Arpenter et construire : habiter notre cabane épistémologique dans le monde

Mélodie Faury

Faire des cabanes en tous genres – inventer, jardiner les possibles; sans craindre d’appeler « cabanes » des huttes de phrases, de papier, de pensée, d’amitié, de nouvelles façons de se représenter l’espace, le temps, l’action, les liens, des modalités de la pratique. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain; c’est-à-dire toujours, aujourd’hui, pour se mettre à plusieurs.

Pas pour prendre place, se refaire une place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de places – de places faites, de places refusées, de places prises ou à prendre. (Marielle Macé, 2018)

Il m’aura fallu du temps, de lectures, de rencontres, de discussions, de prise de distance et l’effet du manque et de l’absence pour comprendre ce que nous faisions dans la Villa réflexive. Il m’aura fallu presque six années depuis l’ouverture de cet espace numérique en 2012 pour construire une perspective plus nette sur ce qui importe pour moi dans l’existence et la vie de ce lieu, comme lieu de vie « de quelque chose » qui le déborde largement mais qui y trouve l’amorce, qui accueille l’élan, pour se déployer de manière non isolée, non seulement individuelle, mais accompagnée et entourée. L’esquisse d’une constellation de petits « nous ».

Je peux dire qu’il s’agit de la réflexivité, des réflexivités. Je peux dire qu’il s’agit du vital désir épistémologique, vital pour notre pensée et nos pratiques de recherche. Je peux dire que cette vitalité a quelque chose à voir avec cette vitalité du monde, avec ce qui nous relie au monde.

Je peux dire qu’il s’agit du désir d’avoir de l’espace pour des mouvements réflexifs et de se laisser affecter par le collectif dans la construction d’un espace où la réflexivité non pré-formatée peut se déployer sans risque de disqualification – puisque c’est un espace qu’on ne sait toujours pas bien qualifier, celui du carnet de recherche.

Je peux dire maintenant qu’il y a l’envie d’ouvrir un peu plus loin une réalité élargie sans pour autant avoir l’enjeu de constitution d’un champ de recherche au regard des normes classiques de « production de la connaissance scientifique ». En quelque sorte, je peux dire qu’il s’agit de consacrer de l’énergie, de l’attention et du soin à une cabane épistémologique, à une zone à défendre épistémologique.

Je peux dire qu’il s’agit de rendre audible et crédible, par le geste collectif de sujets de connaissance, ce que nous expérimentons comme pertinent du point de vue épistémologique, ce qui situe nos savoirs, ce qui les rend plus fiables, plus solides, plus réflexifs.

Je peux dire, et sans pour autant conclure, que nous re-suscitons inlassablement ces questions parmi tant d’autres :

Quelle place pour la réflexivité dans nos pratiques et nos expériences ? Quelles réflexivités ?

Que nous font-elles, comment nous transforment-elles ?

Je peux dire qu’au-delà de la délégitimation par le « centre » des formes de nos interrogations, nous construisons un nous qui prend ces questions et cet élan au sérieux quant à ce que faire de la science veut dire.

De ce temps, des échanges, des rencontres naît donc ce livre, le premier d’une nouvelle collection qui prolonge l’élan et le désir : la collection Réflexivités et expérimentations épistémologiques aux Éditions Science et bien commun.

Alors que font les autrices et les auteurs et de quelles manières dans ce livre liquide collectif habité? De quoi nous parlent-elles et ils?

Être de ce monde, c’est aussi songer individuellement à ce à quoi l’on contribue, se poser la question de quel monde édifie-t-on par son action. Mon geste, reproduit-il les conditions de l’iniquité, de la domination, et de la dévastation, ou rend-il ce monde plus fécond, plus ouvert, et plus vivifiant? (Felwine Sarr, 2017)

L’habitant est [plutôt] quelqu’un qui, de l’intérieur, participe au monde en train de se faire et qui, en traçant un chemin de vie, contribue à son tissage et à son maillage. (Tim Ingold, 2007)

De mon point de vue, chacun.e à leur manière et dans leur style les auteurs et les autrices de ce livre, habitant.e.s des Espaces réflexifs, ont partagé leurs boucles réflexives, situant leurs savoirs, leurs expériences de recherche et leur manières d’être au contact avec leurs terrains, touchés par ceux-ci, transformés dans leurs parcours, leur corps, leur voix, leurs styles d’écriture. Ces boucles était tantôt tournées vers eux-mêmes, mais la plupart du temps vers l’extérieur, les autres et dans des situations – approches que nous avons privilégiées dans cette construction numérique.

Dans la première partie après l’entrée, les autrices et les auteurs retracent l’émergence des Espaces réflexifs, « une accueillante maison en ligne », et la manière dont elle a été habitée par les locataires successifs. Ce carnet collectif est rapidement devenu une Maison partagée où l’on pense les un.e.s au contact des autres, dont on franchit le seuil, on l’on cuisine ensemble sans positivisme et accompagnés de toutes nos émotions. L’espace numérique est un espace qui conditionne notre rapport au temps, à l’écriture ainsi que notre relation au doute, à l’incertitude et à la conversation dans nos pratiques de recherche.

Dans la deuxième partie « Il y a réflexivité et réflexivité », les autrices et les auteurs tournent autour du sujet, s’en approchent et se mettent à son contact, elles et ils dessinent des perspectives sur la réflexivité. Stéphanie Messal fut la première à s’installer dans les Espaces réflexifs en janvier 2012, et elle installe de nombreux miroirs un peu partout sur les murs. En février 2012, accompagnée de mes invité.e.s, j’avais esquissé une proposition de définition ouverte et discutable de la réflexivité, comme une amorce à travailler à plusieurs mains, et permettant d’engager la conversation. Comme une réponse, Marie-Anne Paveau choisit de mettre de côté les réflexivités sans effet sur la recherche pour focaliser les échanges sur ce que fait la réflexivité. Puis, en guise d’*Interlude*, elle met ensuite en résonance nos propositions et nos échanges avec la manière dont Pierre Bourdieu situait sa propre démarche. Enfin, Philippe Hert, anthropologue, ancre la réflexivité dans l’expérience du terrain et dans le corps, le tact, le sensible, tout en réinterrogeant nos points aveugles comme autant d’expériences centrales de nos pratiques de recherche : La réflexivité du chercheur… et celle du clown.

La troisième partie de ce livre liquide démultiplie réflexivement les points de vue, traçant des engagements, des subjectivités et des postures diversifiées, à partir de pratiques, de terrains et de disciplines variées. Ainsi, Gaëlle Labarta interroge les discours normatifs et ses élans épistémologiques pour ces discours. À sa suite, Yann Cantin positionne et explore l’Histoire des Silencieux comme territoire ignoré par les universitaires. Benoît Kermoal tisse la pratique de recherche de l’historien aux émotions, et ancre la réflexivité dans le sensible. Puis Morwenna Coquelin nous offre un interlude cinématographique explorant la réflexivité d’un film populaire, avant de nous faire découvrir ses fantômes erfurtois, questionnant dans les archives les traces de la subjectivité des chroniqueurs médiévaux, asseyant leur autorité. En guise d’interlude musclé, Marie-Anne Paveau campe la colère et le rigoureux désaccord comme mouvement critique et réflexif. Arrive ensuite Claire Placial, qui dénoue la relation du traducteur avec ses lecteurs absents, comme source d’une réflexivité provenant du détour par l’autre. Benoît Kermoal, à nouveau, questionne l’engagement du chercheur dans sa recherche, la distance versus le contact au sujet, pour finalement partager le sens d’un métier. Avec toute l’énergie de son écriture parlante, Stéphanie Messal nous confronte à la question du choix de notre place pronominale en recherche et développe un plaidoyer pour libérer le « je » et permettre le lien. Enfin, Marie-Anne Paveau met ses mots dans les traces de ceux des enfants pour déployer des boucles réflexives qui transforment nos manières de penser. Elle ouvre pour finir cette partie à l’humanité, à l’émotion – toujours elle – et la question de notre rapport au dogme de l’objectivité.

La quatrième partie du livre liquide s’ancre dans la pratique et le quotidien. Martine Sonnet nous accueille, jour après jour, dans sa vie de bureau nous permettant de toucher à sa situation, de partager son ordinaire signifiant. Raphaële Bertho explore l’entremêlement des regards et des postures et se présente sous de multiples perspectives qui nourrissent ses dynamiques professionnelles de chercheuse et photographe. Puis Marie-Anne Paveau fait un pas de côté impliquant le corps dans la réflexivité, qui devient acrobatique, combative et instable, mais toujours réjouissante. Sarah Cordonnier prend la suite, et s’interroge sur la manière d’accompagner les étudiant.e.s pour leur permettre d’entrer en réflexivité au moment de l’apprentissage du métier de chercheur. En résonance, Joëlle Le Marec tisse une réflexivité en relation avec les publics des musées et des bibliothèques. Entre-deux, en guise d’interlude ou de suspension, je m’interroge sur ce que nous sommes en train de faire, dans ce livre et dans les espaces réflexifs. Au cœur de sa pratique, Claire Placial se penche sur l’intérêt réflexif des retraductions, comme autant de visages d’un même texte. Enfin, je boucle pour questionner la réflexivité et nos pratiques réflexives individuelles et collectifs, au cœur de l’enjeu de « production » de connaissances.

Par un nouveau pas de côté, les autrices et les auteurs se prêtent alors à des réflexions réflexives sur l’écriture. Anne Piponnier nous embarque dans la poétique du déplacement et de la pensée en mouvement, suivie de Stéphanie Messal qui fait chanter le texte, les mots et la science. A son tour, Baudouin Jurdant questionne l’écriture comme une forme de mise à distance, puis cède la place à Quentin Deluermoz, s’accompagnant de l’axolotl pour explorer les autres pratiques et mouvements d’écarts où se déploie la réflexivité. Revenant au contexte situé du carnet de recherche et à son environnement numérique, Julie Henry pense les commentaires comme des espaces relationnels et parfois réflexifs, puis Elena Azofra file la métaphore de la « Villa » retraçant sa construction au fur et à mesure de l’histoire collective du lieu. Enfin, Marie-Anne Paveau nous tire out of the box par son éloge illustré de la pensée latérale.

L’ouvrage s’ouvre sur des enthousiasmes, des tissages et des ressources. Benoît Kermoal souligne la respiration et l’effet induit par l’existence d‘un espace interstitiel propice à la réflexivité. Finalement, Marie-Anne Paveau élance la réflexivité comme indisciplinarité et nos pratiques comme celles de l’effacement des limites, mais aussi comme reconnexion avec l’humanité de nos gestes, nourris d’émotions.

Nous considérerons la réflexivité dans ce qu’elle nous fait et ce qu’elle fait à nos recherches, nous la vivons comme un mouvement, comme un déplacement, qui permettrait d’expliciter la perspective selon laquelle l’on se situe, on parle, on entre en dialogue avec autrui. Un mouvement qui peut être celui de la boucle, de la torsion, de la spirale tournée vers l’extérieur, du pas de côté, du décalage. Une perspective qui se construit par une histoire, un parcours, une place que l’on occupe, etc.

La réflexivité comme un mouvement donc, qui fait quelque chose : ne serait-ce que par commencer à donner du volume, du relief, des dimensions à une situation. La réflexivité comme un mouvement collectif nous donnant accès à une réalité élargie. Comprendre qu’il existe cette façon de voir parmi d’autres, et que si je l’adopte, c’est un choix, celui d’une perspective parmi une diversité. Une conception qui permet d’éviter d’aplanir ce que l’on voit et de passer du cercle à la sphère, en constatant et en prenant en compte la partie nécessairement cachée, hors-cadre, hors vision que le choix d’un point de vue induit.

***

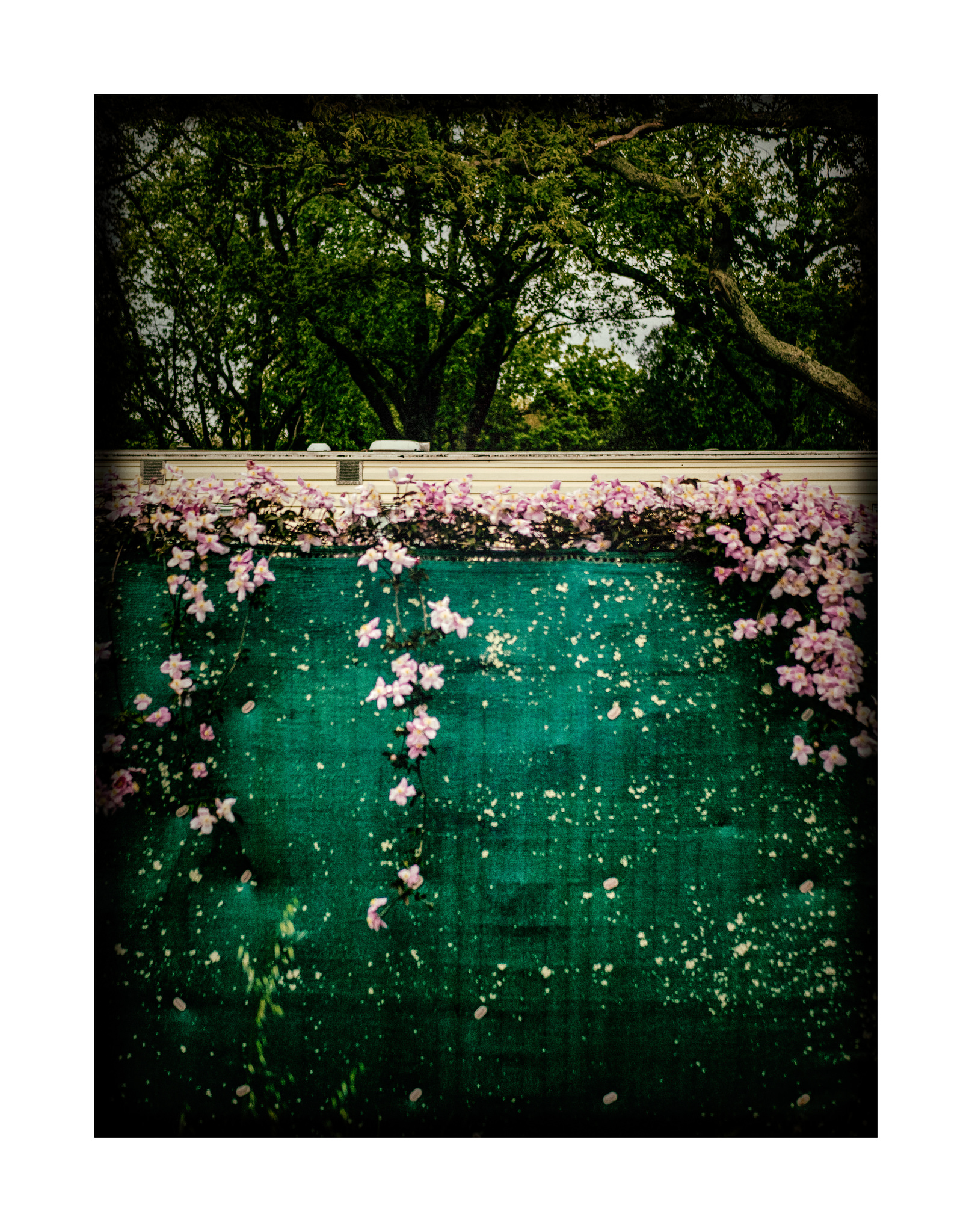

Crédit photographique : « Habiter la terre » par lautrehidalgo, 2018, licence CC-BY-NC