Introduction

Le présent ouvrage, que j’ai voulu de lecture facile en le débarrassant de longs développements théoriques, est organisé en deux grands moments. Dans un premier mouvement, je présente le corpus de façon à offrir aux locuteurs et locutrices du peul la possibilité de (re)trouver les taali suudu baaba (contes de la maison paternelle transcrits et traduits) – qui ont peut-être bercé leur enfance et qui, je le souhaite, habitent leur avenir – et à proposer aux chercheurs et chercheuses et aux lecteurs et lectrices une immersion dans la culture pastorale peule. Je propose ensuite un guide de lecture qui débute par quelques notes sur le peul en général et la variété parlée chez les Gaawooɓe en particulier. Une part importante est accordée à l’analyse des représentations de la vache, notamment sur la composition du troupeau, les personnages qui l’entourent, leur vie et leur système de production. Dans cette petite étude, je dégage, en fin de compte, les différents symboles liés à l’animal préféré des Peul-e-s, mais également les mythes qui nourrissent leur imaginaire.

Le recueil de contes des Gaawooɓe (un sous-groupe peul du Niger) que je propose est le fruit d’une recherche entamée en 1996 à l’Institut de Langues et Civilisations Orientales de Paris. Il se compose de dix-huit contes dits par deux conteurs et une conteuse. Certains de ces contes ont la particularité de mettre en scène la vache, animal si cher aux Peul-e-s, qui constitue l’une des principales marques de leur identité. Au début de ce projet, j’ai simplement voulu présenter ces contes, mais je n’ai pas résisté au désir (au plaisir) d’étudier, même de façon succincte, comment ce genre littéraire véhicule et pérennise les représentations associées aux bovidés représentés ici par la paire constituée de la vache et du bœuf.

Le conte expose celui qui veut l’étudier aujourd’hui à un paradoxe. D’une part, le genre est bien connu, depuis longtemps, depuis toujours. Le conte et son étude se situeraient « derrière nous ». L’étudier à nouveau équivaudrait alors à une redite. D’autre part, malgré la mondialisation, la globalisation et la présence de plus en plus envahissante des technologies de la communication (radio, télévision, téléphone, etc.) et d’autres genres littéraires, le conte reste encore présent dans bon nombre de sociétés, en particulier dans les sociétés africaines où il continue à être dit et à être utilisé comme support de plusieurs activités sociales. Le conte est aussi un vestige culturel important; sa connaissance et son étude pourront contribuer à la connaissance des communautés qui le produisent.

J’ai donc décidé de constituer ce recueil de contes gaawooɓe pour plusieurs raisons essentielles. Il s’agit, d’abord et simplement, de présenter les contes de cette communauté spécifique au sein d’un groupe peul. Les Gaawooɓe, comme toutes les communautés sociales, subissent des transformations rapides qui mettent en cause l’existence de certaines valeurs culturelles parfois séculaires. Et on sait combien la littérature et en particulier le conte sont porteurs de ces valeurs. Recueillir les contes, c’est quelque part récupérer une bonne partie de la mémoire de ceux et de celles qui les ont produits. Il s’agit aussi, en recueillant ces textes et en les transcrivant, de tenter de « doubler » leur existence, notamment en les fixant à l’écrit. L’espoir est de les sauver de la disparition. L’espoir, c’est aussi de permettre à la jeunesse du Niger et d’ailleurs de profiter, dans un livre, de ces contes recueillis dans l’ambiance chaude et fraternelle d’une veillée. En présentant ces contes, il s’agit enfin, pour moi (et ce n’est pas la moindre des raisons), de revenir et de me pencher sur un genre littéraire qui a bercé mon enfance, a constitué mon univers culturel et a construit une bonne partie de mon imaginaire.

Le contexte socioculturel peul

Les Peul-e-s (appellation française qui vient du wolof « peul ») (A. Z. Sow, 1999) ou Fulɓe[1] (autodésignation) sont un peuple qu’on rencontre en Afrique, de la pointe du Cap-Vert jusqu’au Soudan. La population peule est estimée à plus de 20 millions d’habitant-e-s réparti-e-s dans 14 pays : Mauritanie, Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Burkina Faso, Niger, Nigéria, Bénin, Cameroun, République Centrafricaine, Soudan et Tchad (ibid.).

Cette grande dispersion géographique dans la savane et le sahel africains peut s’expliquer par la vie anciennement nomade de ce peuple. Pasteurs éleveurs de bovidés, les Peul-e-s ont, pendant des siècles, vécu exclusivement d’élevage. Mais aujourd’hui, des contraintes géopolitiques, climatiques et stratégiques ont amené bon nombre d’entre eux et elles à se sédentariser. On retient toutefois (S. A. Sow, 1998) que c’est la vache (nagge, pluriel na’i) et l’économie pastorale qui constituent encore les éléments autour desquels se structurent la culture et l’identité peules.

Les Foulbé-e-s, conscient-e-s que leur mobilité exige d’eux et d’elles une compréhension des choses et des autres et un certain rapport à l’altérité, développent un comportement appelé la pulaaku ou poulâgou, la manière d’être des Peul-e-s, qui les unissent dans leur diversité géographique. Cette sagesse comportementale est construite sur quatre vertus cardinales : la maîtrise de soi face à toutes les émotions, la patience dans les situations difficiles (munyal), le courage dans son acception morale (bernde) et l’intelligence (hakkillo ou peeral) (S. A. Sow, 1994).

Au sommet de l’organisation sociale peule il y a les rimɓe ou Peul-e-s nobles. Viennent ensuite les artisan-e-s ou nyenyɓe (ceux et celles qui sont habiles). Cette classe est composée des forgeron-ne-s (wahilɓe), des boisseliers-ères (sekkeeɓe), des tisserand-e-s (saysayɓe), des tanneur-e-s (gargasaaɓe) et des maîtres de la parole ou griots (maabuuɓe). La dernière classe est celle des rimayɓe, les captif et captives de case qui sont rattaché-e-s aux rimɓe (Hampâté Bâ et Dieterlen, 1961, p. 10).

L’émergence des empires théocratiques peuls entre le 18e et le 19e siècle – à savoir l’empire peul du Macina (Mali, Sénégal) avec comme chef Sékou Amadou, l’empire peul de Sékou Ousmane Dan Fodio (Nigéria, Niger, Bénin, Cameroun) et l’empire peul de Sékou Oumar Tall (Sénégal, Mali) – développe une autre identité très forte chez les Peul-e-s : l’identité musulmane. Cela s’est fait au gré de la création et du développement de grands foyers religieux et intellectuels à travers le monde peul : au Fouta Djalon (Guinée Conakry), au Fouta Toro (Sénégal, Mauritanie), dans le Macina (Mali), dans le Djelgodji (Burkina, Niger, Mali), à Sokoto au Nigéria et dans l’Adamaoua (Nigéria, Cameroun).

Se référant à ce parcours culturel, politique et religieux des Peul-e-s, Alhasoumi Salamatou Sow (1997) identifie trois groupes :

- Fulɓe diina ou les Peul-e-s de la diina, c’est-à-dire les Peul-e-s dont la préoccupation essentielle est l’application et la transmission de l’islam;

- Fulɓe tube, les Peul-e-s des tambours ou ceux et celles de l’aristocratie guerrière;

- Fulɓe na’i, les Peul-e-s des vaches ou ceux et celles qui sont resté-e-s fidèles à l’élevage des bovidés et au pastoralisme comme les Gaawooɓe, la population cible de cette étude.

Qui sont les Gaawooɓe?

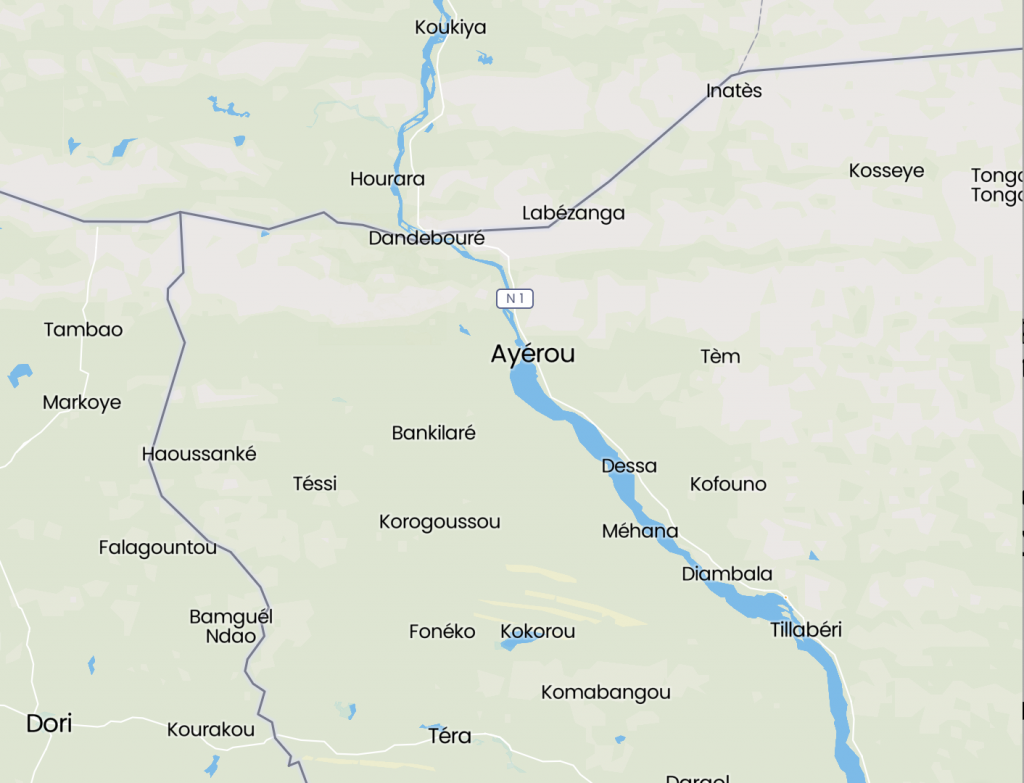

Au sein du grand groupe peul, les Gaawooɓe sont un peuple de pasteur-e-s vivant dans la vallée du fleuve Niger de la région de Gao au Mali jusqu’à Say au Niger. Ils et elles sont également dans le Gourma, rive droite du fleuve dans le Seno et l’Oudalan burkinabés. Ce sont des éleveurs et éleveuses transhumant entre les deux rives du Niger. Et pendant la crue du fleuve Niger (d’octobre à mars), ils et elles s’installent dans les nombreux îlots et îles que forme le fleuve Niger dans cette partie pour les pâturages fluviaux. Cet élevage fluvial est une particularité de leur transhumance. La crue leur permet de libérer les champs des sédentaires qu’ils et elles occupent depuis les vaines pâtures et exploiter le bourgou, herbe aquatique très lactifère.

Les Gaawooɓe seraient originaires du Macina, quitté probablement au moment des guerres religieuses du 19e siècle pour sauver leurs troupeaux. Ils et elles migrèrent dans la région de Gao sous contrôle des Touaregs, auxquels ils et elles s’allièrent pour se protéger et protéger leur bétail, pour y passer une vingtaine d’années avant de continuer leur migration vers le sud. Ce séjour à Gao leur fournit une nouvelle identité parmi les Peul-e-s côtoyé-e-s dans leur migration et qui les identifient comme Gaawooɓe, c’est-à-dire ceux et celles de Gao. Ce groupe forme ainsi un nouveau clan composé de plusieurs lignages constitués autour du chef touareg sous l’obédience duquel chaque groupe était. Ainsi, le clan Gaawooɓe est formé de trois lignages majeurs : les Gaawooɓe cewɗi atafaanan (avec le chef touareg Atafâ), les Gaawooɓe adaabe (avec le chef touareg Adama) et les Gaawooɓe agilanaabe (avec le chef touareg Agilan) (S. A. Sow, 1994).

Les Gaawooɓe ont pour voisins immédiats les Touaregs, aussi des éleveurs et éleveuses, qui ont influencé leur mode de vie comme l’indiquent les ustensiles de cuisine, la literie et l’élevage des chèvres. Ce clan est également proche des sédentaires Sonraï chez lesquels ils et elles écoulent les produits de leur élevage : le lait et ses dérivés. La majorité des adultes Gaawooɓe sont trilingues : ils et elles parlent leur langue, le fulfulde, le tamajeq (langue des Touaregs) et le sonraï (langue des Sonraï). Les Gaawooɓe ont toujours développé de bons rapports avec leurs voisins, mais vivent cependant une endogamie quasi stricte pour préserver la cohésion du groupe.

La présente étude s’intéresse particulièrement aux Gaawooɓe cewɗi atafaawa (A. S. Sow, 1994) installés actuellement à Djeymé Wuro Seeku dans l’arrondissement de Say. Ils et elles viennent des îles de Dâya dans l’arrondissement de Tillabéry. Suite à la sécheresse qu’a connue le Niger de 1982 à 1984, la majorité d’entre eux et elles avaient perdu leur troupeau, ce qui les avaient forcé-e-s à choisir cette région pour ses terres cultivables et ses pâturages dans l’espoir de reconstituer leur troupeau et retourner à Dâya, où tout reste assez nostalgique[2]. Au jour d’aujourd’hui, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui sont retourné-e-s dans les îles de Dâya avec ou sans troupeaux.

Les contes chez les Gaawooɓe

Le mode de vie d’éleveurs et éleveuses transhumant-e-s des Gaawooɓe les contraint, en général, à vivre loin des centres urbains et des écoles. De ce fait, toute l’éducation et la formation des jeunes passent par une transmission orale. Tous les savoirs locaux (l’apprentissage de l’élevage et techniques pastorales, l’artisanat, la gestion et la transformation du lait, la cuisine…), l’essentiel de l’éducation aux valeurs sociales et la sagesse sont transmis par les contes qui sont racontés exclusivement le soir, lorsque toute la famille est réunie pour passer la veillée (hiira).

Ce temps de la veillée a en général quatre fonctions essentielles. Premièrement, la veillée est un temps qui réunit les membres de la famille dispersé-e-s pendant la journée : les hommes et les jeunes garçons au pâturage, les femmes et les jeunes filles occupées à la collecte de l’eau pendant la période d’étiage du fleuve, les personnes âgées et les enfants s’occupent des veaux et des petits ruminants. Deuxièmement, elle permet aux membres de la famille de partager les nouvelles de la journée. Troisièmement, pour les adultes, elle est le moment propice pour raconter des contes aux enfants et les amener à en dire à leur tour. L’intérêt est de les éduquer aux valeurs et à la sagesse gaawooɓe, mais d’assurer également la perpétuation de la chaîne de transmission des contes. Quatrièmement, la veillée est aussi une astuce d’adultes pour faire patienter les enfants jusqu’au dîner qui est servi tard le soir. D’ailleurs, ce moment est essentiel; le terme qui désigne le dîner hiraande (hir-aa-nde) est construit morphologiquement comme une notion reliée au temps à l’instar de nyalaande (nyal-aa-nde) pour désigner la journée et hitaande (hit-aa-nde) pour l’année. Avec les termes proprement liés aux repas de la journée, on aura la structure suffixale en -ri : pummaari (pumm-aa-ri) pour le petit-déjeuner et mbottaari (mbott-aa-ri) pour le déjeuner. Cette structure évoque les céréales gawri (gaw-ri) pour le mil, maroori (maa-roo-ri) pour le riz et bayeeri (ba-yee-ri) pour le sorgho. La structure morphologique du hiraande rend donc quasi quotidienne la pratique du conte dans ces sociétés.

Taali suudu baaba ou les contes de la maison du père

J’ai appelé les contes de ce recueil Taali suudu baaba qui signifie littéralement les « contes de la maison du père ». Suudu baaba est, dans le monde peul, une notion très générale qui renvoie aux valeurs quasi sacrées de solidarité et d’entre-aide. Ne jamais perdre la face devant un-e membre de la famille qui a besoin d’aide et de soutien est un défi que le gaawoojo s’impose. Mes parents et parentes de Djeyimé sont resté-e-s fidèles à cette règle quand ils et elles m’ont reçue lors de la collecte des contes. Par ce titre, je voudrais donc rendre hommage à mes oncles, tantes, cousines et cousins paternel-le-s qui m’ont accueillie dans cet esprit du suudu baaba, en organisant et en participant à la collecte de ces contes, et ont honoré la mémoire de ma grand-mère paternelle Meero Umaru du lignage des Gaawoobe cewɗi atafanan du grand groupe gaawooɓe.

Les contes de la maison du père ont été recueillis auprès de deux conteurs et d’une conteuse en 1996. Le premier conteur se nomme Saïdou Danzo[3]. Au moment des enquêtes dans la communauté des Gaawooɓe de Djeyimé Wuro Sekou, Saïdou, âgé d’une soixantaine d’années, occupait une place de médiateur entre l’autorité religieuse, l’autorité administrative et le reste de la communauté. Intercesseur délégué par la communauté lors des différends, c’était lui qui rencontrait les antagonistes. Saïdou était également un messager habile et incontournable pour arranger des mariages. Sa présence au moment des cérémonies d’attribution du nom et des funérailles était tout autant appréciée. Pendant sa jeunesse, Saïdou a été un joueur de kuntiji (luth monocorde) et chanteur dans les nyalla waala (grandes fêtes des Gaawooɓe), ce qui peut expliquer son éloquence et la facilité qu’il avait d’animer les veillées, notamment celles consacrées au conte. Il est le narrateur de dix contes dans le présent corpus. Saïdou Danzo est décédé à Djeyimé le 23 mai 2010.

Didiatou Hassoumi, connue sous le surnom de Gamato, est notre deuxième conteuse. Elle est la cousine germaine du chef du village de Djeyimé et de Saïdou Danzo. Les trois veillées que j’ai faites à Djeyimé ont eu lieu devant le hangar de Gamato, dans la concession que son mari et elle partageaient avec Saïdou et sa famille. Comme tous et toutes les Peul-e-s arrivé-e-s dans cette région pendant les moments difficiles, Gamato s’était bien adaptée à cette nouvelle vie sans vaches en se reconvertissant en vendeuse de lait industriel au marché hebdomadaire situé à environ 1 km de Djeyimé. Gamato, bien qu’intégrée à Djeyimé comme beaucoup d’immigré-e-s, était restée dans la nostalgie de la terre natale. Elle rêvait de pouvoir retourner un jour à Dâya, sa région d’origine. À 55 ans, au moment du recueil, elle était la plus âgée des femmes gaawooɓe du village. Vivant parmi ses cousins, c’était elle qui organisait les cérémonies de mariage et d’attribution du nom. Elle était la matrone qui assistait les femmes pendant l’accouchement et soignait, de surcroît, les enfants atteint-e-s de diarrhée, de vomissements ou de toux. Didiatou Hassoumi, dite Gamato, a narré deux contes figurant dans le corpus.

Le troisième conteur répond au nom de Daouda Amadou. Fils du chef du village Dieyimé, il faisait partie de ceux et celles qui étaient arrivé-e-s dans ce lieu sans aucune vache, tout son bétail ayant péri lors de la très pénible marche entre Dâya et Djeyimé. Comme beaucoup d’autres, il avait dû, pour survivre, se convertir à l’agriculture et à l’élevage des moutons avec lesquels il vivait autour des points d’eau en hivernage. Il revenait au village pendant la saison sèche. Au moment de mon enquête, Daouda Amadou était âgé de 42 ans. Il est à l’origine de six contes retenus dans l’ouvrage. Comme Gamato, ce conteur est retourné à Dâya, sa terre d’origine.

Collecte et traitement des contes

Les contes ont été enregistrés, pendant trois veillées organisées à ma demande, sur des bandes magnétiques au moment de leur recueil, puis transcrits en peul et traduits en français. La transcription-traduction d’un texte oral est un exercice difficile dans la mesure où elle procède en deux étapes : la première consiste à consigner par écrit les contes dans la langue source, en l’occurrence le peul, une langue encore peu écrite; et la seconde vise à en rendre compte dans une autre langue. Le transcripteur-traducteur ou la transcriptrice-traductrice est partagé-e entre le souci de rester fidèle au texte et à la culture de départ et celui de présenter au lectorat une traduction correspondant à peu près au génie de la langue-culture d’arrivée. Deux illustrations pour résumer toutes les difficultés que je ne saurais énumérer ici. Sur le plan syntaxique, il a parfois fallu recourir à des périphrases pour traduire certains mots et expressions. Ainsi, « njarni o » est traduit « l’avaient gavée et engraissée pour le mariage ». Et pour éviter d’alourdir le texte en français, les emprunts et les mots propres au parler (le gaawoore) ont été expliqués en notes de bas de page.

Les contes de la maison du père et leur contenu

Le corpus se compose de deux types de contes : les contes intégrant des chansons et les contes sans chanson. Il regroupe des thèmes classiques que l’on retrouve dans toute la savane africaine, que Christiane Seydou a par exemple étudiée. Il s’agit notamment du conte du frère et de la sœur confié-e à un arbre, dont on trouve une variante dans les Contes et fables des veillées (Seydou, 1976), le conte de la fille en beurre (Seydou, 1987), le conte du frère qui part à la recherche de sa sœur enlevée par un génie, le conte de l’enfant terrible (Seydou, 1976) et les cycles de la hyène et du lièvre. Parmi ces contes, certains sont moins connus comme celui de la mauvaise mère qui voulait rompre le mariage de sa fille et qui finit par être tuée, le conte de la sécheresse qui pousse le jeune à affronter un génie et enfin le conte du jeune garçon obligé de renouveler son troupeau tout seul.

L’itinéraire des personnages de ces contes permet de dégager plusieurs thèmes. L’on note, entre autres, la relation frère-sœur qui est exprimée dans des situations de danger, d’enlèvement et celles de faiblesse comme les orphelin-e-s ou enfants isolé-e-s de la vie sociale. Elle peut également s’exprimer par l’aide, le soutien et la protection en fonction de la personne qui est en danger. L’image de la mère est aussi un sujet important des contes. Elle est celle qui met au monde, nourrit et protège; c’est la femme qui désire un enfant et fait tout pour l’avoir. A contrario, il y a la mauvaise femme incarnée par la belle-mère qui est un personnage dépourvu d’amour. Elle prive de nourriture les enfants d’autrui comme elle-même est privée d’enfants. C’est un personnage qui finit toujours par être châtié. Les bovidés représentent, par ailleurs, un thème important des contes gaawooɓe. Sur 18 contes, ils sont présents dans onze sous la forme animale ou sous la forme des produits dérivés à l’instar du lait et du beurre. Le lait de vache est l’un des aliments de base des Peul-e-s, un cadeau précieux qu’ils et elles s’offrent ou offrent avec fierté. Le troupeau constitue ainsi une richesse inestimable qu’ils et elles veulent sauvegarder à tout prix. Je m’intéresserai particulièrement à ce thème non seulement en raison de sa récurrence, mais aussi parce qu’il est cher aux deux conteurs et à la conteuse que j’ai rencontré-e-s. C’est une invitation à (re)visiter la société nomade peule, avec son bétail et son charme, telle que ces témoins de l’histoire l’ont vécue et selon l’héritage qu’ils et elle ont reçu depuis des générations.