23 L’accès libre : évolution et enjeux actuels

Marc Couture

L’accès libre : une idée révolutionnaire en voie de devenir réalité

Par « accès libre » […], nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l’Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, […] sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l’accès et l’utilisation d’Internet. […] L’autoarchivage (I.) et une nouvelle génération de revues alternatives en libre accès (II.) sont les moyens d’atteindre cet objectif (« Initiative de Budapest pour l’accès ouvert » 2002).

L’Initiative de Budapest est généralement considérée comme le moment fondateur du mouvement pour l’accès libre. C’est alors que l’expression[1] a été proposée par ses 16 signataires, dont plusieurs deviendront des têtes d’affiche de ce mouvement : Stevan Harnad, Jean-Claude Guédon, Peter Suber et Michael Eisen, pour ne nommer que ceux-ci.

Cette déclaration formalisait en fait des travaux, réflexions et initiatives menés tout le long des années 90, tant au sujet de l’autoarchivage que des revues en accès libre. En témoigne la discussion, colligée dans un ouvrage où l’on soulève plusieurs enjeux toujours actuels (Okerson et O’Donnell 1995), que lançait Stevan Harnad avec sa « proposition subversive » : mettre à contribution le web naissant pour rendre les articles scientifiques disponibles à tous gratuitement et, à terme, transformer radicalement la publication scientifique par une remise en question du format et du rôle des revues.

Dans les années qui ont suivi, ce mouvement s’est traduit par divers développements, tant dans la voie dite « verte » de l’autoarchivage que dans la voie « dorée » des revues en accès libre.

La voie verte : une idée prometteuse qui n’a pas décollé

Du côté de la voie verte, on a assisté à la mise en place régulière de répertoires – appelés aussi dépôts ou archives – en ligne (environ 3 500 en 2018, selon opendoar.org) où les chercheur-e-s peuvent diffuser les documents qu’ils destinent, pour la plupart, à la publication. Sont visés au premier chef les manuscrits des articles, soit dans leur version non encore soumise ou acceptée (prépublications) soit, de préférence, en version finale, modifiée après évaluation par les pairs (postpublications).

La plupart de ces répertoires, dits institutionnels, sont gérés par des établissements universitaires ou de recherche et diffusent les documents de leurs chercheur-e-s. Toutes les universités québécoises et la majorité des universités canadiennes offrent maintenant ce service (« Dépôts au Canada » s. d.). D’autres répertoires, appelés disciplinaires, accueillent les documents d’un même domaine ou d’une discipline, quelle qu’en soit la provenance. On en retrouve notamment en mathématiques et dans certains domaines de la physique (arXiv, le doyen, inauguré en 1991), en sciences sociales (SSRN, fondé en 1994) et en économie (RePEc, lancé en 1997). D’autres enfin combinent discipline et caractère national, tels PubMed Central en sciences biomédicales, qui se déploie en diverses déclinaisons géographiques (États-Unis, Canada, Europe), de même que HAL, répertoire national français subdivisé en « portails » jouant le rôle de répertoires disciplinaires ou institutionnels.

Cependant, on a vite constaté le très faible taux d’utilisation spontanée de ces répertoires, à l’exception notable de certains domaines dans arXiv, dont l’astronomie et la physique des hautes énergies.

Pour remédier à cette situation, les promoteurs de l’accès libre ont effectué des démarches auprès des organisations, publiques surtout, soutenant les chercheur-e-s – universités, établissements de recherche, organismes de financement, ministères – pour que celles-ci, au nom du bien public, incitent ou, mieux encore, contraignent ceux-ci à autoarchiver leurs manuscrits.

À partir des années 2003-2005, de nombreux établissements ont effectivement adopté des politiques en ce sens, plus ou moins contraignantes. On en compte près de 700 en 2018 (« ROARMAP » s. d.), ce qui ne représente cependant qu’une fraction minime de la dizaine de milliers d’établissements susceptibles d’adopter de telles politiques[2]. De plus, il s’avère que seuls certains types de politiques conduisent à des taux de dépôt importants, allant de 50 % à 80 % ou plus (Gargouri, Larivière, et Harnad 2013). Ces politiques sont calquées soit sur celle de l’Université de Liège, où seuls les articles déposés dans le répertoire institutionnel sont pris en compte pour l’évaluation des chercheur-e-s, soit sur celle de Harvard, dont les chercheur-e-s, pour chacun de leurs articles savants ou scientifiques, accordent d’emblée à l’université une licence d’utilisation à des fins non lucratives, qui permet entre autres de le diffuser en accès libre (Jonchère 2013).

Cette avenue est en outre limitée par les conditions imposées par les éditeurs, à qui les chercheur-e-s cèdent généralement leurs droits de publication. Plusieurs n’autorisent la diffusion en accès libre des manuscrits qu’au terme d’une période dite d’embargo pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans après la publication. Certains interdisent carrément l’autoarchivage, ou encore le limitent, par exemple aux sites personnels ou aux prépublications seulement[3].

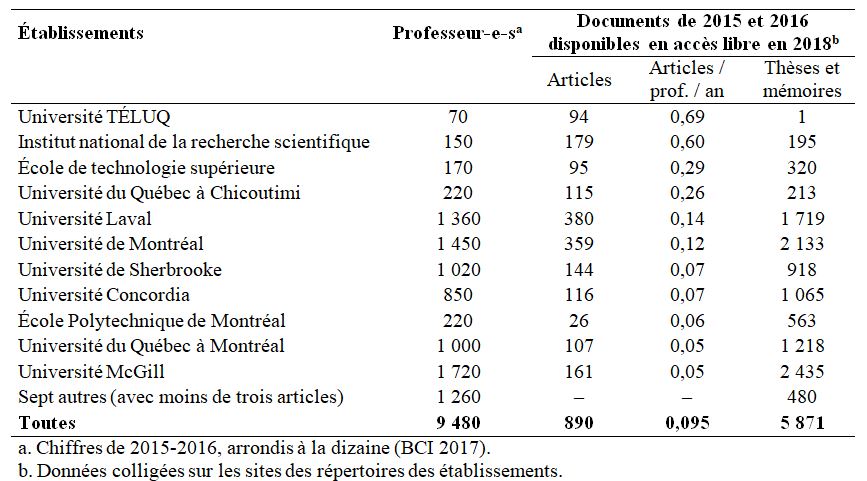

À titre d’illustration, sur plus de 15 000 articles savants ou scientifiques (Scientifique en chef s. d.)[4] publiés annuellement en 2015 et 2016 par les chercheures et chercheurs québécois, dont environ 10 000 professeures et professeurs d’université, moins de 900 (6 %) étaient disponibles en accès libre dans les répertoires des universités québécoises en 2018 (tableau 1). On observe par ailleurs que la première université québécoise à avoir adopté une politique couvrant l’ensemble des articles acceptés dans des revues à comité de lecture, « exigeant » leur dépôt (Université Concordia 2010), affiche un taux de dépôt inférieur à celui de sept autres universités, dont la seule autre possédant une telle politique générale (TÉLUQ 2013).

Tableau 1. Documents de 2015 et 2016 disponibles en accès libre en mars 2018 dans les répertoires des universités québécoises : nombre d’articles, taux de dépôt annuel par professeur-e, nombre de thèses et mémoires.

Ce sont plutôt les politiques des organismes de financement qui ont changé la donne. Apparues d’abord au milieu des années 2000 en sciences biomédicales, ces politiques se sont rapidement répandues dans les autres domaines. On en comptait une centaine en 2018 (« ROARMAP » s. d.), couvrant toutes les régions du globe, dont la plupart des pays industrialisés. Le phénomène touche aussi des pays émergents comme l’Inde, la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud, dont la production scientifique a explosé ces dernières années. Au Canada, les Conseils de recherche en sciences et en génie (CRSNG) et en sciences humaines (CRSH), de même que les Instituts de recherche en santé (IRSC) se sont dotés en 2016 d’une politique commune (Gouvernement du Canada 2016), calquée sur celle qu’avaient adoptée les IRSC trois ans plus tôt.

Le succès de ces politiques, dont témoignent par exemple les taux de publication en accès libre et d’autoarchivage observés au Royaume-Uni (Jubb et al. 2017), où elles se sont généralisées en premier, est dû avant tout à leur caractère contraignant, les organismes pouvant en exiger le respect comme condition pour le financement futur. Mais il découle aussi du fait que les éditeurs ont dû adapter leurs conditions de publication pour éviter de perdre de leurs auteur-e-s parmi les plus prolifiques. La principale limite de ces politiques : elles ne concernent que la part, significative certes, des travaux de recherche que ces organismes financent.

À l’échelle mondiale, on estime qu’environ 10 % des articles sont disponibles en accès libre exclusivement par la voie verte, le taux variant entre 5 et 20 % selon les pays (Martín-Martín et al. 2018).

La voie dorée : la coexistence de deux mondes

On observe une évolution analogue, c’est-à-dire continue, mais limitée, pour la voie dorée des revues en accès libre avec comité de lecture, dont le nombre est passé de quelques centaines au début des années 2000 à plus de 11 000 en 2018[5]. Bien qu’on en retrouve de tous types et de toutes tailles, on peut y distinguer deux groupes principaux.

D’une part, comptant pour le tiers du total, de grandes (en nombre d’articles) revues internationales, publiées par des associations disciplinaires ou, le plus souvent, de grandes (en nombre de revues) maisons d’édition, généralement commerciales, dont les dix premières publient à elles seules près du quart des revues en accès libre et une proportion encore plus importante des articles. On y retrouve tant des éditeurs qui ne publient qu’en accès libre que des éditeurs traditionnels qui y ont vu une occasion d’accroître leurs activités ou simplement maintenir leurs parts du marché. D’autre part, des milliers de petites revues indépendantes, surtout en sciences sociales et humaines, publiées par des universités ou de petites associations, souvent dans les pays du Sud (en Indonésie et en Amérique latine, notamment).

Les revues en accès libre se distinguent également selon la présence ou non de frais de traitement d’article, envisagés lors des premières discussions sur l’accès libre et introduits au début des années 2000 par BioMed Central,le premier éditeur commercial en accès libre, maintenant propriété du géant Springer Nature. Ces frais sont très peu présents et peu élevés dans le second groupe, mais généralisés dans le premier; ils peuvent atteindre des milliers de dollars pour les revues des grands éditeurs et d’associations à portée internationale telles l’American Chemical Society (ACS) ou l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), qui tirent de leurs activités de publication des revenus très importants. En outre, ces éditeurs offrent pour la plupart de leurs revues sous abonnement une option « accès libre » pour les articles individuels, à un coût généralement encore plus élevé; on parle alors de revue hybride. Ce modèle de financement, appelé parfois « auteur-payeur », même si dans les faits peu d’entre eux assument eux-mêmes ces frais (Suber 2017), touche un peu plus de la moitié de l’ensemble des articles en accès libre. Cette proportion varie toutefois de manière importante selon les domaines : 67 % en sciences, contre 20 % en sciences humaines et sociales (Crawford 2017a).

Ici aussi, les politiques des organismes de financement ont joué un rôle majeur, surtout en Europe où, et ce n’est pas le fruit du hasard, les pays qui hébergent les grands éditeurs commerciaux (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni) ont eu tendance à favoriser la voie dorée, acceptant d’en assumer les coûts tout en essayant tant bien que mal d’en limiter l’ampleur, souvent au prix de difficiles négociations avec les éditeurs.

À côté de ces grands éditeurs gourmands, ou peut-être en raison même de cette gourmandise, on a assisté au début des années 2010 à l’apparition de nombreuses revues, certaines indépendantes, d’autres créées du jour au lendemain par centaines par des éditeurs inconnus auparavant, qui offrent la publication en accès libre à des conditions très avantageuses : frais de traitement d’article très bas, évaluation et publication très rapides (quelques jours seulement dans certains cas).

Ce phénomène est mieux connu sous l’appellation « revues prédatrices », proposée par Jeffrey Beall, qui a été le premier à alerter la communauté, avec sa fameuse « liste de Beall », devenue une référence avant de disparaître abruptement au début de 2017 (Gillis 2017). Il a fait couler beaucoup d’encre et généré une bonne dose de controverse, en bonne partie en raison de l’attitude de Beall, intempestive, peu transparente et souvent teintée de préjugés (Berger et Cirasella 2015) (Couture 2017b). Il a aussi engendré une certaine méfiance à l’égard de l’accès libre en général, et du modèle « auteur-payeur » en particulier.

Tout bien considéré, il semble qu’une bonne partie de ces revues puissent effectivement être qualifiées de trompeuses, voire frauduleuses, car elles se rendent coupables de fausse représentation : comités éditoriaux, affiliations ou indicateurs de qualité bidon; évaluation inexistante, informations trompeuses sur le pays d’attache de la revue ou les frais de traitement d’article, etc. D’autres, par contre, seraient tout simplement des revues fondées par des chercheur-e-s munis de bonnes intentions, mais n’ayant pas les moyens de leurs ambitions. Le rôle de DOAJ à cet égard mérite d’être signalé : on y a procédé entre 2015 et 2017 à un rehaussement des critères et un resserrement de leur vérification, de manière à s’assurer de la légitimité des revues qui y sont indexées, avec comme objectif tant de filtrer les revues douteuses que de soutenir les revues honnêtes dans la mise en place de bonnes pratiques (Marchitelli et al. 2017). À la suite de cette opération, des milliers de revues en ont été retirées, et la présence d’une revue dans DOAJ est maintenant vue comme un gage de légitimité.

Les revues en accès libre dont il faudrait se méfier seraient donc celles qui ne se trouvent pas dans DOAJ. On en a répertorié 8 000, publiant environ 300 000 articles par année (Crawford 2017b). Cela ne signifie pas pour autant que ces revues soient toutes trompeuses, ou même problématiques. En effet, de nombreuses revues ont négligé de se soumettre au processus d’inscription ou de réinscription au DOAJ. Ainsi, la grande majorité des revues japonaises, généralement publiées par des universités ou des associations, qui étaient jusque-là indexées n’ont pas présenté de demande de réinscription. De même, sur les 33 revues en accès libre immédiat (ce qui exclut les barrières mobiles) hébergées sur Érudit (erudit.org) en avril 2018, 12 seulement (36 %) sont présentes dans DOAJ, sans qu’on n’ait de raison de penser que les autres ont des pratiques déficientes, encore moins malhonnêtes. La situation n’est que légèrement meilleure dans l’ensemble du Canada et en France, où les proportions sont de l’ordre de 50 % et 40 % respectivement[6].

En conclusion, vingt ans après que l’idée de l’accès libre ait été évoquée, et 15 ans après l’Initiative de Budapest qui l’a formalisée, l’évolution parallèle des deux voies menant vers cet objectif a fait en sorte qu’entre le tiers et la moitié des articles scientifiques ou savants récents sont maintenant disponibles en accès libre (Martín-Martín et al. 2018), la marge d’incertitude provenant essentiellement des critères utilisés pour juger qu’un document est en accès libre.

Soulignons également que l’accès libre concerne aussi d’autres catégories de documents issus des recherches. En premier lieu, les livres (ou monographies) spécialisés qui, en sciences humaines et sociales surtout, peuvent jouer un rôle aussi important que les articles. Le mouvement y est moins avancé, avec un taux d’accès libre inférieur à 5-10 %[7], limité à toutes fins utiles à la voie dorée. Mais, il suit la même tendance et répond à des enjeux similaires; certains organismes de financement ont annoncé qu’ils seraient désormais inclus dans leurs politiques d’accès libre. En second lieu, les thèses et mémoires qui, avant l’avènement du web, jouissaient d’une diffusion très restreinte, se retrouvent maintenant en grand nombre dans les répertoires institutionnels, dont ils forment parfois la catégorie de document la plus nombreuse. Leur taux de dépôt est toutefois difficile à déterminer, mais il est sans doute beaucoup plus élevé que pour les articles[8]. Cette situation s’explique sans doute par le fait que le dépôt dans le répertoire et la diffusion en accès libre, avec possibilité d’embargo à la demande de l’étudiante ou de l’étudiant, font souvent partie intégrante de la procédure de dépôt des mémoires et thèses. C’est certainement ce qu’on observe au Québec, où environ 6 000 thèses et mémoires, presque toutes disponibles en accès libre, sont déposées chaque année dans les répertoires des universités (tableau 1).

L’accès libre : une réalité aux multiples visages

D’après la définition de Budapest, l’accès libre ne se limite pas à l’accès gratuit, mais comprend la possibilité pour tout utilisateur d’effectuer certaines actions, dont transmettre, réservées au titulaire du droit d’auteur, qui est normalement l’éditeur pour les articles savants ou scientifiques. Le texte de l’Initiative précise d’ailleurs que le droit d’auteur ne doit servir qu’à « garantir aux auteurs un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnus et cités ». Plusieurs estiment donc qu’on ne peut réellement parler d’accès libre si ces conditions ne sont pas respectées.

En pratique, les personnes ou organisations intervenant sur le sujet emploient des définitions variées, se situant quelque part entre deux extrêmes. Dans son sens le plus large, un document est en accès libre s’il est disponible gratuitement au moment où l’on y accède, peu importe quand il l’est devenu, ou s’il est susceptible de le demeurer à l’avenir. Des revues peuvent ainsi affirmer qu’elles offrent leurs articles en accès libre pendant une courte période (voir, par exemple, ACMV 2017). Même chose pour des plateformes de diffusion comme Érudit et ses cousins français Persée et Cairn.info, qui rendent la majorité des articles accessibles gratuitement selon le principe d’une « barrière mobile » pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans après la publication. C’est avec ce genre de définition, minimaliste pourrait-on dire, qu’on a pu conclure en 2017 que presque la moitié des articles récents étaient disponibles en accès libre. C’est également la définition adoptée implicitement par Les Classiques des sciences sociales, du moins dans les mentions associées aux ouvrages récents, encore protégés par le droit d’auteur, qui sont offerts gratuitement, mais pour une utilisation très limitée, « intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, […] de nature commerciale » (« Politique d’utilisation de la bibliothèque des Classiques » 2015).

Dans son sens le plus restreint, qui se rapproche de la définition de Budapest, un document n’est en accès libre que s’il est accompagné de permissions d’utilisation généreuses. Selon ce point de vue, la plupart des documents disponibles par la voie verte, ainsi qu’environ la moitié de ceux que l’on trouve dans les revues dites en accès libre, ne le seraient pas réellement[9]. En effet, ils sont accompagnés d’une licence trop restrictive, voire d’aucune licence. Dans ce dernier cas, cela signifie qu’à part la lecture et la conservation d’une copie à usage privé, les utilisateursne peuvent rien faire d’autre que ce que prévoient les exceptions, limitées et souvent imprécises, prévues dans les lois nationales. Au Canada, on parle de l’utilisation équitable, par exemple la reproduction et la distribution à petite échelle, à des fins de recherche ou d’éducation, d’une partie d’un ouvrage (un chapitre d’un livre, un article d’un numéro de revue[10]), ainsi que de certaines exceptions qui s’appliquent aux établissements d’enseignement, touchant par exemple la projection de pages web en classe ou l’utilisation de textes dans les cours en ligne (Bibliothèque de l’Université Laval s. d.).

C’est une position mitoyenne qui rallie la majorité des intervenants : l’accès libre est l’accès en ligne gratuit (sans exigence d’inscription ou demande d’informations personnelles) et pérenne au document, au plus tard lors de sa publication officielle. Selon cette définition, retenue notamment par DOAJ, on ne peut dire que les revues sous abonnement qui imposent un embargo pour l’autoarchivage permettent l’accès libre (voie verte), ou que les organismes de financement qui, pour la plupart, tolèrent ces embargos le requièrent.

À cet égard, le caractère légal de la diffusion gratuite d’un article par ailleurs publié par une revue présente un enjeu particulier. Si les répertoires institutionnels offrent une certaine assurance – variable selon les établissements – quant au respect des conditions de publication, d’autres posent problème. On songe ici aux réseaux sociaux scientifiques comme Academia.edu et ResearchGate, fort populaires auprès des chercheur-e-s, qui y déposent plus d’articles que dans les répertoires, ainsi qu’aux sites dits « pirates », SciHub au premier chef, qui hébergent ouvertement, sans considération de légalité, des dizaines de millions d’articles. Ces nouveaux joueurs, qui tous ont fait l’objet de démarches ou de poursuites judiciaires de la part de grands éditeurs, sont exclus des politiques des organismes de financement, mais, à l’exception de SciHub, sont parfois inclus dans les estimations de la proportion d’articles en accès libre.

Il faut également réaliser qu’un document actuellement accessible gratuitement pourrait très bien cesser de l’être à un moment donné, par exemple si une revue cesse de paraître, si la personne qui le diffusait sur son site personnel (ce qui fait partie de la voie verte) quitte son établissement, ou encore si un répertoire met fin à ses activités. Ainsi, le réseau social ResearchGate, dont la prise en compte ou non était en bonne partie responsable de la marge d’incertitude, mentionnée plus haut, dans la proportion d’articles en accès libre, a dû récemment retirer des millions de documents vraisemblablement diffusés en contravention des contrats d’édition (Offord 2017). Cela n’est pas sans soulever des questions quant à la viabilité de ces entreprises.

Heureusement, nombre de revues en accès libre souscrivent à des programmes d’archivage à long terme, tel Portico (portico.org) pour Érudit, qui visent justement à maintenir l’accès lors de telles éventualités. Les répertoires institutionnels offrent de leur côté une certaine assurance de pérennité. Sinon, une autre possibilité, aléatoire faut-il préciser, existe : si un article qui disparaît était diffusé sous licence Creative Commons (CC), quiconque en avait conservé une copie peut le rediffuser, selon les conditions de la licence. La pérennité de l’accès ne peut donc pas toujours être établie à priori de manière certaine, mais elle est favorisée par la présence d’une licence CC, qui permet par ailleurs sa diffusion simultanée sur plusieurs plateformes, autre gage de permanence. On voit ici un des bienfaits de l’inscription à DOAJ, qui amène les revues à entreprendre une réflexion sur leurs conditions d’utilisation et les incite fortement à employer une licence CC.

Si l’avènement de l’accès libre universel, avec peut-être des exceptions pour certains domaines précis, n’est qu’une question de temps, deux enjeux font toujours l’objet de discussions et de débats quant à la forme que prendra cet accès. D’une part, le passage à l’accès libre sera-t-il l’occasion d’une transformation radicale de la publication scientifique, comme l’envisageaient déjà ses promoteurs de la première heure? D’autre part, dans ce monde nouveau, à quel point la documentation scientifique sera-t-elle libre non seulement dans son accès, mais aussi dans ses possibilités de réutilisation?

L’accès libre : des enjeux actuels

L’accès libre et la crise de la publication scientifique

Les premières réflexions sur l’accès libre voyaient dans le web naissant une manière de résoudre non seulement le problème de l’accessibilité des articles scientifiques, mais aussi celui de leur coût. En effet, l’augmentation continue du prix des abonnements, trois fois supérieure à l’inflation durant la décennie précédente (rythme maintenu d’ailleurs par la suite), commençait à placer les bibliothèques, dont les budgets n’augmentaient pas au même rythme, dans une situation difficile (Cummings et al. 1992). Même celles des grandes universités des pays industrialisés envisageaient devoir réduire de manière significative leurs abonnements, de même que la part relative de leurs autres dépenses, notamment l’achat de volumes (Jones et Courant 2014). À plus forte raison, on comprendra que cette « crise des périodiques », comme on a fini par l’appeler, risquait de rendre la situation intenable pour les universités moins nanties, en particulier dans les pays en développement.

Cette situation s’explique en bonne partie par la mainmise croissante d’une poignée de grandes maisons d’édition commerciales, européennes surtout. Ainsi, cinq géants (Elsevier, Springer Nature, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis et Sage) publient maintenant autant d’articles savants et scientifiques, toutes disciplines confondues, que les milliers d’autres éditeurs réunis, dégageant bon an mal an des profits souvent qualifiés de faramineux (Larivière, Haustein, et Mongeon 2015). Un succès obtenu à coup d’acquisitions et de fusions, mais aussi grâce à des stratégies de mise en marché astucieuses : prix différenciés entre établissements selon des critères obscurs, protégés par des clauses de confidentialité, forfaits d’abonnements (les « Big Deals ») qui, tout en permettant l’accès à prix inférieur à l’ensemble des revues d’un éditeur, finissent par accaparer une part croissante du budget des bibliothèques, au détriment des autres revues et types de documents (ABRC 2018).

Ces réflexions sur les coûts s’accompagnaient d’une autre plus profonde, toujours en cours, sur l’organisation de la publication scientifique, qui remettait en question le rôle même des revues. Les milliards de dollars en fonds essentiellement publics consacrés à l’échelle mondiale à la publication scientifique et savante sont-ils employés à bon escient, dans le contexte où il devient possible pour tout chercheur de diffuser lui-même ses travaux, à des frais minimes? Quelle est l’ampleur de la « valeur ajoutée » par les revues, au-delà de l’évaluation par les pairs, par ailleurs effectuée en grande partie bénévolement, et présentant des limitations de plus en plus documentées (Tennant et al. 2017)?

Dans l’esprit des pionniers du mouvement, l’autoarchivage, de par sa simplicité et l’avantage évident que procure l’accès libre, se répandrait rapidement chez les chercheur-e-s. Les éditeurs, n’arrivant plus à justifier le coût des abonnements, feraient face à une vague d’annulations qui les forcerait à se limiter à évaluer les manuscrits que les chercheur-e-s déposeraient et diffuseraient dans les répertoires, pour leur apposer, le cas échéant, leur sceau de qualité (Harnad 2001). On envisageait diverses possibilités, une fois les abonnements disparus, pour couvrir les coûts afférents, dont la contribution des auteur-e-s. Mais, comme ces coûts seraient certainement bien inférieurs, on ne voyait pas là de problème sérieux.

Cependant, les choses se sont passées autrement. Comme on l’a vu, les chercheur-e-s se sont révélés peu empressés à répondre à l’invitation qui leur était lancée. Pour leur part, les grands éditeurs ont d’abord tout bonnement ignoré l’accès libre, tant la voie verte que la voie dorée, qui prenait aussi son élan avec la mise en place de nombreuses revues en accès libre, dont certaines devenaient leurs compétitrices. Ce n’est que lorsque les politiques des organismes de financement se sont multipliées qu’ils ont commencé à s’y intéresser, tentant d’abord de le combattre. D’une part, ils ont essayé d’empêcher l’adoption de ces politiques aux États-Unis, sans succès, mais ont réussi à en influencer la teneur au Royaume-Uni. D’autre part, ils ont progressivement resserré les conditions des contrats de publication afin de rendre l’autoarchivage plus ardu et moins efficace (Gadd et Covey 2016). Puis, changeant leur fusil d’épaule, ils ont tout simplement rejoint le mouvement, offrant l’accès libre soit par l’ajout de cette option dans toutes leurs revues, désormais hybrides, soit par la création ou l’acquisition de revues en accès libre. Enfin, ils concluaient avec quelques pays européens (Pays-Bas, Autriche, Finlande) des ententes combinant forfaits d’abonnements et frais de traitement d’article. Si ce retournement permet d’envisager comme plausible le scénario de l’accès libre généralisé, il pourrait signifier la fin du rêve d’une réduction substantielle des coûts de publication (Farge et Hélein 2018). Les grands éditeurs ont été clairs là-dessus : l’accès libre ne procurera aucune économie; au contraire, les coûts pourraient bien augmenter.

En parallèle, s’inspirant de la Public Library of Science (PLOS), fondée au milieu des années 2000, des éditeurs (Hindawi, De Gruyter) ou revues (PeerJ, F1000Research) en accès libre à but lucratif sont apparus. Proposant des façons de faire parfois novatrices, notamment sur le plan de l’évaluation, ils exigent comme les grands éditeurs des frais de traitement d’article substantiels, quoique généralement inférieurs à ceux que pratiquent ces derniers. D’autres organisations, à but non lucratif celles-là, comme la Fair Open Access Alliance (fairopenaccess.org) et l’Open Library of Humanities (openlibhums.org), proposent un scénario plus radical : la reprise en charge de la publication par les chercheur-e-s. Les éditeurs ne jouent plus alors qu’un rôle de sous-traitants, avec qui l’on négocie les conditions les plus avantageuses. Pour les sciences humaines et sociales, cela signifie l’absence de frais de traitement d’article, le financement provenant de partenariats, avec les bibliothèques notamment. C’est ce qui a été appliqué avec succès par les comités éditoriaux de quelques revues bien cotées, jusque-là publiées par un des géants, dont Lingua (devenue Glossa) et Sociologie du travail. Signalons aussi l’initiative Knowledge Unlatched (knowledgeunlatched.org), qui touche les monographies et à laquelle participent près de 500 bibliothèques provenant d’une trentaine de pays (incluant une vingtaine d’établissements canadiens, dont trois au Québec). On a également expérimenté le scénario des revues qui se limitent à l’évaluation de manuscrits déposés dans des répertoires; le projet episciences (episciences.org) en est un bon exemple. La mise en place au cours des dernières années de répertoires de prépublications dans plusieurs disciplines, inspirés d’arXiv, pourrait favoriser ce modèle.

Cependant, quel que soit son intérêt ou son potentiel, tout scénario fondé sur une modification significative de la dynamique de la publication scientifique se heurte à un obstacle majeur : l’évaluation des chercheur-e-s. En effet, celle-ci est généralement fondée non sur une analyse des articles eux-mêmes – et de leur usage –, mais sur le « prestige » de la revue où ils paraissent. Ce prestige est le plus souvent associé au facteur d’impact de la revue, même si on peut démontrer qu’il s’agit d’une mesure imprécise et peu fiable, et que la qualité d’un article qui s’y trouve – ou d’une ou d’un chercheur qui y publie – n’y est que très peu liée (Adler, Ewing, et Taylor 2008). Or, c’est en partie ce mécanisme qui empêche les grands éditeurs de perdre leurs auteur-e-set leurs abonnés au profit de nouveaux joueurs offrant des conditions plus avantageuses, mais peinant à se qualifier dans la course au facteur d’impact.

Il est bien difficile de prédire comment se dénouera cet enjeu. Les chercheur-e-s font preuve d’une certaine mobilisation; mentionnons en guise d’exemple la déclaration DORA (Declaration on Research Assessment, sfdora.org) dénonçant l’utilisation du facteur d’impact pour l’évaluation des chercheur-e-s, lancée en 2013 et signée depuis par près de 500 établissements et 12 000 chercheur-e-s. Ce revirement d’attitude, s’il se généralisait dans la communauté scientifique, faciliterait grandement le développement de revues financées autrement que par les frais de traitement d’article privilégiés par les grands éditeurs. On s’éloignerait ainsi de la perspective d’un monde où l’iniquité dans l’accès se verrait simplement remplacée par une autre, touchant la capacité même de publier, renforçant ainsi l’important déséquilibre Nord-Sud déjà présent dans la publication scientifique (Chan 2018). Mais, on peut craindre qu’il s’agisse là d’un combat de David contre Goliath, les éditeurs mettant de toute évidence en œuvre leurs moyens et leur expérience considérables pour maintenir leur domination.

Accès libre et droits des utilisateurs : entre contrôle et générosité

Un second enjeu qui se profile dans les débats sur l’accès libre concerne les droits d’utilisation, évoqués plus haut en rapport avec la définition de l’accès libre. Il intéresse d’abord les utilisateurs, qui apprécient bénéficier d’une grande marge de manœuvre quant à ce qu’ils peuvent faire avec les documents. Mais, il concerne aussi les auteur-e-s (eux-mêmes à leur tour des utilisateurs, rappelons-le), qui peuvent adopter diverses positions quant à ce qu’ils souhaitent autoriser – ou non – d’emblée lorsqu’ils diffusent leurs travaux en accès libre. Plus fondamentalement, il renvoie à une conception de la connaissance scientifique comme bien public, offert à la collectivité pour qu’elle puisse en élargir la diffusion, l’enrichir et s’en servir sans contraintes pour construire de nouvelles connaissances.

Les licences Creative Commons (CC) sont le moyen privilégié pour définir et communiquer clairement les actions permises aux utilisateurs qui, on l’a vu, sont très limitées en l’absence de licence.

Il en existe six principales, correspondant à diverses conditions ou combinaisons de conditions d’utilisation. Toutes comportent l’obligation d’attribution, qui consiste à mentionner l’auteurdu document et à fournir un lien vers sa version originale, et permettent à quiconque de le rediffuser et d’en distribuer des copies à des fins non commerciales. La plus généreuse, notée CC BY, ne comprend aucune autre condition que l’attribution. La plus restrictive, notée CC BY-NC-ND, interdit toute modification de l’œuvre (condition ND) et toute utilisation commerciale (condition NC), ce qui est beaucoup plus restrictif que la définition de Budapest. En fait, l’idée que la licence CC BY correspond le mieux à la définition de Budapest et que, par conséquent, elle devrait être privilégiée, est largement répandue (Graf et Thatcher 2012).

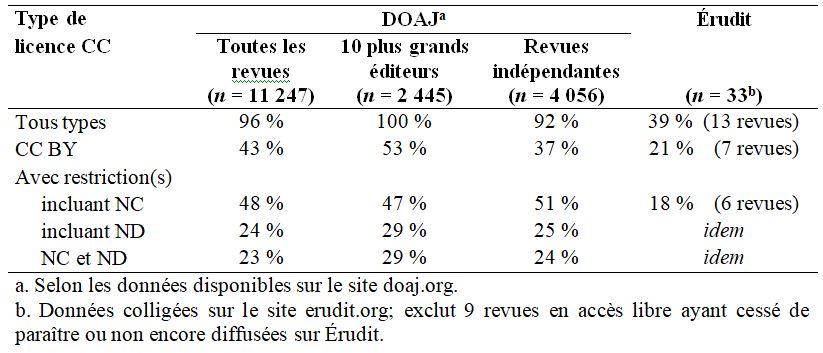

Ainsi, en partie sous l’influence des promoteurs de l’accès libre, en partie au nom du bien commun qu’ils doivent en principe défendre, les organismes de financement qui exigent l’accès libre et assument les coûts de publication associés imposent généralement la licence CC BY. De même, DOAJ exige l’emploi d’une licence CC ou l’équivalent, et recommande la licence CC BY. En conséquence, la quasi-totalité des revues qu’on y trouve emploie une licence CC, la licence CC BY étant choisie par plus de la moitié des grands éditeurs et près de 40 % des revues indépendantes, les autres imposant presque toutes la condition NC, et la moitié d’entre elles la condition ND (tableau 2).

La faible présence des revues québécoises dans DOAJ se reflète dans un choix très différent quant aux licences et conditions de publication. Parmi les 33 revues en accès libre (sur quelque 140 revues savantes diffusées sur Érudit en avril 2018[11]), 13 (39 %) utilisent les licences CC, réparties à peu près également entre CC BY (7 revues) et CC BY-NC-ND (6 revues).

Tableau 2. Distribution des types de licence CC parmi les revues indexées dans DOAJ et celles que diffuse Érudit (avril 2018).

Des zones de friction, sinon de conflit, se dessinent ici. En effet, des études suggèrent que lorsqu’on offre les choix aux auteur-e-s entre les diverses licences CC (Taylor & Francis 2014)(Van Noorden 2013), très peu choisissent CC BY, alors qu’une nette majorité opte pour la plus restrictive, CC BY-NC-ND. On remarque le même phénomène chez les revues en accès libre qui, laissées à elles-mêmes, penchent plutôt du côté des restrictions.

Les chercheur-e-s justifient leur choix de la condition NC par un désaccord, sinon un malaise, face à l’idée que quelqu’un pourrait tirer un bénéfice financier de l’utilisation de leur œuvre. Cela peut paraître étonnant de la part des mêmes personnes qui, dans le modèle traditionnel, n’hésitaient aucunement à permettre aux éditeurs de le faire. Quant à la condition ND, on invoque souvent la crainte de voir ses propos déformés ou utilisés à mauvais escient, résultat d’une traduction ou autre adaptation effectuée par une personne incompétente, voire mal intentionnée.

Bien que ces réserves puissent sembler légitimes, le problème est que, malgré le soin apporté par Creative Commons dans la formulation des générations successives des licences, la portée de ces conditions est loin d’être dénuée d’ambiguïté, du moins sur le plan juridique, comme l’ont montré les quelques causes touchant ces conditions portées devant les tribunaux. Pour ce qui est de la condition NC (pas d’utilisation commerciale), il faut savoir que « commercial » n’est pas synonyme de « à but lucratif », mais peut en principe s’appliquer à toute activité visant à générer des revenus, même à des fins de charité, ou pour simplement récupérer les coûts de diffusion (Hagedorn et al. 2011). La condition ND (pas de modification), qui interdit notamment la traduction, comporte également ses zones grises : le simple fait de modifier un texte ou une image de manière minimale, voire même en le conservant tel quel, pour l’intégrer dans un nouveau document pourrait être considéré comme une modification du texte ou de l’image originale[12].

Bref, l’enjeu pour un auteur qui doit choisir une des licences CC se résume à soupeser deux risques. D’un côté, celui de voir son œuvre, dotée d’une licence généreuse, utilisée d’une manière qui lui déplairait. De l’autre, celui d’empêcher, par des restrictions dont la portée est souvent plus étendue que ce que l’on pourrait soupçonner, des utilisations qu’il aurait pourtant jugées tout à fait acceptables, voire avantageuses, pour lui-même, la collectivité et l’avancement des connaissances.

Conclusion

Un quart de siècle après son évocation par une poignée de visionnaires, le rêve de voir l’ensemble des connaissances scientifiques et savantes disponibles gratuitement, d’un simple clic, est en voie de devenir réalité. Il en va autrement du rêve encore plus audacieux de voir ces connaissances, majoritairement générées par des recherches financées par les fonds publics, libérées non seulement sur le plan de l’accès, mais aussi sur celui du contrôle de leur diffusion, de leur utilisation et de leur valorisation. En effet, cette perspective, fondée sur les possibilités des nouvelles technologies de communication, d’une réforme radicale de la publication scientifique, dont les règles et les pratiques seraient dorénavant déterminées d’abord par les chercheur-e-s, au nom de l’intérêt collectif et du bien public, se heurte à des obstacles majeurs. Ceux-ci sont d’abord le fait de l’économie du système de publication, dominé par de grands éditeurs commerciaux qui en ont fait une entreprise très lucrative. Mais ils proviennent aussi des chercheur-e-s, qui ont mis en place des pratiques d’évaluation et de reconnaissance sur lesquelles se fonde en bonne partie l’emprise des grands éditeurs, mais auxquelles, malgré des failles largement démontrées, ils ne sont pas prêts à renoncer.

Il est cependant encore possible de rêver, et même de croire que ce rêve un peu fou, ou naïf, pourrait aussi devenir réalité, ou du moins infléchir de manière significative le cours des choses. De nombreux groupes et individus militent à divers niveaux pour promouvoir de nouveaux scénarios et de nouveaux modèles en matière de publication; d’autres les expérimentent. Ces actions, bien qu’encore marginales, doivent être encouragées et soutenues, notamment par les fonds publics. On pense ici aux organismes de financement qui, dans plusieurs pays dont le Canada, soutiennent déjà la publication scientifique locale. On songe également aux partenariats avec des organisations, publiques ou privées à but non lucratif, comme les bibliothèques et les presses universitaires. L’évolution d’initiatives comme l’Open Libraries of Humanities (pour les revues) et Knowledge Unlatched (pour les monographies) est à surveiller. Les chercheur-e-s eux-mêmes ont leur rôle à jouer, tant pour remettre en question les pratiques qui favorisent l’emprise des grands éditeurs sur la publication que pour, lorsqu’ils en reprendront les rênes – quand ils ne les détiennent pas déjà – la libérer pleinement. À cet égard, la participation, pour l’instant minoritaire, des petites revues en accès libre francophones à une organisation comme DOAJ, qui offre de les accompagner dans cette voie, devrait aller de soi.

Références

ABRC. 2018. « Contrer les coûts insoutenables des revues savantes ». Association des bibliothèques de recherche du Canada.

http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/02/CARL_Brief_Subscription_Costs_fr.pdf

ACMV. 2017. « Vous pouvez profiter de l’accès en ligne gratuit aux revues de l’ACMV pour une durée limitée ». Association canadienne des médecins vétérinaires.

https://www.veterinairesaucanada.net/news-events/news/vous-pouvez-profiter-de-l-acces-en-ligne-gratuit-aux-revues-de-l-acmv-pour-une-duree-limitee

Adler, Robert, John Ewing et Peter Taylor. 2008. « Citation Statistics ». International Mathematical Union.

http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Report/CitationStatistics.pdf

BCI. 2017. « Statistiques générales des bibliothèques des universités québécoises 2015-2016 ». Bureau de coopération interuniversitaire.

http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2017/07/Statistiques-generales_publication_2015-2016.pdf

Berger, Monica et Jill Cirasella. 2015. « Beyond Beall’s List: Better Understanding Predatory Publishers ». College & Research Libraries News 76 (3): 132‑35.

http://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/9277/10342

Bibliothèque de l’Université Laval. s. d. « Exceptions spécifiques aux établissements d’enseignement ».

http://www.bda.ulaval.ca/la-loi-droit-dauteur/exceptions-specifiques-aux-etablissements-denseignement

Chan, Leslie. 2018. « Asymmetry and Inequality as a Challenge for Open Access – An Interview with Leslie Chan by Joachim Schöpfel ». Dans Open divide? Critical Studies on Open Access. Sous la direction de Joachim Schöpfel et Ulrich Herb. Litwin Books, LLC.

http://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/87296

CMEC. 2018. « Énoncé de politique des ministres de l’Éducation sur l’utilisation équitable ». Conseil des ministres de l’Éducation (Canada).

http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/379/2018-03-Policy-Statement-on-Fair-Dealing-FR.pdf

Couture, Marc. 2017a. « Les licences Creative Commons et l’accès libre ». Département Science et Technologie, Université Téluq.

http://r-libre.teluq.ca/876

Couture, Marc. 2017b. « Publier dans une revue en libre accès en évitant les «prédateurs» ». Affaires Universitaires, 25 janvier 2017.

http://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/publier-dans-une-revue-en-libre-acces-en-evitant-les-predateurs-au-dela-de-la-liste-de-beall/

Crawford, Walt. 2017a. « GOAJ2: Gold Open Access Journals 2011-2016 ». Cites & Insights Books.

http://waltcrawford.name/goaj2.pdf

Crawford, Walt. 2017b. « Gray OA 2012-2016: Open Access Journals Beyond DOAJ ». Cites & Insights 17 (1).

http://citesandinsights.info/civ17i1.pdf

Cummings, Anthony M., Marcia L. Witte, William G. Bowen, Laura O. Lazarus et Richard H. Ekman. 1992. « University Libraries and Scholarly Communication: A Study Prepared for the Andrew W. Mellon Foundation ». Association of Research Libraries.

http://eric.ed.gov/?id=ED371758

« Dépôts au Canada ». s. d. Association des bibliothèques de recherche du Canada.

http://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/depots-institutionnels/depots-au-canada

Farge, Marie et Frédéric Hélein. 2018. « Transition vers l’accès libre : le piège des accords globaux avec les éditeurs ». Club de Mediapart(blogue), 13 avril 2018.

http://blogs.mediapart.fr/edition/au-coeur-de-la-recherche/article/130418/transition-vers-l-acces-libre-le-piege-des-accords-globaux-avec-les-editeur

Ferwerda, Eelco, Frances Pinter et Niels Stern. 2017. « A Landscape Study on Open Access and Monographs: Policies, Funding and Publishing in Eight European Countries ». Knowledge Exchange.

https://doi.org/10.5281/zenodo.815932.

Gadd, Elizabeth et Denise T. Covey. 2016. « What Does “Green Open Access” Mean? Tracking Twelve Years of Changes to Journal Publisher Self-Archiving Policies ». Journal of Librarianship and Information Science, juillet.

https://doi.org/10.1177/0961000616657406

Gargouri, Yassine, Vincent Larivière et Stevan Harnad. 2013. « Ten-Year Analysis of University of Minho green OA Self-Archiving Mandate ». Dans Ten-Year Anniversary of University of Minho RepositóriUM. Sous la direction de Eloy Rodrigues, Alma Swan, et Ana Alice Baptista. TBA.

https://eprints.soton.ac.uk/358882/

Gillis, Alex. 2017. « Des universitaires se font avoir par des revues frauduleuses ». Affaires Universitaires, 12 janvier 2017.

http://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/des-universitaires-se-font-avoir-par-des-revues-frauduleuses/

Gouvernement du Canada. 2016. « Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications ».

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html?OpenDocument.

Graf, Klaus et Sanford Thatcher. 2012. « Is CC BY the Best Open Access License? ». Journal of Librarianship and Scholarly Communication 1 (1).

https://doi.org/10.7710/2162-3309.1043

Hagedorn, Gregor, Daniel Mietchen, Robert A. Morris, Donat Agosti, Lyubomir Penev, Walter G Berendsohn et Donald Hobern. 2011. « Creative Commons Licenses and the Non-Commercial Condition: Implications for the Re-Use of Biodiversity Information ». ZooKeys 149 (150): 127-49.

https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189

Harnad, Stevan. 2001. « The Self-Archiving Initiative ». Nature (410): 1024-25.

https://doi.org/10.1038/35074210

« Initiative de Budapest pour l’accès ouvert ». 2002. Libre accès à l’information scientifique et technique.

http://openaccess.inist.fr/?Initiative-de-Budapest-pour-l

Jonchère, Laurent. 2013. « Synthèse sur les politiques institutionnelles de libre accès à la recherche ». @SIC – Archive ouverte en sciences de l’information et de la communication.

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00794497v1

Jones, Elisabeth A. et Paul N. Courant. 2014. « Monographic Purchasing Trends in Academic Libraries: Did the “Serials Crisis” Really Destroy the University Press? ». Journal of Scholarly Publishing 46 (1): 43‑70.

https://doi.org/10.3138/jsp.46.1.003

Jubb, Michael, Andrew Plume, Stephanie Oeben, Lydia Brammer, Rob Johnson, Cihan Bütün et Stephen Pinfield. 2017. « Monitoring the Transition to Open Access: December 2017 ». Universities UK.

http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/monitoring-transition-open-access-2017.aspx

Larivière, Vincent, Stefanie Haustein et Philippe Mongeon. 2015. « The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era ». PLOS ONE10 (6): e0127502.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502

Marchitelli, Andrea, Andrea Marchitelli, Paola Galimberti, Andrea Bollini et Dominic Mitchell. 2017. « Helping Journals to Improve their Publishing Standards: A Data Analysis of DOAJ New Criteria Effects ». JLIS.it8 (1): 1‑21.

https://doi.org/10.4403/jlis.it-12052

Martín-Martín, Alberto, Rodrigo Costas, Thed van Leeuwen et Emilio Delgado López-Cózar. 2018. « Evidence of Open Access of Scientific Publications in Google Scholar: A Large-Scale Analysis ».

http://arxiv.org/abs/1803.06161

Offord, Catherine. 2017. « ResearchGate Restricts Access to Nearly 2 million Articles ». The Scientist, 9 novembre 2017.

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50918/title/ResearchGate-Restricts-Access-to-Nearly-2-Million-Articles

Okerson, Ann S. et James J. O’Donnell, dir. 1995. Scholarly Journals at the Crossroads: A Subversive Proposal for Electronic Publishing.

https://eprints.soton.ac.uk/362894

« Politique d’utilisation de la bibliothèque des Classiques ». 2015. Les Classiques des sciences sociales. 25 février.

http://classiques.uqac.ca/inter/info_poli.html

« ROARMAP ». s. d. Registry of Open Access Repository Mandates and Policies. 8 mars 2018.

http://roarmap.eprints.org/

Scientifique en chef. s. d. « Publications : une progression constante ». Chiffres clés sur la recherche – Production scientifique – Publications. 18 mars 2018.

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/chiffres-cles-recherches/publications-une-progression-constante/

Suber, Peter. 2017. « Comment diffuser vos travaux en accès libre ». Berkman Klein Center. 8 novembre 2017.

http://cyber.harvard.edu/hoap/How_to_make_your_own_work_open_access_(French_translation)

Taylor & Francis. 2014. « Open Access Survey ».

https://www.tandf.co.uk//journals/explore/open-access-survey-june2014.pdf

TÉLUQ. 2013. « Résolution sur l’accès libre adoptée par les Tables professorales de la TÉLUQ ». R-libre.

http://r-libre.teluq.ca/eng_profs.html.

Tennant, Jonathan P., Jonathan M. Dugan, Daniel Graziotin, Damien C. Jacques, François Waldner, Daniel Mietchen, Yehia Elkhatib, et al. 2017. « A Multi-Disciplinary Perspective on Emergent and Future Innovations in Peer Review ». F1000Research6 (novembre): 1151.

https://doi.org/10.12688/f1000research.12037.3

Université Concordia. 2010. « Résolution du sénat de l’Université Concordia sur le libre accès ».

http://library.concordia.ca/help/open-access/R%C3%A9solutiondus%C3%A9natsurlelibreacc%C3%A8s.pdf

Van Noorden, Richard. 2013. « Researchers Opt to Limit Uses of Open-Access Publications ». Nature News, février.

https://doi.org/10.1038/nature.2013.12384

Willinsky, John. 2017. « Modelling a Cooperative Approach to Open Access Scholarly Publishing: A Demonstration in the Canadian Context ». Canadian Journal of Communication 42 (5).

https://doi.org/10.22230/cjc.2017v4n5a3264

- Nonobstant les diverses conceptions de ce qui constitue un accès « véritablement » libre (voir plus loin), je considère ici comme synonymes les expressions « accès libre », « accès ouvert » et « open access », cette dernière étant de plus en plus employée dans la francophonie. ↵

- Le nombre total d’établissements universitaires et de recherche dans le monde n’est pas connu de manière précise, entre autres à cause de la difficulté à bien cerner ce qu’est une université (ou un collège) selon les pays. D’après la source qui me semble la plus crédible (whed.net), il y aurait plus de 18 500 universités dans le monde, mais toutes n’ont sans doute pas de mission de recherche qui justifierait l’adoption d’une politique sur l’accès libre. ↵

- Les conditions posées par les revues pour l’autoarchivage sont colligées dans le site SHERPA/RoMEO (sherpa.ac.uk/romeo). Il est à noter que si elle n’est pas explicitement autorisée dans les conditions de publication, la diffusion en accès libre constitue une infraction au droit d’auteur. ↵

- Ce chiffre est certainement un minimum, car il provient de la base de données Web of Science qui, surtout en sciences humaines et sociales, n’indexe qu’une partie des revues. ↵

- Ces données et celles des deux paragraphes suivants sont tirées, sauf mention contraire, du Directory of Open Access Journals (doaj.org), la référence dans le domaine. Cela exclut notamment des milliers de revues trompeuses ou « prédatrices » (voir plus loin). ↵

- D’après les données de DOAJ. Le nombre total de revues en accès libre est tiré de (Willinsky 2017), pour le Canada, et du site OpenEdition (auparavant Revues.org) pour la France. ↵

- Bien que les données soient plus difficiles à obtenir que pour les articles, on estime que 20 000 à 40 000 monographies spécialisées en langue anglaise sont publiées annuellement (Ferwerda, Pinter et Stern 2017, 21). Selon les données de 2016 et 2017 du Directory of Open Acess Books (doabooks.org), cousin de DOAJ, entre 1 000 et 2 000 de celles-ci seraient disponibles en accès libre. ↵

- Le site BASE (base-search.net), qui indexe le contenu des répertoires en accès libre, en compte 200 000 par année, alors que le super-catalogue WorldCat (worldcat.org), qui ne se limite pas aux répertoires, en repère 300 000. ↵

- Selon les données obtenues de l’outil de recherche BASE (base-search.net) et de DOAJ (doaj.org), respectivement. ↵

- Il est à noter que ces actions, qui répondraient aux critères de l’utilisation équitable selon diverses organisations, tel le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC 2018), font actuellement l’objet de contestation devant les tribunaux. ↵

- Soulignons que sur les 17 « nouveautés » annoncées en avril 2018, 13 sont des revues en accès libre, ce qui suggère un changement d’attitude important à l’endroit de l’accès libre chez les revues canadiennes francophones ou bilingues. ↵

- Pour un exposé détaillé sur les caractéristiques, avantages et inconvénients des diverses versions de la licence CC, voir (Couture 2017a). ↵