4 Quatrième feuillet

Garoua la Belle

Un certain jour de l’année 1970, la nouvelle tomba. Tu étais nommé Inspecteur régional du Travail du Nord. En ce temps-là, la région du Nord couvrait toute la partie septentrionale du pays. À sa tête, le gouverneur El Hadj Ousmane Mey, avec qui tu eus le privilège de travailler. Plus tard, en 1983, cet ensemble fut divisé en trois entités : les régions de l’Adamaoua*, du Nord et de l’Extrême-Nord. Je me souviens qu’au début des années 1970, cette circonscription, que le langage ordinaire désignait par l’appellation « Grand Nord », représentait aux yeux des « sudistes » une contrée étrange autant que lointaine. En même temps, régnait une certaine confusion dans l’inconscient collectif : Maroua, par exemple, ne pouvait se trouver qu’à quelques encablures de Ngaoundéré, alors qu’en réalité, une distance de près de 500 km les sépare! Aussi, n’était-il pas rare de confier courriers et colis à un voyageur se rendant dans cette partie du pays, sans prendre la précaution préalable de s’enquérir de sa destination précise. N’allait-il pas « au Nord »?

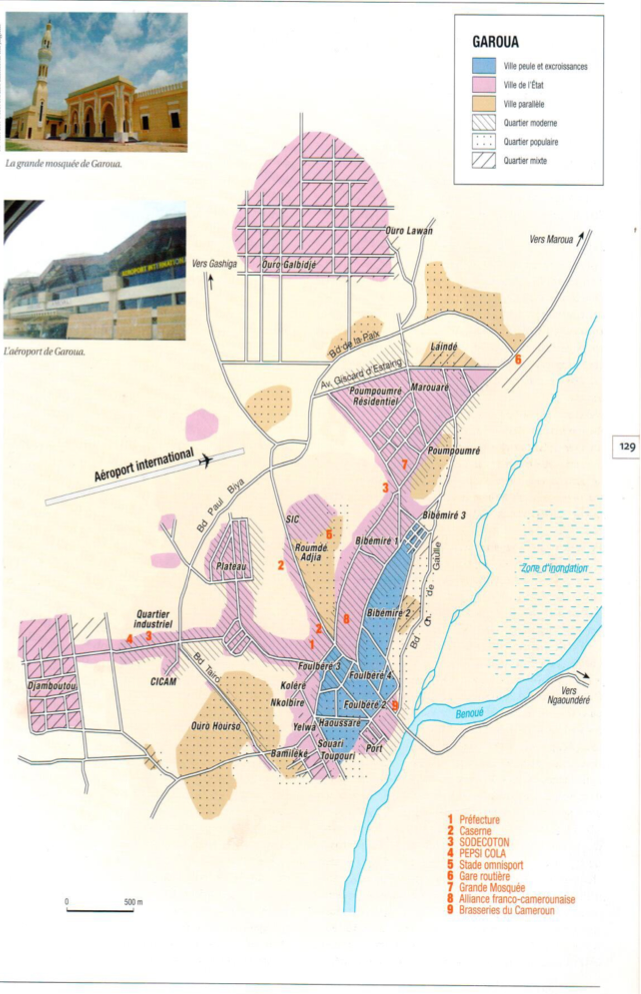

Il s’agissait en plus, dans l’imaginaire des « gens du Sud », d’une contrée mystérieuse, voire passablement inquiétante. Pourtant, quelques initiés t’enviaient, te félicitaient et affirmaient que si tu étais muté dans la région d’origine du Président de la République d’alors, cela ne pouvait que constituer la marque d’une confiance absolue… Du reste, si l’on se réfère à l’article « Garoua » de l’Atlas du Cameroun publié en 2006, on trouve un grand nombre d’éléments factuels qui mettent en évidence l’effort d’équipement et d’industrialisation dont a bénéficié cette ville : Garoua allait devenir le plus grand centre industriel et commercial de la vaste circonscription du nord, devant Maroua et Ngaoundéré. Avec son aéroport international, Garoua devint effectivement la troisième porte d’entrée du pays par voie aérienne après Douala et Yaoundé. De nombreux projets d’aménagement de la vallée de la Bénoué consacrèrent son rayonnement. Il est à noter en outre que la ville bénéficiait d’un système de boulevards périphériques unique au Cameroun, permettant de contourner l’agglomération.

Nous allions donc à Garoua. Les commentaires mi-effarouchés, mi-compatissants de nos petites camarades du Lycée Leclerc de Yaoundé résonnent encore dans ma mémoire. Notre père était nommé dans le Nord? Mais qu’allions-nous y faire? Qu’allions-nous devenir? Planaient alors de lourds sous-entendus : « Ne nous dites pas que vous allez le suivre dans une telle aventure! Quelle folie! Rassurez-nous : vous allez rester vivre à Yaoundé!» Il n’en fut rien. Beaucoup plus tard, nous allions nous demander par quelque alchimie ou bénédiction spéciale le Cameroun avait pu présenter pendant si longtemps, au-delà de sa diversité patrimoniale, au-delà de la relative persistance de stéréotypes, un visage somme toute remarquablement serein et lisse…

Au gré de l’évolution de ta carrière et des affectations, nous avons migré d’une ville à l’autre du triangle national. Très peu, tout compte fait : il y avait eu Yaoundé, à plusieurs reprises, Édéa et enfin Garoua.

C’est à Yaoundé, ville aux sept collines, que nous avons résidé le plus souvent et le plus longtemps. Après votre mariage, le jeune couple que vous formiez s’installa d’abord au camp fonctionnaire, quartier Messa[1], au début des années 1950. Ce fut la période latine, le temps des études, du ballet permanent des élèves et étudiants, proches parents et bons amis.

Des amis fidèles – Étienne Sabze, Martin Tchabgou, Maurice Nango et quelques autres – se retrouvaient tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, pendant des soirées mémorables, au gré des mobilités professionnelles et des événements. L’on évoque alors le lointain village, l’on se congratule des succès en tout genre enregistrés dans les différentes familles, et l’on se soutient mutuellement dans ce nouvel environnement. Ici et là, les enfants arrivent. De petits François joufflus, de gracieuses petites Marie, ainsi prénommés en votre honneur, voient le jour… On loue l’Éternel. Dans votre foyer naissent de nombreuses filles, avant l’arrivée du premier garçon, beaucoup plus tard, alors que nous résidions à Paris. Puis, naissance du second garçon, le plus jeune et le plus grand d’entre nous, à notre retour au pays. Il était âgé de trois ans à peine lorsque tu nous quittas. À l’occasion de son ordination presbytérale en la Cathédrale Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Garoua, en 2009, il fit de ce passage tiré de l’Évangile de Luc, sa devise : « Il me faut annoncer la Bonne Nouvelle du règne de Dieu avec toujours plus d’amour, de zèle et de joie, car c’est pour cela que j’ai été envoyé ».

À cette époque, en effet, seul-e-s quelques jeunes du département de la Menoua évoluaient dans la capitale. Vous y ont précédés des parents, des aînés, qui vous encadraient valablement. Quelques caractères se détachaient, d’après le récit que me fit Sweet Mummy, notre mère. Monsieur Joseph Dongmo – papa Jo pour vous – qui t’appréciait tant pour ton sérieux et ne manquait pas de vous gratifier de ses sages conseils. Papa Victor Kitio qui avait fièrement organisé un banquet mémorable pour vous accueillir. Le docteur Bowen, dont on se souvient qu’il transgressa les clivages ethniques, à une époque où les unions exogamiques étaient assez rares, pour épouser Marcelline Noah, gracieuse fille du pays beti. Maman Marie-Henriette Ngkuemo, l’épouse de papa Christophe Djoumessi, qui chaperonna notre mère dans le redoutable dédale des associations féminines yaoundéennes, faisant ainsi bénéficier une jeune sœur de son expérience et de son autorité incontestée. Une chaleureuse sororité qui a produit de beaux fruits. C’est exactement ces jours-ci – du 15 au 17 novembre 2017 – que leurs descendance les honore par l’organisation de funérailles*. La célébration des funérailles rejoint l’une des prescriptions du Décalogue de manière frappante : « Tu honoreras ton père et ta mère ». Je vois d’ici ma coépouse et néanmoins amie Maa Meka’a s’activer, méthodique comme toujours. Les funérailles de ses beaux-parents resteront, à n’en point douter, une belle réussite gravée pour longtemps dans les mémoires. Je me dis qu’à cette heure-ci, d’après le programme établi, la parade des délégations – réseaux d’alliés, d’amis – doit être en cours. L’arrivée solennelle du Chef supérieur foréké-Dschang* et de sa suite ne devrait pas tarder. Oh cette brillante célébration du lien social! Ce festival de couleurs, de sons et de danses!

Québec, d’où je t’écris, dort encore.

Nouvellement accueilli dans la capitale par des aînés au début des années 1950, très vite, tu commenças à prendre le relais, parrainant toi aussi, de plus jeunes fraîchement « montés » à Yaoundé comme l’on « monte à Paris ». Ou à Jérusalem. Ils et elles étaient nombreux, ces jeunes qui fréquentaient votre petit appartement du « Camp des fonctionnaires », au quartier Messa : ta fille Marie-Claire, future Madame Simo, Catherine Tamezé, digne représentante d’une illustre maison, ton cousin Jules Ngani, un de tes futurs « beaux »[2], Michel Tongo. Il y avait aussi Paul Tessa, Timothée Jokun, Joseph Fofé, Jean Melaga, Paul Dontsop… et tant d’autres, déjà partis, eux aussi. Ou non…

Notre mère nous a rapporté que vous encouragiez ces étudiant-e-s, t’en souviens-tu, à inviter leurs ami-e-s et condisciples à la maison. En toute simplicité. C’est ainsi qu’il en arrivait de toutes les régions du pays. Vous partagiez alors de bons moments de convivialité et d’échanges interculturels avant la lettre. Parmi cette joyeuse bande d’étudiants, de nombreux futurs cadres, et non des moindres, de la République : ils devaient devenir de talentueux infirmiers, médecins, chirurgiens dentistes, administrateurs, ambassadeurs, ministres…

Il y eut plus tard le quartier Mvog Mbi et enfin Nkol Ndongo, d’où tu rejoignis Garoua, ton dernier poste d’affectation. Je me souviens parfaitement de notre maison de Nkol Ndongo, de cette solide bâtisse d’inspiration mi-coloniale, mi-médiévale, de ses créneaux qui découpaient hardiment le firmament, de ses hautes persiennes vert malachite, de ses fauteuils cannelés comme on les fabriquait en ce temps-là. Je revois l’atelier de couture que tu avais fait construire pour notre mère à l’arrière de la maison, de l’odeur grisante de bois raboté et de peinture fraîche qui longtemps y flotta. D’une ville l’autre, de Dschang à Garoua, en passant par Paris, au fil de nos pérégrinations, nous avons grandi parmi les taffetas bruissants et les soies mordorées, les pagnes de pur coton aux couleurs improbables, les somptueuses guipures et les failles aériennes, les bobines multicolores, leurs fils enchevêtrés provoquant tout doucement l’ire maternelle, les craies-tailleur vieux rose, bleues et ivoire au toucher voluptueux, les fascinantes roulettes à patron sautillant et piquetant, minutieuses, le papier kraft. Partout nous ont accompagnés les magazines féminins de toutes tailles, emprisonnant entre leurs pages glacées, mais chatoyantes, mille fois contemplées, des femmes, mais aussi des hommes de toute beauté…

Dans les années 1970, les gens du sud du Cameroun croyaient que toutes les ethnies peuplant le Grand Nord avaient un nom générique : « haoussa », une langue commune, le haoussa, et pour religion, invariablement, l’Islam! Invariablement, aussi, dans cet amalgame de savoirs autoproclamés du sud, dans ce lot affligeant de poncifs, toutes les femmes de cette contrée lointaine se vêtaient de pagnes et tous les hommes de gandouras[3] amples et empesées. Ces « Sudistes » auraient été bien surpris d’apprendre que, comme le reste du pays, le Nord se caractérise par une remarquable diversité ethnique et culturelle. Ils et elles seraient restés sceptiques, voire suspicieux, si on leur avait révélé que l’on y trouvait des musulmans, certes, mais également des chrétiens de toute obédience. Et que, s’il existait une langue largement partagée dans le Grand Nord, ce n’était guère le « haoussa » (hausa ou hawsa dans la littérature scientifique), mais le foulfouldé (fulfulde dans la littérature scientifique). Un grand nombre de mes travaux de recherches, tu le sais, portent sur cette langue, dont les sonorités m’ont d’emblée – et durablement – séduite à notre arrivée dans la ville. Il y aurait énormément à dire, au plan épistémologique et même psychanalytique, sur les motivations profondes qui nous mènent vers tel ou tel champ de recherche, sur l’arrière-plan strictement biographique qui nous y prédispose!

J’ai lu quelque part cette brève et percutante formule : « L’ignorance, c’est le nerf de la guerre ». Oserais-je avouer qu’elle est attribuée à un rappeur?

Les généralisations péremptoires sur ce Nord mythique et inquiétant s’énonçaient également en termes de climat désertique et de terre aride. Personne n’aurait accordé un quelconque crédit à un rapport météorologique qui aurait fait état de températures inférieures à 60 degrés à la latitude de Garoua… Nos petites camarades épouvantées nous voyaient déjà grignotant des dattes à longueur de journée, sous un soleil de plomb, hagardes, à l’abri, néanmoins, derrières de solides barricades. Car elles croyaient également ne rien ignorer de la propension naturelle du « Nordiste » à la violence… Mais ton fils Jérôme Momo, le fils de maman Élise[4], ne voyait pas les choses ainsi.

Et voilà que mon esprit me ramène à Dschang. Je vois Jérôme, l’ainé, et tous les autres, les parents, les alliés. Fomony, arrivé spécialement de Libreville. Les cérémonies funéraires ont commencé. Il s’agit cette fois d’obsèques à proprement parler et non de funérailles. Maman Élise s’en est allée.

Québec dort, sous le froid et la neige. Il est quatre heures.

Je ne veux même pas imaginer l’émotion de notre petit frère Guy lorsqu’il a dû prendre la parole en sa qualité de chef de famille qu’il est désormais. Je n’ai pas voulu charger la vidéo reçue hier – initiative louable – sur le forum de la famille. Je la verrai plus tard. Plus tard. Je veux la garder toujours aussi belle, forte et gaie, au fond de mon cœur, la princesse foto*, notre épouse et notre mère.

Son fils aîné Jérôme raconta un jour aux filles de Marie-Pascale que Garoua lui renvoyait plutôt l’image d’un havre de paix et d’une destination psychédélique. Autour de lui, les uns et les autres pouvaient bien rêver de Paris ou de New York. Et même s’y rendre, au besoin, si ça leur chantait. Son Paris à lui, c’était la maison de son oncle! Son Paris, à lui, c’était Garoua! Voici un poème que Garoua m’a inspirée :

Car comment oublier ce jardin édénique ?

Roses et blanches et mauves pervenches de Madagascar,

Massifs de pieds d’éléphant aux fragiles corolles fuchsia,

Frangipaniers exhalant dès décembre leur délicat parfum,

Généreux flamboyants de la Chandeleur,

Bougainvillées

Dont les sarments, tout au long de l’année, escaladent allègrement les façades immaculées,

Accrochent aux grilles finement ouvragées des rayons de lumière

Et que leur floraison,

En grappes laiteuses, pourpres et orangées…

Aucun de nous n’oubliera les respectables caïlcédrats et les nimiers dispensateurs d’une ombre bénéfique, le long des artères de la ville.

Aucun de nous ne peut oublier cette plante fabuleuse et providentielle se développant aux marches de la cité, ce mouskouari* qui ne daigne déployer son vert intense que lorsqu’octobre, impitoyablement, a asséché le reste de la végétation. Je devais plus tard découvrir un blason* attachant qui dépeint ainsi le mil :

Cewndi bantal koppi

Cewndi daccere reedu

Cewndi jayngol gite[5].

Graine menue, support des genoux

Graine menue, force du ventre

Graine menue, lumière des yeux (Traduction de D. Noye)

Et le tamarinier, le cotonnier, le karité… ces précieuses essences aux mille vertus, ces autres amis de l’humain.

Aucun de nous n’oubliera Joseph, le domestique stylé, tout de blanc vêtu, qui traversait la maison d’un pas alerte et feutré, légèrement incliné vers l’avant, avec la raideur d’un maître d’hôtel de l’époque victorienne. Il avait servi sous ton prédécesseur, monsieur François Miaule, et nous appelait « mademoiselle » et « monsieur », ce qui surprenait, mais flattait si délicieusement nos jeunes egos. Joseph, venu de son Bertoua natal, te vouait une admiration sans limites, à toi, ce nouveau patron noir qui avait été jugé digne de remplacer le Blanc! Joseph avait toujours été ponctuel, en dehors du jour où, arrivé aux Travaux publics, il avait brusquement senti son pied faire « kàràk! ». Cela avait freiné sa progression jusqu’au quartier Plateau où nous résidions. En effet, pour arriver chez nous, il fallait gravir l’avenue assez pentue qui passe aujourd’hui encore devant les locaux de la délégation provinciale du ministère des Travaux publics. Aucun de nous n’oubliera Bouba, employé discret, déférent, assidu, et ses longues tuniques impeccablement amidonnées.

Et l’épisode de la piscine! C’est Marie-Pascale qui me l’a rappelé. J’ignore pourquoi, mais nous doutions fort que notre mère et toi sachiez nager. Une idée préconçue, encore une! Par définition sans fondement véritable, comme tant d’autres, mais qui justifiait à nos yeux que nous fassions de la piscine notre chasse gardée, un bastion incontestable et jusque là incontesté des enfants de la maison. Nous étions convaincus que vous ne pouviez pas, comme nous, y folâtrer. De toutes les manières, vous n’en aviez sûrement aucune envie… Par un bel après-midi ensoleillé[6], vous aviez administré à nos regards stupéfaits – et admiratifs – la preuve du contraire. Vous nagiez! Votre style n’avait rien de conventionnel, certes, mais vous nagiez avec une aisance remarquable et un contentement non feint. C’était à Garoua, entre 1970 et 1973.

Je me suis moi-même retrouvée dans cette ville que j’aime une vingtaine d’années plus tard, avec mari et enfants (l’auteur inspiré d’un certain conte — sublime présent de mes cinquante ans — et sa pétulante petite sœur). L’idée de ce petit ouvrage, pardon, de cette missive, a germé en moi lorsque, il y a quelque temps, j’ai dû ouvrir certaines de tes malles conservées à Garoua, à la recherche d’un document dont nous avions besoin. En effet, lorsque notre mère quitta la ville, elle fit entreposer ces malles chez moi, dans un boukarou* que nous avions implanté à un angle du jardin. J’en avais toujours retardé l’ouverture. Je ne pouvais m’empêcher de penser à la salle d’études que tu avais fait bâtir pour nous dans un coin de la concession*, à notre arrivée dans cette ville.

Des dizaines d’années plus tard, nous avions choisi, pour implanter notre boukarou*, le même emplacement : le coin droit en passant le portail de notre maison.

- Le site http://ewondo.over-blog.com/article-2540701.html fournit des indications intéressantes concernant les toponymes, d’origine locale ou coloniale, des quartiers de la capitale. ↵

- Il faut reconnaître que vous avez été gratifiés de gendres issus de familles amies, de familles sœurs. Petite remarque lexicographique : l’expression « beau » (forme tronquée de « beau-frère », « beau-père», etc.) englobe, dans les formes orales du français parlé en Afrique, tout membre masculin de la belle famille. Ce français suscite désormais beaucoup de passion dans l’opinion et parmi les chercheurs et chercheuses : « Le français d’Afrique, pourquoi faire ? » demandait déjà Kofi Afeli il y a une trentaine d’années avec un agacement compréhensible (1989). Faut-il intégrer ces diatopismes dans les dictionnaires? Lesquels? Et à quelles fins? Son impatience était tout à fait compréhensible dans un contexte d’étiolement avéré des langues africaines. Il reste toutefois que ce français, comme les français d’Amérique du nord, reste un fait brut, et têtu, de l’expérience. Et que comme tel, il mérite analyse. Sachons simplement définir les priorités! ↵

- Le Petit Robert 2012 enregistre la glose suivante pour gandoura : « tunique sans manches que l’on porte dans les pays du Maghreb ». Dans notre pays, le mot désigne un vêtement d’homme beaucoup plus ample qu’une tunique. ↵

- Car les Jérôme sont nombreux, finalement, dans la famille! ↵

- Extrait de Blasons peuls. Éloges et satires du Nord-Cameroun. Textes recueillis et traduits par Dominique Noye et publiés chez Geuthner en 1976. ↵

- Non, l’ensoleillement à Garoua, n’a rien d’une évidence! Éliane, une de mes filleules, la fille de notre si cher Fomelang, pourrait le confirmer : elle arriva pour la première fois à Garoua par un mois de juillet pluvieux et frileux, et n’eut pas de mots assez sévères pour tous ces gens qui lui avaient assuré, en toute bonne foi pourtant, qu’elle n’aurait besoin, à Garoua, que de petites tenues légères… ↵