8 Huitième feuillet

Capital humain et développement social

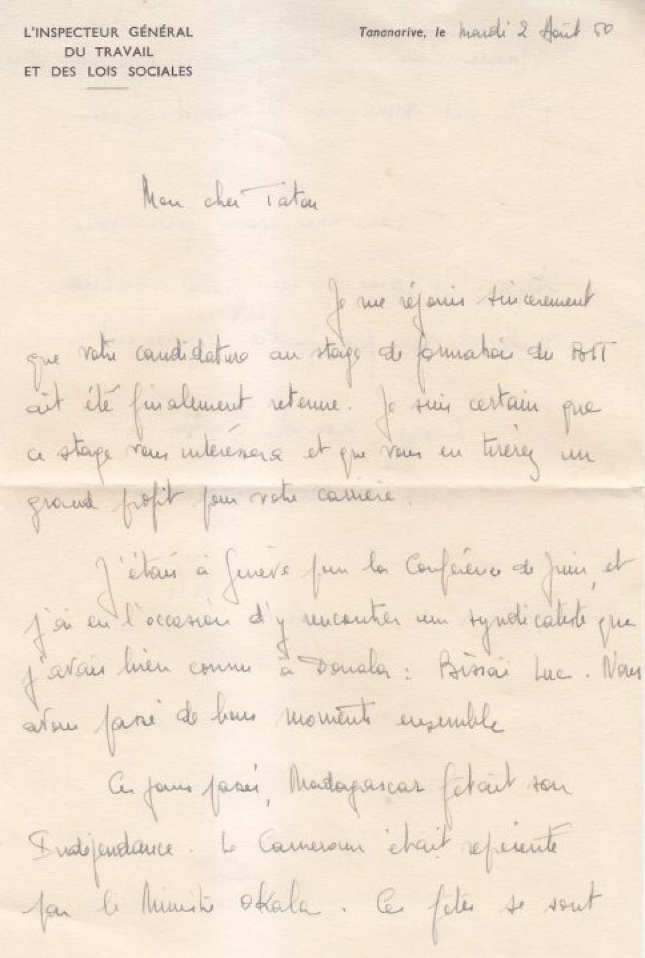

Il me plaît d’évoquer avec toi une des plus éclatantes réussites de ton parcours professionnel que tu construisis à force de détermination et de travail. Après une formation locale – à l’École supérieure de Yaoundé, puis à l’École normale de Yaoundé d’où tu sortis en 1949 – tu intégras l’administration du travail en tant qu’Adjoint d’administration. Puis, en continuant d’assumer tes fonctions, tu entrepris d’améliorer ta formation. Par deux fois, tu fus choisi pour suivre une formation en France. D’abord un stage de six mois au ministère français du Travail. De retour au pays, tu persévères et obtiens, en 1962, une bourse d’études du Bureau international du Travail pour une formation de trois ans à l’Institut des Hautes Études d’Outre-mer (IHEOM), Section sociale. J’ai trouvé trace, dans tes documents, des démarches que tu avais entreprises. La plus ancienne date de 1958 alors que tu occupais le poste de Contrôleur du Travail à Édéa. Je suis restée admirative devant ta persévérance. Sûr de ton bon droit, tu n’as pas attendu, les bras croisés, une proposition de ton administration, mais tu t’es lancé de ton propre chef avec le soutien de tes supérieurs.

Dans les années 1950, il t’en fallait du courage et des sacrifices ! J’ai pu en effet lire des correspondances où des personnes a priori bien informées de ta situation (tu les avais manifestement consultées) te déconseillaient en toute bonne foi d’entamer toutes ces démarches, alléguant que tu n’avais aucune chance de les voir aboutir. Au demeurant, tes correspondants évoquaient des raisons objectives : le ministère du Travail devait organiser incessamment un stage professionnel destiné à former, au Cameroun, des administrateurs du Travail. Nul besoin donc de se fatiguer, puisque l’État est tenu d’assurer au fonctionnaire en activité une formation permanente en vue d’accroître ses performances et son rendement. Il suffisait d’attendre tranquillement que cela se fasse… De plus, il était prévu des dispositions transitoires visant à intégrer dans ce cadre, sans concours ni examen spéciaux, les fonctionnaires déjà en service, ce qui était ton cas. Mais tu ne pouvais t’accommoder d’un tel attentisme. Si la formation ne venait pas à toi, tu devais faire les premiers pas. Plus nombreux, tout de même, auront été ceux et celles qui t’encouragèrent, puis te félicitèrent lorsque ta candidature fut retenue. Nombreux également, ceux et celles qui se sont réjouis avec toi lorsque, nanti de ton diplôme dès juillet 1965, tu te préparas à réinvestir dans ton pays toute la moisson récoltée auprès des instances des plus qualifiées. C’est de ce second séjour que nous, tes enfants, nous souvenons vraiment.

Enfants, nous t’avons vu partir tous les matins ton cartable au bout du bras. C’est en rédigeant cette missive que j’ai mis un visage, si je puis dire, sur cela même qui te happait et te confisquait à notre amour de longues heures durant. J’ai ainsi eu connaissance de faits intéressants. L’IHEOM, établissement public destiné à la formation des cadres supérieurs de la Fonction publique, avait été fondé par une ordonnance de la France du 5 janvier 1959, pour les besoins des États d’Afrique noire et de Madagascar (comme on disait alors) membres de la Communauté française. Il s’agissait, en réalité, de la section africaine de l’École nationale d’Administration. L’Institut formait des magistrats, des inspecteurs du travail et des administrateurs civils. Sa création intervenait dans le contexte de la loi-cadre proposée par Gaston Deferre et adoptée le 23 juin 1956 par l’Assemblée nationale : le texte posait entre autres principes, celui de l’africanisation des cadres de la fonction publique des États concernés. Une confidence : c’est ici que la loi-cadre Gaston Deferre de nos manuels d’histoire commença à prendre pour moi une certaine consistance.

La mise en œuvre de mesures spécifiques — spécialement de formation — devait « permettre aux Africains d’accéder à tous les échelons de la hiérarchie administrative » afin de prendre en mains la destinée de leurs pays respectifs. L’IHEOM succédait en fait, dans les mêmes locaux, à l’ancienne École Nationale de la France d’Outre-mer. Plus tard, alors que vous acheviez votre formation, à la faveur d’un décret du 2 décembre 1966, votre Institut cédait à son tour la place à l’Institut international d’administration publique (IIAP). Tu ne connus pas la dernière phase, celle de l’intégration de l’IIAP à l’ENA au tout début des années 2000.

Je constate, en compulsant tes documents, l’étonnante modernité du système de formation de l’IHEOM. Les enseignements vous étaient dispensés par des professeurs des facultés parisiennes, d’une part, et des cadres de la Fonction publique, d’autre part. Cela permettait un curriculum complet, original, étonnamment moderne qui m’a réellement impressionnée : la dimension purement théorique était complétée par des enseignements professionnels et des stages, visites et conférences faisant partie intégrante de la formation et comptant, pour une part non négligeable, dans l’évaluation finale des étudiants.

Par ailleurs, l’Institut mettait un point d’honneur à entretenir en son sein un climat social agréable. Pour cela, il favorisait les occasions de rencontre entre l’administration, les enseignant-e-s, les élèves et leurs familles respectives. J’ai toujours gardé le souvenir lointain d’une fête à laquelle notre mère et toi vous nous avez emmenés et pendant laquelle des cadeaux superbement enveloppés étaient offerts aux enfants que nous étions par des femmes d’une grâce et d’un raffinement suprêmes. Probablement des responsables de l’Institut ou des épouses de responsables… Ma mémoire a conservé intacte la trace de ces cérémonies fortement empreintes de solennité : nous traversions des parcs immenses plantés de grands arbres, puis des pièces magnifiquement décorées, très hautes de plafond, aux parquets brillants tels des miroirs, et au milieu desquelles nous nous sentions à la fois complètement minuscules et néanmoins l’objet de toutes les attentions. C’est aujourd’hui, en compulsant certains de tes documents, et grâce à l’admirable témoignage de notre mère, que je réalise qu’il s’agissait du Noël des enfants qu’organisait ton Institut. J’ai également découvert sur la toile plusieurs documents : l’un d’eux qui m’a particulièrement séduite retrace l’historique du bâtiment de la rue de l’Observatoire et me fait regretter de ne l’avoir jamais visité… Je ne manquerai de le faire à l’occasion, si jamais ces bâtiments sont ouverts au public! L’on y voit un patio aux allures magrébines, des mosaïques anciennes, des frises de la manufacture nationale de Sèvres – laquelle figurait, si je ne m’abuse, au programme des visites de l’Institut – et surtout la superbe bibliothèque de l’actuelle ENA, avec ses plafonds d’une hauteur vertigineuse…

Le titre du « grand plafond », peint en 1913 par un certain Claude-Charles Bourgonnier, témoigne bien d’une certaine époque autant par son style emphatique que par la philosophie qui le sous-tend : « La France, entourée de ses colonies et tenant d’une main le flambeau de la vertu, fait flotter le drapeau tricolore sur le monde ». Sans commentaire. Ou plutôt si! Césaire aurait bien commenté quelques temps plus tard, dans son Discours sur le colonialisme, à propos du lien entre colonisation et civilisation : « la malédiction la plus commune en cette matière est d’être la dupe de bonne foi d’une hypocrisie de bonne foi, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu’on leur apporte ».

En tout état de cause, les salles de fête qui nous enchantaient tant jadis, mes sœurs et moi, lors des féériques noëls de l’IEHOM étaient-elles si différentes de cette bibliothèque?

Je me souviens bien de certains de tes condisciples, de ton vieil ami Balotoken Dika Abel, de Guessogo Thomas également. Après ce parcours, vous rentriez alors au pays nanti du diplôme de l’Institut des Hautes Études d’Outre-mer et d’un nouveau capital de connaissances et de savoir-être qui allaient vous permettre de contribuer valablement à l’édification de notre jeune administration.

J’ai retrouvé certains de tes polycopiés et des notes de cours manuscrites; j’y ai reconnu quelques signatures fameuses Vous aviez comme enseignant un certain Quenum (sans autre spécification) pour les cours de civilisations et cultures africaines. Ce nom m’a laissée pensive. S’agissait-il du philosophe Olympe Bêly-Quenum? Probablement. Les recherches que j’ai effectuées m’ont révélé un parcours on ne peut plus fascinant et les relations qu’avait entretenues jeune Bêly-Quenum avec l’IHEOM. Il y effectua des stages à plusieurs reprises. Étant passé par des classes d’hypokhâgne et de khâgne (ces classes préparatoires littéraires dont a tant rêvé l’Oncle Louis Djeugo pour certaine de ses nièces), il était diplômé de Lettres classiques et de sociologie des universités de Caen et de la Sorbonne. Il fut simultanément enseignant, critique littéraire, chroniqueur culturel pour des périodiques, fondateur de revue, écrivain, socio-anthropologue. Il fut lauréat du Grand Prix littéraire d’Afrique noire 1966 avec Le Chant du Lac publié chez Présence Africaine. Faisait également partie de votre équipe d’encadrement, Jacques Gandouin, sous-préfet de Rambouillet dans ces années-là, et Maître de conférences à l’École Nationale d’Administration (1962-65). Il enseignait la correspondance administrative à l’Institut des Hautes Etudes d’Outre-mer. Docteur d’État en droit, il acheva son parcours nanti des titres prestigieux de Préfet honoraire et Professeur honoraire de l’université Paris-IV Sorbonne. Citons également le Dr Aujoulat, directeur du Centre national d’éducation sanitaire et de la coopération technique au ministère de la Santé. On se rappelle qu’il fut à l’origine de l’implantation au Cameroun de l’actuelle Fondation Ad Lucem, dédiée à l’amélioration des structures opérationnelles de santé.

Laisse-moi revenir à la philosophie qui sous-tendait la formation à l’IHEOM. Deux volets explicitement complémentaires : les études d’un côté et les stages de l’autre. Cette structuration binaire du curriculum s’est de nos jours généralisée, dans les grandes écoles tout au moins, pendant que les établissements facultaires s’efforcent eux aussi d’entrer dans la mouvance salutaire de la professionnalisation. Il s’agit là, sans nul doute, d’un des chantiers prioritaires de l’université camerounaise.

En plus du volet académique et professionnel, l’IHEOM offrait ainsi à ses étudiant-e-s des activités extérieures : colloques, visites, voyages, théâtre, ciné-club, activités sportives. La « Note à l’attention des stagiaires » publiée par la direction de l’Institut paraît, à ce titre, parfaitement édifiante. Elle précise bien que toutes ces activités sont sanctionnées par des notes devant intervenir dans l’évaluation finale. Le programme des représentations théâtrales du mois d’octobre 1963, que j’ai consulté, ne m’aurait, ma foi, pas déplu : Comédie française et théâtre de l’Odéon avec Tartuffe et Les Femmes Savantes de Molière, ainsi que Le Soulier de satin de Paul Claudel. Cela dit, il ne m’aurait pas déplu non plus d’y voir jouer la Tragédie du Roi Christophe, publiée cette même année. La pièce fut représentée à l’Odéon deux ans plus tard. Je me souviens que Le Soulier de satin figurait à notre programme de licence à l’université Paris Sorbonne; c’est le professeur Larthomas, je crois, qui dispensait le cours magistral. Il nous fascinait par le plaisir manifeste avec lequel il nous entraînait au cœur des vocables les plus anodins afin de nous en faire découvrir les résonances les plus secrètes.

Et les visites, donc, que l’Institut vous proposait! La Bibliothèque nationale, ses superbes livres brochés, l’atmosphère feutrée de ses vénérables allées, le Palais de la Découverte, haut lieu de communication scientifique, la Manufacture de porcelaine de Sèvres, le Centre d’Études nucléaires de Saclay, la Chocolaterie Suchard, la Centrale électrique et thermique de l’EDF (Électricité de France)… Je présume que certain-e-s d’entre vous ne se pliaient que de mauvaise grâce à ces exigences, en traînant les pieds, pendant que d’autres saisissaient volontiers l’opportunité ainsi offerte d’enrichir leurs connaissances, d’étendre leur culture générale et de développer leur intelligence relationnelle. Avec, à la clef, l’opportunité non négligeable d’améliorer leurs performances académiques.

Concernant le volet Études, les documents ayant trait à l’écrit dans l’administration ont particulièrement attiré mon attention. En effet, il est indéniable que l’écrit constitue le support privilégié de l’action administrative. Ne dit-on pas, selon une formule attribuée au poète latin Horace que « les paroles s’envolent alors que les écrits restent »? L’administration est écrite. C’est la raison pour laquelle la rédaction administrative revêt une telle importance, et que les responsables, quel que soit le niveau auquel ils ou elles sont appelés à exercer, doivent maîtriser — et actualiser périodiquement – les techniques de production des écrits professionnels les plus courants et les plus utiles dans leur environnement spécifique : documents d’information (communiqués et comptes rendus), documents de liaison à l’instar des lettres, notes, bordereaux de transmission ou encore documents injonctifs tels que les circulaires. J’ai compris avec le temps et l’expérience que le document administratif, comme le texte didactique ou politique, doit se conformer à des conventions spécifiques en ce qui concerne la structure, le style et le contenu. Et que la maîtrise de ces conventions fonde en partie l’efficacité de l’administration des structures tant publiques que privées.

Il faut noter par ailleurs qu’à l’heure du numérique, des possibilités inédites se font jour concernant la production, la signature, l’archivage, la conservation et la consultation de documents de travail importants. L’avènement de ce nouvel environnement soulève des problèmes nouveaux, éthiques surtout (comment gérer les risques accrus de falsification ?), et suppose des exigences nouvelles ainsi que la mise en place d’instruments juridiques appropriés. Mais tout ceci, on ne pouvait que le subodorer, dans les années 1970.

Sais-tu que dans tes correspondances manuscrites, tout me fascinait? Ton écriture, finement charpentée. Ta signature, architecturale. La rigueur, la concision, la fluidité de la langue. Est-ce une simple coïncidence si la première formation d’une certaine envergure offerte par mon modeste Cabinet de formation et conseil fut un séminaire de rédaction administrative? Le support de formation qui fut produit s’appuya largement sur un document que me confia le ministre Claude Mbafou que tu as dû connaître alors qu’il était étudiant. Oui, je promets de te parler plus en détail de cette expérience un jour prochain. Mais déjà, je dois te dire que je suis très sensible aux difficultés que rencontrent certaines personnes engagées dans la vie active, mais dont les chances d’épanouissement réel se trouvent hypothéquées par un déficit de compétence technique dans un domaine donné (comptabilité, bureautique, etc.). Il s’agit d’hommes, mais surtout de femmes : pour des raisons sociologiques évidentes, elles n’ont pas toujours eu l’opportunité de réaliser pleinement leur potentiel durant leur jeune âge, même lorsqu’elles en avaient les aptitudes intellectuelles et en manifestaient le désir.

Notre modeste structure, audacieusement nommée Cabinet LOGOS, a pour ambition d’offrir une réponse de proximité, souple et pertinente, à une demande croissante de formation continue d’adultes en quête de promotion professionnelle et d’épanouissement personnel. Certaines personnes peuvent dans le même temps aspirer à des formations qualifiantes ou même diplômantes dans le domaine professionnel, mais s’intéresser aussi à des savoir-faire humainement enrichissants, sans aucun lien avec le métier qu’ils exercent. Les Canadiens désignent tout cela par une formule séduisante : « la formation tout au long de la vie »… Le meilleur, nous croisons les doigts, reste à venir.

Nous sommes en droit de nous en réjouir, les questions d’éducation et de formation se trouvent à l’épicentre du développement personnel et du mieux-être social, comme ont fini par le reconnaître les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale. Aussi s’intéressent-elles, depuis le début des années 1990, non plus seulement à la dimension strictement économique de ce que l’on nomme le développement, mais également aux facteurs humains et sociaux qui le déterminent. La notion de PIB est désormais remise en question. J’ai découvert avec une réelle exaltation que les paramètres tels que l’éducation et la santé comptent désormais dans les évaluations officielles et constituent les bases de ce que l’on appelle désormais l’Indice de Développement humain (IDH). Dans notre pays, la volonté de renforcer et de valoriser les ressources humaines comme moteur de la croissance dans le paradigme en cours s’exprime dans différents documents officiels. Je peux te citer un texte paru en 2009, le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE)[1], qui se définit comme « l’expression empirique d’un cadre intégré de développement humain durable ». Développement humain, développement durable, local, social… Ce foisonnement, ces tâtonnements terminologiques témoignent d’un processus de remise en question profonde du concept de développement. Certains courants philosophiques actuels interrogent en effet la pertinence d’un paradigme centré sur un être au monde qui ne serait appréhendé qu’à l’aune de l’Occident et selon lequel l’Afrique, irrémédiablement « en retard », chercherait désespérément à réagir à une accablante injonction de « rattrapage » du modèle occidental.

La route aura été longue. Pendant longtemps, l’on avait cru à la primauté absolue de l’économique. Puis l’on s’est demandé s’il fallait accorder la primauté à l’économique ou au social. Un cours que j’ai retrouvé dans tes archives tranche ainsi : « il n’y a de primauté que celle de l’homme, l’économique et le social devant marcher ensemble pour procurer à l’homme la satisfaction de ses besoins ». Comment ne pas adhérer? En lisant tes notes de cours, je réalise que tes condisciples et toi avez eu le privilège de suivre des enseignements dispensés par des formateurs de grand talent. Visionnaires, dirais-je même. L’extrait que j’ai reproduit ci-dessus vient du cours sur l’action sociale face au développement. Ce cours avait finalement abouti à un polycopié de plus de 200 pages que tu annotas abondamment et qui, me semble-t-il, a traversé les âges avec toute sa fraîcheur. Un des passages du polycopié a extraordinairement marqué mon esprit, car l’auteur y évoque l’un des axes centraux de mes propres recherches, la communication pour la santé, en déclarant :

Dans l’ordre des hiérarchies, l’éducation sanitaire doit être immédiatement placée après la lutte contre les maladies transmissibles ainsi que l’hygiène de la maternité et de l’enfance, du fait qu’elle est à la fois le complément de ces actions et la condition de leur efficacité (1970 : 53).

Un peu plus loin dans ce passage dense, l’auteur parlera de la nécessité de faire la différence entre les « dangers réels » tels qu’un-e médecin peut les percevoir, et le ressenti de la population elle-même. Car il peut exister sur le terrain, entre les deux ordres de faits, des décalages que le ou la praticien-ne doit apprécier à leur juste valeur : cela renvoie à un décalage assez bien documenté aujourd’hui entre, d’une part, les nosographies et interprétations populaires des maladies et, d’autre part, celles de la médecine conventionnelle. J’ai eu l’occasion moi-même de faire un certain nombre de constats dans certaines régions où je menais une enquête visant l’éducation sanitaire : dans les régions où sévit l’onchocercose de façon endémique, l’interprétation populaire n’établit aucun lien entre la cécité, les affections dermatologiques et kystiques consécutives à la maladie. Par ailleurs, les populations n’établissent pas le lien entre l’onchocercose et toutes ces affections. Nos enquêtes l’ont révélé, les populations visitées ne font aucun rapprochement, par exemple, entre l’apparition de nodules sous la peau et la présence dans leur environnement de la simulie, insecte vecteur de la maladie. Malheureusement, les institutions qui sont supposées informer les populations ne développent pas toujours un discours en cohérence avec le vécu desdites populations. Les communicateurs et communicatrices qui utilisent les langues officielles perdent trop souvent de vue que la majeure partie de la population cible ne peut comprendre son discours… Ils et elles font quelquefois le choix d’une langue locale, mais sans toujours s’assurer que la variété privilégiées est effectivement celle de l’environnement précis qu’ils ou elles entendent sensibiliser ou former. Je crois que j’ai déjà évoqué avec toi le hiatus hautement préjudiciable entre les discours officiels et leur recevabilité réelle par les bénéficiaires visés.

C’était là le thème principal d’un projet que nous avons co-piloté, Henry Tourneux, mon ami de plus de trente ans, et moi. Nous y avions associé des étudiant-e-s de maîtrise, aujourd’hui docteurs pour la plupart. Il me plait de te citer (par ordre orthographique!) Apolline, Assana, Hayatou, Michel et Mohamadou. Ni les deux Gilbert, Babena et Daouaga, ni Zra, l’homme des Kapsiki, ni même Blangar ne faisait encore partie de l’équipe. Un petit matin ensommeillé, alors que j’avais si peu dormi, préparant ma communication pour le séminaire de mi-parcours de Garoua, il m’apparut de manière éclatante que cette linguistique que pratiquait Henry avec ses équipes, et dont il constituait l’une des figures les plus brillantes, n’avait pas encore été identifiée comme un courant à part entière et ne portait donc pas encore de désignation spécifique et pertinente. Comprends-moi bien. Je m’attachais tout simplement à la théoriser en tant que courant nouveau. Une telle linguistique n’était certes pas nouvelle.

Il n’est que de lire les travaux d’éminents chercheurs tels que Henri Marcel Bot Ba Njock et Maurice Tadadjeu, de regrettée mémoire, mais aussi de S. B. Chumbow, Jean-Marie Essono, Gabriel Mba, Marcel Diki-Kidiri, Thomas Bearth, Etienne Sadembouo, Yèro Sylla, et de tant d’autres qui ont généreusement déployé et offert leur expertise militante.

Il n’est que de consulter la riche et stimulante production – ouvrages, articles scientifiques et de vulgarisation, interviews, mais films aussi – du professeur Henry Tourneux. Depuis près de quarante ans, cet érudit a recherché et mis en œuvre avec passion et opiniâtreté des stratégies pertinentes afin que les sciences du langage puissent valablement contribuer au développement durable de l’Afrique.

Cette linguistique, pratiquée par de nombreux chercheurs et chercheuses mais restée longtemps innommée, quoi d’étonnant qu’une de ses collaboratrices l’ait portée, parmi les premiers, sur les fonts baptismaux? Ce courant parvenait à un degré de maturité et de rayonnement qui nécessitait un travail épistémologique de mise au jour des invariants : quels étaient ses principes de base, ses fondements théoriques, ses terrains d’investigation et d’intervention, ses problématiques majeures?

Il m’apparut comme une évidence qu’une telle linguistique ne pouvait s’appeler que « linguistique de développement ». Depuis, les remises en cause pertinentes et récurrentes de la notion de développement m’ont convaincue qu’il est plus exact de parler désormais de « linguistique du développement humain ». Mais c’est cette idée que je présentai ce matin-là à notre séminaire de mi-parcours. Henry m’encouragea dans ce sens et m’offrit immédiatement de la documentation complémentaire. C’est cette même idée qui constitua le titre du volume que je devais présenter quelques années plus tard dans le cadre de mon dossier d’HDR, autre aventure scientifique dans laquelle il m’accompagna encore amicalement et efficacement.

Des questions importantes au cœur de la linguistique du développement humain, celle de l’alphabétisation, féminine singulièrement, tiennent une place particulière. La situation des femmes va t’intéresser. Le travail extrêmement sensible d’une de mes anciennes étudiantes, Fadimatou Adamou, a bien montré que, du point de vue personnel et familial, la difficulté à communiquer dans certains contextes engendre une souffrance réelle que l’on a du mal à se représenter sans un important effort d’empathie. Son travail nous apprend que les femmes de la région de l’Adamaoua (mais l’on peut aisément extrapoler), lorsqu’elles sont interrogées, expriment un besoin d’autodétermination frustré dans les interactions les plus courantes. Une femme n’ayant pas une connaissance suffisante du français ou de l’anglais dépendra d’une tierce personne pour ses consultations médicales, pour ne parler que de ce cas de figure. Dès lors, qui peut garantir l’efficacité, la discrétion ou même la neutralité de cette tierce personne? Ces femmes souffrent également de ne pouvoir s’orienter efficacement dans les méandres de l’administration, de ne pouvoir utiliser aisément les fonctions les plus courantes du téléphone mobile… Sans une éducation de base suffisante, elles ne peuvent que se sentir exclues de cette société de la communication dans laquelle nous évoluons depuis quelques décennies puisqu’elles ne peuvent en partager ni la langue ni la culture. Plus grave encore : au niveau de la cellule familiale, la faible compétence des femmes dans les langues d’éducation a pour conséquence fâcheuse de les exclure de l’encadrement scolaire de leur progéniture. Cela les disqualifie, même à leurs propres yeux, pour leur encadrement tout court… Dès lors, elles se retrouvent boutées hors de leur fonction traditionnelle, et j’oserais même dire régalienne, d’éducatrice de la société. Je ne voudrais cependant pas tomber dans un misérabilisme de mauvais aloi. Nombreuses sont celles des femmes africaines peu ou pas lettrées qui ont su développer une capacité de résilience hors du commun et qui se sont affirmées comme des leaders incontestées dans leur secteur d’activité. Une thèse en cours dans mon laboratoire jettera sûrement de la lumière sur le discours de ces femmes leaders, sur ce que ces discours ont en commun, et qui a peut-être contribué à les propulser sur le devant de la scène.

En tous les cas, tout citoyen, homme ou femme, devrait être pleinement outillé pour apporter sa contribution à la gestion des choses de la cité. Encore faudrait-il non seulement que la langue dans laquelle l’information est véhiculée lui soit compréhensible, mais encore que le canal emprunté lui soit aisément accessible. Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi dont je t’ai parlé tout à l’heure relève l’importance de l’accès des citoyen-ne-s à l’information pour une meilleure implication dans les affaires publiques. Dans ces conditions, soit ces affaires publiques sont traitées presque exclusivement dans les langues officielles – comme c’est le cas aujourd’hui dans notre pays – et cela marginalise de larges pans de la société, soit elles sont traitées concurremment dans les langues camerounaises et les langues officielles. Dans cette dernière perspective, lesdites langues – au moins les langues véhiculaires du triangle national – doivent être développées, équipées en terminologie adéquate, afin de pouvoir exprimer valablement, efficacement, toute la complexité du vécu de leurs locuteurs et locutrices. Un travail remarquable est fait dans ce sens. Et que dire des canaux utilisés? Fort heureusement, on commence à entrevoir ce que peut apporter l’utilisation des médias traditionnels (tels que le conte ou le chant; on perçoit bien le caractère ambigu du label « traditionnel ») dans l’amélioration des stratégies de communication et d’échange.

À ce niveau de ma missive, je pense tendrement à Bernadette qui me faisait récemment la réflexion suivante : « Ce sera une lettre à Papa? Tiens! Pour une fois, tu écriras quelque chose qui n’aura rien à voir avec tes recherches ». Je le croyais moi-même fermement au tout début. Eh bien non, ma chère sœur, manifestement, ce n’est pas encore cette fois. Au fond, lorsque je crois m’éloigner de mon travail de recherche, je ne vais finalement pas bien loin. Je suis une incorrigible fidèle.

Et surtout, comment pourrions-nous te parler, à toi, notre père, sans évoquer ce qui occupe le plus clair de notre temps, sans évoquer ce qui nous passionne (pardonne-moi s’il m’arrive de me répéter quelquefois), sans essayer de te faire partager ce qui fait notre quotidien? Comment parler de nous sans rendre hommage à ce que tu as été, sans évoquer ce levain que ton souvenir sera toujours pour chacun d’entre nous? Comment ne pas garder à l’esprit ce destin que tu avais appelé de tous tes vœux pour moi, ton « agrégée »?

- Issu de la révision du DSRP (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté) paru en avril 2003. ↵