14 Wood in Molenbeek : une recherche participative qui bouscule pratiques et praticien-ne-s

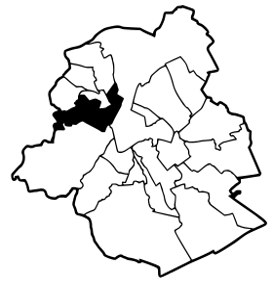

Maëlle Van der Linden, Lisa Auquier, Xavier Guilmin et Julie Hermesse

Les réflexions développées dans ce chapitre s’appuient sur des expérimentations menées dans le cadre du projet Wood in Molenbeek (WIM). Le projet WIM est une recherche participative qui a eu pour ambition d’impliquer les habitant-e-s, les commerçant-e-s et les acteurs et actrices du milieu associatif d’un quartier populaire bruxellois dans un projet de recherche expérimental sur la gestion alternative de déchets de bois. Cette recherche financée par Innoviris dans le cadre de l’appel co-création[1] de janvier 2017 à janvier 2020 a été initiée par une équipe de partenaires pluridisciplinaires partageant de nombreux repères socioculturels : classe moyenne, belges, francophones, universitaires âgé-e-s de 25 à 50 ans et écologistes. Ces personnes étaient : un chargé de projets de développement durable pour une administration communale, des anthropologues, une animatrice-valoriste, un menuisier-animateur, un ingénieur-architecte et des employé-e-s d’une entreprise de consultant-e-s expert-e-s en économie circulaire. Nous, les partenaires, avons tenté d’inclure dans notre démarche des citoyennes et citoyens d’un quartier qui ne nous était pas familier. L’inclusion de tous les acteurs et de toutes les actrices concerné-e-s par une problématique à notre dispositif de recherche était, d’une part, une des conditions d’accès au subside d’Innoviris et, d’autre part, était liée à la certitude des membres de l’équipe que ces personnes apporteraient une plus-value au projet. Avec ce projet, nous voulions faire entendre les voix de personnes qui sont généralement peu mobilisé-e-s et crédibilisé-e-s lorsqu’il s’agit de faire des choix sur la gestion de leur quartier. Avec leur collaboration, nous avions pour objectif de penser et de favoriser l’émergence d’un modèle alternatif de gestion des déchets bois qui puisse remplir à la fois des fonctions environnementales, sociales et économiques.

Avec les partenaires, nous avons fait le pari de travailler la problématique du déchet urbain par le « faire » plus que par le « dire », en ouvrant un atelier de collecte, de tri et de transformation des déchets de bois en plein cœur du quartier. Notre idée était de démarrer dans le concret pour entrer en contact avec le quartier et, dans un second temps, pour intégrer les personnes intéressé-e-s à notre dispositif de recherche en co-création.

Arrivé-e-s en fin de parcours, nous partageons des réserves sur le chemin parcouru dans le cadre du projet. En dépit de l’engouement que le projet a suscité, les trois années de travail n’ont pas été suffisantes pour impliquer les acteurs et actrices du quartier (habitant-e-s, commerçant-e-s, exploitant-e-s, associations, etc.) à un projet de recherche participatif. Tout au long du projet, les objectifs des partenaires et ceux des participant-e-s sont restés en décalage. Pourtant, l’intention initiale y était. Nous voulions à tout prix collaborer et co-construire une recherche pour et avec la participation de ces citoyen-ne-s. Mais à côté de ces réserves, nous sommes également conscient-e-s d’avoir expérimenté, dans certains espaces, des méthodes justes et adaptées au public du quartier et à la problématique qui nous rassemblait.

L’appel co-création, financé par Innoviris, s’inscrit dans un courant de recherche participatif : la recherche en co-création ou co-recherche (Vankeerberghen et Hermesse 2020; Chevalier et Buckles 2013; Grundy 1985; Godrie et al. 2020; Anadon 2007; Bradbury 2015; Blangy 2017). Les projets de recherche en co-création sont des espaces d’expérimentation qui visent à produire collectivement de la connaissance avec l’ensemble des acteurs et actrices (chercheuses et chercheurs, citoyen-ne-s, associations, administrations, etc.) qui possèdent un savoir ou une expérience sur une problématique spécifique. Ce savoir peut être un savoir théorique, pratique, expérientiel, etc. Concrètement, ces co-chercheurs et co-chercheuses se rassemblent car ils et elles ont un besoin de produire du savoir et veulent mener ensemble un processus de production de connaissance. Dans ce type de recherche, les partenaires sont amené-e-s à participer avec équité à toutes les phases du processus de recherche et y apportent leurs expertises propres. Le postulat sous-jacent réside dans l’idée selon laquelle, pour produire une innovation sociale ou technique complexe, il faut travailler avec l’ensemble des acteurs et actrices concerné-e-s par la question. Cela dit, co-créer dans le cadre d’une recherche ne veut pas dire collaborer avec tout le monde, tout le temps. Cela signifie, par contre, que les parties prenantes du projet ont défini ensemble la problématique, les questions de recherche, les hypothèses, les dispositifs de recherche, les analyses et la valorisation des données ainsi que les rôles que chaque personne jouera dans ce projet.

Dans ce chapitre, nous soulignons les succès et les limites de notre entrée par le « faire » ensemble. Dans un premier temps, nous plantons le décor en proposant une description du quartier, de ses habitant-e-s et des tensions qui l’habitent. Dans un second temps, nous partagerons l’histoire du projet, telle que nous l’avons vécue : de l’émergence du projet aux méthodes utilisées pour offrir une place à chacun-e, en passant par les inconforts et les remises en question des membres de l’équipe de recherche. À travers ce récit, nous proposerons une analyse des interactions qui ont eu lieu entre les partenaires et les acteurs et actrices du quartier pour pouvoir, tout au long du récit, identifier les apports et les limites de notre proposition. Ce faisant, nous espérons contribuer aux discussions sur les dispositifs de recherche participative qui visent, entre autres, à réduire les inégalités épistémiques (Godrie et al. 2020; Groupes de Recherche Quart Monde Université et Quart Monde 2008; Damhuis et Serré 2020).

Une recherche dans un quartier populaire bruxellois

Le projet WIM est né d’une volonté conjointe de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et du bureau d’étude en durabilité EcoRes d’expérimenter et de soutenir le développement de nouvelles pratiques et de nouveaux systèmes de gestion et d’utilisation des déchets sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Partant de projets pilotes préexistants au projet WIM et des apprentissages tirés d’expériences antérieures, la Commune de Molenbeek et EcoRes ont rassemblé différents partenaires (UCLouvain LAAP, ULB-BATir, Energies & Ressources ASBL). Ensemble, ces partenaires ont répondu à l’appel à projets régional co-création orienté sur la recherche en co-création et la résilience de la ville. Lors du montage du projet, une hypothèse centrale rassemblait l’équipe de partenaires : pour innover en matière de gestion des déchets et encourager des pratiques préservantes et locales de traitement des déchets favorables au réemploi, il est nécessaire d’impliquer les acteurs et actrices d’un territoire (citoyen-ne-s, associations, commerçant-e-s, membres de la commune, etc.). Pour travailler cette hypothèse, les partenaires ont décidé de mener leurs expérimentations dans un entrepôt situé au cœur du quartier Heyvaert, sur le territoire de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, et d’y développer un atelier pour le réemploi local du déchet de bois.

Le quartier Heyvaert, ses voitures et ses habitant-e-s

Aux côtés de communes telles qu’Anderlecht et Saint-Josse-ten-Noode, la commune de Molenbeek-Saint-Jean est un des territoires les plus précarisés de la Région de Bruxelles-Capitale (IBSA 2016). Les indicateurs socio-économiques de la commune sont globalement les plus bas de la Région. De plus, la commune souffre de son image de plaque tournante belge du terrorisme islamiste, plusieurs arrestations violentes liées aux attentats de Paris du 13 novembre 2015 ayant eu lieu à Molenbeek-Saint-Jean. Ces événements ont attiré le regard du monde entier sur la commune et ses habitant-e-s qui peinent aujourd’hui à se défaire de cette image.

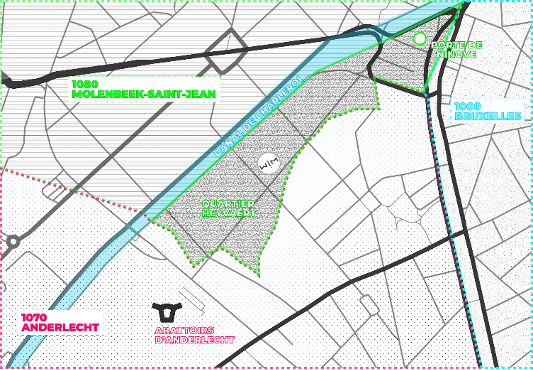

Le quartier Heyvaert[2] doit son nom à la rue Heyvaert qui constitue en quelque sorte l’axe central de ce quartier, le parcourant du nord au sud. Nous le situons sur une zone d’environ 18 hectares, entre la Porte de Ninove au nord, le Canal de Charleroi à l’ouest et les Abattoirs d’Anderlecht au sud. Marqué par son histoire industrielle, le territoire présente bien plus d’espaces minéraux que végétaux.

Le quartier Heyvaert est connu du grand public comme « le quartier des voitures ». Au quotidien, les rues animées du quartier sont envahies par un commerce de voiture d’occasion (CVO) qui s’y est implanté progressivement depuis 25 ans et y prospère toujours (Rosenfeld 2017). Cette forme d’occupation du territoire entre régulièrement en conflit avec les fonctions résidentielles du quartier. En pratique, toutes les personnes qui y résident ne sont pas opposées au CVO. Par contre, elles sont fort dérangées par les nuisances sonores, olfactives et environnementales causées par ce commerce. En outre, la présence du CVO est vécue par certain-e-s comme le signe d’un désintéressement politique pour cette zone. En parlant de leur quartier, nombre de résident-e-s font référence à un espace oublié des pouvoirs politiques locaux et régionaux. Ces personnes se disent également déçues des choix posés sur leur quartier par les décideurs et décideuses et pour lesquels elles se sont senties insuffisamment ou inadéquatement consultées.

Rien qu’en se promenant dans le quartier Heyvaert, le constat d’une diversité très forte s’impose. Les statistiques disponibles estiment que 40,34%[3] de la population est étrangère (IBSA 2016). Le profil sociodémographique des résident-e-s du quartier présente également les caractéristiques marquantes d’une zone fragilisée. Ces deux phénomènes conjoints sont le résultat des mouvements migratoires importants, de la présence du CVO et du faible coût du marché locatif (Chabrol et Rozenholc 2015). Les migrant-e-s y trouvent également des repères socioculturels précieux : présence de commerces internationaux bon marché (restaurants, coiffeurs, cafés, marché des abattoirs), de lieux de culte et d’associations représentantes des multiples vagues migratoires qui ont touché le quartier. Depuis quelques années, le quartier Heyvaert accueille aussi un public plus aisé, issu de la classe moyenne. Ce public est surtout attiré par les récentes transformations urbaines en cours et à venir, par l’accès facile au centre-ville et par les prix attractifs de l’immobilier.

À côté de ces nouveaux propriétaires, nous retrouvons également une grande majorité de locataires. Ces locataires ont tendance à s’installer dans une perspective de court terme, entraînant un renouvellement très fréquent de la population locale. Lorsque ces personnes quittent leurs logements, elles sont nombreuses à se débarrasser de leurs biens superflus dans les rues du quartier, encombrant les trottoirs de déchets en tout genre. Les rues sont aussi régulièrement remplies de dépôts de déchets sauvages abandonnés délibérément par des personnes extérieures au territoire, par des membres du quartier y habitant depuis longtemps ou encore par des commerçant-e-s.

Plusieurs associations et habitant-e-s militent sur ce territoire pour tenter d’améliorer le quotidien des résident-e-s. Toutefois, les forces sont peu nombreuses et ces dynamiques tendent à s’essouffler avec le temps. En outre, les départs fréquents des résident-e-s impliquent un travail de mobilisation et de rencontre permanent des personnes nouvellement arrivées, ce qui rend le travail d’autant plus complexe.

C’est au sein de ce quartier tiraillé par des logiques de paupérisation et de gentrification (Chabrol et Rozenholc 2015) que l’équipe de partenaires a décidé d’expérimenter une autre manière de traiter les déchets bois locaux. L’emplacement du local est apparu pertinent pour traiter la question des déchets pour plusieurs raisons. Premièrement, la Commune de Molenbeek, partenaire du projet, possédait un bâtiment qu’elle pouvait mettre à disposition gratuitement au service du projet. Deuxièmement, cette zone géographique rassemble de nombreuses activités génératrices de gisements de déchets de bois disponibles directement dans les rues du quartier, dans les commerces et sur les nombreux chantiers en cours. Nous aurions dès lors accès à un gisement important de bois pour expérimenter. Troisièmement, les actrices locales et les acteurs locaux rencontré-e-s durant la phase de montage du projet semblaient intéressé-e-s par la proposition des partenaires. En pratique, la proposition de recherche et le choix de la thématique sont venus de l’extérieur du quartier. Cela dit, ce n’était pas sans prendre le temps de consulter le comité d’habitant-e-s et les acteurs et actrices du monde associatif et institutionnel local. Pour la plupart, elles et ils semblaient intéressé-e-s par cette proposition. Ils et elles y voyaient principalement une activité complémentaire qui pourrait contribuer positivement au bien-être des résident-e-s de ce quartier précarisé. Ils et elles sont toutefois resté-e-s partagé-e-s entre un intérêt pour ce nouveau lieu de vie qui allait s’ouvrir et le sentiment que cette nouvelle activité ne serait qu’éphémère pour les habitant-e-s.

Expérimenter au départ d’une proposition concrète

Le lancement concret de l’atelier prit plus d’un an. Au cours de cette période, l’équipe de terrain (menuisier, coordinateur et animateur) mettait en place les infrastructures techniques et organisait des ateliers tests avec les bénéficiaires d’autres associations locales. De leur côté, les chercheurs et chercheuses posaient un diagnostic sur le quartier (enquête ethnographique, recensement sur le terrain ou encore analyses statistiques des flux de déchets locaux). Par ailleurs, cette première année a fortement été impactée par le départ de plusieurs membres de l’équipe[4] qui, en partant, ont emporté une partie de la mémoire du projet. Après un temps d’acclimatation de la nouvelle équipe de partenaires et de longues journées d’aménagement de l’atelier, rassemblant équipe de recherche et équipe de terrain sur un même site, le lieu pouvait être inauguré.

Le temps de la rencontre

L’ouverture officielle de l’atelier fut un moment charnière pour l’ensemble du projet. L’inauguration elle-même a attiré un nombre important de résident-e-s, de commerçant-e-s et d’associations. En une après-midi, plus d’une centaine de personnes avaient franchi les portes de l’atelier. Pour l’équipe de partenaires, cette journée fut une immense réussite. Dès le départ, un grand nombre de citoyen-ne-s nous ont partagé leurs rêves et leurs questionnements envers la structure : « J’ai besoin d’une armoire à chaussure, vous pouvez me la faire? », « Moi, je n’ai jamais travaillé le bois, il y a vraiment quelqu’un qui peut m’aider? », « Si je n’ai pas de papier, je peux venir quand même? », « Je suis menuisier, mais je n’ai jamais exercé en Belgique, est-ce que je peux utiliser vos machines? », « Je serai payé si je viens? », « C’est vraiment gratuit? », « Combien de temps ça va me prendre? », « Vous êtes ouverts tous les jours? », etc.

Ce jour-là, nous n’avons pas insisté sur le volet « recherche » du projet. C’était un choix délibéré. Nous étions clairement inquiet-e-s de voir tous nos efforts s’envoler en prononçant les mots : « recherche », « co-création », « résilience », « modèle alternatif de gestion des déchets »… Si ces mots nous faisaient peur, nous émettons l’hypothèse aujourd’hui que c’est en partie lié au fait que les partenaires ne partageaient pas une vision suffisamment commune de ces concepts. À partir de l’ouverture de l’atelier, nous avons pu commencer à expérimenter notre entrée par l’action. Pour y arriver, nous étions armé-e-s de nos motivations, mais d’assez peu d’expérience en co-recherche. La recherche participative était un concept relativement nouveau pour la majorité des partenaires.

Des citoyen-ne-s qui redonnent vie à leurs déchets

À l’atelier, tout le monde était le bienvenu. Trois jours par semaine, nous nous donnions pour rôle d’animer les lieux et d’accompagner les citoyen-ne-s dans un parcours d’appropriation, de réutilisation et de transformation de la matière. Nous prenions le temps de collecter le déchet bois, de le trier et de le réutiliser avec les citoyen-ne-s. En moyenne, l’atelier accueillait une quinzaine de personnes par semaine. Lorsque nous n’étions pas trop pris par la vie de l’atelier, nous prenions le temps de noter ou d’enregistrer des comptes rendus vocaux sur ce qui s’y vivait, ce qu’il s’y disait et ce qui s’y apprenait, pour pouvoir, dans un second temps, en tirer des enseignements. À plusieurs reprises, nous avons intégré des citoyen-ne-s à cette démarche de mémoire, pour recueillir leur vision du projet.

L’espace de transformation de bois fût rapidement investi par les habitant-e-s. Au sein de l’atelier, les déchets de bois récoltés dans les rues d’Heyvaert reprenaient de la valeur dans les mains des participant-e-s. Des planches de bois aggloméré trouvées au pied d’un arbre se transformaient en étagère à chaussures, en caisson de protection ou encore en table de nuit. Une pile de palettes abandonnée au coin d’une rue donnait naissance à une cuisine, une chaise, du bois de chauffage et des copeaux, parfaits pour nettoyer les sols poisseux des garages du quartier. En créant du nouveau avec de l’ancien, nous apprenions à poser un nouveau regard sur ces déchets (Corteel 2015; Messal 2014).

Dans cet espace, les participantes et participants commençaient rarement un projet parce qu’elles/ils voulaient redonner vie à des déchets. Ils/elles le faisaient, car cette valorisation du déchet bois s’inscrivait dans une démarche plus large de rencontre, d’échanges, de bienveillance, d’écoute, d’implication de soi ou encore de solution locale et gratuite face à un besoin matériel (par exemple, réparation d’une armoire, besoin d’espaces de rangement, création d’un meuble sur-mesure pour un espace exigu). Au quotidien, l’entrée par la pratique nous permettait déjà de valoriser une partie des déchets bois qui, sans le projet, auraient fini à la déchetterie.

Progressivement, des habitant-e-s, commerçant-e-s et associations se tournèrent vers l’atelier pour nous donner du bois dont ils n’avaient plus besoin au lieu de s’en défaire dans les rues du quartier ou dans une déchetterie. Au départ, nous acceptions tous ces apports de matériaux. Après quelques mois, nous avons dû devenir plus exigeant-e-s sur leur qualité. Au sein de l’atelier, nous avons rapidement atteint des limites de stockage. Les projets des participant-e-s prenaient plusieurs semaines à être finalisés et le bois s’écoulaient lentement. Nous dûment accepter que l’atelier bois citoyen n’était pas une solution optimale de valorisation de la matière et ne permettrait pas d’offrir une alternative complète au système de gestion de déchet en place. Cela dit, d’autres aspects nous motivaient à continuer dans cette direction.

De la transformation du bois à l’implication de soi

En partant d’une proposition concrète, nous nous sommes rapproché-e-s d’acteurs et d’actrices visibles du quartier, membres d’une élite locale (comité d’habitant-e-s, garagistes influents, mandataire local, associations, institutions), mais également de personnes qui avaient intériorisé depuis longtemps « l’assignation à un statut dévalorisé » (Damhuis et Serré 2020, 202) et qui ne s’exprimaient pas publiquement sur leurs difficultés, leurs besoins et leurs rêves. Dans l’atelier, nous avons travaillé avec des femmes et des hommes de tous âges, de toutes origines, de toutes religions et de tous milieux socio-économiques. Toutes et tous ont participé d’une manière ou d’une autre au processus de valorisation du déchet de bois. Nous considérons ce rapprochement de groupes habituellement socialement distants de ce type d’initiative et l’implication de ces derniers au sein du projet comme un succès de cette entrée par l’action. À travers la rencontre et l’écoute des citoyen-ne-s, nous avons favorisé l’émergence d’un comité des fêtes dans le quartier, lancé des soupers mensuels de rencontres à l’atelier, insufflé la rencontre de voisin-e-s autour d’une réflexion sur la salubrité de leurs espaces communs et provoqué la rencontre de commissionnaires africains avec les habitant-e-s.

Au fil des mois, l’atelier bois devint un espace de socialisation important pour le quartier. Pour certaines personnes, il était devenu un lieu de rencontre inédit, un espace tiers où l’on peut vivre positivement le quartier le temps d’un barbecue, en partageant un thé ou en tapant avec un marteau. Pour d’autres personnes, l’atelier a servi de lieu d’accueil alors qu’elles vivaient une situation de détresse. Plusieurs citoyen-ne-s ont passé la porte de l’atelier dans un état de crise : une crise migratoire, un problème d’addiction, un besoin d’empathie et d’écoute. Pour ces participant-e-s, WIM a assuré un rôle de refuge, leur a offert un lieu où trouver une oreille attentive un lieu pour se tranquilliser face au brouhaha de la rue, prendre ses distances, souffler et prendre une place, sorte de sas de décompression entre les injonctions permanentes des institutions (emploi, chômage, aides sociales, formations…) et la rudesse de la rue ou du quartier.

Après une période d’acclimatation au projet, de nombreux participant-e-s sont revenu-e-s pour aider l’équipe de terrain à participer à la vie de l’atelier. Ces personnes n’ont pas hésité à prendre part aux expériences collectives de collecte, de tri et de nettoyage des déchets de bois. Elles contribuaient également au projet à travers un ensemble de dons et de contre-dons matériels et immatériels (Caillé 2007) : de la nourriture, du bois, du temps, du partage de connaissance, de savoir-faire et de savoir-être. Quelles que soient les raisons initiales de leurs venues, les participant-e-s nourrissaient quotidiennement le lieu, au sens propre comme au sens figuré.

Offrir la parole à chacun-e

En septembre 2018, espérant toujours pouvoir intégrer certain-e-s citoyen-ne-s à nos objectifs de recherche, nous avons proposé aux habitué-e-s de l’atelier de se rassembler chaque mois autour d’un repas pour co-construire ensemble l’avenir de cet espace de valorisation du déchet bois. Une petite communauté de participant-e-s, nommé-e-s les WIMeurs, a ainsi émergé autour de ces échanges. Autour de repas, nous prenions le temps de co-construire une mémoire collective du projet.

Chaque personne en présence semblait pouvoir s’exprimer et donner son point de vue. Ensemble, nous rêvions d’un autre quartier au sein d’un dispositif méthodologique réellement adapté au public présent. Nous parlions d’un futur qui les concernait directement au sein d’un lieu où ils et elles se sentaient en sécurité. Dans cet espace, pendant les comités et les ateliers, nous avions développé un dispositif adapté pour que la participation consciente et volontaire puisse avoir lieu (Charles et Thévenot 2016; Carrel 2013) : les participant-e-s se sentait en sécurité, accueilli-e-s, écouté-e-s, libres de participer ou non aux processus proposés par les partenaires.

Cela dit, nous ne sommes pas parvenu-e-s à maintenir ce seuil de participation et d’inclusion en dehors des murs du quartier. Nous avons, par exemple, eu beaucoup de mal à faire venir des participant-e-s à l’événement de clôture du projet, à un kilomètre de l’atelier. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons organisé un événement plus informel et convivial en octobre pour les WIMeurs à l’atelier et un événement plus officiel et institutionnel en janvier pour des acteurs et actrices qui n’avaient pas contribué à l’expérimentation (administrations, politicien-ne-s, architectes, autres entités opératrices de la gestion des déchets, etc.).

Remise en question des objectifs de recherche

Petit à petit, les relations engagées avec les résident-e-s du quartier ont fait émerger de nouveaux questionnements. En partageant une partie de leur quotidien, nous avons découvert les motivations qui poussent les participant-e-s à venir créer du neuf à partir de déchets de bois. C’est autour de la création d’un meuble que nous avons découvert les parcours migratoires des un-e-s, les conditions de vie précaires des autres, mais aussi les aspirations de chacun-e et le désir partagé de reconnexion avec ses voisin-e-s, son quartier et sa ville. C’est en vivant des scènes du quotidien à leurs côtés, autour du déchet bois, que nous avons pu apporter plus de complexité aux données de terrain. Des données qui n’auraient certainement pas été produites uniquement sur base des discours, une partie des participant-e-s n’étant, par exemple, pas en capacité de s’exprimer en français.

Dans l’atelier, ce n’était pas toujours de la valorisation du bois dont il a été question, mais aussi de relations de voisinage, de relations parfois difficiles entre habitant-e-s et commerçant-e-s de voitures, de partage de bouts de vie et de tensions vécues au sein du quartier. Ces échanges nous ont amené-e-s à remettre le projet en question presque quotidiennement. Si ce n’est pas du bois dont il est question dans la plupart de nos échanges, comment concilier les objectifs du projet de recherche avec les attentes des participant-e-s? Comment choisir une direction claire qui convienne à l’ensemble des parties prenantes?

Faire participer des citoyen-ne-s : pour qui et pour quoi?

Si l’implication au sein de ce collectif fut riche, nous étions encore loin de pouvoir parler de co-chercheurs et de co-chercheuses. Les participant-e-s ont certainement contribué au processus et influencé les grandes lignes du projet. Toutefois, le trajet était encore long avant de transformer cette participation en implication pleine et consciente à une recherche collaborative. La participation à l’action n’a pas eu le temps de se transformer en implication dans un processus de recherche en partie en raison de la rémunération. Les citoyen-ne-s n’étant pas rémunéré-e-s sur le projet, ils et elles ne pouvaient ou ne voulaient pas non plus consacrer autant de temps à ces espaces de réflexion que les partenaires. La rémunération est d’ailleurs régulièrement soulignée comme un facteur limitant la participation complète des co-chercheurs et co-chercheuses non-universitaires (Vankeerberghen et Hermesse 2020).

Pour ajouter de la complexité à ce déséquilibre entre partenaires rémunéré-e-s et participant-e-s bénévoles, nous avions tendance à mobiliser le citoyen-ne-s sur des sujets qu’ils et elles ne maîtrisaient pas : que penses-tu de ce type de bois? Faut-il le faire entrer dans l’atelier? Combien doit-on vendre ce meuble? Comment trierais-tu ces matériaux? Sur ce point, nous avons pris la recherche en co-création comme une obligation d’impliquer des citoyen-ne-s à toutes les étapes de notre projet, alors que nous aurions dû identifier ensemble le savoir et les compétences spécifiques qu’ils et elles pouvaient ou voulaient apporter au projet. Ce faisant, nous avons régulièrement perdu ou troublé des participant-e-s qui bien souvent ne comprenaient plus pourquoi ils et elles avaient été mobilisé-e-s. En pratique, dans ce genre de projet, l’implication des parties prenantes devrait se faire à dimension variable et modulable en fonction des besoins du projet et des compétences de chacun-e. Comme le soulignent Audrey Vankeerbergen et Julie Hermesse, « la démarche ne consiste pas à conduire des activités dans une égalité homogène des rôles, mais bien à combiner la diversité des partenaires dans une égalité de reconnaissance, chacun contribuant au processus avec ses compétences et son expertise » (Vankeerberghen et Hermesse 2020, 42). De notre côté, nous n’avons pas réussi à identifier clairement ce que nous pouvions attendre de chaque partie prenante.

De plus, comme précisé plus tôt dans cet article, à Heyvaert les citoyen-ne-s sont généralement « de passage ». Il y est très difficile de mobiliser des habitant-e-s à moyen ou long terme. En outre, dans l’atelier, l’arrivée de nouvelles personnes était souvent corrélée à la production d’un objet. À quelques exceptions près, lorsque les personnes avaient terminé leurs projets, elles ne revenaient plus à l’atelier. Nous devions régulièrement mobiliser de nouvelles personnes et prendre le temps de leur réexpliquer le projet. De ce fait, la mémoire collective est restée principalement dans les mains des partenaires et de quelques WIMeurs. De manière générale, nous avons jugé préférable d’impliquer les habitant-e-s dans des objectifs de court terme plutôt que dans des expérimentations plus longues, sachant qu’ils et elles ne resteraient pas longtemps.

Se tourner vers l’extérieur pour comprendre nos lacunes

Quelques mois avant la fin du projet, nous avons réuni des acteurs et actrices bruxellois-es de la gestion des déchets bois (chercheurs et chercheuses, architectes, institutions) pour leur faire part de nos apprentissages. Cette journée a éclairé une lacune importante du projet : l’absence de certain-e-s acteurs et actrices incontournables pour prétendre à l’instauration d’un système alternatif de gestion du déchet bois local à l’impact significatif. Nous réalisons aujourd’hui que nous aurions dû, dès le départ, intégrer des opérateurs bruxellois de la collecte et de la valorisation des déchets à notre dispositif de recherche au lieu de poser tant d’attentes sur les habitant-e-s. Si ce constat est arrivé tardivement, il aura eu une influence importante sur les livrables de clôture du projet[5]. L’intention des partenaires était de rédiger des outils pour guider et faciliter la création de différentes solutions de gestion locale de déchets bois par d’autres acteurs et actrices de la Région de Bruxelles-Capitale. Mais la production et la nature de ces livrables est un autre exemple de la non-intégration des citoyen-ne-s dans notre processus de recherche. Les habitant-e-s n’ont pas participé à la sélection des livrables, ni à leur rédaction, ni à leur analyse. Les données traduisaient leurs expériences, mais ces dernières sont restées dans les mains des partenaires et plus encore dans celles des partenaires universitaires. En plus, en rédigeant des livrables à destination d’acteurs et d’actrices extérieur-e-s au projet, nous avons perdu un intérêt clé de la co-recherche. Lorsque des personnes mènent un projet ensemble, réalisent des apprentissages et développent de nouvelles pratiques co-construites, il y a beaucoup de chances que ces résultats soient effectivement intégrés par les acteurs et actrices et puissent avoir un impact direct sur le territoire. Avec nos livrables, nous sommes retourné-e-s vers une logique de transmission du savoir produit vers des personnes extérieures n’ayant pas été impliquées.

Cela dit, parmi ces livrables, deux médiums ont été produits pour les participant-e-s : des fiches de fabrication de meubles et une exposition sur le projet rassemblant de manière synthétique les données produites tout au long de l’aventure WIM. Cette dernière a été présentée par l’équipe et par des participant-e-s dans le cadre d’une journée de clôture, d’une émission radio et de nombreuses visites. La diversité des livrables produits en fin de projets – fiches techniques, rapports, exposition – reflète aussi les tensions présentes tout au long de l’aventure WIM : l’oscillation entre un atelier de bois local et son aspiration à étudier, explorer et modifier une dimension bien plus large, celle du système socio-technique de la gestion des déchets et des ressources.

Pour travailler ensemble, il faut d’abord se comprendre

Si nous nous sommes perdu-e-s tout au long du projet, c’est également parce qu’entre partenaires, nous n’avons pas réussi à nous comprendre sur certains éléments essentiels du projet. Comme nous l’avons expliqué en introduction, les partenaires n’étaient pas ou peu familier-e-s avec les méthodes de recherche-action participative. Nous avons travaillé en nous basant sur des intuitions et des essais-erreurs. Dans ce dispositif expérimental assez inconfortable pour l’ensemble de l’équipe, nous avons eu beaucoup de mal à définir les rôles de chacun-e et à nous accorder sur les mots et les méthodes que nous voulions mobiliser. Issu-e-s de structures institutionnelles différentes et engagé-e-s sur des temps partiels pour WIM, nous nous sommes impliqué-e-s dans ce projet avec nos contraintes et nos intérêts propres. D’un côté, les acteurs et actrices de terrain avaient une réelle soif de l’action. Ces personnes se sentaient souvent seul-e-s face aux lourdes responsabilités de gestion de l’atelier et des nombreuses fonctions de ce dernier, ne comprenant pas toujours, par exemple, ce que les universitaires pouvaient bien faire lorsqu’ils et elles n’étaient pas sur le terrain. De l’autre, les scientifiques avaient du mal à comprendre que l’équipe ne puisse pas s’impliquer plus dans un processus de recherche et n’ont pas réellement réussi à transmettre à l’équipe le fruit de leur travail.

Nous constatons que pour mener un processus de co-recherche avec succès, il faut absolument prendre le temps de définir les attentes, les apports et les limites de chacun-e et ne pas hésiter à les redéfinir lorsque c’est nécessaire. Dans notre cas, nous ne l’avons pas fait avec suffisamment de soin aux prémices du projet en projetant qu’un usage de mots communs induisait une définition commune de ceux-ci. Si la recherche en co-création bouscule les pratiques, elle bouscule aussi les praticien-ne-s qui la mettent en place. Elle requiert un décentrement de chacun-e, une prise de risques, une certaine humilité et beaucoup de confiance en soi et en l’autre. Un équilibre qui n’est pas facile à atteindre et qui peut facilement faire émerger des tensions au sein des groupes. Si nous n’avons pas fait le pari d’écrire cet article avec l’ensemble des membres du projet, c’est en partie parce que cette aventure fut éprouvante pour l’ensemble de l’équipage et que nous n’avons pas pu atteindre notre idéal de co-création.

Redéfinir avec

Ces réflexions peuvent sembler d’une grande banalité. Elles ont pourtant nécessité de la distance et de la maturation post-projet pour être rédigées. Étant profondément impliqué-e-s dans une démarche d’action, nous avions énormément de mal à prendre du recul et à sortir la tête de l’eau. Nous nous posions régulièrement des questions sur notre rôle, sur les limites que nous devions ou non poser au sein de cet espace, les demandes auxquelles nous devions répondre. Que faire en effet des besoins réels de personnes en détresse sociale ou économique? Peut-on réellement fermer l’atelier une semaine par mois pour prendre du recul sur les données? Ne risque-t-on pas alors de perdre tou-te-s les participant-e-s? Est-ce qu’il n’est pas plus important de maintenir un espace ouvert et accessible? Au fond, peut-on réellement demander aux citoyen-ne-s de participer à notre recherche alors que ces personnes n’ont rien demandé? Nous étions conscient-e-s que pour la plupart des participant-e-s, l’atelier bois était une fin en soi, c’est-à-dire un lieu qui répondait déjà à de nombreux besoins du quartier. Dans les derniers mois du projet, les citoyen-ne-s nous rappelaient encore qu’il fallait maintenir l’espace de convivialité ouvert, mais également l’accès à un atelier bois et à un accompagnement. Mais en parallèle, nous nous étions engagé-e-s envers notre pouvoir subsidiant à produire du savoir en collaboration avec les acteurs et actrices du territoire sur la gestion des déchets. Dans ce deuxième scénario, l’atelier ne devait pas tant être une fin en soi, mais plutôt un espace d’expérimentation au service d’une production de connaissance sur la gestion des déchets. Une des limites de notre entrée par l’action se situe précisément ici : en ouvrant un atelier bois sans insister sur son rôle de lieu expérimental, nous avons ouvert la porte à de nombreuses demandes et attentes.

Nous réalisons aujourd’hui que nous nous sommes perdu-e-s en voulant répondre aux aspirations des habitant-e-s, tout en maintenant le cap initial de la recherche. Le projet devait nous permettre de tisser des liens par le travail de réemploi du bois, de valoriser la majorité des déchets présents sur le territoire, mais également de trouver un modèle économique viable qui puisse financer ce modèle alternatif de gestion des déchets. Des objectifs qui se sont montrés trop audacieux dans ce quartier où les besoins primaires des citoyen-ne-s ne sont généralement pas tous rencontrés (accès à un logement salubre, à un travail, à de l’alimentation, par exemple). Si nous avons poursuivi l’ensemble de ces objectifs, ce n’est pas uniquement pour répondre à une demande des citoyen-ne-s. C’est également parce que chacun d’eux offrait une raison d’être à un ou plusieurs partenaires. Comment, par exemple, expliquer la présence d’un menuisier sur un projet de recherche qui n’aurait plus pour objectif central de valoriser du bois? Cette potentielle perte de sens, exprimée à plusieurs reprises par les partenaires a influencé la poursuite de ces objectifs qui semblaient pourtant difficiles à atteindre.

Enfin, pour offrir tout son potentiel d’émancipation et d’intégration de publics précarisés à un dispositif de recherche, l’entrée par l’action doit se permettre une plus grande flexibilité. Les partenaires doivent être prêt-e-s à suivre les enjeux du lieu où ils et elles tentent leur expérience. Concrètement, notre dispositif aurait pu porter plus de fruits si nous nous étions offert l’espace de redéfinir avec les participant-e-s la problématique, la question de recherche et les rôles des partenaires, après avoir tissé du lien avec eux et elles. Bien que notre projet n’y soit pas entièrement arrivé, nous restons persuadé-e-s de l’intérêt de cette entrée par l’action et désirons continuer à soutenir les pratiques qui militent et agissent pour que l’expertise de chacun-e soit pris-e en compte pour définir les changements de demain.

Remerciements

Nous souhaitons remercier Innoviris (appel co-création) pour le financement de cette recherche ainsi que nos collègues du projet Ultra Tree. Nous voulons également remercier l’ensemble des personnes qui nous ont permis de prendre du recul sur nos pratiques et qui ont contribué de près ou de loin à la rédaction de ce chapitre : nos partenaires (Victor Ooghe, Pierre Mélon, Pierre Braffort, Élisabeth Mareels), les citoyen-ne-s qui ont pris part au projet, l’équipe du centre d’appui de l’appel co-création (Emmanuel Massart, Laure Malchair et leurs collègues), la cellule de recherche stratégique de l’action co-création (Innoviris), nos collègues du Laboratoire d’anthropologie prospective et enfin les participant-e-s de l’école thématique sur la recherche-action participative du GDR PARCS.

Bibliographie

Anadon, Marta, éd. 2007. La recherche participative : multiples regards. Québec : Presses de l’Université du Québec.

Blangy, Sylvie. 2017. Construire le tourisme autochtone par la recherche-action participative et les technologies de communication : une nouvelle approche de la gestion des ressources et des territoires. Paris : L’Harmattan.

Bradbury, Hilary, éd. 2015. The SAGE handbook of action research: edited by Hilary Bradbury. Third edition. Los Angeles : SAGE Publications.

Caillé, Alain. 2000. Anthropologie du don : le tiers paradigme. Paris : Desclée de Brouwer.

Carrel, Marion. 2013. Faire participer les habitants? citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires. Gouvernement en question(s). Lyon : ENS.

Chabrol, Marie, et Caroline Rozenholc. 2015. « Rester au centre-ville : ceu(x) qui résiste(nt) à la gentrification ». Uzance, n°4 : 4‑15.

Charles, Julien, et Laurent Thévenot. 2016. La participation en actes : Entreprise, ville, association. Paris : Desclée De Brouwer.

Chevalier, Jacques M., et Daniel Buckles. 2013. Participatory action research: theory and methods for engaged inquiry. Abingdon Oxon; New York : Routledge.

Corteel, Delphine. 2015. « Des déchets faire surgir une capacité d’agir. Enquête dans une association berlinoise de récupération ». Ethnologie francaise, n°153 (3) : 511‑22.

Damhuis, Lotte, et Alexia Serré. 2020. « Solenprim – L’alimentation durable, accessible à tous? Expérimentations participatives dans le secteur de l’aide alimentaire ». In Transitions pour une alimentation juste et durable à Bruxelles. Contributions de recherches en co-création, par Audrey Vankeerberghen et Julie Hermesse, Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan, 183‑222.

Godrie, B., Boucher, M., Bissonnette, S., Chaput, P., Flores, J., Dupéré, S., Gélineau, L., Piron, F., et Bandini, A. 2020. « Injustices épistémiques et recherche participative : un agenda de recherche à la croisée de l’université et des communautés », Gateways: International Journal of Community Research and Engagement, 13 : 1. doi.org/10.5130/ijcre.v13i1.7110

Groupes de Recherche Quart Monde Université Et Quart Monde. 2008. Le croisement des savoirs et des pratiques : Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble. Éditions de l’Atelier.

Grundy, Shirley. 1985. « Three Modes of Action Research ». In The Action Research Reader, par Stephen Kemmis et Deakin University (Vic.). Victoria : Deakin University.

IBSA. 2016. « Zoom sur Molenbeek-Saint-Jean. Édition 2016 ». Bruxelles : Institut bruxellois de statistiques et d’analyse.

Inter-Environnement Bruxelles ASBL. 2017. « Des vaches et des voitures. Carnets du quartier Heyvaert ». Bruxelles en mouvements, n°289 : 24.

Messal, Stéphanie. 2014. « Des objets et des déchets loin d’être en reste ». Géographie et cultures, n°91‑92 (octobre) : 213‑28.

Rosenfeld, Martin. 2017. Car connection : la filière euro-africaine de véhicules d’occasion. Paris : Éditions Karthala.

Van Criekingen, Mathieu, et Martin Rosenfeld. 2015. « Bienvenue à Heyvaert ». Uzance, n°4 : 62.

Vankeerberghen, Audrey, et Julie Hermesse. 2020. Transitions pour une alimentation juste et durable à Bruxelles. Contributions de recherches en co-création. Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan.

- L’appel co-création lancé par l’Institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de la Région de Bruxelles-Capitale est un financement de trois ans qui a pour ambition de développer de nouveaux projets de recherche en co-création qui visent à renforcer la résilience urbaine en Région de Bruxelles-Capitale. ↵

- Les données que nous présentons sur le quartier ont été récoltées pendant la première année du projet par l’équipe de recherche en anthropologie à l’aide d’entretiens semi-directifs, d’observation participante et d’une large revue de littérature. Nous les avons complétées et nuancées tout au long du projet et des rencontres faites jusqu’à la fin de la subvention de recherche. Nous présentons ici une vision schématisée et simplifiée de la réalité qui mérite d’être dépeinte de manière plus complexe dans un autre écrit. Plusieurs articles ont été précieux pour retracer l’histoire contemporaine du quartier. Notons, notamment, le numéro de la revue d’ethnologie européenne de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Uzance » dirigé par Martin Rosenfeld et Mathieu Van Criekingen, consacré à l’analyse du quartier Heyvaert (Van Criekingen et Rosenfeld 2015) et les nombreux articles publiés par la fédération de comités de quartiers bruxellois Inter-Environnement Bruxelles ASBL (Inter-Environnement Bruxelles ASBL 2017). ↵

- Ces statistiques incluent uniquement les personnes qui ont un statut de résidence en Belgique. Le nombre de personnes d’origine étrangère est largement supérieur à ce que les statistiques laissent paraitre. ↵

- Un menuisier, deux personnes ayant le statut de chercheuses et un animateur ainsi que le partenaire en charge de la coordination du projet ont quitté l’aventure WIM sur une période d’un an. ↵

- Disponibles en ligne en libre accès : https://www.cocreate.brussels/projet/wim/resultat-de-la-recherche/ ↵