2 La création du CAMES : les temps héroïques (1968-1980)

La naissance du CAMES en 1968 est loin d’être une séquence historique isolée. Elle s’inscrit dans un contexte de bouillonnement politique et intellectuel et de contestation de l’ordre dominant à l’échelle internationale. La mobilisation contre la guerre du Vietnam et le mouvement culturel contestataire (la contre-culture) qui se développèrent aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, etc., furent portés par des jeunes aux aspirations utopiques et généreuses. Dans cette période de renouveau, la création du CAMES, symbole de l’indépendance de l’Afrique à l’égard du colonisateur, fut actée. Les espoirs d’une Afrique par et pour les Africains étaient permis. L’historien engagé qu’était Joseph Ki-Zerbo fut nommé premier Secrétaire général de la nouvelle institution. La tâche était immense au regard des attentes : sanctuariser l’université africaine, vivier de l’élite intellectuelle panafricaine. Entre tâtonnements et méfiance, le CAMES se structura grâce à l’action de femmes et d’hommes de bonne volonté, visionnaires, ayant en commun le goût de l’avenir africain.

L’ère Joseph Ki-Zerbo : quand l’historien écrit l’histoire du CAMES

Du 22 au 23 janvier 1968, les chefs d’État de l’Organisation commune africaine et malgache (OCAM) se réunirent à Niamey, au Niger, pour leur sommet qui consacra la naissance officielle du CAMES[1] au travers de la résolution 23 de l’OCAM. Après l’exposé de la délégation du Sénégal préparé par Ahmadou Makhtar Mbow, à propos de la coordination des enseignements supérieurs dans les États de l’OCAM, apparut ce qui suit :

Considérant entre autres nécessités celle de réaliser l’adaptation des programmes d’études de telle manière qu’en répondant aux besoins propres à la communauté africaine et malgache et en permettant de retrouver les traditions authentiques et l’esprit original des civilisations de l’Afrique et de Madagascar, ils constituent un enseignement de valeur et de portée universelles, aboutissant à des diplômes valables de plein droit en France et dans les États africains et malgache d’une part, et admis en équivalence, dans toutes les autres universités du monde d’autre part (recommandation n° 4).

Considérant, poursuit le texte, que :

Cet effort ne sera vraiment productif que si l’on met en place rapidement un minimum de structures permanentes; conformément aux recommandations de la conférence annuelle des ministres de l’Éducation nationale des pays africains et malgaches en sa session d’avril 1967, sur proposition du Conseil des ministres, l’OCAM au travers de sa résolution 23, demande que soit créé un Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES)[2].

Le rapport de la Commission des Affaires culturelles (réunion de l’OCAM à Niamey) en son point 9 ACS (bis) portant coordination de l’enseignement supérieur dans les États de l’OCAM formalisa la requête de la délégation du Sénégal en faveur d’une coordination des enseignements supérieurs dans les États membres de l’OCAM :

L’adaptation du contenu de l’enseignement supérieur aux réalités et besoins actuels enregistrés dans les États membres milite, en faveur d’une coordination à l’échelon des services intéressés qui devront compléter l’action du CAMES, travaillant en étroite liaison avec la conférence des ministres de l’Éducation nationale francophone[3].

L’adoption de la requête sénégalaise en faveur de la création du CAMES consacrait le triomphe de la théorie senghorienne de l’intégration gradualiste par cercles concentriques. La résolution n° 23 décline ensuite les modalités précises de cette coopération interafricaine. Dans le domaine de l’information, le CAMES rassemblerait et diffuserait les documents universitaires, les statistiques, les renseignements sur les examens et diplômes africains, malgaches, français et autres, sur les offres et demandes de personnel, sur les organismes interafricains et internationaux, publics ou privés susceptibles d’apporter leur appui au développement de l’enseignement supérieur en Afrique et à Madagascar. Il contrôlerait l’application de la récente réforme française[4] des études supérieures et la mise en place des programmes, des méthodes et des structures d’enseignement les mieux adaptés aux réalités africaines et malgaches.

Enfin, le CAMES assurerait une mission de coordination et d’harmonisation des problèmes administratifs et financiers tels que bourses, régime des œuvres universitaires, statut, rémunération et avantages du personnel enseignant africain, afin d’éviter que les différents États ne se livrent une concurrence fâcheuse[5]. Ces idées généreuses ne résistèrent pas longtemps à la montée des égoïsmes nationaux dans les États membres du CAMES, ce qui obligea par la suite l’organisation naissante à revoir ses ambitions.

Le CAMES étant créé, restait à en nommer le Secrétaire général. Ce choix fut laissé au président de la République de Côte d’Ivoire en sa qualité de doyen des chefs d’État des pays membres de l’OCAM. Le chef de l’État ivoirien déclina l’offre en soulignant l’importance pour les universitaires africains de procéder par eux-mêmes au choix du candidat au meilleur profil selon les traditions académiques[6]. Ce fut une manière subtile pour Houphouët d’éviter de porter son choix sur le candidat ivoirien pressenti, comme en témoigne Laya Sawadogo[7], car il était soupçonné de sympathies communistes par l’homme d’État ivoirien, selon Valy Sidibé[8]. Le choix au final fut porté sur le Voltaïque Joseph Ki-Zerbo par un mécanisme que les sources n’éclairent pas. On peut toutefois considérer que l’aura de l’historien voltaïque[9] avait joué dès cette époque en faveur de sa nomination.

La grammaire du CAMES, développée dans les lignes précédentes, permet de lire en filigrane le rôle éminent joué par cet homme dans l’histoire de cette institution. Sa biographie intellectuelle est une esquisse d’une histoire des origines culturelles du CAMES. Elle rend compte de la façon dont l’histoire de cette institution africaine fut intimement liée à la formation intellectuelle et politique de celui qui en fut le gène régulateur[10].

Joseph Ki-Zerbo est né le 21 juin 1922 à Toma en Haute-Volta, de parents paysans. À propos de sa vocation d’historien, Joseph Ki-Zerbo raconte :

J’avais opté pour l’histoire parce que mon père a vécu longtemps. C’était un homme d’histoire. Il avait porté une partie de notre histoire locale, puisqu’il était le premier chrétien de la Haute-Volta, et il aimait raconter. J’ai donc été préparé au métier d’historien par cette éducation. J’estime aussi que l’histoire est « maîtresse de vie » (historia magistra vitae) (Ki-Zerbo 2013 : 11-12).

Cette conception classique de l’histoire amena Polybe, un historien de l’Antiquité, à considérer que la meilleure éducation et le meilleur apprentissage pour la vie politique active sont l’étude de l’histoire (Le Goff 1988 : 267). Il appartient donc à l’historien, écrit Jacques le Goff, de transformer l’histoire, la faisant passer d’un fardeau (res gestae), comme le disait Hegel, à une historia rerum gestarum qui fasse de la connaissance du passé un instrument de libération (Ibid. : 350). L’histoire entendue comme dispensatrice d’exemples (plena exemplorum) (Hartog 2012 : 106) féconde, pense Henri-Irenée Marrou, notre imagination créatrice, ouvre mille nouvelles voies à notre effort de pensée comme à notre action, devenant en quelque sorte un instrument, un moyen de notre liberté (Marrou 1954 : 261-262; 2006). Cette grille de lecture se retrouve également chez le philosophe chrétien Emmanuel Mounier qui a fortement marqué les travaux de Joseph Ki-Zerbo. Mounier a en effet retenu beaucoup d’éléments de la tradition européenne de l’esprit critique et de la lutte pour libérer la personne humaine de toutes les forces d’oppression et d’obscurantisme (Ki-Zerbo 2013 : 14).

Le détour par Mounier et l’idéologie marxiste renvoient ainsi chez Ki-Zerbo à une éthique de l’engagement politique rendue nécessaire par sa vocation d’historien, comme en témoigne Ahmadou Makhtar M’Bow, un autre père fondateur du CAMES :

Nous avons choisi des études d’histoire, alors que le Droit semblait attirer davantage les quelques rares étudiants africains de l’époque, sans doute parce que nous avons pris conscience de ce que représentait cette discipline dans la formation de l’esprit et dans la détermination politique de tout individu et de tout peuple (Mbow 2010 : 92-93).

Disciple de grands maîtres de la science historique et politique comme Pierre Renouvin, André Aymard, Fernand Braudel, Raymond Aron, dont l’apport fut décisif dans sa formation intellectuelle, Joseph Ki-Zerbo puise en réalité dans plusieurs registres pour forger sa personnalité qui, de son propre aveu, s’est « posée en s’opposant » (Ki-Zerbo 2013 : 11-12). Ses années de formation académique et politique, comme tant d’autres de sa génération à l’image de Cheikh Anta Diop, ont en effet été marquées par ce que Jacques Rabemananjara, intellectuel et homme politique malgache, appela l’époque de la « cure de désintoxication » (Rabemananjara 1956 : 27) qui avait commencé pour beaucoup d’Africains et d’Africaines sur les bancs des facultés parisiennes.

Ce processus de désaliénation culturelle fut l’œuvre des poètes comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, René Depestre et tant d’autres qui, témoigne Ki-Zerbo, nous avaient initiés à un regard alternatif sur l’Afrique, un regard sans complexe ripostant au mépris par un défi (Ki-Zerbo 2013 : 11-12). Ce défi apparut sous la forme de luttes pour la décolonisation certes politique, mais également intellectuelle pour une génération africaine sous influence coloniale (Kane 2007). Celle-ci avait inscrit à son agenda un programme minimum : l’engagement pour l’indépendance et la volonté unitaire fortement teintée d’idéologie et de rhétorique marxistes (Bah 2010 : 79)[11].

Doté d’une solide formation d’historien, sanctionnée par l’agrégation obtenue en 1956, Joseph Ki-Zerbo se forgea par ailleurs une conscience panafricaine en militant dans de nombreuses associations étudiantes et en travaillant de manière officielle et informelle avec nombre de dirigeants sur le projet d’indépendance africaine, dont Kwamé N’krumah, Sékou Touré, Modibo Keita, Amilcar Cabral, Jomo Kenyatta, Tom Mboya, Julius Nyeréré, etc. (Nyamjoh 2007 : 2). En 1958, il renonça à une prometteuse carrière universitaire à Dakar pour se joindre à ce qu’il appelait le « corps expéditionnaire » (Ki-Zerbo 2013 : 149) en vue d’« aller sauver la Guinée »[12] en rupture de ban avec la France. Cet engagement ne peut se comprendre qu’à l’aune de ses filiations intellectuelles et politiques nourries à la mystique panafricaniste et au refus de l’impérialisme français. Son parti politique, le Mouvement de Libération nationale (MLN) appela à voter non en Haute-Volta au référendum organisé pour adhérer ou non à la communauté française. Par cet acte, il se rangeait définitivement dans le camp des souverainistes africains cependant pragmatiques, comme en font foi les termes de la conclusion de son rapport de 1967 à la conférence d’Abidjan :

L’université en Afrique et à Madagascar ne doit pas être une université française au service de l’Afrique et de Madagascar, mais une université africaine et malgache qui parce que francophone servira du même coup le rayonnement de la culture française. Elle ne doit pas être un miroir diffusant une lumière réfléchie, mais un flambeau qui, allumé aux quatre feux de l’esprit s’alimente fondamentalement au foyer domestique (Ki-Zerbo 1967 : 14).

Le premier âge du CAMES (1968-1980) qu’il a incarné est celui de la bataille pour donner à cette institution tout autant qu’à l’université africaine ses lettres de noblesse.

Premiers pas institutionnels, premières orientations programmatiques

Le CAMES est le fruit d’une gestation de longues années avant que sa création ne soit actée en 1968. Il fut précédé, témoigne Joseph Ki-Zerbo, d’une préhistoire – pour ne pas dire d’une vie prénatale – de quelques années pendant laquelle le CAMES n’avait ni local, ni son nom actuel[13]. Après sa reconnaissance officielle, il fallait créer les conditions de sa réussite en mettant en place un organigramme, en lui choisissant un siège, etc. À ses débuts, l’organisation fut confinée dans une villa de deux pièces à Ouagadougou qui se révéla rapidement exiguë. Le 3 juin 1968, son Secrétaire général, Joseph Ki-Zerbo sollicita l’aide de l’ambassade de France en Haute-Volta afin de construire un siège digne de ce nom :

La construction d’un bâtiment qui servira de siège à cette organisation interafricaine commence au début du mois de juin à Ouagadougou. Compte tenu des charges récurrentes qui vont en résulter, j’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance une aide pour le CAMES. Cette action pourrait prendre la forme, soit d’une contribution financière directe, soit d’une fourniture d’équipement, soit d’une intervention auprès des autorités officielles ou des organismes privés (fondations) de votre pays, pour qu’ils coopèrent sous une forme à déterminer au travail si urgent et si impératif du CAMES[14].

Une convention de financement relative à la construction des locaux du CAMES fut signée le 30 avril 1970 entre la République de Haute-Volta et la France. Elle définit les engagements des parties contractantes au sujet de la construction et de l’équipement desdits locaux (fourniture et équipements du bureau) par financement du Fonds d’aide et de coopération (FAC) sur un terrain mis à la disposition du CAMES par le ministère voltaïque de l’Éducation nationale[15]. Si la construction du siège, achevée en 1972[16], fut accueillie avec soulagement par Joseph Ki-Zerbo, il dut, en revanche, faire face à un manque structurel de ressources budgétaires qui empêcha l’embauche de personnel. Et l’histoire du CAMES devait être marquée par ces questions qui impactèrent son mode de fonctionnement.

Le personnel comprenait les Voltaïques Habibata Nonguierma et Hélène Ouédraogo, entrées au CAMES respectivement le 2 février 1970 et le 6 janvier 1972 en qualité de secrétaires sténo dactylo. Le Togolais Seth Wilson, quant à lui, fut embauché en 1970 en qualité de Secrétaire général adjoint[17]. Après un échange de lettres entre les autorités togolaises et le Secrétaire général du CAMES au cours de l’année 1970, cet assistant d’histoire à l’École des Lettres de l’Université du Bénin au Togo[18] fut mis à la disposition du CAMES et prit ses fonctions le 23 septembre 1970.

Quant à la nomination d’un second Secrétaire général adjoint du CAMES, la CONFEMEN, organisme de tutelle du CAMES, en sa session de janvier 1971 avait demandé à la République démocratique du Congo (devenue peu après Zaïre) de bien vouloir fournir au CAMES, et ce, dans les meilleurs délais, « un de ses ressortissants qui devrait être de préférence un scientifique »[19]. Ce dernier ne fut jamais détaché sans doute à cause de l’indisponibilité du budget pour ce poste ou du manque d’attractivité du CAMES. Le statut de fonctionnaire international pour le personnel du CAMES avait été écarté. Le pays siège, nous semble-t-il, avait voulu éviter d’accorder un tel statut à Joseph Ki-Zerbo, ce qui aurait accru le prestige africain et international de cet opposant politique au régime de Sangoulé Lamizana, chef de l’État voltaïque (1966-1980). Mais si l’on veut attirer au service du CAMES des cadres de haut niveau, souligne Ki-Zerbo dans son rapport annuel de 1970, il importe que cette situation impliquant une expatriation présente des avantages compensateurs. En attendant, le CAMES dut se résoudre à initier ses premiers programmes avec un personnel réduit qui « devait être étoffé ensuite par un documentaliste promis par la France »[20].

Le fait que la France ait porté à bout de bras cette institution africaine dès les origines traduit le peu d’intérêt des États membres pour une institution qu’ils avaient pourtant appelée de leurs vœux. Le timide empressement à verser les contributions financières annuelles montrait que le CAMES ne faisait pas partie de leurs priorités. L’organisation se contenta, au cours de l’exercice de 1970, de la contribution financière de 8 pays africains sur 18, s’élevant à 3 517 943 francs CFA. Si le Secrétaire général put se prévaloir d’une situation financière à peu près saine, ce fut grâce aux versements annuels du Canada et du Québec.[21] À défaut de l’appui financier régulier des États membres, Joseph Ki-Zerbo dut user de sa notoriété pour trouver les financements nécessaires au bon fonctionnement de l’institution. La sollicitation du concours financier canadien était sans doute destinée à varier les sources de financement de l’institution pour prévenir les critiques quant à son inféodation à la France.

Malgré ces appuis extérieurs et en raison de la multiplication des activités du CAMES, Joseph Ki-Zerbo lança, en 1971, un appel aux États membres pour l’apurement des arriérés de 1970 et l’acquittement de leur contribution de 1971 fixée aux taux suivants par la conférence de Libreville de 1968 :

- 450 000 francs CFA pour le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Congo–Kinshasa et Madagascar;

- 300 000 francs CFA pour les autres pays[22].

Au milieu de ces difficultés fut mise en place l’architecture institutionnelle du CAMES qui se décline comme suit : la conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays membres (CONFEMEN) en est l’instance suprême. Elle décide de l’orientation des activités du CAMES et formule des directives générales. Sous la haute autorité de cette organisation, le CAMES se compose de deux organes :

– D’abord, le Conseil proprement dit, encore appelé Assemblée de délégués des États. Chaque État y est représenté par deux hauts fonctionnaires des ministères de l’Éducation et du plan. Les recteurs et directeurs des centres d’enseignement supérieur en sont membres d’office avec voix délibérative. Ce Conseil se saisit de tous les problèmes qui relèvent de la compétence du CAMES, les examine et soumet ses études ou ses propositions et ses options à l’agrément de la conférence des ministres. Il se réunit une fois par an, mais peut se réunir aussi lors de colloques ou lors de sessions extraordinaires[23]. Ce Conseil évolua plus tard pour donner naissance à deux organes distincts : le comité des experts, organe politique qui regroupe les représentants des États membres et sert d’interface entre les instances académiques du CAMES et ce qui est devenu par la suite le Conseil des ministres du CAMES, l’instance de décision de l’institution. Le CCG (Conseil consultatif général) regroupe pour sa part les recteurs et directeurs des centres d’enseignement supérieur de l’espace CAMES. C’est l’organe qui supervise et contrôle l’application de l’accord portant création des CCI.

– Ensuite, le secrétariat général est l’organe technique et exécutif qui prépare les travaux du Conseil et exécute les décisions de la Conférence des ministres. Il est placé sous l’autorité d’un Secrétaire général et de deux secrétaires généraux adjoints[24].

Cet ancrage institutionnel s’accompagna de la mise en place des programmes initiaux du CAMES. Le premier concerna la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur dans les États membres. Ce fut en réalité un programme par substitution. Au début, vers 1965, l’ambition avait été de favoriser la création d’universités régionales à partir des centres existants grâce à une géographie volontaire d’implantations ultérieures. Ce fut également le moment où le CAMES élabora les premiers, et sans doute les seuls, programmes interafricains pour l’enseignement supérieur dans certaines disciplines (Lettres, Sciences humaines, Sciences naturelles). Mais l’émergence de l’État national, ou plutôt du nationalisme universitaire[25], souligne J. Ki-Zerbo, devait mettre un terme rapide à ce premier épisode[26]. L’idéal panafricain touchait ainsi ses limites non sans répercussions sur la gestion à l’échelle du CAMES. C’est alors, que pour maintenir une certaine cohésion en dépit et en raison même de cet éclatement de l’enseignement universitaire légué par le colonisateur, que la convention pour la reconnaissance des diplômes fut proposée, apprêtée et signée à Lomé, le 26 avril 1972, par 18 chefs d’États et de gouvernements africains, malgache et mauricien[27].

L’article 3 de la Convention dispose que la liste des grades et diplômes valables de plein droit ou équivalents est établie par la Conférence des ministres de l’Éducation nationale sur proposition du CAMES qui consulte à cet effet des commissions universitaires et permanentes spécialisées par discipline[28].

La primauté du politique sur l’académique est manifeste au travers de cette disposition. Elle indique la volonté des États membres d’exercer un contrôle politique sur les choix académiques du CAMES, avec le risque de voir se multiplier les conflits de compétences et les lourdeurs administratives, facteurs bien souvent de blocages institutionnels. Le département des Affaires culturelles et de la coopération technique de l’ambassade de France en Haute-Volta, craignant l’enlisement d’un projet ambitieux aux moyens techniques et financiers limités, ne se montra d’ailleurs guère optimiste à son propos :

Ce qui peut apparaître à certains comme un renforcement du CAMES (selon une note du Département des Affaires culturelles et de la coopération technique) peut également impliquer sa condamnation à plus ou moins long terme. Et encore : dans ces conditions, le siège que nous sommes disposés à offrir aux États membres à Ouagadougou risque de devenir semblable à ces bâtiments créés dans l’euphorie de l’indépendance et des « ententes » qui symbolisent surtout par leur abandon l’échec des institutions plurinationales[29].

Ce pessimisme, dans le registre de la condescendance, sur la capacité des ex-colonisés à conduire leur destin collectif une fois fermée l’ère des dominations impériales est un héritage de longue durée qui fait saillie en contexte postcolonial. Il renvoie à ce que Fernand Braudel qualifia de « prisons de longue durée » (Braudel 1958 : 15). Michel Vovelle parlera quant à lui de « force d’inertie des structures mentales » (Vovelle 1992 : 246).

Le programme sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles démarra pour sa part en 1974. Destiné à la valorisation et à la sauvegarde des savoirs thérapeutiques africains, il montrait bien la volonté des ex-colonisés d’exister en dehors des chronologies et des imaginaires européens. Lors du colloque de Lomé (25-26 février 1974), Joseph Ki-Zerbo plaida devant les instances directoriales du CAMES la nécessité de sauvegarder la science et la gnose africaines qui concerne aussi bien la minéralogie que la botanique, la sociologie, l’anthropologie, la médecine, la pédagogie, la psychanalyse, la psychiatrie, etc.

Cette tâche était d’autant plus urgente à accomplir que tant de remèdes africains, soulignait-il :

Sont récupérés parfois clandestinement, comme nos œuvres d’art, par des firmes des pays développés qui en retirent de substantiels bénéfices avec comme seule compensation pour le pays africain fournisseur de plantes médicinales l’engagement par exemple de lui vendre les remèdes aux prix d’usine[30].

De nombreux colloques annuels ou biennaux furent organisés, dont quatre sous Joseph Ki-Zerbo : au Togo (1974), Niger (1976), Rwanda (1977) et Gabon (1979)[31]. Ils regroupèrent des spécialistes africains, européens et américains ainsi que des guérisseurs africains qui exposèrent leurs remèdes. Nous y avons constaté, témoigne Joseph Ki-Zerbo, que dans le secteur de la thérapeutique, les Africains ont beaucoup innové. Il n’y a pas de maladies que les Africains n’ont pas essayé de soigner (Ki-Zerbo 2013 : 115-116). En réhabilitant les savoirs traditionnels africains, Joseph Ki-Zerbo mettait à l’honneur ceux qu’Aimé Césaire appelait « les fendeurs de brousse » dont la synergie d’action devait éventuellement déboucher sur la création d’un Institut de médecine traditionnelle et de pharmacopée africaines.

Un autre programme fut celui de l’échange de professeurs entre les universités africaines. Ce projet s’appuya sur le dépouillement d’une enquête réalisée par le CAMES en 1975 auprès des enseignants et chercheurs en fonction dans les établissements d’enseignement supérieur en Afrique, à Madagascar et à Maurice. Cette enquête révéla les faits suivants : d’un État à un autre parfois, séparés seulement de quelques dizaines de kilomètres, les enseignants et chercheurs d’une même discipline s’ignorent. Le cloisonnement géographique des établissements, regrette le Secrétaire général du CAMES, s’accompagne le plus souvent d’un repli involontaire des enseignants sur le cadre unique dans lequel ils travaillent à l’intérieur du continent. Les accords bilatéraux avec des pays extérieurs à l’Afrique constituent souvent pour eux la seule issue vers l’extérieur. Un des objectifs du projet fut donc de resserrer les liens entre les universités africaines et malgaches de langue française et anglaise pour donner au projet une dimension véritablement africaine. Une « bourse des enseignants et des chercheurs » devait être constituée afin de permettre via la circulation des personnes et des idées, de consolider et de renforcer les bases intellectuelles de l’UNIVERSITAS AFRICANA.

D’autres initiatives furent lancées pour créer des passerelles entre les universités africaines. Les recteurs des universités africaines membres de l’Association des Universités partiellement ou entièrement de Langue française (AUPELF), l’ancêtre de l’actuelle Agence universitaire de la Francophonie (AUF), rassemblés à Kinshasa, jetèrent par exemple les bases d’une coopération inter-universitaire en Afrique en établissant une véritable charte de l’enseignement supérieur qui prit le nom de charte de Kinshasa. Celle-ci visait l’échange de professeurs et de chercheurs entre universités africaines. Cet échange s’est concrétisé par l’envoi d’une vingtaine de missions de courte et de moyenne durée (de trois à six mois) dans des universités africaines (Kaidi 1975 : 58).

Le CAMES s’attela également à la mise au point de deux répertoires : le premier comportant la liste assez complète des enseignants en poste dans les universités d’Afrique et de Madagascar en 1972 et en 1973, le second recensant les enseignants et les chercheurs dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Ce dernier répertoire faisait mention des travaux déjà réalisés ou entrepris par chaque chercheur ou enseignant, État par État. Ces premières initiatives, comme on peut le constater, donnèrent progressivement corps à l’idéal de coopération universitaire interafricaine qui fut au fondement de la création du CAMES. L’avènement des CCI (Comités consultatifs interafricains) en 1978 donna davantage de relief à cette construction d’un espace académique supranational.

L’avènement des Comités consultatifs interafricains (CCI) en 1978 : entre rupture et continuité

Jusqu’en 1978 encore, la promotion des enseignants des universités africaines se faisait à partir des listes d’aptitudes françaises, ce qui, selon le juriste ivoirien Francis Wodié, était un facteur de ralentissement de la promotion des Africains (Wodié 2010 : 86). « Je me souviens, témoigne pour sa part l’universitaire sénégalais Mamadou Kandji, qu’il y a des collègues qui, au début, s’inscrivaient sur les listes d’aptitude françaises. Mais parfois difficilement, car il fallait être parrainé, avoir un directeur de thèse suffisamment puissant pour pouvoir être introduit dans ces instances »[32].

Dans un ouvrage publié en 1972, Alpha Condé[33] déplorait le fait que :

Dans les anciennes colonies françaises, les universités et les écoles secondaires ne sont rien d’autre que le prolongement de celles de la France. Les anciennes métropoles ne continuent pas seulement à imposer les programmes. La nomination des professeurs aussi, et surtout dans les universités, dépend d’elles. Dans les anciennes colonies françaises, les chaires continuent à être attribuées par la France. Les universités n’ont d’africain que le nom (Condé 1972 : 244).

L’avènement des comités consultatifs interafricains (CCI), qui allait opérer la sédentarisation des procédures de collation des grades en Afrique, peut être considéré sous ce rapport comme une rupture majeure, comme en témoigne Boubacar Barry :

Comme tout enseignant africain à l’université de Dakar, nous avions accueilli à l’époque la naissance du CAMES avec beaucoup de satisfaction. Il était dirigé par un de nos maîtres, Joseph Ki-Zerbo, dont l’ambition était de mettre ensemble les universités d’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le cadre d’un organisme qui pourrait apprécier les promotions des enseignants qui auparavant se faisaient en France. Moi, j’ai fait ma thèse de 3e cycle en histoire en 1971. Au bout de trois ans, je devais postuler pour le grade de Maître-Assistant. Mes dossiers de candidature ont été traités en France et j’ai été nommé par la France comme Maître-Assistant en 1974, je crois bien[34].

Pour Iba Der Thiam :

La création du CAMES répondait donc à une revendication assez forte exprimée particulièrement par les enseignants africains de l’université de Dakar. Ils considéraient qu’après la colonisation, il fallait disposer d’une structure autonome chargée de gérer la carrière des enseignants et qui serait composée de personnel appartenant au continent africain[35].

La création des CCI, reste, de ce point de vue, l’emblème majeur de l’ère Ki-Zerbo. Les CCI traduisent plus nettement la maturité du CAMES, indiquait-il en 1978[36]. Ce dispositif d’évaluation des savoirs soulignait ainsi l’émergence de ce que le sociologue portugais Boaventura de Sousa Santos appelle l’« épistémologie du Sud » qui propose une nouvelle production et évaluation des connaissances ou savoirs valides, scientifiques ou non, et de nouvelles relations entre différents types de savoirs sur la base des pratiques des classes et des groupes sociaux qui ont systématiquement souffert des inégalités et des discriminations dues au capitalisme et au colonialisme (De Sousa 2011 : 38).

Mais la quête du sens de l’histoire du CAMES ne gagne en clarté qu’une fois convoqués et discutés ces instruments de surveillance et d’évaluation académiques (CCI, CTS, et plus tard les jurys d’agrégation). Ils préfigurent la fabrication du pouvoir « camésien », entendu comme la possibilité de contrôler les carrières et de hiérarchiser les savoirs et les connaissances au sein de l’espace CAMES. Comment ce mécanisme de contrôle académique se mit-il en place de façon concrète? L’idée de l’instauration des CCI fut émise par le biais d’une résolution lors de la Conférence des ministres de l’Éducation nationale des États d’expression française (CONFEMEN) organisée à Abidjan en 1967 (26 janvier-1er février). Cette résolution fut confortée lors de la réunion de Paris de cette même structure politique (24-29 avril 1967)[37]. Réunie quelques années plus tard à Paris (15-16 mai 1975), elle adopta simultanément, dans une résolution, le principe de la création et de l’organisation des CCI et de jurys interafricains et invita le CAMES à organiser dans les meilleurs délais une réunion d’experts qui seraient chargés d’étudier leur mise en œuvre. Le CAMES, conformément à cette résolution, élabora un projet d’accord sur les CCI qui fut soumis à l’examen des experts au colloque de Dakar (16-18 juillet 1975) et à celui de Lomé (10-12 décembre 1975).[38] Quatre grands principes sur lesquels devait s’appuyer le double projet (CCI et Jurys d’agrégation) furent affirmés :

- La nécessité du maintien d’un niveau élevé dans le recrutement des enseignants et chercheurs de l’université africaine;

- La nécessité, après 15 ans d’indépendance, du transfert en Afrique de l’initiative pour la sélection des maîtres africains de l’enseignement supérieur;

- La nécessité de l’union des efforts accomplis par les États africains;

- L’ouverture à la coopération internationale[39].

Ces principes furent repris dans un projet d’accord sous forme simplifiée que le CAMES entendait soumettre, après examen des experts, à la signature des chefs d’État et de gouvernements africains[40].

L’accord sur les CCI[41] fut finalement adopté en 1976 à N’Djamena lors de la Conférence ministérielle (CONFEMEN) et confirmé lors de la session ordinaire du CAMES organisée à Bruxelles du 14 au 15 mars 1977[42]. Plus tard, du 7 au 9 juillet 1977 à Lomé, une réunion des recteurs des pays signataires mettait au point un règlement intérieur afférent à l’accord, ainsi que les modalités de contributions financières pondérées suivant l’importance des universités concernées[43]. De façon concrète, le colloque de Lomé décida d’organiser une session annuelle des CTS. Le nombre des CTS fut fixé à huit et celui des membres de chaque CTS à cinq afin de couvrir tous les champs disciplinaires qui devaient être représentés d’une part, et d’assurer une plus grande représentativité scientifique du CTS d’autre part[44]. Le processus d’instauration du principe des CCI connut une étape supplémentaire quand, du 26 au 28 décembre 1977, une séance informelle réunit derechef les recteurs et procéda à la mise en place des Comités techniques spécialisés (CTS) selon une répartition par groupes de disciplines.

Ceux-ci sont, note Joseph Ki-Zerbo, les instances d’évaluation des dossiers de candidature des enseignants de l’espace CAMES désireux d’obtenir leur inscription sur les différentes listes d’aptitude définies par cette organisation inter gouvernementale. Leur session annuelle se tient sous l’égide des CCI. Ensuite, un échange de vues portant sur l’harmonisation des grades universitaires selon les disciplines permit de se faire une idée des niveaux exigés des candidats éventuels ainsi que des membres des CTS »[45]. La forme définitive des CTS fut arrêtée lors d’une réunion des membres des CCI du CAMES à l’Université d’Abidjan les 30 et 31 mars 1978. Ceux-ci, après l’examen des textes réglementaires, procédèrent à l’organisation des CTS qui, au nombre de six et non de huit comme initialement prévu, sont les suivants :

- Lettres et Sciences humaines;

- Droit, Sciences économiques et de gestion;

- Sciences naturelles et Agronomie;

- Médecine humaine, médecine vétérinaire, Pharmacie et odonto-stomatologie;

- Mathématiques, Physique et Chimie;

- Sciences appliquées et Sciences de l’ingénieur.

Les modalités de fonctionnement des CTS étant ainsi déterminées, comme le souligne le communiqué d’Abidjan émis après la conférence, ceux-ci pourront procéder à l’étude des dossiers des candidats et arrêter leurs décisions lors de la prochaine réunion qui aura lieu à l’université de Dakar en juillet 1978[46].

Cette première session des CCI à Dakar et les sessions extraordinaires de décembre 1978 à Dakar, Lomé, Libreville et N’Djamena laissèrent apparaître les premières failles du dispositif. En effet, des candidats étaient à la fois inscrits sur les listes des CCI et sur celles françaises, ce qui nuisait à la crédibilité du nouvel instrument de coopération interafricaine[47]. Les astreintes qui pesaient sur le personnel enseignant et surtout les recteurs, parfois présidents de CTS, perturbèrent certaines sessions, selon Joseph Ki-Zerbo.

Après un an d’expérience, les avantages et inconvénients comparés de la formule « concentration des CTS dans un centre unique » (Dakar) d’une part, et d’autre part, de la formule « éclatement en plusieurs centres (Dakar, Lomé, Libreville et N’Djamena) n’imposaient aucun choix décisif. Aucune explication ne fut fournie par Joseph Ki-Zerbo pour justifier l’existence de cette double formule d’organisation des CTS. Le choix du « centre unique » qui est depuis en vigueur incline à penser que des raisons budgétaires et de rationalisation du travail des CTS expliquèrent l’abandon de l’option de la démultiplication des centres d’organisation de la session annuelle d’évaluation des enseignants.

Les conditions de circulation des dossiers, poursuit Joseph Ki-Zerbo, laissaient à désirer compte tenu de la multiplicité des éléments des dossiers, de la dispersion des candidats ainsi que des membres d’un même CTS, et de la précarité des conditions d’expédition par voie postale, qui coûteront par la suite un procès au CAMES[48]. Joseph Ki-Zerbo dénonça également l’intervention de directeurs de thèse situés notamment dans des universités occidentales. En réponse à ces faiblesses, le Secrétaire général du CAMES proposa d’améliorer la planification d’organisation des sessions des CTS, de simplifier et rationaliser les circuits en groupant au maximum les expéditions ou en les confiant peut-être à des porteurs[49]. L’expérience montrera plus tard les risques de cette dernière solution.

L’avènement des CCI fut loin par ailleurs d’emporter l’adhésion de tous les pays. Le Niger, un des premiers signataires de l’accord portant création des CCI, avait, dès 1975, créé ses propres comités consultatifs auxquels il ne renonça que récemment au profit des CCI du CAMES, sans doute pour s’accorder une période d’observation relativement au nouvel instrument de coopération africaine. De passage à Brazzaville, en 1977, dans le cadre d’une tournée afin d’obtenir de certains pays membres[50] une subvention exceptionnelle pour le CAMES, Joseph Ki-Zerbo et Yembila Toguyeni, tout premier président du CCG (Conseil consultatif général), furent informés par le ministre de l’Éducation du Congo que son pays souhaitait mettre d’abord à l’épreuve les structures nationales créées pour l’inscription sur les listes d’aptitude[51].

Dans son rapport de mission effectuée à Yaoundé en 1992, le Secrétaire général adjoint du CAMES Emmanuel Ntibayindusha fit le constat que « le Cameroun est resté en dehors du CAMES en ce qui concerne la promotion par les CCI »[52]. En poste à l’Université de Yaoundé pendant plusieurs décennies, l’historien Thierno Bah explique cet état de fait par :

Le bilinguisme et le biculturalisme de l’université camerounaise. Une inscription sur les listes d’aptitude du CAMES nous mettait en porte à faux avec nos collègues anglophones dont le dynamisme était avéré[53].

Cette réticence camerounaise vis-à-vis des CCI du CAMES s’expliquait par ailleurs par l’argument suivant :

Au Cameroun, les grades décernés par le CAMES n’étaient pas bien considérés. On trouvait que c’était trop facile. Effectivement, pendant longtemps, il était beaucoup plus facile de changer de grade au CAMES qu’à l’Université de Yaoundé[54].

Le caractère heuristique d’une telle assertion est loin d’être établi en dehors d’une étude comparative des critères scientifiques d’évaluation en vigueur dans les universités camerounaises et au CAMES. Les exigences de promotion interne dont les autorités académiques firent part au Secrétaire général adjoint du CAMES en 1992 semblèrent cependant solides à ce dernier[55].

Le peu d’empressement des pays membres à ratifier l’accord sur les CCI retarda leur matérialisation. La session ordinaire du CAMES qui se tint en 1977 à Bruxelles adopta une résolution pour enjoindre à la « CONFEMEN d’inviter les pays africains n’ayant pas encore signé l’accord de création des CCI de procéder à sa signature afin de faciliter la coopération entre les universités des États membres »[56]. Cette lenteur à ratifier l’accord sur les CCI doit être comprise comme la conséquence de la montée des particularismes nationaux peu compatibles avec l’idéal supranational que voulait incarner le CAMES. L’université fut considérée comme un attribut de la souveraineté retrouvée une fois fermé l’épisode colonial et le CAMES dut composer avec cette réalité politique tout au long de son existence.

L’opposition la plus virulente aux CCI est cependant venue de l’Université de Dakar où le Syndicat unique et démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES)[57] ne fut pas loin de dénoncer une structure néo-coloniale dont la création serait inspirée par la France. Pour Ibrahima Thioub, historien et recteur de l’UCAD, c’était la tradition de contestation de mai 1968 qui se perpétuait ainsi au SUDES justement animé par les anciens étudiants devenus enseignants de l’Université. Ce sont eux qui ont animé la contestation de l’ordre colonial et néocolonial sous la forme de la mainmise française sur les leviers de décision dans les États africains[58].

Réuni en assemblée générale le 13 juin 1977, le SUDES se réjouit du principe énoncé dans le mémorandum présenté par le Secrétariat général du CAMES traduisant la volonté des États membres d’assurer enfin par eux-mêmes la promotion des cadres africains de l’enseignement supérieur au lieu de s’en remettre à la France comme cela avait été le cas depuis l’indépendance[59]. La mise sur pied des CCI, note en revanche le SUDES, est une mesure insuffisante qui ne s’attache pas aux problèmes de fond posés par l’enseignement supérieur en Afrique. La résolution de ces problèmes supposait, selon le SUDES, la satisfaction de six conditions :

- La définition d’une politique nationale de recherche scientifique et technique à l’échelle de chaque État africain;

- Une politique de recrutement, de formation et de promotion des nationaux dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche et qui répond aux aspirations, au progrès, au bien-être et à l’indépendance réelle des peuples d’Afrique;

- L’élaboration de programmes d’enseignement et de recherche dont le contenu, sans perdre son niveau scientifique, doit être centré sur les problèmes scientifiques et techniques qui se posent à l’Afrique dans l’étape historique que nous vivons;

- La prise en charge totale de la gestion administrative et financière des universités africaines par les États africains eux-mêmes afin que l’enseignement supérieur devienne un véritable outil du développement économique et social pour les peuples africains;

- La conception d’une politique de coopération sans restriction entre États africains (à l’exception des États à régime raciste), en vue d’harmoniser leurs systèmes d’enseignement supérieur en matière de recrutement, de promotion et de formation pour permettre des échanges fructueux dans le cadre de la recherche scientifique et technique;

- Enfin, la rupture totale avec le système actuel qui consiste à entretenir les rapports de coopération scientifique et technique presque exclusivement avec les anciennes puissances coloniales. Les universités africaines doivent établir les rapports de coopération sur une base d’égalité et de bénéfice mutuel avec les universités de tous les pays du monde, quel que soit leur régime social, exception faite pour les pays pratiquant les discriminations raciales[60].

Considérant que le texte de l’accord était resté muet sur ces problèmes fondamentaux, le SUDES tira la conclusion qu’il ne traduisait en réalité que la volonté de transplanter purement et simplement en Afrique le modèle universitaire français au moment même où l’anachronisme de ce dernier était dénoncé par nombre d’enseignants français[61]. Cette posture de défiance vis-à-vis des CCI était renforcée par ce que le SUDES qualifiait de présence massive des spécialistes étrangers au sein d’une structure interafricaine (spécialistes étrangers dont le nombre ne doit en aucun cas excéder 1/3 des membres des CTS).

Le syndicat sénégalais épingla par ailleurs ce qu’il appela l’inutilité du CCG en raison du double emploi qu’il faisait avec le Secrétariat général[62]. En raison de ces lacunes constatées, le SUDES actualisa une des conclusions issues de sa journée d’études du 24 avril 1977, consistant à défendre l’idée de la création d’un comité consultatif national seul capable d’assurer dans les meilleurs délais la nationalisation effective de l’Université de Dakar. Ce syndicat regrettait donc la conclusion entre les États africains membres du CAMES d’un accord qui ne prenait pas en considération ces réalités et promit de saisir l’État du Sénégal afin qu’il obtienne sa modification (l’accord relatif aux CCI) des autres États[63].

L’éventualité de cette saisine fut synchrone de propositions d’amendements formulées par le SUDES, dont la suppression du CCG et la souveraineté des CTS au niveau de la procédure de désignation de leurs membres[64] et des instances de validation des résultats issus des CCI. Chaque année après leur réunion, proposait le SUDES, les CTS communiqueraient les résultats de leurs délibérations au Secrétaire général qui se chargerait de les communiquer aux universités ayant présenté des candidats[65].

Le maintien du statu quo montre que ces propositions ne reçurent pas d’écho favorable de la part des instances du CAMES. Cette position du SUDES souligne cependant l’importance des positionnements idéologiques dans le niveau d’adhésion au CAMES. Les partisans de la souveraineté africaine ne pouvaient s’accommoder d’un instrument dont le processus d’enfantement portait selon eux la macule de l’ex-puissance coloniale française. En invectivant « la France et ses colonies de l’OCAM »[66], Alpha Condé se fit l’écho de cette position idéologique qui était largement partagée au sein de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) et dans les universités africaines naissantes[67]. Cette organisation syndicale était en effet connue pour ses prises de position virulentes contre l’impérialisme français en Afrique et son combat pour l’indépendance et l’unité africaine.

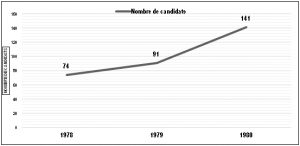

Une catégorie de ses militants souvent qualifiés « d’extrémistes du bord de la Seine » et avides de révolution africaine considérait le CAMES comme une officine néo-coloniale, par différence avec la frange d’étudiants qui pensaient qu’une opportunité était enfin offerte à l’Afrique pour décider du sort de ses cadres[68]. Laya Sawadogo est à ranger dans cette dernière catégorie. Devenu spécialiste de physiologie animale, il commença sa carrière en 1976 comme moniteur assistant à l’École normale supérieure de Koudougou en Haute-Volta. Il fit partie de la deuxième vague d’enseignants-chercheurs promus au grade de maître-assistant par le CAMES en 1979. Il se démarquait ainsi de ses collègues qui avaient refusé la voie africaine, considérant que pour être un vrai maître-assistant, il fallait être nommé par la France[69]. Une telle représentation souligne les multiples contradictions qui n’ont cessé de traverser le mouvement étudiant africain dans les contextes colonial et postcolonial. Le succès des CCI au regard de l’accroissement des candidatures rendit progressivement caduques les premières réticences : 65 dossiers furent envoyés aux CCI de 1978, 95 dossiers en 1979 et 130 dossiers en 1980[70]. Cette tendance haussière témoigne de l’adhésion grandissante des milieux académiques à ce nouvel instrument de surveillance et de qualification des productions intellectuelles dans les universités affiliées. Au regard de ces chiffres, Joseph Ki-Zerbo parlera de dynamique ascendante du CAMES[71] lors de la conférence de Kigali de 1980. Cette session ministérielle allait pourtant sceller son sort comme Secrétaire général du CAMES.

Graphique 1 : Évolution du nombre de candidats au programme CCI de 1978 à 1980

Succession et crise institutionnelle au CAMES : 1978–1980

En 1978, Joseph Ki-Zerbo avait été investi à Toma, sa sous-préfecture d’origine, comme candidat aux élections législatives du 30 avril de la même année en Haute-Volta. Pour respecter une disposition de la loi voltaïque qui rendait incompatible le mandat législatif avec le statut de fonctionnaire international ou interafricain[72], Joseph Ki-Zerbo adressa le 18 février 1978 à M. Harouna Traoré, ministre voltaïque de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un courrier de démission[73] libellé comme suit :

(…) Compte tenu de la nouvelle législation, je me vois contraint à mon grand regret, de vous notifier par la présente, ma démission du poste de secrétaire général. Je le fais avec d’autant plus d’amertume qu’après 14 ans d’efforts au service du CAMES, cette organisation accède à sa maturité[74].

Si cette correspondance met en lumière le rôle pionnier joué par Joseph Ki-Zerbo dans l’histoire de cette institution, les conjonctures et les conjectures politiques déteingnirent souvent et pour le pire sur sa carrière intellectuelle[75]. Élu député, Joseph Ki-Zerbo démissionna de son poste de Secrétaire général du CAMES à l’occasion d’une réunion de la CONFEMEN à Ouagadougou organisée du 6 au 8 mars 1978. La conférence prit acte de cette démission par une résolution spéciale et décida de confier l’intérim au Secrétaire général adjoint, le Togolais Seth Wilson jusqu’à la session ordinaire suivante. La CONFEMEN souhaita cependant que Joseph Ki-Zerbo puisse indiquer avant l’expiration de ce délai ses intentions vis-à-vis du CAMES[76].

Cette précision suggérait que la CONFEMEN n’acceptait que modérément cette démission de Joseph Ki-Zerbo, lui aménageant une opportunité de retour. La position médiane de la structure de tutelle du CAMES s’expliquait sans doute par des raisons objectives soulignées dans la motion spéciale de la session ordinaire du CAMES qui se tint quelques jours avant la conférence de l’organisation francophone. En effet, les participants à cette session ordinaire exprimèrent leur inquiétude à l’égard de cette démission qui intervenait à un moment où le CAMES avait atteint sa vitesse de croisière et où des programmes importants et urgents étaient en voie d’exécution. Les réunions suivantes du CCG et des CTS en mars 1978 à Abidjan et des CTS en juillet 1978 à Dakar requéraient la continuité de l’action du Secrétaire général. Les participants, après les félicitations d’usage adressées à Joseph Ki-Zerbo, souhaitèrent que la conférence des ministres envisageât les voies et moyens pour permettre au CAMES d’exécuter ces programmes avec le concours de Joseph Ki-Zerbo jusqu’à la nomination d’un nouveau secrétaire général[77].

La CONFEMEN, ayant pris connaissance du rapport d’activités du Secrétaire général du CAMES et de cette motion spéciale, mandata le secrétaire général intérimaire de poursuivre en étroite collaboration avec Joseph Ki-Zerbo les activités du CAMES, notamment le programme sur les CCI[78]. La suite relève de l’ubuesque et plongea le CAMES dans une grave crise institutionnelle. Désigné Secrétaire général intérimaire, Seth Wilson fut dans l’incapacité d’exercer ses fonctions. Lors d’un voyage au Togo, son pays d’origine, il fut placé en détention et par conséquent tenu dans l’impossibilité d’assurer la relève. Il payait sans doute ses accointances avec Joseph Ki-Zerbo[79].

Cette situation amena M. Amar Samb, Secrétaire général du Secrétariat technique permanent (STP) de la CONFEMEN, à adresser une correspondance au président en exercice de ladite instance, dans laquelle il notait que « depuis le 1er avril 1978, le Secrétaire général intérimaire est absent sans qu’on puisse savoir avec certitude son sort actuel. » Il proposa que « la CONFEMEN constate cette absence prolongée et prenne les mesures conservatrices qui s’imposaient ». Il suggéra alors au président en exercice de « désigner un fonctionnaire chargé de l’intérim de l’intérimaire jusqu’à la 32e session de la CONFEMEN, en mars-avril 1979 »[80]. Le blocage de l’organisation au-delà de l’aspect institutionnel se traduisit également par la suspension du paiement des salaires du personnel et de diverses factures importantes et urgentes en instance[81].

Le 5 juillet 1978, les autorités de la CONFEMEN demandèrent aux autorités voltaïques de remédier à la vacance de la direction du CAMES. Le Voltaïque Tibo Siméon Kabré, chimiste de formation et maître de conférences à l’Université de Ouagadougou, devint le nouveau Secrétaire général par intérim. Le 5 août 1978, contre toute attente, M. Seth Wilson rentra du Togo après sa libération. Une nouvelle passation des charges fut donc organisée le 18 août au siège du CAMES entre Tibo Siméon Kabré, Secrétaire général intérimaire désigné sortant et M. Seth Wilson, Secrétaire général rentrant[82]. Plus inattendu encore fut le retour de Joseph Ki-Zerbo. Après avoir rendu sa démission de l’Assemblée nationale de la Haute-Volta le 1er novembre 1978 (Pajot 2009 : 178-179), il reprit ses fonctions à la tête du CAMES. Lors de la session ordinaire de l’organisation au Québec, en avril 1979, l’intéressé expliqua les conditions de son retour :

Suite aux décisions intervenues après contacts entre l’ex-Secrétaire général et les autorités voltaïques, ces dernières notifiaient aux autres pays membres de la conférence la reprise par le Pr Ki-Zerbo de ses activités au sein du CAMES. Ces démarches ont été faites en étroite liaison avec M. le ministre voltaïque, président en exercice de la CONFEMEN[83].

Les motivations de Joseph Ki-Zerbo, qui troqua l’écharpe du parlementaire contre la toge académique, et le contenu de ses démarches avec les autorités voltaïques pour son retour au CAMES suscitent des questionnements intéressants que les archives n’éclairent pas malheureusement. Nous pouvons cependant émettre une double hypothèse explicative. On peut y voir une stratégie du pouvoir voltaïque visant à éloigner de la scène politique un adversaire de l’envergure de Joseph Ki-Zerbo ou encore le choix de ce dernier de se consacrer à ses tâches académiques, prenant ainsi acte des difficultés à s’imposer dans l’arène politique voltaïque.

En tout état de cause, l’instabilité institutionnelle née de ce retour, que Joseph Ki-Zerbo qualifia pour sa part de « phase critique de la direction de l’organisation » lors de la session du CAMES de 1979 au Québec, rendit cruciale la 33e session de la CONFEMEN qui eut lieu à Kigali en 1980. Dans son allocution d’ouverture, Joseph Ki-Zerbo salua longuement les performances du CAMES se traduisant par une situation financière saine. Le rapport de vérification des comptes au titre des exercices budgétaires 1976-1977 et 1977-1978, conclut que l’exercice 1976-1977 avait été légèrement excédentaire de 96 235 francs CFA. Quant à l’exercice budgétaire 1977-1978, les six premiers mois, selon le commissaire aux comptes du CAMES, auguraient – sauf retournement de tendance – d’une exécution budgétaire qui se poursuivrait et se terminerait dans de très bonnes conditions, les rebours étant nettement inférieurs aux recettes[84]. Cette bonne tenue des finances de l’institution valut à Joseph Ki-Zerbo le quitus des autorités politiques du CAMES. Sans doute conscient des ruses de l’histoire, l’historien termina son discours de Kigali de 1980 en indiquant que :

Les hommes passent; il arrive même qu’ils trépassent. Avec ou sans nous, cette volonté des États, servie par cet outil toujours mieux ajusté, continue à porter d’autres fruits, tels que nous ne pouvons pas les pressentir aujourd’hui, mais qui n’en seront pas moins succulents[85].

Le 16 avril 1980, la CONFEMEN décida de ne pas renouveler le mandat du Secrétaire général sortant, Joseph Ki-Zerbo, et déclara vacant le poste de Secrétaire général du CAMES jusqu’à sa 34e session à Paris (novembre 1981). Et elle nomma à nouveau Seth Wilson, Secrétaire général adjoint, en qualité de Secrétaire général par intérim[86]. Ce limogeage sans explication, ni indemnisation de Joseph Ki-Zerbo fut dénoncé comme une humiliation par le journaliste guinéen Siradiou Diallo qui y consacra en 1980 un article dans l’hebdomadaire Jeune Afrique sous le titre L’Affaire Ki–Zerbo (Diallo 1980 : 37)[87]. Il dénonça un complot politique ourdi par le gouvernement voltaïque et la France pour diverses raisons[88]. La prise de position de l’intérimaire Seth Wilson sur la question des droits de son prédécesseur conforte l’idée que les préoccupations politiques n’ont pas été absentes de l’éviction de Joseph Ki-Zerbo. L’aspect politique devait être écarté du débat permettant ainsi de rechercher un règlement à l’amiable pour indemniser celui qui, selon Seth Wilson, avait donné ses lettres de noblesse au CAMES pendant 17 ans, dont 5 ans de bénévolat[89].

La cheville ouvrière de la lente apothéose du CAMES tirait ainsi sa révérence sans gloire[90], victime sans doute de ses propres stratégies de positionnement entre deux arènes (politique et intellectuelle) dont Michel Foucault a montré qu’elles sont traversées par des rapports de pouvoir. Ce départ inattendu intervint, selon Seth Wilson, en pleine crise budgétaire, une campagne de presse consécutive à la personnalisation des affaires du CAMES et les lacunes des textes statutaires de l’organisation[91]. Ce tableau peu reluisant dressé par le Secrétaire général intérimaire fut assombri par le conflit ouvert qui l’opposait au Voltaïque Tibo Siméon Kabré sur fond de concurrence entre certains pays membres pour le contrôle de l’institution.

Conclusion

L’histoire du CAMES se confond ainsi avec les trajectoires intellectuelle et politique de Joseph Ki-Zerbo, figure majeure de l’intelligentsia africaine. Historien de formation, l’éclair de génie de Joseph Ki-Zerbo a été d’avoir résisté à la tentation de mettre le CAMES sous la coupe des Sciences humaines en général et de la discipline historique en particulier. Les programmes initiaux en portent témoignage. Celui consacré à la pharmacopée et à la médecine traditionnelle atteste de l’ancrage dans le terroir de ce fils de paysans, soucieux de fonder son discours de réhabilitation du passé africain sur des réalités empiriques, au-delà de théories abstraites sur l’existence d’un univers de sens africain. L’histoire reprend ainsi ses droits dans la pratique intellectuelle et sociale de l’historien.

L’avènement des CCI en 1978 comme procédure africaine de légitimation savante reste cependant l’emblème des années Ki-Zerbo. L’accroissement des candidatures témoigne du succès de ce programme qui apparut alors comme une rupture dans la gestion des carrières universitaires dans la majorité des universités de l’Afrique noire francophone. Cette dynamique globale instituée par le CAMES a conduit le philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga à souligner que :

La balkanisation et la dépendance n’ont pas été totalement consommées en Afrique de l’Ouest au plan universitaire grâce aux liens maintenus et créés par le CAMES organisant et arbitrant en toute autonomie et indépendance la qualification et la promotion des enseignants africains par leurs pairs africains (Boulaga 2007 : 62).

La crise institutionnelle des années 1978-1980 et le refus de renouveler son mandat lors de la session de la CONFEMEN de 1980 à Kigali clôturent l’ère Ki-Zerbo dans des conditions peu glorieuses. La période (1980-1981) qui s’ouvre après Kigali est incontestablement un temps de régression dans l’évolution institutionnelle du CAMES.

- Les pays fondateurs sont le Bénin, la Haute-Volta, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Niger, le Rwanda, le Tchad, le Togo, le Sénégal auxquels se joindront tour à tour la Guinée Bissau en 2005, la Guinée Équatoriale en 2010, la République démocratique du Congo en 2011. ↵

- Centre des archives diplomatiques de Nantes. Ministère des Affaires étrangères. Poste de Ouagadougou. CAC-RP 499PO/1-619. Résolution n° 23 sur la création et l’organisation du CAMES. La réunion de la CONFEMEN réunie à Libreville du 5 au 10 février 1968 a pris acte de cette résolution. ↵

- Archives nationales du Sénégal (ANS), Compte rendu des travaux de la Conférence des chefs d’État de l’OCAM. Niamey, 22-23 janvier 1968. Édité par le Secrétariat général de l’OCAM. Yaoundé, p.32. ↵

- Il s’agit de la réforme Fouchet de 1966 consacrée à l’Éducation nationale en France, qui ne manqua pas d’avoir des répercussions sur l’enseignement supérieur dans les États africains. Par la suppression de la première partie du baccalauréat (la plus sélective), elle provoqua, par exemple, une massification de l’enseignement supérieur africain francophone, alors que les ressources financières manquaient cruellement. Elle renforçait par ailleurs l’emprise de la France sur l’université africaine naissante. Les recteurs des universités africaines devaient par exemple être choisis d’un commun accord par la France et les États africains. Sur cette question, voir Abdoulaye Bathily, Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris, Chaka, 1992, 191 p. ↵

- Centre des archives diplomatiques de Nantes. Ministère des Affaires étrangères. Op.cit. Résolution n° 23 sur la création et l’organisation du CAMES. ↵

- Valy Sidibé, directeur de l’École normale supérieure d’Abidjan. Entretien du 24 janvier 2018 à Niamey. ↵

- Laya Sawadogo. Entretien du 3 août 2017 à Ouagadougou. ↵

- Valy Sidibé. Entretien du 24 janvier 2018 à Niamey. ↵

- C’est ce qui ressort de nos entretiens avec Iba Der Thiam (14 octobre 2017 à Dakar), historien et ancien ministre de l’Éducation nationale du Sénégal (1983-1988) et Simon Pierre Ekanza (21 septembre 2017 à Abidjan), historien à la retraite, ancien doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Cocody-Abidjan. ↵

- L’expression est de Laya Sawadogo, ancien ministre de l’Enseignement supérieur du Burkina Faso, ancien vice-président du Conseil des ministres du CAMES. Entretien déjà cité. ↵

- Sur cette question, les lecteurs pourront consulter avec fruit les ouvrages de Sékou Traoré, La fédération des étudiants d’Afrique noire en France, FEANF, Paris, L’Harmattan, 1985, 102 p.; Charles Diané, Les grandes heures de la FEANF, Paris, Éditions Chaka, 1990, 190 p.; Jean Martin Tchaptchet, Quand les jeunes Africains créaient l’histoire : récit autobiographique, T.2, Paris, L’Harmattan, 2006, 359 p.; Fabienne Guimont, Les étudiants africains en France, 1950-1965, Paris, L’Harmattan, 1977, 333 p. Abderrahmane N’Gaindé, Entretien avec Amady Aly Dieng. Lecture critique d’un demi-siècle de paradoxes, Dakar, CODESRIA, 2012, 148 p., Amady Aly Dieng, Mémoire d’un étudiant africain : de l’école de Djourbel à l’Université de Paris (1945-1960), vol. 1, 194 p. Mémoire d’un étudiant africain : de l’université de Paris à mon retour au Sénégal (1960-1967), vol. 2, 212 p. Dakar, CODESRIA, 2011. Amady Aly Dieng, Les premiers pas de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF), (1950-1955) : (De l’union française à Bandoeng), Paris, L’Harmattan, 2003, 354 p. ↵

- En 1958, le non de la Guinée au référendum suscita la colère de la France qui coupa tout lien avec ce pays. C’est alors qu’une trentaine d’intellectuels et de cadres africains et français s’engagèrent auprès de la jeune république. Au nombre de ceux-ci, on peut citer Abdou Moumouni, physicien originaire du Niger, Louis Béhanzin, mathématicien originaire du Dahomey , Memel Foté, philosophe originaire de la Côte d’Ivoire. Il y avait également des Antillais, mais aussi des Français progressistes tels que Jean Suret-Canale et Yves Bénot. Sur cette aventure guinéenne de Joseph Ki-Zerbo, voir Thierno Bah, « Joseph Ki-Zerbo et l’essor de l’historiographie africaine : Témoignage », Bulletin du CODESRIA, 2007, op.cit., p. 63-64; Toyin Falola, « Joseph Ki-Zerbo et la lutte pour l’indépendance », Ibid., p .49-53. ↵

- Archives du CAMES. Conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays d’expression française. Ouagadougou (2-8 mars) 1978, Séance d’ouverture de la réunion du CAMES. Allocution de Joseph Ki-Zerbo, p. 3-4. ↵

- Centre des archives diplomatiques de Nantes. Ministère des Affaires étrangères/Poste de Ouagadougou. CAC-RP 499PO/1-619. Joseph Ki-Zerbo à M. l’Ambassadeur de la France en Haute-Volta. Ouagadougou, le 3 juin 1971. Secrétariat général du CAMES, n° 063/CAMES/SG. ↵

- Ibid. Recrutement et installation du personnel du CAMES. ↵

- L’accord de siège ne sera signé que le 2 novembre 1981 par le président en exercice du Conseil des ministres et les autorités compétentes du pays siège. ↵

- Cf. Procès-verbal de passation de service, le 13 janvier 1982 à Ouagadougou, entre M. Tibo Siméon Kabré secrétaire général par intérim du CAMES (sortant) et le Pr Emmanuel Kotso Nathaniels secrétaire général du CAMES (entrant). Archives du CAMES. Ouagadougou, Annexe 2. Entre 1970 et 1981, ce personnel s’enrichira de Mme Doulkom, secrétaire de direction, Malick Athanase Bambara, agent comptable, Ki Karamogo, gardien et Sinkondo Zinta, planton. ↵

- Depuis 1965, l’ancien Dahomey (aujourd’hui Bénin) et le Togo se partageaient l’institut supérieur du Bénin (ISB). La section scientifique de cet institut se trouvait au Dahomey quand la section littéraire était implantée à Lomé. ↵

- Centre des archives diplomatiques de Nantes. Ministère des affaires étrangères. Poste de Ouagadougou. CONFEMEN. Bangui, 25-28 janvier 1971. Projet de recommandation sur le CAMES. ↵

- Ibid. ↵

- Ibid. ↵

- Ibid. ↵

- Comme ce fut le cas à Ouagadougou en 1968 et en 1970 (sessions ordinaires) à Tananarive en 1972, deux colloques et une session ordinaire à Lomé en 1972, 1973, 1974. ↵

- Archives du CAMES. Mémorandum du CAMES, publié en 1975, p. 5-6. À quelques nuances près, cette architecture institutionnelle continue de régir le fonctionnement du CAMES, plusieurs décennies après. Un deuxième secrétaire général adjoint ne fut jamais nommé, faut-il le préciser. ↵

- Ce mouvement a été marqué par la création dans chaque pays des universités nationales : universités nationales de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Bénin, du Niger, etc. ↵

- Archives du CAMES. Conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays d’expression française. Ouagadougou (2-8 mars) 1978, Séance d’ouverture de la réunion du CAMES. Allocution de Joseph Ki-Zerbo, p. 7. ↵

- Les pays signataires étaient le Burundi, La République unie du Cameroun, la Centrafrique, le Congo, La Côte d’Ivoire, le Bénin, le Gabon, la Haute-Volta, Madagascar, Mali, l’Île Maurice, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo et le Zaïre. ↵

- Archives du CAMES. Convention générale relative à la validité de plein droit des diplômes de l’enseignement supérieur. La convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les États d’Afrique, dite encore Convention d’Arusha, fut quant à elle adoptée le 5 décembre 1981. ↵

- Centre des archives diplomatiques de Nantes. Ministère des Affaires étrangères. Poste de Ouagadougou. Affaires culturelles et coopération technique de l’ambassade de France en Haute-Volta. Note sur la réunion du CAMES, 21-23 janvier 1971 à Ouagadougou. ↵

- Archives du CAMES. Réunion du CAMES, Lomé, 25-26 février 1974. Allocution de Joseph Ki-Zerbo, p. 3. ↵

- Sur le bilan de ce programme entre 1974 et 1986, voir le travail d’Edouard Adjanohoun, Évaluation du programme du CAMES sur Pharmacopée et médecine traditionnelles africaines, Archives du CAMES, 1989, 24 p. ↵

- Mamadou Kandji. Entretien du 11 octobre 2017 à la Gueule Tapée, Dakar. ↵

- Actuel chef d’État de la Guinée. ↵

- Boubacar Barry. Entretien du 6 octobre 2017 à son domicile de Fann, Dakar. ↵

- Iba Der Thiam. Entretien déjà cité. Ancien ministre de l’Éducation nationale du Sénégal. Entretien du 14 octobre 2017, à son domicile de Liberté 6 Dakar. ↵

- Archives du CAMES. Conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays d’expression française. Ouagadougou, 2-8 mars 1978, p. 3-4. ↵

- Archives du CAMES. CONFEMEN. Documents établis par la commission consultative d’experts pour la réforme de l’enseignement supérieur en Afrique et à Madagascar, 1967, p. 4. ↵

- Archives du CAMES. CAMES. Une institution au service de la coopération inter-universitaire africaine, 1987, op.cit., p. 15. ↵

- Archives du CAMES. Mémorandum sur le CAMES, 1975, op.cit., p. 8. ↵

- Ibid. ↵

- Pour diverses raisons, l’accord sur les jurys interafricains fut reporté à une séance ultérieure. ↵

- Archives du CAMES. Session ordinaire du CAMES-Bruxelles, 14-15 mars 1977. Résolution et motion. Résolution I. ↵

- Il fut décidé lors du colloque de Lomé sur les CCI, que le coût global du fonctionnement des CCI serait de 22 millions de francs CFA, 75 à la charge des États africains et 25 à la charge des pays amis (France, Belgique, Canada, etc.) Pour la participation africaine, le principe de la contribution financière sur la base des effectifs des étudiants selon l’option modulée 2000 fut adopté après des débats forts controversés. La Côte d’Ivoire, le Togo et le Sénégal devaient verser chacun, la somme de 2 500 000 francs, le Niger et l’empire centrafricain 1 500 000 francs; le Tchad et la Haute-Volta : 1 000 000 francs CFA. Cf. Archives du CAMES. Colloque du CAMES sur les CCI à Lomé, 7-9 juillet 1977. ↵

- Archives du CAMES. Colloque du CAMES sur les CCI. Lomé, 7-9 juillet 1977. Procès-verbal, p .6. ↵

- Archives du CAMES. Rapport d’activités du Secrétaire général du CAMES pour l’année 1977-1978, p. 1. ↵

- Archives du CAMES. Communiqué d’Abidjan sur la forme définitive des CTS. Fait à Abidjan, le 31 mars 1978. Ce furent les premiers CTS du genre qui eurent lieu du 10 au 15 juillet 1978 à Dakar avec comme maître d’œuvre madame Bognana, secrétaire de direction au CAMES. ↵

- C’est ainsi que, sur la base des recommandations faites par les CTS, le CCG a décidé par exemple que le CAMES se mettrait en rapport avec les instances compétentes de l’enseignement supérieur en France pour connaître les noms des ressortissants des pays membres de l’accord qui se portaient candidats en France. Le CCG prit par ailleurs plusieurs autres décisions : il décida, entre autres, que la période retenue pour la convocation des CCI était fixée du 10 au 20 juillet de chaque année, l’arrivée des dossiers au CAMES étant fixée au 15 mars. La session extraordinaire dite de rattrapage fut supprimée, l’inscription avec effet rétroactif restant possible. Les éléments de dossiers indispensables pour la date du 15 mars au CAMES étaient la thèse et les publications. Les autres pièces pouvaient être acheminées plus tard, mais étaient indispensables pour l’examen final du dossier. Enfin les membres des CTS qui faisaient acte de candidature ne devaient pas être convoqués aux sessions au cours desquelles leur dossier était examiné. Cf. Archives du CAMES. Session des CCI, Ouagadougou, 11-14 juillet 1979. Rapport de la session du CCG. ↵

- Un ressortissant béninois candidat à une inscription sur la LAFPT avait envoyé son dossier par fret dans les délais requis, raconte Malick Bambara. Le fret n’achemina pas le dossier, car ne connaissant pas les délais du CAMES. Le dossier fut gardé à la poste et c’est beaucoup plus tard que le CAMES en fut informé. Le dossier récupéré par Malick Bambara était hors délai. Le candidat intenta un procès contre le CAMES qu’il a gagné et l’institution, à son tour, réagit en intentant un procès contre la compagnie aérienne. Malick Bambara. Entretien déjà cité. ↵

- Archives du CAMES. Session ordinaire de la CONFEMEN, Québec, 23-27 avril 1979. Rapport Joseph Ki-Zerbo, p. 5. ↵

- Il s’agit du Sénégal, du Niger, du Cameroun et du Congo. ↵

- Archives du CAMES. Rapport d’activités du Secrétaire général du CAMES pour l’année 1977-1978, p. 2. ↵

- Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur signera finalement en 1996 à Lomé les accords relatifs aux CCI et aux concours d’agrégation en marge de la 13e session ordinaire du conseil des ministres (22-25 avril 1996). ↵

- Thierno Bah. Entretien du 14 octobre 2017 à Dakar. ↵

- Même informateur. ↵

- Le système camerounais se présentait ainsi : un recrutement standardisé à assistant. Après un an d’assistanat, les détenteurs du doctorat d’État passaient au grade de chargé de cours ou maître-assistant. Les docteurs de 3e cycle devaient attendre deux ans avec à leur actif deux publications au moins. Pour ensuite passer de chargé de cours à maître de conférences, il fallait réunir les conditions suivantes : doctorat terminal; six ans d’ancienneté; six publications; direction d’un mémoire de maîtrise; encadrement d’une équipe de recherche; rapports administratif et pédagogique favorables. Pour chaque promotion, il fallait constituer le dossier en dix exemplaires et le déposer au bureau du vice-chancelier. Ce dernier envoyait à l’établissement (faculté, école, institut) d’origine. Le doyen de ce dernier le transmettait au département chargé de le faire instruire par un professeur revêtu d’un grade supérieur à celui du postulant. Muni du rapport d’instruction, le conseil d’établissement jugeait la candidature et émettait son avis qu’il envoya au vice-chancelier. Trois autres étapes dans l’ordre étaient encore à franchir : la sous-commission Évaluation, la commission présidée par le vice-chancelier, trois avis d’évaluateurs externes dont deux devaient être favorables pour aboutir devant le conseil d’administration, instance suprême. On notera qu’aucune instance n’est liée par la décision des précédentes, mais qu’au niveau de la commission présidée par le vice-chancelier, les avis antérieurs pouvaient être mis en question et, dans ce cas, le dossier interrompait le cheminement vers l’évaluateur externe. ↵

- Archives du CAMES. Session ordinaire du CAMES, Bruxelles, 14-15 mars 1977. Résolution et motion. Résolution I. ↵

- Il s’agit de la section universitaire de ce syndicat. ↵

- Ibrahima Thioub, actuel recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Entretien du 3 octobre 2017 au rectorat de l’UCAD. ↵

- Archives du CAMES. Position du SUDES sur le double projet des CCI et du règlement intérieur de ces CCI présenté par le CAMES. SUDES. Section de Dakar-Médina. Unité syndicale de l’université. p. 2. ↵

- Ibid., p. 2-3. ↵

- Ibid. ↵

- Sur cette question, Joseph Ki-Zerbo était convaincu que l’instauration du CCG était la garantie de la fiabilité des CCI. Lors du colloque sur les CCI à Lomé en juillet 1977 (déjà cité), à la question de savoir quel était l’intérêt de soumettre au président du CCG la vérification de l’authenticité et de l’exactitude des documents constituant les dossiers de candidature, le Secrétaire général répondit en mettant l’accent sur la tendance fâcheuse de certains candidats, décelée selon lui par plusieurs universités, à présenter de faux documents. Il estima que le Secrétariat général du CAMES avait besoin de la caution du président en exercice du CCG. ↵

- Ibid., p. 3. ↵

- Le SUDES souhaitait une Assemblée générale des enseignants de chaque discipline, convoquée par les soins du CAMES et qui élirait démocratiquement, pour trois ans, les membres du CTS de leur discipline. Cette voie élective des représentants des facultés dans les CTS est en vigueur au Sénégal. Ces élections ne sont toutefois pas placées sous l’égide du CAMES comme le préconisait le SUDES en 1977, mais sous celle de la communauté des pairs au sein des facultés sénégalaises. Le Sénégal est une des exceptions dans ce domaine. Dans la plupart des pays membres du CAMES, les représentants des facultés au sein des CTS sont nommés par l’autorité administrative universitaire. ↵

- Archives du CAMES. Position du SUDES sur le double projet des CCI et du règlement intérieur de ces CCI présenté par le CAMES. SUDES. Section de Dakar-Médina. Unité syndicale de l’université. p. 5. ↵

- Alpha Condé, op.cit., p. 42. ↵

- Le 13 janvier 1967 par exemple, en réaction à la création du MEOCAM (Mouvement des étudiants de l’OCAM) qui se fixait comme objectif de lutter contre le communisme en Afrique et les doctrines marxistes-léninistes, les étudiants africains de l’Université d’Abidjan produisirent une déclaration commune dans laquelle ils affirmèrent que l’OCAM étant une organisation fantoche à la solde des impérialistes, le MEOCAM, sous-produit, ne pouvait être qu’une organisation foncièrement rétrograde. Cf. Paul N’da, Les intellectuels et le pouvoir en Afrique noire. Thèse pour le doctorat d’État ès lettres et Sciences humaines, Paris, EHESS, Centre d’études des mouvements sociaux, 1982. Tome I, p. 334. ↵

- Laya Sawadogo, entretien déjà cité. ↵

- Ibid. ↵

- Ils se tinrent respectivement à Dakar, Ouagadougou et Niamey. ↵

- Archives du CAMES. 33e session de la CONFEMEN, Kigali, 12-16 avril 1980. Allocution d’ouverture du Professeur Joseph Ki-Zerbo. ↵

- Il s’agit de l’alinéa C. de l’article 9 de l’ordonnance n° 78006/PRES/IS/PI relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale de Haute-Volta qui stipule que : « Les fonctionnaires internationaux et interafricains candidats aux élections législatives, doivent justifier de leur démission deux mois au moins avant la date des élections. » Cf. Correspondance en date du 18 février 1978 de Joseph Ki-Zerbo au ministre. Cf. Archives du CAMES. Courrier de Joseph Ki-Zerbo, Secrétaire général du CAMES à M. Harouna Traoré, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Haute-Volta. Ouagadougou, le 18 février 1978, p. 1. ↵

- Voir document en annexe. ↵

- Ibid., p. 2. ↵

- Basile Guissou, universitaire burkinabé et adversaire politique et idéologique de Joseph Ki-Zerbo, estime que l’action politique a énormément diminué son aura scientifique. Cf. Basile Guissou, « Joseph Ki-Zerbo : un cerveau rebelle », Bulletin du CODESRIA, 2007, op.cit., p. 23. Sur son engagement politique, voir également Frédéric Guirma, Comment perdre le pouvoir? Le cas Maurice Yaméogo, Afrique contemporaine, vol.12, Paris, Éditions Chaka, 1991, 156 p. ↵

- Archives du CAMES. Résolution n° 78-11 (De la démission du Secrétaire général du CAMES). ↵

- Archives du CAMES. Session ordinaire du CAMES. Ouagadougou (2-3 mars 1978). Motion spéciale. ↵

- Archives du CAMES. Résolution n° 78-10/CONFEMEN/XXXI des activités du CAMES. ↵

- La posture d’opposant dans laquelle se trouvait Joseph Ki-Zerbo face aux autorités voltaïques de l’époque avait suscité la crainte des autorités togolaises de voir Seth Wilson dans les mêmes dispositions à leur égard. Il fut emprisonné par le régime du président Gnassingbé Eyadema puis relâché grâce à l’intervention conjointe de Joseph Ki-Zerbo et des autorités voltaïques. Il ne regagna son pays qu’à la mort de Gnassingbé Eyadema en février 2005. Cf. Malick Bambara. Entretien à distance du 20 décembre 2017. ↵

- Archives du CAMES. Note de M. Amar Samb, Secrétaire général du STP de la CONFEMEN à l’attention de monsieur le président en exercice de la CONFEMEN. Ouagadougou, le 29 juin 1978, p. 1. ↵

- Archives du CAMES. Correspondance du président en exercice de la CONFEMEN à M. le Directeur général de la Banque internationale des Voltas (BIV). Ouagadougou, le 28 juin 1978. ↵

- Archives du CAMES. Procès-verbal de passation de service entre M. Tibo Siméon Kabré et M. Seth Wilson. Siège du CAMES, le 18 août 1978. ↵

- Archives du CAMES. CONFEMEN. Session ordinaire du CAMES. Rapport du Secrétaire général Joseph Ki-Zerbo. Québec 23-27 avril 1979, p. 2. ↵

- Archives du CAMES. Rapport financier 1978. Fait par Bata Mathias Konaté, commissaire aux comptes du CAMES, p. 2-3. ↵

- Archives du CAMES. Rapport final de la 33e session de la CONFEMEN. Kigali, 12-16 avril 1980. Allocution d’ouverture de Joseph Ki-Zerbo, p. 4. ↵