3 Cerner la complexité linguistique pour ajuster l’action

Cameroun, Madagascar et les multilinguismes

Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.

Nous voulons donc que dorénavant tous arrêts, et ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soient des registres, enquêtes, contrats, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement.

Ordonnance de Villers-Cotterêts pour l’officialisation de la langue française, transcription moderne du texte de 1539, articles 110-111.

La communication représente un élément clef de toute démarche de développement. Le développement durable dépend de la capacité des êtres humains à cerner au plus près les multiples facettes de la complexité linguistique, en vue d’opérer les choix les plus pertinents socialement et les plus économiquement rentables. Cela suppose que soit établi en amont un bilan clair de la configuration réelle de ce plurilinguisme, et que soient pris en compte les soubassements socio-historiques qui le fondent. Toute analyse de la dépendance linguistique, toute initiative de gestion des langues devrait en effet s’appuyer sur une analyse fine non seulement des répertoires en place, mais aussi des représentations, lesquelles sont repérables à travers les discours épilinguistiques. Cela permettrait d’établir le plus exactement possible la situation des langues et les attitudes psychosociologiques déterminantes pour la définition des stratégies les plus pertinentes.

Il peut arriver, en effet, que les populations cibles d’un projet d’alphabétisation rejettent la langue identifiée, car elles perçoivent cette dernière comme un instrument de domination. Le choix du fulfulde comme langue d’alphabétisation à Garoua (SODECOTON[1]) par exemple était objectivement le plus pertinent, mais à l’évidence, ce choix n’était pas neutre. Dès lors, il doit être intelligemment négocié avec les parties prenantes et ne pas sembler surimposé. Il peut arriver également que l’importance d’une langue en tant que véhiculaire soit surévaluée. C’est le cas du hausa dont il a été mentionné des « îlots » à Garoua, Guider et Maroua. Il est vrai que l’on trouve aussi dans toutes ces localités des individus d’origine nigériane, mais ils se sont généralement fondus aux populations locales (peules essentiellement) par le biais d’alliances matrimoniales. La représentativité du hausa demeure, de ce fait, strictement individuelle et n’a aucune dimension supraethnique dans ces localités. En revanche, dans un espace limité à la zone frontalière avec le Nigéria voisin, le hausa peut fonctionner comme véhiculaire. Une évaluation erronée de la situation sociolinguistique conduirait à l’élaboration de stratégies inefficaces parce que non pertinentes.

Le tout en français (ou en anglais), manifeste dans les campagnes de sensibilisation, et tant déploré, tire en fait sa justification des politiques monolithiques visibles dans l’administration, l’école et les médias. L’analyse de situations variées mène à considérer que les arguments objectifs avancés ici et là pour justifier le monolithisme linguistique – l’extrême hétérogénéité linguistique des États notamment – se trouvent invalidés par la comparaison des situations camerounaise et malgache. Madagascar en effet peut se prévaloir d’un taux de monolinguisme rare. Pourtant, cet État n’a jamais réussi la mise en place durable d’une politique linguistique équilibrée accordant une place suffisamment représentative au malgache aux côtés du français et de l’anglais. Un fait notable dans des situations aussi diverses est l’apparition, dans l’un et l’autre cas, d’un idiome mixte, le variaminanana et le camfranglais.

Le présent chapitre a pour objectif d’analyser quelques ressorts de la dépendance linguistique des communautés africaines et malgaches aux langues européennes, sachant que ce qui rend nécessaire la linguistique du développement, c’est la non-pertinence des politiques linguistiques et l’inadaptation de la gestion d’un capital linguistique extrêmement riche. Il y a bien, au niveau institutionnel, la volonté affirmée d’améliorer cette gestion (cf. les différents textes législatifs) et de promouvoir les langues identitaires – sans préjudice de la place des langues officielles (français et anglais), mais force est de constater la lenteur de la mise en œuvre effective des politiques annoncées.

Je commence, dans un premier temps, par analyser quelques aspects de la configuration géolinguistique particulière du Cameroun afin de repérer quelques dynamiques sociolinguistiques à l’œuvre, tout en esquissant une comparaison avec Madagascar – malgré les éléments importants qui les distinguent de manière apparemment radicale. Puis j’observe plus particulièrement la situation linguistique nord-camerounaise et les dynamiques d’une rare complexité qui s’y font jour et qui déterminent des choix inédits en matière de communication de masse.

Aspects de la configuration linguistique du Cameroun

On a souvent expliqué le caractère longtemps monolithique de la gestion des langues au Cameroun par la forte diversité linguistique qui caractérise cet État. Mais il semble bien que l’ostracisme qui a longtemps prévalu à l’égard de l’héritage linguistique endogène n’a que peu à voir avec les conditions objectives de la réalité géolinguistique. Il tire plutôt sa source de défiances et de réticences d’ordre idéologique.

Pour en faire la démonstration, j’ai, à dessein, choisi deux États que séparent de fortes différences sur le plan de la configuration linguistique ainsi que des dynamiques sociolinguistiques, mais qui appliquent des politiques comparables sous bien des angles.

Aspects géolinguistiques

Avec des statistiques démographiques plus ou moins égales en 2017 puisque, selon les estimations de la Banque Mondiale, Madagascar et le Cameroun[2] comptent environ 25 millions d’habitants, les deux pays s’opposent diamétralement par le taux de diversité sur le plan des langues locales et par leur configuration linguistique respective. En effet, alors que le malagasy s’impose à Madagascar comme langue majoritaire parlée par au moins 98 % de la population[3], le Cameroun présente l’une des situations les plus fragmentées d’Afrique du fait non seulement de l’importance numérique des langues représentées – 280 langues nationales vivantes (mais non officielles[4]), mais aussi de la variété exceptionnelle des familles auxquelles appartiennent ces langues. Le territoire camerounais se situe en effet au confluent de trois grands phylums linguistiques sur les quatre que compte le continent : le phylum Nilo saharien, le phylum Afro-asiatique et le phylum Niger-Congo. Seul le phylum Khoïsan, langues des Boschimans et des Hottentots (que l’on trouve surtout dans la partie méridionale de l’Afrique) n’est pas représenté au Cameroun. Signalons que les deux régions les plus morcelées sont sans doute celles des zones de l’Ouest où l’on dénombre une cinquantaine de langues et celle des Monts Mandara – plus d’une trentaine[5].

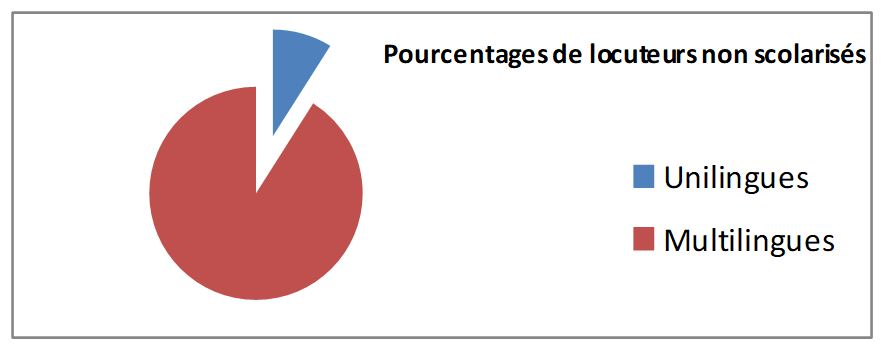

Les enquêtes réalisées par Tourneux et Iyébi-Mandjek (1994, p. 64) fournissent des informations intéressantes sur la généralisation de ce plurilinguisme dans la ville de Maroua, durant la période allant de 1992 à 1993[6]. Sur un échantillon de 200 personnes non scolarisées, il ressort que 18 sont monolingues (soit 9 %) contre 182 bilingues et plus (soit 91 %). Le multilinguisme dans cette ville est donc un fait établi et l’on peut même soupçonner que l’essor des médias et le développement des structures éducatives ont renforcé ce résultat. La mosaïque camerounaise s’oppose à la situation éminemment homogène de Madagascar où une langue, le malgache, est parlée par 92 % de la population (Leclerc, 2016, en ligne). Il est vrai que le malgache comporte 18 régiolectes, mais ils sont tous mutuellement intelligibles.

À Madagascar, le régiolecte majoritaire, le merina, parler de la région de Tamatave, fut préféré aux 17 autres parlers répertoriés en raison de sa longue tradition d’écriture. Langue co-officielle avec le français et l’anglais, le malgache occupe le statut de langue nationale unique. En somme, sur le plan géolinguistique, la relative homogénéité malgache s’oppose à une fragmentation généralisée en contexte camerounais.

Dynamiques sociolinguistiques : diglossies et construction identitaire

Bien que Madagascar représente à la base un peuplement très diversifié – afro-asiatique en majorité (mais il existe aussi des Comoriens, des Européens, des Indiens et Chinois) – les brassages anciens ont fini par constituer un peuplement linguistiquement homogène. Quoi d’étonnant si dans ce pays on ne peut faire état d’aucune langue véhiculaire, alors qu’au Cameroun, le morcellement linguistique ou dialectal, mais aussi l’apparition d’espaces d’hétérogénéité ethnique (dus à des facteurs tels que l’urbanisation, l’islamisation, l’évangélisation, la scolarisation, etc.) ont constitué des conditions idéales pour le développement de langues véhiculaires. Au Cameroun, nous pouvons en citer au moins huit, dont le fulfulde dans les trois régions septentrionales, l’ewondo au centre et à l’est sous sa forme pidginisée (mongo ewondo), le pidgin-english (zones de l’Ouest, du Littoral) qui, en relativisant une hétérogénéité linguistique que l’on ne saurait nier, contribuent à relever le défi de la communication et de la circulation de l’information compte tenu des exigences du développement.

Au Cameroun, le français, lui aussi, joue de facto un rôle déterminant dans la communication interethnique et acquiert dans les régions francophones, une fonction véhiculaire au sens strict du terme. Il parvient même à se vernaculariser, entrant en concurrence avec les langues camerounaises et contribuant fortement à des phénomènes d’hybridation ou d’étiolement linguistiques. Il faut en effet noter l’émergence de phénomènes d’hybridation auxquels la littérature scientifique s’intéresse désormais. Dans ce registre, nous trouvons au Cameroun le pidgin-english et le camfranglais; le premier est une langue mixte de manière intrinsèque et le second, un sociolecte à valeur cryptique et à base lexicale camerounaise, française et anglaise. Il est habituellement pratiqué par les jeunes. Citons, dans le même ordre d’idées, le variaminanana[7] à Madagascar. La comparaison entre les deux contextes d’apparition du camfranglais et du variaminanana remet en question l’idée selon laquelle l’émergence d’idiomes mixtes s’expliquerait par la fragmentation linguistique. Le variaminanana, qui se développe dans un contexte national où le malagasy (dialecte merina de la région d’Antananarivo) est pratiqué par la majeure de la population, correspond à une démarche implicite de construction identitaire. De même, le camfranglais est né non pas du fait de l’hétérogénéité des milieux urbains, mais d’un souci de revendication identitaire (Essono, 2001).

La transmission intergénérationnelle de la majorité des langues identitaires connaît un fort déclin au Cameroun. Cela est le fait non seulement des brassages ethniques et de l’adoption subséquente de véhiculaires (y compris le français), mais encore du prestige de ces véhiculaires sur le marché linguistique. Bitjaa Kody (2000) dresse un bilan sans complaisance de cette situation. Ses prévisions, apocalyptiques pour certain-e-s, relèvent simplement du réalisme et du constat. La situation décrite n’est pas sans renforcer l’audience du français et de la francophonie. Par contre, à Madagascar, la forte proportion des malgachophones à l’heure actuelle laisse supposer que la transmission intergénérationnelle y demeure vivante. Une enquête de Razafindratsimba (2010, p. 139) révèle que seulement 2,01 % des personnes interrogées utilisent le français comme seule langue de communication en contexte familial. Dans les villes camerounaises, la majorité des jeunes francophones parlent exclusivement cette langue en contexte familial (Feussi, 2006). Les 2 % cités pour Madagascar sont pourtant constitués, comme l’indique l’auteur, d’enfants ou d’enseignants ayant été scolarisés depuis le primaire dans des écoles d’expression française.

En fait, les bilinguismes officiels, au Cameroun aussi bien qu’à Madagascar, cachent en réalité des situations bien plus complexes de diglossie et même de diglossie enchâssée (Beniamino Michel 1997, p.125-130)[8]. La diglossie malgache comprend une diglossie français-malgache où le français tient lieu de « variété haute », étant perçu comme la langue de la modernité et de la spécialisation de haut niveau, et ce malgré le fait que le malgache soit investi d’un statut juridique et soit enseigné dans un cadre institutionnalisé. Il faut noter par ailleurs une seconde diglossie dans laquelle s’opposent le malgache officiel (merina) et les autres régiolectes, le malgachophone étant alors en mesure d’activer l’une ou l’autre variété en fonction des situations discursives. Cela dit, le malgache officiel est celui utilisé dans l’institution scolaire ainsi que dans les médias régionaux. Au Cameroun, nous allons retrouver, au moins régionalement, cette configuration de diglossie français-langues camerounaises[9] dans laquelle vient s’enchâsser une diglossie fulfulde littéraire/fulfulde véhiculaire. Au Cameroun, tout visiteur ou toute visiteuse peut remarquer que parmi les médias audiovisuels, seule la radio comporte des tranches d’antenne en langue nationale. La télévision nationale n’a pas encore de programme en langues camerounaises. Ces dernières ne sont présentes que sporadiquement à travers quelques spots publicitaires. Par contre, des chaînes privées diffusent des programmes d’information dans certaines langues du Cameroun, notamment en ewondo, fulfulde, bassa entre autres. À Madagascar, parmi les 140 radios FM qui émettaient en 2002, certaines s’inscrivent dans un bilinguisme malgache officiel/régiolecte, pendant que d’autres sont bilingues français/malgache, ou encore unilingues malgache ou français (Harijaona, 2004).

Concernant les configurations marquées par la diglossie, notons qu’il a été relevé, au Nord-Cameroun, l’émergence d’un idiome commun issu de la variété véhiculaire du fulfulde, mais tendant désormais à devenir une koinè consensuelle et transethnique qui assure désormais une fonction de construction identitaire (Métangmo-Tatou, 1988, 2003). Une analyse de la situation nord-camerounaise révèle en effet qu’il s’est constitué, en diachronie, une polyglossie étagée avec différents paliers d’enchâssement :

- français vs langues locales;

- français vs langues supra-locales (fulfulde essentiellement);

- fulfulde vs langues locales;

- fulfulde littéraire vs fulfulde véhiculaire.

Toutefois, entre le standard littéraire de base et la variété véhiculaire, il ne s’inscrit pas une rupture franche, mais plutôt un continuum constitué d’un faisceau de lectes intermédiaires. À partir de contextes géolinguistiques diamétralement opposés – homogénéité malgache vs hétérogénéité camerounaise –, des dynamiques sociolinguistiques comparables vont finalement aboutir, dans un cas comme dans l’autre, à des phénomènes d’hybridation linguistique.

Razafindratsimba, dans son analyse des pratiques et représentations concernant le malgache, le français et le variaminanana, explique – et cela se vérifie dans le cas du camfranglais également :

Ces langues – et ces pratiques langagières – ne se limitent pas à leur fonction simple d’outil de communication puisqu’elles traduisent des positionnements, des enjeux, des représentations, projettent des systèmes axiologiques et s’inscrivent dans un jeu de rapports complexes (Razafindratsimba, 2010, p. 135).

Cette autrice considère que les pratiques plurilingues et plurielles, de même que la complexité du rapport aux langues, trouvent leur origine dans le contexte général de contact de langues. J’adhère à cette hypothèse et j’ajoute que ces pratiques pourraient également fonctionner comme un révélateur de l’ambivalence de ces rapports animés en même temps d’attitudes d’attraction et de répulsion. Cela se manifeste au Cameroun, où se développent des formes identitaires, mais basilectales, du français. Toutefois, comme je l’ai indiqué ailleurs, « l’attrait exercé par ce français commun, légitimé de surcroît par des pratiques littéraires et des démarches scientifiques, n’a d’égal que la séduction des Camerounais par rapport aux formes les plus épurées du standard international » (Métangmo-Tatou et Tourneux, 2006, p. 67).

Au moins, dans le cas de Madagascar, en présence d’un malgache pratiqué par la quasi-totalité de la population et investi d’un statut juridique ancien et bien établi, l’on pourrait difficilement poser l’hypothèse que ces parlers hybrides témoignent d’une volonté d’élaborer un code commun. J’adhère à la position de Razafindratsimba pour qui la pratique d’une langue étrangère, la langue française en l’occurrence, peut être interprétée comme « vectrice de l’intégration de soi dans des schèmes culturels autres que les siens, et plus largement, vectrice d’expression de l’appartenance de l’individu à des identités plurielles » (Razafindratsimba, 2010, p. 141).

Mais si l’hypothèse de la recherche d’un code commun identitaire est retenue dans la genèse tant du camfranglais que du variaminanana, cela mène à envisager le recours à ces lectes dans le cadre de campagnes d’information, et ce, malgré le prestige limité dont ces lectes sont investis. Jusqu’à présent, au moins dans le cas du Cameroun, les communicateurs et communicatrices ne revendiquent pas officiellement le recours au camfranglais, même si des pratiques de terrain lui réservent une certaine part dans la communication relative au VIH dans les milieux jeunes. Actuellement, des campagnes initiées par les opérateurs de téléphonie mobile lancent des slogans en camfranglais, sans toutefois faire, on peut s’en douter, l’unanimité.

En réalité, l’ensemble des phénomènes évoqués ici, et dont les chercheurs et chercheuses n’ont pas encore exploré toute la complexité, trouvent leur origine dans des évolutions sociétales qui méritent explicitation et des dynamiques historiques mettant en jeu langues, identités et intérêts sociopolitiques divers.

Politiques linguistiques et construction identitaire

Je voudrais, dans cette section, relever les similitudes et les dissemblances entre les deux pays en ce qui concerne les politiques mises en œuvre en focalisant l’attention sur quelques jalons significatifs de l’histoire.

L’administration publique

Notons d’emblée que dans l’un et l’autre État, les bilinguismes de jure ne coïncident pas toujours avec des situations de fait. Comme nous l’avons indiqué, le Cameroun se distingue par un bilinguisme officiel français/anglais – surtout de contigüité, alors qu’à Madagascar, un idiome local, le malgache, vient s’ajouter au couple français/anglais, et cela sans bipartition régionale comme au Cameroun. Cela est révélateur de l’histoire de Madagascar, marquée par des épisodes forts de malgachisation (promotion de la langue malgache). Rien de tel au Cameroun, où 50 ans de monolithisme linguistique centré sur une langue européenne, le français ou l’anglais, selon que l’on se trouve en zone « francophone » ou « anglophone », sont interprétables comme un avatar du jacobinisme linguistique caractéristique de la Révolution française. La volonté de construire la nation française se traduisit dans ce contexte par une politique d’éradication des langues régionales (breton, gallois, provençal, etc.) et de francisation générale. La Révolution française considérait que l’unicité de langue allait permettre tout un enchainement de bienfaits cités ici avec une certaine fébrilité, à savoir :

extirper tous les préjugés, développer toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, fondre tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le mécanisme et faciliter le jeu de la machine politique […]. Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner et leur obéir (Grégoire de Tours, 1794, en ligne).

L’auteur de ces lignes, l’Abbé Grégoire de Tours, s’appuie sur une argumentation spécieuse. Il évoque avec raison le caractère préjudiciable de la barrière linguistique dans le développement du processus démocratique (le peuple doit connaître les lois pour leur obéir). Mais contrairement à ce qu’il laisse entendre, la diversité linguistique n’est pas, tant s’en faut, un obstacle rédhibitoire à la bonne gouvernance de la société. C’est ce radicalisme qui a finalement abouti à la « romanisation » de la France par l’éradication des idiomes régionaux, notamment par l’application de mesures coercitives dans les institutions scolaires (mesures de stigmatisation des contrevenants à la consigne du « tout en français »). C’est la loi Deixonne de 1951 qui met officiellement fin, en France, au monolithisme linguistique instauré à la Révolution. Cependant, la pression uniformisatrice de la langue française se fait encore sentir en France, malgré des initiatives locales dans les domaines breton, occitan et corse notamment.

Il n’est pas étonnant que les tenants de cette idéologie « jacobiniste » aient tout naturellement, et en toute bonne foi, tenu à l’implanter dans leurs territoires et colonies. Nous lisons ainsi sous la plume d’Imbert[10] quelques a priori et prises de positions illustratives de ce point de vue :

Si les particularités ethniques n’ont pas encore disparu, notamment du fait de l’utilisation des langues ou de dialectes différents, elles s’effacent progressivement devant les impératifs de la construction nationale, ainsi que le rappelle à toutes occasions le Chef de l’État : « notre indépendance aboutit à l’unité nationale; elle doit nous obliger, les uns et les autres, à nous élever au-dessus de nos tribus, de nos villages, pour former ensemble une nation » (Imbert, 1976, p. 74).

On peut aisément imaginer les profondes perturbations causées par ces politiques assimilationnistes lorsque l’on connaît la relation complexe qui lie l’humain – homo loquens – à sa langue, et la place de celle-ci dans l’édification de son identité. Si ce radicalisme des révolutionnaires français a pu s’avérer préjudiciable aux communautés locutrices des différentes langues ostracisées, il est comparable à l’imposition de politiques assimilationnistes menées dans les pays africains francophones, à cela près que ce radicalisme se fondait, après tout, sur un des idiomes de la nation, le français, alors qu’en Afrique, il avait pour socle des langues étrangères. Ces tendances assimilationnistes d’une politique linguistique centrée sur les langues de la colonisation sont longtemps demeurées d’actualité au Cameroun, malgré quelques velléités d’irrédentisme linguistique.

Au Cameroun, jusqu’à une date récente, une politique d’occultation a fini par consacrer la régression de l’usage des langues camerounaises, programmant presque leur disparition. Ces cinquante dernières années, les fonctions sociales du français sont allées grandissant comme le dépeint Bitjaa Kody. Dans ce contexte,

cette langue [française] est passée du statut de langue officielle des institutions républicaines (administration, enseignement, publications gouvernementales, médias, justice, etc.) pour devenir tout d’abord une langue véhiculaire utilisée dans la majeure partie du pays, puis une langue maternelle pour plus de la moitié des enfants urbains qui l’ont pour seule et unique langue de communication (Bitjaa Kody, 2004, p. 48).

Dans un domaine comme l’administration publique, le Cameroun admet les langues nationales de manière officieuse sur le plan des communications verbales lorsqu’une langue locale s’impose régionalement comme véhiculaire. C’est également le cas, plus largement encore à Madagascar, où le malgache est parlé par 98% de la population. Cependant, dans l’un et l’autre cas, la langue de travail et des communications écrites reste plus ou moins largement la langue européenne. Notons toutefois qu’à Madagascar, le ministère des finances envoie aux usagers et usagères des formulaires bilingues (malgache-français), ce qui n’est pas actuellement envisagé au Cameroun ni à l’échelon local, ni a fortiori à l’échelon national[11]. D’abord, Madagascar instaure un bilinguisme officiel français-malgache, même s’il s’agit d’un bilinguisme déséquilibré en faveur du français. 1972 connaît un changement de cap à la faveur d’un régime d’orientation socialiste. C’est ce que les historiens et historiennes ont appelé la « malgachisation ». Mais, en réalité, cette démarche fut mal vécue par les ressortissants des autres entités ethniques : il s’agissait plutôt, à leur sens, de « mérénisation ». C’est ainsi que dès 1989, l’on note un retour au français avec le président Ratsiraka. Le français bénéficie, ici comme dans de nombreux États africains, d’une apparente neutralité. L’arrêté 08 AN/P portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale stipule notamment que la langue malgache est la langue de l’Assemblée nationale. Toutefois, la langue française peut y être employée. Une telle mesure n’a jamais prévalu au Cameroun.

L’école

Sur le plan de l’éducation, l’année 1996 aurait pu marquer un tournant décisif dans l’histoire des langues au Cameroun. En effet, la loi no 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 venait clore, officiellement tout au moins – et cela a son importance – l’ère de la marginalisation des langues camerounaises : la Constitution du Cameroun prévoit désormais en son Article premier la protection ainsi que la promotion des langues nationales. Deux ans plus tard, la loi d’orientation scolaire no 98/004 du 14 avril 1998 précisa le cadre institutionnel de cette promotion.

Dès le début des années soixante-dix, la recherche fondamentale et appliquée en langues africaines connaît un essor considérable dans les universités et centres de recherche africains, précédés de loin par leurs homologues du Nord[12]. Il s’agit de préparer l’intégration des langues africaines à l’environnement contemporain, et notamment à l’enseignement formel. Il n’est pas indifférent qu’en 1998, une institution financière comme la Banque Mondiale ait reconnu les effets positifs de l’éducation dans la langue de l’apprenant-e. L’UNESCO, institution culturelle, les avait déjà mis en lumière dès 1953. Le fait que des institutions financières réaffirment ce principe revêt une dimension toute particulière et légitime a posteriori l’émergence d’une linguistique du développement. La Banque Mondiale déclare en effet qu’il y a intérêt à utiliser la langue maternelle comme langue d’enseignement dans les premières années du primaire, même lorsque l’objectif est de scolariser l’enfant dans sa langue officielle. En effet, l’apprentissage de la lecture dans une langue étrangère est d’une complexité que l’apprenti-e lecteur ou lectrice n’a pas les moyens de formuler, et dont le lecteur ou la lectrice confirmé-e n’a pas toujours le souvenir. Apprendre à lire ne devrait pas signifier apprendre une nouvelle langue, mais plutôt apprendre à retrouver, sous une forme différente, une langue que l’on connaît déjà en grande partie. Le consensus est désormais établi sur la question. Lorsque l’on parvient à éviter la rupture entre l’enfant et l’élève, le gain se situe non seulement au niveau pédagogique, mais également au niveau psychologique et cognitif.

Remarquons que les premiers mots du préambule de la Constitution de 1972 évoquent la question linguistique, en opposant tout de même implicitement la volonté d’unité et la diversité. Il est en effet stipulé que :

Le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu’elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu’il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de fraternité, de justice et de progrès (Constitution de 1972, préambule, nous soulignons).

Quant à lui, le texte révisé de 1996 prévoit en son article 1, 3e alinéa, cette disposition particulière et inédite : « La République du Cameroun œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales » (Constitution de 1996, article 1, alinéa 3).

Cette disposition annonce la loi d’orientation de 1998 :

L’éducation a pour mission générale la formation de l’enfant en vue de son épanouissement intellectuel, physique, civique et moral et de son insertion harmonieuse dans la société, en prenant en compte les facteurs économiques, socioculturels, politiques et moraux (Loi d’orientation no 98 /004 du 4 avril 1998, article 4).

L’article 5 précise ensuite que l’éducation a, entre autres objectifs, celui de la promotion des langues nationales. Il s’agissait là d’une des premières prises de positions officielles en faveur d’une valorisation des langues camerounaises dans la vie nationale, étant donné que jusque là, les seules langues reconnues et nommément mentionnées par la Constitution demeuraient l’anglais et le français. Ces modestes alinéas avaient pu apparaître aux yeux de beaucoup comme une avancée vers une officialisation de certaines de ces langues ou au moins de véritables initiatives de promotion. La reconnaissance d’un statut officiel aux langues camerounaises devait contribuer à les redynamiser à une époque où le peu de crédit qui leur était accordé sur le marché linguistique, ainsi que la régression subséquente de la transmission intergénérationnelle, les entraînait inéluctablement vers l’étiolement. Mais il n’en a rien été. Aujourd’hui, tous les analystes déplorent le fait que les résultats obtenus ne reflètent pas vraiment les efforts jusque-là déployés en vue d’une intégration effective de l’enseignement des langues camerounaises dans le système éducatif. De nouveau, il est placé de grands espoirs dans le projet ELAN Afrique, projet concernant huit pays de la sous-région, y compris le Cameroun.

Sur le plan de l’institution universitaire, des efforts furent également déployés, avec des résultats divers. La recommandation no 13 de la conférence des chefs des institutions universitaires du 6 octobre 2008 à Yaoundé invitait les États à développer les études sur les langues et cultures africaines.

Il n’empêche que, des années après la promulgation de la constitution révisée de 1996, les progrès accomplis ne semblent pas avoir été à la hauteur des attentes légitimes, et que certaines institutions universitaires ne comportent toujours pas de structure officiellement dédiée à l’enseignement des langues camerounaises. Il arrive encore aujourd’hui au Cameroun que des recherches ou des enseignements portant sur les langues camerounaises soient hébergés par des départements de français.

Les médias et la communication

C’est dans le domaine de la communication et des médias que les situations du Cameroun et de Madagascar diffèrent le plus l’une de l’autre. À Madagascar, d’après les auteurs cités, le rôle officiel du français n’empêche pas sa pratique de rester fictive et marginale dans les faits à certains niveaux. Si la presse nationale ne paraît qu’en malgache, la presse privée peut être rédigée en français. La radio nationale, pour sa part, diffuse majoritairement en malgache en dehors de quelques heures d’émissions par jour en français (bulletin d’information notamment). Il existe, en outre, une chaîne de télévision publique : le journal télévisé est diffusé en malgache d’abord, en français ensuite. Quant à la presse écrite, elle comptait 6 quotidiens en 2002, dont un entièrement en malgache : pour les cinq autres, le français domine à 80 % au moins. En ce qui concerne les magazines, la langue exclusive reste le français dès qu’il s’agit de politique, de commerce, d’économie ou d’éducation, le malgache intervenant dans le culturel, le récréatif et le religieux. Les régiolectes, quant à eux, ont du mal à se faire une place dans les médias, même localement. Cependant, certains régiolectes qui naguère n’avaient pas droit de cité dans leur propre zone d’extension, car exclus par l’omniprésence du malgache officiel de la capitale, semblent avoir connu une expansion relative de leurs fonctions (Harijaona, 2004, p. 207).

Au niveau de la communication internationale, on note qu’à Madagascar, et malgré le processus de malgachisation en cours, le français conserve sa place, comme dans la majorité des pays africains. De façon paradoxale, malgré une homogénéité linguistique exceptionnelle, l’affichage publicitaire, la signalisation routière, ainsi que les domaines de la politique, du commerce, de la science et de la technologie échappent assez largement à la malgachisation. Comme au Cameroun, il semble bien que l’attitude des Malgaches vis-à-vis du français soit faite d’un sentiment complexe d’attraction et de répulsion, attraction liée au prestige de la modernité, de la technicité, mais aussi répulsion née du souvenir de son hégémonie encore perceptible aujourd’hui malgré une volonté de malgachisation bien affirmée.

Au Cameroun, les médias écrits utilisent, presque exclusivement, la langue française, et de manière assez prévisible, les langues camerounaises n’interviennent à la radio que lors de tranches spéciales, ou alors régionalement. De rares publications à diffusion limitée ont réussi à se départir de la dépendance de la langue officielle, le français en l’occurrence, en adoptant une langue camerounaise. Nous pensons particulièrement au journal Kubaruuji, journal en fulfulde diffusé dans le cadre du volet Alphabétisation du Projet « Développement Paysannal et Gestion des Terroirs » de la SODECOTON à Garoua, au Nord-Cameroun. Des recherches récentes montrent que lorsque certaines agences privées ou confessionnelles s’essayent à la diffusion du film en langue locale, l’inexpérience et le manque de moyens peuvent aboutir à des incompréhensions, voire à des contresens (Mohamadou Ousmanou, 2010).

Le déséquilibre en faveur de la langue française, encore aggravé au Cameroun, ne peut qu’être reproduit dans la construction identitaire, induisant des situations de « schizophrénie psycholinguistique » dans lesquelles l’individu pense le culturel et le ludique dans sa langue, mais n’a pas les moyens linguistiques ni de penser, ni de dire, ni a fortiori d’intégrer les connaissances technologiques et scientifiques du monde contemporain. Ceci constitue un des défis majeurs que doit affronter une linguistique du développement.

Le peul au Nord-Cameroun : une langue pour la communication de masse

La région septentrionale du Cameroun[13] représente une des régions les moins sujettes à la dépendance linguistique par rapport à une langue étrangère. Elle doit cette particularité à la position véhiculaire d’une de ses langues identitaires, le peul (ou fulfulde). Mais au-delà de ce constat, il est utile d’appréhender les bases socio-historiques de la configuration exceptionnelle d’une région où, cas exceptionnel en Afrique, le fulfulde fonctionne comme langue largement véhiculaire alors que ses particularités linguistiques ne laissaient guère présager une telle fortune.

Ces diverses particularités du peul, en même temps qu’elles en font une langue intéressante, harmonieuse, riche et puissante, en font aussi une langue dont l’assimilation est malaisée. Aussi est-il fort rare de l’entendre parler par d’autres indigènes que ceux dont elle est la langue maternelle et elle n’a aucune chance de devenir une langue d’échange (Delafosse, [1912] 1972, p. 409-410).

C’est en ces termes que s’exprimait Delafosse (administrateur français des colonies, Haut-Sénégal Niger) au début du siècle. Ses prévisions se sont révélées exactes partout où la langue peule est parlée avec une seule exception : le Cameroun. Lors de la dernière grande migration que connaît le Nord du pays, les Peuls se sont imposés dès le 19e siècle comme un puissant foyer d’assimilation des ethnies autochtones, conférant à la région, sur le plan des structures sociales, mais aussi de la répartition des groupes humains et linguistiques, le visage que nous lui connaissons aujourd’hui. Bien que le facteur démographique n’ait jamais joué en faveur des Foulbés au Nord-Cameroun, ils ont malgré tout réussi, aidés en cela par tout un enchaînement d’événements historiques favorables, à imprimer à la région, en de nombreux domaines, linguistique notamment, son visage actuel. Une réflexion concernant les stratégies de communication pour le développement ne peut faire l’économie d’une prise en compte de ces événements. Cela dit, il convient de relativiser l’incidence du poids démographique des locuteurs natifs sur la véhicularisation d’une langue : il faut rappeler les cas, comme celui du sango en Centrafrique, qui nuancent l’importance des natifs dans la véhicularisation d’une langue. Car cette langue a pu s’imposer comme véhiculaire dominant devant des langues comme le bande et le gbaya qui sont parlées par dix fois plus de gens et sur les trois quarts du territoire centrafricain (Caprile, 1982). Par ailleurs, le cas du pidgin-English au Cameroun montre de manière patente que le poids démographique de la population locutrice d’une langue ne détermine pas à lui seul l’aptitude de cette langue à assumer une fonction véhiculaire.

Le peul au Nord-Cameroun : la conquête de la véhicularité

Les Peuls du Nord-Cameroun situent traditionnellement leurs origines au Massina d’où ils se seraient dispersés dès le 14e siècle. Ils auraient poussé leur progression vers l’Est pour atteindre les uns, le Bornou, les autres, les pays haoussas. Seuls trois groupes foulbés se sont finalement installés dans les régions que les Peuls occupent aujourd’hui au Nord-Cameroun : les ferooɓe dans le Diamaré, les yillaga dans la Bénoué et les wolaarɓe sur le plateau dans l’Adamaoua (Mohammadou, 1970, 1978, 1980; voir aussi Boutrais, 1984).

Rôle de l’islamisation

Dans les premiers temps, ils vivaient en bonne intelligence avec les agriculteurs autochtones. Mais, très vite, les tensions classiques entre pasteurs et agriculteurs se font jour. Ainsi, le climat est déjà à l’insurrection à la fin du 18e siècle lorsque, vers 1805, le Cheik Ousmanou de Sokoto lance le Jihad. L’islamisation, qui va suivre, constitue, avec l’occupation des terres par les Foulbés, les facteurs géniteurs de l’émergence du fulfulde en tant que véhiculaire. Alors qu’ailleurs, en pays haoussa par exemple, ce sont les conquérants foulbés qui ont adopté la civilisation et l’organisation sociale et politique des populations locales, au Nord-Cameroun, certains facteurs ont favorisé l’expansion du fulfulde comme langue véhiculaire. On peut regrouper ces facteurs en trois catégories selon un critère à la fois chronologique et d’importance : le facteur premier ou géniteur, le facteur second et les facteurs d’appoint.

Le facteur géniteur qui donna l’impulsion initiale est l’islamisation de l’actuel Nord-Cameroun, et son corollaire, la foulbéisation. Ces deux processus ne constituent en fait que les deux faces d’une même réalité. Face aux Foulbés investis de la mission d’asseoir l’Islam dans les régions occupées se trouvent les populations non musulmanes qui essayaient de maintenir, non sans mal, leurs traditions politiques, culturelles et linguistiques. L’expansion peule adopta, selon la région, des stratégies variées, où l’on a pu noter, par endroits, des rapports de forces. Le mode d’implantation revêt, pourquoi l’éluder, une importance qu’il ne faut pas mésestimer. En effet, ce sont ces rapports de force qui expliquent en partie la régression quelquefois drastique de certaines langues. Dans la recherche des stratégies pour une communication efficace, il est important d’identifier les circonstances qui expliquent, en partie au moins, les réticences que l’on peut noter aujourd’hui encore dans certains milieux par rapport à l’alphabétisation en langue peule par exemple. En tout état de cause, l’expansion peule a entraîné la constitution d’une catégorie de personnes qui allaient, les premières, adopter la langue et la religion des Peuls. Comme l’écrivait Lacroix (1962, p. 76), qui le premier parla d’une « koinè », le peul est employé dans la plus grande partie du Nord-Cameroun, y compris dans les zones sans peuplement peul, comme langue d’intercommunication entre individus appartenant à des communautés linguistiques différentes, et qu’il s’est ainsi constitué une « koinè » dont les caractéristiques propres s’écartent sensiblement du « peul standard » des manuels et, a fortiori, de la langue littéraire.

Mais il est à noter que le fulfulde pratiqué pendant cette phase primaire d’apprentissage était une langue approximative, un baby-talk, selon l’expression des créolistes, un bilkiire, littéralement « fulfulde enfantin ». Mais cette expression est comprise aujourd’hui par la plupart des locuteurs/locutrices interrogé(e)s, toutes origines confondues, comme désignant « le fulfulde des païens » – une formule quelque peu brutale, mais surtout étymologiquement inexacte. En tout état de cause, la foulbéisation culturelle fonctionnait comme un puissant moteur d’ascension sociale (Boutrais, p. 282) et, en même temps, un vecteur très efficace de l’accroissement de l’audience de la langue peule. Après le « temps de l’ignorance », avec le 19e siècle, s’achevait ce que les Peuls eux-mêmes appellent Zamaanu Diina, le « temps de l’Islam », c’est-à-dire le temps du Jihad, le temps « de la cohésion de tous les Foulbé » (Boutrais, p. 245). Ils avaient en effet réussi, en moins d’un siècle à modifier profondément le visage humain et la configuration linguistique d’une région qui adopte in fine le fulfulde comme un des principaux médiums de communication. Leur langue « est devenue le moyen de communication utilisé par tous » (Boutrais, p. 289). Allait suivre, le temps de la présence européenne. Loin d’ébranler les positions des Peuls, cet épisode allait, contre toute attente, continuer à les conforter (Boutrais, p. 280).

Rôle de la politique coloniale européenne

À l’Extrême-Nord, le sort du fulfulde a été très tôt indissociablement lié au pouvoir traditionnel ainsi qu’au pouvoir colonial allemand, mais surtout français. Cela n’a pas été sans laisser de traces au niveau du statut propre de ces langues, ainsi que des fonctions qu’elles assument au niveau de la communication. Le facteur second, dans l’essor de la langue peule, n’est autre que la pénétration coloniale européenne, car, comme le font remarquer Caprile et Ngalasso Mwatha Musanji (cité par Caprile, 1982), la colonisation a joué dans l’essor des langues véhiculaires un rôle de puissant catalyseur, bien que l’existence des grandes langues véhiculaires l’ait souvent précédée de beaucoup. En République Démocratique du Congo (RDC) par exemple, la pénétration coloniale a joué un rôle dans l’essor du ciluba, une des quatre langues principales avec le kikongo, le lingala et le swahili, en ce sens que c’est principalement parmi les Baluba, locuteurs et locutrices du ciluba, que les colonisateurs ont recruté le plus grand nombre d’agents; ces derniers, étant amenés à se disperser à travers le territoire, utilisaient toujours leur propre langue comme moyen de communication. Ce rôle de catalyseur de l’administration coloniale dans l’essor des véhiculaires africains se retrouve également dans l’histoire de l’expansion du swahili, principalement parlé en Tanzanie. En effet, la colonisation allemande renforça le processus de normalisation et de véhicularisation de cette langue par diverses mesures. Les Anglais qui prirent les rênes de ce pays à l’issue de la Première Guerre Mondiale poursuivèrent la politique entamée par leurs prédécesseurs. Ce n’est que grâce à cette politique que le swahili a pu très tôt être promu comme langue nationale. De cette langue qui avait commencé son expansion dès le 18e siècle avant la pénétration coloniale, il se déclare très vite chez les administrateurs coloniaux une volonté nette d’en faire une langue intermédiaire entre le français et les langues locales.

Au tout début, en 1901 plus exactement, lorsque les Allemands arrivèrent des régions côtières, l’islamisation du Nord-Cameroun dans les limites actuelles était pratiquement achevée et la foulbéisation suivait son cours. Le zaamanu nasaara, « le temps des Blancs », allait commencer. Dans un premier temps, les Foulbés résistent à la colonisation, érigeant désormais l’islam comme facteur de cohésion face aux assauts des non-musulman-ne-s, tous peuples confondus (Boutrais, p. 245, 280, 282 et passim). Mais après l’affrontement initial, les Allemands, puis les Français au début de leur administration, s’appuyèrent sur les laamiiɓe pour administrer le pays, car la solide organisation politique des Foulbés semblait l’intermédiaire tout trouvé entre les Européens et les populations locales. Cette politique coloniale d’administration indirecte, propre aux Allemands et aux Britanniques et connue aussi sous le nom d’indirect rule, s’est régulièrement traduite dans les zones qu’ils contrôlaient par des options spécifiques sur le plan culturel en général et sur le plan linguistique en particulier. Il est capital de le noter, car un tel système implique nécessairement la reconnaissance des langues locales qui étaient alors, jusqu’à un certain degré, promues, de fait sinon de droit, au statut de langue officielle de l’administration. Il n’est donc pas surprenant que le fulfulde, qui était déjà langue de commandement et donc de prestige, dans l’administration peule devienne, concurremment avec l’arabe, langue de l’administration écrite. En effet, dans le lamidat de Garoua, où les Allemands installèrent dès leur arrivée le chef-lieu de leur administration ainsi que leur principale garnison militaire, ils prirent des mesures pour que, jusqu’en 1950, toutes les instructions soient rédigées en fulfude (en caractères arabes). Cette prescription ne pouvait que contribuer à renforcer la véhicularisation du fulfulde. On peut donc affirmer que la colonisation européenne, loin de mettre un terme au rôle grandissant du fulfulde, renforça nettement son impact et son expansion à travers la région. Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé puisque, plus d’une fois dans l’histoire, l’administration coloniale a incidemment accru l’importance de langues de grande diffusion pour en faire, à terme, des langues véhiculaires de statut quasi officiel. Ce fut le cas pour nombre de langues africaines, notamment pour le swahili en Tanzanie et le ciluba en RDC.

Mais alors que l’islamisation, relayée par la colonisation allemande puis française, assura au fulfulde un essor exceptionnel au Nord-Cameroun, l’importance des autres langues du pays demeura stationnaire, ou même régressa. Il est intéressant d’examiner cette situation pour établir l’originalité, sur le plan national, de la situation du peul. Les colonisateurs français, succédant aux Allemands après la défaite de l’Allemagne en 1918 et la perte de ses possessions coloniales, poursuivirent la politique initiée par leurs prédécesseurs, bien que leurs stratégies habituelles soient diamétralement opposées. On sait en effet que, contrairement aux Britanniques et aux Allemands qui pratiquaient l’administration indirecte, les Français ont généralement gouverné leurs colonies africaines par la méthode de l’administration directe. Au Nord-Cameroun cependant, ils trouvèrent en place un système fortement hiérarchisé qu’ils utilisèrent pour un meilleur contrôle de la zone. Cela se traduisit sur le plan linguistique par une confirmation supplémentaire du fulfulde dans sa fonction et son statut. Par contre, au sud du pays, la politique française était tout autre : il n’y fut fait aucune dérogation à la règle habituelle de l’assimilation. Certains autres facteurs peuvent aussi avoir contribué à la véhicularisation du fulfulde : il s’agit de l’urbanisation, du morcellement linguistique de certaines communautés et enfin du rôle des Peuls dans la vie politique et régionale avant l’indépendance.

Facteurs d’appoint de la véhicularisation du fulfulde

La ville étant par essence un lieu de brassage de populations, il s’y manifeste une hétérogénéité ethnique susceptible de rendre nécessaire l’usage d’une langue de contact, prédisposant des localités à l’avènement d’une langue véhiculaire. À cet égard, les cas de Maroua et de Garoua sont particulièrement significatifs. En effet, les migrations successives de commerçants kanouris et haoussas ont fortement contribué à leur transformation de gros bourg en ville en même temps qu’elles augmentaient encore davantage l’hétérogénéité linguistique. Un second facteur à prendre en considération est de nature linguistique : le morcellement linguistique a rendu utile l’utilisation d’un véhiculaire de contact, le fulfulde en l’occurrence. C’est le cas des six groupes falis, dispersés en partie du fait de la conquête peule, entre lesquels une intercompréhension quasiment nulle est palliée grâce à l’usage de cette langue (Boutrais, 1984, p. 175-176). Le troisième facteur que nous devons citer est de nature strictement politique. On peut poser comme hypothèse que la position prestigieuse de l’élément peul dans la vie politique nationale a pu contribuer à améliorer le statut et l’audience du fulfulde au moins sur le plan régional : c’est un leader politique d’origine peule, le président Ahmadou Ahidjo, qui arriva à la tête de l’État camerounais en 1960 lors de son accession à l’indépendance[14]. Enfin, et de manière paradoxale, l’église et l’école, tard venues dans cette partie du territoire, ont encore contribué à renforcer le caractère véhiculaire du fulfulde. L’église, en effet, utilise le fulfulde comme vecteur d’évangélisation. Par ailleurs, indirectement parce qu’elle met en contact des enfants d’origines ethniques différentes, l’école, en principe chasse gardée de la langue française, contribue, et c’est assez piquant, à l’expansion du fulfulde, seule langue parlée aux intercours et même, dans certains cas, pendant le cours dans les interactions entre maître et élève (Tourneux et Iyebi Mandjeck, 1994; Mahama, 2016; Daouaga Samari, 2018).

En somme, des facteurs pour la plupart interdépendants (politiques, linguistiques, sociologiques) ont, à terme, concouru à structurer l’économie générale de la communication dans la région du Nord-Cameroun autour d’un élément central : le fulfulde. Toutefois, si cette langue s’impose comme véhiculaire dans cette zone, il n’en reste pas moins qu’il existe des cas de compétition : le français entre en concurrence avec le fulfulde dans l’ensemble de la zone, et localement, on peut noter la présence du wandala, du kanuri et de l’arabe comme langues de communication interethnique.

Compétition/coopération pour la communication de masse

Le fulfulde constitue avec le mɔngo ewondo (Pidgin A 70) et le pidgin-English l’une des trois langues véhiculaires nationales les plus importantes du Cameroun. Signalons qu’en l’absence de statistiques systématiques, je me réfère à l’extension géographique des différentes langues et non pas au poids démographique de leurs locuteurs et locutrices. Les autres langues assumant à des degrés divers une fonction véhiculaire sont, dans la zone forestière méridionale, le bassa et le duala. Il est intéressant, du reste, de noter que seules les trois grandes langues véhiculaires – le fulfulde au nord, le pidgin-English dans le littoral et l’ouest, le mongo-ewondo dans l’aire dialectale bəti-faŋ – ont des aires de diffusion contiguës. Ces langues peuvent s’inscrire, selon le cas, dans une relation de coopération ou de compétition dans le cadre global de la communication pour le développement.

Contiguïté et coopération des langues véhiculaires

La contiguïté géographique de l’aire de diffusion du fulfulde avec celles des deux autres véhiculaires principaux présente un intérêt sur le plan de la communication, car elle permet la circulation des matériaux et documents conçus à des fins de communication de masse, pour peu que l’on utilise la variété dialectale appropriée. La contiguïté – voire l’interpénétration – des zones de véhicularité peut, en effet, donner lieu à une mutualisation bénéfique des ressources, des messages conçus principalement pour une zone A donnée pouvant être exploités, même marginalement, dans une zone B contiguë à la première.

Dans le cas d’espèce, notons que le fulfulde étend son influence pratiquement jusqu’à la limite nord de l’aire bəti-faŋ. Cette dernière, qui recouvre la plus grande partie du centre, du sud et de l’est du pays, constitue en fait un continuum linguistique plutôt qu’une langue unique. Il est organisé essentiellement autour de la langue ewondo, parler des originaires de la capitale Yaoundé et de ses environs, qui fut choisie comme vecteur d’évangélisation par les missionnaires catholiques[15]; il s’en est d’ailleurs suivi l’apparition d’une variété pidginisée de la langue dont le produit est connu sous le nom de mɔngo ewondo (littéralement « petit ewondo »). Le fulfulde est également contigu à l’aire pidginophone. Rappelons que le pidgin-English camerounais, le seul de toutes ces langues à être intrinsèquement véhiculaire (spécialement constitué pour résoudre des problèmes de communication interethnique)[16], s’étend sur une aire très vaste dépassant les deux provinces du Sud-Ouest et du Nord-Ouest de l’ex-Cameroun sous tutelle britannique pour recouvrir la majeure partie des communautés tikar, bamum, bamiléké, duala ainsi que l’ouest de l’aire basaa-bakoko. Le pidgin-English a connu son essor sous l’impulsion d’un facteur strictement commercial, ce qui explique probablement les controverses suscitées sporadiquement lorsqu’il fut adopté comme langue d’évangélisation; il a également servi comme langue de l’administration.

Concernant la contiguïté avec l’aire bəti-faŋ, il faut noter que le fulfulde s’infiltre, à titre véhiculaire dans les régions du Centre, du Sud et de l’Est. L’enquête à l’échelon national intitulée Sociolinguistic profile of urban centers in Cameroon indiquait que le fulfulde comportait respectivement 27 % et 15 % de locuteurs/locutrices dans la ville de Mbandjock située à 100 km de Yaoundé, et dans celle de Bertoua, chef-lieu de la région de l’Est (Koenig, Chia, Povey, 1983). Si le fulfulde parvient à se tailler une place significative dans certaines villes situées dans la mouvance bəti-faŋ, l’inverse ne se vérifie pas. Par contre, entre l’aire pidginophone et l’aire fulfuldéphone, l’interpénétration est bilatérale : l’enquête mentionnée montre que le fulfulde a étendu son influence jusque dans la région de l’Ouest : pour Foumbam, en pays bamoun, il est enregistré jusqu’à 10 % de locuteurs/locutrices du fulfulde dans une région qui présente pourtant la plus forte homogénéité linguistique du Cameroun : 89 % d’adultes possèdent le bamum comme langue plénière, contre 73 % pour le fulfulde à Maroua. Ce pourcentage représentatif de fulfuldéphones en pays bamoun s’explique par les réalités géographiques et historiques de cette région : elle est partiellement islamisée et située aux confins des lamidats de l’Adamaoua. L’enquête ci-dessus signale par ailleurs que les locuteurs/locutrices du fulfulde l’utilisent comme L2 à 16 % à Kumbo et à 7 % à Bamenda. Ces taux prennent toute leur signification lorsque l’on sait que la région du Nord-Ouest fait partie de l’ex-Cameroun anglophone où l’usage du pidgin-English prévaut, solidement implanté à titre véhiculaire et même dans certains cas à titre plénier.

Compétition/coopération linguistique entre les véhiculaires

Dans la zone septentrionale, le fulfulde est sans conteste la première langue véhiculaire. Il s’inscrit dans un rapport de compétition avec le français, en milieu urbain. Localement, nous devons prendre en compte les trois autres véhiculaires de la zone, d’expansion nettement moindre; il s’agit, par ordre décroissant d’importance, de l’arabe, du wandala et du kanuri.

L’arabe, attesté dans l’Extrême-Nord (département du Logone et Chari), est la seule langue de la famille sémitique parlée au Cameroun; appelée arabe shwa, par les allophones, cette langue assure en outre une fonction véhiculaire en milieu mandage (glossonyme propre du groupe plus communément connu sous le nom de kotoko) caractérisé par un morcellement linguistique important : il ne compte pas moins de six langues non mutuellement intelligibles. La prédominance de l’arabe sur le fulfulde apparaît lorsque l’on prend en compte l’exemple de la ville de Kousséri, où l’on ne peut que constater la faible représentation du fulfulde : seulement 10 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête citée parlent comme langue première le fulfulde contre 24 % pour l’arabe et 29 % pour le mandage, tous les dialectes confondus. Du point de vue de la langue seconde, le fulfulde est encore battu en brèche par l’arabe qui fait plus que doubler sa performance : 25 % de la population parlent le fulfulde en seconde langue, contre 66 % pour l’arabe, dans la même position. En fait, le peul joue le rôle de véhiculaire dans le Septentrion, à l’exception du département du Logone et Chari qui est essentiellement peuplé de Kotokos et d’Arabes, et dans l’arrondissement de Mora où les Mandaras, anciennement islamisés, ont un statut assez proche de celui des Peuls et où leur langue, le wandala, est devenue véhiculaire.

Concernant le wandala, langue de la famille tchadique parlée par les populations mandaras situées au Nord de Mora, il assume une fonction véhiculaire dans l’ensemble des Monts Mandara. Il est concurrencé dans le Sud de sa zone de diffusion par l’expansion grandissante du foyer fulfuldéphone du Diamaré.

Le kanuri est la seule langue du phylum Nilo-Saharien parlée au Cameroun. Langue de l’ancien empire du Bornou, le kanuri ne connaît au Cameroun qu’une implantation limitée eu égard à l’importance qu’il occupe au Nigéria et au Niger voisins. Pourtant on peut dire avec Barreteau, Breton et Dieu (1984, p. 174) que bien que relativement peu nombreux au Cameroun, les locuteurs et locutrices de cette langue en accroissent la zone d’influence par leur implantation dispersée et leur activité économique. Le kanuri partage ainsi le rôle de véhiculaire avec le fulfulde autour de Maroua et Bogo dans le département du Diamaré et plus à l’Est encore jusqu’à Guirvidig dans le département du Mayo-Danay.

Le cas du hausa au Nord-Cameroun, évoqué en début de chapitre, mérite que l’on s’y arrête quelque peu pour indiquer que, contrairement à certaines idées reçues, cette langue apparaît peu comme véhiculaire au Nord-Cameroun[17]. En fait, le hausa ne joue véritablement un rôle véhiculaire – et de façon très marginale – que dans la zone frontalière du fait des échanges, essentiellement de nature commerciale, entre le Cameroun et le Nigéria où il est langue maternelle et véhiculaire. En dehors de ce cas précis, les échanges en hausa ne répondent que rarement à un besoin coercitif de communication puisque les interlocuteurs et interlocutrices possèdent nécessairement en commun le fulfulde. Comment se déroulent les situations concrètes d’échange? J’ai pu observer, dans une zone urbaine telle que Garoua où le fulfulde est largement véhiculaire, des cas de code-switching chez des Haoussa ayant pour langue quasi maternelle le fulfulde : les échanges de salutations rituelles s’effectuent en hausa, le recours à cette langue dénotant alors un besoin affectif des interlocuteurs et interlocutrices de marquer symboliquement leur identité particulière. Une fois les salutations rituelles achevées, la suite de l’interaction se déroule en fulfulde.

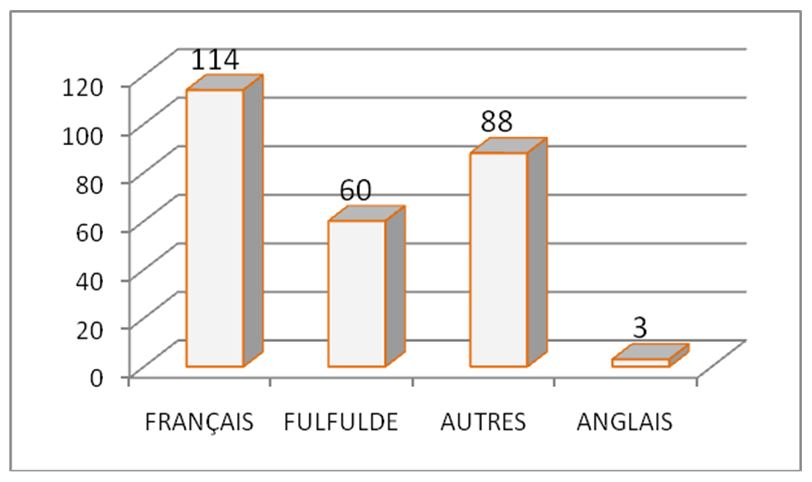

Citons, pour terminer, la concurrence du français dans une région où il peut être, comme dans la ville de Maroua, déclaré deuxième langue la plus parlée immédiatement après le fulfulde, et ce pour près de 30 % de l’échantillon. Cela fonde la décision d’utiliser cette langue, au moins sous sa forme simplifiée, pour bâtir une stratégie de communication efficace dans le Nord-Cameroun, comme cela a été préconisé dans Tourneux et Métangmo-Tatou (2010). En effet, des guides bilingues furent élaborés en français et fulfulde simplifiés.

Comme nous le verrons, l’importance constatée du français dans cette zone fonde le recours au français dans l’élaboration de documents dédiés à la sensibilisation. En effet, si 30 % de la population déclarent le français comme seconde langue, cela rend légitime une démarche de confection de documents bilingues prenant en compte le français – français commun et français facile – comme cela fut préconisé dans le cadre de l’information sanitaire relative au VIH[18]. Cela n’exclut pas, l’utilisation du fulfulde, qui là également, va se décliner en fulfulde classique et fulfulde véhiculaire.

Le fulfulde, la koinè peule et la communication

Cela ne fait de doute pour personne, le fulfulde s’impose comme élément central de la communication verbale au Nord-Cameroun. Tout promeneur le constate dans les lieux publics, tout usager de l’administration l’expérimente. Le chercheur ou la chercheuse peut évaluer cette prééminence à divers niveaux : le rôle de cette langue dans le processus d’accès à la parole, son usage oral fréquent dans les rapports avec l’administration, les attitudes favorables de ses locuteurs et locutrices quant à son officialisation, son dynamisme démolinguistique. Mais ce dynamisme démolinguistique n’est pas allé sans des mutations importantes au niveau de la structure même de cette langue, comme je l’ai annoncé précédemment, renforçant son éligibilité comme langue de communication de masse. En outre, des démarches d’aménagement linguistique sont entreprises afin de renforcer la communicabilité des messages (Tourneux, Boubakary Abdoulaye et Hadjidja Konaï, 2010).

Le fulfulde assure la fonction importante de langue d’accès à la parole, ou langue d’apprentissage de la parole, pour 69,9 % de l’échantillon de 389 personnes interrogées dans le cadre de l’enquête[19] conjointe MINREST-ORSTOM (Tourneux, Métangmo-Tatou et Abdoulaye Oumarou Dalil, 1992). Aucune des langues représentées n’approche ce score, quel que soit le niveau d’instruction ou la catégorie sociale. Cela est remarquable, car dans d’autres contextes, et en milieu urbain essentiellement, cette fonction est de plus en plus assumée par le français.

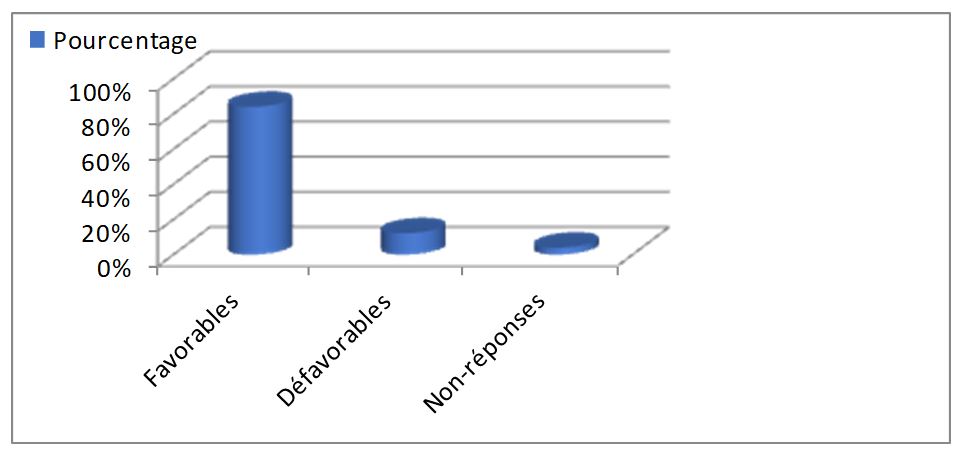

Le fulfulde est, sans conteste, la langue que l’on parle tous les jours pour 92,5 % des personnes interrogées. En outre, 75 % des gens l’emploient dans leurs rapports avec l’administration, la langue officielle principale de la zone (LO1), le français, attirant en revanche le quart des usagers/usagères. C’est pourquoi je constate sans surprise aucune, à la lecture de la figure 3-5, qu’une majorité confortable se prononce pour l’officialisation du fulfulde : globalement 84 % de l’échantillon (soit 327 personnes), avec 68,1 % des personnes interrogées exprimant un « oui » sans réserves. En somme si le planificateur officialisait le fulfulde à l’échelon régional, il ne s’agirait que d’une manière d’entériner un état de fait.

Notre enquête a également révélé l’importance de la variable « âge » en ce qui concerne la dépendance linguistique à une langue non maternelle : plus les locuteurs et locutrices sont jeunes, plus ils ou elles utilisent le français. Sans vouloir porter de jugement de valeur sur ce comportement langagier, nous pouvons tirer de cette forte corrélation entre l’âge et la langue utilisée la conclusion que cette variable devrait intervenir dans le choix de la langue d’une campagne de sensibilisation.

En réalité, dans le cas du Cameroun septentrional, la position du fulfulde est extrêmement dynamique : il ne perd pas de locuteurs et locutrices, mais bien au contraire, il en gagne au fil du temps. Faut-il rappeler que, dès l’époque de la conquête peule (Boutrais 1984, p. 282), l’adoption de la langue, de la culture en même temps que la religion des Peuls, a constitué un facteur puissant d’ascension sociale? En outre, tous les autres facteurs d’expansion de la langue peule – urbanisation, scolarisation, évangélisation, etc. – se sont au moins maintenus depuis lors.

Pour évaluer le dynamisme démolinguistique en termes d’expansion ou de régression des langues utilisées par les répondants, nous avons mis au point et expérimenté un outil spécifique : il s’agit d’un questionnement portant non seulement sur leur propre pratique linguistique, mais aussi sur celle de leurs ascendant-e-s. Cet outil a pour objet la reconstitution chronologique des usages par des générations successives de locuteurs et locutrices et d’en déduire l’indice de dynamisme.

Calcul de l’Indice de dynamisme

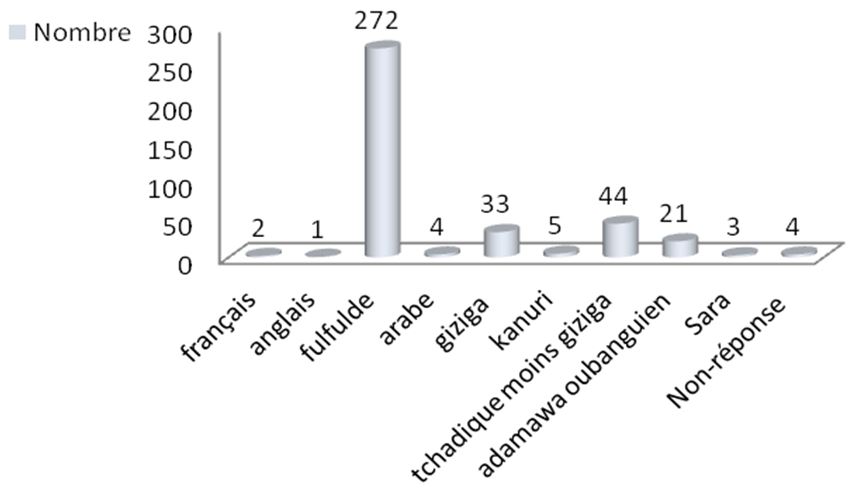

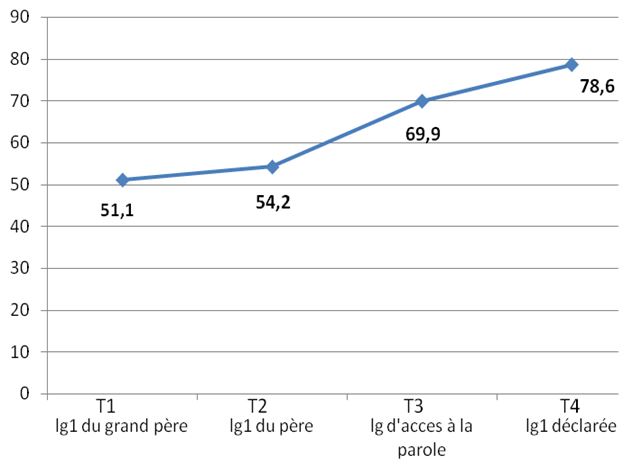

Le tableau ci-contre montre quatre paliers chronologiques, quatre temps différents – de T1 à T4 – renvoyant respectivement à la langue des ascendant-e-s du second (T1) et premier degré (T2), à la langue d’accès à la parole (T3) et à la langue principale déclarée par un individu (T4).

|

Langue |

T1

Langue du grand-père (%) |

T2

Langue du père (%) |

T3

Langue d’accès à la parole (%) |

T4

Langue déclarée (%) |

Indice de dynamisme |

| Fulfulde | 51,1 | 54,2 | 69,9 | 78,6 | 27,5 |

| Giziga | 14,6 | 13,6 | 8,5 | 7,6 | -7 |

| Tchadiques[20] | 18,7 | 17,8 | 11,3 | 7,1 | -11,6 |

| Adamawa | 6,9 | 6,7 | 5,3 | 5,1 | -1,8 |

| Kanuri | 5,3 | 5,4 | 1,3 | 0,3 | -5 |

| Sara | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | -0,3 |

| Arabe | 1,2 | 1 | 1 | 0,3 | -0.9 |

La lecture des résultats figurant dans le tableau 3-1, et surtout la différence entre le T4 et le T1, nous permet d’évaluer l’indice de dynamisme, positif ou négatif, de la langue concernée. Cette lecture nous permet d’observer la situation particulière du fulfulde : les écarts entre ces quatre différentes strates illustrent la puissance attractive ainsi que la rapide évolution démolinguistique de cette langue en trois générations seulement. En partant de la génération des grands-parents des informateurs et informatrices, nous constatons :

- au temps T1, seulement 51,1 %, c’est-à-dire environ la moitié de l’échantillon, déclarent le fulfulde comme langue des grands-parents;

- au temps T2, 54,2 % de l’échantillon déclarent un père ayant le peul comme langue plénière, ce qui représente, par rapport à la génération antérieure, une hausse légère de l’ordre de 3 %;

- au temps T3, nous enregistrons une hausse plus sensible de plus de 18 % : 69,9 % de l’échantillon ont effectivement eu le fulfulde comme langue d’apprentissage de la parole;

- enfin, au temps T4, 78,6 % de l’échantillon déclarent le fulfulde comme langue principale.

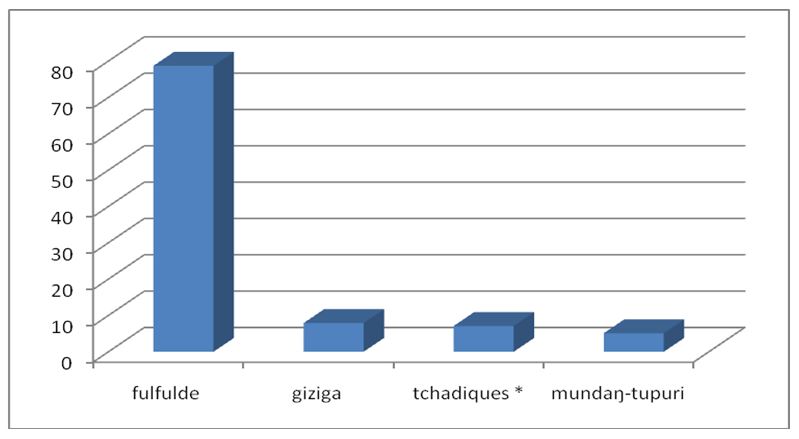

Le graphique ci-dessous a le mérite de montrer clairement l’évolution au cours du temps de la pratique du fulfulde à Maroua. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces résultats?

- Entre le temps T1 (génération des grands-parents) et le temps T4 (celui de la pratique actuelle des répondants), le fulfulde a enregistré un gain de locuteurs pléniers de 27,5 %;

- Ainsi, pour 78,6 % d’individus déclarant le fulfulde comme langue majoritaire (T4), la génération des grands-parents (T1) ne pratiquait cette langue qu’à 51,1 %. Par contre, si l’on considère la langue giziga, les 7,6 % d’individus qui la déclarent langue principale descendent d’une lignée où elle était plénière pour 14,6 % de la population. Nous pouvons donc noter un indice de dynamisme positif pour le fulfulde, mais négatif pour le giziga;

- Toutes les autres langues enregistrent des taux en baisse de T1 à T4;

- L’expansion spectaculaire du fulfulde s’observe même dans l’intervalle d’une seule génération; 69,9 % de locuteurs/locutrices ont eu le fulfulde comme langue d’accès à la parole; pourtant, une proportion supérieure – 78,6 % – déclare le fulfulde comme langue principale : cela représente un gain de locuteurs/locutrices de plus de 9 %.

La différence entre ces différentes strates pourrait s’expliquer par une tendance à l’exogamie, mais la distribution des ascendant-e-s direct-e-s, qui révèle des taux tout à fait comparables des hommes et des femmes, exclut cette hypothèse.

| Langues | Hommes (%) | Femmes (%) |

| Fulfulde | 54,2 | 52,9 |

| Giziga | 13,6 | 14,1 |

| Tchadique (moins giziga) | 17,8 | 18,2 |

| Adamawa | 6,7 | 5,9 |

| Kanuri | 5,6 | 5,9 |

| Sara | 0,8 | 0,7 |

| Arabe | 01 | 1,5 |

| Non-réponses | 0,5 | 0,5 |

Si l’on exclut l’exogamie pour expliquer les décalages constatés entre les langues pratiquées aujourd’hui et celles pratiquées par les générations antérieures, on doit bien relativiser la pertinence de cette hypothèse et évoquer des raisons subjectives telles que la puissance attractive de la langue peule. En tout état de cause, la détermination d’un tel indice de dynamisme démolinguistique importe au plus haut point au planificateur ou la planificatrice ainsi qu’au communicateur ou à la communicatrice.

L’accès à la fonction véhiculaire s’accompagne généralement de transformations structurelles. C’est ainsi que le fulfulde, en évoluant vers une koinè[21] véhiculaire, a subi des mutations profondes et a donné lieu à une divergence fulfulde classique vs koinè.

De la langue classique à la koinè : spécificités et transformations

Martinet (1969, p. 180) enseigne que « les nécessités pratiques de la communication exigent de la forme linguistique, qu’elle soit constamment et sur tous les plans largement redondante »; le fulfulde classique illustre parfaitement ce principe.

Le fulfulde classique : une situation « idéale » de redondance morphologique dans la classe nominale

La koinè peule se distingue essentiellement du fulfulde classique par une organisation interne différente, plus « économique » puisque par divers aspects moins « redondante ». Le recul de la redondance sera examiné ici sous l’angle des schèmes d’accord au sein du système nominal.

Le fulfulde est une langue à classes (Lacroix 1962; Mohamadou Aliou 1998); ses indices de classe, ou classificateurs, sont suffixés à la base nominale (bn). Voici ce que dit Lacroix (1962, p. 79) de ce système : « D’un excellent rendement fonctionnel, puisqu’il permet la formation d’un nombre élevé de formes nominales à partir d’un seul radical et des thèmes qui peuvent par ailleurs être construits à partir de lui, un tel système n’en est pas moins d’un maniement assez délicat ». La structure du constituant nominal en fulfulde est la suivante :

bn class.

1. suu – du

- suudu : « maison, habitation »

2. jaa – ngol

- jaangol : « froid sec »

3. ɓok – ki

- ɓokki : « baobab ».

La structure du constituant nominal (cn) en fulfulde impose ainsi un fonctionnement spécifique du syntagme nominal :

cn dét. (accordé)

L’accord entre le déterminant et le constituant nominal exige donc la parfaite maîtrise du système complexe de classification nominale. Même chez les Peuls du Diamaré – région réputée pour son conservatisme linguistique – cette maîtrise n’est pas immédiate. À preuve, l’existence dans la littérature orale de cette région d’une série d’exercices mnémotechniques visant la maîtrise d’un des aspects les plus délicats de la langue (Noye, 1971). La pression de la fonctionnalité de la langue a fini par aboutir à la restructuration des schèmes d’accord vers une redondance moindre.

Dans les énoncés 4 et 5, caractéristiques de la variété classique de la langue, notons l’accord entre le possessif non-personnel (Sylla, 1982, p. 68) maaru et le possesseur suudu (4), et entre le déterminant ndu et le déterminé suudu (5).

4. tiitol maaru

- //toit / possessif //

- « Son toit» (possesseur suudu : « habitation »)

5. suudu ndu, tiitol maaru wonni

- //case / dét. // toit / poss. //

- « Cette case, son toit est abîmé ».

Notons parallèlement l’assonance suudu/ndu/maaru. Sylla (1982, p. 69) signale qu’au Sénégal, ces formes variables (maaru) peuvent être remplacées « dans le langage courant » par une forme invariable, ou possessif neutre, mum.

6. laaɓi ki, hoore mum ko leggal « le (couteau, sa tête est en bois » (Sylla, 1982, p. 69).

7. Iisa taawi ɓinngel mum haa luumo « Issa trouva son enfant au marché » (Labatut, 1982, p. 79).

C’est cette tendance à l’invariabilité que nous allons retrouver dans le fulfulde véhiculaire.

C’est donc le fulfulde véhiculaire, la koïnè peule, qu’il serait utile de retenir dans le cadre de la communication de masse (Metangmo Tatou, 2003; Tourneux et Konaï, 2010), sans préjudice de la préservation de la variété classique à laquelle tous les locuteurs et locutrices, sans exclusive, demeurent attaché-e-s.

Conclusion

Ce panorama des paysages sociolinguistiques du Cameroun[22] – avec une insistance marquée sur sa région septentrionale – et de Madagascar nous a révélé qu’ils ont plus à voir avec un arrière plan idéologique qu’avec la situation objective. J’ai notamment évoqué l’émergence de lectes hybrides tant dans les cas d’extrême hétérogénéité linguistique que dans ceux d’exceptionnelle homogénéité.

Compte tenu du rôle de la langue comme identifiant culturel fort, et dans un contexte socio-économique où le lien entre la communication et le développement s’affirme de plus en plus clairement, la linguistique du développement se sent interpellée par la nécessité de cerner les éléments de la complexité linguistique qui permettront un meilleur ajustement de l’action. La pertinence des solutions dépend de l’établissement d’un diagnostic rigoureux de la situation de départ, recherche qui ne se dispense pas, bien au contraire, d’une démarche rétrospective sur les éléments historiques fondateurs des politiques en cours. La réflexion théorique en rapport avec ces phénomènes se situe au niveau macrolinguistique des répertoires et des statuts; elle met en lumière des situations complexes de diglossie, ainsi que des phénomènes désormais classiques d’alternance codique, d’hybridation des codes ainsi que de véhicularisation.

Cette réflexion s’étend au niveau microlinguistique de la structure des langues, c’est-à-dire des corpus. En effet, identifier le fulfulde comme langue véhiculaire du Nord-Cameroun n’est pas suffisant : il existe dans la zone couverte par le véhiculaire deux variétés de fulfulde, ce qui appelle un choix de la part du linguiste ou de la linguiste qui souhaite bâtir une stratégie de communication. En amont de ce choix, une évaluation sérieuse de l’ensemble de la situation signale la variété véhiculaire comme étant à promouvoir dans le cadre d’une communication pour le développement.

- Société de Développement du Coton basé à Garoua (Cameroun). ↵

- L’Institut National de la Statistique du Cameroun situe cet effectif à 19 406 100 habitants en 2005. URL : http://www.statistics-cameroon.org/news.php?id=18 ↵

- Cela correspond à la communauté d’origine afro-asiatique. ↵

- Rappelons que la terminologie en usage au Cameroun réserve le terme langues nationales pour désigner les langues identitaires camerounaises par opposition aux langues officielles que sont le français et l’anglais. ↵

- Une des particularités du Cameroun par rapport à la Grande Île, c’est que certaines de ses langues sont d’envergure transfrontalière, alors que la zone d’extension de la langue malgache se limite à Madagascar. Nous pouvons citer, pour la partie septentrionale du pays, le peul, le kanuri, le mundaŋ, le tupuri, le gbaya. ↵

- Les données concernant la situation malgache sont, quant à elles, majoritairement tirées de Razafindratsimba (2010), de Harijaona (2004). ↵

- Le variaminanana, désigné à l’origine par analogie avec un mets particulier constitué d’un mélange de riz, de brèdes et d’éléments divers, est décrit comme une pratique langagière mixte. Harijaona (2004) lui donne comme équivalent les termes frangache ou frangasy. En tout état de cause, ces désignations portent bien, métaphoriquement, la marque des métissages qu’elles permettent d’encoder. ↵

- Notons, à propos du concept de diglossie, que les chercheurs et chercheuses dans leur grande majorité, Fishman parmi les sociolinguistes américains, ou Lafont chez les dialectologues français, n’ont pas conservé le critère linguistique d’apparentement génétique des idiomes en présence (comme chez Ferguson), mais plutôt un critère sociologique, voire sociopolitique de différence de statut des deux langues. ↵

- Les textes officiels accordent aux langues camerounaises un statut de jure, mais elles bénéficient encore à l’heure actuelle de peu de reconnaissance dans les faits. ↵

- Il occupa des fonctions importantes à l’Université de Yaoundé. ↵

- J'avais applaudi la publication en version bilingue malgache-français de tous les documents relatifs au colloque « Madagascar : 50 ans d’indépendance » organisé par le Centre de Recherches et d’Études sur les Cnstructions Identitaires (CRECI), Université d’Antananarivo (Madagascar) du 1er au 04 décembre 2010. ↵

- L’Afrikanistik – Études africanistes – a environ 150 ans dans certaines universités allemandes. ↵

- À savoir, sur le plan administratif, l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord. ↵

- Il quitta le pouvoir en 1982. ↵

- Et la langue bulu pour les Protestants. ↵

- Ceci étant, il s’impose désormais comme langue première et langue d’accès à la parole dans un certain nombre de cas au sein de sa zone d’extension privilégiée. ↵

- Il n’est pas exclu que le mythe d’un hausa véhiculaire provienne d’une vision stéréotypée du Nord-Cameroun chez le Camerounais moyen, des régions méridionales surtout, dans l’imaginaire duquel se confondent la religion (islam) et l’ethnie (Haoussa). ↵

- Voir à ce propos le chapitre 5. ↵

- Cette étude a été financée par l’Institut de Recherche pour le Développement (ex-ORSTOM). ↵

- Langues tchadiques hormis le giziga. ↵

- La koïnè se définit ici, conformément à son étymologie (grec koïnos : « commun »), comme une langue commune à plusieurs communautés linguistiques. Le concept a ceci de particulier qu’il renvoie à l’émergence d’un parler fédérateur par rapport à plusieurs parlers linguistiquement apparentés. ↵

- Voir l’annexe 1. ↵