4 Lutter contre l’onchocercose, combattre les maux par les mots

With the great technological advancement the world is currently experiencing and the pace with which the world is shrinking into a global village, the lexical expansion of languages has become all the more crucial. This is because languages need to accommodate new concepts if this knowledge is to be available to all in the global village[1].

Ayu’nwi N. Neba, Beban S. Chumbow et Pius N. Tamanji, Towards the Universals of Loan Adaptation : The Case of Cameroonian Languages, 2006.

Dans le cadre d’un champ de recherche-action que l’on ne nommait pas encore communication pour le développement, j’ai vécu, dans la période allant de 1994 à 1995[2], l’expérience passionnante de piloter le volet Communication sociale d’un programme de lutte contre l’onchocercose (ou cécité des rivières) dans quelques localités de l’Ouest-Cameroun. Cette enquête avait pour but d’analyser les connaissances, attitudes et pratiques des populations de manière à poser les bases d’une campagne d’Information – Éducation – Communication (IEC) en adéquation avec la population cible, en vue de la distribution de masse de l’Ivermectine de la marque M.

Le cahier des charges prévoyait une enquête : j’avais choisi de focaliser notre questionnement sur les ressources linguistiques, les désignations de la maladie, celles de son vecteur, les moyens d’information et de communication usités. Je n’avais pas prévu de questions relatives aux médias traditionnels, mais à l’issue de l’enquête, j’ai dû me rendre à l’évidence : dans ce contexte précis, les moyens d’information classiques – presse audiovisuelle, brochure, boîte à image – ne pouvaient pas être d’un grand secours. C’est ainsi que, au vu des données collectées, j’ai pris la décision de bâtir l’essentiel de notre stratégie de communication autour d’un média traditionnel, le chant dialogué féminin. Cela ne devait pas exclure complètement le recours complémentaire à d’autres médias : dans le cas d’espèce, des brochures pouvaient parfaitement venir nourrir les contenus particuliers à transmettre (« il existe un lien entre la simulie et l’onchocercose », « l’onchocercose existe bel et bien dans la région », etc.).

Ne possédant aucune compétence particulière en ce qui concerne l’onchocercose, j’ai dû, cela va sans dire, consulter des médecins et compulser la documentation technique. Notre équipe comprenait des techniciens de santé expérimentés. Les réalités de la linguistique et, plus largement, de la communication pour le développement exigent en effet une aptitude non négociable à la transversalité. Il était désormais question de nous intéresser à l’onchocercose, une pathologie qui touche des populations importantes dans le monde. Elle constitue une des principales causes de déficience visuelle au monde. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le manque à gagner annuel causé par cette maladie était estimé à 30 millions de dollars américains dans les années 1970. On compte 90 % des cas en Afrique, pour une population de 37 millions de personnes affectées par le parasite, dont cinq millions au Cameroun. La lutte contre l’onchocercose s’inscrivait donc en bonne place dans les stratégies de promotion de la santé, mais aussi de promotion du développement au sens le plus large. C’est à cette époque que j’ai commencé à percevoir l’impact potentiel d’une communication pertinente dans la réussite de projets de développement, ainsi que les enjeux des choix linguistiques dans ce contexte.

Problématique de la lutte contre l’onchocercose et objectifs généraux

L’onchocercose, appelée aussi « cécité des rivières »[3], est devenue un problème prioritaire en santé publique en Amérique latine, mais plus encore en Afrique.

Problématique

La gravité de l’onchocercose se manifeste sur les plans sanitaire, social et économique. Sur le plan sanitaire, on note des affections graves et multiformes pouvant conduire à la cécité. Sur le plan social, les modifications cutanées et oculaires plus ou moins défigurantes et marginalisantes entraînent la stigmatisation de l’individu affecté. Enfin, les conséquences sont hautement invalidantes sur le plan économique. Les conséquences sociales et économiques de cette pathologie ne sont pas, du reste, sans rappeler celles du VIH. Compte tenu de la gravité des conséquences de ces pathologies sur le développement économique et social, et vu l’importance de l’information dans leur maîtrise par les humains, la contribution des sciences du langage peut être sollicitée pour la conception d’une politique de diffusion des connaissances pertinentes.

La lutte contre l’onchocercose s’analyse en termes de réduction de l’impact de la maladie, soit par chimiothérapie, soit par chirurgie légère – en l’occurrence la nodulectomie[4]. La nodulectomie présente un inconvénient majeur : elle n’intervient que tardivement et uniquement au niveau du syndrome kystique; elle ne peut atteindre les microfilaires qui vivent librement dans le derme lorsque la maladie est déclarée.

Longtemps, la lutte contre l’onchocercose s’est effectuée par le biais de l’épandage de larvicides sur toute l’étendue des gîtes connus. Mais cette stratégie s’avère coûteuse, surtout lorsqu’elle se fait par voie aérienne, compte tenu du fort pouvoir dispersif de la simulie et de la réinvasion périodique des sites. Pour ce qui est de la chimiothérapie, l’Ivermectine semble à l’heure actuelle le seul principe actif qui allie :

- efficacité précoce : puisqu’elle tue les microfilaires;

- protocole d’administration simple : une prise orale annuelle;

- dose unique;

- effets secondaires indésirables faibles et contrôlables;

- modicité de la contribution financière.

Objectifs généraux

L’objectif de cette campagne était d’identifier et d’évaluer, sur la base des discours développés par les populations vivant dans la zone de prévalence de l’onchocercose, les facteurs cognitifs, langagiers et socioculturels susceptibles de favoriser la réussite d’une campagne de distribution de masse du produit ou, au contraire, de la compromettre. Il s’agissait alors, bien évidemment, de minimiser les premiers et de valoriser les seconds. En somme, je devais proposer, sur la base de ces études, des orientations stratégiques pertinentes en vue d’une campagne d’IEC (Information – Éducation – Communication) pour une distribution massive du médicament.

Les objectifs spécifiques de l’enquête CAP sur l’onchocercose

L’outil préconisé pour cette recherche était l’enquête CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques) bien connue dans les démarches de santé publique. Nous avons axé la recherche, c’est-à-dire les interrogations, sur trois points : la maladie, le traitement par le M. et l’accès à l’information.

La maladie

Les questions portaient sur la maladie en général et l’onchocercose en particulier. Il était important de recueillir des informations relatives aux cadres nosologiques et aux recours thérapeutiques connus. Cette collecte de données concernant la connaissance de la maladie était nécessaire, car l’on sait aujourd’hui (Buchillet, 1995; Tourneux, 2006) à quel point les nosographies populaires autochtones peuvent différer de celles validées par la médecine moderne. En aval de cette phase d’enquête, le dialogue permettrait d’aller au plus près des formulations adéquates.

Le traitement par le M.

Concernant le M., l’étude recherchait les réponses aux questions ci-après.

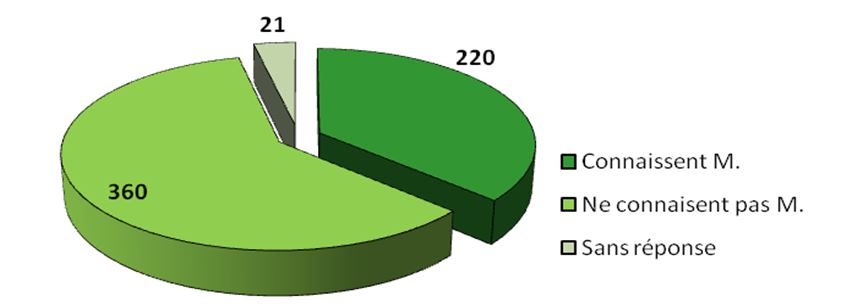

- Les populations connaissent-elles le M.?

- En connaissent-elles les effets secondaires?

- Accepteraient-elles de participer financièrement au recouvrement des coûts?

- Quel serait l’agent de distribution le plus indiqué?

- Quelle serait la période de distribution la plus appropriée pour les populations concernées?

L’accès à l’information

De manière à concevoir une stratégie d’approche des populations tant pour la distribution du M. que pour la campagne d’éducation sanitaire, il est nécessaire de connaître les canaux et lieux privilégiés de la diffusion de l’information chez ces populations, de même que les outils linguistiques et les sources d’information à leur disposition, le canal de diffusion le plus approprié pour une campagne de sensibilisation à la prise du M. et le ou les types de message le(s) plus approprié(s) pour une telle campagne (poste, messages, radiodiffusés, causeries villageoises, vidéo, etc.).

Méthodologie : l’enquête CAP (Connaissances, attitudes, pratiques)

Dans la trilogie CAP, quelquefois la lettre « P » est interprétée comme étant l’initiale de « perception », ce qui ne constituerait pas un contresens absolu. Mais c’est plutôt une formulation redondante puisque ce sont en fait « les perceptions » qui fondent les attitudes.

Analyse critique de quelques « prénotions »

La trilogie Connaissances – Attitudes – Pratiques, désormais classique dans le domaine de la santé publique, comporte des concepts tellement courants, d’usage tellement banal et quotidien, qu’il peut sembler fastidieux, voire superflu de vouloir les définir. De fait, les études CAP parues à ce jour ne s’y sont pas souvent attardées. Pourtant, de même qu’il existe des préjugés, il existe des « prénotions » qui nécessitent analyse et critique. Le travail du chercheur ou de la chercheuse commence donc avec l’identification de ces notions molles ou vides et leur critique, car comme le dit si bien le médecin et anthropologue Fassin, « en se donnant comme évidentes, elles empêchent de s’interroger réellement sur les choses » (1990, p. 73).

Connaissances

Signalons d’emblée que, compte tenu du contexte pratique dans lequel nous nous situons ici, il ne saurait s’agir de la connaissance dans un sens abstrait signifiant « le fait de connaître, la manière de connaître », mais plutôt d’une acception plus concrète. Il s’agira plutôt de « l’ensemble des connaissances ». S’il faut à présent circonscrire le sens de connaissances, le premier pas c’est de dire avec Le Robert, les connaissances « c’est ce que l’on sait, pour l’avoir appris ».

Mais connaître, savoir et apprendre sont des termes tellement chargés culturellement que l’on peut être tenté de ne reconnaître comme connaissances que des savoirs entérinés par des instances scientifiques. De plus la proximité historique de notions telles que encyclopédie, science, académie pourrait pousser à accorder aux sociétés industrielles – à l’exclusion des sociétés traditionnelles – le monopole du savoir. Or, si l’on considère avec Bachelard que, de manière intrinsèque « toute connaissance est une réponse à une question » (1947, p. 14), alors seront recensées comme connaissances les représentations du monde naturel ou social, les interprétations de la vie, de la mort, de la maladie transmises à l’individu dans les sociétés dites traditionnelles, les réponses aux questions existentielles que s’est toujours posé l’humain face à la création. Qui sommes-nous? D’où venons-nous? Où allons-nous après la mort? Seront également reconnues comme connaissances les réponses formulées devant les dysfonctionnements – biologiques, psychologiques, sociologiques, etc. – auxquels l’humain peut se trouver confronté.

Connaissances et pratiques

Nous entendrons par pratiques les comportements, sous-tendus par les connaissances et codifiés par la société, que l’individu peut mettre en œuvre dans une situation donnée. On l’aura compris, ce développement préliminaire n’a rien d’un ornement philosophique. C’est plutôt une nécessité d’abord empirique. C’est aussi et surtout une nécessité pragmatique. En effet, il s’agit en dernière analyse de déterminer les données à prendre en compte dans le cadre d’une campagne de promotion de connaissances et pratiques nouvelles – éducation sanitaire – en vue d’une prise régulière du M.

L’exemple suivant emprunté à Fassin (1990) illustre parfaitement mon positionnement théorique : un planificateur ou une planificatrice décide d’implanter un dispensaire obstétrical dans une localité donnée. Dans cette localité, le savoir et les pratiques crédités prévoient l’enterrement immédiat du placenta après l’accouchement. L’impossibilité de respecter cette pratique est susceptible de limiter le recours des populations à l’infrastructure hospitalière pourtant disponible. La non-prise en compte de ces données anthropologiques peut s’expliquer par l’ignorance des réalités d’un contexte spécifique. Elle peut également être le fait d’un parti pris délibéré du planificateur ou de la planificatrice d’intervenir directement sans étude préalable. Cela dit, il faut préciser ici que la prise en compte des savoirs et pratiques ne signifie pas nécessairement la création, dans le cas d’espèce, d’une unité d’inhumation des placentas… Cette prise en compte peut prendre des formes variées en fonction de l’environnement socio-économique et devrait être décidée en concertation avec les différentes parties concernées. Les connaissances, entendues comme l’ensemble des savoirs crédités par un groupe social à un moment donné et lui permettant d’interpréter, et /ou d’intervenir sur le monde, déterminent les pratiques, mais aussi les attitudes.

Les attitudes et les opinions

Je considère que l’expression d’une opinion est la formule nuancée qui, sur une question déterminée, à un moment donné, reçoit l’adhésion sans réserve d’un sujet. Généralement, les opinions relatives à un même sujet se caractérisent par une certaine cohérence. Cette cohérence est la manifestation a posteriori de quelque chose de plus profond qui serait en fait constitutif de l’attitude. Je peux alors définir l’attitude comme l’ensemble des dispositions cohérentes qui sont la somme d’un grand nombre d’opinions et de pratiques.

La démarche choisie

Si l’on considère que la sociologie analyse les régularités socio-économiques et que l’anthropologie examine d’un point de vue compréhensif les aspects culturels ainsi que cognitifs (savoir, usages, etc.), on peut dire qu’une démarche en vue de cerner les Connaissances, Attitudes et Pratiques se situe à la zone frontalière entre ces deux disciplines connexes. Comme on le voit, il ne s’agit pas d’inscrire sociologie et anthropologie dans une sorte de duel antinomique : la première étudiant « le même » et la seconde « l’autre ». Il n’est pas question non plus de se cantonner à une perspective historique exclusive, le présent ou le passé. De même, sur le plan des types d’approche, la quantitative ne s’oppose pas de manière irréductible à la qualitative.

En fait, tant au niveau de la collecte de l’information qu’à celui de l’interprétation des données, il s’agit de faire l’effort permanent d’associer les deux points de vue, en n’essayant de quantifier que ce qui peut l’être, et surtout ce qui aurait intérêt à l’être. Nous le savons, les chiffres concernant la fréquentation de l’église ou de la mosquée ne nous apprendront rien sur la foi des participants à ces cultes. De plus, comme nous le verrons à propos du recours aux tradipraticien-ne-s, les déclarations d’individus soumis à un questionnement systématique révèlent souvent, à propos de problèmes d’une certaine sensibilité, des distorsions inconscientes.

Choix des variables

La préparation du travail de terrain s’est effectuée grâce à divers éléments tels que ma propre connaissance expérientielle de la région d’étude, l’exploration documentaire et les indications verbales du médecin responsable du programme. Compte tenu des objectifs de la recherche, il a été retenu comme variables explicatives, outre les variables classiques, des variables plus spécifiques au terrain.

Le sexe et l’âge constituent les données les plus fréquemment prises en compte lors de ce type d’enquête. Par contre, certaines autres enregistrées dans le cadre de la collecte par questionnaire n’ont finalement pas eu d’incidence réelle. Il s’agit par exemple de la profession, du degré de scolarisation. De même le profil matrimonial, donnée centrale dans un champ comme celui du VIH par exemple, ne joue pas ici un rôle véritablement distinctif. Par contre, la proximité d’un cours d’eau rapide est une donnée pertinente, compte tenu de la distribution écologique de l’onchocercose. La connaissance des répertoires linguistiques ainsi que les moyens d’accès à l’information donnent des clefs pour élaborer une stratégie de communication de masse. Ils permettent aussi l’évaluation et l’interprétation des connaissances, attitudes et pratiques d’une population donnée. La connaissance du critère d’endémicité de la localité peut avoir une incidence sur les attitudes et pratiques des populations.

Sélection des techniques d’enquêtes et des populations

L’entretien semi-directif devait permettre d’appréhender de manière plus directe, et quelquefois plus fine, les informations collectées par le questionnement systématique. Les deux opérations se sont effectuées simultanément. Il ne m’a pas été possible d’interroger plus particulièrement les attitudes et pratiques de la population féminine, même si c’est à cette population que revient traditionnellement le rôle de gardien de la vie; c’est donc naturellement à la mère qu’incombent les initiatives d’accès aux soins – ainsi que les démarches y afférant – même si c’est le père qui finance l’opération. Et ceci reste vrai quelle que soit la catégorie de recours thérapeutique concernée : centre de santé, médecine traditionnelle, etc.

L’interview par questionnaire, mené sur un échantillon de 601 individus de plus de 15 ans répartis sur 5 districts sanitaires[5], nous a permis de collecter une masse importante de données. Pour ce qui est des caractéristiques générales des personnes soumises au questionnement systématique, il faut signaler une proportion supérieure des hommes (57 %) sur les femmes et un niveau d’éducation primaire pour 44 % de l’échantillon. Pour ce qui est de la profession, les agriculteurs et agricultrices constituent l’écrasante majorité (61 %). On note en outre 10 % de sans-emplois. Le questionnaire élaboré[6] a été rapidement pré-testé, puis ajusté en conséquence par des reformulations, des révisions du codage. Signalons que le terme « tradipraticien » a été maintenu bien qu’il recouvre des réalités diverses (naturopathie, pratiques religieuses et mystiques, kinésithérapie, divination, etc.), et ce pour la simple raison que toutes ces catégories de pratiques thérapeutiques représentent dans l’esprit des populations non pas autant de catégories différentes, mais plutôt une alternative à la médecine conventionnelle.

Résultats de l’étude : attitudes et discours développés

L’étude révèle globalement que :

- Les populations connaissent la simulie, ainsi que divers symptômes et complications de la maladie (syndrome de grattage, « peau de léopard », cécité), mais ne soupçonnent en aucun cas le lien qui existe entre tous ces faits.

- Dans la zone d’étude, peu de personnes connaissent l’onchocercose; elles pensent de toute façon que l’Ouest-Cameroun n’est pas concerné.

- En dehors des zones où ce médicament a déjà été distribué, le M. n’est pas largement connu, pas plus que ne le sont ses effets secondaires.

- Le personnel médical ne semble susciter chez les populations de cette zone qu’une confiance assez limitée : seulement 50 % des personnes interrogées le pressentent comme agent idéal pour la distribution du médicament. Par contre, une proportion non négligeable de la population (25 %) souhaiterait qu’un représentant de la chefferie – sans compétences médicales particulières – se charge d’une telle distribution.

- La gratuité ne bénéficie que de peu de suffrages. On note un fort degré d’acceptation d’une contribution financière à la campagne de distribution du médicament.

- Au moment de l’enquête, l’utilisation de la radio et de la télévision restait limitée : pas plus de 17 % des personnes déclarent posséder un poste de radio; mais il existe un modèle traditionnel de transmission des informations par le biais du chant, pratiqué par des groupes de femmes.

- La médiatisation des actions de lutte contre l’onchocercose renforcerait les efforts de sensibilisation et d’information des Camerounais, qui pensent dans leur grande majorité que l’onchocercose ne touche que la partie septentrionale du pays.

Discours sur les connaissances et pratiques concernant l’onchocercose

La cécité des rivières n’est guère connue que par une proportion infime de personnes « éduquées ». Même pour ceux et celles qui la connaissent, elle demeure une maladie exotique. Certains individus en ont entendu parler, mais ils ne se sentent en rien concernés : « c’est la maladie des Haoussas »… C’est pourquoi ils contestent la pertinence de toute opération de lutte contre l’onchocercose dans la région de l’Ouest alors même que, disent-ils, « d’autres maux laminent la santé des populations ».

Il est important de savoir que dans tous les villages visités, au moins 75 % de la population enquêtée connaît le nom de la simulie en langue locale. Aucune des appellations citées n’est identifiable à un emprunt. Dans les aires de santé de Badenkop, Baloum et Baboutcheu-Ngaleu, l’appellation mətu’ dénote les caractéristiques physiques de la mouche : on remarque dans la plupart de ces termes la récurrence du lexème tu’ qui renvoie, dans les langues des Grassfields, au sème « court et rond ». Ceci reflète bien l’aspect physique de la simulie, spécialement après son repas sanguin, et prouve la justesse de l’observation ainsi que la précision du lexique. Aucun nom ne semble, à l’analyse, emprunté à une autre langue comme cela peut arriver pour les réalités étrangères. Remarquons que certaines personnes connaissent son existence à l’Ouest-Cameroun, mais ne perçoivent absolument pas la relation causative entre la piqûre de la simulie et les symptômes subséquents, à savoir affections cutanées – kystiques et ophtalmologiques.

Malgré cette connaissance généralisée du vecteur, puisque jusqu’à 95 % des personnes enquêtées connaissent son nom en langue locale, l’onchocercose reste très largement ignorée. L’onchocercose est citée par une proposition infime de la population : moins de 2 %. Les maladies perçues comme étant liées à la piqûre sont uniquement le paludisme, la fièvre, les filaires, la gale et, dans une moindre mesure, la trypanosomiase et la fièvre jaune.

Signalons que la mauvaise qualité de l’information n’est pas nécessairement due au caractère récent de ce foyer, mais semble exister aussi dans des zones hyper endémiques de longue date. Le film Mara[7] tourné au Burkina Faso et au Mali, régions où sévit l’onchocercose des savanes reconnue comme la plus cécitante, montre que les populations touchées connaissent l’existence d’une relation causale entre simulie et cécité, mais ignorent le mode de contamination réel. Pour certains, le contact des yeux par une main ayant touché la mouche suffirait à contaminer l’humain.

Connaissance du M.

On pourrait penser que le M., pour sa part, est peut-être d’introduction encore trop récente et de circulation encore trop contrôlée pour pouvoir intervenir en dehors des campagnes de distribution de masse organisées sous la tutelle du Ministère de la Santé publique. Mais la situation s’avéra quelque peu différente. La connaissance du M. dans les villages parcourus peut sembler élevée. En moyenne près de 40 % des personnes interrogées en avaient déjà entendu parler.

En réalité, ces moyennes masquent des disparités frappantes que révèle l’examen des données désagrégées par localité. À Bantoum (district Bangangté), 85 % de personnes interrogées en avaient entendu parler. Cette proportion passe à 10 % à Koupara (district Foumbot).

Il aurait pu exister une relation significative immédiate entre degré de prévalence du village et la connaissance du M. Mais la connaissance du M. dans les deux villages cités infirme cette hypothèse. En effet, des villages réputés hyperendémiques comme Bakambe (district de santé de Bafang), Bantoum (district de santé de Foumbot) affichent des scores de connaissance du M. de 62,5 % et de 85 % respectivement. Par contre, d’autres comme Fossang (district de santé de Foumbot), Koupara (district de santé de Foumbot) et Ndionzou (district de santé de Banganté) affichent, malgré leur prévalence élevée, 15 %, 10 % et 17,5 % sous la même rubrique.

On remarque que des facteurs tels que le passage d’équipes de distribution du M. influencent certainement les connaissances et opinions, positivement ou négativement, selon les modalités de la distribution. Par exemple, on note des attitudes de rejet très net dans des localités où les effets secondaires n’ont pas été suffisamment pris en charge. On relève également un taux de connaissance relativement élevé dans les zones hypo-endémiques comme la ville de Penka-Michel où près de 50 % des personnes interrogées connaissent le M. Peut-être faudrait-il émettre, ici, l’hypothèse de l’importance du facteur urbain pour la connaissance de ce médicament qui se vend à la criée sur les marchés de la place.

Concernant le facteur âge, il semble que le M. soit le mieux connu chez les 25-34 ans : 50 % de cette classe d’âge le connaît contre 43,5 % chez les 35-44 ans, 35,5 % chez les 45-54 ans, 29,6 % chez les 15-24 ans et 24,8 % chez les plus de 55 ans. La variable sexe, quant à elle, semble déterminante puisque 42 % d’hommes contre 28 % des femmes interrogées déclarent connaître le produit. On peut imputer cet écart à la différence des taux de scolarisation sur le plan régional, et même national, entre les hommes et les femmes.

Concernant les effets secondaires, nombreux sont ceux et celles qui, déclarant connaître le M., ne se prononcent pas (68,6 %) sur l’existence ou non d’effets secondaires. Les effets secondaires sont les mieux connus dans les villages où le produit a été distribué (Bantoum et Ndionzou notamment). La population semble alors bien connaître ces manifestations et offre des descriptions assez précises du prurit, du syndrome algique (douleur corporelle), du syndrome inflammatoire (les œdèmes de la face et des membres reviennent fréquemment), de même que des éruptions papuleuses (boutons), de l’asthénie, etc. Il est à noter que les villageois-e-s peuvent attribuer l’apparition des effets secondaires à un surdosage. À ce propos, étant donné qu’un suivi défectueux des patient-e-s après administration de l’Ivermectine peut gravement hypothéquer la réussite ultérieure du programme – c’est-à-dire son acceptation par les populations – il serait judicieux d’identifier, au sein des communautés, des individus capables d’assurer ce suivi. Ce suivi à base communautaire s’imposera d’autant plus que les localités seront d’accès difficile.

Discours sur le recours aux soins

J’entends par « recours aux soins » non seulement l’automédication, mais aussi le recours aux praticien-ne-s.

La distribution des médicaments

Dans ces sociétés où toute ressource matérielle est soumise à une économie parcimonieuse, la gratuité du produit n’encourage nullement sa consommation : elle le rend plutôt suspect.

Pour ce qui concerne l’époque la plus favorable à la distribution, là encore il ne se dégage aucune préférence. Les populations seraient toujours prêtes, pour peu qu’il existe des moyens curatifs ou préventifs et qu’elles soient prévenues à l’avance des lieux et date des opérations. Une proportion non négligeable estime cette question superfétatoire dès l’instant que des moyens curatifs et préventifs existent : la distribution pourrait s’effectuer à n’importe quel moment, il suffirait que les populations soient prévenues. Concernant le jour de la semaine, le « jour sacré » ou « jour interdit »[8] est souvent préconisé.

Discours sur l’automédication

L’automédication semble un recours thérapeutique important : en ces temps de difficultés financières, il est signalé en premier recours. Les médicaments sont alors achetés la plupart du temps sur le marché, chez les nde man[9]. Auto-administrés, à la posologie incertaine, ils portent aussi le nom de sans dose. On notera l’homophonie piquante avec les laboratoires pharmaceutiques bien connus du même nom. Les praticien-ne-s ne sont consultés qu’en deuxième recours en cas de non-amélioration, toujours auto-appréciée, de l’état du malade ou de la malade.

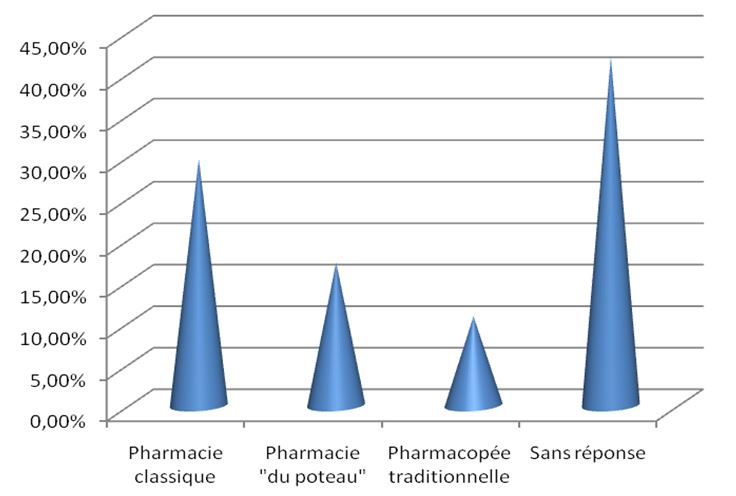

À l’analyse, l’origine étymologique du terme nde man serait l’énoncé en pidgin-English nde man i no de (< anglais « the man is not there »). La fricative dentale [θ] de l’anglais « the » a été adaptée en de, puis prénasalisée en nde. Cette prénasalisation matérialise probablement l’intégration phonologique dans les langues de la région. L’abréviation nde man apparaît comme une formule cryptée dans un contexte de répression policière du commerce clandestin des médicaments. Concernant précisément ce commerce, l’analyse superficielle des données collectées (figure 4-8) suggérerait que les achats « au poteau »[10] sont moins importants que ceux en officine (17,2 % vs 29,7 %), et que d’autre part la pharmacopée traditionnelle n’est sollicitée que par 10,7 % de la population. Mais il est probable que les adeptes des pharmacies du « poteau » se soient drastiquement autocensurés lors des interviews formelles du fait du caractère illicite de ce commerce, mais aussi en raison du prestige que peut revêtir l’atmosphère aseptisée des officines : le chiffre réel des achats de médicaments dans le secteur informel devrait dépasser les 30 %.

Il est tout à fait pertinent d’interroger l’impressionnante cohorte des non-réponses qui s’élève à 42 %. Ce taux est probablement constitué pour partie des habitué-e-s des pharmacies dites du « poteau » et pour partie d’adeptes de la pharmacopée traditionnelle. Cela peut se comprendre puisqu’il s’agit pour le premier cas d’une pratique commerciale non seulement illicite, mais aussi socialement marquée[11], et pour le second, d’une médecine non conventionnelle, difficilement contrôlable, et qui commence tout juste à recevoir une certaine attention institutionnelle.

Recours aux praticien-ne-s : des pratiques plurielles

Les anthropologues ont relevé le caractère artificiel d’une distinction nette entre les différents types de pratiques. Une telle distinction masque en réalité la multiplicité et le caractère éclaté des recours thérapeutiques, ainsi que la mixité fréquente des pratiques. Il n’est pas rare effectivement qu’une tradipraticien-ne formé-e sur le tas à la pratique des injections et perfusions intègre ce genre de pratique à ses interventions pour se donner un vernis de modernité qu’il ou elle pense de bon aloi. Inversement, il arrive qu’un infirmier ou une infirmière titulaire exerçant en clientèle privée ait recours à certains éléments de la pharmacopée ou même à des pratiques magico-divinatoires, se rapprochant ainsi des processus thérapeutiques traditionnels, fiables a priori aux yeux des populations. Il ne faut pas oublier que l’étape de la divination chez un guérisseur ou une guérisseuse, avant même ce que l’on pourrait appeler les soins proprement dits, revêt en soi une véritable pertinence thérapeutique pour celui ou celle qui y a recours.

Il faut signaler que sur trois naturopathes visités dans la ville de Bafoussam, deux s’estimaient en mesure de soigner les filarioses « simples », alors que le troisième affirmait détenir un produit traitant toutes les filaires excepté l’éléphantiasis. Il ne semblait pas connaître le terme onchocercose, mais décrivait parfaitement les symptômes d’une maladie qui lui ressemblait fort, citant notamment le prurit intense, les éruptions et les modifications cutanées. Pour les affections oculaires, il mentionnait la rougeur, le larmoiement et la baisse de l’acuité visuelle que son produit soignait également.

Fiabilité du corps médical : l’implicite du discours

Le corps médical est pressenti par 53 % des personnes interrogées pour assurer la distribution du médicament, alors qu’une proportion non négligeable, environ 25 %, souhaiterait qu’un représentant de la chefferie (chef de village, chef de quartier, etc.) soit impliqué dans le processus.

Il est à remarquer que, lors des entretiens particuliers, nombreuses sont les personnes qui manifestent une certaine méfiance vis-à-vis du personnel de santé que l’on soupçonne d’organiser la fuite et la revente des médicaments sur le marché. Dans cette optique, signalons que plusieurs personnes considèrent que le critère de sélection doit être non pas le niveau de compétence du distributeur, mais son niveau de conscience (elles souhaitent que « n’importe qui de consciencieux » puisse s’en charger). Une des personnes souhaiterait même que l’on en charge un analphabète. Ce désenchantement est typiquement symptomatique, au-delà de la crise économique, de la crise des valeurs sociales observable depuis un certain nombre d’années. Car n’est-il pas surprenant que seulement la moitié des personnes interrogées porte leur choix sur un agent de distribution appartenant au corps médical? Cette opinion, pour le moins mitigée, agit comme une entrave socioculturelle au recours aux soins en milieu hospitalier. Cette suspicion mérite d’être prise en compte tant par les planificateurs que par les communicateurs[12].

Le tradipraticien ou la tradipraticienne, un-e thérapeute clandestin-e?

De même que l’on ne déclare que de mauvaise grâce sa fréquentation des circuits informels de distribution des médicaments, de même on répugnera à reconnaître que l’on consulte le tradipraticien ou la tradipraticienne[13]. Si l’on s’en tient aux seules déclarations, environ 70 % des personnes interrogées consultent les praticien-ne-s institutionnel-le-s alors que la moyenne pour les consultations non institutionnelles plafonne à 5 %. Foumbot est le seul district de santé des zones visitées où ce dernier chiffre atteint les 15 %, non pas tant parce que l’on y « pratique » plus qu’ailleurs, mais parce que les pratiques thérapeutiques parallèles dans cette région marquée fortement par l’islam sont traditionnellement associées au Coran. L’islam, religion révélée, les rehausse donc par son propre prestige. Ailleurs, dans les zones non musulmanes, les pratiques thérapeutiques non institutionnelles ne peuvent se prévaloir de ce type de référence et sont marquées dans l’inconscient collectif par le stigmate d’une sorte de « primitivisme ».

Si l’on considère le listing des causes présumées de cécité collectées par l’enquête, on est frappé par le caractère apparemment hétérogène des facteurs évoqués. Mais une analyse un peu plus poussée laisse apparaître trois ordres d’interprétation : des interprétations que je dirai mécaniques (mauvaise hygiène alimentaire[14]); des interprétations que je qualifierai de « maléfiques », car fondées sur la recherche d’un agresseur ou agresseuse; et des interprétations sociales (transgression d’un interdit, d’un tabou social).

Choix stratégiques pour la communication en matière d’onchocercose

Communiquer sur l’onchocercose dans la région d’étude suppose que l’on prenne en compte les savoirs partagés par les populations, qu’on transmette de nouveaux savoirs et enfin que leur soit proposée une nouvelle organisation des savoirs existants. Pour citer un exemple, les populations connaissent incontestablement la simulie, la nomment par ses caractéristiques physiques et connaissent des dysfonctionnements oculaires liés à un environnement aquatique. Ce qu’elles perçoivent mal, c’est l’identité de l’agent pathogène : la baisse de l’acuité visuelle chez le pêcheur provient-elle de la réverbération du soleil sur l’eau, comme cela est mentionné, ou de l’exposition aux piqûres de simulies qui peuvent exister dans cet environnement précis? Les populations ignorent en outre le processus pathogène liant entre elles toutes les manifestations connues.

Nous avons essayé, dans le cadre de ce programme, d’identifier les connaissances enregistrées et les attitudes et pratiques observées dans les communautés visées afin de proposer une campagne d’éducation sanitaire en accord avec le contexte socioculturel et économique dans lequel les différentes caractéristiques de contenu, de langue, de support, etc. seraient de nature à favoriser l’implication active des populations cibles.

Là était le gage d’une réussite durable d’autant que la prise du M. devait idéalement se prolonger sur une période minimale de 10 ans et se poursuivre même après le départ des organismes qui en soutenaient alors la distribution. Je n’ai pas la prétention de présenter les résultats de cette étude comme un modèle. Il s’agit plutôt de fixer un modeste jalon dans la « préhistoire » d’une communication pour le développement encore très largement méconnue à cette époque.

Quel message?

Le message sera simple et clair, valorisant les acquis pour mieux intégrer les idées nouvelles et induire des pratiques subséquentes.

12. En cas de problème, (par exemple : démangeaisons, fatigue, maux de tête), va immédiatement au Centre de Santé. |

Ce message pourra être décomposé en une dizaine de spots mettant en exergue les idées suivantes :

- identification de la simulie et des troubles liés à la piqûre de cette mouche sur le plan cutané, dermique et ophtalmologique;

- existence d’un médicament, le M., capable de prévenir ces troubles et de les traiter dans une certaine mesure;

- modicité de la contribution individuelle;

- existence de contre-indications liées à l’âge et à l’état de santé général de l’individu;

- existence d’effets secondaires gênants, mais contrôlables.

On peut ainsi formuler une série de messages clés adaptables en fonction du support ou du médium choisi : chant, brochures, messages radiodiffusés, boîtes à images, films documentaires, spots télévisés, etc.

Quelle langue?

La langue idéale, dans l’environnement rural des localités visées, sera la langue identitaire (maternelle) des populations. Elle est dépositaire de la classification du monde naturel et social qui caractérise chaque peuple. C’est pourquoi, d’une langue à une autre, il ne s’agit pas d’une simple procédure de traduction. Il est question du passage d’une organisation de la vision du monde naturel et social à une autre (Martinet, 1967, p. 11-12). Le stock lexical pléthorique des appellations du lait dans certaines cultures peut offrir une illustration intéressante de ce propos. Chez les éleveurs peuls, par exemple, il existe un terme désignant le lait maternel enɗam et un terme désignant le lait d’origine animale kosam. Une série de termes spécifiques servent à différencier les laits d’origine animale et désignent le lait frais ɓiraaɗam, le lait bouilli dollaaɗam, le lait non écrémé nyallunde, le lait fouetté burwaaɗam, le lait caillé pendiɗam, lait qui a caillé ɗannam, etc. (Tourneux et Daïrou, 1998). Par contre, chez les populations sans tradition reconnue d’élevage bovin, comme celle de l’Ouest-Cameroun notamment, la langue nommera le lait maternel, mais ne saura nommer le lait d’origine animale que par un terme d’emprunt (généralement par emprunt à l’anglais milk via le pidgin-English milik). A fortiori, les fines distinctions existant chez les Peuls pour spécifier la qualité du lait d’origine animale seront ignorées. La langue représente ainsi un des angles, un des outils les plus performants pour comprendre intimement une communauté donnée. C’est aussi le meilleur véhicule pour intégrer de manière non invasive des savoirs et des comportements nouveaux.

En effet, les nouvelles connaissances viennent déjà heurter les savoirs acquis. Pour un villageois, par exemple, le mitou’ ne constitue qu’une nuisance bénigne ne méritant même pas que l’on s’y arrête. Mais l’éducation sanitaire viendra suggérer que ce même mitou’ peut-être le facteur causal d’une maladie aux conséquences physiques, psychologiques et socio-économiques graves. Si la langue dans laquelle ce nouveau savoir intervient est une langue étrangère et que, de ce fait, ce savoir provient de manière trop évidente, de « l’autre », l’efficacité du message peut s’en trouver réduite pour cause de rejet pur et simple d’une part, par les risques de malentendu d’autre part.

L’adoption de la langue ethnique ne devrait pas poser de problèmes pratiques majeurs dans la mesure où les populations à risque, dans le cas d’espèce, sont des populations rurales, c’est-à-dire à forte homogénéité ethnique et linguistique. Mais en cas d’hétérogénéité avérée de la population cible, le communicateur ou la communicatrice, en accord avec les décideurs, doit examiner les solutions spontanément mises au point par les communautés. Il faut notamment se demander si une langue véhiculaire a réussi ou non à émerger, examiner sur la base de recherches sociolinguistiques approfondies s’il convient ou non de l’adopter.

La LO1, ici le français, ne m’avait pas semblé le médium le plus approprié, bien qu’une proportion non négligeable de la population ait déclaré un niveau de scolarisation au moins primaire. Nous connaissons en effet la tendance à l’illettrisme chez les individus qui n’ont pas régulièrement l’occasion d’activer leurs compétences en lecture et écriture dans le cadre, par exemple, de leurs activités professionnelles. Il pourrait, à la rigueur, constituer une alternative acceptable à condition de subir une simplification lexicale et syntaxique considérable.

Quel support?

J’avais la possibilité de préconiser le recours à des supports et canaux classiques tels que la radio, la brochure, le film, la boîte à images, etc., mais nous avions choisi un média traditionnel.

Les messages radiodiffusés ne m’avaient pas semblé les mieux indiqués à cette époque pour des raisons pratiques évidentes : les activités des populations rurales s’effectuaient exclusivement en plein air et pas toujours dans des conditions climatiques idéales pour un poste de radio. De plus, seuls 17 % seulement des personnes enquêtées avaient déclaré posséder un appareil de radio en état de marche. Cette condition à elle seule était rédhibitoire.

Les brochures auraient pu constituer un support intéressant pour la population lettrée de l’échantillon, et l’information aurait pu être relayée de manière organisée à l’ensemble de la communauté dans le cadre de réunions d’association. On connaît, en effet, le rôle prépondérant que jouent les associations dans l’organisation de la société ouest-camerounaise, constituant de véritables réseaux au sens moderne du terme. Rappelons à cet égard que les discours recueillis auprès de la population préconisaient justement le cadre de ces réunions périodiques d’associations comme canal idéal de la diffusion des messages d’information sur l’onchocercose.

L’avantage le plus patent des médias, comme la boîte à images, est la conservation et la disponibilité de l’information dans les locaux aménagés à cet effet : à l’intérieur d’un centre de santé, dans une école, etc. Cependant, les inconvénients de ces méthodes semblent, à l’analyse, assez importants. La lisibilité des images fixes pour des populations non accoutumées est loin de constituer une évidence. On a relevé des problèmes liés à la stylisation, à la perspective, aux proportions, aux couleurs utilisées, etc. C’est pourquoi l’exploitation des images fixes nécessite un double apprentissage de la part du public cible : cela ne peut être qu’antiéconomique, voire inefficace. Il s’agit d’une part de l’apprentissage de la lecture d’images et d’autre part de l’assimilation du message ainsi que de son contenu. Cela rappelle beaucoup la difficulté que rencontrent les instituteurs et institutrices dans nos écoles à enseigner aux jeunes enfants la lecture, l’écriture et le calcul dans une langue qui leur est complètement étrangère. Difficulté qu’ils ou elles contournent fort bien, dès que possible, en passant de la langue officielle à la langue ethnique.

Je considère que la lecture de l’image ne saurait couler de source. Elle nécessite un certain apprentissage. En effet, l’implication réelle des populations peut rester douteuse dans bien des cas et cette pratique ne s’intègre que peu aux pratiques sociales déjà existantes qui accordent une place importante à la participation. De plus, certaines de ces méthodes, le film notamment, sont assez coûteuses.

C’est pour toutes ces raisons que la réputation des méthodes audiovisuelles classiques me semblait largement surfaite. Mais l’honnêteté impose de reconnaître que le choix des méthodes reste, somme toute, bien limité, si bien que la tentation de n’adopter que les méthodes déjà connues et appliquées, avec des fortunes diverses, peut l’emporter sur la volonté d’expérimenter des méthodes innovantes avec ce que cela comporte de risques. L’adoption de la pratique des dialogues chantés pourrait bien constituer dans ce contexte une alternative pertinente si les utilisateurs ou utilisatrices potentiel-le-s s’attachent à identifier ainsi qu’à circonscrire ces risques (cf. chapitre cinq).

La stratégie préconisée devait s’appuyer sur une approche multimodale. À la mise en place de chants dialogués, elle devait associer des offensives télévisées. En effet, comme nous l’avons vu, même au sein de zones où l’onchocercose sévit à un niveau endémique, elle reste « la maladie des autres » aux yeux de la population. Plus spectaculaire par définition, la télévision est plus convaincante que la radio pour permettre une visualisation de l’onchocercose et de la cécité. De plus, pour une pathologie réputée comme étant limitée au Nord-Cameroun, les images d’handicapés visuels dans des sites clairement identifiables, la région du barrage de Bamendjin, par exemple, ont valeur de preuve. Ces offensives télévisuelles devaient avoir lieu en amont de l’action sur le terrain, soutenues par des interviews de responsables et des tables rondes sur le sujet, des reportages et interviews sur les lieux de la distribution du médicament. À la fin d’une première phase, nous avions prévu une enquête-bilan.

J’ai fait le choix de privilégier ici des résultats inédits, mais j’évoquerai brièvement un projet de recherche mené récemment au Cameroun septentrional dans le domaine de la santé. Il portait sur la communication dans le contexte du VIH[15] et a véritablement enrichi mon expérience dans ce domaine, ainsi que ma réflexion.

Quelle en était la problématique? Dans le cadre africain dit « francophone », les langues locales sont le parent pauvre de la réflexion sur la communication. Pourtant, une majorité d’Africain-e-s de ces pays ne possèdent qu’une maîtrise approximative des langues officielles européennes. De plus, les décalages notoires entre la médecine moderne et les cultures populaires africaines, manifestes dans le domaine de la conception du corps et de la maladie, contribuent encore à complexifier les interactions verbales et plus globalement, la communication. Les promoteurs (nationaux ou internationaux) de campagnes d’information et de conseil ont bien été obligés de le constater sur le terrain. Ils font donc doubler leurs discours en français – ou en anglais[16] – par des traductions la plupart du temps improvisées ou non contrôlées en langues africaines. Avec une telle procédure, les concepts nouveaux ou délicats sont mal perçus, lorsqu’ils ne sont pas évacués ou déformés. Les phrases non comprises sont occultées, ou substituées par un remplissage quelconque.

Nos recherches ont démontré que les discours véhiculés par les médias publics (radio, télévision) ont un impact très important. Cependant, ils entretiennent aussi dans le public un discours inutilement dramatique, propre à générer stigmatisation et fuite de la réalité. C’est ce que confirme l’étude fine des attributs sémantiques du sida dans l’échelle de gravité des pathologies. Ce constat est de nature à légitimer, dans ce cadre, des démarches de recherches terminologiques et devrait convaincre de privilégier, pour une prévention efficace, les expressions les moins négativement connotées.

Sur le plan de la langue, l’ouvrage réaffirme la nécessaire prise en compte du fulfulde véhiculaire pour les besoins de la communication de masse, malgré la stigmatisation dont il a été naguère l’objet. En effet, un transfert partiel subséquent de légitimité vers le fulfulde véhiculaire a fait perdre au fulfulde classique son absolue préséance d’antan et constitue désormais un élément fondamental que chercheurs et chercheuses, planificateurs et planificatrices commencent à prendre en compte. J’en veux pour preuve le chapitre de Tourneux, Boubakary Abdoulaye et Hadjidja Konaï intitulé « Un niveau fulfulde véhiculaire destiné à la communication pour le développement » dans l’ouvrage Parler du Sida au Nord-Cameroun. Ainsi, je ne dis plus seulement, comme à l’époque de ma thèse de 3e cycle, que le fulfulde véhiculaire tend à se constituer en une koinè transdialectale, débarrassé des stigmates dépréciateurs qui le marquaient naguère. Je ne plaide plus pour l’adoption de cette variété « en voie de standardisation », comme je le faisais dans mon texte de 2003. Aujourd’hui, je salue toutes les initiatives concrètes d’aménagement linguistique en vue de la normalisation de ce véhiculaire et apprécie hautement d’y être associée.

À titre de contribution pratique, dans un contexte où la promotion de la santé constitue incontestablement un des leviers majeurs du développement, ce projet a produit des guides bilingues (français – fulfulde) de communication sur le sida ainsi qu’une chanson peule (Le baptême peul du VIH) offrant une description dédramatisée du VIH destinée à populariser son appellation en fulfulde : barsooɓan[17]. Il présente également un ensemble de recommandations dans ce domaine à l’endroit des pouvoirs publics. On y trouve aussi bien les résultats d’enquête sur la perception du sida et les moyens de prévention, que des études sur les divers discours que tiennent différent-e-s intervenant-e-s dans le domaine (personnels de santé, hommes d’Église, personnalités islamiques, agences spécialisées, élèves). Une attention particulière a été accordée à l’étude d’affiches, de dépliants et de films éducatifs.

En somme, je trouve symptomatique qu’un calembour aussi facile que celui associant mots et maux soit aussi largement adopté autant par les écrits scientifiques concernant la santé que par les discours de vulgarisation. Nous en sommes conscients, notre capacité à réduire la précarité communicationnelle détermine largement le succès de la prise en charge thérapeutique.

- Traduction libre : « Avec les grands progrès technologiques que le monde connaît actuellement et le rythme auquel le monde se réduit pour devenir un village planétaire, l'expansion lexicale des langues est devenue encore plus cruciale. En effet, les langues doivent s'ouvrir à de nouveaux concepts si l'on veut que ces connaissances soient accessibles à tous dans le village planétaire ». ↵

- Par l'entremise d'Henry Tourneux. Voir Métangmo-Tatou (1996). ↵

- Du fait des caractéristiques écologiques – proximité des cours d’eau rapides – où se développe son vecteur, la simulie. ↵

- Ablation des nodules qui se forment sous la peau. ↵

- Penka-Michel, Baham, Bangangté, Bafang et Foumbot ↵

- Voir annexe. ↵

- Court-métrage réalisé par Surugue en 1986, diffusé en 2010. URL : https://numerisud.ird.fr/documents-et-films/films/MARA-LE-REGARD-DU-LION ↵

- Journée de repos obligatoire fixée par le chef de chaque village. ↵

- Voir infra. ↵

- Point de vente dans la rue des produits clandestins ou d’occasion. ↵

- Elle s’explique par la précarité économique. ↵

- J'avais préconisé une prise en charge communautaire de la dissémination du message. ↵

- Il est à noter une évolution de la perception des pratiques non conventionnelles au sein de la société dans sa globalité depuis l'époque de l'enquête. ↵

- Il est attesté que l’avitaminose A constitue une des causes importantes de cécité dans le monde. Cf. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Décembre 2009. La nutrition dans les pays en développement, Chapitre 15 – § Epidémiologie http://www.fao.org/3/W0073F/w0073f16.htm ↵

- Projet ANRS 1272 conduit par Tourneux (CNRS-LLACAN) et moi-même (Université de Ngaoundéré-LADYRUS). Les lignes qui suivent sont inspirées de l’ouvrage qui en est résulté : Tourneux et Metangmo, 2010. ↵

- Il faut toutefois noter que l’anglais n’assume que rarement au Cameroun, contrairement au français, des fonctions véhiculaires ou vernaculaires. Dans la zone où l’anglais est langue officielle, il entre en concurrence avec le pidgin-English et ce dernier parvient même à supplanter l’anglais dans certaines de ses fonctions régaliennes. ↵

- Voir chap. 5, « L’aménagement terminologique », pour plus de détails. ↵