20 Pourquoi Tina? Vers une conception relationnelle de la responsabilité (inédit)

Florence Piron

Note posthume : En 2018, la Revue française d’administration publique avait fait un appel à contributions pour un dossier spécial sur la responsabilité des organisations publiques. Florence avait rédigé d’un seul jet ce texte, qui aurait été publié si elle n’avait demandé qu’il soit mis d’entrée de jeu en libre accès, ce que la Revue refusa. Elle l’adressa alors à une autre revue, la revue Éthique publique.

C’est ainsi que cet article aura fait l’objet, in fine, de quatre évaluations pour le moins contradictoires. L’une d’elles, en particulier, contenait des suggestions intéressantes que Florence prévoyait intégrer dans une nouvelle version de son texte. À la suite de la mort tragique de Joyce Echaquan au Québec en 2020, elle souhaita également le retravailler en y abordant de nouvelles questions complémentaires, touchant notamment au racisme systémique, mais aussi au principe de relationnalité, au cœur des conceptions du monde autochtones. Hélas, le temps lui manqua pour mener cette tâche à bien.

Ce livre publie donc ici la version initiale de cet article, avec un encart (ci-dessous) présentant les principaux conseils de l’évaluateur dont elle avait apprécié les suggestions. Les quelques notes manuscrites qu’elle avait commencé à prendre en vue d’une mise au propre définitive ont été, quant à elles, insérées directement dans le texte, sous leur forme numérisée et transcrite.

Suggestions de l’évaluateur

Dans son rapport, l’évaluateur recommande que la distinction entre les deux types de responsabilité présentés dans cet article, la « responsabilité-tâche » et la « responsabilité-lien », soit précisée et approfondie. Il suggère également de mieux soutenir l’affirmation selon laquelle la responsabilité-tâche serait une production de la Nouvelle gestion publique (NGP). Enfin, il se demande si la responsabilité-lien « ne conduirait pas à charger les intervenant·e·s (qui ont croisé Tina) d’une trop grande responsabilité ». Il se questionne ainsi : « Est-on responsable de la vie et de la sécurité de tous et de toutes? Pour qu’une responsabilité ait un sens, ne faut-il pas lui imposer une limite? […] Et si Tina refuse l’aide? Est-on libéré de sa responsabilité? Faut-il la protéger malgré elle? » Florence souhaitait tenir compte de l’ensemble de ces remarques dans la révision de son texte.

Tina Fontaine. C’est le nom d’une jeune fille au destin tragique. Née dans une communauté autochtone du Manitoba, elle est morte assassinée à l’âge de 15 ans en août 2014. L’injustice de sa vie trop brève remplie d’épreuves a bouleversé bien des gens au Canada, y compris moi-même. Mais d’autres raisons ont contribué à faire de son histoire un symbole. Pendant les 12 heures qui ont précédé sa disparition, Tina a été vue, observée, entendue, emmenée, recueillie par plusieurs passant·e·s, fonctionnaires et agents publics (policiers et policières, intervenant·e·s sociaux et sociales, médecins, infirmiers et infirmières) qui ont tous et toutes constaté qu’elle allait très mal (MacLean, 2018). Mais, tour à tour, ces personnes l’ont laissée partir, incapables de mobiliser des règles, des systèmes, des arguments ou des raisons pour la protéger d’elle-même ou des personnes qui l’exploitaient et qui ont fini par la tuer[1].

Notes manuscrites

Racisme systémique. Réfléchir au fonctionnement du système et de ses acteurs sous l’angle de la responsabilité.

Sa mort est-elle le résultat d’une incompétence raciste comme celle de Joyce Echaquan ou du racisme systémique qui fait en sorte que le sujet de services sociaux nuit aux Autochtones? Je n’ai pas réussi à rassembler assez d’info sur l’histoire de Tina pour me prononcer.

Tina était une jeune femme autochtone, faisant partie de cette triste liste de féminicides qui, grâce au militantisme, est désormais considérée comme un problème social et politique majeur.

Tina est devenue le symbole d’une société riche qui semble devenue incapable de faire sortir ses membres de leur routinière indifférence à la souffrance d’autrui, surtout lorsqu’il s’agit de personnes en situation de grande vulnérabilité sociale, culturelle ou économique : est-ce que les services sociaux, assuranciels, de l’État-Providence ne sont pas là pour s’occuper des « gens comme elle » et les prendre en charge, dégageant ainsi les citoyens et citoyennes ordinaires de cette responsabilité (Genard, 2007)? L’histoire de Tina symbolise aussi l’incapacité d’un État riche et bien organisé, peu corrompu et doté d’une fonction publique efficace et très professionnelle, ainsi que de moyens techniques avancés, à protéger les plus vulnérables, même quand leur détresse est visible, palpable, documentée.

L’histoire et le doux visage de Tina ont suscité en moi — comme citoyenne, contribuable, intellectuelle, militante pour la justice sociale et mère — une réflexion déchirante sur la responsabilité : qui était responsable de cette adolescente vagabondant dans les rues d’une ville qui n’était pas la sienne? Sa mère qui l’avait abandonnée depuis longtemps? Sa famille élargie qui vivait à des milliers de kilomètres? Les services sociaux? Les passant·e·s qui l’ont croisée? Seulement elle-même? Pourquoi Tina?

Cette histoire n’en est qu’une parmi tant d’autres depuis que l’État-Providence existe. Elle me servira de prétexte pour proposer une distinction entre deux conceptions et deux manières de pratiquer la responsabilité dans les sociétés contemporaines et en particulier dans l’administration publique : la conception positiviste qui a envahi les pratiques administratives des sociétés occidentales, réduisant la responsabilité à la réalisation de tâches pré-définies, et la conception relationnelle, bien moins visible, selon laquelle la responsabilité renvoie à une « prise en charge » par une personne ou une institution de personnes, de situations ou de contextes constitués par des liens et des relations. Dans une troisième partie, je tire certains enseignements de cette distinction pour la pratique de la responsabilité dans les organisations publiques.

Notes manuscrites

Avant de commencer ce parcours, je précise que c’est volontairement et explicitement que je fais sans cesse des liens entre le monde des organisations publiques et celui de la recherche, qui me semblent gouvernés par les mêmes forces, et que séparer les deux, c’est se priver d’outils de compréhension pourtant [évidents?]. C’est aussi le propre du regard anthropologique qui aborde les phénomènes sociaux non pas en fonction de disciplines, mais selon l’empirique.

Ce découpage de ma réflexion montre ma conviction que la notion même de responsabilité est tout sauf neutre et qu’il est impossible de la définir de manière objective, d’une manière unique qui fasse sens de la même façon pour tout le monde. Le projet même de la définir en dehors de tout point de vue exprime, selon moi, un point de vue positiviste, inscrit dans une tradition de pensée qui a généré également ce que j’appelle la pensée managériale, technique, selon laquelle le monde peut être connu, expliqué et transformé sans tenir compte de la culture, de l’histoire, des rapports sociaux et des liens entre les personnes. Je montrerai que ce système d’interprétation du réel a produit une conception spécifique de la responsabilité qui l’associe surtout à la notion de reddition de comptes. M’inscrivant dans une approche culturaliste, historique, issue des théories du point de vue et des savoirs situés, je montrerai au contraire que le sens que nous donnons à la notion de responsabilité est intimement lié à notre système de valeurs, à notre vision du monde et en particulier à notre conception de ce qu’est une personne et de ses liens avec autrui. Je proposerai alors une conception relationnelle de la responsabilité qui permettra une lecture nuancée et compatissante de ce qui est arrivé à Tina et qui pourra nourrir une vision renouvelée du leadership dans une organisation publique.

La conception positiviste de la responsabilité publique

Le choix du terme « positiviste » peut surprendre. Mais je revendique la liberté de me réapproprier cet adjectif, associé surtout à l’histoire des idées et à la philosophie des sciences, pour désigner un système d’interprétation du réel qui déborde largement l’univers scientifique.[2]. Ce système d’interprétation, que j’appelle aussi « épistémologie », a comme caractéristique centrale l’idée que les émotions, les sentiments, les affects, en somme tout ce qui évoque l’identité et la vie personnelle, le local et la culture, sont des obstacles, des sources de biais, d’erreur, d’irrationalité, mais aussi d’inefficacité et de manque de professionnalisme. Ce raisonnement est bien connu pour ce qui est du savoir scientifique : selon l’épistémologie positiviste, la science doit s’efforcer de se purifier de cette dimension « humaine » de la vie pour atteindre la vérité, définie comme la coïncidence entre ce qu’elle dit du monde et ce qu’il est, et faire avancer les connaissances selon leur logique interne (et non en réponse à des demandes externes), sa mission générale. Le langage scientifique qui aspire à l’universel se donne à voir comme étant « value-free », débarrassé des valeurs, des points de vue, du local, de tout ce qui peut détourner du chemin de la connaissance. Dans un texte scientifique, le format canonique des données probantes et le jargon, de même que le refus du « je » et de toute mention de l’ancrage social et culturel de l’auteur ou de l’autrice deviennent alors des marqueurs de neutralité et donc de crédibilité, de capital symbolique.

Ce combat contre le « subjectif » est également très présent dans le monde professionnel et de la gestion, notamment dans son discours éthique. Les définitions les plus courantes du professionnalisme que j’ai consultées insistent sur l’importance de ne pas se laisser détourner de l’accomplissement de ses tâches par des événements vécus, des sentiments (envers des collègues, des client·e·s, des patron·ne·s), des habitudes ou des opinions et des préférences personnelles. Année après année, l’immense majorité de mes étudiant·e·s estiment que se laisser influencer au travail par des enjeux de nature personnelle (incluant le soin des enfants ou des parents âgés) peut être le symptôme d’un manque de professionnalisme et valorisent les personnes capables de « contrôler leurs émotions » pour performer selon les attentes de leur organisation. En fait, cette épistémologie positiviste a rendu possible l’idée même d’une séparation entre la vie personnelle, qualifiée de subjective, émotive, partiale, remplie de points de vue biaisés et susceptible de dégénérer en favoritisme ou népotisme, et la vie professionnelle qui devrait être dédiée au travail rationnel, efficace, à la mission de l’organisation, à la mise en œuvre de compétences acquises dans un système éducatif collectif, en somme à tout ce qui dépasse le niveau individuel.

Dans cette perspective, la notion de responsabilité apparaît comme un équivalent sémantique de tâche (au sens de « chose à faire, à accomplir »), mais doté d’un parfum éthique qui permet d’insister sur le sentiment d’obligation que devrait ressentir le ou la titulaire d’une tâche de l’accomplir correctement, selon les attentes de son organisation. Une responsabilité-tâche n’est plus seulement une obligation technique d’accomplir une tâche insérée dans un flux de travail pensé par des gestionnaires, c’est une obligation morale qui intègre un sentiment d’engagement envers cette tâche, en particulier le désir de l’accomplir au mieux. En ce sens, recevoir ou accepter une responsabilité-tâche, c’est, pour une personne, recevoir ou accepter l’obligation morale de la réaliser de la manière la plus professionnelle ou efficace possible, tout en sachant qu’il lui sera demandé d’en rendre compte à un moment donné et que son identité morale sera alors en jeu.

En effet, en éthique, le concept de responsabilité est intimement lié à celui d’identité morale : sans la reconnaissance, par une personne, de ce qu’elle a fait et des promesses qu’elle fait pour l’avenir, autrement dit si une personne refuse de répondre de ses actes passés et de ses promesses pour l’avenir, le maintien de son identité à travers le temps et dans le regard des autres n’est pas possible (Ricoeur, 2015). À l’inverse, accepter la responsabilité de ses actes, bons ou mauvais, est constitutif de l’identité d’une personne. « Responsabilité », grammaticalement, renvoie à la « capacité de répondre » de ses actes.

L’épistémologie en arrière-plan de la Nouvelle gestion publique (NGP) a utilisé abondamment ce vocabulaire d’origine éthique pour instaurer la gestion par résultats (Piron, 2002). En rendant une personne responsable d’un résultat et non pas seulement exécutante d’une tâche au sein d’un processus, cette épistémologie espère maximiser la qualité et l’efficacité du travail accompli. Non seulement le vocabulaire des responsabilités-tâches instaure l’obligation de devoir « répondre de » la qualité de l’exécution d’une tâche et du professionnalisme avec lequel cette tâche a été exécutée, mais il ajoute la connotation (morale) de la « loyauté » envers l’organisation. En effet, le manque de professionnalisme dans l’accomplissement d’une responsabilité-tâche peut être considéré comme un manque d’engagement face à la mission de l’organisation et donc comme une défaillance non seulement technique, mais morale.

Notes manuscrites

Je considère que malgré sa rhétorique de la responsabilisation, la NGP ne le fait pas, car elle augmente les contrôles autorégulés (rapports d’achats, évaluation de performance).

Cette conception positiviste de la responsabilité s’insère dans une conception déontologique de l’éthique qui mise sur la présence d’impératifs moraux universels auxquels la personne qui travaille doit obéir pour être considérée comme une « bonne » personne, comme faisant le bien. Il est alors possible, lors d’une évaluation individualisée de performance, de faire honte à une personne de son manque de professionnalisme ou d’efficacité dans la réalisation de ses responsabilités-tâches, tout comme, en science, la découverte de « biais » ou d’éléments subjectifs dans des résultats scientifiques peut, dans une perspective positiviste, donner lieu à des reproches conduisant à la disqualification du travail réalisé.

Cette épistémologie est si puissante qu’on ne la voit plus comme un système d’interprétation parmi d’autres possibles, et que ce que je viens de décrire peut apparaître comme la seule façon de penser et comprendre la responsabilité en milieu de travail. En fait, cette épistémologie est transmise non seulement par le système éducatif, par exemple au moyen des responsabilités-tâches qu’apprennent progressivement à réaliser les enfants dans la vie quotidienne de leur classe, mais aussi dans la vie familiale où, par convention, les enfants doivent accepter certaines responsabilités-tâches pour faciliter le déroulement des activités quotidiennes.

Dans cette perspective, chacune des personnes qui a croisé Tina avant sa disparition doit s’interroger ou être interrogée sur la qualité de son intervention selon la responsabilité-tâche qui lui était alors confiée par son organisation. Or, aucune de ces personnes n’avait reçu la responsabilité-tâche de « sauver Tina ». Chacune était responsable d’un service au sein d’une chaîne de services offerts à une population. Prioriser le cas de Tina à la suite d’un élan spontané de compassion pourrait être considéré comme un manque de professionnalisme à l’égard des autres client·e·s du service, peut-être tout aussi vulnérables et fragiles que Tina, ou à l’égard de l’organisation qui compte, pour son fonctionnement général, sur l’accomplissement des responsabilités-tâches selon des protocoles établis. Est-ce que l’empathie ne risque pas de conduire à dérégler le fonctionnement soigneusement pensé par les expert·e·s en management de la répartition des tâches et des flux de travail dans une organisation, y compris la préservation de la santé mentale des employé·e·s?

Saisie à vie par le travail de Hilberg (1985) et de Bauman (2001) à propos de l’effet de la division bureaucratique des tâches sur la cécité morale des fonctionnaires allemands pendant le régime nazi, je ne peux pas m’empêcher de constater les limites de cette conception positiviste de la responsabilité, et même d’y voir une dimension immorale. En effet, en déontologisant ainsi l’accomplissement d’une tâche et sa reddition de comptes au sein d’une organisation tout en perpétuant l’idée que la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est nécessaire et incontournable, cette conception positiviste de la responsabilité-tâche construit une déconnexion, une déliaison, une coupure, une séparation, bref un fossé entre le travail (ou l’école ou la science) et le reste de ce que j’appelle « le monde », c’est-à-dire la vie avec autrui construite sur notre planète depuis des milliers d’années au fil d’un nombre infini de relations, de coopérations ou de conflits.

Ce monde que nous avons construit et que nous continuons de créer est le résultat de multiples relations interhumaines, interétatiques, avec la matière, avec le vivant et le cosmos. Des relations s’articulant à plusieurs niveaux (nano, micro, méso et macro), de diverses natures, enchevêtrées, générant des interactions multiples dans un système dynamique complexe et ouvert. Être, c’est être relié. La relation nous accomplit et nous révèle. Elle est ce par quoi s’articulent les êtres, les choses, ainsi que les éléments d’une totalité (Sarr, 2017 : 20-21).

Dans le cas de la science, les effets de cette coupure sont flagrants : elle empêche symboliquement, mentalement, les scientifiques qui se soucient des effets de leurs travaux sur le monde, sur la vie, sur la planète, de légitimement prendre la parole pour débattre de ces questions avec leurs concitoyen·ne·s (ou même avec leurs étudiant·e·s), car ce serait comme mettre en lumière leur conscience d’être des acteurs ou actrices situé·e·s dans une histoire, doté·e·s de valeurs et de subjectivité, en somme ce que l’épistémologie positiviste, si hégémonique aujourd’hui à l’ère des données probantes, leur demande d’effacer au nom de leur professionnalisme scientifique, de leur scientificité. N’est-il pas plus confortable de se réfugier derrière leur responsabilité-tâche de « faire avancer les connaissances », de produire des données, pour se dédouaner des conséquences de leur travail sur le monde? Comme le dit Toulouse (2001 : 1),

la doctrine de la neutralité morale de la science a eu pour la communauté scientifique cet avantage collatéral de la situer hors d’atteinte des critiques. La science étant déclarée pure et innocente par essence, tout le malheur éventuel vient des applications. Ainsi, l’habitude sera prise de reporter la responsabilité des conséquences néfastes sur les autres (politiques, militaires, industriels, etc.). Ce faisant, la communauté scientifique cédait à la tentation corporative de tracer un cercle de parfaite impunité autour de soi.

De la même façon, si la morale hégémonique invite à réaliser au mieux une responsabilité-tâche dans une organisation, son silence quant à la réflexion sur les conséquences de ces tâches est pour moi le signe de son immoralité du point de vue, bien sûr, de l’éthique de responsabilité considérée comme une pratique du souci des conséquences de nos actes sur le monde (Weber, 1919).

Malgré le vocabulaire d’ordre éthique associé à la notion de responsabilité dans les organisations, ce silence sur les conséquences m’amène à penser que la conception positiviste de la responsabilité dans les organisations est peut-être surtout un outil de contrôle de l’action des un·e·s par les autres dans un schéma qui reste hiérarchique, basé sur la reddition de comptes à des supérieur·e·s. Cette stratégie de pouvoir n’est pas nécessairement au profit direct des gestionnaires qui me semblent être aussi pris·es dans cette spirale que leurs employé·e·s. Elle est avant tout au service des principales valeurs néolibérales que sont l’efficacité, l’efficience et la productivité. Du point de vue de ces valeurs, avoir le souci du monde partagé avec autrui entraîne inévitablement des discussions, des débats, des échanges, des doutes, des changements de position, etc., en somme des expériences qui ne peuvent que ralentir le flux de travail et nuire à son efficacité et à sa productivité. Ce conflit entre ces deux systèmes de valeur est vécu au quotidien par les membres de la fonction publique et les scientifiques – comme je l’ai constaté au fil de plusieurs enquêtes et rencontres où les un·e·s et les autres se plaignaient de n’avoir que très rarement la possibilité et le temps de réfléchir, collectivement ou non, au sens de leur travail, de leur contribution au monde partagé avec autrui, étant obligé·e·s de se concentrer sur la réalisation performante de leurs responsabilités-tâches.

Pourtant, le mouvement en faveur de la responsabilité sociale des organisations, qui, justement, se concentre sur cette contribution et nécessite une telle réflexion (si possible sincère) sur la place d’une organisation dans le monde, ne cesse de s’étendre et de gagner en légitimité, notamment dans le contexte de la nécessaire transition écologique vers des énergies renouvelables ou vers un rapport plus respectueux des sociétés humaines envers les ressources de la planète qui les fait vivre. Est-ce qu’une autre conception de la responsabilité pourrait être pertinente?

La conception relationnelle de la responsabilité

Comme je l’ai dit plus haut, la notion de « reddition de comptes », accountability en anglais (Olsen, 2015), fait partie intégrante du concept de responsabilité dont l’étymologie suggère qu’elle est la capacité (« -abilité ») de répondre de quelque chose, d’en rendre compte, de donner une réponse à son sujet. Or, rendre compte ou donner une réponse suppose immédiatement une troisième instance : celle à laquelle on donne la réponse. Autrement dit, la responsabilité est toujours située dans un triangle : elle met en scène un sujet (une personne ou une organisation) qui doit répondre de quelque chose (qui peut ou non être une tâche) devant une autre instance, un tiers, qui attend et entend la réponse (et qui pourra la juger ou non satisfaisante). De ce point de vue, une responsabilité suppose nécessairement un lien entre deux instances — celle qui demande une réponse et celle qui la donne. Elle est une relation qui se construit autour d’un objet en reliant au moins deux instances qui ont un intérêt (au sens large) pour cet objet et dont l’une est censée pouvoir donner une réponse à l’autre à son propos.

Notes manuscrites

Le tiers est l’autorité devant laquelle on assume un geste ou une parole : texte, personne, institution, politique.

Dans une relation vivante, une réponse en appelle toujours une autre, à l’infini. Pour cette conception relationnelle du monde (Sarr, 2017), chaque acte, chaque parole, chaque expérience vécue crée une possible résonance (Rosa, 2017) chez autrui et appelle une réponse, à la différence du monde rempli de tâches délimitées assignées à des personnes que propose le positivisme rationaliste. Pour le philosophe Emmanuel Lévinas (1984), c’est le visage d’autrui qui appelle immédiatement une réponse, sans argument logique ou rationnel faisant état d’un lien institué : le visage permet de reconnaître une commune humanité et crée immédiatement une responsabilité « pour » autrui. Jullien (1995), s’inspirant d’une légende chinoise, explique que croiser le regard d’un animal peut produire le même effet : plus possible de l’envoyer à la boucherie ensuite – sauf en s’interdisant d’éprouver ou de se laisser guider par ces indispensables et humanisantes émotions morales qui nourrissent la sollicitude pour autrui et s’en nourrissent (Metz, 2013; Mozère, 2004; Nurock, 2010; Nussbaum, 2015, 2001).

La difficulté de cette perspective relationnelle, de cette « reliance » comme dirait Edgar Morin (2014), est qu’elle ne permet pas d’isoler et d’individualiser de manière stricte et temporellement située les rôles joués par les parties prenantes dans une relation de responsabilité. En effet, ces parties prenantes sont difficilement identifiables ou délimitables puisqu’elles dépendent du contexte et du tissu de relations qui les construisent telles qu’elles sont… La responsabilité-lien qui unit différentes instances, personnes, institutions ou organisations est complexe, multiforme et bien souvent réciproque. Par exemple, dans la culture occidentale nourrie de Freud, de Françoise Dolto et de régimes juridiques qui opposent l’état de minorité et celui de majorité, un parent est certes responsable du bien-être de son enfant mineur face à l’autre parent, à la famille élargie, à l’école, à la société, etc., mais sa famille, l’autre parent, l’école, la société, etc. sont aussi responsables de lui et de sa capacité à être parent, par exemple en lui donnant de bonnes informations, des conditions de vie décentes ou en lui permettant d’avoir confiance en lui et en sa capacité d’agir comme parent. L’enfant lui-même est progressivement considéré comme responsable de ce qu’il fait et est devant ses pair·e·s, son enseignant·e, etc.

Dans d’autres contextes culturels, par exemple dans la plupart des pays d’Afrique, non seulement tous et toutes les adultes d’un village, les tanties et les oncles, sont responsables des enfants, qu’il s’agisse ou non de leurs enfants biologiques, mais cette responsabilité familiale large ne disparait pas à un certain âge et est même réciproque, les enfants devenant responsables de leurs parents jusqu’à leur mort. D’où l’incompréhension de nombreux et nombreuses immigrant·e·s africain·e·s en Europe ou en Amérique face au « placement » des parents âgés et malades dans des institutions qui en prennent soin (Piron, 2017). Ce qui, dans le monde occidental, est une solution mise en œuvre par l’État ou le marché qui vise à maximiser le bien-être des un·e·s et des autres est vu en Afrique comme un renoncement immoral à une responsabilité fondamentale, celle du lien familial, du lien parents-enfants, tellement plus puissante que l’individualisme occidental.

Comme nous l’enseigne le triangle sémiotique (signifiant, signifié et interprète), le triangle de la responsabilité-relation construit ou implique non seulement une relation et une réponse, mais un monde partagé dans lequel le type de réponse donnée et attendue a un sens et peut être compris par les parties prenantes. On pourrait même dire que ce monde partagé est une condition pour que la responsabilité ait un sens pour les instances impliquées. Par exemple, une usine peut être jugée par une municipalité comme responsable (coupable) de la mauvaise qualité de l’air à ses alentours et condamnée à payer une amende. Mais l’usine pourrait considérer qu’elle ne fait que produire des choses désirées par la société et que sa première responsabilité est de répondre à ce désir collectif. Elle pourrait aussi argumenter que, par ses institutions, la société est elle-même responsable d’avoir accepté son installation en tel lieu. Sur cette base, l’usine pourrait contester l’amende et le jugement, refuser sa responsabilité. En l’absence d’un monde partagé dans lequel l’usine et la municipalité s’entendraient pour reconnaître que les consommateurs et consommatrices du produit sont aussi les personnes affectées par la pollution et qu’il faut discuter ensemble pour trouver une solution, chaque partie prenante renverra l’autre à des « responsabilités » qui n’ont pas de sens pour elle. Accepter d’être responsable d’un objet (bien-être d’une personne, phénomène, situation, etc.), c’est donc non seulement construire son identité morale en lien avec cet objet, mais c’est aussi accepter ou reconnaître qu’un monde partagé existe et que la responsabilité pour cet objet y a un sens, nous engage.

La philosophe Iris Young (2004; 2011) avait, dans cette perspective, proposé un modèle de la responsabilité comme « social connection », comme refus de l’indifférence malgré le sentiment d’impuissance qui nous accable si souvent. Groves (2009) propose lui aussi une conception « relationnelle » de la responsabilité qui met en lumière les liens qu’elle implique ou construit entre des instances partageant ou construisant un monde commun. S’inspirant des théories du Principe responsabilité (Jonas, 1999), du care et de la sollicitude (Gilligan, 2008), il estime que la responsabilité met en place une connexion, un souci de l’autre qui peut s’étendre aux générations futures. Il montre ce faisant que le tiers qui attend la réponse peut ne pas être identifiable précisément (« la société ») ou ne pas encore exister (« les générations futures »), ce qui est difficilement compréhensible dans une approche rationaliste centrée sur des tâches délimitées dont il faut rendre compte.

Plusieurs cultures non occidentales ont construit un tel sentiment collectif de responsabilité envers les conditions d’existence de leur monde partagé, à savoir l’état de la planète et de ce qui y vit (Bird-David et Naveh, 2008; Kovach, 2010; Mokuku et Mokuku, 2004) – ce que la culture occidentale a appelé « ressources » et a décidé d’exploiter. Ces cultures, issues notamment du monde autochtone d’où venait Tina, mais aussi, par exemple, du monde ubuntu d’Afrique centrale et du Sud (Gaie, 2010; Mnyaka et Motlhabi, 2005), valorisent les multiples liens entre les humains et le monde naturel (faune, flore, terre, rivières, etc.) en les considérant comme l’expression de la nécessité de prendre soin les un·e·s des autres sans condition, sans hiérarchie, sans protocole, sans avoir à énoncer et à attribuer des responsabilités-tâches à différentes personnes. Parfois ridiculisées par l’épistémologie occidentale positiviste qui se caractérise plutôt par une obsession pour la classification des espèces naturelles coupées de leur lien avec les autres manifestations du vivant et les humains, ce type de responsabilité collective (qui ne signifie pas bien sûr que l’égoïsme n’existe pas) fait rêver ceux et celles qui tentent de mobiliser des individus pour qu’ils et elles transforment leur attitude face à la planète. Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt reconstruire et rendre visible le monde partagé dans lequel nous, humains, co-habitons pour nous permettre d’en déduire ce que nous pouvons faire pour que cette cohabitation soit harmonieuse et durable (Sarr, 2017)?

Cette question est majeure pour la responsabilité sociale dans le domaine de la recherche. Par exemple, comment intégrer cette reconnaissance d’un monde partagé dans les laboratoires de recherche dont les membres ont été formaté·e·s à penser que les effets de leurs travaux ne regardaient que ceux et celles qui les utilisaient et pas eux-mêmes ou elles-mêmes – comme si leur professionnalisme (positiviste) leur faisait croire qu’ils et elles ne vivent pas vraiment dans ce monde ou seulement pendant leurs moments « non-scientifiques »? L’Association sciences citoyennes, dans son Manifeste pour une recherche responsable, considère que « face aux risques sanitaires et écologiques, nos sociétés sont devenues des sociétés à irresponsabilité illimitée » : irresponsabilité des États, des entreprises, des décideurs et décideuses institutionnel·le·s et des chercheurs et chercheuses « qui estiment que leur responsabilité n’est engagée ni comme scientifiques, ni comme experts » face à ces risques collectifs. Le Manifeste estime que « le système d’organisation actuel de la recherche […] contribue à la déresponsabilisation des chercheurs » et demande que « les chercheurs et les institutions scientifiques admettent leurs co-responsabilités dans un développement techno-industriel dont nous savons aujourd’hui qu’il met en péril l’avenir commun ». Selon la grille d’analyse que je propose ici, on pourrait dire que l’Association demande avant tout que les chercheurs et chercheuses se reconnaissent comme membres à part entière de ce monde en péril et participent à la lutte contre ces dangers aux côtés des autres citoyen·ne·s, faisant fi de la séparation entre science et société qui est pourtant au cœur du dogme positiviste de la scientificité. La généralisation de cette responsabilité-lien, de cette posture de solidarité que j’avais imaginée dans un texte il y a plus de 20 ans (Piron, 1996), exige donc une refonte épistémologique du métier de scientifique et pas seulement la prise de conscience des conséquences négatives potentielles de certaines activités scientifiques.

Cette conception de la responsabilité-lien questionne les modes rationaliste/positiviste de gestion des organisations qui semblent se concentrer sur la répartition des tâches et l’évaluation du rendement en « oubliant » la question des relations et du sens. Elle rappelle que, pour une personne œuvrant dans une organisation, la conscience des relations qui la lient aux autres membres et qui lient l’organisation avec le reste du monde est ce qui lui permet de donner un sens non seulement à sa responsabilité dans l’organisation, mais aussi à sa responsabilité sociale, à sa responsabilité pour le monde partagé. C’est pourquoi la prise de conscience de cette conception relationnelle de la responsabilité pourrait déboucher sur un mode de gestion différent de la reddition de comptes dans des rapports d’activités.

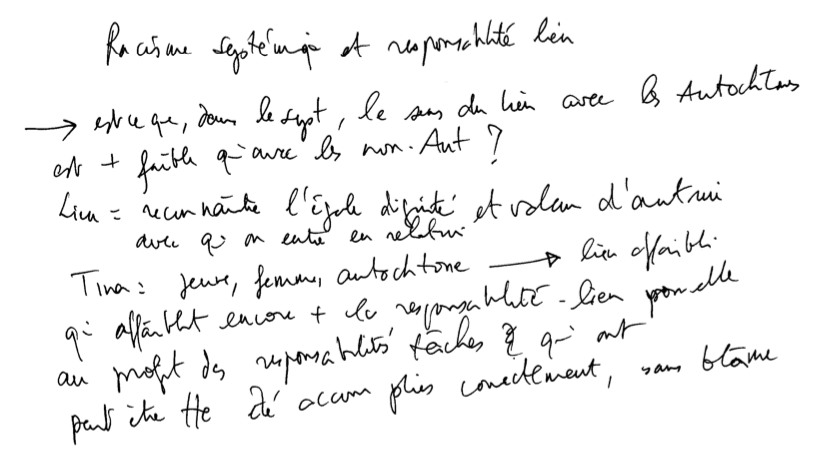

Notes manuscrites

Racisme systémique et responsabilité-lien.

Est-ce que, dans le système, le sens du lien avec les Autochtones est plus faible qu’avec les non-Autochtones?

Lien = reconnaître l’égale dignité et valeur d’autrui avec qui on entre en relation.

Tina : jeune, femme, autochtone = lien affaibli qui affaiblit encore plus la responsabilité-lien pour elle au profit des responsabilités-tâches qui ont peut-être toutes été accomplies correctement, sans blâme.

La responsabilité-lien dans une organisation publique

Dans les pages qui précèdent, mon but n’était pas d’opposer deux conceptions de la responsabilité, comme si elles étaient rivales. Je pense au contraire que la responsabilité-lien est toujours présente dans une organisation publique dont les membres travaillent ensemble vers un but commun lié au bien-être d’une population, d’une société. Cependant, en raison de l’hégémonie de l’épistémologie positiviste dans les techniques de gestion à la mode, y compris dans la définition du professionnalisme, cette responsabilité-lien est invisible, négligée, non prise au sérieux, ce qui mène à des situations paradoxales et dé-responsabilisantes dont, peut-être, Tina a été la victime.

La gestion de type managérial mise sur la loyauté et le désir de performance du personnel, ou encore sur la peur des sanctions, pour les amener à remplir efficacement leurs responsabilités-tâches. Le défi de ce type de gestion est alors d’attribuer la bonne tâche à la bonne personne définie comme celle qui a les meilleures compétences pour la réaliser. L’évaluation individualisée de la performance est un outil de gestion censé utiliser la reddition de comptes pour améliorer la performance de la personne, en l’amenant à y réfléchir. Mais cet outil prend-il en compte la conscience du monde partagé par la personne employée, la personne gestionnaire et tout ce qui se trouve au-delà de l’organisation? Ce monde partagé qui donne un sens plus global, plus ouvert sur autrui, offre plus de pertinence, aux tâches à effectuer? Qui fait la différence entre un être humain rempli de sentiments, d’émotions, d’expériences, tissé de relations et situé dans une histoire, une culture, un peuple, et un robot toujours performant qui effectue efficacement ce qu’on lui demande, sans réfléchir à ses conséquences?

De nombreuses recherches sur la souffrance au travail ou les dépressions causées par les exigences managériales (Dejours, 2016; Gaulejac et Mercier, 2012) ont mis en lumière le rôle du manque de sens des tâches à effectuer. Cette souffrance viendrait de cette obligation (positiviste) tacitement imposée aux « professionnel·le·s », aux employé·e·s performant·e·s, de se couper de la partie « humaine », humanisée et humanisante de leur personne pour mieux faire leur travail – alors qu’en fait, ils et elles se déshumanisent. Et si la prise en compte de la dimension relationnelle de la responsabilité pouvait être une manière de limiter ces souffrances, en plus de rendre l’organisation davantage socialement responsable?

Prendre en compte les responsabilités-liens dans une organisation, c’est mettre en place de manière visible, dicible, les conditions nécessaires à la construction d’un monde partagé dans l’organisation et avec le reste du monde : des espaces de réflexion et de discussion sur les valeurs à privilégier, sur les impacts de telle ou telle décision, sur le monde qu’on veut construire ensemble, en somme une responsabilité participative (Hahn, 2009). Le temps passé à co-construire le sens d’une tâche à effectuer peut sembler à une personne gestionnaire du temps perdu. Mais c’est seulement de cette manière que le sens se crée et que la tâche devient une responsabilité-lien.

« Je suis une travailleuse sociale et pas un robot. Mon travail consiste moins à remplir des dossiers et à améliorer ma performance qu’à protéger les jeunes fragilisé·e·s qui croisent ma route. Je suis compétente, j’ai confiance en ma capacité de trouver des manières innovantes de le faire, car je sais que mon rôle est essentiel dans une société où, hélas, trop de jeunes se retrouvent seul·e·s dans la rue ». Telle est la pensée d’une personne pour qui son travail a un sens et se nourrit d’une (lourde) responsabilité-lien : la société lui fait confiance pour s’occuper des jeunes, l’organisation a confiance en ses capacités, elle a pu participer à la répartition des tâches avec ses collègues d’une manière qui ne l’a pas instrumentalisée. Elle saura utiliser son humanité, son empathie, sa générosité pour mieux faire son travail, en sauvant des Tina s’il le faut, même si ce n’est pas inscrit dans sa description de tâches. C’est ce type de « professionnalisme civique » que Sullivan (2012, 1995) tente de faire valoir pour remédier à ce qu’il considère être la déresponsabilisation progressive des médecins face aux enjeux sociaux et qu’on peut opposer à la banalisation de la posture (défaitiste) de l’indifférence à l’autre au nom de l’efficacité et de la productivité (Piron, 2003).

Quels modèles pourraient éclairer et inspirer les gestionnaires qui souhaiteraient faire un tel virage? Tout d’abord, le retour des « communs » (Bollier, 2014; Bollier et Weston, 2014; Coriat et al., 2015; Ostrom, 2010, 1990) et l’apparition de nouvelles formes de gouvernance participative et contributive, notamment au niveau municipal, dans différents pays du Nord et des Suds devraient attirer leur attention. Ces nouveaux mouvements sociaux sont centrés sur la gouvernance partagée d’une ressource matérielle ou immatérielle par une communauté qui décide d’en prendre soin selon des méthodes qu’elle imagine et des règles qui sont décidées ensemble, sans hiérarchie a priori. La simple existence de cette ressource précieuse pour tous les membres d’une communauté (par exemple, une rivière, un jardin collectif, une forêt, un logiciel, une base de données) donne un sens au « faire ensemble » qui consiste à travailler pour la préserver ou la faire fructifier au bénéfice de tous et de toutes. Mettre en valeur la ressource construite et offerte par une organisation au reste de la société ainsi que le rôle de l’organisation dans sa préservation et son maintien permet de construire du sens et de nourrir la responsabilité-lien de la personne employée envers ses collègues, son organisation et les services qu’elle rend. Quand la ressource est maltraitée, par exemple par des compressions budgétaires ou une gestion violente, il est alors plus facile de nommer le problème.

L’autre source possible d’inspiration, c’est un certain idéal de la citoyenneté, tel que défini par Picard (2005 : 720). Pour lui, la citoyenneté c’est « cette responsabilité que les membres d’une Cité ont à l’égard les uns des autres, mais également d’eux-mêmes, de la former délibérément et d’en fixer, de façon directe ou indirecte, mais démocratiquement et souverainement, les règles de constitution et de fonctionnement », notamment les lois, les principes de vie commune et les décisions qui engagent toute la collectivité. La citoyenneté est une co-responsabilité collective, partagée, envers le vivre-ensemble, c’est-à-dire envers le monde que nous construisons ensemble pour y vivre ensemble. Une de mes étudiant·e·s, après un cours sur la démocratie, m’a dit qu’elle avait découvert qu’elle était « responsable de sa société », dans tous ses aspects. Ce sentiment de responsabilité-lien envers nos concitoyen·ne·s peut aussi nous conduire à œuvrer pour une société humanisée, attentive aux valeurs et aux fragilités des êtres humains, et à refuser de l’assimiler à une entreprise dirigée par un chef omnipotent et omniscient.

Un dernier mot sur l’évaluation individualisée de performance. Ces entretiens, qu’ils soient ou non vécus comme une source de stress ou de satisfaction par les personnes évaluées, ne sont pas du tout une forme de responsabilisation. Au contraire, cette modalité d’évaluation centrée sur la qualité d’exécution de tâches dans une performance vise à rapporter toute l’activité d’une personne à sa volonté, à son niveau de professionnalisme, et masque ainsi les innombrables liens qui orientent et organisent son activité et qui peuvent ou non lui donner un sens. Il serait plus fructueux de procéder à des évaluations collectives offrant à chacun un droit de parole lui permettant de contribuer à la co-construction du monde partagé de l’organisation.

Conclusion

L’épistémologie positiviste hégémonique dans le monde scientifique ou de la gestion valorise un professionnalisme non civique, moins tourné vers la concitoyenneté et le souci de l’autre que vers l’efficacité et la productivité de l’organisation, réduisant la responsabilité à l’accomplissement performant de tâches choisies par des supérieur·e·s hiérarchiques, à qui il faut en répondre. La conception relationnelle de la responsabilité met en lumière le faisceau de liens et de relations qui se cache derrière ce professionnalisme froid et qui permet non seulement de donner un sens large, riche, à son travail, mais de co-construire un monde partagé que les responsabilités-liens des un·e·s et des autres humanisent et rendent plus accueillant et intéressant, notamment en vue de sa préservation.

Le cas de Tina n’a pas su éveiller cette responsabilité-lien chez les personnes qui l’ont croisée la dernière journée de sa vie, que ce soit des passant·e·s ou des agent·e·s de l’État. Chacune de ces personnes aurait pu en faire plus pour la sauver, mais est restée dans les limites de la responsabilité-tâche qui lui incombait cette journée-là. Il ne s’agit pas du tout de leur faire un procès, mais de constater lucidement que cette situation est le résultat d’une production managériale de l’indifférence à laquelle nous nous conformons collectivement depuis peut-être trop longtemps et que le vivre-ensemble nous demande mieux.

Références

Bauman, Zygmunt (2001). Modernity and the Holocaust. Cornell University Press.

Bird-David, Nurit et Danny Naveh (2008). Relational Epistemology, Immediacy, and Conservation: Or, What Do the Nayaka Try to Conserve? J. Study Relig. Nat. Cult. 2(1), 55–73. https://doi.org/10.1558/jsrnc.v2i1.55

Bollier, David (2014). La renaissance des communs : Pour une société de coopération et de partage. Éditions Charles Léopold Mayer.

Bollier, David et Burns H. Weston (2014, 14 septembre). The Commons as a Growing Global Movement. David Bollier news and perspectives on the commons. https://www.bollier.org/blog/commons-growing-global-movement

Coriat, Benjamin; Bauwens, Michel; Bellivier, Florence et Françoise Benhamou (2015). Le retour des communs : la crise de l’idéologie propriétaire. Éditions les Liens qui libèrent.

Dejours, Christophe (2016). La méthodologie en psychopathologie du travail, Methodology in Psychopathology of Work – Note on the Concept of Suffering. Travailler, 35(1), 125–144. https://doi.org/10.3917/trav.035.0125

Gaie, Joseph et Thaddeus Metz (2010). The African Ethic of Ubuntu/Botho: Implications for Research on Morality. Journal of Moral Education, 39, 273–290. https://doi.org/10.1080/03057240.2010.497609

Gaulejac (de), Vincent et Antoine Mercier (2012). Manifeste pour sortir du mal-être au travail. Desclée De Brouwer.

Genard, Jean-Louis (2007). Responsabilité et solidarité : État libéral, État-Providence, État réseaux. Academic Press Fribourg.

Gilligan, Carol (2008). Une voix différente. Flammarion.

Groves, Christopher (2009). Future ethics: risk, care and non-reciprocal responsibility. Journal of Global Ethics, 5, 17–31. https://doi.org/10.1080/17449620902765286

Hahn, Henning (2009). The Global Consequence of Participatory Responsibility. Journal of Global Ethics, 5, 43–56.

Hilberg, Raul (1985). The Destruction of the European Jews (1e éd). ed. Holmes & Meier.

Jonas, Hans (1999). Le Principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique. Flammarion.

Jullien, François (1995). Fonder la morale. Dialogue de Mencius avec un philosophe des Lumières. Grasset.

Kovach, Margaret (2010). Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts. University of Toronto Press.

Lévinas, Emmanuel (1984). Éthique et infini. Livre de poche.

MacLean, Cameron (2018). Police, hospital, child welfare workers all saw Tina Fontaine in 12 hours before disappearance. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/tina-fontaine-last-day-timeline-1.4529490.

Metz, Thaddeus (2013). The Western Ethic of Care or an Afro-Communitarian Ethic?: Finding the Right Relational Morality. Journal of Global Ethics, 9, 77–92. https://doi.org/10.1080/17449626.2012.756421

Mnyaka, Mlukeki et Mokgehti Motlhabi (2005). The African Concept of Ubuntu/Botho and its Socio-Moral Significance. Black Theology, 3, 215–237. https://doi.org/10.1558/blth.3.2.215.65725

Mokuku, Tsepo et Chaba Mokuku (2004). The Role of Indigenous Knowledge in Biodiversity Conservation in the Lesotho Highlands: Exploring Indigenous Epistemology. Soutern African Journal of Environmental Education, 21, 37–49.

Morin, Edgar (2014). Méthode (La), t. 06 [nouvelle édition]: Ethique. Points.

Mozère, Liane (2004, 15 juin). Le « souci de soi » chez Foucault et le souci dans une éthique politique du care. Le Portique, Revue de philosophie et sciences humaines. URL : http://journals.openedition.org/leportique/623. https://doi.org/10.4000/leportique.623

Nurock, Vanessa (2010). Carol Gilligan et l’éthique du care. Presses Universitaires France.

Nussbaum, C. Martha (2015). Political Emotions: Why Love Matters for Justice, Reprint édition. ed. Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press.

Nussbaum, C. Martha (2001). Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. Cambridge University Press.

Olsen, P. Johan (2015). Democratic Order, Autonomy, and Accountability. Governance, 28, 425–440. https://doi.org/10.1111/gove.12158

Ostrom, Elinor (2010). La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles (1e éd.). Commission Universite Palais.

Ostrom, Elinor (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Picard, Étienne. (2005), La notion de citoyenneté, Qu’est-ce que la société ?, Éditions Odile Jacob, 3, 711-731.

Piron, Florence (éd.) (2017). Québec africaine. Portraits. Éditions science et bien commun.

Piron, Florence (2003). La production politique de l’indifférence dans le Nouveau management public. Anthropologie et Sociétés, 27, 47. https://doi.org/10.7202/007924ar

Piron, Florence (2002, 15 mai 2016). Les défis éthiques de la modernisation de l’administration publique. Éthique Publique Revue International d’éthique sociétale et gouvernementale, 4(1). URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2479. https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2479

Piron, Florence (1996). Ecriture et responsabilité. Trois figures de l’anthropologue. Anthropologie et Sociétés, 20, 125–148.

Ricoeur, Paul (2015). Soi-même comme un autre. Points.

Rosa, Hartmut (2017). Dynamic Stabilization, the Triple A. Approach to the Good Life, and the Resonance Conception. Question de communication, 31, 437–456. https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.11228

Sarr, Felwine (2017). Habiter le monde. Essai de politique relationnelle. Mémoire d’encrier.

Sullivan, M. William (2012). What Is Left of Professionalism after Managed Care? Hastings Cent. Rep., 29(2), 7–13. https://doi.org/10.1002/j.1552-146X.1999.tb00042.x

Sullivan, M. William (1995). Work and integrity. HarperBusiness.

Toulouse, Gérard (2001, janvier). Regards sur l’expérience passée: science moderne et responsabilités des savants [communication écrite]. Colloque La fabrication de l’humain, Université Paris 7, Paris, France.

Weber, Max, (1919). Le savant et le politique. En libre accès.

Young, Iiris Marion (2004). Responsibility and Global Labor Justice. The Journal of Political Philosophy, 12(4), 365–388. https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2004.00205.x

Young, Iris Marion et Martha C. Nussbaum (2011). Responsibility for Justice. Oxford University Press.

- Le dernier événement s’est produit le 22 février 2018 quand le présumé meurtrier a été acquitté par un jury. ↵

- Je me situe ici dans une approche d’épistémologie sociale et politique qui s’intéresse à la circulation des idées dans et hors la science et à leurs impacts sur les pratiques et les représentations sociales. ↵