29 Le dialogue des savoirs comme fondement de la démocratie scientifique. Entretien (2017)

Florence Piron

Cet entretien très agréable a eu lieu à l’Université de Lyon dans un petit bureau où m’attendait le juriste critique Olivier Leclerc. J’étais venue dans la région lyonnaise, plus précisément au Château de Goutelas, pour y passer une semaine de séminaire à la fois savant, artistique et gastronomique. Cet entretien, destiné aux actes du séminaire publiés aux Éditions science et bien commun en 2017, a été pour moi l’occasion de synthétiser la plupart de mes interventions sur les rapports entre science, art et société, puis de les compléter par écrit.

Source : (2017). Le dialogue des savoirs comme fondement de la démocratie scientifique. Dans Olivier Leclerc (dir.), Savants, artistes, citoyens : tous créateurs? Québec : Éditions science et bien commun. https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/touscreateurs/chapter/ouvrir-la-science-pour-mieux-la-partager/

Olivier Leclerc : Comme professeure à l’Université Laval, vous avez créé une boutique des sciences à Québec, au Canada. De quoi s’agit-il?

Florence Piron : Une « boutique des sciences » (science shop) est un dispositif permanent, en général intégré à la structure d’une université, qui permet à cette dernière de se rapprocher de la population de la région qu’elle dessert en faisant travailler ensemble non seulement des organismes de la société civile environnante et des scientifiques, mais aussi des étudiants et étudiantes, c’est-à-dire des futur·e·s citoyens et citoyennes de la région. Inventées dans les années 1970 aux Pays-Bas par des étudiants désireux d’aider un groupe de citoyens et citoyennes inquiet·e·s de la qualité de l’eau d’un lac dont ils et elles étaient riverain·e·s, elles sont près d’une centaine dans le monde actuellement, surtout en Europe, mais aussi en Asie et en Amérique du Nord (DeBok, Steinhaus, 2008; Hawkins, Mulder, Steinhaus, 2013; Leydesdorff, Ward, 2005; Mulder, DeBok, 2006; Piron, 2009, 2016). Certaines ont plus de 30 ans d’existence!

Ce dispositif repose sur une idée brillante : il invite des étudiants et étudiantes à réaliser gratuitement, dans le cadre de leur formation, de leur programme d’études, des projets de recherche ou des projets pratiques en réponse à des besoins exprimés par des associations de la région desservie par l’université. Le terme « boutique » est donc trompeur : il exprime bien l’idée d’une transaction, d’un échange, mais sans impliquer d’échange d’argent dans 99% des cas, car une boutique offre ses services gratuitement. Nous avons choisi récemment d’ajouter les mots « et des savoirs » pour rappeler que les organisations de la société civile et les étudiants et étudiantes mobilisent d’autres savoirs que les savoirs scientifiques lorsque les projets sont réalisés.

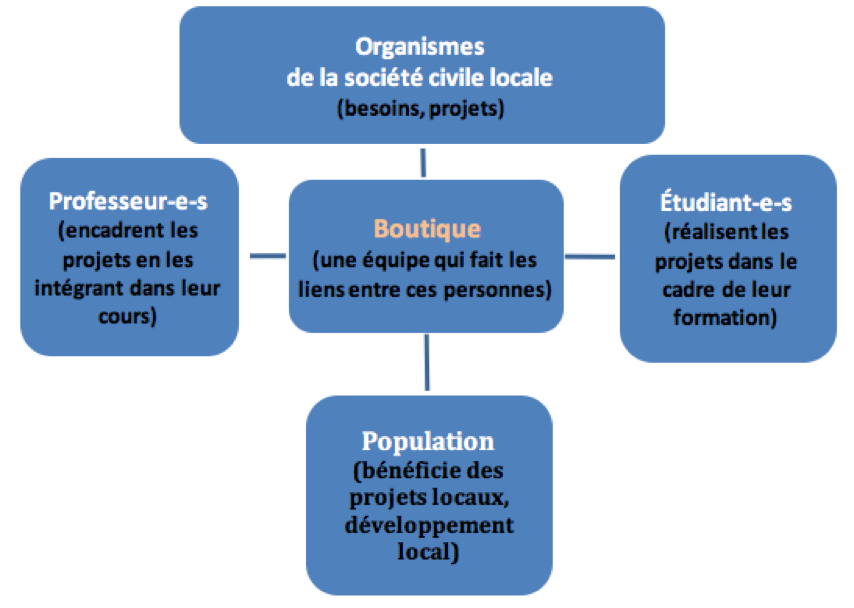

La boutique elle-même est formée d’une équipe d’une ou deux personnes dont la tâche consiste à écouter les besoins et demandes de la part des associations et organismes locaux, à transformer ces besoins en petits projets faisables en contexte académique puis à recruter soit des étudiants ou étudiantes stagiaires, soit des enseignants-chercheurs ou enseignantes-chercheuses qui réaliseront ces projets avec leur classe. Ce schéma montre bien les parties en présence :

Il ne s’agit donc pas de bénévolat ou de projets para-universitaires que des étudiants ou étudiantes choisiraient de faire par eux-mêmes ou elles-mêmes, en plus de leurs cours. Les projets réalisés sont intégrés dans la formation offerte, dans la pédagogie et font partie des crédits universitaires ou des unités de valeur d’un programme. Selon les boutiques, leur taille, etc., de 20 à 100 projets peuvent être réalisés par année, touchant des centaines d’étudiantes et d’étudiants.

À Québec, après plusieurs années d’efforts, j’ai réussi à lancer une telle boutique des sciences en 2011-2012 : Accès savoirs. Au cours de ses deux premières années d’existence, Accès savoirs a piloté plus de 80 projets réalisés pour une soixantaine d’organisations de la société civile locale et mobilisant plus de 600 étudiants et étudiantes. Les années suivantes ont permis la réalisation de 50 à 60 projets par an. Cette boutique des sciences et des savoirs se définit comme un service de médiation dont la mission est de réaliser des projets en service à la société civile locale en jumelant, le temps d’un stage ou d’un cours, des étudiants et étudiantes des trois cycles et de toutes les disciplines avec des organisations de la société civile locale ayant des projets nécessitant des connaissances ou des ressources qu’elles n’ont pas. C’est dans le cadre de leur programme d’études que des étudiants et étudiantes, recruté·e·s par l’équipe de la boutique des sciences et accompagné·e·s par leur enseignant·e, réalisent des travaux correspondant aux projets de ces organisations, tout en s’initiant au transfert de connaissances. Accès savoirs bénéficie de l’appui financier de l’Université Laval et de certains organismes de la région. Son budget est très petit puisqu’elle a principalement besoin d’un petit bureau, lieu de rencontre entre les acteurs et actrices de chaque projet, d’un ordinateur connecté et du salaire d’une ou deux personnes qui coordonnent toutes ses activités. Une boutique des sciences, c’est un peu comme une agence de rencontre, en somme!

On peut penser que mettre en place une boutique des sciences dans une université est rendu plus facile par le fait que l’on dispose des compétences et connaissances des étudiants, des étudiantes et de collègues aux spécialités variées. Mais, dans le même temps, les universités n’ont pas pour habitude de se voir proposer des sujets de recherche par des citoyens ou des citoyennes. Tout à l’inverse, elles sont très jalouses, le plus souvent, de la maîtrise de leurs programmes d’enseignement et de recherche. Du reste, le rôle social des savant·e·s s’est historiquement élaboré par une mise à distance de ce que pouvaient être des pratiques d’amateurs. Quelle est, à vos yeux, la spécificité d’une boutique des sciences dans une université?

Jusqu’à récemment, le type d’université promu dans les pays du Nord comme dans les pays des Suds avait deux missions bien précises : enseignement et recherche. Une université forme la future élite, les futur·e·s fonctionnaires ou travailleurs et travailleuses spécialisé·e·s d’une société, et ses chercheurs et chercheuses font avancer les connaissances : ce serait sa contribution sociale. Mais de plus en plus de gens évoquent une « troisième mission », appelée parfois « service à la communauté », qu’on peut définir comme sa responsabilité sociale de contribuer au développement local durable de son territoire, de sa région. Autrement dit, cette troisième mission vise à réduire le fossé entre une université (ses profs, ses chercheurs et chercheuses, ses étudiants et étudiantes) et la région dans laquelle elle se situe, notamment ses entreprises, ses décideurs et décideuses publics, mais aussi les associations et groupes de la société civile qui s’y déploient, afin que tous et toutes contribuent ensemble au développement local durable. Cette troisième mission s’inscrit dans la démarche de constitution d’une société des savoirs, dans laquelle les savoirs circulent librement au service du bien commun.

C’est dans ce cadre que la création d’une boutique des sciences et des savoirs dans une université prend tout son sens : il s’agit, d’une manière concrète, efficace et qui a fait ses preuves, de mettre les compétences et connaissances disponibles dans une université au service des projets et des besoins des organisations de la société civile qui n’ont pas d’autres ressources, à la différence des entreprises et des municipalités qui peuvent engager des consultants, par exemple.

Cette troisième mission est clairement moins élitiste que les deux missions classiques d’enseignement et de recherche, ce qui crée parfois de la résistance chez les universitaires qui défendent farouchement l’exclusivité des missions d’enseignement et de recherche dans les universités. En effet, elle suppose le désir d’en finir avec le syndrome de la tour d’ivoire et l’existence d’un mur symbolique entre une université tournée vers « l’universel » et les enjeux « locaux » d’une région ou d’une société. En mettant en valeur une pédagogie axée sur l’action et la collaboration « hors les murs », en valorisant la capacité des étudiants et étudiantes à réaliser des projets concrets au service de la communauté, ce qui contribue à leur formation citoyenne, les boutiques des sciences et des savoirs remettent en question l’enseignement magistral et la suprématie des avis des expert·e·s, ce qui peut aussi faire grincer des dents. Mais notre expérience avec Accès savoirs montre aussi l’enthousiasme suscité par ces projets auprès des étudiants et étudiantes, mais aussi auprès de professeurs et professeures de plus en plus nombreux et nombreuses qui y voient une source de renouvellement pédagogique appréciée et même des idées pour de nouveaux projets de recherche!

La création d’une boutique des sciences à l’Université Laval a été un travail de longue haleine. Quelles sont, à vos yeux, les conditions institutionnelles qui doivent être réunies pour qu’un tel projet aboutisse et que pourriez-vous conseiller à celles et ceux qui seraient tentés de suivre l’exemple de la boutique des sciences de l’Université Laval?

Dans notre cas, à l’Université Laval, nous avons inscrit notre projet de boutiques des sciences dans le projet institutionnel de développement durable. Autrement dit, nous avons convaincu les autorités de l’Université de nous appuyer en démontrant qu’une boutique des sciences était un projet très peu coûteux qui pouvait devenir un formidable outil de développement durable régional. Chaque équipe désireuse de monter une boutique des sciences doit donc décoder les priorités de son université et la culture universitaire locale afin de construire la bonne argumentation, celle qui convaincra.

Ceci dit, il est essentiel que l’équipe porteuse du projet soit bien claire sur ses objectifs et le type de boutique qu’elle souhaite développer. En effet, nos discussions au sein du réseau francophone des boutiques des sciences (qui vient d’être créé à l’intérieur du réseau international des boutiques des sciences Living Knowledge) nous ont montré l’existence de deux modèles principaux parmi une multitude de possibilités. D’un côté, il y a le modèle français qui privilégie la contribution aux connaissances scientifiques que peut faire une boutique des sciences (par exemple la Boutique des sciences de l’Université de Lyon). Autrement dit, ces boutiques s’assurent que les projets réalisés comportent tous une composante scientifique visible. Les projets qu’elles encadrent impliquent alors principalement des étudiants et étudiantes de deuxième cycle qui réalisent des mémoires ou des rapports de stage conséquents et capables de faire une petite contribution scientifique. D’un autre côté, le modèle d’Accès savoirs ou de la boutique des sciences de l’Université de Belfast privilégie la réponse aux besoins exprimés par les organisations de la société civile, même s’il s’agit de projets sans réelle dimension scientifique ou de projets pratiques : réaliser un plan de communication, un plan d’affaires, une étude de marché, un site web, un logiciel, etc. Les boutiques qui suivent ce modèle n’hésitent pas à confier ces projets à des étudiants et étudiantes de premier cycle, à de grands groupes, etc. Elles acceptent toutes les demandes sans sélection, alors que celles qui suivent le premier modèle font une sélection et ne retiennent que les projets à potentielle contribution scientifique.

Selon la culture universitaire locale, l’un ou l’autre de ces modèles aura le plus de chances de convaincre de la pertinence d’une boutique des sciences, même si, au fil du temps, les différences peuvent s’atténuer. L’important est de croire dans ce concept, de chercher du soutien et du mentorat parmi les boutiques des sciences en place et de réaliser de petits projets pilotes qui, mieux que toute argumentation théorique, pourront montrer la pertinence de cet outil de développement local durable et de formation citoyenne.

Dans le cadre du projet de recherche-action SOHA (« La science ouverte comme outil collectif de justice cognitive et de développement du pouvoir d’agir en Haïti et en Afrique francophone ») qui vise, entre autres, l’introduction des boutiques des sciences et des savoirs comme outils de développement local dans les universités africaines et haïtiennes (Piron, 2016), nous réfléchissons aux manières d’adapter ce concept au contexte de ces universités fort différent des pays du Nord : d’une part, l’enseignement magistral y est la norme et la pédagogie par projets quasiment inexistante et, d’autre part, les ressources des organisations du milieu associatif sont très réduites et l’idée qu’une université puisse les aider parait très étrange… Le projet SOHA constitue donc un laboratoire vivant dont les résultats pourraient peut-être conduire à un renouvellement du concept de boutique des sciences et des savoirs.

Vous avez également été à l’origine de la création de l’Association science et bien commun. En quoi consiste ce projet?

L’Association est née en 2011 d’un profond désir de démocratiser l’accès à la science et du malaise croissant de plusieurs professeures, professeurs, étudiants et étudiantes du Québec face à la domination de l’économie du savoir dans les politiques de recherche des pays de l’OCDE (Foray, 2009; OCDE, 1996, 2015; Pillay, 2011; Piron, 2011). La marchandisation du savoir prônée par ce choix politique nous paraissait et nous paraît dangereuse à plusieurs égards et évidemment contraire à notre souhait de créer des « communs de la connaissance », une science ouverte, inclusive et librement accessible.

Quelles sont ces craintes? D’une part, la valorisation commerciale des résultats de recherche, but visé par les politiques scientifiques centrées sur l’économie du savoir, nous semble oublier le bien commun. Certes, cette valorisation peut entraîner la création d’emplois bien payés dans les start-ups qu’elle génère ou dans l’industrie qui est partenaire, mais est-ce qu’elle ne bénéficie pas surtout aux bénéficiaires du modèle économique capitaliste basé sur le profit plutôt qu’à la richesse collective? Et ce, alors que la recherche scientifique, même menée en partenariat avec l’industrie, ne pourrait exister sans les fonds publics qui financent les universités, les laboratoires, les salaires et autres formes de soutien à la recherche? L’économie du savoir nous semble prôner la privatisation des profits à partir de ressources publiques communes, ce qui nous paraît inacceptable. De plus, les partenariats entre l’État et l’industrie pour financer la recherche en vue de sa valorisation commerciale ont des conséquences négatives sur le financement public de la recherche qui tend à diminuer, notamment en sciences sociales et humaines qui n’ont aucun partenaire industriel susceptible de compenser cette diminution.

Nous étions et sommes également très inquiets de la détérioration de l’intégrité scientifique en général, comme en témoigne, par exemple, le nombre croissant de rétractations d’articles dans les revues scientifiques (Edwards, Roy, 2017; Marcus, Oransky, 2015). La nécessité de prouver son « excellence », de publier des résultats positifs, confirmant des hypothèses, pour obtenir plus de subventions et de contrats pousse des chercheurs et des chercheuses à frauder, à fabriquer des données, etc., ce qui mine à la fois la qualité de la science (Ioannidis, 2005; Lexchin, 2011) et la confiance dans la science et ses publications.

D’autre part, la marchandisation des articles scientifiques eux-mêmes par les grands éditeurs scientifiques commerciaux nous semble inacceptable (Larivière, Haustein, Mongeon, 2015). En effet, en faisant payer de plus en plus cher l’accès aux articles scientifiques qu’ils publient dans leurs revues alors qu’ils les ont reçus gratuitement de la part des chercheurs et chercheuses, ces éditeurs empêchent un accès général à la science pourtant financée principalement par des fonds publics. Ces barrières financières sont d’autant plus inacceptables que les technologies numériques ont complètement transformé la circulation des savoirs! La démocratisation de l’accès à la science est plus possible que jamais, bien qu’entravées par ces pratiques commerciales.

Ces préoccupations étant partagées par des non-scientifiques et étant d’ordre politique, nous avons décidé de fonder une organisation dans la société civile, et non un groupe de recherche, afin de subvertir cette première barrière entre scientifiques et non-scientifiques et de mener un combat commun pour une science ouverte, au service du bien commun, et partie prenante de la vie démocratique d’une société. L’Association est clairement ancrée dans une critique politique du néolibéralisme, donc dans une position « de gauche », visant la démocratisation de la science, de l’accès à la science et du débat sur les politiques scientifiques.

Notre mission est de « stimuler la vigilance et l’action pour une science ouverte, au service du bien commun ». À cette fin, l’Association s’emploie à :

- Défendre et promouvoir une vision des sciences au service du bien commun;

- Colliger, analyser, produire et diffuser de l’information sur la science et sur ses rapports avec la société;

- Soutenir, promouvoir ou organiser des expériences de démocratisation des sciences;

- Organiser des expériences de débat public sur diverses facettes des sciences;

- Mettre en place des expériences de rencontre entre le monde scientifique et d’autres sphères sociales (ex. le milieu artistique, le milieu politique, etc.);

- Offrir un service d’orientation des groupes de la société civile dans le monde universitaire;

- Offrir, sous réserve de la Loi sur l’enseignement privé (L. R. Q., c. E-9.1) et de ses règlements, des formations sur la responsabilité sociale, la science avec les citoyens et l’éthique des sciences.

Par la suite, notre Association a clarifié et mis en œuvre sa posture féministe, notamment avec la publication d’une série de livres participatifs intitulés Femmes savantes, femmes de science, ainsi que son engagement dans la pensée décoloniale (critique de la colonisation de la science et de l’université) en parrainant le projet de recherche action SOHA (science ouverte en Haïti et en Afrique francophone). Elle compte d’ailleurs maintenant autant de membres en Afrique qu’au Québec.

Qu’avons-nous fait depuis 2011? Tout d’abord, de nombreuses interventions dans l’espace public et des contributions, sous la forme de mémoires, à plusieurs consultations publiques sur la politique scientifique du Québec et du Canada. Nous avons aussi organisé des colloques annuels sur différents enjeux de la recherche scientifique qui sont disponibles, pour la plupart, en vidéo : la science ouverte, la critique de la science, les sciences métissées, les politiques scientifiques, etc.. Nous avons également co-organisé des colloques en Haïti et au Cameroun qui ont donné lieu au livre Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux : Pour une science ouverte juste, au service du développement local durable (Piron, Regulus, Dibounje Madiba, 2016). Nous préparons un autre ouvrage collectif à partir de nos colloques sur les enjeux de la recherche.

Nous nous sommes aussi dotés d’un outil très puissant de diffusion des idées et des connaissances : une maison d’édition (Les Éditions science et bien commun) qui publie des livres scientifiques et documentaires en format imprimé et en format électronique en libre accès. Nous avons ainsi pu publier nous-mêmes nos livres sur les femmes de science, ainsi qu’un livre électronique qui regroupe tous nos textes et mémoires sur les politiques de recherche du Québec et du Canada : Pour une politique scientifique au service du bien commun. Cette maison d’édition incarne notre participation active au mouvement du retour des communs et à la construction des « communs de la connaissance » (Bollier, 2014; Le Crosnier, 2015) Elle abrite également une revue scientifique expérimentale : Science ouverte.

Nous avons organisé des bars des sciences et participé à différentes activités publiques comme la Nuit de la liberté au Musée de la civilisation du Québec en 2012. Nous avons effectué une grande enquête participative sur les Québécois, les Québécoises et la science en 2013 et animé plusieurs ateliers sur les logiciels libres et Wikipédia. Nous utilisons aussi les médias sociaux (@Sciencebiencomm sur Twitter, Facebook et Scoop.it) pour faire circuler de l’information sur tous les enjeux qui nous intéressent. Et de nombreux projets mijotent, notamment un livre pour enfants et un projet de science sociale participative sur le patrimoine.

Les projets que vous avez réalisés, accompagnés, ou auxquels vous avez participé, ont en commun de donner aux citoyens et citoyennes la possibilité de réfléchir sur la science, de mieux la comprendre, et finalement de s’en saisir. On emploie souvent le mot anglais empowerment pour désigner le fait de rendre les citoyens et citoyennes pleinement capables d’exercer leurs capacités de jugement et de décision. Quelles modalités d’association des citoyens et citoyennes à la création scientifique vous paraissent les plus pertinentes au regard de leur empowerment?

Le mot empowerment est difficilement traduisible parce qu’il désigne deux éléments : un processus et un objectif, à savoir l’acquisition d’un plus grand pouvoir. J’aime bien le traduire par l’expression « développement du pouvoir d’agir », auquel j’ajoute toujours le pouvoir de réfléchir, de comprendre et aussi de produire des savoirs et d’en être fier. L’empowerment peut être individuel, désignant alors le processus de prise de confiance d’une personne dans ses moyens et ses capacités de comprendre et de modifier ses conditions de vie, mais il peut aussi être collectif et exprimer l’effet d’un mouvement social (féministe, altermondialiste, antiracisme) sur des organisations de la société civile et des citoyens et citoyennes (Bacqué, Biewener, 2015).

Selon ma perspective, le développement du pouvoir d’agir dans le domaine de la science et des savoirs ne désigne pas l’obtention d’un poste universitaire ou d’un prix prestigieux par un ou une scientifique. Il désigne plutôt le développement de la confiance des citoyens et citoyennes dans leurs savoirs et dans leurs compétences à participer à des débats sur les enjeux et les politiques scientifiques, au lieu de laisser toute la place aux expert·e·s formé·e·s par la science. Par exemple, les agriculteurs et agricultrices confronté·e·s quotidiennement aux changements climatiques ou aux effets de l’usage des OGM dans leurs champs construisent des savoirs et des positions qui méritent de faire partie des débats sur le financement de la recherche sur le climat ou sur les OGM et d’être pris en considération par les scientifiques, même si ce sont des savoirs « locaux » (Piron, 2016). En sciences sociales, les projets de recherche-action misent justement sur les savoirs des personnes qui font l’objet de la recherche et les invitent à participer activement à la mise en œuvre du projet (Morrissette, 2013). Les recherches participatives (Charvolin, 2009), qui impliquent la contribution de citoyens et citoyennes, notamment en botanique et sciences de l’environnement ou même, comme dans les projets de citizen cyberscience (Grey, 2011), en astronomie et en biologie moléculaire, sont donc une forme très intéressante d’empowerment au sein de la science. Toutefois, dans de nombreux projets, cette contribution se limite à la collecte de données ou, parfois, à leur analyse. Les non-scientifiques sont rarement invité·e·s à participer à la conception d’un projet de recherche ou à la formulation d’une question de recherche alors qu’il s’agit d’un moment crucial qui pourrait influencer la direction de la recherche scientifique en général…

Pourquoi cette réticence? C’est que l’idée même de cet empowerment implique une contestation du grand partage habituel des savoirs entre, d’une part, les expert·e·s formé·e·s scientifiquement et, d’autre part, le reste des citoyens et citoyennes. Si la légitimité de l’expertise scientifique se fonde sur ce grand partage, il est compréhensible que les expert·e·s soient réticent·e·s à modifier cette ligne « abyssale » entre eux, elles et les autres (Santos, 2007) qui pourrait amoindrir le statut de leur parole et leur pouvoir de « véridiction », comme dirait Michel Foucault. Cette modification est pourtant essentielle du point de vue de l’empowerment des citoyens et citoyennes et de la démocratisation du débat public sur la science – une démocratisation qui me paraît incontournable au vu de l’importance croissante des effets de la science sur la vie de tous et toutes, que ce soit en santé, en environnement, en alimentation, etc.

Sur le plan politique, je ne peux pas accepter que les citoyens et citoyennes se sentent obligés de rester passifs face aux décisions et projets des expert·e·s scientifiques, alors qu’ils et elles en vivront les conséquences. Leur empowerment devrait donc les conduire à demander plus de comptes aux scientifiques et aux universités sur les projets de recherche qui sont sélectionnés et financés par des fonds publics et sur la manière de les mener et d’en diffuser les résultats; il devrait leur permettre de contester ces résultats à partir de leurs savoirs sans rencontrer immédiatement de mépris et de fermeture. Mais aussi, de manière plus positive, il devrait les amener à proposer des questions de recherche, à concevoir des projets en collaboration avec des scientifiques.

C’est pourquoi je ne cesse d’imaginer, avec mes collègues et autres complices, différentes formes d’empowerment des citoyens et citoyennes face à la science, souvent intimidante ou, inversement, complètement ignorée. Par exemple, chaque fois que l’Association science et bien commun prépare un mémoire sur la politique scientifique du Québec ou du Canada, elle invite à y participer tous ceux et celles qui le souhaitent. Pour faciliter la prise de parole citoyenne sur des enjeux scientifiques, nous organisons des bars des sciences, des consultations, etc., bien qu’avec très peu de moyens. Mais ce n’est pas facile, car les citoyens et citoyennes sont persuadé·e·s que ce n’est pas de leur ressort ou qu’ils et elles ne seront pas écouté·e·s de toutes façons – et ils et elles n’ont pas forcément tort… Les boutiques des sciences encouragent le dialogue des savoirs : savoirs des acteurs et actrices de la société civile qui ont des finalités et qui sont capables d’identifier ce qui leur manque, savoirs des étudiants et des étudiantes, savoirs des expert·e·s.

Dans ce même esprit, j’ai participé à l’organisation de grands événements visant la rencontre entre des scientifiques et des non-scientifiques. À ces occasions, j’ai pu constater que ma position visant l’empowerment, par exemple en privilégiant le format « table ronde », les activités montrant la science en train de se faire ou l’interpellation citoyenne de certaines avancées scientifiques, devait souvent céder le pas à l’approche « vitrine » visant à vanter les mérites et les réussites toujours plus extraordinaires de la science…

J’ai aussi choisi d’utiliser des médias rarement utilisés par les scientifiques, même en sciences sociales et humaines, pour susciter la réflexion critique des citoyens et citoyennes face à la recherche publique. Par exemple, j’ai rédigé des jeux vidéo pour les jeunes sur l’éthique de la recherche et les conflits d’intérêts : une quête, des dialogues avec questions, etc. Ces jeux sont toujours disponibles sur la plateforme Science en jeu et consultés chaque mois par des milliers de jeunes… Ce sont mes textes les plus lus! J’ai aussi entrepris la rédaction d’une série de « contes savants » dont le premier s’intitule La doctorante, le libre accès et le roi positiviste.

J’ai lancé, aux Éditions science et bien commun, des livres participatifs de science sociale citoyenne, dont je suis très fière! Il s’agit de livres rédigés par des citoyennes et des citoyens qui ne sont pas nécessairement formés à la science – mais qui peuvent l’être – et qui veulent participer à l’élaboration d’un savoir sur une thématique de sciences sociales sous la forme d’un livre destiné à un large public et en libre accès. C’est le concept à la base des séries de livres Femmes savantes, femmes de science et Citoyennes, mais aussi de la série sur l’immigration Québec, ville ouverte, que je fais avec mes étudiants et étudiantes de premier cycle universitaire. Des propositions de livre sur ce modèle sont maintenant en train d’arriver aux Éditions science et bien commun.

Finalement, j’utilise beaucoup les médias sociaux (Twitter, Facebook, Scoop.it, YouTube, blog) pour informer autant mes collègues que les citoyens et citoyennes sans formation scientifique sur les enjeux de la science contemporaine. Il faut aller là où sont ceux et celles qu’on veut rejoindre!

Pour la plupart de ces projets, je n’ai eu ou n’ai que très peu de financement ou d’appui institutionnel autre que des encouragements bienveillants. J’ai donc dû apprendre par moi-même et avec mes complices à faire des sites web, de l’organisation d’événements, des mémoires politiques, de la promotion, de l’édition, etc. J’ai diversifié considérablement mes propres savoirs!

La participation des citoyens ne sert pas seulement à augmenter leur capacité à se saisir de la science. Elle comporte une dimension plus politique, plus subversive aussi, consistant à prêter attention, et à laisser s’exprimer, la voix de personnes qui sont le plus souvent inaudibles, soit parce qu’elles n’ont pas une position sociale suffisamment légitime, soit parce qu’elles s’inscrivent dans des cadres épistémologiques qui ne sont pas ceux des universités occidentales, soit encore parce que leurs savoirs sont considérés comme de simples savoir-faire d’expérience peu susceptibles de vérification, et donc de fonder un « véritable » savoir. La notion de « justice cognitive » est parfois employée pour désigner la nécessité de ne pas reproduire, dans l’ordre du savoir, les pratiques de domination politique, en particulier dans les rapports Nord-Sud.

J’ai découvert la notion de justice cognitive assez récemment, même si je réalise qu’elle a toujours été sous-jacente à ma démarche intellectuelle d’anthropologue et de philosophe, comme en témoigne, par exemple, mon travail intitulé « Les savoirs des femmes au Sahel : revaloriser les compétences locales » paru en 1994. Je m’inspirais alors de la pensée de Michel Foucault sur les rapports entre pouvoir et savoir. J’essayais de l’appliquer dans les différents mondes que j’explorais comme anthropologue en posant constamment la question suivante : comment valoriser les savoirs autres que scientifiques? J’ai d’ailleurs revu récemment une conférence de Michel Foucault sur YouTube dans laquelle il évoquait la violence de l’épistémè occidentale qui a écrasé les autres savoirs, un thème majeur des études en justice cognitive. C’est ainsi que je suis arrivée aux études décoloniales (Mignolo, 2012) et à la visée de justice cognitive qui guide actuellement mon travail, notamment dans le cadre du projet SOHA sur la science ouverte comme outil de justice cognitive et d’empowerment en Haïti et en Afrique francophone (Piron, Regulus, Dibounje Madiba, 2016).

Le projet SOHA nous a permis de donner une nouvelle signification à ce concept destiné au départ à qualifier l’aspiration à la reconnaissance active de la pluralité des savoirs en science, tel que formulé par Shiv Visvanathan (2016). Nous la définissons désormais comme un idéal épistémologique, éthique et politique visant l’éclosion de savoirs socialement pertinents partout sur la planète et non pas seulement dans les pays du Nord, au sein d’une science pratiquant un universalisme inclusif, ouvert à tous les savoirs.

De ce point de vue, nous considérons les difficultés vécues par les universitaires africains et haïtiens à pratiquer la recherche et à la publier comme des injustices cognitives, car elles diminuent leur capacité de déployer le plein potentiel de leurs talents intellectuels, de leurs savoirs et de leur capacité de recherche scientifique pour les mettre au service du développement local durable de leur ville, de leur région, de leur pays. Nous pensons – et cherchons à confirmer – que notre conception de la science ouverte, qui va bien au-delà du libre accès aux publications scientifiques ou même de la participation de non-scientifiques à des projets de recherche, peut au contraire aider les scientifiques des Suds, notamment les étudiants et étudiantes, à déployer leur potentiel de création de savoir au service du développement local durable. Nous retrouvons ici notre passion de l’empowerment…

La justice cognitive concerne les rapports entre le Nord et le Sud, mais aussi entre les savoirs des hommes et ceux des femmes en science, entre les savoirs populaires et ceux de l’élite bourgeoise, entre les savoirs oraux et les savoirs écrits, entre les savoirs locaux et les savoirs à vocation universelle, etc. Le postulat de tous ceux et celles qui partagent une visée de justice cognitive est que tous les êtres humains ont des savoirs (politiques, issus de l’expérience vécue, de l’expérience sociale, familiaux, traditionnels ou scientifiques) et que le monde se portera mieux si tous ces savoirs dialoguent et collaborent plutôt que s’ils entrent en compétition ou s’ignorent les uns les autres.

Votre position est radicalement constructiviste. Voulez-vous dire par là que tous les savoirs se valent, ont une égale vocation à faire science? La science peut-elle assimilée au savoir d’expérience? En somme, n’y a-t-il pas de différences entre scientifiques et amateurs et amatrices en science?

En bonne herméneute constructiviste, je pense en effet que la vérité se construit dans le dialogue des savoirs et des interprétations qui se rencontrent et se confrontent dans des contextes différents, sans hiérarchie a priori et qu’elle n’existe pas antérieurement à ce dialogue en attendant d’être « découverte » par des scientifiques. C’est ce dialogue qui peut faire apparaître les qualités (pertinence, justesse, utilité, etc.) de tels ou tels savoirs pour tel contexte ou tel enjeu (à noter que je laisse de côté ici le thème des mensonges délibérés). Ce n’est pas la mention du statut social de ceux et celles qui prennent la parole pour faire valoir leurs savoirs ou leurs anti-savoirs (quand il s’agit de critiquer les savoirs des expert·e·s scientifiques). Autrement dit, je considère tous les savoirs humains comme étant égaux en valeur a priori, de la même manière tous les humains sont égaux en dignité a priori. C’est dans l’action et dans l’interaction, dans la mobilisation de tel ou tel savoir pour telle ou telle finalité, que leurs qualités se révèlent : certains savoirs apparaîtront plus pertinents ici et maintenant que d’autres, certains seront plus utiles dans telle ou telle circonstance à la compréhension de notre monde ou au bien commun que d’autres, tout comme il y a des êtres humains qui, dans certaines situations, vont se révéler plus généreux ou plus au service de l’intérêt général que d’autres. Défendre l’idée que la qualité des savoirs dépend uniquement des qualifications de ceux et celles qui les produisent ou les maîtrisent revient à prôner une société hiérarchisée, fondée sur les statuts des uns et des autres, sans aucune mobilité sociale ni attention portée à ce qu’ils font réellement. Cette vision médiévale de la vie scientifique ne correspond pas à mes aspirations démocratiques!

La science est un extraordinaire réservoir de savoirs qui ont fait la preuve de leurs qualités en de nombreux contextes. Mais ce sont, par définition, des savoirs en devenir, inachevés, non définitifs, toujours contestables – sinon il n’y aurait plus besoin de faire de recherche! Un savoir pertinent dans un contexte peut fort bien ne plus l’être dans un autre. Le plus grand danger qui guette la science contemporaine est qu’elle se drape dans sa vertu (liée au statut d’expert·e de ses praticiens et praticiennes) et méprise ceux et celles qui la rejettent (et qui rejettent peut-être plutôt les expert·e·s que l’expertise), au lieu de dialoguer avec eux. Ce n’est pas avec une telle condescendance de la part des porte-parole de la science, qu’ils soient journalistes ou scientifiques, par exemple à l’endroit des personnes qui s’inquiètent de la sécurité des vaccins ou des OGM, que la confiance dans la science se rétablira! Il y a eu assez de scandales et de ratés dans ces deux domaines pour légitimer le besoin d’explications et de nouvelles recherches, de renouveler la pertinence des savoirs sur la vaccination ou les manipulations génétiques.

Les jeux de pouvoir actuels autour de la notion de « vérité » et de « post-vérité », notamment dans la foulée du mouvement climato-sceptique qui rejette l’expertise officielle en climatologie, complexifient l’énoncé de cette position… Pour certains, mon appel à l’ouverture de la science à la pluralité des savoirs apparaît comme un cheval de Troie, comme une invitation aux opinions fausses et peu éclairées à entrer en science, comme un nivellement de la science par le bas… Pour ces critiques, il n’y aucune alternative : soit on défend la conception experte de la vérité, qui ne pourrait être générée que par la méthode scientifique, soit on est du côté des menteurs populistes qui cherchent à manipuler la population. Je rejette cette opposition binaire simpliste et propose plutôt le dialogue patient et la rencontre de savoirs égaux en valeur, qu’ils soient détenus ou mobilisés par des expert·e·s formé·e·s à la science ou par des « amateurs et amatrices », aux qualités différentes selon les contextes.

Cette ouverture fait partie de ma « citoyenneté scientifique » (Piron, 2011), de ma manière d’être en même temps citoyenne, chercheuse, intellectuelle et autrice. Il est pour moi inconcevable d’avoir une position politique tournée vers la participation citoyenne et la lutte contre l’élitisme et de prôner le respect de la vérité scientifique en elle-même, ignorant ou méprisant les savoirs non-scientifiques.

Références

Bacqué, Marie-Hélène et Caroline Biewener. 2015. L’empowerment, une pratique émancipatrice?. Paris : La Découverte, 176 p.

Bollier, David. 2014. La renaissance des communs : Pour une société de coopération et de partage. Paris : Charles Leopold Mayer, 240 p.

Charvolin, Florian. 2009. « Comment penser les sciences naturalistes « à amateurs » à partir des passions cognitives ». Natures Sciences Sociétés 17(2) : 145‑154. https://doi.org/10.1051/nss/2009027.

De Bok, Carl et Norbert Steinhaus. 2008. « Breaking Out of the Local: International dimensions of science shops ». Gateways: International Journal of Community Research and Engagement 1 : 165‑178.

Edwards, Marc A. et Siddhartha Roy. 2017. « Academic Research in the 21st Century: Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition ». Environmental Engineering Science 34(1) : 51-61. https://doi.org/10.1089/ees.2016.0223.

Foray, Dominique. 2009. L’économie de la connaissance. Paris : La Découverte, 128 p.

Grey, François. 2011. « Cybersciences participatives : un nouvel âge pour les amateurs? ». Alliage 69 : 108‑112. Consulté à l’adresse http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3264.

Hawkins, Linda, Henk Muller et Norbert Steinhaus. 2013. Building a Science or Research shop: Refining or Expanding Your Model. Présenté à CU Expo 2013, Corner Brook, NL, Canada. Consulté à l’adresse http://research.library.mun.ca/1806/.

Ioannidis, John P. A. 2005. « Why Most Published Research Findings Are False ». PLoS Med, 2(8), e124. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124.

Larivière, Vincent, Stefanie Haustein et Philippe Mongeon. 2015. « L’oligopole des grands éditeurs savants », Découvrir. Consulté à l’adresse http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/02/l-oligopole-grands-editeurs-savants.

Le Crosnier, Hervé. 2015. Une introduction aux communs de la connaissance: Recueil d’articles. Caen : C & F Éditions, 256 p.

Lexchin, Joel. 2011. « Those Who Have the Gold Make the Evidence: How the Pharmaceutical Industry Biases the Outcomes of Clinical Trials of Medications ». Science and Engineering Ethics 18: 247-261. https://doi.org/10.1007/s11948-011-9265-3

Leydesdorff, Loet et Janelle Ward. 2005. « Science shops: a kaleidoscope of science–society collaborations in Europe ». Public Understanding of Science 14(4) : 353‑372. https://doi.org/10.1177/0963662505056612

Marcus, Adam et Ivan Oransky. 2015. « What’s Behind Big Science Frauds? ». The New York Times, 22 mai. Consulté à l’adresse http://www.nytimes.com/2015/05/23/opinion/whats-behind-big-science-frauds.html

Mignolo, Walter. 2012. Local Histories/global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton : Princeton University Press, 416 p.

Morissette, Joëlle. 2013. « Recherche-action et recherche collaborative: Quel rapport aux savoirs et à la production de savoirs? ». Nouvelles pratiques sociales 25(2) : 35-49. https://doi.org/10.7202/1020820ar

Mulder, Henk et Carl De Bok. 2006. Science shops as science-society interfaces. London : Greenleaf Publishing.

OCDE. 1996. L’économie fondée sur le savoir. Rapport. Consulté à l’adresse http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/leconomiefondeesurlesavoir.htm

OCDE. 2015. L’impératif d’innovation – Contribuer à la productivité, à la croissance et au bien-être. Paris : OCDE. Rapport. Consulté à l’adresse http://www.oecd.org/fr/innovation/l-imperatif-d-innovation-9789264251540-fr.htm

Pillay, Pundy. 2011. Higher education and economic development: Literature review. Wynberg : Centre for Higher Education Transformation (CHET), 66 p. Consulté à l’adresse http://www.heart-resources.org/doc_lib/higher-education-and-economic-development-literature-review/

Piron, Florence. 2009. « Les boutiques de sciences ». Dans Aux sciences, citoyens! Expériences et méthodes de consultation sur les enjeux scientifiques de notre temps. Sous la direction de Léonore Pion et Florence Piron, p. 58-63. Montréal : Presses de l’Université de Montréal et Institut du Nouveau Monde, 186 p. http://dx.doi.org/10.4000/books.pum.19378.

Piron, Florence. 2011. « La citoyenneté scientifique contre l’économie marchande du savoir. Un enjeu d’éthique publique ». Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale 12(1) : 79‑104.

Piron, Florence. 2016. « Les boutiques des sciences et des savoirs, au croisement entre université et développement local durable ». Dans Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte justice, au service du développement local durable. Sous la direction de Florence Piron, Samuel Regulus et Marie Sophie Dibounje Madiba. Québec : Éditions science et bien commun. Consulté à l’adresse https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/chapter/les-boutiques-des-sciences-et-des-savoirs-au-croisement-entre-universite-et-developpement-local-durable/.

Piron, Florence, Samuel Regulus et Marie Sophie Dibounje Madiba (dir.). 2016. Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte justice, au service du développement local durable. Québec : Éditions science et bien commun. Consulté à l’adresse https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/chapter/en-quete-de-justice-cognitive/.

Santos, Boaventura de Sousa. 2007. « Beyond Abyssal Thinking : From Global Lines to Ecologies of Knowledges ». Review, 30(1) : 45-89. https://www.jstor.org/stable/40241677.

Visvanathan, Shiv. 2016. « La quête de justice cognitive ». Dans Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte juste, au service du développement local durable. Sous la direction de Florence Piron, Samuel Regulus et Marie Sophie Dibounje Madiba. Québec : Éditions science et bien commun. Consulté à l’adresse https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/chapter/en-quete-de-justice-cognitive/