1 À vrai dire, une autre science est-elle possible?

In memoriam Florence Piron

Gilbert Willy Tio Babena

Ce texte a vu le jour dans mon carnet de recherche[1] aux lendemains du colloque de Saint-Louis invitant à « Penser les futurs africains en réponse aux idées planétaires ». Il revient sur un refrain que le chœur africain des sciences humaines et sociales a repris avec les sept gammes : « African Research Matters! ». Du 15 au 18 mars 2022, avec une ouverture sur le samedi 19, des personnalités contemporaines de la recherche africaine, de la recherche sur l’Afrique ou sur les questions qui concernent aussi bien l’Afrique que le reste du monde (Nadine Machikou, Akosua Adomako Ampofo, Godwin Murunga, Mamadou Diouf, Gaël Giraud, Felwine Sarr, Walter Mignolo…) ont tenu la baguette pour diriger les 200 musicien·ne·s[2] qui ont fait le déplacement pour le grand concert de Saint-Louis – avec des tambours et des flûtes, avec des balafons et des violons, avec des garayas[3] et des banjos… Lorsque j’évoque ces virtuoses, je ne peux m’empêcher de penser à Florence Piron, cette grande prêtresse qui a consacré sa vie à faire avancer la science ouverte sur le continent africain et en Haïti, qui a bataillé jusqu’au dernier souffle pour la justice cognitive, la valorisation de toutes les épistémologies et les communs.

Il était une fois… Florence Piron

Bien avant l’heure, Florence Piron écrivait déjà dans ses papiers, gravait dans les livres et chapitres de livre, était de tous les colloques internationaux sur le sujet, investissait YouTube, Facebook et les médias traditionnels pour faire entendre cette voix : « African Research Matters! » « La recherche africaine compte », cette phrase, qui sonne davantage comme une revendication qu’une simple affirmation, a été au cœur du colloque de Saint-Louis comme je l’ai dit en amont. Je me propose d’y revenir pour rendre un hommage à Florence qui nous a brutalement quitté·e·s le 26 avril 2021. J’essaierai d’extirper dans les limbes de sa pensée la substance de ce discours engagé et engageant pour la science ouverte, la justice cognitive et les communs. Pour ne pas conclure ce texte, je ferai donc une ouverture en mettant en perspective cette pensée avec le projet Global Africa lancé au colloque de Saint-Louis. Cette rencontre internationale, à laquelle j’ai activement participé, s’est fait l’écho, bon an mal an, de l’héritage intellectuel de Florence. Dans le regard que je propose ici, vous y trouverez, même si cela n’est pas clairement dit, le résumé de mes nombreuses discussions sur l’état de la recherche africaine. On verra que la nécessité de rendre compte de cette diversité de regards critiques émane simplement de la beauté du projet. « Si une chose rend possible cette multiplicité de points de vue, écrit Bruno Latour, c’est qu’elle est très complexe, intriquée, bien organisée, et belle, oui, objectivement belle » (cité par Rabatel, 2013, paragr. 8).

« Science, ouvre-toi! »

Dans La Vie des idées, Florence Piron[4] reprenait avec force la vision qu’elle a toujours défendue de la recherche africaine et haïtienne. Elle pensait avec conviction que cette recherche avait le devoir, aujourd’hui plus qu’hier, de parler pour elle-même et d’elle-même, à partir du continent et de ses prolongements mémoriels (Haïti et la diaspora), des sujets qui la préoccupent, avec ses mots et ses façons de dire. Il est rappelé à chaque prise de parole, scripturaire ou orale, que la contribution du continent africain à la science est moins de 3 %. Le chiffre fait frémir et pointe un doigt accusateur sur les politiques et le financement de la recherche en Afrique. En regardant cependant la partie vide du verre et la source de l’eau, on appréciera forcément ce pourcentage différemment. Il y a dans le mouvement du libre accès quelque chose de très violent qui fait croire d’une part que les possibilités offertes par internet ne sont pas suffisamment exploitées par les chercheurs et chercheuses d’Afrique. Et l’on s’imagine d’autre part qu’en proposant davantage des solutions calquées, on arrivera à réduire la fracture et relever ce taux. Ce deuxième volet fait quelque peu penser à l’échec du financement du développement sur le continent.

Le baromètre de mesure de la recherche africaine est très certainement biaisé. Pour un univers qui a ses propres réalités et ses pratiques, il apparaît clairement qu’on voudrait lui appliquer les modèles et mécanismes du système-monde qui contribue davantage à l’extraversion puisque le fameux « moins de 3 % » est taillé à la mesure de l’oligopole de l’industrie scientifique construit autour de grands éditeurs commerciaux, des laboratoires structurés et financés, des politiques de recherche définies dans le Nord global. Le constat est que la recherche africaine s’inscrit majoritairement dans les lignes postcoloniales qui ont été tracées pour elle. Ce faisant, l’Afrique observe une perte significative de sa production scientifique étant donné qu’une frange importante des faiseurs et faiseuses de science publie sous une bannière institutionnelle qui ne lui rend pas service. Dans un postdoc par exemple, le chercheur ou la chercheuse du continent se trouve obligé·e de porter le maillot de l’université qui propose le poste puisqu’il ou elle fait la recherche financée par l’institution hôte. Le Web of science est dès lors frappé de cécité lorsqu’il s’agit des textes publiés dans les annales des facultés africaines des sciences humaines et sociales, dans les cahiers des départements – presque toujours en version papier, mais de plus en plus sur internet malgré les faiblesses –, dans les revues papier, et désormais en ligne, qui n’ont pas toujours les moyens de se payer le professionnalisme qu’on attend d’elles…

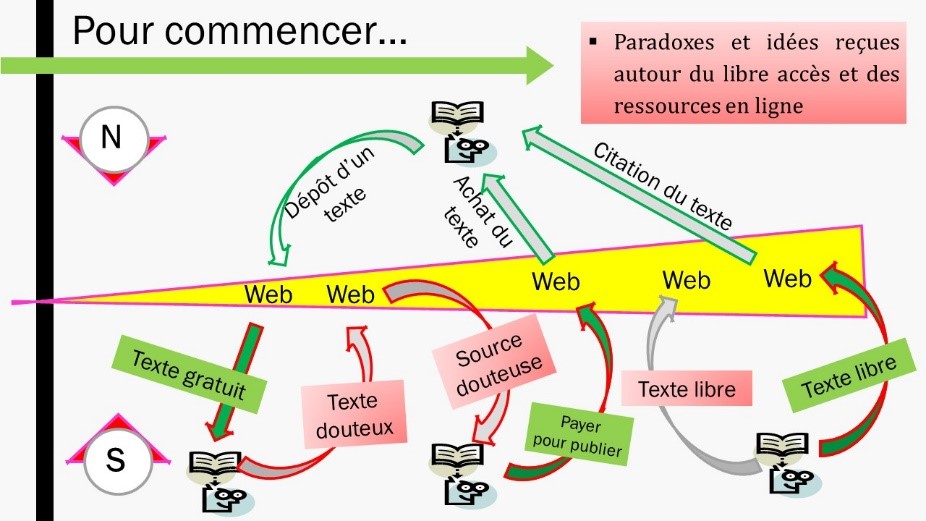

Allant dans le sens de Thomas Hervé Mboa Nkoudou (2016), j’ai ajouté en 2019 le problème du fétichisme qui entoure l’objet-livre à celui de l’extraversion contradictoire et destructrice des chercheurs et chercheuses du continent. En gros, je soulignais les paradoxes ci-dessous :

- certain·e·s chercheuses et chercheurs jugent la qualité de leurs travaux et de ceux de leurs pair·e·s au nombre de références du Nord;

- certain·e·s chercheuses et chercheurs pensent que les savoirs de qualité sont publiés dans les ouvrages ou les revues papier alors même qu’ils et elles citent abondamment des références en libre accès et presque toujours du Nord;

- certain·e·s chercheuses et chercheurs dévalorisent les travaux en libre accès de leurs collègues et apprécient dans le même temps ceux des collègues du Nord;

- certain·e·s chercheuses et chercheurs astreignent (inconsciemment?) leurs étudiant·e·s à citer prioritairement les textes du Nord au détriment de ceux de leurs collègues;

- certain·e·s chercheuses et chercheurs font le reproche à leurs étudiant·e·s de ne pas les citer alors que leurs propres textes sont soit invisibles, soit trop coûteux pour être achetés;

- certain·e·s chercheuses et chercheurs publient des ouvrages tirés en très peu d’exemplaires (entre 20 et 30 généralement) par un petit éditeur du coin pour changer de grade et sont surpris de n’être connu·e·s que par ceux et celles qui étaient à leur cérémonie de dédicace;

- etc.

Loin d’être la rengaine d’un environnement attentiste, la récurrence de l’item « Nord » traduit davantage les rapports complexes que la postcolonie du milieu de la recherche entretient avec le passé. Il se dégage l’impression que le continent refuse de s’affranchir même si on note de plus en plus des individualités qui parlent au monde de l’Afrique et pour l’Afrique. Mais le système-monde est si puissant que ces lumières finissent par être happées sans avoir suffisamment éclairé et inspiré la jeune génération. Au contraire, cette dernière voudrait simplement reproduire le même schéma pour tuer ou siéger à côté du maître ou de la maîtresse d’antan. Au-delà de cette lecture psychologique qui traduit à coup sûr le trauma du côté fâcheux des relations Nord-Sud, le problème véritable est celui de la circularité des savoirs, de leur prise en compte et de leur valorisation.

La recherche-action contre les injustices cognitives

Le contexte ci-dessus montre à suffisance que le libre accès à lui seul n’est pas la solution miracle, celle qui fera en sorte que la recherche africaine ne soit plus le cul de verre des rankings internationaux. La principale erreur commise, jusqu’à une date récente, a sûrement été de penser qu’il fallait ouvrir davantage le robinet sans chercher à comprendre les raisons qui expliquent l’invisibilité de la recherche africaine. Si les appuis à la recherche en Afrique font l’erreur de s’engager sur ce terrain, ils s’inscriraient dans la même logique que les aides sans fin au développement auxquelles j’ai fait allusion. Les faibles résultats de l’initiative Research4life montrent effectivement que les réponses apportées par le pôle dominant ne peuvent que renforcer sa domination par le biais d’un contrôle astucieux des ressources. Les « moins de 3 % » dont on a parlé cristallisent en réalité l’attention sur le maigre contenu et accusent une fois de plus l’Afrique de l’assèchement de sa contribution sans essayer d’en comprendre les causes substantielles. Regarder la partie vide du verre consiste, dans le cas échéant, à examiner les problèmes globaux de cette recherche dans un premier temps et d’en proposer secondairement des réponses adaptées à cet environnement. Il s’agit ni plus ni moins de la recherche-action.

La fine intuition de Florence Piron fut alors de créer en 2011 l’Association science et bien commun (ASBC) qui regroupe des citoyen·ne·s, des chercheurs et chercheuses engagé·e·s pour la promotion de la science ouverte, la reconnaissance des savoirs locaux et la justice cognitive. Depuis les premières heures, l’initiative rassemble autour de la même cause les grosses pointures, les jeunes louves et loups, les doctorant·e·s et les étudiant·e·s des cycles licence et master des universités africaines, haïtiennes et du monde. Sur le continent, et même en Haïti, cette assise présentait un visage décolonial étant donné qu’elle brisait le rideau de fer qui séparait les plus grand·e·s des plus petit·e·s dans un contexte où la vénération induite par le grade est à l’origine de toutes sortes d’humiliations et empêche l’éclosion des talents. Autour des problématiques communes, mais qui se déclinent différemment selon les besoins de chaque catégorie d’acteurs et d’actrices, l’ASBC s’est donné pour mission de fédérer les regards dans l’optique de produire un agir-commun. C’est dans ce sillage que le projet SOHA (Science ouverte en Haïti et Afrique francophone) a par exemple permis de poser le diagnostic d’un certain nombre d’injustices cognitives dont souffre la recherche africaine et haïtienne.

SOHA (2015-2017) s’est donné pour objectif principal d’introduire les bonnes pratiques prescrites par le mouvement de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone et de combattre, par ricochet, celles qui participent à l’invisibilisation de la science produite dans ces deux aires géographiques. Pour ce faire, le projet a mis en place une méthodologie innovante propice à la découverte de l’univers du libre accès et à l’adoption d’un ensemble d’outils et ressources libres contribuant à l’empowerment des acteurs et actrices. En dépit des faibles moyens, il a été organisé dans le cadre de ce projet quatre colloques internationaux. La famille SOHA répartie sur 18 pays a pu construire une amitié intellectuelle à travers la création des MOOC, la réalisation des vidéos, l’entraînement aux différentes formes d’écriture scientifique (article, synthèse, billet, compte-rendu, etc.), le développement des projets d’écriture collaborative, la rédaction des livres, la création des boutiques de science, etc. Le dispositif, qui se voulait holistique, entendait lutter contre les neuf injustices cognitives mises en relief par Piron et al. (2016) : (1) l’inexistence des infrastructures et politiques de recherche adéquates en Afrique et en Haïti, (2) la fermeture des publications scientifiques, (3) la difficulté d’accès au web et la question de la littératie numérique, (4) le mépris et l’exclusion des savoirs locaux, (5) l’absence de dialogue entre la science et la société, (6) la fermeture du système occidental de la recherche, (7) l’utilisation d’une langue coloniale dans la pratique scientifique, (8) la perpétuation de la pédagogie de l’humiliation héritée de la colonisation, (9) l’aliénation épistémique.

SOHA (2015-2017) s’est donné pour objectif principal d’introduire les bonnes pratiques prescrites par le mouvement de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone et de combattre, par ricochet, celles qui participent à l’invisibilisation de la science produite dans ces deux aires géographiques. Pour ce faire, le projet a mis en place une méthodologie innovante propice à la découverte de l’univers du libre accès et à l’adoption d’un ensemble d’outils et ressources libres contribuant à l’empowerment des acteurs et actrices. En dépit des faibles moyens, il a été organisé dans le cadre de ce projet quatre colloques internationaux. La famille SOHA répartie sur 18 pays a pu construire une amitié intellectuelle à travers la création des MOOC, la réalisation des vidéos, l’entraînement aux différentes formes d’écriture scientifique (article, synthèse, billet, compte-rendu, etc.), le développement des projets d’écriture collaborative, la rédaction des livres, la création des boutiques de science, etc. Le dispositif, qui se voulait holistique, entendait lutter contre les neuf injustices cognitives mises en relief par Piron et al. (2016) : (1) l’inexistence des infrastructures et politiques de recherche adéquates en Afrique et en Haïti, (2) la fermeture des publications scientifiques, (3) la difficulté d’accès au web et la question de la littératie numérique, (4) le mépris et l’exclusion des savoirs locaux, (5) l’absence de dialogue entre la science et la société, (6) la fermeture du système occidental de la recherche, (7) l’utilisation d’une langue coloniale dans la pratique scientifique, (8) la perpétuation de la pédagogie de l’humiliation héritée de la colonisation, (9) l’aliénation épistémique.

Il faut le dire clairement : c’est sur le terrain des injustices cognitives qu’il faut poursuivre la lutte pour apporter plus de visibilité à la recherche africaine et haïtienne. Il serait utopique d’essayer de rattraper le retard, mais on pourrait espérer une véritable prise en main de la recherche africaine, laquelle serait subséquente à la prise de conscience qui est déjà, elle, effective. Le combat de SOHA ne s’est pas arrêté avec la fin du projet[5] puisqu’il n’a été lui-même qu’un instrument au service des idéaux portés par l’ASBC. Les Éditions science et bien commun (ÉSBC), fondées en 2015 pour accompagner les actions de l’association, ont développé un modèle inédit et bien plus efficace que la plupart des offres que l’on peut trouver sur le marché. Dans la conjoncture actuelle, elles font partie, à ma connaissance, des rares maisons d’édition scientifique solidaires à but non lucratif qui publient sans barrière l’ensemble de son catalogue, valorise les savoirs locaux, accorde une tribune aussi bien aux épistémologies des Suds qu’à celles du Nord global, se pose en défenseur du plurilinguisme et lutte activement contre l’invisibilisation des femmes en science… Le Grenier des savoirs n’en est que le prolongement. Au regard de l’importance du projet, je préfère en parler dans le point suivant.

Remplir le grenier

L’odyssée du Grenier des savoirs s’inscrit dans le sillage de l’utopie concrète sur laquelle travaille l’Association science et bien commun depuis sa création en 2011. En fait, les succès du projet SOHA furent au-delà des attentes. Ce projet de recherche-action a révélé le désir ardent de la jeune génération de chercheurs et chercheuses africain·e·s et haïtien·ne·s de contribuer activement à la production du savoir. Littéralement, il s’agissait simplement d’une envie d’écrire tant sur les savoirs qui bénéficient de l’estime du positivisme institutionnel que sur les savoirs toisés et méprisés par ce dernier. Les Éditions science et bien commun – qui ont rapidement eu une assise internationale – ont dès lors été assaillies par tous types de tapuscrits produits aussi bien par les chercheurs et chercheuses confirmées que par des doctorant·e·s et étudiant·e·s de master. La plupart des propositions venait cependant d’Afrique. Le problème, c’est que ces textes, quoiqu’étant intéressants pour la plupart, n’étaient pas toujours des projets d’ouvrage; et leurs auteur·e·s en étaient bien conscient·e·s. Avec un peu de recul, je me dis aujourd’hui qu’ils et elles avaient l’impression d’avoir été compris dans leur façon d’écrire les savoirs, mais qu’ils et elles trouvaient surtout, dans la politique éditoriale des ÉSBC, une réponse concrète aux injustices cognitives dans lesquelles ils et elles font la recherche.

À la vérité, Florence Piron avait réussi à implémenter la méthode Rancière qui révèle les compétences du maître dans la figure de l’ignorant·e. Elle avait su comprendre la recherche africaine dans sa singularité. Ce faisant, la « Maman Africa », comme l’appelaient affectueusement les jeunes étudiant·e·s du continent qu’elle formait ou rencontrait à l’Université Laval ou qui la connaissaient simplement sur le réseau social Facebook, avait réussi à instaurer un climat de confiance propice à la libération des énergies créatives. Cette séquence montre que la notion de recherche telle que perçue ailleurs ne saurait s’appliquer à la lettre dans les contextes africain et haïtien. À cause des problèmes systémiques de ces derniers, de nombreux mémoires et thèses de doctorat sombrent dans les dédales de l’oubli. Or, comme on le sait, dans les écosystèmes plus structurés, ce sont ces travaux qui deviennent les mamelles nourricières des ouvrages, des articles, des théories et qui, en fin de compte, font école. La contribution du travail de l’étudiant·e, qu’il ou elle soit mastérant·e ou (post)doctorant·e, à la visibilité des institutions de rattachement est elle-même invisibilisée derrière la figure du maître ou de la maîtresse. Le constat est encore plus amer sur le continent africain.

C’est pour répondre à ces injustices cognitives que Florence eut l’idée de proposer à son réseau africain la création d’un Grenier des savoirs. La providence a voulu que je fusse la personne qui devait l’aider à construire et à porter ce projet. À la fin de l’année 2018, alors que nous travaillions activement à sa réalisation, Florence m’avoua que c’est au cours d’une promenade avec son étudiant d’alors, Thomas Mboa Nkoudou, qu’elle poussa l’eurêka extasiant. La plateforme de revues scientifiques africaines et haïtiennes dénommée le Grenier des savoirs est la pièce centrale d’un dispositif global appelé Science Afrique. Au départ, nous avons essayé, avec plusieurs chercheurs et chercheuses africain·e·s, de créer et faire légaliser l’Association Science Afrique au Bénin, mais c’était sans prendre en compte les lourdeurs administratives propres à l’Afrique subsaharienne francophone. Pour briser le cou au déterminisme, nous avons poursuivi ce chantier au sein de l’ASBC dont nous étions tous et toutes déjà membres.

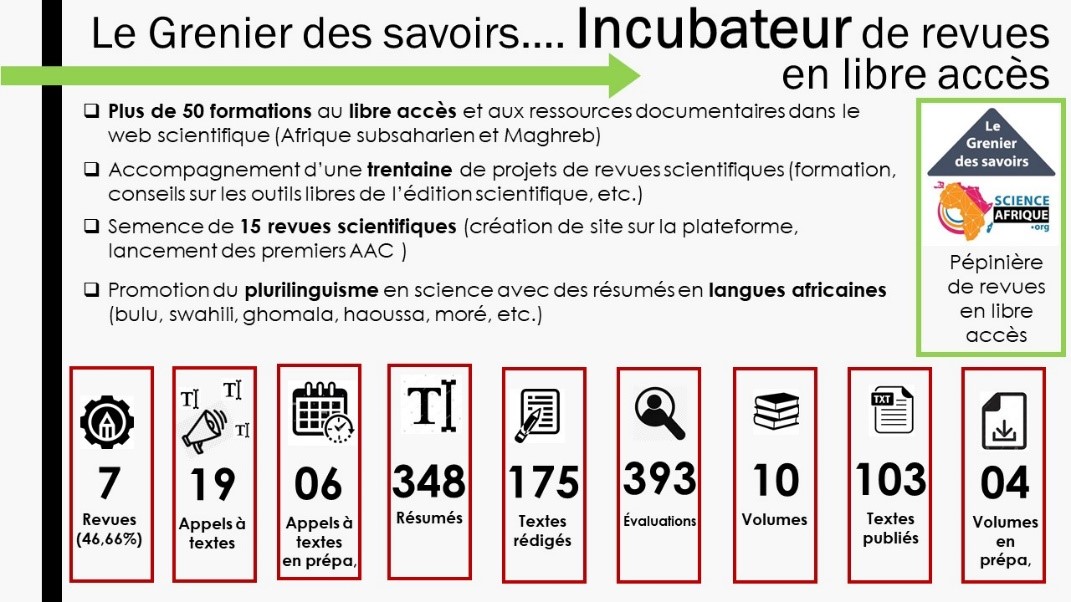

Le Grenier des savoirs, c’est à l’origine 15 projets de revue portés par des chercheurs et chercheuses d’Afrique francophone et de la diaspora sur des champs de recherche spécifiques au continent. À ce jour, nous avons incubé 07 projets et accompagné plusieurs autres qui se sont émancipés de la plateforme. Je pense notamment à la revue Afroglobe dont le lancement fut notoire. Les comités de rédaction ont bénéficié, dans le cadre du dispositif « Science Afrique », de nombreuses formations sur la gestion d’une revue scientifique, le libre accès, les bonnes et mauvaises pratiques dans la production des savoirs scientifiques, l’évaluation, l’indexation, etc. En marge de ces différentes activités, nous avons rédigé un Manuel du Grenier des savoirs, une sorte de vade-mecum qui résume la philosophie de la plateforme, définit le métalangage essentiel à l’édition scientifique et décrit les processus éditoriaux des revues du Grenier.

Grâce à une mutualisation des ressources, les comités de rédaction se sont vu décharger des tâches de secrétariat de rédaction pour se concentrer sur la dimension intellectuelle de leur projet. La révision linguistique est très certainement le service le plus important offert aux revues. Elle est effectuée dans le but de combler les insuffisances linguistiques des textes. Il est question de prendre en compte l’environnement multilingue dans lequel évolue la plupart des chercheurs et chercheuses du continent. Pour un grand nombre d’entre eux et elles, le français et/ou l’anglais sont utilisés comme des langues de travail qui coexistent à côté des langues africaines qu’ils et elles pratiquent au quotidien. Au regard de cette réalité, les difficultés de langue n’ont pas été considérées comme un critère décisif pouvant motiver le refus d’un texte. Notre quête de justice cognitive nous a ainsi amené·e·s à considérer les langues africaines comme des médiums capables d’exprimer des idées scientifiques. L’idée n’est pas nouvelle en soi (Diki-Kidiri, 2022), mais il nous fallait concrétiser cette part de notre utopie. Pour ce faire, à côté des résumés en français et en anglais, nous avons courageusement fait le choix de proposer des résumés en langue africaine, lesquels résumés peuvent être directement rédigés par les auteur·e·s ou être simplement des traductions. La publication des textes intégralement rédigés en langue africaine a été inscrite dans le développement de nos activités. Les Éditions science et bien commun nous ont étroitement accompagné·e·s dans la mise en œuvre de cette mesure et de l’écriture inclusive qui fut, pour le moins, très bien accueillie dans la mesure où elle est une reconnaissance symbolique de la place des femmes chercheuses ou enquêtées dans l’appareil de production du savoir.

Outre les comités de rédaction, le dispositif permet également aux jeunes auteurs et autrices de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à travers deux principales actions. La première action a consisté à fournir une formation à la recherche adossée au Guide décolonisé et pluriversel de formation à la recherche en sciences humaines et sociales (Piron et Arsenault, 2021). De nombreux jeunes chercheurs et chercheuses ont été redirigé·e·s vers cet instrument et ont pu être assisté·e·s grâce au réseau bénévole d’entraide qui existait dans le réseau SOHA. Ceux et celles qui soumettaient des textes aux revues du Grenier, mais qui ne pouvaient pas être publié·e·s en l’état en raison des maladresses rédactionnelles ou méthodologiques, pouvaient bénéficier de l’assistance du secrétariat général afin que ces textes soient améliorés et publiés dans des catégories autres que les articles et les synthèses. Sur la base des informations que nous avons collectées, le comité scientifique du Grenier des savoirs a catégorisé les textes de savoir ainsi qu’il suit : articles, synthèses, notes de recherche, questions de recherche, pratiques ou retours de terrain et comptes-rendus de lecture. Pour illustrer la pertinence de cette catégorisation, il me plaît de rapporter ici une petite expérience que nous avons faite en envoyant à des chercheurs et chercheuses confirmé·e·s un texte rédigé par des associations qui œuvrent pour l’amélioration des conditions de vie des femmes. Les évaluateurs et évaluatrices anonymes ont reconnu qu’il ne s’agissait pas d’un article scientifique au sens du positivisme institutionnel. Toutefois, ils et elles ont fortement recommandé la publication de ce texte, estimant qu’il contribuait à faire avancer le débat en faisant le lien entre la théorie et la pratique. Ce retour de terrain est aujourd’hui parmi les textes qui enregistrent de meilleures statistiques de consultation.

Le programme de mentorat en écriture scientifique, que nous avons expérimenté et dont le succès nous a forcé·e·s à l’inscrire dans le plan de développement de la plateforme, figure parmi les actions concrètes de notre dispositif. Il s’agit en somme d’arc-bouter la formation à un appel à contribution lancé par une revue. En gros, une petite bourse d’accompagnement à l’écriture scientifique est octroyée à un·e étudiant·e dont le résumé aura été retenu en raison de sa pertinence. Ce dernier ou cette dernière est ensuite conseillé·e par un chercheur ou une chercheuse confirmé·e qui fait office de mentor et dont le rôle est d’aider le jeune auteur ou la jeune autrice à affiner son texte sur les plans rédactionnel, méthodologique et informationnel en veillant par exemple à ce que celui-ci reflète un meilleur état de l’art. Le texte final subit une révision linguistique avant d’être évalué par les pair·e·s. S’il n’a pas encore toute la force d’un article au terme du processus, il peut être publié, après évaluation et décision du comité de rédaction, comme une note ou une question de recherche. La petitesse de nos moyens nous a contraint·e·s à mettre momentanément en veilleuse cet outil d’aide à la rédaction. Il a été dépoussiéré au cours des mois qui ont précédé le décès de Florence, mais nous n’avons pas réussi, jusqu’aujourd’hui, à trouver les fonds pour le financer.

Le 26 avril 2021…

Le 22 octobre 2019, Le Grenier des savoirs était officiellement lancé dans les locaux du réseau ENDA tiers-monde à Dakar, en marge du colloque international de Dakar sur la « Science ouverte au Sud » (23-25 octobre 2019). Je n’ai jamais rencontré physiquement Florence Piron en dépit de notre si forte amitié qui est née dans le cadre de ce projet. Le rendez-vous de Dakar fut un acte manqué puisqu’elle venait d’apprendre, quelques semaines plus tôt, qu’elle devait se battre contre un cancer. La maladie ne l’a jamais empêchée de jeter toutes ses forces dans la bataille. Il fallait se battre contre le cancer et continuer à lutter dans le même temps contre les épistémicides. Au lendemain du colloque de Dakar, nous avons continué à construire de plus belle notre Grenier en le remplissant de divers types de savoirs. Mais il arrive un moment où il faut se rendre à l’évidence : la mort est une certitude à laquelle chaque âme devra goûter. Et dans ce cas, les braves gens laissent un héritage à la postérité. Florence était tombée sur l’appel de l’Agence Française de Développement (AFD) pour la reprise de la revue Africaine contemporaine, une nouvelle qui redonnait de l’espoir à toutes les équipes du Grenier des savoirs. Sur son grand visage toujours souriant, j’ai pu apercevoir[6] une lueur d’espoir lorsqu’elle me confia que cet appel de l’AFD avait été inspiré de ses travaux de recherche et de ce que nous étions en train de construire avec le Grenier. Nous avions gardé l’information bien secrète à l’époque même si nous avions la conviction d’être bien placé·e·s dans les starting-blocks.

Alors qu’on avait perdu tout espoir de guérison, Florence alla puiser au fond d’elle tout ce qu’elle avait d’énergie afin que nous puissions préparer notre proposition pour l’appel de l’AFD. Comme pour donner l’assaut final, elle mobilisa autour d’elle un bataillon d’intelligences pour penser un projet d’épi-revue dont le spectre d’action impacterait l’écosystème de la recherche en Afrique francophone. « Une seule main ne peut attacher le fagot », ce proverbe qu’elle affectionnait trouvait alors tout son sens. Le Grenier des savoirs devait ainsi devenir une épi-revue multilingue[7], c’est-à-dire une sorte d’outil éditorial chargé non seulement d’apporter une large visibilité aux travaux publiés dans les revues affiliées, mais aussi fédérer les différents acteurs du champ scientifique de l’Afrique francophone. Avec un consortium constitué d’une vingtaine de partenaires, il prévoyait impacter l’écosystème de la recherche à travers les actions suivantes :

- l’attribution de petites bourses d’écriture, de terrain ou de mobilité pour la rédaction des articles scientifiques de qualité;

- l’organisation des ateliers de travail pour le renforcement des auteurs et autrices des numéros thématiques des revues affiliées;

- l’appui aux infrastructures de recherche (renforcement du DICAMES, formation des comités de rédaction, colloques, inventaire des revues, maisons d’édition, laboratoires pour nourrir le Grenier, accompagnement des revues affiliées vers le libre accès et l’indexation, etc.);

- les formations à la recherche (logiciels de recherche, qualité bibliographique, libre accès, recherche-action, séminaires sur la science ouverte, programme de mentorat de jeunes auteurs et autrices en méthodologie et écriture d’article).

À première vue, il s’agit d’une tâche herculéenne, mais il faut signaler que l’équipe constituée autour de ce projet avait l’expérience de ce type de travaux. Les différents chantiers avaient déjà fait l’objet d’une expérimentation ou étaient simplement en cours de réalisation au moment de la rédaction du projet que l’on devait soumettre à l’AFD. C’est le fameux plan de développement du Grenier que j’ai évoqué en amont. À la vérité, l’échec de différents traitements expérimentaux pour guérir Florence avait renforcé notre espoir d’obtenir le financement de l’AFD pour continuer la réalisation de notre utopie concrète. Son engagement pour la valorisation de la recherche africaine était tel qu’elle dépensait de son propre argent pour financer les actions évoquées en amont lorsqu’elle n’arrivait pas à trouver des financements ailleurs. C’est le lieu de le dire clairement ici : il est des personnes qui vivent pour leurs idées et c’était son cas à elle. Les 60 000 $ CAD qu’elle a légués à l’Association science et bien commun, via le Fonds Florence-Piron, pour la poursuite de ses deux principaux chantiers (ÉSBC et Le Grenier des savoirs) montrent à suffisance qu’elle vivait pleinement son engagement.

Entre le dépôt de notre candidature à l’AFD et les résultats, il ne s’écoula pas beaucoup de temps. Mais nous avons reçu la nouvelle comme un coup de massue. J’ai littéralement vu Florence s’effondrer après l’annonce des résultats. J’avoue que c’est un épisode que j’ai encore du mal à raconter aujourd’hui. Je me contenterai donc de ne donner que de grandes lignes pour sortir de ce chapitre. En substance, il paraît que notre projet était le coup de cœur de la commission de sélection, mais le jury aurait estimé que notre consortium ne comportait pas de « grosses » institutions. Comment aurait-on pu prendre le risque de mettre une si « grosse » somme (1,5 million d’euros[8]) entre nos mains alors même que nous avions déjà réalisé et/ou expérimenté plus de 65 % de ce que nous nous proposions de faire contrairement aux équipes concurrentes? Étions-nous capables d’assurer la pérennité du projet après les quatre années de financement? Est-ce que, comme le pensait avec conviction un membre important de notre équipe (il refusa de s’engager pleinement dans la préparation de notre candidature), l’absence d’un partenaire français dans un projet financé par la France n’était pas de nature à nous disqualifier d’office? Finalement, l’extraversion financière de la recherche africaine peut-elle réellement participer à sa décolonisation, à son affranchissement et à son développement? Je n’ai très certainement pas des réponses à ces questions, mais Florence avait sa petite idée sur le sujet : ne jamais jeter le bébé avec l’eau du bain, attacher le fagot ensemble et toujours travailler avec la ressource locale pour impacter de l’intérieur le développement.

Au mois d’avril 2021, l’une des filles de Florence m’informa que l’état de sa maman se dégradait sérieusement et qu’elle souhaitait me dire au revoir. Vu qu’elle s’évanouissait de façon intermittente, je devais me tenir prêt pour lui parler lorsqu’elle reprendrait conscience. Je devais parler seul, lui parler à elle, lui dire aussi au revoir. Mais j’avoue que je n’ai jamais eu le courage de lui faire mes adieux. Alors que j’étais dans un train le 26 avril 2021, j’appris finalement qu’elle s’en était allée… Les morts ne sont pas morts.

Au mois d’avril 2021, l’une des filles de Florence m’informa que l’état de sa maman se dégradait sérieusement et qu’elle souhaitait me dire au revoir. Vu qu’elle s’évanouissait de façon intermittente, je devais me tenir prêt pour lui parler lorsqu’elle reprendrait conscience. Je devais parler seul, lui parler à elle, lui dire aussi au revoir. Mais j’avoue que je n’ai jamais eu le courage de lui faire mes adieux. Alors que j’étais dans un train le 26 avril 2021, j’appris finalement qu’elle s’en était allée… Les morts ne sont pas morts.

Ouverture : Global Africa ou l’héritier

On en revient au début de ce texte en parlant de Global Africa. Je ne m’y attarderai pas vraiment étant donné que ce n’est pas le but que je me suis fixé d’une part et qu’il pourrait s’agir, d’autre part, d’un potentiel partenaire. Ma première journée au colloque de Saint-Louis m’a apporté le frisson d’un déjà-vu. Assis dans ce grand amphi de l’Université Gaston Berger, je découvrais ce projet qui me semblait familier. Et la revue Global Africa me fit d’abord penser à la revue Afroglobe dont l’incubation a débuté dans le Grenier des savoirs. Je réalise aujourd’hui que ce malaise de déjà-vu était également provoqué par la ressemblance entre la couverture de la revue Global Africa et une image mise en avant dans un billet de mon carnet. Je retrouvais mot pour mot ces idées chères à Florence avant de découvrir qu’il s’agissait du projet concurrent qui a finalement obtenu les financements de l’AFD. Les grands esprits se rencontrent, dit-on souvent. La philosophie de l’ubuntu recommande que la fraternité prenne le dessus sur la compétition. J’en ai donc volontairement déduit que le projet Global Africa était l’héritier insoupçonné des idées que nous avons portées avec Florence et que nous continuons de défendre après elle. Les ressources qu’il apporte pourraient très certainement permettre de bouger davantage les lignes. Pour ce faire, le projet devra conjuguer avec l’existant et son milieu pour enregistrer de nouveaux succès. J’y vois personnellement une occasion formidable de perpétuer l’héritage intellectuel de Florence Piron.

Pour éviter de passer à côté de l’essentiel, il faudrait tenir par le bon bout le concept tendance de l’Afrique-monde qui fait des émules dans les milieux de la recherche africaine et la diaspora. Il faut se tourner vers l’intérieur lésé du continent pour réaliser que les problématiques de recherche de cette Afrique en marche ne sont pas toujours celles qui ont produit les penseurs de la trempe d’Achille Mbembe ou de Felwine Sarr, pour ne citer que ces deux-là. Au sujet du premier, j’ai pris un passage d’Éric Tsimi Essono qui pourrait dépeindre l’image d’un dispositif d’aide à la recherche qui ne sait pas tirer parti de l’extraversion :

Achille Mbembé, écrivain migrant, survole son époque comme une sorte de skipper du Vendée Globe : il parle mieux au monde de ses auteurs que de l’Afrique à l’Afrique, avec cette chance qu’il a de s’imposer comme savant en dehors de son champ d’expertise universitaire, l’histoire ou la science politique. On nous le vend comme un philosophe en roue libre et tout le monde se l’approprie dans les sciences sociales; il dit avoir fait les expertises des romans de Patrice Nganang dans des évaluations universitaires, pioche chez les psychanalystes une rhétorique qu’il déverse sans contradiction auprès du grand public a priori cultivé. Sa lecture de Frantz Fanon, qu’il désosse, lui aurait aussi donné des compétences de psychologue, mais jusqu’à son implication récente dans la campagne présidentielle de son pays, le Cameroun, il lui était reproché de ne pas s’engager comme Fanon pour l’Algérie, depuis laquelle il écrivait, ni comme celui qu’il considère comme maître, Jean-Marc Ela, qui a longtemps servi sur le terrain, au Cameroun (Essono Tsimi, 2022, p. 118).

Si l’on fait le choix de ne brandir à l’extérieur que les revues d’exception de la recherche africaine, cela reviendrait à construire des buildings à quelques mètres des bidonvilles dans lesquels les pauvres chercheurs et chercheuses, les doctorant·e·s et étudiant·e·s mal loti·e·s se démènent à produire une connaissance invisibilisée. Mieux exploités, les dispositifs du calibre de Global Africa pourraient impulser une nouvelle dynamique à la recherche africaine et contribuer à une meilleure publicisation des résultats. Le développement de cette recherche est une entreprise collective qui ne saurait reposer sur des succès accidentels propulsés par des financements étrangers de l’aide au développement. La neutralité en science n’est qu’utopie (Brière et al., 2019), mais il suffit de le reconnaître pour assumer sans hypocrisie le modèle qu’on s’est défini. Dès lors, l’on peut alors espérer bâtir une recherche qui intègre certes les problématiques mondiales contemporaines, mais qui parle surtout à l’« Afrique de l’Afrique ».

Un dispositif holistique d’aide à la recherche engagée aurait donc pour objectif de mettre rigoureusement en lumière la totalité des savoirs produits sur le continent, de renforcer les capacités des acteurs et d’améliorer les moyens de diffusion de la recherche. Il faut former et réformer l’existant, renforcer les capacités des acteurs et actrices et agir sur les politiques de recherche si l’on veut construire une science ouverte, plus juste et centrée sur le développement local. L’indexation dans le Web of Science ou Scopus d’une nouvelle revue – née des cendres d’une pointure et disposant d’un solide appui technique, humain et financier – ne contribuerait qu’à mettre au banc des accusé·e·s, dans le contexte de l’aide au développement de la recherche, les nombreuses revues institutionnelles et individuelles qui font un travail remarquable tout en tirant le diable par la queue. Il est à vrai dire possible de faire une autre science qui puise dans son grenier pour nourrir l’Afrique et le monde.

Références

Brière, L., Lieutenant-Grosselin, M., & Piron, F. (Éds.). (2019). Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre? Éditions science et bien commun.

Diki-Kidiri, M. (2022). Le kiswahili, langue de souveraineté pour toute l’Afrique, l’option réaliste. Cahier du CEDIMES. Enjeux sociaux et stratégies économiques, 17(2), 51‑60.

Essono Tsimi, É. (2022). De quoi la littérature africaine est-elle la littérature ? Pour une critique décoloniale. Presses Universitaires de Montréal.

Mboa Nkoudou, T. H. (2016). Les injustices cognitives en Afrique subsaharienne : réflexions sur les causes et les moyens de lutte. In F. Piron, S. Regulus, & M. S. Dibounje Madiba, Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte juste, au service du développement local durable (p. 27‑44). Éditions science et bien commun.

Piron, F. (2022). La Gravité des choses. Amour, recherche, éthique et politique. Éditions science et bien commun.

Piron, F., & Arsenault, É. (Éds.). (2021). Guide décolonisé et pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales et humaines. Éditions science et bien commun.

Piron, F., Regulus, S., & Dibounje Madiba, M. S. (Éds.). (2016). Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte juste, au service du développement local durable. https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/

Rabatel, A. (2013). L’engagement du chercheur, entre « éthique d’objectivité » et « éthique de subjectivité ». Argumentation et analyse du discours, 11. https://doi.org/10.4000/aad.1526

Tio Babena, G. W. (2019). Science ouverte, justice cognitive et innovations éditoriales. Colloque international « Science ouverte au Sud. Enjeux et perspectives nouvelles pour une nouvelle dynamique » [communication], Dakar, 23-25 octobre 2019.

Tio Babena, G. W. (2022). Le Grenier des savoirs, incubateur de revues et observatoire des attitudes face dans le mouvement de la science ouverte. Colloque international « African Research Matters » [communication], Saint-Louis, 15-18 mars.

Crédits

- Femmes au pluriel (2021). “Les morts ne sont pas morts – Birago Diop – Podcast N°1”. URL : https://www.youtube.com/watch?v=hDHRhRixBJA

- Image de Florence en 2016. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Piron

- Réseau SOHA (2016). “Présentation du projet SOHA (Science ouverte en Haïti et en Afrique francophone)”. URL : https://www.youtube.com/watch?v=d6MsC_n6K1M

- Couverture de Global Africa. URL : https://globalafricapress.org/index.php/globalafrica/issue/view/ga1

- Image montée avec la couverture de Global Africa : Brooklyn_Museum_1990.132.6_Ukara_Cloth

- https://echodiscours.hypotheses.org/164 ↵

- C’est le nombre de participant·e·s annoncé par l’organisation. ↵

- Guitares de fabrication locale, Nord-Cameroun. ↵

- Une anthologie des textes de Florence Piron a été publiée en 2022 sous le titre La Gravité des choses. Amour, recherche, éthique et politique. ↵

- On a pu en juger par la qualité des échanges sur les différentes pages Facebook du projet. Le décès de Florence a révélé qu’elle était le maestro de tout ce mouvement puisqu’on a pu constater une baisse drastique de l’activité après sa mort. ↵

- Je garde de bons souvenirs de nos échanges par visioconférence. ↵

- Les textes devaient être traduits dans les langues africaines de grande diffusion (hausa, fulfulde, kiswahili, yoruba). ↵

- Si mes souvenirs sont exacts, nous en demandions à peu près les 2/3. ↵