11 Le nécessaire mensonge, ou dire le vrai sur le mirage de la réalité

Noémie Aulombard

« À mon tour d’être locataire – colocataire, pour être précise – de cette grande et belle maison réflexive. C’est la première fois pour moi. Après avoir marché le long du petit chemin numérique, qui sent la noisette, j’atteins enfin la porte d’entrée. J’entre. Je regarde tout autour de moi, intimidée. Je sens la présence de celles et ceux qui m’ont précédée : ils et elles l’ont rendue belle, construisant son éclat mois après mois. Maintenant, c’est à moi de poursuivre le difficile exercice qu’ils et elles ont entrepris : dire le vrai », écrivais-je en mai 2015 dans les Espaces réflexifs, aussi dénommés « La Villa réflexive ».

J’ai choisi de dire vrai – ou du moins, essayer – au moyen de la fiction, de ce qui est faux. Souvent, le faux est nécessaire pour dire le vrai; et on retrouve parfois plus de vérité dans la fiction que dans n’importe quel discours vrai. C’est cette tension, ce paradoxe, que j’ai exploré pendant mon séjour dans « La Villa »[1].

Mais peut-être faut-il tout d’abord se pencher sur ce qu’est le faux, ses implications, ses enjeux. Comme j’aime bien faire l’inverse de ce que les autres font, je vais dire faux, quand la quasi-totalité des aut·eur·rice·s de cet ouvrage a tâché de dire vrai. Cette idée m’amuse.

Qu’est-ce que le faux? Un mensonge? Seulement cela? On aurait tout d’abord tendance à opposer ce fieffé mensonge à la bénéfique vérité, à préférer les bienfaits du dire-vrai et de l’être-vrai, aux méfaits du dire-faux et de l’être-faux. Mais comme tant d’autres, je me méfie des oppositions trop hâtives et trop rapides. Je me souviens de la sensation de vertige qui, pour la première fois, s’est imposée à moi, quelques années en arrière, lorsque je me suis retrouvée devant cet indépassable indécidable : « Epiménide le Crétois dit que tous les Crétois sont des menteurs ». Beau paradoxe, n’est-ce pas? Étrange, cette sensation presque physique de la pensée qui vient buter sur ce rempart imprenable, insaisissable par elle qui voudrait tout comprendre. Qu’est ce mensonge, qui s’affirme mensonge? Peut-on affirmer qu’il y a des mensonges honnêtes sur eux-mêmes, des mensonges qui se savent mensonges?

On laisse tant de soi dans la fiction, dans le faux, souvent involontairement. C’est ainsi que dire faux peut être plus redoutable encore que dire vrai; car ce que nous sommes peut jaillir, à n’importe quel moment, malgré nous, là où, dans le dire vrai, le surgissement de soi est plus maîtrisé. Pourquoi ment-on? Pour se dissimuler, par peur, par honte ou désamour de soi, d’une part de soi, de ses actes. Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que ces mensonges disent quelque chose de soi, parfois plus haut et plus fort. On tente de se dissimuler à soi-même et aux autres, mais, comme l’œil qui poursuit un Caïn hugolien, on se rattrape toujours dans la nuit de notre intériorité, dans le flou de l’image que l’on donne à voir devant autrui. Le faux ne ment pas toujours.

Le mensonge n’est pas forcément mortifère : il peut être aussi imaginatif, créatif, vivant, vivifiant. Comme une fiction; car qu’est-ce qu’une fiction, si ce n’est un mensonge qui s’affirme d’emblée tel qu’il est, un mensonge qui porte le faux au-devant de lui. Mais toute imaginaire qu’elle soit, la fiction s’enracine dans la réalité, interrogeant ainsi notre rapport au monde et au réel. Dans la fiction, nous sommes face à d’autres versions de la réalité, à ce qui aurait pu être, mais qui n’a pas été, à d’autres possibles de soi-même; et par là même, nous modifions notre perception de la réalité. La fiction nous apprend à voir le réel, à dire le vrai; car, parfois, une évidence peut en cacher une autre. Plus essentielle. Ce que nous croyons d’emblée voir peut être une illusion d’optique, un mirage qui oriente le regard. Il faut alors dissimuler cette apparente réalité, pour faire jaillir, aux yeux de tous et de toutes, l’essentiel, la vérité des choses et des êtres. Cacher pour mieux montrer et mieux voir.

À mon sens, la littérature et l’art, en général, peuvent dire le vrai, puisqu’ils s’inscrivent dans la fiction, l’image, l’honnêteté du mensonge. Un monde recréé, que l’on sait pertinemment fictif, peut dire le vrai sur notre monde si familier qu’il en devient invisible; dépourvu de ses habitudes, notre œil le redécouvre, dans sa re-création.

De même, un personnage, double littéraire inventé de toutes pièces, ne pouvant exister que dans l’histoire qui le raconte, sert souvent à dire le vrai de la personne qui l’a créé. Ce masque fait tomber tous les codes sociaux qui, à l’accoutumée, parent l’individu, le protègent souvent, le desservent parfois. Le masque du double littéraire permet donc de faire jaillir la vérité du soi, la subjectivité d’un être, bien souvent réduit au silence du prime abord et de l’évidence. Dans la fiction littéraire et artistique, un autre visage peut se créer, un peu plus libre d’être ce qu’il veut, et ne devant plus répondre à ce que l’on attend de lui. Dans le masque de son double, un auteur ou une autrice fait naître son visage, déjouant ainsi les nombreux visages que, dans la réalité sociale, il ou elle doit porter ou qui lui sont apposés.

Une phrase chemine en moi depuis que j’ai commencé à écrire ce texte, serpentant d’abord dans les recoins obscurs d’un souvenir lointain, apparaissant ensuite au grand jour de la conscience. Je vous la livre donc. Elle est de Claude Cahun : « Sous ce masque, un autre masque. Je n’en finirai pas de soulever tous ces visages ». Je vais m’efforcer de soulever les visages pour mieux découvrir ce que nous disent ces masques. Entrons donc en ce nouveau carnaval.

Une phrase chemine en moi depuis que j’ai commencé à écrire ce texte, serpentant d’abord dans les recoins obscurs d’un souvenir lointain, apparaissant ensuite au grand jour de la conscience. Je vous la livre donc. Elle est de Claude Cahun : « Sous ce masque, un autre masque. Je n’en finirai pas de soulever tous ces visages ». Je vais m’efforcer de soulever les visages pour mieux découvrir ce que nous disent ces masques. Entrons donc en ce nouveau carnaval.

La prétention des dictionnaires

Qu’est-ce qu’un dictionnaire, si ce n’est une volonté acharnée, ou du moins une promesse, de dire le réel, de dire la vérité sur le réel, en compilant, en collectant, en donnant à ce savoir la forme compacte d’un livre ou la fluctuation étirable à l’infini de données Internet. Mais dans cette compacité, il y a toujours des interstices; dans cette fluctuation, il y a des vides; dans cette diction, il y a des silences; et dans cette promesse, il y a toujours un échec. Un échec que l’on préfère ne pas avouer, mais qui se révèle à demi-mot dans le renouvellement incessant des éditions annuelles et dans les versions, toujours modifiables, des encyclopédies en ligne. Comme dit Anna Garréta (Anne F. Garréta) dans sa préface du Brouillon pour un dictionnaire des amantes, tout dictionnaire est un brouillon : « Mais pourtant, si année après année une nouvelle édition voit le jour, n’est-ce pas parce que les précédentes n’étaient que des brouillons? » (Wittig et al., 2011, p. 12).

Le dire-vrai du dictionnaire n’est donc jamais définitif, toujours en train de se faire. Partant de là, ce qu’il dit ou tente de dire, est toujours lacunaire parce que vrai seulement par instants. Comment, alors, dire le vrai?

Ce que nous dit un dictionnaire, c’est la vision du monde d’un moment donné, la vérité fugace d’une perception du monde. Toute une époque se reflète dans ces gros volumes aux milliers de pages. Des modes de pensée, des savoirs, des croyances se donnent à voir dans ces pages; et certaines définitions de dictionnaires d’époque prêtent à sourire lorsqu’on les lit aujourd’hui. Comme celles-ci, trouvées dans l’édition de 1882 du Littré : « Tribade : Terme qu’on évite d’employer. Femme qui abuse de son sexe avec une autre femme »; « Pédérastie : Vice contre-nature ».

Que ces définitions sont vagues et brèves, me direz-vous! Comme si elles se refusaient à donner à ces réalités une place dans le discours. Comme si, en ne s’y attardant pas, elles voulaient les effacer d’un silence, les raturer. Mais, ici, ce sont ces silences et ces ratures, ces refus et ces flous, qui prennent sens, davantage que ce qui y est dit. Qu’est-ce que définir? C’est mettre en mots et en étiquettes le réel, le monde, soi-même. Une mise en discours, une mise en diction, presque une mise en bouche. Mais ce discours est toujours imparfait, car une diction est toujours située. On bute, on bafouille, on se déchire, on s’impose, on veut toujours avoir raison et que les autres aient tort. La diction prononce et se prononce sur les choses et le monde, les vise, mais les rate toujours un peu.

Aujourd’hui encore, les dictionnaires peuvent dire faux, en croyant dire vrai. Parfois, il y a des mots si proches de nous, si familiers, que l’on a l’impression de les connaître depuis toujours; et on n’éprouve jamais le besoin de se les faire expliquer. Et puis, avez-vous déjà fait cette expérience? Répéter inlassablement un seul et même mot jusqu’à ce qu’il perde sa substance et sa saveur; le ronger, l’user jusqu’à la corde et qu’il ne soit plus qu’un petit squelette desséché que l’on crache alors loin de soi. Il y a des mots vides comme des coquilles, que l’on doit soi-même remplir de sens. Ce sont ces espaces vides et limités que l’on investit chacun·e à notre manière. Pour ma part, je n’ai jamais su ce que le mot « femme » voulait dire et je n’ai jamais éprouvé le besoin de me le faire expliquer. Jusqu’à maintenant. Pour les besoins de ce texte, je suis allée demander son avis au Larousse en ligne. Voici ce qu’il en pense : « Femme : être humain de sexe féminin ».

Perplexe, j’ai pensé à certain·e·s de mes ami·e·s, à moi-même. J’ai répondu au Larousse par un : « Oui, mais… ». Oui, mais que faire des femmes de sexe masculin? Que faire des hommes de sexe féminin? Que faire de moi, qui, étant de sexe féminin, ne me sens pas femme pour autant? Que faire de toutes ces parcelles de réalité que ne dit pas cette définition, que cette définition oublie et plonge dans l’invisibilité et le silence? Que faire, aussi, de ces phrases de Wittig, dans La pensée straight : « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » (Wittig, 2018, p. 67) ou « La femme n’existe pas pour nous, elle n’est autre qu’une formation imaginaire » (ibid.), « On ne naît pas femme » (p. 52).

Une formation imaginaire? Vraiment? Voilà une idée des plus séduisantes; elle nous amène en effet à traiter un autre point. Si l’on suit ce raisonnement, cela voudrait dire que les définitions du dictionnaire ont aussi une part d’imaginaire, que l’imaginaire a plus de prise sur le réel qu’on ne le pense. De là à dire que des fictions façonnent – ou du moins, permettent d’exprimer – le réel, il n’y a qu’un pas que je franchirai aisément. Nous habitons le silence équivoque du réel et, par nos mots, nous transformons son mutisme en intentions, en hiérarchies, en préceptes. Nos mots, nos fictions, produisent le réel, le façonnent. Ces considérations amènent ces questions : pourquoi certaines fictions seraient plus légitimes que d’autres pour dire le réel? Pourquoi apparaissent-elles plus aptes à dire le vrai? Pourquoi, enfin, des fictions interdisent à d’autres de se développer? Après tout, le réel ne sera jamais épuisé de discours et toujours suffisamment large pour accueillir une infinité de fictions et de récits à son propos.

Oscar Wilde fait dire à un de ses personnages – sûrement son alter-ego :

Vivian : […] Quand je regarde un paysage, je ne puis me défendre d’en voir tous les défauts. Il est heureux pour nous, toutefois, que la Nature soit si imparfaite, car, autrement, nous n’aurions pas d’art. L’art est notre protestation ardente, notre vaillant effort pour enseigner à la Nature sa vraie place. Quant à l’infinie variété de la Nature, c’est un simple mythe. On ne saurait la trouver dans la Nature elle-même, mais dans l’imagination, la fantaisie ou la cécité cultivée de l’homme qui la regarde (Wilde, 2011, p. 10).

Comme j’ai évoqué certaines de ces questions dans la partie précédente, je ne m’y attarderais pas davantage. Ce qui m’intéresse, c’est la promesse, un peu prétentieuse, que les dictionnaires ne peuvent tenir. Cette impossibilité à dire le vrai, tout le vrai, engage à espérer un dictionnaire plus honnête, ou du moins plus réaliste sur lui-même et son projet. Imaginons donc un dictionnaire qui, conscient de ses lacunes, les laisse apparaître; un dictionnaire qui a des trous, des blancs; qui esquisse plus qu’il ne fixe; qui laisse se prononcer d’autres discours; qui laisse place à d’autres fictions pour se développer, à d’autres possibles pour s’afficher, à d’autres intimités pour s’exprimer.

Car, oui, un dictionnaire distord toujours un peu le réel, l’histoire et les identités, car certaines définitions figent les mouvements, les pulsations et les soubresauts des existences; et tentant de tout dire dans leur immobilité de papier, elles en disent seulement une partie, car le consensus n’est pas la réponse à tout. Que les définitions laissent place aux mille petites voix qui se racontent, qui se mettent en récit, inventent des fictions pour mieux s’y découvrir, pour se protéger des définitions qui parlent trop fort et les couvrent. Car, dans le vacarme incessant des dictionnaires, des consensus, il y a toujours, en creux, un silence, une invitation adressée à chacun·e à prononcer ses propres mots, à se prononcer soi-même sur le monde et les choses. Une définition est toujours une ébauche incomplète, que chacun-e doit redessiner et colorer à sa guise; et un dire-vrai, qui ne se déferait pas et ne se referait pas à chaque instant, rate toujours son objet.

Poppée dévoilée

À P. B. :

Des notes de musique montent de la cave. Je les entends, de l’étage. Hubert, mon colocataire, a choisi de vivre dans la pénombre du sous-sol. Ma foi, pourquoi pas? Ce n’est pas moi qui nierais que l’on trouve souvent plus de vrai dans les recoins sombres que dans n’importe quelle pièce éclairée. La lumière du réel fait mal aux yeux et aveugle parfois et, pour mieux y voir, il faut l’artifice protecteur de verres teints.

Parfois, je vais visiter Hubert dans sa cave. Petites visites de courtoisie, où nous buvons du tokay (tiens, la bouteille est finie, d’ailleurs!), écoutons de la musique; et, le corps bavard, je danse parfois dans la pénombre, sous les yeux amusés de l’ami Hubert. Le corps parle cette langue bien à lui et, pourtant, compréhensible de chacun-e. Sautant de tristesse, rampant de joie, s’habillant de postures éloquentes, il donne de lui une autre image, une image inhabituelle que le quotidien ne lui connaît pas. Il fait éclore d’autres possibles de lui dissimulés le reste du temps. Toutes ces images disent la vérité de mon corps, mais toutes disent quelque chose de différent. J’ai un corps multiple, aux multiples réalités.

Parfois, c’est Hubert qui monte me voir. Il surgit de sa cave à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, telle la Vérité sortant de son puits. Oui, ici, dans la Villa, la Vérité se manifeste de façon bien étrange parfois et peut revêtir, par exemple, les traits d’un homme habillé qui, au lieu du puits, préfère la cave, et que le regard ne peut pas toujours saisir (Noémie Aulombard, en colocation avec Hubert de Saussure dans la Villa réflexive, le 17 mai 2015).

Démocrite avait caché la vérité au fond du puits : il a été très malaisé – mais pas impossible, pour un Grec – de l’en faire sortir. « En réalité, nous ne savons rien, car la vérité est au fond du puits » (Démocrite. Cité dans : Diogène de Laërce, Vies, XI-72 e²<t [et] dans les fragments B117).

À la Renaissance, époque de foi infinie en l’Humain et ses connaissances, les artistes font sortir la vérité de son puits et lui donnent corps. On découvre que la Vérité est une jeune femme, toute nue. La Vérité rejoint le monde des hommes. La Vérité a donc un corps, que le regard de ces messieurs (exégètes, savants, etc.) va pouvoir enfin saisir dans toute sa clarté, dans toute sa nudité, dans toute sa pureté, dans toute son innocence, dans tout son naturel. Un retour à un état antérieur à sa corruption, avant qu’elle ne s’habille d’apparences et d’artifices, avant qu’elle n’aille encore se réfugier au fond de son puits.

Il y a une articulation intéressante, ici, entre la nudité et la vérité. Comme si un corps nu disait davantage vrai. Comme s’il était plus naturel qu’un corps habillé. Comme si nous laissions davantage de nous-mêmes en dévoilant notre peau qu’en la dissimulant. Les vêtements agiraient comme un paravent de culture, d’apparences, de falsification et empêcheraient un dévoilement ontologique, nécessaire, vital, pour une quête de vérité du monde et de soi, qui consisterait à aller au-delà des évidences, à se dévêtir des apparences. On met tant de soi dans ces apparences que l’on porte, que l’on exhibe au-devant de soi. On met tant de nous dans de simples bouts de tissus : nos résistances, nos convictions, nos perceptions, nos puissances, nos narrations. On investit les apparences, on les fait tellement siennes qu’elles deviennent un peu de soi-même et qu’elles disent une part de vrai sur soi. En tout cas, ce qu’elles peuvent dire peut bien plus s’avérer qu’un corps dévoilé, déshabillé, dénudé.

Oui, car même un corps nu peut mentir, habillé d’apparences invisibles. Une sorte de dévoilement qui, toujours, porte un voile, un masque. Car le corps nu est socialement façonné, habillé de pudeur, d’érotisme, voire de politique. L’épiderme parle, joue le rôle social qu’on lui a assigné ou qu’il choisit, se joue des spectateurs et spectatrices. Par des attitudes fières ou humbles, piteuses ou orgueilleuses, arrogantes ou silencieuses, voici la peau qui entre en scène et se dérobe à la vérité, par l’exhibition même.

L’exhibition est affaire de corps et d’œil. Mais dans l’œil, il y a toujours le voir et le croire, voire le vouloir-croire. Andersen nous conte l’histoire de ce roi qui, leurré par de faux tailleurs, commande des habits faits dans un tissu que seuls des hommes de qualité, disent-ils, peuvent voir et toucher. En réalité, les faux tailleurs lui fabriquent des habits faits de vide, et le roi, croyant les porter, se promène nu devant ses sujets qui, tous avides de reconnaissance ou effrayés de déplaire, s’appliquent à voir les habits du roi, jusqu’à ce qu’un enfant s’exclame : « Mais le roi est nu! ». Outre la sentence proverbiale selon laquelle la vérité sort toujours de la bouche des enfants, ce conte montre comment les croyances et le consensus peuvent créer de nouvelles convictions qui vont venir habiller le roi et cacher une vérité pourtant évidente. On refusera parfois de voir ce qui est exhibé aux yeux de tou·te·s.

Même la nudité se plaît à mentir, et quand ce n’est pas elle qui est au cœur du mensonge, on veut la croire telle, ou du moins y voir autre chose. Alors, dans tout cela, quel corps peut-il dire le vrai? Le corps de la Vérité, jeune femme sortant du puits? On aurait tendance à le penser. Mais est-ce vraiment un corps criant de vérité? À bien regarder la blancheur de la peau, la jeunesse, l’innocence de ce corps, il en devient presque artificiel. Alors oui, me direz-vous, c’est de l’art, c’est une allégorie, une image, tout est faux. C’est un corps factice. Le corps idéal de l’allégorie. Mais c’est justement là, dans l’allégorie, que réside un dernier point de bascule. L’allégorie est un langage où le signifiant est un corps qui contient en lui-même une idée abstraite signifiée. Mais lisez plutôt :

Le lien du signifiant au signifié n’est pas « arbitraire » […], mais justifié par une ressemblance plus ou moins schématisée. On voit que l’image qui sert de support s’articule doublement : en tant que simple image, elle est une représentation d’une réalité (elle renvoie simplement à la réalité dont elle se donne comme l’image : une femme nue sort d’un puits); en tant qu’allégorie elle est la signification d’un concept (se dévoiler, apparaître sans masque) (Lejeune, 2004, Chapitre III « Antiquités », 3. Allégorie, en ligne).

La Vérité prend un corps fictif, se met en images, presque en mensonges. Cette mise en scène de ce jeune corps sortant d’un gouffre avec un miroir à la main, la dit plus fort, la rend visible, presque tangible. La fiction de l’allégorie sert la Vérité, la complète. Pour pousser plus loin la réflexion, je pourrais dire que la Vérité dissimule quelque chose. Ce n’est plus un corps de jeune femme que l’on voit, mais la Vérité elle-même, rendant ainsi socialement acceptable l’exposition artistique d’un corps nu féminin – autrement que le prétexte mythologique. Mais attention, ce corps-là ne dit qu’une façon de voir, de vivre et de dire le vrai. La Vérité peut être tout autre qu’une jeune femme nue. Pour moi, la Vérité doit être voilée et, quand elle se dévoile, me déçoit toujours. Avez-vous déjà fait cette expérience d’être devant une énigme, de désirer trouver la réponse et, une fois trouvée, d’être déçu·e? Vous auriez tant voulu qu’elle soit tout autre, dans le désir que vous en aviez… Tiens, voici Poppée qui approche.

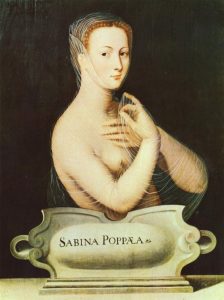

La légende veut que Sabina Poppea, seconde épouse de l’empereur Néron, voilât les beautés de son visage pour attiser le désir de ses amants, comme le suggère une citation de Montaigne : « Pourquoy inventa Popaea de masquer les beautez de son visage, que pour les renchérir à ses amans » (Montaigne, cité par Starobinski, 1999 [1961], p. 9).

Selon certain·e·s, ce geste pourrait être interprété comme une énième coquetterie de la part d’une séductrice tout à fait superficielle; et ses amants, fascinés et consumés dans la nuit du désir, seront jugés bien sévèrement de se rendre fous pour ce qui est caché, pour ce qu’ils imaginent être, pour une promesse qui ne pourra peut-être pas être tenue. Mais Poppée ne se prend-elle pas à son propre piège? Son visage dévoilé ne décevra-t-il pas le regard de ses amants et leur imagination exigeante et attentive qui, derrière le voile, redessinent une autre réalité. « Le regard s’en tient difficilement à la pure constatation des apparences. Il est dans sa nature même de réclamer davantage » (Starobinski, ibid., p. 12).

Le désir va toujours au-delà de l’objet et le redessine tout autre. Le regard s’attarde sur la réalité, le monde sensible et ce qui est d’emblée présent; mais il ne se donne pas pour autant tout entier aux apparences et aux évidences. Le regard de l’amant veut voir le visage derrière le voile. C’est ce vouloir-voir et cette exigence dans le regard qui pousse justement à aller au-delà des premières évidences pour aller chercher le vrai visage, même sans espoir de l’atteindre un jour. « C’est mon appétit de voir davantage, de récuser et de traverser mes limites provisoires, qui m’incite à mettre en question ce que j’ai déjà vu et à le tenir pour un décor trompeur » (Starobinski, ibid., p. 15).

La quête de vérité et cette perpétuelle mise en question des faux-semblants et des apparences n’isolent pas du monde sensible. La vérité fait corps avec le monde et le parcourt sans cesse. Le regard – et nos autres sens – nous met en présence du monde et à ce qu’il renferme de plus vrai en lui.

Au fond, Poppée, en se voilant, nous enseigne une leçon de vérité. Là où le vouloir-croire du roi s’oppose au vouloir-voir de l’enfant, là où certains voient dans les apparences des ennemis de la vérité, Poppée répond que les apparences, éduquant le regard à l’exigence, font partie de cette quête et aide à dire le vrai.

Un matin d’au revoir

« Les notes de musique s’en sont déjà allées de la cave. Ici, c’est le silence, le silence des derniers instants, un silence doux et mélancolique, un silence d’au revoir dont on espère qu’il ne se transformera pas en adieu. Je pars de la Villa ce soir, laissant place à d’autres visages, d’autres couleurs, d’autres langages », écrivais-je le 31 mai 2015, dans la Villa réflexive, après le départ de mon colocataire, Hubert de Saussure.

Ce matin, je me regarde dans le miroir. Une sensation infinie d’absurde m’étreint. C’est un mystère contenu qui court sur les rives les plus lointaines de la conscience. On regarde dans le miroir et on constate que l’on n’est que soi, toujours soi, quand on voudrait être tout autre, lorsqu’on voudrait être un autre corps, une autre pensée, une autre intuition et un autre horizon de soi-même. On n’est que soi, là où on voudrait être plus fort·e, plus élargi·e, plus… on voudrait échapper aux mots apposés sur son corps et son être. Dans le miroir, je voudrais ne pas correspondre à des croyances, des négations, des affirmations; ne pas correspondre à ce qu’un mot croit dire de moi; ne pas correspondre aux images que le regard d’autrui projette sur ma peau, ombres en trompe-l’œil sur un écran de chair.

C’est alors que, dans le miroir, le reflet se transforme; c’est alors que le personnage sort de la caverne et va explorer la lumière du monde, de mon monde. Un personnage de langage et de papier, lorsque j’écris, qui n’a pas le même nom, le même corps; que je fais se mouvoir, s’animer, vivre dans un univers imaginaire, dont le confort permet d’éprouver ce personnage. J’ai été dandy, danseur, créature extraordinaire… Dans l’imaginaire de l’écrit et du langage, j’explore le champ des possibles de mon identité. Je me déguise, je m’essaye et me mets à l’épreuve dans de multiples costumes, à l’abri des regards indiscrets; jusqu’au jour où la distance devient caduque; elle devient présence en ma peau. Jusqu’au jour où le déguisement de langage devient peau, ma peau; devient déguisement de chair et de corps. Le personnage se nourrit de moi autant que je m’investis de lui. Je le mets au-devant de moi; j’ai porté un masque et ce masque est devenu visage. Le personnage imaginaire fait maintenant face à la réalité.

Je voulais fuir les illusions qui se croient vérités, les projections ombrageuses qui font parler des corps – mon corps – et n’entendent pas ce qu’ils disent en réalité. J’ai voulu m’échapper de la fausse lumière de ces anathèmes que l’on m’a jetés et que l’on me jette encore, ces discours à la va-vite par lesquels mon corps fut couvert. J’ai voulu être une autre et dans cette autre que moi, je me suis réinventée – ou plutôt, je me suis redécouverte – en cet autre imaginaire. Par la fiction d’un personnage inventé, je mets en lumière une autre vérité de moi, qui fait face aux ombres projetées sur l’écran de mon corps, et que j’aime maintenant mettre en jeu devant les regards réducteurs et les simplismes.

Je quitte la Villa, mon baluchon sur le dos, en laissant sur la table une citation :

« Comment, alors, cherchant sa pensée, sa personnalité, comme on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre moi plutôt que tout autre? […] On ne voit pas ce qui dicte le choix et pourquoi, entre les millions d’êtres humains qu’on pourrait être, c’est sur celui qu’on était la veille qu’on met juste la main » (Proust, 2012, « Du côté de Guermante », p. 534).

Par Noémie Aulombard, dans les Espaces réflexifs dits « La Villa », le 31 mai 2015.

Références

Lejeune, P. (2004). Chapitre III. Antiquités. In Philippe Lejeune, Lire Leiris : Autobiographie et langage. URL : http://www.autopacte.org/Lire-Leiris-chapitre-trois.html

Proust, M. (2012). À la recherche du temps perdu. Humanis.

Starobinski, J. (1999). L’œil vivant : Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal (Édition augmentée). Gallimard.

Wilde, O. (2011). Le déclin du mensonge : Une observation (H. Rebell, Trad.; 5e éd). Éd. Allia.

Wittig, M. (2018). La pensée straight (S. Bourcier, Trad.; Nouvelle éd). Éditions Amsterdam.

Wittig, M., Zeig, S., & Garréta, A. (2011). Brouillon pour un dictionnaire des amantes. B. Grasset.

- Ce texte est le fruit de mes réflexions dans la Villa : http://reflexivites.hypotheses.org/7037; http://reflexivites.hypotheses.org/7101;http://reflexivites.hypotheses.org/7141; http://reflexivites.hypotheses.org/7235. ↵