3 Ici et maintenant. Les habitus des Laboureurs du Vermandois à la lumière d’un nouveau droit des communs

Ce dernier chapitre propose de faire le point de nos connaissances concernant les communs dans les sociétés européennes et singulièrement la société française, en reprenant une monographie publiée dans La Terre de l’autre (Le Roy, 2011) tout en lui donnant une inflexion nouvelle selon les avancées théoriques récentes. À ce premier texte, j’associe une proposition compréhensive d’une politique de gouvernance des communs, puis le commentaire de propositions de jeunes juristes pour relancer la recherche.

Les Laboureurs du Vermandois, entre loi et coutume communautaire, l’État, la ferme et le marché

La longueur de l’intitulé est révélatrice de la complexité des problèmes que nous aurons à prendre en considération, malgré la brièveté de la notice, pour lever une part du voile de ce « mystère des communs face à la propriété ».

Les Laboureurs du Vermandois ne sont pas choisis pour une exemplarité propre ou une spécificité. Ils ne représentent rien de particulier en dehors de mille petites choses qu’ils partagent, ou non, avec leurs voisins d’autres pays picards, ou d’autres régions de France (ou d’Europe) où la propriété foncière a pris son essor à partir d’une accumulation primitive du capital dans l’agriculture depuis le XIIIe siècle.

Le contexte d’une ruralité en mouvement

Je relirai ici, puis relierai, les enseignements de trois études consacrées aux laboureurs, entendus ici comme la classe sociale réunissant les propriétaires fonciers s’employant directement dans l’agriculture. Si le terme n’avait été galvaudé, on pourrait parler aussi de paysans, comme hommes ou femmes du pays arc-bouté-e-s à leurs terres. Mais le terme « laboureurs » est préférable. Outre qu’il est d’emploi ancien, il correspond bien à la dimension active, à l’exigence de mise en valeur qui réunit sur une dizaine de générations, des individus, héritiers depuis trois siècles au moins de ceux qui ont investi leur force de travail pour transformer la nature, d’abord par essartage et sans doute par brûlis aux temps gallo-romains, avant de stabiliser les champs et d’améliorer de manière remarquable au XIXe siècle les conditions techniques et agronomiques de la production.

La localisation spatio-temporelle

Le Vermandois fut d’abord un puissant comté carolingien qui n’est plus maintenant qu’un « pays » picard à cheval sur les départements de la Somme et de l’Aisne et dont l’épicentre est le riche canton de Vermand. Réputé pour ses terres à céréales et à betterave, il s’inscrit au centre d’un triangle dont les sommets sont les villes de Saint-Quentin, Ham et Péronne, chacune chargée d’histoire, en particulier d’une histoire militaire qui fit trop souvent de ces parcelles de blé, des champs de bataille, puis des cimetières. Frontière naturelle du royaume de France durant plusieurs siècles, la Somme le borde par le sud s’exposant donc au nord-est à toutes les incursions et invasions qui se sont succédé depuis l’éclatement de l’Empire romain. Tant d’adversité forge le caractère et a concouru à faire émerger un sens du « commun » et de la communauté comme réponse au besoin d’une reconstruction périodique qui s’est encore manifestée après le premier conflit mondial et la si meurtrière bataille de la Somme de 1916, le retrait stratégique allemand sur la ligne Siegfried de 1917, puis la dernière offensive allemande de mars 1918, avant la reconquête finale.

Le fait que la coutume picarde fut communautaire avait été une des premières variables parmi celles qui paraissaient devoir être prises en considération pour en faire l’histoire foncière. Une deuxième variable en était sa persistance dans un contexte d’économie capitaliste avancée qui avait expérimenté la généralisation de la culture de la pomme de terre et de la betterave à sucre dès le début du XIXe siècle, avec une modification des assolements et un renforcement subséquent des régimes de moyenne et grande propriété foncière.

La documentation

La documentation originale a fait l’objet de présentations successives, en particulier dans les trois textes suivants :

Parenté et communautés dans le Vermandois, de 1570 à l’époque contemporaine, Paris, LAJ, 1973, 96 p. Cité par la suite PCV 1973.

« Stratégies familiales de transmission des exploitations agricoles dans le canton de Vermand (Aisne). Anthropologie des pratiques juridiques et idéologiques des « laboureurs » à l’époque moderne et contemporaine ». Communication au colloque Appropriation et utilisation de l’espace rural : loi et coutume. Tours, Association des ruralistes français, 18-19 novembre 1982. Cité par la suite SFTEA 1982.

« Être ou ne pas être propriétaire foncier. Confrontation des logiques capitalistes et archaïques chez les agriculteurs du canton de Vermand (Aisne), en situation de crise économique et sociale », dans ADEF, La propriété foncière, Economica, Paris, 1984, p. 121-131. Cité LPF 1984.

Le premier document, de loin le plus informé de données généalogiques et historiques, privilégie les rapports de parenté en renouvelant ses conditions d’analyse par l’usage d’un modèle anthropologique dit de « parentalisation communautaire » qui était testé, à la même époque, sur des corpus africains et sur l’Iliade d’Homère (Le Roy, 1999 : 224-233). Les deux autres textes sont des contributions à des colloques, celui des ruralistes français n’ayant finalement pas été publié pour des raisons opaques. On y transpose les catégories analytiques qui ont été identifiées et commencent à être utilisées à l’époque dans les contextes africains, telles les représentations d’espaces et espaces de représentations coulés dans des matrices spatio-temporelles (MST) (Le Roy, 2011). On définit ici la MST comme « un filtre dans lequel se transforment les relations sociales en catégories spatiales et comme le lieu, au sens logique, où les hommes fabriquent les éléments concrets de la trame spatiale […] en tenant compte des invariants culturels de l’ordre spatial et des exigences quotidiennes de leurs pratiques spatiales » (LPF 1984 : 123). À l’époque, on suppose que le rapport de propriété foncière est le résultat d’un investissement constant des acteurs pour traduire les multiples enjeux qu’ils doivent maîtriser selon les contraintes d’un jeu foncier qui, localement, est le produit dialectique de deux modèles, de deux manières de penser l’espace et les rapports sociaux.

Dans la mesure où l’organisation du régime de la propriété renvoie nécessairement à un certain mode de penser l’espace dans une culture déterminée, l’existence de deux systèmes culturels référentiels, l’un paysan, communautaire et archaïque (au sens de très ancien), l’autre rural, individualiste et capitaliste, conduit à supposer que la « matrice spatio-temporelle » utilisée par les agriculteurs exploitants pour concrétiser ou justifier leurs pratiques spatiales et leur occupation des terroirs s’organisera en fonction de ces deux « modèles » et selon des configurations (LFP 1984 : 125) qui seront précisées au cas par cas.

On avait également relevé une trame spatiale composite avec, selon la variable des représentations d’espace, l’implication de l’organisation topocentrique à partir de la ferme pour l’exploitation agricole, de l’église pour le village, des marchés locaux et des chefs-lieux exerçant une attraction économique ou administrative sur un voisinage de villages. Et on avait également relevé que le tout avait progressivement été dominé par la représentation géométrique et la mise en place d’un cadastre villageois dans les années 1840 (révisé dans les années 1950-1960) sans que l’ancienne représentation topocentrique s’efface totalement, en dépit de la guerre des tranchées (bataille de la Somme) et de l’abominable reconstruction des villes et villages des années 1920.

Nous avons en particulier un ordre capitaliste qui doit trouver des accommodements avec un ordre antérieur, communautariste, basé sur le partage « à pots et à feux » qui ne s’est pas évanoui tout en devenant dans certains contextes plutôt fantomatique.

C’est cet ordre « communautaire » qui paraît devoir être analysé d’abord parce qu’il contient sans doute les explications à la fois du passage au capitalisme et de ses limites. Car si on doit relever l’existence, obsédante, d’un ordre parallèle et concurrent, caractéristique de la modernité, la marchandisation de la nature n’est pas totale

Un ordre local communautaire

Dans SFEA 1982, on distinguait une stratification socio-familiale en trois groupes, laboureurs, ménagers et valets de ferme et, enfin, mendiants.

Les Laboureurs émergent des documents d’archives du XVIe siècle en tant que la classe dirigeante s’étant substituée à une noblesse qui a très largement disparu de ces villages, soit qu’elle ait été décimée lors de la guerre de Cent Ans ou que les seigneuries aient été rachetées par ces nouveaux entrepreneurs villageois moins pour accéder à de nouvelles positions sociales que pour protéger l’autonomie locale. Le seigneur n’est alors que le premier parmi ses pairs. Une fois qu’une famille est arrivée en position de notoriété sur le plan du foncier à l’échelle du village, l’excédent d’énergie ou de force de travail doit s’exercer à l’extérieur du village ou du pays du Vermandois dans l’armée, le clergé, l’administration ou le commerce. On constate ainsi, aux XVIIIe et XIXe siècles, que chaque village est dominé foncièrement donc économiquement et politiquement par une famille, tout en étant structuré autour de trois à cinq familles (ou fermes) et que le pays du Vermandois est « tenu » par un maillage d’intermariages entre ces familles de laboureurs déterminant, pour une part que nous allons apprécier, la dynamique foncière.

Les ménagers et valets de ferme correspondent donc à une catégorie intermédiaire de petits propriétaires de moyens de production constitués de terres (plutôt en ares qu’en hectares), d’outillage et en têtes de bétail (là aussi plutôt une vache qu’un cheval, des poules qu’un cochon). Le mainagier désigne au XIIIe siècle, selon le dictionnaire Le Petit Robert (1989 : 1180), « l’homme du petit peuple, le journalier, l’habitant », ces désignations se retrouvant dans le Vermandois jusqu’à la période moderne. Doté de moyens de production insuffisants pour nourrir sa famille et faire face à la reproduction sociale élargie, il doit louer des terres, une araire/charrue ou un attelage et surtout vendre sa force de travail lors des grands travaux (labours, moisson, battage). Les ménagers se trouvent alors en relation de dépendance à l’égard de certaines familles, entre clientélisme et contractualisme selon les opportunités. Ils peuvent occuper la position de valet de charrue si elle n’est pas tenue par le fils de famille en « apprentissage » et ils se distinguent des valets de ferme qui n’ont que leur force de travail à vendre et un jardin potager pour se nourrir souvent mis à disposition par le patron, avec le logement.

Les mendiants représentent la classe dangereuse de la société lorsqu’ils ne sont pas fixés et contrôlés localement. Ils vivent de petits travaux agricoles et artisanaux ainsi que, bien sûr, de mendicité. Ils sont constitués d’autochtones (les « Livres de raison » -mémoires- des laboureurs parlent d’ivrognes de pères en fils sur des générations) et d’allochtones chassés de la ville par les disettes, militaires à la retraite, ouvriers des fabriques accidentés du travail. Ils peuvent représenter jusqu’à 20% de la population de certains villages à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont les successions de révolutions techniques dans l’agriculture qui les chasseront progressivement sans qu’ils disparaissent totalement car on note la présence dans ces campagnes comme ailleurs de « nouveaux pauvres » avec les RMIstes (bénéficiaires du revenu minimum d’insertion) de la fin du XXe siècle.

Des bases foncières stabilisées depuis plus de deux siècles

Durant le XXe siècle, cette classe mendiante aura été en concurrence avec la force de travail immigrée, payée à la tâche pour démarier les betteraves ou ramasser les pommes de terre : polonaise dans les années 1920, puis italienne, espagnole et portugaise jusque dans les années 1970.

Comme dans d’autres régions, la structure foncière des terroirs s’est fixée au moment de la Révolution française et à l’occasion des ventes des biens du clergé et des redistributions de pouvoirs locaux. On distingue trois ensembles jusqu’à la période contemporaine, de 200 à 600 hectares (et plus) pour les plus grosses fermes, de 20 à 100 pour les intermédiaires et de moins de 20 pour les petites. Selon des observations de 1984, la catégorie des 100 à 200 hectares est moins représentée, la tendance allant vers une ferme stabilisée autour de 200 hectares, ou un éclatement entre superficies d’une cinquantaine d’hectares, mais c’est selon une observation tenue ici pour subjective car non fondée sur des statistiques.

Jusqu’à la Révolution française, la gestion « en communs » des utilités du terroir du village se décide essentiellement avec le conseil de la fabrique qui réunit les notables autour du curé. Le conseil municipal n’a pas totalement pris le dessus depuis et il existait nombre de villages au XXe siècle où les principales décisions étaient pensées sinon prises à la « grande maison », demeure du maire de père en fils.

Le grand jeu des politiques matrimoniales et des stratégies patrimoniales

L’objectif plus ou moins avoué des comportements des laboureurs est d’être maître chez soi en assurant la pérennité des conditions de la reproduction technique de l’exploitation et de la reproduction physique des producteurs. L’idéal cartésien de l’homme « maître et possesseur du monde » (Le Roy, 2011) est vécu de manière si évidente et naturelle, à l’échelle du pouvoir de chacun, qu’il n’a pas besoin de s’exprimer explicitement. S’il y a une première réponse à apporter à la question du mystère de la propriété c’est bien là qu’on peut la trouver, dans cette appropriation individuelle d’une représentation d’une maîtrise souveraine d’une nature exceptionnellement généreuse : le plateau du Santerre (sana terra, terre saine), c’est douze mètres de limons recouvrant un socle calcaire qui assure un bon équilibre hydrique.

Avant d’aller plus loin dans la présentation des matériaux picards, faisons un détour par un travail d’ethnographie bourguignonne de Dominique Pierzo (1984) croisé au colloque de l’ADEF pour des résultats comparables. Traitant du cas de 120 agriculteurs propriétaires en Côte d’Or, Dominique Pierzo met en évidence deux conclusions :

- D’une part, la recherche confirme le poids de l’histoire familiale sur les stratégies foncières mais « infirme l’hypothèse de l’existence d’une formule de transmission immuable qui serait appliquée avec rigueur à chaque génération au profit d’une tradition familiale » (Pierzo, 1984 : 90-91).

- D’autre part, « les récits oraux ne sont pas porteurs d’une règle transmise à travers les générations mais opèrent un réagencement lié à la situation concrète de chaque individu sous forme d’une structure logique de type passionnelle qui lui est propre » (ibid). Ce que cet auteur dénomme « passions » sont les structures logiques d’organisation des récits, un peu l’équivalent de mythèmes des anthropologues structuralistes servant à identifier un système de transformation à l’œuvre dans les récits mythiques considérés.

L’auteur propose deux ensembles explicatifs, l’un tournant autour de la problématique de la cohésion, l’autre de l’organisation sociale.

À partir de deux variables, la continuité du patrimoine et la cohésion de la famille, l’auteur propose quatre réponses restituées comme suit :

| Patrimoine\Famille | Cohésion | Dispersion |

| Continuité | Attitude « tribale » | Transmission égalitaire sexiste |

| Dispersion | Transmission égalitaire | Échec à la continuité |

Le second ensemble de variables est la distinction famille/groupe (dite ici Unités sociales) et les critères de Localisation/Délocalisation (critère d’agrégation) :

| Agrégation\Unités sociales | Famille | Groupe |

| Localisation | Famille lignagère localisée | Groupe hétérogène localisé |

| Délocalisation | Famille lignagère délocalisée | Groupe homogène délocalisé |

Outre l’intérêt de proposer diverses solutions aux conceptions présidant aux attitudes des propriétaires, cette recherche a eu le mérite de mettre en évidence la relation entre stratégie patrimoniale et comportements familiaux et la part que peuvent prendre ces « passions » dans la concrétisation des choix des acteurs, l’auteur parlant d’un « asservissement des individus aux passions qu’ils s’efforcent de mettre en œuvre (et du) caractère dominant des passions d’asservissement à la continuité de la lignée jouée sur le patrimoine » (Pierzo, 1984 : 94).

Stratégies patrimoniales

Revenant maintenant aux Picards du Vermandois, je m’étais attaché, dès PCV 1973, à lier ces différents paramètres en introduisant la variable « lourde » des choix matrimoniaux. Je postulais, sur la base de tableaux généalogiques portant sur l’aire considérée et de tables de transmission des unités d’exploitation, que les choix matrimoniaux étaient orientés soit par une politique de création de lignée selon une optique hypergamique pour l’homme (épouser une héritière d’un statut social supérieur) ou de maintien du niveau social et patrimonial (isogamie). Tout mariage hypogamique, donc réalisé avec une épouse de condition sociale et patrimoniale inférieure, est tenu pour une raison majeure du délitement ultérieur (sur une à trois générations) de la famille et de la ferme, faute de transmission par les mères des valeurs sociales qui sont associées au « maintien », disait-on, de la ferme dans la famille.

Quant aux stratégies patrimoniales, je les postulais également de trois types : développement patrimonial initial, prolongement dans la lignée, restauration par recours à des branches collatérales ou alliées. Et en bonne logique, s’y ajoute le quatrième type de l’absence de stratégie patrimoniale, souvent associé à l’hypogamie et également identifié par Dominique Pierzo ci-dessus.

Sur ces bases, on peut établir un nouveau tableau matriciel dans lequel chaque case, ici numérotée, correspond à une situation identifiable dans les situations de terrain.

| Mariage/patrimoine | Développement | Prolongement | Restauration | Néant |

| Hypergamie | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Isogamie | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Hypogamie | 9 | 10 | 11 | 12 |

Chaque famille est susceptible d’avoir connu plusieurs de ces situations. En principe, c’est la mère qui « faisait » (au sens de tenter d’influencer) le mariage de son fils héritier. C’était, comme disent les Wolof du Sénégal, le ndey ligey (le travail de la mère) que de trouver la bonne épouse et de préparer psychologiquement son fils à endosser les responsabilités de laboureur, la formation intellectuelle et technique et le choix formel étant du ressort du père. Ce père n’est pas tenu par un principe de primogéniture en ligne masculine, qui reste souhaitable, mais c’est le plus apte à la conduite des travaux agricoles qui sera sélectionné, d’où le choix possible d’un gendre au détriment d’un fils autrement récompensé. Il est évident qu’à chaque génération depuis le code civil, le nouveau laboureur doit reconstituer sa base foncière pour disposer en pleine propriété d’une proportion de terres suffisant à la bonne direction de son exploitation. Il semble, d’après ces observations, que chaque unité d’exploitation intègre une part variable de terres en locations, si possible selon des baux à très long terme et en restant entre parents ou entre voisins. Les valeurs ou « passions » -au sens de Dominique Pierzo ci-dessus- privilégient la pleine propriété des moyens de production et, quand cela est indispensable, une endo-aliénation dans le cercle des apparentés.

La séquence classique de l’appropriation commence à la case 1 puis se déplace en 6 où tous les choix sont possibles. Mais, en l’absence d’héritiers, les options 3, 7 ou 11 s’offrent et ont été effectivement utilisées dans les exemples dont on dispose[1]. L’hypogamie a mauvaise réputation mais intègre la variable du sentiment, voire de la passion (amoureuse dans le cas), et ne conduit pas nécessairement à un échec patrimonial. La stratégie de restauration est naturellement la plus intéressante à étudier car elle fait appel à des modalités de transmission du patrimoine typiques. À côté de la classique transmission de père en fils caractéristique des pratiques de prolongement, nous voyons apparaître régulièrement les transferts de beau-père à gendre, d’oncle à neveu ou à neveu par alliance, ainsi qu’un cas de transfert du gendre au cousin. La vente hors de la famille est évidemment le stigmate de l’échec pour la famille et ses alliés. Il est de ce fait normal d’acheter de la terre dès qu’une occasion se présente mais c’est un déshonneur que de devoir en vendre. La terre doit rester aux enfants et, en leur absence, dans la famille. De ce fait, la vente a une portée asymétrique et la marchandisation de la terre est restée imparfaite tant que la réprobation sociale a pesé sur les héritiers qui soldaient le patrimoine rural pour le réinvestir dans les affaires ou qui, ayant fait de mauvaises affaires, étaient tenus d’apurer le passif ou de mettre la clef sous la porte. Et ce n’est, semble-t-il, que dans les dernières années du XXe siècle que ces obstacles psychologiques ont été levés.

Le côté « droit » de la transmission des fermes et l’idéologie de la propriété

Pour expliquer ce fameux « mystère de la propriété », j’ai déjà identifié le partage par le laboureur picard du mythe cartésien de l’homme maître et possesseur du monde, même si ce monde ne fait que quelques dizaines d’hectares. Mais évitons l’interprétation de la seule recherche de l’enrichissement, argument trouvé chez Philippe Ariès, généralement mieux inspiré, décrivant l’ouverture intellectuelle et technique des paysans entre 1850 et 1870, et écrivant :

(d)ésormais, son petit lopin de terre n’est plus un simple moyen d’exister, c’est quelque chose de plus : un instrument d’enrichissement et d’ascension sociale, qui devient très vite un but en lui-même, l’objet et la fin d’une ambition indéfinie, indéfinie parce qu’elle acquiert une autre dimension, auparavant inconnue. L’ancien bien qui n’enracinait pas, à proprement parler, qu’on échangeait ou qu’on abandonnait, est devenu un patrimoine essentiel, qu’il s’est agi d’arrondir, afin de parvenir à une aisance supérieure. C’est la mentalité bourgeoise, celle du « laboureur » de l’Ancien régime (Ariès, 1948 : 412).

Il y a des préjugés ici qui sentent la ville comme on dit dans le Vermandois, car l’attachement du paysan picard à la terre est bien plus ancien et n’a pas eu besoin de la révolution industrielle, de l’essor des féculeries et des sucreries pour se manifester.

En utilisant l’expression « le côté « droit » de la transmission », on met en évidence une production mythologique particulière qui ne s’exprime pas de manière explicite et doit être saisie dans divers contextes d’expression que l’on découvre autant à un repas de chasse ou de noce qu’à un enterrement. Qu’est-ce qu’une bonne transmission foncière? La réponse ne peut être trouvée dans le droit, par la simple lecture du Code civil (lequel fait partie de toute bibliothèque de laboureur) car ce droit qui est une machine à diviser la propriété selon l’exigence égalitariste des règles de successions doit être, tant que faire se peut, contourné, voire détourné.

Une tension entre deux ordres de gestion foncière

Ce qui est en cause relève non de la coutume mais des habitus locaux et il a fallu une longue immersion dans les sociétés africaines puis picardes pour en comprendre le ressort. La solution adoptée doit être conforme à l’attente du groupe de référence, lequel agit toujours à plusieurs niveaux, des parents proches et bénéficiaires à l’opinion publique du village ou de la classe sociale correspondante. C’est cette conformité à l’ordre local qui est tenue pour « droite » et qui va faire sens. Dans La Terre de l’autre (Le Roy, 2011) à propos des Australes en Polynésie, j’avais découvert un mécanisme analogue associé au principe « anthropologique » de l’accommodation. Il en va de même ici dès lors que nos laboureurs rencontrent des obstacles semblables à ceux rencontrés par les Polynésiens : des principes juridiques de « partageux » qui vont à l’encontre de l’exigence de continuité de la transmission foncière. Mais il y a une différence, qui est de taille, c’est que cette continuité doit se concrétiser selon un principe de régulation et de gestion de la ferme qui préfère l’unité du patrimoine. Et c’est là où nos acteurs ont besoin de produire du mythe à l’état pratique pour résoudre une contradiction, plus vécue et ressentie que pensée, entre le pluralisme qui conduisait la pensée coutumière communautaire picarde et l’unitarisme de la modernité. Cet unitarisme n’est pas seulement lié à un mode de gestion de l’exploitation qui fait qu’il ne peut y avoir qu’un patron. Plus substantiellement, c’est toute la modernité qui est pensée en terme unitaire, avec une occurrence significative d’association des divers registres d’organisation sociale qui font sens dans la vie en société. Le laboureur est propriétaire parce qu’il est mon’arque sur sa terre.

On voit bien ce que cette dernière représentation est structurante pour nos laboureurs qui se doivent d’être des hommes modernes mais qui n’en sont pas moins des héritiers des coutumiers. Or, si la propriété distingue (entre grands et petits propriétaires), elle rapproche aussi au sein de chaque catégorie et la propriété reste certainement un marqueur fondamental des différenciations sociales et de la hiérarchie locale par lequel un groupe social continue à se reconnaître et à prétendre à des actions de représentation sociale ou politique. C’est donc bien l’interface dont nos acteurs ont besoin pour conjuguer continuité et changements, tradition et modernité. Aborder le régime de la propriété foncière rurale comme un lieu de divergences et de convergences, sous forme de compromis ou de transactions entre des intérêts divergents, c’est déjà éclaircir le « mystère du capital » sur lequel s’interrogeait Hernando de Soto (2005). La propriété privée met en consonance les représentations diverses des acteurs, en accordant les divers registres de la vie en société selon le régime de l’unité du droit de propriété. Comme mythe unitaire, la propriété est aussi pour ces laboureurs du Vermandois, et plus généralement pour nos sociétés modernes et occidentales, un « fait social total » « mettant en branle » l’ensemble des dimensions de la régulation sociale et donnant à voir la société dans sa complexité. Là où, comme le soulignait brillamment Marcel Mauss (Le Roy, 2012), les sociétés traditionnelles voyaient dans le don, c’est–à-dire dans le partage dominé par la triple obligation de donner, de recevoir et de rendre, le fondement des mécanismes de socialisation, la société moderne a imaginé (en complément du travail et du contrat) un principe de partage autrement sélectif mais tout aussi opérant dès lors qu’il agrège les uns tout en ségréguant les autres. Est-il plus juste ou plus opérationnel? Cela est une autre histoire qui relève de la philosophie plus que d’une anthropologie qui, en se voulant politique et juridique, se doit toujours de rapporter les comportements des acteurs aux logiques qui les fondent. Sous cet angle, les pratiques propriétaristes des laboureurs sont cohérentes et fondées, mais rien n’interdit de penser qu’elles peuvent ou doivent changer à terme.

Relevons enfin que ce qui est généralisé ici comme la règle du jeu foncier ne l’est pas ailleurs comme nous l’avons déjà aperçu dans les chapitres précédents. Comment expliquer ce qu’on pourrait dénommer, par paraphrase de l’expression marchandisation imparfaite de la terre, une généralisation imparfaite de la propriété foncière?

Comment mobiliser les néo-communs dans nos sociétés contemporaines?

Le grand enjeu de ce début de XXIe siècle est de savoir comment on va pouvoir, dans une bonne partie des pays du Sud, contrôler l’extension et la généralisation de la propriété privée exclusive et absolue et, parallèlement, au Nord, réintroduire des communs dans des régimes fonciers trop propriétaristes. Il faut que la propriété privée soit utilisée à bon escient pour faire évoluer le capitalisme vers plus de solidarité. Les approches trop dogmatiques ne font en fait que favoriser des intérêts privés très spécifiques et la généralisation non contrôlée de la propriété emporterait des risques insupportables pour une bonne partie des pays des « Suds » qui les affrontent.

Un commun peut être une manière d’introduire de la diversité, d’introduire des principes, pas forcément alternatifs mais des principes qui permettraient, par une combinaison intelligente, de proposer des cadres en fonction desquels les différents acteurs peuvent utiliser les opportunités qui leur sont offertes. C’est la base d’une politique dite intelligente parce que chacun peut retrouver ses propres intérêts dans le cadre de négociations qui sont nécessairement à grande échelle et extrêmement complexes à opérer. Mais c’est vraiment l’enjeu de la période contemporaine. Et cet enjeu passe par une nouvelle gouvernance.

La gouvernance devrait permettre de réintroduire un principe de prise en compte des intérêts respectifs dit « bottom up » (base/sommet) là où quasiment tout le monde pense en sens contraire, c’est-à-dire, détermine des approches où tout est pensé à partir de l’État, selon des politiques qui sont beaucoup trop uniformes, centralistes et réductrices. Donc cette vertu fondamentale, c’est de réintroduire du mouvement et surtout, d’écouter ce que les populations attendent, souhaitent et peuvent supporter en termes de transformation et d’innovations. C’est, par exemple, le débat qui traverse la société sénégalaise depuis une quarantaine d’années et qui conduisait, au début de 2018, à céder à nouveau aux mirages de l’étatisme néo-colonial de la haute administration, des mirages auxquels semble se laisser prendre l’actuel chef de l’État.

Dès lors, et comme on l’avait déjà souligné en 1996 (Le Roy, Karsenty et Bertrand, 2016 [1996]) une bonne politique juridique de gestion foncière doit être consacrée aux forums, aux lieux dans lesquels les questions doivent être débattues et les décisions prises dans une perspective de démocratie participative. Il apparaît donc absolument crucial de travailler ce que l’on entend par « forum foncier ».

Il faut ajouter que les politiques de communs fonciers sont des politiques de territoires : et, dès lors qu’à la notion de communs est associée la notion de pluralisme juridique, le concept de pluralisme territorial est absolument fondamental comme la base de politiques de décentralisation « à façon ». Ces politiques autorisent des découpages et des modes de gouvernance s’adaptant aux contraintes géographiques, économiques et idéologiques locales. Nous avons, dans nos têtes, une idée beaucoup trop schématique selon laquelle la notion de territoire est associée à l’État, et donc à une représentation très géométrique de l’espace, où l’unification joue là aussi un rôle déterminant, mais asphyxiant.

Les communs permettent d’avoir une approche selon laquelle la pluralité est constamment invoquée et où les réponses multiples sont susceptibles d’être coordonnées, d’être rendues « complémentaires ». Il y a donc un pari sur les acteurs et leur capacité d’assumer des responsabilités qu’on leur a toujours refusées en les supposant d’éternels mineurs. Ceci suppose de multiplier les opportunités pour que les acteurs, ceux de la base bien sûr, puissent se situer, se déterminer, prendre des initiatives, se construire des avenirs qui soient à la hauteur de leurs ambitions, de leurs intérêts, de leurs vocations. Passer mutuellement de la défiance à la confiance peut être une véritable opportunité de création d’avenirs dans lesquels les gens de la base et de la terre pourront se reconnaître.

Pour aller le plus loin possible dans les propositions de politiques pluralistes. Il ne faut pas opposer les communs à la propriété. Ce serait une erreur tactique car non seulement on heurterait les propriétaires directement, mais aussi parce que la réalité du monde va vers une combinaison de formes « en communs » et « en propriétés privées et publiques ». C’est ce que disait déjà Elinor Ostrom dans les années 1990 (Le Roy, 2011) : nous sommes dans un monde complexe qui s’interroge sur l’avenir du capitalisme. Jusqu’où devra aller le changement alors que notre monde a déjà connu plusieurs mondialisations qu’il faut rendre complémentaires dans une perspective trans-moderne.

Encore faut-il des politiques publiques dignes de ce nom alors qu’elles sont en crise, plus ou moins profonde, mais en crise. Le problème n’est pas nouveau et il est même associé aux origines du projet colonial en cherchant à imposer un mode de gouvernement et de gouvernance fondé sur une vision du monde qui était et reste étrangère à la grande majorité des Africaines et des Africains.

Repartir des communs, c’est-à-dire repartir des modalités de partage telles qu’elles se réalisent au quotidien, c’est une occasion de reconstruire une société de la base vers le haut, et non pas d’imposer un modèle du haut vers le bas. C’est une question de survie même pour l’avenir de ces sociétés évidées de leurs responsabilités propres par des notions telles que le service public, l’intérêt général, l’État de droit. Ces grandes notions (auxquelles on continue à croire chez nous) sont inopérantes là-bas où on les invoque sans regarder la réalité qu’il y a derrière… Or c’est de la fiction, le théâtre d’ombres, sauf qu’elles ouvrent à la corruption, au népotisme et autres maladies du développement.

Partir des communs, c’est la possibilité de relancer quelque chose, de reconstruire, de repartir de fondations plus saines parce qu’endogènes et plus sures parce que mieux acceptables. Mais, comme nous le soulignons depuis le début de cette partie, les communs sont confrontés à deux problèmes fondamentaux : le marché et l’État. Ce sont les deux facteurs qui ont très largement altéré la place et le rôle des communs dans nos sociétés et qui continuent encore à avoir un rôle moteur ailleurs. Mais, en même temps, ces deux cadres, ces deux principes d’organisation sont en crise, et un certain nombre d’acteurs sentent qu’ils peuvent utiliser les communs pour s’inscrire dans des réponses qui vont soit corriger les faiblesses du marché et de l’État, soit, pour quelques-uns, se substituer au marché et à l’État (Dardot et Laval, 2014).

Nous devons, en tant que scientifiques, surtout si nous avons la liberté de pratiquer la recherche fondamentale où nous pouvons formuler toutes les hypothèses, dès lors qu’elles sont argumentables, accepter de regarder toutes les opportunités possibles. Pour un décideur, c’est bien entendu un autre type de réalité, voire même pour la recherche appliquée. C’est un principe en recherche fondamentale, toutes les questions et toutes les réponses sont possibles. Ce n’est pas le cas dans la recherche appliquée où une partie des questions et des réponses sont données, posées, par le commanditaire.

Les pistes que propose la jeune recherche

Sigrid Aubert et Philippe Karpe sont deux chercheurs du Centre international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dont on a suivi l’éclosion scientifique. Ils ont été intégrés dans la publication des travaux d’une journée d’études sur les communs à l’Académie des sciences d’outre-mer (Asom), tenue en novembre 2016 (Delmas et Le Roy, 2019), où ils ont pu compléter dans le registre du droit les présentations d’« états de la question » que plusieurs académicien-ne-s avaient faites dans les domaines de l’histoire, du politique, de l’économie ou de l’anthropologie. Leurs propos s’appuient sur les matériaux d’un chantier organisé à l’initiative du Comité technique Foncier et développement (CT-F&D) dans le cadre de l’AFD et du MEAE, sur le thème des communs durant l’année 2016 et publiés sur le site du comité.

Dernière remarque enfin, ils ne prennent en considération que ces rapports particuliers qui sont ceux « tissés autour de la terre et des ressources qu’elle porte » et l’objet de leur contribution est d’examiner « s’il est possible d’introduire dans les ordres juridiques existants de nouveaux régimes adaptés aux communs tissés autour de la terre et des ressources qu’elle porte et comment la juridicité peut contribuer à cet objectif ».

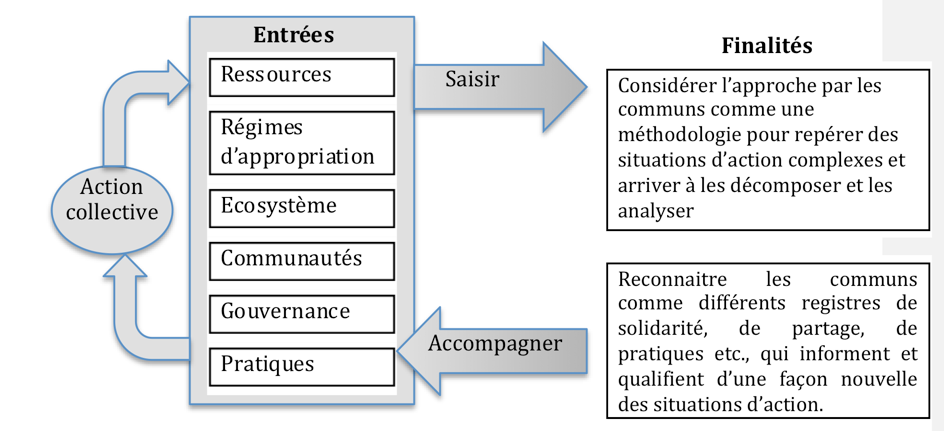

De la communication qu’ils présentent, j’extrais d’abord un schéma que je juge particulièrement pédagogique, synthétisant des explications présentées dans le chapitre deux de la première partie. Cette figure est tirée du document de synthèse diffusé par le CT-F&D en 2017.

Selon Sigrid Aubert,

(l)es relations entre les communs et le droit semblent être appréhendées de trois manières distinctes par les juristes : au travers de l’analyse du droit de l’État, en restituant le lien tenu entre droit et politique (1.1.); dans le prolongement juridique des travaux fondateurs d’Elinor Ostrom sur la notion économique de biens communs (1.2.); ou bien encore au travers d’une relecture du processus social de construction des normes juridiques, la juridicité (1.3.).

Pour certains auteurs, les communs justifient une lecture alternative des textes de droit et de leur mise en œuvre au service de la justice sociale. Dans ce contexte, le juriste, après avoir analysé les risques liés à une application stricte du cadre légal et réglementaire, accompagne l’évolution du droit qui doit cependant être commencée par les usagers eux-mêmes (…). (Aubert et Karpe, 2019 : 82)

Olivier Barrière formalise des manières de faire et de penser le droit qui permettent d’appréhender, en fonction de la diversité des contextes, le régime juridique des communs. Le « droit négocié » est ainsi co-construit avec les parties prenantes dans une perspective inclusive (Barrière et al., 2012). Il s’intègre dans ce qu’il appelle le « droit de la coviabilité », « afin de prendre en compte la diversité des paradigmes de représentations existants que le droit peut intégrer en termes de juridicité par réflexivité. Une façon d’apporter une dimension anthropologique au droit de l’environnement. » (Barrière, 2015 : 1).

Revenant ensuite à la définition de la juridicité, puis à la place qu’y occupent la modélisation et la théorie des maîtrises foncières, Sigrid Aubert observe :

Mais au-delà de la théorie des maitrises foncières, il y a la théorie du jeu des lois, c’est-à-dire identifier la manière selon laquelle tous les paramètres fondamentaux d’organisation d’une vie en société se trouvent ajustables et adaptables, constamment, en fonction de l’évolution, de la transformation des enjeux qui font la vie en société. C’est naturellement d’une grande complexité, mais on ne peut faire que comme cela (Le Roy, 1999).

Elle précise ensuite :

Pour appréhender cette complexité, certains chercheurs recourent à la modélisation et à la simulation informatique pour organiser les ontologies mobilisées par les acteurs qui traitent des communs, en étudier les modalités d’utilisation par une pluralité d’acteurs, et mettre en débat les règles de fonctionnement des communs (…) En effet, « fondamentalement, un mode d’appropriation définit l’état d’un système de relations nature-société. Mais il n’en livre pas la dynamique […] [ce sont] les processus de décision qui en livrent la dynamique » (Weber, 1995). Le régime juridique, restitué dans son ou ses ordres juridiques de référence, investit ces deux dimensions. Reste que « la définition des règles d’équité, comme des objectifs de très long terme, ressort du débat politique, non des définitions analytiques » (Weber, 1995). (Aubert et Karpe, 2019 : 83)

Puis de conclure :

Dans tous les cas, c’est la dynamique du droit qui est questionnée par les communs. La vision sclérosée de l’immuabilité, de l’omniscience et de l’omnipotence de la norme juridique doit être abandonnée pour saisir et accompagner les communs tissés autour de la terre et des ressources qu’elle porte. (ibid., 84)

Philippe Karpe cherche à « promouvoir, par les communs, une politique originale et endogène d’espaces de développement ». Selon notre auteur,

Il semble en effet possible de révéler le lien fondamental et indissoluble qui s’établit entre les communs et l’objectif poursuivi, à savoir un développement humain respectueux de l’environnement particulier dans lequel il s’inscrit. De par sa description (non abordée ici), ce lien entre les communs et l’objectif poursuivi redonne un vrai contenu, un plein contenu et un juste contenu aux différentes configurations juridiques envisagées. Avec plus ou moins de difficultés, l’existence de communs peut être déjà concrètement discernée. (Aubert et Karpe, 2019 : 84)

Puis il indique :

L’idéal ici n’est pas de produire et d’assurer le maximum de rentabilité, mais de réunir les conditions d’une « bonne vie », d’exercice viable d’un droit d’existence, de vie, de subsistance, selon des critères localement institués (…).

C’est dans cette perspective que Bollier et Helfrich (2015) ont rassemblé différents « modèles/patterns » de communs permettant de mieux saisir les relations complexes qui s’établissent autour du « faire commun » et d’articuler avec plus de transparence la recherche théorique et les pratiques. Ainsi, le socle du droit des communs qui reste à construire, via des chemins de traverse qui complètent (voire dépassent) les approches liées à la formalisation d’une nouvelle forme de propriété, nous semble, en l’état actuel de nos recherches, reposer sur (1) un réaménagement du rôle du politique et de l’État, (2) la reconnaissance d’un droit à l’usage, entendu comme un droit d’insertion sociale dans les territoires, et (3) une relecture des droits humains permettant de restituer l’humanité dans ses relations avec l’écosphère. (Aubert et Karpe, 2019 : 92)

Sur ce dernier point, relevons l’apport de cette philosophie politique dite « Earth Jurisprudence ».

Les communs sont fondamentalement liés aux droits humains de par leur finalité : la justice sociale. Et pourtant, ils sont encore peu présents, y compris en droit international, essentiel en la matière pour officialiser et généraliser ce lien de solidarité face à la souveraineté des États et du marché.

La déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) en 1948 pose le principe d’une égalité de droits entre les individus. Elle répond à l’urgence historique de créer une obligation juridique au respect des droits humains imposée jusqu’alors par la seule obligation morale, et bafouée durant la seconde guerre mondiale. Les droits humains adoptés placent cependant l’individu au centre du raisonnement, laissant le projet politique du « vivre ensemble » à la discrétion d’une régulation donnant un rôle central aux États et au marché. « Avec le mythe du passage de l’état de nature au contrat social, il est devenu de plus en plus difficile de penser que le bien véritable de chacun se réalise dans l’appartenance à la société considérée comme milieu de vie naturel des humains. S’est progressivement imposé, au contraire, l’idée selon laquelle l’organisation politique de la société se justifie par le fait qu’elle garantit à ses membres les droits individuels dont ils sont censés être dotés antérieurement à leur existence sociale » (Flahault, 2011 : 224).

Reste que deux éléments introduits par la DUDH permettraient de restituer les individus dans leur environnement écologique, économique et social : la dignité de l’homme et les droits sociaux et économiques, dans la mesure où les modalités d’exercice de ceux-ci pourraient être transcendés par la troisième génération de droits, dits « de solidarité », sur la base d’un projet politique du « vivre ensemble » articulé à différents niveaux d’organisation, du local au global.

- Dans Parenté et communauté dans le Vermandois (PCV 1973), p. 44-50, je présente ainsi les généalogies de cinq familles (F, M, V, P et D) mettant en cause cinq grandes « fermes » du canton de Vermand sur huit générations. ↵