I. Aperçu de la situation des mathématiques en Afrique et interpellation

Nécessité d’une action « thérapeutique » d’urgence

Dans la perspective d’une éducation et d’une formation compétitive et de qualité destinées aux Africain·e·s, tous les apports sont déterminants. Cette formation devra s’appuyer sur le développement de l’imagination, la rigueur et la précision depuis la base. Elle devra également bénéficier aux différentes catégories de personnes : les apprenant·e·s, les encadreur·se·s, les parent·e·s, les décideur·se·s, les responsables politiques et même les profanes. Il s’agit de toute personne qui s’intéresse à la discipline sans en être une spécialiste et qui n’est inscrite dans un établissement formel. Quant aux apprenant·e·s, ce sont des personnes inscrites dans un cadre de formation formel et qui sont assoiffées de connaître le pourquoi, le comment et la finalité des choses qui leur sont enseignées. Pour ce qui est des encadreur·se·s, cette catégorie englobe les enseignant·e·s, les tuteurs et les tutrices en matière de recherche qui doivent ajuster, avec le talent d’un artisan professionnel, la psychologie du développement cognitif chez les apprenant·e·s; ces personnes devront également pratiquer une didactique des mathématiques efficace (Vergnaud, 1982; Traoré & Barry, 2007). Par ailleurs, le rôle de ceux et celles qui soutiennent les apprenant·e·s dans le cadre familial, notamment les parents et les personnes généreuses, est primordial. Enfin, les politiques et les gestionnaires de l’éducation en général doivent envisager un changement positif efficient, dans le sens de l’amélioration des conditions socioéducative et économique des hommes et des femmes.

Sur le système éducatif, les programmes et la recherche en didactique des mathématiques

Les objectifs de l’enseignement de la médiatisation des mathématiques aujourd’hui ne se formulent plus seulement en termes de démystification et de vulgarisation de cette discipline auprès du public : ses résultats sont suffisamment riches et perceptibles à travers ses interactions. Mais, ils intègrent également la médiation : la médiation humaine. Malgré le fait que la médiatisation technologique semble prendre davantage de place dans les formations scolaire et universitaire, ainsi que dans le reste de la société, la médiation humaine reste importante, surtout quand il faut organiser et encadrer la profession enseignante, notamment la formation des enseignant·e·s de mathématiques. Un module sur la communication et la formation médiatisées, portant sur la double nature communicationnelle et formative (Peraya, 1999) des médiateurs et médiatrices dans cette discipline, mérite d’être inscrit dans les programmes de formation initiale (dans les écoles normales) et continuée (sur le terrain).

Il faut reconnaitre que la médiation humaine reste fondamentale dans les apprentissages, fussent-ils médiatisés. La flexibilité, la mobilité, l’ouverture et la nature contextualisable de la médiation humaine rendent celle-ci irremplaçable pour suivre l’apprenant·e jusqu’au cœur des processus d’apprentissage/expérimentation transformés par leur instrumentation. Aussi peut-on, avec Gettliffe-Grant, se poser les deux questions suivantes : « L’apprenant[·e] peut-il [/elle] apprendre seul[·e]? » (2004 : 4); « la médiatisation technologique peut–elle se substituer à la médiation sociale [humaine] qui rend possible le processus d’apprentissage [/expérimentation]? » (2004 : 5). En effet, dans le mot apprentissage, nous avons le concept « apprendre ». Et d’après Gettliffe-Grant (2004), Belisle reprend effectivement ce concept pour affirmer « qu’apprendre n’est pas seulement un transfert de contenus, mais une construction des connaissances mise en œuvre par un sujet social inséré dans un contexte. L’apprentissage de cette construction est facilité par une médiation sociale, une relation d’aide et de guidance » (p. 4-5).

Nous pensons qu’en général, les concepts de médiation et de médiatisation sont complémentaires. Belisle note que :

médiation et médiatisation sont deux concepts qui ne se recoupent pas. Le propre des médias est de fournir des systèmes symboliques de modélisation du réel. Il est vrai qu’ils mobilisent plus les capacités perceptives et élargissent donc la base de l’intelligence pratique. Cependant, cet élargissement de l’expérience d’apprentissage ne supprime pas le rôle de l’enseignant qui doit aider l’apprenant à se situer dans de nouveaux systèmes de représentation. (Belisle, citée par Gettliffe-Grant, 2004 : 5)

Cette volonté de couplage, médiation et médiatisation à l’enseignement des mathématiques dans nos sociétés vise, grosso modo, la compréhension, le rapprochement et la (re)conciliation des mathématiques avec ce grand pan du public qui très souvent reste réfractaire à cette discipline.

Dans cette optique, il s’agit de mieux communiquer et diffuser les mathématiques à travers des programmes et méthodes d’enseignement-apprentissage-expérimentation de qualité; cela pour mieux partager leurs savoirs et projeter ensuite ces savoirs dans la société, selon des perspectives citoyennes et sociétales. Comme les phénomènes d’échec et de décrochage dans les filières mathématiques semblent s’enliser malgré les efforts déployés par la plupart des pays africains, nous pensons que les objectifs de l’enseignement de cette discipline dans ce continent méritent d’être renforcés : on n’enseigne plus simplement les mathématiques comme un savoir savant dont la certification est consignée dans un diplôme, mais il faut en même temps éduquer des apprenant·e·s, à la compréhension des finalités de l’enseignement de cette discipline et à la reconnaissance de ses impacts sur la condition humaine.

La compréhension est à la fois moyen et fin de communication humaine. Or, l’éducation à la compréhension est absente de nos enseignements […]. Étant donné l’importance de l’éducation à la compréhension, à tous les niveaux éducatifs et à tous les âges, le développement de la compréhension nécessite une réforme des mentalités. (Morin, 1999 : 3)

Pour ce faire, des travaux pédagogiques et didactiques adéquats devraient être orientés, d’une part, vers le développement de la culture mathématique par l’intermédiaire du renforcement de l’identité culturelle et des capacités mathématiques de chaque élève. Ce second concept renvoie à l’ensemble des opérations cognitives, des habiletés et des connaissances qui composent les tâches mathématiques (Mayer, cité par Soriano, 1998 : 27). D’autre part, ces travaux mèneront vers un service civil des mathématiques. Brousseau appelle « service civil » le fait qu’on inculque aux enfants :

beaucoup de connaissances dont nous savons que la plupart risquent de ne pas leur servir personnellement, mais qu’ils doivent apprendre parce que la société aura besoin de trouver, le moment venu, les médecins, les ingénieurs, les boulangers et les mathématiciens dont elle a besoin. (Brousseau, 2005 : 224)

Cependant, un rappel sous forme de mise en garde est fait à l’endroit des didacticien·ne·s : « vouloir imposer à tous les élèves les normes des forts en maths est une violence, acceptée par ignorance de la didactique. Et la violence est le dernier refuge de l’incompétence » (Desmaret, 1997 : 34). Dans cet ordre d’idées, la médiation entre les humains et les mathématiques se révèle d’ordre instrumental, car l’outil mathématique n’est plus seulement un objet d’interactions, mais il est aussi médiateur de connaissances qui se sont cristallisées dans la mémoire de l’individu.

L’éducation à la compréhension, au questionnement et à la stratégie fait partie des aspects pédagogiques préalables qui, pour leur nouveauté, nous semblent essentiels dans un double point de vue. Ils permettent aux enseignant·e·s de mieux réfléchir sur la qualité et la portée des services qu’ils et elles rendent au quotidien dans le cadre de leurs missions régaliennes. Aux apprenant·e·s, elles contribuent aisément à la consolidation des rapports communicationnels et des liens affectifs enseignant·e·s–apprenant·e·s, et sous–tendent la pédagogie de transmission (par répétition ou par stratégie), d’acquisition, d’appropriation, d’évaluation et de manipulation des outils mathématiques utiles et adaptés aux contextes culturels africains.

Pour remplir avec « la qualité » espérée sa mission aussi exaltante qu’exigeante, il est indispensable et d’une importance capitale pour le « bon enseignant des mathématiques » de « tenir compte » à la fois de « la nature, l’essence et la finalité des mathématiques ». Cela suppose qu’il ait pris le temps et la peine préalablement d’y réfléchir sérieusement et de méditer sur ce que cela implique pour sa manière d’enseigner, de transmettre cette « vénérable et prestigieuse tradition de pensée » que représentent les mathématiques. (Adjamagbo, 2009 : 2, paragr. 4)

La réussite dans ce changement de paradigme nécessite des motivations fortes de la part des acteurs et actrices de la première ligne. Ces questions rentrent toutes dans ce qui est convenu aujourd’hui d’appeler la publicisation de la science, c’est–à–dire sa « mise en public » (Paillart, 2005).

De plus, les rapports didactiques entre enseignant·e·s et apprenant·e·s basés sur le concept « enseignement–apprentissage » préoccupent les neuroscientistes-mathématicien·ne·s. Sur le plan de l’évaluation qui reste un moment fort de la pédagogie, les résultats de leurs recherches prouvent qu’il y a des implications très remarquables des méthodes d’enseignement pratiquées par un enseignant ou une enseignante sur les qualités structurales (la forme et le fond) des épreuves proposées et par conséquent sur la façon dont il ou elle évalue ses élèves. D’après ces investigations, l’apprentissage par répétition et l’apprentissage par stratégie sont des méthodes différentes qui « peuvent déboucher sur la création de voies neurales différentes pour un même savoir mathématique. » (OCDE, 2007 : 109). Il est donc important pour les enseignant·e·s des pays africains de concevoir des évaluations : formative, sommative et certificative, aux finalités bien ciblées et en rapport avec leurs enseignements.

Puisque le processus par lequel le savoir est encodé influence le substrat neural, des évaluations binaires (exact/faux) ne permettent pas de tester l’apprentissage, puisqu’elles ne permettent pas de distinguer un fait appris par cœur d’un fait appris suite à l’emploi d’une stratégie. Pour s’assurer qu’un élément a été compris, il faut utiliser des méthodes d’évaluation plus fines. (OCDE, 2007 : 109)

Ainsi, la corrélation entre la performance des élèves et le type de questions et la façon de les formuler est clairement établie. Il est du ressort des enseignant·e·s d’infléchir le mode d’évaluation vers la construction et la consolidation des savoirs plus élaborés d’autant plus que le succès de ces apprenant·e·s est tributaire de la manière par laquelle on vérifie leur acquisition. La méthode évoquée par Stevenson & Stigler (1992) constitue une piste à considérer.

Cette méthode […] comprend des évaluations régulières qui mettent bien en évidence le processus d’apprentissage, et s’intéressent à l’élaboration des apprentissages plutôt qu’à l’identification de réponses exactes ou fausses. D’ailleurs, les erreurs sont mises à profit pour identifier les points faibles de l’apprentissage et améliorer la compréhension. (OCDE, 2007 : 109)

Plutôt que de chercher à vérifier les réponses correctes ou fausses, la démarche vise alors à déceler le travail de construction dans l’appropriation des connaissances. L’autre fait important, c’est la prise en compte des erreurs comme des éléments faisant partie intégrante des étapes de l’apprentissage. De telles évaluations sont donc susceptibles de « donner une représentation du savoir plus précise que celles qui aboutissent à des mesures binaires correct/faux. » (OCDE, 2007 : 109)

L’OCDE attire ici l’attention des communautés éducatives et conseille ceux et celles des enseignant·e·s qui utiliseraient des évaluations binaires et ou basées sur des questions à choix multiples à adopter des évaluations susceptibles de mettre en évidence les processus d’apprentissage et les potentialités individuelles des apprenant·e·s. Dans ce contexte, les réajustements nécessaires seront inéluctablement un réaménagement des conditions de travail des enseignant·e·s par les pouvoirs compétents.

En ce troisième millénaire, les ressources humaines en Afrique, notamment les didacticien·ne·s, les enseignant·e·s d’expérience, les formateurs et les formatrices chevronné·e·s de mathématiques ne doivent plus être à la remorque de leurs collègues, qui sous d’autres cieux – Asie, Amérique, Europe, par exemple – mènent, d’après Makrides (2012), des recherches didactiques approfondies sur des problématiques locales et/ou globales de développement. Dans cette optique, depuis les années 1960, certains pays africains ont à plusieurs reprises révisé leur système scolaire et leur politique d’éducation. Ces changements ont été souvent inspirés par la volonté des politiques qui ne privilégient pas toujours l’assentiment des praticien·ne·s : au Sénégal, par exemple, la loi d’orientation 91–22 du 16 février 1991 (Feyfant, 2007); et au Kamerun, la loi d’orientation n°98/004 du 14 avril 1998 et l’Arrêté n°263/14/MINESEC/IGE du 13 août 2014 portant définition des programmes d’étude des classes de 6e et 5e entre autres.

En nous appuyant sur la loi d’orientation de l’éducation au Kamerun, nous inscrivons notre action dans le cadre du mouvement qui vise à repenser le rôle des mathématiques dans la vie courante et dans le développement de l’Afrique contemporaine. En effet, cette loi prescrit entre autres que « l’enseignant est soumis à l’obligation d’enseignement, d’éducation, d’encadrement pédagogique, de promotion scientifique, d’évaluation et de rectitude morale. » (Chapitre III, article 39). Notre démarche trouve sa justification dans trois des missions déclinées dans cet article. Il s’agit de la promotion scientifique à travers un questionnement de l’enseignement des mathématiques, de leur place dans la société, ainsi qu’à travers des enquêtes sur le phénomène d’échec en mathématiques. Quant à l’évaluation, elle est présente à travers les données sur les pratiques de classe que nous analysons. Et pour ce qui est de la rectitude morale, elle découle de nos observations sur le contexte, les problèmes qui se posent en milieux d’apprentissage que nous avons la possibilité d’appréhender en tant qu’enseignant et acteur au sein du milieu de l’éducation de manière générale.

Au regard de la situation préoccupante que nous venons de décrire, nous interpellons ici les didacticien·ne·s, les enseignant·e·s pétri·e·s d’expérience, les formateurs et les formatrices chevronné·e·s à s’interroger sur les trois paramètres suivants : les motivations personnelles, les stratégies d’enseignement et le matériel didactique.

Premièrement, devons-nous demeurer dans la résignation et continuer à « jouer », c’est–à–dire à faire semblant d’agir sans véritablement faire bouger les choses? Un exemple parlant d’une absence de volonté chez le personnel enseignant nous est donné quand l’on observe des enseignant·e·s formé·e·s en quantité, mais peu soucieux et soucieuse de la qualité de leurs enseignements, et surtout peu enclin·e·s à la moindre réflexion sur leurs propres gestion et pratiques de classe. N’est–ce pas là une manière de caresser seulement les branches de l’arbre sans pour autant attaquer l’essentiel, c’est–à–dire le tronc, et par ricochet les racines, la base? Les enseignant·e·s devraient faire montre de beaucoup de volonté et d’abnégation au travail.

Deuxièmement, devons-nous continuer à procéder comme dans divers travaux antérieurs qui dans leur argumentaire traitent séparément, au lieu de les examiner dans leur ensemble comme un tout, les différentes causes potentielles qui font des mathématiques un véritable « cauchemar » en milieu scolaire et dans certaines filières universitaires? Nous pensons que la démarche doit être différente dans la mesure où les véritables mobiles du rejet des mathématiques se trouveraient dans l’environnement, les attitudes et les pratiques enseignantes. Par ailleurs, les changements décidés par les instances compétentes en matière d’éducation surviennent toujours de façon brutale, sans préparation, sans préalables. Doit–on changer de paradigme pédagogique sans recyclage préalable des facilitateurs et des facilitatrices? (Nkoumou, 2015). Auparavant, a-t-on évalué le dispositif en place? La réforme a-t-elle pris en compte les avis des différent·e·s acteurs et actrices de l’éducation? Une réponse négative à ces questions signifie qu’il y a des préalables irréfutables à tout changement pédagogique de grande envergure qui vise à arrimer les connaissances et la profession au temps et aux besoins. De nombreux exemples, dans le contexte camerounais, montrent que l’omission de l’avis de certains a donné lieu à des débats houleux et à la manifestation d’un mécontentement non négligeable. Le cas du manuel de science de la vie et de la terre pour la classe de 5e sur l’éducation à la sexualité[1] est un exemple qui témoigne de l’importance d’une implication de l’avis des parents d’élèves dans les choix des contenus d’enseignement et leurs rapports aux valeurs culturelles locales. De même, la résistance observée chez les enseignant·e·s vis-à-vis de la réforme de l’APC–ESV trouve son origine dans l’exclusion des praticien·ne·s à la réflexion. Cette situation a même pris l’allure d’un passage en force dénoncé par Evouna (2019).

S’agissant des mathématiques, quels mobiles louables pour l’éducation ont-ils poussés à suspendre la production de l’observatoire des mathématiques dans le système éducatif camerounais? Par quelle alchimie, le MINESEC pourrait-il désormais évaluer en toute objectivité l’enseignement de cette discipline dans les lycées et collèges? Nous pensons que l’exploitation des documents tels que les rapports des animateurs pédagogiques, les rapports des conseils de classe, les bulletins d’inspections-conseils et d’inspections chiffrées, ne suffirait pas.

Pourtant, pour résoudre ces problèmes, une démarche de consultation, puis de renforcement des capacités des enseignant·e·s à la base offre une garantie certaine.

Une garantie d’un enseignement qui respecte l’évolution des savoirs et de la profession. Afin de faciliter l’adhésion des enseignants dans un processus de changement, il importe de ne pas déqualifier l’expertise en place, mais plutôt de réaffirmer les aspects positifs de ce changement. (CONFEMEN, 2008 : 75)

Sur le même plan, on doit pouvoir se demander s’il faut continuer à encadrer en formation initiale ou continue, aussi bien en présentiel qu’à distance, des milliers d’enseignant·e·s qui sombrent très vite dans la démotivation (Stewart, 2006), et même le décrochage pour certain·e·s qui vont migrer vers d’autres administrations. Pour Sokhna et Sarr, la solution se trouve dans la formation qui nécessite d’être reconsidérée et adaptée aux nouveaux contextes.

Face aux besoins importants de scientifiques et à l’urgence d’un recrutement massif et régulier d’enseignants de mathématiques et de sciences, les systèmes éducatifs africains sont obligés, pour plus d’efficacité, de changer de stratégies de formation. Des stratégies de formation à distance basées sur un dispositif d’autoformation et de co-formation qui part des besoins exprimés par les enseignants à partir de leurs pratiques de classe sont particulièrement innovantes dans ce domaine. (2009 : 919)

Cette approche de formation à distance est orientée essentiellement vers les enseignant·e·s déjà en activité sur le terrain. Elle est constituée de cours de perfectionnement et/ou d’enrichissement de pratiques pédagogiques. Or, le contexte de travail des enseignant·e·s dans les pays africains au sud du Sahara est peu favorable (CONFEMEN, 2008) à la mise en place de dispositifs d’autoformation et/ou de co-formation : salaire peu décent, environnement démotivant, cadres social et familial peu confortables, manque d’outils informatiques (ordinateur personnel de qualité, téléphone portable de bonne capacité de stockage), absence de réseaux internet stables, absence d’un véritable soutien des pouvoirs publics, etc. Dans les centres multimédias et autres salles informatiques, quand ils existent dans les établissements scolaires, les machines sont désuètes et la connexion est incertaine. Sokhna semble minimiser les réalités contextuelles relatives à la précarité des conditions de formation des enseignant·e·s et qui se reproduit visiblement sur leurs conditions de travail.

Nous pensons que la formation des futur·e·s enseignant·e·s devrait être suffisamment complète en phase initiale, pendant que ces personnes sont encore dans les écoles normales publiques ou privées, avant leur recrutement ou leur contractualisation et leur déploiement sur le terrain. La formation à distance proposée par Sokhna ne devant venir qu’en renforcement des acquis pédagogiques reçus pendant la formation initiale. Sa proposition nous semble mieux accessible quand l’enseignant·e·dispose déjà des capacités financières suffisantes pour assurer son autoprise en charge en matière de renforcement des capacités. S’agissant de la formation des enseignants·e·s, deux questions méritent de retenir notre attention : à quel moment et pour quelle finalité tel module au lieu de tel autre module devrait-il être introduit et/ou traité pendant le cycle de formation de l’enseignant·e de mathématiques? Jusqu’à quand les programmes de formation dans les écoles normales supérieures deviendront-ils plus ouverts à la professionnalisation qu’à l’académie, apanage des facultés universitaires?

Nous sommes d’avis que des sujets sur la contextualisation des enseignements de mathématiques, les atouts et les limites de l’approche pédagogique en vigueur, la recherche des liens interdisciplinaires scolaires, la didactique de l’enseignement des mathématiques, les stratégies de renforcement des activités et les chantiers d’innovations pédagogiques entre autres devraient être traités comme thèmes de recherche dans les écoles normales (formation initiale), avant d’être revisités pendant les séminaires pédagogiques (encadrement de proximité) et/ou lors des sessions de formation à distance. Il est souhaitable que les pouvoirs publics prennent leur responsabilité et trouvent une réponse recevable à cette inadéquation entre les sujets traités par les normalien·ne·s pendant leur formation, les approches et les contenus pédagogiques à développer sur le terrain, dès le lendemain de leur prise de service. Cette situation paradoxale semble d’ailleurs avoir un effet négatif sur la qualité et la gestion du livre scolaire.

En effet, le choix de la vente directe du livre n’est pas approprié pour des pays pauvres et essentiellement inégalitaires. Si cette forme de transaction permet de réduire le coût grâce notamment à la suppression des intermédiaires, il faut reconnaitre qu’il ne convient guère à un secteur aussi délicat que l’éducation. On peut se demander par exemple combien de parents d’élèves ont les moyens d’acquérir les livres et les manuels scolaires. Doit-on sacrifier la disponibilité du livre scolaire au profit des avantages de quelques esprits cupides? La pénurie, les retards et la quasi-absence des livres dans les localités éloignées des centres urbains ne nous invitent-ils pas à opter pour une politique juste et équitable dans l’accès et la disponibilité des livres? L’expérience sénégalaise nous donne une piste dont l’efficacité est reconnue par des spécialistes. Depuis 2013, le Sénégal, dans le cadre d’une collaboration avec le Canada, a mis en place un système d’approvisionnement en manuels scolaires gratuit et performant pour ce qui est des établissements scolaires publics. En 2014 et 2015, plus de 3,3 millions de manuels scolaires ont été remis à 1,3 million d’élèves. L’élève peut désormais apporter son manuel à la maison, poursuivre ses activités scolaires et échanger quotidiennement avec ses parents sur ses apprentissages (Gouvernement du Canada, 2017, paragr. 5). Dans le cas du Kamerun, l’Association des parents d’élèves et enseignant·e·s (APEE), une association libre, peut être un partenaire efficace[2] dans la mise en place d’un dispositif similaire; ceci dans la mesure où chaque élève a l’obligation de verser une somme d’argent appelée « frais d’APEE » [3].

Ces questions nous permettent ainsi de dresser un tableau des différents problèmes relatifs aux trois aspects fondamentaux de l’éducation que sont la politique éducative, les contenus et les méthodes d’enseignement. Dans le cas spécifique des mathématiques, ces questions trouvent des solutions dans une activité urgente de renouvellement et d’innovation multidimensionnels. Perrin, menant une réflexion sur le thème « Pourquoi faut-il enseigner les mathématiques aujourd’hui? », conclut sa présentation en ces termes :

J’espère vous avoir un peu rassurés : oui, il est encore nécessaire en ce nouveau millénaire, d’enseigner les mathématiques. Attention toutefois, nous devons écouter ce que nous dit le monde extérieur et essayer de comprendre comment notre discipline a pu, en quelques années, passer d’un statut de discipline reine à celui de matière dont la survie même est contestée. (Perrin, 2004 : 20)

On peut retenir de ce propos, deux idées forces. Premièrement, il affirme la nécessité de continuer à enseigner les mathématiques aujourd’hui. Ainsi, les enseignant·e·s de mathématiques, face aux difficultés de divers ordres, ne doivent pas se résigner. Il leur revient alors de rechercher, de trouver, de concevoir et de mettre en place des méthodes et des dispositifs plus attractifs et plus utiles. Cependant, cette tâche qui requiert inventivité et ingéniosité ne saurait se réaliser sans un préalable : un regard critique et un examen épistémologique impératifs. C’est ce qui explique la mise en garde de Perrin (« Attention toutefois ») sur deux faits importants : la prise en compte des points de vue des personnes extérieures à la discipline (« monde extérieur ») et une recherche des causes de l’affaiblissement de la position des mathématiques parmi les autres sciences. De cette remise en question découleront des pistes de solutions. L’une de ces pistes est la recherche de motivations fortes qui redonneraient aux pouvoirs publics et gestionnaires des systèmes éducatifs des pays africains[4] une nouvelle détermination dans le but, d’une part, de renforcer leurs capacités afin de relancer la dynamique de l’éducation mathématique dans leurs pays respectifs. Ceci se fera à travers une véritable « sociothérapie » en milieu scolaire et universitaire devant aboutir à l’apprentissage et l’expérimentation au quotidien des mathématiques par les jeunes[5]. D’autre part, il est question de s’arrimer sans trop de difficultés à ce que Touoyem (2016) appelle « l’ère de la science ouverte ». Ce concept est défini de la manière suivante :

La « science ouverte » renvoie, d’une part, à de nouvelles manières de pratiquer la recherche scientifique [et l’enseignement] dans tous les domaines : accès libre aux publications scientifiques (grâce aux archives ouvertes), revues en libre accès, partage des données, science en ligne, partage des bibliographies, recherche-action participative, ouverture de la recherche et des universités vers la société civile, démocratie scientifique, etc. D’autre part, elle implique une réflexion critique sur l’ordre normatif dominant de la science contemporaine et le désir de rétablir un certain équilibre en créant plus de « justice cognitive » […], plus de respect et de visibilité pour la science faite dans les pays du Sud. (Piron, citée par Touoyem, 2016 : 340)

La posture de Piron que rappelle ici Touoyem repose sur trois socles auxquels nous adhérons. Premièrement, l’accès aux savoirs scientifiques est fondamental, surtout pour les sociétés africaines qui possèdent très peu de facilités dans ce domaine. Nous avons l’impression que dans nos écoles et universités, la formation est presque toujours à la traine de l’évolution des progrès de la science et de la technologie. Cette perception est une conséquence évidente de l’inadéquation notée entre les formations dans ces institutions et les emplois sur les marchés locaux. Cette situation résulte notamment du fait que les enseignant·e·s ne sont ni au fait de la dynamique scientifique ni dans les dispositions pouvant leur permettre de mettre à jour leurs enseignements. Un accès libre à la documentation scientifique la plus récente et à travers des cadres d’échanges avec les pays d’autres continents est une solution à la fois pratique et peu coûteuse. Deuxièmement, la relation entre la recherche dans nos écoles et universités d’une part et la société d’autre part devrait être revue. Ici, nous devons nous poser clairement la question de la contribution de l’enseignement des mathématiques et de la formation au développement sociétal. Troisièmement, la nécessité d’un équilibre et d’une équité en termes de représentativité et de visibilité dans le domaine de la recherche scientifique en général doit être franchement adressée. Il s’agit de se poser la question de la « justice cognitive »[6] en science, en valorisant les travaux des chercheur·se·s d’Afrique, « c’est-à-dire rendre plus visibles et accessibles sur le web les savoirs des pays des Suds. » (Piron, Regulus, & Dibounje Madiba, 2016 : xx). Il est vrai que depuis les indépendances africaines, les débats sur l’éducation, les systèmes d’enseignement, le choix des matières ou des langues d’enseignement sont le reflet d’un tiraillement entre revendication nationale et héritage colonial, et soulèvent de ce fait des questions éminemment politiques (Pourtier, 2010).

Rappelons que ces préoccupations n’épargnent en général aucun continent. En effet, nous constatons avec Touoyem que même « les savants et les philosophes qui s’interrogent aujourd’hui sur la science en Occident montrent que la manière dont elle se développe ne cadre plus avec les attentes de l’Occident lui-même. » (2016 : 340). Ainsi, selon l’auteur, la solution que représente la science ouverte est encore très peu répandue dans la plupart des pays africains. De façon concrète, si l’on pouvait envisager et mettre en place des plateformes de partage et de libre accès des informations sur de nouvelles méthodes et pratiques de classe, sur les expériences mutualisées d’enseignement des mathématiques de divers horizons, on obtiendrait à coup sûr de meilleurs résultats, car plus les enseignant·e·s sont informé·e·s, plus ces enseignant·e·s ont des outils didactiques appropriés, plus ils et elles offriront le meilleur d’eux et le meilleur d’elles avec à terme de meilleurs résultats.

Le conseil pédagogique, l’un de ces cadres de réflexion est d’un apport efficace dans l’amélioration du rendement scolaire. Pour remédier à la situation d’échec et de décrochage scolaires, les pouvoirs publics et les gestionnaires du système éducatif pourraient, dans le cadre de la recherche des stratégies optimales, soutenir la recherche sur des questions comme : quels enseignements des mathématiques pour quels profils de sortie? Quelles sont les sources des préjugés et des représentations négatives vis-à-vis des mathématiques? Quelles peuvent en être les solutions? Comment tenir compte des résultats des recherches en neurosciences[7] dans la conception des programmes, l’organisation de la scolarité et l’orientation scolaire? Quels cadres dans les pouvoirs publics, l’administration scolaire et universitaire peuvent participer à faire reculer ces images défavorables pour les mathématiques. Songeons, un tant soit peu, à la contribution du service de l’orientation scolaire et universitaire. N’est-ce pas le cadre idoine où se règlent les difficultés psychosociales que rencontrent les apprenant·e·s? Ne pourrait-on pas munir les conseiller·e·s d’orientation d’outils et de moyens appropriés pour inverser une vision et une attitude défaitistes, démotivées et résignées en une attitude optimiste, engagée? Les conseillers et conseillères en orientation scolaire et professionnelle ne devraient-ils ou elles pas aller plus loin que le passage des tests psychopédagogiques? On pourrait même reconsidérer la formation des conseillers et conseillères en orientation en les dotant de savoirs et de savoir-faire pour prodiguer des conseils spécialisés, aux apprenant·e·s, par discipline ou par groupe de disciplines.

Les propositions évoquées ci-dessus pourraient davantage convaincre la jeunesse à retourner à l’école pour ceux et celles qui ont abandonné leurs études, à s’intéresser aux mathématiques pour ceux et celles qui nourrissent une désaffection à l’égard de cette discipline, à mieux prendre conscience du sérieux qu’elle devrait consacrer à la construction de son avenir, à s’intéresser et s’appliquer davantage dans la pratique et l’expérimentation quotidienne des mathématiques dans toutes ses actions. Par conséquent, nous pouvons reprendre à notre compte, mutatis mutandis, l’assertion de Jaspers à propos du caractère indispensable de la philosophie : « L’homme ne peut se passer de la [mathématique]. Aussi est-elle présente partout et toujours, répandue dans le public… » (1981 [1950] : 10). On la retrouve dans les pratiques marchandes traditionnelles, dans les formules de gestion courante de la fortune et aires culturales, dans les pratiques opératoires conventionnelles. Russell, quant à lui, met en garde toute personne qui aspire à être philosophe : « celui qui veut devenir philosophe a tout avantage à acquérir une vaste connaissance des mathématiques » (Russell, 2005 : 6); une acquisition de connaissances basée sur une approche historique afin d’être au fait des grandes lignes des théories mathématiques, pour se familiariser avec le raisonnement hypothético-déductif et pour minimiser les erreurs de jugement de tout genre.

Autrement dit, les mathématiques ne sont pas l’apanage d’une catégorie de personnes. Elles constituent toute une culture, une façon de penser opératoire et opérationnelle susceptible d’être reçue par tout le monde à travers les générations. Les mathématiques élémentaires, grâce à leur démarche (réfléchie, logique, systématique…) et quand elles sont débarrassées de leurs signes, symboles et autres figures géométriques, sont donc une activité populaire. Celles-ci n’exigent aucune restriction fondamentale pour ceux et celles qui désirent l’exercer, la pratiquer. Il est aisé de constater que dans l’imagerie populaire le simple fait d’évoquer le mot « mathématique » fait tout de suite penser, dans la plupart des cas, aux signes, aux symboles et aux figures abstrait·e·s; reléguant de ce fait la démarche au second plan. L’idée, ici, c’est d’inverser cet ordre en priorisant la méthode mathématique dont les vertus en matière de rigueur et de cohérence sont reconnues. C’est d’ailleurs là le tremplin pour toute phase d’apprentissage. Des enfants aux adultes, aucun n’échappe aux mathématiques dans la gestion quotidienne de sa vie.

En réalité, la pratique des mathématiques peut être consciente ou inconsciente. C’est le cas de ce jeune qui répare aisément un téléphone portable high-tech sans avoir achevé avec succès ses études de mathématiques et d’informatique du cycle primaire. A contrario, on a également des cas d’intellectuel·le·s et d’ingénieur·e·s de haut niveau qui peuvent raisonner et discourir sur la constitution et le fonctionnement de cet appareil sans en avoir jamais vu l’intérieur. On distingue ainsi, la connaissance de l’appareil et la connaissance sur l’appareil. C’est ce qu’explique le philosophe du langage Auroux quand il prend l’exemple de l’intégrateur. Il fait une distinction entre la connaissance de ce qui se passe dans la machine appelée intégrateur et le discours sur cet intégrateur. Tout en reconnaissant que la connaissance de l’intégrateur est en relation avec le discours sur l’intégrateur, il précise que les deux connaissances n’ont de relation que sur la base de postulat ou d’hypothèse. Ainsi, on peut être en mesure de discourir et de raisonner sur l’intégrateur sans jamais avoir vu l’appareil lui-même : « c’est le cas d’un mathématicien qui n’a jamais vu d’intégrateur! Il pourra en dire quelque chose du genre : toute machine intégratrice devra considérer deux variables, les variations de l’une dépendront de la valeur instantanée de l’autre. » (Auroux, 1992 : 44).

Les mathématiques occupent une place de choix parmi les disciplines scientifiques en ce qu’elles offrent un modèle de recherche empirique ou inférentiel de la vérité scientifique exempte de toute transgression ou contradiction. Avec l’évolution de la recherche, on peut, en tout lieu et en toute circonstance, se demander aujourd’hui où on n’utilise pas les mathématiques? Dans quels secteurs d’activité n’utilise-t-on pas les mathématiques? Cette omniprésence des mathématiques dans la vie des hommes et des femmes contraste avec l’attitude de rejet qui s’observe chez ces mêmes personnes. Un tel paradoxe ne peut s’expliquer que par l’ignorance et les considérations stéréotypées dont les origines se trouvent dans des malentendus qui se sont généralisés au fil du temps. La démarche du pédagogue consisterait ainsi à agir de sorte à modifier ces idées « anti-mathématiques » pour les transformer en des idées favorables à cette discipline. Nous sommes là dans le droit fil de la stratégie de démystification des mathématiques : amener des personnes à reconsidérer leur désamour pour les mathématiques en leur apportant la preuve qu’ils pratiquent les mathématiques. Il est question de trouver les moyens d’agir positivement sur ce que pensent les gens à propos des mathématiques. Il est impératif de faire comprendre à l’opinion que les constructions mathématiques qu’elle pense être coupées de la réalité ont tout à voir avec les préoccupations de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui a faim, qui n’a pas de logement, qui a des problèmes de santé… De manière pratique, cette personne a besoin de réfléchir sur son environnement (géométrie, algèbre), d’offrir ses services (lois de composition, morphismes de structures), obtenir de l’argent et savoir le gérer (théorie keynésienne sur la propension marginale à consommer). Comme on le voit, en écartant tout le travail d’abstraction et en mettant en avant la démarche, on peut facilement faire ressortir la relation entre mathématiques et réalité.

Par ailleurs, les scientifiques en général doivent également se remettre en question et agir prioritairement sur les besoins réels en vue d’améliorer la vie quotidienne des humains. Nous faisons donc un plaidoyer pour des mathématiques au service du développement, des mathématiques mieux contextualisées et plus ancrées dans les cultures humaines. Dans ce sens, Sladek fait une observation assez bouleversante et appelle les scientifiques à plus d’humanisme.

Le problème de la science contemporaine, c’est qu’elle fournit des réponses à toutes les mauvaises questions. Personne ne demande si le laser est oui ou non un faisceau d’énergie cohérente opérant dans les limites du spectre lumineux […]. Personne ne veut savoir si E égale vraiment mC². Il est grand temps que les scientifiques sortent de leur tour d’ivoire, cessent de jouer avec les microprocesseurs ou l’analyse transactionnelle et s’attaquent à quelques-uns des vrais mystères de notre époque. (Sladek, cité par De Pracontal, 1986, leçon 3)

De Pracontal, dans sa posture de journaliste scientifique, s’attaque à deux principaux problèmes que l’on rencontre dans le monde scientifique; le premier étant sa relation avec les préoccupations réelles des citoyen·ne·s. Les résultats des travaux scientifiques sur l’armement, le dopage, le clonage, le problème de Fermat, le problème des corps, etc. constituent-ils les priorités parmi les problèmes humains? Le second problème est cette espèce de barrière qui s’érige entre le scientifique et la société (« tour d’ivoire ») et qui fait penser que le scientifique est un être à part et que son discours, voire ses formules (par exemple E = mC²) ne sont pas sujettes à discussion. Il déplore ainsi le fait que les savants pensent avoir mieux à faire que de s’occuper de nos « petits » problèmes journaliers (logement, santé, alimentation, chômage, drogue, insécurité, terrorisme…). Il convient de rappeler que De Pracontal, titulaire d’une maîtrise de mathématiques et d’un doctorat en sciences de l’information sur la vulgarisation scientifique, n’est pas un journaliste ordinaire. Il s’intéresse surtout à notre manière de traiter l’information pour certain·e·s et de l’accueillir pour d’autres : « Disposons-nous d’un esprit critique face à la masse d’information véhiculée par les médias? Ou sommes-nous à la merci de la société d’information? ». Étant donné que pour les médias et le grand public, l’irrationnel est souvent plus sensationnel que le rationnel, De Pracontal « va tenter de nous faire mieux distinguer le vrai du faux dans cette culture surmédiatisée, régie par ‘la dictature du marché et de l’audimat’. Car il faut l’avouer, pour les médias, il est beaucoup plus intéressant de présenter l’irrationnel et toutes les merveilles qu’il en découle plutôt que la froide rigueur scientifique… » (Utilisateur supprimé, 2004, paragr. 6)[8].

Pour ce qui concerne les mathématiques, l’insignifiance invraisemblable du degré de corrélation entre les « grands » résultats obtenus en laboratoire et leurs impacts observables sur les « petits » problèmes quotidiens de l’humain sème un doute au sein du grand public et le ramène à une résultante inéluctable : le refus de la science mathématique. Face à cette abondance d’informations et de désinformations sur l’importance des mathématiques pour la société, il convient de faire preuve d’un peu de discernement et surtout de beaucoup de bonne foi.

Dans le cas de l’Afrique, ce décalage entre le monde de la science (écoles, universités, instituts) et la société se trouve exacerbé par des facteurs d’un autre ordre : les croyances, les mythes et les attitudes physico-culturelles.

Sur les facteurs socioculturels : y a-t-il une disposition d’esprit favorable aux mathématiques?

L’histoire ainsi que les recherches démontrent que la différence entre les pays « pauvres » (d’Afrique en particulier) et les pays « riches » (d’Europe par exemple) n’est liée ni à une prédisposition défavorable quelconque ni à la race, encore moins à la couleur de la peau des peuples. Les travaux de Bessone (2013a; 2013b) sur le concept de race montrent que cette notion n’a aucun fondement biologique, mais elle est une construction sociale. De même, Gourou relève que les tests psychologiques utilisés pour montrer les différences d’intelligence « aboutissent toujours, quand les différences sont constatées entre les groupes, à révéler qu’elles sont liées à des conditions sociales. » (1959 : 143). En effet, des citoyen·ne·s d’Afrique considéré·e·s comme paresseux·euses dans leurs pays d’origine deviennent, lorsqu’ils et elles s’installent en toute légalité et dans des conditions favorables (en Afrique ou ailleurs), une puissance productive. Pour s’en convaincre, il suffit de voir les classements réguliers des jeunes entrepreneur·e·s africain·e·s. Dans le classement Forbes Magazine[9] des 30 jeunes africain·e·s les plus prometteur·euse·s en 2018, on retrouve des Nigérians ayant créé des entreprises dans le domaine du numérique et faisant un chiffre d’affaires annuel de plus de trois millions de dollars, des Sud-africains ayant mis en place des entreprises opérant dans l’énergie solaire ou encore ce Nigérian de 24 ans qui est le plus grand vendeur de voitures dans son pays, etc.

La problématique de l’échec et du décrochage en mathématiques au primaire, au secondaire comme au supérieur suscite toujours, et dans sa complexité, un intérêt sans cesse croissant auprès des scientifiques de l’éducation. La qualité et la quantité des apprentissages dans cette discipline, et partant, des méthodes d’enseignement restent au centre des investigations. Au primaire et au secondaire, l’interdisciplinarité scolaire est une approche prometteuse. Au supérieur, les neuroscientistes affirment que des solutions idoines contre ces fléaux viendraient d’une approche transdisciplinaire qui permettrait de mieux comprendre les apprentissages. La neuroscience des mathématiques est une discipline hybride née d’une posture scientifique et intellectuelle, la transdisciplinarité, qui renvoie à l’interdisciplinarité scientifique, de Lenoir & Sauvé (1998).

Ce concept va au-delà du cloisonnement entre les mathématiques et les neurosciences (la biologie, la génétique, neurologie, médecine…) pour obtenir leur fusion totale. Pour l’OCDE, la transdisciplinarité est ce

concept par lequel des disciplines complètement différentes, fusionnant l’une avec l’autre, donnent naissance à une discipline nouvelle dotée de sa propre structure conceptuelle, qui permet de faire reculer les frontières des sciences et des disciplines ayant présidé à sa formation. (2007 : 275)

À propos des neurosciences, il faut reconnaitre que :

La neuroscience des mathématiques n’en est qu’à ses balbutiements, mais le domaine a beaucoup progressé ces dix dernières années. Les scientifiques ont commencé à mettre au jour des influences biologiques pertinentes – comme l’association entre nombres et espace – et leurs travaux peuvent être nourris par les progrès rapides de la génétique. De plus, les chercheurs commencent seulement à étudier les effets que l’apprentissage des mathématiques a sur le cerveau. Ce sujet doit être étudié d’un point de vue dynamique et développemental, afin que les multiples voies possibles soient définies. (OCDE, 2007 : 111)

Malgré les efforts en matière infrastructurelle et en ressources humaines réalisés par des États africains dans le secteur de l’enseignement aussi bien au niveau public que privé, comment expliquer que le phénomène de l’échec en mathématiques reste toujours perceptible dans certaines structures éducatives pourtant mieux organisées? Les neuroscientistes-mathématicien·ne·s expliquent qu’il existerait chez certains humains un facteur purement biologique qui causerait des entraves à l’apprentissage mathématique, « la dyscalculie ».

Certains enfants ont des difficultés en mathématiques alors que leur formation est suffisante : cela peut être dû à une dyscalculie, l’équivalent mathématique de la dyslexie[10]. La dyscalculie est un trouble de la perception des nombres, de la compréhension des quantités numériques et de leurs rapports. (Landerl, Bevan et Butterworth, 2004, cités par OCDE, 2007 : 110)

Sans être en contradiction avec notre position selon laquelle les mathématiques se développent mieux à travers des apprentissages contextualisés dans un environnement nourri par une mentalité scientifique, ces résultats viennent renforcer l’idée des mathématiques comme création humaine, fruit d’une éducation culturelle millénaire : « la découverte de caractéristiques neurales atypiques associées à certains troubles mathématiques précis renforce l’idée que les mathématiques n’émergent pas uniquement d’un processus culturel. » (OCDE, 2007 : 110-111). Dès lors, le champ des préalables exigibles aux pratiquant·e·s et praticien·ne·s de cette discipline se voit ainsi augmenté : en plus de disposer et d’entretenir un état d’esprit de nature scientifique ouvert et fécond, il faut prédisposer d’un minimum de « bonne » structuration cérébrale spécifique : « certaines structures cérébrales, qui assurent les fondements conceptuels de l’apprentissage, doivent de plus être intactes et fonctionnelles. » (OCDE, 2007 : 111). Quand cette prédisposition biologique n’est pas naturelle comme chez les enfants précoces ou à haut potentiel en mathématiques (Camos, 2004), elle peut être acquise, pour les autres types d’enfant, par l’adoption d’une hygiène de vie assez spéciale dans un environnement de travail tout aussi spécial couplé à une bonne alimentation[11]. Cette prédisposition allierait à la fois bien-être physique et intellectuel, aspects émotionnels et cognitifs, esprit analytique et capacités créatrices.

La neuroscience montre que la façon dont on nourrit et traite le cerveau joue un rôle crucial dans les processus d’apprentissage, et commence à déterminer quels sont les environnements les plus favorables à l’apprentissage. La plupart des façons d’améliorer le fonctionnement cérébral dépendent de facteurs simples et quotidiens – qualité de l’environnement social et des rapports humains, alimentation, exercice physique et sommeil – qui semblent tellement évidents qu’on a tendance à négliger leur importance. En prêtant attention à l’état du cerveau et du corps, il est possible de mettre à profit la plasticité cérébrale et de faciliter l’apprentissage. Il faut adopter une approche globale, qui tienne compte des liens étroits entre bien-être physique et intellectuel et ne néglige pas l’interaction entre aspects émotionnels et cognitifs. (OCDE, 2007 : 14)

Il est donc important de reconnaitre qu’en dehors des espèces humaines rares comme les « génies », l’organisation socioculturelle et l’environnement ont un impact significatif sur la construction des capacités mathématiques des apprenant·e·s. Nous pensons que ces dernières ont, de ce fait, des fondements biologiques (et non raciaux !), psychologiques, analytiques et neuroscientifiques. Ici encore, l’enseignant·e peut avoir de l’influence dans cette construction des capacités des apprenant·e·s.

Le récit suivant est un témoignage personnel sur le contexte assez équivoque de l’éducation mathématique en Afrique et la contribution attendue des enseignant·e·s au réveil et à la construction de potentiel mathématique des apprenant·e·s. Cette anecdote est mon histoire.

Pendant tout mon cycle secondaire au lycée mixte de Yokadouma (Est-Kamerun), j’ai toujours été, malgré mon caractère un peu timide, un bon élève sur le double plan de la discipline et du travail. Cependant, en juin 1987 j’ai raté mon Baccalauréat C. Et pour cause : je n’ai pas obtenu une bonne performance en mathématiques. D’ailleurs, je n’ai pas eu de notes au-dessus de la moyenne pendant toute l’année scolaire. C’est ainsi que j’ai repris la terminale l’année scolaire suivante. Heureusement, l’administration nous affecte un nouvel enseignant de mathématiques, Monsieur Tankeu. C’est un jeune enseignant très engagé, un peu effacé, mais un travailleur patenté et rigoureux. En une année scolaire, Monsieur Tankeu, grâce à son approche pédagogique avant-gardiste, assez originale et qui se démarquait visiblement de l’approche par les contenus ou par transmission en vigueur à cette époque, m’a aidé à vaincre mes peurs et à sortir de ma timidité. Il appliquait avec efficacité l’approche par objectifs (APO). Nous travaillions intensément les cours et les exercices d’application en présentiel. Chaque élève avait l’obligation de passer au tableau pour traiter (avec succès ou non) une question dans un exercice ou un exercice entier. Sa gestion de classe créait l’esprit de défi entre les élèves. Il utilisait ces expressions comme un refrain pendant les séances de cours ou d’exercices : « Laissez de côté le superflu! », « Attaquez le problème! », « Qu’est-ce qu’on connait? », « Quelles sont les hypothèses du problème? », « Qu’est-ce que tu cherches? », « À quoi ça sert? », etc. Il était si rigoureux qu’il rendait souvent son cours ennuyeux, puisqu’il accordait très peu ou presque pas de temps pour les blagues.

Chaque fin de chapitre était marquée par des exercices ou une recherche à faire à domicile et à remettre une ou deux semaines après, selon leurs degrés de difficultés. La plupart de ces exercices étaient des exercices d’approfondissement tirés des livres de Mathématiques – Terminale C (tomes 1 et 2) des collections Monge et/ou Queysanne-Revuz. Ses évaluations étaient toujours structurées en trois parties : une première partie consacrée aux questions de cours; une deuxième partie portant sur des exercices d’algèbre, d’analyse et/ou de géométrie suivant le niveau progression dans le programme annuel; et une troisième partie constituée d’un problème. C’est ainsi que ma note en mathématiques est passée, d’une année à l’autre, de 05,5/20 à 12,5/20 avec le nouvel enseignant. En juin 1988, je réussis mon Bac avec la mention « Assez bien » et une moyenne (note de l’écrit et note de l’oral) de 14/20 en mathématiques. Je crois pertinemment que j’aurais eu une mention plus élevée si j’avais suivi les cours de cet enseignant deux ou trois années plus tôt.

Pendant l’année scolaire, mon environnement socio-familial n’avait pas connu de changements importants. Je n’ai pas eu de répétiteur. Les seules nouveautés survenues dans mon environnement social étaient mon nouvel enseignant, avec sa méthode d’enseignement et d’évaluation, la discipline en termes de rigueur adoptée dans mon travail à l’école comme à la maison; et il y aussi la gestion stratégique de mes week-ends ponctués par les séances de football que je pratiquais régulièrement; c’était d’ailleurs mon passe-temps préféré. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Trois mois après, nous sommes au mois d’octobre 1988, période des inscriptions à l’Université de Yaoundé 1, je rencontre Monsieur Tankeu, mon enseignant de maths, en séjour dans la cité capitale. Pendant nos échanges, il me demande la filière que j’ai choisie. Je lui réponds que j’aimerais faire les sciences économiques ou les sciences physiques, mais avec une préférence pour le second choix.

– Non Christophe! répliqua-t-il. Compte tenu de tes performances en mathématiques, tu gagnerais à t’inscrire en mathématiques. Je sors alors ma fiche d’inscription qui n’était pas encore remplie et je coche la filière « mathématiques ».

C’est ainsi que je m’inscris en mathématiques. Trois années plus tard, en juillet 1991, je suis major de ma promotion en licence de mathématiques avec mention « Assez bien ». J’obtiens ensuite une inscription à l’école doctorale dans la même institution et une admission au second cycle de l’école normale supérieure (ENS) de Yaoundé. Deux années plus tard, je sors de l’ENS nanti du diplôme de professeur des lycées d’enseignement général, second grade, option mathématiques. Je pense que Monsieur Tankeu était pour moi, plus qu’un simple enseignant, un conseiller, un guide[12].

Cette histoire illustre à souhait l’évidence de l’effet de l’enseignant·e, c’est-à-dire l’influence de celui-ci ou de celle-ci sur le destin scolaire des apprenant·e·s en matière d’éducation et d’orientation scolaire et/ou professionnelle. Dans ces deux domaines, cette aptitude à s’intéresser à la vie scolaire des enfants, à diagnostiquer leurs capacités et leur potentiel mathématique, est une « valeur ajoutée » qui, parmi d’autres, semble manquer le plus à nombre d’enseignant·e·s de mathématiques en Afrique. En l’absence d’un module d’éducation à la compréhension en formation initiale dans les écoles normales supérieures, les enseignant·e·s se retrouvent une fois de plus seul·e·s face à cet autre défi professionnel.

De même que la culture mathématique, il faut noter que la culture entrepreneuriale qui ambitionne autant le développement est, elle aussi, plus marquée dans d’autres régions du monde.

En 2009, une enquête Eurobaromètre de la Commission européenne a interrogé l’attitude des citoyens à l’égard du travail indépendant et de la création d’entreprise. Il en ressort, entre autres choses, que 28 % des citoyens interrogés affirment « très/plutôt faisable » de prendre le statut de travailleur indépendant dans les cinq années à venir, chiffre qui reste inférieur toutefois à celui des États-Unis (36 %) ou de la Chine (49 %).

C’est justement au sein des deux cohortes les plus jeunes (15-24 ans et 25-39 ans) que l’optimisme quant à la création d’une entreprise est le plus marquant. (Campy, 2014 : 26)

La différence de perception semble résider fondamentalement dans la mentalité collective, l’attitude acquise par les peuples à travers l’éducation et la culture au cours de l’histoire. Fanon (1961) avait déjà montré comment la colonisation a pu entraîner une forme de dépersonnalisation par l’infantilisation, l’oppression, la déshumanisation, l’acculturation et l’aliénation des peuples colonisés. Pour l’Afrique, la nécessité d’une nouvelle rationalité s’impose : « la nouvelle rationalité qui permettra d’avancer dans la connaissance du réel, il faudra la bâtir pas à pas, en ayant une conscience aigüe de la difficulté et de la singularité du problème posé. » (Anta Diop : 180). Selon lui, le développement du continent africain repose en grande partie sur cette condition qui voudrait qu’après avoir identifié ses problèmes et défini les priorités, l’Afrique s’efforce à faire la science autrement, à la bâtir selon ses visions, pour mieux réussir son processus d’émergence.

Quoi qu’il en soit, cette émergence souhaitée par l’Afrique ne deviendra réalité que si elle s’appuie sur le type de motivation et les adversités à l’entrepreneuriat multisectoriel chez les jeunes scolaris·e·és et non scolarisé·e·s. Selon les priorités, voici quelques facteurs qui peuvent pousser les jeunes à entreprendre : la recherche d’une autonomie financière et par conséquent matérielle, le besoin d’augmenter ses revenus, le besoin de réalisation de soi, et enfin, la découverte d’une solution à sa pauvreté. Les freins à l’entrepreneuriat chez cette catégorie de personnes sont en général liés non seulement à un cadre législatif légal trop contraignant, à un environnement et à un climat des affaires souvent peu favorables, mais aussi à une insuffisance de créativité; celle-ci étant héritée de la pédagogie de répétition/restitution – et non pas de la pédagogie de questionnement/stratégie – au travers de laquelle elles ont été formées. Or, que ce soient les motivations ou les freins, ces facteurs tirent tous leur origine de la maîtrise ou non des éléments (outils et concepts) du projet à mener et du modèle sociétal existant (le contexte). Les jeunes Africain·e·s font ainsi face à une double difficulté : une difficulté d’ordre intellectuel en rapport avec les capacités mathématiques (Soriano, 1998; OCDE, 2007) et une difficulté d’ordre conjoncturel. L’organisation du secteur entrepreneurial reste très débattue en Afrique.

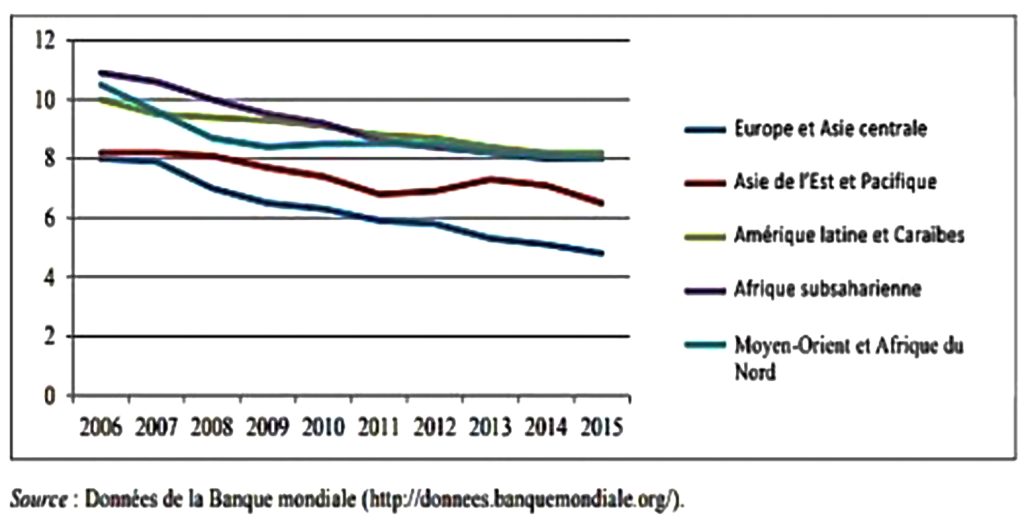

Le tableau ci-dessus montre qu’en Europe comme en Asie, les conditions de création d’une entreprise ont connu des allégements importants entre 2006 et 2015. Cependant, l’Afrique subsaharienne, malgré la grandeur de ses ambitions, reste un cadre peu propice en matière de création d’entreprise.

Aussi, la condition d’une émergence se trouve-t-elle dans un renversement de ces pesanteurs. Dans le cas spécifique des mathématiques, trop souvent, à la suite de quelques égoïsmes humains et des frustrations quant à leur bonne dévolution, elles engendrent des conflits de leadership (de nature non intellectuelle pour la plupart) et inspirent même parfois la méfiance dans les rangs des leaders et autres responsables de peu de foi. Ici, la contribution des responsables de l’éducation à cette transformation ne réside-t-elle pas dans un questionnement qui amènerait à s’interroger sur la nature, les principes et les motifs de l’enseignement des mathématiques?

- Pour plus de détails sur cette question, on peut se rapporter à : http://afrique.le360.ma/autres-pays/culture/2018/11/13/23840-cameroun-polemique-un-manuel-de-5e-retire-de-la-vente-cause-de-passages-juges-deviants-23840. ↵

- Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’administration scolaire. ↵

- S’il est vrai qu’aucun texte de loi ne contraint les élèves au payement de cette contribution, on doit reconnaitre que dans les pratiques, ils y sont obligés sous peine de voir leur inscription dans l’établissement refusée. ↵

- Le Kamerun a fait un pas dans ce sens en 2010, voir MINEDUB (2010). ↵

- Cette question interpelle en priorité les praticien·ne·s des mathématiques en Afrique, leurs homologues de la diaspora, ainsi que les partenaires techniques et financiers intérieurs et extérieurs acquis à cette noble cause. ↵

- Concept inventé par l’anthropologue indien Shiv Visvanathan. Voir scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/chapter/en-quete-te-justice-cognitive/. Voir également Piron, Regulus, & Dibounje Madiba, 2016. ↵

- Il s’agit d’un ensemble de nouvelles disciplines scientifiques transdisciplinaires qui étudient la structuration et le fonctionnement du système nerveux (cerveau) humain et les processus mentaux. C’est ainsi qu’on parle de neuroscience de l’éducation, neuroscience cognitive, neuroscience sociale, neuroscience des mathématiques, neuroscience de l’apprentissage, etc. Pour d’amples informations, voir OCDE (2007). ↵

- Voir le site Cuk.Ch : http://www.cuk.ch/articles/1584/ ↵

- https://www.forbes.fr/classements/les-30-jeunes-entrepreneurs-africains-les-plus-prometteurs-en-2018/?amp. ↵

- Ce terme désigne le trouble de la capacité à lire, la difficulté à reconnaitre et à reproduire le langage écrit. ↵

- La malnutrition est une cause de l’échec scolaire. ↵

- Mon prochain ouvrage lui sera d’ailleurs dédié. ↵