II. Quelques fondamentaux épistémologiques de l’enseignement des mathématiques

De la connaissance épistémologique en mathématiques et de son impact sur les pratiques enseignantes

De nombreux jeunes scolarisé·e·s et postscolarisés pensent ou jugent les mathématiques au travers de l’image de leurs enseignant·e·s qui sont, dans certains cas, dispersé·e·s et négligé·e·s, et dans d’autres, entièrement absorbé·e·s par leurs sujets, en rupture avec le monde réel, et n’ayant pas de vie personnelle à l’extérieur des mathématiques. Dans la société en général, cette vision stéréotypée semble persister. Nous savons pourtant combien la relation élève-enseignant·e est déterminante dans la réussite scolaire de l’élève. Les enquêtes réalisées par Poirier, Lessard, Fortin & Yergeau (2013) auprès de 756 élèves du secondaire au Québec ont montré la forte corrélation entre l’attitude de l’enseignant·e et le décrochage scolaire. Ainsi, une relation cordiale et bienveillante entre l’enseignant·e et l’apprenant·e a le mérite de réduire le risque de décrochage scolaire, voire l’intention de décrocher. En corrélant la relation élève-enseignant·e avec les variables telles que l’âge, la réussite et l’absentéisme, les auteur·e·s parviennent à montrer que l’attitude de l’enseignant·e envers l’élève est le facteur le plus significatif parmi les causes du décrochage qu’il soit du fait de l’âge ou des performances. Le risque de décrochage le plus élevé (soit un score de 90,07) trouve sa source dans cette attitude. Cette évaluation repose sur l’appréciation de la qualité de la relation élève-enseignant·e que les auteur·e·s articulent en cinq variables : l’engagement de l’élève, le soutien de l’autonomie, l’encadrement, l’implication émotionnelle, les attitudes de l’élève envers l’enseignant·e (Poirier, Lessard, Fortin & Yergeau, 2013 : 12-13).

On constate régulièrement que les individus qui croient ne pas pouvoir réussir en mathématiques détestent systématiquement cette discipline; gardant simplement le complexe d’incapacité pendant très longtemps. En revanche, ceux et celles qui semblent s’en sortir mieux laissent paraître beaucoup d’insuffisance en matière de principes élémentaires des relations sociales ou de vie en communauté (Vergnaud, 1982). Cette représentation, tout en indiquant les défauts à reprocher aux mathématicien·ne·s (enseignant·e·s, chercheur·se·s), reste erronée et reflète des clichés factices des mathématiques, très souvent limités à tort au calcul de nombres, de distance et à l’arithmétique de base.

En regardant de plus près et en toute rigueur, il faut avouer que le problème du statut et de la réception des sciences mathématiques par les jeunes est lié à leur définition même, leur nature, ainsi que leurs méthodes d’enseignement-apprentissage-expérimentation. Les mathématiques sont-elles une réalité objective reflétant la structure du réel, et même de l’être, ou bien sont-elles le simple reflet de l’esprit du mathématicien ou de la mathématicienne qui les crée ? Ces questions épistémologiques ne sauraient être éludées si l’on veut s’inscrire dans une démarche de démystification des mathématiques. Elles vont permettre de lever un pan de voile sur ce que certains pensent être le « mystère » des mathématiques, ou encore ce que Srinivasa Rao (2000) appelle « mathémagie » [1].

Définition et taxonomie des branches des mathématiques

Si l’usage des outils mathématiques dans différentes sciences, ainsi que son enseignement et sa pratique sont répandus, sa définition comme science n’est pas toujours clairement cernée par tous ceux/celles qui s’y intéressent. Il est donc nécessaire de répondre à deux questions essentielles : qu’est-ce que les mathématiques? Quelles en sont les branches, les approches et les théories?

Approche définitionnelle des mathématiques

Le terme « mathématique » est issu du mot grec « mathêmaticos », puis du mot latin « mathematicus » (Dauzat, Dubois & Mitterand, 1971 : 451). On peut le décomposer en deux éléments : d’une part mathêma, « science » formée sur la racine, c’est-à-dire un substantif du verbe « manthênein » qui signifie « apprendre » (Dauzat, Dubois & Mitterand, 1971 : 451); d’autre part, le suffixe d’origine grecque « -tique » que l’on retrouve dans les noms des arts, des techniques, des méthodes, des styles (Traoré & Barry, 2007). La mathématique est donc définie comme suit :

La mathématique est une science hypothético-déductive qui, en développant un langage autonome, élabore et étudie des notions abstraites liées les unes aux autres et souvent capables de fournir des modèles et des processus opératoires permettant de mieux comprendre de nombreux aspects du monde observable, en particulier lorsque peuvent être invoquées des idées de quantité, de forme et de partie de quelque chose. (Pruvost-Beaurain, 2019)

Autrement dit, les mathématiques sont la science qui étudie les nombres, l’espace ainsi que les structures qu’elles créent elles-mêmes pour leurs propriétés et l’analyse de leurs modèles. En d’autres termes, elles sont cette matière enseignée à l’école qui permet d’étudier l’algèbre, l’arithmétique et la géométrie. En somme, les mathématiques désignent l’ensemble des théories concernant les nombres, les figures géométriques, les structures algébriques et topologiques, les fonctions numériques et complexes, le calcul intégral et différentiel, les probabilités et statistiques, les ensembles…

C’est ainsi qu’on distingue en les classifiant, les théories mathématiques pures ou fondamentales et les théories mathématiques appliquées (Guillopé, Helffer, Pansu & Prural, 1998). Les origines lointaines de ces deux grandes branches des mathématiques (endogène et exogène) somme toute interdépendantes, selon Anta Diop, proviennent de l’existence de « deux écoles de pensée correspondant aux deux courants philosophiques, idéaliste et matérialiste, même si l’appartenance des scientifiques à ces écoles n’est pas toujours explicitement avouée » (2011 : 163). Il reste que, au fil des années, ces deux grandes tendances ont connu un développement tel qu’il en a découlé une multitude d’approches, des théories au sein de chacune des branches.

Typologie des approches en mathématiques

Dans la pratique, il existe de nombreuses conceptions mathématiques. Mani (2007) distingue trois aspects sous lesquels le savoir mathématique peut être perçu : un aspect interne aux mathématicien·ne·s, un aspect social et un aspect culturel. Pour lui, les mathématiques pures (« pure mathematics ») doivent être considérées comme un corps d’idées qui émergent et qui se logent dans l’esprit des mathématicien·ne·s :

Les mathématiques pures sont un immense organisme construit entièrement et exclusivement sur des idées qui émergent dans l’esprit des mathématicien·ne·s et y vivent.[2] (2007 : 1)

L’auteur, pour expliquer sa définition, trace trois trajectoires pouvant être empruntées par le mathématicien ou la mathématicienne. Premièrement, les mathématiques peuvent être conçues comme les résultats ou les contenus des publications des chercheurs et des chercheuses (manuscrits, livres, articles scientifiques, notes de cours, etc.). Ensuite, une autre conception consiste à considérer les mathématiques comme une activité humaine profondément ancrée dans la réalité (« deeply rooted in reality »). Enfin, vient en troisième position ce que l’auteur nomme « château des mathématiques » (« castle of mathematics »), désignant ainsi, le niveau le plus élevé dans l’abstraction mathématique, comme un étagement supérieur (« towering somewhere in the Platonic World of Ideas ») (« dominant quelque part dans le monde platonique des idées ») surplombant les autres.

Cette branche comprend d’une part les théories mathématiques de la quantité et d’autre part celles de l’ordre. Parmi les sciences mathématiques de la mesure ou de la quantité, on distingue :

-

les théories mathématiques complexes du nombre et de l’espace travaillent sur l’analyse infinitésimale, la géométrie différentielle, le calcul intégral, le calcul des probabilités, la géométrie analytique, etc.;

-

les théories mathématiques du nombre qui s’ouvrent à l’arithmétique, l’algèbre élémentaire et abstraite, la théorie des nombres (entiers, relatifs, rationnels, réels). Les chiffres/symboles de zéro (noté « 0 ») à neuf (noté « 9 »), sont d’origine indo-arabe et adoptés par les mathématicien·ne·s d’Occident grâce à Gerbert d’Aurillac et Leonardo Fibonacci. C’est à ce dernier que l’on attribue le mérite de les avoir répandus en Occident à travers son ouvrage Liber Abaci, traité d’arithmétique publié en 1202 et qui prône les avantages des méthodes de calcul des pays de l’Islam, notamment la méthode positionnelle indienne (Bouslama, 2006; Greenwald & Thomley, 2012 : 54).

La diffusion en Occident des chiffres arabes[3] a permis d’établir un nouveau système d’écriture des nombres. Cette écriture facilite la formulation de règles pour les opérations et de conventions de calcul qui rendront possible, à partir du XVIe siècle, l’invention de l’algèbre. L’entier naturel, dans sa plus ancienne idée « proto-mathématique rigide » 1, 2, 3… est telle que ces premiers entiers ont acquis des significations symboliques, et mêmes religieuses dans plusieurs cultures. Cette idée est devenue « protophysique » avec le comptage des objets matériels et plus tard des objets immatériels comme le temps (avec les jours et les nuits…). Cette idée est devenue « mathématique » quand il a fallu compter, additionner ou faire du commerce. Un système numéral universel (le système décimal) a été inventé. Un siècle plus tard, après l’invention de l’algèbre, la création de la géométrie (analytique) et l’introduction de l’idée de fonction, naîtront diverses sous-branches des mathématiques comme le calcul infinitésimal (l’analyse comprend le calcul différentiel et le calcul intégral) ou le calcul des probabilités (Greenwald & Thomley, 2012 : 806).

- la théorie des groupes, la topologie, la théorie des ensembles et la logique mathématique se développeront pour l’essentiel à partir du XIXe siècle. La théorie des groupes avec Évariste Galois traite d’ensembles munis d’une loi de composition interne vérifiant certaines propriétés spéciales. Les théories mathématiques de l’espace intègrent les différentes géométries (affine et projective) : la géométrie euclidienne et les géométries non euclidiennes (de Lobatchevski ou de Riemann). La topologie avec Riemann s’intéresse aux propriétés mathématiques « invariantes » par déformation géométrique ou par transformation « continue » des objets. Lorsqu’un espace est courbé, tordu, étiré ou plus généralement déformé, certaines propriétés mathématiques demeurent inchangées.

Parmi les sciences mathématiques de l’ordre, on distingue :

-

la théorie des ensembles avec Cantor. Elle a permis notamment de définir avec plus de précision le concept d’« infini »;

-

l’algèbre, de l’arabe al-jabr, « contrainte, résolution », est la branche des mathématiques qui étudie la résolution d’équations à l’aide des signes et symboles (algèbre classique) ou à l’aide de structures mathématiques comme les groupes, les anneaux et les corps (algèbre universelle). D’après Masood, l’algèbre, par la diversité de ses développements et la contribution des chercheur·se·s, compte parmi les composantes les plus importantes des mathématiques :

De plus, avec l’algèbre d’Al-Khwarizmi, ces savants nous ont fourni le plus important outil mathématique jamais conçu, et qui sous-tend toutes les facettes de la science, ainsi que des processus plus quotidiens.[4] (2009 : 139-140)

Ainsi, pour l’auteur, l’algèbre est considérée comme l’un des plus grands outils mathématiques jamais inventés, qui, à travers son usage, rejoint presque toutes les autres branches de la science. Al Khwarizmi écrit le premier traité d’algèbre sous le titre Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison[5]. La latinisation du nom de ce mathématicien a donné naissance au mot « algorithme ». Par ailleurs, ce livre constitue une somme d’informations considérables sur la résolution des équations de premier et de second degré et il ne contient aucun chiffre, toutes les équations étant écrites avec des mots.

- la théorie des catégories, introduite au début des années 1940 par Samuel Eilenberg et Saunders MacLane, est comme un langage pour étudier les structures mathématiques et les relations qu’elles entretiennent.

Aussi rigoureuse qu’une telle conception puisse être, elle nous laisse cependant dubitatifs quant à son efficacité. Dire qu’il est un niveau supérieur de la pratique mathématique induit que les autres niveaux sont inférieurs. Dire que les mathématiques pures constituent le summum de la réflexion mathématique, c’est considérer que des pratiques d’une mathématique ancrée dans la réalité ou contextualisée seraient secondaires. Nous ne partageons donc pas cette conception hiérarchisée des pratiques mathématiques qui peuvent mener à des discriminations, à des injustices cognitives. Nous pensons que toutes les disciplines mathématiques sont dignes d’intérêt qu’il n’y a pas lieu d’en faire une hiérarchie. Sans amoindrir le rôle que peuvent jouer les mathématiques dites « pures » dans le développement de l’intellect et de la cognition humaine, nous privilégions, dans nos pratiques, une approche mathématique qui se préoccupe des conditions de vie des populations. Ce sont donc des mathématiques au service du développement humain dont il s’agit. Comment concevoir autrement la place d’une discipline aussi centrale dans la vie humaine quand on est membre d’une société où les besoins parmi lesquels les plus élémentaires manquent? Peut-on, à juste titre, se satisfaire d’une course vers le « château des mathématiques » alors que la majorité ne possède ni les moyens d’accéder au château ni la possibilité de le voir et de le toucher. Par cette analogie, nous voulons montrer que les besoins humains, aussi minimes soient-ils, ne sauraient être détachés des préoccupations intellectuelles, car si faire de la science pour la science est bien, faire de la science pour le progrès est meilleur. Piron nous invite à nous poser les questions suivantes : quel rôle une université peut-elle jouer dans le développement local durable de la communauté qu’elle dessert (ville, région, pays), elle dont la vocation est officiellement de transmettre des connaissances « scientifiques » de type universel? Qu’a-t-elle à dire et à faire à propos des enjeux du développement local de sa communauté? (Piron, 2016 : 308).

En réfléchissant à ces interrogations et en les mettant en relation avec l’environnement dans lequel nous vivons (ville de Ngaoundéré, région de l’Adamaoua au Kamerun), on voit jaillir tout de suite les problèmes vécus par la population au quotidien, et surtout les solutions que peuvent apporter les mathématicien·ne·s : les infrastructures scolaires, les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, la gestion de la circulation, la gestion des marchés, l’urbanisation, l’approvisionnement en eau et en électricité, la gestion des déchets ménagers, etc. On se rend compte qu’il n’y a pas un secteur de la vie qui ne puisse être l’objet d’une investigation mathématique. Il suffit d’y penser. Dans le cas de la circulation urbaine par exemple, les systèmes dynamiques peuvent être mis à contribution pour évaluer le flux de la circulation, le repérage des endroits à forte densité de circulation et les horaires de pointe. Dans le cas de la gestion domestique du revenu familial, les systèmes d’équations ou d’inéquations linéaires peuvent aider à gérer le type de rationnements spécifique ou sous contraintes de l’alimentation de la famille. D’autres exemples de solution dans d’autres secteurs peuvent être envisagés. C’est de cette manière que nous pourrons réconcilier les mathématiques, voire la recherche scientifique, avec la société; en réduisant significativement l’écart entre l’univers des mathématiciens·ne·s et le monde des profanes. On aura aussi contribué à résorber cette image mystifiante de la discipline.

Les théories mathématiques appliquées s’intéressent, de leurs côtés, aux applications des savoirs et aux résultats des mathématiques fondamentales dans d’autres disciplines. C’est ainsi qu’on parle souvent de mathématiques pour les sciences de l’ingénieur, pour biologistes, entre autres. Ses activités sont essentiellement à caractère exogène, c’est-à-dire portées vers l’utilisation des outils et démarches mathématiques pour répondre à des préoccupations en dehors du domaine des mathématiques pures comme en ingénierie, en économétrie, en météorologie, en épidémiologie, en statistiques, en théorie des jeux, en mécanique, en physique, en chimie, en biologie, en linguistique, en sociologie, en littérature, en politique…

En général, les outils des mathématiques (pures ou appliquées) peuvent être sollicités pour mener des études approfondies sur des phénomènes ou les situations observées, vécues ou non par les humains. L’un des principes éthiques de cet usage est que ces outils doivent contribuer à la réalisation du bonheur des humains et non le contraire. C’est à ce titre que Rabelais met en garde les esprits crédules qui font la recherche pour la recherche en rappelant, à toutes fins utiles, que « Sapience n’entre point en ame malivole, et science sans conscience n’est que ruyne de l’ame »[6] (Rabelais, 1992/1993 [1532] : 31). Cette règle qui rappelle la nécessité d’une pratique moralement saine de la science ne se limite guère aux discours du scientifique. Elle concerne aussi ses objectifs, son mode de raisonnement et sa démarche.

Réflexion philosophique sur la scientificité des mathématiques

Qu’on les situe dans la Grèce antique (Bouveresse, Itard et Sallé, 1977), dans l’Égypte pharaonique, dans le bassin du Congo (Huylebrouck, 2005) ou dans la civilisation asiatique (Dahan-Dalmédico & Peiffer, 1982), les mathématiques ont toujours fait figure de modèle dans la recherche de la vérité scientifique (Baumann, 2004-2005; Launay, 2016). Les philosophes tels que Platon, Descartes, Spinoza et Leibniz en font l’outil idéal de la science, de la connaissance, le chemin privilégié vers la philosophie. Les réflexions philosophiques de ces auteurs se rapportent généralement sur la scientificité des mathématiques : quels sont l’objet, les méthodes et la finalité de cette discipline?

La conception platonicienne : la mathématique comme outil de préparation à la dialectique

Platon a fait inscrire au fronton de son école, dans les jardins de l’Académie qu’il a fondée en 387 avant Jésus-Christ (Brisson, 2014) la formule suivante : « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». Cette injonction indique, à n’en point douter, qu’avant de s’intéresser à la philosophie, il faut se mettre d’abord à l’école de la science des figures et de l’espace physique, qui de nos jours est considérée comme une branche mathématique. Pourquoi faut-il être géomètre? Autrement dit, pourquoi faut-il être doté des connaissances en géométrie pour accéder à l’école platonicienne? Posséder les connaissances en géométrie sous-entendrait alors que l’on soit doué de raison, doté du bon sens et imprégné d’idées de logique procédurale[7]. En effet, Platon dans La République affirme que la géométrie « a pour objet la connaissance de ce qui est toujours et non de ce qui naît et périt » (trad. de Baccou, 1936; Kindschi, 2005). La notion de connaissance et notamment de connaissance vraie si chère à Platon est possiblement accessible par l’esprit humain dans le domaine de la science du réel contrairement à la vision pessimiste de certains présocratiques comme Xénophon, Parménide et Démocrite, qui trouvent que « l’homme ne peut pas atteindre la vraie connaissance, selon eux, mais seulement formuler des opinions, affirment-ils. La vérité n’est accessible qu’aux dieux. » (Drouet, 2020 : 1-2). Cependant, tous partagent le schéma épistémo-ontologique qui oppose les apparences sensibles à la réalité, et l’opinion au savoir. Dans le livre VI, Platon montre d’une manière subtile la position et l’importance de la science et notamment de la ou des mathématique·s dans le vaste univers des formes de savoirs. Pour ce faire, il utilise le fameux symbole de la ligne pour développer conjointement et par une analogie remarquable, la théorie de l’Être (Ontologie) et la théorie de la Connaissance (Épistémologie). C’est d’ailleurs dans cette dernière théorie qu’il situe la ou les science·s et avec elle·s, la ou les mathématique·s.

L’allégorie de la ligne de Platon

Platon représente sous la forme d’une ligne verticale segmentée (voir dessin ci-dessous proposé par Yvon Lafrance, 1981, 159-196), les différents degrés de connaissance ou formes de savoirs selon leurs objets et leurs rapports de démarquage respectifs.

Dans sa démarche, il commence par tracer une ligne verticale segmentée et orientée (du bas vers le haut marquée (AB), qui divise l’espace en deux demi-plans (côtés gauche et droit) dont l’un (côté gauche) représente la théorie de l’être (Ontologie) et l’autre (côté droit) représente la théorie de la connaissance (Épistémologie). Puis il coupe horizontalement par un point marqué C, cette ligne en deux parties. Une des moitiés dans le demi-plan Ontologie représente le genre ou le monde visible et l’autre le genre ou monde intelligible. Dans le demi-plan Épistémologie et selon le même ordre de progression, une des moitiés représente l’opinion et l’autre moitié représente la science. Il coupe de nouveau horizontalement en deux parties aux points marqués D et E respectivement, les moitiés en dessous de C et au-dessus de C, de sorte que les proportions AC : CB = AD : DC = CE : EB[8] soient toujours gardées. La première moitié du monde visible représente les ombres et les images des objets matériels et la seconde moitié de ces objets eux-mêmes. La première moitié du monde intelligible représente les formes intermédiaires et la seconde moitié représente les formes intelligibles. La première moitié de l’opinion représente les illusions ou représentations que nous avons des choses sensibles et la seconde moitié représente la croyance naïve. La première moitié de la science que nous avons des choses intelligibles représente la pensée discursive et la seconde moitié l’intellection pure ou la dialectique. Pour Platon, nos opinions sont l’équivalent des images parfois trompeuses que nous constatons dans le monde visible. Par exemple, quand le soleil frappe sur notre tête, nous avons l’impression qu’il est juste au-dessus de nous, et pourtant, il se trouve à des années-lumière de la terre, alors que notre science représente les objets eux-mêmes dans le genre ou monde intelligible.

Ce schéma de Lafrance (1981) reste très laconique et ne nous permet pas de situer clairement la position de la ou des mathématique·s dans le genre/monde intelligible.

Drouet décrit cette analogie de la ligne de Platon par une approche dualiste comparée qui nous semble plus aisée à la compréhension, et qui rend plus « visible » la position de la ou des mathématique·s en épistémologie :

On retrouve ici le même principe d’organisation que précédemment : les objets de la connaissance déterminent, par leur nature spécifique, les degrés de la connaissance.

– Au genre des objets visibles correspond l’opinion;

– Au genre des objets invisibles (intelligibles) correspond la science.

Chaque genre d’objet et chaque degré de connaissance se subdivise à son tour :

– Les objets visibles (ou sensibles) sont soit des images soit des choses sensibles. Les images ne peuvent être connues que par l’imagination, laquelle ne produit que des représentations ou des illusions. Les choses sensibles ne peuvent donner lieu qu’à des certitudes sensibles, des croyances (pistis). Dans les deux cas, on n’a affaire à une connaissance obscure, instable et faillible (l’opinion) précisément, car son objet est sensible, instable, toujours autre que lui-même.

– Les objets invisibles (ou intelligibles) sont soit les objets mathématiques et les hypothèses soit les formes intelligibles. Les objets mathématiques sont connus par la pensée discursive ou dianoétique (dianoia), qui procède par des démonstrations, lesquelles sont des discours (raison pour laquelle les démonstrations appartiennent au genre de la pensée discursive). Les formes intelligibles, quant à elles, ne peuvent être appréhendées que par la pensée intuitive ou noétique, donc par-delà le discours, sous la forme plutôt d’un contact direct (le plus souvent présenté comme une vision) avec la réalité. Seule la vision des formes intelligibles peut donner lieu à une connaissance parfaitement claire.

À chacun de ces degrés se rattachent toutes les disciplines d’éducation des gardiens de la cité décrites dans la République.

– À l’imagination correspondent la musique et la poésie. En proposant des images de la vertu et du vice, les arts participent de l’éducation. Pour reconnaître la beauté et toutes les vertus dans les belles choses de l’art, l’âme doit d’abord en avoir reconnu les formes. En retour, à défaut de savoirs, les arts donnent de bonnes habitudes à l’âme, la mettant dans un état d’harmonie […].

– À la certitude sensible et aux croyances qui en découlent correspond la gymnastique. En s’occupant du corps, la gymnastique focalise l’attention de l’âme sur ce qui naît et ce qui meurt […].

– Aux sciences mathématiques correspond l’exercice de la pensée discursive proposé par l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie, la stéréométrie[9] et l’harmonie […].

– Enfin, la pensée intuitive est exercée par la dialectique.

Platon semble ainsi désigner trois grands degrés de connaissance pour l’homme :

– La connaissance sensible

– La connaissance mathématique

– La connaissance dialectique, réservée au seul philosophe.

L’idée directrice que semble poursuivre Platon ici est que la philosophie se distingue des autres modes de connaissance : en tant qu’elle est la science par excellence, elle rend l’esprit capable de se ressouvenir des formes intelligibles qui donne l’explication de toutes choses. Elle rend également capable de se détacher du corps et du sensible, pour ne s’en tenir qu’à la pensée pure. Le philosophe est donc le seul à pouvoir saisir l’être des choses, par le seul exercice de la pensée dialectique.[10] (Drouet, 2020 : 10-11).

Cette explication de Drouet (2020) nous permet à suffisance de résumer, à notre manière, l’allégorie de la ligne de Platon à travers l’illustration schématique ci-après, dans laquelle les parties issues des subdivisions successives respectent bien le même rapport dimensionnel de proportionnalité et sont hiérarchisées en niveaux (1er niveau et 2e niveau), aussi bien dans le monde réel que dans le monde non réel, et suivant le degré de perception des réalités par nos sens et par notre esprit. Les termes dia noya et dianoia (utilisés par Drouet) représentent pour nous cette même entité intelligible qui, à travers la pensée discursive, saisit les objets mathématiques et procède toujours par une démarche démonstrative pour rechercher la vérité. Le mot « Science » avec un « s » majuscule n’est pour nous qu’une illustration de la grande famille des disciplines reconnues sans complaisance comme scientifiques.

L’esprit humain possède des principes, des idées naturelles, dont des notions mathématiques. Les rationalistes soutiennent que ces notions mathématiques existent a priori, indépendamment de toute expérience. Par exemple, les opérations de comptage et d’addition avec les nombres entiers naturels ne sont l’objet d’aucune abstraction humaine. Elles se trouvent dans les actes marchands traditionnels, le dénombrement de bétails et les mesures agraires des sociétés humaines. Par contre, certains concepts mathématiques créés à une époque passée semblent avoir été abandonnés faute d’intérêt pour les chercheur·e·s (Dyson, 1972). De l’avis de Platon, il existe un monde des idées fait de réalités intelligibles qui sont des modèles de choses sensibles. Il postule que le monde sensible est une copie pâle du monde intelligible qui seul est véritablement réel [trad. de Baccou (1936)]. Le premier, dans la mesure où il est soumis au mouvement, au devenir, à la corruption, à la justice humaine (essentiellement non-distributive et en proie à la subjectivité) n’est pas un monde susceptible de donner lieu à la connaissance parce que tout est en devenir, tout est apprécié par nos sens. La connaissance, sans être immuable pour ce philosophe, s’occupe de ce qui est stable, ce qui ne se transforme pas, ce qui ne varie pas, et en un mot, ce qui est immuable.

Pour Platon, les mathématiques se situent au premier niveau du monde intelligible dans la théorie de la connaissance[11]. Elles sont intermédiaires entre les deux mondes sensible et intelligible. L’effort philosophique consiste à se débarrasser des apparences pour accéder à l’Être, pour le connaître tel qu’il est. Les mathématiques aident déjà dans ce sens. Les mathématicien·ne·s raisonnent sur les objets tels que le cercle, la ligne, le point, le carré, l’angle qui appartiennent au monde intelligible; ce ne sont pas des objets sensibles qu’on peut par exemple toucher. Puis, ils raisonnent, par le biais de la représentation graphique, sur ces objets en dessinant des figures sur une feuille de papier ou sur un tableau. C’est en les dessinant que ces objets prennent vraiment naissance, si bien qu’on puisse les voir et même les toucher; car il n’y a pas d’objet mathématique en dehors du discours mathématique qui le définit et le caractérise. En d’autres termes, c’est la définition de l’objet qui donne naissance à l’objet lui-même. Il s’agit d’êtres abstraits qui n’existent que parce que les mathématicien·ne·s les désignent comme tels dans leur raisonnement. Par exemple, un cercle est un cercle à partir du moment où on le représente sur un support. Du point de vue des formalistes, les objets mathématiques font partie des systèmes essentiellement conventionnels, ceci dans la mesure où « les propositions mathématiques, comme leurs objets, sont vides de contenu. Les mathématiques se réduisent à un maniement correct des symboles. Ainsi donc les objets des mathématiques ne sont pas des objets en soi, et la pensée mathématique n’a d’existence que dans les codes symboliques qui la manifestent » (Owona, 2007 : 130). La définition mathématique est a priori alors que la définition des sciences d’observation est empirique. Aussi abstraite qu’elle soit, la définition mathématique est opératoire et la définition naturaliste est descriptive. Définir le carré comme un polygone ayant quatre côtés égaux et quatre angles droits, c’est créer et construire ce carré. Définir l’oiseau comme vertébré ovipare ayant des plumes et des ailes, c’est le découvrir à travers cette description.

En revanche, les mathématicien·ne·s raisonnent sur le carré en le traçant sur un support ou espace physique (le tableau, la feuille de papier, etc.). La mathématique est une initiation à l’abstraction; elle aide ainsi l’esprit humain à se détacher du sensible (c’est-à-dire du réel) vers l’intelligible (c’est-à-dire le rationnel). C’est elle qui prépare à toute dialectique philosophique. Mais Platon place la dialectique au-dessus de la mathématique qui, elle, reste encore imparfaite du fait qu’elle fonctionne encore sur la base d’hypothèses; les mathématiques sont une science hypothético-déductive. Pour lui, la dialectique est « la seule vraie science, puisqu’à travers les formes où il [sic] se déploie, elle remonte à la source de l’être. » [trad. de Baccou (1936 : XLV)]. Par exemple, un arbre existe puisque nous le voyons bouger sous l’effet de la force du vent. La seule idée d’arbre nous fait accepter immédiatement l’existence réelle de l’arbre[12].

Descartes et la pensée mathématique rigoureuse

La conception cartésienne met en avant la certitude des raisonnements mathématiques, leurs évidences, ainsi que la rigueur de leurs démarches qui partent toujours des problèmes simples et progressent vers les problèmes plus complexes; les démarches sont conçues selon un système méthodique qui ne saute pas les étapes. C’est ce qu’il exprime dans le propos suivant.

Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de la certitude et de l’évidence[13] de leurs raisons : mais je ne remarquais point encore leur vrai usage; et, pensant qu’elles ne servaient qu’aux arts mécaniques, je m’étonnais de ce que leurs fondements étant si fermes et si solides, on n’avait rien bâti dessus de plus relevé. (Descartes, 2011 [1637] : 9)

Descartes pointe deux caractéristiques essentielles du raisonnement mathématique : la certitude et l’évidence. Le premier terme décrit une qualité fondamentale des résultats en mathématiques : toute solution avancée pour résoudre un problème mathématique est conçue en sorte qu’il n’y ait aucun doute sur sa validité. De même, ce résultat devra être compréhensible et visible sans l’intermédiaire d’une quelconque intervention extérieure.

Pour lui, les pensées isolées n’ont aucune valeur. Il est nécessaire d’enchaîner les idées de manière cohérente pour produire un savoir à l’abri de l’erreur. Il n’y a de raison qu’en un esprit qui conduit sa pensée par l’ordre et la rigueur. Dans son ouvrage Discours de la méthode, il explique à partir de son expérience personnelle ce que représente une démarche rigoureuse.

Règle 1

Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle; c’est-à-dire, d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention; et de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. (Descartes, 2011 [1637] : 14)

Cette première règle porte sur la notion d’évidence. Le philosophe recommande de n’admettre pour vrai que ce qui ne souffre d’aucun doute. Il est donc important que les chercheur·se·s se débarrassent de toute idée fausse ou qui ne peut être prouvée.

Règle 2

Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. (Descartes, 2011 [1637] : 14)

Le deuxième principe concerne l’analyse des phénomènes. Il est recommandé de toujours segmenter les phénomènes en de petites unités afin de les étudier en profondeur, en traitant toutes les étapes.

Règle 3

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu’à la connaissance des plus composés; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. (Descartes, 2011 [1637] : 14-15)

La troisième règle se rapporte à l’ordre et à la cohérence des analyses : partir des objets simples vers les objets complexes.

Règle 4

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre. (Descartes, 2011 [1637] : 15)

Cette dernière règle concerne des vérifications minutieuses pouvant ouvrir à des règles générales.

Il applique cette méthode de la manière suivante. Il commence par douter de tout, de nos sens, en disant que nos sens peuvent très souvent nous tromper. Par exemple, quand le soleil nous brûle, nous avons l’impression qu’il est juste au-dessus de notre tête alors qu’il est situé à une distance évaluée en centaine de millions de kilomètres de la terre. Il doute ensuite de tout ce qu’il a appris jusque-là, de toutes les démonstrations qu’on lui a proposées comme étant vraies. Il doute aussi de la réalité du monde extérieur; il se peut que les objets que nous voyons ne soient pas réels, de la même manière que les objets dont nous rêvons ne soient pas toujours dans la réalité. Il se peut que dans notre état d’éveil, nous soyons dans un rêve permanent, mais sans être conscients que nous sommes dans un rêve (Descartes, 2011 [1637]).

Le résultat auquel Descartes parvient au terme de son doute, c’est la certitude de sa pensée, sa conscience. Il peut continuer à douter de son corps, mais pas de son âme. Il se rend alors compte d’une première vérité : la réalité de son existence; le fait que lui, Descartes, existe; autrement, ce serait de l’absurdité, une pure folie. D’où l’assertion « Je pense donc je suis. » qui est en effet sa première vérité. C’est par celle-ci qu’il connaît et reconnaît son existence et c’est de cette vérité que vont découler toutes les autres. L’homme se caractérise donc par sa conscience et n’existe que dans la mesure où il est conscient de son existence pensante. L’essence de l’homme, c’est sa conscience.

De la même manière pour les mathématicien·ne·s, c’est après des hypothèses premières, des bases de raisonnement solides (axiomes, postulats, définitions, conventions, etc.) qu’il va construire toute une axiomatique, une suite de raisonnements. En effet, les postulats sont des propositions non (encore) démontrables que l’on décide d’accepter comme nécessairement vraies et dont il a besoin pour construire une démonstration. C’est ainsi que les mathématiques sont des constructions hypothético-déductives dont le caractère systématique et la cohérence interne reposent toujours et nécessairement sur un petit nombre de postulats. Ces outils créent l’univers dans lequel les mathématicien·ne·s veulent travailler. Par exemple, le 5e postulat d’Euclide stipule : « par un point pris en dehors d’une droite, on ne peut mener qu’une seule parallèle à cette droite. » À cette époque, ce n’était ni une évidence ni un théorème, car il n’était pas encore démontré. Dans la conception actuelle de la géométrie affine, cet axiome est devenu un théorème.

Les mathématiques sont pour l’esprit un moyen d’accès à la vérité par la démonstration, la rigueur et la cohérence. C’est pourquoi Descartes voudrait expliquer, de par la méditation philosophique, la méthode qui permet à la démarche mathématique d’enchaîner les énoncés clairs et évidents : « Ces longues chaines de raisons, toutes simples et faciles dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations » (Descartes, 2011 [1637] : 15) vont, aux yeux de Descartes, permettre à l’esprit philosophique de réaliser ses plus hautes fonctions dans la recherche de la vérité. La vérité cartésienne réside en ce qu’il voit évidemment, c’est-à-dire très distinctement et très clairement (Descartes, 2011 [1637] : 25). Il s’agit d’une évidence rationnelle, d’une certitude complète d’inspiration mathématique. En raisonnant maintenant chaînon par chaînon, il réhabilite tout ce qu’il a remis en doute. Pour lui, les mathématiques sont un modèle de pensée rigoureuse; elles occupent une place de choix en philosophie, et elles ont donné même naissance à toute une branche de philosophie des sciences, la philosophie des mathématiques (Whitehead & Russell, 1910).

Bachelard : les mathématiques comme construction de l’esprit

Pour Bachelard l’importance des mathématiques réside dans sa capacité inventive. Il semble avoir une attitude réservée à l’égard de l’axiomatique et du formalisme (Loi, 1984). La place des mathématiques dans les travaux du philosophe est tellement prépondérante qu’elles traversent toute son œuvre, comme le relève Martin[14] :

Il est impossible de lire Bachelard sans être saisi par l’importance attribuée à la connaissance mathématique. Importance est même trop peu dire : c’est d’omniprésence qu’il s’agit. Pour Bachelard, la mathématique est la pensée rationnelle par excellence et toute son œuvre démontre inlassablement que penser le réel, c’est le construire mathématiquement. (Martin, cité par Loi, 1984 : 1)

Les mathématiques intéressent Bachelard surtout dans leurs rapports avec la physique qui relève du réel.

La science physique a trouvé dans les mathématiques un langage qui se détache sans difficulté de sa base expérimentale et qui, pour ainsi dire, pense tout seul. Mais en fait, nous sommes obligés pour comprendre réellement une expérience physique de traduire sous forme d’expérience personnelle les conclusions que les mathématiques nous suggèrent. (Bachelard, cité par Loi, 1984 : 2)

Les mathématiques constituent alors dans la conception bachelardienne des outils efficaces au service de la recherche en physique. Toutefois, il précise qu’il est nécessaire d’adjoindre au résultat mathématique l’expérience personnelle des physicien·ne·s. Il s’agit donc non pas de transposer les concepts mathématiques en physique, mais davantage de les adapter au développement de la science. C’est ce qu’il nomme « la rectification des concepts » (Loi, 1984 : 2). Le réel mathématique est une construction expérimentale, conçue en termes mathématiques. Ainsi, le modèle mathématique n’est pas rigide, mais se construit par une reformulation permanente des principes de base. Pour Bachelard, les mathématiques sont un langage indispensable pour les autres sciences avec lequel on peut bâtir ce qu’on veut selon le conventionnalisme mathématique, c’est-à-dire dans le respect strict de certaines règles bien connues et inhérentes à cette discipline. Elles produisent un double effet : au niveau du sujet (avec des potentialités intellectuelles, développement cognitif chez l’individu) et au niveau de l’objet (avec des applications dans la société). Il réconcilie ainsi la science et l’âme des savant·e·s. Cette réconciliation et ce syncrétisme entre les sciences et les humanités traversent pratiquement toute l’œuvre de Bachelard.

L’un des points de divergence entre l’approche bachelardienne et l’approche cartésienne de l’expérience scientifique concerne la démarche. Pour Bachelard, la méthode cartésienne est réductrice, parce qu’elle ne permet pas une extension par un renouvellement permanent de l’expérience pour l’éprouver, pour la « compliquer » (Bachelard, 2008 [1934]). Les théories scientifiques ne devraient donc pas être figées, car la pensée est un mouvement dynamique et le questionnement est permanent. Les connaissances du passé servent de base pour créer de nouvelles. On est donc dans un mouvement continuel, une succession qui ne craint pas les contradictions. C’est ce que pense Bachelard quand il affirme que : « Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés. Accéder à la science, c’est, spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. » (Bachelard, 2015 [1934] : 17). Nous projetons chacun, sur le monde qui nous entoure, non seulement des sentiments, mais aussi toutes les dispositions héritées de notre passé culturel ou de nos traditions sociales. L’esprit sans être vide se donne toujours un univers; et puisque les mathématiques traitent du réel comme du possible, de ce qui est comme de ce qui peut être, pourquoi ne traiteraient-elles pas des choses de l’esprit? Les mathématiques réalisent la synthèse entre le sujet et le monde. Elles peuvent donner une représentation réelle à la pensée; la concrétiser à travers un modèle. Pour Soler, un modèle est « un cadre représentatif, idéalisé et ouvert, reconnu approximatif et schématique, mais jugé fécond par rapport à un but donné : prévoir, agir sur la nature, la connaître mieux, etc. » (Soler, cité par Sagaut, 2008-2009 : 38)

En mathématiques, il y a une cohérence entre l’image réelle et le modèle mathématique associé. C’est en libérant l’image de l’intuition, en la posant comme imaginaire au travers d’un modèle mathématique bien élaboré et non plus comme image du réel, que la mathématique dévoile sa véritable place. Pour Bachelard, l’imaginaire est au-dessus de la mathématique au même titre que la dialectique de Platon. En fait, les mathématiques ne chassent pas l’intuition, mais la structurent en l’élaguant de toutes imperfections. Si les mathématiques sont plus riches, c’est simplement parce qu’il n’y a jamais de contradictions internes dans le corps des mathématiques[15]. Il n’y a pas par exemple de contradiction entre la définition mathématique d’une onde, avec comme paramètres intrinsèques : l’amplitude, la fréquence et la longueur d’onde, et les équations d’échanges d’énergie dans l’effet photoélectrique. En mathématiques, c’est la raison qui crée, à travers leurs définitions, les objets et les outils qu’elle saisit et utilise pour démontrer.

Pour lui, on ne saurait remplacer l’image expérimentale par l’équation. En outre, le raisonnement mathématique va des prémisses aux conséquences. C’est en cela qu’est perceptible sa rigueur. On conclut sur la seule base de la chaîne démonstrative, sans rien admettre de l’extérieur. De ce point de vue et par analogie avec la phénoménologie des philosophes, la mathématique est une phénoménographie[16]. En permettant aussi de déchiffrer d’autres aspects de la réalité, elle devient ainsi, en plus d’être une science contemporaine, une phénoménotechnique (Ienna, 2019) capable de postuler le possible, l’inconnu ou l’infini (quand il faut conjecturer le comportement asymptotique de la dynamique d’un phénomène dont le modèle mathématique présente une forme itérative, on peut, dans certains cas, utiliser le raisonnement par récurrence). Ainsi, la science de la réalité cesse de se contenter du comment phénoménologique pour rechercher le pourquoi mathématique, la formation de l’esprit. Le raisonnement mathématique n’est donc pas simplement cohérent et rigoureux, il est aussi fécond et par conséquent efficace pour projeter, extrapoler; bref, pour prédire.

Le fait qu’en physique, il soit impossible de décrire un objet à travers l’espace (euclidien) et le concept de matière rend nécessaire de penser cet objet à travers un modèle mathématique qui renferme tous les paramètres caractéristiques intrinsèques de l’objet. En effet, si l’objet était parfaitement discernable (par la forme, la masse, la position, la vitesse, etc.), les mathématiques n’auraient qu’un rôle descriptif, donc resteraient extérieures au phénomène. Or, il n’y a que les mathématiques qui puissent fournir un modèle de compréhension et de caractérisation d’un objet indéterminé ou indéterminable, mais dont l’existence est établie dans un modèle. La mathématisation n’est donc pas seulement une description d’un réel étranger à l’entendement de l’homme, ou encore une recette (ou un décryptage) des lois mathématiques qui seraient inscrites à notre insu dans l’univers, mais elle est une construction. Pour Bachelard, les mathématiques sont techniques et tout à fait utiles au physicien, à l’architecte. L’expression « bâtir les mathématiques » trouve ici tout son sens pratique.

Kant et l’idée de l’« intuition sensible » en mathématiques

Même s’il n’a pas élaboré une philosophie des mathématiques à proprement parler, Kant a produit de nombreuses réflexions à la fois sur les concepts et les méthodes mathématiques. L’une des idées phares qu’il a développées sur la géométrie et l’arithmétique est celle de l’intuition, conçue comme des « images pures » de l’intuition de l’espace et du temps. Kant considère qu’une définition mathématique « est à la fois présentation d’un objet intuitif et d’un concept schématisé dans l’intuition » (Pierobon, 2003 : 93). L’activité mathématique se perçoit alors comme une pensée (intérieure) permettant le repérage d’un objet pensé et une schématisation de cet objet dans la pensée. De ce point de vue, Kant va considérer que la définition mathématique est réelle dans la mesure où elle met en relation un concept pensé et sa « réalité objective » parce que conforme au concept. Cela l’amène à conférer aux principes mathématiques une « certitude intuitive » (Pierobon, 2003 : 93).

L’autre idée qui rapproche la philosophie kantienne des mathématiques est sa conception du réel. En effet, le réel est donné chez Kant comme une intuition. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les définitions qu’il donne des notions telles que le temps et l’espace.

Le temps n’est rien d’objectif ni de réel, il n’est ni une substance, ni un accident, ni une relation, mais une condition subjective nécessaire en vertu de la nature de l’esprit humain […]. L’espace n’est pas quelque chose d’objectif et de réel, ni une substance, ni un accident, ni une relation, mais quelque chose de subjectif et d’idéal, issu de la nature de l’esprit par une loi fixe, à la manière d’un schéma destiné à coordonner absolument tout ce qui est apporté du dehors par les sens. (Kant, cité par Chenet, 1994 : 166)

La perception subjective du réel chez Kant semble trouver un grand écho dans le mode de raisonnement des mathématicien·ne·s. Le réel en mathématique pure semble coïncider avec l’« intuition pure » chez Kant. Ce dernier considère que « la mathématique pure et notamment la géométrie pure, ne peut avoir de réalité objective qu’à la seule condition de concerner uniquement les objets des sens. » (2001 [1783] : 50). Pourtant, les objets mathématiques ne coïncident pas toujours avec les objets réels. Pour Kant, le principe de la coïncidence avec la réalité n’est pas valable en vertu du fait que « notre représentation sensible n’est aucunement une représentation des choses en elles-mêmes, mais seulement de la manière dont celles-ci nous apparaissent » (2001 [1783] : 50). Pour comprendre la conception kantienne des mathématiques, il faut d’abord partir de la distinction réalité objective / réalité subjective, puis relier à la seconde la notion d’intuition pure. En prenant le cas du géomètre, Kant situe sa démarche dans une réalité subjective en affirmant que tout se joue à travers son regard subjectif et sa pensée intuitive. Il se distingue ainsi du philosophe qui procède par analyse; lui procédant par construction, sans ressentir la nécessité d’avoir « les choses mêmes devant les yeux » (Kant, cité par Pierobon, 2003 : 39).

Que l’on considère les conceptions de Platon, de Descartes, de Bachelard ou de Kant, les mathématiques sont aujourd’hui une discipline incontournable pour toutes les sociétés qui aspirent à une émergence dans les domaines technique, technologique, social, économique ou culturel (Perrin, 2003; Villani, 2010; Ziegler, 2012). Il est donc un préalable, aussi bien et surtout pour les enseignant·e·s que pour les apprenant·e·s, sans lequel, la compréhension, l’appropriation et l’enseignement des outils mathématiques à des fins utiles semblent périlleux : la connaissance profonde de l’organisation de cette discipline.

Analyse structurale de la discipline mathématique

De manière générale, les sciences mathématiques dans leur structure se caractérisent par un vocabulaire essentiellement mathématique, un ensemble dynamique d’objectifs et une démarche de raisonnement qui obéit à certains principes.

Un vocabulaire propre aux mathématiques

En nous appuyant sur les observations de Lavoisier en chimie et que nous pouvons étendre aux mathématiques, l’on peut distinguer pour toute science, des éléments de trois ordres qui semblent inséparables : « la série des faits qui constituent la science; les idées qui les rappellent; les mots qui les expriment » (Lavoisier, 1789 : 170). En effet, l’un des aspects caractéristiques des discours mathématiques est sans doute la langue utilisée par les mathématicien·ne·s pour faire les mathématiques, la métalangue ou le métalangage mathématique, c’est-à-dire un système permettant de représenter la relation entre l’objet à décrire et son expression :

Les termes de ce système (symboles, catégories, opérations, etc.) sont aussi peu nombreux que possible, explicitement définis, généralisables et robustes. Ils permettent de rendre compte des phénomènes et d’effectuer des calculs dépassant la simple intuition mathématique. (J. Chuquet, Gilbert & H. Chuquet, 2019)[17].

Ce vocabulaire comprend entre autres des objets, des outils, des symboles, des codes et des notions que nous pouvons ranger en trois différents types suivant la catégorisation proposée par Chevellard (1998) : savoirs prémathématiques, savoirs mathématiques et savoirs paramathématiques. Dans le premier cas, il s’agit d’apprentissage à la pratique mathématique pour les jeunes enfants (initiation mathématique, situations mathématisables, éveil mathématique, situations d’ordre mathématique, éducation mathématique)[18]. Dans le deuxième cas, ces savoirs renvoient aux opérations élémentaires telles que l’addition, la multiplication, la factorisation, la dérivation et autres objets géométriques (cercle, triangle, etc.) qui sont des programmes d’enseignement. Le dernier cas correspond aux processus de résolution des problèmes comme la démonstration, les paramètres, les équations, la modélisation, bref des notions-outils qui ne font pas toujours l’objet d’un enseignement systématique. En général, les objets de la connaissance mathématique restent abstraits. Certain·e·s auteur·e·s comme Davis, Hersh et Marchisotto les qualifient d’« objets mentaux » :

Dans le domaine des idées, des objets mentaux, ces idées dont les propriétés sont reproductibles sont appelées objets mathématiques, et l’étude des objets mentaux avec des propriétés reproductibles est appelée mathématiques[19]. (2003 : 441)

Ainsi, les mathématiques ont pour objet d’étude des « objets mentaux » ayant « des propriétés reproductibles », c’est-à-dire que l’on peut, sous les mêmes conditions ou hypothèses, multiplier les expériences pour aboutir à un résultat généralisable. Ce principe fondateur de la démarche en mathématiques est d’ailleurs proche du concept de « réfutabilité » ou « falsifiabilité » de Popper (2002 [1959]), appliqué aux sciences expérimentales. Autrement dit, quand on fait les mathématiques, on n’étudie ou ne manipule que des idées, des choses de l’esprit qui peuvent être maîtrisées comme si elles étaient des choses réelles, mises en évidence à travers des esquisses, des illustrations ou autres représentations.

La langue mathématique est ainsi faite d’êtres ou d’entités abstraites et de nature variée. On peut citer entre autres :

– les conventions d’abstraction, les désignations de formes géométriques;

– les constantes : 0, 1, +∞, i, e;

– les variables : x, y, z;

– les symboles : l’égalité (=), l’addition (+), la multiplication (x), l’appartenance (∈), l’universel (∀), l’existentiel (∃), le « et » logique (∧);

– les figures géométriques : le triangle, le carré, la ligne;

– les ensembles : les entiers naturels (), les entiers relatifs (Z), les nombres rationnels (Q), les nombres réels (R), les nombres complexes (C);

– les conventions (a^0=1)∧(a≠0), l’équation de Leonhard Euler[20] (eiπ + 1 = 0);

– la tautologie (∀x ∈ C ) [(1 +e-iπ) × x = 0] ∧ (i2 = -1).

Ces entités mathématiques semblent n’avoir aucune réalité objective en raison du fait qu’elles ne sont pas directement perceptibles dans la nature. Seulement, elles procèdent d’une opération d’abstraction par l’usage des symboles traduisant une intention de généralisation, car ces signes peuvent renvoyer à des signifiés et à des référents différents selon les contextes. Ces caractères universalisés, par le biais de l’abstraction, la convention et la généralisation, font ainsi des mathématiques une science ouverte au monde. Dans le même ordre d’idée, il faut souligner avec Guisti que dans leur subtilité « les mathématiques ne sont pas filles de la nature, mais de l’art. » (1999 : 26). En d’autres termes, les objets mathématiques ne sont pas des données naturelles et physiques perceptibles à l’immédiat, mais plutôt une construction, une élaboration méticuleuse et rigoureuse de l’esprit qui s’apparente à une œuvre artistique; ce qui permet d’appréhender le métier de mathématicien·ne à celui d’un artisan qui conçoit, affine et polit ses objets pour leur donner la forme la plus cohérente. D’Alembert n’expliquait-il pas déjà au XVIe siècle la poéticité du discours mathématique en ces termes?

L’imagination dans un géomètre qui crée n’agit pas moins que dans un poète qui invente. Il est vrai qu’ils opèrent différemment sur leur objet; le premier le dépouille et l’analyse, le second le compose et l’embellit. Il est encore vrai que cette manière différente d’opérer n’appartient qu’à différentes sortes d’esprits; et c’est pour cela que les talents du grand géomètre et du grand poète ne se trouveront peut-être jamais ensemble. Mais soient qu’ils s’excluent ou ne s’excluent l’un l’autre, ils ne sont nullement en droit de se mépriser réciproquement. De tous les grands hommes de l’antiquité, Archimède est peut-être celui qui mérite d’être placé à côté d’Homère. (2011 [1751] : 33)

La proximité entre poésie et mathématiques semble donc établie, même si les points de divergence se remarquent au niveau de la démarche : composition et esthétisation pour les poètes d’une part, abstraction et analyse pour les mathématicien·ne·s d’autre part. Il nous semble que la démarche mathématicienne tient à la nature même de leurs objets d’étude.

Les objets mathématiques proviennent, non de l’abstraction des objets réels, dont ils décriraient les traits caractéristiques, mais d’un processus d’objectalisation des procédés. Ils ne dérivent pas d’une réalité extérieure, indépendante [sic] de l’homme, dont ils représenteraient l’essence dépouillée des impuretés matérielles, mais ils formalisent l’action humaine (Guisti, 1999 : 25-26).

Si cette conception des entités mathématiques reflète la démarche habituelle des mathématicien·ne·s, trois points nous semblent poser des difficultés d’ordre épistémologique. D’abord, l’idée de la coupure d’avec « la réalité extérieure » qui serait « indépendante de l’homme » ne constitue qu’une posture parmi d’autres. Il existe bel et bien des approches mathématiques qui s’efforcent de ramener leurs objets d’étude aux objets réels. D’ailleurs, ces approches ont fait la preuve de leur efficacité dans des situations d’apprentissage à différents niveaux. L’idée n’est pas de dire que les mathématiques ne sont pas de l’abstraction, mais plutôt de dire que c’est aussi de la réalité. De même, le fait de concevoir l’activité mathématique comme détachée des humains laisse penser que les objets mathématiques, ainsi que leurs propriétés seraient des objets désincarnés; or, ce sont des constructions humaines, témoignage de l’intelligence des hommes et des femmes qui peuplent le monde. Enfin, Guisti affirme que ces objets constituent une représentation de l’« essence » des réalités que les mathématicien·ne·s dépouillent de ses « impuretés matérielles ». Cette vision correspond certainement à la logique classique, mais elle tombe en désuétude dès qu’on la rapproche des logiques modernes (théorie des ensembles flous, grammaire des catégories, théorie topologique de la déformation, etc.). Ces théories ne tentent pas de se débarrasser des « imperfections » du langage, mais elles les intègrent parmi leurs paramètres.

Pour Guisti (1999), le processus de génération ou la naissance de nouveaux objets mathématiques obéit à trois étapes essentielles, pour qu’on arrive à leur matérialisation.

Phase 1

Les objets mathématiques comme instruments de recherche : des méthodes démonstratives favorisant l’émergence de nouvelles théories et de nouvelles découvertes donnent lieu à ce type d’objets. Par exemple, la construction des ensembles usuels tels que l’ensemble des entiers relatifs (noté Z), l’ensemble des nombres rationnels (Q), l’ensemble des nombres réels (R), etc., dérive des travaux sur l’ensemble des entiers naturels (N).

Phase 2

Les objets mathématiques comme solutions de problèmes : ces objets sont étudiés pour eux-mêmes sans rapports immédiats avec le contexte, mais dans le but d’une utilisation circonstancielle. C’est ainsi que le protocole de résolution des équations du second degré dans (R), permet de résoudre des problèmes isomorphes dont la modélisation obéit à ce type d’équation.

Phase 3

Les objets mathématiques comme objets d’étude : il s’agit des procédés opératoires ou itinéraires techniques qui deviennent à leur tour des objets d’étude. En guise d’illustration, on peut citer les études portant sur la méthode du pivot de Gauss, par exemple.

Cette hétérogénéité des objets mathématiques soulève d’ailleurs la question de l’unité en mathématiques. Elle repose avant tout sur la nature des objets considérés. Les objets étudiés en mathématiques ne sont pas donnés dans l’expérience sensible. Il s’agit d’objets intelligibles et abstraits. En géométrie par exemple, le théorème de Pythagore ne porte pas seulement sur le triangle dessiné au tableau, mais sur une figure abstraite que l’on saisit par la pensée. De même qu’en arithmétique, ce ne sont pas des kilos de sel ou de riz que l’on additionne, mais des nombres abstraits qui renverraient à ces réalités. Selon Platon (Mansion, 1969), les objets mathématiques sont des êtres intelligibles séparés du sensible. Quant à Aristote (Van Riet, 1952), les objets mathématiques sont tirés des choses concrètes simplement par abstraction.

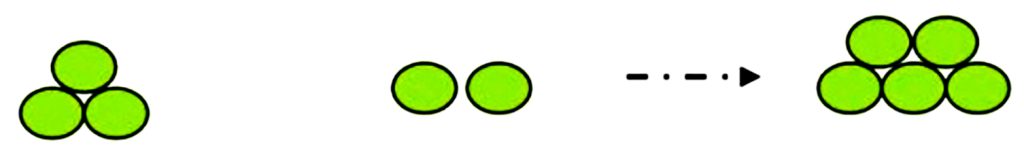

Donnons deux exemples concrets et simples pour illustrer la conception aristotélicienne.

Exemple 1 : L’énoncé du problème « Que donnent trois oranges augmentées de deux autres oranges? » peut être représenté naturellement de la manière suivante :

(a1)

Dans un premier temps, à l’aide des symboles + et =, cette représentation peut être traduite comme suit :

(b1)

De plus, si nous désignons une orange par le symbole ou la variable x, l’activité se traduit alors, mathématiquement parlant, par l’addition vectorielle suivante :

(c1)

(3, x) + (2, x) = (5, x)

Une autre modélisation plus simplifiée étant : 3x + 2x = 5x.

Il faut remarquer que les objets manipulés peuvent être substitués à d’autres (des enfants, des oiseaux, des pièces de pagne, des parfums, des cahiers, etc.) pourvu qu’ils soient de même nature et puissent par conséquent être confondus finalement. Et le résultat est donc de cinq oranges évidemment, et nous pouvons le vérifier en comptant simplement l’ensemble des fruits de même nature (oranges) obtenus à l’issue de l’augmentation. Nous constatons clairement que cette modélisation mathématique du phénomène réel en question (l’addition des oranges) épouse exactement la réalité.

Cette formulation littérale peut être traduite de façon formelle comme suit :

3x + 2x = (3 + 2) x = (5) x= 5x.

On peut alors généraliser en considérant la suite d’instructions suivantes qui permet de réaliser pareille opération (addition) pour diverses quantités d’objets (fruits) de nature identique (orange).

![]()

Cet algorithmique prend la forme d’un modèle mathématique qui permet de réaliser l’addition de deux quantités, mesures ou grandeurs physiques, ici représentées par les petits carreaux ![]() , exprimées dans le même système d’unité, c’est-à-dire avec le même étalon

, exprimées dans le même système d’unité, c’est-à-dire avec le même étalon ![]() . On commence par disposer les deux objets à additionner

. On commence par disposer les deux objets à additionner ![]() . Puis on additionne seulement les valeurs en les délimitant par l’utilisation des parenthèses et en conservant l’étalon

. Puis on additionne seulement les valeurs en les délimitant par l’utilisation des parenthèses et en conservant l’étalon ![]() ,

, ![]() . La somme obtenue a en principe une valeur plus grande que celle des deux arguments, raison pour laquelle le carreau est plus allongé

. La somme obtenue a en principe une valeur plus grande que celle des deux arguments, raison pour laquelle le carreau est plus allongé ![]() . La résultante étant une quantité de même nature que les arguments, soit valeur et unité, on l’exprime alors comme telle, c’est-à-dire sans les parenthèses

. La résultante étant une quantité de même nature que les arguments, soit valeur et unité, on l’exprime alors comme telle, c’est-à-dire sans les parenthèses ![]() .

.

Ainsi, l’activité « 520 cahiers augmentés de 731 autres cahiers donnent combien de cahiers au total? » devient difficile quand nous savons qu’il n’est pas aisé de comptabiliser autant de cahiers un à un. On se réfère alors au modèle mathématique généralisé précédent pour résoudre le problème. En effet, en désignant le cahier par la variable « x » par exemple, l’activité se traduit mathématiquement par :

520 x + 731 x = (520+731) x = (1251) x = 1251 x

Soit un total de 1251 cahiers.

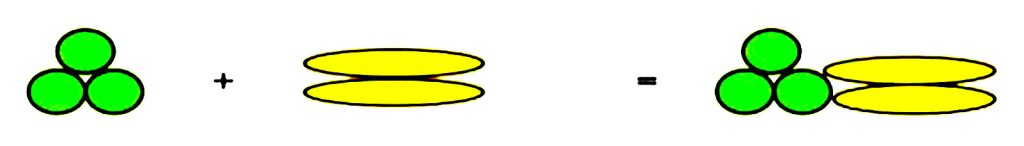

Exemple 2 : La représentation naturelle de l’activité : « Que donnent trois oranges augmentées de deux bananes? » est la suivante :

(a2)

Dans un premier temps, à l’aide des symboles + et = , l’opération peut être traduite comme suit :

(b2)

De plus, en gardant x pour désigner l’orange, si nous désignons la banane par la variable y, qui est bien différente de x (sinon une banane serait égale à une orange – « une banane est une orange » est absurde), la traduction mathématique de cette deuxième activité peut s’opérer également par une somme vectorielle à travers l’équation bilan suivante :

(c2)

(3, x) + (2, y) = (5, x+y)

Et l’interprétation du résultat obtenu (le membre de droite de l’équation) signifierait simplement « 5 bananes-oranges », dont le détail est donné dans le membre de gauche de l’équation. Comme dans l’exemple précédent, le profane ou l’apprenant·e non averti serait alors tenté de traduire cette équation bilan par l’égalité suivante : 3x + 2y = 5(x+y). Mais attention ! Lorsqu’elle est traduite de la sorte, on aboutit à une absurdité.

En effet, on aurait 3x + 2y = 5(x+y)

= 5x + 5y.

Ce résultat est absurde, car l’équation aux dimensions[21], autrement dit, les quantités par nature de fruit ne sont pas respectées quand on passe d’un membre de l’équation à l’autre. En partant du membre gauche vers le membre droit de l’équation, les quantités augmentent; et dans le sens inverse, elles diminuent.

Il faut alors remarquer que le résultat n’est vraiment pas directement déterminable. Cette somme ne peut ni être égale à 5(x+y) ni 5x + 5y, ni 5x, ni 5y, car sinon x serait identique à y; ce qui est de toute évidence faux. Une seule réponse, qui reste purement d’ordre mathématique, est possible : (5, x+y), soit 5 bananes et oranges ou encore 5 fruits dont des bananes et des oranges. N’allez surtout pas écrire 5xy, car cette expression traduit une activité tout à fait différente de celle qui vient d’être énoncée.

Ces deux exemples nous permettent de montrer comment s’effectuent, s’organisent et se formulent les objets mathématiques. L’idée est avant tout de prouver que la relation des objets mathématiques au réel est possible et démontrable. Notre conviction est que cette conception qui s’efforce de réconcilier le concret et l’abstrait est certainement un moyen efficace de démystification, de familiarisation et d’émulation pour l’apprentissage et l’usage enrichissants des mathématiques à travers la manipulation de leurs outils.

Aussi, pouvons-nous distinguer, en nous inspirant de Chevellard (1998), trois niveaux de représentation en mathématiques[22]. Le premier est le niveau prémathématique. Il renvoie aux opérations mentales que tout être humain est en mesure d’effectuer dans sa sphère cognitive. Les exemples présentés en (a1) et (a2) en donnent deux cas pratiques avec l’association respectivement des objets de même nature (oranges) et de natures différentes (orange et banane), l’opération d’addition effectuée pour le premier cas (3 oranges et 2 oranges) et l’obtention d’un résultat (5 oranges). À cette étape, on ne recourt ni aux symboles mathématiques, ni aux symboles de formalisation. Il s’agit donc de l’intelligence naturelle des humains, leur habileté, leur capacité, leur faculté de réaliser des opérations de diverses sortes.

Le deuxième niveau est le niveau mathématique. C’est le début de la formalisation avec des opérations dotées d’une complexité réduite. Cette étape correspond aux cas (b1) et (b2) des exemples 1 et 2 plus haut. La formulation de l’opération d’addition telle que présentée ne pose pas une grande difficulté à l’esprit humain. Pourtant, on a l’intuition qu’on représente une opération abstraite.

Le troisième niveau est le niveau paramathématique. Celui-ci se rapporte aux opérations de formalisation de type complexe à travers des règles de réécriture, des procédures de résolution et des méthodes entre autres. Des exemples en sont donnés en (c1) et (c2), ainsi que la suite du développement.

Il nous semble que ce niveau est celui qui pose le plus de difficultés aux apprenant·e·s. La solution consisterait alors à amenuiser l’écart entre le niveau 1 et le niveau 3 de sorte qu’on ramène les expressions abstraites et l’énoncé formalisé à des objets concrets. En postulant que ce qui se fait au niveau 3 est d’une certaine manière à l’image de ce qui se fait au niveau 1 puis au niveau 2, on opte pour un dévoilement des « mystères » des mathématiques, pour une mathématique du réel vers le symbolique, du concret vers l’abstrait, du tangible vers l’immatériel. Précisons que même si les niveaux sont en corrélation, ils ne sont pas pour autant interdépendants. Cependant, notre choix d’un apprentissage et d’une utilisation des mathématiques pour le développement et l’épanouissement humain est en concordance avec un cinétisme, à la manière d’un mouvement de va-et-vient, entre les trois niveaux. Dans un tel contexte, le recours à l’expérimentation s’impose, car il faut bien que les apprenant·e·s se fassent une idée claire et surtout concrète de la notion qu’on souhaite leur enseigner. Il n’est pas question de proposer des mathématiques pour le contexte africain, mais d’inviter les enseignant·e·s de mathématiques en Afrique à plus d’expérimentation dans leur pédagogie.

Un ensemble dynamique d’objectifs

La recherche en mathématiques s’organise autour de deux grandes orientations : un ensemble d’études orientées vers des questions endogènes à la discipline (branche fondamentale) et un ensemble d’études orienté vers la résolution des problèmes humains (branche appliquée). Dans l’une comme dans l’autre tendance, un ensemble d’objectifs sont définis. Ceux-ci varient en fonction des circonstances, des contextes et des types de problèmes à résoudre. C’est en cela que les objectifs de la recherche en mathématiques sont conçus comme des objectifs dynamiques. En guise d’exemple, on peut citer les développements récents en probabilité avec la généralisation de certains théorèmes limites à des structures non vectorielles comme les groupes, la construction des modèles mathématiques plus élaborés pour étudier la dynamique spatio-temporelle de certaines maladies comme le paludisme.

Divers facteurs, tant sociaux que scientifiques, ont poussé les mathématiques à se développer en s’ouvrant davantage sur le monde humain et non humain. Cette ouverture se dévoile nettement et concrètement dans ses interactions avec les autres disciplines (Flato, 1990) : l’économie, la sociologie, la linguistique, la géographie, la biologie, la physique, la chimie, etc. L’attrait exercé par les mathématiques sur les tenants de ces disciplines se justifie principalement par la rigueur et la cohérence du raisonnement mathématique.

Une démarche de raisonnement démonstrative

La démarche adoptée par les mathématicien·ne·s est caractérisée par une logique de nature cartésienne : prudente, méthodique et systématique. Autrement dit, une démarche scientifique qui observe, mesure, interroge pour arriver à comprendre et à prouver. On en distingue différents types. La démarche inductive[23] (raisonnement inductif fini ou transfini) dont le raisonnement vise à produire des connaissances par des conclusions plus générales que les prémisses. Par exemple, le raisonnement par récurrence, avec ses trois étapes que sont l’initialisation, l’hérédité et la validation à l’infini[24]. La démarche déductive[25] regroupe le raisonnement par implication ou preuve directe, par l’absurde et par contraposée. La démarche hypothético-déductive (avec comme exemple le raisonnement par l’absurde) intègre les deux démarches précédentes. Ici, le raisonnement part des propositions ou des principes, notamment les définitions, les axiomes et les postulats à partir desquels les autres propositions sont déduites. Chercher à démontrer ces hypothèses revient simplement à remettre en question tout le système. La démarche récursive ou itérative vise à établir des connaissances déterministes qui sont reproductives dans le temps ou dans l’espace suivant une dynamique traduite par un modèle mathématique et la démarche par contre-exemple consiste à exhiber une connaissance particulière qui vient détruire une conjecture.

C’est inéluctablement pour leurs qualités propres que les démarches mathématiques sont reconnues : leur logique, leur rigueur, leur rationalité, leur esprit d’analyse et de synthèse, l’universalité de leurs résultats, leur caractère généralisable. Elles permettent par ailleurs de mieux structurer l’espace et le temps (Flato, 1990). La force de cette discipline réside donc dans les règles fondamentales qu’elle s’est données comme base de travail.

- Ce mot est utilisé par Srinivasa Rao pour désigner cette sorte de science occulte, les mathématiques ésotériques qui exigeraient que l’on soit magicien·ne ou sorcier·e pour les comprendre et les pratiquer. ↵

- "Pure mathematics is an immense organism built entirely and exclusively of ideas that emerge in the minds of mathematicians and live within these minds." ↵

- Muhammad ibn-Musa Al-Khwarizmi, un des plus éminents savants arabes du moyen âge qui a traité des applications concrètes du système numéral décimal et qui a clarifié en la simplifiant, la résolution de certains problèmes mathématiques de l’époque. La simplicité des chiffres arabes est évidente : le nombre CLXXXVII (en chiffres romains) s’écrit 187 (en chiffres arabes). Les communautés peules d’Afrique comptent traditionnellement dans le système numéral de base 5. ↵

- "What’s more, with Al-Khwarizmi’s algebra, these scholars provided us with the single most important mathematical tool ever devised, and one that underpins every facet of science, as well as more everyday processes." ↵

- Ce titre en français est donné comme équivalent de l’arabe Al-Kitab al mukhtasar hisab al-jabr wal-muqabala, d’après la traduction de Jean-Pierre Levet (1997), faite à partir de la traduction latine de Robert Chester. Cf. univ-irem.fr/spip.php?article1274. Pour d’autres informations sur ce savant arabe, voir Greenwald & Thomley, 2012 : 32-33. ↵

- En français moderne, « La sagesse ne peut entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Adaptation tirée de la-philosophie.com/science-sans-conscience. ↵

- De nombreux·ses élèves et mêmes certain·e·s enseignant·e·s trouvent encore aujourd’hui et à tort, en cette inscription, une sorte de ségrégation ou de discrimination des scientifiques par rapport aux littéraires. Pourtant Platon, qui en est l’auteur est une figure littéraire qui parle aisément de la géométrie. Pour lui, le géomètre c’est la personne qui, dans son raisonnement, procède par une démarche mathématique : logique, rigueur et systématicité. Ces exigences d’ordre mathématique ou géométrique existent et s’appliquent également avec beaucoup de succès dans les disciplines dites littéraires et apparentées. ↵

- Il s’agit de l’égalité de trois fractions : AC : CB = AD : DC = CE : EB, qui, mathématiquement parlant, traduisent l’existence d’un même rapport de proportionnalité entre les différents segments [AC] et [CB], [AD] et [DC], puis [CE] et [EB] respectivement, isssus des trois opérations de segmentation successives de la ligne (AB). ↵

- Stéréométrie : application pratique de la géométrie à la mesure des solides naturels (cubage, jaugeage, métrage). Définition Le petit Robert, édition 1993. ↵

- Les écrits en gras et les soulignements sont de l’auteur. ↵

- Cf. figure 2 plus haut. ↵

- Il faut cependant relativiser cette hiérarchisation platonicienne au regard de l’évolution des sciences. On peut bien rapprocher les objets mathématiques contemporains des idées de Platon. Sur ce point, voir par exemple la première note de la page XLIV de Baccou (1936). ↵

- C’est nous qui soulignons. ↵

- Roger Martin, logicien français qui contribua à l’introduction de la logique contemporaine dans l’Université française. Propos tenus lors du colloque consacré à Bachelard, Cerisy, 1970. ↵

- On peut considérer que l’absence de contradictions est un atout pour la discipline mathématique par rapport à ses propres principes. Cela reste donc valable pour la discipline. En dehors de ce cadre, les contradictions ne sont pas du tout considérées comme des tares ou des défauts. Elles font partie intégrante des systèmes et de la vie humaine. C’est d’ailleurs, le problème posé par Wittgenstein dans sa réflexion sur le langage humain qu’il trouve imparfait comparé au raisonnement logique. ↵

- C’est-à-dire une description cohérente et rigoureuse de la réalité et même « des expériences qui n’ont jamais, de toute éternité, été réalisées. » (Ienna, 2019, paragr. 22). ↵

- Cf. feglossary.sil.org/fr/page/definitions-key-terms-theory-enunciative-operations?language=fr. Pour plus de détails sur la notion de métalangage, on peut se rapporter à Rey-Debove, 1985. ↵

- Voir la page personnelle de Jean-Louis Sigrist, Url : jlsigrist.com. ↵

- Ce sont les auteur·e·s qui soulignent. "In the realm of ideas, of mental objects, those ideas whose properties are reproducible are called mathematical objects, and the study of mental objects with reproducible properties is called mathematics." ↵

- Il s’agit d’une formule qui met en relation cinq constantes mathématiques spéciales à l’aide de trois opérations arithmétiques. ↵

- Encore appelée analyse dimensionnelle, il s’agit d’une méthode pratique permettant de vérifier les unités et l’homogénéité d’une formule. ↵

- Sur cette sériation des problèmes, nous nous sommes inspirés non seulement des travaux des mathématicien·ne·s (Chevellard, 1998; Guisti, 1999), mais aussi de ceux du linguiste (Culioli, 1990). ↵

- Sur l’origine historique de l’induction en mathématiques, on se rapportera aux travaux de Rashed (1972). ↵

- L’étape d’initialisation consiste à établir qu’une propriété dépendant d’un paramètre entier est vraie à un premier niveau; l’hérédité consiste à supposer que si la propriété est vraie à un niveau, c’est qu’elle est vraie au niveau suivant. Enfin, la validation désigne la phase de généralisation que la propriété est vraie à tous les niveaux à partir du premier niveau. ↵

- Nous donnons ici quelques éléments définitionnels à titre indicatif. Pour plus de précision et des illustrations, voir la section 2.2.3. ↵