8 Esthétique corporelle traditionnelle de la femme guiziga (Nord-Cameroun) : formes, fonctions et valeurs

WARAYANSSA MAWOUNE et Rachel ASTA MÉRÉ

Résumé

La présente contribution s’intéresse aux déterminants de l’esthétique corporelle féminine chez les Guiziga, un groupe ethnique résidant dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun. Prenant appui sur un corpus visuel et des entretiens réalisés auprès des patriarches et matriarches de trois localités à dominance ethnique guiziga (Muturwa, Mijiviŋ, Marva), l’analyse questionne les formes d’esthétique corporelle pratiquées par les femmes et montre comment celles-ci participent à la valorisation du corps féminin et à la modification des apparences corporelles au sein de cette culture. Elle explore, par ailleurs, par une lecture sémiotique et fonctionnaliste, les différents artéfacts de cette esthétique, les fonctions sémioculturelles que ces ajouts de diverses natures jouent chez les femmes en pays guiziga. Il ressort des analyses que les parures et scarifications à motifs variés assurent des fonctions latentes et manifestes qui augmentent la féminité et valorisent le corps féminin dans la culture locale. Bien qu’à but prioritairement esthétique, ces artéfacts s’érigent en élément distinctif de l’identité ethnique, artistique et esthétique de ce peuple.

Mots-clés : femme guiziga, esthétique corporelle, parure, scarification, fonction, valorisation.

Abstract

This contribution focuses on the determinants of female body aesthetics among the Guiziga, an ethnic group residing in the Far North region of Cameroon. Based on a visual corpus and interviews carried out with the patriarchs and matriarchs of three predominantly Guiziga ethnic localities (Muturwa, Mijiviŋ, Marva), the analysis questions the forms of bodily aesthetics practiced by women and shows how these contribute to the enhancement of the female body and to the modification of bodily appearances within this culture. She also explores, through a semiotic and functionalist reading of the different artefacts of this aesthetic, the semiocultural functions that these additions of various kinds play for women in Guiziga country. It thus emerges from the analyzes that these various artefacts (adornments and scarifications with various motifs) occupy latent and manifest functions which contribute to increasing femininity and to valuing the female body in the local culture. Although primarily for aesthetic purposes, these artefacts are thus set up as a distinctive element of the ethnic, artistic and aesthetic identity of this people.

Keywords: Guiziga woman, body aesthetics, adornment, scarification, function enhancement.

Introduction

Chaque peuple dispose de canons d’évaluation de la beauté qui lui sont propres et dont l’appréciation, fortement subjective, diffère parfois d’une culture à une autre. Les cultures africaines, autant que celles du monde entier, connaissent bel et bien cette relativité esthétique lorsqu’il faut parler de ce qui peut ou ne pas rentrer dans les critères d’évaluation de la beauté féminine. Par esthétique, nous entendons ainsi la « science du sensible qui appréhende un objet en tant qu’élément de la sensibilité, notamment en son paraître » (Somé, 2007, p. 1). L’esthétique corporelle, quant à elle, désigne toute sensibilité à l’aspect physique d’un corps dans sa globalité, tout mode relatif à l’existence matérielle des êtres (ibid.) dont l’appréciation repose notamment sur des critères formels et plastiques (texture, couleurs) définis et normalisés par chaque culture. La relativité dans la détermination du beau (Bouchard, 1974) est ce qui fonde l’identité esthétique de chaque peuple. C’est dans ce contexte que s’inscrivent certaines parures, stries, accessoires, scarifications et balafres observés sur certaines femmes du Sahel en guise de parures, lesquelles visent notamment la valorisation du corps féminin dans la culture guiziga.

Avec l’avènement de la mondialisation, le contact entre les peuples de cultures distinctes a cependant métissé, voire édulcoré l’appréciation de certaines valeurs esthétiques. La détermination des idéaux de beauté est dès lors soumise à de nouveaux paradigmes empreints de la culture occidentale, au détriment de certaines pratiques esthétisantes qui faisaient jadis la fierté et l’identité féminine dans certains groupes ethniques. Partant de ce constat, le présent article s’interroge, d’une part, sur les différentes formes d’esthétique corporelle féminine chez les Guiziga, un groupe ethnique peuplant la région de l’Extrême-Nord Cameroun. D’autre part, il cherche à comprendre comment certains accessoires et marques corporelles telles que les scarifications contribuent à la mise en valeur du corps féminin en pays guiziga. Quelles fonctions et plus-values revêtent ces « arts du corps »[1], au-delà de leur caractère décoratif, dans la société traditionnelle guiziga et dans celle moderne où ils sont menacés et peu à peu substitués par de nouveaux artéfacts de la modernité?

La notion d’esthétique, transversale à la sémiotique, à la philosophie et à l’anthropologie, est un domaine qui suscite de l’intérêt depuis le XVIIIe siècle. En effet, le philosophe Gottlieb Baumgarten (1750), dans son ouvrage Esthétique, questionnait déjà la réceptivité sensorielle qu’un objet, un corps, un phénomène ou une œuvre d’art peuvent avoir sur un tiers. En sémiotique, l’article de Château et Lefebvre (2008) sur l’esthétique est sans doute l’une des contributions importantes sur le questionnement du rapport existant entre les deux disciplines. Les analyses menées par l’auteur sur l’interconnectivité des deux domaines montrent précisément qu’au-delà de quelques divergences structurelles, l’esthétique et la sémiotique partagent le même fondement épistémologique et permettent d’appréhender le fonctionnement du signe culturel au moins sous trois angles : la réception, la création et le goût de l’art.

En anthropologie culturelle, la notion d’esthétique occupe le débat scientifique en l’Afrique à partir des années 30, notamment avec les publications de Buisson (1931, 1936), de Mervyn Waldegrave (1945) et de Lebeuf (1946) sur l’esthétique corporelle de certains peuples d’Afrique. Dans la même logique, Atoukam Tchefendjem (2001) étudie l’esthétique corporelle de la femme du Nord-Cameroun dans son ensemble, plus précisément celle de Ngaoundéré. Son étude s’étend ensuite à la communauté bamiléké (Atoukam Tchefendjem, 2009), un groupe ethnique au sein duquel les formes et les artéfacts revêtent des fonctions socioculturelles plurielles et une valeur culturo-sémiotique forte. En étudiant les fondements de l’esthétique corporelle de la femme bamiléké dans les aspects les plus divers et les changements survenus dans leurs pratiques au courant du XXe siècle, elle conclut que cette esthétique s’adosse sur des critères formels (protubérance, rondeur, forme des seins, taille) et des critères visuels (couleur de la peau, pilosité, parures, vêtement, etc.) qui rehaussent ainsi la beauté féminine. Plus proches de la communauté guiziga, les travaux de Hayamkréo Matankamla (2020) examinent l’esthétique des arts corporels chez les Tupuri en mettant en valeur les matériaux et techniques utilisées, d’une part, et les caractères symboliques de ces codes de séduction, d’autre part. Son travail permet ainsi de saisir les ruptures et les continuités influençant cette pratique anthropologique dans les communautés tupuri contemporaines.

Cependant, bien que ces travaux aient le mérite d’aborder la question de l’esthétique corporelle dans différentes communautés résidentes ou pas au nord du Cameroun, le cas particulier de la culture guiziga mérite d’être étudié dans la vaste littérature concernant le sujet. La perspective anthropologique adossée à la sémiotique culturelle participe de la particularité épistémologique et théorique de cette analyse. Dès lors, les objectifs de la présente contribution sont de décrire, d’analyser et de montrer, dans une perspective à la fois anthropologique et sémiotique, comment ces différentes formes d’esthétique et d’ajout corporel chez la femme traditionnelle guiziga participent d’une mise en valeur et d’une augmentation de la beauté du corps féminin en contexte soudano-sahélien.

Données et théories d’analyse

Les données sur lesquelles repose la présente étude sont constituées d’un ensemble d’images et de discours recueillis au terme d’un processus méthodologique structuré autour de deux principales activités : la photographie et les entretiens semi-directifs[2] avec les cibles. La photographie, centrée sur différents motifs faciaux et corporels, est réalisée, à l’aide d’un appareil photo numérique de marque Sony et d’un smarphone de marque Tecno, après une négociation préalable et l’obtention du consentement des enquêtées. Outre les images réalisées par nos propres soins, nous avons également eu recours aux images d’archives privées pour étayer certains motifs ou objets dont l’utilisation n’est plus courante.

Concernant les entretiens semi-directifs, ils sont réalisés auprès des patriarches et matriarches de quatre localités à dominance ethnique guiziga (Muturwa, Mijiniŋ, Makassa et Marva[3]) qui conservent encore une certaine connaissance sémiotique et herméneutique de différents signes et artéfacts culturels qui les entourent. Ces entretiens ont ainsi pour but de déterminer les significations et les fonctionnalités attribuées à certains motifs, stries et scarifications dans la culture guiziga.

Pour analyser ces données multimodales, deux théories interdépendantes sont convoquées. La première, la sémiotique culturelle, s’intéresse à la manière dont les signes et les symboles, faisant partie intégrante de l’esthétique corporelle, forment un système de signification dont le but est de communiquer/transmettre, de manière intentionnelle ou non, par le biais d’un code social établi, un système doxique et de valeurs caractéristique des mœurs et du fonctionnement de la socioculture guiziga[4]. La seconde théorie, adossée à la première, est le fonctionnalisme de Malinowski qui stipule que tout élément d’une culture revêt des fonctions décelables et essentielles qu’il assume au sein d’un système social. L’opérationnalité de la théorie de Malinowski, dans l’examen de notre objet d’étude réside dans sa capacité à déterminer le sens et les fonctions (latentes et manifestes) que revêtent les scarifications, les stries et parures corporelles dans les communautés guiziga en rapport avec les systèmes de valeurs et de croyances locales.

Formes d’ajouts et esthétiques corporelles féminines traditionnelles en pays guiziga

Les pratiques esthétiques dans les sociétés traditionnelles africaines et d’ailleurs se sont toujours appuyées sur l’ajout des artéfacts et l’usage des motifs dont l’appréciation dépend des normes doxiques et artistiques en vigueur au sein de chaque communauté. Chez les Guiziga par exemple, plusieurs formes d’objet et de motif artistiques rentrent dans ce qu’il convient d’appeler l’esthétique corporelle traditionnelle locale.

Parures et accessoires traditionnels

Les parures et accessoires englobent tous les artéfacts et formes visibles de décoration corporelle dont la vocation est de rehausser la beauté féminine, d’une part, et de protéger certaines parties érogènes du corps féminin, d’autre part (Atoukam, 2009, p. 354). En pays guiziga, ces parures assurent le même rôle et servent de vêtement. Les accessoires par contre sont ornementaux dans la plupart des cas.

Il existe plusieurs types et formes de parures et accessoires traditionnels de beauté faits à base de matériau végétal, animal ou plastique (perles). Selon les motifs et la forme de ces accessoires, l’on distingue : le jigǝɗa, le sassay, le gwat ngǝ slimiɗ et le dornok qui ont une fonction ornementale, mais aussi érotique.

Le jigǝɗa ou collier de perles

Il s’agit d’un collier fait à base de perles en plastique ou en pierres, montées sur une ficelle circulaire faite à base de coton. Le jigǝɗa s’arbore sur différentes parties du corps et se caractérise par des motifs variés et de différentes couleurs. Il existe plusieurs types de jigǝɗa destiné aux deux genres. Le jigǝɗa masculin, au motif noir-rouge, se porte autour du cou par de jeunes garçons initiés. Les deux couleurs traduisent l’initiation masculine réalisée en période trouble en pays guiziga (funérailles d’un chef ou d’un patriarche). Il revêt dans ce cas une valeur sacrée et est considéré comme un talisman. Ce dernier rend le corps plus fort et résistant aux attaques mystiques et sortilèges de toutes sortes. Le jigǝɗa féminin est constitué des perles bleues et noires. Il se ceint autour de la taille ou du bassin et met en relief les courbes voluptueuses de la jeune fille. Il est considéré comme un objet de séduction destiné à mettre en valeur le bassin et les protubérances de la femme.

Planche 1. Les types de jigǝɗa

Le port du jigǝɗa relève en effet d’une pratique esthétique, mais aussi religieuse et ancestrale, où il était utilisé comme une amulette destinée à lutter contre les mauvais esprits (entretien avec Ma’ay Doudou, 17/04/2022, Makassa). Avec l’avènement du christianisme et la régression des croyances et pratiques religieuses ancestrales, cette fonction spirituelle va peu à peu disparaître pour ne céder place qu’à celle de décoration en tant qu’accessoire corporel. Aujourd’hui, le jigǝɗa n’est d’ailleurs arboré que par un effectif très réduit de la gent féminine en pays guiziga; laquelle l’utilise comme un accessoire de séduction destiné à rendre plus prégnantes et plus visibles les courbes voluptueuses de la femme, le but étant d’attirer l’attention de la gent masculine sur le postérieur féminin.

Le sassay ou cache-sexe paré

Le sassay ou cache-sexe paré est une autre forme de parure traditionnelle féminine chez les Guiziga. Bien que cette communauté ne soit pas la seule à l’utiliser comme vêtement dans les sociétés ancestrales, la technique de confection du sassay, aux motifs riches en couleurs, en perles et autres matériaux variés, permet au moins de le spécifier par rapport à d’autres formes de cache-sexes usitées dans les communautés voisines (Mundang, Tupuri, Guidar, etc.). Du point de vue générique, le sassay est essentiellement d’utilité féminine. Il assure le rôle de vêtement en mettant en valeur les protubérances de la femme. L’avant se compose d’un morceau rectangulaire de peau, parfois d’étoffe de tissu de coton tissé à la main, sur lequel sont rattachées, sous forme verticale et uniquement à l’avant, des ficelles montées de perles en plastique (fausses perles) ou en marbre, sculptées à la dimension de petits poids. L’arrière, quant à lui, est constitué d’un morceau de peau ou d’étoffe de coton rectangulaire de dimension réduite, par rapport à celui de l’avant, ne portant aucun motif.

Dans le passé, le sassay originel était en effet réalisé à base de fibres de chanvre de guinée (hibiscus cannabinus) appelé zuweɗ en guiziga. De nos jours, avec l’évolution des techniques vestimentaires et la régression des techniques d’accoutrement traditionnelles, il est difficile de trouver, même dans les centres d’expositions locaux, le sassay fait uniquement à base de zuweɗ. Le prototype de la planche 2, photographié au foyer culturel guiziga, a été reconstitué à base de fils de coton tissés sur du cuir.

Planche 2. Sassay en peau et en fil paré de perles

Le gwat ngǝ slimiɗ ou boucle d’oreille

Le gwat ngǝ slimiɗ ou boucle d’oreille fait également partie des accessoires de décoration corporelle chez la femme guiziga traditionnelle. Il est confectionné à base de bois sauvage ou de morceaux de calebasse sculptés et décorés par les femmes elles-mêmes. Les motifs sont variés, mais les fonctionnalités esthétiques demeurent les mêmes d’un motif à un autre. De par sa dimension large, il permet notamment de mettre en exergue les lobes des oreilles chez les femmes qui en ont de plus petites. Le gwat ngǝ slimiɗ, dans les communautés traditionnelles guiziga d’antan, était un accessoire féminin de luxe. Il déterminait ainsi le statut économique privilégié de celle qui l’arborait. Il est porté uniquement à l’occasion des cérémonies traditionnelles (mariages, baptêmes, fêtes des récoltes, etc.). Au sein des communautés guiziga de Marva, il est difficile de trouver de nos jours le gwat ngǝ slimiɗ sculptés à base de bois. Le prototype que nous observons sur la planche 3 est le résultat du savoir-faire artistique d’un artisan traditionnel guiziga appelé Bahada, auteur de ces objets d’art, fruit d’un savoir-faire ancestral supplanté par la modernité.

Planche 3. Quelques formes de gwat ngǝ slimiɗ

Le hay ngǝ ɗuwa ou soutien-gorge rigide

Loin d’être un artéfact exclusif de la modernité, le soutien-gorge (rigide), encore connu sous le nom de hay ngǝ ɗuwa, fait également partie des parures esthétiques féminines chez les peuples guiziga. Sa particularité réside surtout dans sa texture (rigide) et la nature de son matériau. Tout comme les gwat ngǝ slimiɗ (boucle d’oreille) dont ils sont parfois assortis, le hay ngǝ ɗuwa est confectionné à base des hémisphères des calebasses, reliées sur les côtés par des fils de coton servant de bretelles. Son rôle est surtout de mettre les seins en valeur en leur assurant une rondeur plus prononcée et en leur donnant une impression de volume. Le hay ngǝ ɗuwa est un vêtement d’apparat chez la femme guiziga. Il est spécifiquement arboré par les adolescentes et les jeunes femmes mariées chez qui la nécessité de dissimuler les parties érogènes supérieures de leur corps est primordiale, dans un contexte où le respect de la belle-famille est de rigueur et passe par l’observation d’une certaine pudeur à leur égard.

Planche 4. Hay ngǝ ɗuwa

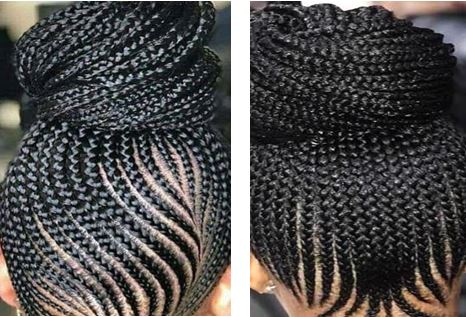

Le Durnok ou tresse en pion

Le durnok, couramment appelé natte, est une forme de tresses en forme de pion spécifique aux filles et femmes guiziga. Encore appelé jiku, il fut longtemps considéré en pays guiziga comme un signe de prestige en raison du fait que toutes les femmes n’y avaient pas droit. Le durnok était l’apanage des jeunes filles et des jeunes femmes nouvellement mariées, ayant des atouts capillaires bien spécifiques (longueur des cheveux). Il se faisait uniquement à l’occasion des fêtes. Pour le rendre davantage plus beau, on pouvait y ajouter des cauris et des perles. C’est ce que relève d’ailleurs l’une de nos informatrices, interrogée sur l’intérêt anthropologique que revêt cette coiffure en pays guiziga.

Pour faire le durnok, il fallait avoir suffisamment du temps, mais aussi beaucoup des cheveux. Si une jeune fille parvenait à réaliser cette coiffure, elle était admirée de tous. C’est généralement à l’occasion des fêtes qu’elles se faisaient ces tresses (entretien avec Wazlaray, matriarche de Makassa, 16 mai 2021).

Photo 1. Le Durnok

Les parures présentées ici constituent un patrimoine vestimentaire qui participait jadis à la détermination partielle de l’identité de la femme guiziga. Bien que ces accessoires et vêtements soient non négligeables dans l’édifice de cette identité esthétique féminine, ils ne sont cependant pas les seuls artéfacts identitaires. Des entités plus significatives et des motifs corporels plus expressifs de cette identité, à l’instar des scarifications, participent également à la détermination de cette esthétique corporelle féminine.

Scarifications : typologies et fonctions

« Le corps est le premier lieu où la main de l’adulte marque l’enfant, […] le premier espace où s’imposent les limites sociales et psychologiques données à sa conduite, […] l’emblème où la culture vient inscrire ses signes comme autant de blasons », écrit Vigarello (2004, p. 9). C’est dans cette logique de médiation culturelle que s’inscrivent en effet les scarifications, marques corporelles d’utilité rituelle, curative et esthétique dans les sociétés africaines.

En pays guiziga, les scarifications, formes d’entailles visibles, sont réalisées sur des parties spécifiques du corps. Elles sont aussi bien considérées comme une marque esthétique que comme un signe distinctif, un symbole de bravoure de l’individu qui les porte. Cette fonction de la scarification dans les mœurs guiziga n’est pas un fait isolé. Rioult le reconnaît d’ailleurs lorsqu’elle affirme, parlant des scarifications dans les sociétés africaines tout en paraphrasant Levi-Strauss,

[qu’]Il n’y a pas de société possible sans les marques de distinction qui servent à indiquer l’appartenance d’un individu à un groupe, lui offrant la possibilité d’une différenciation d’avec le groupe voisin. Les inscriptions sur le corps permettent de situer la position sociale de l’individu et d’indiquer la place du sujet dans la hiérarchie, de même qu’elles sont une trace de son courage et des stades de sa vie. Les inscriptions sur le corps ont lieu dans le cadre des rites de passage. En effet, l’initiation, dans quelque société que ce soit, mime avant tout la mort symbolique du sujet afin qu’il quitte un état considéré inférieur pour accéder à un autre jugé plus favorable, mieux valorisé. Ainsi, l’homme marqué est un homme qui a été initié. Cet élément est particulièrement important puisque c’est la mémoire qui est portée par la trace; mémoire [du] savoir dont sont désormais dépositaires les jeunes initiés […] signe de leur appartenance à leur groupe (Rioult, 2019, p. 67).

C’est dire, partant de ces propos de Rioult, que la scarification, aussi bien que toutes les autres marques corporelles effectuées sur des individus, a une utilité distinctive qui se traduit différemment selon les genres. Ceci est parfaitement visible au sein de la communauté guiziga où les scarifications, lorsqu’elles sont réalisées sur la femme, revêtent des significations distinctes.

Les scarifications à fonction esthétique, érotique et thérapeutique

En pays guiziga, il existe une catégorie de scarifications réalisées sur les parties supérieures du corps (tête, membres supérieurs) qui visent essentiellement à accroître la valeur esthétique et la féminité de l’individu qui les porte. Généralement réalisées à l’aide d’objets contondants locaux (lame de rasoir, tessons de bouteille ou tiges de mil), les scarifications effectuées sur le visage ou sur le bras de la femme guiziga, loin de constituer une atteinte à l’intégrité corporelle traduisant un mal être psychosomatique (Dargent, 2010), la rendent davantage désirable. Le cra kwala et le cra haŋ par exemple sont des facteurs de séduction qui augmentent la convoitise et la valeur de la jeune fille. C’est ce que révèle d’ailleurs Fanta, une matriarche interrogée sur la question :

À notre temps, lorsqu’une fille ne se scarifiait pas, elle n’était pas désirée des hommes. La gent masculine n’aimait pas les filles non scarifiées, celles qui n’avaient d’entailles nulle part. Celles scarifiées par contre attiraient facilement l’attention au passage[5]. Le cra haŋ ou scarification de l’avant-bras[6] et du bras par exemple lui donnait de l’allure (entretien avec Fanta, janvier 2022, Marva).

Planche 5. Femme guiziga de Muturwa portant le cra kwala ou scarification de la joue à gauche et le cra haŋ ou scarification du bras à droite

C’est dire, partant des propos de Fanta, que les scarifications dans les mœurs guiziga jouent un rôle déterminant dans les rapports de séduction qui lient les hommes aux femmes. Il s’agit en effet d’un déterminant de la féminité, de la volupté et de la sensualité féminine. C’est ce qu’affirme Wazlaray, une matriarche guiziga de Makassa :

Auparavant, lorsqu’une femme n’était pas scarifiée, sa féminité était remise en question, car les hommes n’admiraient et ne considéraient que celles qui avaient ces marques. Une nouvelle mariée, à chaque fois qu’elle servait de l’eau à boire à son époux par exemple, pouvait pousser celui-ci à s’extasier sur le cra haŋ qu’elle portait et exhibait fièrement (entretien avec Wazlaray, matriarche de Makassa, 16 mai 2021).

Il s’agit ici d’un exemple patent où des modifications corporelles participent à la mise en valeur du corps de la femme. Partant du cas d’espèce, l’on peut donc déduire que le port du cra haŋ chez les Guiziga constitue un facteur essentiel sur lequel se fonde l’attractivité charnelle entre le conjoint et la conjointe. Cette attractivité repose certes sur la sensibilité que manifeste l’homme guiziga face à cette marque esthétique, mais aussi sur les représentations sociales (épiques et valorisantes) dont jouissent celles qui les portent aux yeux de sa communauté. Le cra haŋ comme les autres motifs de scarification participent donc à la valorisation du corps féminin, renforçant ainsi ses attributs érotiques et son attirance.

Outre cette fonction érotique, le cra kwala ou scarification des joues est souvent considéré comme une pratique thérapeutique dans certains cas. La lacération des parties moles du visage (de la tempe aux joues) et la libération des flux sanguins provenant des veines temporales permettent, selon les croyances locales, de guérir les maux de tête en réduisant la pression sanguine.

Tout le monde n’accepte pas volontairement de se sacrifier les flancs, affirme une matriarche. Souvent, lorsqu’un enfant ressent régulièrement des maux de tête, ses parents décident de lui scarifier les joues. Cette pratique repose sur la croyance selon laquelle tous les individus qui ont régulièrement des maux de tête ont des flux sanguins excessifs au niveau des veines crâniennes qu’il faut évacuer en leur créant une issue de sortie afin de diminuer la pression sanguine (entretien avec Wazlaray, avril 2021, Makassa).

Le cra kwala relève d’une pratique médicinale basée sur un savoir local. Loin de se limiter à une fonction esthétique essentiellement folklorique, il revêt une dimension utilitaire qui allie à sa fonction esthétique un rôle éthique. De manière générale, les modifications corporelles induites par le cra kwala et le cra haŋ dépassent le cadre restreint de la valorisation du corps de la femme. Plus qu’un folklore, elles sont d’une fonctionnalité plurielle qui participe ainsi à la construction du patrimoine culturel guiziga, riche et distinctif.

Les scarifications à fonction distinctive, initiatique et valeur épique

Au-delà de sa fonction esthétique, la scarification revêt également chez les guiziga des dimensions éthiques manifestes. L’une de ces dimensions éthiques concerne notamment le fait qu’elle permet de lier l’individu à son ethnie ou à sa classe sociale. Le cra dibiɗ, le diyami, le cra hiri et le cra kwala, par exemple, sont des facteurs de marquage identitaire de l’individu.

Planche 6. Les marqueurs d’identité clanique

En pays guiziga, ces scarifications sont des marques d’identité clanique permettant de distinguer les Guiziga de Marva, de Muturwa de ceux et celles de Mijiviŋ. Le cra kwala par exemple, au-delà de cette fonction, est un indicateur de rang social, tributaire des motifs (fins ou grossiers) qui les caractérisent. Ainsi, les différentes formes de scarifications pratiquées apparaissent comme des composantes structurelles de l’institution culturelle guiziga dans sa globalité en tant que tout indivisible. C’est d’ailleurs ce que rappelle Marquis (1770, p. 23) qui affirme que « Chez des peuples d’Afrique de l’Ouest et du centre comme le Bénin et le Cameroun, la cicatrice est le symbole de leur culture ».

Une autre dimension éthique de ces scarifications concerne leur fonction initiatique et épique. En effet, certaines scarifications sur le corps de la femme en pays guiziga permettent de déduire sa maturité. Elles permettent ainsi de jauger sa capacité à faire preuve d’endurance, de patience et de courage, etc. Ainsi, plus une femme est scarifiée, plus elle est considérée et respectée des autres femmes. Les différentes formes et motifs de scarifications qu’elle porte contribuent ainsi à se forger d’elle une représentation sociale singulière qui en fait un modèle de féminité, un symbole de bravoure. C’est ce qui ressort d’ailleurs du témoignage d’une expérimentée en la matière :

Les scarifications font très mal, car après la réalisation des entailles avec une lame sur le corps, on brûle des tiges de mil (rouge, blanc ou jaune, etc.) afin d’appliquer leurs cendres basiques sur les blessures fraîches pour la cicatrisation. Cette pratique peut se répéter pendant deux à trois jours. On lavera ainsi les blessures avec du jus d’oseille blanc en frottant très fort et correctement afin d’obtenir les cicatrices parfaitement visibles. Des personnes en meurent souvent. Mais, ils ne peuvent s’en passer, car c’est une pratique culturelle essentielle dans les traditions guiziga (entretien avec Djabalé, Mijiviŋ, mai 2022).

La cruauté de cette pratique fait qu’on l’utilise souvent pour l’initiation chez la gent masculine afin de déterminer les garçons destinés à la chasse (madala)[7] au sein de cette communauté. Toutes les formes des scarifications évoquées ont chacune un sens et des fonctions sociales qui participent à l’édifice d’un certain idéal de beauté féminin dans la communauté guiziga. Au-delà de leur rôle esthétique manifeste, elles revêtent également des valeurs symboliques, rituelles et distinctives. Elles sont par ailleurs médiatrices des schèmes culturels, institutionnels et idéologiques de la société qui leur donne sens. C’est d’ailleurs à ce titre que Malinowski (1968, p. 95), parlant du rôle fonctionnel des artéfacts au sein d’une socioculture (la scarification par exemple), soutient que tout élément culturel en interaction avec d’autres dans une société a un sens, un rôle à jouer et/ou une fonction à remplir.

Esthétique corporelle de la femme guiziga face au défi de la modernité

Toute culture est appelée à subir des modifications au fil du temps, au contact de facteurs endogènes et exogènes (Balandier, 1961) qui influent sur les pratiques, les arts et l’idéologie. L’esthétique corporelle féminine dont il est ici question est la plus touchée par ces mutations. Elle alimente depuis plusieurs siècles les débats scientifiques autour des arts du corps et des mutations corporelles féminines. Cette esthétique corporelle chez la femme en pays guiziga a connu des transformations influencées par des conceptions plus occidentales de la beauté qui considèrent certaines pratiques telles que la scarification comme une atteinte à l’intégrité corporelle et une dévalorisation du corps féminin. Aujourd’hui, l’on assiste en effet à un processus de phagocytose culturelle qui accompagne inévitablement les processus d’urbanisation et de modernisation. L’une des conséquences prégnantes de cette phagocytose, visibles sur la culture guiziga, est que, parmi les marques esthétiques étudiées, certaines ont disparu tandis que d’autres essaient, tant bien que mal, de survivre dans un contexte multiculturel et pluri-idéologique caractérisé par des brassages culturels tous azimuts et l’émergence de formes de cultures hybrides.

Pratiques esthétiques disparues et dynamiques des représentations sociales sur l’esthétique corporelle féminine traditionnelle chez les Guiziga

Lorsqu’on aborde en anthropologie la question des artéfacts culturels disparus dans les sociétés africaines, le vêtement revient sans doute de manière régulière. Au sein des communautés guiziga, tout comme chez d’autres groupes ethniques voisins, l’avènement des religions révélées (christianisme, islam) et l’urbanisation des foyers de peuplement guiziga ont porté un sérieux coup à bon nombre des pratiques décoratives corporelles ancestrales, listées plus haut, qui participaient jadis à la mise en valeur du corps féminin. Plusieurs parures vestimentaires et formes d’ajout corporel (sassay, hay ngǝ ɗuwa) ne sont plus d’usage, même au sein des communautés rurales demeurées assez proches de leur culture.

De nouveaux codes vestimentaires contemporains se sont imposés au détriment de ces parures traditionnelles qui ne jouissent plus de leur valeur d’antan. Des représentations sociales dégradantes et stigmatisantes entourent aujourd’hui le port du sassay et du hay ngǝ ɗuwa jugés impudiques et dévalorisants pour la femme sur la scène publique. Le christianisme et l’islam, auxquels la communauté guiziga s’est convertie, ont contribué à définir un nouveau paradigme d’esthétique corporelle féminine qui participe plutôt à la dissimulation et à la réduction des capacités expressives et suggestives du corps féminin. La proximité géographique d’avec les cultures maghrébines au nord du Cameroun a favorisé l’introduction et l’instauration d’un style vestimentaire arabo-musulman favorable à l’implémentation de cette nouvelle conception de l’esthétique corporelle féminine. C’est d’ailleurs ce que soutient la matriarche Fanta Djabale de Muturwa, une localité qui s’est vue modernisée au début des années 90, avec son érection en chef-lieu d’arrondissement.

Depuis l’érection de cette localité en chef-lieu d’arrondissement, beaucoup de choses ont changé. Je pense notamment au mode vestimentaire des femmes qui s’est arrimé au style vestimentaire musulman plus rigoureux et pudique, d’une part, ou à celui des chrétiens plus libéral, d’autre part. Même si, nous sommes conscients de nos origines en matière de rites et conservons jalousement certains de nos artéfacts et pratiques culturelles, toujours est-il que, lorsque je porte certaines parures que j’arborais fièrement pendant ma jeunesse (hay ngǝ ɗuwa, sassay), la communauté, y compris ceux de mon clan et de ma génération, se moque de moi. Aujourd’hui, il est très rare de voir, même dans les foyers de peuplement guiziga éloignés, des femmes de mon âge arborant ces parures qui nous ont pourtant bien servi pendant notre jeunesse (Assiri Maoussa, Marva, janvier, 2022).

Le nouveau style vestimentaire féminin qu’évoque l’informatrice s’articule particulièrement autour du port du pagne dont les modèles de corsage varient généralement d’une femme à une autre.

Planche 7. Femmes guiziga en tenue de pagne corsage de différents modèles

La dynamique dans la conception de l’esthétique corporelle de la femme guiziga, influencée par les facteurs exogènes (urbanisation, religion révélée, ouverture au monde via les médias et le câble) et endogènes inhérents aux mutations survenues dans les imaginaires et la culture locale, a donc profondément bouleversé le rapport de cette communauté à son esthétique et sa sensibilité au corps de la femme. Toutefois, même si cette dynamique a induit la disparition de certains artéfacts, d’autres ont par contre pu s’adapter aux nouveaux codes de l’esthétique corporelle féminine insufflés par la modernité et le brassage interculturel qui ont marqué les localités de Muturwa, Mijiviŋ, Makassa et Marva ces dernières décennies.

Résilience des pratiques esthétiques traditionnelles féminines en contexte moderne

Si certaines pratiques esthétiques féminines ont disparu et d’autres en voie d’extinction, un bon nombre a tout de même survécu en s’adaptant au contexte de la modernité, aux valeurs et normes véhiculées par celle-ci. Dans cette logique, le durnok (nattes en formes de pion), qui perd tout de même son prestige, fait partie des modèles de coiffure les plus en vogue dans les zones d’enquête. Il intègre cependant dans sa réalisation des extensions et mèches artificielles, artéfacts de la modernité, dont le rôle est d’augmenter l’éclat de la coiffure tout en feignant une augmentation de la pilosité féminine.

Planche 8. Nouvelle configuration du durnok en contexte moderne

Le hay ngǝ ɗuwa lui aussi s’est adapté afin de mieux se conformer au style vestimentaire moderne. Il est désormais fabriqué à base de tissu (de coton ou de polyester), puis rembourré d’éponge, plus souple et confortable. Ses motifs et couleurs sont désormais variés, mais sa fonctionnalité visant à donner plus de saillie à la poitrine reste la même. Les gwat ngǝ slimiɗ traditionnelles ne sont plus fabriqués à base de morceaux de calebasse, mais à base d’or, de bronze, d’argent ou de polyéthylène.

Planche 9. Femmes guiziga portant le Hay ngǝ ɗuwa ou soutien-gorge moderne (à gauche) et le Gwat ngǝ slimiɗ ou boucle d’oreille moderne (à droite)

Le jigǝɗa ou collier de perles est revenu sur la scène grâce aux médias et à certaines stars de la musique africaine qui en font la promotion à travers les écrans au sein des ménages. Les prototypes d’antan à deux motifs sont diversifiés sur le marché local et ne servent plus uniquement à la mise en valeur de la protubérance féminine. Il est désormais associé au port du pantalon, des jupes, etc.

Photo 3. Jeune fille guiziga portant le jigǝɗa ou collier de perles sur un pantalon Jeans

Une autre forme de résilience de l’esthétique corporelle féminine dans la socioculture guiziga pourrait s’observer à travers l’association curieuse des artéfacts traditionnels à ceux de la modernité qui s’observe chez certaines femmes en zone urbaine recouvertes de balafres et arborant des tenues modernes ou occidentales. Il s’agit en effet, pour reprendre le terme de Robert King Merton (1966), d’une survivance culturelle qui consiste à adapter, face aux idéologies impitoyables et aux valeurs esthétiques rigoureusement canonisées de la modernité, un brin de tradition, tremplin d’une continuité mal négociée entre le culturel et le moderne

Conclusion

Somme toute, la présente contribution s’est donnée entre autres objectifs de présenter les différentes formes d’esthétiques corporelles féminines chez les Guiziga et de déterminer comment ces arts du corps participent à la valorisation du corps féminin dans cette culture. Au demeurant, il s’est ainsi agi d’identifier les différentes formes et pratiques esthétiques féminines relevant de l’identité culturelle guiziga. Il ressort de cette présentation que les pratiques esthétiques féminines en pays guiziga reposent sur l’usage de deux catégories d’artéfacts : les parures et accessoires aux fonctionnalités variées, d’une part, et les scarifications aux motifs divers, d’autre part. Après analyse, force est de constater que ces éléments de l’esthétique corporelle féminine en pays guiziga participent de manière générale à la mise en valeur du corps féminin, selon les perceptions locales. Loin de se résumer à cette fonction de valorisation qui est généralement manifeste et folklorique, ils jouent également le rôle d’unités distinctives de l’identité guiziga et constituent un patrimoine du savoir-faire local qu’il convient de conserver et de réhabiliter. Cependant, face aux défis de la modernité et l’urbanisation profonde des foyers de peuplement guiziga qui se sont s’accompagnés de l’instauration d’un nouveau système de valeur et de perception des normes esthétiques, certains de ces artéfacts ne sont plus d’actualité tandis que d’autres essaient de s’adapter face aux stigmatisations dont ils sont victimes dans un contexte de défis culturels et idéologiques multiples tel que celui de l’Extrême-Nord Cameroun.

***

WARAYANSSA MAWOUNE, Université de Garoua – warayanssa@gmail.com

Rachel ASTA MÉRÉ, Université de Maroua

Références bibliographiques

Atoukam Tchefendjem, L. (2001). L’esthétique corporelle de la femme du Nord-Cameroun : étude historique et anthropologique du XIXe au XXe siècle [Mémoire de DEA en histoire]. Université de Ngaoundéré.

Atoukam Tchefendjem, L. (2009). Les formes de l’esthétique corporelle de la femme Bamiléké au XXème siècle [Thèse de doctorat/Ph.D]. Université de Ngaoundéré.

Bouchard, G. (1974). Esthétique et sémiologie. Laval Théologique et philosophique, 1(30), 63-80. Doi : https://doi.org/10.7202/1020397ar

Balandier, G. (1961). Sens et puissance : les dynamiques sociales. PUF.

Buisson, É. (1931). Éléments d’une carte ethnographique et des données anthropologiques. IFAN.

Buisson, É. 1936, Dépôt des archives du Musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren. Bruxelles.

Château, D. et Lefebvre, M. (2008). Esthétique et sémiotique : présentation, recherches sémiotiques. Erudit, 28(3-1), 3-9. DOI : https://doi.org/10.7202/1005860ar

Dargent, F. (2010). Corps scarifié, adolescence marquée. Adolescence. GREUPP, Corps marqués, 2(38), 131-143.

Hayamkréo Matankamla. (2020). Les arts du corps chez les Toupouri (Nord-Cameroun et Sud du Tchad) : source de l’histoire et marqueur culturel. HAL open sciences, article consulté le 23 mai 2022 sur HAL Id: hal-03165629 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03165629v2 Preprint submitted on 18 Mar 2021.

Gottlieb Baumgarten, A. (1750). Aesthetica ou Esthétique. Francfort sur l’Oder.

Lebeuf, J.-P. (1946). Vêtements et parures du Cameroun français. Arc-en-Ciel.

Mervyn Waldegrave, J. (1945). Communication personnelle du Dr David Zeitlyn, anthropologue. Archives de l’Université de Kent (Grande Bretagne).

Merton, K. R. (1966). Éléments de théorie et de méthode sociologique. Dunod.

Malinowski, B. (1968). Une théorie Scientifique de la culture. François Maspero.

Marquis, A. (1770). La trace corporelle et son esthétisme. Head.

Rastier, F. (2001). Sémiotique et sciences de la culture. Linx, Revue des linguistes de l’Université de Paris X Nanterre, 44, mis en ligne le 05 juillet 2012, consulté le 30 mai 2022 sur le site URL : http://journals.openedition.org/linx/1058; DOI : 10.4000/ linx.1058

Rioult, C. (2019). De la scarification au tatouage : une écriture intime. Nouvelles perspectives en sciences sociales, T. 15, vol.1, 65-92, article consulté le 1er juin 2022. DOI : https://doi.org/10.7202/1068180ar

Somé, R. (2007). Art Africain et esthétique occidentale. La statuaire Lobi et Dagara au Burkina Faso. L’Harmattan.

Vigarello, G. (2004). Le corps redressé. Armand Colin.

Sources orales

| N° | Noms et prénoms | Statut | Date et lieu de l’entretien |

| 01 | Fanta Djabale | Matriarche guiziga de Muturwa, 85ans | Janvier, 2022, Muturwa |

| 02 | Assiri Maoussa | Matriarche, 69ans | Janvier, 2022, Marva (Maroua) |

| 03 | Wazlaray | Matriarche, 72ans, Veuve | Mai, 2021, Makassa |

| 04 | Bahada | Jeune artiste guiziga, 33 ans | Avril, 2022, Marva (Maroua) |

| 05 | Djabalé | Matriarche guiziga, 60ans | Mai, 2022, Mijiviŋ |

| 06 | Ma’ay Doudou | Matriarche guiziga, 75ans | Avril 2022, Makassa |

- Expression empruntée à Hayankréo Matankamla (2020). ↵

- Les entretiens sont semi-directifs parce qu’ils reposent premièrement sur des critères qualitatifs et permettent de récolter des informations relatives à notre objet d’étude, suite à une série d’interrogations ouvertes posées à nos informateurs et informatrices concernant notamment les us et coutumes, les représentations sociales en matière d’esthétique corporelle féminine, de fonctionnalité des artéfacts et de leurs valeurs dans la culture guiziga. Pour les réaliser, nous avons de prime abord conçu un guide d’entretien composé de dix questions relatives à notre objet d’étude. Puis, nous avons ensuite identifié les cibles (informateurs/informatrices) avec qui nous nous sommes entretenues au sujet des différents aspects de l’esthétique corporelle abordés dans cet article. Les verbatims (livrés en langue guiziga pour certains et en fulfulde pour d’autres) ont ensuite été enregistrés sur bande audio, à l’aide d’un magnétophone, puis transcrits et traduits en langue française pour leur utilisation immédiate dans les analyses. ↵

- Il s’agit en réalité de Maroua dont la prononciation en langue guiziga a été transformée telle que nous la connaissons aujourd’hui. ↵

- Pour Rastier (2001, p. 173), cette « approche sémiotique procure ainsi une base pour la démonstration du (fonctionnement) du sujet de culture ». ↵

- Le cra kwala ou (scarification des joues) est la marque déposée des femmes guiziga de Muturwa et Mijiviŋ. C’est un motif à double genre d’utilité décorative; la seule distinction résidant au niveau des tracés (fins et grossiers) qui sont révélateurs du rang social (noble ou défavorisé) de l’individu qui les porte. ↵

- Le cra haŋ est une scarification qui se fait sur l’avant-bras. Il consiste à réaliser de long et gros tracés sur l’avant-bras appelé haŋ en langue guiziga. Cette forme de scarification se fait généralement à l’âge adulte. Elle est l’apanage des femmes certes, mais aussi des hommes sans distinction de clan ni de village d’origine. ↵

- Dans les traditions guiziga, tout comme celles de beaucoup d’ethnies au Nord-Cameroun, le chasseur est considéré comme un être épique, un guerrier et un homme brave, courageux et endurant qui n’a peur de rien. Le rite de scarification vise en effet à déceler ces qualités chez l’individu afin de l’initier à ce statut social privilégié. ↵