7 Proximité sociale communicationnelle et attention prêtée au message en milieu organisationnel

Mbiah Anny Flore TCHOUTA

Résumé

En plus de la dimension verbale, la dimension non verbale de la communication est déterminante pour la compréhension d’un message. En vue d’examiner l’impact de la proximité sociale communicationnelle sur l’attention prêtée au message en milieu organisationnel, l’on a recours à une étude expérimentale. Il en ressort que plus un groupe expérimental est proche du ou de la manager par les dimensions non verbale et verbale de la communication, plus son taux d’inattention au message est élevé.

Mots-clés : proximité sociale communicationnelle, message, attention, milieu organisationnel.

Abstract

The non-verbal dimension of communication, intervenes more in the understanding of a message in its verbal dimension. To examine the impact of communicative social proximity on the attention given to the message in an organizational environment. An experimental study is conducted in which through virtual communication, we explore the impact of communicative social proximity on the attention paid to the manager’s instructions. It emerges that, the experimental group that have not been in contact with the manager either verbally or non-verbally, has the highest rate of inattention to the message.

Keywords: communicative social proximity, communication, attention, organizational environment.

Introduction

Pour tout type d’organisation, la communication est le pilier central sur lequel repose aussi bien le lien social que tout support et processus qui rentrent dans la productivité organisationnelle. Elle repose sur la capacité de l’émetteur et du récepteur à se comprendre parfaitement de sorte à atteindre le but escompté. En ce sens, les dimensions verbales et non verbales de la communication devraient efficacement s’interconnecter. Les signes non verbaux de la communication seront d’autant plus imperceptibles si les locuteurs recourent à la communication indirecte. Le recours aux supports indirects suppose des personnes communiquant à partir des espaces physiques distants d’où l’impossibilité ou la difficulté de percevoir les signaux non verbaux émis de part et d’autre par les interlocuteurs. Or, la communication non verbale est plus déterminante dans le processus de transmission de l’information (Abric, 2003).

Si l’on considère les facteurs ci-dessus, le recours aux canaux indirects induisant une distanciation sociale entre les interlocuteurs, lorsqu’il faut donner des instructions aux subordonnés, devient sujet à problèmes. La compréhension et l’appropriation d’une instruction en milieu organisationnel sont déjà assez complexes dans leur nature. La précision dans la réalisation de la tâche demandée, les contingences organisationnelles, les contingences liées à la tâche elle-même, les différences langagières entre les personnes, leur background induisant une perception individualisée de l’instruction, la façon dont celle-ci est donnée, la personnalité qu’incarne celui qui la donne, l’équipe de travail dans laquelle évolue le récepteur, etc. sont bien des facteurs susceptibles de limiter la qualité de la compréhension d’une instruction (Hellriegel et Slocum, 2006; Rojot, 2003; Schermerhorn et al., 2014). Par conséquent, dans une ambiance organisationnelle à contexte communicationnel riche accordant une forte importance au non-dit en situation d’échange (Gauthey et Xardel, 1990), le problème se pose avec plus d’acuité.

La distance sociale ou le degré de proximité affective et cognitive entre les interlocuteurs ayant comme support communicationnel le verbal et le non verbal ou l’écrit pose le problème de saisie réelle du contenu de l’information véhiculée de part et d’autre par ces derniers. Lorsque des personnes sont en communication, les facteurs tels qu’avoir son interlocuteur en visuel, le fait de le connaître, etc. assurent la synchronisation dans la communication. Par contre, des personnes venant d’horizons divers ne portent pas les mêmes schèmes comportementaux et, par ricochet, ne donnent pas forcément le même sens aux éléments non verbaux de la communication (Barrier, 2009; Abric, 2003). Ces facteurs qui réduisent la qualité du résultat de la communication causent l’inattention du fait du manque d’intérêt pour la personne ou pour le message ou par difficulté de la saisie de sa dimension subjective.

En général, lorsqu’on communique en milieu organisationnel, l’idée selon laquelle les personnes sont obligées de se focaliser sur l’objet de la communication prédomine, car celui-ci est déterminant pour la réalisation des objectifs. Cependant, l’on perd très souvent de vue la dimension purement humaine, notamment la proximité entre les acteurs et actrices qui, lors de la communication, peut sévèrement impacter sa qualité. Ainsi, le récepteur peut poser des filtres à la réception du message ou ne pas s’y intéresser, donc ne pas le saisir, ne pas focaliser son attention sur ce dernier ou ne pas l’analyser à cause de la qualité de sa proximité avec son interlocuteur.

Cette recherche se préoccupe d’analysr le type de rapport qu’entretient la proximité sociale communicationnelle entre les locuteurs et l’attention accordée au message transmis en milieu organisationnel. Elle se fera par le biais d’une étude expérimentale basée sur la capacité pour des groupes indépendants de travailleurs et travailleuses à prêter attention aux instructions de leur manager. Il est donc question de répondre à la question de savoir si la qualité de l’attention prêtée au message en milieu organisationnel varie en fonction de la proximité sociale communicationnelle entre les locuteurs. De cette question découle l’hypothèse générale suivante : la qualité d’attention prêtée à un message en milieu organisationnel dépend de la proximité sociale communicationnelle qui existe entre les interlocuteurs. Après avoir posé les jalons théoriques de cette étude, le dispositif expérimental sous-tendant la recherche aussi bien que les résultats et leur interprétation seront présentés.

Théorie de la communication

Nous proposons, dans cette section, une mise au point de la théorie de la communication que nous mobilisons pour cette étude.

La communication en milieu organisationnel

La communication est le processus par lequel des interlocuteurs échangent des informations via plusieurs éléments que sont le code, le canal, les référents, le message et le feed-back. En milieu organisationnel, elle vise principalement :

- le partage à la fois des objectifs opérationnels, stratégiques et les moyens de les atteindre. Au sein des équipes de travail, elle intervient lors de la transmission des instructions sur les tâches à effectuer afin de donner les moyens à tous les membres d’avoir les bases de données à jour;

- l’adhésion du personnel: cet aspect de la communication fait surface lorsque deux personnes ou plus commencent à peine à travailler ensemble ou lorsque survient un blocage pendant la réalisation des tâches. Il est question ici de dialoguer pour parvenir à un accord, à l’adhésion de tous. Il peut s’agir d’un échange autour des valeurs personnelles ou des valeurs partagées par le groupe, des méthodes à adopter pour réaliser les tâches, le fonctionnement collectif de l’organisation ou des valeurs à adopter au sein de l’organisation en vue de son bon fonctionnement. Elle assure un climat social sain au sein de l’organisation;

- la création du lien entre les membres de l’organisation : il s’agit de créer des conditions de travail agréables pour les membres de l’organisation. La communication s’appuie sur la culture organisationnelle pour créer un sentiment de proximité entre les collègues d’une part, les collaborateurs et la hiérarchie d’autre part. Leur permettre de réaliser qu’ils ont des références communes, des goûts partagés, qu’ils pourraient apprendre les uns des autres;

- la réalisation des projets d’entreprise : le projet d’entreprise est une vision qui doit être partagée par tous. Le personnel doit y croire et être déterminé à le réaliser. De ce fait, au moyen de la communication, cet état d’esprit est véhiculé aux travailleurs et travailleuses afin de prévenir les dérives;

- le soutien de la performance organisationnelle : au travers de la communication, sont relayées les politiques fonctionnelles élaborées par l’entreprise pour atteindre ses objectifs et ses politiques pour sa ressource humaine.

Les contextes communicationnels riche et pauvre

L’on distingue quatre modèles organisationnels à travers le monde. Le modèle axé sur le management, l’organisation, la direction et la famille. Le modèle d’entreprise fondé sur la famille nous intéresse dans le cadre de notre recherche. Il est propre au contexte africain, au Moyen-Orient et aux pays où la religion et la famille sont prépondérantes sur la production économique. Il résulte des systèmes sociaux patriarcaux. Il présente une orientation communautaire avec une forte distance hiérarchique et un faible contrôle de l’incertitude. Les relations sont paternalistes, les rapports hiérarchisés mettant en avant la dimension protectrice du chef et de son mentorat envers les subordonnés. Les valeurs prônées ici sont le travail, la loyauté envers l’employeur et la famille.

Le concept de contexte riche ou contexte pauvre en communication, développé par Edward Hall, mesure l’importance du non-dit dans la communication (Gauthey et Xardel, 1990, p. 82). En référence au contexte ou à l’univers des représentations collectives, on peut traiter une information directement au travers de la quantité d’information contenue dans le message explicite ou indirectement à travers le non-dit. La difficulté à lire le non-dit est plus élevée pour ceux qui privilégient l’information verbale explicite. Les systèmes de communication modernes (téléphone, télex…) appartiennent à une culture qui favorise le verbe.

Le contexte communicationnel riche convient au modèle organisationnel axé sur la famille. Il est opposé au contexte communicationnel pauvre. Il favorise le relationnel, un style de communication flou et ambivalent. L’intuitif est mis en avant, la présentation n’est pas logique, le langage n’est ni clair ni concis, ni précis ni univoque, et la quantité de l’information est privilégiée. La démarche communicationnelle n’est ni technique ni méthodologique et ne présente pas une réelle transparence.

Les formes de communication en milieu organisationnel

La communication en milieu organisationnel se fait en général par écrit ou sous la forme orale. La communication écrite, plus formelle, se fait aussi bien par les canaux ascendants, descendants qu’horizontaux. Elle présente l’avantage d’être plus formelle, d’où la possibilité à terme d’une traçabilité, d’une orientation aisée vers plusieurs destinataires. Toutefois, elle exige de bonnes aptitudes à transmettre les informations, les idées et les émotions au moyen des notes de service, des rapports, des lettres, etc. (Hellriegel et Slocum, 2009; Lehnisch, 1988).

La communication audio (indirecte) ou audiovisuelle est une forme qui appuie la communication écrite et orale, mais est plus présente dans les organisations de grandes tailles. Bien qu’elle soit chère et exige un long processus, une technicité assez particulière pour sa conception, elle est affective, malléable et efficace pour la mémorisation.

La communication orale est celle à travers laquelle le message est véhiculé par le canal de la voix. Elle est imprégnée d’une forte dose d’éléments non verbaux. Elle peut être monologale, interpersonnelle, de groupe ou de masse. Elle repose sur des signes ou des mots dont le sens est universel. Elle a un aspect rationnel et dénotatif (Fischer, 2015).

Selon plusieurs spécialistes de la communication, 30 % du message est véhiculé par voie orale et 70 % par des indicateurs non verbaux. Parmi les signaux non verbaux, il peut être mentionné :

- les mouvements corporels : les gestes, les expressions faciales, le regard, le touché, la posture (éléments kinésiques) et autres mouvements des membres;

- les caractéristiques physiques individuelles : la forme physique, les attitudes, les odeurs corporelles voire l’haleine, la taille du sujet, le poids, la couleur des cheveux, de la peau, etc.;

- le paralangage : le volume, le rythme d’expression, le timbre et l’hésitation de la voix, l’expression des onomatopées, le rire, les bâillements, etc.;

- l’utilisation de l’espace : les modalités d’utilisation et la perception de l’espace, l’organisation des éléments de l’espace communicationnel, la distance entre les interlocuteurs, la tendance à se délimiter un espace personnel;

- le contexte matériel : la conception du bâtiment et des pièces, les mobiliers et autres objets, les décorations intérieures, la propreté, l’éclairage et le bruit;

- le temps : le retard, les avances, les attentes infligées aux autres, les différences culturelles de perception du temps, le rapport entre temps et statut (Hellriegel et Slocum, 2009; Josien, 2007).

Le télétravail

Le télétravail est une forme d’organisation du travail qui voit le jour avec le développement des techniques de l’information et de la communication. À des points géographiques différents, des individus travaillent sur les projets organisationnels et restent en permanence présents de façon virtuelle au sein de leurs organisations (Schermerhorn, 2014). Cette approche est encore appelée travail à distance. Elle concerne aussi bien les personnes qui travaillent à plein temps au sein des organisations que ceux qui y travaillent à temps partiel (les travailleurs et travailleuses mobiles, les représentant·e·s…) et même ceux qui travaillent dans le même espace. Le télétravail présente plusieurs avantages pour le travailleur ou la travailleuse : l’augmentation du rendement, la diminution des distractions, le contrôle réduit, la flexibilité des horaires, le choix du confort pour la réalisation du travail. Pour l’organisation, il apporte une baisse du coût de productivité, une plus forte satisfaction professionnelle personnelle, la fidélisation des employés, la baisse de l’absentéisme. Toutefois, il présente des inconvénients tels que le sentiment d’isolement et de sous-information de l’employé, la survenue parfois des problèmes techniques dus au réseau internet, l’interférence des activités personnelles avec les activités professionnelles, l’obligation d’être assez assidu et strict envers soi-même, la nécessité pour le ou la manager de faire une confiance aveugle à l’employé (Hellriegel et al., 2001).

La proximité sociale communicationnelle

Selon le Dictionnaire fondamental de psychologie de Bloch et al., (1997), la communication est un domaine d’investigation qui aborde par la méthode expérimentale, les relations s’établissant entre les aspects verbaux de la communication, ses aspects non verbaux (en particulier, le regard et la gestualité) et les variables psychologiques et sociales impliquées dans le processus communicatif.

Le concept de Proximité Sociale communicationnelle initié dans le contexte de cette étude, loin du terme Proxémique évoqué par Hall, indiquant : « l’étude de la perception et de l’usage de l’espace par l’homme » (Josien, 2007, p. 120), repose sur la ‘‘distance psychologique’’ entre les interlocuteurs. Elle exprime la proximité affective et cognitive entre ces derniers et se décline dans les modalités communicationnelles suivantes :

- la communication en face à face (dimension verbale et non verbale) : la communication est plus affective de par le partage, l’échange de l’information et le lien qui s’établit entre les interlocuteurs lors de la communication. De plus, en face à face, le fait d’avoir échangé avec un interlocuteur assure la synchronisation verbale et par ricochet, optimise le résultat de la communication entre les interlocuteurs (Josien, 2007). Elle permet, en plus de la réception des signaux verbaux, de déceler le contenu de la dimension non verbale de la communication;

- la communication par la voix exclusivement (dimension verbale): les interlocuteurs peuvent s’entendre, mais ne se perçoivent pas en visuel ou ne perçoivent complètement pas le sens des signaux non verbaux émis de part et d’autre. Le fait que ces derniers ne soient pas dans le même espace diminue la dimension affective du fait même de l’absence de la proximité physique et de l’absence de certains éléments non verbaux tels que le regard, la gestuelle ou l’aura dégagée par les interlocuteurs. La cohésion et la connexion entre les interlocuteurs sur le plan cognitif sont réduites du fait de l’absence du non-verbal. L’absence des facteurs tels que les caractéristiques physiques individuelles, le contexte matériel et l’utilisation de l’espace renforce cet état de fait (Gauthey et Xardel, 1990). La difficulté à lire le non-dit est plus élevée pour ceux qui privilégient les systèmes de communication modernes (téléphone, télex…);

- la communication écrite (présence de la dimension verbale avec une quasi-absence du non verbal) : elle repose sur ce qui ne se transmet pas par la parole. Bien plus que la précédente, elle est encore plus pauvre sur le plan affectif, car l’écrit est assez apathique et impersonnelle. Sur le plan affectif, le lectorat ne peut percevoir au-delà du mot l’état d’âme réel de l’interlocuteur, le paralangage sous-tendant les éléments qui auraient pu donner plus de sens ou un sens plus circonstancié au mot écrit, et bien d’autres facteurs susceptibles d’optimiser la communication.

L’attention prêtée au message

L’attention prêtée à un message est le fait de prendre en considération son contenu, de l’examiner, d’écouter activement les signaux verbaux ou non verbaux émis par son vis-à-vis. L’écoute active requiert une dimension aussi bien physiologique, parce que liée aux organes phonatoires, visuels…, que psychologique, car liée à la personnalité du récepteur, à ses états d’âme, à sa posture vis-à-vis de l’émetteur, au référent ou à la question abordée, à ses compétences cognitives à l’analyse de l’information, etc. (Abric, 2003)

Selon Fischer (2015), reprenant les travaux de Birdwhistell, cette dernière dimension permet d’analyser ce que l’on ressent au travers de l’expression illogique et embrouillée du message. Pour ce dernier, seule la connaissance est logée dans le mot. Pour Bloch et al. (1997), elle oriente l’activité par des buts et augmente l’efficience des processus de prise d’information et d’exécution de l’action.

L’attention repose sur tous les éléments du réseau communicationnel : message, code, canal, référent, émetteur, récepteur et feed-back. Le récepteur peut, pour une raison consciente ou inconsciente, poser des filtres à l’information que reçoit son ouïe. Les phénomènes psychologiques susceptibles d’induire l’inattention au message sont :

- la distorsion, qui est le fait de modifier le sens du message pour le conformer à des idées préexistantes;

- la rétention sélective qui est le fait de retenir partiellement le message;

- l’assimilation qui est le fait de réorganiser le message autour de certains de ses points centraux;

- l’accentuation qui est le fait de renforcer certains détails du message;

- les éléments de la métacommunication visant à ressortir les hypothèses, à déduire et interpréter ce sur quoi pourrait reposer le message, les intentions divergentes de ceux du message, l’absence de confiance dans la source du message et les objectifs de cette dernière, etc. (Hellriegel et Slocum, 2009).

Contexte expérimental

Le contexte expérimental de cette étude apporte des informations sur le profil des sujets expérimentaux et sur les conditions expérimentales requises pour la réalisation de l’expérience.

Caractéristiques des acteur·trice·s et du milieu organisationnel

Les participant·e·s à l’expérimentation font partie des trois organisations exerçant dans le même secteur d’activités. Ils sont sélectionnés au hasard dans la tranche de 20 à 50 ans, de sexe masculin et féminin. Leur niveau scolaire va du Baccalauréat à la Licence. Ils sont tous sous l’autorité d’une manager supérieure qui est leur N+3. Cette dernière est leur manager au troisième degré. Le rapport du personnel avec l’outil informatique est avéré. Les N+1 et N+2 (manager au premier et au second degré) s’en servent en cas de besoin pour les instruire de temps à autre.

Profil de la manager : la manager est hautement qualifiée. Elle a un minimum de Master II et une expérience professionnelle de dix ans. Elle est de sexe féminin.

Caractéristiques du milieu organisationnel : les organisations sont hautement informatisées, tous les employés ont accès à un terminal internet. Le personnel des trois organisations choisies a l’habitude des échanges via les technologies de l’information et de la communication, quel que soit l’aspect du travail à aborder.

Critères managériaux du groupe : le management appliqué ici est de type autoritaire. Les décisions sur le travail, son organisation et celle du groupe sont prises par la manager. Celles-ci ne sont ni justifiées ni expliquées. Le rythme et le niveau de progression dans les activités le sont encore moins. Le choix du style managérial autoritaire vise à mettre un accent sur l’obligation, de suivre les instructions du chef et la possibilité de sanctionner des dérives. Il convient aussi à l’ambiance culturelle globale dans laquelle baignent les acteurs et actrices de ces organisations, de sorte à ne pas induire de déphasage entre leurs habitudes et le mode de gestion du groupe choisi dans le cadre de l’expérimentation.

Conditions expérimentales

WhatsApp est l’application sur laquelle les groupes travaillent. Son choix est justifié par son accès facile, quelle que soit la position géographique du personnel. La manager supérieure est celle qui donne les ordres. Elle joue ce rôle dans les trois conditions expérimentales. Le rythme d’intervention de la manager supérieure est d’au plus deux fois dans chaque groupe, et ce, à partir du 4e jour. Les différents membres du groupe mènent librement leurs activités quotidiennes. La manager est détachée d’eux et n’intervient que pour réorienter ou canaliser leurs actions. L’expérimentation se passe en deux semaines. Il existe trois conditions expérimentales qui reposent sur trois groupes indépendants A, B, C. Les instructions données sont les mêmes dans toutes les conditions expérimentales. Chaque groupe de sujet est soumis à une condition expérimentale différente de celle des autres. Ainsi, chaque groupe de sujets ne passe qu’une des modalités de la variable indépendante.

Première condition expérimentale : Groupe A- La manager est mise en contact avec le groupe expérimental de cette organisation. Ils travaillent ensemble pendant deux semaines en face à face. Dans le cadre de l’expérimentation, elle donne les instructions et communique avec ce groupe en face à face.

Deuxième condition expérimentale : Groupe B- Ce groupe expérimental ne connaît leur manager que par sa voix. Comme dans le groupe précédent, ils ont été mis en contact deux semaines avant. Ils ont eu toutes leurs séances de travail par audio conférence. Il leur est dit que la manager vit dans une autre ville et ne viendra prendre son poste effectivement que dans deux mois. Dans le cadre de l’expérimentation, elle donne les instructions et communique avec ce groupe par Voice Mail.

Troisième condition expérimentale : Groupe C- La manager, comme ailleurs, a été affectée au groupe il y a deux semaines. Elle a pris contact avec tout le personnel par mail. Elle travaille souvent via Google Drive avec ce groupe. Toutes ses instructions et interventions sont faites dans mailling groupe. Il en est de même pour le cas de l’expérimentation. Il est dit au personnel qu’elle vit dans une autre ville et ne viendra prendre son poste effectivement que dans deux mois.

Activités pour la fin de l’expérimentation : cette articulation consiste à demander à tous les membres des trois groupes de justifier leurs attitudes vis-à-vis des instructions de leur manager, en s’appuyant principalement sur les éléments non verbaux de la communication. Ici, la compréhension des éléments verbaux est considérée comme un acquis pour tous. Les managers directs (N+1) sont chargés de poser ces questions à leurs subordonnés.

La tâche à réaliser : elle consiste, pour chacun des membres du groupe sélectionné, à lire le statut du personnel et à y apporter des propositions, chacun selon les réalités et les exigences de son poste de travail. Toutefois, il est demandé de ne pas poster des informations autres que celles concernant directement le travail demandé.

Résultats, analyse et interprétation des données

Chaque condition expérimentale correspond à une hypothèse. Ces dernières sont évoquées avant le rendu des résultats de chaque groupe expérimental. La tendance comportementale du groupe est relevée au quatrième, au neuvième et au quatorzième jour. L’attention est constatée par la conformité ou non aux instructions prescrites par la manager supérieure. Pour cela, des taux de déviance sont relevés. Les résultats de la deuxième articulation de l’expérimentation sont introduits dans la partie interprétation des données.

Résultats de l’étude

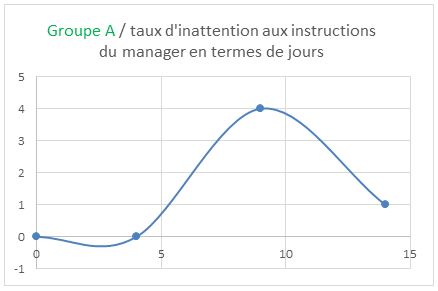

HR1- la qualité d’attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre du fait que le récepteur communique avec l’émetteur en face à face.

Groupe A- Ce groupe est silencieux dès les premiers jours, aucun de ses membres ne fait allusion à quelque chose, même pas au travail soumis à leur appréciation.

Au bout du quatrième jour, ce groupe reste très assidu, les interventions restent très réduites et ne concernent que la tâche demandée. La manager supérieure n’intervient pas, car elle ne trouve pas cette action nécessaire.

À partir du neuvième jour, des déviances font surface (4 %). Ces personnes abordent des sujets professionnels, mais non relatifs à la tâche demandée. Ils abordent aussi des débats, non sur la tâche demandée, mais relatifs à l’organisation du travail, à sa progression. Les N+1 et N+2 les ramènent immédiatement à l’ordre. Ils s’exécutent, mais à partir du quatorzième jour, 1% revient à la charge avec des préoccupations non professionnelles. Leurs Chefs directs ne recourent pas à une remise à l’ordre, mais bloquent plutôt l’accès à la parole à tous les membres du groupe, sauf aux managers et aux administrateurs du groupe.

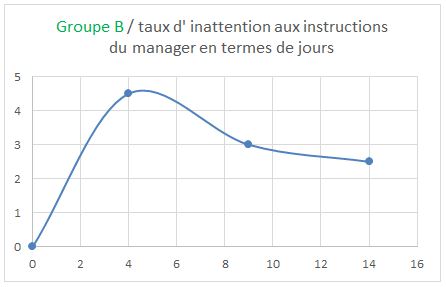

HR2- la qualité d’attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre du fait qu’uniquement la dimension verbale (la parole) soit le support communicationnel entre l’émetteur et le récepteur.

Groupe B- Du deuxième au quatrième jour de la situation expérimentale, quelques membres du groupe font part de leurs préoccupations ou de leurs difficultés sur le forum de discussion. En plus d’eux, 4,5 % s’écartent des normes de fonctionnement. Ils sont rappelés à l’ordre par la manager supérieure.

À partir du neuvième jour, la tendance est à la sérénité. Plusieurs interventions relatives au travail demandé sont observées. La tendance aux attitudes déviantes baisse. Elle est de 3 %.

Au quatorzième jour de l’expérimentation, la tendance à la déviance est de 2,5 %. Lorsqu’ils sont interpellés sur leur comportement par la manager supérieure, la moitié s’excuse.

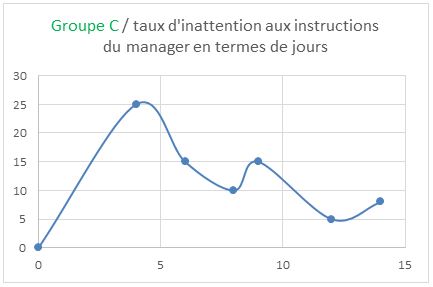

HR3- la qualité d’attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre du fait qu’uniquement la dimension écrite soit le support communicationnel entre l’émetteur et le récepteur.

Groupe C- Du début de l’expérimentation au quatrième jour, le groupe de discussion est en effervescence. Le forum de discussion est presque une tribune libre où les subordonnés parlent des activités professionnelles en général. 3 % des membres du groupe seulement font des interventions allant dans le sens du travail demandé. 25 % n’abordent pas le sujet soumis à leur appréciation. Les managers directs interviennent pour recentrer les membres autour des attentes de la manager supérieure. Malgré leurs interventions, la même dynamique continue, mais en s’amoindrissant. Au sixième jour, l’on observe que 15 % de personnes sont impliquées dans des déviances de toutes sortes. De plus, contre toute attente, deux personnes quittent le groupe. La manager supérieure intervient au septième jour en rappelant les principes de fonctionnement du groupe et promet une sanction à ceux qui s’écartent de la norme. Malgré cette intervention, l’on enregistre 10 % de cas de déviance jusqu’au huitième jour. Elle suspend 04 membres du groupe ce huitième jour.

Au neuvième jour, l’effervescence d’antan reprend avec ardeur. Les autres membres du groupe interviennent pour soutenir l’action des managers directs et du manager en chef dans leur action de ramener l’ordre. L’on observe 15 % de déviance malgré ces actions conjointes. La manager supérieure suspend 05 autres membres du groupe au dixième jour. Au bout de deux jours, il y a une accalmie. C’est une période de latence au cours de laquelle les déviances chutent à 5 %. Après cette période de latence, l’on observe du treizième au quatorzième jour de l’expérimentation, une courbe reprenant une allure croissante. Le taux de déviance est de 8 %. De plus, un autre membre quitte le groupe.

N. B. : Les membres du groupe qui interviennent pour recentrer les déviances ne sont pas des compères. Leur action est spontanée, tout comme celle des managers direct·e·s.

Analyse comparative et interprétation des données

L’expérimentation sus-présentée visait à explorer la relation entre la proximité sociale communicationnelle et l’attention accordée au message en milieu organisationnel. Après avoir mis en situation trois groupes indépendants ayant passé trois conditions expérimentales – la première présente une proximité sociale communicationnelle verbale et non verbale entre les interlocuteurs, la deuxième, une proximité sociale communicationnelle par la voix et la dernière, une proximité sociale communicationnelle par l’écrit, il ressort les réalités suivantes.

Analyse comparative de la qualité d’attention et proximité sociale communicationnelle avec le management

Au début de l’expérience jusqu’au 4e jour, le groupe A, qui a connu une proximité sociale communicationnelle complète avec la manager, manifeste une sorte de concentration. Ce attitude pourrait être l’expression d’une assimilation, car les membres ont reçu les instructions en face à face. Dans le groupe ayant connu une proximité par la voix de la manager (Groupe B), on observe un taux de déviance de 4,5 %. Le groupe ayant eu une proximité sociale communicationnelle par écrit avec la manager, quant à lui, présente un taux de déviance quatre fois plus élevé, soit 25 %. Signe que les instructions de la manager ne sont pas prises en compte. L’avantage de la pérennité de l’information que présente l’écrit aurait pourtant été un atout majeur pour ce groupe quant au suivi des instructions de la manager.

Le groupe A présente au 9e jour environ le même taux de déviance que le groupe B au 4e jour. Un signe que les membres du groupe restent centrés sur ce qu’ils ont à faire. Le groupe C au 9e jour, présente 15 % de taux de déviance, soit un taux quatre fois élevé que celui du groupe B (3 %). Ce taux de déviance persiste sans doute parce que les instructions de la manager ne sont pas prises en compte.

Au 14e jour, le groupe A fait une chute au ¼ de sa tendance précédente. Le Groupe B est resté presque constant, soit 2,5 %; le groupe C a chuté d’environ la moitié de son taux précédent. Ce taux de déviance renforce l’idée de la non-prise en compte des instructions de la manager.

Analyse comparative de la qualité d’attention, proximité sociale communicationnelle avec les managers et justification des attitudes des groupes

La manager supérieure n’intervient qu’une fois dans le groupe A qui a connu une proximité sociale communicationnelle totale avec elle, et ce, après le 9e jour. Dans ce groupe, son intervention fait chuter au ¼ le nombre de déviances. Pour le peu qui récidive, les managers directs n’accordent pas l’opportunité de nouvelles actions. Ils bloquent la possibilité à ces derniers de s’exprimer à nouveau. Ils le font dans le but de préserver de bons rapports entre les membres du groupe et la manager supérieure. Les chefs directs justifieront leurs actions par la parfaite connaissance de leur manager. Ils mentionneront, entre autres, des éléments déduits de ses caractéristiques individuelles mentales, l’organisation rigoureuse et l’utilisation rationnelle de son espace qui leur ont permis de comprendre qu’en s’attaquant à celle-ci, l’on pourrait en subir de lourdes conséquences. Le reste des membres du groupe évoquent les mêmes raisons en y ajoutant le contexte matériel (bureau propre, rangé, silencieux…) dans lequel elle se déploie, tout en l’exigeant des autres. Pour mettre en exergue la rigueur et le sérieux de leur manager, d’autres encore s’attarderont sur les caractéristiques physiques telles que la beauté et les soins apportés à sa personne, qui donnent envie de suivre ses instructions.

Le taux de déviance globale quasiment nul dans ce groupe A se justifie par la proximité sociale communicationnelle entre les membres et leur manager. Celle-ci a été complète, car la dimension non verbale de la communication a fortement soutenu leur attention au message.

Dans le groupe B qui n’a connu la manager que par la voix, cette dernière n’est intervenue qu’une fois après le 4e jour. Le taux de déviance ne chute que de 1/3. Toutefois, sans une autre intervention de sa part, le taux décroît jusqu’au 14e jour, mais faiblement (2,5 %). De plus, ceux qui dévient s’excusent lorsqu’ils sont interpellés. Un signe de leur bonne disposition à faire attention au message.

Ce groupe a eu la possibilité d’évaluer la dimension paralangage du message de son interlocuteur. Ainsi, en plus du message brut, les membres du groupe affirment qu’ils ont pu percevoir, au travers de la fermeté et de la rigueur de la voix de la manager, qu’elle tenait au respect de ses instructions. Son ton et le rythme de son expression étaient persuasifs. Ils utilisent les propos suivants pour justifier leur tendance à se conformer aux instructions : « la dame là doit être sévère, son ton est sec… mais elle semble sympathique », « je prépare la paix pour les jours où elle sera à son poste… », « …elle semble ne pas badiner avec ses instructions… ». D’autres éléments du paralangage sont évoqués : la voix douce, malgré sa fermeté qui suscite le désir de se conformer.

La tendance un peu élevée à la déviance dans ce groupe peut se justifier par le recours exclusif au paralangage en dehors de l’information reçue, comme support pour focaliser l’attention sur le message.

Dans le groupe qui n’a connu aucune forme de proximité sociale communicationnelle avec la manager, la coalition entre l’intervention de cette dernière et celle des supérieurs hiérarchiques directs ne tarde pas. Malgré ce fait, au 6e jour, le taux de déviance est encore à 15%. Pour renforcer l’attitude de désinvolture, deux membres quittent le groupe. Les interventions acharnées et les promesses de sanctions de la manager supérieure ne font chuter le taux de déviance qu’à 10 % au 8e jour. Le maintien en hausse du taux de déviance aux instructions est révélateur que les membres du groupe ne font quasiment pas attention aux instructions données.

Cette attitude inattentive est encore plus révélatrice lorsqu’à la suite de l’application des sanctions, le taux de non-conformité aux instructions remonte à 15 % au 9e jour. Ce jour, la manager suspend 05 autres membres du groupe. À la suite de cette suspension, les collègues de même rang interviennent pour rappeler les déviants à l’ordre. Le taux chute de 5 % au 12e jour. À la fin de l’expérience, il est remonté à 8 % et une personne quitte le groupe une fois de plus.

Il est perceptible ici que ni les réprimandes de la manager ni ses sanctions ne sont réellement dissuasives. En effet, le taux de baisse de la déviance est très réduit. Si l’on se réfère aux taux de déviance du 6e jour, l’on réalise que l’intervention des chefs directs et des autres collègues a plus d’effet sur les membres de ce groupe que l’intervention de leur manager supérieure. De plus, non seulement il faut une synergie de ces acteurs pour dissuader quelques déviants, mais aussi il faut y associer des mesures coercitives. Par ailleurs, la force dissuasive des collègues qui prend le pas sur le pouvoir légitime des managers traduit la force de l’effet de la proximité sociale communicationnelle existant entre ces personnes sur les déviants. Toutefois, il a suffi d’un relâchement de l’action des managers pendant deux jours pour voir croître encore le taux de déviance.

Le groupe C est celui dans lequel la manager et les chefs directs sont le plus intervenus. C’est le seul groupe qui a connu des sanctions et où le taux de déviance est resté très élevé et permanent. Pour la justification de leur attitude, les sujets expérimentaux indexent soit eux-mêmes (suivisme, confusion des groupes, oubli), soit les règles (pas d’attention prêtée à celles-ci, peu d’importance accordée à celles-ci), soit les autres membres de l’organisation, soit le travail demandé en lui-même (complexe et ardu). Ceux qui restent centrés sur les normes évoquent la nécessité déontologique de respecter les instructions des managers en milieu organisationnel et le besoin de préparer un terrain propice à la relation avec leur futur manager. Toutefois, il est important de noter que quasiment aucune accusation n’est orientée vers la manager ou vers la qualité de ses instructions (clarté). Cette non-référence à leur manager supérieure comme cause directe de l’échec de leur attention pourrait s’expliquer par le fait qu’elle n’existe pas dans leur univers mental.

L’absence de proximité sociale communicationnelle avec le ou la manager a induit une forte inattention à ses instructions.

Discussion

L’expérimentation entreprise dans le cadre de cette étude a permis d’établir le rapport entre la proximité sociale communicationnelle et l’attention accordée au message par les interlocuteurs en milieu organisationnel. À cet effet, trois groupes indépendants soumis à des conditions expérimentales différentes ayant reçu les mêmes instructions ont permis de confirmer l’hypothèse générale selon laquelle : la qualité d’attention prêtée à un message en milieu organisationnel va dépendre de la proximité sociale communicationnelle qui existe entre les interlocuteurs. Malgré le fait que des conditions expérimentales aient été bien encadrées pour explorer le phénomène susmentionné, quelques éléments ont pu impacter la qualité des résultats. Il peut être mentionné les facteurs suivants :

- les interventions des collègues de même rang hiérarchique et des managers supérieurs : elles n’étaient pas prévues lors de la préparation des conditions expérimentales, elles sont arrivées de façon inopinée. Ces interventions ont renforcé le recadrage des membres du groupe et ont refocalisé leur attention sur les instructions de la manager en diminuant ainsi le taux de déviance que l’on aurait pu observer. Toutefois, chacune des interventions de ces catégories de personnes est arrivée comme le prévoyait l’une des conditions expérimentales, après le quatrième jour. Elles ont renforcé la qualité des données parce que ces sujets expérimentaux ont interagi bien des fois en face à face, se sont réajustés au niveau du verbal tout en ayant ayant pris conscience de la charge de la symbolique du non-verbal qui pourrait accompagner leurs messages. Ils obéissaient mieux à à leurs collègues du même palier hiéararchique qu’à leur manager;

- le fait pour certains membres de quitter le groupe : cette attitude était très inattendue dans le cadre cette expérimentation d’autant plus qu’il s’agissait d’un Forum de travail. Ce départ, étant une attitude de désinvolture, a eu pour effet le renforcement des tendances déviantes relatives à la non-nécessité d’accorder de l’intérêt au travail demandé. Elle a par ricochet davantage défocalisé les autres membres du groupe de l’attention qui devait être portée aux instructions du ou de la manager. Toutefois, les interventions des managers et des autres membres des groupes ont eu un impact sur ces retraits dans la suite de l’expérimentation. La baisse des comportements déviants a été perceptible après l’action conjointe de ces acteurs et actrices.

À proprement parler, si des facteurs inattendus sont survenus lors de l’expérimentation, l’on peut aussi noter qu’ils n’ont pas amenuisé la qualité des résultats. Car, ces facteurs ont été pris en compte lors de l’analyse et de l’interprétation des résultats afin qu’ils ne constituent aucun biais aux conclusions expérimentales.

Conclusion

À la question de savoir si la qualité d’attention prêtée au message en milieu organisationnel varie en fonction de la proximité sociale communicationnelle entre les interlocuteurs, une expérimentation a été entreprise pour répondre à cette préoccupation. Elle s’appuie sur trois degrés de proximité sociale communicationnelle : la proximité par le verbal et le non verbal, la proximité par le verbal (la parole) et la proximité par l’écrit entre les interlocuteurs. Il s’est avéré, à la fin de l’expérimentation réalisée avec trois groupes indépendants de sujets ayant été appelés à prêter attention aux instructions d’un·e manager en milieu organisationnel, que l’attention à un message est quasi complète si les interlocuteurs ont eu un contact en face à face. Elle diminue si la proximité est exclusivement verbale, et s’amenuise davantage lorsqu’elle est exclusivement écrite.

Il est désormais admis qu’en milieu organisationnel, au-delà des obligations d’atteinte des objectifs, de la crainte des sanctions, du pouvoir légitime que peuvent incarner certains membres de l’organisation, la qualité de l’attention accordée à un message sera plus subordonnée à la qualité de la proximité sociale communicationnelle entre les interlocuteurs. Malgré les multiples avantages que présente la communication écrite en milieu organisationnel, le recours à la communication en face à face reste l’atout majeur aussi bien pour la communication horizontale que verticale. La communication exclusivement verbale, de plus en plus pratiquée dans les organisations du fait des nouvelles technologies de l’information et de la communication, est davantage plus efficace pour captiver l’attention du récepteur que la communication écrite, souvent fortement recommandée en milieu organisationnel.

En ce sens, les managers devraient recourir au mode de communication qui implique une proximité sociale communicationnelle en incluant le face-à-face et l’oral comme appui à la communication écrite. Ils devraient toutefois ne pas tomber dans les travers des tendances à la verbalisation remarquée dans les milieux organisationnels à contexte riche. Les auteurs du management africain reviennent incessamment sur leur tendance de la préférence du non formel au formel sur le plan des procédures administratives, du fait de leur non-préférence de l’écriture. De plus, dans un milieu organisationnel à contexte communicationnel riche dans lequel le non verbal est prépondérant sur le verbal, une communication non accompagnée d’une proximité sociale communicationnelle pourrait être un réel facteur limitant sur le plan managérial.

Cependant malgré ces résultats, il conviendrait d’explorer les limites d’une situation communicationnelle impliquant une proximité sociale communicationnelle centrée sur le ou la manager. Principalement, les facteurs liés à ce dernier sont susceptibles de limiter ou d’amplifier la perception des signaux non verbaux émis par les subordonnés.

***

Mbiah Anny Flore TCHOUTA, Université de Maroua – mbiah_af@yahoo.fr / mbiahanny@gmail.com

Références bibliographiques

Abric, J.-C. (2003). Psychologie de la communication : théories et méthodes. Armand Colin.

Barrier, G. (2009). La communication non verbale comprendre : les gestes et perception et signification. ESF, Issy-les-Moulinaux/France.

Bloch, H. et al. (1997). Dictionnaire fondamental de la psychologie. Larousse-Bordas.

Fischer, G.-N. (2015). Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale (5eéd.). Dunod.

Gauthey, F. et Xardel, D. (1990). Le management interculturel (2èm éd.). PUF.

Hellriegel, D. et Slocum, J.W. (2006). Management des organisations, (2e éd.). Nouveaux horizons.

Josien, M. (2007). Techniques de communication interpersonnelle. Eyrolles.

Lehnisch, J.-P. (1988). Maitriser la communication dans l’entreprise. Les Éditions d’Organisation.

Rojot, J. (2003). Théorie des organisations. Éditions ESKA.

Schermerhorn, J. et al. (2014). Comportement Humain en organisation (5e éd.). Pearson.

Annexes