6 Crises sociopolitiques et flux migratoires transfrontaliers des populations centrafricaines vers le sud du Tchad (1966 à 2019)

DOLLO MANDANDI

Résumé

Les troubles sociopolitiques en République Centrafricaine ont engendré une migration transfrontalière de ses populations vers son voisin le Tchad qui, depuis quelques années, fait face à un afflux des migrants forcés. La proximité géographique et culturelle a permis à plusieurs Centrafricain·e·s de choisir le sud du Tchad, plus particulièrement la ville de Goré comme zone de refuge. Négligeables au début, puisqu’essentiellement ressentis par les populations locales, ces déplacements contraints vont prendre de l’ampleur à partir de 2003 à la suite de la prise de pouvoir par le général François Bozizé au détriment d’Ange Felix Patassé. Il s’ensuit alors une migration transfrontalière forcée des populations centrafricaines vers le Tchad. Il est question, dans le présent travail, d’analyser la fréquence des flux migratoires, les itinéraires, les moyens de déplacement et les raisons du choix de la ville de Goré par ces populations centrafricaines. De ce fait, les données ont été collectées dans les centres de documentation, sur internet et au moyen d’une enquête et des observations directes sur le terrain.

Mots-clés : crise sociopolitique, flux migratoire, population, Centrafrique, Goré, Tchad.

Abstract

The socio-political unrest in the Central African Republic has led to cross-border migration of its populations towards its neighbor Chad, which, for several years, has been facing an influx of forced migrants. Geographical and cultural proximity has allowed many Central Africans to choose southern Chad, more particularly the town of Goré, as an area of refuge. Negligible at the beginning, since they were mainly felt by local populations, these forced displacements grew in size from 2003 following the takeover of power by General François Bozizé to the detriment of Ange Felix Patassé. What then follows is forced cross-border migration of Central African populations towards Chad. In this work, it is a question of analyzing the frequency of migratory flows, the routes, the means of travel and the reasons for the choice of the city of Goré by these Central African populations. Therefore, data were collected in documentation centers, on the internet and through a survey and direct observations in the field.

Keywords: socio-political crisis, migratory flow, population, Central African Republic, Goré, Chad.

Introduction

Les conflits armés, les catastrophes dues au changement climatique, les contestations électorales, les guerres idéologiques et les répressions politiques poussent souvent les individus à quitter leurs territoires d’origine pour d’autres localités à la quête d’une éventuelle sécurité. Les migrations transfrontalières voulues ou forcées sont fréquentes à travers le monde. Dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne, l’après-indépendance a connu une instabilité politique, voire économique, entraînant des mouvements de populations au-delà des frontières de leurs pays (Guiryam, 2018, p. 3). C’est le cas de la Somalie, du Soudan, du Liberia, de la République Démocratique du Congo, de la Libye, du Mali, du Tchad, de la Centrafrique, etc. Après quelques années d’indépendance obtenue en 1960, la RCA va connaître une série de crises sociopolitiques qui ont poussé ses populations à traverser les frontières pour se réfugier dans des pays voisins. Ces crises ont pris de l’ampleur en 2003 lors du coup d’État et la prise du pouvoir par François Bozizé en chassant Ange Felix Patassé. C’est ainsi que depuis cette année-là, la ville de Goré au sud du Tchad enregistre un nombre impressionnant de populations centrafricaines sur son sol. Pourquoi ces populations ont choisi la ville de Goré et comment le Tchad a géré cet afflux de réfugié·e·s centrafricain·e·s sur son territoire? Pour mieux l’appréhender, il est nécessaire de présenter les différents flux migratoires vers le sud du Tchad, de montrer les itinéraires et les moyens de déplacement et de s’intéresser sur les raisons qui ont poussé ces populations à choisir la ville de Goré au Tchad comme lieu de refuge.

Les causes des flux migratoires des Centrafricain·e·s

La République Centrafricaine est secouée depuis quelques décennies par des troubles sociopolitiques ayant entraîné des mouvements des personnes au-delà des frontières. L’on distingue des flux mineurs qui s’opèrent de 1966 à 2002 et des flux importants qui débutent en 2003 et se poursuivent jusqu’en 2019.

Les causes des flux mineurs

Les flux mineurs sont des mouvements migratoires des populations centrafricaines vers le sud du Tchad en petits effectifs. Ces migrations transfrontalières sont souvent choisies ou voulues, mais dans la plupart des cas, elles sont forcées à cause du système politique instauré juste après l’indépendance par le Président de la jeune République, David Dacko. Un régime autoritaire qui entraîne la dissolution des partis politiques ou autres associations incompatibles à la vision politique du nouveau dirigeant. Ce qui amène beaucoup de Centrafricain·e·s à quitter le pays pour diverses destinations, notamment vers le sud du Tchad.

La prise de pouvoir par un coup d’État en 1966 par Jean Bedel Bokassa, chassant David Dako, a favorisé la traversée de la frontière par les populations centrafricaines vers le territoire tchadien. Les individus qui refusaient de se soumettre au nouveau régime ont pris le chemin de l’exil dans les pays de la sous-région, à l’instar du Tchad. Grâce à l’intervention de la France à travers « l’opération Barracuda», David Dacko revient au pouvoir en 1979. Il fut à son tour remplacé par André Kolingba après un simulacre putsch de 1981. Celui-ci crée un Comité militaire de redressement national dénommé (CMRN) pour diriger le pays, en mettant aussi en place un « pouvoir clanique » puisque tous les postes importants sont occupés par ses proches Yokoma au détriment des autres groupes ethniques. À côté de cela s’ajoutent la violation des droits humains et les exactions commises par ses proches. Pour manifester son mécontentement, le peuple se prononce à travers les urnes lors de l’élection présidentielle de 1993 en élisant démocratiquement Ange Felix Patassé. Malheureusement pour le peuple centrafricain, celui sur qui l’espoir était mis va continuer avec la même politique que son prédécesseur. C’est ainsi que l’on assiste à l’émergence de plusieurs groupes rebelles en République Centrafricaine. Ce qui ne manque pas de déstabiliser ce pays en poussant ses ressortissants à trouver refuge ailleurs.

Avec l’arrivée de François Bozizé au pouvoir en 2003, les déplacements des Centrafricain·e·s dans les autres pays limitrophes vont s’accentuer. Mais, il faut signaler qu’avant l’avènement au pouvoir de Bokassa, beaucoup de Centrafricain·e·s ont quitté leur pays en quête de sécurité, de travail et de protection. Parmi ces personnes, beaucoup étaient considérées comme des migrant·e·s économiques parce qu’elles n’avaient pas le statut de réfugié·e·s.

Les causes des flux importants

Les flux migratoires des Centrafricain·e·s vers le Tchad vont s’accentuer à partir de 2003 et vont prendre de l’ampleur dans les années 2005, 2012, 2014, 2017 et 2018. En effet, l’année 2003 marque le début de l’entrée massive des populations centrafricaines au Tchad. L’on enregistre l’arrivée en grand nombre des militaires de l’ex-armée régulière et de nombreux civils, parmi lesquels les proches du Président déchu vers le Tchad. Ainsi, note-t-on dans cette importante vague, la présence de nombreux dignitaires du régime Patassé (Basglon, 2014, p. 54).

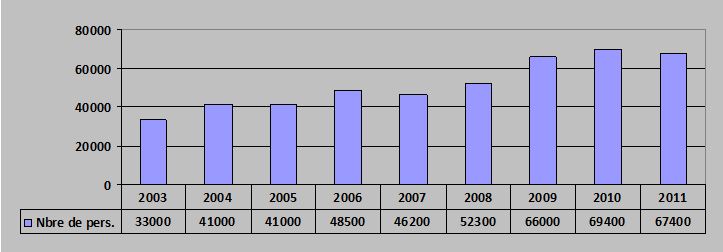

En 2012, les rebelles dénoncent le non-respect des accords par le président Bozizé et reprennent les armes, lançant une série d’attaques et démarrant la Deuxième Guerre civile centrafricaine. Le groupe armé Seleka, composé majoritairement de musulmans et les milices Anti-Balaka, composées essentiellement de chrétiens, s’entretuent. Les conflits qui étaient d’origine politique au départ ont pris une forme religieuse et ethnique au fil du temps. Le 24 mars 2013, les groupes armés pénètrent dans la capitale Bangui et renversent le régime de François Bozizé. Ce coup d’État est accompagné de violences extrêmes dans tout le pays. Bozizé fuit au Cameroun voisin. Le chef de file de la séléka, Michel Djotodia, s’autoproclame Président par intérim. Les violences sporadiques se sont transformées en conflit ravageur et des exactions de masse ont visé essentiellement les populations civiles, qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, à l’instar du Tchad et du Cameroun. À côté de cela, s’ajoutent les Zarguinas ou coupeurs de route qui menacent la partie nord de la RCA, obligeant ainsi les populations à quitter leurs localités d’origine. Selon Seignobos (2011, p. 37), ces personnes ont fui la Centrafrique à cause des exactions récurrentes des zarguinas qui tuaient et arrachaient leur bétail ou prenaient en otage leurs enfants contre rançon. Au fil des ans, le nombre de personnes fuyant leur pays vers le Tchad augmente, comme l’indique le graphique 1.

Graphique 1. Réfugié·e·s accueilli·e·s par le Tchad

Le graphique nous renseigne sur l’évolution du nombre de Centrafricain·e·s qui ont rejoint le Tchad. L’on se rend compte que l’effectif n’a cessé d’évoluer depuis 2003 jusqu’en 2011, l’année pendant laquelle le Tchad reçoit un nombre important de réfugié·e·s sur son territoire. Ces derniers ont emprunté des itinéraires différents et utilisé des moyens de déplacement divers.

Itinéraires et moyens de déplacement

Le Tchad et la République Centrafricaine partagent une frontière commune. Ainsi, les chemins empruntés par les populations centrafricaines pour arriver au Tchad, pays d’accueil, sont nombreux et les moyens de déplacement utilisés sont variés.

Les voies empruntées pour arriver au Tchad

Pendant les moments de troubles sociopolitiques, les populations centrafricaines ont traversé la frontière pour atteindre les différentes régions du sud du Tchad. Beaucoup se sont réfugié·e·s à Goré, chef-lieu du Département de la Nya Pendé.

En effet, la ville de Bemberé en RCA et celle de Goré au Tchad partagent 25 km de frontière. On trouve presque les mêmes groupes ethniques qui avaient l’habitude de se fréquenter régulièrement en empruntant plusieurs voies. Parmi ces voies empruntées, nous avons la route de Paoua, en passant par Mbemale pour arriver à la frontière dans le village de Bekoninga[1] au sud du Tchad, où se trouve le poste de contrôle. C’est la voie principale empruntée par la majorité de personnes pour arriver à Goré. Selon un informateur, « ils ont passé environ trois mois en brousse avant d’atteindre le poste de contrôle de Bekoninga au Tchad »[2]. La planche ci- dessous montre la route et la barrière à la frontière RCA et Tchad.

Planche 1. Barrière et plaques frontalières entre le Tchad et la RCA

Cette planche présente les plaques et la barrière frontalière entre le Tchad et la République Centrafricaine. C’est l’une des voies de communication que la plupart des Centrafricain·e·s a choisi pour faire leur entrée à Goré au Tchad. Sont installés à cette frontière les postes de police et de douane. Pour contourner les postes de contrôle du Tchad et de la RCA, certains individus ont emprunté des pistes dans les villages de Markounda[3] en passant par Komba[4] au Tchad; d’autres ont emprunté la piste Bedogo[5] pour traverser Bekan au sud-ouest de la ville de Goré. Ces pistes ont été empruntées par plusieurs Centrafricain·e·s afin d’atteindre la ville de Goré. D’après les informations recueillies sur le terrain, il en ressort que certains d’entre eux ont pris les pistes pour échapper aux attaques des rebelles[6]. Comme les voies de communication empruntées sont différentes, les moyens de déplacement utilisés sont aussi divers.

Les moyens de déplacement

Pour se rendre au Tchad, les populations centrafricaines ont utilisé différents moyens de déplacement, en fonction de leurs moyens financiers, de la distance entre la zone du conflit et la zone de refuge. Ainsi, certaines personnes ont utilisé les moyens offerts par le transport routier, la voie fluviale, la voie aérienne et la marche. La voie terrestre fut ainsi empruntée par certains anciens dignitaires centrafricains et leur famille. À bord de leurs véhicules personnels, ceux-ci ont franchi la frontière pour la ville de Goré (Basglong, 2013, p. 55). Selon Crisis group, « d’autres sont venus par camions, à bord d’avions affrétés par les autorités tchadiennes à partir de Bangui ou à pied pour les moins chanceux »[7]. Ces Centrafricain·e·s, du fait de la persécution dont ils étaient victimes, étaient obligés de regagner le Tchad de nuit par la marche essentiellement. C’est ce que fait savoir Mbaïssibé :

Nous avons quitté la RCA à pied, car c’est le moyen de déplacement le plus important pour échapper aux rebelles. On a fait trois mois en brousse et on mangeait des fruits comme des animaux sauvages; parfois on partageait le peu de vivre que certains parmi nous ont eu la chance d’apporter avec eux jusqu’à notre arrivée à la frontière du Tchad plus précisément dans le village Bekoninga[8].

Une étude menée par Basglong montre que d’autres populations centrafricaines, pour atteindre le Tchad, ont utilisé de différents moyens de transport routier, aérien, voire fluvial comme les camions, les petites voitures personnelles, les motos, le vélo, l’avion, la pirogue à moteur. Il faut signaler que les camions sont utilisés pour le transport de masse, en priorité pour les femmes, les enfants et les personnes âgées. Pour le cas spécifique de Goré, la plupart de ces populations sont venues à pied. Beaucoup de personnes ont traversé le fleuve Nya pendé par pirogues pour atteindre cette ville. Et Madina de déclarer : « nous avons utilisé la pirogue en traversant la Nya Pendé pour venir directement à Goré »[9]. La photo ci-après montre certaines personnes dans une pirogue traversant la frontière pour aller à Goré au Tchad.

De tout ce qui précède, on peut noter que la marche, l’avion, la voiture, le vélo et la pirogue ont été les moyens de déplacement utilisés par ces populations centrafricaines pour fuir les exactions de la guerre dans leur pays afin de rejoindre le sud du Tchad. Force est de constater que plusieurs voies ont été empruntées par les Centrafricain·e·s en fonction de leurs moyens et aussi de la distance. Certains ont sollicité les routes principales pour sortir légalement et d’autres se sont infiltrés dans de petites pistes pour échapper aux postes de contrôle. Plusieurs motifs justifient le choix de la ville de Goré.

Les raisons du choix de Goré comme zone de refuge

Plusieurs raisons expliquent le choix de la ville de Goré comme zone de refuge. Ces raisons sont d’ordres géographique, historique et culturel.

La proximité géographique et les facteurs historiques

Comme partout dans le monde, le voisinage est lié tout d’abord aux relations entre les États voisins. Ce principe n’échappe pas au Tchad et la République Centrafricaine (Iftene, 1981, p. 729). Le Département de la Nya Pendé dont Goré est le chef-lieu est une zone frontalière de la République Centrafricaine. Elle est située à 25 km de ce pays. Cette proximité géographique est la première raison qui a poussé les populations centrafricaines à choisir la ville de Goré comme zone de refuge. Pendant ces périodes de crise, certain·e·s Centrafricain·e·s ne pouvaient pas aller au plus profond du Tchad ni dans les pays voisins un peu reculés. Cette raison est évoquée par Mahamat Abdoulay : « Nous avons choisi la ville de Goré comme zone de refuge parce qu’elle est proche de chez nous et certains pays voisins ont fermé aussi leurs frontières et d’autres routes sont bloquées par les rebelles »[10]. En dehors de cet aspect géographique, nous avons les facteurs historiques qui ont également favorisé cette migration transfrontalière centrafricaine vers la ville de Goré au Tchad.

En ce qui concerne la raison historique, il faut souligner que les relations entre le Tchad et la République Centrafricaine ne datent pas d’aujourd’hui. Ils sont des nations sœurs et unies par des liens historiques. Pendant la période coloniale, le territoire du Tchad était rattaché à l’Oubangui-Chari dans le cadre de l’Afrique Équatoriale Française (AEF). Les deux pays ont subi le même sort de la colonisation. Ces derniers ont participé à la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de la France et ont connu des crises sociopolitiques postindépendances. Les deux États entretiennent des relations diplomatiques et sont membres des différentes organisations sous régionales, à l’instar de la Communauté des États d’Afrique Centrale (CEEAC) et de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). La République Centrafricaine ravitaillait le Tchad en bois et les peuples de ces deux pays se sentent proches. Quand les crises centrafricaines ont éclaté, l’accès des Centrafricain·e·s sur le territoire tchadien se faisait sans ambiguïté (Djekornom, 2013, p. 45). Le Tchad et la République Centrafricaine continuent à entretenir jusqu’aujourd’hui de bonnes relations diplomatiques et intercommunautaires. Cela peut s’expliquer par le fait que, sur les frontières Tchad-Centrafrique, on rencontre une population homogène : les Kaba, les Mbaye, les Yamodé, les Peulh, les Mboum… qui ont des liens familiaux transfrontaliers. Pour ces peuples, la frontière n’est autre qu’une fiction qui ne peut les empêcher de traverser. Elle favorise seulement l’intérêt des colonisateurs (Kaimangui, 2019, p. 216). À ce sujet, Coquery-Vidrovitch, allant dans la même logique, souligne :

La frontière y est vue comme imposée, ne tenant pas compte, lors du découpage colonial international de la conférence de Berlin en 1885, des réalités « ethniques», c’est-à-dire linguistique et politique de l’Afrique préexistant. La frontière aurait dénaturé des réalités antérieures et, notamment, brise l’homogénéité des peuples. Elle s’oppose ainsi à des réalités humaines antérieures au découpage autoritaire ayant provoqué l’artificialité des frontières africaines (Coquery-Vidrovitch, 2012, p. 3).

Cette frontière n’est pas vue par ces populations comme une barrière, raison pour laquelle le facteur culturel a pris le dessus afin de les rapprocher.

Les similitudes culturelles

De part et d’autre de la frontière tchado-centrafricaine, l’on rencontre pratiquement les mêmes peuples qui partagent les mêmes valeurs culturelles, les mêmes langues, à quelques nuances près. C’est le cas des Laka, des Kaba, des Sara qui sont au sud du Tchad et au nord de la République Centrafricaine. Ces peuples ont en commun les rites initiatiques, les fêtes de récolte, les fêtes de la pêche, les rites funéraires. Ils ont comme principales activités économiques l’agriculture, l’élevage, la pêche, la chasse et la cueillette, qui renforcent leurs liens et facilitent la traversée de la frontière entre les deux pays. Les affinités linguistiques, culturelles ont pris le dessus sur la frontière qui est une imposition coloniale. C’est ainsi que tout le long des frontières des États indépendants, des peuples ayant les mêmes us et coutumes entretiennent leurs relations séculaires. C’est à juste titre que Abakar déclare : « On a sollicité le Tchad comme zone de refuge parce qu’on parle les mêmes langues comme l’arabe, le français et le kaba. Nous faisons presque les mêmes activités culturelles et sociales »[11]. À ce sujet Mokam ajoute :

Ce brassage est encore inextricable lorsqu’on a affaire à des populations appartenant au même groupe ethnique. Ces populations prennent part à plusieurs activités qui se tiennent de part et d’autre des frontières. Elles fréquentent les marchés des deux pays; elles sont présentes aux différentes manifestations culturelles et sociales comme les deuils, les funérailles et les danses, elles pratiquent des activités agricoles de part et d’autre. C’est ainsi que certains membres de ces groupes ethniques ont des plantations dans les deux pays. Les uns ont pris des conjoints de l’autre côté de la frontière et y sont, par conséquent bien intégrés (Mokam, 2001, p. 25).

Selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat au Tchad (RGPH2), on compte 150 ethnies. La plupart de ces ethnies se trouvent à cheval entre le Tchad et ses voisins. À l’Est comme au Sud, les réfugié·e·s ont des identités ethnolinguistiques avec les populations locales. L’on peut prendre comme exemple la population appartenant au grand groupe Sara composé de Mbaye, Kaba, Ngama au Sud et au Sud-Est du Tchad et les réfugié·e·s centrafricain·e·s qui se sont installés au sud du Tchad appartiennent à ces mêmes groupes. C’est le même constat fait par Ndjidda Ali faisant allusion au Tchad et au Cameroun en ces termes :

Le Cameroun et le Tchad ont hérité leurs différentes frontières de la colonisation européenne. Ces limites ont divisé les populations d’un même village, d’une même communauté voire d’une famille. Mais les peuples qui vivent de part et d’autre des frontières internationales qui séparent ces deux pays, tout en reconnaissant l’existence de celles-ci, font fi d’elles dans leurs mouvements d’un pays à un autre. Les unités administratives frontalières à travers leurs dirigeants contribuent à renforcer les liens entre ces peuples séparés par ces frontières, mais unis par l’histoire, la géographie et la culture (Ndjidda Ali, 2019, p. 179).

Véritables « pièges à peuples », les frontières héritées de la colonisation avaient pourtant pour finalité de faciliter la fusion de ces derniers. Les problèmes posés par ces frontières sont essentiellement de deux sortes : obligation de vie en commun imposée à des ethnies antagonistes au sein d’ensembles artificiels et morcellement d’un ou de plusieurs fractionnés par des tracés internationalement reconnus (Lugan, 1995, p. 187).

Conclusion

Il s’est agi dans ce travail d’analyser les flux migratoires des populations centrafricaines à Goré au sud du Tchad. Après analyse, il ressort que depuis quelques années, les populations centrafricaines se sont déplacées à Goré au sud du Tchad suite à de différentes crises que ce pays a connu. Pour atteindre la ville de Goré, les populations centrafricaines ont emprunté plusieurs voies : la voie fluviale, les pistes. Cependant, plusieurs raisons ont motivé ces populations à choisir le Tchad comme une zone de refuge. De part et d’autre de la frontière Tchad-RCA, l’on rencontre presque les mêmes groupes ethniques tels que les Kaba, les Mbaye, les Peuls, les Sara, qui occupent la zone méridionale du Tchad et la partie septentrionale de la République Centrafricaine. En cas de crises, ces populations traversent la frontière pour rejoindre leurs frères qui se trouvent au sud du Tchad.

***

DOLLO MANDANDI, Université de Maroua – dollomandandi@gmail.com

Références bibliographiques

Basglong, B. (2014). La prise en charge des réfugiés centrafricains dans le Logone Orientale (Tchad) : 1960-2013 [Mémoire de master]. Université de Ngaoundéré.

Coquery-Vidrovitch, C. (2012). Frontières africaines et mondialisation. Histoire politique, 2(17), 149-164.

Djekornom, G. R. (2013). Conflits Socio-politique en Centrafrique et éducation des enfants centrafricains réfugiés au Tchad [Mémoire de master]. École Normale Supérieure de Maroua.

Iftene, P. (1981). « Voisinage et bon voisinage » en droit international. Pedone.

Kaimangui, M. (2019). Manifestations culturelles ethniques transfrontalières et la question d’intégration dans le bassin du Lac Tchad : les cas de Tokna massana, du Kodomma et du Gurna. Dans Idrissou Alioum et Alawadi (dir.), Le Cameroun Septentrional Contemporain : Figures, Sociétés et Enjeux de Développement (p. 179-212). Dinimber & Larimber.

Lugan, B. (1995). Afrique: de la colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire. Christian de Bartillat.

Mokam, D. (2001). Les peuples traits d’union et l’intégration régionale en Afrique centrale : cas des Gbaya et des Moudang. N’Gaoundéré Anthropos, 5, 5-32.

Ndjidda, A. (2019). Diplomatie locale tchado-camerounaise : une coopération bilatérale par le bas. Dans Idrissou Alioum et Alawadi Zelao (dir.), Le Cameroun Septentrional Contemporain : Figures, Sociétés et Enjeux de Développement (p. 179-212). Dinimber & Larimber.

Guiryam, R. (2018). Migrations transfrontalières et insécurité alimentaire : cas des réfugiés centrafricains de Maro au sud du Tchad [Mémoire de master en géographie]. Université de Dschang.

Seignobos, C. (2011). Le phénomène zargina dans le nord du Cameroun coupeurs de route et prises d’otages, la crise des sociétés pastorales Mbororo. Afrique contemporaine, 239, 35-59.

- Village de Goré situé à 2km de la RCA. ↵

- Entretien avec Nemekon Prosper, 40 ans, enseignant, 31/10/2020 à Amboko. ↵

- Village en RCA situé à 5 km de Bekoninga, au sud du Tchad. ↵

- Petit village de Goré au Tchad situé à la frontière avec la RCA. ↵

- Village en RCA situé à la frontière au sud du Tchad. ↵

- Entretien avec Begui Yodé, 63 ans, catéchiste de l’Église, 28 /10 2020 à Gondjé. ↵

- Crisis group novembre 2016. ↵

- Entretien avec Mbaïssibé Fidèle, 59 ans, Pasteur, 31/10 / 2020 à Amboko. ↵

- Entretien avec Madina Ali, 37 ans, commerçante, réfugiée centrafricaine à Goré, 26 /10 / 2020 à Amboko. ↵

- Entretien avec Mahamat Abdoulay, 60 ans, réfugié, 22/10/2020 à Amboko. ↵

- Entretien avec Abakar Adim, 25ans, étudiant, 07/10/2020 à Ndjamena. ↵