2 Archéologie et développement local dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun à l’ère de la décentralisation

Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU

Résumé

La présente contribution a pour toile de fond la mise en exergue du potentiel contributif de la science archéologique au chantier du développement local dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Elle entend porter à la connaissance de la communauté scientifique et non scientifique l’aspect communautaire de l’archéologie. Il est question de sortir cette science de la cangue qui l’enferme communément dans la sphère de discipline dépourvue de toute importance, surtout lorsqu’il s’agit des préoccupations liées au développement local. En d’autres termes, le but de ce travail est de montrer comment la contribution de l’archéologie peut concourir au développement local dans un schéma de gouvernance décentralisé. Les éléments de réponse à cette interrogation émergent par induction, grâce à une démarche d’analyse et d’interprétation suivant la logique de la théorie enracinée des données empiriques rassemblées au travers d’une approche qualitative.

Mots-clés : archéologie, décentralisation, développement local, Extrême-Nord, Cameroun.

Abstact

The present contribution aims to highlighting the contributory potential of archaeological science in the local developmnent domain in the Far North Region of Cameroon. It intends to bring to knowledge of the scientific community and the profane world the community aspect of archaeology. It is a question of taking this science out from the cangue which commonly confines it to the sphere of discipline devoid of any importance, espacialy when it comes to concerns related to local development. In other words, the purpose of this exercice is to show how the contribution of archaeology can supply to local development in a decentralized governance scheme. The answers to this question emerge by induction through a process of analysis and interpretation following the logic of the theory rocked in the empirical data gathered through a quantitative approach.

Keywords: archaeology, decentalisation, local development, Far Nord Region, Cameroon.

Introduction

Considérée comme une science sociale dont le but premier est de reconstituer le passé proche ou lointain de l’humanité sur la base des vestiges de toutes sortes laissés volontairement et/ou involontairement par les sociétés d’autrefois, l’archéologie s’est progressivement érigée en domaine de savoir ayant également à cœur des préoccupations d’orientation actualisée et futuriste. En effet, depuis plusieurs décennies déjà, l’archéologie s’intéresse de plus en plus à ce qui touche aux sensibilités des sociétés présentes, en dehors de sa curiosité pour la connaissance du passé (Galipaud et Guillaud, 2014).

On ne le dira jamais assez, l’archéologie a contribué à la construction des nationalismes, des identités et des patrimoines culturels à travers le monde depuis ses balbutiements jusqu’à nos jours. Cela dit, étant entendu que la science archéologique a une importance à la fois scientifique et sociale, la présente contribution portant sur le potentiel apport de ladite science au chantier de développement dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun n’est rien d’autre qu’une démarche de conscientisation des autorités locales. Ainsi, la préoccupation scientifique principale est sans doute celle de porter à la connaissance des décideurs locaux l’utilité de l’archéologie dans un système de gouvernance décentralisée. Autrement dit, l’on entend dérouler un raisonnement qui permettrait de saisir les différents angles du développement local pour lesquels cette science constitue une ressource. Toutefois, avant d’y arriver, il va falloir procéder par une mise en contexte succincte du binôme décentralisation/développement local. En effet, si tant est que la décentralisation et le développement local soient deux concepts très courants dans le discours des acteurs du présent, il devient important, voire nécessaire, de chercher à savoir la quintessence spécifique de ce à quoi renvoie chacun d’eux.

Ingression dans les arcanes de la décentralisation et du développement local

Comme l’a remarqué Deberre (2007, p. 45), une sorte de transitivité semble tacitement admise entre les notions de décentralisation et de développement local. Toutefois, en observant avec un discernement prudent, les deux seraient originellement distantes l’une de l’autre. Cela dit, la tendance à faire croire que les deux se tiennent globalement résulterait du regard actualisé sur les sociétés d’aujourd’hui au sein desquelles la décentralisation et le développement local semblent constituer un binôme efficace et efficient dans un schéma de gestion se voulant reposer sur les collectivités territoriales décentralisées.

La décentralisation

S’il est désormais admis que la décentralisation est une politique de gouvernance décentralisée connaissant une application bien accentuée à travers le monde, il est à retenir que son implémentation sur le continent africain tire ses racines dans la pression exercée par les bailleurs de fonds. Cette notion était devenue le maître-mot des institutions comme la Banque Mondiale, le PNUD et des agences de coopération dans leur volonté d’une gestion efficace des ressources publiques. Dans l’ensemble, qu’elle soit impulsée de l’extérieur ou de l’intérieur, la décentralisation est, toute proportion gardée, une volonté politique des États (Houe, 2001). Cette dernière semble traduire des aspirations et des désirs à faire émerger des pôles de croissance secondaires devant aider à couvrir les besoins des populations. Elle serait également une sorte de stratégie de réponse à la double crise sociopolitique et économique des années 1980 qui avait secoué l’humanité dans son ensemble, quoiqu’à des échelles variées. De ce fait, la redistribution des compétences aux instances administratives locales est apparue comme la clef idoine devant permettre de répondre efficacement aux besoins et aspirations des populations.

Le développement local

Il convient de rappeler ici que la notion de développement local, dont les origines remontent aux années 1960, fait son apparition en France au cours de la décennie 1970. Ceci traduisait la volonté de remédier à une crise assez néfaste qui avait donné corps au chômage, à la paupérisation et à l’exode rural (Chambre, 2004). On a fait accoler l’épithète durable à cette notion. Pour Zwindeau (cité par Chambre, ibid.), « en matière de développement durable, le global n’efface pas le local, mais impose une articulation adéquate des formes territorialisées ».

Toutefois, il faut noter que la notion de développement local a été l’objet de définition par de plusieurs auteurs et autrices. De manière succincte, on retiendra que le développement local s’assimile à un processus de multiplication et d’accroissement des activités économiques et sociales sur un territoire à travers la mobilisation et la coordination des ressources et des énergies. De ce fait, il se décline comme un produit d’efforts conjugués de la population dont la finalité est de faire d’un espace de mitoyenneté un espace d’affiliation active. Pour Houe (2001) par exemple, le développement local « est une volonté politique de certains acteurs de changer la situation du territoire sur lequel ils vivent en entamant un processus et des actions en vue de construire par leurs efforts conjoints avec le reste de la population, un projet d’avenir à ce territoire en intégrant les différentes composantes économique, sociale et culturelle ». Cette définition de P. Houe dégage, en filigrane, les baromètres permettant d’apprécier le développement. Il s’agit de l’aspect culturel, économique et social. Ainsi dit, le développement local dépasse l’idée de croissance économique pour se situer sur l’échiquier de développement durable.

La décentralisation dans le contexte camerounais

Comme la plupart des pays en voie de développement, le Cameroun s’est engagé dans le schéma de gouvernance politique décentralisée. Il y a donc lieu de s’interroger sur les prémices et la matérialisation de cette logique de gouvernance au Cameroun afin de pouvoir faire le lien avec le développement local. Toutefois, il n’est pas question de rentrer dans une sorte de linéarité historiciste, mais de révéler juste le point de départ de cette forme de politique de gestion.

Schéma évolutif de la mise en place de la décentralisation au Cameroun

Il existe un dispositif législatif, réglementaire et institutionnel dévoué à la question de la décentralisation au Cameroun. Est-il besoin de rappeler que c’est la révision constitutionnelle opérée en 1996 qui jeta les bases de la décentralisation au Cameroun (Guimdo, 1998)[1]? Mais, il faut le souligner, c’est en 2004 que les véritables signaux verts pour la mise en place de la décentralisation clignoteront au Cameroun à travers un ensemble de lois promulguées en date du 22 juillet 2004. Il s’agit notamment de la loi no 2004-17 du 22 juillet 2004 portant sur l’orientation de la décentralisation; de la loi no 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes et la loi no 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. Cinq ans plus tard, deux importantes lois en droite ligne avec la décentralisation vont être adoptées et promulguées en juillet et décembre 2009. Ce sont les lois no 2009-01 du 10 juillet 2009 portant Régime Financier des Collectivités territoriales décentralisées et no 2009/019 du 15 décembre 2009 portant Fiscalité Locale. On ne saurait passer sans faire mention de la création, par décret présidentiel, du ministère de la Décentralisation et du Développement local (Mindevel) en date du 02 mars 2018, la loi 2019/008 du 25 avril 2019 adoptée en application de l’article 57 de la Constitution fixe le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux et la loi no 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités territoriales décentralisées (CGCTD). Ce code vient confirmer la détermination du Cameroun à se mettre sur les rails de la décentralisation. Par ailleurs, un engagement au-delà des frontières nationales a été pris par le Cameroun à travers la ratification de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local[2] le 31 octobre 2019.

Logique de la gouvernance décentralisée au Cameroun

Au Cameroun, la décentralisation se veut une responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées avec un droit de regard du pouvoir central sur certains aspects de la politique et de la conduite des compétences transférées[3]. Cela dit, elle s’éloigne de tout fédéralisme avec une orientation de partage du pouvoir, des ressources et des responsabilités, toute chose qui mettrait les populations locales au cœur des prises des décisions. Pour ce faire, le Code général des Collectivités territoriales décentralisées (CGCTD) est assez clair sur la manière avec laquelle la gestion décentralisée doit être conduite. Bien que l’exercice concurrent des compétences transférées par l’État soit entendu comme supprimé, l’article 18 du CGCTD évoque deux cas de figure où ce dernier peut intervenir. D’une part, il peut avoir une intervention ponctuelle dans le cadre du développement harmonieux du territoire en vue de résorber une situation d’urgence. D’autre part, il peut aussi intervenir en cas de manquements de la collectivité territoriale décentralisée dûment constatés par le ministère de la Décentralisation et du Développement local (Mindevel).

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la décentralisation sous-entend implicitement la possibilité de capitalisation, par les administrations décentralisées, des potentialités locales pour un développement local qui profiterait optimalement aux communautés locales. Ceci étant, évoquer la portée de la science archéologique dans le champ du développement local dans un contexte de geste décentralisé n’est autre qu’une démarche dont le but est d’objectiver le potentiel contributif de ce domaine du savoir. En d’autres termes, il est question de rendre intelligible ce que l’archéologie est susceptible de produire comme effet positif en matière de développement culturel, économique et social dans la région de l’Extrême-Nord qui, comme les autres régions du Cameroun et celles de la majeure partie des pays en voie de développement où le patrimoine archéologique reste logé dans la zone sombre des considérations patrimogènes.

Archéologie : une ressource pour le développement local au Cameroun

La littérature relative aux travaux archéologiques réalisés au Cameroun montre que la partie septentrionale de ce pays est la plus parcourue. Dans le septentrion, la région de l’Extrême-Nord est celle qui a connu plus des recherches archéologiques (Essomba, 1986; Datouang Djoussou, 2013). De ce fait, avant de présenter le potentiel apport de l’archéologie au développement local dans la région, il semble utile de faire un portrait succinct des recherches et de la richesse de cette partie du pays en la matière.

Richesse archéologique de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun

La région a livré une variété d’artéfacts remontant chronologiquement au paléolithique et sur le plan industriel, au Early Stone Age (Hervieu, 1970). Les sites Hosséré Makabay, Hosséré Minjinré, Hosséré Maroua, le Massif de Mogazang et la montagne de Galdala (Marliac, 1981, p. 33) sont autant d’anciens lieux d’activités d’industries lithiques des plus remarquables, au sud du bassin du lac Tchad.

De nombreuses pièces bifaciales, des lames, haches polies, etc. y ont été collectées. À Tsanaga II et CFDT (Marliac, 1991-vol. 1, p. 100-101; 1991-vol. 2, p. 803-808), une importante quantité de bifaces, pointes de javelot ou de flèches, de burins d’angles, de becs, grattoirs, racloirs distaux sur lames, une pointe de flèche à base concave, une pointe de flèche triangulaire sur roche verte et une calcédoine rose, ont été collectés sur les points de sondage. À Galdala, une abondante collecte d’objets lithiques situe une occupation humaine datant du MSA (Datouang Djoussou, 2006). Le site 506 donne la preuve d’éléments néolithiques assez anciens.

Selon l’étude faite par Marliac (1981, p. 72-75), de nombreux objets archéologiques ont été rapportés des localités de montagnes et de plaines de la région. Pour les localités montagneuses, nous pouvons retenir Gouzda, Paha, Djokilo Louvar, Roumsiki, Godigon, Tala Mokolo.

D’autres éléments issus d’ateliers de taille (haches, houes, herminettes), de débitage (lames), de façonnage sur éclats et de poterie ont été mis au jour dans la basse terrasse du Mayo Tsanaga, classés en Tsanaga I et II (Marliac, 1973). Des armatures isolées de flèche sur calcédoine et des poinçons sur os ont été collectés, en surface, à Djodjong (Marliac, 1987, 1991-vol. 1, p. 100).

On ne saurait passer sous silence les haches-herminettes, les houes polies et semi-polies de Salak (Marliac, 1991-vol. 1, p. 162), l’aiguille et le pendentif en os, les diverses pointes, bracelets, les bagues métalliques de Goray (ibid., p. 372 et p. 426-435) et des pendentifs, perles multiformes en fer, os, lithique, poterie, des labrets, boutons, os poli avec perforation, bague et pointe en fer (Marliac, 1991-vol. 2, p. 625-658). À ces ensembles s’associent des types céramiques à morphologie et décors très variés ayant été récoltés et dont la présentation dépasserait le cadre de la présente contribution.

Dans les abords du Logone et Chari, les données archéologiques sont très impressionnantes tant par la qualité du matériel que par sa quantité. Ce sont des secteurs qui ont suscité l’intérêt archéologique pour le Nord-Cameroun. Les travaux ont levé le voile sur la civilisation Sao (Griaule et Lebeuf, 1948). Ce fut une civilisation développée par les anciennes populations qui peuplèrent le sud du lac Tchad et ses environs. Les sites caractéristiques de cette civilisation Sao sont des buttes anthropiques, de taille variée. Elles contiennent de nombreux objets en terre cuite, en métal (fer, bronze et alliages), en os et ivoire, en verre et en pierre (Datouang Djoussou, 2013).

Dans la catégorie terre cuite (planche 1), une abondante moisson de mobiliers domestiques (jarres, bol, écuelles, jarres, récipient, etc.) est signalée dans plusieurs travaux (Holl, 1987, 1992, 1994). Des outils (fusaïoles, lissoirs, etc.), armes (masses d’armes), bijoux (bracelets, pendentifs, colliers…), mobiliers funéraires (urnes-cercueils), objets rituels, des figurines (anthropomorphes et zoomorphes) ont été mis au goût du jour (Datouang Djoussou, 2013). On en veut pour preuve la représentation d’une tête de femme portant des tresses nattées et un visage complètement scarifié qui laisse voir certains motifs. Cela nous plonge dans l’histoire de l’usage du corps humain comme support de pratiques artistiques. Sur ce, la volonté et le désir de donner une sorte d’embellissement au corps humain sont connus depuis des lustres par les sociétés nord-camerounaises. Le tatouage qu’on présente de nos jours comme un art exotique est juste une résurgence ou un réchauffement d’anciennes pratiques que l’Occident et le Monde arabe ont longtemps dénigré et poussé les Premières Nations à leur abandon.

Planche 1. Quelques objets de la civilisation sao

Parmi les objets en métal, on note des outils en fer tels que les alènes, vanniers, haches, poinçons, pinces, houes, harpons, bidents, hameçons, pointes de flèches et de sagaies, bijoux. Il y a également des objets en bronze et des alliages cuivreux dont des statuettes, figurines animales, bracelets, des pendentifs animaliers (lézard, canard, gazelle), des spirales de nattage, des anneaux de cou torsadés, des extrémités de hampes cérémonielles, des pendentifs, des labrets, etc.

La présence de ces artéfacts est non seulement une preuve de la richesse incommensurable du bassin du lac Tchad et des abords des fleuves Logone et Chari. Ils témoignent également des échanges entre les sociétés du passé. Par ailleurs, l’on rencontre encore de nos jours des femmes d’un certain âge au sein des sociétés massa, tupuri, musgum, etc. portant des labrets ou gardant les stigmates de cet objet de parure. Un labret en bronze dans contexte archéologique pourrait être considéré comme marqueur de statut social.

Bien qu’étant dans une zone dépourvue de prééminence montagneuse, l’aire de la civilisation Sao a livré une quantité énorme d’objets lithiques. Des haches taillées et polies, des haches à gorge, des polissoirs, hachettes, des labrets ovales et cylindriques, broyeurs ou percuteurs, projectiles, des perles polyédriques, sont quelques-uns des outils lithiques ayant été retrouvés dans des couches archéologiques en place ou en position secondaire.

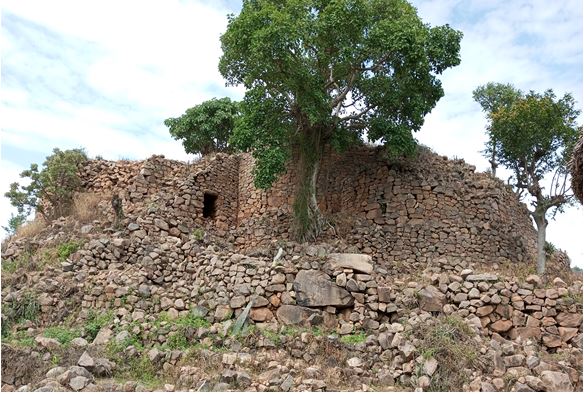

Image 1. Exemple de structure Diy-gid-biy (DGB-1)

L’on ne saurait terminer de parler des richesses archéologiques de la région de L’Extrême-Nord du Cameroun sans évoquer les sites DGB des monts Mandara camerounais. Il s’agit des ruines d’une civilisation architecturale de pierre sèche ayant été construite, utilisée et abandonnée dans une fourchette chronologique allant du 12 au XVe-XVIe siècle (image 1). Connus localement sous l’appellation de Diy-gid-biy ou Diy-gid-bay, ces sites sont, de nos jours, classés sur la liste du patrimoine national du Cameroun. Par ailleurs, l’État, à travers le ministère des Arts et de la Culture, voudrait que ces merveilles archéologiques soient reconnues comme patrimoine mondial de l’humanité. Cette démarche du gouvernement camerounais dont les prémices remontent à 2006 (Datouang Djoussou, 2013, 2015), souligne bien la reconnaissance des valeurs qu’incarnent ces structures qui sont uniques en leur genre en Afrique centrale. Même dans toute l’Afrique subsaharienne, si l’on excepte la région comprise entre les fleuves Limpopo et Zambèze où les sites tels que Great Zimbabwe, Khami, HloHlo, Natalé, entre autres, apparaissent comme les marqueurs majeurs, les sites DGB des monts Mandara camerounais garderaient la couronne d’une originalité et d’une exceptionnalité sous-régionales sans nulle autre pareille.

Planche 2. Exemples des biens matériels de civilisation DGB

L’ensemble de ces éléments de la culture matérielle du Cameroun d’autrefois souligne la richesse culturelle du passé de cette région d’étude. En outre, ces différents éléments renferment de nombreuses valeurs pouvant contribuer au développement local dans la région de l’Extrême-Nord.

Par ailleurs, les biens archéologiques, désormais considérés comme ressource/capital rare, importante et fragile qui doit être entourée de mesures de protection et de sauvegarde, constituent une partie intégrale du patrimoine culturel de l’humanité. Ils forment un important capital doté d’incommensurables valeurs qui le mettent aux mêmes échelles de considération que d’autres potentialités locales sur lesquelles peuvent reposer les politiques de développement local. Toutefois, considérer le patrimoine archéologique comme capital n’est pas synonyme de substitution aux capitaux, mais plutôt un surlignage de la complémentarité existante, bien que certains auteurs tels que Hugon (2006) et Billaudot (2004) pensent qu’on ne saurait assimiler le patrimoine au capital.

Potentiel contributif de l’archéologie pour le développement local dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun

Si les angles socioculturel et économique constituent les baromètres de mesure du développement, il est opportun de mettre en évidence ce que l’archéologie est capable de produire pour l’Extrême-Nord du Pays. Il s’agit ici de mettre en exergue ce que la région de l’Extrême-Nord pourrait substantiellement tirer du patrimoine archéologique qui, comme toutes les autres formes de capital, n’a pas moins de potentialités utiles au renforcement ou au décollage de certains aspects du développement local.

En effet, étant donné que la patrimonialisation n’est qu’un procédé d’intervention dont le but est non seulement de créer, de préserver et, par extension, de mettre en valeur certains éléments de la culture ou de la nature, sa mise en branle dans le champ de l’archéologie de l’Extrême-Nord du Cameroun pourrait être un vecteur de développement comme c’est le cas en Égypte avec les pyramides et au Zimbabwé avec le Great Zimbabwe et Khami. Autrement dit, une bonne considération du patrimoine archéologique produirait des externalités positives qui influenceront non seulement le développement économique, mais aussi culturel et social puisque le capital archéologique interagit avec les autres capitaux qui plastronnent la croissance économique et le bien-être.

En bref, au regard de l’état diversifié de l’ensemble des capitaux exploitables dans un chantier de développement local et la complémentarité qu’ils charrient, il est possible de souligner, à grands traits, que la science archéologique peut contribuer au développement local de la région d’étude dans une logique de gouvernance décentralisée.

Archéologie et développement socioculturel dans la région de L’Extrême-Nord

Vu la richesse du patrimoine archéologique de la région de l’Extrême-Nord présentée ci-dessus, il n’y a point de point de doute qu’il puisse contribuer au développement socioculturel de ladite région. Autrement dit, la patrimonialisation et la mise en valeur du patrimoine archéologique de la région de l’Extrême-Nord ont un fort potentiel de production des externalités positives (Barthélemy et al., 2004) en termes de développement socioculturel local.

Sur le plan social, l’archéologie, qui est avant tout une discipline scientifique, contribue à donner un capital social. Étant donné que la filière archéologie est un parcours académique à part entière à l’Université de Maroua, certains natifs de la région de l’Extrême-Nord obtiendront des curricula en la matière. Cela leur permettra de changer de statut social grâce aux emplois qu’ils occuperont et des réalisations qu’ils feront. Ainsi, l’archéologie a le potentiel de sortir beaucoup de personnes du chômage, évitant aux uns et aux autres de basculer dans toute sorte de déviance préjudiciable à la vie sociale. Le patrimoine archéologique pourrait contribuer au développement des liens sociaux. C’est déjà le cas avec les sites DGB des monts Mandara septentrionaux qui sont au cœur de constructions patrimoniales de type communautaire, lignager et familial (Datouang Djoussou, 2013 et 2015).

En outre, malgré leur intangibilité qui les rend difficilement évaluables, certaines externalités du patrimoine archéologique se montrent très positives. En guise d’exemple, l’on pourrait évoquer les visites aux musées et sites archéologiques qui peuvent avoir des retombées dépassant le cadre économique. Elles peuvent contribuer à l’accroissement des capitaux humain et social. Cependant, cet accroissement n’est bien possible que si et seulement les visiteurs ont un background, c’est-à-dire, un seuil de connaissances leur permettant d’apprécier, à leur juste valeur, les vestiges archéologiques. La patrimonialisation des données archéologiques a également le potentiel de produire une augmentation des connaissances rendant les individus à même d’apprécier les cultures du passée proche ou lointain de la région. Cette base culturelle devient à la fois une compétence individuelle ou sociétale.

Si l’on considère la culture comme une somme d’expériences et de savoirs et savoir-faire accumulés par un individu ou une société, l’on affirmerait sans ambages que la science archéologique, grâce à son objet d’étude et ses finalités, a un fort potentiel pour un développement socioculturel local dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.

En effet, les recherches archéologiques conduites à l’Extrême-Nord du Cameroun étoffent le tissu de connaissances sur l’histoire du peuplement de cette partie du pays, mais également celle du Cameroun dans son ensemble. Elles permettent et permettront aux populations locales d’avoir une culture assez large sur des éléments et lieux témoins de plusieurs périodes d’occupation humaine. Les populations savent désormais, grâce à l’archéologie, que cette aire géographique a connu des occupations humaines préhistoriques, néolithiques et historiques (Marliac, 1991). Les objets lithiques et des traces d’activités des ateliers de Galdala, Makabay, les traces d’occupation qualifiées de civilisation Sao et les DGB plastronnent les occupants de la région de connaissances sur le passé proche ou lointain. Ainsi, le patrimoine archéologique de cette partie du Cameroun renforce le capital social qui pourrait participer à la construction d’une identité régionale bien renforcée par des arguments ribosomiques. Cette identité, ayant pour ciment des réalités archéologiques, pourrait devenir atemporelle en se voyant exprimer d’une génération à une autre.

Grâce aux indices Sao, l’on sait aujourd’hui que le peuplement du sud du lac Tchad remonte à 2000 BC (Lebeuf, 1969, 1981; Holl, 1994) et qu’il s’est densifié avec la connaissance de la métallurgie du fer à laquelle s’ajoutera celle du cuivre et des alliages cuivreux entre 700-800 AD.

L’archéologie de l’Extrême-Nord du Cameroun apporte également une somme de connaissances sur l’histoire politique, économique et sociale et la formation des États (Mac Eachern, 2012) ou des principautés et grands centres de concentration des pouvoirs. Les résultats des travaux archéologiques réalisés à Gréa, Pulké, Doulo et Aissa Dugjé ont conduit Mac Eachern à constater que « Prehistoric settlements in the plains around the Mandara Mountains, with their evidence of horse use, their wall systems and their proximity to ritually important landscapes at the edge of inselbergs, would have been arenas for public political and ritual display by nascent elite » (ibid., p. 216).

Sur le plan des pratiques mortuaires, l’archéologie fait savoir que les inhumations en pleine terre, à proximité et au sein des espaces domestiques ont cours entre 2000 BC et 1450 AD, c’est-à-dire du Néolithique final à la fin de l’Âge du Fer récent. Des dépôts funéraires très timides au cours du Néolithique final vont s’accroître pendant l’Âge du Fer ancien et s’amplifier remarquablement au tout début du VIIIe siècle AD par la présence de perles en cornalines et divers objets en cuivre et alliage cuivreux (Holl, op. cit.).

Par ailleurs, les DGB renseignent sur un passé architectural très remarquable, constituant des valeurs identitaires locales, régionales ou nationales. On sait dorénavant qu’il y a eu, entre les XIIe et XVIIe siècles AD (tableau 4.2), dans les monts Mandara septentrionaux, le développement d’un type architectural bien déterminé et jamais connu dans le bassin du lac Tchad et la sous-région d’Afrique Centrale (David, 2008 et MacEachern et al., 2010).

De plus, l’archéologie permet de doter les populations d’une connaissance sur l’évolution de l’environnement local. Elle permettrait d’éviter les erreurs du passé et de tirer des leçons des affres de la vie, des bouleversements écologiques ayant été provoqués par des facteurs anthropiques ou naturels, les adaptations aux mutations climatiques et la disparition des certaines civilisations.

Dans le domaine du patrimoine culturel, grâce à la richesse des données archéologiques, la région de l’Extrême-Nord peut se définir une identité culturelle séculaire reposant sur des éléments architecturaux, comme les Diy-gid-biy, artisanaux et pratiques mortuaires, assez particuliers qui sont décelables au sein de la civilisation Sao.

Au regard des arguments avancés, penser le patrimoine archéologique comme capital amène à souligner, de manière systémique, les multiples influences sociales, culturelles ou humaines et la bonne gestion de ce patrimoine sur le développement socioculturel de quelque échelle que ce soit. En outre, étant entendu que la patrimonialisation est une sorte d’investissement direct, non exclusivement monétaire dans le capital culturel et/ou naturel impactant positivement son accumulation et d’autres types de capital (humain et social), celle du patrimoine archéologique serait culturellement et socialement bénéfique à la région de l’Extrême-Nord. Cette sorte de bénéfice pourrait profiter, si elle est bien orientée, à toutes les couches sociales et à une élite régionale.

Archéologie et développement économique à L’Extrême-Nord du Cameroun

Il ne fait plus de doute que l’archéologie contribue énormément au développement économique des régions et des pays. C’est le cas par exemple des pays comme le Brésil, la France, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Italie, le Maroc, le Mexique, le Soudan, la Turquie, le Zimbabwe, entre autres, dont certaines des régions ont connu un développement économique grâce à leurs richesses archéologiques. En effet, le patrimoine archéologique repose principalement sur les éléments culturels, le tourisme culturel et le tourisme durable qui présentent des externalités positives sur la mise en patrimoine des biens de toute nature. Dès lors, la région de l’Extrême-Nord pourrait tirer profit de sa richesse archéologique qui englobe à la fois des biens mobiliers et immobiliers répertoriés dans l’ensemble des six départements administratifs. De ce fait, vu la variété des données archéologiques de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, celle-ci peut en tirer profit pour son économie. Ce développement est réalisable à la fois sur le plan individuel et collectif.

Sur le plan personnel, l’archéologie qui se pratique dans une région donnée, le recrutement de la main-d’œuvre se fait au sein de la communauté locale, ce qui permet aux travailleurs d’engranger des revenus subséquents. Outre ce groupe de bénéficiaires, les locaux qui font l’archéologie préventive ou de sauvetage peuvent gagner de faramineuses sommes d’argent. Ces richesses obtenues de manière individuelle vont se retrouver en circulation dans la région par le biais de la satisfaction des besoins personnels ou familiaux ou des œuvres caritatives. Les artisans, les hôteliers, les restaurateurs, les paysans pourraient également réaliser des gains à travers les devises apportées par les archéologues étrangers qui conduisent ou conduiront des projets archéologiques dans la région.

Sur le plan collectif, les données archéologiques peuvent être exploitées pour l’économie d’une commune ou de toute la région entière. En effet, si le Conseil Régional (CR) de l’Extrême-Nord définit une bonne politique de gestion de son patrimoine archéologique, la région pourrait en tirer des économies. Il suffirait tout juste que le CR mette en place un Service Région d’Archéologie chargé de veiller au respect des règles en matière de protection et de gestion du patrimoine archéologique. Ce service qui tient lieu de police régionale pour lutter contre la destruction du patrimoine archéologique pourrait être d’un apport économique conséquent. En effet, grâce aux taxes devant être reversées par les firmes et les cabinets œuvrant dans le domaine de consultance relative aux études de l’impact environnemental lors des travaux d’aménagement et de constructions des infrastructures de toutes sortes (Mac Eachern, 2001), l’économie pourra se voir boostée et prendre un envol considérable.

On sait comment les travaux d’expertise archéologique ont été torpillés lors de la construction de la route Maroua-Mora, Maroua-Bogo, la digue de Maga et le lancement des travaux de construction du pont sur le Logone devant relier la ville de Yagoua (Département du Mayo-Danay) à celle de Bongor au Tchad. Ce genre de perte pour l’économie régionale pouvait être évité par le regard hiérarchique du CR, un regard qui est susceptible d’impacter le patrimoine archéologique de son territoire de compétence.

Sur un autre plan, l’archéologie est susceptible d’enrichir les musées locaux ou procéder à la création des musées de sites, toute chose qui attirerait les touristes, et par conséquent, des retombées en numéraire pour la région. Les Diy-gid-biy, les sites-carrières des industries lithiques de Makabaye et de Galdala, certaines buttes Sao pourraient être aménagées afin de donner plus d’attractivité, et par ricochet, enrichir l’offre touristique de la région. D’ailleurs, les sites DGB sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine national et le Cameroun est engagé dans le processus de l’inscription de ces merveilles architecturales séculaires sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité sous le label de « Paysage culturel des Diy-gid-biy ». Et si jamais ce dessein venait à se réaliser, la région de l’Extrême-Nord bénéficierait, à coup sûr, de nombreuses retombées capitalisables pour le développement local. Il pourra s’agir du développement économique, culturel, social, voire territorial, au regard de nombreuses possibilités d’emplois, de réalisation des infrastructures sanitaires et touristiques, de la construction des routes et systèmes de ravitaillement en eau potable.

Pour ce faire, le CR se doit de mettre en place une politique d’archéologie communautaire qui se veut une démarche ayant à cœur le bien-être des communautés locales. C’est une politique qui est de plus en plus prônée dans le champ de la pratique archéologique; car cette science se veut désormais plus utile aux différentes couches sociales de l’humanité et non un domaine réservé à une élite dite scientifique/intellectuelle. Vu la richesse des évidences archéologiques, le CR pourrait également procéder à la création des espaces touristiques intégrés qui profiteraient énormément aux communautés locales qui, logiquement, devraient être les principales bénéficiaires. Dans ce genre de politique, le principe de durabilité doit être le leitmotiv pour le CR et la ligne à suivre pour les acteurs de l’industrie touristique.

Conclusion

Au sortir de cette réflexion sur le potentiel apport de l’archéologie au développement local dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, il ressort que cette science constitue une ressource sur laquelle la région peut compter. Le patrimoine archéologique peut apporter un plus aux efforts de développement socioculturel et économique de l’Extrême-Nord, si jamais une bonne politique de protection, de conservation et de mise en valeur est bien définie par le Conseil Régional. En fait, au vu de la richesse des données archéologiques susmentionnées, le capital matériel a un potentiel qui englobe à la fois des possibilités de création d’emplois, d’entreprises, de stimulation de l’essor du tourisme et de manière dérivative, la croissance économique (PIB).

En effet, en tant que science, l’archéologie peut contribuer au développement social en formant une partie de la population dans ce domaine; ce qui leur permettra d’occuper certains emplois et de s’autonomiser. Culturellement parlant, l’archéologie est à même d’amener la population de la région à s’approprier le passé local, comprendre les dysfonctionnements sociaux, les perturbations environnementales, les rivalités politiques et sociales ayant animé la région et d’en tirer des leçons pour une gestion circonspecte du présent et une projection dans l’avenir. Économiquement parlant, la valorisation du patrimoine archéologique s’avère une source de retombées, si l’on s’appuie, par exemple, sur la mise sur pied des musées d’archéologie et la touristification de certains sites archéologiques tels que les Diy-gid-biy des monts Mandara septentrionaux et bien d’autres.

Toutefois, pour amener les différentes communautés locales à développer un goût du patrimoine archéologique, certaines dispositions politiques et institutionnelles doivent être pensées comme préalables. Il en est, par exemple, des sessions de renforcement de capacité, des cours de formation continue et d’éducation au patrimoine archéologique qui permettraient d’éveiller les consciences en matière de protection, de sauvegarde et de mise en valeur de ce type de patrimoine.

***

Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU, Université de Maroua – ddjoussoujm2005@yahoo.fr

Références bibliographiques

Barthélemy, D., Nieddu, M. et Vivien, F.-D. (2004). Externalités ou production de Patrimoine? Les enseignements de travaux récents sur l’agriculture et l’environnement. Géographie, Économie, Société, 6, 331-352.

Billaudot, B. (2004). À propos de deux questions concernant le concept de patrimoine : de quels éléments se compose un patrimoine et quels en sont les titulaires possibles? Géographie, Économie, Société, 6, 291-301.

Datouang Djoussou, J.-M. (2015). Archéologie et patrimoine culturel au Cameroun : les sites DGB pour une étude de cas de la patrimonialité des éléments archéologiques. Dans Ibrahima Thiaw et Hamadi Bocoum, Préservation du patrimoine culturel africain (p. 495-504), actes du 13e congrès de l’Association Panafricaine d’Archéologie et disciplines Associées-Panaf et de la 20e Réunion de la Société des Archéologues Africanistes-Safa.

Datouang Djoussou, J.-M. (2013). Patrimoine et patrimonialisation au Cameroun : les Diy-gid-biy des monts septentrionaux pour une étude de cas [Doctorat Ph. D]. Université Laval.

Datouang Djoussou, J.-M. (2006). Étude d’une Maçonnerie traditionnelle: les Diy-Gi’d-Biy des Monts Mandara [Mémoire de DEA]. Université de Yaoundé I.

David, N. (2008). Performance and agency : the DGB site of northern Cameroon. BAR International Series 0000.

Deberre J.-C. (2007). Décentralisation et développement local. Afrique contemporaine, 221, 45-54.

Essomba, J.-M. (1986). Bibliographie critique de l’archéologie camerounaise. Yaoundé: Librairie universitaire de Yaoundé.

Galipaud, J.-C. et Guillaud, D. (dir.) (2014). Une archéologie pour le développement. Discussion.

Griaule, M. et Lebeuf J.-P. (1948). Fouilles dans la région du Tchad. Journal de la société des africanistes, 18, 1-16.

Guimdo, B.-R. (1998). Les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun (contribution à l’étude de l’émergence d’un droit constitutionnel des collectivités territoriales décentralisées). Revue générale de droit, 1, 79-100.

Hervieu, J. (1970). Contribution à l’étude des industries lithiques au Nord-Cameroun : mise au point et données nouvelles. Cahiers ORSTOM, série sciences humaines, 7( 3), 3-37.

Hervieu, J. (1969). Les industries à galets aménagés du haut bassin de la Bénoué (Cameroun). Bulletin de liaison de l’Association Sénégalaise pour l’Étude du Quaternaire de l’Ouest Africain, ASEQUA, 22, 24-34.

Holl, A. (1994). The cemetery of Houlouf in northern Cameroon (AD 1500-1600) fragments of a past social system. Afrcan Archaelogical Review, 12, 133-170.

Holl, A. (1992). Systématique archéologique et processus culturels: essaie d’archéologie régionale dans le secteur de Houlouf (nord Cameroun). Dans J.-M. ESSOMBA, L’archéologie au Cameroun (p. 51-78). Actes du premier colloque international de Yaoundé (6-9 janvier 1986). Paris: Karthala.

Holl, A. (1987). Mound formation processes and societal transformations: a case study from the peritchadian plain. Journal of Anthropologicla Archaeology, 6, 122-158.

Houe, P. (2001). Le développement local au défi de la mondialisation. L’Harmattan.

Hugon, P. (2006). Peut-on parler d’une crise d’un renouveau de l’économie du développement durant la dernière décennie? Revue Tiers-Monde, 3(187), 591-619.

Langlois, O. (2001). La distribution des techniques de façonnage de la poterie au sud du bassin tchadien : un outil pour la recherche historique régionale. Journal de la société des africanistes, 71(1), 225-256.

Langlois, O. (1995). Histoire du peuplement postnéolithique du Diamaré (Cameroun Septentrional) [Doctorat, 4 vol.]. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

Lebeuf, J.-P. (1992). Populations anciennes du sud du lac Tchad. Dans J.M ESSOMBA (éd.), L’archéologie au Cameroun (p. 91-99), actes du premier colloque international de Yaoundé (6-9 janvier 1986). Karthala.

Lebeuf, J.-P. (1981). L’origine de la constitution des principautés Kotoko (Cameroun Septentrional). Dans C., Tardits (éd.), Contribution de la recherche ethnologique à l’histoire des civilisations du Cameroun I (p. 209-218). CNRS.

Lebeuf, J.-P. (1969). Carte archéologique des abords du lac Tchad (Cameroun, Nigeria, Tchad), vol. 1, texte; vol. 2, cartes en 6 feuilles à 1/300 000. CNRS.

MacEachern, S. (2012). Wandala and the DGB sites: political centralisation and its alternative north of Mandara Mountains. Azania: Archaeological Research in Africa, 47(3), 272-287.

MacEachern, S. (2001). Cultural resource management and Africanist archaeology. Antiquity, 75(290), 866-871.

MacEachern, S., Datouang Djoussou, J.-M. et Janson Lapierre, R. (2012). Research at DBG-1 and DGB-2, Cameroon, December 2010-January 2011. Nyame Akuma, 78, 6-16.

Manga Makrada Maïna. (2017). La problématique Sao : entre civilisation, mythologie et construction de l’histoire [Thèse de doctorat d’histoire]. Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Marliac, A. (1991). De la Préhistoire à l’histoire au Cameroun septentrional, vol. 1 et 2. ORSTOM.

Marliac, A. (1987). Introduction au paléolithique du Cameroun septentrional. L’Anthropologie, 91(2), 521-558.

Marliac, A. (1981). L’état des connaissances sur le paléolithique et le néolithique du Cameroun (Prospections de 1968-1969-1970-1971) ». Dans C. TARDITS (dir.), Contribution de la recherche ethnologique à l’histoire des civilisations du Cameroun 1 (p. 27-77). Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, no 551. CNRS.

Marliac, A. (1973). L’état des connaissances sur le paléolithique et le néolithique du Cameroun. ORSTOM.

- De prime abord, le résumé de l’article de cet auteur fait lumière sur les bases de la décentralisation territoriales jetées par la révision constitutionnelle de 1996. Pour lui, la consécration de la décentralisation se traduit par la mise en relief des collectivités décentralisées (communes et régions) qui ont désormais un statut constitutionnel. De plus, ces entités territoriales sont dotées d’une personnalité juridique et d’un statut juridique, une autonomie administrative et financière et une libre administration par les élus locaux réunis au sein des conseils régionaux et municipaux. ↵

- Charte adoptée le 27 juin 2004 à Malabo (Guinée Équatoriale) au cours de la 23e session ordinaire de la conférence des Chefs d’État, charte se déclinant en 26 articles répartis en quatre chapitres. ↵

- L’article 77 de CGCTD donne la possibilité au représentant de l’État de déférer devant la juridiction administrative les actes des collectivités territoriales décentralisées qu’il estime entachés d’illégalité, quoique le chef exécutif dispose d’un droit de recours lui permettant de saisir le juge administratif compétent. ↵