1 Porosité des frontières, afflux des réfugié·e·s nigérian·e·s, des déplacé·e·s internes/retourné·e·s et la lutte contre la poliomyélite dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun (2013-2019)

Joseph WOUDAMMIKÉ

Résumé

Le contexte sociopolitique et sécuritaire en Afrique, en général et dans la sous-région Afrique Centrale en particulier, a provoqué des vagues de migration importantes vers les pays relativement paisibles. Le Cameroun se positionne alors comme une terre d’accueil des populations du nord-est du Nigeria qui fuient les violences de la secte islamique Boko Haram. Ces vagues migratoires importantes et constantes, mais peu contrôlées, posent un sérieux problème de santé. Tel est le cas de la poliomyélite pourtant déclarée éradiquée du territoire camerounais en 2010, mais qui refait surface, respectivement en 2013 et en 2019.

Mots-clés : réfugié·e, Nigeria, déplacé·e interne, lutte, poliomyélite, Extrême-Nord, Cameroun.

Abstract

The socio-political and security context in Africa in general and in the Central African sub-region in particular has caused significant waves of migration to relatively peaceful countries. Cameroon then positioned itself as a host country for the populations of northeastern Nigeria who were fleeing the violence of the Islamic sect Boko Haram. These large and constant but poorly controlled migratory waves pose a serious health problem. This is the case of poliomyelitis, which was declared eradicated from Cameroon in 2010 but resurfaced in 2013 and 2019 respectively.

Keywords: Inflows, Nigerian refugees, internally displaced persons, control, polio, Far North, Cameroon.

Introduction

Communément appelé « Afrique en miniature » du fait de sa diversité géographique, climatique, linguistique, le Cameroun est situé au cœur du continent et partage plusieurs de ses frontières avec le Tchad, le Nigeria, la République Centrafricaine, le Gabon, le Congo et la Guinée Équatoriale. Cette position stratégique ne lui confère pas seulement des avantages, mais aussi des ennuis difficiles à démêler à cause de multiples conflits que connaissent les pays voisins et qui sapent, par leur ampleur, sa sécurité intérieure. Tel est le cas du terrorisme de la secte islamique nigériane Boko Haram dont les actions sont allées au-delà de ses frontières pour se répandre dans les pays voisins.

Le Cameroun dans sa partie septentrionale, plus précisément la région de l’Extrême-Nord, a été victime des attaques de Boko Haram dans quatre de ses six départements. Au-delà des actes de violence, la région est devenue une zone d’accueil des flux quasi permanents des réfugié·e·s nigérian·e·s fuyant les exactions de la secte et de ses propres populations qui ont quitté leurs localités pour se réfugier vers l’hinterland plus sécurisé et devenant, par ce fait, des personnes déplacées internes (PDI). L’afflux non contrôlé de ces réfugié·e·s et déplacé·e·s internes constitue un sérieux problème de santé pour le Cameroun qui les accueille. C’est le cas de certaines maladies qui affectent particulièrement les enfants, notamment la poliomyélite qui touche ceux et celles âgé·e·s de moins de 5 ans. C’est la récurrence de cette maladie, en dépit des efforts constants déployés par l’État camerounais, qui a motivé le choix de ce sujet de recherche. Ainsi, comment et pourquoi la poliomyélite a-t-elle réapparu en 2019 au Cameroun? À cette question centrale se greffent les questions secondaires suivantes : quelles sont les dispositions prises par le gouvernement camerounais pour contrer cette maladie avec les flux des migrant·e·s nigérian·e·s, des retourné·e·s et déplacé·e·s camerounais·es? Quelle stratégie l’État camerounais a-t-il mise en exergue pour vacciner les enfants des réfugié·e·s nigérian·e·s et des Camerounais·es ayant séjourné pendant longtemps au Nigeria? Quels défis l’État camerounais doit-il relever pour rompre la chaîne de propagation du virus de la poliomyélite au regard de la réticence de certain·e·s parents?

La réponse à cette problématique a consisté en une phase de collecte des données et une phase de traitement et des analyses. La collecte des données s’est appuyée à la fois sur une approche qualitative et une approche quantitative. En plus des interviews à l’aide d’un guide d’entretien auprès des personnes-ressources (communautés et responsables sanitaires), des enquêtes par questionnaire ont été effectuées pour s’enquérir de la perception des enquêté·e·s sur la situation de la poliomyélite dans la région et la gestion de celle-ci par l’État camerounais. Le plan d’échantillonnage a été celui de la méthode des strates, avec la division de la population étudiée en sous-ensembles homogènes disjoints et la réalisation du sondage indépendant dans chacune de ces strates, correspondant ici à trois groupes : les réfugié·e·s nigérian·e·s (50 ménages d’au moins 2 enfants), les déplacé·e·s internes (25 ménages d’au moins 2 enfants), les retourné·e·s camerounais·es (25 ménages d’au moins 2 enfants), ainsi que les responsables sanitaires. Les données collectées ont ensuite été traitées et analysées. Le programme SPSS et le tableur MS Excel ont été mis à profit pour le dépouillement, la codification et les analyses inspirées principalement des statistiques descriptives. Les données ont été analysées par strates de sondage et confrontées par des analyses combinées pour apprécier les perceptions de différents groupes les uns par rapport aux autres. Les résultats sont présentés sous forme de graphiques isolés et de graphiques combinés. Dès lors, il convient de présenter les facteurs responsables des migrations forcées vers les villes d’accueil.

Crises sociopolitiques et sécuritaires comme causes des déplacements massifs des Nigérians, des retournés et des déplacés internes camerounais

La sous-région Afrique Centrale qui réunit le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et la République Centrafricaine, etc. sont un espace en proie à des conflits multiples et multiformes. Ces facteurs sont entre autres les coups d’État, les guerres civiles, les violences postélectorales, les crises écologiques, surtout dans les régions situées dans la zone soudano-sahélienne. La conjonction de tous ces maux réunis est à l’origine des déplacements massifs des populations en Afrique centrale. Cependant, avec l’avènement du terrorisme islamique dans la zone sahélienne en général, avec AL-QAEDA, AQMI, ANSARU et surtout Boko Haram au Nigeria, les migrations sont devenues intenses et ont provoqué la fuite de plusieurs milliers de populations qui cherchent refuge dans les villes relativement calmes et sécurisées. C’est le cas des populations du nord-est du Nigeria qui fuient les violences de la secte Boko Haram. Cette dernière, comme le mentionne Pérouse de Montclos,

s’est d’abord développée au Nigeria avec des bases arrières dans les pays voisins […]. Dans une région déjà très vulnérable, l’insurrection de Boko Haram à partir de 2009 a mis en évidence la faiblesse des États des quatre pays riverains du lac. Elle n’a pas suivi une évolution linéaire et a vraiment commencé à s’étendre du Nigeria vers le Cameroun puis le Niger et le Tchad à partir de 2014-2015. Le conflit a eu des effets désastreux pour la population et les activités économiques (Pérouse de Montclos, 2018, p. 129).

Situation des zones d’action et d’influence de Boko Haram

Les violences perpétrées par la secte islamique Boko Haram ont entraîné l’afflux massif des réfugié·e·s nigérian·e·s et des populations camerounaises vivant au Nigeria et ont contraint, par leur ampleur au niveau des frontières, le déplacement de plusieurs milliers de Camerounais·es qui ont fui leurs villages. Dès lors, sont recensés, dans les régions de l’Extrême-Nord, des dizaines de milliers de personnes selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de 2018, catégorisées ainsi qu’il suit :

- 60 000 réfugié·e·s nigérian·e·s au camp de Minawao à l’Extrême-Nord;

- 31 656 réfugié·e·s hors camp vivant dans les villages hôtes;

- 241 030 déplacé·e·s internes dans l’Extrême-Nord du Cameroun;

- 69 730 personnes retournées dans les villages d’origine (Stratégie NFI, 2018, p. 1).

En ce qui concerne spécifiquement la gestion des réfugié·e·s nigérian·e·s, le gouvernement camerounais, vu l’urgence humanitaire, a cédé dès 2013 un espace de 623 ha pour la construction du camp de réfugié·e·s de Minawao (Stratégie NFI, ibid.). À la date du 28 juin 2015 par exemple, ce camp comptait au total 42 188 réfugié·e·s (HCR, 2015, p. 1). Le nombre de réfugié·e·s augmente de jour en jour et devient une préoccupation constante pour le gouvernement camerounais, particulièrement pour le HCR. Dans ce sens, son dernier rapport mentionne que du

1er janvier au 28 février 2019, plus de 533 nouveaux arrivants ont été enregistrés au camp de Minawao. En date du 28 février 2019, la population totale du camp s’élève à 56 932 réfugiés nigérians. 61 % de la population ont moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53 % de la population totale du camp (HCR, 2019, p. 1).

Tout compte fait, certaines zones de l’Extrême-Nord se positionnent comme des lieux de sécurité, en dehors de quelques localités qui sont la cible de Boko Haram pour les populations nigérianes, des retourné·e·s et des déplacé·e·s internes. Cette masse humaine constitue un véritable défi humanitaire qui nécessite une prise en charge totale de ces populations ayant tout abandonné dans leur fuite. Le secteur de la santé n’est pas en reste. À cet effet, Cheikh Ibrahima Niang souligne que

les situations de conflit ont de lourdes conséquences sur l’accès aux services de santé en même temps qu’elles affectent l’infrastructure d’hygiène, l’alimentation et le mode de vie ce qui entraîne souvent une augmentation de la mortalité infantile. Les réfugiés et les personnes déplacées suite aux conflits sont également très vulnérables aux maladies (Cheikh Ibrahima Niang, 2008, p. 35).

Les réfugié·e·s, avant d’arriver sur les sites d’accueil, endurent plusieurs maux au cours de leurs déplacements et arrivent épuisé·e·s et malades. Cette situation préoccupe sans cesse les autorités camerounaises qui doivent leur offrir, en plus de l’hospitalité, les soins médicaux.

Prise en charge et gestion sanitaire des réfugié·e·s et des déplacé·e·s internes

La prise en charge sanitaire des réfugiés, dès leur arrivée dans leurs zones d’accueil, n’est pas automatique la plupart du temps. Toutefois, dès leur installation, ils et elles convergent vers les centres de santé où ils et elles sont soigné·e·s pour les maladies qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale ou des spécialistes (urologie, gynécologie, ophtalmologie, traumatologie, etc.). Les hôpitaux, quant à eux, se situent généralement dans les arrondissements et les chefs-lieux des départements. Pour les populations locales, l’accès à l’hôpital est non seulement onéreux, mais est parfois buté à la faiblesse de la couverture médicale. L’automédication et le recours aux médicaments de la rue tendent à devenir une habitude. Cette situation contribue à rendre problématique l’ensemble du système médical. À cet effet, il ne serait pas incongru de rappeler, dans le sillage de Cheikh Ibrahima Niang (2008, p. 36), que « les systèmes de santé dans les pays africains sont marqués par une insuffisance des infrastructures et du personnel de santé ». Il poursuit en déclarant que cette

crise de la santé en Afrique met à nu la décrépitude des systèmes de santé qui ploient sous les effets conjugués des contrecoups des Programmes d’ajustement structurel, de l’exode des ressources humaines et des politiques de santé inadaptées aux besoins des individus et des communautés les plus pauvres (ibid., p. 40).

C’est le cas de la ville de Mokolo qui a accueilli une masse humaine, bien que caractérisée par sa faible capacité en « infrastructures publiques de santé autour du camp Minawao, y compris le centre de santé de Gadala et l’hôpital de district de Mokolo » (HCR, 2015, p. 3). Cette situation n’est pas sans gravité pour toutes les populations qui sont appelées à vivre et à interagir avec les réfugié·e·s dans cet espace soudano-sahélien soumis déjà à la récurrence des aléas climatiques (sécheresse, manque d’eau…). Les responsables du HCR notaient déjà que « l’accès à l’eau et l’assainissement pâtit aussi de l’afflux des populations. Ceci est très préoccupant, au regard des fréquentes et récentes épidémies telles que le choléra, la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune et la méningite » (HCR, 2017, p. 6).

En dépit de l’insuffisance et de l’indigence de l’offre de santé, le gouvernement camerounais a tout de même décidé de prendre en charge plus de 30 % des frais de santé des réfugié·e·s[1], même s’il faut mentionner que la prise en charge globale des réfugié·e·s relève de la compétence du HCR et de ses partenaires. Dans ce sens, l’accès aux soins de santé primaires des réfugié·e·s nigérian·e·s est effectif grâce à deux organismes internationaux : International Medical Corps (IMC) qui reçoit directement les financements du HCR et Médecins sans frontières (MSF) qui s’autofinance. Ainsi, rien qu’au début de l’année 2016, 2000 à 2 700 malades sont consulté·e·s chaque semaine par les deux partenaires; 40 à 70 ont des pathologies dont la prise en charge dépasse la capacité du plateau technique des structures et nécessite une référence. Pour des cas compliqués, la quasi-totalité des références se fait vers l’Hôpital de district de Mokolo situé à trois quarts d’heure du camp. Tout ceci démontre l’importance du flux des patient·e·s qui utilisent les soins de santé secondaires (HCR, 2016, p. 1).

En dehors des cas de maladies avérées et prises en charge, quels sont les mécanismes de prévention de grandes épidémies telles que la rougeole, la méningite, la tuberculose, la poliomyélite, etc.? La poliomyélite, cette maladie handicapante, a toujours été une préoccupation constante du gouvernement camerounais. Ce dernier déploie plusieurs moyens pour envisager son éradication sur son territoire.

Stratégies de lutte contre la polio dans les camps des réfugié·e·s et auprès des retourné·e·s/déplacé·e·s internes

L’histoire de la poliomyélite remonte avant notre ère. En Égypte antique, on notait déjà quelques cas de « paralysie infantile ». Plus précisément, elle a été isolée en 1840 par Heine et a été appelée la « paralysie spinale infantile » (Ngo-Tjen, 2006, p. 32). Cependant, ce n’est qu’à partir des années 1860 que les médecins ont commencé à révéler les dommages spécifiques causés à la moelle épinière. Cette maladie finit par être scientifiquement baptisée « poliomyélite » qui signifie « inflammation de la substance grise de la moelle épinière » (Rutty, 2019, p. 2). Elle est encore appelée Poliovirus sauvage (PVS) et comporte trois sérotypes :

- le type 1 ou Mahoney est le plus pathogène; il est responsable des épidémies;

- le type 2 ou Lansing est le moins pathogène;

- le type 3 ou Leon est responsable des poussées épidémiques (Ngo-Tjen, 2006, p. 32).

Une fois identifiée comme une épidémie dangereuse pour le genre humain, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) va mettre en 1974 tout un programme pour venir à bout de cette maladie handicapante à travers son Programme élargi de vaccination (PEV) (Aubry, 2011, p. 1). En plus de ce programme révolutionnaire, l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) envisage son éradication à partir de 1988 et en 1990 en prenant en compte d’autres pathologies : « Éradiquer la poliomyélite, éliminer la rougeole, contrôler le tétanos néonatal » (ibid.).

L’Afrique n’est pas épargnée par la poliomyélite. Deux pays sont particulièrement touchés par cette pandémie : le Nigeria et le Niger. En plus de ces derniers, il faut mentionner qu’en 1999, plus de 13 autres pays[2] du continent vont en être particulièrement touchés (Ngo-Tjen,ibid., p. 27). Le Cameroun, qui fait partie des pays infectés, n’est pas resté en marge de la lutte, voire de l’éradication de la poliomyélite. Entre 2009 et 2010, il n’avait plus enregistré de cas de poliomyélite sur l’étendue de son territoire. À l’image de beaucoup de pays au monde, le Cameroun, précise le médecin Augustin Ndigwa, a réussi à éradiquer le virus du type 2 (Ndigwa, entretien, 2019). Cependant, cette victoire saluée par l’OMS est de courte durée dans la mesure où l’on va noter sa réapparition entre octobre 2013 et mars 2014, avec 7 cas sur trois de ses 10 régions, à savoir l’Ouest, le Centre et le Sud[3]. Depuis cette date, le pays s’est mobilisé de nouveau pour l’éradiquer. Une fois de plus, cet espoir est plombé par l’apparition d’un nouveau cas. Le 29 mai 2019, le ministère de la Santé publique, dans un communiqué, déclare : « la survenue d’une nouvelle épidémie de poliomyélite suite à la confirmation d’un cas de poliovirus de type 2 détecté dans des prélèvements effectués dans l’environnement à Mada[4] », un village situé dans la région de l’Extrême-Nord et frontalier au Nigeria. Les responsables en charge de la santé affirment avoir été un peu surpris alors qu’ils et elles étaient très près d’atteindre les objectifs dans la lutte contre la poliomyélite et que le problème est dû aux mouvements transfrontaliers importants des populations et, quelquefois, au refus de la vaccination[5]. Ce nouveau cas a amené le gouvernement camerounais à l’inscrire comme « une urgence de santé publique » et s’est donné 90 jours pour interrompre la chaîne de transmission du virus à travers l’organisation des campagnes de vaccination de riposte[6]. Ces campagnes, de l’avis des responsables régionales en charge du programme de vaccination élargie, semblent satisfaisantes au regard du déploiement des agents sur le terrain, du fait de la sensibilisation des autorités administratives, religieuses, de la stratégie du porte-à-porte, du quadrillage des zones où l’on rencontre beaucoup des parents et enfants comme les marchés, les écoles, les églises.

Cependant, comment les campagnes de vaccination se déroulent-elles dans les camps des réfugié·e·s, les sites hors camps des déplacé·e·s internes et les ménages qui ont accueilli les retournés? Les enquêtes menées auprès des populations cibles sur leur connaissance de la maladie, leur perception, leur adhésion, leur réticence et les obstacles quant à la vaccination de tous les enfants âgé·e·s de moins de 5 ans ont donné des résultats probants.

Résultats et interprétations

Cette partie restitue les résultats et dégage les interprétations des données collectées auprès des informateurs et informatrices.

Populations enquêtées (réfugié·e·s nigérian·e·s)

Les populations enquêtées se répartissent de plusieurs manières.

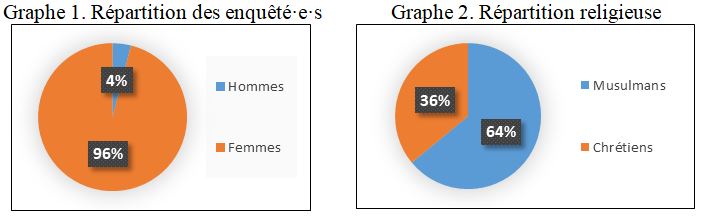

Cette répartition a pris en compte particulièrement les femmes qui fréquentent régulièrement les centres de santé et qui sont habituées aux interviews relatives à la santé des enfants et aux enquêtes nutritionnelles. Les hommes (4 %), quant à eux, répugnent à parler ou à se livrer aux questions. C’est ce qui explique la prédominance des femmes (96 %) dans cette enquête. Quant à la religion, l’on remarque une prédominance des musulman·e·s (64 %) qui font sensiblement le double des chrétien·ne·s (36 %).

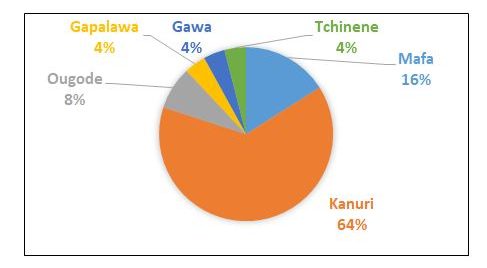

Graphe 3. Répartition ethnique

Six ethnies ont été recensées, avec les Kanuri en majorité, soit 64 %, suivis des Mafa (16 %).

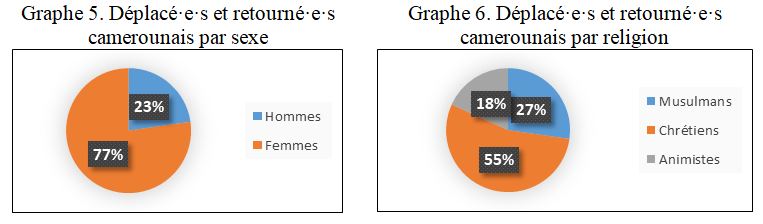

Graphe 4. Niveaux et nature de l’éducation des réfugié·e·s nigérian·e·s

Le graphe 4 relève l’indigence du degré de scolarisation des réfugié·e·s nigérian·e·s, soit 12 % seulement contre 64 % qui ont fait l’école coranique, preuve de l’influence de l’islam dans leur zone d’origine. La proportion de ceux et celles qui ne sont pas allé·e·s à l’école occidentale et coranique est de 24 %.

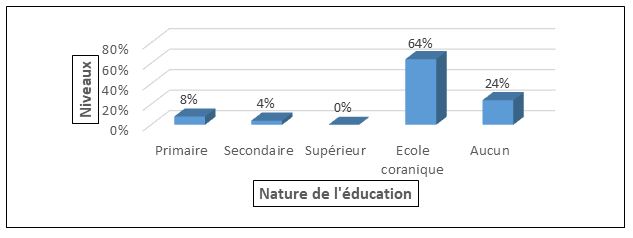

Les camemberts 5 et 6 montrent une différence nette d’avec celui des réfugié·e·s nigérian·e·s, tant au niveau de la répartition par sexe que de la religion. Ici, le pourcentage des hommes, qui se sont montrés relativement réceptifs, est plus élevé, à savoir 23 % et 77 % pour les femmes. Quant à la religion, l’on note une prédominance de l’islam (55 %) contre 27 % des chrétiens et 18 % des animistes.

Les camemberts 5 et 6 montrent une différence nette d’avec celui des réfugié·e·s nigérian·e·s, tant au niveau de la répartition par sexe que de la religion. Ici, le pourcentage des hommes, qui se sont montrés relativement réceptifs, est plus élevé, à savoir 23 % et 77 % pour les femmes. Quant à la religion, l’on note une prédominance de l’islam (55 %) contre 27 % des chrétiens et 18 % des animistes.

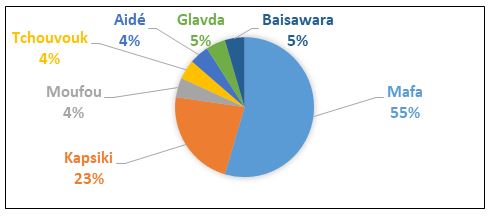

Graphe 7. Répartition ethnique

La répartition ethnique montre une prédominance des ethnies mafa (55 %) et kapsiki (23 %) qui sont situées dans le département du Mayo Tsanaga, localité hôte.

La répartition ethnique montre une prédominance des ethnies mafa (55 %) et kapsiki (23 %) qui sont situées dans le département du Mayo Tsanaga, localité hôte.

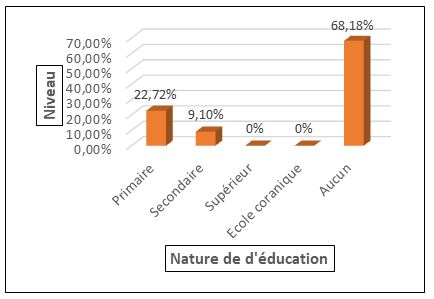

Graphe 8. Niveau d’étude des enquêté·e·s

Concernant le niveau d’étude, l’on observe, par rapport aux réfugié·e·s nigérian·e·s, une nette différence. 22 % ont fréquenté au niveau du primaire, 9,10 % ont fait le cycle secondaire et 68 % n’ont fait ni le supérieur ni l’école coranique.

Concernant le niveau d’étude, l’on observe, par rapport aux réfugié·e·s nigérian·e·s, une nette différence. 22 % ont fréquenté au niveau du primaire, 9,10 % ont fait le cycle secondaire et 68 % n’ont fait ni le supérieur ni l’école coranique.

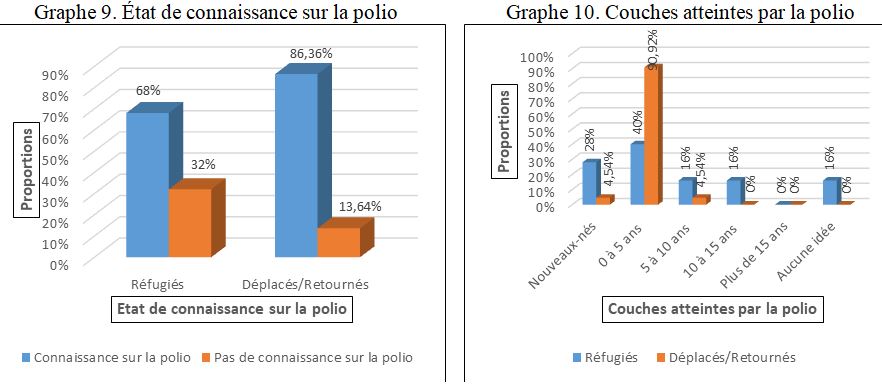

Niveau de connaissance sur la polio par tou·te·s les enquêté·e·s

Le diagramme montre que plus de la moitié des enquêté·e·s, soit 68 % des Nigérian·e·s et 86,36 % des populations déplacées et retournées connaissent l’existence de la poliomyélite contre 32 % des réfugié·e·s nigérian·e·s et 13.64 % des Camerounais·es déplacé·e·s et retourné·e·s qui l’ignorent.

Au sujet des couches les plus vulnérables, dont la tranche d’âge est de 0 à 5 ans, le constat est clair : pour les réfugié·e·s nigérian·e·s, seulement 40 % savent que la poliomyélite touche cette tranche contre 90,92 % pour les déplacé·e·s et retourné·e·s camerounais·es.

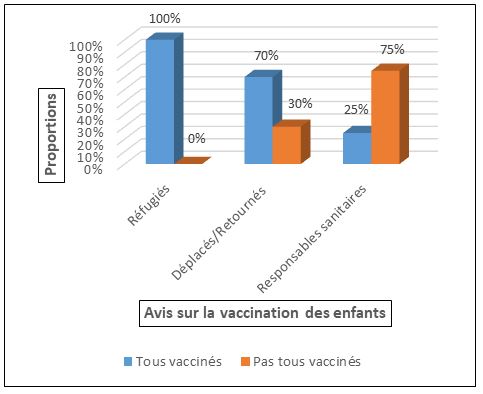

Avis sur la vaccination des enfants

Ce diagramme traduit l’appréciation des personnes enquêtées à la question de savoir si tou·te·s les enfants ont été vacciné·e·s. Il ressort pour les réfugié·e·s nigérian·e·s que tou·te·s les enfants âgé·e·s de 0 à 5 ans ont été vacciné·e·s, soit (100 %) contre 70 % pour les enfants des déplacé·e·s et retourné·e·s. Cependant, la réponse des responsables de santé éclaire davantage sur la supercherie des réfugié·e·s nigérian·e·s, car, selon eux et elles, 25 % d’enfants réfugié·e·s ont été réellement vacciné·e·s contre 75 % pour les enfants des déplacé·e·s et retourné·e·s.

Graphe 11. Avis sur la vaccination des enfants

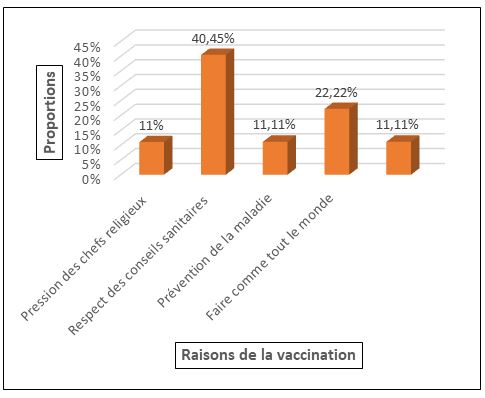

Facteurs favorisant l’acceptation de la vaccination des enfants réfugié·e·s

Plusieurs facteurs concourent à l’acceptation ou à l’imposition de la vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans sur le territoire camerounais. En premier lieu, on note le respect des conseils sanitaires lors des campagnes de sensibilisation et l’action des responsables des centres de santé; les statistiques sont de 40,45 %. Ensuite, l’effet de suivisme semble motiver les familles à vacciner aussi leurs enfants, soit 22,22 %. De façon équilibrée, les autres raisons (11 %)qui poussent les familles à vacciner leurs enfants sont la pression des chefs religieux, la prévention contre la maladie et la peur des représailles des autorités.

Graphe 12. Raisons de la vaccination

Dès lors, qu’est-ce qui explique l’échec dans l’adhésion totale des familles dans la vaccination des enfants?

Dès lors, qu’est-ce qui explique l’échec dans l’adhésion totale des familles dans la vaccination des enfants?

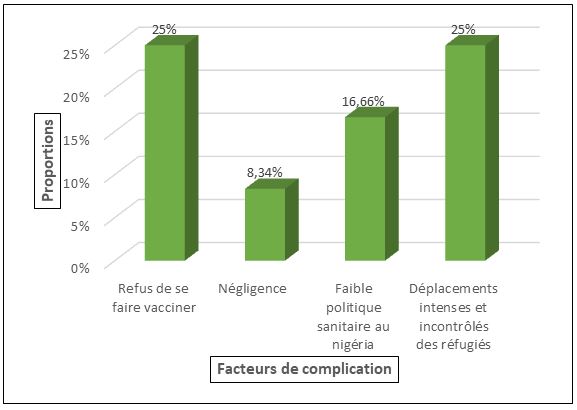

Facteurs de complication des efforts d’éradication

Les facteurs qui expliquent l’échec dans la couverture totale de la vaccination des enfants cibles s’expliquent par :

- le refus de se faire vacciner (25 %);

- la négligence (8,34 %);

- une faible politique sanitaire au Nigeria (16 %);

- les déplacements intenses et incontrôlés des réfugié·e·s (25 %).

Graphe 13. Facteurs de complication

Au-delà des facteurs de complication relative à la vaccination de tou·te·s les enfants, il ne faut pas perdre de vue certaines raisons qui plombent les efforts du gouvernement camerounais dans sa politique non seulement de la lutte antipolio, mais aussi dans sa volonté d’éradication de la maladie.

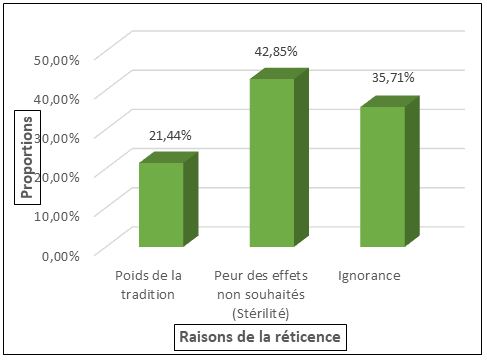

Raisons de la réticence au vaccin

La réticence des réfugié·e·s nigérian·e·s, des déplacé·e·s et retourné·e·s par rapport à la vaccination relève premièrement de la peur des effets non souhaités, à savoir la stérilité soit 42,85 %, de l’ignorance des parents qui s’élève à 35,71 % et du poids de la tradition qui s’apprécie à 21,44 %.

Graphe 14. Raisons de la réticence

Pour comprendre particulièrement l’obstination du refus de la vaccination par les réfugié·e·s nigérian·e·s, il faut rechercher les raisons au Nigeria. En effet, trois grandes raisons justifient ce refus. Premièrement, l’influence des dignitaires religieux qui affirment que la vaccination fait partie d’un complot américain pour stériliser les Africain·e·s et que le vaccin contiendrait des hormones œstrogènes et progestérones[7]. Au-delà des dignitaires religieux, d’autres groupes religieux plus radicaux mènent des campagnes contre la vaccination. C’est ce que relève Falade Bankole Adebayo lorsqu’il écrit : « in October 2003, a group of Jama’atul Nasril Islam volunteers embarked on a campaign against the exercise, informing citizens in some areas of Kano of the plans by the United States to cut down their population » (Falade Bankole Adebayo, 2014, p. 52). Loin d’apaiser et de convaincre les populations, les agents de vaccination sont devenu·e·s la cible des islamistes et plusieurs ont perdu la vie dans l’exercice de leur métier : « neuf personnes ont été abattues, ce vendredi 8 février à Kano, dans le nord du Nigeria, dans l’attaque de deux cliniques où l’on vaccinait contre la poliomyélite[8] ».

Secondairement, des essais cliniques sur les populations ont davantage ravivé l’animosité de celle-ci par rapport aux vaccins de l’Occident. En effet, tout part du fait que

Le doute s’installe en 1996 alors que la firme Pfizer effectue des essais thérapeutiques au cours d’une épidémie de méningite et de rougeole dans l’État de Kano, au nord du pays, sans obtenir le consentement des parents comme l’exige pourtant la loi. L’antibiotique testé, la Trovafloxacine, est à l’origine de la mort de onze enfants et de dommages corporels auprès de 200 victimes. S’en suivra une longue bataille judiciaire entamée depuis 2001 entre l’État nigérian et la firme américaine. Une première faille dans la confiance de la population envers la médecine occidentale et les acteurs étrangers de la santé se distingue (Guimier, 2015, en ligne).

Troisièmement, cette méfiance et cette opposition formelle vis-à-vis de la vaccination sont partagées par les hommes et femmes politiques du nord-est du Nigeria. Ainsi, précise l’AFP « L’État nigérian de Kano (nord) a décidé dimanche de maintenir son refus de laisser des agences de Nations Unies vacciner la population contre la poliomyélite, après que des dignitaires musulmans eurent affirmé que ce vaccin était dangereux et provoquait notamment l’infertilité[9] ». Plus tard, cette réticence s’aggrave davantage lorsque Sule Ya’u Sule, porte-parole de l’administration régionale, à travers un communiqué, affirme que « le gouvernement de l’État de Kano a décidé de prolonger la suspension de la campagne de vaccination contre la polio jusqu’à ce que la question (des risques supposés engendrés par le vaccin) soit tranchée[10] ».

En tout état de cause, la combinaison de tous ces facteurs en défaveur de la vaccination dans cette partie nigériane frontalière du Cameroun, d’où partent massivement les réfugié·e·s, compromet dangereusement les efforts du gouvernement à vouloir éradiquer sur son territoire la poliomyélite. Conscient de ses limites au-delà de ses frontières, le gouvernement camerounais a opté pour la voie diplomatique. C’est ainsi que le 23 mai 2019, par l’intermédiaire du Réseau de laboratoires pour la poliomyélite, les autorités sanitaires du Cameroun ont notifié à l’Organisation mondiale de la santé la présence du poliovirus dérivé du vaccin de type 2 (PVDVc2) (Morvan, 2019). Cette situation devient une fois de plus une préoccupation pour le gouvernement camerounais qui doit trouver une médication pour paralyser cette épidémie.

Défis à relever pour l’éradication de la poliomyélite au Cameroun

Plusieurs défis sont à relever par le gouvernement camerounais dans sa volonté d’en découdre avec la poliomyélite.

Sur le plan interne, l’État doit mettre un dispositif pro actif et permanent au niveau de ses frontières pour vacciner tou·te·s les enfants des réfugié·e·s, déplacé·e·s et retourné·e·s. Au besoin, il doit imposer la vaccination comme une condition sine qua non d’entrée dans son territoire. De même, les déplacé·e·s internes, dans leur repli vers l’intérieur du pays, doivent systématiquement prouver que leurs enfants ont été véritablement vacciné·e·s. D’ailleurs, la mise à contribution de l’armée dans la vaccination systématique des enfants dans les zones victimes des attaques de Boko Haram est une initiative louable. De même, le gouvernement doit renforcer la sensibilisation permanente (pas seulement pendant les Journées nationales de Vaccination) et la communication auprès des réfugiés à travers des émissions radiodiffusées constantes dans les langues (ogoude, gapalawa, gawa, mafa, kanuri, etc.) et impliquer davantage les responsables religieux ainsi que les femmes, majoritaires dans les camps. Pour ce qui est des déplacé·e·s internes et retourné·e·s, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation en expliquant les bienfaits de la vaccination contre la polio pour leurs enfants.

Sur le plan externe, l’État doit entreprendre une coopération sanitaire avec son grand voisin, le Nigeria. Cela doit se faire par le biais d’une sensibilisation accrue auprès des dignitaires religieux, et des hommes et femmes politiques des États du Nord-Est du Nigeria bien que la secte terroriste Boko Haram contrôle une bonne partie du territoire et s’est montrée réfractaire aux vaccinations.

Par ailleurs, il doit conjuguer ses efforts avec les organisations internationales qui interviennent dans la santé. Le Cameroun doit insister davantage sur l’implication de l’OMS, la Fondation Bill Gates et le Rotary Club, des organisations qui gèrent, financent et militent pour l’éradication de la polio dans le monde.

Conclusion

Il ressort au terme de cette recherche que la crise sécuritaire, causée par les guerres civiles, les coups d’État, les mouvements armés, les violences multiples de la secte islamique nigériane Boko Haram a provoqué les déplacements massifs des populations du nord-est du Nigeria vers le Cameroun, en même temps que le retour des Camerounais·es vivant dans la zone du Nigeria. À cela, s’ajoutent les populations camerounaises habitant les villes frontalières du Nigeria qui ont replié vers l’hinterland beaucoup plus sécurisé, devenant ainsi des personnes déplacées internes. Ces afflux des réfugié·e·s constituent un véritable défi que doit gérer le gouvernement camerounais et les organisations spécialisées dans la gestion des réfugié·e·s. Ces défis s’étalent à tous les domaines de la vie : se loger, se nourrir, se vêtir, s’éduquer et se soigner.

En ce qui concerne le volet santé, le gouvernement camerounais a mis ses structures de santé à la disposition des réfugié·e·s avant que les organisations internationales ne viennent s’implanter dans les camps de réfugié·e·s. Cependant, le gouvernement camerounais, qui a fait de la lutte contre la polio un véritable problème de santé publique, voire une « une urgence de santé publique», rencontre des difficultés pour couvrir totalement l’ensemble de la région du fait des afflux parfois incontrôlés de certains réfugié·e·s, déplacé·e·s et retourné·e·s. À cette difficulté, il faut mentionner la réticence des réfugié·e·s vis-à-vis du vaccin contre la poliomyélite qui, depuis leur pays, considèrent cela comme un complot et une stratégie de l’Occident visant à stériliser leurs enfants. La caution apportée par les dignitaires religieux, les mouvements extrémistes, les hommes et les femmes politiques du nord-est du Nigeria a contribué à renforcer la méfiance et la résistance des réfugié·e·s par rapport à ce vaccin qui est pourtant obligatoire au Cameroun pour tou·te·s les enfants âgé·e·s de 0 à 5 ans. Depuis 2015, le pays n’avait plus enregistré de cas de polio sur l’ensemble de son territoire et se targuait de l’avoir éradiqué. Cependant, la détection du poliovirus dérivé du vaccin de type 2 (PVDVc2) en mai 2019 dans une localité frontalière du Nigeria vient plomber l’espoir de voir le pays être déclaré exempt du poliovirus sauvage. Le Cameroun doit engager des pourparlers avec les autorités nigérianes pour rompre la chaîne de propagation du virus avec l’appui des partenaires tels que l’OMS, le Rotary Club, la Fondation Bill et Melinda Gates, le HCR, s’il veut voir ses efforts d’éradication de la polio sur son territoire couronnés de succès.

***

Joseph WOUDAMMIKÉ, Université de Maroua – woudamike@yahoo.fr

Références bibliographiques

Aubry, P. (2011). Du Programme Élargi de Vaccinations aux Programmes Nationaux de Vaccinations. Médecine tropicale, 2-3.

Cheikh Ibrahima Niang. (2008). Santé, société et politique en Afrique. CODESRIA.

Falade Bankole Adebayo. (2014). Vaccination resistance, religion and attitudes to science in Nigeria [Doctorate]. London School of Economics and Political Science, London.

Guimier, L. (2015). Géopolitique de la santé. Pourquoi l’éradication de la poliomyélite se heurte-t-elle à des résistances sociales. En ligne : https://www.diploweb.com/Geopolitique-de-la-sante.html.

HCR. (2015). Cameroun : Rapport Inter Agences sur la situation dans l’Extrême Nord (22— 28 juin 2015).

HCR. (2017). Cameroun, Aperçu des besoins humanitaires décembre 2017. Rapport.

HCR. (2019). Cameroun : Minawao – Profil du camp. Rapport, février.

Morvan, J. (2019). Détection environnementale d’un poliovirus dérivé de la souche vaccinale au Cameroun. Médecine des voyages. En ligne : https://www.mesvaccins.net/web/news/13917-detection-environnementale-d-un-poliovirus-derive-de-la-souche-vaccinale-au-cameroun.

Ngo-Tjen, I. E. (2006). Réémergence du Poliovirus sauvage en Afrique de l’Ouest de 2004 à 2005 [Doctorat en médecine]. Université de Bamako.

Pérouse de Montclos, M.-A. (2018). L’émergence de Boko Haram et la diffusion progressive du conflit. Dans G. Marin et M.-A. Pérouse de Montclos (dir.), Crise et développement : la région du lac Tchad à l’épreuve de Boko Haram (p. 129-164). AFD.

Rutty, C. J. (2019). Brève histoire de la polio. En ligne : www.eradication-polio.com (non disponible actuellement)

Stratégie NFI/Abris. (2018). Maroua, Extrême-Nord du Cameroun. Rapport.

Stratégie NFI/Abris. (2019). Maroua, Extrême-Nord du Cameroun. Rapport.

- https://www.journalducameroun.com/le-cameroun-sengage-a-prendre-en-charge-30-des-frais-de-sante-des-refugies/ ↵

- L’Angola, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la Sierra Leone, le Togo, le Tchad et le Cameroun. ↵

- Anonyme, « Cameroun : 7 cas de polio détectés, le gouvernement accélère la riposte contre la maladie », http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/10/cameroun-polio-detectes-gouvernement-accelere-riposte-contre-maladie-251115.asp. ↵

- Anonyme, « Après quatre ans sans nouveau cas, la polio est de retour au Cameroun", Jeune Afrique,https://www.jeuneafrique.com/782189/societe/apres-quatre-ans-dabsence-la-polio-est-de-retour-au-cameroun/. ↵

- Anonyme, « Après quatre ans sans nouveau cas, la polio est de retour au Cameroun », Jeune Afrique,https://www.jeuneafrique.com/782189/societe/apres-quatre-ans-dabsence-la-polio-est-de-retour-au-cameroun/. ↵

- Anonyme, « Après quatre ans sans nouveau cas, la polio est de retour au Cameroun », Jeune Afrique,https://www.jeuneafrique.com/782189/societe/apres-quatre-ans-dabsence-la-polio-est-de-retour-au-cameroun/. ↵

- Anonyme, « L’État nigérian de Kano maintient son refus du vaccin antipolio », http://www.ufctogo.com/ L-Etat-nigerian-de-Kano-maintient.html. ↵

- Anonyme, « Nigeria : tueries meurtrières dans deux cliniques de vaccination contre la polio », http://www.rfi.fr/afrique/20130208-nigeria-neuf-personnes-equipe-medicale-tuerie-cliniques-polio. ↵

- Anonyme, « L’État nigérian de Kano maintient son refus du vaccin antipolio », http://www.ufctogo.com/ L-Etat-nigerian-de-Kano-maintient.html. ↵

- Anonyme, « L’État nigérian de Kano maintient son refus du vaccin antipolio », http://www.ufctogo.com/ L-Etat-nigerian-de-Kano-maintient.html. ↵