12 Cultures, échanges transfrontaliers et nouvelle perception de la frontière dans la vallée du Logone

MAHAMAT ABBA OUSMAN

Résumé

Les frontières africaines héritées de la colonisation sont essentiellement démarquées par les cours d’eau, les montages ou une délimitation artificielle au grand mépris des réalités culturelles locales. En Afrique centrale, la vallée du Logone est l’un des espaces géographiques les plus illustratifs de cette entreprise coloniale dans la mesure où plusieurs aires culturelles se sont retrouvées de part et d’autre du fleuve Logone, entre le Tchad et le Cameroun. Il s’agit des Moussey, Massa, Mousgoum et Kotoko qui continuent d’entretenir des relations matrimoniales, d’organiser des manifestations culturelles et d’échanger leurs savoir-faire patrimoniaux, notamment les instruments aratoires et les techniques de pêche et de chasse. Cette dynamique culturelle, qui défie la conception et la perception de la frontière à l’Occidental, est au cœur de cette réflexion. Ainsi, après une présentation de différents groupes ethniques en présence et de leurs activités culturelles, nous allons nous appesantir sur leur perception de la frontière. Un accent est mis sur la symbolique et le rôle du centre culturel et sur le musée de la vallée du Logone de Yagoua dans la mise en œuvre des programmes de recherche scientifique sur ces communautés et l’importance des festivals culturels dans la promotion de la culture de la paix et la résolution des conflits transfrontaliers.

Mots-clés : festival, culture, échange, frontière, perception.

Abstract

The african borders inherited from the colonization are essentially marked down by streams, mountains or an artificial demarcation in the big contempt of the local cultural realities. In Central Africa, the valley of Logone is the most illustrative geographical space of this colonial deed as far as several cultural areas found themselves on both sides of the river Logone, between Chad and Cameroon. It is about Moussey, Massa, Mousgoum and Kotoko which continue to maintain marital relations, to organize cultural events and to exchange patrimonial abilities in particular plowing implements and techniques of fishing and hunting. This cultural dynamics, which challenges the conception and the perception of the border to the Westerner, constitutes the skeleton of this reflection. So, after a presentation of the various ethnic groups in presence and the cultural exchanges, we are going to affect their perception of the border, the symbolism and the role of the Cultural center and the Museum of the Valley of Logone of Yagoua in the implementation of the scientific research programs of on these communities and the importance of the cultural festivals in the promotion of the culture of the peace and the resolution of the cross-border conflicts.

Keywords: festivals, culture, exchange, borders, perception.

Introduction

La zone frontalière qui couvre l’ensemble de la vallée du Logone épouse la notion de frontière dite « borderland ». Celle-ci désigne une zone de contact et d’interactions économiques, sociales et culturelles entre des peuples situés de part et d’autre d’une frontière internationale (Momoh, 1989, p. 52). Elle s’oppose à la vision coloniale telle que décrite par Abdouraman Halirou : « dans ce contexte déjà si complexe, le colonisateur impose les frontières-lignes, véritables limites de séparation. Elles sont principalement caractérisées par une démarcation ostensible et effective, qui modifie les relations politiques, sociales et économiques » (2007, p. 6). La zone frontalière qui fait l’objet de cette réflexion se caractérise par une forte circulation des personnes, des biens, des idées et l’organisation de plusieurs manifestations culturelles. Il s’agit d’un espace géographique dont la démarcation de la frontière, établie pendant la période coloniale française, se résume au passage du fleuve Logone, principal affluent du lac Tchad. Seulement, les hommes et les femmes qui vivent autour de cette zone humide – caractérisée par des terres arables, très riches en limon, et des cours d’eau riches en ressources halieutiques – partagent ensemble un patrimoine culturel riche et diversifié qui n’a pas été pris en compte dans la délimitation de la frontière entre le Tchad et le Cameroun, depuis la région dite du bec de canard jusqu’au lac Tchad.

La vallée du Logone couvre une superficie estimée à 14 000 km2 et une population qui avoisine 1 700 000 habitant·e·s (Seignobos et Jamin, 2003, p. 39). Cet espace est constitué des départements du Mayo Danay et du Logone et Chari dans la région de l’Extrême-Nord au Cameroun et une partie de la préfecture de la basse vallée du Logone et du Chari dans la province du Centre-Ouest, et une autre partie de la province du Sud-Ouest, notamment dans les préfectures du Mayo Boney et du Mayo Lemie au Tchad. On y retrouve principalement les Moussey, Massa, Mousgoum, Moundang, Toupouri et Kotoko. Ceux-ci et celles-ci continuent d’entretenir des relations matrimoniales, de partager des espaces vitaux pour la pêche, la chasse, l’agriculture et d’organiser des manifestations culturelles au grand mépris des formalités administratives définies par les autorités des deux pays souverains. Il s’agit en réalité de la primauté des aires culturelles sur les frontières héritées de la colonisation, un cas de figure de perception de la frontière qui interpelle les chercheurs et chercheuses en sciences sociales et qui fait ainsi l’objet d’une attention particulière dans cette réflexion. Dès lors, la première partie de cette dernière se focalise sur la présentation des groupes ethniques étudiés avec un accent particulier sur un élément majeur de leur identité culturelle. La deuxième s’intéresse à quatre festivals culturels, qui entraînent un flux important de la mobilité humaine dans la vallée du Logone, au cours desquels l’on observe une autre réalité de la notion de frontière. La troisième et dernière partie se concentre sur le centre culturel et musée de la vallée du Logone. C’est un outil d’intégration sous régionale fondé sur la recherche et la conservation du patrimoine culturel.

Présentation des groupes ethniques étudiés dans la vallée du Logone

Quatre aires culturelles de la vallée du Logone intéressent cette contribution : les Moussey, les Massa, les Mousgoum et les Kotoko. Elles partagent quelques traits culturels et entretiennent des relations de bon voisinage. Ces groupes ethniques continuent d’entretenir, de part et d’autre de la frontière internationale, des relations matrimoniales et des visites de courtoisie. Ils s’assistent mutuellement lors des funérailles en apportant des présents constitués de chèvres, moutons, volaille, sacs de mil, maïs, fonio, sorgho ou riz.

Le poney, un animal au cœur de la culture des Moussey

Les Moussey sont localisés dans les départements de Mayo Danay, ayant pour chef-lieu Yagoua, au Cameroun et dans celui de la Kabbia au Tchad, avec pour chef-lieu Gounou Gaya. Au Cameroun, ils et elles constituent les trois quarts des habitant·e·s de l’arrondissement de Gobo, avec une population estimée à 50 000 âmes (Vamoulke, 2010, p. 4). La plus grande communauté se trouve au Tchad (300 000 âmes) et une forte diaspora au Nigeria, dont le nombre n’est pas connu. Du point de vue de la production matérielle, les Moussey sont très proches des Massa, une communauté sœur du département du Mayo Danay et de celui du Mayo-Boneye. Au plan culturel, ils et elles sont attaché·e·s à l’élevage du poney qui est devenu un élément de leur identité culturelle.

Image 1. Le poney moussey

Le poney moussey a une tête grosse et lourde, une encolure courte et le dos long. Les jambes sont courtes mais fortes. Cette race est réputée pour son endurance et se trouve au centre d’un grand nombre de rituels des Moussey qu’on peut assimiler aux rites de passage. Cet animal a développé une résistance particulière là où bien d’autres espèces y ont succombé (de Garine 1975, p. 16). Dans cette communauté, il est presque traité comme un être humain et ses propriétaires en prennent généralement grand soin. À sa mort, ils et elles l’enterrent dignement et le pleurent (Seignobos, 1987, p. 213).

Le peuple massa : toujours à l’« école » du Labana

Les Massa occupent aujourd’hui les deux rives du Logone entre les 10e et 11e degrés de latitude nord et les 15e et 16e degrés de longitude. Ils et elles pratiquent la pêche et l’agriculture, notamment la production du riz avec l’implantation de la Société d’Expansion et de Modernisation du Riz (SEMRY) de Yagoua. Ils et elles restent très attaché·e·s à leur culture qu’ils et elles célèbrent tous les deux ans avec un accent particulier qui est mis sur le Labana.

Image 2. Les jeunes filles massa en pleine initiation au labana

La société massa accorde une importance capitale au Labana, un rite initiatique qui participe à l’éducation de ses filles et fils. Bien avant l’école occidentale, ce rite était un espace de socialisation des jeunes et un cadre d’apprentissage aux jeunes de la vision du monde et des valeurs de la société massa. Il s’agit de la promotion de l’obéissance et du respect des aîné·e·s, de la solidarité entre les membres du groupe, de l’honnêteté dans la vie de tous les jours, du sens de l’organisation du foyer conjugal et de la famille et de la gestion des secrets confiés. Il s’agit d’une véritable école d’intégration à la vie.

Au Tchad, les Massa sont installé·e·s dans la préfecture du Mayo-Boneye avec pour chef-lieu Bongor et une population estimée à 130 000 individus dénombrés en 2006. Au Cameroun, on les retrouve dans le département du Mayo Danay avec une population estimée à plus de 190 000 dans les années 80 (Seignobos, 1987, p. 213). En l’absence des données actualisées, on considérera que ce chiffre est aujourd’hui bien inférieur à la réalité.

Les Mousgoum et la case en obus : une question d’identité culturelle

Les Mousgoum peuplent les plaines du bas Logone qui fait frontière entre le Cameroun et le Tchad. Partagé·e·s entre deux États, ils et elles ne disposent pas véritablement d’une capitale régionale (Seignobos et Jamin, 2003). Ils et elles font partie des premiers groupes humains installés le long du fleuve Logone jusqu’au lac Tchad (Gagsou Golvang, 2007, p. 26). Ils et elles sont principalement localisés dans les départements camerounais du Mayo Danay et du Logone et Chari, avec pour principales cités Maga, Pouss, Lahaye, Guirvidig et Mourla (Ali Abamé Abakar, 2015, p. 49). Au Tchad, ils et elles sont majoritairement présent·e·s dans le département du Mayo Lemié, notamment à Guelinding, Malla, Katawa, Gouaye et Mirvidim. Les cases en obus se présentent comme l’élément majeur de l’identité culturelle mousgoum compte tenu de son usage remarquable et remarqué lors des festivals culturels organisés par l’élite de ce peuple.

Image 3. Cases en obus du peuple mousgoum

Les case mousgoum sont composées d’un toit d’argamasse et sont bâties selon les plans circulaires ou quadrangulaires, mais aux angles très arrondis. La hauteur de ces constructions est estimée à huit (8) mètres. Cette production architecturale s’inscrit dans le sillage de ce passage de Michel Ragon :

Une construction commence à être une architecture à partir du moment où les proportions de cette construction, la qualité de ses matériaux et je ne sais quoi, qui ajoutés comme une touche poétique à l’ensemble, nous retiennent, nous étonnent, nous touchent ou nous émeuvent. L’architecture est donc une construction qui nous émeut par sa beauté, qui nous transporte de la même manière qu’une musique, une peinture ou un livre passionnant (Ragon, 1991, p. 85).

Au regard de sa beauté, l’administrateur militaire allemand Von Hagen a déclaré que les éléments les « plus merveilleux dans le pays mousgoum sont les maisons. Lorsqu’on descend le fleuve Logone et que l’on voit les constructions pour la première fois, on croit être arrivé dans un pays au conte de fée » (Von Hagen, cité par Seignobos et Jamin, 2003, p. 12). Cette production architecturale constitue une œuvre artistique unique dans la vallée du Logone et une preuve tangible du génie africain avant le contact avec l’Occident.

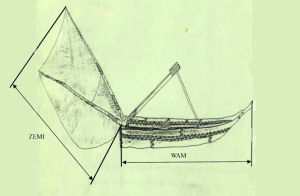

Les Kotoko, un peuple de pêcheurs

Le pays kotoko est formé des cités qui sont aujourd’hui partagées entre les deux États souverains, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, à la suite de la colonisation européenne. Ce vaste territoire se regroupe en trois grands sous-ensembles fondés sur une base linguistique, la proximité géographique et les éléments architecturaux spécifiques. On les retrouve dans le département du Logone et Chari au Cameroun et dans celui du Chari Baguirmi au Tchad (Ahmed Ibn Fartu, traduit par Palmer, 1970, p. 23). Les Kotoko sont reconnu·e·s comme un peuple dont la pêche est une tradition. Ils et elles ont le monopole de la navigation sur la partie nord du fleuve Logone. Les Kotoko « sont, selon Lenfant Commandant, les seuls indigènes exerçant la profession de piroguiers dans toute la région jusqu’au Lac Tchad. Ils montent de grandes embarcations faites de troncs d’arbres taillés et cousus à la ficelle et dont l’avant est plus large que l’arrière » (1905, p. 58).

Image 4. Le Zemi-kotoko

Cette pirogue particulière se présente aujourd’hui comme l’élément majeur de leur identité culturelle. Elle est fortement représentée dans les collections des musées locaux qu’ils et elles ont créés à partir de 1992 grâce à l’élite kotoko de la cité de Gawi. La fabrication du Wam-Zemi se fait sur une période de deux semaines lorsque la main-d’œuvre est constituée de huit personnes au moins. Après l’approbation des autorités traditionnelles, les artisans disposent d’une semaine entière pour chercher des matériaux appropriés dans le périmètre du sultanat. C’est pour cette raison que cet engin se présente comme un élément de l’identité culturelle de cette communauté : il est fabriqué avec des matériaux et des savoir-faire vernaculaires locaux. Par ailleurs, Jean Claude Zeltner (1998) a qualifié leur technique de pêche qu’elle était « industrielle », car elle mobilise plusieurs personnes avec une production assez élevée. Elle se pratique, en principe, pendant toutes les périodes de l’année. Mais, elle est plus productive durant la période allant du mois décembre au mois de mai (Mahamat Abba Ousman, 2018, p. 9).

En somme, ces quatre groupes ethniques situés « à cheval » entre le Cameroun et le Tchad s’intéressent tous à la protection, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel à travers l’organisation des festivals culturels qui mobilisent plusieurs personnes autour de la frontière. Cette réflexion est totalement débarrassée des velléités ethniques et des considérations hégémoniques qui animent les espaces politiques au Cameroun et au Tchad. Elle est essentiellement fondée sur les principes sacro-saints de l’égalité entre les cultures, véritables outils d’intégration, de promotion de la paix et de création des richesses dans les zones frontalières.

Les festivals culturels transfrontaliers et la mobilité dans la vallée du Logone

Dans la zone d’étude, les festivals sont des rencontres culturelles au cours desquelles des groupes ethniques réfléchissent sur leur identité culturelle en faisant une démonstration de leur patrimoine culturel. Ce sont de véritables laboratoires de réflexion sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel (Mahamat Abba Ousman, 2013, p. 243). Il s’agit des cadres d’expression de musiques et danses traditionnelles, d’exposition artistique et des rites. Les leaders de la communauté mobilisent des ressortissant·e·s de leur aire culturelle pour partager des valeurs morales, éthiques et religieuses afin de préserver l’identité culturelle au-delà des frontières coloniales. Dans cette partie de l’Afrique, les organisateurs et organisatrices alternent la tenue de ces festivals dans les villes frontalières. Ces manifestations drainent des mouvements de foule de part et d’autre de la frontière, au point où l’on pourrait dire que leur perception de la frontière internationale qui est presque supplantée par les frontières culturelles.

Le festival des arts et tradition sao-kotoko

L’élite de Gawi, une cité kotoko située à 10 km de Ndjamena, a initié une fête culturelle en 1992 grâce à une association dénommée LEY-SAO. Elle a eu l’idée, fort saluée par les Kotoko, de rénover l’ancien palais du sultan pour en faire un musée avec le concours et l’expertise de Gérard Leclaire, architecte français résidant à Ndjamena (Lignerolles et Mahamat Saleh Yacoub, 1990, p. 12).

Image 5. Vue de face du musée de Gawi

C’est à l’inauguration de ce premier musée communautaire destiné à la conservation et la promotion de la culture matérielle kotoko que tous les sultans kotoko du Tchad et du Cameroun ont été invités. Ils étaient accompagnés par de fortes délégations composées des soldats, des griots, des notables et de l’élite administrative de leur cité (Lignerolles et Mahamat Saleh Yacoub, 1990, p. 14). Le promoteur de cette grande fête culturelle kotoko, Gérard Leclaire, a immortalisé cette cérémonie par les portraits géants de tous les sultans qui sont exposés dans le pavillon supérieur situé à l’étage du musée de Gawi. Plus qu’une fête culturelle, cette cérémonie fut un moment de communion et de réflexion sur le devenir de l’héritage sao-kotoko. C’est la première fois qu’une rencontre culturelle de grande envergure fut organisée pour rassembler les Kotoko du Tchad et du Cameroun autour d’un objectif commun, à savoir la conservation et la valorisation du patrimoine culturel. Ce fut un début de prise de conscience. Puis, les Kotoko du Cameroun ont créé l’Association Culturelle Sao-Kotoko en mars 2001. La première assemblée ordinaire s’est tenue à Kousseri le 23 juin 2003 et un accent particulier a été mis sur la promotion et la conservation du patrimoine culturel kotoko. Deux délégués permanents en charge des questions culturelles étaient sur le terrain pour sensibiliser les populations sur la nécessité de rendre vivant le patrimoine culturel kotoko. Le premier s’intéresse à l’artisanat, aux musées et à la pharmacopée, tandis que le second s’occupe de la culture, des jeux de société, des coutumes et mœurs kotoko.

Après la mise en place du bureau directeur, un rendez-vous a été pris à Goulfey en juin 2005 pour l’organisation du festival culturel. Au cours de cette grande retrouvaille culturelle, de nouveaux objectifs plus audacieux, à l’instar de la création d’un musée lors de chaque festival afin que chaque sultanat dispose d’une institution muséale. La communauté kotoko du Tchad a organisé le deuxième festival culturel à Mani en juin 2007. Ce fut la rencontre culturelle kotoko la plus médiatisée parce qu’elle a connu la participation de plusieurs représentations diplomatiques du Tchad. L’année d’après, le troisième festival kotoko au Cameroun a eu lieu à Makari en avril 2008. Au cours de cette manifestation, le ministre en charge du patrimoine culturel du Cameroun fut représenté par le directeur du patrimoine culturel, Christophe Mbida Minzie, qui a indiqué l’intérêt que les pouvoirs publics accordent au patrimoine culturel du bassin Tchad en général et singulièrement celui des kotoko, descendant·e·s des Sao. En outre, la cité kotoko de Logone Birni a été désignée à l’unanimité pour recevoir le quatrième festival des arts et traditions sao-kotoko en juin 2010. Celui-ci fut placé sous le thème de « Culture et traditions Sao-Kotoko : un levier pour le développement » (Ali Soungui, 2010, p. 2). Les deux événements majeurs de cette rencontre biennale étaient l’ouverture du musée d’Abraham Hannibal de Logone Birni et l’hommage rendu à Dieudonné Gnammankou, un chercheur béninois qui a su retracer les origines d’Abraham Hannibal. Après cette manifestation qui a mobilisé les Kotoko du Cameroun et Tchad à Logone Birni, ces dernier·e·s se sont engagé·e·s à se retrouver à Afadé en mai 2013 (Mahamat Abba Ousman, 2013, p. 245). C’est au cours de cette manifestation que le musée d’art et de tradition sao-kotoko d’Afadé est inauguré. Il est situé dans l’enceinte du palais du sultan d’Afadé et l’architecture de l’entrée principale du musée est conçue du zemi afin de marquer son importance dans cette communauté.

En somme, l’aire kotoko compte six institutions muséales, dont celui à Gawi au Tchad et cinq musées au Cameroun, notamment à Goulfey, Kousseri, Makari, Logone Birni et Afadé. Il faut indiquer qu’après la manifestation de Mani en 2007 au Tchad, l’Association Culturelle Ley-Sao a connu une longue période de stagnation (environ 10 ans) au cours de laquelle elle n’a pas organisé de fête culturelle. Les membres de ladite association ont profité de l’intronisation de nouveaux notables de la cour du sultan de Gawi en 2017 pour inviter à nouveau l’ensemble de l’aire culturelle kotoko. Au Cameroun, le festival culturel de Bodo, programmé en 2015, ne s’est pas tenu à cause de l’insécurité liée à la secte Boko Haram.

Le festival culturel mousgoum

La première édition du festival culturel mousgoum s’est tenue à Maga du 25 au 28 février 2000. À l’origine, il avait pour objectif de consolider l’unité et la solidarité qui sont des gages du développement entre cette communauté séparée par l’histoire coloniale. Puis, la préservation de l’identité culturelle est devenue une préoccupation réelle à la troisième édition en 2002 avec l’organisation du Festival Culturel Mousgoum à Guelending au Tchad. Un accent particulier est mis sur la valorisation des cases en obus, admis comme la « carte d’identité » mousgoum. Finalement, ces rencontres annuelles ont permis aux Mousgoum de deux rives du Logone d’initier des projets de développement communs qui ne tiennent pas de l’existence des frontières internationales. Une expression comme « mon frère de l’autre côté » s’est imposée au détriment des nationalités camerounaise et tchadienne.

Par ailleurs, Christian Seignobos, Fabien Jamin et Kalkaba Malboum ont suscité l’organisation d’un chantier/école de collaboration avec l’ONG « Patrimoine Sans Frontière » sur la valorisation des cases en obus à Mourla. Une démarche qui a consisté à initier les jeunes garçons et filles mousgoum à la construction de la case en obus. Un ouvrage scientifique y relatif a été publié à la fin du chantier/école. Il est devenu le livre de chevet des Mousgoum. C’est ainsi que la promotion de cet élément du patrimoine culturel est devenue une priorité des Mousgoum du Cameroun et du Tchad. Par ailleurs, une autre association, dénommée Ziba Di Mousgoum, décide de passer à une vitesse supérieure en créant en avril 2014 une Société de Développement de la Région du Logone (SODERLOG). Cette dernière s’est engagée, dans les négociations avec les partenaires au développement et les gouvernements du Tchad et du Cameroun, à créer des sociétés mixtes pour le développement des deux rives du Logone. Il s’agit de la construction des infrastructures de base, notamment les écoles, les dispensaires, les adductions d’eau potable et de l’électricité qui sont nécessaires pour le développement humain et économique (Allen et Forgalet-Dawaï, 2014, p. 13).

Le Togna Massana, une rencontre culturelle massa

Le Togna Massana est une manifestation culturelle transfrontalière initiée en 2003 à Yagoua par l’élite Massa. Au cours de la première édition, les festivalier·e·s ont jugé nécessaire d’alterner l’organisation de cette fête culturelle biennale entre le Cameroun et le Tchad. C’est ainsi qu’un rendez-vous a été pris pour l’année 2005 à Bongor, la ville jumelle de Yagoua, considérée comme la capitale des Massa au pays de Toumai. Puis, en avril 2009, les Massa se sont retrouvé·e·s à Yagoua pour revisiter les pages de leur histoire. Cette rencontre était placée sous le haut patronage du gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Ahmadou Tidjani. Depuis sa création, cette rencontre se présente comme un cadre idoine pour les jeunes fils et filles massa qui se mobilisent afin de valoriser et promouvoir leur culture (Mbossa, 2009). Elle leur permet de passer en revue leurs valeurs morales, de restaurer leur identité culturelle, d’exposer les objets d’art et de faire des prestations artistiques diverses. Ce festival vise également la promotion de l’enseignement de la langue massa, la production des artistes massa et la création d’un musée d’objets d’art massa. C’est aussi une opportunité pour combattre certains maux qui minent ce groupe ethnique transfrontalier.

À la troisième édition en 2011 à Yagoua, plusieurs débats ont été organisés sur les fléaux qui avilissent les Massa. Il s’agit de l’alcoolisme, du vol, de l’adultère et de l’abandon de la langue massa. Les participant·e·s ont estimé qu’il faut soigner le mal en instaurant le Labana, un rite initiatique réservé exclusivement aux hommes. Un véritable stage de trois mois au cours duquel les initiés sont isolés dans une brousse pour recevoir les enseignements sur la morale et les valeurs culturelles.

Le festival culturel Moussey : le Kodomma

Le Kodomma était à l’origine une fête de récoltes, une fête religieuse et traditionnelle de la communauté moussey. Cette fête est annuellement célébrée entre les mois de septembre et de décembre. Cet élément important du patrimoine culturel a progressivement disparu et il a fallu la réunion du comité de développement du canton moussey en 2003 pour la réhabiliter sous forme de festival culturel des Moussey du Tchad et du Cameroun (Voudina, 2010, p. 8).

La première édition a eu lieu en 2004 à Gobo au Cameroun. Elle a connu une forte participation des festivalier·e·s venu·e·s du Tchad qui se sont engagé·e·s à organiser la deuxième et la troisième édition à Gounou Gaya, respectivement en 2005 et 2006. Puis, la cité de Gobo a accueilli les festivités en 2007. Ainsi, le Kodomma est devenu une rencontre annuelle de concertation entre les Moussey des deux rives du fleuve Logone sur leurs problèmes communs. Les festivalier·e·s n’ont pas pu se réunir en 2008 à cause des événements politiques du Tchad. C’est ainsi que Gounou Gaya a accueilli la communauté moussey en 2009. La sixième édition de 2010 était organisée à Gobo. Gounou Gaya a accueilli la septième édition en 2012 avec pour thème central « Culture et développement ».

Ce dynamisme culturel trouve son fondement dans l’action de l’élite moussey. Il s’agit notamment d’Amadou Vamoulke, Kalbassou Daniel et Gombol Félix au Cameroun et de Djouma Golona et le docteur Djounvoun au Tchad. Ces rencontres mobilisent les fils et filles moussey qui célèbrent leur culture et combattent certains maux sociaux, à savoir l’alcoolisme, la paresse et le vol. Au cours de ces manifestations culturelles, les frontières administratives sont presque levées, car les mouvements des personnes et des biens sont si intenses que les services de police aux postes-frontière entre le Cameroun et le Tchad s’effacent ou, du moins, restent souples vis-à-vis des festivalier·e·s.

Au total, tous les groupes ethniques étudiés organisent les fêtes culturelles de manière rotative entre les deux pays voisins. Cette volonté traduit clairement le sentiment qui anime ces communautés séparées par l’histoire coloniale. Les frontières culturelles supplantent les frontières internationales. Il faut noter, pour le déplorer, que l’insécurité transfrontalière a mis fin au regroupement annuel ou biennal des groupes ethniques, ce que David Mokam (2000) a qualifié de peuples traits d’union parce que situés de part et d’autre d’une frontière internationale.

Centre culturel et musée de la vallée du Logone : un établissement au service de l’intégration sous-régionale

Au regard de la richesse culturelle de la Vallée du Logone et des multiples champs de recherche en sciences sociales encore en friche, le père Tonino de la congrégation des pères Xavériens a créé le Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone. Cette structure bénéficie des appuis de la mairie de Yagoua, des associations culturelles telles que Sana Logone, GLOBALMON, AFRICADEGNA, mais aussi du diocèse de Yagoua et du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun.

Présentation du centre culturel et musée de la vallée du Logone

Inaugurée le 5 septembre 2011, cette maison de la culture a une vocation sous-régionale. Sa principale mission est de favoriser les échanges entre la communauté scientifique, les associations culturelles et les populations. Pour l’instant, sa documentation est essentiellement focalisée sur l’organisation socioculturelle, les pratiques agropastorales, l’habitat, l’artisanat, les milieux physique et climatique, les questions du genre et la société civile, la scolarisation et la sécurité alimentaire. En outre, le musée se propose d’éclairer l’histoire de la vallée du Logone. Située à l’entrée de la ville de Yagoua, cette institution est placée sous la responsabilité du père Tonino qui travaille avec deux jeunes bénévoles formés au département des Beaux-arts et des Sciences du patrimoine de l’Université de Maroua.

Image 6. Vue panoramique du Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone

Dans la section musée, les collections d’histoire et d’archéologie sont les plus nombreuses. Celles relatives à la vie quotidienne sont constituées de près de cinq cents objets liés aux activités domestiques, notamment la céramique, la sculpture et la peinture. Cette institution culturelle conserve également plus de quatre cent cinquante pièces de mobilier et cent pièces textiles. Il s’agit des objets issus des communautés massa, mousgoum, moussey et toupouri du Tchad et du Cameroun. Il est envisagé une coopération avec les musées ethnographiques kotoko depuis décembre 2015 pour une représentation des collections de cette aire culturelle. C’est une structure au sein de laquelle la dimension culturelle a pris le dessus sur les notions de nationalités tchadienne et camerounaise. C’est donc un cadre d’intégration par excellence dans la mesure où tous les peuples de cette partie de l’Afrique s’y retrouvent, échangent et partagent des idées autour des problématiques liées à leur culture.

Le centre culturel et musée de la vallée du Logone : une autre vision de développement de la recherche scientifique transfrontalière

Depuis son inauguration, cette maison de la culture se positionne comme un cadre de promotion et de vulgarisation de la recherche dans cette partie de l’Afrique. Elle accueille des chercheurs et chercheuses juniors et confirmé·e·s dans les domaines tels que l’histoire, l’archéologie, la muséologie, la muséographie, la linguistique, la littérature, la sociologie et l’anthropologie qui s’intéressent prioritairement aux groupes ethniques situés de part et d’autre du fleuve Logone. Le responsable du centre, le père Tonino, a organisé un colloque scientifique à Yagoua du 26 au 28 décembre 2015 sous le thème « Patrimoines culturels dans la vallée du Logone ». Cette rencontre scientifique a regroupé des enseignant·e·s-chercheur·e·s des universités publiques et privées du Tchad et du Cameroun. Il s’agit de l’Université de Ndjamena, de l’Université privée Emi Koussi de Ndjamena, de l’École Normale Supérieure de Bongor, de l’Université Maroua, de l’Université de Ngaoundéré et de l’Université de Yaoundé I. Des thématiques diverses ont été abordées à travers des problématiques relatives aux musées, aux langues, à la littérature, aux sites archéologiques, aux migrations et échanges culturels, à la gestion du patrimoine culturel matériel, à l’onomastique et aux animaux à l’instar du Poney. Les contributions étaient exclusivement centrées sur les peuples de la vallée du Logone. Des engagements ont été pris pour pérenniser cette initiative. Une revue scientifique, dénommée Cahier de la vallée du Logone, a été créée pour publier les actes de ce colloque et d’autres contributions sur ce terrain d’étude.

Ainsi, le centre culturel et musée de la vallée du Logone s’inscrit dans la logique qui voudrait bien minimiser les exigences et normes liées à la frontière internationale. Il encourage les études sur les aires culturelles transfrontalières et la conservation du patrimoine culturel de ces peuples unis par l’histoire, mais séparés par les intérêts coloniaux.

Conclusion

Les activités culturelles dans la vallée du Logone sont révélatrices des manquements liés à la délimitation des frontières au cours de la période coloniale. Il faut noter que plusieurs familles se retrouvent séparer de part et d’autre d’une frontière internationale. Celles-ci n’ont pas intégré cette nouvelle perception de la frontière internationale. Au regard de l’adhésion massive des communautés, l’on est tenté de dire que la frontière culturelle prime sur la frontière internationale issue de la colonisation. Ainsi, l’organisation des festivals culturels dans cette partie de l’Afrique témoigne de la survivance des réalités culturelles qui n’ont pas été prises en compte par les administrations coloniales. Cette perception de la frontière est une preuve manifeste que le sentiment d’appartenance aux aires culturelles demeure une réalité plus de soixante ans après l’accès à la souveraineté internationale des deux pays étudiés. Ces communautés sont profondément attachées à leur culture, mieux à leur histoire. Cette attitude questionne la notion de la nation, définie comme étant un ensemble de personnes vivantes sur un même territoire et ayant une histoire commune. Cette réalité mérite une attention soutenue des scientifiques, voire un cadre de réflexion des chercheurs et chercheuses sur cette thématique. Il s’agit d’une spécificité des frontières africaines et la vallée du Logone n’en est qu’un cas de figure dans cette contribution. Elle interpelle les autorités politiques des États africains à tenir compte des réalités locales et les responsables des postes-frontière doivent être édifiés à ce sujet pour faciliter les mobilités humaines. Ainsi, on pourrait en faire un outil d’intégration sous-régionale dans la mesure où il existe des mécanismes endogènes de résolution des conflits qui sont d’une importance capitale, mais restent inexplorés par les États africains.

***

MAHAMAT ABBA OUSMAN, Université de Maroua – abbamanga2@yahoo.fr

Références bibliographiques

Abdouraman, H. (2007). Frontières et découpages territoriaux dans l’Extrême-Nord du Cameroun: enjeux et implications (XIVème-XXème siècles) [Doctorat]. Université de Ngaoundéré.

Ahmed Ibn Fartua, A, traduit par Palmer, H.R. (Ed). (1970). History of the first twelve years of the reign of Mai Idris Aloma of Bornu (1571-1583) together with the Diwan of the Sultans of Bornu and Girgam of Magumi. Frank Cass and Co. Ltd.

Ali Abamé Abakar (2015). Les ressources touristiques du Logone et Chari: inventaire et stratégie de mise en tourisme [Mémoire d’ingénieur de conception en science du patrimoine]. Université de Maroua.

Ali Soungui (2010). Bienvenue au FESTAT 2010 à Logone Birni. Labar, magazine du festival des Arts et Tradition Sao-kotoko, 2.

Allen, U. and Forgalet-Dawaï, T. (2014). Les réalisations de l’association. Magasine du ziba di musgum, 001, 12-14.

Gagsou Golvang, B. (2007). À la découverte du Tchad : les Mousgoum et les Nôy. Cahiers d’Histoire du Centre Almouna, 7, 25-27.

Garine de, I. (1975). Contribution à l’ethnozoologie du cheval chez les Moussey (Tchad et Cameroun). Institut international d’ethno sciences.

Lenfant Commandant, E. (1905). La grande route du Tchad. Hachette.

Lignerolles, O. et Mahamat Saleh Yacoub (1990). Gawi, un musée pas comme les autres. Tchad et Culture, 119, 12-13.

Mahamat Abba Ousman, (2013). Patrimoine culturel Kotoko (XXème-XXIème siècles): Source de l’histoire, Produit économique et Instrument idéologique [Doctorat/ PhD d’Histoire]. Université de Ngaoundéré.

Mahamat Abba Ousman (2018). La technique de pêche au zemi : un savoir-faire en voie de disparition dans les abords du lac Tchad. Journal of the history of technology, VI(2), 35-54.

Mbossa, P. (2009). Les Massa « consolident » leur unité culturelle. En ligne : https://fr.allafrica.com/stories/200905050446.html.

Mokam, D. (2000). Les peuples traits d’union et l’intégration régionale en Afrique centrale : le cas des Gbaya et des Moundang. Dans D. Abwa, J.-M. Essomba, M. Z. Njeuma, C. M. de la Roncière, Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale (p. 125-141). Presses Universitaires de Yaoundé.

Momoh, C. S. (1989). A critique in borderland theories. In A. I. Asiwaju, P. O. Adeniyi (ed.), Borderlands in Africa: a multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa (p. 52-53). University of Lagos Press.

Ragon, M. (1991). C’est quoi l’architecture? Seuil.

Seignobos, C. (1987). Le poney du Logone et les derniers peuples cavaliers : essai d’approche historique. Maisons-Alfort, Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux.

Seignobos, C. et Jamin, F. (2003). La case obus, histoire te reconstitution. Parenthèses-Patrimoine sans frontières.

Vamoulke, A. (2010). Kodomma : contexte et perspectives. Magazine no 001 du Festival culturel Moussey (Kodomma) à Gobo, 3-4.

Voudina, N. (2010). Kodomma : contexte et présentation. Magazine no 001 du Festival culturel Moussey (Kodomma) à Gobo, 5-7.

Zeltner, J.-C. (1988). Les pays du Tchad dans la tourmente, 1880-1902. L’Harmattan.