4 Territoires frontaliers et sécurisation du pipeline Tchad-Cameroun : entre enjeux national et transnational

Joël MBRING

Résumé

Le Tchad, tout comme le Cameroun, fait face à d’énormes défis sécuritaires. Cette situation coïncide malencontreusement avec l’exploitation pétrolière au sud du Tchad dont le Cameroun constitue le territoire de transit sur le marché international à travers la côte kribienne. Les deux États s’évertuent à mettre en place des conditions sécuritaires autour des infrastructures pétrolières dans des territoires frontaliers, notamment les départements du Mbéré (Adamaoua), du Mayo-Rey (Nord) et la région de l’Est. Ce travail a pour objectif de montrer comment le Cameroun, en tant que territoire d’accueil des multinationales transcontinentales, devient un État-capital pour assurer les dividendes des différents partenaires étatiques et non étatiques, mondialement puissants et impliqués dans la réalisation du pipeline Tchad-Cameroun. Qui plus est, cette réalisation est en passe de devenir l’ouvrage privilégié de transport de l’or noir du golfe de Guinée.

Mots-clés : territoire frontalier, sécurisation, pipeline, pétrole, État-capital.

Abstract

Chad, as Cameroon faces enormous security challenges. This period coincides accidentally with oil exploitation in southern Chad, which Cameroon is the proven transit territory to the international market through the kribienne coast. These two states are struggling to establish security conditions around the oil infrastructure in border territories in the departments of Mbéré (Adamawa), the Mayo-Rey (North) and in the eastern region. The analysis shows how, Cameroon, as host country of transcontinental corporations, became a state capital to ensure the dividends of the various government and non-state powerful partners involved in the realization of the Chad-Cameroon pipeline, which is fast becoming the preferred work of transporting black gold in the Gulf of Guinea.

Keywords: territory border, security, pipeline, oil, state capital.

Introduction

Le pipeline Tchad-Cameroun est devenu, en dehors de sa portée économique, l’un des baromètres de la lecture des relations qui existent entre le Cameroun et le Tchad. Avant l’histoire pétrolière entre les deux États, leurs relations reposaient essentiellement sur des intérêts économiques et la gestion des réfugié·e·s tchadien·ne·s au Cameroun, en rapport avec la guerre civile qui aura fait des Tchadien·ne·s des nomades de la peur. La dimension économique fait état de ce que le Cameroun constitue le grenier de la sous-région Afrique centrale grâce à son ouverture à la mer, car il représente en même temps la porte d’entrée et de sortie des pays voisins. Ce leadership, qui a été pendant des décennies disputé par le Gabon, est aujourd’hui relayé par la Guinée Équatoriale, eu égard aux tracasseries d’intégration que rencontrent ces dernières années les Camerounais·es dans ces pays. Pourtant, les relations entre le Cameroun et le Tchad se renforcent. Il existe de projets d’interconnexion électrique et ferroviaire en cours de négociation entre les deux États en vue d’approfondir leurs liens bilatéraux. Mais, l’ère de l’exploitation pétrolière suscite davantage et particulièrement, le renforcement d’un cadre de coopération basé sur la sécurité. Le tracé de l’oléoduc revêt une dimension hautement stratégique et géopolitique. Sa sécurisation et celle du personnel qui y travaille imposent un resserrement des liens pour surveiller, contrôler et assurer les dividendes générés par le projet. Car, ce pipeline, en traversant les zones de savane et de forêt équatoriale et en bouleversant la vie des Pygmées et des autres peuples qui s’y trouvent, porte en lui-même les intérêts de l’État le plus puissant au monde : les USA.

Les compagnies pétrolières Exxon et Chevron en constituent de bras séculiers, au point où les pays d’accueil de ces entreprises transcontinentales doivent mobiliser des ressources pour protéger les installations pétrolières. En effet, la protection devient capitale pour des enjeux variés. Les responsabilités qu’incombent aux États, consignées dans les cahiers des charges du projet, reposent d’abord sur la sécurisation des zones frontalières concernées par le passage de l’oléoduc. Il s’agit notamment de la frontière orientale du Cameroun, comprise entre le Tchad et la RCA. Cette zone, qui contient la deuxième station de pompage de l’oléoduc Tchad-Cameroun, se caractérise dans sa globalité par le phénomène de braconnage transfrontalier, de l’insécurité transfrontalière occasionnée par la dissémination des armes et des bandits de grand chemin, dont les modes opératoires changent au gré des ravisseurs (prise d’otages, vols de bétail, braquages, viols, assassinats, embuscades sur les routes, tueries organisées des espèces protégées, etc.).

Enjeux de la sécurisation du pipeline dans de zones frontalières Tchad-RCA-Cameroun

Le pétrole a été à la base de troubles sociopolitiques au Tchad. Le gouvernement tchadien, face à la question pétrolière, a adopté des stratégies et politiques différentes. Aujourd’hui, ces crises paraissent renforcées dans la mesure où la ruée vers l’or noir, que recèle le territoire tchadien dans son ensemble, met en présence non plus les intérêts d’un seul État, mais plutôt ceux de plusieurs acteurs mondiaux influents de la scène pétrolière. Ceci implique une forme de course aux approvisionnements dont le Tchad devient l’un des terrains clés de la bataille pour les hydrocarbures. Ces facteurs posent la nécessité d’une sécurisation des zones frontalières, car le maintien de la sécurité et de la stabilité dans les zones abritant les installations pétrolières en général, et les territoires frontaliers en particulier, dépend de tous ces enjeux.

Une nécessité de protéger les intérêts stratégiques français et économiques américains

Dans les pays du golfe de Guinée, en général, et de l’Afrique centrale, en particulier, la présence française est aussi ancienne que la colonisation. Si l’implantation dans cette vaste région en arc de cercle est davantage politique et militaire, elle est aussi stratégique, car liée effectivement aux préoccupations d’approvisionnement en hydrocarbures. Sur ce plan, la redoutable et historique société pétrolière des Énergies et Lubrifiants de France (ELF) a joué un rôle fondamental (Agir ici-Survie, 1999). À travers la société ELF, la France a exercé une véritable ingérence dans les pays africains, surtout francophones, contribuant ainsi à renforcer les réseaux mafieux de la Françafrique.

Or, cette politique, qui vise à rendre la France maîtresse des affaires africaines, a changé de donne depuis les événements du 11 septembre 2001. Aujourd’hui, l’Afrique, de manière générale, est devenue un continent convoité par d’autres grandes puissances consommatrices mondiales d’hydrocarbures. La plupart des gisements du golfe de Guinée se trouvent en offshore et procurent des avantages relatifs à la production qui est de plus en plus constante et sûre. Par ailleurs, ces gisements sont protégés des conflits armés et les exportations vers l’Europe et les États-Unis sont facilitées. Dans ce contexte, les États-Unis font une percée fracassante dans le marigot pétrolier africain. Ils sont devenus des concurrents menaçants dans le continent où ils disputent aux entreprises françaises les marchés tropicaux et méditerranéens et l’exploitation des matières premières stratégiques. Les USA et la France se livrent une concurrence féroce dans la course aux gisements pétroliers. À ce titre, le pétrole apparaît comme le domaine qui permet de mieux mesurer le degré de rivalité entre deux pays. C’est dans ce sens que le choix du tracé de l’oléoduc Tchad-Cameroun s’est nourri de l’enjeu géopolitique. Sachant que le pétrole tchadien se trouve dans un pays francophone, le tracé de l’oléoduc devait aussi l’être dans la mesure où l’on redoutait le passage de ce pipeline dans une zone anglophone comme dans la ville de Limbé. Dans une carte établie par la Banque mondiale (1999), on peut bien voir que la priorité a été accordée aux zones francophones puisque c’est le couloir « B » qui a finalement été retenu pour éviter la ville anglophone située au bout du couloir « A ». Ce faisant, l’or noir tchadien traverse désormais cinq régions du Cameroun : le Nord, l’Adamaoua, l’Est, le Centre et le Sud.

Les études préalables pour l’exportation du brut tchadien étaient parvenues à trois possibilités de transport du sud du Tchad vers les marchés internationaux. Il s’agissait, entre autres, de l’axe congolais par Pointe-Noire, du corridor nigérian par Port Harcourt et de la voie camerounaise par Kribi. Après le retrait d’Elf et de Shell en novembre 1999, La Libye avait proposé de prendre une part active à l’exploitation du pétrole au Tchad (Ndjambou, 2005, p. 137). Finalement, le choix du Cameroun a prévalu. Mais là aussi, quelles que soient les conditions sécuritaires qui ont conduit à opter pour l’itinéraire de Doba-Kribi, le tracé de l’oléoduc a été un sujet de débat rude entre les détracteurs et protagonistes du projet. C’est pourquoi il a connu de modifications successives dans le territoire camerounais, notamment dans les régions du Nord, de l’Est et du Littoral pour épargner la vallée de Mbéré, la forêt de Deng Deng, le relief montagneux et enfin la proximité du mont Cameroun, supposé être actif[1].

L’autre versant de la réalité est celle partagée par nombre de critiques qui pensent que ce ne sont pas « les risques sismiques » et « les surcoûts considérables des expropriations des habitants » à indemniser qui ont conduit à la suppression de ce tracé, mais plutôt des raisons géopolitiques, car « en réalité, les autorités camerounaises et leur partenaire Elf ne cachaient pas leur préférence politique pour Kribi, située en zone francophone… » (Agir ici-Survie, 1999, p. 27). La francophonisation du pipeline Tchad-Cameroun fut d’ailleurs une préoccupation particulière dans le milieu politique français depuis sa phase de négociation. L’objectif a été de faire passer l’oléoduc dans des régions à dominance francophone tout en touchant des populations majoritairement rurales. Il s’agit d’un projet confirmé par Loïk Le Floch-Prigent, l’ex-PDG d’Elf, dans le journal l’Express du 12 décembre 1996, cité par Maoundonodji (2009, p. 314) :

Mon rôle en Afrique est, entre autres, de m’intéresser à la présence française au Tchad et au Cameroun. C’est la raison pour laquelle Elf entre dans le consortium pétrolier tchadien à la place de Chevron. Mon rôle est de persuader les Américains, discrètement de traverser la partie francophone du Cameroun.

Une autre visée poursuivie par l’Élysée est que le tracé donnerait la facilité aux militaires français d’accéder au sud du Tchad, à l’est de la Centrafrique et au centre du Cameroun à partir de la côte camerounaise. Pour les stratèges de l’Hexagone, « les militaires français voient dans le tracé de l’oléoduc une formidable voie d’accès au sud du Tchad en cas de crise » (Aubert et al. 1999, p. 112). Toutefois, à cause de l’implication active des compagnies américaines pour exploiter le pétrole tchadien, ELF a annoncé son retrait en novembre 1999, ce qui a donné ainsi la possibilité à ExxonMobil et Chevron de disposer davantage de pouvoir sur les hydrocarbures en terre tchadienne. À travers ses deux compagnies, les États-Unis se présentent aujourd’hui comme des acteurs influents sur la scène géopolitique et géostratégique dans le territoire tchadien. Cette position se renforce davantage avec les prospections que continue d’effectuer Exxon dans les zones du lac Tchad, de Dosséo, de Salamat et de Moundouli, dont l’exploitation des gisements se fait grâce à un raccordement des pipelines à celui de Doba-Kribi. Exxon et Chevron sont loin de laisser ce rôle de leader au Tchad, si l’on s’en tient aux explorations continues qu’effectuent ces sociétés (Gary et Reich, 2004, p. 23). Ces champs, à savoir Moundouli, Nya, M’Bikou, Belanga et Mangara, contiennent d’importantes réserves de pétrole. Nya (quatre puits, 10 millions de barils) et Moundouli (de 30 à 35 puits et 105 millions de barils) ont commencé à produire entre fin 2005 et début 2006. Un oléoduc de 30 kilomètres est projeté pour relier Moundili à Miandoum et le complexe de traitement et d’exportation de Komé (Gary et Reich, ibid., p. 28-29). Ainsi, à travers le pipeline Tchad-Cameroun notamment,

Le pays de Bush, par Banque Mondiale et Esso interposées, démontra qu’il est le plus fort et que l’enclavement du Tchad ne sera en rien un frein à ses nouvelles ambitions sur le continent. La réalisation du pipeline Tchad Cameroun bouleversera définitivement la donne pays enclavé = pays pauvre. Alors interviendra l’autre raison, le contrôle de l’économie du pays. Initialement, la filière coton était le poumon dominé par les intérêts français, mais atteint d’une tuberculose nécessitant une longue et hypothétique cure. Aujourd’hui, la principale richesse est le pétrole qui sera géré d’une manière originale totalement incompatible avec les méthodes Total Elf du golfe du Congo (Djondang, 2006, p. 154).

L’enjeu pétrolier est donc incommensurable au Tchad, ce qui devient du coup un pilier géostratégique pour la sécurisation des approvisionnements de l’Occident et de la Chine. C’est pour cette raison que le pouvoir en place à N’Djamena bénéficie du soutien inédit de l’Occident, au nom de la lutte contre le terrorisme et l’intégrisme. Mais aussi, pour la France, « le symbole le plus sacré, c’est sa présence militaire qui rappelle que c’est elle qui décide de la gouvernance dans ce pays » (Djondang, ibid.). On se souvient que l’offensive dirigée par les différents groupes rebelles, dont le but était de renverser le régime, a été repoussée par l’armée régulière. Le gouvernement tchadien a réussi cette opération grâce à la contribution de la France. En effet, depuis que l’armée française a été contrainte de quitter ses bases centrafricaines, Paris a fait du Tchad la plaque tournante de sa présence militaire en Afrique occidentale et centrale (Agir ici-Survie, 1999, p. 54). Pour le Tchad, cette présence française est subordonnée à l’assistance que celle-ci devrait apporter au gouvernement grâce à l’« Opération Épervier » pour contenir la rébellion. Mais au-delà de cette conditionnalité, il s’agirait en fait pour la France de préserver ses intérêts et son monopole en tant que puissance qui défait et fait la gouvernance du pays en face de la pénétration effrénée des autres puissances occidentales et asiatiques dans cet « eldorado africain ». En réalité,

Les États-Unis et la France ont contribué à atténuer la crise qu’a connue le Tchad en avril mai 2006. Les premiers ont joué un rôle de médiateur entre le gouvernement tchadien et la Banque mondiale, permettant la reprise des programmes de celle-ci, en échange d’assurances selon lesquelles les recettes pétrolières seraient affectées en priorité à la lutte contre la pauvreté et non à l’achat d’armes. La France a empêché le succès de la colonne rebelle, en parvenant, de justesse, à ne pas s’engager directement (Magrin, 2003, p. 46).

Ainsi, si la France et les États-Unis sont rivaux sur le plan énergétique, ils mènent paradoxalement des actions conjointes pour protéger leurs intérêts sur le sol tchadien. À ce titre, l’alignement américain sur la France lors des votes du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) condamnant les attaques contre le régime du président Déby, a illustré la volonté des deux pays de préserver le statu quo actuel au Tchad. Ce partenariat franco-américain reflète, au-delà d’une volonté commune de faire rempart contre toute progression de l’islamisme soudanais, un désir de protéger les intérêts politiques français et économiques américains (ICG, 2009, p. 15).

Maintenir l’hégémonie face à l’entrée de la Chine dans l’arène pétrolière de la région

Un autre concurrent, non moins important, s’est introduit dans le jeu pétrolier en contexte africain. Il s’agit de la Chine qui dispute les mêmes gisements que la France et les États-Unis. Elle est présente au Soudan, en Angola, au Nigeria, au Gabon et au Congo-Brazzaville (Sébille-Lopez, 2006; Ngodi, 2008). Ces trois acteurs de la scène mondiale se retrouvent au Tchad, poursuivant des intérêts énergétiques.

La coalition franco-américaine est néanmoins marquée par une sinophobie. De nos jours, il est connu que la tendance générale du marché pétrolier international reste influencée par une demande énergétique accentuée des pays émergents : Inde, Chine, Brésil, etc. Dans cette perspective, l’introduction des compagnies pétrolières chinoises en Afrique se révèle comme une véritable menace pour ces pays occidentaux et leurs compagnies respectives. Ce qui implique implicitement que le pouvoir des autres puissances, telles que la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis, est mis à mal. Sur ce, les États-Unis, rivaux directs de la Chine dans la course aux ressources pétrolières, puisque premier pays consommateur mondial, s’inquiètent du fait que l’Afrique soit considérée par le régime chinois comme un réservoir de ressources exclusif. Pour l’Europe, l’inquiétude est plus ouverte, en ce sens que

L’entrée en force de la Chine (et dans une moindre mesure des autres pays émergents que sont l’Inde et le Brésil) sur le continent africain est particulièrement intéressante à suivre en ce qu’elle remet largement en cause les équilibres issus de la guerre froide et de la décennie 1990-2000. Plus encore que les Américains, elle inquiète les Européens qui y voient la menace d’une déstabilisation des équilibres antérieurs (Mascré, 2007, p. 23).

Au Tchad, cette donne est perceptible à plus d’un titre. Les compagnies chinoises investissent presque tous les gisements pétroliers tchadiens. En date du 12 janvier 2007, la société pétrolière chinoise, la China National Petroleum Company International (CNPCI), a racheté 25,6 millions de dollars américains le permis H de la compagnie canadienne Encana. Les bassins concernés par cette convention sont de cinq ordres : Erdis, Chari Ouest, Bongor Ouest, Madiago Ouest, Madiago Est et Lac Tchad. Encana, auprès de laquelle la CNPCI a obtenu le permis, forme un consortium avec la Cliveden Petroleum Company et détient les droits sur le permis H, une vaste zone de permis de 430 000 kilomètres carrés (la taille de l’Espagne). Cette zone couvre l’ensemble ou une partie de chacun des sept bassins pétroliers du Tchad. Ainsi, au Tchad, les prospections de la CNPCI sont prometteuses. Elle a formé une joint venture avec la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) pour constituer la Société de raffinage de N’Djamena (SRN) dans le but d’exploiter le pétrole des bassins de Bongor Ouest et du Lac Tchad. Le programme d’exploration d’Encana dans le bassin de Bongor a été évalué à 50 millions de dollars en 2004 et prévoyait consacrer plus que cette somme au forage de puits d’exploration et à des essais sismiques additionnels à l’extérieur de la région de Bongor, soit dans les bassins du Lac Tchad, de Doba-Ouest et de Doséo (Gary et Reich, 2004, p. 29). La société chinoise quadrille les différents gisements au Tchad, lesquels se trouvent d’ailleurs à la limite des frontières internationales. Ces dispositions géographiques des zones pétrolières ont souvent avivé des tensions entre le Tchad et ses voisins, notamment la Lybie et la Centrafrique.

Au-delà des raccordements actuellement faits qui montrent visiblement l’intérêt croissant des compagnies transcontinentales à continuer leurs activités extractives au sud du Tchad, le pipeline en cours est effectivement d’une fonction supplémentaire plus stratégique dans ce large espace du golfe de Guinée en arc de cercle. L’exemple le plus palpable vient du Niger. Il a rejoint, depuis le 28 novembre 2012, le rang des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Il dispose dans l’immédiat d’une industrie pétrolière complète, produisant un pétrole de haute qualité, grâce au consortium chinois, la CNPC. Elle assure l’exploitation du bloc pétrolier d’Agadem, dans l’extrême-est du pays, par des techniciens chinois et nigériens. La production actuelle est de 60 000 barils par jour, pour un besoin national estimé à 7 000. Pour assurer cette exportation, le Niger a demandé aux autorités tchadiennes et camerounaises qu’un pipeline de 600 km relie le champ d’Agadem, dont les réserves sont estimées à 324 millions de barils à celui de Doba-Kribi. C’est dans cette lancée que, le 29 juin 2013, un protocole d’accord avait été paraphé entre Niamey et N’Djamena. Du côté du Cameroun, un accord bilatéral fixant les conditions d’exportation du pétrole nigérien via le pipeline Tchad-Cameroun a été signé à Yaoundé le 30 octobre 2013. Ce projet de rattachement des gisements d’Agadem du Niger au pipeline Tchad-Cameroun justifie ce que Sébille-Lopez soutenait en ces termes :

Outre les questions environnementales posées par le tracé du pipeline en zone forestière et la présence de Pygmées, deux points qui avaient justifié la caution morale et financière de la Banque mondiale, on pourrait aussi se demander si ce pipeline n’a pas une fonction complémentaire plus stratégique, pour l’avenir, sur le plan du développement et d’évacuation d’autres ressources pétrolières situées dans les profondeurs du continent (Sébille-Lopez, 2006, p. 129).

La signature des accords entre le Niger et les États tchadien et camerounais met en exergue trois situations. En premier lieu, le corridor Tchad-Cameroun se transforme en chemin privilégié et avantageux pour l’accès au marché international du pétrole de la sous-région. Et du coup, le Cameroun, en tant que territoire de transit obligé, se targue de bénéficier des droits y relatifs. Deuxièmement, le nouveau tracé en vue, long de 600 km, se situe sur la ligne où la Chine exploite le pétrole et procède aux explorations. Ce tracé marque ainsi implicitement la politique chinoise du pétrole en Afrique, dans la mesure où ce pays opère au Niger, au Soudan, au Tchad et au Cameroun à travers la CNPC et la Yan Chang Logone Development Company (YCLDC). Autrement dit, la carte pétrolière montre que la Chine se trouve dans les champs d’Agadem (Niger), de Sédigui et Moungo (Tchad). Tous ces gisements se situent le long du tracé en construction. Toutefois, cette présence chinoise dans le périmètre pétrolier de Waza-Logone (Cameroun) connaît aujourd’hui des zones d’incertitude à cause des effets pervers de Boko haram avec l’enlèvement de 10 Chinois en 2013 à Waza. Ce qui amène à la redéfinition de la politique pétrolière chinoise dans cet espace qui semble un terrain de luttes pétrolières âpres entre les puissances occidentales et asiatiques. Le troisième problème reste l’énorme défi sécuritaire dans la région. Le pipeline qui s’ajoute nécessite aussi de conditions sécuritaires optimales pour se prémunir du terrorisme et des revendications des populations riveraines liées à leur appartenance aux territoires concernés par le passage de l’oléoduc. Compte tenu de ces nouvelles perspectives que connaît le pipeline Tchad-Cameroun, il y a lieu de voir que les territoires traversés et les populations touchées ne connaissent une « fin de la vie pétrolière » après les trente ans d’exportation du brut tchadien, car plus les raccordements se multiplieront à l’avenir, plus l’oléoduc Doba-Kribi sera sollicité.

Insécurité endémique dans les régions frontalières orientales du Cameroun : une menace sur l’oléoduc

Les stratèges français ont, dans la discrétion, négocié que le pipeline traverse des zones francophones. En même temps, ce choix opéré a consisté à réaliser le tracé dans des endroits à faible densité de population pour réduire les pressions sur le consortium et éviter un scénario à la nigériane (Muňoz, 2008, p. 83). Si ces raisons ont prévalu de telle sorte que le pipeline traverse aujourd’hui la majeure partie du Mayo-Rey (arrondissement de Touboro) et touche aussi les arrondissements de Belel, Djohong et Meiganga dans la région de l’Adamaoua, d’autres facteurs ont été négligés. Il s’agit particulièrement de l’insécurité permanente qui plane comme une épée de Damoclès sur ces arrondissements. La situation sécuritaire dans ces zones frontalières reste préoccupante au regard des agressions, razzias, vols, viols et prises d’otages qui y sont pratiqués par les bandes armées et autres acteurs de la criminalité transfrontalière. Cette insécurité le long des frontières s’étend jusqu’à la région de l’Est, également traversée par l’oléoduc et qui connaît elle aussi, de temps en temps, les assauts de rebelles centrafricains dans l’arrondissement de Garoua Boulaï. Les marchés frontaliers dans ces régions (Mbaïmboum, Ngahoui et Garoua Boulaï) ont conduit au développement de l’hypothèse de « la fin des territoires nationaux », comme le montrent si bien les études de Karine Bennafla (1999). Cependant, ces zones ont aussi constitué le lieu de refuge et le terrain d’opération des criminels.

La porosité des frontières et les liens culturels et matrimoniaux qu’entretiennent les peuples qui se situent aux lisières de ces limites territoriales favorisent une circulation de personnes rarement soumises aux contrôles stricts des forces de maintien de l’ordre (police, gendarmerie, douane), quand celles-ci ne deviennent pas tout simplement des complices des trafiquants. Les phénomènes du banditisme rural et de la criminalité transfrontalière qui se sont irréversiblement développés ont bénéficié de « la tiède empreinte de l’État sur ces zones éloignées des centres de décision et parfois dépourvues de l’infrastructure répressive publique » (Saïbou, 2010, p. 210). Les mouvements rebelles issus des défections au sein des forces armées tchadiennes et centrafricaines, et enrichis de certains alliés au Cameroun, s’infiltrent et sillonnent les zones frontalières, laissant derrière eux des dégâts humains et matériels parfois colossaux. Les localités de Mbaïmboum et de Ngahoui sont, depuis la décennie 1990, le théâtre de ces attaques de coupeurs de route. L’insécurité grandissante observée dans ces endroits a contribué à la dégradation des activités économiques dans ces localités qui faisaient pourtant office de marchés sous-régionaux de bétail. L’État camerounais a souvent réagi en organisant des raids contre les bandits ou en procédant aux escortes militaires des voyageurs et voyageuses et de leurs biens entre Mbaïmboum et Garoua, Mbaïmboum et Ngaoundéré, Mbaïmboum et les villages frontaliers comme Siri, Madingrin et Migrant 14 (Bennafla, ibid.). Ces actions militaires n’ont pas été de nature à décourager les rebelles qui ont changé, au fil du temps, de stratégies et multiplié des exactions. Les raids sur les villages et les embuscades sur les routes n’étant pas les seules stratégies d’attaque, les populations frontalières vont par la suite subir les phénomènes de vol de bétail et de prise d’otages (enfants et femmes) contre une forte rançon. En fait, le coup d’État qui a porté au pouvoir le général François Bozizé en mars 2003, alors que celui-ci était le chef d’État-Major d’Ange Félix Patassé, a favorisé, une fois de plus, la dissémination des forces rebelles et des armes.

Les risques d’insécurité deviennent grands, non seulement dans les zones frontalières, mais aussi à l’intérieur des États voisins, dans un environnement d’instabilité où les différents groupes (Séléka, Antibalaka) ont provoqué, une fois de plus, le déplacement de personnes et la circulation des armes. Dès lors, les phénomènes de prise d’otages et de vol de bétail gagnent en intensité. Ils suscitent à la fois peur et indignation au sein des populations. Dans sa livraison du lundi 18 avril 2016, l’Anecdote (2016, p. 3) indique :

La région de l’Adamaoua est devenue un terrain fertile pour les preneurs d’otages. Et les populations en prennent peur. Entre juillet et décembre de l’année écoulée, 15 attaques de coupeurs de route sont répertoriées; 76 cas de prises d’otages enregistrés; 27 attaques des bandes armées et 10 cas de vol de bétail signalés. Les arrondissements de Meiganga, Djohong, Dir, Ngaoui dans le département du Mbéré et les arrondissements de Nyambaka, Martap, Nganha et Bélel dans la Vina sont les plus touchés par cette insécurité.

Face à ce problème d’insécurité, la réaction des populations s’est traduite par une lettre adressée au Chef de l’État camerounais pour dénoncer la complicité de certains opérateurs économiques de la région avec les preneurs d’otages à qui ils fournissent armes, nourriture et moyens logistiques. La battue menée par le 51e Bataillon d’intervention motorisé (BIM) de Ngaoundéré à Tourningal Hosséré et à Didango pour libérer les otages et à l’issue de laquelle armes de guerre et munitions ont été récupérées des mains des bandits, renforce davantage cette idée de complicité. Aussi les attaques répétées et orchestrées par les rebelles à l’intérieur du territoire camerounais dans la région de l’Est, avec pour résultats la mort d’une autorité administrative, d’un officier de police et de civils, témoignent-elles de l’ampleur de l’insécurité que provoque la crise centrafricaine. Ici, les mouvements des bandits de grand chemin se font autant de l’extérieur vers l’intérieur de l’État du Cameroun que de l’intérieur des régions vers les pays voisins (Tchad, RCA, Nigeria). La cartographie de l’insécurité transfrontalière donne une idée des mouvements des acteurs de la criminalité transfrontalière.

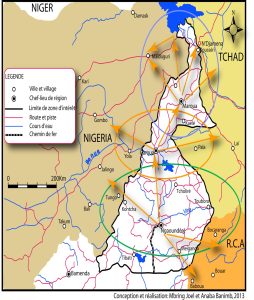

Carte 1. Circulation des acteurs de la criminalité transfrontalière dans les régions septentrionales du Cameroun

En observant la carte de la circulation des acteurs de la criminalité transfrontalière dans les régions septentrionales du Cameroun, l’on remarque que la zone du pipeline Doba-Kribi au Nord se situe au cœur de l’espace de mobilité des bandits transfrontaliers (Touboro-Bélel-Djohong-Meiganga). Les acteurs de la criminalité écument ainsi les villages jonchant le pipeline Tchad-Cameroun. La présence mixte des forces de défense et de maintien de l’ordre (Gendarmes et militaires), du 31e Bataillon de commandement et de soutien (BCS), du 51e BIM de Ngaoundéré, du 3e BCS de Garoua et les éléments du 4e Bataillon d’intervention rapide (BIR) de Garoua et du 5e BIR de Ngaoundéré dans cette zone revêt ainsi tout son sens. Il s’agit, pour toutes ces forces, d’un défi sécuritaire permanent. Nous en voulons pour preuve la bataille menée le 18 septembre 2011 entre les éléments du BIR et les coupeurs de route aux environs du village Bakari. Cette localité, située à près de 50 km de la station de pompage n° 2 à Dompta, a été ce jour-là le théâtre des affrontements entre les forces du BIR et des bandits qui possédaient les pièces d’identité de tous les pays de la sous-région, y compris du Cameroun[2]. Il en va de même de la riposte qu’ont imposée les militaires du 31e BCS aux malfaiteurs en janvier 2013 à Wakassao, un village riverain du pipeline, situé à une trentaine de kilomètres de la station de pompage de Dompta.

L’insécurité permanente qui caractérise l’espace de l’oléoduc symbolise, il faut le noter, une menace qui reste actuellement renforcée avec les mouvements jihadistes tels que Boko Haram. En effet, la guerre en Libye a constitué une boîte de pandore pour la progression et l’amplification des mouvements islamistes dont les manifestations sont diverses : l’invasion du Mali en mars 2012, les attaques islamistes au Nigeria, au Tchad, au Niger et au Cameroun, etc. La violence ainsi perpétrée n’épargne pas le bassin du Lac Tchad dans sa globalité. Le pipeline Tchad-Cameroun, étant un projet qui revêt les intérêts des grandes puissances et des institutions financières mondiales, se situe dans le bassin du Lac Tchad. À ce titre, il existe des risques d’enlèvements de personnes ou de sabotage des infrastructures assurant l’extraction et le transport de l’or noir par les islamistes dont les idées sont aujourd’hui largement diffusées dans la région.

Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans le lac Tchad, en général, et dans les zones frontalières entre le Tchad, le Cameroun et la RCA, en particulier, des mesures sont entreprises pour assurer la sécurité de l’oléoduc et de celle des travailleurs et travailleuses. Ces mesures sont de deux ordres.

Stratégies sécuritaires du corridor du pipeline entre le pont Mbéré (frontières Tchad-RCA-Cameroun) et Bétaré oya

Avant de s’engager dans la construction du projet pétrolier, la Banque mondiale a posé un certain nombre de conditions aux États tchadien et camerounais. Pour ne pas perdre les investissements des multinationales et bénéficier des retombées substantielles qui découlent de ces investissements, les deux pays ont dû souscrire à ces principes. Ils ont procédé à des emprunts auprès du groupe de la Banque pour financer leur participation au projet. Parmi ces conditions, le vote de la loi de répartition des revenus pétroliers par l’Assemblée nationale tchadienne fait partie des plus essentielles. Si de telles mesures ont été définies et acceptées par les deux États pour que le projet se fasse et que soit garantie sa gestion optimale, un autre défi consiste à prendre des mesures pour protéger les gros investissements réalisés par les compagnies pétrolières et les institutions financières mondiales.

Entretien et consignes de l’utilisation de l’emprise foncière du pipeline

L’entretien et les conditions d’utilisation de l’emprise foncière du pipeline font partie des mesures sécuritaires impliquant la participation des populations riveraines. Le premier cas de figure, c’est-à-dire l’entretien, renvoie au défrichage périodique effectué sur le tracé. Pour réaliser ce travail, l’entreprise Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) a sollicité le concours des sous-traitants. Il s’agit des sociétés dénommées Bantou et 3N qui ont commencé les travaux d’entretien en 2004. Les deux parties emploient saisonnièrement les locaux pour désherber le long du tracé afin de favoriser une visibilité plus claire sur tout le corridor. Les employé·e·s recruté·e·s sont rémunéré·e·s à hauteur de 3 000 F CFA/jour. Cette prise en compte des riverain·e·s dans la sécurisation des infrastructures du projet intègre aussi le recrutement des agents pour des patrouilles permanentes. Pour l’entreprise, la mise à contribution des populations pour la surveillance du pipeline est une forme d’implication directe à la réussite des objectifs du projet, surtout dans le domaine de la sécurisation des installations. Dans son rapport trimestriel, l’entreprise soutient que

Les hommes sont parmi les quelques deux douzaines d’ouvriers recrutés dans les villages camerounais dans le cadre d’un programme pilote pour la surveillance du pipeline et de l’emprise dans la zone d’entretien n° 2 du Projet. Les patrouilles seront plus efficaces que la surveillance aérienne, et peut-être même plus économiques. En outre, le programme a permis de résoudre les problèmes de certaines communautés qui pensaient ne pas recevoir leur part d’emplois. Le Projet espère également qu’en donnant aux communautés une participation directe au succès du Projet et en faisant des villageois la solution au problème, certains incidents récents de vandalisme sur les installations du Projet seront réduits (COTCO, 2005, p. 36).

Ainsi, à travers les travaux d’entretien des infrastructures pétrolières, les acteurs du projet pensent résoudre à la fois le problème d’emploi pour les riverain·e·s et la minimisation des risques de sabotage. Car, pour eux, les riverain·e·s ne tenteront pas de porter atteinte aux infrastructures du projet s’ils en reçoivent les retombées grâce aux emplois générés par la surveillance. Cependant, cette conception ne fait pas l’unanimité au sein des populations dans la mesure où, s’il est vrai que ces travaux saisonniers sur le tracé permettent aux locaux d’obtenir quelques revenus substantiels, il existe en revanche des critiques qui mettent en avant les incohérences qui caractérisent le recrutement du personnel temporaire. Au-delà de ces remarques, les mesures prises pour limiter toute forme de pratique culturale sur l’emprise du pipeline apportent un regard dubitatif sur l’existence du projet pétrolier.

Il s’agit en réalité de faire croire aux riverain·e·s qu’ils et elles sont effectivement pris·es en compte dans la réalisation du projet. Si ceux-ci et celles-ci assurent la surveillance, elle est tout de même limitée dans un contexte d’insécurité où les acteurs du crime utilisent les moyens de luttes qui dépassent largement les moyens rudimentaires dont disposent les villageois·es. C’est à ce titre que l’État du Cameroun a pris des initiatives sécuritaires qui se traduisant par des actes visibles sur le terrain. Pour respecter ses engagements, il a procédé au déploiement des forces de défense et au renforcement des capacités des forces de maintien de l’ordre.

Militarisation du territoire frontalier Cameroun-Tchad-RCA : pour une sécurisation optimale de l’oléoduc

L’insécurité inquiétante qui a régné au Nord-Cameroun au début des années 1990 et qui s’est caractérisée surtout par les embuscades sur les routes et des exécutions sommaires, a conduit l’État camerounais à prendre de mesures pour enrayer le phénomène. Dans un premier temps, il a procédé à la création du Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie (GPIG) dont le succès sur le terrain a apporté une certaine sérénité sur les routes, mais aussi en milieu urbain et rural. Ce groupement a été remplacé par la suite par le BIR en 1998. Ce corps d’élite opère aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire. La mise en place de ces structures de sécurisation nationale a coïncidé avec la naissance du pipeline Tchad-Cameroun. C’est pourquoi les analystes des questions sécuritaires pensent que les actions du gouvernement camerounais contre la grande criminalité visaient en premier chef à préparer un environnement social propice aux investisseurs du projet pétrolier (Ngodi, 2008).

La sécurité du pipeline dans la zone frontière séparant le Cameroun et le Tchad revêt une dimension essentiellement stratégique, au point où le gouvernement camerounais et la COTCO ont arrêté, lors de leur réunion de concertation tenue les 23 et 24 mai 2007 à Douala, un certain nombre de mesures spécifiques à cette partie de l’oléoduc. En effet, le Comité de pilotage et de suivi des pipelines (CPSP), qui représente la République du Cameroun dans le projet, et COTCO ont soutenu que la sécurité soit renforcée dans la zone de maintenance n° 2. Le rapport conjoint précise :

COTO a présenté au CPSP l’environnement sécuritaire du Système de Transport Camerounais, marqué par la recrudescence des attaques de coupeurs de route notamment dans la région abritant la Station de Pompage de Dompta (PS2). Il a été révélé que COTCO et le CPSP partagent la même perception du risque de sécurité autour de la PS2. Dans l’optique du renforcement de la sécurité des installations du Pipeline dans cette région, le CPSP a recommandé à COTCO : l’amélioration des contacts avec les communautés riveraines de cet ouvrage, en tenant compte de leurs besoins pour une meilleure collaboration de leur part dans la prévention des risques auxquels le Pipeline est exposé dans cette région, la construction des locaux à Dompta pour les éléments de la Gendarmerie de Bemboyo, en rotation. Par ailleurs, il a été convenu de proposer aux autorités compétentes d’une part, le maintien de la Brigade de Gendarmerie de Bemboyo sur son emplacement actuel et d’autre part, la création d’un poste de Gendarmerie à Dompta (CPSP/COTCO, 2007, p. 1).

Ce passage renseigne sur le fait que les acteurs du projet s’appuient non seulement sur les populations riveraines pour assurer la sécurité de l’oléoduc, mais aussi, ils prennent des actions pragmatiques pour accomplir cette mission. S’agissant effectivement de ces actions concrètes, des postes de gendarmerie ont été créés à Bemboyo, à Dompta et à Mbang-Rey pour répondre aux besoins de sécurisation de l’oléoduc sollicités par le CPSP et la COTCO. Au-delà de la mise en place de ces postes, l’État du Cameroun a déployé le long de sa frontière orientale le personnel du 4e BIR avec une base à Touboro. Ces forces, dont la présence dans la région répond aussi à la mission de surveillance des parcs de Bouba Ndjidda et de la Bénoué, pour juguler le phénomène de braconnage transfrontalier, sont régulières sur le corridor du pipeline. Dans la région de l’Adamaoua, ce sont les forces du 5e BIR postées à Bélel et à Meiganga qui assurent le contrôle de la région concernée par le passage de l’oléoduc. Ces professionnels des armes empruntent, par groupe de deux ou trois éléments, des cars de transport en commun pour escorter les passager·e·s et riposter aux éventuelles attaques de coupeurs de route. Parfois, ils séjournent temporairement dans les villages riverains du pipeline pour des actions dissuasives et recueillir des informations[3].

Les forces du BIR sont renforcées dans leur tâche par les militaires du 31e BCS de Ngaoundéré qui ont commencé leurs activités en janvier 2012. Ledit bataillon, qui s’ést retiré en mars 2013, a été remplacé sur le terrain par les éléments du 51e BIM de Ngaoundéré. Les éléments des deux bataillons, dont le travail sur le terrain se fait par un système de rotation d’un à deux mois, ont pour mission la recherche des renseignements sur toute infiltration des étranger·e·s dans la zone, le suivi des activités des populations. Pour y parvenir, ils effectuent des patrouilles motorisées de Mbang-Rey à Mbaïmboum, mais effectuent aussi des visites inopinées dans des marchés de bétail de toute la région, visant ainsi à obtenir des renseignements prévisionnels[4]. En effet, avec la récurrence des troubles sociopolitiques en Centrafrique, amplifiés depuis 2011 par la chute de Bozizé, les départements du Mayo-Rey, de la Vina et du Mbéré sont devenus des zones de refuge des déplacés fuyant les combats. L’enracinement de l’insécurité s’explique ainsi par la présence des réfugié·e·s qui sont à la fois des victimes de guerre et des acteur·trice·s du crime. Certain·e·s déplacé·e·s, ayant été dépossédé·e·s de leurs moyens de vie depuis leurs zones de départ, développent dans des zones d’accueil des stratégies de survie en s’attaquant aux personnes et à leurs biens. En même temps, des rebelles et autres bandits de grand chemin traversent des frontières pour commettre des forfaits au Cameroun. Dans le but de se ravitailler en nourriture ou en matériels, ils procèdent au pillage, mais aussi aux prises d’otages dans les trois départements contre rançons.

Le déploiement des forces armées camerounaises dans des espaces du pipeline au Nord-Cameroun traduit la volonté de l’État de marquer sa présence dans la zone afin d’assurer la sécurisation du territoire et des installations du pipeline. Pourtant, cette région frontalière a été pendant longtemps le lieu par excellence des criminels. Cependant, l’État camerounais n’a pas toujours réussi à riposter de manière efficace aux attaques des coupeurs de route, car le personnel militaire y était pratiquement inexistant. Les postes de gendarmerie et de police de Mbaïmboum, de Touboro ou de Belel se caractérisaient par un personnel insuffisant et des moyens logistiques peu adaptés au contexte. À l’ère du projet pétrolier, le Cameroun mobilise l’armée dans la région, en particulier le BIR. Ce corps d’élite dispose d’un arsenal de guerre conséquent lui permettant de faire face aux incursions des ravisseurs. Cela montre bien les intentions de l’État à quadriller les espaces adjacents au pipeline dans le Nord. Le contrôle opéré par ces forces le long des routes ou autour de la station de pompage n° 2 à Dompta permet de prévenir et d’anticiper les actions de sabotage des éventuels ravisseurs.

La responsabilité du Cameroun à protéger l’oléoduc pendant une trentaine d’années ne relève plus de l’enjeu de la préservation de la souveraineté nationale, mais beaucoup plus de l’enjeu transnational que véhicule le passage de l’oléoduc en terre camerounaise, car le défi reste et demeure la sécurité du pipeline. Il s’agit aussi de sécuriser les dividendes que le projet génère pour les compagnies et les banques qui ont injecté des fonds pour sa réalisation; les deux États tirent également des revenus de cette exploitation pétrolière. Ce qui signifie que « Vis-à-vis des États, une EMN peut vouloir peser sur les orientations d’un État d’accueil, mais elle souhaitera également que cet État soit un État fort, capable de protéger les intérêts économiques de l’entreprise » (Devin, 2007, p. 23).

En faisant le choix du Cameroun comme territoire propice au passage de l’oléoduc, les investisseurs ont misé sur les facteurs de paix et de stabilité. Or, l’ombre de l’insécurité dans la zone du Cameroun septentrional, en général, et au niveau de la frontière orientale, en particulier, appelle au renforcement du dispositif sécuritaire dans des espaces adjacents aux installations. Le pipeline étant devenu un cordon ombilical entre le Tchad et le Cameroun, d’une part, et un instrument au service de la coopération entre ces pays et le reste du monde, d’autre part, sa sécurisation revêt des enjeux bilatéral, sous-régional, continental et mondial. Les actions entreprises au-delà de celles de l’État du Cameroun expliquent bien la dimension géostratégique globale du pipeline Tchad-Cameroun et des autres gisements dans la région du golfe de Guinée. Le pétrole trouvé dans cette partie du continent qui couvre un arc de cercle allant du Niger à la Centrafrique, en passant par le nord du Cameroun (Ngodi, 2008), est sous l’emprise des compagnies américaines, notamment ExxonMobil, Chevron et Grynberg, présentes en République Centrafricaine. Or, les mouvements rebelles au Tchad et en RCA, la connexion directe de ces pays aux Grands Lacs par la République démocratique du Congo, d’une part, au Darfour soudanais et aux rebelles Touareg du Niger par le Tchad, d’autre part, interpellent les USA à prendre des mesures sécuritaires pour protéger ses intérêts.

In October 2002 the US officials Robert Perry and Stephanie Kimney visited Chad, Niger, Mauritania and Mali to brief them on the Pan-Sahel Initiative (PSI), a programme designed to protect borders, track movements of people, combat terrorism, and enhance regional co-operation and stability. A year later, each of these countries had received military equipment and training, especially of units to track terrorists and terrorist movements believed to be operating across their vast uninhabited lands. Borders in the Lake Chad basin region are porous, and routes across the Sahara are difficult to police. They are used regularly by smugglers and others who wish to avoid official attention. In particular, they are viewed by the US as offering free passage for terrorists, equipment, provisions, and especially money transfers. Furthermore, the region’s open and unchecked landscape offers secure hide-outs, and has been described by outsiders as a kind of “no man’s land” that can be used easily by terrorists (Taguem Fah, 2007, p. 105-106).

À côté des initiatives américaines qui visent à lutter contre le terrorisme en vue de mieux contrôler leurs intérêts pétroliers dans la région, les gouvernements ont entrepris la mutualisation de leurs efforts pour faire face à la régionalisation de l’insécurité. C’est en tout cas l’un des objectifs assignés à la Commission du golfe de Guinée (CGG) créée en 1999 à Libreville au Gabon. Cette initiative est aujourd’hui renforcée par la conférence sur les défis sécuritaires maritimes dans le golfe de Guinée qu’ont organisée les chefs d’État de l’Afrique centrale et occidentale, soutenue par l’Organisation des Nations unies (ONU) à travers la résolution 2039. La première rencontre en la matière a eu lieu au Cameroun du 24 au 25 juin 2013. Les chefs d’État de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la Communauté des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de la CGG se sont penchés sur une stratégie régionale intégrée de la sécurité en créant le CIC pour juguler l’insécurité dans ce vaste espace riche en gaz et en pétrole (24 milliards de barils de pétrole).

Le contexte actuel, marqué par les actes terroristes, impose ainsi la mutualisation des actions et des forces. C’est pourquoi l’enjeu pétrolier qui lie le Tchad et le Cameroun a conduit ces deux États à remodeler particulièrement leurs relations bilatérales sur la sécurité. Si l’initiative de 1994 a eu du mal à prendre véritablement corps, celle du 20 octobre 2005 qui réunit les deux pays à Maroua s’est révélée plus déterminante compte tenu de la recrudescence de l’insécurité aux frontières, caractérisée par les prises d’otages. Le Cameroon Tribune du 21 octobre 2005 fait l’économie de cette commission mixte de sécurité en ces termes :

Naturellement, le pipeline, l’un des investissements les plus importants réalisés en Afrique au cours de ces dernières décennies, inauguré officiellement le 12 juin 2004 à Kribi par les présidents Paul Biya et Idriss Deby, constitue le fleuron de cette coopération. Pour le MINADT, le Tchad et le Cameroun déjà liés par l’histoire, la géographie et les populations établies de part et d’autre de la frontière, ont plusieurs défis à relever sur le chemin du développement. Les aspirations communes à la paix et à la prospérité ne peuvent être pleinement satisfaites sans une sécurité garantie. La commission mixte de sécurité offre ainsi un cadre idéal pour conjuguer les efforts, associer les moyens et mieux coordonner les actions de lutte contre l’insécurité et la criminalité transfrontalières.

Au regard des mouvements des bandits de grand chemin dans les zones frontalières entre le Tchad et la RCA, d’une part et entre le Cameroun et la RCA, d’autre part, le Cameroun est devenu pratiquement l’axe de coopération pour des actions sécuritaires, car après la rencontre entre le Tchad et le Cameroun à Maroua, une autre a été organisée à Bertoua en décembre 2005, réunissant cette fois, le Cameroun et République Centrafricaine. Les textes régissant cette commission mixte ont été signés à Bangui le 24 août 2006. Toutefois, des actions ont précédé cette commission mixte de sécurité. Il s’agit du déploiement du 2e BIR au niveau de la frontière Cameroun-RCA. Comme le pipeline traverse cinq régions (05) de son territoire, le Cameroun développe une stratégie sécuritaire qui prend en compte non seulement ses propres efforts, mais aussi ceux de ses voisins, pour faire une ceinture sécuritaire autour des installations, voire du golfe de Guinée.

Conclusion

Au terme de cette analyse, dont l’objectif était de comprendre l’enjeu de la sécurisation de la zone orientale du Cameroun en rapport avec le projet pétrolier Doba-Kribi, il convient de rappeler la problématique qui a orienté la réflexion. En effet, il s’est agi d’examiner les mesures spécifiques prises par l’État camerounais et les acteurs institutionnels du projet pour protéger les installations pétrolières et le personnel dans la zone orientale traversée par l’oléoduc. Nous avons montré que la mobilisation globale de ces acteurs pour la sécurisation particulière de cette région frontalière répond à des raisons géostratégiques, politiques et sécuritaires. Les compagnies ayant découvert d’énormes gisements au sud du Tchad, en particulier, et dans le golfe de Guinée, en général, ne lâchent pas du leste pour s’accaparer de l’or noir de toute la sous-région. Dans un élan concurrentiel avec les entreprises pétrolières chinoises, les compagnies américaines poursuivent l’exploration et l’exploitation des gisements au sud du Tchad et raccordent de nouveaux champs avec le complexe pétrolier de Komé. C’est dire que le tracé du pipeline Doba-Kribi est devenu une ligne stratégique au service du transport du pétrole à court, moyen et long terme. Or, l’insécurité qui secoue la triple région frontalière Tchad-Cameroun-RCA, à cause du renouveau de la rébellion en Centrafrique et de la circulation des criminels transfrontaliers, dans un contexte défini par le terrorisme, constitue une menace pour les activités du consortium ExxonMobil-Chevron-Petronas. Si l’oléoduc Doba-Kribi représente aujourd’hui l’axe privilégié, il reste tout de même que l’insécurité ambiante qui caractérise les départements du Mayo-Rey, de la Vina et du Mbéré amène à repenser la dynamique de l’insécurité dont les formes changent avec la sophistication des moyens d’opération des criminels. Il reste une préoccupation sérieuse et un défi pour l’État camerounais qui, en réalité, doit multiplier des initiatives sécuritaires dans ces espaces ruraux à l’heure où ses frontières sont de plus en plus menacées.

***

Joël MBRING, Université de Maroua – mbring73@gmail.com

Références bibliographiques

Agir ici-survie. (1999). Projet pétrolier Tchad-Cameroun. Dés pipés sur le pipe-line. L’Harmattan.

L’anecdote. (2016). Prises d’otages dans l’Adamaoua. Voici le mis en cause, n°768.

Aubert, M.-H. et al. (1999). Pétrole et éthique : une conciliation possible? Rapport d’information parlementaire n°1859, Commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale, octobre.

Banque mondiale. (1999). Projet d’exportation tchadien, Partie camerounaise. Vol 3.

Bennafla, K. (1999). La fin des territoires nationaux? État et commerce frontalier en Afrique centrale. Politique africaine, 73, 25-49.

Cameroon tribune du 21 octobre 2005.

COTCO. (2005). Rapport trimestriel, n° 18.

CPSP/COTCO. (2007). Compte rendu de la réunion de coordination. Douala.

Devin, G. (2007). Sociologie des relations internationales. La Découverte.

Djondang, E. (2006). Les droits de l’homme : un pari difficile pour la renaissance du Tchad et de l’Afrique. L’Harmattan.

Gary, I. et Reich, N. (2004). Le pétrole du Tchad : miracle ou mirage? Suivre l’argent au dernier-né des pétro-États d’Afrique, CRS et BIC. Rapport d’étude.

ICG. (2009). Tchad : sortir du piège pétrolier. Rapport d’étude.

Magrin, G. (2003). Le pétrole contre l’enclavement : un enjeu de la mondialisation au sud du Tchad. Labyrinthe, 16, 19-34.

Maoundonodji, A. (2009). Les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l’exploitation du pétrole au Tchad [Doctorat en sciences politiques et sociales]. Université catholique de Louvain.

Mascré, D. (2007). Course aux hydrocarbures, crise du Darfour, déstabilisation régionale : le Tchad entre jeux pétroliers et jeux guerriers. Géoéconomie, 43, 105-125.

Muňoz, J.-M. (2008). Au nom du développement : ethnicité, autochtonie, et promotion du secteur privé au nord Cameroun. Politique africaine, 112, 67-85.

Ndjambou, L. E. (2005). La dynamique de l’arrière-pays international des ports camerounais : l’impact du projet pétrolier de Doba sur le port de kribi. L’espace géographique, tome 34, 134-145.

Ngodi, E. (2008). Pétrole et géopolitique en Afrique centrale. L’Harmattan.

Sébille-Lopez, P. (2006). Géopolitique du pétrole. Armand Colin.

Saïbou, I. (2010). Les coupeurs de route. Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du lac Tchad. Karthala.

Taguem Fah, G. L. (2007). The war on terror, the Chad-Cameroon pipeline, and the new identity of the lake Chad basin. Journal of Contemporary African Studies, 27, 101-117.

- Projet d’exportation tchadien. Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement. Version actualisée, 1999, p. 5-19. ↵

- Ces informations ont été obtenues grâce à la collaboration d’un élément du BIR en détachement à Dompta. ↵

- Ces informations ont été obtenues lors de nos observations sur le terrain. Nous avons eu à voyager parfois avec les éléments du BIR de Bélel à Bemboyo ou de Bemboyo à Mbaïmboum. ↵

- Les informations ont été livrées par des hommes en tenue qui ont l’habitude de faire ces missions de patrouilles et de surveillance. ↵