7 Jeu de données sur les stéréotypes et la stigmatisation des réfugié·e·s, déplacé·e·s et accueillants de la crise transfrontalière Boko Haram

Gilbert Willy TIO BABENA et WARAYANSSA MAWOUNE

Résumé

Ce papier présente un jeu de données sur les stéréotypes, la stigmatisation et l’adaptation des réfugié·e·s et déplacé·e·s de la crise de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Plus d’une décennie après le déclenchement du conflit, il a semblé important d’archiver les récits de vie de ces hommes, femmes et enfants qui ont été forcé·e·s de fuir la guerre pour avoir la vie sauve ou ne pas simplement être enrôlé·e·s dans les rangs du groupe terroriste. Le jeu de données, qui est présenté ici, est ouvert à la communauté scientifique, aux différents acteurs sociaux et aux organisations qui opèrent sur les questions de crise en général et au Sahel en particulier. Il est composé de dix récits dans lesquels les victimes racontent leur trajectoire, leurs traumatismes et leur résilience.

Mots-clés : Boko Haram, ethnie, stéréotype, stigmatisation, glottophobie, déplacé, ethnolinguistique, Maroua.

Abstract

This paper presents the dataset on stereotypes, stigmatization and adaptation of displaced peaple to the Boko Haram crisis in the Far Nord region of Cameroon. More than a decade after the outbreak of conflict, it seemed important to archive the life stories of these men, women and children cho were forced to flee the war to save their lives or simply not to be recruited into the ranks of the terrorist group. The dataset, which is presented here is freely open to the scientific community, to the various social actors and to the organization which operate on crisis issues in general and in the sahel in particular. It is made up of ten interviews in which the victims recount their trajectory, their traumas and their resilience.

Keywords: Boko Haram, ethnicity, stereotype, stigma, glottophobia, displaced, ethnolinguistics, Maroua.

Introduction

La crise Boko Haram, débutée en 2009, a provoqué le déplacement des populations des zones frontalières vers la capitale de la région de l’Extrême-Nord. Le champ des crisis studies a déjà fourni un certain nombre d’informations sur les dynamiques et phénomènes sociopolitiques des migrations internes et transfrontalières (Gale, 2008; Mahamat, 2021; Pérouse de Montclos, 2017; Saïbou et al., 2020). Douze ans après le déclenchement de ce conflit, une petite enquête de terrain, financée par le Centre d’études et de recherche en paix, sécurité et intégration (CERPSI) et soutenue par la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’Université de Maroua, est revenue vers les déplacé·e·s et les réfugié·e·s dans l’optique de recueillir des données qualitatives sur les stéréotypes, la stigmatisation et l’adaptation des victimes de la guerre. Il a principalement été question de capter, dans les récits de vie, les mécanismes conflictuels qui provoquent les stigmatisations ethnolinguistiques des déplacé·e·s désormais installés dans la ville de Maroua. Le data paper revient sur les conditions de réalisation de cette collecte et la nature des données.

Ancrage contextuel

Les données que nous ouvrons à la communauté sont qualitatives et ont été récoltées dans le cadre du projet de recherche intitulé « Stéréotypes et stigmates en contexte de crise à l’Extrême-Nord Cameroun : récits de vie, discours et communication de crise ». La première phase de ce projet, qui se poursuit au demeurant, a placé l’humain au centre en tentant de saisir un fragment important de vie des déplacé·e·s et réfugié·e·s de guerre. Ce postulat de départ s’accommode très bien au récit de vie défini comme une

production orale d’une personne (appelée « narrateur » ou « narratrice »), à partir d’une sélection d’évènements vécus au cours de son existence. Cette production langagière s’effectue à l’occasion d’un échange avec un ou plusieurs interlocuteurs (le ou les narrataires) dans une situation contextuelle donnée (Niewiadomski, 2019, p. 139).

Dans la phase préliminaire de notre enquête, il nous est très vite apparu qu’il était impossible de fixer l’intégralité du parcours des populations déplacées. Il fallait, à cet effet, orienter les questions vers des séquences particulières qui ont marqué, d’une part, leur départ de leur ancien lieu de vie à leur installation dans la ville de Maroua. D’autre part, l’entretien avait principalement pour but de les amener à raconter les stéréotypes et les attitudes stigmatisantes qu’ils ont rencontrés dans leur nouvel environnement de vie. À l’évidence, le processus d’adaptation devient plus complexe dans ce contexte puisque le sujet se trouve confronté, en plus des traumatismes de la guerre, à des difficultés de type relationnel en terre d’accueil.

L’équipe du projet[1] – coordonnée par Warayanssa Mawoune et Gilbert Willy Tio Babena, et supervisée par Saïbou Issa – a bénéficié de l’expérience du laboratoire d’anthropologie visuelle et des savoirs en communication de crise qui se mettent progressivement en place au sein du département des Sciences du langage et de la communication de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’Université de Maroua pour la captation audiovisuelle des témoignages des déplacé·e·s et réfugié·e·s de guerre du 18 novembre au 20 décembre 2021. Ils et elles vivent majoritairement au quartier Lougguéo qui a été leur point de chute dans la ville de Maroua. Dans l’optique de constituer une force de parole, ils et elles sont regroupé·e·s au sein d’une association qui n’a pas une existence légale[2]. Le chef du quartier, qui les a accueilli·e·s les premiers jours de leur arrivée, est une sorte de caution morale et un médiateur indispensable dans leurs interactions avec l’administration et les organisations non gouvernementales. Durant notre pré-enquête, nous avons trouvé des populations qui s’estimaient désabusées par des humanitaires qui ne leur ont pas toujours apporté le changement espéré. Certain·e·s s’estimaient abandonné·e·s par l’administration qui, en dépit d’une bienveillance, ne leur a pas toujours permis de recouvrer leur citoyenneté. Dans la fuite, ils ont perdu leurs pièces d’identité. Notre équipe a dû clairement expliquer sa démarche pour briser la réticence que ce contexte a installée. La question financière a très vite été posée sur la table et il nous a fallu expliquer que nous n’étions pas membres d’ONG et que notre mission était de récolter des données pour apprendre de leur situation.

Méthode de collecte des données

Le jeu de données sur les récits de vie des déplacé·e·s et réfugié·e·s de la crise Boko Haram est un produit qualitatif qui vise à fournir une « compréhension ancrée dans le terrain » (Kohn et Christiaens, 2014, p. 69) des conditions dans lesquelles s’est effectué leur départ précipité, de leur accueil par les résident·e·s de la ville de Maroua, des stéréotypes et des stigmates qui pèsent sur cette catégorie sociale et de leur capacité de résilience. La constitution de ce corpus s’est effectuée en cinq principales phases. Subséquente à la rédaction du projet, la première étape était essentiellement réflexive. Il s’agissait de circonscrire le sujet en faisant une mise au point terminologique, méthodologique et éthique. Sur la troisième dimension de ce travail réflexif, il nous plaît de rappeler que la réalisation de ce jeu de données s’inscrit dans l’esprit de la science ouverte. Une lettre de consentement y a été préparée et soumise, à cet effet, aux enquêté·e·s après leur avoir expliqué clairement l’utilisation qui sera faite des données. Ce document a été oralement traduit aux enquêté·e·s en langue véhiculaire locale (fulfulde).

La rédaction du guide d’entretien semi-directif s’est faite à la deuxième étape du travail de récolte des données. Elle a été précédée d’une pré-enquête au cours de laquelle nous avons pris contact avec la présidente de l’association des déplacé·e·s et réfugié·e·s de Louggéo et du chef de ce quartier. C’était le lieu de discuter avec quelques membres de l’association, de leur expliquer notre démarche et de réajuster nos hypothèses ainsi que le premier jet du guide. Ce dernier comportait deux sections. La première section, consacrée à l’identification, était remplie par notre équipe étant donné que les déplacé·e·s et réfugié·e·s, pour la plupart, ne sont pas alphabétisé·e·s à l’école occidentale[3]. Les informations suivantes ont été demandées : le nom, l’âge, le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, les ethnies des parents, la région d’origine, la religion, le type et le niveau d’étude (école moderne et/ou coranique), la profession, les langues officielles parlées, les langues nationales parlées, le statut matrimonial, la profession de réinsertion dans la cité d’accueil, la période de migration et d’aménagement. De ces quinze entrées, aucune n’a été jugée sensible ni par nos enquêtés ni par notre équipe. Ce sont des informations parfois répertoriées par l’administration ou les ONG en charge des questions humanitaires. La législation camerounaise, à notre connaissance, n’interdit pas de les récolter. Aucun de nos enquêté·e·s ou un proche parent n’a été en contact direct avec les membres de la secte Boko Haram.

La seconde partie du guide d’entretien comportait exactement onze questions qui pouvaient générer d’autres questions non prévues dans l’entretien, mais dont le but était d’éclairer les zones d’ombre du récit. Une première série était exclusivement adressée aux déplacé-e-s et aux réfugié-e-s de guerre. Elle les invitait (1) à raconter le début de la crise dans leurs villages respectifs, (2) à raconter comment ils et elles se sont retrouvé·e·s à Maroua, (3) à relater l’attitude des populations riveraines sur leur passage, (4) à décrire l’attitude des gens à leur égard lorsqu’ils et elles fuyaient leur village, (5) à se remémorer l’attitude des résident·e·s à leur arrivée à Maroua et à Lougguéo, (6) à rapporter les paroles injurieuses et à décrire les comportements stigmatisants dont ils et elles ont été victimes. La question (11) tentait de comprendre si les stéréotypes et les comportements évoqués dans cette série ont évolué depuis leur installation à Lougguéo. Elle était aussi adressée à deux personnes qui ont principalement accueilli les déplacé·e·s et réfugié·e·s dans ce quartier, à savoir le chef du quartier et l’imam. À ces deux accueillants, il a été demandé (7) de donner le nombre de personnes déplacées ou réfugiées de guerre hébergées, (8) d’estimer la durée de leur hébergement, (9) de préciser leurs liens de parenté avec les réfugié·e·s et/ou déplacé·e·s et (10) de nous parler du regard de leur entourage lorsqu’ils ont accepté de les accueillir.

C’est à l’aide de ce guide d’entretien que nous avons enregistré les données audiovisuelles que nous avons déposées dans Zenodo sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International. La caméra SONY PXW-X70 et le microphone SONY ECM-673 qui ont servi à filmer les entretiens ont été fournis par le Laboratoire d’Anthropologie Visuelle de l’Université de Maroua. Les plans étaient réalisés quelquefois à l’aide d’un trépied, parfois par caméra portée. L’un des membres de l’équipe invitait en fulfulde l’interviewé à se livrer et nous l’écoutions ensuite calmement. Celui-ci pouvait être relancé pour apporter d’amples détails, mais nous le laissions toujours aller au bout de leurs propos. Il leur arrivait de vouloir se confier sur leurs difficultés actuelles ou sur des sujets qui n’étaient pas forcément en rapport avec l’objet de notre enquête. C’est une attitude qu’on a su comprendre quand on sait par exemple que ces populations n’ont pas eu une assistance psychologique pour les accompagner dans le processus de guérison de leurs traumas. Nous laissions tourner la caméra sans les interrompre tout en trouvant le moyen de les ramener au récit de leur fuite et de leur installation à Maroua.

Le montage vidéo était le lieu de sélectionner les séquences d’événements corrélés à la fuite pour constituer les différentes pièces du jeu de données. Il a été effectué par Warayanssa Mawoune et Rachel Asta Méré à l’aide du logiciel Wondershare Filmora 2010. Il est toutefois à noter que les séquences élaguées pourraient servir à écrire un film documentaire, mais la linéarité recherchée dans la constitution du jeu de données serait forcément perdue. Pour le rendre facilement (ré)utilisable par les personnes qui ne parlent pas le peul, nous avons proposé une traduction des entretiens. Cette étape a été suivie par la validation des données par le conseil scientifique de la faculté avant leur archivage. Le choix de Zenodo tient premièrement au fait qu’il n’existe pas de dépôt institutionnel au sein de notre institution d’attache, mais aussi, et surtout parce qu’il fournit des DOI, une indexation dans OpenAire et est ouvert à une large communauté de chercheurs et chercheuses.

Description du jeu de données

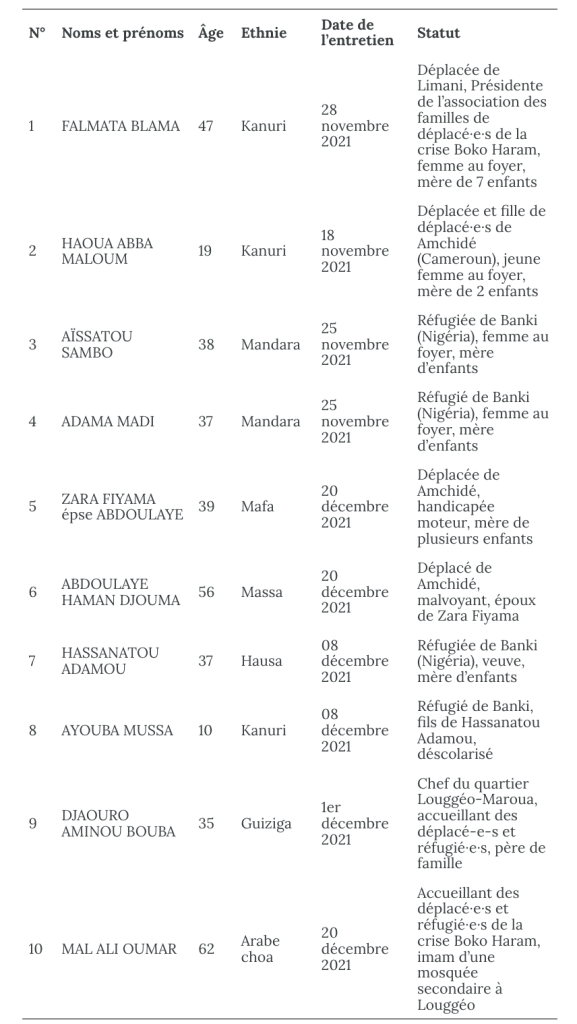

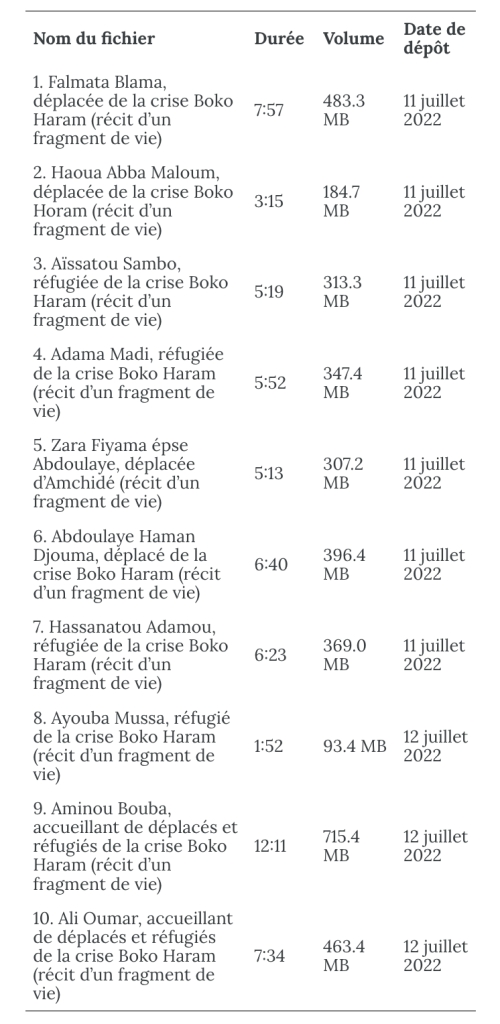

Le jeu de données sur les récits de vie des réfugié·e·s, déplacé·e·s et accueillants de la crise Boko Haram est constitué de dix vidéos de longueur variable qui va de 01:52 à 12:11. Si l’épanchement d’un interlocuteur ou d’une interlocutrice dépend de plusieurs paramètres, on peut néanmoins avancer que le jeune Ayouba Mussa, dont la vidéo est la plus courte, pourrait avoir été influencé par le dispositif de prise de vue et la demande express de sa mère de nous livrer également sa parole de réfugié, une parole en construction puisqu’il a dû apprendre le fulfulde dans la foulée et semblait encore subir le traumatisme de la guerre. Parmi les informations d’identification, seules les métadonnées liées à l’ethnie et au statut nous semblent pertinentes quoiqu’elles ne puissent pas faire l’objet d’une interprétation quantitative. Même si cela reste encore au stade d’une hypothèse qu’une étude de ce type pourrait vérifier, la présence des ethnies dites transfrontalières (Kanuri, Hausa, Massa, Mandara, etc.) semble représenter la majeure partie des populations qui ont dû fuir les attaques de Boko Haram. Le corpus propose ainsi les récits de quatre réfugié·e·s, de quatre déplacé·e·s et de deux accueillants. La parole des deux derniers est importante si l’on veut comprendre le rôle des populations accueillantes dans le bien-être et l’accompagnement des deux autres catégories.

Les données du projet ont été filmées au ratio 16/9 dont la particularité est de proposer un format large aux téléspectateurs et téléspectatrices. La réalisation a été assurée par les quatre membres de l’équipe : Warayanssa Mawoune, Gilbert Willy Tio Babena, Rachel Asta Méré et Juventus Guimaye. Comme il a été noté en amont, la langue utilisée par les enquêté·e·s est le fulfulde, langue véhiculaire dans l’Extrême-Nord du Cameroun, que la plupart des déplacé·e·s ou réfugié·e·s ont dû apprendre selon les informations recueillies lors de notre enquête. Deux membres de l’équipe (Warayanssa Mawoune et Rachel Asta Méré) ont proposé une traduction française, laquelle a ensuite été vérifiée par un troisième (Gilbert Willy Tio Babena). L’équipe s’est appuyée sur ses propres compétences de locuteurs et locutrices du peul pour réaliser les tâches liées à la traduction, même si elle a dû recourir en amont aux services d’un traducteur dont le travail n’était pas satisfaisant.

Les dix pièces du jeu de données ont été déposées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) dans la communauté « Jeu de données sur les récits sur les réfugié·e·s, les déplacé·e·s et les accueillants de la crise Boko Haram »[4]. Suivant notre fort intérêt pour la justice cognitive (Visvanathan, 2016), nous avons traduit à nos interlocuteurs et interlocutrices les conditions d’utilisation de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International qui prévoit un partage (copie, distribution et communication) et une adaptation des données sous tous les formats et à toute utilisation, y compris commerciale. C’est dans le même élan que nous avons effectué le travail de traduction pour faciliter la communication avec les enquêté·e·s. Au même titre que les membres de l’équipe, ils ont obtenu le statut de co-auteur ou co-autrice des vidéos dans lesquelles ils apparaissent comme on peut le voir dans les références et le tableau 2 ci-après :

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & FALMATA BLAMA. (2022, July 11). 1. Falmata Blama, déplacée de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6816634

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & HAOUA ABBA MALOUM. (2022, July 11). 2. Haoua Abba Maloum, déplacée de la crise Boko Horam (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6816660

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & AÏSSATOU SAMBO. (2022, July 11). 3. Aïssatou Sambo, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6816667

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ADAMA MADI. (2022, July 11). 4. Adama Madi, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6816686

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ZARA FIYAMA épse ABDOULAYE. (2022, July 11). 5. Zara Fiyama épse Abdoulaye, déplacée d’Amchidé (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6816689

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ABDOULAYE HAMAN DJOUMA. (2022, July 11). 6. Abdoulaye Haman Djouma, déplacé de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6816711

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & HASSANATOU ADAMOU. (2022, July 11). 7. Hassanatou Adamou, réfugiée de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6818770

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & AYOUBA MUSSA. (2022, July 12). 8. Ayouba Mussa, réfugié de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6820444

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & AMINOU BOUBA. (2022, July 12). 9. Aminou Bouba, accueillant de déplacés et réfugiés de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6820448

- WARAYANSSA MAWOUNE, TIO BABENA, Gilbert Willy, ASTA MERE, Rachel, GUIMAYE, Juventus, & ALI OUMAR. (2022, July 12). 10. Ali Oumar, accueillant de déplacés et réfugiés de la crise Boko Haram (récit d’un fragment de vie). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6820452

Conclusion

Le jeu de données sur les récits de vie des réfugié·e·s, déplacé·e·s et accueillants de la crise Boko Haram est constitué de dix pièces dans lesquelles huit personnes ayant subi les effets des migrations dites forcées et deux accueillants se livrent. Il s’agit d’une collecte qualitative qui ouvre une fenêtre sur les stéréotypes et stigmates dont est victime cette catégorie de personnes. En dépit d’un contexte social marqué de méfiance et de déception, l’équipe du projet a su expliquer aux enquêté·e·s la nécessité de faire entendre leur parole. Les méthodes de collecte, tout comme la question de la propriété des données, ont intégré au maximum les principes de la justice cognitive en associant par exemple les enquêté·e·s au référencement. Avec leur accord, les données ont été archivées dans Zenodo et entièrement ouvertes, sous licence CC BY 4.0, à la communauté scientifique et aux acteurs de l’humanitaire qui pourraient l’exploiter pour initier des travaux plus approfondis sur le parcours de ceux et celles qui fuient la guerre pour sauver leur vie. Au sein de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’Université de Maroua, qui a financé ce projet par le biais du CERPSI, ce travail vient inaugurer et encourager la pratique de l’archivage et de l’ouverture des données dans les labos et départements de l’établissement.

***

Gilbert Willy TIO BABENA, Université de Maroua – gilbaben@gmail.com

WARAYANSSA MAWOUNE, Université de Garoua – warayanssa@gmail.com

Références bibliographiques

Gale, L. A. (2008). The Invisible Refugee Camp : Durable Solutions for Boreah « Residuals » in Guinea. Journal of Refugee Studies, 21(4), 537‑552. https://doi.org/10.1093/jrs/fen040

Kohn, L., & Christiaens, W. (2014). Les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche en soins de santé : Apports et croyances. Reflets et perspectives de la vie économique, LIII(4), 67‑82. https://doi.org/10.3917/rpve.534.0067

Mahamat, A. (2021). Déplacé·e·s et réfugié·e·s au Cameroun : Profils, itinéraires et expériences à partir des crises nigériane et centrafricaine. Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne Des Études Africaines, 55(3), 585‑607. https://doi.org/10.1080/00083968.2021.1880948

Niewiadomski, C. (2019). Récit de vie. In C. Delory-Momberger (Éd.), Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique (p. 136‑139). Érès. https://doi.org/10.3917/eres.delor.2019.01.0136

Pérouse de Montclos, M.-A. (2017). Le Nigeria, Boko Haram et la crise migratoire. Outre-Terre, 53(4), 174‑189. https://doi.org/10.3917/oute1.053.0174

Saïbou, I., Mbarkoutou Mahamat, H., Bana, & Yaouba, A.-A. (2020). Boko Haram : Les mots d’une crise. l’Harmattan Cameroun.

Visvanathan, S. (2016). La quête de justice cognitive (Traduction de The Search for Cognitive Justice, 2009). In F. Piron, S. Regulus, & M. S. Dibounje Madiba (Éds.), Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux, au service de la science ouverte juste (p. 45‑56). Éditions science et bien commun.

- Constituée de deux linguistes (Warayanssa Mawoune et Tio Babena) et de deux anthropologues visuelles (Asta Méré et Guimaye). ↵

- La présidente de l’association Falmata Blama et le chef de quartier Aminou Bouba estiment la population des réfugié·e·s et des déplacé·e·s à un millier d’âmes. ↵

- Certain·e·s ont été à l’école coranique. ↵

- Consultable à l’adresse : https://zenodo.org/communities/stereotypes-stigmates-extreme-nord-cameroun-boko-haram. ↵