10 Milieux naturels et ancien culturescape au Nord-Cameroun : un regard d’archéologue

Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU

Résumé

Les résultats des recherches archéologiques conduites au Nord-Cameroun permettent, de nos jours, de dégager des singularités culturelles ayant connu un essor dans certains milieux naturels de la région. Ces particularités, qui sont discernables à travers l’observation des restes-témoins d’anciennes occupations humaines, dessinent une sorte de démarcation culturelle qui épouse les réalités écologiques. Cette disjonction est illustrée par la présence des témoins archéologiques identifiés dans certaines zones. La distribution spatiale de ces témoins forme une sorte de culturescape.

Mots-clés : culturescape, milieu naturel, restes-témoins.

Abstract

Results of archaeological works did in northern Cameroon allow to highlight some cultural singularties which have emerged in certain natural environments of the region. These particularities which are discenable through the observation of testimonial remains of ancien human occupations drow a kind of cultural delimitation related to ecological realities. This disruption is illustrated through the presence of archaeological evidences identified in certain areas. The spatial distribution of these testemonies is a sorte culturescape.

Keywords: culturescape, natural landscape, testimonial remains.

Introduction

Le Nord-Cameroun, grâce à son paysage dominé de savane, est la partie du pays qui a très tôt intéressé les spécialistes de la science archéologique. Plusieurs archéologues et ethnoarchéologues s’y sont déployés dans le but de cerner les racines les plus profondes de l’histoire de cette aire géographique. Au final, nombre de sites archéologiques ont été découverts et d’innombrables vestiges ont fait l’objet de collecte, d’analyse et d’interprétation sur plusieurs décennies. L’on sait désormais que le Cameroun septentrional a connu une présence humaine depuis la première partie de la préhistoire. Des objets-témoins de la première industrie lithique (pré-acheuléen), collectés à Kontcha et traduisant matériellement la conception cognitive de l’humain, font figure d’exemples patents.

Cependant, une observation circonspecte de la documentation archéologique disponible permet de dresser le culturescape[1] du passé proche ou lointain du Nord-Cameroun qui semble s’ancrer dans les rapports de l’humain à la nature. De ce fait, la présente contribution se veut une mise en relief de certaines réalités archéologiques élucidant les anciens isolats culturels ayant reposé sur des contingences environnementales. Dès lors, notre travail se propose de présenter brièvement le Cameroun septentrional dans son paysage environnemental et les différents éléments archéologiques constituant des spécificités culturelles propres à certaines aires écologiques.

Le Nord-Cameroun et son paysage environnemental

L’espace géographique appelé « Nord-Cameroun » est l’étendue territoriale regroupant les régions administratives de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord et du Nord ayant respectivement pour chef-lieu Ngaoundéré, Maroua et Garoua. Ce vaste territoire, dont la pointe septentrionale plonge dans le bassin du lac Tchad et la base méridionale bute sur le Sud-Cameroun, est un complexe écologique présentant des caractéristiques soudano-sahéliennes. Cette réalité écologique aurait pesé sur le packaging de l’ensemble du Cameroun septentrional dans ce qui a été dénommé « aire culturelle soudano-sahélienne ».

Sur le plan naturel, le paysage environnemental du Nord-Cameroun présente une hétérogénéité remarquable. Ce caractère hétérogène émane de la conjugaison des éléments naturels se rapportant à l’hydrographie, au relief et à la végétation. Une lecture de certain·e·s auteurs et autrices (Beauvilain, 1989) permet de se faire une idée assez claire de la physionomie naturelle de cette partie du Cameroun dont une bonne portion plonge dans le fameux bassin du lac Tchad. Ce sont des milieux qui constituent un complexe physique comprenant des éléments d’ordre naturel tels que les bassins sédimentaires, les cours d’eau, les inselbergs, les chaînes de montagnes cuvettes, les plaines, les pédiplaines et/ou pénéplaines, les plateaux et les zones inondables.

Ces cadeaux de la nature, parfois empoisonnés, qui se retrouvent dans cette aire géographique auraient été pour beaucoup dans certaines manifestations culturelles qui s’y sont exprimées. Ils auraient influencé les choix des lieux d’implantation et, par extension, les orientations culturelles reposant sur la transformation des biens naturels.

Des témoins d’anciennes présences humaines montrent à suffisance que les plaines inondables et leurs marges, les chaînes de montagnes, les montagnes-îles, les piémonts ont été occupés de manière plus intensive que les autres milieux naturels.

L’ancien culturescape du Nord-Cameroun

Au risque de se voir taxer de prodéterministe, il nous semble important de mentionner que la nature a beaucoup influencé l’installation des peuplades les plus anciennes et parfois guidé l’orientation culturelle dans certains domaines de la vie des groupes humains. Avant le développement technologique de notre modernité, l’humain était presque jeté en pâture aux aléas de la nature. Confronté aux difficultés qu’il rencontrait, il se devait de développer des mécanismes lui permettant de résister et/ou de s’adapter. C’est fort de ses efforts d’adaptation que le genre homo ait pu survivre aux grandes glaciations qui avaient secoué une bonne partie de notre planète.

Comme leurs pairs humains, ceux qui se sont retrouvés au Nord-Cameroun pendant une époque ou une autre se seraient confrontés au diktat naturel avec lequel ils se devaient de composer en plus des réalités d’ordre anthropique. Quoique n’ayant pas vécu dans un isolat absolu, des comportements culturels différentiels régissant l’appartenance sociétale avaient progressivement pris forme à telle enseigne que des démarcations firent surface dans le champ de la culture matérielle.

Certaines disjonctions culturelles, que les archéologues ont réussi à mettre en exergue, rendent bien compte du poids des milieux naturels sur le comportement humain. Ainsi, des frontières culturelles bien discernables ont pris corps entre les anciens groupes humains qui occupaient les abords des cours d’eau et les plaines inondables et ceux qui s’étaient établis en montagne entre les 12e et 15e siècles de notre ère (Datouang Djoussou, 2017). Ce point de vue prend appui sur le partage d’un font culturel entre les ancien·e·s occupant·e·s des plaines du sud du lac Tchad, les abords de la Bénoué et du Mayo-Kébi et celui ayant été développé au nord des monts Mandara au cours d’une fourchette chronologique allant du 13e au 15e siècle.

Similitudes des abords des cours d’eau au Nord-Cameroun

Les abords des fleuves Logone et Chari de la cuvette tchadienne, les plaines adjacentes et ceux de la Bénoué et du Mayo-Kébi semblent avoir fait émerger une culture assez particulière. Cette dernière est celle de la construction des buttes et de la production d’une poterie artisanale.

En effet, les résultats des recherches archéologiques menées au Nord-Cameroun permettent de nos jours de parler d’une aire de culture de buttes. Cette dernière s’est précisément développée dans le bassin du lac Tchad, entre la Bénoué et le Mayo-Kébi. Quoique l’on ait cru que les buttes dont il est question s’étaient formées suite à des occupations successives ou comme une sorte de poubelles où les habitant·e·s y jetaient tout ce qui tombait en désuétude, des analyses plus fines prouvent désormais que certaines ont été délibérément construites.

Se concentrant dans des espaces inondables de la cuvette tchadienne, celle de la Bénoué et la rive droite du Mayo-Kébi (David, 1968 ; Wright et al., 2017), les buttes anthropiques semblent traduire une manifestation culturelle ayant été mise en place dans le but de répondre à certaines difficultés rencontrées par les groupes humains dans leur cadre naturel. Selon leur configuration, elles constituent un mécanisme d’adaptation au milieu naturel savamment pensé. En fait, étant donné que ces milieux étaient constamment inondés pendant les périodes de crues, il fallait trouver des astuces devant permettre aux occupant·e·s d’éviter les déplacements saisonniers dus aux inondations. Pour ce faire, la meilleure façon aurait été de réaliser une sorte de promontoire de quelques mètres au-dessus de vastes plaines du relief local. Mais, bien qu’il soit établi que le phénomène de mise en place de buttes anthropiques se soit propagé du bassin du lac Tchad vers la Bénoué, la technique de construction de ces buttes a varié dans l’espace.

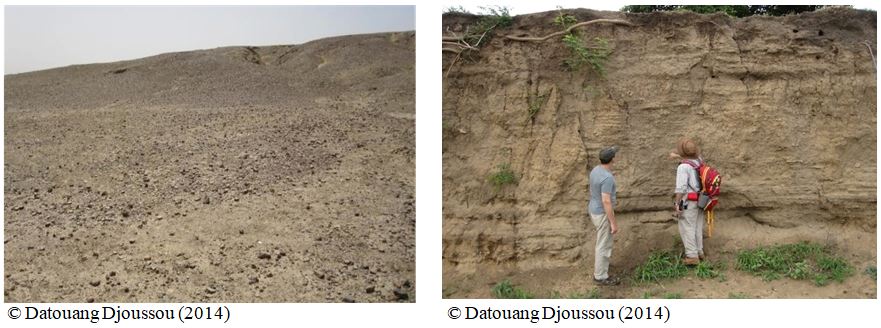

Dans le bassin tchadien, à cause probablement du niveau d’extension du lac Tchad pendant les crues et de la nature peu favorable du sol, les populations avaient trouvé mieux de faire usage des tessons de poterie afin de donner une certaine consistance et stabilité aux buttes. Les tessons étaient mélangés au corps de la terre devant constituer la butte pour que cette dernière ne soit pas démantelée par la furie des eaux. Il semble que la proportion de tessons de poterie dans le corps des buttes était plus élevée que celle de la terre. Cette hypothèse repose sur l’apparence actuelle de nombreuses buttes anthropiques qui font penser, à première vue, à des centres artisanaux de poterie. L’abondance des tessons de poterie donne aux buttes, vues de loin, l’aspect d’une colonne d’oiseaux en déplacement au regard de l’environnement local (planche 1). Cet aspect est plus observable en saison sèche lorsque la végétation rabougrie locale prend une coloration typiquement sahélienne.

Planche 1. Buttes anthropiques (de gauche à droite : Maltam et Langui-Tchéboa)

Certaines buttes, volontairement construites, contiennent à la fois des aires d’habitation, d’inhumation et de production artisanale de figurines et de jarres en terre cuite de toutes sortes. La butte de Maltam, par exemple, regorge de nombre fonds de jarres. À Houlouf, comme sur d’autres buttes anthropiques de la région, il existe un véritable cimetière qui témoigne de la considération qu’avaient les personnes vivantes pour les personnes mortes (Holl, 1994). Cette immense butte-cimetière rend bien compte non seulement d’une culture de mise en bière, mais également d’une ancienne technique de protection des restes mortuaires et, donc, d’une sorte de manifestation des rapports du vivant au mort. Par ailleurs, en dehors de la butte-cimetière de Houlouf, la plupart des buttes anthropiques de cette partie du Cameroun contiennent des aires d’inhumation de type caveau familial et/ou oppida.

Dans l’ensemble, hormis les nombreux fonds de jarres et urnes funéraires, les buttes anthropiques des abords du Logone et du Chari sont dotées d’une richesse culturelle très apparente qui les distingue des buttes connues dans certaines localités du Nord-Cameroun. Cette richesse est principalement caractérisée par une surabondance de vestiges en terre cuite constitués d’innombrables tessons de poterie et d’éléments artisanaux dont les plus remarquables sont les figurines anthropomorphes et zoomorphes. Cette abondance d’éléments culturels céramiques, baptisée civilisation de terre cuite, a connu une grande popularité dans la sous-région, voire au-delà. Ces éléments de la culture matérielle se situent dans le même sillage culturel que ceux de la civilisation Nock du Nigeria, mais surtout des statuettes et jarres funéraires en terre cuite de Djenné-Djeno au Mali.

Par contre, dans l’aire comprise entre la Bénoué et la rive droite du Mayo-Kébi, malgré la persistance de certains traits culturels se rapportant à la culture matérielle, le mécanisme de construction des buttes se déconnecte un peu de celui du bassin tchadien. En fait, le taux de tessons de poterie dans l’ossature des buttes est très bas. Sur certaines buttes comme celle de Langui-Tchéboa (planche 1), on n’a même pas fait usage des tessons de poterie quoique l’inhumation dans des jarres ou urnes funéraires y ait été pratiquée. Le même constat se dégage à Bé où David a fouillé, à quelques encablures du Mayo-Kébi, une butte qui s’élève au-dessus du yaéré local. Cependant, l’exception confirmant souvent la règle, la butte de Loumbou est la seule de cette aire où les tessons de poterie ont été considérablement utilisés.

Malgré le manque d’une cartographie exacte des buttes anthropiques de la partie camerounaise du bassin du lac Tchad, de la vallée de la Bénoué et dans d’autres parties de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, une esquisse de configuration planimétrique peut être faite. Dans la partie comprise entre la rive droite du Mayo-Kébi et la Bénoué, les travaux de reconnaissance et de fouilles archéologiques sur les buttes anthropiques remontent à la fin de la deuxième moitié des années 1960 (David, 1968). En 2014, des tests d’évaluation y ont été également conduits (Wright et al., 2017). Au final, une carte des buttes anthropiques organisées autour des cours d’eau a été dressée par Wright et al. (ibid.).

Rappelons tout de même que les sites de buttes anthropiques ne constituent pas une particularité culturelle du bassin du lac Tchad et de la région comprise entre la Bénoué et le Mayo-Kébi. Plusieurs sites de cette nature ont été découverts en Afrique de l’Ouest. C’est le cas par exemple de l’aire à buttes anthropiques entre la Mauritanie et le Sénégal, entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et la Mauritanie, entre le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigéria, entre le Bénin, le Ghana et le Togo, au sud du Nigéria et entre le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad.

Montagnes et structures en pierre sèche

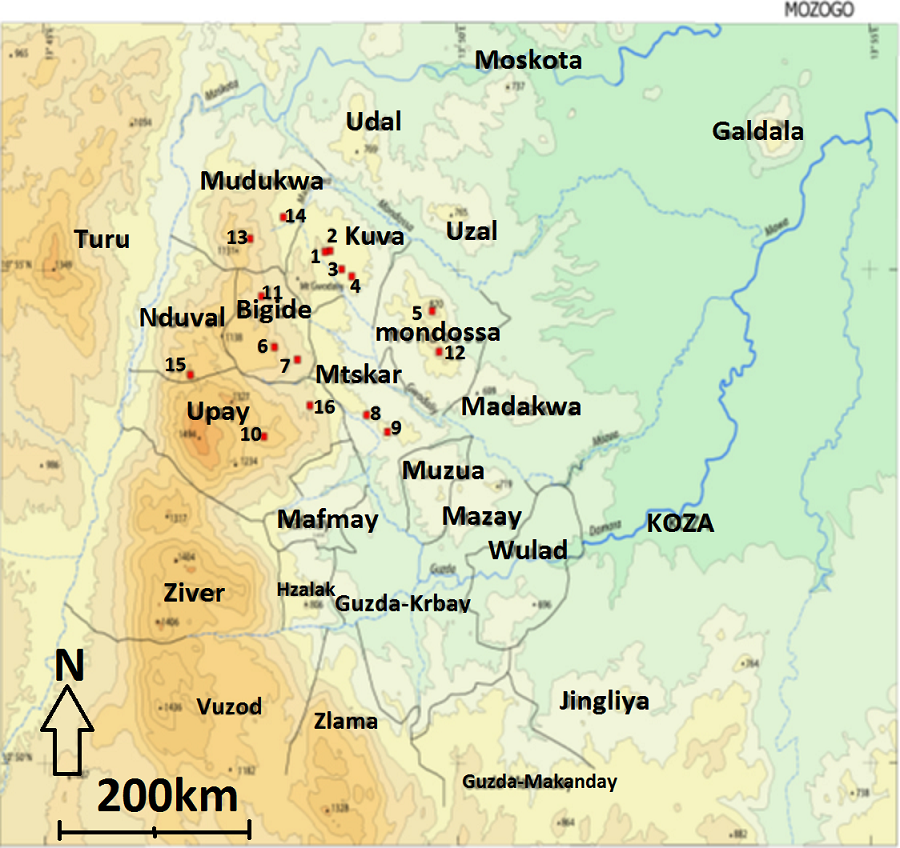

Les recherches archéologiques des deux dernières décennies ont révélé l’existence d’une culture architecturale propre aux monts Mandara septentrionaux. Cette culture, dont l’essor et l’apogée sont compris entre les 13e et 16e siècles de notre ère (David, 2008 ; MacEachern et al. 2010 ; Datouang Djoussou, 2017), s’enracine profondément dans le milieu naturel. Elle témoigne des rapports de l’humain à la nature dans la mesure où son substrat matériel tient à la transformation des matériaux mis à disposition par la nature. Il s’agit d’une maçonnerie à sec réalisée au travers de l’usage exceptionnel des pierres, localement connue sous le nom de Diy-gid-biy (DGB). Ce sont des structures maçonnées à l’aide de blocs de granite qui ont une certaine singularité architecturale et sont réparties sur une aire de 24 km2.

Cette singularité est marquée par les éléments architecturaux constituant les différentes bâtisses, mais surtout par le traitement des parements qui se dégagent davantage comme le principal trait apparent définissant cette maçonnerie. Cette caractéristique fait des DGB le plus ancien style architectural vernaculaire des monts Mandara septentrionaux. N’existant plus que sous la forme de ruines, cette architecture est d’une importance notable.

Sur le plan organisationnel, les Diy-gid-biy sont constitués de plateformes ou de complexes de plateformes contiguës dont le nombre et les dimensions varient d’un site à un autre (Datouang Djoussou, 2006, 2017). Certaines de ces structures sont renforcées par des contreforts ou des murs de soutènement et des terrasses adjacentes. Toutefois, leurs dimensions permettent de les classer en quatre catégories : structures très grandes (1 320 m2 à 1 680 m2), grandes (600 m2 à 830 m2), moyennes (460 m2 à 540 m2) et petites (50 m2 m à 400 m2).

Malgré cette variété des dimensions des Diy-gid-biy, il existe des éléments architecturaux qui apparaissent comme une particularité de ladite maçonnerie. Cette affirmation s’appuie sur les résultats des fouilles archéologiques opérées sur les DGB-1, DGB-2 et DGB-8 qui ont permis de prendre connaissance de la récurrence d’un certain type de structures sur les trois sites. Il s’agit des couloirs incurvés et en forme de S, des escaliers et des portes avec linteau.

Outre ces caractéristiques dimensionnelles et organisationnelles des Diy-gid-biy, les aspects extérieurs desdits sites concourent à donner de l’ampleur à leur singularité (figure 5). En effet, la caractéristique principale apparente des sites DGB réside dans leur style architectural quoique l’homogénéité de ce dernier ne soit pas absolument acquise sur toutes les ruines. Ce style qui est sans doute la traduction de la maîtrise de l’art de bâtir à sec serait également le fruit d’une volonté assez manifeste de donner une apparence très esthétique aux parements des plateformes et à ceux des autres murs qui leur sont associés.

Le style architectural DGB, jamais connu dans le bassin du lac Tchad et la sous-région d’Afrique Centrale (Datouang Djoussou, 2017), partage une certaine contemporanéité avec les structures de même nature de l’Afrique australe. Cependant, les Diy-gid-biy diffèrent, par leur organisation structurelle et leur style architectural, des bâtisses en pierre sèche qu’on rencontre au Zimbabwé et au Botswana par exemple. Ici, seuls le site Khami, le Hill Complex et le Valley Complex du Great Zimbabwe ont une maçonnerie compacte et bourrée de pierres.

Au total, l’architecture Diy-gid-biy marque une identité culturelle propre à un groupe d’individus ayant accepté de partager et de manifester leur appartenance socioculturelle dans une aire géographique au sein de laquelle ils sont appelés à composer avec les éléments de la nature. Cet élément culturel, qui constitue l’évidence la plus frappante d’une ancienne occupation plus ou moins permanente des monts Mandara septentrionaux, se dévoile également comme l’estampille culturelle exclusive d’une société humaine. L’uniformisation quasi totale du modèle architectural et la récurrence de certains éléments constitutifs soulignent davantage les mécanismes de reconnaissance de sa culture et d’attachement à cette dernière.

Conclusion

Au regard de ce qui précède, l’on retient qu’il y a eu existence d’un ancien culturescape dans le Nord-Cameroun. Ce dernier semble avoir été en corrélation avec le milieu naturel à partir duquel furent tirées les matières premières ayant servi pour la production des ensembles culturels distinctifs. Il s’agit de nombreuses évidences archéologiques mises au jour dans la région et sur lesquelles plusieurs projets de recherche ont été conduits. De manière schématique, l’on notera qu’il y a eu distribution transrégionale des cultures qui laissent entrevoir un culturescape qui met en relief des sortes de frontière culturelle.

Les plaines inondables péritchadiennes et de la cuvette la Bénoué ont connu un essor des buttes anthropiques comme mesure d’adaptation et de contournement des vicissitudes de la nature. Ces buttes anthropiques, qui marquent une certaine identité culturelle, sont bien discernables, au regard du paysage environnemental, dans les régions mises en relief. Par ailleurs, un groupe d’individus a su mettre sur pied, dans les monts Mandara septentrionaux, un style architectural très singulier, connu de nos jours sous le nom de Diy-gid-biy. Cette architecture, très spécifique au nord des monts Mandara camerounais, forme un isolat culturel local qui renforce l’idée de culturescape qui s’entend comme une sorte de frontière culturelle mettant en relief les grands traits de différenciation de ce qui constitue certaines anciennes cultures révélées par l’archéologie au Nord-Cameroun.

***

Jean-Marie DATOUANG DJOUSSOU, Université de Maroua – ddjoussoujm2005@yahoo.fr

Références bibliographiques

Beauvilain, A. (1989). Nord-Cameroun. Crises et peuplement [thèse de doctorat]. Université de Rouen.

Datouang Djoussou, J.-M. (2017). Tendances archéologiques et techniques séculaires révélées au Nord-Cameroun. Rhumsiki. Revue scientifique de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences de l’Université de Maroua, 5, 45-58.

Datouang Djoussou, J.-M. (2013). Patrimoine et patrimonialisation au Cameroun : les Diy-gid-biy des monts septentrionaux pour une étude de cas [thèse de doctorat]. Université Laval.

Datouang Djoussou, J.-M. (2006). Étude d’une maçonnerie traditionnelle : les Diy-Gi’d-Biy des monts Mandara [mémoire de DEA]. Université de Yaoundé I.

David, N. et al. (2008), Performance an Agency: the DGB site of northern Cameroon. British Archelogical Reports.

David, N. (1968). Archaerological reconnaissance in Cameroun. Expedition, 3(10), 133-170.

Holl, A. (1994). The cemetery of Houlouf in northern Cameroon (AD 1500-1600) fragments of a past social system. Afrcan Archaelogical Review, 12, 133-170.

MacEachern, S., Datouang Djoussou, J.-M. et Janson Lapierre, R. (2010). Research at DGB-1, Northern Cameroon. Nyame Akuma, 73, 37-45.

Wright, D. et al. (2017). Iron Age Lnadscapes of the Benue River Valley, Cameroun. Journal of Field Archaeology, 45(5), 394-407.

- La notion de culturescape est un néologisme calqué sur celui d’ethnoscape forgé par Arjun Appadurai. Sur ce, elle renvoie à une distribution transrégionale des éléments culturels qui dressent une certaine physionomie culturelle segmentée en ensembles distinctifs. ↵