2 Évanescence des frontières et extension du terrorisme au Cameroun : le cas de Boko Haram aux abords du lac Tchad et des Monts Mandara

Aimé Raoul SUMO TAYO

Résumé

Le présent article s’appuie sur du matériau produit au cours d’une enquête ethnographique à l’Extrême-Nord du Cameroun, entre 2013 et 2022, pour analyser l’influence du facteur frontalier sur l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais. Il en ressort qu’à côté des facteurs explicatifs traditionnels du mouvement, les caractéristiques sociologiques, économiques, géographiques, géopolitiques et historiques des espaces frontaliers aux abords du lac Tchad ont favorisé l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun. Cette extension a été d’autant plus facile qu’on y note la persistance des solidarités ethniques transfrontalières, la porosité, la fragilité, voire la friabilité des frontières, une faible présence de l’État et des difficultés de coopération sécuritaire avec le Nigeria et le Tchad. Les résultats de cette recherche plaident en faveur d’une décentralisation de l’étude du mouvement et à un local turn qui privilégie des perspectives localisées et rend compte de ce que « Boko Haram » est plusieurs choses à la fois, et se manifeste différemment selon les terroirs.

Mots-clés : Boko Haram, frontière, terrorisme, Lac Tchad, sécurité.

Abstract

This chapter is based on data from ethnographic research in Far North Cameroon between 2013 and 2022. It analyzes border dynamics’ influence on “Boko Haram” expansion in Cameroon. The paper shows that in addition to the traditional explanatory factors of the movement, the sociological, economic, geographical, geopolitical, and historical characteristics of Cameroon’s borders on the shores of Lake Chad have favored “Boko Haram”’s operational area extension in Cameroon. This extension has been more straightforward given the persistence of cross-border ethnic solidarity, the porosity, fragility, and even fragility of borders, a weak presence of the state at the margins, and difficulties in security cooperation with Nigeria and Chad. The results of this research argue in favor of a decentralization of the study of “Boko Haram” and a local turn that privileges localized perspectives.

Keywords: Boko Haram, boundaries, terrorism, Lake Chad, security.

Introduction

Depuis 2014, le Cameroun est officiellement en guerre contre « Boko Haram »[1], un groupe djihadiste d’origine nigériane, qui a tiré profit de la configuration des espaces frontaliers pour étendre ses activités au reste de la sous-région. Plusieurs paradigmes explicatifs sont mobilisés dans la littérature sur cet enjeu sécuritaire majeur pour les pays concernés. Certaines études tiennent l’idéologie religieuse pour facteur de radicalisation et s’inscrivent dans la thèse culturaliste de « la radicalisation de l’islam » (Comolli, 2015; Seignobos, 2014; Galy, 2016). D’autres insistent sur les facteurs socio-économiques tels que le chômage, la pauvreté, l’illettrisme, la précarité (Ojochenemi et al., 2015; Saïbou Issa, 2016a) et s’inscrivent dans le courant de l’« islamisation de la radicalité » (Roy, 2016). Certains travaux, à l’instar de ceux de MacEachern (2018) et Seignobos (ibid.), soutiennent la thèse d’une transmission intergénérationnelle des mémoires collectives des violences du passé et perçoivent « Boko Haram » comme l’expression de contentieux historiques multiséculaires. Kassim et Nwankpa (2018) Zen[2] et Varin (2016) insistent, quant à eux, sur la dimension internationale de « Boko Haram » qui est analysé comme une franchise locale du djihadisme international. D’autres auteurs et autrices, en revanche, privilégient des analyses locales (Pérouse de Montclos, 2015 et 2020; Hansen, 2020) et insistent sur la dimension située du djihadisme dans le bassin du Lac Tchad. Pour Alexander Thurston (2018), par exemple, « Boko Haram » s’explique par l’interaction entre la religion et la politique au niveau local. Une telle lecture est également présente chez Saïbou Issa (2016a, p. 7) pour qui le projet d’islamisation des comportements, de la gouvernance et des institutions du groupe djihadiste n’est que le résultat de l’échec d’un modèle de gouvernance. Le mouvement se présente alors comme une alternative, car il propose un discours de justice sociale qui séduit une frange de la population aux abords du lac Tchad (Cohen, 2015, p. 81) qui, à bien d’égards, instrumentalise « Boko Haram » pour porter ses revendications. Il existe d’autres modèles explicatifs intéressants, notamment celui que propose Barkindo (2018) qui voit en l’insurrection l’avatar paradoxal de la contre-insurrection, ou celui de Matfess (2017) qui adopte une lecture sexo-genrée et explique le djihad de « Boko Haram » par un contexte de marginalisation des femmes au nord du Nigeria.

Prises isolément, ces explications traditionnelles ne sont pas assez pertinentes. À bien des égards, « Boko Haram » est le produit d’une causalité combinatoire qui s’articule différemment d’une contrée à une autre, d’une période à une autre. L’enjeu, pour le chercheur ou la chercheuse, dès lors, est de dépasser les modèles qui proposent des raisonnements causalistes ou finalistes qui relèvent de l’illusion étiologique. Dans ce contexte, il peut être intéressant de se départir de cette vue fixiste et causaliste pour passer à une approche relationnelle et dynamique (La rédaction, 1993, p. 2). Comme le souligne Saïbou Issa (inédit), « L’intelligence de la crise sécuritaire et humaine due, à l’épaississement de Boko Haram et à ses menées létales et déstabilisatrices dans le bassin du lac Tchad, appelle le renouvellement constant des grilles d’analyse ».

C’est la raison d’être de cette réflexion qui s’intéresse à l’influence du facteur frontalier sur l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais. Concrètement, il questionne, selon une approche historico-sociologique, le lien entre la nature des frontières dans le bassin du lac Tchad et l’expansion rapide du terrorisme vers le Cameroun. Bien qu’il faille se garder de transformer la frontière en causalité, la thèse défendue par cet article est qu’à certains égards, les dynamiques frontalières ont été un facteur d’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » vers les pays voisins du Nigeria, notamment le Cameroun. Comme l’ont fait avant elle les contrebandiers, les coupeurs de routes, les populations, la secte « Boko Haram » a utilisé la frontière comme une ressource au service de son projet global d’islamisation de la gouvernance. Cet article met en lumière des stratégies et logiques de réseaux, ainsi que les solidarités ethniques, matrimoniales, commerciales qui ont rendu évanescentes les frontières et permis l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Le matériau de cet article est issu d’une enquête ethnographique que je mène depuis 2013 sur « Boko Haram » et ses dynamiques dérivées au Cameroun. Le raisonnement est basé sur une lecture croisée des documents d’archives administratives et sécuritaires, de la littérature grise sur l’extrémisme violent dans l’Extrême-Nord du Cameroun et des données produites au cours d’entretiens divers réalisés, lors de mes séjours de recherche sur le théâtre camerounais de « Boko Haram », avec des acteurs privilégiés de l’insurrection et de la contre-insurrection. Tout au long de l’enquête, les considérations liées à l’éthique de la recherche ont été prises en compte[3].

L’analyse du matériau produit pendant cette recherche permet de montrer que la géopolitique du bassin du lac Tchad et la configuration physique et les supports de tracés ont rendu évanescentes les frontières dans cet espace. Cet article insiste également sur la configuration socio-anthropologique des espaces frontaliers et le déficit du contrôle territorial comme facteurs de l’expansion de la menace djihadiste et ses dynamiques dérivées au Cameroun.

Géopolitique du bassin du lac Tchad et extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram »

Contrairement aux grands groupes djihadistes internationaux, jusqu’ici, « Boko Haram » limite son action à une zone géographique bien précise qui correspond au territoire qu’il veut contrôler, même si certaines données attestent de la présence de quelques-uns de ses membres au Mali en 2012. Mais globalement, l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun est constituée des espaces situés aux abords du lac Tchad et des monts Mandara, lesquels constituent l’ancienne aire d’extension du royaume du Bornou, du Wandala et des principautés Kotoko. Cet espace est de nos jours partagé entre plusieurs États. Historiquement, cette région est hautement conflictogène et constitue une zone de refuge multiséculaire pour des populations réfractaires aux entités politiques conquérantes.

Un espace partagé entre quatre pays

Le bassin du lac Tchad est partagé entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Ses frontières ont été fixées par les anciennes puissances coloniales, notamment la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. De nombreux contentieux territoriaux ont longtemps bridé la coopération transfrontalière dans cet espace et retardé les efforts de coopération entre les États concernés par la menace « Boko Haram ». En effet, s’il existe bien une longue tradition de coopération sur la lutte contre les effets du changement climatique, la désertification et la sécurité alimentaire dans bassin du lac Tchad, le multilatéralisme sécuritaire dans cet espace a longtemps été impacté par des contentieux territoriaux, notamment celui qui a opposé le Cameroun au Nigeria au sujet de nombreuses localités du lac Tchad. Cette question a été réglée par la Cour internationale de justice de la Haye à travers son arrêt du 10 octobre 2002. Dans le même ordre d’idées, les relations entre le Nigeria et le Tchad ont longtemps été minées par de nombreux incidents frontaliers comme ce fut le cas lorsque, du point de vue nigérian, les troupes tchadiennes avaient attaqué la compagnie de Kanassarom et d’autres îles du lac Tchad entre le 18 avril et le 25 mai 1983. En outre, les forces de sécurité tchadiennes sont fréquemment accusées de harceler les pêcheurs nigérians dans le lac (Omede, 2006, p. 13).

Cette multitude de contentieux territoriaux a eu un impact sur les perceptions qui, elles-mêmes, ont rendu difficile toute coopération dans les premiers moments de l’insurrection de « Boko Haram » au Nigeria. En effet, les relations bilatérales entre le Cameroun et le Nigeria ont longtemps été marquées par la méfiance mutuelle. Au Nigeria, le Cameroun était perçu comme le principal enjeu de défense pour le pays, en raison de ses « atteintes à l’intérêt national et à la sécurité du Nigeria » (Omede, 2006, p. 9). Ces difficultés étaient également liées à la suspicion des voisins francophones du Nigeria. Ces anciennes colonies et territoires sous tutelle française avaient tendance à éviter toute coopération sécuritaire poussée avec leur puissant voisin (Chouala, 2015). Le Cameroun, par exemple, a régulièrement fait part de son « extrême réserve » au sujet de la demande nigériane d’un droit de poursuite des insurgés[4]. Depuis les années 1970, le Nigeria propose en vain au Cameroun l’institution de patrouilles mixtes pour sécuriser leurs espaces frontaliers communs[5]. Cette requête pour des patrouilles mixtes a été réitérée le 18 février 2012 au cours d’une audience accordée par le Premier ministre Yang à une délégation nigériane conduite par le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Henry Odin Ajumogobia (National Defense College, 2013, p. 21). Visiblement, le Cameroun avait gardé de mauvais souvenirs d’une initiative antérieure de mutualisation des forces armées au sein de la PAMINT créée dans le cadre de la démarcation des frontières dans le lac Tchad dans les années 1980[6]. Même entre voisins francophones, la coopération sécuritaire n’était pas optimale. Le Tchad avait vainement sollicité du Cameroun la création d’une brigade mixte pour lutter contre le grand banditisme sur leur frontière commune. L’on justifiait les réticences camerounaises par le fait que l’armée tchadienne était opérationnelle au gré des alliances et des défections et, par conséquent, une brigade mixte permettrait à d’ex-soldats, Tchadiens devenus rebelles, de disposer d’informations sensibles ou secret-défense (Koungou, 2010, p. 123).

Il fallut l’intervention de la France pour que les pays du bassin du lac Tchad se mettent à coopérer pour lutter contre « Boko Haram ». Le sommet de Paris pour la sécurité au Nigeria, du 17 mai 2014, a marqué le début de la mutualisation des efforts dans la lutte contre la menace « djihadiste ». Il a permis de venir à bout des contentieux historiques et des stéréotypes et craintes qui ont longtemps empêché la mutualisation des efforts. Selon un diplomate français, cité par le magazine Jeune Afrique, il s’agissait de « faire le lien politique et diplomatique entre les pays de la région. Nous voulons pousser le Nigeria à s’ouvrir aux pays de la sous-région, mais aussi convaincre les pays limitrophes, notamment le Cameroun et le Tchad, qu’ils sont eux aussi concernés »[7]. Comme le souligne le professeur nigérian Kyari Mohammed,

Le sommet de Paris a été utile dans la mesure où notre voisin de l’Est, c’est-à-dire le Cameroun, est désormais impliqué avec le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme. Vous pouvez comprendre l’appréhension initiale du Cameroun. Ils se disaient « Boko Haram est un problème nigérian, nous ne voulons pas qu’il devienne un problème camerounais »[8].

Malgré cette avancée, « Boko Haram » avait déjà tiré avantage des retards d’allumage dans la mutualisation des efforts par les États riverains du lac Tchad. Le groupe a fait des abords du lac Tchad une terre de recrutement et d’opérations à cause de sa position stratégique, à la jonction entre quatre États et par son accès difficile, notamment pour les armées de la sous-région. Il a également tiré profit des pesanteurs historiques, celles liées à la corruption des agents des forces de l’ordre et des difficultés de coopération dans le domaine de la sécurité entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria.

Au début de l’insurrection, « Boko Haram » disposait de moyens financiers importants qui attiraient les recrues camerounaises. Ces dernières étaient rémunérées et participaient au pillage des boutiques au Nigeria. Elles revenaient dans leurs villages respectifs avec des motos et des vêtements de grande valeur et pouvaient enfin se marier. Leur richesse soudaine et leur changement de statut ont été un facteur d’enrôlement d’autres jeunes : on allait au « djihad » comme en aventure. Des allers-retours entre l’insurrection et la vie normale étaient possibles jusqu’en 2014, car le Cameroun n’avait pas encore formellement déclaré la guerre à « Boko Haram ». Mais selon des gendarmes interrogés à Mora en 2017, il était facile de repérer un « djihadiste ». Au-delà de son accoutrement qui était le signe extérieur de son changement de statut, celui-ci s’illustrait généralement par son arrogance, son attitude de mépris et sa condescendance. Quand vous le croisiez, vous devriez klaxonner longtemps pour qu’il libère le passage, même lorsqu’il était à vélo[9]. Pour le commandant de compagnie de Mora, ce mépris découlait de ce que le jeune rural qu’il était hier avait appris les techniques de combat et au Nigeria où il allait combattre, il était le maître des lieux[10].

L’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » découle ainsi, dans une certaine mesure, de l’inertie des autorités camerounaises et de leur mauvaise appréciation de la situation sécuritaire. En effet, la montée en puissance de ce groupe s’est faite pendant une longue période d’incubation de plus de deux décennies. Pendant ce temps, les autorités du Cameroun et du Nigeria l’ont perçu comme un « épiphénomène d’insécurité passager, sur le point d’être résorbé » (Seignobos, 2014, p. 157). Plus grave, avant la déclaration de guerre, certains insurgés pavanaient avec leur arme en bandoulière en territoire camerounais. Lorsqu’ils étaient interpellés par les gendarmes et policiers camerounais, il leur était simplement demandé de déposer leurs armes avant de traverser la frontière. Des élites locales semblent avoir joué un rôle important dans le pourrissement de la situation, car elles intervenaient régulièrement lorsque des « djihadistes » étaient interpellés. Elles ont naïvement cru que leurs arrangements permettraient d’épargner le Cameroun. Certaines de ces personnes étaient des agents de renseignements au service de ces dignitaires[11]. En outre, de nombreux jeunes frontaliers se sont reconvertis dans le recel de marchandises pillées par leurs amis d’enfance passés à « Boko Haram »[12]. De nombreux jeunes de Bornori, par exemple, avaient rejoint Boko Haram. En 2014, ils vivaient le long de la frontière et revenaient nuitamment pour des visites familiales. Un bouclage y avait eu lieu le 21 novembre 2014 avec des éléments du BIR et du 42e BIM de Mora. On y avait trouvé des AK 47, des boîtes de chargeur garnies, des armes de fabrication artisanale et des fausses pièces d’identité.

Une zone hautement conflictogène

Au-delà des difficultés de coopération entre les États riverains, la conflictualité des abords du lac Tchad tient principalement de la proximité du Nigeria. En effet, en 2012, cet État fédéral avait été classé par le Global Terrorism Index, 7e pays le plus touché par le terrorisme, avec un score de 7, 242, derrière l’Irak, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Inde, le Yémen et la Somalie (Institute for Economics and Peace, 2012). La présence des foyers de l’intégrisme religieux au nord Nigeria constituait une fenêtre de vulnérabilité pour les autres États riverains du lac Tchad. Sous pression de l’armée nigériane, dans l’incapacité de se réfugier dans les brousses profondes de l’État de Bornou et compte tenu de l’hostilité des rives méridionales du lac, les combattants de « Boko Haram » se sont réfugiés sur le versant occidental des monts Mandara voulant ainsi tirer profit du domaine défensif que représentent les Gwoza Hills. De plus, cette zone stratégique offre des possibilités de contrôle des axes Yola, Maiduguri, Damaturu, vers le Cameroun (Seignobos, 2014, p. 150). Des djihadistes se sont également réfugiés dans le lac Tchad. Ces deux sanctuaires sont assez proches des frontières internationales. L’extension des actions de « Boko Haram » vers les localités camerounaises de Waza et Double, par exemple, a fort à voir avec la présence, près de la frontière, de ses principaux sanctuaires et points d’appui qu’étaient Banki, Tarmoua, Barkari, Fadeke et Kalagubdo.

En effet, en 2014, avant l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais, les principales bases des « djihadistes » en face du département du Mayo-Tsnaga étaient : Madagali, située à 15 km du carrefour Dlamang, Gossi, à 3 km de Tourou, et Kerawa Mafa. En face du département camerounais du Logone-et-Chari, les principales bases de Boko Haram étaient : Woulgo, située à 19 km de Fotokol, Tchoukoungoudou dans le lac Tchad, à 50 km de Fotokol, et Saguir, située à 30 km de Hilé Alifa. D’autres villages secondaires à l’instar de Yarakoua, Kirta et Sigal étaient réputés être des bases de recrutement de la secte. Face au département camerounais du Mayo-Sava, la principale base de « Boko Haram » a longtemps été le village de Sambissa, située à 15 km de Kerawa et à 30 km d’Amchidé. L’on avait également Tarmoa, Waeafaye, Zamtalayi, Blamassa, Mabaraka, Damboua, ainsi que des petits villages camerounais tels que Homaka, Thouski, Tchakamari et dans une certaine mesure Bondéri, qui ont longtemps été sous forte influence « Boko Haram ».

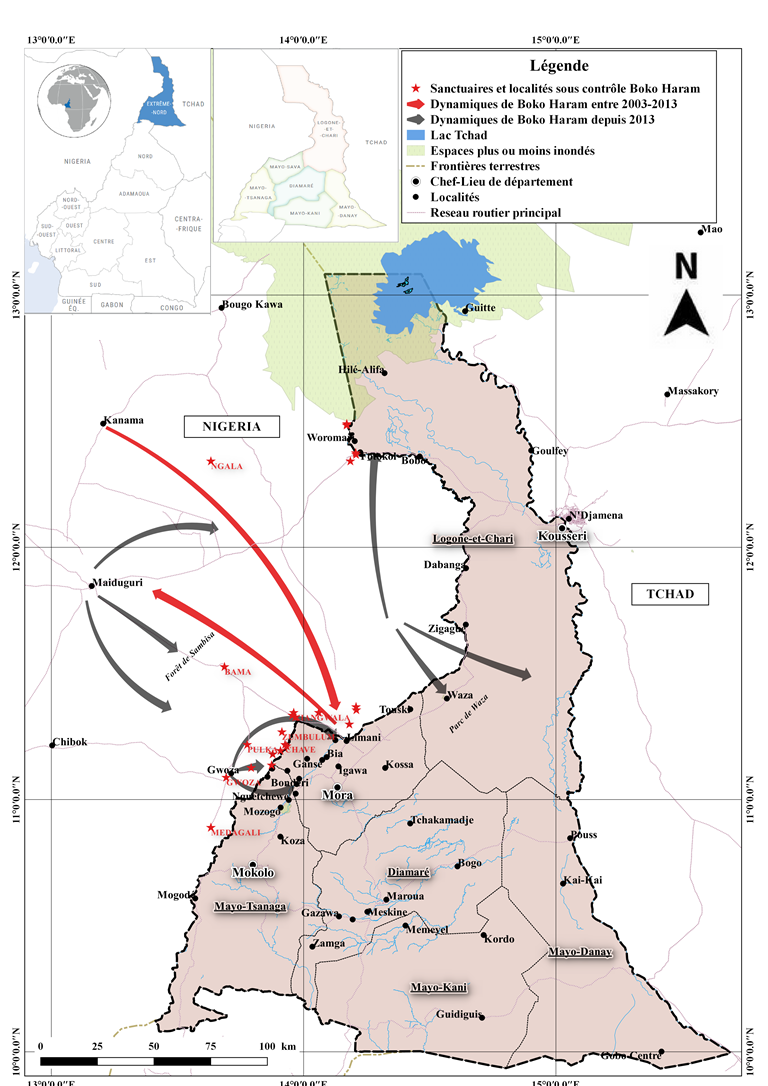

Carte 1. Les sanctuaires Boko Haram au voisinage immédiat du Cameroun entre 2014 et 2016

Malgré la destruction de la plupart de ces grands sanctuaires, entre 2016 et 2019, ISWAP a de nombreux sanctuaires dans le lac Tchad, à l’exemple de Tombouma, « Abuja », Abdoulari et Koloram. Les groupes qui agissent au Cameroun partent des localités nigérianes de Bukar Mariam, Abganaram, Bagadaza et Chul, principalement. Il s’agit de groupuscules désorganisés et regroupés en communautés dans des villages nigérians tels que Kalabalgue, Ndufu, Muktu et Naba Forest par exemple. Dans la forêt de Naba, les « djihadistes » sont présents à Rodagui, Koaye, Bembem et Tereji. En ce qui concerne les zones adjacentes au parc Waza, il existe des groupes résiduels de « Boko Haram » dans la région d’Amtchaka, avec ses villages satellites de Diguime, Chawa, Chirawa, Batara, Thungurmi et Mordo. En face du département du Mayo-Tsanaga, « Boko Haram » a encore des sanctuaires sur le mont Tagoshe. Ses adeptes utilisent le village de Marawa et les environs pour s’infiltrer dans le Mayo Moskota. Les groupes opérant dans les localités camerounaises partent également des sanctuaires résiduels tels que Mina Kote, Kote Kina, Mayen Magderwenie, Goudeli, Shavey, Valley et Dekbawa, Loupere, Hyawa et Quatara sur les monts Mandara.

L’extension de l’aire opérationnelle de Boko Haram au Cameroun tient également de la configuration sociopolitique des espaces frontaliers qui a permis à « Boko Haram » de se greffer aux dynamiques sociopolitiques locales, en instrumentalisant, par exemple, les antagonismes ethniques et la question foncière (Rangé, 2020). Dans le même temps, les populations locales instrumentalisent Boko Haram pour régler leurs problèmes socio-économiques. En effet, avant l’expansion de l’aire opérationnelle de Boko Haram, les espaces concernés au Cameroun étaient le théâtre d’enjeux politiques, écologiques, économiques et sécuritaires. Ces dernières années, la pression démographique, le réchauffement et la désertification semblent menacer le lac Tchad dans son existence même. Cette situation pousse les populations à l’exode vers les zones lacustres. La concentration démographique qui en a découlé a dégradé davantage le milieu et les ressources naturelles disponibles. Ce faisant, elle a précipité le destin de la région tout en alimentant les tensions communautaires (Bagadoma, 2007, p. 6).

Des populations majoritairement nigérianes se sont installées massivement, depuis les années 1980, dans les parties camerounaises, nigériennes et tchadiennes du lac parce que dans leur pays, de grands espaces cultivables et des pâturages avaient été confisqués par les autorités dans le cadre du projet dénommé Chad Bassin Development Authority (CBDA) (Saïbou Issa, 2012, p. 106). Cette forte immigration est à l’origine de nombreux conflits fonciers. Un bulletin de renseignement camerounais attribue les multiples incidents et contestations du tracé de la frontière Cameroun-Nigeria au niveau du lac Tchad aux ambitions d’une autorité traditionnelle nigériane qui, pour accroître son prestige, poussait les habitant·e·s d’autres villages nigérians à s’installer dans sa localité. Ainsi, pour pallier à l’insuffisance des terres cultivables qui en découlaient, il contestait les frontières internationales[13].

De nombreux conflits agropastoraux et des tensions communautaires naissent également de cette rareté de ressources. Les populations camerounaises de Boumgour Makary se sont disputé des terres cultivables du Lac avec les Nigérians de Ngala. Le retrait progressif des eaux du Lac pendant la saison sèche faisait avancer les éleveurs nigérians en transhumance vers ces terres camerounaises qui, dans la même période, étaient occupées par les pêcheurs camerounais qui se livraient aux travaux champêtres[14].

Avec l’insurrection de Boko Haram, les abords du lac Tchad et des monts Mandara sont devenus un espace encore plus conflictuel. En s’installant dans la région du lac Tchad, « Boko Haram » a pris le contrôle d’une zone de non-droit, lieu de trafics de tous genres, consolidant ainsi sa connexion avec les réseaux de trafiquants qui le fournissaient déjà en armes (Cohen, 2015, p. 76). D’ailleurs, le lac Tchad a toujours constitué un lieu de refuge pour des populations réfractaires aux entités politiques conquérantes (Pérouse de Montclos, 2015, p. 32). Il s’y est développé, au fil des années, voire des siècles, ce que Nicolas Courtin (2015, p. 16) appelle des « sociétés de refus », des contre-sociétés de « bandits », de trafiquants ou des djihadistes, tous formant le « collectif du refus » qui cherche le salut dans « Boko Haram ». Le mouvement insurrectionnel y a joué des rivalités ethniques et noué des alliances qui lui ont permis de mettre la main sur l’économie informelle locale. L’on a tendance à voir, dans le choix de ces sanctuaires, la preuve de la profondeur historique de l’insurrection de « Boko Haram » et l’expression d’une continuité dans les pratiques migratoires, exil vers les espaces frontaliers, de Dan Fodio à Shekau (MacEachern, 2020, p. 5). Pourtant, il s’agit banalement d’un phénomène classique de guerre asymétrique par lequel des insurgés occupent des maquis à partir desquels ils harcellent et infiltrent les dispositifs des États auxquels ils font face (Pérouse de Montclos, 2020, p. 7). La présence de ces zones de refuge au niveau des espaces frontaliers et la configuration physique des frontières ont contribué à l’extension des actions de « Boko Haram » vers le Cameroun.

Configuration physique des frontières et extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram »

L’extension de l’insurrection de Boko Haram, du Nigeria vers le Cameroun, tient de la configuration physique des frontières, notamment leur faible matérialisation, leur transparence et des effets de polarisation qui les affectent.

Une frontière faiblement matérialisée

L’expansion de l’aire opérationnelle de Boko Haram au Cameroun a été facilitée par la configuration physique de la dyade camerouno-nigériane. En effet, une des caractéristiques des frontières au niveau du lac Tchad est qu’elles suivent des éléments naturels. Si ailleurs le choix des fleuves comme support de la frontière offre des possibilités défensives importantes et légitimes, au niveau du lac Tchad, la frontière traverse une zone où les eaux varient fortement en fonction des pluies et des saisons. Les supports de la frontière ont ainsi facilité la diffusion de l’insurrection de Boko Haram du Nigeria vers les pays voisins. Entre le Cameroun et le Nigeria, par exemple, le fleuve El-Beïd qui sert de limite internationale à ce niveau change de cours et son assèchement pendant l’été rend la frontière extrêmement poreuse. Cette situation a facilité de nombreuses attaques à partir du Nigeria. L’attaque de Fotokol du 4 février 2015, par exemple, a été facilitée par la décrue du fleuve El Beïd[15].

L’enjeu de l’extrême porosité des frontières est important, car, contrairement à ce qu’affirme Karmon (2014), « Boko Haram » n’a jamais disposé de sanctuaire sur le territoire camerounais. Les raids contre les villages et les assauts contre les postes de l’armée camerounaise sont lancés à partir du Nigeria. Il en est de même des mines explosives improvisées et des bombes humaines qui sont préparées dans les sanctuaires nigérians de « Boko Haram » et projetées au Cameroun. Dans l’arrondissement du Mayo-Moskota, par exemple, le relief est constitué d’une plaine et de multiples collines qui permettent un repli facile aux insurgés après leurs incursions. La géographie locale leur offre, en outre, de nombreux couloirs de mobilité et une variété d’itinéraires de repli. Leur empathie naturelle avec le milieu tient de ce que les insurgés qui agissent sur cette section sont des jeunes qui sont partis au début de l’insurrection et qui connaissent très bien les terroirs dans lesquels ils agissent. Des entretiens croisés ont permis d’identifier, pour le seul arrondissement de Mayo-Moskota, trois principaux couloirs d’infiltration en 2021 :

- le couloir de Itéré par lequel les « djihadistes » descendent, la nuit tombée, pour écumer les villages de Bovongolo, Hourbech, Dzamassaf, Oudal, Ouzal, Guva et Mandoussa;

- le couloir de Mbaljuel où ils s’infiltrent dans les villages de la plaine, notamment Mozogo, Nguetchewe, Gokoro, Karazawa, Goldavi;

- le couloir de Djibrili qui mène à Zamga, Tala-Massali, Ashigashia et Bala-Tixe[16].

Ces différents couloirs sont utilisés pour les raids contre les villages et les attaques contre les postes de l’armée camerounaise. Pour les attentats-suicides, des entretiens croisés nous ont permis d’identifier l’axe principal jusqu’à la frontière en 2018 : Djoua-Maïnti-Kawa-Koche Koche-Djimini et, à partir de là, les kamikazes sont projetés au Cameroun suivant les axes Djimini-Blabli-Manawadi-Gouderi-Vouvere-Kolofata ou Djimini-Goumouldi-Saradjé-Bamé-Kolofata. Les kamikazes sont également projetés en territoire camerounais en passant par l’itinéraire Iza-Ashigashia-Kerawa, (Nigeria)-Kerawa-(Cameroun)-Mora-Djaoude-Makalingai. Une étude des itinéraires des bombes humaines de « Boko Haram » en territoire camerounais permet de constater que la localité de Djaoude a longtemps été leur passage obligé. À partir de là, il est facile de rallier Balaza. Certains mototaximans ont ainsi été mobilisés pour la logistique des attentats-suicides, en raison de leur pratique quasi quotidienne de cette route, doublée à la connaissance des comportements des forces de sécurité au niveau des check-points.

Pendant longtemps, l’on a noté une absence de tout dispositif de blindage des frontières qui aurait permis aux voisins du Nigeria de protéger leur souveraineté contre les menaces extérieures à la sécurité. Il n’existe pas, à proprement parler, de dispositif d’obstacles qui auraient pu être à fois des éléments de dissuasion pour l’extérieur et un élément de protection interne. Face à la menace terroriste au Nigeria, aucune mesure d’optimisation rationnelle de la frontière n’a été prise par les États voisins. Le Cameroun, le Niger et le Tchad n’ont pris aucune véritable disposition allant dans le sens du blindage de leurs frontières nationales respectives. C’est bien tardivement que les États de la sous-région ont objectivé la menace « Boko Haram ». Pendant longtemps, en effet, les activités de la secte n’étaient pas perçues comme un enjeu sécuritaire, comme une menace existentielle. Les États de la sous-région semblent avoir, dans un premier temps, fait preuve d’irénisme face à la menace. Le Cameroun, par exemple, a longtemps été accusé par le Nigeria d’être une base arrière du mouvement islamiste parce que les autorités ne voulaient pas « acheter » une guerre qui, à l’époque, était perçue comme relevant d’un contentieux nigéro-nigérian (Sumo Tayo, 2017). Ce n’est qu’avec la montée en puissance de « Boko Haram » que l’on a assisté au surlignage de la frontière. Cette « frontiérisation » des abords du lac Tchad consiste en la multiplication des check-points entre le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Ces dispositifs qui procèdent des teichopolitiques ont été placés le long des voies de communication normale et des pistes de contrebande.

La diffusion de l’insurrection nigériane de « Boko Haram » vers le Cameroun tient de l’extrême perméabilité des frontières dans le bassin du lac Tchad. La défonctionnalisation des frontières dans la sous-région tient de l’absence de grands obstacles au passage des personnes et des biens et de l’incapacité des structures de contrôle à garantir la fonction filtrante des frontières. Comme ailleurs en Afrique, l’indigence en personnel explique cette porosité. Ces personnels sont très souvent mal équipés et font preuve de complaisance. Des militaires et policiers camerounais ont été emprisonnés pour avoir favorisé l’entrée de personnes et des biens du Nigeria malgré la fermeture de la frontière. En septembre en 2014, par exemple, trois militaires du Bataillon d’intervention rapide (BIR) ont été interpellés pour avoir facilité l’infiltration de deux Nigérians de Dlamang vers Mokolo.

Cette transparence des frontières tient également de la configuration des espaces frontaliers et de l’effet de polarisation qui en découle. Très souvent, la frontière met face à face deux villes mitoyennes où la distinction de la limite internationale est extrêmement difficile. C’est le cas entre la localité nigériane de Banki et Amchidé au Cameroun. Les deux villes ont un marché commun situé sur la frontière internationale. Si par le passé la frontière était matérialisée au niveau du marché par un simple bambou, la démarcation de la frontière Cameroun-Nigeria a été marquée par l’implantation d’une borne frontière à Amchidé. Dès que les insurgés de Boko Haram ont pris le contrôle de Banki en 2014, la localité camerounaise a fait l’objet, jusqu’en 2017, d’incursions régulières.

La prise en compte de l’impact de la configuration physique de la frontière a conduit l’armée camerounaise à multiplier des nomadisations dans des secteurs pouvant être utilisés comme couloirs d’infiltration. Elle a surtout conduit à un surlignage de la frontière par la construction d’une tranchée le long de la section de frontière avec le Nigeria. Ces tranchées, de 3 m de large sur 2 m de profondeur, se remplissent d’eau pendant la saison des pluies. Toutefois, au fil des années, la nature des sols, l’érosion et les éboulements permettent des incursions de petits groupes de « djihadistes ». La tranchée empêche les incursions motorisées de grands groupes comme par le passé. De même, il n’est désormais plus possible, comme c’était le cas dans le passé, d’emporter un troupeau de 500 bœufs. Les tranchées ont également permis de sécuriser le corridor qui va jusqu’au Tchad, car par le passé les djihadistes emportaient des camions pleins de marchandises et traversaient allègrement la frontière.

Le dispositif des tranchées est complété par les check-points des comités de vigilance. Ces groupes d’autodéfense sont postés aux points de passage des tranchées et procèdent à des fouilles systématiques. Ils ont pu ainsi éviter l’infiltration de nombreux kamikazes à partir de la frontière avec le Nigeria. Leur présence perturbe le ravitaillement de « Boko Haram » en termes de sécurité, de praticabilité et d’élongation. À l’entrée des villes et villages, ils assistent la police dans les contrôles de routine. Avec l’assèchement des Mayo et avant la construction des tranchées, l’on enregistrait des infiltrations tous azimuts. Selon les militaires, la réalisation des tranchées a considérablement réduit les attaques des kamikazes et les incursions. Ce regain de sécurité à la suite de la barriérisation de la frontière permet de penser que les supports de la dyade camerouno-nigériane et la faiblesse des dispositifs de surveillance ont facilité l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Une frontière victime de l’effet de polarisation

L’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » a été favorisée par l’effet de polarisation des frontières internationales dans le bassin du lac Tchad dont les espaces frontaliers constituent territorialement, culturellement et économiquement des zones de transition. Ces espaces appartiennent à la catégorie des frontières dites maximales du fait de l’existence de grandes affinités culturelles, linguistiques, voire ancestrales (Momoh, 1989, p. 52). Ce type de frontière génère de grosses contraintes en matière de sécurité. Territorialement, dans la pratique quotidienne des populations des zones frontalières, il est difficile de déterminer quand on passe d’un État à un autre. Sur le plan culturel, il est également difficile de procéder à une quelconque différenciation, car les populations frontalières adoptent mutuellement des éléments de culture, notamment l’habillement, le langage, l’architecture et même la religion. Sur le plan économique, les zones frontalières sont des zones de transition en ce sens qu’il y existe d’importants échanges aux points officiels et non officiels (Adejuyigbe, 1989, p. 32).

Les dynamiques transfrontalières ont ainsi milité en faveur de l’extension de l’insurrection de « Boko Haram » du Nigeria vers les autres États du bassin du lac Tchad. En effet, l’aire opérationnelle de ce groupe, au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Tchad est un espace intégré dans lequel la vie économique tourne autour de la circulation marchande. Avant l’insurrection, le Nigeria était le lieu de ravitaillement en produits manufacturés et le principal débouché des produits agropastoraux de la région du lac Tchad. Les différentiels d’ordre agroécologique, démographique, monétaire, réglementaire et douanier ont permis une véritable intégration « par le bas » (Chauvin, et al., 2018, p. 61), avec des pôles émetteurs des produits agricoles ou manufacturés tels que la plaine du Diamaré ou Maïduguri. En 2010, Alix Servais Afouda (2010, p. 342) avait relevé une dépendance de cet espace vis-à-vis de Maiduguri, au Nigeria, suivant une logique territoriale ancienne.

De plus, l’économie du Lac est totalement extravertie avec des échanges qui se font uniquement en Naïra et l’intégralité de la production de poisson est vendue au Nigeria. Sur le plan pratique, par exemple, les 1 400 000 tonnes de poisson produites dans la localité camerounaise de Darak sont majoritairement exportées vers Maiduguri au Nigeria. Ce commerce est contrôlé par les négociants nigérians (Halirou, 2008, p. 62-63) qui se jouent des frontières et valorisent les différentiels frontaliers. Ces dynamiques marchandes ont facilité l’implantation de l’islam radical et l’extension de l’aire opérationnelle des « djihadistes » au Cameroun. Les recrutements de « Boko Haram » à la suite de conversions n’ont pas été uniquement forcés. Dans certains cas, une conversion à l’islam donnait accès à des ressources du côté nigérian. De nombreux Mafa et Kapsiki se sont ainsi islamisés pour avoir accès aux facilités de crédit accordées par des « patrons » nigérians. La confiance qui en a découlé a produit de petites fortunes locales. Par effet de contagion, de nombreuses personnes se sont ainsi converties[17]. C’est sans doute pourquoi jusqu’en 2015, les catégories professionnelles les plus représentés dans l’insurrection étaient les bouchers, les mécaniciens, les conducteurs de moto-taxi, les transporteurs, les vendeurs de tissus, bref des commerçants (Cohen, 2015, p. 79). En outre, les villages réputés sous influence Boko Haram étaient des points d’entrée commerciaux, notamment Banki, Fotokol, Ashigashia et Vizik. Ces localités étaient sous influence de la contrebande. L’insurrection a également touché des aires de transit, notamment Dabanga et Waza où les camions stationnaient le plus souvent. Il en est de même des corridors tels que Wambashé et Bondéri.

Outre les considérations économiques, l’expansion de « Boko Haram » en territoire camerounais a été facilitée par la présence d’espaces frontaliers ayant les caractéristiques des zones de transition. Ce type d’espaces est généralement affecté par la situation interne des États voisins. Cette grande interaction se manifeste également par l’utilisation des mêmes terres pour les activités culturales et pastorales, par l’usage des mêmes marchés et par la participation aux mêmes activités sociales. Le processus d’installation de l’islam radical dans certaines contrées au Cameroun est ainsi lié aux migrations forcées. En effet, des témoignages recueillis lors de focus groups à Waza font état de ce que de nombreuses populations nigérianes de Kalagubdo avaient migré à Waza lors des troubles internes au Nigeria en 2010. De nombreuses familles réfugiées s’étaient définitivement installées dans la ville et avaient épousé des filles du coin[18]. Dans les années qui ont précédé le début de l’insurrection, les populations des localités proches de Waza s’illustraient par le rejet de la vaccination et de l’école occidentale, encouragées en cela par des Malloum venus du Nigeria[19].

En plus d’avoir facilité l’implantation de « Boko Haram » au Cameroun, la non-prise en compte des dynamiques frontalières a également contribué à l’extension de l’aire opérationnelle de ce groupe au Cameroun. En effet, il est largement reconnu que la stabilité du bassin du lac Tchad dépend des migrations saisonnières et des relations commerciales dans les espaces de peuplement anciens, notamment ceux du Diamaré, de la Komadougou Yobé, du pays Moundang et Toupouri. Or la crise « Boko Haram » avait quasiment stoppé les migrations saisonnières qui permettaient aux jeunes des espaces vulnérables de trouver du travail en saison sèche dans des zones d’agriculture et de pêche (Chauvin et al., 2018, p. 54). Plus grave, l’une des mesures sécuritaires phares prises dans le cadre de la lutte contre « Boko Haram » a été la fermeture de la frontière Cameroun-Nigeria. Dès le 23 février 2014, le Nigeria avait fermé la section Nord-Est de sa frontière avec le Cameroun qui, pour sa part, procéda à la fermeture de la dyade en août de la même année, officiellement pour prévenir une infiltration du virus Ebola. Cette mesure a paradoxalement contribué à nourrir l’insurrection. International Crisis Group relevait déjà, en 2016, le fait qu’en plus des restrictions à la mobilité des motocyclettes, la fermeture de la frontière avait le potentiel de radicaliser les populations concernées parce qu’elle accentuait leur vulnérabilité socio-économique. Une enquête menée en 2021 a permis de constater que cette mesure a entraîné le ralentissement du commerce, la hausse des prix de produits importés et la chute des prix des produits locaux. La fermeture de la frontière a ainsi précarisé des populations locales qui vivaient des échanges et trafics divers. La baisse du pouvoir d’achat observée était fortement liée à la fermeture de la frontière et à la fin de la contrebande. C’est sans doute pourquoi de nombreux intermédiaires, appelés localement « transitaires », et contrebandiers sont devenus des logisticiens des insurgés. Indéniablement, avec la fermeture de la frontière, le remède était devenu le poison.

Au-delà de leurs caractéristiques physiques, la transparence des frontières aux abords du lac Tchad tient du déficit du contrôle territorial par les États de la sous-région.

Déficit de contrôle territorial et extension de l’aire opérationnelle de Boko Haram

La faiblesse des capacités de contrôle aux marges a également favorisé l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun. En effet, l’une des caractéristiques des espaces frontaliers camerounais aux abords du lac Tchad est leur faible interaction avec le reste du territoire national. À cause de la rareté des visites des autorités administratives, de l’éloignement des centres de décision et des difficultés d’accès, ces régions « are usually the last to be afffected by cultural or technological innovations originating in the core of the political unit. Thus borderlands populations are usually regarded as conservative or backward by the other part of their political unit » (Adejuyigbe, 1989, p. 32). D’ailleurs, certains de ces espaces ont longtemps été des zones grises de type socio-économique. Des entrepreneurs locaux de la violence s’y sont longtemps constitués en autorités de substitution qui disputaient aux Éats leur monopole de la violence légitime et leur monopole fiscal. Les frontières, dans le lac Tchad particulièrement, font partie de ces espaces frontaliers africains dans lesquels « l’économie informelle et les factions armées concurrencent l’État-nation pour la maîtrise incontestée de l’autorité réglementaire et du pouvoir financier » (Roitman, 2003, p. 49).

Avant le renforcement du dispositif de défense et de sécurité du Cameroun à partir de 2014, les capacités de contrôle des marges étaient très modestes. Au niveau de Waza, chef-lieu de l’arrondissement éponyme, par exemple, la brigade de gendarmerie comptait 10 éléments. De même, les effectifs des postes frontaliers qui faisaient face à Boko Haram étaient très faibles. Les gendarmes d’Ashigashia avaient dû décrocher face à « Boko Haram » en août 2014. Jusqu’en 2018, certaines zones frontalières étaient pratiquement sans surveillance, suscitant le courroux des populations qui organisaient parfois des manifestations spontanées devant les bureaux du préfet de Mokolo. Les incursions de « Boko Haram » dans le département du Mayo-Tsanaga s’expliquent ainsi par des lacunes du dispositif mis en place par les autorités dans cet espace. En effet, le dispositif est constitué d’une base du BIR à Gouzda Vreket et de six détachements de l’Opération Émergence 4, notamment Vouzi, Tchebe Tchebe, Krawa Mafa, Daousaf, Mozogo et Djibrili. Outre ces postes de l’armée de terre, la gendarmerie nationale est présente avec deux brigades territoriales (Mozogo et Koza) et un détachement du Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN) à Nguetchewe.

L’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire a également été favorisée par la faiblesse des capacités de surveillance permanente des airs. Ce n’est qu’en 2016 que le Cameroun a acquis des drones Scan Eagle et plus récemment ceux du fabricant chinois Dahua (Mveh, 2022). Il était alors difficile de surveiller les 412 km de frontière, du lac Tchad au Mayo-Oulo, qui servent en même temps de ligne de front au moment où le Niger et le Nigeria donnaient l’impression d’être surpassées par les capacités des menaces paramilitaires auxquelles ils étaient confrontés (Sumo Tayo, 2017).

L’extension de l’insurrection de Boko Haram, du Nigeria vers les autres États riverains du lac Tchad, tient également de la situation extrêmement périphérique de ces espaces frontaliers. La localité camerounaise de Fotokol, par exemple, à 305 km de Maroua et 105 km de Kousseri, est située aux portes de la ville nigériane de Gambaru-Ngala dont elle n’est séparée que par le pont sur le fleuve El Beïd. Cette localité camerounaise est très enclavée à cause du mauvais état des routes. Cette situation des zones frontalières est à l’origine de la dilution des identités et des loyautés dans ces espaces. La situation était également marquée par des carences de structures d’encadrement des populations locales et par une insuffisance en infrastructures sociales de base. Une fiche technique du ministère camerounais de l’Administration territoriale sur la situation des îles camerounaises du lac Tchad relevait que ces dernières étaient difficiles à contrôler à cause de l’absence d’une administration locale permanente, l’absence d’unité de forces de l’ordre et de défense, l’inexistence d’infrastructures sociales (écoles, routes, centres de santé)[20]. Le manque de contacts réguliers avec les autorités administratives, leur marginalisation par rapport aux autres parties du territoire national et le difficile accès aux services sociaux peuvent conduire, chez les populations des localités frontalières, à un désenchantement. L’éloignement des périphéries nationales camerounaises a ainsi créé une sorte de faiblesse des relations d’autorité à cause de l’éloignement du siège des institutions. Malgré le maillage administratif, les « périphéries nationales » n’étaient pas toujours dotées de services de l’État. De ce fait, ces zones étaient parfois des terres d’insoumission[21].

La vulnérabilité des espaces situés aux abords du lac Tchad s’était accrue avec la perte, par le Nigeria, du contrôle territorial sur les régions nord-est. En effet, dès septembre 2014, la secte islamiste avait pris le contrôle des garnisons de l’armée nigérianes frontalières du Cameroun, notamment Pulka, Gwosa, Kirawa, Bama, Gambaru Ngala et Banki[22]. Cette dernière garnison, seule encore solidement tenue sur la dorsale nord-est du Nigeria, avait été démontée, le 2 septembre 2014, et s’était repliée à l’intérieur vers le sud du Nigeria en passant par le territoire camerounais. Cette défection des troupes nigérianes de la bande frontalière de la dorsale ouest du Cameroun a eu des répercussions sur la situation sécuritaire du pays, notamment en termes de multiplication d’attaques contre les positions des forces de défense et d’incursions en territoire camerounais pour se ravitailler en vivres par exemple.

Cette vulnérabilité et la porosité des frontières sont accentuées par la présence des peuples transfrontaliers qui, elle-même s’avère être l’un des principaux facteurs de l’expansion de « Boko Haram » vers le Cameroun.

La présence des peuples transfrontaliers comme facteur d’expansion de « Boko Haram »

L’extension de l’insurrection de « Boko Haram » au Cameroun a fort à voir avec la configuration sociologique des espaces frontaliers, notamment la présence des communautés à cheval sur les frontières, la persistance des solidarités ethniques transfrontalières et les difficultés liées à la gestion des mobilités transfrontalières.

Les peuples et les parlers transfrontaliers

L’extension de l’insurrection de Boko Haram, du Nigeria vers le Cameroun, a été facilitée par la configuration anthropo-sociologique des espaces frontaliers communs. Les différentes dyades aux abords du lac Tchad coupent en deux de nombreux peuples. Les Kanuri, encore appelés Bornouans, par exemple, vivent à cheval entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Bâtisseurs de l’empire du Bornou, les Kanuri étaient avec les Mandara, les plus grands razzieurs d’esclaves du bassin du Tchad (Saïbou Issa, 2012, p. 109). À côté des Kanuri, les Arabes Shuwa, que Brann appelle les Sudanese Arab, constituent le second peuple vivant à cheval sur les frontières. On les retrouve principalement dans les zones de Dikwa (Nigeria), N’Djamena (Tchad) et Kousseri (Cameroun). L’on retrouve également les Mandara au Cameroun et au Nigeria. Leur ancienne capitale était Kerawa-Nigeria. Aujourd’hui, elle se trouve à Mora au Cameroun (Brann, 1989, p. 215). On les retrouve au Cameroun dans les sultanats de Kousseri et de Logone Birni (Saïbou Issa, ibid.).

Comme on le voit, les frontières dans le lac Tchad ont partitionné des peuples qui, dès lors, vivent à cheval sur elles. Physiquement, rien ne permet de différencier les citoyens et citoyennes de l’un ou de l’autre pays[23]. Ces populations prennent part aux activités qui se tiennent de part et d’autre de la frontière et se livrent pareillement aux activités agricoles (Mokam, 2001, p. 136). Ces populations des régions frontalières entretiennent des relations économiques sans tenir compte des frontières internationales. Comme le relèvent Molem Christopher Sama et Debora Johnson-Ross (2005, p. 105), au sujet de la frontière Cameroun-Nigeria, « Indigene in both country are able to evade gendarmes from Cameroon and police, customs and immigration officers from Nigeria given that they are very familiar with the terrain ». Au niveau du lac Tchad, comme dans le reste de l’Afrique, les frontières, en mettant des peuples à cheval, ont évité la création des déserts, de sortes de zone tampon, et permis de créer des opportunités de coopération. La communauté des réseaux d’échanges entre plusieurs ethnies a créé une superposition de réseaux de relation dont les limites ne coïncident pas, toute chose qui créée un flou dans la structure spatiale des zones frontalières et rend difficile, voire impossible, une distinction nette des frontières (Claval, 1974, p. 12). L’existence de ces peuples transfrontaliers génère des contraintes sécuritaires en ce sens que certain·e·s de leurs membres qui se livrent à des activités illégales ou dangereuses se réfugient très souvent de l’autre côté de la frontière pour échapper aux poursuites. L’expansion de « Boko Haram » au Cameroun est due en grande partie à la persistance des solidarités transfrontalières. Les appuis de la secte islamiste en territoire camerounais se situent dans le canton bournouan de Kolofata au sein de la diaspora locale appelée « sirata» et auprès des communautés alliées Mandara, anciennement satellite du Bornou (Seignobos, 2014, p. 159).

Cette internationalisation du terrorisme aux abords du lac Tchad est également liée à l’existence des systèmes de communication linguistique communs dans cet espace. En effet, la dimension linguistique peut également être mobilisée pour comprendre l’extension de l’insurrection de Boko Haram au-delà des frontières nigérianes. Les frontières du langage des individus correspondent généralement aux frontières de leur monde (Assier-Andrieu, 1997; p. 29). Le Haussa sert de linga franca aux abords du lac Tchad, sur les dyades nigéro-nigérianes et camerouno-nigérianes surtout. Sur la frontière avec le Tchad, cette langue est fortement concurrencée par l’arabe. La présence des systèmes de communication communs crée des continuités dans l’espace, surtout que ces peuples parlent plus la langue des liens de parenté, de descendance et d’alliance. Dans ce contexte, les limites sont floues, car « les limites englobent tous les individus avec lesquels il est normalement possible d’entretenir des relations : cela crée donc des discontinuités dans l’espace des relations sociales » (Claval, 1974, p. 12). Cette situation rend évanescentes les frontières aux abords du lac Tchad. Elle a ainsi facilité l’extension des activités de « Boko Haram » au-delà de ses sanctuaires nigérians. Il en est de même de la persistance des solidarités ethniques transfrontalières.

La persistance des solidarités ethniques séculaires

L’évanescence des frontières au niveau du lac Tchad et l’extension des activités de « Boko Haram » au-delà du Nigeria ont également été rendues possibles par la persistance des relations ethniques transfrontalières. En effet, les frontières dans le lac Tchad ne sont pas venues à bout des solidarités ethniques. Malgré l’existence des frontières internationales, ces peuples transfrontaliers continuent d’entretenir des relations. Il existe entre eux des solidarités qui font que le moindre conflit intercommunautaire dans un pays voisin a des répercussions au Cameroun et vice versa. Pendant la période coloniale déjà, lors de l’insurrection arabe de 1919 par exemple, les Shuwa avaient reçu les renforts de leurs frères du Tchad et du Nigeria. Lors des affrontements de janvier 1992 entre les Kotoko et les Arabes Shuwa, l’on avait noté une mobilisation des solidarités transfrontalières, car des proches des deux camps avaient afflué des villages et des pays voisins munis d’armes blanches et d’armes à feu (Saïbou Issa, 2012, p. 112).

Comme le relève l’historien camerounais Saïbou Issa (2001, p. 324), « gravitant dans l’orbite du territoire voisin, les populations perdent le réflexe de sentiment national, la solidarité locale prévalant alors sur la solidarité nationale ». Les frontières aux abords du lac Tchad ne jouent donc pas leur fonction de différentiation. Elles ne permettent même pas de déterminer véritablement ce qui est national et ce qui ne l’est pas. De même, cette persistance des solidarités ethniques transfrontalières génère des problèmes de sécurité et de maintien de l’ordre en ce sens que certains membres qui se livrent à des activités illégales ou dangereuses se réfugient très souvent de l’autre côté de la frontière pour échapper aux poursuites.

Les modalités de l’expansion de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun confirment le rôle important de la proximité sociologique dans la propagation du djihadisme. La filiation historique et ethnique des peuples des abords du lac Tchad explique ainsi l’expansion de l’islam radical du Nigeria vers les pays voisins. Il faut également noter que les premiers soubresauts intégristes de l’ère postindépendance au Nigeria ont des origines camerounaises (Fourchard, 2007, p. 5). Cette dynamique ne concerne pas uniquement les Kanuri. « Boko Haram » n’est pas une insurrection Kanuri liée à une quelconque distribution des ressources matérielles et/ou symboliques comme l’indique Christian Seignobos (2020). Pérouse de Montclos (2020, p. 6) a montré, statistiques à l’appui, que le problème de la représentation politique des Kanuri au sein des instances fédérales ne se posait pas, même depuis les indépendances.

La forte présence des Kanuri au sein de Boko Haram et la correspondance de l’aire opérationnelle des insurgés au terroir de ce groupe ethnique sont liées au fait que l’insurrection est née à Maiduguri, les premiers leaders du mouvement étaient Kanuri et les violences policières, matrice réelle de la radicalisation, ont eu lieu dans cet espace. Les Kanuri ne sont que le substrat naturel de confiance des insurgés qui ont par la suite intégré des adeptes et de la main-d’œuvre transethnique. Dès lors, il convient de ne pas confondre une insurrection identitaire avec l’identité des insurgés comme le recommande Saïbou Issa (2016a, p. 13), car « si la plupart des éléments impliqués sont vraisemblablement Kanuri, l’essentiel des victimes des meurtres, incendies, exode, le sont également ». La communauté Kanuri a beaucoup souffert de stigmatisation liée à la mauvaise connaissance de la menace « Boko Haram » entre 2014 et 2015. Tout jeune Kanuri était suspecté être agent de Boko Haram. Cette situation explique sans doute les difficultés actuelles des forces à obtenir leur soutien dans la lutte[24].

Outre les Kanuri, les Kanebu et les Bouduma (encore appelés Yedina ou Kuri) constituent le substrat naturel de « Boko Haram » dans le lac Tchad (Cohen, 2015, p. 76). Les clans Bouduma-Maybulwa, Bouduma-Majigoyina et Buyiya sont réputés être plus réceptifs au discours « djihadiste » que leurs cousins du clan Guriya (Mbodou Seid, 2020, p. 40). Dans les années 1990, ils étaient très actifs dans le banditisme rural et transfrontalier et les bandes criminelles se formaient sur une base communautaire (Saïbou Issa, 2000, p. 106). À bien des égards, leur mobilisation au sein de « Boko Haram » procède d’une revanche des marginaux et marginales. Ce peuple, que le voisinage caractérisait par la barbarie et la sauvagerie et le paganisme, a longtemps subi le regard condescendant des autres communautés du fait de leur marginalisation économique (Verlet, 1967, p. 191).

En plus des Kanuri et des Bouduma, les solidarités ethniques transfrontalières ont conduit à l’enrôlement de nombreux jeunes issus de certaines communautés camerounaises à l’instar des Kotoko, dans la zone de Fotokol, et des Mafa, dans le département du Mayo-Tsanaga. Dans le canton de Mozogo, les Mandaras et les Glavda constituent l’essentiel des recrues de « Boko Haram ». Au niveau du canton de Moskota, les Mafa constituent le plus gros contingent de Boko Haram. Pourtant, les actions de « Boko Haram » contre les villages mafa, entre Mozogo et Nguétchéwé, ont parfois été présentées comme relevant d’une guerre de religion des Mandara musulman·e·s contre leurs voisin·e·s chrétien·ne·s mafa et un conflit d’accès aux terres (Seignobos, 2017, p. 5). Les populations chrétiennes du département du Mayo-Tsanaga perçoivent certes « Boko Haram » sous le prisme de la guerre de religion et expliquent leur fuite par leur refus de se convertir à l’islam, mais il faut relativiser cette perception. Il faut toutefois en tenir compte parce qu’elle cristallise les identités religieuses et conflictualise les rapports interconfessionnels (Saïbou Issa, 2016b, p. 6).

Ces attaques de « Boko Haram » dans le Mayo-Tsanaga ont parfois été perçues comme le signe de la résurgence des contentieux précoloniaux entre « groupes collaborateurs des royaumes musulmans de plaine et ceux des anciens réservoirs d’esclaves forcément résistants » (Seignobos, 2014, p. 161). Cette lecture binaire ne manque pas de pertinence. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. De nombreux Mafa ont rejoint « Boko Haram » et ont pris part à des attaques contre leurs terroirs d’origine. Au moins deux membres de cette communauté avaient pris part à l’attaque d’Ouzal, près de Nguetchewe, contre les domiciles du secrétaire général et du comptable de la Caisse d’épargne communautaire de la paroisse locale[25]. De même, de nombreux jeunes chômeurs mafa, séduits par les perspectives d’ascension sociale qu’offrait « Boko Haram » jusqu’en 2015, ont rejoint le groupe. Les groupes résiduels de « Boko Haram » qui vivent en 2023 sur les monts Gossi sont majoritairement constitués de jeunes mafa qui ont rejoint l’insurrection et ne peuvent plus rentrer, craignant d’être dénoncés par les populations des villages. Ils font des incursions pour cambrioler les boutiques et leurs actions s’inscrivent plus dans une logique de prédation.

Les Mandara, les Gamergu, les Musgoum et les Glavda sont également fortement représentés dans « Boko Haram ». Un certain Mal Yakoubou, un Glavda nigérian, artificier en chef de l’usine de fabrication des explosifs de Goshé, a ainsi facilité l’enrôlement de nombreux Glavda camerounais jusqu’en 2015. Dans les mentalités collectives locales, les Gamergu et les Arabes Shuwa ont la réputation de personnes peu honnêtes et sans scrupules du moment où leurs intérêts immédiats seraient en jeu[26]. Au-delà de ces stéréotypes et idées reçues, des dynamiques transfrontalières et transethniques ont favorisé l’expansion de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Mobilités transfrontalières et implantation de « Boko Haram » au Cameroun

L’expansion de l’aire opérationnelle de Boko Haram » au Cameroun a également été favorisée par les mobilités transfrontalières. En effet, dans le bassin du lac Tchad en général, la mobilité des personnes et des biens est un élément fondamental de l’identité et du commerce. Il s’agit d’un élément de survie à travers les activités de transhumance, de commerce et de migration épisodique pour des raisons agropastorales par exemple. C’est sans doute pourquoi pendant la période coloniale, un régime dérogatoire permettait aux frontalier·e·s de mener, sans encombre, leurs activités de part et d’autre des frontières. Ce régime fut maintenu par le Cameroun qui, dans sa loi du 9 décembre 1990 sur les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire, prévoit un régime particulier pour les « mouvements traditionnels des frontaliers » (Messe Mbega, 2015). Bien plus, des conventions internationales entre des États riverains du lac Tchad et des pratiques administratives nationales ont encouragé les mobilités transfrontalières. Entre le Nigeria et le Cameroun, par exemple, la convention du 6 février 1963 est un autre facteur de l’immigration massive des Nigérians au Cameroun. En effet, cette dernière dispose que, entre les deux pays, « l’entrée est libre pour trois mois après lesquels l’immigrant doit être invité à justifier de moyens de subsistance ». La transnationalisation de la menace « Boko Haram » a fort à voir avec la forte mobilité que l’on observe aux abords du lac Tchad. Celle-ci a favorisé le processus d’installation de l’islam fondamentaliste au Cameroun.

Ces facilités migratoires, associées à la persistance de solidarités ethniques transfrontalières, ont fait du Cameroun, jusqu’en 2014, le principal refuge pour les combattants de « Boko Haram », ce malgré les dénégations des autorités. Le dénommé Bana Momodu avait été interpellé à Amchidé en compagnie de deux de ses lieutenants alors qu’il se réfugiait après un raid au Nigeria. À la suite des assauts menés à Kerawa-Nigeria par la 3e brigade de l’armée nigériane alors commandée par le général Illiyasu Abba, de nombreux combattants de « Boko Haram » avaient trouvé refuge à Kerawa-Cameroun[27]. De nombreux cadres du groupe s’étaient réfugiés au Cameroun et selon leur importance, certains d’entre eux s’étaient installés dans de grandes villes telles que Maroua et Kousseri. Un certain Alhadji Modibo, idéologue de la secte, s’était installé au quartier Dougoi dans une villa où séjournaient régulièrement d’autres « Boko Haram ». Il avait mis à contribution son séjour au Cameroun pour faire de grands champs de sorgho pour nourrir les combattants de la secte. Avec Dougoï, les quartiers de Hardé et Domayo à Maroua étaient reconnus pour abriter des responsables djihadistes réfugiés au Cameroun. Ces derniers louaient à prix d’or villas, studios et appartements en fonction du rang du locataire dans la hiérarchie insurgée. De nombreux adeptes de « Boko Haram » ont ainsi profité à la fois de la porosité des frontières, des failles de la loi portant institution de la carte nationale d’identité et de la persistance des relations ethniques transfrontalières.

En effet, « Boko Haram » a tiré profit des failles des lois camerounaises sur les documents d’identification pour acquérir une mobilité transnationale pour ses adeptes. Elle a également tiré profit de l’usage instrumental de l’ethnicité à des fins électoralistes et des pratiques de subversion des élections qui consistent à octroyer des documents d’identité à des étrangers et étrangères en vue de constituer un « bétail électoral » en faveur des partis au pouvoir dans les États riverains du lac Tchad. La secte a également tiré profit de la cupidité des agents de police et de gendarmerie chargé·e·s de délivrer certains de ces documents. Des fonctionnaires véreux et véreuses ont ainsi délivré de nombreux certificats de perte de la CNI aux adeptes de Boko Haram ayant trouvé refuge en territoire camerounais[28]. La corruption de certain·e·s fonctionnaires a ainsi été l’un des facteurs de l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » vers le Cameroun.

Conclusion

Cette réflexion était consacrée à l’analyse de l’influence du facteur frontalier sur l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » en territoire camerounais. Il s’est appuyé sur un matériau produit au cours d’une enquête ethnographique à l’Extrême-Nord du Cameroun, entre 2013 et 2022, pour montrer qu’à côté des facteurs explicatifs traditionnels de « Boko Haram » que sont la religion, les conditions socio-économiques, l’histoire longue et la gouvernance, le facteur frontalier a joué un rôle important dans l’extension de l’aire opérationnelle de « Boko Haram » au Cameroun.

Il apparaît, au terme de ce travail, qu’à cause de leurs caractéristiques sociologiques, géographiques, géopolitiques, historiques, les frontières camerounaises aux abords du lac Tchad ne jouent pas leur fonction de protection, de contrôle et de différentiation. Cette situation a favorisé l’extension de l’insurrection de « Boko Haram » au Cameroun. La secte islamiste d’origine nigériane a ainsi tiré profit de la configuration de l’espace géopolitique, anthropo-sociologique et socio-économique de son voisinage immédiat pour s’étendre. Elle l’a fait d’autant plus facilement que l’on note, au niveau des espaces frontaliers concernés, la persistance des solidarités ethniques transfrontalières, la porosité, la fragilité, voire la friabilité des frontières, la faible présence de l’État au niveau de ses marges et des difficultés de coopération dans le domaine de la sécurité avec le Tchad et le Nigeria, ce malgré le caractère inopérant du binôme sécurité intérieure-sécurité extérieure.

Outre, la diversité des terroirs touchés par l’insurrection de « Boko Haram », les particularismes qui en découlent invitent à la prudence, tant les motifs de ralliement sont complexes et les situations nationales variées. De plus, même au sein des pays, il convient de déterminer de quoi « Boko Haram » est exactement le nom. En effet, il apparaît que dans le bassin du lac Tchad, l’emploi du label « Boko Haram » est devenu un raccourci conceptuel. L’enjeu pour le chercheur ou la chercheuse est, dès lors de pousser la réflexion plus loin, dire exactement de qui on parle, de quoi on parle, où il ou elle localise précisément son analyse, au-delà des explications classiques et générales. Surtout, celle-ci doit situer les mécanismes d’activation de la colère dans le temps et dans l’espace. Pour sa part, cet article a traité de « Boko Haram » au Cameroun et n’a pas la prétention de rendre compte de la mouvance djihadiste dans les autres pays concernés.

D’ailleurs, même au Cameroun, « Boko Haram » renvoie à des réalités parfois différentes en fonction de l’unité administrative concernée, chaque environnement apportant une coloration particulière à « Boko Haram » et ses dynamiques dérivées. Cette situation plaide en faveur d’une décentralisation de l’étude du mouvement et d’un local turn qui privilégierait des perspectives localisées et rendraient compte de ce que « Boko Haram » est plusieurs choses à la fois et se manifeste différemment selon les terroirs et de différentes manières.

En plus d’avoir été la porte d’entrée de cette étude sur « Boko Haram » au Cameroun, les frontières ont permis d’illustrer les causalités combinatoires de ce problème. Elles ont également servi de prétexte à l’analyse de certaines pratiques contre-insurrectionnelles du Cameroun. Cette réflexion a ainsi montré l’ambivalence des frontières dans la lutte contre le terrorisme. Si les teichopolitiques mises en place dès 2015 ont réduit certaines formes de violence djihadiste, la fermeture des frontières a paradoxalement nourri l’insurrection en accentuant la vulnérabilité des populations locales dans un espace où les mobilités sont un élément structurant de l’identité et de l’économie : à petite dose, la frontière est un remède contre le terrorisme. À haute dose, elle est un poison mortel.

***

Aimé Raoul SUMO TAYO, Laboratoire « Observer les Mondes En Recomposition (OMER) » de l’Université de Liège et enseignant invité à l’Université de Maroua

Références bibliographiques

Adejuyigbe, O. (1989). Identification and Characteristics of Borderlands in Africa. In A.I., Asiwaju, P.O., Adeniny (eds), Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa (p. 27-36). University of Lagos Press.

Afouda, A. S. (2010). Échanges transfrontaliers et organisation de l’espace dans le bassin du Lac Tchad [Thèse de doctorat en géographie]. Université de Bordeaux 3.

Assier-Andrieu, L. (1997). Frontières, culture, nation. La Catalogne comme souveraineté culturelle. Revue Européenne des migrations internationales, 13, 29-46.

Bagadoma, M. I. (2007). La commission du Bassin du lac Tchad structure probante ou coquille vide [Mémoire de Géopolitique]. Collège interarmées de Défense

Barkindo, A. (2018). Abubakr Shekau: Boko Haram’s Underestimated Corporatist-strategic Leader. In J. Zenn (ed.), Boko Haram beyond the Headlines: Analyses of Africa’s Enduring Insurgency, (p. 53-73). Combating Terrorism Center At West Point.

Brann, C. M. B. (1989). A Socio-Linguistic Profile of Nigeria’s Northern and Eastern Borders. In A. I., Asiwaju and P.O., Adeniny (eds), Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa (p. 213-245). University of Lagos Press.

Burgat, F. (2016). Comprendre l’islam politique. Une trajectoire de recherche sur l’altérité islamiste. 1973-2016. La Découverte.

Chauvin, E., Rangé, C. et al. (2018). Le système régional : environnement, populations et ressources. In Magrin et Pérouse de Montlos (dir), Crise et développement. La région du lac Tchad à l’épreuve de Boko Haram (p. 25-73). Éditions AFD.

Chouala, Y. A. (2015). La stratégie sécuritaire régionale de lutte contre Boko Haram : dynamique et ressources. Polis, Revue camerounaise de Science Politique, 20(1 et 2), 13-35.

Claval, P. (1974). L’étude des frontières et la géographie politique. Cahiers de géographie du Québec, 8(43), 7-22

Cohen, C., (2015). Boko Haram, une impossible sociologie politique? Afrique Contemporaine, 255, 65-92.

Comolli, V. (2015). Boko Haram: Nigeria’s islamist insurgency. Oxford University Press.

Courtin, N. (2015). Comprendre Boko Haram. Introduction thématique. Afrique Contemporaine, 255, 13-20.

Deschênes, D. (2002). Les sécuritaires français et le 11 septembre 2001. Études internationales, 33(4), 763-774.

Fourchard, L. (2007). Violences et ordre politique au Nigeria. Politique Africaine, 106, 4-27.

Galy, M. (2016), Islam and Mentality Shaping in the Lake Chad Basin. In Saïbou Issa (dir), Les Musulmans, l’école et l’État dans le bassin du lac Tchad (p 45-60). L’Harmattan.

Halirou, A. (2008). Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le lac Tchad : les enjeux de l’île de Darak, disputée et partagée. Culture et conflits, 72, 57-76.

Hansen, W. (2020). The ugly face of the state: Nigerian security forces, human rights and the search for Boko Haram. Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines, 54(2), 299-317.

Ibrahim, J. (1989). Lake Chad as an instrument of international cooperation. In A.I., Asiwaju, P.O., Adeniny (eds), Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa (p. 309-311) University of Lagos Press.

National Defense College 2013. Foreign Policy and National Interest: A Case Study of Nigeria-Cameroon Relations. National Defense College, Nigeria.

Institute for Economics and Peace. (2012). 2012 Global Terrorism Index, Capturing the Impact of Terrorism from 2002-2011.

International Crisis Group. (2016). Cameroun : faire face à Boko Haram, Rapport n° 241.

Karmon, E. (2014). Boko Haram’s International Reach. Perspective on Terrorism, 8(1), 74-83.

Kassim, A. and Nwankpa M. (eds). (2018). The Boko Haram Reader: From Nigerian preachers to the Islamic State. Hurst.

Koungou, L. (2010). Défense et sécurité nationale en mouvement. Dynamiques des réformes, mutations institutionnelles en Afrique subsaharienne. L’Harmattan.

La rédaction. (1993). Éditorial : Identité et action collective. Culture et Conflits, 12, 1-4.

MacEachern, S. (2018). Searching for Boko Haram: a history of violence in Central Africa. Oxford University Press.

MacEachern, S. (2020). Boko Haram, bandits and slave-raiders: identities and violence in a Central African borderland. Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines, 54(2), 247-263.

Mahamat, A. (2020). Opprobre, discours clivants et sociolectes induits par Boko Haram au Cameroun. Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines, 54(2), 281-297.

Matfess H. (2017). Women and the War on Boko Haram: Wives, Weapons, Witnesses (African Arguments Series). Zed Books.

Mbodou Seid. (2020). Le terrorisme transfrontalier au lac Tchad: Pour lutter efficacement contre Boko Haram. L’Harmattan.

Messe Mbega, C-Y. (2015). Les régions transfrontalières : un exemple d’intégration sociospatiale de la population en Afrique centrale?. Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, 17(1). https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1724

Migaux, P. (2008). Le terrorisme islamiste : idéologies, acteurs et menaces. In G., Chaliand, Les guerres irrégulières. XXe-XXIe siècle. Guérillas et terrorismes. Gallimard.

Mokam, D. (2001). Les peuples traits d’union et l’intégration régionale en Afrique centrale : le cas des Gbaya et des Moundang. In Abwa, Essomba, Njeuma, de la Ronciere (éds), Dynamique d’intégration régionale en Afrique Centrale (p. 124-140). PUY.

Molem C. S., et Johnson-Ross, D. (2005). Reclaiming the Bakassi Kingdom: The Anglophone Cameroon-Nigeria Border. Afrika Zamani, 13 et 14, 103-122.

Momoh, C.M. (1989). A Critique of Borderlands Theories. In A.I., Asiwaju, P.O., Adeniny (eds), Borderlands in Africa, A multidisciplinary and comparative focus on Nigeria and West Africa (p. 51-61). University of Lagos Press.

Moullé, F. (2013). La frontière et son double. Un modèle à partir de l’expérience européenne. Belgeo [En ligne], mis en ligne le 31 octobre 2013. URL : http://journals.openedition.org/belgeo/10620.

Mveh A. F. (2022). Drones et technologie dans la contre-insurrection à l’Extrême-Nord du Cameroun : capacités, emplois et limites de 2015 à 2021 [Mémoire de master professionnel en paix et sécurité]. Université de Maroua.

Ojochenemi D. et al. (2015) Boko Haram: the socio-economic drivers. Springer International Publishing.

Omede, A. J. (2006). Nigeria’s’ Relation With her Neighbors. Stud. Tribe Tribal, 4(1), 7-17.

Pérouse de Montclos, M-A. (2015). Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au « Sahelistan ». Une perspective historique. Afrique contemporaine, 255, 21-41.

Pérouse de Montclos, M-A. (2020). Boko Haram: Un cas d’école de l’échec de l’islam politique au Nigeria. Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines, 54(2), 229-246.

Pérouse de Montclos, M-A. (ed). (2014). Boko Haram: Islamism, politics, Security and the State in Nigeria. African Studies Centre.

Rangé, C. (2020). Boko Haram, révélateur des insécurités foncières au lac Tchad (Cameroun)? In Chauvin, E., Langlois, O., Seignobos, C., & Baroin, C. (Eds.), Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad : Actes du XVIIe colloque Méga-Tchad. (p. 149-160). Marseille : IRD Éditions.

Roitman, J. (2003). La garnison-entrepôt : une manière de gouverner dans le bassin du lac Tchad. Critique internationale, 2, 93-115.

Roy, O. (2016). Le djihad et la mort. Seuil.

Sack, R.D. (1986). Human Territoriality: Its theory and history. Cambridge University Press.

Saïbou Issa. (2016a). Introduction : résurgence de la question musulmane dans le bassin tchadien. In Saïbou Issa (dir), Les Musulmans, l’école et l’État dans le bassin du lac Tchad (p. 7-20). L’Harmattan.

Saïbou Issa. (2016b). Des partenariats tactiques à la cogestion des espaces frontaliers entre le Cameroun et le Nigeria : pour un pragmatisme stratégique intégré des Monts Mandara au lac Tchad. Leçon inaugurale 3e Atelier de coopération transfrontalière Cameroun-Nigeria, Yaoundé.

Saïbou Issa. (Inédit). En guise d’introduction : pylônes d’une conflictogénèse récursive.

Saïbou Issa. (2000). Conflits et problèmes de sécurité aux abords du lac Tchad. Dimension historique (XVIe-XXe siècle) [Thèse de doctorat en histoire]. Université de Yaoundé 1.

Saïbou Issa. (2001). Cameroun-Tchad : image de l’autre et attitude. In Abwa, D., Essomba, J-M, Njeuma, M-Z, de la Ronciere (eds), Dynamique d’intégration régionale en Afrique Centrale, tomes 1. PUY.

Saïbou Issa. (2012). Ethnicité, frontières et stabilité aux confins du Cameroun, du Nigeria et du Tchad. L’Harmattan.

Seignobos, C. (2014). Boko Haram : innovations guerrières depuis les monts Mandara. Cosaquerie motorisée et islamisation forcée. Afrique Contemporaine, 252, 149-169.

Seignobos, C. (2017). Boko Haram dans ses sanctuaires des monts Mandara et du lac Tchad. Afrique contemporaine, 265, 99-115.

Seignobos, C. (2018). Chronique d’un siège (2). Afrique contemporaine, 265, 99-115.

Seignobos, C. (2020). Les racines de la sédition djihadiste Boko Haram. Pourquoi au Bornou? In Emmanuel Chauvin, Olivier Langlois, Christian Seignobos, et al., Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad (p. 57-76). IRD Éditions.

Sumo Tayo, A. R. (2017). L’armée camerounaise face à Boko Haram : analyse séquentielle des stratégies d’innovation et d’adaptation des forces de défense face à un ennemi hybride. In Adder Abel Gwoda, François Wassouni (éds), Boko Haram au Cameroun : dynamiques plurielles (p. 241-260). Peter Lang.

Sumo Tayo, A. R. (2023). Collecte des données, protection des sources et production des savoirs sur Boko Haram en contexte de paranoïa sécuritaire au Cameroun. Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines. En ligne, doi : https://doi.org/10.1080/00083968.2023.2205157

Thurston, A. (2018). Boko Haram: the history of an African jihadist movement. Princeton University Press.