14 Frontières coloniales et revendications foncières entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun de 1900 à 2020

Crépin WOWÉ

Résumé

Les XIXe et XXe siècles sont deux étapes importantes pour comprendre l’histoire de l’Afrique en général et de ce qu’il convient d’appeler le « pays toupouri » en particulier. La première période indique la conquête islamo-peule en Afrique centrale avec le lancement de la guerre sainte (djihad) depuis le Gobir par Ousman Dan Fodio en 1804, lequel lancement a eu des répercussions sur le pays toupouri. Le second est timbré par la conquête coloniale au cours de laquelle s’est discutée la répartition des zones d’influence européenne en Afrique. C’est dans le dernier contexte que la notion de frontière en tant que limite d’une nation, d’un État est apparue avec la division ipso facto des peuples qui, jadis, partageaient les mêmes coutumes et les terres de culture. Après plusieurs accords qui ont été passés, notamment entre la France et l’Allemagne à propos du partage des frontières terrestres au niveau du « bec du canard », les Toupouri ont été séparé·e·s sans considération des facteurs historique, ethnique et linguistique entre le sud-ouest du Tchad et le nord-est du Cameroun par une ligne imaginaire. Derrière ces barrières coloniales, l’exploitation de la ressource foncière fait l’objet de revendication entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun. Le corpus obtenu de la confrontation des données archivistiques de Ndjamena, des sources orales émanant des populations frontalières et des observations de terrain ont permis d’examiner la terre comme source de revendication territoriale entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun depuis la période coloniale.

Mots-clés : Toupouri, territoire, frontière, colonisation, Tchad, Cameroun.

Abstract

The 19th and 20th centuries are important to understand the history of Africa in general and the so-called “Toupouri Country” in particular. The first period refers to the Islamo-Fulani conquest in Central Africa following the launching of the “holy war” (jihad) from Gobir by Ousman Dan Fodio in 1804, which had untold repercussions on the Toupouri Country. The second is marked by the colonial conquest during which the European partition of Africa was discussed. It is in the latter context that the notion of border as the limit of a nation, of a state appeared with the ipso facto division of peoples who, formerly, shared the same customs and ancestral lands. After several agreements were arrived at, notably between France and Germany regarding the sharing of land borders at the « duck’s beak », the Toupouri were separated without consideration of the historical, ethnic and linguistic bonds between the south-western Chad and northeastern Cameroon by an imaginary line. Behind these colonial barriers, the exploitation of land resources remains the subject of dispute between the Toupouri of Chad on the one hand and those of Cameroon on the other. The corpus obtained from the comparison of archival data from Ndjamena, oral sources from the border populations and field observations made it possible to examine land as a source of territorial discord between the Toupouri of Chad and Cameroon since the colonial period.

Keywords: Toupuri, Territory, Border, Colonization, Chad, Cameroon.

Introduction

Le pays toupouri fait partie des entités précoloniales géographiquement délimitées et soumises à un pouvoir politique centralisé. Cette zone a été victime de la partition qu’a subie l’Afrique pendant la période coloniale, notamment à partir de 1908. Ce qu’il convient d’appeler pays toupouri ou royaume Doré au sens littéraire du terme représente cette portion de territoire habitée de façon plus ou moins homogène par ce peuple placé sous le commandement de Wang Kulu, grand chef spirituel qui réside au pied du mont Doré. Appellation d’origine coloniale, c’est un espace d’une superficie d’environ 5 000 km2 entouré de trois empires : le Bornou au nord, le Baguirmi à l’est, le Sokoto à l’ouest et l’Adamawa au sud. Selon la description géographique de Susane Ruelland, « les Toupouri occupent une région de plaine au sud-ouest du Tchad et au nord-est du Cameroun, de part et d’autre de la frontière séparant les deux pays, vers le 10e degré de latitude nord et le 15e degré de longitude Est » (Ruelland, 1992, p. 15). Cette description imprécise est complétée par celle de Joanny Guillard qui donne une délimitation plus explicite lorsqu’il déclare que « les premiers renseignements écrits donnent comme limite au groupe toupouri : au Nord la ligne Domo-Guidiguis, à l’Ouest la ligne Guidiguis-Bourao, au Sud la ligne Bourao-Tikem et à l’Est l’étroite bande longeant le lac, une bande de terrain vide qui sera ensuite peuplée d’immigrés : les Wina ›› (Guillard, 1965, p. 66). En plus des anciennes limites décrites par Guillard et Ruelland, le pays toupouri s’est élargi, dépassant le simple milieu homogène pour discuter les espaces occupés par les Massa, les Peul·e·s, les Mousgoum, les Moundang à cause du fort taux de croissance de sa population. Cet espace présente des zones densément peuplées telles que les bordures des lacs toupouri et les plaines argileuses où les paysan·ne·s, pour des raisons agropastorales et piscicoles, sont installé·e·s depuis plusieurs décennies. Il s’agit des cantons de Mouta, Youé, Tikemi et Kéra au Tchad. Vers le nord-est du Cameroun, les populations toupouri, encore plus nombreuses, peuplent les localités de Doukoula, Tchatibali, Datchéka dans le Mayo-Danay; Bizili, Touloum, Golonguini, Dziguilao dans le Mayo-Kani et encerclent les îlots peuls de Moulvoudaye, Koré, Dargala, Yoldéo dans le Diamaré. Dans cette partie, l’on peut dénombrer près de deux cents villages habités en majorité par les Toupouri. Le pays toupouri tel que délimité par des frontières bien avant l’arrivée des Européen·ne·s a connu le phénomène de balkanisation subi par l’Afrique au XXe siècle. Aux frontières naturelles, à l’intérieur desquelles vivaient de façon homogène les Toupouri, se sont substituées des frontières arbitraires imposées par la colonisation sans considération des facteurs d’appartenance ethnique, linguistique et socioculturelle. C’est ainsi que la notion d’État-nation fit son apparition dans la région du bassin conventionnel du lac Tchad et plaça de façon arbitraire les territoires occupés par les Toupouri entre le Tchad et le Cameroun. Les terres agricoles, patrimoine communautaire et familial, ont continué et continuent à alimenter des conflits entre ce peuple divisé de part et d’autre de la frontière. Sur la base de diverses sources collectées, la présente contribution rend compte des conflits nés de la répartition des terres de culture entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun. Autrement dit, malgré la démarcation des frontières entre le Tchad et le Cameroun, comment le foncier demeure-t-il une source de rivalité entre les Toupouri et comment ces conflits sont-ils gérés?

Établissement des frontières Tchad-Cameroun et rivalités entre les puissances coloniales

Bien que l’espace occupé par les Toupouri soit visité par plusieurs missions d’exploration à la veille du XXe siècle, on ne pouvait proprement parler que d’un quadrillage lâche et illisible du pays toupouri. Il fallait attendre les accords, les missions de délimitation et de vérification des frontières. Il s’agit dans un premier temps des dispositions générales issues de la conférence de Berlin (1884-1885). En effet, la grande date de la colonisation au Cameroun est le 15 novembre 1884 quand, fort de son traité germano-duala du 12 juillet 1884, Bismarck ouvre la conférence de Berlin en présence des ministres plénipotentiaires de quatorze puissances, dont la France qui convoitait une partie du territoire voisin au Kamerun. C’est ainsi que l’acte de Berlin marque non seulement la consécration juridique de la colonisation, mais aussi la course vers l’hinterland à partir des territoires occupés le long des côtes africaines, le souci de réglementer la concurrence dans la partition de l’Afrique et la liberté de navigation commerciale entre les puissances coloniales. Ce qui amène Abdoul-Aziz à écrire : « établie essentiellement entre 1885 et 1916, cette limite est la conséquence de divers accords, impliquant plus ou moins la France, l’Allemagne et l’Angleterre, alors puissances colonisatrices » (Abdoul-Aziz, 2005, p. 81).

Dans un deuxième temps, l’Allemagne, dans son élan de conquête entendait relier le Wouri au lac Tchad tandis que la France voulait lier ses possessions de l’Afrique occidentale entre elles, d’abord, et avec le Congo par Zinder et le lac Tchad, ensuite. Le 24 décembre 1885, un accord fut signé entre la France et 1’Allemagne, lequel esquissait le partage des territoires vers l’est entre les deux pays (Lestringant, 1964, p. 157). Une seconde convention du 15 mars 1894, utilisant les premières données géographiques fournies par Maistre, au retour de son voyage de 1893 jusqu’à Lamé et Léré, substitua à cette esquisse une première frontière cartographique. Le contour du territoire du Tchad était formé par le bassin du Chari au nord du 7e de latitude vers le Cameroun. Il était limité par la convention du 15 mars de 1894 avec l’Allemagne par le méridien 12° 4 au 8° 30 nord. Les lignes obliques de Lamé et du Biaffra, le 10e degré nord du Chari et le cours d’eau du fleuve jusqu’au lac Tchad, ligne polygonale du Moyen Chari coupant l’empire du Baguirmi du Logone en deux, formant à l’intérieur du territoire le « bec de canard » de Milton. Par cette convention, la France obtint en particulier, le village Mambay de Biparé parce que sa position sur le Mayo Kebbi offrait un accès relativement aisé jusqu’à la Bénoué. Cette convention fait ainsi passer la frontière entre les deux États sous le bec de canard au 10° parallèle. Elle suit ce parallèle jusqu’à sa rencontre avec le Chari. Entre 1904 et 1906, on assiste à un frottement par rapport au tracé adopté en chancellerie. Aussi vit-on un poste allemand s’installer en 1905 à Binder sur un territoire que le poste français de Léré revendiquait. De même, on constate des opérations de police menées à partir de la base allemande de Golombé contre les Mambay du village français de Biparé (Delavoye, cité par Lestringant, ibid., p. 156). Ces différentes incompréhensions conduiront les puissances coloniales allemande et française à mobiliser des missions sur le terrain. Les négociations inhérentes à ces griefs aboutirent à la signature d’une autre convention franco-allemande à Berlin le 18 avril 1908, complétant celle du 15 mars 1894.

À la suite des incompréhensions liées à l’occupation des espaces frontaliers entre les puissances coloniales, plusieurs missions de délimitation et de vérification furent constituées pour délimiter et vérifier l’application de différentes conventions. Les incidents nés du non-respect des accords précédents poussent la France et l’Allemagne à engager de nouvelles négociations à la suite desquelles, d’octobre 1905 à février 1907, une mission mixte d’abornement reprend le travail en se servant de l’astrolabe. Dirigée par le chef de bataillon Henri Moll, la section française, conjointement avec celle allemande dirigée elle aussi par le capitaine Von, s’évertue à dissiper sur le terrain les querelles frontalières. À la limite du pays toupouri, ces officiers stationnent à Biparé le 11 janvier 1907. Finalement, la frontière reçoit la consécration diplomatique par la convention de Berlin du 18 avril 1908 complétant celle du 15 mars 1894 et permettant d’établir la frontière telle qu’elle existe aujourd’hui. L’administration allemande exclue alors Binder, reconnu pour appartenir effectivement au Tchad, dans la partie qui concerne le pays toupouri. Cette convention partage les territoires toupouri entre le Tchad et le Cameroun selon la répartition suivante : la frontière Tchad-Cameroun en pays toupouri coupe le chemin Biparé, Gabaran, gagne le gué du ruisseau Toukoufai (Diro) sur le chemin Binder Garé à environ huit kilomètres au nord-ouest de Binder, coupe le chemin Doumourou à quatre kilomètres au nord de Binder, le chemin Binder – Guidiguis (à trois kilomètres) au nord-est de Binder et le chemin Dziguelao – Mindif à cinq kilomètres sud de Dziguelao. Elle va ensuite à mi-chemin de Doukoula, Doukoula-Gouyou, de Douéi-Gouyou, de Douéi-Boulam Bali, de Soci-Nimbakri, de Koumana-Nimbakri, de Koumana-Forkoumai, de Lalé-Forkoumai, de Soumkaia-Forkoumai, de Soumkaia-Folmai, atteint la rive occidentale du Toubouri lac de Fianga à deux kilomètres au sud de Kemargui et la rive orientale à deux kilomètres au sud de Guisei Oubi (Guisey Guibi) avant de gagner la rive droite du Logone pour devenir une frontière fluviale[1].

La commission de délimitation des frontières travaille sur le terrain de 1905 à 1908 pour introduire les divisions en Afrique et précisément en pays toupouri. À peine terminé, le premier travail est remis en chantier par la convention franco-allemande de 1911 à la suite de la crise d’Agadir. Cette dernière convention laissait le champ libre à la France au Maroc en modifiant les frontières du Cameroun en faveur de l’Allemagne. Ainsi, toute la rive gauche du Logone (ancienne subdivision du Mayo-Kebbi) passe sous le contrôle allemand tandis que le « bec de canard » revient à la France. Le Nord Cameroun allemand reçoit ainsi le territoire situé à l’est du Logone oriental, entre le 8° et le l0° parallèle, entre les fleuves Chari et Logone. À partir de 1914, la Première Guerre mondiale se déclenche et aboutit à la défaite de l’Allemagne qui abandonne à partir de 1916 ses possessions aux puissances vainqueures. C’est alors que la France s’empare de ses possessions reconnues par la convention de 1908, dont une moitié du pays toupouri fait partie, et maintient les frontières telles quelles jusqu’à l’avènement des indépendances des années 1960. Par conséquent, le pays toupouri chevauche jusqu’aujourd’hui la frontière entre le Tchad et le Cameroun. C’est dire que la convention de 1908 divise le pays toupouri en deux entités. Celle de l911 bascule tout le pays toupouri dans les territoires allemands. La fin de la Première Guerre mondiale divise à nouveau le pays toupouri entre le Cameroun et le Tchad.

Les rivalités et querelles issues du tracé frontalier en pays toupouri

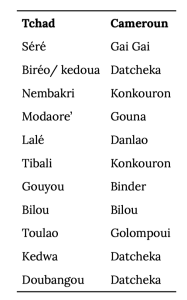

Malgré les différentes démarcations précisées dans les conventions et les délimitations de terrain apparaissent des incohérences, des imprécisions et des querelles. En effet, la forte démographie est inégalement répartie dans les terroirs toupouri. D’après Djorwé, la délimitation a eu un impact géographique sur la répartition des deux entités en présence. La plus grande partie, dont la frontière a été mentionnée plus haut, appartient au Cameroun et attire avec elle l’essentiel de la population. Ainsi, les espaces restés vides du côté tchadien sont convoités par des agriculteurs et agricultrices camerounais·es[2]. Les exemples des villages victimes du phénomène de la division sont légion comme le présente le tableau ci-dessous.

À Kedwa, la frontière a divisé une concession en deux. Il s’agit de la concession de Douskreo que notre guide informateur Taiga nous a fait visiter. C’est dire à quel degré cette frontière a été incohérente. Dans la même optique, le royaume de Wang Kulu s’est trouvé donc divisé entre le Tchad et le Cameroun, indifféremment géré par les administrations coloniales. En 1919, le capitaine Guillor, commandant de la circonscription de Fianga, fit la description du caractère illogique de la frontière lorsqu’il déclare dans un rapport que la limite nord de la subdivision de Fianga coupe le pays toupouri en deux d’une façon qui ne peut se justifier que par la rigidité géométrique du parallèle géographique (le 10e) qui a servi de frontière franco-allemande. Ici, la perturbation causée par le manque de logique de cette division est indéfiniment plus grande que dans la terre de Binder. Les populations sont moins souples et il n’existe pas, à proprement parler, de chefs dignes de ce nom. C’est dire toutes les entraves qu’une pareille situation peut créer pour la perception de l’impôt et l’exercice de la justice. Les troupeaux passent constamment d’une circonscription à une autre, les gens émigrent à l’occasion d’un recensement ou d’une tournée, plusieurs villages sont coupés réellement en deux à l’image de la frontière belge et suisse en Europe[3].

Gestion de la frontière en pays toupouri sous la période coloniale et postcoloniale

La frontière en pays toupouri se caractérise par des considérations économiques et des spécificités culturelles. Elle connaît une gestion épisodique pendant la période coloniale et postcoloniale avec des particularités liées au contexte. À l’instar des territoires du « bec de canard », le pays toupouri a subi la colonisation et connu le phénomène des rivalités coloniales. Cette période se décline en deux étapes : la période allemande, certes très courte, fut la plus mouvementée; la période française fut relativement stable compte tenu du départ de l’Allemagne à partir de 1914.

La brève période allemande

Le premier colonisateur allemand en pays toupouri, dont les informateurs ignorent l’identité, est venu par Youé (Tchad) et fut reçu par Raywé, le chef de village, qui le conduisit devant le roi Doré. Il y eut une conversation entre le chef allemand et le chef Doré nommé Goloké à la suite de laquelle ce dernier lui confia son fils aîné nommé Dawa qui lui servait de guide (Sébara, 1959). La pax germanica eut pour effet de cristalliser les situations politiques locales et d’entériner les rapports d’équilibre constatés entre les chefferies. C’est ainsi que l’Allemagne fit intervenir la tutelle des chefferies musulmanes pour faire régner l’ordre en pays toupouri et accessoirement son autorité. Ainsi, les lamibés de Kalfou, avec quelques milliers de Foulbé, prétendaient traiter en vassaux la masse des Toupouri avant de connaître un échec tandis que les populations massa et toupouri de Yagoua furent déclarées indépendantes. L’administration essaya alors de créer progressivement une structure centrale en pays toupouri. Les villages de Zoué, Tchatibali, Dadjamka et Doukoula ainsi que leur chef prirent peu à peu la tête du pays toupouri de l’est. C’est Doukoula qui, par sa situation, à la limite d’une zone très peuplée fut érigé en canton.

L’édification du poste de Yagoua permettait à l’Allemagne de fortifier un espace convoité par la France. En face, le poste français de Binder était stratégique en ce qu’il contrôlait les entrées vers Léré. Tandis que l’administration allemande était installée à Binder et à Yagoua, contrôlant la plus grande partie du pays toupouri, l’administration française a établi des postes à Léré et à Youé dans une autre partie du territoire. Ces différents postes frontaliers servaient des lieux de surveillance des territoires convoités par la France et l’Allemagne et constituaient des limites entre territoires de différentes métropoles.

Il a fallu que l’accord franco-allemand du 4 novembre 1911 rattache au Cameroun le fameux « bec de canard » pour que l’administration allemande occupe toute la région du pays toupouri. En effet, à la suite de la crise d’Agadir, les négociations menées entre la France et l’Allemagne aboutirent à la signature de cette convention qui permettait au Cameroun allemand de gagner 275 000 km2 de territoire sur l’espace administré par la France à l’est et au sud (Mensala, 2000, p. 48). La nouvelle frontière avec Oubangui Chari et le Moyen-Congo touchait au fleuve Congo et Oubangui. Tout le pays toupouri se trouvait dans l’espace camerounais. La même convention donnait à l’Allemagne toute la partie occidentale du Mayo Kebbi. Mais, très vite, l’occupation et le système allemand firent court chemin. Puisqu’en 1914, la Première Guerre mondiale mit fin à toute politique coloniale. Et en 1916, l’Allemagne perdit le contrôle du Cameroun, le pays toupouri y compris. L’administration coloniale allemande n’a apporté aucune modification à la structure et au fonctionnement du pays toupouri. C’est la succession française qui provoquera des mutations dans le pays toupouri.

La période française

Dès la fin de la conquête du Cameroun allemand par les pays alliés en 1916, la France et l’Angleterre se partagent le territoire. Répartition qui fut officialisée par le traité de paix de 1919. C’est alors que la France s’empare de ses possessions reconnues par la convention de 1908, dont une partie du pays toupouri, fait partie et maintient les frontières jusqu’à l’avènement des indépendances. La frontière dont hérite la France coloniale devient un facteur d’unification du territoire par rapport à l’ensemble Afrique Équatoriale Française (AÉF). Les Français comprirent que la meilleure politique pour pacifier les colonies et territoires sous mandat était l’adoption d’une administration directe. Le territoire est divisé en un certain nombre de « régions » (correspondant au « cercle » de l’Afrique occidentale), elles-mêmes scindées en subdivisions les unes et les autres. Les opérations de pacification commencèrent. Le premier commandement civil installé en 1920 entreprend le travail colonial. La France s’évertue à pacifier le pays toupouri, mais le retour au calme demande de nombreuses années. Le pays toupouri fut divisé en deux subdivisions : Doukoula au Cameroun et Fianga au Tchad. Le poste de Fianga, créé en 1908 par la France qui avait dû le céder de 1911 à 1916 à l’Allemagne, fut de nouveau occupé par la France en 1918.

À partir de 1919, des chefferies des villages et celles des cantons se superposant aux structures initiales furent créées. Dès 1925, ses chefs furent associés comme intermédiaires à travers leurs conseils de notables. Le pays toupouri du Cameroun fut divisé en six cantons, à savoir Doukoula, Tchatibali, Touloum, Bizili, Golonguini et Doubané tandis qu’au Tchad, on en dénombrait quatre : Fianga, Youé, Tikem et Kéra. Avec l’aide de ces chefs traditionnels, les campagnes militaires furent régulièrement organisées pour pacifier le territoire, condition préalable à sa mise en valeur : « la pacification était la condition nécessaire à la perception des impôts et la création des cultures utiles à l’économie française » (Dumas-Champion, 1983, p. 16). La création des cantons, calqués sur le modèle peul, en pays toupouri va altérer le pouvoir spirituel de Wang Doré. Le pouvoir traditionnel jadis sacré et centralisé est désormais émietté et banalisé. En effet, les chefs de canton avaient le pouvoir de rendre une justice s’appliquant aux individus. Le Toupouri ne pouvait plus rendre justice selon les lois et la coutume de ses ancêtres, incarnées par Wang Doré. Le Conseil des Anciens, où s’exprimait l’unité lignagère lorsqu’il s’agissait d’engager le combat ou de venger un des membres, perd aussi son importance. De 1917 à 1921, les gouverneurs généraux de l’AÉF désirent ardemment l’intégration du Cameroun, ancien protectorat allemand à la fédération de l’AÉF.

En 1921 le Cameroun est placé sous mandat international. Le territoire sous mandat n’est point une colonie, mais malgré cette nouvelle donne, les gouverneurs du Tchad, et en particulier M. De Coppet, persistent dans le mépris de la frontière comme limite de la souveraineté entre le Cameroun et le Tchad. La restitution à l’Allemagne ne fut même pas envisagée et l’article 119 du traité de Versailles stipulait que « l’Allemagne renonce en faveur des principales puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur ses possessions d’Outre-Mer ».

En 1939 intervient la Deuxième Guerre mondiale qui freine toute politique coloniale. De 1940 à 1945, le Cameroun est administré comme un territoire autonome. De 1946 à 1959, le Cameroun est sous-tutelle franco-anglaise. Cette période d’après-guerre sera caractérisée par la mise en valeur du territoire jusqu’en 1960, date de l’indépendance. La période ayant précédé l’indépendance, signalons-le, ne fut pas de toute aise en pays toupouri, car de violentes réactions furent observées face à l’administration coloniale.

Les Toupouri ont réagi violemment face à l’administration coloniale en méconnaissant son autorité, ne reconnaissant que celle de Doré. Ils et elles refusèrent l’occupation de leur territoire. C’est ainsi que, de 1900 à 1908 et bien au-delà de cette date, bien de révoltes et autres jacqueries se succédèrent. Plusieurs chefs de village toupouri perdirent leur vie suite à des contestations et d’autres durent s’exiler. L’un des successeurs du trône de Doré en la personne de Tiyo fut victime de trahison par ses propres frères, car il était partisan du boycott de l’occupation française. Il fut arrêté et envoyé en prison à Bongor où il trouva la mort. La mort de Tiyo en geôle fut considérée comme un crime abominable et suscita la résignation de toute la population vis-à-vis de la France; car selon la coutume, un chef spirituel ne saurait être enseveli hors du palais royal. Dès lors, la dégradation de l’autorité spirituelle toupouri s’amorça. Son successeur Fourtoing a été imposé par 1’administration coloniale. L’administration coloniale ne semblait vouloir manifester leur présence dans les pays toupouri que sous la forme répressive (Lestringant, 1964, p. 176). Les réactions contre la colonisation se traduisent par les mouvements migratoires pendant une bonne période coloniale, jusqu’à ce que l’administration coloniale prenne des décisions fermes visant à stabiliser les populations. Plusieurs rapports et correspondances trouvés dans les archives de Ndjamena font état de ces mouvements. Certains sont dus au recrutement militaire ou au recensement, d’autres à la perception des impôts et à la tournée des administrations coloniales. Des troubles dus au recrutement des manœuvres pour la construction de la route Fianga-Bongor et la route du Chari sont observés. Un rapport de 1939[4] mentionne qu’une tentative de recrutement menée à cette époque a provoqué l’exode de trois mille Toupouri au Cameroun. Le travail forcé fut aussi à l’origine de ces déplacements. Pour éviter ces déplacements migratoires et stabiliser les populations, l’autorité coloniale a décidé que le département du Mayo Kebbi au Tchad ne soit pas soumis au recrutement de tirailleurs ni aux travaux forcés de 1941 à 1942. Le Cameroun attirait très fortement les populations riveraines du Logone et celle de l’intérieur de la subdivision. Un accord est conclu entre les chefs des circonscriptions frontalières du gouvernement général de l’Afrique Équatoriale Française, d’une part, et les territoires du Cameroun, d’autre part, en vue de déterminer la situation administrative des populations frontalières et d’empêcher, à l’avenir, l’exode de ces populations. Cet accord est ratifié par les lettres n° 471 du 18 décembre 1929 (AÉF) et n° 27 du 8 janvier 1930 (Cameroun) et entre en vigueur le 1er mars 1930. Il y est mentionné dans les articles 6 et 7 que les résidences ayant été définitivement fixées, aucun changement de domicile hors du territoire ne sera plus admis de la part des groupements ou clans. Tout mouvement d’exode sera immédiatement réprimé et les transfuges refoulé·e·s dans la subdivision administrative dont ils et les sont ressortissant·e·s. L’article 7 précise qu’aucun chef de village ne peut donner asile à un·e indigène du village voisin ou permettre son installation dans son village sans y avoir été préalablement autorisé par le chef de subdivision compétent. Malgré ces dispositions juridiques, les Toupouri continuent de se fréquenter de part et d’autre de la frontière au mépris de l’imposition des frontières coloniales. Cette attitude perdure jusqu’à l’indépendance, laquelle a permis d’ouvrir de nouveaux horizons aux Toupouri dans leurs relations transfrontalières et le partage des ressources naturelles.

La gestion postcoloniale de la frontière

Au lendemain des indépendances en 1960, les structures héritées de la colonisation n’ont pas été modifiées. Sur les cendres des anciennes colonies naissent de nouveaux États indépendants. Lors du premier sommet de l’OUA tenu le 25 mai 1963 à Addis Abeba (Éthiopie), certaines personnes ont partagé l’avis du maintien des frontières coloniales. L’article III alinéa 3 et 4 de la Charte de l’OUA mentionne « le respect de la souveraineté et de l’intégration de chaque État ». C’est dire que le principe uti possedetis ne faisait pas l’unanimité, mais fut adopté pour ne pas exacerber les différends territoriaux. Ce point de vue fut largement défendu par le Premier ministre éthiopien quand il affirmait lors dudit sommet que

si nous voulons, si nous sommes là pour redessiner la carte de l’Afrique à base de la religion, race, langue, je crains que beaucoup d’États disparaissent. Il est de l’intérêt des Africains aujourd’hui de respecter les frontières dessinées sur les cartes même si elles étaient dessinées par des colonisateurs antérieurs, précédents (Asiwaju, 1988, p. 40-41, notre traduction).

Le Tchad et le Cameroun indépendants avaient à leurs frontières « des peuples trait d’union » à l’instar des Toupouri. À la tête des deux États, les présidents Ahidjo et Tombalbaye n’avaient pas la même politique en matière de gestion de la diversité ethnique. Alors que Tombalbaye prônait le retour aux sources avec la réinstauration de l’initiation (Goni), Ahidjo élabora une politique d’unité nationale qui proscrivait les replis identitaires. En effet, en 1975 l’initiation a été interdite au Cameroun au prétexte de sa périodicité très longue, rendant difficile l’accès à l’éducation des jeunes. Elle a été réinstaurée et rendue cette fois obligatoire par le président François Tombalbaye qui adopta lui-même le nom de Ngarta à la place de François pour ne pas être en contradiction avec lui-même. Au cours de cette année, les Toupouri du Cameroun ont forcé la main aux autorités camerounaises pour rejoindre leurs frères et sœurs du Tchad et participer au lancement de l’initiation Gonogaye en territoire tchadien.

Nature des frontières et gestion des conflits

Les avatars des délimitations nés de différentes conventions posent le problème de la gestion des frontières et des conflits y afférents. Il est donc important de décrire, d’une part, la frontière géographique qui sépare les Toupouri du Cameroun et leurs cousin·e·s du Tchad et, d’autre part, les conflits qui les opposent.

Frontières géographiques

À titre de rappel, les administrations coloniales se sont engagées à tracer les limites sur les cartes. C’est ainsi que des géographes et diplomates ont procédé au tracé cartographique sans connaître le relief et la topographie avant la démarcation. Contrairement aux objectifs des administrations coloniales qui n’étaient pas nécessairement ceux des populations, les communautés toupouri étaient dépouillées des rivières, des lacs et des terres qu’elles partageaient sans entraves.

Le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation et reconnues par la défunte OUA voudrait que la traversée d’une frontière d’un pays à un autre, d’un gouvernement à un autre se fasse selon le respect de la souveraineté. Pour cela, d’un État à un autre, les autorités gouvernementales exigent les pièces d’identité, le laissez-passer, le visa et les cartes de séjour. Les réalités de terrain révèlent la complexité de la situation. Des villages en territoire camerounais sont séparés de leur pâturage situé côté tchadien. Des concessions familiales sont parfois scindées en deux par la frontière. Pourtant, la frontière terrestre en pays toupouri, en tant que ligne de démarcation entre le Tchad et le Cameroun, est matérialisée par des bornes en briques cylindriques. Cette matérialisation de la frontière AEF-Cameroun dans la région de Fianga-Léré a fait 1’objet d’une vérification entre 1956 et 1957 et a donné les résultats suivants :

- des bornes retrouvées exactes par endroit;

- des bornes retrouvées, mais endommagées;

- des bornes disparues, mais dont l’emplacement a pu être précisé (n°43, 45, 46 Fianga- Yagoua);

- des bornes disparues sans qu’on ait pu obtenir de renseignements auprès des autochtones;

- la borne n°44 (Fianga-Yagoua) remplacée par une pierre plantée;

- la borne n°51 (Fianga-Yagoua) décelée[5].

Tous ces constats montrent l’état d’une frontière difficilement acceptable. Conscientes de l’existence d’une frontière coloniale, les populations frontalières ont trouvé des moyens pour préciser la démarcation géographique entre les pays toupouri du Tchad et du Cameroun. Lors de notre passage à Datchéka et à Gaï-Gaï, deux villages qui jouxtent la frontière, nous avons observé que le seul indice matériel qui tient lieu de frontière se trouve à Datchéka. C’est un petit mur élevé par des briques en terre cuite sur une fondation en pierre au milieu d’une petite forêt d’épines portant 1’indication « République du Cameroun » que notre informateur appelle Daumier. À une cinquantaine de mètres vers le nord se trouve le poste frontalier du commissariat de police de Datchéka. De l’autre côté, à environ vingt mètres, se trouve le village Doubangou en territoire tchadien. En parcourant cette limite frontalière sur près de quinze kilomètres du village de Bireo, Bisséo, Gai-Gai, nous avons constaté que les autres bornes avaient réellement disparu et ne laissaient de place qu’à de gros arbres, des pistes tracées par des animaux et bordées par des arbustes. D’autre part, ces pistes tendaient à disparaître pour ne laisser qu’une vague impression de frontière coloniale. Mais les populations environnantes seules maîtrisent cette ligne, même s’i1s ne la reconnaissent pas comme limite rigide. Expliquant la disparition des bornes coloniales, notre informateur Hinsou affirme : « Vers les années 1970, les bornes étaient encore visibles. Aujourd’hui, elles ont disparu suite aux activités agricoles. Les populations s’arrangent entre elles à indiquer soit de gros arbres, soit des pistes d’animaux, pour se référer à la frontière coloniale »[6]. La perception qu’ont les Toupouri de la frontière est différente de celle des administrations coloniales. Si les Toupouri pensent que la frontière représente l’espace occupé par leur peuple, les puissances européennes, quant à elles, estiment plus ou moins que les frontières constituent le no man’s land. Car, la conférence de Berlin avait institué le système d’hinterland, c’est-à-dire qu’en Afrique, toute puissance s’appropriant de droit tout territoire intérieur ne fixe sa frontière qu’à la rencontre d’une autre puissance. La France voulait contrôler le Mayo Kebbi jusqu’au village de Biparé. Ce lieu représentait le point de rencontre extrême de la navigation sur les cours d’eau à partir de la Bénoué où la liberté de navigation avait été reconnue au congrès de Berlin. Aussi l’Angleterre, dans leur projet colonial, entendait-elle relier le Cap au Caire. La France, quant à elle, comptait joindre le Niger au lac Tchad. Tandis que l’Allemagne avait pour ambition de relier Douala au lac Tchad. Pour les Toupouri, la frontière se limite à l’ensemble des territoires habités de manière continue par le peuple toupouri et représentés par les zones d’influence du grand chef spirituel Wang Kulu. Leur pays ne se limite qu’à leur entourage, à ceux et celles qu’ils et elles connaissent, à ceux et celles avec qui ils et elles partagent la même langue, à ceux et celles avec qui ils et elles pratiquent le même rite, à ceux et celles avec qui ils et elles dansent tout le temps.

Cette conception coloniale rigide de la frontière ne pouvait qu’engendrer des conflits entre les Toupouri et les puissances coloniales européennes. Ces dernières, en voulant s’approprier non seulement le territoire géographique, mais aussi la population toupouri, se confrontent à des résistances manifestées par le refus de participer aux travaux obligatoires que ces puissances leur imposaient et dont les conséquences se traduisent par les flux et reflux pendant la période coloniale. Les Toupouri, acceptant mal d’être divisé·e·s par une frontière, ont refusé de reconnaître cette nouvelle limite qui est contraire à la limite de leur pays reconnue par le roi Wang Kulu.

Il convient de dire que la frontière géographique selon la perception toupouri est marquée par deux faits : la mobilité à l’intérieur du territoire qu’ils et elles occupent et le rejet des structures ou de l’action coloniale. En parcourant le pays toupouri par n’importe quel moyen de déplacement au niveau des frontières entre les deux États (Tchad-Cameroun), on ne se rend pas compte de l’existence d’une démarcation. A priori, chaque Toupouri peut s’installer partout où il ou elle se sent à l’aise pourvu qu’il ou elle soit en pays toupouri. Le pays ne trouve sa limite que 1orsqu’on rencontre un autre peuple. Les villages Datchega (Cameroun) et Djakbi (Tchad) ne voient dans le tracé qu’un artifice puisque leurs pratiques agricoles se jouent de la frontière.

La question foncière et les revendications territoriales

L’un des problèmes frontaliers en pays toupouri est lié à la gestion des terres. La colonisation ayant partagé inégalement le pays toupouri, les Toupouri du Cameroun se sont retrouvé·e·s avec une partie assez vaste, mais inculte, à la fertilité aléatoire. Ceux et celles du Tchad par contre ont obtenu une petite partie certes, mais riche en terres arables et en pâturage. Fort de cette inégale répartition des conditions naturelles, il en est résulté des problèmes fonciers qui sont de trois ordres, à savoir la revendication des limites territoriales, les conflits agriculteur·trice·s-éleveurs et agriculteur·trice·s entre eux et elles.

Les revendications des limites territoriales opposent généralement deux États : un État revendique une parcelle plus grande dans la répartition avec un autre État. Les raisons sont historiques (poursuite de la revendication de 1’ancienne souveraineté), géographiques (on estime que les limites doivent s’identifier aux obstacles naturels), ethniques et culturelles (un peuple se retrouve divisé par une frontière), économiques, militaires ou stratégiques. Pour l’illustrer, Ngnaga affirme que « les militaires et les douaniers de Fianga [Tchad] ne maîtrisent pas les limites. Dans leur patrouille, ils sont souvent étonnés lorsqu’on leur signale qu’ils se trouvent en territoire camerounais »[7]. Hinsou d’ajouter qu’« au temps du président Garga Malloum, les Tchadiens avaient hissé leur drapeau à Gaï-Gaï en territoire camerounais »[8].

Les revendications des limites sont également intenses au niveau de la frontière qui passe de Golonguini à Biliou. Cette limite a fait l’objet des correspondances et des négociations entre les autorités locales camerounaises et tchadiennes : quelques cas de litige frontalier sont signalés dans les archives départementales de Kaélé, à l’exemple du litige opposant les populations voisines de Youwey du côté tchadien et Golonguini du côté camerounais. En fait, il s’agit d’une portion de terrain très fertile du côté camerounais que les populations camerounaises et tchadiennes exploitent de longue date sans qu’il y ait des problèmes. Mais, dans les années 1970, le Tchad a considéré que ce terrain faisait partie intégrante de son territoire[9]. Situation embarrassante et délicate pour laquelle le sous-préfet de Kaélé se fit le devoir d’intervenir le 31 janvier 1971 afin de ramener les deux parties à de meilleurs sentiments. Pendant la période coloniale, un autre conflit similaire avait opposé quatre villages importants : Werfao, Yameda, Bilou, Golonguini dont les populations, bien que se disant ressortissantes de Mouda Fianga, se trouvent installées au nord de la borne n° 38 (d’après l’accord franco-allemand de 1911) correspondant au territoire camerounais, mais toujours administré par le Tchad d’après la lettre n°1148 du 29 septembre 1911. Un peu plus à l’ouest (vers les bornes 27 et 28 sur la 10e parallèle environ) un autre conflit persiste dans le village des Foulbé de Mbraodon au Cameroun (habité en majorité par les Toupouri) dont le chef avait accepté d’être du ressort du commandement de Binder-Léré (Tchad). En effet, le village de Mbraodon est situé à cheval sur la frontière, comprenant deux quartiers. L’un au nord dépendant de Maroua, l’autre au sud dépendant de Léré. Le chef de la subdivision de Fianga (Dupeux), par la lettre n° 14 du 9 mai 1912, exposa que les villages de Golonguini, Werfao, Yameda, Bilou se trouvaient au sud de la ligne joignant les bornes n° 38 et 39. Il voyait dans les allégations présentées par le chef de la circonscription de Maroua une tentative de Guidiguis d’étendre son territoire. Ces revendications ont conduit quelquefois à des rixes entre les Toupouri de Golonguini et leurs frères et sœurs de Danhou, guidé·e·s par des réclamations des emplacements des plantations.

Il en est de même du différend opposant les villages Bilou (Tchad) contre ceux de l’autre Bilou (Cameroun). En effet, plusieurs concessions dépendant de Bilou-Tchad sont installées au nord de la frontière en territoire camerounais sur une profondeur de quatre-vingts mètres. D’après les renseignements recueillis en juin 1963 par le sous-préfet de Kaélé, Maidadi Sadou en présence des populations concernées, il paraît que les populations de Bilou-Tchad sont installées depuis vingt ans sur les terrains appartenant au village de Bilou-Cameroun. Elles ont toujours été recensées par le Tchad en payant régulièrement leurs impôts, car, estimait-on, les habitant·e·s des deux Bilou sont de la même famille. Pour éviter que la position ambivalente dudit village ne continue à ternir les relations de bon voisinage, le sous-préfet de Fianga et son homologue camerounais de Kaélé ont proposé deux solutions aux habitant·e·s en conflit : abandonner les terrains qu’ils et elles occupent sur le territoire camerounais et réintégrer le commandement de leur village à Bilou-Tchad ou se faire recenser au village de Bilou-Cameroun et accepter l’autorité du chef coutumier possesseur du terrain qu’ils et elles occupent au nord de la frontière. Certain·e·s ont opté pour la première solution. D’autres, refusant de perdre le terrain qu’ils et elles cultivent, accepteront de perdre la nationalité tchadienne pour devenir des Camerounais·es[10].

Toutes ces revendications opposent très souvent les agriculteurs et agricultrices frontalier·e·s de la propriété des champs. Abdoul-Aziz confirme ce fait lorsqu’il affirme que « ces incidences ont tous pour origine, essentiellement, la recherche des terrains de culture et à un degré moindre, les problèmes de pâturages (sic) » (Abdoul-Aziz, 2005, p. 90). Lorsqu’à la base les solutions tardent à venir, les Toupouri de chaque côté de la frontière font appel à des arbitres que sont les autorités administratives. Hinsou affirme qu’il a personnellement eu des problèmes fonciers avec un fils adoptif de son père au sujet d’un terrain, mais qui se trouve de l’autre côté de la frontière. Chaque année, à la saison sèche, lorsque Hinsou voudrait exploiter ce champ, le fils adoptif fait appel aux autorités tchadiennes en faisant valoir le fait qu’il soit camerounais et que, par conséquent, il n’est pas question qu’il exploite un terrain situé sur le territoire tchadien. Sur un tout autre plan, il existe des problèmes entre agriculteurs, agricultrices et éleveurs.

Le conflit entre agriculteur·trice·s et éleveurs est aussi vieux que le monde, mais reste toujours d’actualité. Au niveau de la frontière Tchad-Cameroun, il a régulièrement opposé des agriculteur·trice·s tchadien·ne·s à certains éleveurs toupouri du Cameroun. Nous avons noté plus haut que le pays toupouri du Tchad était moins vaste que celui du Cameroun, mais plus riche en pâturage. La présence des lacs, des plaines, de grands marigots à Fianga, Ndjakbi, Séré, Youway, Tikem attire les éleveurs en provenance du Cameroun. Ce genre d’élevage n’est pas seulement l’apanage des Toupouri, mais aussi des Peuls. Les conflits commencent toujours lorsque les éleveurs conduisant mal leurs troupeaux les laissent en divagation. Par conséquent, il s’ensuit la destruction des champs de mil qui procurent la seule ressource alimentaire provenant du sol. Les Toupouri du Tchad ripostent par des saisies des troupeaux ou par des vols de bétail. On peut retenir que si la langue, la culture, l’appartenance ethnique et la tradition semblent unir les Toupouri du Tchad et du Cameroun, la terre demeure source de revendication permanente, objet de litige au niveau des autorités du Tchad et du Cameroun.

Conclusion

La répartition de l’Afrique en zone d’influence par les puissances coloniales continue à exercer des effets négatifs sur les États et les peuples. Bien que ces répartitions aient respecté la logique des accords signés entre les acteurs dans plusieurs zones de l’Afrique, la terre est restée permanemment au cœur des revendications depuis la période coloniale jusqu’à nos jours. Car, elle demeure une question fondamentale en rapport direct avec la souveraineté des États en contradiction avec le principe traditionnel en vigueur en pays toupouri. Compte tenu des rivalités entre les puissances coloniales, l’Allemagne a mis l’accent sur la pacification des zones toupouri jusqu’à leur départ en 1916. La France, du mandat de la SDN à la tutelle de l’ONU, a procédé à la reconnaissance, à l’administration et à l’exploitation des territoires du pays toupouri. Seulement l’occupation des terres ne fut pas de toute aise, car de violentes réactions furent observées face aux administrations coloniales. Pour les Toupouri, les systèmes d’exploitation des terres agricoles reposaient sur l’usage commun des terres de pacage ou de culture. La greffe des frontières coloniales a introduit des instruments internationaux et nationaux dans la gestion de ces terres arrachées aux paysan·ne·s. Dans un premier temps, l’appropriation des terres et la division des Toupouri entre le Tchad et le Cameroun ont été mal acceptées. Des réactions de contestation se faisaient alors remarquer et les résistances par la migration des Toupouri du Cameroun et du Tchad s’intensifiaient. L’essentiel de la frontière dans cette zone étant terrestre, les agropasteur·e·s vandalisent les bornes et déplacent les limites coloniales pour maintenir leur droit naturel sur ces terres afin de continuer à exploiter les ressources foncières. Après les rivalités entre les puissances coloniales et les États postcoloniaux, la nature des conflits fonciers a changé. Il s’agit cette fois des revendications de terre entre les Toupouri du Tchad et du Cameroun. En effet, la position ambivalente de certains villages fait que les champs de culture, autrefois partagés entre familles, clans et villages, font l’objet de querelles entre cousin·e·s. Le litige foncier entre ces membres de la même famille prend souvent la forme d’un conflit entre États à travers les administrations locales, surtout lorsqu’il y a des intérêts en jeu. En pays toupouri, la frontière vient souvent alors résoudre les problèmes d’accès aux ressources.

***

Crépin WOWÉ, Université de Maroua – wowecrepin@yahoo.fr

Références bibliographiques

Abdoul-Aziz, Y. (2005). Le droit d’option et la gestion des populations divisées par la frontière Tchad-Cameroun. Le Globe : Frontières et Frontière, tome 145, 81-92.

Asiwaju, A. I. (1988). Borderlands in Africa, a multidisciplinary and comparative focus on Nigeriaand West Africa. University of Lagos Press.

Dumas-Champion, F. (1983). Les Massa du Tchad, bétail et société. Cambridge University Press.

Guillard, J. (1965). Golongpoui : analyse des conditions de modernisation d’un village du Nord-Cameroun. Lahaye, Mouton et Compagnie

Lestringant, J. (1964). Les pays de Guider au Cameroun. Essai d’histoire régionale, s. éd. (multigr).

Mensala, F. (2000). Le pouvoir spirituel de Wang Doré sur le pays toupouri du Tchad [Doctorat nouveau régime]. Université de Ndjamena.

Ruelland, S. (1992). Description du parler tupuri de Mindaoré [Doctorat d’État]. Université de Paris IIIe.

Saïbou, I. (2002). Cameroun-Tchad, image de l’autre et attitude. Dans D. Abwa et al, Dynamique d’intégration régionale en Afrique centrale (p. 313-325). Presse Universitaire de Yaoundé.

Sébara. (1959). Le monde toupouri [brochure]. Fianga.

- Convention entre la France et l’Allemagne pour préciser la frontière entre le Congo français et le Cameroun. Extrait du journal Officiel de la République française, 1908, p. 6-7. ↵

- Entretien avec Djorwé Alphonse le 23 mai 2001 à Séré. ↵

- A.N.N, Archives Nationales de Ndjamena, correspondance n° 52, 1919. ↵

- A. N. N., Rapport sur la situation politique et économique du Mayo Kebbi. ↵

- A. N. N., Correspondance n°685AP3 du 30/04/1956 transmettant la copie de la lettre n°499/AG/AA du 19/04/1956 de monsieur le gouverneur du Tchad. ↵

- Entretien avec Hinsou le 23/05/2001. ↵

- Entretien avec Nyaga, le 21 mai 2001 à Datchéka. ↵

- Entretien avec Hinsou, le 23 mai 2001 à Gaigai. ↵

- Entretien avec Nyaga, le 21 mai 2001 à Datchéka. ↵

- Archives départementales de Kaélé, non classées. ↵