2. La venganza de Galatea contra Pigmalión. Mujeres, democracias y la Tierra: ¡Las mismas opresiones coloniales, las mismas luchas descoloniales!

Gina Thésée

Abstracto

La democracia parece estar en crisis. En esta era ecogeopolítica centenaria, el Colonialoceno, experimentamos realidades coloniales que nos petrifican, transformándonos en esculturas. Primero, la negación de los derechos de las mujeres, el auge del masculinismo y la expresión de una masculinidad tóxica. Segundo, los fundamentos de la democracia son abiertamente violados por autócratas que ejercen una brutalidad que es a la vez racista, patriarcal, capitalista y extractivista. Tercero, el medio ambiente muestra síntomas de una alteración del equilibrio ecológico que es contraria a las condiciones de vida en la Tierra. En este contexto global, se libra una triple guerra: contra las mujeres, contra las democracias y contra la Tierra. Para problematizar esta triple guerra, se analiza el “Mito de Pigmalión” como un “modelo” de una relación de poder total de lo masculino sobre lo femenino. El análisis se basa en adaptaciones artísticas del mito presentadas en Occidente a lo largo de los siglos. El mito se deconstruye dentro de un marco teórico inspirado en los feminismos decoloniales y luego se retoma explorando las dinámicas de la dominación de la «colonialidad pigmalioniana» sobre Galatea, esta última encarnando a la vez a las mujeres, las democracias y la Tierra. ¿Está la democracia en crisis? No. La democracia está, simplemente, como ha estado, petrificada, esculpida y estatutificada. Con/por/en/para la modernidad colonial. Galatea, las mujeres, las democracias y la Tierra enfrentan las mismas opresiones coloniales; su venganza se manifiesta en sus luchas descoloniales comunes por su emancipación y por una buena convivencia en la Tierra.

Palabras clave: Galatea; Pigmalión; Democracias; Mujeres; Tierra; Colonialidad; Feminismo Decolonial; Pigmalión-Colonialidad; Galatea-Mujeres/Democracias/Tierra; Democracias Decoloniales.

Introducción

Earth Democracy connects people in circles of care, cooperation, and compassion instead of dividing them through competition and conflict, fear and hatred.

Vandana Shiva (2005)

En todo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia y con quien sea, cuando las mujeres están en peligro, las democracias también lo están, al igual que la Tierra misma. Cuando las democracias están en peligro, las mujeres también lo están, al igual que la Tierra misma. Asimismo, cuando la Tierra está en peligro, las mujeres están en peligro, al igual que las democracias. La calidad de una democracia se mide por la calidad de las condiciones de vida de las mujeres que la habitan y por la calidad de su entorno ecológico (Tamés, 2022). A nivel mundial, las mujeres, las democracias y la Tierra experimentan las mismas relaciones de dominación y se enfrentan a las mismas dinámicas de agresión/opresión. Las mujeres, las democracias y la Tierra, las mismas opresiones coloniales y, por lo tanto, la misma urgencia de emancipación y luchas descoloniales.

Vandana Shiva, científica y activista india, ha teorizado la triple articulación de las opresiones que sufren las mujeres, las democracias y la Tierra con el “ecofeminismo” desde su perspectiva descolonial. En su libro “Democracia de la Tierra: Justicia, Sostenibilidad y Paz” (2005), sus denuncias son numerosas: i) injusticia ecosocial ; ii) excesos de la ciencia positivista; iii) ruptura de los seres humanos con la naturaleza; iv) control sobre la naturaleza y su mercantilización capitalista; v) noción de progreso infinito; vi) biopiratería; vii) democracia que excluye a la Tierra. Propone transitar de un sistema de muerte a un sistema de vida cultivando comunidades vivas (del patriarcado al feminismo), culturas y economías vivas (del capitalismo al bien común) y democracias vivas (de la injusticia ecosocial a la justicia ecosocial). La Democracia de la Tierra nos invita a reinventar la democracia, a imaginar una democracia de vida en acción en las democracias de la Tierra y las democracias de mujeres. Pachamama, nuestra Madre Tierra (Terra-Madre), sufre múltiples actos de violencia que han dado lugar a los diversos males ecosociales que vivimos actualmente. Gaia, nuestra Tierra-Vida, sufre múltiples actos de violencia que han dado lugar a las numerosas crisis políticas que vivimos actualmente. Oikos, nuestro Hogar-Tierra, se enfrenta a múltiples actos de violencia que han dado lugar a la principal amenaza: el cambio climático.

Al leer sobre los males del mundo, me propuse encontrar conceptos significativos que pudieran sanar nuestros tiempos. Sin embargo, las palabras para leer, sentir, decir y sanar el mundo, empezando por el mundo de abajo, el descrito en Los condenados de la tierra (Fanon, 1970), están de facto invalidadas/descalificadas. Las palabras para habitar el mundo y la Tierra (Sarr, 2013; Taubira, 2017) y aquellas para construir la democracia juntos son confiscadas y degradadas. Entonces, en este mundo de crisis múltiples y crónicas, ¿qué conceptos verbales mantendrán viva la esperanza para las generaciones de hoy y mañana? (Carrière, 2021). ¿No es el propósito de tal ejercicio vislumbrar un pequeño brote verde de esperanza que surge de las cenizas del magma volcánico de nuestro tiempo, en sí mismo utópico? ¡Sí! Según Jacques Delors, la utopía es «necesaria para que la humanidad progrese hacia ideales de paz, justicia social y libertad», porque «¿cómo podemos aprender a vivir juntos en la «aldea global» si no somos capaces de vivir en nuestras comunidades naturales de pertenencia: la nación, la región, la ciudad, el pueblo, el barrio? ¿Queremos, podemos [y sabemos cómo] participar en la vida comunitaria? Esa es la cuestión central de la democracia» (UNESCO, 1996, p. 15). Reinhold Niebuhr (1986): «La capacidad del hombre para la justicia hace posible la democracia, pero su inclinación a la injusticia la hace necesaria[1] ».

¿Cómo podemos construir verdaderamente la democracia juntos en este mundo de brutalidad, fuego, sangre y furia, impregnado de un colonialismo centenario, donde se libra abiertamente una triple guerra contra las mujeres, contra las democracias y contra la Tierra misma (Madre Tierra, Tierra Vida, Tierra Hogar)? La teoría de la colonialidad (Maldonaldo-Torres, 2023, 2016; Lugones, 2019; Dussel, 2012; Mignolo, 2007; Quijano, 2000, 1992) nos permite analizar la situación al destacar las dinámicas de dominación dentro de la matriz de la colonialidad. Al igual que Ferdinand (2019), quien nos invita a repensar la ecología desde perspectivas decoloniales, propongo repensar las democracias desde perspectivas decoloniales.

Para problematizar esta triple guerra librada a escala global, se utiliza el “Mito de Pigmalión” como “modelo” de la relación total de poder en juego. El mito se analiza con base en ciertas adaptaciones literarias, pictóricas, escultóricas, teatrales o cinematográficas presentadas en Occidente a lo largo de los siglos. Se deconstruye dentro de un marco teórico inspirado en el ecofeminismo decolonial. El mito se revisa explorando las dinámicas de dominación/opresión de “Pigmalión-Colonialidad” en su escultura, Galatea, que encarna a las mujeres, las democracias y la Tierra al mismo tiempo. Desarrollo mi reflexión en los siguientes apartados: 1) El contexto: el colonialoceno; 2) ¿Cuáles democracias? Democracias coloniales; 3) Un modelo: el “Mito de Pigmalión”; 4) El mito de Pigmalión revisado: Pigmalión-Colonialidad; 5) La venganza de Galatea sobre Pigmalión-Colonialidad; 6) Por una democracia descolonializada.

El contexto: la era ecogeopolítica del Colonialoceno

Para los pueblos originarios de Abya Yala[2], el año 1492 marca el inicio del terremoto colonial provocado por la invasión de sus territorios por reinos europeos, principalmente Portugal, España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Desde el principio, la colonización adoptó formas brutales e institucionalizadas: la dominación total de los pueblos, su esclavización, la explotación capitalista de los recursos y el comercio tricontinental. Según el geocronólogo Michel Lamothe, «En la historia de la Tierra […], las transiciones de una era a otra se caracterizan a menudo por eventos catastróficos» (citado por Bourdon, 2024). En este sentido, desde finales del siglo XV, la colonización de Abya Yala por reinos europeos ha marcado el inicio de una nueva era ecogeopolítica cuyas dimensiones son a la vez políticas, militares, económicas, científicas, técnicas, religiosas, sociales, culturales y educativas: el «Colonialoceno».

Este neologismo es similar al término «Antropoceno», propuesto en las ciencias sociales, pero controvertido en las ciencias geológicas. El término «Antropoceno» se refiere a la conclusión de los científicos que reconocen que la actividad humana es la principal causa de la aceleración del calentamiento global (Gibbard, 2013). Si bien no puede considerarse una era geológica en el sentido estricto del término, «Antropoceno» designa el evento geológico causado por el considerable impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, especialmente desde la Revolución Industrial (principios del siglo XIX) y desde la sobreproducción capitalista de bienes tras la Segunda Guerra Mundial (mediados del siglo XX). Las actividades de agricultura, urbanización, deforestación y contaminación han provocado cambios extraordinarios en la Tierra (NHM[3], sin fecha). Mediante la acumulación de marcadores clave, una huella sedimentaria deja rastros observables y medibles en los ecosistemas. El Antropoceno también se refiere al período del evento (Gibbard citado por Bourdon, 2024).

El Antropoceno se aborda desde su carácter humano, general y universal; es decir, desde la perspectiva del colonizador. Sin embargo, las actividades humanas que originaron el Antropoceno no se han llevado a cabo con la misma intensidad ni con las mismas consecuencias para todos los seres humanos de la Tierra. La gran mayoría de los seres humanos se sitúa en el lado negativo del eje de las relaciones de poder, es decir, del lado de los colonizados, en una red de relaciones con el colonizador, donde aún sufren las consecuencias de la situación colonial (Memmi, 2003). Desde la perspectiva de los colonizados en Abya Yala, quienes han sufrido y siguen sufriendo los estragos del Antropoceno (esclavitud, genocidios, extractivismo, ecocidios) y sus consecuencias (contaminación, perturbación climática, desastres ambientales), la era ecogeopolítica actual, desde 1492, es el Colonialoceno.

Utilizó el término “Colonialoceno” en referencia al concepto de Ferdinand (2019) de “habitar colonial”, aunque este autor no lo desarrolla en su libro. Sin embargo, su detallada descripción y análisis del habitar colonial en el contexto del mundo caribeño colonizado y esclavizado otorga al Colonialoceno las bases de una era ecogeopolítica, al igual que el Antropoceno. El habitar colonial consagra el territorio-recurso como una “tierra sin palabras”, una “tierra sin madre”[4]. una Tierra sin vida. Asocia “colonialidad habitacional” Con el gesto de principios de la colonización: “el acto de habitar. […] La colonización europea de las Américas implementó violentamente una forma particular de habitar la Tierra” (Ferdinand, 2019, p. 46). Al analizar la “vida colonial”, Ferdinand destaca: sus fundamentos (apropiación de tierras, masacres, desmonte); sus principios (geografía, explotación de la naturaleza y altericidio); sus formas (propiedad privada, plantaciones, explotación humana, esclavización) (Ibíd., págs. 49, 52, 54). El Colonialoceno designa la era ecogeopolítica que comenzó con la colonización de Abya Yala a finales del siglo XV y ha perdurado desde entonces. El Colonialoceno también designa la empresa que consistió en crear radicalmente la “vida colonial”. El “Colonialoceno” nos permite abordar la disrupción climática y los desastres ambientales actuales como eventos cuyo epicentro Está ubicado en la centenaria empresa colonial.

Varios conceptos surgieron en la literatura a principios del siglo XX para nombrar/describir la era ecogeopolítica actual: “Androceno”; “Antropoceno”; “Capitaloceno”; “Necroceno”; “Negroceno”; “Patriarcapitaloceno”; “Plantaciónoceno”; “Poubelloceno”; “Tanatoceno”; “Occidentaloceno”. Estos conceptos se abordan como sinónimos, y a veces con más matices. Algunos autores los utilizan como herramientas decoloniales mientras que otros los critican, los cuestionan o los rechazan. Evitando estos debates, abordo estos conceptos como otras tantas dimensiones del “Colonialoceno”. Esto me permite revelar tanto los excesos de la modernidad colonial occidental como los estragos de la empresa colonial que se arraigó y desarrolló en la matriz de la empresa colonial centenaria (Thésée, 2006). Analizo el “Colonialoceno” en su multidimensionalidad a través de los diez conceptos citados anteriormente.

1) Androceno. En su dimensión de sexo y género, es la admisión de que el Antropoceno es masculino, que «el análisis de la crisis ambiental requiere […] cuestionar los ideales asociados con las masculinidades dominantes» (Ruault et al., 2021) y que la responsabilidad de la degradación de la vida en la Tierra recae en cierto tipo de masculinidad «Andrés» (Ruault et al., 2021; Campagne, 2017).

2) Antropoceno. En su dimensión antropológica, es la toma de control de la naturaleza por parte del ser humano y su significativa huella ecocida (Gibbard, 2013);

3) Capitaloceno. En su dimensión económica, es el sistema de poder, ganancias, producción y acumulación de capital que se ha convertido en la esencia misma de la vida y los intercambios durante más de cuatro siglos (Moore, 2017; Campagne, 2017).

4) Necroceno. En su dimensión política, es un anarquismo ecológico (ecoanarquía) que expresa una pérdida de puntos de referencia, reglas y significado, y siembra la muerte en la casa común de la vida, el «Oikos» (Clark, 2019).

5) Negroceno. En su dimensión geodemográfica, es la política de los subalternos, de los de abajo, los condenados, los oprimidos, quienes han convertido a las mujeres, al mundo colonizado y a la Tierra en «los negros del mundo» (Ferdinand, 2019).

6) Patriarcapitaloceno. En su dimensión familiar, se refiere a la acumulación de capital/poder y su transmisión transgeneracional por parte de los hombres, de padre a hijo (Campagne, 2017).

7) Plantacionoceno. En su dimensión institucional, es la ingeniería ecosocial de la plantación para la explotación de recursos y personas (Wolford, 2021; Ferdinand, 2019).

8) Poubelloceno. En su dimensión ambiental, se refiere al uso de territorios colonizados como lugares (naturales) para el vertido de los desechos de los colonizadores (Armiero, 2024).

9) Tanatoceno. En su dimensión espiritual, es «Thanatos», que se expresa mediante pulsiones de muerte, destrucción y degeneración de la vida. Estas pulsiones de muerte son la fuerza impulsora de una cultura de guerra, que opera la destrucción masiva de comunidades y ecosistemas en beneficio del complejo militar-industrial (Bonneuil y Fressoz , 2013).

10) Occidenteceno. En su dimensión epistemológica, es la creación de conocimiento dentro del marco hegemónico del pensamiento occidental: depredador, dualista, reduccionista e individualista (San Román y Molinero-Gerbeau, 2023).

¿“Democracia”? Una(s) democracia(s) colonial(es)

Desde sus orígenes en la antigua Grecia, la democracia ha sido un señuelo. La democracia ateniense solo concierne a los hombres libres; las mujeres y los esclavos son inmediatamente excluidos del “demos” (pueblo) y del “kratos” (poder). Lo mismo ocurre en las democracias modernas de Abya Yala, donde el derecho al voto, considerado uno de sus fundamentos, se les negó durante mucho tiempo a las mujeres, los pueblos indígenas y la población negra. La obtención de este derecho se logrará mediante luchas a largo plazo de cada grupo. Paradójicamente, el “pueblo” no ostenta el poder real; lo delega en representantes y es desposeído de él en cuanto se conocen los resultados de la votación.

La democracia parece estar en crisis. Va de crisis en crisis: crisis de la democracia representativa; crisis de desafección juvenil al voto electoral; crisis de regímenes democráticamente elegidos que se han vuelto autocráticos; crisis de las instituciones democráticas; crisis de la información y los medios de comunicación como cuarto poder; crisis de la naturaleza antidemocrática de los espacios virtuales; crisis de guerras y zonas sin ley entre democracias; y una grave crisis ecosocial. Sin embargo, surge la pregunta: “¿Está realmente la democracia en crisis?” (UIP[5], 2021). Según la Unión Interparlamentaria, la democracia sería el único sistema capaz de autocorregirse. En su historia reciente, la democracia moderna ha atravesado diversas crisis, incluso ciclos de crisis que comenzaron a finales del siglo XIX con el sufragio universal, seguido por el movimiento obrero, la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929 (Gauchet, 2008). El autor considera la democracia como el concepto global de la modernidad y sitúa la crisis actual en el largo plazo de un fenómeno multisecular.

Este fenómeno centenario sería la revolución provocada por el paso del sistema de estructuración social por la heteronomía humana, reglas externas a los humanos y mediadas por las religiones, Un sistema de estructuración social por la autonomía humana o las reglas internas de los humanos, que ellos mismos determinan. La modernidad sería esta revolución global que, desde el siglo XVI, ha presenciado la ruptura de las sociedades humanas modernas con la estructuración religiosa. Durante cinco siglos, todas las grandes revoluciones, ya sean políticas, científicas, industriales, económicas o sociales (y, añadamos, las revoluciones tecnológica y tecnodigital), pueden reducirse a este mismo denominador común: la revolución de la estructuración y organización política de las sociedades por la autonomía humana. Según Gauchet (2008, p. 62), el paso de la heteronomía humana a la autonomía humana se produce en tres ejes interrelacionados: i) la política, en la forma de una nueva entidad colectiva, el «Estado-nación»; ii) el derecho, como principio de legitimidad en la organización del «Estado-nación» o el «Estado de derecho»; iii) la historia, como una orientación futurista voluntarista del desarrollo económico dentro del Estado-nación. Paradójicamente, la transición a la autonomía humana habría dado lugar a una « crisis de crecimiento de la democracia » y a una « desconexión de los colectivos ». Sorprendentemente, en su detallado análisis de la crisis de la democracia (en tres ejes: política, derecho e historia), que se ha prolongado durante cinco siglos, Gauchet (2008) no explica, nombra ni menciona la brutal empresa colonial llevada a cabo por los reinos europeos y posteriormente por los Estados-nación en el mundo. ¿Ceguera epistemológica, colonialidad o ambas?

La transición de la heteronomía humana a la autonomía humana ha transformado permanentemente las relaciones entre los humanos y… el espacio, el tiempo, el mundo, la Naturaleza, uno mismo y el Otro. Las identidades, la alteridad y las múltiples capas de ciudadanía se ven profundamente afectadas. Durante esta transición, coexisten diversas variaciones: desde el poder absoluto de un ser único, masculino, inmanente, invisible y trascendente (Teocracia), hasta el poder cuasi absoluto de un ser único, masculino, la encarnación de “Dios” en la Tierra, el “Rey” (Monarquía), hasta el supuesto poder de todos representado por un ser colectivo, el “estado-nación”, formado por hombres en su gran mayoría (Democracia). Esta última, la democracia, aspira a ser una máquina de gobierno “impersonal, abstracta y desencarnada”, operada principalmente por hombres, una “androcracia”. Español El Estado-nación donde cristaliza la “Democracia” está siendo sacudido por todos lados, porque el poder, de una naturaleza, escala y aceleración sin precedentes, está pasando a manos de una camarilla de individuos de la esfera tecnológica, formando una especie de oligarquía andro-tecno-capitalista, misógina y racista, que opera más bien en la anomia (ausencia de reglas) y que concentra todos los poderes: poder tecnológico (despliegue de tecnologías digitales); poder científico (desarrollo de tecnociencias); poder ecológico (extracción y uso excesivo de recursos naturales para tecnociencias); poder etnológico (dominación y explotación de pueblos colonizados, subalternizados); poder económico (apropiación de riqueza tecnológica, acumulación de capital); poder social (alcance y omnipresencia de redes tecnosociales); poder cultural (usurpación de formas culturales por inteligencia artificial (IA); poder mediático (distorsión técnica de la información, control sobre los medios); poder cognitivo (control de métodos de enseñanza-aprendizaje tecnocognitivos); poder político (desintegración del estado-nación en un tecno-estado). A pesar de las particularidades de los que estuvieron en el poder a lo largo de los siglos, la transición de la heteronomía humana a la autonomía humana, y ahora a la anomia humana, solo pudo tener lugar siendo parte de un paradigma que proporcionara todas las palancas (políticas, económicas, ecológicas, científicas, tecnológicas, epistemológicas, educativas, culturales) que eran necesarias para los actores de esta revolución. Esta Revolución “nómica”[6], que data del siglo XVI, estuvo acompañada por el nacimiento de un nuevo paradigma: el paradigma de la colonialidad.

La democracia moderna, el concepto integral de la modernidad (occidental) y la configuración política de la autonomía humana (Gauchet, 2008), está inextricablemente ligada a la empresa colonial centenaria llevada a cabo por los reinos europeos en el territorio de Abya Yala y profundamente imbuida de la colonialidad que de ella se deriva. En este sentido, ¿está la democracia en crisis? No; la democracia no está en crisis. La democracia es, simplemente, tal como fue concebida, construida y conducida dentro de la matriz de la colonialidad centenaria durante la era ecogeopolítica del Colonialoceno. La democracia moderna es soluble en esta colonialidad. Es una democracia colonial.

En la democracia colonial, los principios fundamentales de la democracia no se cuestionan (necesariamente), porque no tienen por qué serlo, ya que estos principios fundamentales fueron concebidos y desarrollados en la misma matriz de la colonialidad. Por lo tanto, no hay antinomia entre democracia y democracia colonial; se trata del mismo régimen político. Dicho esto, no quiero negar la importancia de la democracia, que, según Winston Churchill, incluso imperfecta, resulta ser, a pesar de todo, el sistema político menos malo para nuestro mundo. A pesar de esta admisión, ¿qué se puede hacer frente a las democracias coloniales, indecentes e indiferentes, santurronas y arrogantes, brutales? Singulares o plurales, las democracias coloniales resultan ser, en el mejor de los casos, criaturas políticas imaginadas, idealizadas, cosificadas y luego desacralizadas. En su banalidad cotidiana, las democracias coloniales son compatibles con múltiples formas de violencia: doméstica, familiar, social, ambiental, económica, ecológica, política y militar. En este preciso momento, esta violencia culmina, con total impunidad, en feminicidio, genocidio/etnocidio, economicidio y ecocidio. ¿Es así como queremos vivir bien juntos en la Tierra? La democracia colonial no cumple las promesas de una utopía posible y necesaria. ¿Es la democracia un proyecto inacabado o un proyecto no realizado? Dussel (2022) responde a esta pregunta desarrollando un llamado a una profunda transformación de los valores, principios fundamentales y praxis social de la democracia aún no realizada.

El “Mito de Pigmalión”, según las adaptaciones artísticas

Pigmalión es uno de los mitos más conocidos. Proveniente de la mitología grecorromana, se ha popularizado a lo largo de los siglos en Occidente en diversas obras culturales, como la literatura, la pintura, la escultura, el teatro, los musicales y el cine. En psicoeducación, este mito también se asocia con el fenómeno del “Efecto Pigmalión”, que representa la relación pedagógica entre el profesor y el alumno.

Al igual que otros mitos de la mitología grecorromana, el « Mito de Pigmalión », del autor Ovidio (siglo I), en el décimo libro de sus Metamorfosis, nos presenta dos arquetipos: masculino y femenino. Pigmalión, un hombre solitario y misógino, huye de las mujeres, pues todas resultan ser villanas. Esculpe una estatua de una mujer en mármol, del más puro blanco marfil, que se le revela como la perfecta «criatura femenina». Su blancura pura y su perfección estatuaria son tan estéticas que se enamora perdidamente de ella; «Tiene la apariencia de una jovencita real, uno podría creerla viva» (Berthier y Boutard, 2016, p. 164). ¿Es de piedra o de carne, su obra predilecta? No importa; el fuego de su pasión por ella prevalece y guía sus gestos sobre su carne marfileña. Venus, la diosa del amor, tras interceder en favor del escultor, y no de la escultura, la obra se anima entonces con el “cálido aliento de la vida” (Ibíd., p. 169), cobra vida, se revela como la “criatura femenina” ideal y se somete a los sentimientos obsesivos de su escultor-creador. Tras un período de nueve lunas, la criatura femenina sin nombre da a luz a su hija: Pafos. Posteriormente, recibe el nombre de “Galatea”, que literalmente significa “la niña de piel blanca como la leche”.

Debido a sus múltiples adaptaciones y reinterpretaciones artísticas a lo largo de los siglos, el « Mito de Pigmalión » revela tanto su polisemia cultural como su penetración en la cultura occidental (Lesec, 2008). En la superficie, este mito se presenta como la relación entre un artista masculino y su obra, su objeto femenino. Así, ha sido objeto de diversas adaptaciones artísticas, las más conocidas de las cuales han sido propuestas por artistas masculinos, como lo demuestra la selección de Berthier y Boutard (2016).

- En el siglo XVII (1662), el dramaturgo francés Molière adoptó una visión opuesta del mensaje del mito con la obra La escuela de las mujeres, donde se retrata a un hombre misógino, de comportamiento posesivo, egoísta y cínico, en su dominio del personaje femenino (Berthier & Boutard, 2016, p. 167).

- En el siglo XVII (1678), Jean de la Fontaine publicó en sus Fábulas una fábula bastante inquietante: «La estatuaria y la estatua de Júpiter». En esta ocasión, Pigmalión se enamora de Venus, su hija de mármol. Se menciona el incesto: «Pigmalión se convirtió en el amante de Venus, de quien era padre» (Latour, 1996).

- En el siglo XVIII (1762), el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau retrató a un artista “Pigmalión” que vivía una relación delirante y dramática con su obra estatuaria, que hoy se llama Galatea. (Mediterráneos, sin fecha).

- En el siglo XIX (1819), la pintora francesa Anne-Louis Girodet pintó el cuadro Pigmalión enamorado de su estatua. El neoclasicismo de la pintura refleja la búsqueda de la belleza ideal y la exaltación de los sentimientos. Esta pintura se considera precursora del período romántico (Louvre, 2019).

- En el siglo XIX (1846), el escritor francés Honoré de Balzac, en el cuento titulado La obra maestra desconocida / La comedia humana, destaca el apego, incluso el tormento emocional obsesivo, que un viejo pintor siente por su mujer, a quien desea bella y fiel. Esta obra inspiró la película “La bella noiseuse” (1991) (Berthier y Boutard, 2016, p. 168).

- En el siglo XIX (1857), El retrato oval del poeta estadounidense Allan Edgar Poe, traducido al francés por Baudelaire, invierte la metamorfosis del mito al proponer una joven real, anónima, modelo viviente del cuadro de su marido, que muere al ser transformada en este retrato inanimado de ella en un éxtasis artístico de su marido-pintor que la ve viva “es la Vida misma” (Berthier & Boutard, 2016, p. 178).

- En el siglo XIX (1890), el famoso pintor francés Jean-Léon Gérôme pintó un cuadro titulado Pigmalión y Galatea que muestra un abrazo entre dos figuras. En el centro del cuadro, la escultura, vista de espaldas, cobra vida; la parte superior de su cuerpo ya es humana, mientras que sus piernas aún están congeladas en la piedra (Berthier & Boutard, 2026, p. 179).

- En el siglo XX (1912), el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw representó en Londres su obra Pigmalión, una sátira cómica. En ella, criticaba la sociedad inglesa, sumida en el clasismo, donde las clases sociales estaban delimitadas e impenetrables, y se distinguían entre sí por marcadores sociales determinantes, como el comportamiento y el uso del inglés. El personaje masculino, un profesor misógino, arrogante y grosero, moldea al personaje femenino mientras la humilla. La joven florista se vengará casándose con el amigo del profesor.

- En el siglo XX (1972), el autor estadounidense Charles Bukowski publicó un cuento, La máquina de follar. Contiene elementos del mito de Pigmalión; sin embargo, el autor adopta una postura provocadora al describir una mujer-pasión desenfrenada, aparentemente libre de sus impulsos sexuales. Su provocación resulta ser un señuelo, ya que en realidad se trata de una máquina creada para satisfacer las fantasías sexuales de su creador; este cree en la realidad de su criatura, una mujer-máquina, ¿una mujer-máquina?

- En el siglo XX (1964), una de las adaptaciones más famosas del “Mito de Pigmalión” es la comedia musical a la que siguió la película ganadora del Óscar, My Fair Lady , del director George Cukor. El director utiliza el texto de Shaw, pero el título resalta al personaje femenino, aunque de forma ambigua (My), y el final de la película está distorsionado. El personaje masculino esculpe, moldea y humilla al personaje femenino a su antojo, lo que no impedirá que esta se enamore de él a pesar de la dominación que sufre.

- En el siglo XX (1991), la película La Belle Noiseuse del director francés Jacques Rivette ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes. En esta adaptación del cuento de Balzac « La obra maestra desconocida », el pintor, presa de un recuerdo inquietante, pinta el cuerpo de su modelo, la joven Marianne, de espaldas para evitar su rostro. La pintura «La Belle Noiseuse» transforma a una mujer en un cuerpo sin rostro, sin personalidad, sin identidad. ¿Podría ser esta una interpretación «antifeminista»[7] del mito? (Érase una vez en el cine, 1991).

- En el siglo XX (1990), en otra adaptación de la obra de Shaw, el director Gary Marshall ofrece una comedia romántica con la película Mujer Bonita. Trata sobre una joven y hermosa prostituta y un empresario exitoso pero desilusionado, ambientada en Los Ángeles. Una vez más, el personaje masculino esculpe, fabrica y transforma al personaje femenino en una criatura ideal según sus propios deseos.

- En el siglo XX (1999), en Montreal, en el Rideau-vert, en otra adaptación de Shaw, la obra fue traducida por Antonine Maillet y dirigida por Françoise Faucher; dos mujeres. Pigmalión se presenta como una obra maestra de Shaw, un romance en cinco actos, donde tras la máscara de las convenciones y los prejuicios, encontramos la comedia que sirve para denunciar el ridículo (Revue théâtre du Rideau-vert, 1999).

El mito de Pigmalión sigue muy presente en la cultura clásica y popular occidental. ¿Cuál es la importancia de esta longevidad? Los dos arquetipos, masculino (Pigmalión) y femenino (Galatée), siguen prevaleciendo en las relaciones entre mujeres y hombres, así como en sus relaciones recíprocas. Se han realizado estudios sobre el mito en diversas disciplinas: en lingüística, en la expresión « un hombre Pigmalión »; en arte, en «La relación del artista con su obra»; en la literatura romántica, en el sentimiento amoroso y la sexualidad; en escultura, en la estética escultórica, en la simulación de la carne en el marfil; en historia del arte, en la libertad en las adaptaciones, recreaciones, reescrituras y reinterpretaciones de las obras; en sociología, en la interseccionalidad de las relaciones de género y clase social; en psicología, en la alteridad fabricada y apropiada. En educación, en el «efecto Pigmalión», positivo o negativo (Berthier y Boutard, 2016). Al revelar partes del mito que han permanecido en las sombras, las adaptaciones artísticas de “Pigmalión” revelan partes borradas de las sociedades en las que tienen lugar (Lesec, 2008).

Otras obras que no he presentado anteriormente también se inspiran en el mito de Pigmalión. En su artículo “La fantasía de Pigmalión”, la psicoanalista Sophie de Mijolla-Mellor (2008) destaca obras del Marqués de Sade, Nabokov, Petrarca, Dante y Botticelli, donde figuras adolescentes se ven expuestas a lo que ella llama “la locura de… depredador pedófilo” (p. 817). Así, Historia de O, Lolita, Laure, Beatrice o la ninfa de mármol son niñas muy jóvenes que personifican a Galatea, la escultura de Pigmalión. En este mito y sus diversas adaptaciones o interpretaciones, los aspectos éticos, legales, psicológicos, psicoanalíticos e incluso psicopatológicos son, como mínimo, inquietantes y preocupantes (Mijolla-Mellor, 2008). Sin embargo, cuando se trata de adaptaciones artísticas del mito, este no es el caso; una relativa banalidad revestida de romanticismo contra un telón de fondo de una relación de dominación da la bienvenida a las obras[8]. Celebradas, premiadas y transmitidas de generación en generación, estas obras contribuyen a mantener el statu quo de las representaciones de dominación de lo femenino y depredación de las niñas por parte de los hombres. Entre la indiferencia (pasiva) y la complicidad (activa) de los hombres ante la violencia sufrida por las mujeres, ¿cómo podemos entender la construcción de la indiferencia de los hombres?

El mito de Pigmalión revisitado: Pigmalión-Colonialidad

En las obras presentadas, los autores son artistas masculinos reconocidos. Salvo la adaptación crítica de Molière en “La escuela de las mujeres”, pocas interpretaciones o adaptaciones del mito de Pigmalión se han atrevido a criticar la representación del personaje femenino. Ninguna adaptación se ha atrevido a deshacer la relación de poder entre ambos personajes; nadie ha denunciado la dominación total, tanto simbólica como efectiva, de lo femenino por lo masculino, que se presenta como algo “natural”. En el siglo XX, las adaptaciones artísticas profundizan en la dinámica de la dominación al asociar el elitismo (Pigmalión en Londres); las relaciones de clase social (“Mi bella dama”); las relaciones ambiguas entre mujeres (“La bella ruidosa”); relaciones combinadas de sexo, dinero y seducción (“Pretty Woman”); relaciones sexuales (“The Fucking Machine”), romance (“Pigmalión en Montreal”).

No sorprende que el mito de Pigmalión haya sido objeto de tantas adaptaciones e interpretaciones. A primera vista, este mito encarna la relación fantasiosa del artista con su obra. De hecho, es el modelo centenario de la mujer, esculpida, petrificada y estatutificada hasta convertirse en un ideal femenino, cuya belleza es la única característica, esencialmente una mujer-objeto, dedicada a los servicios, fantasías, deseos e intereses de su creador. En el cine, este mito ilustra, de forma muy concreta, el mundo fantástico del director proyectado sobre una actriz, quien literalmente se convierte en su propiedad (musa, obra, escultura, objeto o máquina). En Occidente, ¿qué obras cinematográficas de directores masculinos evocan, explícita o implícitamente, el mito de Pigmalión? Me atrevo a plantear la hipótesis de que un gran número de películas de directores masculinos son, en realidad, puestas en escena de sus relaciones con las mujeres, fantaseadas, imaginadas o vividas a través de la actuación. ¿Acaso la brillantez del movimiento “Me Too” no refleja la prevalencia concreta de este mito en el ámbito artístico y en la sociedad en general? Al igual que otros mitos grecorromanos, el mito de “Pigmalión” ha moldeado profundamente el pensamiento masculino, por un lado, en la dinámica de dominación del hombre-escultor sobre la mujer-escultura, y por otro, en las representaciones sociales de “la mujer ideal”, “Galatea”, creada, esculpida, cosificada en un objeto fetiche y sometida a la obsesión de dominación del hombre-creador, su dios. En 1971, la actriz francesa Delphine Seyrig declaró a Radio-France que era importante que las mujeres comenzaran a hablar de sí mismas, y no como los hombres las habían retratado. Fue una de las mujeres que exigió su emancipación de las representaciones de los directores masculinos y creía que esto se lograría mediante la llegada de las directoras a la cultura cinematográfica (Caparros, 2024).

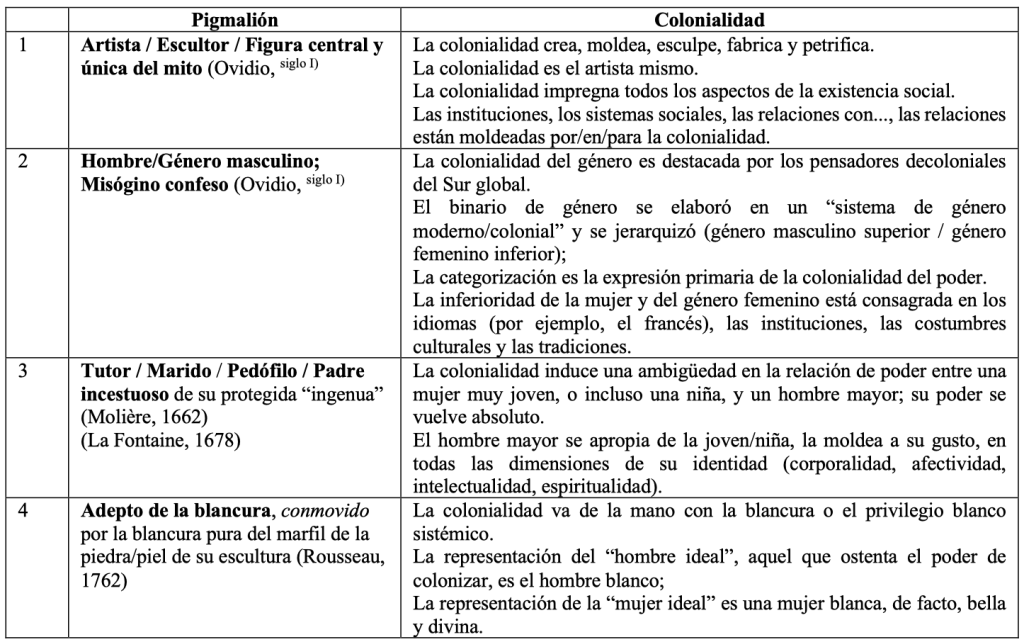

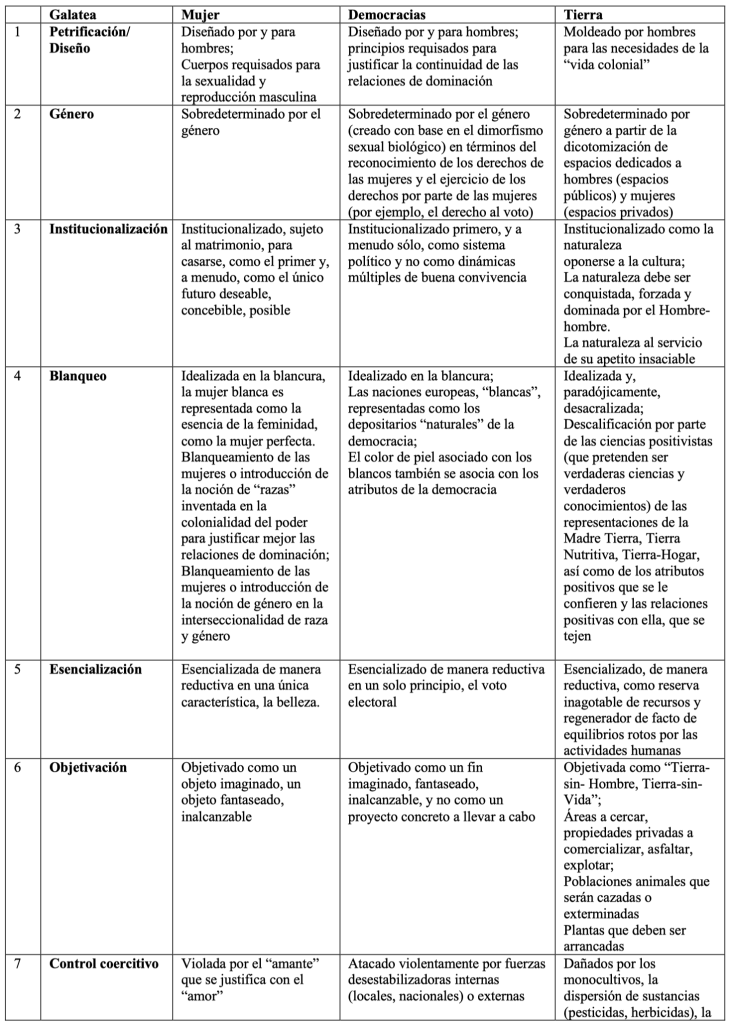

En la Tabla 2.1B a continuación, revisito el mito al esbozar las características del personaje masculino “real” que llamo: “Pigmalión-Colonialidad”.

Marco teórico del feminismo decolonial

La filósofa feminista argentina María Lugones (2019) tuvo como leitmotiv “comprender la preocupante indiferencia” de los hombres ante la violencia sistémica contra las mujeres (p. 46). Lugones buscaba comprender la construcción de esta indiferencia, que constituye un obstáculo significativo para las luchas de las mujeres en la intersección de cuestiones de raza, clase, género y sexualidad. Lugones entrelaza dos campos teóricos: i) la teoría de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano (1992, 2000, 2007) y otras pensadoras del movimiento decolonial (Maldonado-Torres, 2016; Dussel, 2012; Mignolo, 2007); ii) los feminismos decoloniales de Abya Yala (Espinoza Miñoso et al., 2022). Para Quijano (2000, p. 53), la “raza” constituye “la modalidad fundamental de clasificación social universal de la población mundial. La producción de género, así como otras relaciones de dominación y explotación […], son constitutivas de la colonialidad del poder, generalmente, distalmente”.

Al adoptar una perspectiva más específica y próxima sobre la colonialidad del poder, María Lugones analiza el «sistema de género moderno/colonial» para comprender mejor las consecuencias de la indiferencia-complicidad de los hombres con este sistema destructivo. Desde su perspectiva feminista decolonial, el género no es una simple categoría de la colonialidad del poder. La construcción del género se produce en la intersección de la racialización y la generización, ambas centrales y mutuamente constituidas en la colonialidad del poder. Su teoría de la colonialidad del género surgió de esta articulación (Falquet, 2021).

El feminismo decolonial se sitúa en el contexto territorial del sur de Abya Yala y en el contexto histórico de la colonización llevada a cabo por los reinos europeos desde finales del siglo XV. Dicho esto, el feminismo decolonial se centra sobre todo en grupos de mujeres colonizadas, racializadas y racializadas en luchas colectivas contra las múltiples violencias del sistema colonial patriarcal (Espinosa-Miñoso et al., 2022). Es un movimiento arraigado en las experiencias de las mujeres indígenas y afrodescendientes de Abya Yala, del sur, el centro y la región Caribe. La intensificación de sus demandas marca un hito en 1992, quinientos años después del “Descubrimiento”, esta doctrina papal ahora rechazada. El feminismo decolonial es a la vez autónomo, comunitario, crítico y político; “revela los límites del enfoque feminista dominante, pero también la virtual ausencia de crítica al patriarcado en la problematización de la colonialidad del poder” (Bourguignon, 2021, sección 45).

Al abordar la cuestión específica del género, el feminismo decolonial abarca las cuestiones de poder en su conjunto, en particular las cuestiones raciales y coloniales que forman el tejido de las relaciones en la ciudad. (Polis), en otras palabras, la idea misma de política. Françoise Vergès (2019, pp. 19-20) describe el movimiento de los «feminismos de la política decolonial» como un hito en la descolonización que ha ayudado a las mujeres racializadas a afirmar su «derecho a existir». Este derecho, negado y socavado dentro de las propias democracias, exige cuestionar las democracias en sus particularidades y, sobre todo, la democracia en su esencia. Subordinada al racismo-etnicismo, al patriarcado-machismo, al capitalismo-clasismo y al extractivismo-desarrollismo, la democracia no puede pretender ser el sistema político de/por/para todos. En esta era ecogeopolítica del Colonialoceno, la democracia está atrapada, víctima de la colonialidad; y con ella, las mujeres y la Tierra también son víctimas de la colonialidad.

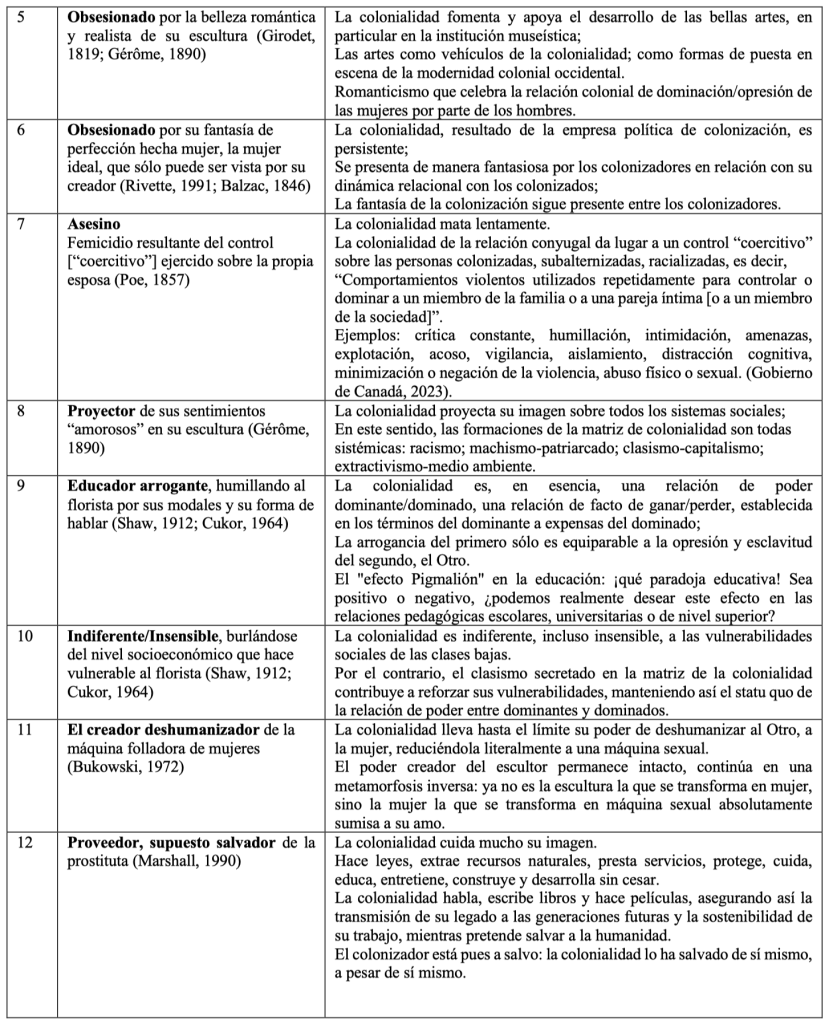

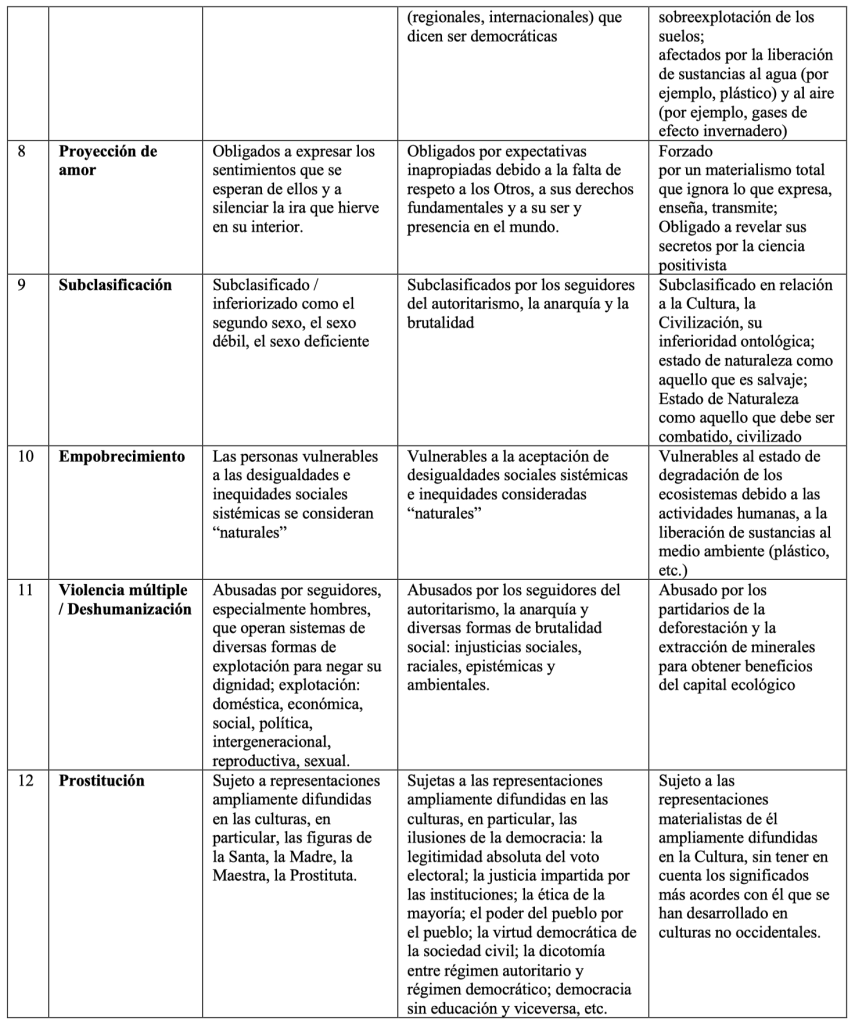

En la siguiente tabla 2.2B, establezco algunas similitudes entre la situación de Galatea y las situaciones de las mujeres, las democracias y la Tierra.

La venganza de Galatea-Mujeres/Democracias/Tierra contra Pigmalión-Colonialidad

Al igual que Galatea, esculpida y convertida en estatua por Pigmalión, las mujeres, las democracias y la Tierra también son esculpidas, petrificadas y convertidas en estatua en la colonialidad. Sufren las mismas opresiones coloniales y deben librar las mismas luchas descoloniales. El feminismo descolonial se revela como un verdadero humanismo. Se inspira, ante todo, en las feministas del Sur y del centro de Abya Yala (Espinoza-Miñoso et al., 2022). Dicho esto, pensadoras de diversos contextos geopolíticos y culturales han contribuido a él; destaco a las siguientes feministas:

- afroamericana Kimberlé Crenshaw (1991);

- La filósofa e historiadora antirracista y feminista estadounidense Angela Davis (2016, 2006);

- Intelectual y activista brasileña Lélia Gonzalez (2024);

- afroamericana bell hooks (2014);

- la filósofa feminista decolonial argentina María Lugones (2019);

- La ecofeminista ambientalista india Vandana Shiva (2005);

- La historiadora y politóloga franco-reunionista Françoise Vergès (2019);

- la pedagoga decolonial estadounidense-ecuatoriana Catherine Walsh (2015);

- Y ante todo, el feminismo decolonial feminista se revela como un verdadero humanismo.

Por un lado, el feminismo decolonial se expresa concretamente en diversos feminismos de la política decolonial y, por otro, ofrece palancas que elevan la búsqueda de justicia para las mujeres, lo que significa justicia (racial, social, ambiental) para todos (Vergès, 2019; hooks, 2014; Davis, 2006). En este sentido, para servir a la causa de la justicia para todos, la democracia atrapada en la colonialidad tiene todo el interés en utilizar las palancas del feminismo decolonial “como un imaginario utópico”, y también, como pedagogía crítica y como prácticas colectivas de narrativas que invitan a la emancipación, la indocilidad y la resistencia, a la vez que se atreven a la resiliencia y la conexión (Thésée, 2006; Morin, 2001). Debemos “desentrañar nuestros conceptos de capitalismo y democracia […] inventar nuevas variantes de la democracia” (Davis, 2006, p. 24), Earth-Democracies.

Para ello, los seguidores de Galatea, las mujeres, las democracias, la Tierra y la propia Galatea, deberían dotarse de un imperativo de venganza. La venganza no es venganza; mientras que esta última busca la destrucción de la otra persona, la primera simplemente busca la autoafirmación. La venganza es una respuesta adecuada a una situación de injusticia crónica para restablecer el equilibrio y reparar el daño sufrido. Ciertamente, requiere fuerza de voluntad, coraje y perseverancia, pero también sabiduría, serenidad e incluso amor humano radical. La venganza puede considerarse una condición sine qua non para la transformación colectiva, la emancipación individual y la resiliencia. ¡Hay esperanza! Aragón (2024) anuncia la inversión, o incluso el fin, del mito de Pigmalión cuando Galatea finalmente habla.

Para vengarse de Pigmalión-Colonialidad, Galatea-Mujeres/Democracias/Tierra emprende el camino, marcha hacia su «verdadera metamorfosis», la que la conduce a su emancipación, deshaciendo los estados de petrificación y las situaciones de opresión que ha sufrido durante veinte siglos en las múltiples representaciones de ella. La venganza de Galatea podría consistir en un conjunto de doce trabajos , no como castigo[9], sino en respuesta a cada una de las doce representaciones de ella, que son otros tantos actos de violencia infligidos sobre ella. En este sentido, en referencia a las representaciones de la sección anterior, los doce trabajos de emancipación de Galatea se presentan de la siguiente manera:

- Para liberarse de la cáscara de piedra que la petrifica, la inmoviliza, la reduce al silencio y a la sumisión, impidiéndole ser plenamente ella misma; ¡para atreverse a ser ella misma!

- Deconstruir la sobredeterminación normativa del género, que lo aniquila en una supuesta “perfección hecha mujer”; reconstruir sus identidades plurales en la fluidez del género humano;

- Rechazar los preceptos del matrimonio heterosexual, que se basan en la infantilización jurídica, civil, política, social, educativa, económica, etc., de la mujer; reinventar la institución del matrimonio para el desarrollo de la mujer y del hombre, y para una mejor armonía entre ellos;

- Tomar conciencia de los excesos y las consecuencias de las representaciones de la piel blanca asociadas a la pureza, la perfección y la divinidad; conectar, en solidaridad plural con las mujeres del mundo, en la diversidad de sus colores de piel y otras características fenotípicas;

- Resistir la imposición de la “belleza idealizada” hegemónica y el carácter falso del romance; abrirse a la belleza de la diversidad humana en sus diversas variaciones corporales, co-construir relaciones sanas y armoniosas entre mujeres y hombres;

- Celebrar el propio ser auténtico en el mundo y la propia presencia única en el mundo denunciando la objetivación/reificación, ejercitando el propio ser en el mundo;

- Huir a toda costa del “control coercitivo” que el “marido amoroso” ejerce sobre uno mismo y que al final conduce a la muerte de uno mismo; recuperar la propia libertad, no sacrificarla de nuevo;

- Evita dejarte definir por los sentimientos románticos que se proyectan sobre ti; recupera tus propios sentimientos románticos;

- Criticar la autoimagen en el espejo social distorsionador que se les muestra a las mujeres y con el cual se lleva a cabo su humillación, alienación, dominación y opresión;

- Sanar las heridas infligidas a las identidades, ciudadanías y globalidades de las mujeres; luchando contra la injusticia social y el empobrecimiento de las mujeres orquestado por la sociedad y del cual surgen sus múltiples vulnerabilidades;

- Proclamar el principio básico de la dignidad humana para todos, siempre, contra viento y marea… mientras denunciamos la dinámica de deshumanización de las mujeres;

- Desenmascarar el “servicio sexual” y las relaciones de poder inducidas por esta “situación transaccional de ganar-perder” presentada en la película romantizada “Pretty Woman”; para despertar a la violencia inherente que sufren las mujeres en esta situación de coerción sexual.

Tal como se presenta, esta lista no captura la complejidad, circularidad y naturaleza interrelacionada de los doce trabajos emancipadores de Galatea. La venganza de Galatea sobre Pigmalión, y por extensión, la venganza de las mujeres, las democracias y la Tierra sobre la colonialidad, debe hacerse de manera holística. En otras palabras, involucra a todo el ser. Los doce trabajos emancipadores de Galatea movilizan a todo el ser en estas cuatro dimensiones y elementos fundamentales: su corporeidad (cuerpo/Tierra); su afectividad (emociones/Agua); su intelectualidad (pensamientos/Aire); su espiritualidad (sentido de ser-en-el-mundo/Fuego). Los cuatro elementos simbólicos (Tierra, Agua, Aire, Fuego) asociados con las doce dimensiones están inspirados en la Tierra misma. A continuación, presento los doce trabajos asociándolos con los cuatro elementos universales.

- Elemento Tierra : Despojarse del caparazón de piedra que lo petrifica, lo inmoviliza, lo reduce al silencio y la sumisión; Deconstruir la sobredeterminación normativa del género que lo aniquila en una supuesta “perfección hecha mujer”; Resistir la imposición de la “belleza idealizada” hegemónica.

- Elemento Agua: Rechazar los preceptos del matrimonio heterosexual, que se basan en la infantilización jurídica, civil, política, social, educativa, económica, etc., de la mujer; Huir a toda costa el “control coercitivo” de uno mismo ejercido por el “marido amoroso”; evitar ser definido por los sentimientos amorosos proyectados sobre uno mismo;

- Elemento Aire: Tomar conciencia de los excesos y consecuencias de la representación de la blancura de la propia “piel de piedra”; Criticar la autoimagen en el espejo social distorsionador que se les muestra a las mujeres; desenmascarando el “servicio sexual” así como las relaciones de poder inducidas por esta “situación transaccional de ganar-perder”;

- Elemento Fuego : Celebrar con alegría el auténtico ser de uno en el mundo y su presencia única en el mundo denunciando la objetivación/reificación; Sanar las heridas infligidas a las identidades, ciudadanías y globalidades de las mujeres luchando contra la injusticia social y el empobrecimiento de los que surgen sus múltiples vulnerabilidades; Proclamar el principio básico de la dignidad humana de todos, siempre, contra viento y marea… mientras denunciamos la dinámica de deshumanización de todos.

Apuesto a que estas doce obras emancipadoras de Galatea, categorizadas según los cuatro elementos simbólicos y universales, se aplican de forma interrelacionada: a las mujeres, con un enfoque más sociológico; a las democracias, con un enfoque más político; y a la Tierra, con un enfoque más ecológico. Cada una de las doce obras invita a un diálogo reflexivo donde profundizamos en el simbolismo del elemento universal, luego en el significado del verbo subrayado y, finalmente, en la descripción del objeto en relación con dicho verbo. El diálogo reflexivo se realiza colectivamente, basado en los valores de la escucha, la apertura y el aprendizaje a través del intercambio de conocimientos. La discusión sobre el simbolismo de los elementos, el significado de los verbos subrayados y la descripción del objeto se realiza según una dialéctica donde, entre tesis y antítesis, las vías de pensamiento avanzan hacia una síntesis común, aunque esta pueda ser de naturaleza teleológica, es decir, del orden de los fines democráticos hacia los que deben tender las sociedades. Dicho esto, ¿puede la democracia participar en la transmodernidad decolonial (Dussel, 2012) o adoptar el giro decolonial (Maldonado-Torres, 2008), o incluso elegir la opción decolonial (Walter Mignolo, 2007)?

Conclusión

Este capítulo, « La venganza de Galatea contra Pigmalión. Mujeres, democracias y la Tierra: ¡Las mismas opresiones coloniales, las mismas luchas descoloniales! », forma parte del libro La democracia de Pigmalión. Si la construyes, ¿vendrán?.

Al principio, quise mostrar cómo el “Efecto Pigmalión[10]” (o efecto Rosenthal y Jacobson en psicología), descrito como “profecías autocumplidas”, positivas o negativas, entre un profesor y su alumno (Trouilloud y Sarrazin, 2003), podía aplicarse también a la “democracia estudiantil” frente a su “profesor Pigmalión”. Sin embargo, a lo largo de mis lecturas, relecturas y análisis del “Mito de Pigmalión”, escrito por diversos autores, en diversos contextos culturales occidentales, en diversas disciplinas artísticas, en diferentes épocas y desde diversos ángulos, me di cuenta de que el escultor Pigmalión iba quedando cada vez más relegado a un segundo plano y que el centro del mito lo ocupaba gradualmente su estatua, posteriormente llamada Galatea. Además, este mito me parecía cada vez más cercano a la historia bíblica del Jardín del Edén, donde, por intercesión divina, Eva fue supuestamente creada de la costilla de Adán y posteriormente se convirtió en la persona por quien Adán pecó. A partir de entonces, mi atención se centró principalmente en la existencia de Galatea: su nacimiento, su situación vital, sus múltiples experiencias como figura artística, su desarrollo social y su inexorable destino. Por ello, en este capítulo, Galatea se aborda no como personaje, sino como persona. Galatea se venga de Pigmalión creando su propio mito, «el mito de Galatea», basado en sus doce trabajos de emancipación y uniendo a todos los oprimidos en una solidaridad plural. Por lo tanto, propongo abordar la democracia a través de la persona de Galatea, reconociendo que fue y sigue siendo moldeada, petrificada y esculpida por Pigmalión. Galatea-Mujeres, Galatea-Democracias o Galatea-Tierra: estas son las mismas opresiones coloniales vividas; son, por lo tanto, las mismas luchas descoloniales que debemos librar juntos.

En la primera sección del texto, expuse el contexto en el que se sitúa mi reflexión, concretamente la era ecogeopolítica del Colonialoceno, que describí basándome en diez neologismos surgidos desde principios del siglo XXI. En la segunda sección, esbocé los contornos de la(s) democracia(s) colonial(es) configurada(s) en el contexto del Colonialoceno. En la tercera sección, presenté el «Mito de Pigmalión» a través de algunas de sus adaptaciones artísticas en Occidente, las más conocidas a lo largo de los siglos. Es el análisis crítico de estas obras lo que me llevó gradualmente a desplazar mi atención de Pigmalión a Galatea, de lo masculino a lo femenino, del opresor al oprimido. En la cuarta sección, revisito el mito de Pigmalión, renombrándolo «Pigmalión-Colonialidad» y destacando sus características, que constituyen la violencia infligida a Galatea. En la quinta sección, desarrollé un marco teórico inspirado en el feminismo decolonial, que me permitió nombrar y describir doce situaciones de opresión experimentadas por Galatea. En la sexta y última sección, construí lo que llamo «Los doce trabajos de emancipación de Galatea», que espero puedan encontrar aplicaciones concretas en las luchas decoloniales de las mujeres, las democracias y la Tierra.

«Venganza» no es «venganza»; insisto en esta distinción porque ambos conceptos suelen confundirse y usarse como sinónimos. Sin embargo, la diferencia entre ambos conceptos reside en un principio fundamental de la decolonialidad, relacionado con la alteridad: el pacifismo, la búsqueda absoluta de la «paz» y el «amor humano radical». La venganza de Galatea se inscribe en las luchas decoloniales que ya llevan siglos en marcha, en particular las luchas de las mujeres del Sur Global que libran incansablemente contra la dominación y la opresión coloniales. La venganza de Galatea se nutre del conocimiento coconstruido por estas mujeres en dimensiones sociológicas: ética, política, crítica y estética; así como en dimensiones epistemológicas: ontológica, axiológica, metodológica y praxeológica.

A lo largo de los siglos, el mito de Pigmalión ha sido objeto de numerosas adaptaciones o reinterpretaciones en obras clave del arte clásico y popular occidental. ¿Cuál es la importancia de la omnipresencia de este mito en la cultura? ¿Cuál es el impacto de las representaciones de lo femenino y lo masculino que se transmiten? ¿Cuáles son las consecuencias de estas representaciones en las relaciones sociales de mujeres y hombres? Y sobre todo, ¿cómo se cristalizan estas representaciones transmitidas en mujeres y hombres, y en sus relaciones? Autores de diferentes campos disciplinarios revisan el mito (Mijolla-Mellor, 2008; Chen, 2006). Nos invitan a ir más allá del carácter falsamente lúdico, entretenido, estético o romántico de este mito, para tomar conciencia de la relación de dominación total del personaje femenino por el personaje masculino. En estos tiempos en los que asistimos al surgimiento de un preocupante movimiento masculinista que amenaza a las mujeres (Dupuis-Déri, 2009) y en los que se desencadena una crisis de masculinidad (Dupuis-Déri, 2018), son necesarios otros análisis críticos que permitan comprender los profundos efectos del mito de Pigmalión.

En cuanto al tema central del libro, la democracia, espero que este capítulo arroje nueva luz. Asociada a Galatea, escultura de Pigmalión y víctima de las dinámicas de dominación y opresión del arquetipo masculino sobre el femenino, la democracia feminizada adquiere nuevos rostros: los rostros de las mujeres y los rostros de la Tierra (Madre Tierra; Pachamama; Gea). La democracia está dotada del poder de descolonizarse y se le confía la realización de los doce trabajos de emancipación de Galatea. Al hacerlo, la democracia ya no se da por sentada, como ha sido y sigue siendo, petrificada, esculpida, cosificada y puesta al servicio de la colonialidad. La relación con la democracia debe transformarse en un compromiso de «construir democracia juntos». La democracia-galatea puede entonces ser abordada por los pueblos oprimidos como una aliada, una cómplice, una hermana en las luchas descoloniales con ellos en el camino hacia la Justicia (social, racial, ambiental) y la Paz, para construir juntos democracias que realmente quieran vivir bien juntos en la Tierra o Buen Vivir (Sauvé, 2009; Morin, 2001).

Soy consciente de que he dejado una cuarta guerra en el punto ciego del capítulo, concretamente la guerra librada específicamente contra las personas de ascendencia africana en Abya Yala; en otras palabras, la guerra interminable contra las personas negras (Maldonado-Torres, 2016). Deliberadamente no la he explicitado aquí, considerando que el crisol de la colonialidad incluye el racismo anti-negro y que las luchas descoloniales incluyen las luchas de las personas negras contra el racismo y el colonialismo (Casimir, 2020). Dicho esto, la escala, la gravedad y las graves consecuencias de esta cuarta guerra, transmitida de generación en generación a los descendientes de las personas esclavizadas, requieren que se le preste la debida atención. Además, este texto ciertamente tiene limitaciones. Esto es el resultado de mi perspectiva sobre el mito de Pigmalión a la luz de mis lecturas, relecturas y análisis, basados en los numerosos autores que me inspiraron a lo largo de la escritura de este texto. Reconozco que mi perspectiva no está exenta de sesgos inherentes a mi postura epistemopolítica como feminista decolonial. Por lo tanto, no soy neutral, lo cual afirmo fervientemente y asumo plenamente.

Referencias

Aragon, S. (2024). Le mythe de Pygmalion s’inverse, Galatée prend enfin la parole. Slate. https://www.slate.fr/story/266006/cinema-litterature-fin-mythe-de-pygmalion-galatee-metoo

Armiero, M. (2024). Poubellocène. Chroniques de l’ère des déchets. Lux Éditeur.

Berthier, M. & Boutard, A. (2016). Mythe de Pygmalion. La relation de l’artiste à son œuvre la femme-objet. Université Lumière. https://www.molon.fr/EITL/metamorphoses/Telechargements/EITL-Metamorphoses-Pygmalion.pdf

Bonneuil, Ch. & Fressoz, J.-B. (2013). L’Evènement Anthropocène, la Terre, l’histoire et nous. Le Seuil.

Bourbon, M.-C. (2024). Sommes-nous vraiment entrés dans l’Anthropocène? La désignation d’un lac ontarien comme témoin de la nouvelle époque géologique a relancé le débat scientifique. Actualités UQAM. https://actualites.uqam.ca/2023/sommes-nous-vraiment-entres-dans-lanthropocene/

Bourguignon Rougier, Cl. (2021). Un dictionnaire décolonial. Perspectives depuis Abya Yala. Afro Latino America. Éditions science et bien commun.

Campagne, A.(2017). Le capitalocène: aux racines historiques du dérèglement climatique. Éditions Divergences.

Caparros, D. (2024). Le mythe de Pygmalion au cinéma : vers une émancipation du regard masculin. Radio-France. Publié le vendredi 15 mars 2024 à 17h19. https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-mythe-de-pygmalion-au-cinema-vers-une-emancipation-du-regard-masculin-5118033

Carrière, J.-C. (2021). À la vie! Odile Jacob.

Casimir, J. (2020). The Haitians: A Decolonial History (L. Dubois, Trans.). University of North Carolina Press.

Chen, L. (2006). A Feminist Perspective to Pygmalion UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE SUR PYGMALION. Canadian Social Science, 2(2), 41–44. http://www.cscanada.net/index.php/css/article/viewFile/j.css.1923669720060202.008/258

Clark, J. P. (2019). From the Necrocene to the Belobed Community. PM Press.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039

Davis, Angela Y. (2006). Les goulags de la démocratie. Réflexions et entretiens. Écosociété.

Davis, Angela Y. (2016). Sur la liberté. Petite anthologie de l’émancipation. Éditions Aden.

Dupuis-Déri, F. (2009). Le « masculinisme » : une histoire politique du mot (en anglais et en français) “Masculinism” : A Political History of the Term (in English and French). Recherches féministes, 22(2), 93-123. https://id.erudit.org/iderudit/039213ar

Dupuis-Déri, F. (2018). La crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace. Remue-Ménage.

Dussel, E. (2002). Democracy in the “Center” and Global Democratic Critique. In O. Enwezor, C. Basualdo, U. M. Bauer, S. Ghez, S. Maharaj, M. Nash & O. Zaya (eds.) Democracy Unrealized. Hatje Cantz Publishers.

Dussel, E. (2012). Transmodernity and Interculturality: An Interpretation from the Perspective of Philosophy of Liberation. TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 1(3), 28-59.

Espinosa-Miñoso, Y., Lugones, M., & Maldonado-Torres, N. (Eds.). (2022). Decolonial feminism in Abya Yala: Caribbean, meso, and South American contributions and challenges. Bloomsbury Academic.

Falquet, J. (2021). Généalogies du féminisme décolonial. En femmage à María Lugones. Cairn Info. Sciences humaines et & sociales, 84, 68-77. https://shs.cairn.info/revue-multitudes-2021-3-page-68?lang=fr

Fanon, Frantz (1970). Les damnés de la terre. Maspero.

Ferdinand, M. (2019). Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen. Éditions du Seuil.

Gauchet, M. (2008). Crise dans la démocratie. La revue lacanienne, 2(2), 59-72. https://shs.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2008-2-page-59?lang=fr

Gonzalez, L. (2024). Por un Feminismo afro-latino-americano. https://negrasoulblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/lc3a9lia-gonzales-carlos-hasenbalg-lugar-de-negro1.pdf

Gouvernement du Canada. Ministère de la Justice (2023). Contrôle coercitif. https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/reb-rib/capcvf-mpafvc/pdf/RSD_2023_MakingAppropriatebrochure-fra.pdf

Gibbard, P. L. & Walker, M. J. C. (2013). The term ‘Anthropocene’ in the context of formal geological Classification. Geological Society London Special Publications, 395, 29–37.

hooks, bell (2014). Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, Routledge.

Latour, B. (1996). Petite Réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches. Les Empêcheurs de penser en rond. https://shs.cairn.info/sur-le-culte-des-dieux-faitiches–9782359250046-page-7?lang=fr

Lesec, C. (2008). Pygmalion ou le pouvoir du mythe. Perspective. Actualité en histoire de l’art, 2, 337-342.

Louvre (Musée du) Collections (2019). Pygmalion et Galatée. Tableau acquis en 2002. https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010067324

Lugones, María (2019). La colonialité du genre. Les cahiers du CEDREF, No. 23, p. 46-89. https://journals.openedition.org/cedref/1196

Maldonado-Torres, N. (2008). La descolonización y el Giro descolonial. Tabula Rasa, No.9, p. 61-72.

Maldonado-Torres, N. (2016). Outline of Ten Theses on Coloniality and Decoloniality. Fondation Frantz Fanon.

Maldonado-Torres, N. (2023). Analytique de la colonialité et de la décolonialité. L. Álvarez Villarreal et M. Maesschalck (éd.) Pluraliser les lieux. EuroPhilosophie Éditions. https://doi.org/10.4000/books.europhilosophie.1636

Marshall, G. (Director). (1990). Pretty Woman [Film]. Walt Disney Studios Motion Pictures.

Mediterranées. Site (sans date). Jean-Jacques Rousseau – Pygmalion (1762-1770) https://mediterranees.net/mythes/pygmalion/rousseau.html

Memmi, Albert (2003). Portrait du colonisé. Précédé du portrait du colonisateur. Gallimard.

Mijolla-Mellor (de), S. (2008). Le fantasme de Pygmalion. Adolescence, 26(4), 817-840. https://shs.cairn.info/revue-adolescence-2008-4-page-817?lang=fr

Mignolo, Walter D. (2007). La idea de América latina. La herida colonial y la opción decolonial. Gedisa Editorial.

Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. The Journal of Peasant Studies, 44(3), 594–630. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036

Morin, E. (2001). Reliances. L’Aube.

Natural History Museum, & Pavid, K. (n.d.). What is the Anthropocene and why does it matter? Nhm.ac.uk. https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-the-anthropocene.html

Niebuhr, R. (1986). The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses. Yale University Press.

Quijano, A. (2007). « Race » et colonialité du pouvoir. Mouvements, 51, 111-118.

Quijano, A. (2000). Colonialité du pouvoir, eurocentrisme et Amérique latine.

Quijano, A. (1992). Colonialidad y Modernadidad / Racionalidad. Perú Indig, 13(29), 11-20.

Ruault, L., Hertz, E., Debergh, M., Martin, H., & Bachmann, L. (2021). Androcène (2021/22 ed., Vol. 40). Nouvelles Questions Féministes. https://shs.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2021-2?lang=fr

Rivette, J. (Director). (1991). La Belle Noiseuse [Film]. Pierre Grise Distribution.

San Román, Á., & Molinero-Gerbeau, Y. (2023). Anthropocene, capitalocene or westernocene? On the ideological foundations of the current climate crisis. Capitalism Nature Socialism, 34(4), 39–57. https://doi.org/10.1080/10455752.2023.2189131

Sarr, Felwine (2013). Habiter le monde. Essai de politique relationnelle. Mémoire d’encrier.

Sauvé, L. (2009). Vivre ensemble, sur Terre : enjeux contemporains d’une éducation relative à l’environnement. Éducation et francophonie, 37(2), 1-10. https://doi.org/10.7202/038812ar

Seyrig, D. (1971). Radioscopie (Cinéma): Jacques Chancel reçoit Delphine Seyrig. Radio-France. https://www.youtube.com/watch?v=kkn8cpS4uw0&list=OLAK5uy_k_56wIksBiE8D2x38oBjs5gUwMYvayD9c&index=2

Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace. Cambridge: South End Press.

Tamés, R. (2022). Les droits des femmes, boussole pour la démocratie. Regina. https://www.hrw.org/fr/news/2022/11/25/les-droits-des-femmes-boussole-pour-la-democratie

Taubira, C. (2017). Nous habitons la terre. Éditions Philippe Rey.

Théâtre du Rideau vert. (1999). Pygmalion. Du 28 septembre au 23 octobre 1999. Traduction : Antonine Maillet. Mise en scène : Françoise Faucher. Revue Théâtre. Volume 51, No 2, saison 1999-2000. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3260105

Thésée, G. (2006). A tool of massive erosion: Scientific knowledge in the neo-colonial enterprise. In G. J. Sefa Dei & A. Kemp (Eds.), Anti-Colonialism and Education: the Politics of Resistance (pp. 25–42). Brill.

Trouilloud, D., & Sarrazin, P. (2003). Note des synthèse [les connaissances actuelles sur l’effet pygmalion : Processus, poids et modulateurs]. Revue Française de Pédagogie, 145(1), 89–119. https://doi.org/10.3406/rfp.2003.2988

UIP (2021). La démocratie triomphe, une fois encore. Union parlementaire. Pour la démocratie. Pour tous. https://www.ipu.org/fr/actualites/opinions/2021-02/la-democratie-triomphe-une-fois-encore

UNESCO (1996). L’éducation, un trésor est caché dedans. UNESCO.

Vergès, Fr. (2019). Un féminisme décolonial. La Fabrique éditions.

Walsh, C. E. (2015). Decolonial pedagogies walking and asking. Notes to Paulo Freire from AbyaYala. International Journal of Lifelong Education, 34(1), 9–21. https://doi.org/10.1080/02601370.2014.991522

Wolford, W. (2021). The Plantationocene: A Lusotropical Contribution to the Theory. Annals of the American Association of Geographers. https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1850231

- “La capacidad del hombre para la justicia hace posible la democracia, pero la inclinación del hombre a la injusticia hace necesaria la democracia.” (Reinhold Niebuhr, 1986). ↵

- Abya Yala: “Abya Yala significa 'Tierra de vida', 'tierra de plena madurez', 'tierra de sangre'”. Las organizaciones indígenas latinoamericanas decidieron, en el 500 aniversario del Descubrimiento, dejar de usar el término “América”. Lo ven como un rastro del ego europeo, más precisamente italiano, la sombra de Américo Vespucio. Por lo tanto, adoptaron la palabra kuna para designar el continente. (Bourguignon Rougier, 2021 ; Diccionario descolonial , sección 1). ↵

- NHM: Museo de Historia Natural de Londres. ↵

- “Manman” es el término criollo para madre; una “tierra sin manman” es una tierra sin madre. ↵

- Unión Interparlamentaria. Por la democracia. Por todos. https://www.ipu.org/es ↵

- Refiriéndose al término griego “nomos”, raíz etimológica de heteronomía y autonomía. ↵

- Según el sitio web de "Érase una vez en el cine" (sin fecha). "El hermoso ruido". ↵

- Cabe destacar que "Histoire d'O" causó un escándalo y que "Lolita" fue retirada de la venta en Francia dos veces ( Mijolla-Mellor, 2008, p. 817). ↵

- En referencia al mito de Hércules y sus doce trabajos. ↵

- Efecto Pigmalión: «La creencia o expectativa de un profesor sobre un alumno modifica la actitud del primero hacia el segundo, quien en última instancia tiende a ajustarse a la creencia del profesor» (Trouilloud y Sarrazin, 2003, pág. 93). ↵