1. Si c’est trop beau pour être vrai… La mythologie des élections (normatives) construisant des formes transformatoires de démocratie

Paul R. Carr

Résumé

Le parallèle entre les courses de chevaux, les émissions de télé-réalité et les campagnes électorales — en particulier la campagne présidentielle américaine de 2024 — n’est, à mon avis, ni insignifiant ni déplacé. Les trois cherchent à remporter la course ou la compétition par tous les moyens. Pourtant, on voit mal ce que tout cela a à voir avec la construction d’une démocratie. Nous revenons donc, comme c’est le thème de ce livre, à une question essentielle : qu’est-ce qu’une démocratie? Si elle consiste principalement à organiser des élections — aussi légitimes, significatives, inclusives, engageantes et démocratiques soient-elles ou puissent-elles être —, alors on peut en déduire qu’il s’agit d’une forme de démocratie mince, fragile et quelque peu aliénante. Il y a ici de nombreuses nuances à apporter, et ces affirmations n’ont pas pour but de dénigrer ou d’écarter un grand nombre de personnes, groupes, communautés et causes bien intentionnés qui s’inscrivent dans le projet électoral. Dans ce chapitre, je souhaite développer et discuter, à partir du cadre conceptuel du mythe de Pygmalion, deux piliers essentiels pour comprendre la démocratie normative aujourd’hui : les États-Unis, en tant qu’État-nation, et les élections, envisagées dans un cadre normatif. Pour traiter du premier, je m’appuierai sur divers classements, typologies, cadres, modèles et indicateurs qui cherchent à montrer comment les pays ou les États-nations démocratiques sont, ou sont perçus comme, démocratiques. Pour le second, je proposerai quelques réflexions et critiques sur les élections normatives, en prolongeant une analyse que j’ai menée au cours des dernières années. Je conclurai par quelques observations sur l’état de la démocratie et sur les perspectives d’avenir.

Mots-clés : démocratie Pygmalion, élections, exceptionnalisme américain, corruption, liberté, hégémonie, droits humains, justice sociale.

Introduction

Je commence à écrire ce chapitre huit jours avant l’élection présidentielle américaine de 2024. S’agit-il d’un moment dramatique et transformateur dans l’histoire de l’humanité ou d’une élection comme les autres, contrairement à toutes celles qui ont lieu dans les pays de l’OCDE tous les deux ans, ou s’agit-il de l’élection de toutes les élections? Bien sûr, chaque élection aux États-Unis est considérée comme la plus importante, celle qui définira une génération, celle qui façonnera définitivement le pays et le monde pour les années à venir. Pourtant, celle-ci semble exceptionnellement chargée de tout ce qui peut ressembler à un spectacle hors des sentiers battus. C’est peut-être une description trop crue, mais il s’agit d’une élection qui a comporté, littéralement, une campagne de quatre ans et des comptes à rebours tous les cent, cinquante, vingt et dix jours qui renforcent l’idée qu’il s’agit d’une course de chevaux d’enfer. Qui a le meilleur jockey, le cheval le plus rapide, quelles sont les conditions sur la piste, comment les entraîneuses et entraîneurs influencent-iels le processus, qu’en est-il du régime alimentaire des pur-sang, quelle est la ligne de pari, comment évolue-t-elle à mesure que l’on se rapproche de la ligne de départ? S’agit-il d’un texte sur une course de chevaux ou sur une campagne électorale? Il s’agit des deux, mais la vraie question devrait être : quel est le lien avec la démocratie?

Comme beaucoup de gens dans le monde, j’ai regardé, écouté, entendu et lu sur cette élection au cours des quatre dernières années. Il y a eu les sondages sans fin, les publicités négatives, voire toxiques, l’avalanche de financements et de collectes de fonds, qui sont censés être un baromètre du succès et de la popularité d’un·e candidat·e, les chaînes de télévision étouffantes et épuisantes qui couvrent pratiquement tous les détails et toutes les déclarations des candidat·e·s, en particulier les deux noms en tête de liste, et tous les autres éléments qui sont censés (soi-disant) résumer la démocratie. Cela ressemble à une expérience surréaliste, vécue collectivement, à une émission de télé-réalité. Nous vivons cette expérience, un peu comme si nous observions les manœuvres des participant·e·s dans un loft, sur une île, sur une piste de danse, dans une cuisine ou, le comble, dans une salle de réunion. C’est comme si les gens étaient éliminés de ces jeux, après quoi ils et elles peuvent potentiellement devenir un·e influenc·eur·euse ou une autre figure publique, et l’objectif est de rester sous les feux de la rampe. La question de savoir qui sera exclu ou licencié est devenue le point culminant d’une grande partie de ce spectacle vaudevillesque. Ces quatre dernières années ont été marquées par une litanie d’insultes, d’accusations, d’affirmations racistes et sexistes, de désinformation, de fausses déclarations et de « fake news » (fausses nouvelles) toujours très populaires.

La campagne pour les élections américaines de 2024 a été un véritable feu d’artifice, et, malgré le discours de Pygmalion sur le fait que tout le monde est voisin, fait attention aux autres et se préoccupe de la « démocratie », nous pouvons également voir un alignement massif de personnes qui soutiennent la personne, le parti et le mouvement qui sont supposés être « antidémocratiques ». Si la candidate ou le candidat supposé antidémocratique gagne, après tous les débats, les rassemblements, les reportages incessants et les médias sociaux sans fin, cela signifie-t-il que les gens veulent une démocratie « antidémocratique »? Qu’est-ce que cela dit de la culture, des gens, du système? Le peuple est-il complètement délirant, totalement dupé et déterminé à devenir fasciste, ou le système électoral est-il tellement contaminé et infâme qu’il ne tente plus d’instiller, de cultiver et de renforcer la démocratie? Ou bien la volonté du peuple est-elle tout simplement synonyme de démocratie? Cela peut être divertissant, et l’audimat est au rendez-vous.

Ne négligeons pas l’échafaudage financier mis en place pour générer des profits grâce aux retombées, aux recettes publicitaires, au placement de produits, à la syndication, aux cadeaux que les entreprises les plus prospères et les plus riches peuvent souhaiter offrir aux entités les plus visibles et à tous les autres coins et recoins qui entrent et sortent de ces mastodontes de l’entreprise. Pourquoi y a-t-il des super-pacs et des milliardaires dans tous les coins? Tout le monde dispose d’une infinité de plateformes, de médias qui se bousculent au portillon, de médias sociaux, de listes de distribution et de réseaux privés, alors pourquoi avoir besoin d’une collecte de fonds sans fin? Se concentrer sur la collecte de fonds signifie que l’on se concentre moins sur les personnes et l’engagement, ou bien les forces politiques pourraient-elles affirmer qu’il n’y a pas d’engagement sans fonds? Pourquoi les grands médias et les médias télévisuels rendent-ils compte des fonds collectés et dépensés comme s’il s’agissait d’un baromètre précis de la santé de la nation?

Le parallèle entre les courses de chevaux, les émissions de télé-réalité et les campagnes électorales, en particulier la campagne présidentielle américaine de 2024, n’est pas sans importance, ni impertinent (Carr, 2022). Dans les trois cas, l’objectif est de gagner la course ou la compétition par tous les moyens. Pourtant, on ne voit pas très bien ce que l’un d’entre eux a à voir avec la construction d’une démocratie. Je suppose que nous revenons alors, comme c’est le thème de ce livre, à la discussion sur ce qu’est une démocratie. S’il s’agit principalement d’organiser des élections, aussi légitimes, significatives, inclusives, engageantes et démocratiques qu’elles puissent être ou qu’elles pourraient être, nous pouvons probablement en déduire qu’une forme de démocratie mince, faible et quelque peu aliénante est en jeu. Il y a beaucoup de mises en garde ici, et ces affirmations ne sont pas destinées à dégrader, dénigrer ou écarter un grand nombre de personnes, de groupes, de communautés et de causes bien intentionnés qui s’intègrent dans le projet de vote. Malgré toutes les lacunes et les réticences, je vote, mais je ne crois pas que les nombreuses personnes qui choisissent de ne pas le faire soient moins importantes.

Je souhaite développer et discuter dans ce chapitre, d’après le cadre conceptuel de Pygmalion, deux piliers centraux pour comprendre la démocratie normative d’aujourd’hui : les États-Unis, en tant qu’État-nation, et les élections, dans le cadre normatif. Pour encadrer le premier, je m’appuierai sur divers classements, classifications, cadres, modèles et indicateurs qui visent à présenter la manière dont les pays ou les États-nations démocratiques sont, ou sont considérés comme, démocratiques. Pour le second, je présenterai quelques réflexions et critiques sur les élections normatives, en prolongeant une analyse que j’ai développée au cours des dernières années (Carr, à paraître). Je conclurai par quelques réflexions sur l’état de la démocratie et sur la direction que nous pourrions prendre.

Quelques pistes de réflexion sur les États-Unis et la démocratie

Comme je l’ai indiqué dans l’introduction de ce chapitre, il est presque impossible de regarder ailleurs et de ne pas être quelque peu ou même massivement conscient·e du processus électoral américain. Contrairement à d’autres pays, les États-Unis sont encore dans la phase ou la stature de l’Empire, bien qu’ils soient en plein déclin, et le monde entier les observe, les rapporte et cherche à comprendre ce que cela signifie pour eux, pour nous et pour tout le monde. L’Empire n’accorde pas la même attention aux autres pays et il est raisonnable de penser que la couverture du monde extérieur par les États-Unis est disproportionnellement limitée par rapport à la manière dont le monde extérieur considère ses relations, ses intérêts, son positionnement et son existence par rapport aux États-Unis. J’admets avoir un plaisir coupable, et je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’un plaisir ou qu’il mène à la culpabilité : J’écoute souvent FOX à la radio lorsque je suis en voiture, et je consomme probablement plus de médias sociaux, de balados, de clips YouTube et autres qui émanent de l’aile droite présumée des États-Unis. Pourquoi est-ce que je fais cela? Ce n’est pas une infraction pénale, et malgré mon partenaire et un bon ami avec qui je discute tous les jours du paysage politique des États-Unis, je suis entièrement absorbé par la tentative de déchiffrer l’origine de cette vision du monde de la grandeur, de la supériorité naturelle, du patriotisme strident, du militarisme effréné et de l’hyper-sensibilité aux « autres ». D’une part, les États-Unis sont simplement composés de gens, comme partout ailleurs, dont la grande majorité partage des caractéristiques, des traits et des valeurs larges, décentes et nobles avec les gens du monde entier : le désir de fonder une famille, de construire des communautés, d’avoir de la compassion pour les autres, de ne pas glorifier le meurtre et la guerre, d’apprécier la vie culturelle ensemble. D’où viennent donc cette hégémonie, cette fanfaronnade et ces manœuvres hyper-géopolitiques finement réglées? Est-ce parce que les États-Unis sont le pays le plus démocratique et qu’ils méritent donc à juste titre de dominer le monde?

Je vais maintenant présenter quelques classements et données sur les États-nations en matière de démocratie. En préambule aux données que je présente ci-dessous, je tiens à souligner qu’aucun indicateur, mesure, évaluation ou jugement n’est conclusif ou exhaustif. La plupart des organismes de surveillance, des sources et des groupes qui entreprennent de présenter ces ensembles de données sont hébergés et financés par le Nord global, ont des préjugés conscients ou inconscients liés au modèle démocratique libéral capitaliste traditionnel (libre marché), et ont clairement un meilleur accès à l’information dans les pays de l’OCDE que dans d’autres nations. Après avoir présenté ces mises en garde, à savoir que nous ne pouvons pas conclure complètement et sans réserve quel pays est le plus ou le moins démocratique, nous pouvons commencer à brosser un portrait significatif et à comprendre comment les États-nations se développent, et aussi comment ils font face à des défis importants. Pour être plus direct : il est difficile de vanter les vertus de la démocratie dans un pays lorsque nous voyons aussi clairement le racisme, le meurtre, le féminicide, l’érosion des droits, la corruption, la faible liberté de la presse, la guerre, la dégradation de l’environnement, etc. Mon intérêt ici est simplement d’illustrer le fait qu’aucun pays n’a atteint le niveau ultime de démocratie épiphanique. La plupart des tableaux ci-dessous ont été élaborés à partir de diverses banques de données et, pour faciliter certaines comparaisons de base, j’ai ciblé sept pays (les États-Unis, le Canada, la France, la Finlande, l’Allemagne, le Japon et le Mexique), tout en sachant qu’il ne s’agit que d’une illustration et que je n’ai pas présenté toutes les données disponibles pour l’ensemble des États-nations. Il ne fait aucun doute que les comparaisons donneront toujours lieu à une myriade de problèmes et de difficultés d’interprétation, mais elles peuvent néanmoins nous aider à nous faire une idée de l’étendue et de la profondeur de la démocratie au sein de chaque société complexifiée. Une fois encore, d’après le cadre conceptuel de Pygmalion, le point de départ est que les États-Unis sont présentés ou se sont présentés comme le premier et le « plus grand » pays, la « voix du monde libre » et la nation la plus démocratique. Ainsi, avec toutes ces réserves et mises en garde, je souhaite contextualiser et élucider le potentiel réel de la démocratie au sein des États-nations.

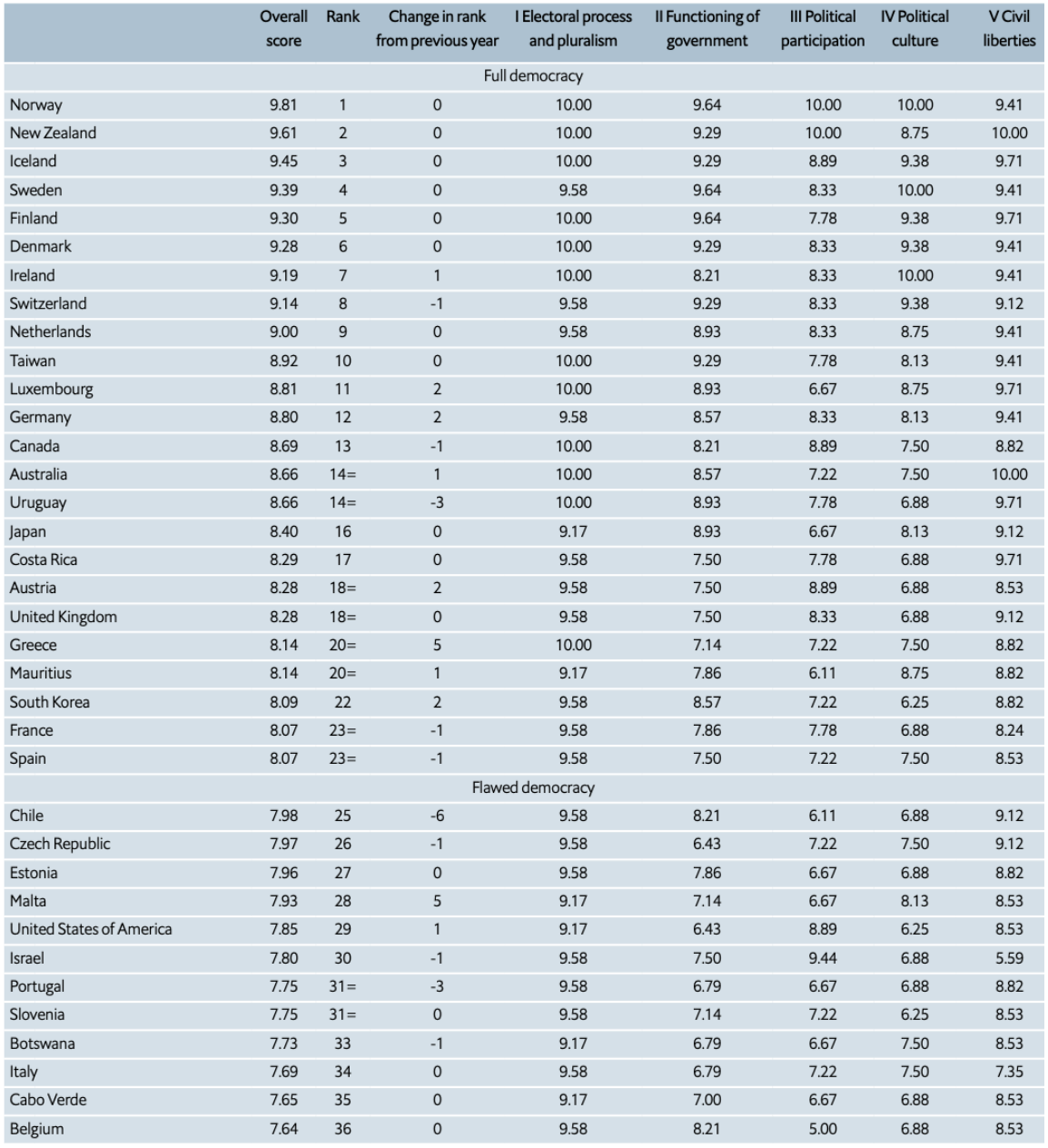

Pour commencer, le magazine The Economist (The Economist Intelligence Unit, 2024) produit chaque année un indice de démocratie qui fournit un classement et une note globale pour les pays. Les critères suivants sont utilisés pour fonder leur évaluation : processus électoral et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique et libertés civiles.

Les États-Unis sont classés 29e sur environ 200 pays, dans la catégorie des « démocraties imparfaites » (traduction libre), juste en dessous du niveau des « démocraties totales » (traduction libre).

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) fournit une série d’études, d’analyses et de rapports et se décrit comme suit :

est une organisation internationale qui œuvre à l’élaboration de meilleures politiques pour de meilleures vies. Nous nous appuyons sur plus de 60 ans d’expérience et de connaissances pour élaborer des politiques qui favorisent la prospérité et les opportunités, étayées par l’égalité et le bien-être.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les décideurs politiques, les parties prenantes et les citoyens afin d’établir des normes internationales fondées sur des données probantes et de trouver des solutions aux défis sociaux, économiques et environnementaux. Qu’il s’agisse d’améliorer les performances économiques, de renforcer les politiques de lutte contre le changement climatique, de soutenir l’éducation ou de lutter contre l’évasion fiscale internationale, l’OCDE est un forum unique et un centre de connaissances pour les données, les analyses et les meilleures pratiques en matière de politiques publiques. Notre objectif principal est d’établir des normes internationales et de soutenir leur mise en œuvre – et d’aider les pays à se frayer un chemin vers des sociétés plus fortes, plus justes et plus propres. (traduction libre)

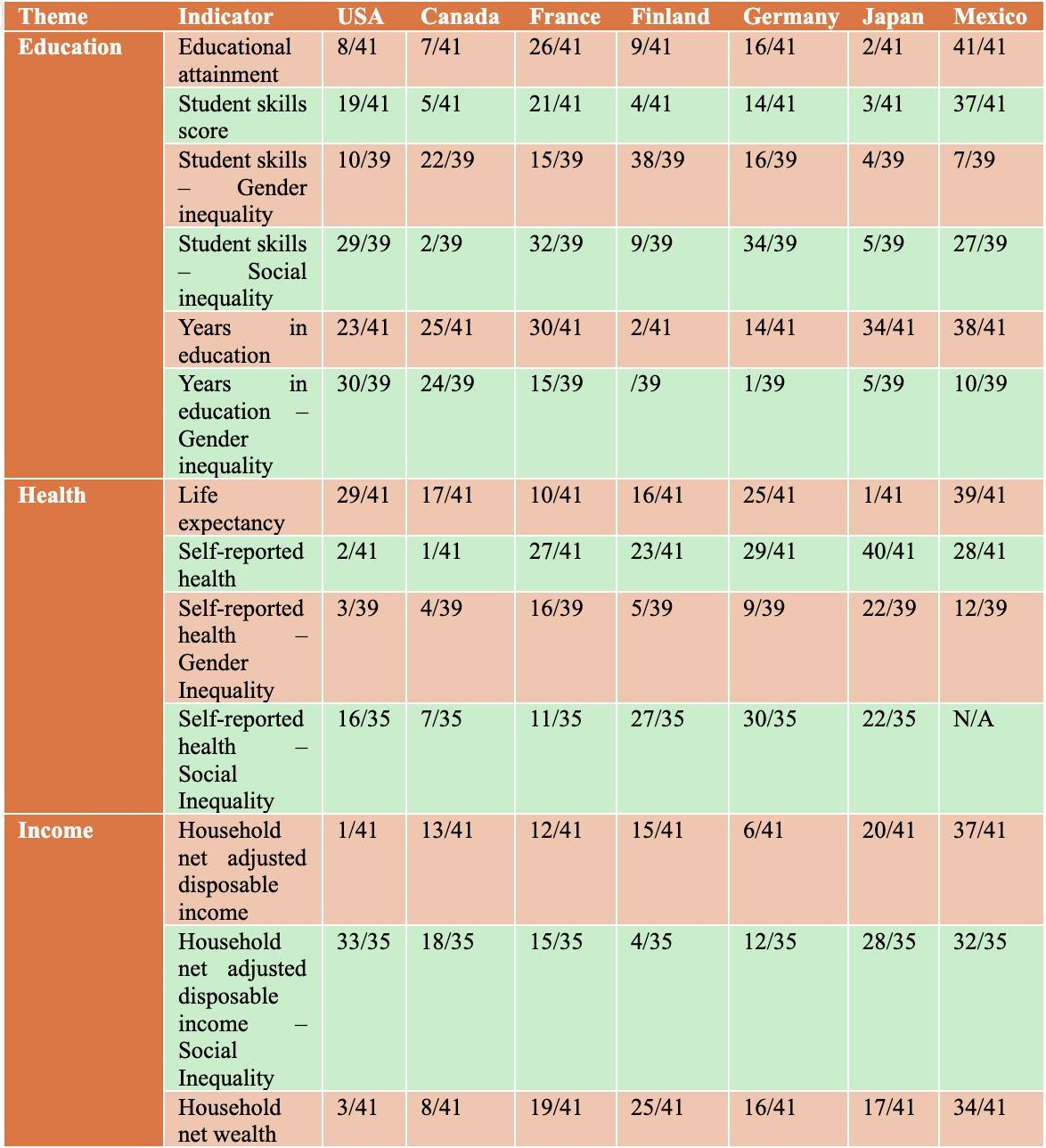

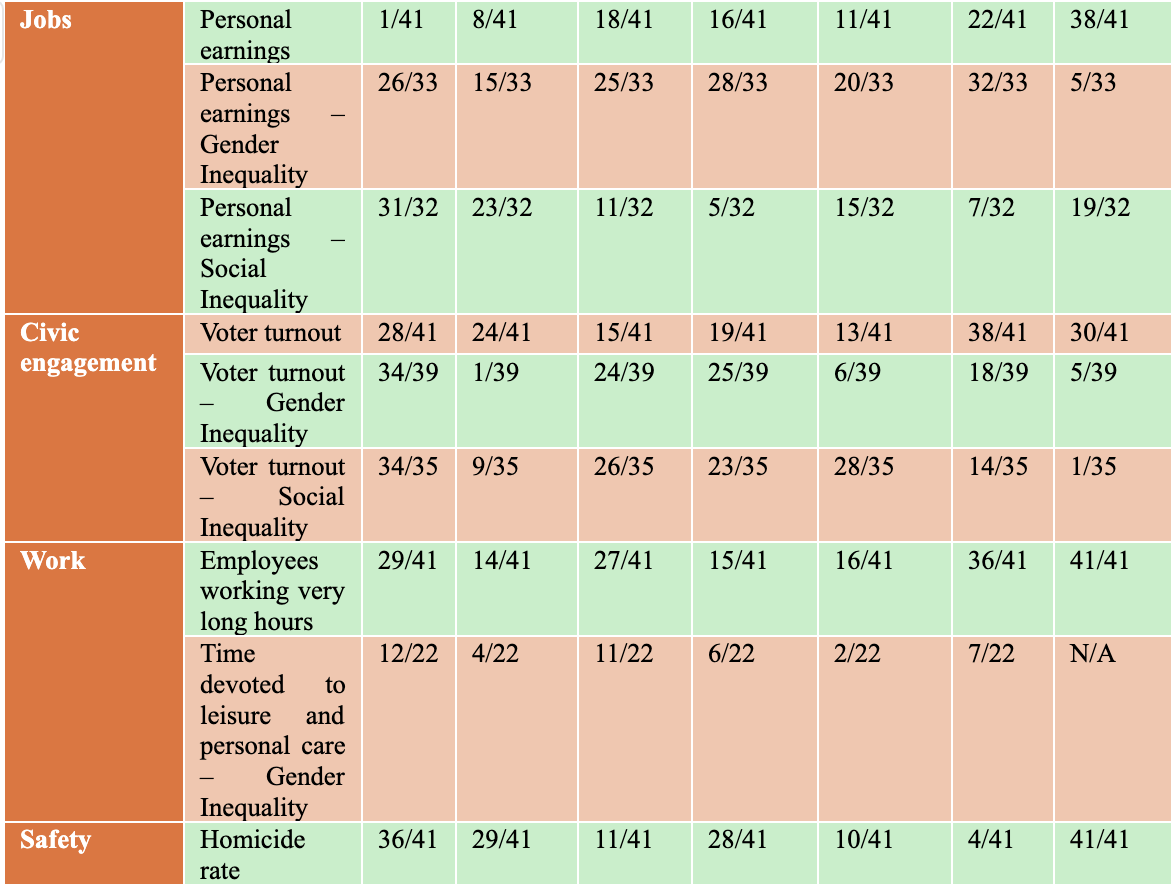

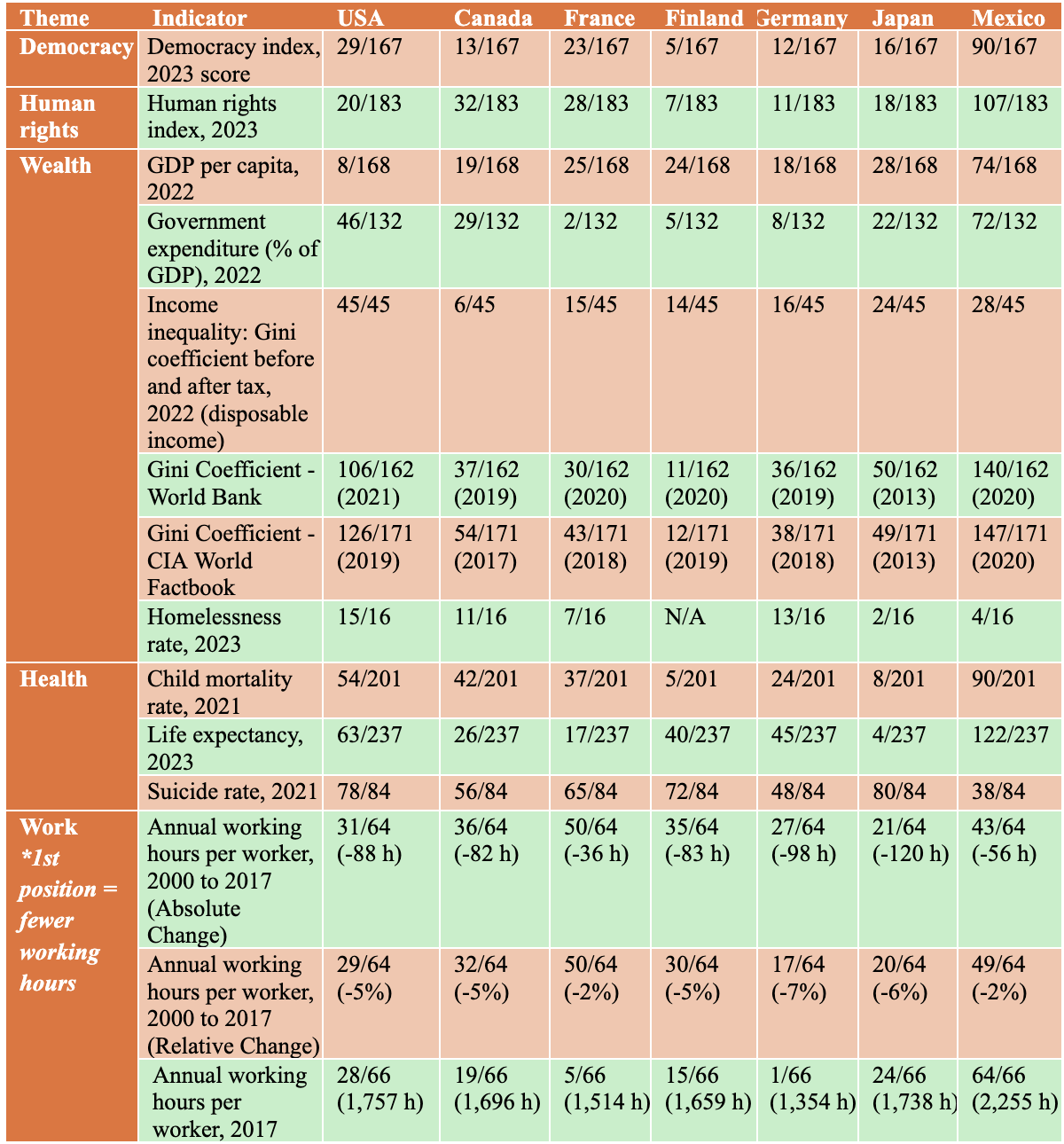

Sur la base d’études réalisées en 2023, nous pouvons dresser un profil comparatif des pays sélectionnés. Le deuxième chiffre du tableau fait référence au nombre de pays de l’échantillon. J’ai compilé les données autour de thèmes, mettant en évidence l’indicateur à un niveau plus micro. Les thèmes retenus ici sont : l’éducation, la santé, le revenu, l’emploi, l’engagement civique, le travail et la sécurité.

En résumé, les indicateurs pour lesquels les États-Unis se distinguent positivement (généralement dans les dix premiers pays) sont principalement ceux liés au revenu et à la richesse. C’est le cas du revenu net ajusté disponible des ménages (1er/41), du patrimoine net des ménages (3e/41), des revenus personnels (1er/41) et du PIB par habitant·e (8e/168). Toutefois, les États-Unis sont particulièrement mal classés en ce qui concerne les indicateurs d’inégalité. En effet, la plupart des indicateurs d’inégalité sélectionnés illustrent un écart plus important aux États-Unis en termes d’éducation, de revenu, d’emploi, de travail ou de richesse que dans les autres pays sélectionnés : compétences des étudiant·e·s – inégalité sociale (29e/39); années d’études – inégalité entre les sexes (30e/39); revenu disponible net ajusté des ménages – inégalité sociale (33e/35); revenus personnels – inégalité entre les sexes (26e/33); revenus personnels – inégalité sociale (31e/32); temps consacré aux loisirs et aux soins personnels – inégalité entre les sexes (12e/22); coefficient de Gini avant et après impôt (revenu disponible) (45e/45); coefficient de Gini – Banque mondiale (106e/162); coefficient de Gini – CIA World Factbook (126e/171); taux de personnes en situation d’itinérance (15e/16). Le coefficient de Gini est peut-être la mesure la plus importante et la plus significative du développement d’une société, car il est spécifiquement lié à la répartition des richesses et à la justice sociale au sein d’une société. Les États-Unis semblent être la société la plus inéquitable ou, à tout le moins, l’une des plus inéquitables du monde occidental (dit industriel et développé), dans lequel les nations comparées sont incluses dans le classement. De même, la documentation et la compréhension du sans-abrisme présentent de nombreuses complexités, mais le classement des États-Unis est également préoccupant à cet égard.

Il est curieux de constater une relation inversement proportionnelle entre l’indice de l’espérance de vie et celui de l’état de santé auto-déclaré ou encore celui de l’inégalité entre les sexes lié à l’état de santé auto-déclaré. Ainsi, pour les États-Unis, on note un classement très élevé pour l’état de santé ‘auto-déclaré (2e/41) et pour les inégalités de genre liés à l’état de santé ‘auto-déclaré (3e/39) mais un classement comparatif très bas pour l’espérance de vie (29e/41). Les Américain·e·s pensent, d’après ces données, que leur état de santé est comparativement plus élevé qu’il ne l’est en réalité. À l’inverse, le Japon occupe la première place en termes d’espérance de vie, mais l’opinion de la population place le pays au bas de l’échelle (40e/41) pour l’état de santé déclaré.

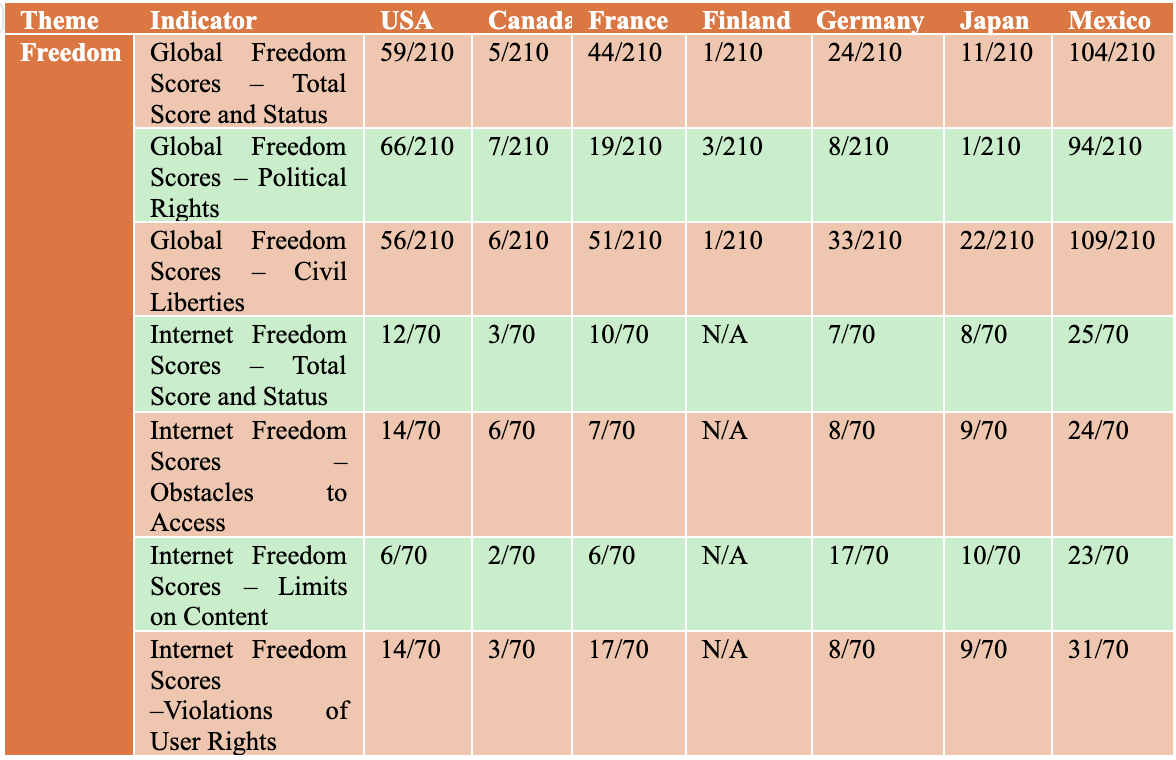

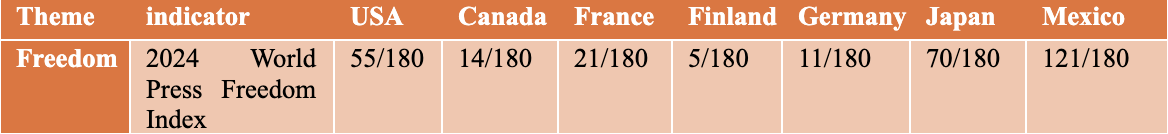

Les classements de Freedom House (2024) et de Reporters sans frontières (2024) offrent un éventail large et diversifié d’indicateurs comparatifs. Le tableau 1.3A, qui présente les classements de Freedom House (2024), inclut des scores pour la liberté mondiale, les droits politiques, les libertés civiles et la liberté d’accès à Internet et son contenu. Les États-Unis obtiennent généralement de mauvais résultats en matière de liberté, sauf en ce qui concerne l’accès à l’internet et son contenu. Reporters sans frontières (2024) (voir tableau I.4A) souligne que les États-Unis sont presque toujours classés derrière le Canada, la France, la Finlande, l’Allemagne et le Japon en ce qui concerne le classement mondial de la liberté de la presse.

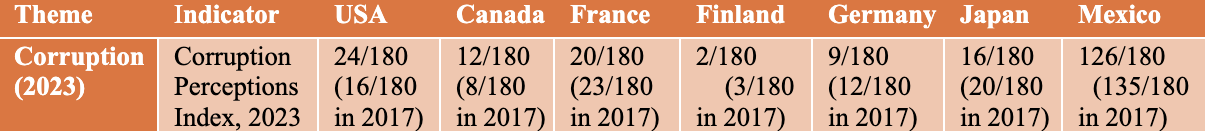

Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, les États-Unis se situent au 24e rang sur 180 pays, près du dernier rang des pays de l’OCDE, en termes de corruption.

L’organisation Our World in Data est basée à l’Université d’Oxford, avec la mission suivante :

Nous adoptons une perspective large, couvrant un large éventail d’aspects qui comptent pour notre vie. Il ne suffit pas de mesurer la croissance économique. Les publications de recherche de Our World in Data sont consacrées à un large éventail de problèmes mondiaux dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la violence, du pouvoir politique, des droits humains, de la guerre, de la pauvreté, de l’inégalité, de l’énergie, de la faim et de l’impact de l’humanité sur l’environnement. (traduction libre)

Le tableau 1.6A montre que les États-Unis sont classés 29e sur 167 pour l’indice de démocratie, 20e sur 183 pour les droits humains, 46e sur 132 pour les dépenses publiques et 45e sur 45 pour l’inégalité des revenus (coefficient de Gini). Ces classements pour les États-Unis présentent des résultats et des mesures similaires à ceux mis en évidence ci-dessus, et brossent le portrait d’un État-nation où l’injustice sociale est grave et, dans de nombreux cas, exceptionnellement importante, malgré, paradoxalement, une richesse relativement importante (pour le PIB par habitant, les États-Unis se classent 8e sur 168). De même, les indicateurs de santé des États-Unis sont également préoccupants et apparemment déconnectés du statut de pays riche : 54/201 pour le taux de mortalité infantile, 68/237 pour l’espérance de vie, 78/84 pour le taux de suicide. En ce qui concerne l’environnement, les États-Unis se classent au 204e rang sur 214 pour les émissions de CO₂ par habitant·e et se situent dans les derniers rangs des pays de l’OCDE pour ce qui est de l’indice de performance environnementale. Les inégalités multiples et significatives que nous observons dans les données pourraient s’expliquer en partie par un manque d’investissements dans l’éducation et dans les services sociaux et de santé de la part des gouvernements respectifs afin de garantir l’accès à des services similaires pour l’ensemble de la société. Les États-Unis sont classés 46e sur 132 pays en termes de dépenses publiques (% du PIB) dans ces domaines, loin derrière des pays comme la France (2e/132), la Finlande (5e/132) ou l’Allemagne (8e/132), qui ont tous obtenu de meilleurs résultats en termes d’équité.

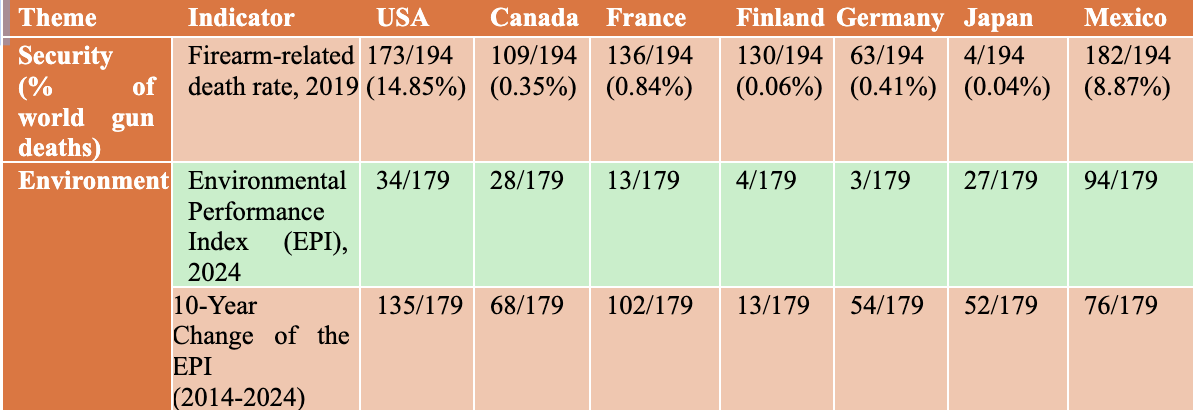

Selon son site web, « WorldPopulationReview.com est une organisation indépendante à but lucratif qui s’engage à fournir des données démographiques et des données actualisées sur la population mondiale » (traduction libre). Sur la base de cette banque de données (World Population Review, 2024), parmi les pays comparés, à l’exception du Mexique, les États-Unis ont obtenu les résultats les plus médiocres en termes de sécurité et de taux de mortalité par arme à feu (173e/194). En ce qui concerne l’indice d’inégalité sociale, basé sur le coefficient de Gini, les États-Unis se situent également au bas de l’échelle des pays de l’OCDE.

Statista est une autre base de données qui fournit également une série d’indicateurs utiles pour ce texte :

Statista est une plateforme mondiale de données et d’intelligence économique qui propose une vaste collection de statistiques, de rapports et d’informations sur plus de 80 000 sujets provenant de 22 500 sources dans 170 secteurs d’activité. Fondée en Allemagne en 2007, Statista est présente dans 13 sites à travers le monde et emploie environ 1 100 professionnels.

Donner aux gens les moyens d’agir grâce aux données, notre quête de connaissances et d’innovation nous pousse à être des leaders d’opinion dans le domaine. En tant que pionniers dans l’élaboration de l’avenir de l’économie des données, notre objectif ultime est de créer un monde plus transparent, plus fiable et plus digne de confiance. Nous nous efforçons de favoriser la prise de décisions fondées sur des faits qui ont un impact positif sur la société. (traduction libre)

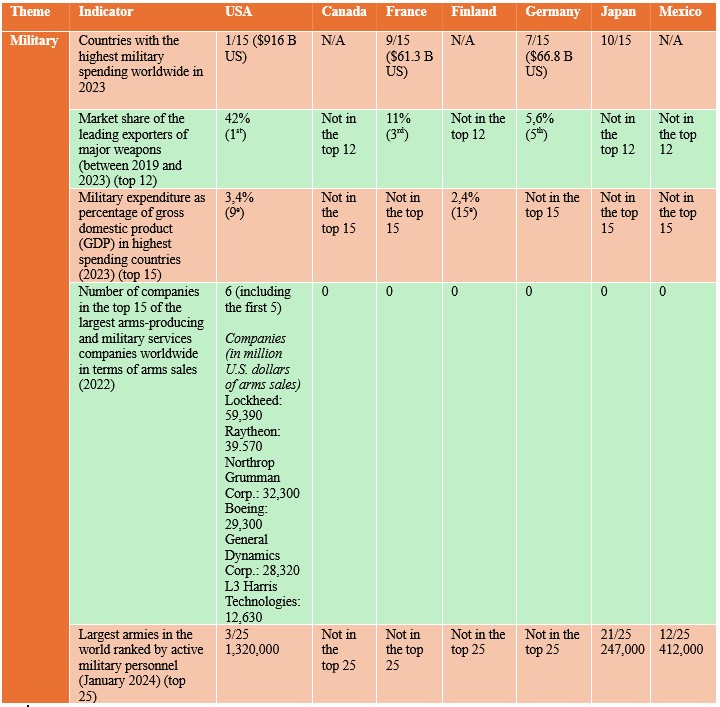

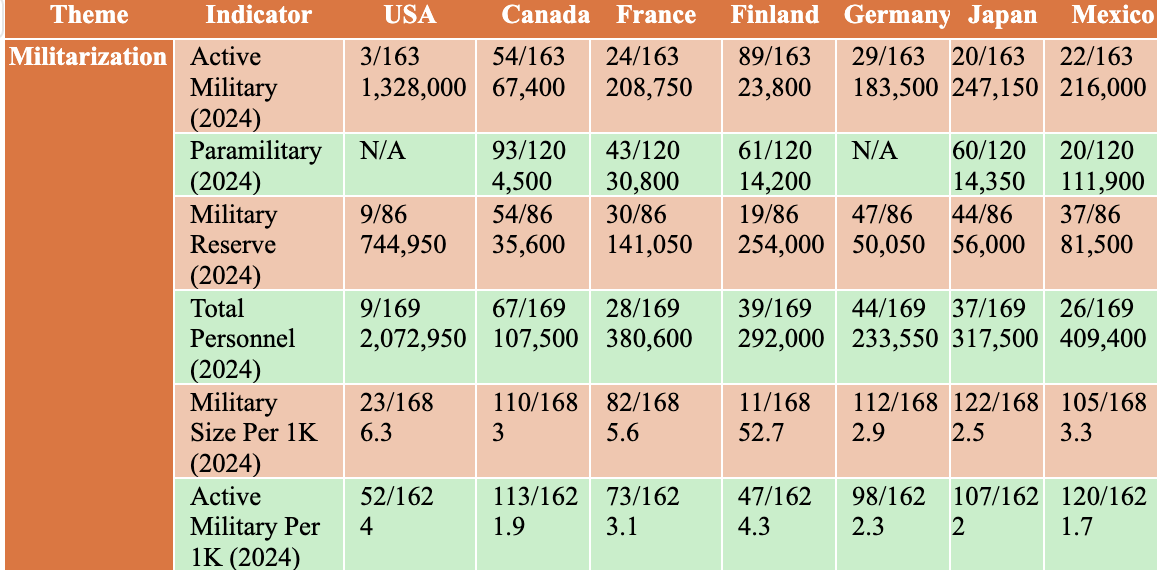

Statista met notamment l’accent sur la vaste et écrasante présence militaire des États-Unis. Les dépenses qu’ils consacrent à la militarisation (de loin les plus importantes, dépassant celles des pays suivants) sont presque incompréhensibles, surtout si l’on tient compte des problèmes divers et graves qui existent à l’intérieur de leurs frontières. La nécessité de maintenir environ 750 bases militaires dans quelques 70 pays, tout en s’engageant dans des conflits nombreux et divers, ouvertement et secrètement, témoigne du besoin d’être perçu et d’agir comme un empire (Hussein et Haddad, 2021; O’Dell, 2023). Pourtant, l’accent disproportionné mis sur la militarisation de la société et du monde a un coût énorme en termes de dimensions politiques, économiques, socioculturelles et morales (Hussein et Haddad, 2021). Johnson (2023) calcule que « le/la contribuable américain·e moyen·ne a contribué davantage au militarisme qu’à l’assurance-maladie en 2023 » (traduction libre). Nous pouvons également constater que les États-Unis ont massivement intérêt à associer leur politique et leur économie au projet militaire, nombre de leurs entreprises dominant le commerce mondial de l’armement.

En ce qui concerne l’environnement, le portrait n’est pas positif pour l’Indice de performance environnementale (34e/179), et le pays a obtenu l’un des pires classements parmi tous les pays du monde « développé » en ce qui concerne l’évolution sur 10 ans de l’indice (2014-2024) (135e/179).

Palley (2024, p. 1) présente la nature problématique du complexe militaro-industriel (CMI) comme une menace pour la démocratie.

Il est essentiel de comprendre le CMI pour comprendre le capitalisme américain contemporain, la politique internationale des États-Unis et la dérive vers la deuxième Guerre froide. Le CMI a un impact sociétal massif. Il oriente l’activité économique vers les dépenses militaires, modifie le caractère du progrès technique, est socialement corrosif par sa mainmise sur la politique et le gouvernement, fausse la compréhension de la géopolitique par la société afin d’accroître la demande de services de guerre, promeut le militarisme et augmente la probabilité de guerre, et favorise la dérive proto-fasciste parce que le militarisme s’infiltre dans la politique nationale. Compte tenu de ces caractéristiques, le MIC est d’une importance de premier ordre et les conséquences d’un manque de compréhension risquent d’être terribles. (traduction libre)

La militarisation incessante et apparemment permanente de la société à tous les niveaux alimente le paradoxe de Pygmalion, dans lequel il existe un soutien vigoureux, généralisé et non critique à l’armée (Malone, 2021), indépendamment des coûts, du sens ou de l’impact, sans parler des perspectives de développement d’un éventuel complexe industriel de la paix (Carr, 2022). Le tableau 1.9A, qui présente les indicateurs de Our World in Data, met en évidence l’importance disproportionnée accordée par les États-Unis à la militarisation.

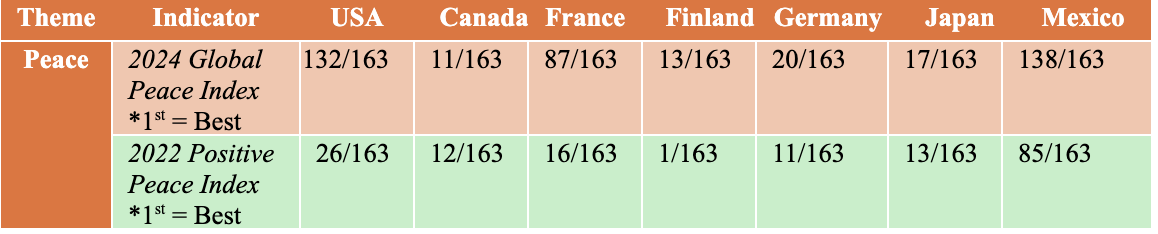

Je suis conscient que certaines personnes peuvent affirmer qu’une armée forte mène à la paix, mais je n’en suis pas convaincu et, de manière significative, il semblerait qu’un grand pourcentage de l’entreprise militaire, à travers l’infrastructure, la recherche, l’exploration spatiale, l’alimentation des entreprises à but lucratif, le soutien des dictatures, la préparation des troupes et le travail réel d’invasion des pays, est loin d’être une entreprise démocratique. Le tableau 1.10A fournit un portrait des ensembles de données de Vision of Humanity qui placent les États-Unis dans une position comparative défavorable (132e place sur 163 pour l’indice mondial de la paix).

En résumé, pour conclure cette section du chapitre, il convient de souligner que les États-Unis ne sont pas la meilleure, la plus complète, la plus démocratique ou la « plus grande » nation. Il n’existe tout simplement pas de meilleure nation, de nation la plus complète, de nation la plus démocratique, de nation « la plus grande ». Tous les États-nations ont des problèmes et nous pouvons constater, en rassemblant les divers points de données, études et classements ci-dessus, que de nombreuses personnes dans le monde ne sont pas prises en compte de manière positive dans l’équation de la démocratie. À tout le moins, de nombreuses personnes sont marginalisées, mécontentes, fragilisées et victimisées au nom de la démocratie. Ces déséquilibres de pouvoir ne favorisent pas l’éradication de la pauvreté, de la discrimination et des inégalités sociales. En outre, nous pouvons légitimement nous demander : quelle démocratie, pour qui, comment et dans quel but? Il est clair que les États-Unis sont confrontés à de multiples problèmes et défis —et je n’insinue nullement que le Canada et d’autres pays ont trouvé la solution aux inégalités sociales—, et le discours de Pygmalion est susceptible d’entretenir la fausse conscience que, d’une certaine manière, tout fonctionne bien, qu’il y a une unité dans le pays. Le discours normatif sur la démocratie peut tromper et diminuer la représentation réelle de la réalité, et peut également affecter les efforts significatifs pour parvenir à un changement social substantiel.

Quelques réflexions sur les élections et la démocratie

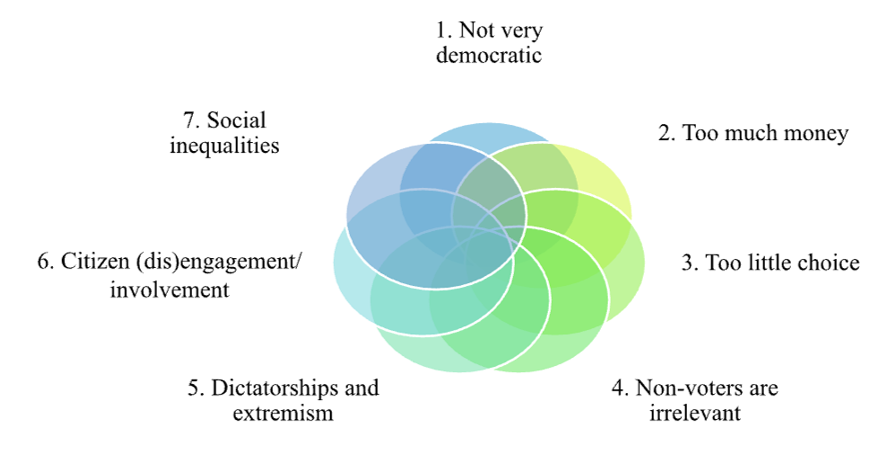

Commencer à écrire ce chapitre quelques jours avant l’élection présidentielle de 2024 est une expérience inhabituelle. Chaque élection a ses faiblesses et ses défauts, mais celle-ci, comme nous l’avons évoqué plus haut, est, pour ainsi dire, à marquer d’une pierre blanche. Au cours de la semaine écoulée, l’un·e des deux candidat·e·s —puisque les médias grand public ne présentent que les dirigeants des partis démocrate et républicain, feignant de croire qu’aucune autre option n’existe ou ne devrait exister— a organisé une soirée dansante de quarante minutes lors d’un rassemblement, a servi des frites au guichet d’un McDonald’s, a conduit un camion à ordures en portant un gilet de sécurité pour vanter sa proximité avec la classe ouvrière et a proclamé son lien naturel et tangible avec, et la liste est extrêmement longue, les femmes, les personnes noires, latines ou travailleuses et bien d’autres groupes; et ce, après avoir affirmé que les immigrant·e·s haïtien·ne·s mangent les animaux de compagnie des habitant·e·s de Springfield, dans l’Ohio. L’autre camp a été occupé à produire des affirmations, des insinuations, des publicités négatives et autres, avec un barrage de contre-actions. Il y a une tonne de sondages et de pronostics minute par minute. Comme nous l’avons suggéré précédemment, il s’agit d’une affaire très longue, coûteuse et ardue. Le populisme est généreusement répandu dans le processus, et ses effets peuvent être profondément délétères (Yilmaz et Morieson, 2022; Ruth-lovell et Grahn, 2023). La démocratie est une affaire de désordre, et certains pourraient dire que les élections ne sont pas censées être un exercice propre, fluide et sans effort. Dans la figure ci-dessous, je suggère que les élections normatives posent de sérieux problèmes, en m’appuyant sur un texte précédent (Carr, à paraître).

Je présenterai brièvement chacune des composantes de la figure ci-dessus. Pour commencer, on pourrait dire que le système électoral aux États-Unis, et ailleurs en général, n’est pas si démocratique que cela. Les élites ont un droit de regard disproportionné sur la manière dont les systèmes, les processus et les politiques sont formulées, structurées et mis en œuvre. L’objectif est principalement de gagner, de battre les autres candidat·e·s ou partis, et non de construire une démocratie. Au contraire, limiter les élect·eur·rice·s et les votes peut être une tactique ou une stratégie utile. Il est important de noter que la participation de l’extrême droite, voire des fascistes, au processus est largement possible, comme en témoigne la multitude de partis extrémistes qui se mêlent aux structures du pouvoir ou en sont proches dans un certain nombre de pays de l’OCDE à l’heure actuelle (Beauchamp, 2024). À bien des égards, un système où le gagnant emporte tout a été créé, un système qui peut effectivement écarter, neutraliser et diminuer les supposés « freins et contrepoids » ou l’« opposition loyale » (Turnball, 2023). Le service public travaille pour le parti qui a gagné les élections, et non pour le peuple ou la société (bien qu’il soit explicitement prévu qu’il y ait un gouvernement pour le peuple). Cela signifie que le désir et la quête du maintien du pouvoir pour le parti au pouvoir poussent les fonctionnaires et les services publics dans un bourbier partisan et polémique, fournissant soutien, expertise et allégeance à un groupe spécifique d’individus, sans tenir compte de l’impact connu et inconnu sur la société. Aux États-Unis, en particulier, il est assez fréquent que des politicien·ne·s élu·e·s et payé·e·s pour jouer un rôle abdiquent activement cette position et fassent campagne pour un·e autre, tout en étant rémunéré·e·s pour un travail dans lequel iels ne s’engagent pas activement. On ne peut imaginer un·e enseignant·e, un·e professeur·e, une infirmière, un·e bibliothécaire, un·e fonctionnaire, n’importe qui ou n’importe quelle profession, soutenir une telle entreprise : logiquement, on pourrait entendre le refrain selon lequel vous pouvez prendre un congé si vous souhaitez faire campagne à temps plein pour un autre poste. De sérieuses questions se posent également sur le gerrymandering, le découpage des circonscriptions électorales visant à éliminer certains groupes ou zones ou à en favoriser d’autres (Kirschenbaum et Li, 2023), les tentatives de restriction des périodes de vote, avec des files d’attente massives et des obstacles logistiques, les irrégularités de vote et l’injection de sommes colossales dans l’industrie du vote (machines, bulletins de vote, comptage, litiges, etc.). Une grande partie de ce comportement antidémocratique affecte de manière disproportionnée les communautés de « couleur ». Enfin, les campagnes durent excessivement longtemps et la question de l’instauration d’un dialogue constructif a été remplacée par des rassemblements visant à démolir le proverbial “autre”. En résumé, élection après élection, il est difficile de déterminer, dans le contexte normatif, comment la démocratie est renforcée et instillée dans le corps politique pour aborder les véritables problèmes auxquels la société est confrontée, notamment l’éradication de la pauvreté, du racisme, de la corruption, de la guerre, etc. (Turnball, 2023).

Le deuxième élément de cette problématisation des élections normatives concerne la présence écrasante de l’argent dans le processus (Al Jazeera, 2024). On ne voit pas très bien pourquoi il faut de l’argent pour mener une campagne ou faire passer un message, car les médias traditionnels (presse écrite, télévision, radio) ainsi que les nouveaux médias alternatifs et sociaux (balados, vidéos, sites web, etc.) semblent susciter un grand intérêt. Étant donné que des fonds sont ou peuvent être utilisés, dans le contexte des États-Unis, pour la publicité négative, les annonces télévisées, le marketing, les sondages, les conseillers politiques, la signalisation, etc., on peut se demander si ces dépenses sont nécessaires et, surtout, si elles exercent une influence ou un impact rédempteur sur la construction d’une démocratie. Ce financement est également utilisé pour supprimer la participation des élect·eur·rice·s et faire avancer les manœuvres juridiques visant à limiter l’engagement dans le processus électoral. L’argent injecté dans les mains des partis politiques et des politicien·ne·s peut inévitablement graisser la roue de la corruption et des intérêts compromis. De plus, les dividendes disproportionnés du pouvoir provenant de ce cercle de financement éliminent virtuellement la classe ouvrière et les secteurs marginalisés de l’équation démocratique. De plus en plus, il semblerait que les milliardaires bénéficient d’une voix, d’un espace et d’une présence importants au sein des processus politiques, influençant ainsi les décid·eur·euse·s de manière disproportionnée dans le sens de leurs intérêts limités.

La troisième composante fait écho à l’affirmation de Noam Chomsky (1989) selon laquelle un débat vigoureux est encouragé, mais doit s’inscrire dans des paramètres stricts, excluant ainsi les options et les voix alternatives, radicales et critiques. Le choix est donc extrêmement limité et le système bipartite généralisé, l’antithèse du choix, des alternatives et d’un renouveau démocratique dynamique (Drutman, 2021). Le transfert démocratique et pacifique supposé du pouvoir, l’une des caractéristiques de la démocratie normative entre les républicain·ne·s et les démocrates aux États-Unis, a été mis à l’épreuve avec l’insurrection de janvier 2021, encadrant la foule qui a pris d’assaut le Capitole à Washington. Si le transfert du pouvoir formel entre les deux principaux partis politiques légitimés, comme c’est le cas au Canada depuis sa fondation en 1867, peut être considéré comme un élément central de la démocratie (normative), il conduit également à un duopole d’intérêts partagés, d’actifs, de contrôle et de capacité à étendre davantage les réseaux, les relations et l’hégémonie. Bien qu’il existe de nombreux partis politiques dans la plupart des pays, la grande majorité d’entre eux sont ignorés, sous-estimés, écartés ou bloqués, ce qui les neutralise et les empêche d’accéder aux forums centraux, aux débats et à une large couverture médiatique. Les intérêts corporatistes bénéficient d’une influence écrasante et disproportionnée pour garantir, d’une manière générale, que seuls les deux principaux partis sont enfermés dans le centre de pouvoir formel (Drutman, 2021). Bien entendu, les tiers partis existent et peuvent même être en mesure de mobiliser un soutien important dans certains cas, en particulier dans les systèmes électoraux de représentation proportionnelle en Europe, où les coalitions sont monnaie courante. Il devient extrêmement difficile de s’attaquer aux problèmes fondamentaux et de longue date, tels que le racisme, la pauvreté, la réconciliation, etc., une fois que les principaux partis politiques en alternance s’assurent le soutien de leurs élites et de leurs bases traditionnelles, qui ne considèrent peut-être pas ces questions importantes comme méritant d’être traitées en priorité.

La quatrième composante est liée à l’idée que les non-votant·e·s ne sont pas pertinent·e·s, ce qui signifie que les personnes qui ne votent pas ne sont pas considérées comme faisant partie du processus. Dans un autre article (Carr, à paraître), j’expose certaines des questions soulevées par ce point.

Les non-votant·e·s (Statistique Canada, 2022) sont largement exclu·e·s des programmes des partis. Pour gagner, les partis doivent recueillir les votes de celles et ceux qui les soutiennent. Cela implique de concevoir des politiques, des propositions et des pratiques qui attirent les personnes susceptibles de voter pour eux. Cela signifie également que, par exemple, si seulement 50 % de l’électorat éligible vote, pour obtenir le droit de gouverner, il peut suffire de gagner environ un tiers de ce bloc, ce qui revient à écarter les votes de la grande majorité. Au Canada, les gouvernements majoritaires sont systématiquement formés avec un pourcentage relativement faible d’élect·eur·rice·s, ce qui verrouille le contrôle du gouvernement, des ministères, des financements, etc., entre les mains d’un petit groupe. En somme, les processus visant à cultiver l’engagement sont limités et les classes/groupes sociaux marginalisé·e·s sont considéré·e·s comme des boulets. La représentation proportionnelle ou d’autres réformes électorales, y compris le vote obligatoire, permettraient-elles de renforcer la démocratie? FAIR Canada[1] a cherché à rendre le processus électoral plus légitime et plus convaincant, en appelant à la création d’une assemblée nationale des citoyen·ne·s sur la réforme électorale. Bien que potentiellement utile, je remets en question la légitimité des élections où la ou le gagnant·e remporte tout, car elles ne tiennent pas compte de toutes les questions essentielles en dehors des programmes centraux et donnent le pouvoir officiel à la ou au gagnant·e sans considérer tous les autres partis, intérêts et élect·eur·rice·s/non-élect·eur·rice·s. (traduction libre)

Les intérêts de l’important bloc des non-votant·e·s sont en effet diminués tout au long du processus électoral, ce qui ne renforce pas l’engagement, la participation et l’inclusion démocratiques. On peut supposer que ces élect·eur·rice·s potentiel·le·s ont également des préoccupations concernant la société, mais leur voix est étouffée et considérée comme non indispensable.

La cinquième composante concerne le soutien démocratique normatif aux dictatures, ce qui peut sembler contre-intuitif et antidémocratique, mais les gouvernements, États-Unis et ailleurs, ont historiquement joué un rôle important dans le renversement, la déstabilisation et l’installation de régimes dictatoriaux et antidémocratiques (Grandin et Denvir, 2023). Si l’on considère certains des indicateurs présentés dans la section ci-dessus sur la signification de la démocratie, on peut clairement constater comment la militarisation est intégrée au projet électoral démocratique normatif (Stockholm International Peace Research Institute, 2023), la guerre et les conflits étant un aspect relativement acceptable de la gouvernance. J’ai précédemment décrit cette frénésie d’engagement militaire permanent comme suit (Carr, à paraître) :

La tendance est à la hausse, et non à la baisse, même en dépit du COVID-19; il est clair que l’industrie du meurtre a désormais atteint son âge d’or, confortablement installée au sein de la démocratie normative. Où en serait le monde aujourd’hui si l’invasion malavisée et criminelle de l’Iraq par les États-Unis n’avait pas eu lieu en 2003 (Malone, 2021)? Bien entendu, il ne s’agit pas d’un exercice binaire visant à vilipender un seul pays. De nombreux pays soutiennent une industrie de l’armement robuste, y compris des pays considérés par certain·e·s comme plus pacifiques, tels que le Canada, la Suède et la Suisse. (traduction libre)

C’est peut-être en Amérique latine que l’on trouve le cas le plus illustratif de l’infiltration et du câblage des États-Unis contre les régimes démocratiques et de gauche (Grandin et Denvir, 2023).

La sixième composante concerne le (dés)engagement des citoyen·ne·s. Voter n’est pas la démocratie, et l’effort réel pour le faire est minime malgré les campagnes longues et ardues et les sommes incalculables injectées dans le processus. Le vote n’est pas un événement fréquent, bien qu’en Suisse et dans certaines autres juridictions, il soit possible de participer à des référendums, à des votes spécialisés ou à des consultations. Devons-nous nous préoccuper des raisons pour lesquelles tant de personnes ne votent pas (Rodriguez, 2020)? Le passage radical des médias grand public aux médias alternatifs et sociaux, bien que tous les médias existent simultanément et au sein de diverses plateformes et chambres d’écho, peut également nous donner un aperçu de la manière dont les gens peuvent s’engager en dehors du processus électoral formel (Fujiwara et al., 2023; Hitchings-Hales et Calderwood, 2017). Il existe des mouvements sociaux internationaux de grande ampleur ainsi que des mouvements sociaux locaux plus ciblés et d’innombrables autres activités qui soulignent que l’engagement doit également être compris en dehors des processus électoraux formels. Les gouvernements, en particulier par le biais des écoles, consacrent beaucoup de temps à cultiver le vote, mais ce n’est qu’une mince représentation de la myriade de façons dont les gens peuvent être engagés, et aussi de la façon de rechercher et de développer le changement social (Carr et Thésée, 2019).

La septième et dernière composante de ce modèle, qui ne se veut pas exhaustif, souligne que, malgré le processus électoral normatif, les inégalités sociales ne sont pas suffisamment prises en compte. Là encore, dans un autre article (Carr, à paraître), je décris l’importance de s’attaquer aux inégalités de longue date et j’émets l’hypothèse que de nombreuses personnes pensent qu’un changement des partis politiques au pouvoir dans le cadre du cycle électoral normatif n’est pas susceptible d’apporter un changement radical.

Les élections normatives sous-tendent la démocratie normative, et le rythme de la lutte contre la pauvreté générationnelle n’est pas suffisamment pris en compte. La mobilité sociale est limitée, le racisme systémique et institutionnel, le sexisme et la xénophobie font l’objet de petites mesures/réformes qui empêchent une large inclusion. Pour être clair, il y a beaucoup de réformes, de changements, de mouvements, de processus et de personnes qui s’efforcent de changer. C’est l’histoire du monde : aussi désespérée et débilitante que soit une situation, beaucoup ou la plupart des gens s’efforcent toujours de trouver un sens à leur vie et de s’émanciper. Y a-t-il de la place pour l’agitation et la mobilisation au sein de la démocratie normative? Il ne fait aucun doute qu’il existe des tensions palpables et que les groupes marginalisés militent en faveur d’un changement social significatif. Cependant, le système électoral normatif peut facilement nier, diminuer et/ou obscurcir la priorité du changement social nécessaire (Swann et Yang, 2022). Ces élections ne sont pas adaptées pour s’attaquer à des inégalités profondément ancrées. On pourrait dire qu’il n’y a pas d’autres solutions, mais pour celles et ceux qui sont le plus directement touché·e·s par l’inaction et la marginalisation, ce n’est pas une réponse suffisante. La relation avec les Premières Nations au Canada n’est qu’un exemple de la pénible lenteur du changement (Midzain-Goban, 2021). (traduction libre)

Ainsi, le vote en tant que processus électoral normatif est problématique et s’accompagne d’un certain nombre de conditions et de préoccupations. La nette augmentation de la mobilisation et du succès électoral des partis d’extrême droite est aussi clairement une préoccupation.

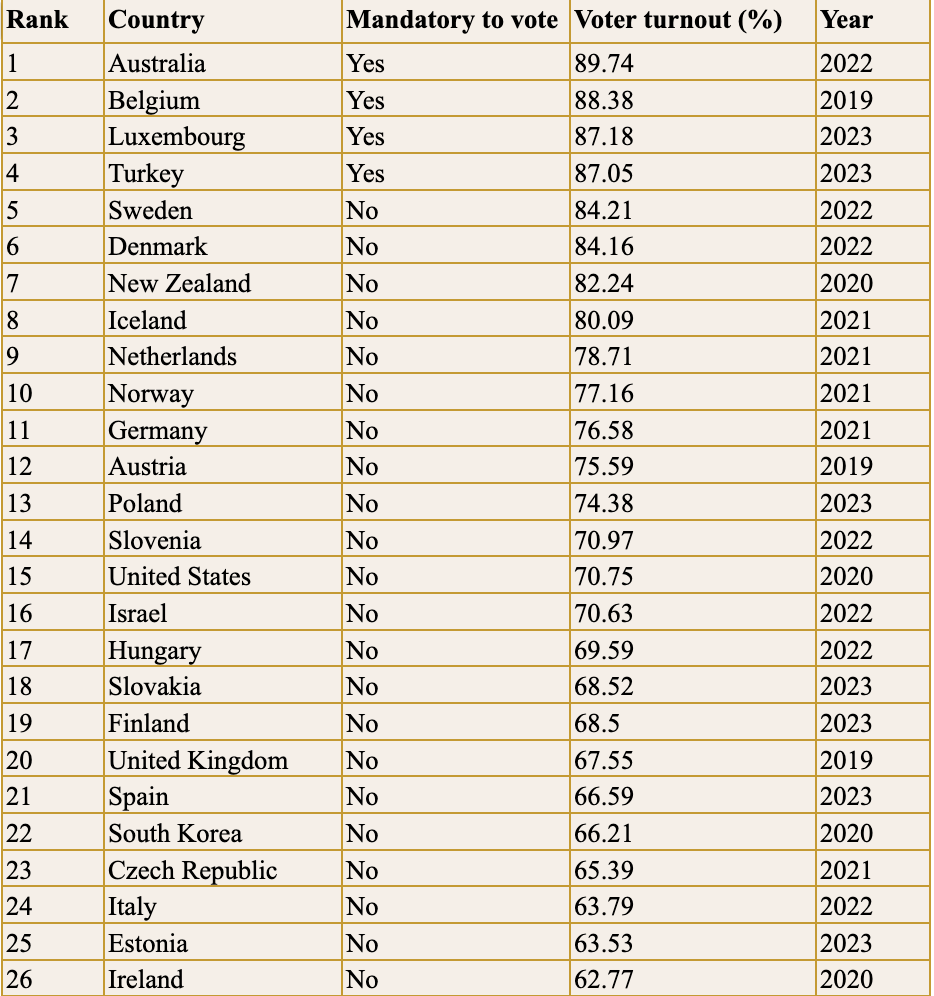

Selon la Revue mondiale de la population, nous constatons dans le tableau 1.11A que les États-Unis se classent à la 15e place pour la participation électorale, avec environ 30% de la population éligible ne votant pas. Il convient également de noter que le Canada a un taux de participation encore plus faible et que le taux de participation, dans l’ensemble, de la tranche d’âge des 18-25 ans est très préoccupant dans les pays de l’OCDE.

Réflexion sur ce que tout cela signifie (pour moi)

Ce chapitre a cherché à présenter quelques-uns des problèmes, de la complexité et du désordre de la démocratie (normative et électorale). Qu’est-ce que c’est et comment est-elle devenue si liée aux élections et au vote? Les élections et le vote peuvent exister au sein d’une démocratie, mais doivent-ils évincer d’autres formes d’engagement, de participation et d’action? Il ne s’agit pas d’une proposition binaire, mais la question du poids des élections normatives est, je crois, importante. Je vote à chaque élection municipale, provinciale et fédérale au Canada, mais je ne nourris pas l’espoir qu’un parti ou l’autre rectifie soudainement les problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés. Cependant, nous avons besoin d’espoir, mais pas d’un espoir joyeux, jubilatoire, aveugle et pollyannaish qui se matérialisera simplement pour améliorer nos vies. Nous avons besoin d’un espoir qui s’articule autour de la solidarité, d’actions significatives et d’une amélioration des conditions sociales et des représentations sociales qui sont réellement porteuses d’espoir. Dire que nous sommes pleins d’espoir, puis soutenir les dictatures, les conflits, la marginalisation et le racisme peut conduire à un désengagement de la démocratie normative dominante.

La construction d’une démocratie est un processus sans fin, et non une finalité. Disséquer, problématiser et critiquer la démocratie est fondamental pour y parvenir. Affirmer et proclamer que nous sommes démocratiques, voire « les plus démocratiques », peut être motivant ou, à l’inverse, délirant. La stratégie de Pygmalion qui consiste à affirmer que nous sommes les meilleur·e·s revient à montrer le ciel du doigt, en espérant que les gens seront inspirés par l’imagerie et l’audace de la déclaration. Ou bien elle peut conduire à un sentiment de désespoir pour les multitudes de personnes qui croient que leur réalité durable est à l’opposé de l’espoir. L’espoir peut avoir des formes concentriques émanant de l’individu, avec l’espoir d’un emploi, d’un endroit où vivre, du bonheur au sein de la famille, d’une communauté et d’une vie sociale dynamiques, avec la paix à proximité, et, au niveau macro, l’espoir d’une société sans toutes les malédictions que nous voyons et connaissons.

Nos voix singulières peuvent conduire à un engagement avec d’autres dans nos communautés et nos sociétés. Nous pouvons parfois conclure que nous ne pouvons changer que nous-mêmes, pas les autres, ou que nous voyons plus d’espoir dans nos propres innovations, relations, projets et passions. Paradoxalement, nous pouvons participer à certains processus formels et normatifs, tels que les élections, tout en œuvrant pour un changement significatif à d’autres niveaux. La manière dont nous cherchons à transformer la démocratie, à la rendre plus démocratique, plus engagée, plus inclusive et plus transformatrice, nécessite une série de dialogues, de processus et de propositions. La créativité des citoyen·ne·s peut rendre notre société plus démocratique, en éliminant le piège de l’argent des élites, les systèmes électoraux obsolètes et les régimes de prise de décision qui dépendent de la polarisation politique et de l’enracinement hyperpartisan.

L’introduction de ce chapitre faisait allusion à l’élection présidentielle américaine de 2024, et je laisserai à nos collègues rédigeant l’avant-propos et la postface de ce livre le soin d’établir un lien avec cet événement crucial. Je dirai seulement, en conclusion, que cette campagne particulière a considérablement relevé la barre des insultes, des mensonges, des fausses déclarations, des tactiques de peur, des menaces, de l’intimidation et des postures hyperboliques, tout en se concentrant sur les éléments les pires ou les plus problématiques d’une démocratie déformée et dysfonctionnelle : financement sans fin, publicités offensives, sondages, marketing, politique de division, diffamation personnalisée et absence de discussion de fond sur les politiques par opposition à une litanie d’affirmations fausses ou exagérées, dont beaucoup sont racistes, sexistes et classistes. Et les mois de diagnostics, de pronostics et de stratégies sur, dans et autour de l’État de Pennsylvanie sont/étaient difficiles à concilier avec l’énorme diversité inhérente à un pays de 350 millions de citoyen·ne·s.

J’espère cependant, dans le sens freirien du développement de la conscience et de la solidarité, que les gens partout dans le monde peuvent se mobiliser malgré le rouleau compresseur de la politique électorale qui rejette souvent leur désir significatif d’espoir et d’engagement. Quant aux États-Unis, avec toute leur innovation, leur créativité et leur diversité, formant des manifestations culturelles qui atteignent finalement tous les coins du monde, j’espère, très humblement, que la démocratie critique et engagée d’en bas influencera l’État-nation d’en haut, rattachant ainsi l’interaction/l’engagement des États-Unis à celui de toutes les autres nations et de tous les autres peuples. Bien qu’il existe un vaste discours sur l’unité aux États-Unis, le pays semble être excessivement fracturé et divisé à l’heure actuelle. La démocratie dans laquelle nous souhaitons vivre est à notre porte, mais il y a un labyrinthe entre le tapis de bienvenue et le couloir qui nous accueille.

Références

Al Jazeera staff. (2024, October 31). Show us the money: How big money dominates the 2024 US election. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2024/10/31/show-us-the-money-how-big-money-dominates-the-2024-us-election

Beauchamp, Z. (2024, July 17). Why the far right is surging all over the world: The “reactionary spirit” and the roots of the US authoritarian moment. Vox. https://www.vox.com/politics/361136/far-right-authoritarianism-germany-reactionary-spirit

Carr, P. R. (forthcoming). Does your vote (still) count? The poetics of elections in (normative) democracy. In George J. Sefa Dei & Manuel J. Ellul (Eds.), Critical Pedagogy and Social Justice: Major Challenges and the Way Ahead. New York: Peter Lang.

Carr, P. R. (2022). Insurrectional and Pandoran Democracy, Military Perversion and The Quest for Environmental Peace: The Last Frontiers of Ecopedagogy Before Us. In P. Jandrić, & D. R. Ford, (Eds.), Postdigital Ecopedagogies (pp. 77-92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97262-2_5

Carr, P. R. & Thésée, G. (2019). “It’s not education that scares me, it’s the educators…”: Is there still hope for democracy in education, and education for democracy?. Myers Education Press.

Chomsky, N. (1989). Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies. South End Press. https://keimena11.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/02/noam_chomsky_necessary_illusions_thought_control_in_democratic_societies.pdf

Drutman L. (2021, June 16). Why The Two-Party System Is Effing Up U.S. Democracy. FiveThirtyEight. https://fivethirtyeight.com/features/why-the-two-party-system-is-wrecking-american-democracy/

Freedom House. (2024). Country and Territory. https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

Fujiwara, T., Müller, K., & Schwarz, C. (2023). The effect of social media on elections: Evidence from the United States. Journal of the European Economic Association, 22(3), 1495–1539. https://doi.org/10.1093/jeea/jvad058

Grandin, G., & Denvir, D. (2023). The United States has used Latin America as its imperial laboratory. Jacobin. https://jacobin.com/2023/03/greg-grandin-interview-us-policy-latin-america

Hitchings-Hales, J., & Calderwood, Imogen. (2017, August 23). 8 massive moments hashtag activism really, really worked. Global Citizen. https://www.globalcitizen.org/en/content/hashtag-activism-hashtag10-twitter-trends-dresslik/

Hussein, M. & Haddad, M. (2021, September 10). Infographic: US military presence around the world. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2021/9/10/infographic-us-military-presence-around-the-world-interactive

Johnson, J. (2023, September 1). Average US taxpayer contributed more to militarism than Medicare in 2023: Report. Common Dreams. https://www.commondreams.org/news/us-taxpayers-funding-militarism

Kirschenbaum, J. & Li, M. (2023, June 9). Gerrymandering Explained. Brennan Center for Justice. https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/gerrymandering-explained

Malone, N. (2021). Why did so many Americans support the invasion of Iraq? Slate. https://slate.com/news-and-politics/2021/04/iraq-invasion-slow-burn-intro.html

Midzain-Gobin, L. (2021, September 6). Federal election: Canada’s next government should shift from reconciliation to decolonization and Indigenous self-determination. The Conversation. https://theconversation.com/federal-election-canadas-next-government-should-shift-from-reconciliation-to-decolonization-and-indigenous-self-determination-166225

OECD. (2024). OECD Better Life Index. https://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111

O’Dell, H. (2023, October 25). The US is sending more troops to the Middle East. Where in the world are US military deployed? Bluemarble. https://globalaffairs.org/bluemarble/us-sending-more-troops-middle-east-where-world-are-us-military-deployed

Our World in Data. (2024). Democracy index, 2023. https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu

Our World in Data. (2024). Human rights index, 2023. https://ourworldindata.org/grapher/human-rights-index-vdem

Our World in Data. (2024). GDP per capita, 2022. https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-maddison

Our World in Data. (2023). Government spending as a share of GDP vs. GDP per capita, 2022. https://ourworldindata.org/grapher/government-spending-vs-gdp-per-capita

Our World in Data. (2023). Government expenditure (% of GDP), 2022. https://ourworldindata.org/grapher/government-spending-vs-gdp-per-capita

Our World in Data. (2024). Income inequality: Gini coefficient before and after tax, 2022: Income inequality. https://ourworldindata.org/grapher/inequality-of-incomes-before-and-after-taxes-and-transfers-scatter

Our World in Data. (2024). Homelessness rate, 2023. https://ourworldindata.org/homelessness

Our World in Data. (2023). Child mortality rate, 2021. https://ourworldindata.org/grapher/child-mortality?time=latest

Our World in Data. (2024). Life expectancy, 2023. https://ourworldindata.org/explorers/global-health?facet=none&Health+Area=Life+expectancy&Indicator=Life+expectancy+at+birth&Metric=Rate&Source=UN+IGME&country=OWID_WRL~CHN~ZAF~BRA~USA~GBR~IND~RWA

Our World in Data. (2024). Suicide rate, 2021. https://ourworldindata.org/grapher/suicide-rate-who-mdb

Our World in Data. (2023). Per capita CO₂ emissions, 2022. https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita

Our World in Data. (2023). Hours of work vs. GDP per capita, 1900 to 2000 (Absolute Change). https://ourworldindata.org/grapher/weekly-work-hours-vs-gdp-per-capita?tab=table&time=1900..latest&country=USA~CAN~FRA~DEU~SWE

Our World in Data. (2023). Hours of work vs. GDP per capita, 1870 to 2000. https://ourworldindata.org/grapher/weekly-work-hours-vs-gdp-per-capita?tab=table&time=1900..latest&country=USA~CAN~FRA~DEU~SWE

Our World in Data. (2023). Annual working hours per worker vs. GDP per capita, 2000 to 2017 (Absolute Change). https://ourworldindata.org/grapher/weekly-work-hours-vs-gdp-per-capita?country=USA~CAN~FRA~DEU~SWE

Our World in Data. (2023). Annual working hours per worker vs. GDP per capita, 2000 to 2017 (Relative Change). https://ourworldindata.org/grapher/weekly-work-hours-vs-gdp-per-capita?country=USA~CAN~FRA~DEU~SWE

Our World in Data. (2023). Annual working hours per worker, 2017. https://ourworldindata.org/grapher/weekly-work-hours-vs-gdp-per-capita?country=USA~CAN~FRA~DEU~SWE

Palley, T. (2024). The military-industrial complex as a variety of capitalism and threat to democracy: Rethinking the political economy of guns versus butter (Working Paper No. 2409). Post-Keynesian Economics Society. https://www.postkeynesian.net/downloads/working-papers/PKWP2409.pdf

Reporters Without Borders. (2024). 2024 World Press Freedom Index – journalism under political pressure. https://rsf.org/en/2024-world-press-freedom-index-journalism-under-political-pressure

Rodriguez, L. (2020, September 2). 5 reasons people in the US don’t vote. Global Citizen. https://www.globalcitizen.org/en/content/why-people-dont-vote/

Ruth-lovell, S. P., & Grahn, S. (2023). Threat or corrective to democracy? The relationship between populism and different models of democracy. European Journal of Political Research, 62(3), 677–698. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12564

Statista. (2024). Countries with the highest military spending worldwide in 2023. https://www.statista.com/statistics/262742/countries-with-the-highest-military-spending/

Statista. (2024). Largest armies in the world ranked by active military personnel as of January 2024. https://www.statista.com/statistics/264443/the-worlds-largest-armies-based-on-active-force-level/

Statista. (2024). Largest arms-producing and military services companies worldwide in 2022, by arms sales. https://www.statista.com/statistics/267160/sales-of-the-worlds-largest-arms-producing-and-military-services-companies/#:~:text=In%202022%2C%20Lockheed%20Martin%20was,followed%20on%20the%20places%20behind

Statista. (2024). Military expenditure as percentage of gross domestic product (GDP) in highest spending countries 2023. https://www.statista.com/statistics/266892/military-expenditure-as-percentage-of-gdp-in-highest-spending-countries/

Statista. (2024). Market share of the leading exporters of major weapons between 2019 and 2023, by country. https://www.statista.com/statistics/267131/market-share-of-the-leadings-exporters-of-conventional-weapons/

Swann, Cynthia A. & Yang, Elizabeth M. (2022). How inequality impacts voting behavior. Human Rights Magazine (American Bar Association), 48(1). https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/han_rights_magazine_home/economics-of-voting/how-inequality-impacts-voting-behavior/

The Economist Intelligence Unit. (2024). Democracy Index 2023: Age of conflict. The Economist Intelligence Unit Limited. https://www.protothema.gr/files/2024-02-15/Democracy-Index-2023-Final-report.pdf

Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index. https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Turnbull, L. (2023, June 9). ‘Winner-take-all’ politics threatens Canadian democracy. Policy Options. https://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2023/winner-take-all-politics/

Vision of Humanity. (2024). 2024 Global Peace Index. https://www.visionofhumanity.org/maps/#/

Vision of Humanity. (2024). 2022 Positive Peace Index. https://www.visionofhumanity.org/maps/positive-peace-index/#/

World Population Review. (2024). Countries with Mandatory Voting 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-mandatory-voting

World Population Review. (2024). Environmental Performance Index by Country 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/environmental-performance-index-by-country

World Population Review. (2024). Gini Coefficient by Country 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country

World Population Review. (2024). Gun Deaths by Country 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-deaths-by-country

World Population Review. (2024) Military Size by Country 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/military-size-by-country

World Population Review. (2024). Voter Turnout by Country 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/voter-turnout-by-country

Yilmaz, I. et Morieson, N. (2022). Civilizational Populism Around the World. European Center for Populism Studies. https://doi.org/10.55271/pp0012

- Voir https://www.fairvote.ca/. ↵