2. La revanche de Galatée sur Pygmalion. Femmes, Démocraties et Terre: mêmes oppressions coloniales, mêmes luttes décoloniales!

Gina Thésée

Résumé

La Démocratie est en crises, paraît-il. Dans cette ère éco-géopolitique pluriséculaire, le Colonialocène, nous vivons des réalités coloniales qui nous rendent pétrifié·e·s, statufié·e·s. Primo, le déni des droits des femmes, la montée du masculinisme et l’expression d’une masculinité toxique. Secundo, les fondamentaux de la démocratie sont ouvertement bafoués par des autocrates exerçant leur brutalité à la fois raciste, patriarcale, capitaliste et extractiviste. Tertio, l’environnement montre des symptômes d’une rupture d’équilibre écologique contraire aux conditions de vie sur Terre. Dans ce contexte mondial, une triple-guerre est menée : contre les Femmes, contre les Démocraties et contre la Terre. Pour problématiser cette triple-guerre, le « Mythe de Pygmalion » est analysé comme “modèle” d’une relation de pouvoir total du masculin sur le féminin. L’analyse repose sur des adaptations artistiques du mythe présentées en Occident au fil des siècles. Le mythe est déconstruit dans un cadre théorique inspiré de féminismes décoloniaux puis revisité en explorant les dynamiques de la domination de « Pygmalion-Colonialité » sur Galatée, celle-ci incarnant à la fois les Femmes, les Démocraties et la Terre. La démocratie est-elle en crises? Non. La démocratie est, tout simplement, telle qu’elle a été pétrifiée, sculptée et statufiée avec/par/dans/pour la modernité coloniale. Galatée, les Femmes, les Démocraties et la Terre font face aux mêmes oppressions coloniales; leur revanche passe par leurs luttes décoloniales communes en vue de leur émancipation et du Bien-vivre-ensemble-sur-Terre.

Mots-clés : Galatée; Pygmalion; Démocraties; Femmes; Terre; Colonialité; Féminisme décolonial; Pygmalion-Colonialité; Galatée-Femmes/Démocraties/Terre; Démocraties décoloniales.

Introduction

Earth Democracy connects people in circles of care, cooperation, and compassion instead of dividing them through competition and conflict, fear and hatred.

Vandana Shiva (2005)

En tout, en tout lieu, en tout temps, en toute circonstance et avec quiconque, lorsque les femmes sont en danger, les démocraties aussi sont en danger ainsi que la Terre elle-même. Lorsque les démocraties sont en danger, les femmes aussi sont en danger ainsi que la Terre elle-même. De même, lorsque la Terre est en danger, les femmes sont en danger ainsi que les démocraties. La qualité d’une démocratie se mesure à l’aune de la qualité des conditions de vie des femmes qui y vivent et à l’aune de la qualité de leur environnement écologique (Tamés, 2022). À l’échelle mondiale, les femmes, les démocraties et la Terre vivent les mêmes relations de domination et font face aux mêmes dynamiques d’agressions/oppressions. Femmes, Démocraties et Terre, mêmes oppressions coloniales, et donc, même urgence d’émancipation et de luttes décoloniales.

Vandana Shiva, la scientifique et activiste indienne, a théorisé la triple articulation des oppressions vécues par les femmes, les démocraties et la Terre avec l’« Écoféminisme » à partir de sa perspective décoloniale. Dans son livre « Earth Democracy. Justice, Sustainability and Peace » (2005), ses dénonciations sont nombreuses : i) injustice écosociale; ii) dérives de la science positiviste; iii) rupture de l’humain avec la Nature; iv) main basse sur la Nature et sa marchandisation capitaliste; v) notion de progrès infini; vi) bio-piratage; vii) démocratie excluant la Terre. Elle propose de passer d’un système de mort à un système de vie en cultivant : des communautés vivantes (du Patriarcat au Féminisme); des cultures et des économies vivantes (du capitalisme au bien-commun); des démocraties vivantes (de l’injustice écosociale à la justice écosociale). La « Démocratie de la Terre » invite à réinventer la démocratie, à imaginer une démocratie-Vie en action dans des démocraties-Terre et des démocraties-Femmes. Pachamama, notre Terre-Mère (Terra-Madre), souffre de multiples violences qui ont donné lieu aux divers maux écosociaux que nous vivons actuellement. Gaïa, notre Terre-Vie, souffre de multiples violences qui ont donné lieu aux nombreuses crises politiques que nous sommes en train de vivre. Oïkos, notre Terre-Maison, fait face à de multiples violences qui ont donné lieu à la menace principale, le dérèglement climatique.

En lisant les maux du monde, je me suis mise en quête de concepts significatifs qui puissent panser notre temps. Cependant, les mots pour lire, ressentir, dire et panser le monde, à partir du monde d’en bas, celui décrit dans « Les damnés de la terre » (Fanon, 1970), sont de facto invalidés/disqualifiés. Les mots pour habiter le monde et la Terre (Sarr, 2013; Taubira, 2017) et ceux pour faire démocratie ensemble, sont confisqués et avilis. Alors, en ce monde fait de crises multiples et chroniques, quels mots-concepts garderont vivante l’espérance pour les générations d’aujourd’hui et de demain? (Carrière, 2021). La finalité d’un tel exercice, entrevoir une petite pousse verte de l’espoir qui renaît des cendres du magma volcanique de notre temps, n’est-elle pas, en soi, utopique? Oui! Selon Jacques Delors, l’Utopie est « nécessaire pour permettre à l’humanité de progresser vers des idéaux de Paix, Justice sociale, Liberté », car « comment apprendre à vivre ensemble dans le « village-planète » si nous ne sommes pas capables de vivre dans nos communautés naturelles d’appartenance : la nation, la région, la ville, le village, le voisinage? Voulons-nous, pouvons-nous [et savons-nous] participer à la vie en communauté, c’est la question centrale de la démocratie. » (UNESCO, 1996, p. 15). Selon Reinhold Niebuhr (1986), « La capacité de l’homme à faire preuve de justice rend la démocratie possible, mais son penchant pour l’injustice rend la démocratie nécessaire. »[1].

Comment faire démocratie ensemble, réellement, dans ce monde de brutalité, de feu, de sang et de furie, imprégné de la colonialité pluriséculaire, où une triple-guerre est menée ouvertement contre les femmes, contre les démocraties et contre la Terre elle-même (Terre-Mère, Terre-Vie, Terre-Maison)? La théorie de la colonialité (Maldonado-Torres, 2023, 2016; Lugones, 2019; Dussel, 2012; Mignolo, 2007; Quijano, 2000, 1992), permet d’analyser la situation en mettant en lumière les dynamiques de domination au sein de la matrice de colonialité. À l’instar de Ferdinand (2019), qui invite à re/penser l’écologie à partir de perspectives décoloniales, je propose de re/penser les démocratie(s) à partir de perspectives décoloniales.

Pour problématiser cette triple-guerre menée à l’échelle mondiale, le « Mythe de Pygmalion » est utilisé comme « modèle » de la relation de pouvoir total qui est en jeu. Le mythe est analysé à partir de certaines adaptations littéraires, picturales, sculpturales, théâtrales ou cinématographiques présentées en Occident au fil des siècles. Il est déconstruit dans un cadre théorique inspiré de l’écoféminisme décolonial. Le mythe est revisité en explorant les dynamiques de domination/oppression de « Pygmalion-Colonialité » sur sa sculpture, Galatée, celle-ci incarnant à la fois les femmes, les démocraties et la Terre. Je développe ma réflexion dans les sections suivantes : 1) Le contexte : le colonialocène; 2) Quelles démocraties? Des démocraties coloniales; 3) Un modèle : le « Mythe de Pygmalion »; 4) Le mythe Pygmalion revisité : Pygmalion-Colonialité; 5) La revanche de Galatée sur Pygmalion-Colonialité; 6) Pour une démocratie décolonialisée.

Le contexte : l’ère éco-géopolitique du Colonialocène

Pour les Premiers peuples en Abya Yala[2], l’année 1492 marque le début du séisme colonial provoqué par l’invasion de leurs territoires par des royaumes européens, principalement, le Portugal, l’Espagne, l’Angleterre, la France, les Pays-Bas. Dès le début, la colonisation prend des formes brutales institutionnalisées : la domination totale des peuples, la mise en esclavage des personnes, l’exploitation capitaliste des ressources, le commerce tricontinental. Selon le géochronologue Michel Lamothe, « Dans l’histoire de la Terre […], les passages d’une époque à une autre sont souvent caractérisés par des événements catastrophiques » (cité par Bourdon, 2024). En ce sens, depuis la fin du 15e siècle, la colonisation d’Abya Yala par les royaumes européens a marqué le début d’une ère éco-géopolitique nouvelle dont les dimensions sont à la fois politiques, militaires, économiques, scientifiques, techniques, religieuses, sociales, culturelles, éducatives : « le Colonialocène ».

Ce néologisme rejoint l’« Anthropocène » proposé en sciences sociales, mais contesté en sciences géologiques. L’« Anthropocène » réfère à la conclusion de scientifiques qui reconnaissent que l’activité humaine est la principale cause de l’accélération du réchauffement climatique (Gibbard, 2013). Même s’il ne peut être considéré comme une ère géologique au sens strict du terme, « l’Anthropocène » désigne l’événement géologique provoqué par l’impact considérable des activités humaines sur l’environnement, tout particulièrement, depuis la révolution industrielle (début du 19e siècle) et depuis la surproduction capitaliste d’objets qui a fait suite à la Seconde Guerre mondiale (milieu du 20e siècle). Les activités d’agriculture, d’urbanisation, de déforestation et de pollution ont provoqué des changements extraordinaires sur Terre. » (NHM[3], sans date). Par l’accumulation de marqueurs clés, une empreinte sédimentée laisse des traces observables et mesurables dans les écosystèmes. L’Anthropocène désigne également la période de l’événement (Gibbard cité par Bourdon, 2024).

L’Anthropocène est abordé selon son caractère humain, général et universel, autrement dit, selon la perspective du colonisateur. Or, les activités humaines qui sont à l’origine de l’Anthropocène n’ont pas été menées avec la même intensité ni avec les mêmes conséquences par tous les humains de la Terre. La grande majorité des humains se retrouve du côté négatif sur l’axe des rapports de pouvoir, c’est-à-dire du côté du colonisé dans un réseau de relations avec le colonisateur où il pâtit encore de la situation coloniale (Memmi, 2003). Selon la perspective des colonisés en Abya Yala, qui ont subi et subissent encore les ravages de « l’Anthropocène » (esclavage, génocides, extractivisme, écocides) et ses conséquences (pollutions, dérèglement climatique, désastres environnementaux), l’ère éco-géopolitique en cours, depuis 1492, est le « Colonialocène ».

J’emploie le terme de « Colonialocène » en me référant au concept d’« habiter colonial » de Ferdinand (2019), bien que cet auteur ne l’explicite pas dans son livre. Cependant, sa description et son analyse détaillées de « l’habiter colonial » dans le contexte du monde caribéen colonisé et esclavagisé confèrent au Colonialocène des fondements d’une ère éco-géopolitique au même titre que l’Anthropocène. L’« habiter colonial » consacre le territoire-ressources comme une « terre-sans-monde », une « terre-sans-maman »[4], une Terre sans vie. Il associe « l’habiter colonial » « au geste principiel de la colonisation : « l’acte d’habiter. […] La colonisation européenne des Amériques mit violemment en œuvre une manière particulière d’habiter la Terre » (Ferdinand, 2019, p. 46). En analysant « l’habiter colonial », Ferdinand met en évidence : ses fondations (prise de terres, massacres, défrichage); ses principes (géographie, exploitation de la nature et altéricide); ses formes (propriété privée, plantations, exploitation des humains, mises en esclavage) (Idem, p. 49, 52, 54). Le Colonialocène désigne l’ère éco-géopolitique qui débute avec la colonisation d’Abya Yala à la fin du 15e siècle et qui dure depuis. Le Colonialocène désigne aussi l’entreprise qui a consisté à fabriquer de manière radicale « l’habiter colonial ». Le Colonialocène permet d’aborder le dérèglement climatique et les désastres environnementaux actuels comme des événements dont l’épicentre se situe dans l’entreprise coloniale pluriséculaire.

Plusieurs concepts ont émergé dans la littérature au début du 20e siècle afin de nommer/décrire l’ère éco-géopolitique actuelle : « Androcène »; « Anthropocène »; « Capitalocène »; « Nécrocène »; « Négrocène »; « Patriarcapitalocène »; « Plantationocène »; « Poubellocène »; « Thanatocène »; « Westernocène ». Ces concepts sont abordés comme des synonymes, et parfois, avec plus de nuances. Certain·e·s auteur·e·s en font des outils décoloniaux tandis que d’autres les critiquent, les contestent ou les rejettent. Évitant ces débats, j’aborde ces concepts comme autant de dimensions du « Colonialocène ». Cela permet de révéler à la fois les dérives de la modernité coloniale occidentale et les ravages de l’entreprise coloniale qui ont pris racine et se sont développés dans la matrice de l’entreprise coloniale pluriséculaire (Thésée, 2006). J’analyse le « Colonialocène » dans sa multidimensionnalité, à travers les dix concepts cités ci-dessus.

1) Androcène. Dans sa dimension de sexe et de genre, c’est l’admission que l’Anthropocène est masculin, que « l’analyse de la crise environnementale nécessite […] de défier les idéaux associés aux masculinités dominantes » (Ruault et al., 2021) et que la responsabilité de la dégradation de la vie sur Terre incombe à un certain type de masculinité « Andres » (Ruault et al., 2021; Campagne, 2017);

2) Anthropocène. Dans sa dimension anthropologique, c’est la mainmise de l’humain sur la Nature et son empreinte significative, écocide (Gibbard, 2013);

3) Capitalocène. Dans sa dimension économique, c’est le système de pouvoir, de profits, de production et d’accumulation de capital devenu le tissu même de la vie et des échanges depuis plus de quatre siècles (Moore, 2017; Campagne, 2017);

4) Nécrocène. Dans sa dimension politique, il s’agit d’un anarchisme écologique (éco-anarchie) exprimant une perte de repères, règles et sens, et semant la mort dans la maison de vie partagée « Oïkos » (Clark, 2019);

5) Négrocène. Dans sa dimension géo-démographique, c’est la politique de la cale, des subalternes, des gens d’en bas du bas, damnés, les opprimés qui a fait des femmes, du monde colonisé et de la Terre « les Nègres du monde » (Ferdinand, 2019);

6) Patriarcapitalocène. Dans sa dimension familiale, c’est l’accumulation du capital/pouvoir et sa transmission transgénérationnelle par les hommes, de père en fils (Campagne, 2017);

7) Plantacionocène. Dans sa dimension institutionnelle, c’est l’ingénierie éco-sociale de la plantation en vue de l’exploitation des ressources et des personnes (Wolford, 2021; Ferdinand, 2019);

8) Poubellocène. Dans sa dimension environnementale, c’est le fait d’utiliser les territoires colonisés comme des lieux (« naturels » de décharge des « déchets » des colonisateurs) (Armiero, 2024);

9) Thanatocène. Dans sa dimension spirituelle, c’est « Thanatos » qui s’exprime par des pulsions de mort, destruction et dégénérescence de la vie. Ces pulsions de mort sont le moteur d’une culture de guerre qui opère des destructions massives de communautés et d’écosystèmes au profit du complexe militaro-industriel (Bonneuil et Fressoz, 2013);

10) Westernocène. Dans sa dimension épistémologique, c’est la création de savoirs dans le cadre hégémonique de la pensée occidentale : prédatrice, dualiste, réductionniste, individualiste (San Román et Molinero-Gerbeau, 2023).

La « Démocratie »? Une/des démocratie(s) coloniale(s)

Dès son origine dans l’Antiquité grecque, la démocratie est un leurre. La démocratie athénienne ne concerne que les hommes libres; les femmes et les esclaves sont d’emblée exclu.e.s du « demos » (peuple) et du « kratos » (pouvoir). Idem dans les démocraties modernes en Abya Yala, où le droit de vote, considéré comme l’un de ses fondamentaux, fut longtemps nié aux femmes, aux Autochtones et aux Noir.e.s. L’obtention du droit se fera au prix de luttes de longue haleine par chacun des groupes. Paradoxalement, le « peuple » ne détient pas de pouvoir réel; il délègue son pouvoir à des représentants et en est dépossédé dès les résultats du vote connus.

La « Démocratie » est en crise, paraît-il. La démocratie va de crise en crise : crise de la démocratie représentative; crise de la désaffection du vote électoral par les jeunes; crise de régimes démocratiquement élus devenus autocratiques; crise des institutions démocratiques; crise de l’information et des médias comme quatrième pouvoir; crise du caractère non-démocratique des espaces virtuels; crise des guerres et de zones de non-droit entre démocraties; crise éco-sociale majeure. Pour autant, la question se pose : « La démocratie traverse-t-elle réellement une crise? » (UIP[5], 2021). Selon cette Union interparlementaire, la démocratie serait le seul système à pouvoir s’autocorriger. Dans son histoire récente, la démocratie moderne aurait traversé plusieurs crises, voire des cycles de crises qui auraient débuté à la fin du 19e siècle avec le suffrage universel, suivi du mouvement ouvrier, suivi de la Première Guerre mondiale et de la crise économique de 1929 (Gauchet, 2008). L’auteur voit la démocratie comme le concept englobant de la modernité; il place la présente crise dans la longue durée d’un phénomène multiséculaire.

Ce phénomène multiséculaire serait la révolution provoquée par le passage du système de structuration sociale par l’hétéronomie humaine, les règles externes à l’humain et médiées par les religions, au système de structuration sociale par l’autonomie humaine ou les règles internes à l’humain et qu’il détermine lui-même. La modernité serait cette révolution globale qui, depuis le 16e siècle, voit l’arrachement des sociétés humaines modernes à la structuration religieuse. Depuis cinq siècles, toutes les grandes révolutions, qu’elles soient politiques, scientifiques, industrielles, économiques ou sociales (et ajoutons, les révolutions technologiques et techno-numériques), se ramènent à ce même dénominateur commun, celui de la révolution de la structuration et de l’organisation politiques des sociétés par l’autonomie humaine. Selon Gauchet (2008, p. 62), le passage de l’hétéronomie humaine à l’autonomie humaine s’effectue selon trois axes interreliés : i) le politique, sous la forme d’une nouvelle entité collective, l’« État-nation »; ii) le droit, comme principe de légitimité dans l’organisation de l’« État-nation » ou l’« État-de-droit »; iii) l’histoire, comme orientation futuriste volontariste de développement économique au sein de l’État-nation. Paradoxalement, le passage vers l’autonomie humaine aurait donné lieu à une « Crise de croissance de la démocratie » et à une « déliaison des collectifs ». Étonnamment, Gauchet (2008), dans son analyse détaillée de la crise de la démocratie (selon trois axes : le politique, le droit et l’histoire) qui dure depuis cinq siècles, l’entreprise coloniale brutale que mènent les royaumes puis les États-nations européens dans le monde n’est ni explicitée ni nommée ni même évoquée. Aveuglement épistémologique ou colonialité ou les deux?

Le passage de l’hétéronomie humaine à l’autonomie humaine a transformé durablement les rapports de l’humain à… l’espace, le temps, le monde, la Nature, soi et l’Autre. Les identités, les altérités ainsi que les multiples couches des citoyennetés en sont profondément affectées. Durant ce passage, plusieurs déclinaisons coexistent : du pouvoir absolu d’un être unique, masculin, immanent, invisible et transcendant (Théocratie), au pouvoir quasi-absolu d’un être unique, masculin, incarnation de « Dieu » sur Terre, le « Roi » (Monarchie), au pouvoir supposé de tous représentés par un être collectif, « l’État-nation », formé d’hommes en grande majorité (Démocratie). Cette dernière, la démocratie, se veut une machine à gouverner « impersonnelle, abstraite et désincarnée », majoritairement opérée par des hommes, une « androcratie ». L’État-nation où se cristallise la « Démocratie », est bousculé de toutes parts, car le pouvoir, d’une nature, d’une ampleur et d’une accélération inédites, est en train de passer aux mains d’une clique d’individus de la sphère technologique, formant une sorte d’oligarchie andro-techno-capitaliste, misogyne et raciste, qui fonctionne plutôt dans l’anomie (absence de règles) et qui concentre tous les pouvoirs : le pouvoir technologique (déploiement des technologies numériques); le pouvoir scientifique (développement des technosciences); le pouvoir écologique (extraction et surutilisation des ressources naturelles pour les technosciences); le pouvoir ethnologique (domination et exploitation des peuples colonisés, subalternisés); le pouvoir économique (accaparement des richesses de la technologie, accumulation de capital); le pouvoir social (portée et omniprésence des réseaux technosociaux); le pouvoir culturel (usurpation des formes culturelles par l’intelligence artificielle (IA); le pouvoir médiatique (dévoiement technique de l’information, mainmise sur les médias); le pouvoir cognitif (contrôle des modes d’enseignement-apprentissage techno-cognitifs); le pouvoir politique (délitement de l’État-nation en un Techno-état). Nonobstant les particularités des possédants du pouvoir au fil des siècles, le passage de l’hétéronomie humaine à l’autonomie humaine, et maintenant à l’anomie humaine, n’a pu avoir lieu qu’en s’inscrivant dans un paradigme qui a fourni tous les leviers (politiques, économiques, écologiques, scientifiques, technologiques, épistémologiques, éducatifs, culturels) qui étaient nécessaires aux acteurs de cette révolution. Cette révolution « nomique[6] » qui date du 16e siècle s’est accompagnée de la naissance d’un nouveau paradigme : le paradigme de la colonialité.

La démocratie moderne, concept englobant de la modernité (occidentale) et mise en forme politique de l’autonomie humaine (Gauchet, 2008), est inextricablement liée à l’entreprise coloniale pluriséculaire menée par les royaumes européens en territoire d’Abya Yala et profondément imprégnée de la colonialité qui en découle. En ce sens, la démocratie est-elle en crise? Non; la démocratie n’est pas en crise. La démocratie est, tout simplement, telle qu’elle a été conçue, construite et conduite dans la matrice de colonialité pluriséculaire durant l’ère éco-géopolitique du Colonialocène. La démocratie moderne est soluble dans cette colonialité. Il s’agit d’une démocratie coloniale.

Dans la démocratie coloniale, les principes fondamentaux de la démocratie ne sont pas (nécessairement) remis en question, car ils n’ont pas à l’être, puisque ces principes fondamentaux eux-mêmes ont été conçus et développés dans la même matrice de colonialité. Il n’y a donc pas d’antinomie entre démocratie et démocratie coloniale; il s’agit du même régime politique. Cela dit, je ne veux pas nier l’importance de la démocratie qui, selon Winston Churchill, même imparfaite, se révèle, malgré tout, le moins mauvais système politique pour notre monde. Nonobstant cette admission, que faire face aux démocraties coloniales, indécentes et indifférentes, suffisantes et arrogantes, brutales? Singulier ou pluriel, la/les démocratie(s) coloniale(s) se révèle(nt), au mieux, des créatures politiques imaginées, idéalisées, réifiées puis désacralisées. Dans leur banalité quotidienne, les démocraties coloniales sont compatibles avec les multiples formes de violences : conjugales, familiales, sociales, environnementales, économiques, écologiques, politiques, militaires. En ce moment même, ces violences se concluent, en toute impunité, en féminicides, génocides/ethnocides, économicides, écocides. Est-ce ainsi que nous voulons le bien-vivre-ensemble-sur-Terre? La démocratie coloniale ne tient pas les promesses de l’Utopie possible et nécessaire. La démocratie est-elle un projet inachevé ou un projet non réalisé? Dussel (2022) y répond en élaborant un plaidoyer pour une transformation en profondeur des valeurs, principes fondamentaux et praxis sociales de la démocratie non encore réalisée.

Le « Mythe de Pygmalion », selon des adaptations artistiques

« Pygmalion » est l’un des mythes les plus connus. Issu de la mythologie gréco-romaine, il a été popularisé au fil des siècles en Occident dans plusieurs œuvres culturelles, notamment, la littérature, la peinture, la sculpture, le théâtre, la comédie musicale et le cinéma. En psycho-éducation, ce mythe est aussi associé à un phénomène nommé “l’Effet Pygmalion”, qui met en scène l’enseignant·e et son élève dans leur relation pédagogique.

À l’instar d’autres mythes de la mythologie gréco-romaine, le “Mythe de Pygmalion”, de l’auteur Ovidius (1er siècle) dans le dixième livre de son ouvrage « Métamorphoses », nous présente deux archétypes, masculin et féminin. Pygmalion, un homme solitaire, misogyne, fuit les femmes puisqu’elles se révèlent toutes des scélérates. Il sculpte dans un marbre, du plus pur blanc ivoire, une statue de femme qui se révèle à ses yeux la parfaite « créature féminine ». Sa pure blancheur et sa perfection statuaires sont d’une esthétique telle qu’il en tombe éperdument amoureux; « Elle a l’apparence d’une vraie jeune fille, on pourrait la croire vivante » (Berthier et Boutard, 2016, p. 164). Est-elle de pierre ou de chair, son œuvre chérie? Peu importe, le feu de sa passion pour elle l’emporte et guide ses gestes sur sa chair ivoire. Vénus, la déesse de l’amour, ayant intercédé en faveur du sculpteur, et non de la sculpture, l’œuvre s’anime alors du « tiède souffle de la vie » (Idem, p. 169), elle prend vie, se révèle la « créature féminine » idéale et est soumise aux sentiments obsessifs de son sculpteur-créateur. Après une période de neuf lunes, la créature féminine, sans nom, enfante de leur fille : Paphos. Par la suite, on lui attribue un nom, « Galatée », qui veut dire littéralement « la fille à la peau blanche comme du lait ».

En raison de ses multiples adaptations et réinterprétations artistiques au fil des siècles, le « Mythe de Pygmalion » dévoile autant sa polysémie culturelle que son imprégnation dans la culture occidentale (Lesec, 2008). À la surface, ce mythe est présenté comme le rapport d’un homme-artiste à son œuvre, sa femme-objet. C’est ainsi qu’il a fait l’objet de diverses adaptations artistiques dont les plus connues ont été proposées par des artistes-hommes, comme le montre la sélection de Berthier et Boutard (2016).

- Au 17e siècle (1662), le dramaturge français Molière prend le contrepied du message du mythe avec la pièce de théâtre « L’école des femmes » où un homme misogyne au comportement possessif, égoïste et cynique, est campé dans sa domination du personnage féminin (Berthier et Boutard, 2016, p. 167).

- Au 17e siècle (1678), Jean de la Fontaine publie, dans ses Fables, une fable pour le moins troublante, « Le Statuaire et la statue de Jupiter ». Cette fois, Pygmalion tombe amoureux de Vénus, sa fille de marbre. L’inceste est évoqué : « Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père » (Latour, 1996).

- Au 18e siècle (1762), le philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau met en scène un « Pygmalion » artiste vivant un rapport délirant et dramatique à son œuvre statuaire qui est désormais nommée : « Galatée ». (Méditerranées, sans date).

- Au 19e siècle (1819), le peintre français, Anne-Louis Girodet, peint le tableau « Pygmalion amoureux de sa statue ». Le néo-classicisme du tableau rend compte de la quête de la beauté idéale et de l’exaltation des sentiments. Ce tableau est considéré comme un précurseur de la période romantique (Louvre, 2019).

- Au 19e siècle (1846), l’écrivain français Honoré de Balzac, dans la nouvelle intitulée « Le Chef-d’œuvre inconnu / La Comédie humaine », souligne l’attachement, voire, le tourment émotionnel obsessif, qu’un vieillard peintre entretient avec son œuvre-femme qu’il veut belle et fidèle. Cette œuvre a inspiré le film « La Belle Noiseuse » (Berthier et Boutard, 2016, p. 168).

- Au 19e siècle (1857), « Le Portrait ovale » du poète états-unien Allan Edgar Poe, traduit en français par Baudelaire, procède à une inversion de la métamorphose du mythe en proposant une jeune femme réelle, anonyme, modèle vivant du tableau de son mari, morte en étant transformée en ce portrait inanimé d’elle dans une extase artistique de son mari-peintre qui la voit vivante : « c’est la Vie elle-même » (Berthier et Boutard, 2016, p. 178).

- Au 19e siècle (1890), le célèbre peintre français Jean-Léon Gérôme peint un tableau intitulé « Pygmalion et Galatée » présentant une étreinte entre les deux personnages. Au centre du tableau, la sculpture, représentée de dos, s’anime, la partie supérieure de son corps est déjà humaine, tandis que ses jambes sont encore figées dans la pierre (Berthier et Boutard, 2026, p. 179).

- Au 20e siècle (1912), le dramaturge irlandais George Bernard Shaw met en scène à Londres sa pièce Pygmalion, une satire comique. Il y critique la société anglaise pétrie de classisme, où les classes sociales sont circonscrites et étanches et se distinguent entre elles par des marqueurs sociaux déterminants, tels que les comportements et l’usage de la langue anglaise. Le personnage masculin, un professeur misogyne, arrogant et rude, façonne le personnage féminin tout en l’humiliant. La jeune fleuriste prendra sa revanche en épousant l’ami du professeur.

- Au 20e siècle (1972), l’auteur états-unien, Charles Bukowski, publie une nouvelle, « La machine à baiser ». Des éléments du mythe de Pygmalion s’y retrouvent, cependant, l’auteur adopte une posture provocatrice en décrivant une femme-passion insoumise, apparemment libre de ses élans sexuels. Sa provocation se révèle un leurre, puisqu’il s’agit en fait d’une machine créée pour assouvir les fantasmes sexuels de son créateur; celui-ci croit en la réalité de sa créature, une machine-femme, une femme-machine?

- Au 20e siècle (1964), l’une des adaptations les plus connues du « Mythe de Pygmalion » est la comédie musicale suivie du film oscarisé My Fair Lady du réalisateur George Cukor. Le réalisateur reprend le texte de Shaw, mais le titre met en lumière le personnage féminin, quoique de manière ambiguë (My) et la fin du film est dévoyée. Le personnage masculin sculpte, façonne à sa guise et humilie le personnage féminin, ce qui n’empêchera pas celle-ci d’en devenir amoureuse malgré la domination subie.

- Au 20e siècle (1991), le film « La Belle Noiseuse » du réalisateur français Jacques Rivette, obtient le Grand prix du Jury au Festival de Cannes. Dans cette adaptation de la nouvelle « Le Chef-d’œuvre inconnu » de Balzac, le peintre, en proie à un souvenir qui le hante, peint le corps de son modèle, la jeune Marianne, de dos, pour éviter son visage. Le tableau « La Belle Noiseuse » transforme une femme en un corps sans visage, sans personnalité, sans identité. Serait-ce une interprétation « anti-féministe »[7] du mythe? (Il était une fois le cinéma, 1991).

- Au 20e siècle (1990), dans une autre adaptation de la pièce de Shaw, le réalisateur Gary Marshall propose une comédie romantique avec le film Pretty Woman. Il est question d’une jeune et ravissante prostituée et d’un homme d’affaires prospère et désabusé, dans le contexte de Los-Angeles. De nouveau, le personnage masculin sculpte, fabrique, transforme le personnage féminin en une créature idéale selon ses propres vœux.

- Au 20e siècle (1999), à Montréal, au Rideau-vert, dans une autre adaptation de Shaw, la pièce est traduite par Antonine Maillet et mise en scène par Françoise Faucher; deux femmes. Pygmalion est présenté comme un chef-d’œuvre de Shaw, une romance en cinq actes, où derrière le masque des conventions et des préjugés, l’on retrouve le comique qui sert à dénoncer le ridicule (Revue théâtre du Rideau-vert, 1999).

Le mythe de Pygmalion demeure bien présent dans la culture classique et la culture populaire occidentales. Quelle est la signification de cette pérennité? Les deux archétypes, masculin (Pygmalion) et féminin (Galatée) demeurent prégnants dans les relations femmes-hommes et dans leurs rapports réciproques. Des études du mythe ont été menées dans divers champs disciplinaires : en linguistique, dans l’expression « un homme Pygmalion »; en art, dans « Le rapport de l’artiste à son œuvre »; dans la littérature romanesque, le sentiment amoureux et la sexualité; dans la sculpture, l’esthétique sculpturale, la simulation de la chair dans l’ivoire; en histoire de l’art, la liberté dans les adaptations, recréations, réécritures et réinterprétations des œuvres; en sociologie, l’intersectionnalité des rapports de genres et de classes sociales; en psychologie, l’altérité fabriquée et appropriée; en éducation, “l’Effet Pygmalion” positif ou négatif (Berthier et Boutard, 2016). En révélant des parts du mythe restées dans l’ombre, les adaptations artistiques de « Pygmalion » dévoilent des parts oblitérées des sociétés dans lesquelles elles ont lieu (Lesec, 2008).

D’autres œuvres que je n’ai pas présentées ci-dessus sont aussi inspirées du mythe « Pygmalion ». Dans son article “Le fantasme de Pygmalion”, la psychanalyste Sophie de Mijolla-Mellor (2008) met en évidence des œuvres du Marquis de Sade, de Nabokov, de Pétrarque, de Dante ou de Botticelli, où des figures d’adolescentes sont exposées à ce qu’elle appelle “la folie du prédateur pédophile” (p. 817). Ainsi, “Histoire d’O”, “Lolita”, “Laure”, “Béatrice” ou la nymphe de marbre sont de très jeunes filles qui personnifient “Galatée”, la sculpture de Pygmalion. Dans ce mythe et ses diverses adaptations ou interprétations, les aspects éthiques, juridiques, psychologiques et psychanalytiques, voire psychopathologiques, sont, pour le moins, troublants et inquiétants (Mijolla-Mellor, 2008). Pourtant, lorsqu’il s’agit des adaptations artistiques du mythe, il n’en est rien; une relative banalité enrobée de romantisme sur fond de relation de domination accueille les œuvres[8]. Célébrées, récompensées et transmises de génération en génération, ces œuvres contribuent à maintenir le statu quo des représentations de domination du féminin et de prédation des filles par les hommes. Entre l’indifférence (passive) et la complicité (active) des hommes face aux violences vécues par les femmes, comment comprendre la construction de l’indifférence des hommes?

Le mythe de Pygmalion revisité : Pygmalion-Colonialité

Dans les œuvres présentées ci-dessus, les auteurs sont des hommes-artistes très connus. Mise à part l’adaptation critique de Molière dans « L’école des femmes », peu d’interprétations ou d’adaptations du mythe « Pygmalion » ont osé critiquer la représentation du personnage féminin. Nulle adaptation n’a osé défaire la relation de pouvoir entre les deux personnages, nulle n’a dénoncé la domination totale, à la fois symbolique et effective, du féminin par le masculin, qui est présentée comme étant « naturelle ». Au 20e siècle, les adaptations artistiques vont plus loin dans la dynamique de domination en y associant l’élitisme (« Pygmalion » à Londres); les rapports de classe sociale (« My fair Lady »); les rapports ambigus entre femmes (« La Belle Noiseuse »); les rapports combinés de sexe, d’argent et de séduction (« Pretty Woman »); les rapports de sexe (« La machine à baiser »), la romance (« Pygmalion » à Montréal).

Il n’est pas étonnant que le mythe de Pygmalion ait fait l’objet de tant d’adaptations et interprétations. En superficie, ce mythe incarne le rapport fantasmatique de l’artiste à son œuvre. Dans les faits, c’est le modèle pluriséculaire de la femme telle qu’elle a été sculptée, pétrifiée et statufiée en un idéal-féminin, dont la beauté est la seule caractéristique, essentiellement une femme-objet, vouée aux services, fantasmes, désirs et intérêts de son créateur. Au cinéma, ce mythe illustre, très concrètement, le monde fantasmatique de l’homme-réalisateur projeté sur une femme-actrice, qui devient littéralement sa propriété (muse, œuvre, sculpture, objet ou machine). En Occident, quelles sont les œuvres cinématographiques faites par des hommes-réalisateurs qui font écho, explicitement ou implicitement, au mythe de Pygmalion? J’ose faire l’hypothèse qu’un grand nombre de films d’hommes-réalisateurs sont en réalité des mises en scène de leurs rapports aux femmes, fantasmés, imaginés et/ou vécus par des passages à l’acte. La fulgurance du mouvement “Mee too / Moi aussi” ne ferait-elle pas écho à la prégnance concrète de ce mythe dans la sphère artistique et dans la société en général? À l’instar d’autres mythes gréco-romains, le mythe « Pygmalion » a façonné en profondeur la pensée masculine, d’une part, dans la dynamique de domination de l’homme-sculpteur sur la femme-sculpture, et d’autre part, dans les représentations sociales de « la femme idéale », « Galatée », créée, sculptée, chosifiée en objet-fétiche et soumise à la domination-obsession de l’homme-créateur, son dieu. En 1971, l’actrice de cinéma française Delphine Seyrig confie à Radio-France qu’il est important que les femmes commencent à parler d’elles-mêmes, et non pas comme les hommes les ont peintes. Elle fait partie des femmes qui revendiquent leur émancipation des représentations des hommes-réalisateurs et pense que cela s’avérera par l’arrivée de femmes-réalisatrices dans la culture cinématographique (Caparros, 2024).

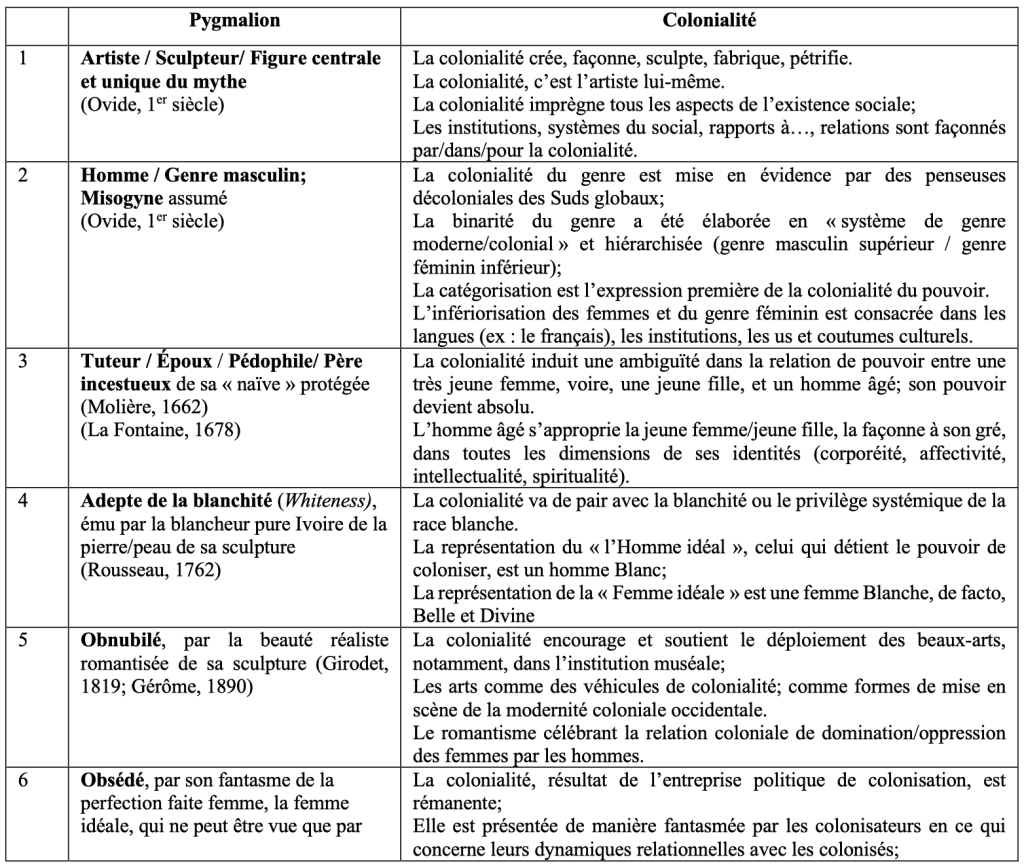

Dans le tableau 2.1A ci-dessous, je revisite le mythe en esquissant les traits du « vrai » personnage masculin que je nomme : « Pygmalion-Colonialité ».

Cadre théorique du féminisme décolonial

La philosophe féministe argentine Maria Lugones (2019) avait pour leitmotiv de « comprendre la préoccupante indifférence » des hommes face aux violences systémiques faites aux femmes (p. 46). Elle souhaitait comprendre la construction de cette indifférence qui constitue un important obstacle aux luttes des femmes à l’intersection des enjeux de race, classe, genre et sexualité. Elle entrecroise deux champs théoriques : i) la théorie de la colonialité du pouvoir d’Aníbal Quijano (1992, 2000, 2007) et d’autres penseurs de la mouvance décoloniale (Maldonado-Torres, 2016; Dussel, 2012; Mignolo, 2007); ii) les féminismes décoloniaux d’Abya Yala (Espinoza Miñoso et al., 2022). Pour Quijano (2000, p. 53), la « race » constitue « la modalité fondamentale de classification sociale universelle de la population mondiale. La production du genre, ainsi que les autres relations de domination et exploitation […], sont constitutives de la colonialité du pouvoir, de manière générale, distale. »

En adoptant une prise de vue plus spécifique, plus proximale de la colonialité du pouvoir, Maria Lugones analyse le « système de genre moderne/colonial » pour mieux comprendre les conséquences de l’indifférence-complicité des hommes avec ce système destructeur. De sa perspective féministe décoloniale, le genre n’est pas une simple catégorie de la colonialité du pouvoir. La fabrication du genre se fait à l’intersection de la racialisation et de la genrisation, toutes deux centrales et mutuellement constituées dans la colonialité du pouvoir. Sa théorie de la colonialité du genre est née de cette articulation (Falquet, 2021).

Le féminisme décolonial se situe dans le contexte territorial d’Abya Yala du Sud et dans le contexte historique de la colonisation opérée par les royaumes européens depuis la fin du 15e siècle. Cela dit, le féminisme décolonial, ce sont surtout des groupes de femmes colonisées, racisées, racialisées en luttes collectives contre les multiples violences du système colonial patriarcal (Espinosa-Miñoso et al., 2022). C’est un mouvement ancré dans les expériences des femmes autochtones et afrodescendantes en Abya Yala, du sud, du centre et de la région des Caraïbes. L’intensification de leurs revendications marque une étape importante en 1992, cinq cents ans après la « Découverte », cette doctrine papale désormais refusée. Le féminisme décolonial est à la fois autonome, communautaire, critique et politique; « il fait apparaître les limites de l’approche féministe mainstream, mais aussi la quasi-absence de critique du patriarcat dans la problématisation de la colonialité du pouvoir » (Bourguignon, 2021, section 45).

Tout en abordant la question spécifique du genre, le féminisme décolonial embrasse les questions de pouvoir dans leur ensemble, notamment, les questions raciales et coloniales qui forment la trame des relations dans la Cité (Polis), autrement dit, l’idée même du politique. Françoise Vergès (2019, p. 19, 20) décrit le mouvement de « féminismes de politique décoloniale » comme une étape marquante de la décolonisation qui a aidé les femmes racialisées, racisées dans l’affirmation de leur « droit d’exister ». Ce droit, qui est nié et mis à mal au sein même des démocraties, exige de questionner les démocraties dans leurs particularités et, surtout, la démocratie dans son essence. Inféodée au racisme-ethnicisme, au patriarcat-machisme, au capitalisme-classisme, et à l’extractivisme-développementalisme, la démocratie ne peut prétendre être le système politique de/par/pour toutes et tous. En cette ère éco-géopolitique du Colonialocène, la démocratie est prise au piège, victime de la colonialité; et avec elle, les femmes et la Terre sont, elles aussi, victimes de la colonialité.

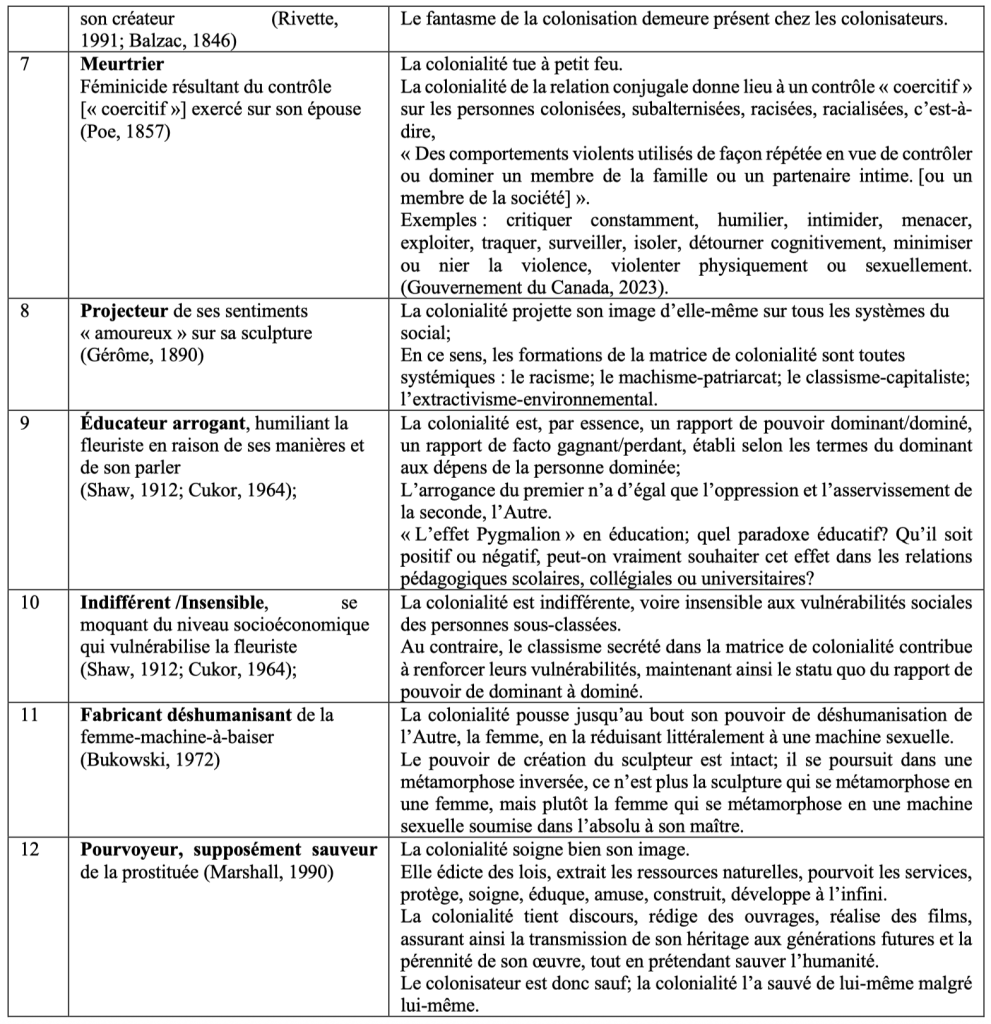

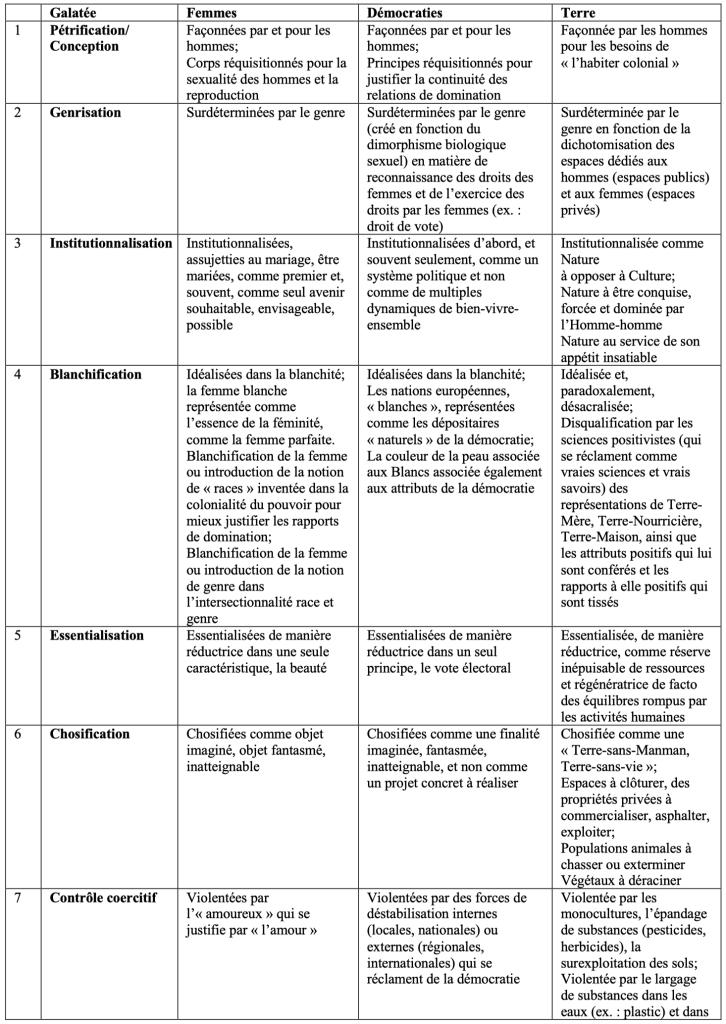

Dans le tableau 2.2A suivant, j’établis certaines similitudes entre la situation de Galatée et les situations des femmes, des démocraties et de la Terre.

La revanche de Galatée-Femmes/Démocraties/Terre sur Pygmalion-Colonialité

À l’instar de Galatée, sculptée et statufiée dans la pierre par Pygmalion, les femmes, les démocraties ainsi que la Terre, sont, elles aussi, sculptées, pétrifiées et statufiées dans la colonialité. Elles subissent les mêmes oppressions coloniales et doivent mener les mêmes luttes décoloniales. Le féminisme décolonial se révèle être un véritable humanisme. Il est inspiré, tout d’abord, des féministes du sud et du centre d’Abya Yala (Espinoza Miñoso et al., 2022). Cela dit, des penseuses issues de divers contextes géopolitiques et culturels y ont contribué; je souligne les féministes suivantes :

- la juriste afro-états-unienne Kimberlé Crenshaw (1991);

- la philosophe et historienne antiraciste et féministe états-unienne Angela Davis (2016, 2006);

- l’intellectuelle et militante brésilienne Lélia Gonzalez, 2024;

- la pédagogue critique féministe afro-états-unienne bell hooks (2014);

- la philosophe féministe décoloniale argentine Maria Lugones (2019);

- l’environnementaliste écoféministe indienne Vandana Shiva (2005);

- l’historienne et politologue française-Réunionnaise Françoise Vergès (2019);

- la pédagogue décoloniale états-unienne-équatorienne Catherine Walsh (2015);

- et en tout premier lieu, les féministes et le féminisme décolonial se révèlent un véritable humanisme.

D’une part, le féminisme décolonial s’exprime concrètement dans divers féminismes de politique décoloniale, et d’autre part, il offre des leviers qui soulèvent / élèvent la quête de la justice pour les femmes, ce qui signifie la justice (raciale, sociale, environnementale) pour toutes et tous (Vergès 2019; hooks, 2014; Davis, 2006). En ce sens, pour servir la cause de la justice pour toutes et tous, la démocratie piégée dans la colonialité a tout intérêt à se servir des leviers du féminisme décolonial « comme imaginaire utopique », et aussi, comme pédagogie critique et comme pratiques collectives de récits qui invitent à l’émancipation, l’indocilité et la résistance tout en osant la résilience et la reliance (Thésée, 2006; Morin, 2001). Il nous faut « débrouiller nos concepts sur le capitalisme et la démocratie […] inventer de nouvelles variantes de démocratie. » (Davis, 2006, p. 24), des démocraties-de-la Terre-Vie ou Earth-Democracy.

Pour ce, les émules de Galatée, les femmes, les démocraties et la Terre, et Galatée elle-même, devraient se doter d’un impératif de revanche. La revanche n’est pas la vengeance; alors que la seconde vise la destruction de l’autre personne, la première vise tout simplement l’affirmation de soi. La revanche constitue une réponse appropriée à une situation d’injustice chronique afin de rétablir l’équilibre, de réparer le tort subi. Certes, elle suppose de la volonté, du courage, de la persévérance, mais aussi, la sagesse, la sérénité, voire l’amour humain radical. La revanche peut être vue comme une condition sine qua non de la transformation collective, l’émancipation individuelle et la résilience. Il y a de l’espoir! Aragon (2024) annonce l’inversion, voire, la fin du mythe de Pygmalion alors que Galatée prend enfin la parole!

Pour sa revanche sur Pygmalion-Colonialité, Galatée-Femmes/Démocraties/Terre se met en chemin, marche pour sa « réelle métamorphose », celle qui la conduit vers son émancipation en défaisant les états de pétrification et les situations d’oppression qu’elle subit depuis vingt siècles dans les multiples représentations d’elle. La revanche de Galatée pourrait consister en un chantier de douze travaux, non pas comme un châtiment[9], mais plutôt en réponse à chacune des douze représentations d’elle qui sont autant de violences qui lui sont infligées. En ce sens, en référence aux représentations de la section précédente, les douze travaux d’émancipation de Galatée se présentent ainsi :

- Se défaire de la gangue de pierre qui la pétrifie, l’immobilise, la réduit au silence et à la soumission, l’empêchant d’être pleinement elle-même; oser être elle-même!

- Déconstruire la surdétermination normative du genre qui l’annihile dans une supposée « perfection faite femme »; reconstruire ses identités plurielles dans la fluidité du genre humain;

- Refuser les préceptes du mariage hétérosexuel qui reposent sur l’infantilisation juridique, civile, politique, sociale, éducative, économique, etc. des femmes; réinventer l’institution du mariage pour l’épanouissement des femmes et des hommes, et pour une meilleure harmonie entre elles et eux;

- Prendre conscience des dérives et des conséquences des représentations de la blancheur de la peau associée à la pureté, la perfection et la divinité; se relier, en solidarités plurielles avec les femmes du monde, dans la diversité de leurs couleurs de peau et des autres caractères phénotypiques;

- Résister à l’injonction de la « beauté idéalisée » hégémonique et au caractère faux de la romance; s’ouvrir à la beauté de la diversité humaine dans ses diverses déclinaisons corporelles, coconstruire des relations femmes-hommes saines, harmonieuses;

- Célébrer son être au monde authentique et sa présence au monde unique, en dénonçant l’objectification/chosification, exercer son être au monde;

- Fuir à tout prix le « contrôle coercitif » de soi exercé par le « mari amoureux » qui, ultimement, conduit à la mort de soi; reconquérir sa liberté, ne pas la sacrifier de nouveau;

- Éviter de se laisser définir par les sentiments amoureux projetés sur soi; se réapproprier ses propres sentiments amoureux;

- Critiquer l’image de soi dans le miroir social déformant tendu aux femmes et avec lequel s’effectue leur humiliation, aliénation, domination, oppression;

- Panser les blessures faites aux identités, citoyennetés et mondialités des femmes; en luttant contre l’injustice sociale et la paupérisation des femmes orchestrées par la société et desquelles découlent leurs vulnérabilités multiples;

- Proclamer le principe de base de la dignité humaine de tous·tes, toujours, envers et contre tout… tout en dénonçant les dynamiques de déshumanisation des femmes;

- Démasquer le « service sexuel » ainsi que les rapports de pouvoir induits par cette « situation transactionnelle gagnant-perdante » pourtant présentée dans le film « Pretty Woman » imprégnée de romantisme; s’éveiller à la violence inhérente subie par les femmes dans cette situation de coercition sexuelle.

Telle que présentée, cette liste ne rend pas compte de la complexité, de la circularité et du caractère interrelié des douze travaux émancipatoires de Galatée. La revanche de Galatée sur Pygmalion, et par le fait même, la revanche des femmes, des démocraties et de la Terre sur la Colonialité, doit se faire de manière holistique. Autrement dit, c’est l’être tout entier qui y participe. Les douze travaux émancipatoires de Galatée mobilisent tout l’être dans ces quatre dimensions fondamentales et éléments fondamentaux: sa corporéité (corps / Terre), son affectivité (émotions / Eau); son intellectualité (pensées / Air); sa spiritualité (sens de l’être-au-monde / Feu). Les quatre éléments symboliques (Terre; Eau; Air; Feu) associés aux douze dimensions sont inspirés de la Terre elle-même. Ci-dessous, je présente les douze travaux en les associant aux quatre éléments universels.

-

Élément Terre : Se défaire de la gangue de pierre qui la pétrifie, l’immobilise, la réduit au silence et à la soumission; Déconstruire la surdétermination normative du genre qui l’annihile dans une supposée « perfection faite femme »; Résister à l’injonction de la « beauté idéalisée » hégémonique;

-

Élément Eau : Refuser les préceptes du mariage hétérosexuel qui reposent sur l’infantilisation juridique, civile, politique, sociale, éducative, économique, etc. des femmes; Fuir à tout prix le « contrôle coercitif » de soi exercé par le « mari amoureux »; Éviter de se laisser définir par les sentiments amoureux projetés sur soi;

-

Élément Air : Prendre conscience des dérives et des conséquences de la représentation de la blancheur de sa « peau de pierre »; Critiquer l’image de soi dans le miroir social déformant tendu aux femmes; Démasquer le « service sexuel » ainsi que les rapports de pouvoir induits par cette « situation transactionnelle gagnant-perdante »;

-

Élément Feu : Célébrer dans la Joie son être au monde authentique et sa présence au monde unique en dénonçant l’objectification/chosification; Panser les blessures faites aux identités, citoyennetés et mondialités des femmes en luttant contre l’injustice sociale et la paupérisation desquelles découlent leurs vulnérabilités multiples; Proclamer le principe de base de la dignité humaine de tous·tes, toujours, envers et contre tout… tout en dénonçant les dynamiques de déshumanisation de tous·tes.

Je fais le pari que ces douze travaux émancipatoires de Galatée catégorisés selon les quatre éléments symboliques et universels s’appliquent de manière interreliée : aux femmes, avec une portée plus sociologique; aux démocraties, avec une portée plus politique; et à la Terre, avec une portée plus écologique. Chacun des douze travaux invite à un dialogue réflexif où l’on explore de manière approfondie la symbolique de l’élément universel, puis la signification du verbe souligné et ensuite la description de l’objet relatif au verbe. Le dialogue réflexif se fait collectivement en se basant sur des valeurs d’écoute, d’ouverture et d’apprentissage par des partages de savoirs. La discussion portant sur la symbolique des éléments, la signification des verbes soulignés ainsi que la description de l’objet se fait selon une dialectique où, entre thèses et antithèses, les chemins de la pensée s’acheminent vers une synthèse commune, bien que celle-ci puisse être de nature téléologique, c’est-à-dire, de l’ordre des finalités démocratiques vers lesquelles les sociétés devraient tendre. Cela dit, la démocratie peut-elle s’engager dans la transmodernité décoloniale (Dussel, 2012) ou bien prendre le tournant décolonial (Maldonado-Torres, 2008), ou encore choisir l’option décoloniale (Walter Mignolo, 2007)?

Conclusion

Ce chapitre, “La revanche de Galatée sur Pygmalion. Femmes, Démocraties et Terre : mêmes oppressions coloniales, mêmes luttes décoloniales!” s’inscrit dans le présent livre intitulé Pygmalion Democracy. If you build it, will they come?.

Au tout début, j’avais voulu montrer comment « l’Effet Pygmalion » (ou effet Rosenthal et Jacobson en psychologie) décrit comme des « prophéties autoréalisatrices », positives ou négatives, entre un·e enseignant·e et son élève (Trouilloud et Sarrazin, 2003), pouvait s’appliquer aussi bien à « l’élève démocratie » face à son « enseignant Pygmalion ». Cependant, au fil de mes lectures, relectures et analyses du « Mythe de Pygmalion », chez divers·es aut·eur·rice·s, dans divers contextes culturels occidentaux, dans diverses disciplines artistiques, à différentes époques et sous divers angles, je me suis rendu compte que le sculpteur Pygmalion s’effaçait de plus en plus et que le centre du mythe était peu à peu occupé par sa statue, tardivement nommée, Galatée. De plus, ce mythe me semblait de plus en plus en résonance avec le récit biblique du Jardin d’Eden où, par une intercession divine, Ève aurait été créée à partir d’une côte d’Adam, et, plus tard, serait devenue celle par qui Adam a péché. Dès lors, mon attention s’est attachée principalement à l’être de Galatée, sa naissance, sa situation de vie, ses multiples expériences comme personnage artistique, son devenir social, son destin inexorable. C’est pourquoi, dans ce chapitre, c’est de Galatée dont il est question non plus comme un personnage, mais maintenant comme une personne. Galatée prend sa revanche sur Pygmalion en créant son propre mythe, « le mythe de Galatée », adossé à ses douze travaux d’émancipation et en rejoignant l’ensemble des personnes opprimées, en solidarités plurielles. Je propose donc d’aborder la démocratie à travers la personne de Galatée, tout en reconnaissant que celle-ci fut et est encore façonnée, pétrifiée, sculptée par Pygmalion. Galatée-Femmes, Galatée-Démocraties ou Galatée-Terre, ce sont les mêmes oppressions coloniales vécues, ce sont donc les mêmes luttes décoloniales à mener ensemble.

Dans la première section du texte, j’ai campé le contexte dans lequel s’inscrit ma réflexion, soit l’ère éco-géopolitique du Colonialocène que j’ai décrit en m’appuyant sur dix néologismes qui ont émergé depuis le début du 21e siècle. Dans la deuxième section, j’ai esquissé les contours de la/des démocratie(s) coloniale(s) façonnée(s) dans le contexte du Colonialocène. Dans la troisième section, j’ai présenté le « Mythe de Pygmalion » à travers quelques-unes de ses adaptations artistiques en Occident, les plus connues au fil des siècles. C’est l’analyse critique de ces œuvres qui m’a amenée peu à peu à déplacer mon attention de Pygmalion à Galatée, du masculin au féminin, de l’oppresseur à l’opprimée. Dans la quatrième section, je revisite le mythe de Pygmalion en le renommant « Pygmalion-Colonialité » et en mettant en évidence ses traits qui constituent autant de violences infligées à Galatée. Dans la cinquième section, j’élabore un cadre théorique inspiré du féminisme décolonial, ce qui m’a permis de nommer et décrire douze situations d’oppression vécues par Galatée. Dans la sixième et dernière section, j’ai construit ce que j’appelle « les douze travaux d’émancipation de Galatée » qui, je l’espère, pourront trouver des applications concrètes dans les luttes décoloniales des femmes, des démocraties et de la Terre.

La « revanche » n’est pas la « vengeance »; j’insiste sur cette distinction, car les deux concepts sont souvent confondus et employés comme synonymes. Or, la différence entre ces deux concepts concerne un principe premier de la décolonialité, relatif à l’altérité, soit le pacifisme, la quête absolue de la « Paix » et de « l’Amour humain radical ». La revanche de Galatée s’inscrit dans les luttes décoloniales déjà en cours, depuis plusieurs siècles, notamment, les luttes des femmes des Suds globaux qu’elles mènent sans relâche contre la domination et l’oppression coloniales. La revanche de Galatée se nourrit des savoirs coconstruits par ces femmes dans des dimensions de type sociologique : éthique, politique, critique et esthétique; ainsi que dans des dimensions de type épistémologique : ontologique, axiologique, méthodologique et praxéologique.

Au fil des siècles, le mythe de Pygmalion a fait l’objet de nombreuses adaptations ou réinterprétations dans des œuvres artistiques phares de la culture classique et de la culture populaire en Occident. Quelle est la signification de la prégnance de ce mythe dans la culture? Quels sont les impacts des représentations du féminin et du masculin qui sont véhiculées? Quelles sont les conséquences de ces représentations dans les rapports sociaux des femmes et des hommes? Et surtout, comment ces représentations véhiculées se cristallisent-elles chez les femmes et chez les hommes, et dans leurs relations? Des autrices de différents champs disciplinaires revisitent le mythe (Mijolla-Mellor, 2008; Chen, 2006). Elles nous invitent à aller au-delà du caractère faussement badin, divertissant, esthétique ou romantique de ce mythe, pour prendre conscience de la relation de domination totale du personnage féminin par le personnage masculin. En ces temps où l’on observe l’éclosion d’une inquiétante mouvance masculiniste qui menace les femmes (Dupuis-Déri, 2009) et où sévirait une crise de la masculinité (Dupuis-Déri, 2018), d’autres analyses critiques permettant de comprendre les effets profonds du mythe de Pygmalion sont nécessaires.

En ce qui concerne le sujet central du livre, celui de la démocratie, j’espère que ce chapitre apporte un éclairage novateur. Associée à Galatée, sculpture de Pygmalion et victime des dynamiques de domination et d’oppression de l’archétype masculin sur l’archétype féminin, la démocratie féminisée prend de nouveaux visages, les visages des femmes et les visages de la Terre (Terre-Mère; Pachamama; Gaïa). La démocratie se voit doter du pouvoir de se décolonialiser elle-même et se voit confier la réalisation des douze travaux d’émancipation de Galatée. Ce faisant, la démocratie n’est plus prise pour acquis telle qu’elle a été et est encore pétrifiée, sculptée, objectifiée et mise au service de la colonialité. Le rapport à la démocratie doit être transformé en un engagement de « faire démocratie ensemble ». Galatée-démocratie peut alors être abordée par les personnes opprimées comme une alliée, une complice, une sœur de luttes décoloniales avec elles sur le chemin de la Justice (sociale, raciale, environnementale) et de la Paix, afin de construire ensemble des démocraties qui veulent réellement le Bien-vivre-ensemble-sur-Terre ou Buen-vivir (Sauvé, 2009; Morin, 2001).

Je suis consciente d’avoir laissé, dans l’angle mort du chapitre, une quatrième guerre, soit la guerre spécifiquement menée contre les personnes d’ascendance africaine en Abya Yala, autrement dit, la guerre sans fin contre les Noir·e·s (Maldonado-Torres, 2016). Délibérément, je ne l’ai pas explicitée ici, en considérant que le creuset de colonialité comprend le racisme anti-Noir·e·s et que les luttes décoloniales incluent les luttes des Noir·e·s contre le·s racisme·s et les colonialismes (Casimir, 2020). Cela dit, l’ampleur, la sévérité ainsi que les conséquences aiguës de cette quatrième guerre transmises aux descendant·e·s des personnes mises en esclavage de génération en génération, requiert de lui accorder toute l’attention requise. Par ailleurs, certes, ce texte présente des limites. C’est le fruit du regard que je porte sur « le mythe de Pygmalion » à la lumière de mes lectures, relectures et analyses alimentées par les nombreux·ses auteur·e·s qui m’ont inspirée tout au long de la rédaction de ce texte. Je reconnais que mon regard n’est pas exempt de biais qui sont inhérents à ma posture épistémo-politique comme féministe décoloniale. Je ne suis donc pas neutre, ce que je revendique ardemment et assume pleinement.

Références

Aragon, S. (2024). Le mythe de Pygmalion s’inverse, Galatée prend enfin la parole. Slate. https://www.slate.fr/story/266006/cinema-litterature-fin-mythe-de-pygmalion-galatee-metoo

Armiero, M. (2024). Poubellocène. Chroniques de l’ère des déchets. Lux Éditeur.

Berthier, M. & Boutard, A. (2016). Mythe de Pygmalion. La relation de l’artiste à son œuvre la femme-objet. Université Lumière. https://www.molon.fr/EITL/metamorphoses/Telechargements/EITL-Metamorphoses-Pygmalion.pdf

Bonneuil, Ch. & Fressoz, J.-B. (2013). L’Evènement Anthropocène, la Terre, l’histoire et nous. Le Seuil.

Bourbon, M.-C. (2024). Sommes-nous vraiment entrés dans l’Anthropocène? La désignation d’un lac ontarien comme témoin de la nouvelle époque géologique a relancé le débat scientifique. Actualités UQAM. https://actualites.uqam.ca/2023/sommes-nous-vraiment-entres-dans-lanthropocene/

Bourguignon Rougier, Cl. (2021). Un dictionnaire décolonial. Perspectives depuis Abya Yala. Afro Latino America. Éditions science et bien commun.

Campagne, A.(2017). Le capitalocène: aux racines historiques du dérèglement climatique. Éditions Divergences.

Caparros, D. (2024). Le mythe de Pygmalion au cinéma : vers une émancipation du regard masculin. Radio-France. Publié le vendredi 15 mars 2024 à 17h19. https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-mythe-de-pygmalion-au-cinema-vers-une-emancipation-du-regard-masculin-5118033

Carrière, J.-C. (2021). À la vie! Odile Jacob.

Casimir, J. (2020). The Haitians: A Decolonial History (L. Dubois, Trans.). University of North Carolina Press.

Chen, L. (2006). A Feminist Perspective to Pygmalion UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE SUR PYGMALION. Canadian Social Science, 2(2), 41–44. http://www.cscanada.net/index.php/css/article/viewFile/j.css.1923669720060202.008/258

Clark, J. P. (2019). From the Necrocene to the Belobed Community. PM Press.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039

Davis, Angela Y. (2006). Les goulags de la démocratie. Réflexions et entretiens. Écosociété.

Davis, Angela Y. (2016). Sur la liberté. Petite anthologie de l’émancipation. Éditions Aden.

Dupuis-Déri, F. (2009). Le « masculinisme » : une histoire politique du mot (en anglais et en français) “Masculinism” : A Political History of the Term (in English and French). Recherches féministes, 22(2), 93-123. https://id.erudit.org/iderudit/039213ar

Dupuis-Déri, F. (2018). La crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace. Remue-Ménage.

Dussel, E. (2002). Democracy in the “Center” and Global Democratic Critique. In O. Enwezor, C. Basualdo, U. M. Bauer, S. Ghez, S. Maharaj, M. Nash & O. Zaya (eds.) Democracy Unrealized. Hatje Cantz Publishers.

Dussel, E. (2012). Transmodernity and Interculturality: An Interpretation from the Perspective of Philosophy of Liberation. TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 1(3), 28-59.

Espinosa-Miñoso, Y., Lugones, M., & Maldonado-Torres, N. (Eds.). (2022). Decolonial feminism in Abya Yala: Caribbean, meso, and South American contributions and challenges. Bloomsbury Academic.

Falquet, J. (2021). Généalogies du féminisme décolonial. En femmage à María Lugones. Cairn Info. Sciences humaines et & sociales, 84, 68-77. https://shs.cairn.info/revue-multitudes-2021-3-page-68?lang=fr

Fanon, Frantz (1970). Les damnés de la terre. Maspero.

Ferdinand, M. (2019). Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen. Éditions du Seuil.

Gauchet, M. (2008). Crise dans la démocratie. La revue lacanienne, 2(2), 59-72. https://shs.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2008-2-page-59?lang=fr

Gonzalez, L. (2024). Por un Feminismo afro-latino-americano. https://negrasoulblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/lc3a9lia-gonzales-carlos-hasenbalg-lugar-de-negro1.pdf

Gouvernement du Canada. Ministère de la Justice (2023). Contrôle coercitif. https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/reb-rib/capcvf-mpafvc/pdf/RSD_2023_MakingAppropriatebrochure-fra.pdf

Gibbard, P. L. & Walker, M. J. C. (2013). The term ‘Anthropocene’ in the context of formal geological Classification. Geological Society London Special Publications, 395, 29–37.

hooks, bell (2014). Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, Routledge.

Latour, B. (1996). Petite Réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches. Les Empêcheurs de penser en rond. https://shs.cairn.info/sur-le-culte-des-dieux-faitiches–9782359250046-page-7?lang=fr

Lesec, C. (2008). Pygmalion ou le pouvoir du mythe. Perspective. Actualité en histoire de l’art, 2, 337-342.

Louvre (Musée du) Collections (2019). Pygmalion et Galatée. Tableau acquis en 2002. https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010067324

Lugones, María (2019). La colonialité du genre. Les cahiers du CEDREF, No. 23, p. 46-89. https://journals.openedition.org/cedref/1196

Maldonado-Torres, N. (2008). La descolonización y el Giro descolonial. Tabula Rasa, No.9, p. 61-72.

Maldonado-Torres, N. (2016). Outline of Ten Theses on Coloniality and Decoloniality*. Fondation Frantz Fanon.

Maldonado-Torres, N. (2023). Analytique de la colonialité et de la décolonialité. L. Álvarez Villarreal et M. Maesschalck (éd.) Pluraliser les lieux. EuroPhilosophie Éditions. https://doi.org/10.4000/books.europhilosophie.1636

Marshall, G. (Director). (1990). Pretty Woman [Film]. Walt Disney Studios Motion Pictures.

Mediterranées. Site (sans date). Jean-Jacques Rousseau – Pygmalion (1762-1770) https://mediterranees.net/mythes/pygmalion/rousseau.html

Memmi, Albert (2003). Portrait du colonisé. Précédé du portrait du colonisateur. Gallimard.

Mijolla-Mellor (de), S. (2008). Le fantasme de Pygmalion. Adolescence, 26(4), 817-840. https://shs.cairn.info/revue-adolescence-2008-4-page-817?lang=fr

Mignolo, Walter D. (2007). La idea de América latina. La herida colonial y la opción decolonial. Gedisa Editorial.

Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. The Journal of Peasant Studies, 44(3), 594–630. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036

Morin, E. (2001). Reliances. L’Aube.

Natural History Museum, & Pavid, K. (n.d.). What is the Anthropocene and why does it matter? Nhm.ac.uk. https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-the-anthropocene.html

Niebuhr, R. (1986). The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses. Yale University Press.

Quijano, A. (2007). « Race » et colonialité du pouvoir. Mouvements, 51, 111-118.

Quijano, A. (2000). Colonialité du pouvoir, eurocentrisme et Amérique latine.

Quijano, A. (1992). Colonialidad y Modernadidad / Racionalidad. Perú Indig, 13(29), 11-20.

Ruault, L., Hertz, E., Debergh, M., Martin, H., & Bachmann, L. (2021). Androcène (2021/22 ed., Vol. 40). Nouvelles Questions Féministes. https://shs.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2021-2?lang=fr

Rivette, J. (Director). (1991). La Belle Noiseuse [Film]. Pierre Grise Distribution.

San Román, Á., & Molinero-Gerbeau, Y. (2023). Anthropocene, capitalocene or westernocene? On the ideological foundations of the current climate crisis. Capitalism Nature Socialism, 34(4), 39–57. https://doi.org/10.1080/10455752.2023.2189131

Sarr, Felwine (2013). Habiter le monde. Essai de politique relationnelle. Mémoire d’encrier.

Sauvé, L. (2009). Vivre ensemble, sur Terre : enjeux contemporains d’une éducation relative à l’environnement. Éducation et francophonie, 37(2), 1-10. https://doi.org/10.7202/038812ar

Seyrig, D. (1971). Radioscopie (Cinéma): Jacques Chancel reçoit Delphine Seyrig. Radio-France. https://www.youtube.com/watch?v=kkn8cpS4uw0&list=OLAK5uy_k_56wIksBiE8D2x38oBjs5gUwMYvayD9c&index=2

Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace. Cambridge: South End Press.

Tamés, R. (2022). Les droits des femmes, boussole pour la démocratie. Regina. https://www.hrw.org/fr/news/2022/11/25/les-droits-des-femmes-boussole-pour-la-democratie

Taubira, C. (2017). Nous habitons la terre. Éditions Philippe Rey.

Théâtre du Rideau vert. (1999). Pygmalion. Du 28 septembre au 23 octobre 1999. Traduction : Antonine Maillet. Mise en scène : Françoise Faucher. Revue Théâtre. Volume 51, No 2, saison 1999-2000. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3260105

Thésée, G. (2006). A tool of massive erosion: Scientific knowledge in the neo-colonial enterprise. In G. J. Sefa Dei & A. Kemp (Eds.), Anti-Colonialism and Education: the Politics of Resistance (pp. 25–42). Brill.

Trouilloud, D., & Sarrazin, P. (2003). Note des synthèse [les connaissances actuelles sur l’effet pygmalion : Processus, poids et modulateurs]. Revue Française de Pédagogie, 145(1), 89–119. https://doi.org/10.3406/rfp.2003.2988

UIP (2021). La démocratie triomphe, une fois encore. Union parlementaire. Pour la démocratie. Pour tous. https://www.ipu.org/fr/actualites/opinions/2021-02/la-democratie-triomphe-une-fois-encore

UNESCO (1996). L’éducation, un trésor est caché dedans. UNESCO.

Vergès, Fr. (2019). Un féminisme décolonial. La Fabrique éditions.

Walsh, C. E. (2015). Decolonial pedagogies walking and asking. Notes to Paulo Freire from AbyaYala. International Journal of Lifelong Education, 34(1), 9–21. https://doi.org/10.1080/02601370.2014.991522

Wolford, W. (2021). The Plantationocene: A Lusotropical Contribution to the Theory. Annals of the American Association of Geographers. https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1850231

- “Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary.” (Reinhold Niebuhr, 1986). ↵

- Abya Yala : « Abya Yala veut dire « Terre de vie », « terre de pleine maturité », « terre de sang ». Les organisations indigènes latino-américaines ont décidé, lors du 500e anniversaire de la « Découverte », de ne plus employer le terme d’« Amérique ». Elles y voient une trace de l’ego européen, plus précisément italien, l’ombre d’Amerigo Vespucci. Elles ont donc adopté le mot kuna pour désigner le continent. » (Bourguignon Rougier, 2021; Dictionnaire décolonial, section 1). ↵

- NHM : Natural History Museum of London. ↵

- « Manman » est le terme créole qui veut dire maman; une « terre sans-manman » est une terre sans maman, sans mère. ↵

- Union interparlementaire. Pour la démocratie. Pour tous.; https://www.ipu.org/fr ↵

- En référence au terme grec « nomos », la racine étymologique de l’hétéronomie et l’autonomie. ↵

- Selon le site de « Il était une fois au cinéma » (sans date). « La Belle Noiseuse ». ↵

- Notons que « Histoire d’O » fit scandale et que « Lolita » fut retiré de la vente en France à deux reprises (Mijolla-Mellor, 2008, p. 817). ↵

- En référence au mythe d’Hercule et de ses douze travaux. ↵