Introducción

Paul R. Carr, Eloy Rivas-Sánchez & Gina Thésée

El título de este libro encierra una multiplicidad de conceptos, juegos de palabras, enigmas e imágenes. Pigmalión proviene de la mitología griega y ha dado lugar a diversas construcciones conceptuales, tales como el efecto, el complejo o el mito Pigmalión. En la cultura popular, este término suele aplicarse a discursos que exaltan, embellecen o inflaman una narrativa con el fin de dar la impresión, o incluso afirmar rotundamente, la supuesta verdad absoluta de una creencia, incluso cuando la mayoría de las evidencias apuntan en dirección contraria. La democracia, por su parte, se asocia frecuentemente con sistemas filosóficos, ideológicos y de creencias, estructuras y modelos operativos, elecciones y partidos políticos, así como con valores universales como la libertad. Puede entenderse de manera superficial/apolítica/acrítica o profunda/comprometida/crítica, y puede concebirse como un punto final o, por el contrario, como un proceso.

Si la construyes, ¿vendrán? es una adaptación de una cita de la película Field of Dreams (1989), basada en el libro de Ray Kinsella, y juega con la idea de que, si el protagonista construyera un campo de béisbol, su padre, con quien el protagonista tenía una relación distante, acudiría, estableciendo así un vínculo con un famoso jugador de béisbol de otra época.

Este libro busca entrelazar el sensacionalismo propagandístico presente en ciertos círculos políticos, especialmente en Estados Unidos, donde es común, esperado y profundamente engañoso crear y perpetuar una ilusión mediante simbolismo y retórica nacionalista. Este rol performativo sugiere que una nación y su pueblo son (presumiblemente) superiores, mejores y naturalmente bendecidos, al tiempo que se menosprecia y degrada a los demás. La repetición constante del mantra de que, por ejemplo, Estados Unidos es la democracia más avanzada, una fuerza histórica del bien y que ninguna otra sociedad ha alcanzado las libertades que ha cultivado, constituye, o puede constituir, una afirmación problemática y peligrosa: un acto acrobático pigmaliónico que obliga a presidentes y candidatos políticos a participar en esta farsa. No hay evidencia que respalde esta creencia, pero sí numerosos indicadores de que difícilmente podría ser cierta. Entonces, ¿por qué se afirma? Y, más importante aún, ¿cuáles son los costos y efectos de mantener esta postura?En cuanto a la democracia, las elecciones están marcadas por rasgos antidemocráticos, las desigualdades sociales son rampantes, la industria bélica impide acciones democráticas robustas, el apoyo constante a dictaduras y regímenes opresivos desvía el sistema hacia el camino fácil, y la inyección del capitalismo/neoliberalismo dificulta enormemente los esfuerzos por lograr cambios sociales transformadores. La educación ha sido arrastrada a una montaña rusa neoliberal, y el diálogo significativo suele ser silenciado en los espacios públicos (Carr, Thésée & Rivas-Sánchez, 2023).

Este libro sostiene que una maquinaria propagandística abrumadora intenta convencer a la gente no solo de que no hay otra opción, sino también de que todo es lo mejor posible. Se trata de una forma debilitante de democracia normativa que, como mínimo, resulta en cierta medida antidemocrática. Tenemos elecciones (y democracia normativa), algo que supuestamente “construimos,” pero no es seguro que “él”, “ellos” o “nosotros” acudamos a la cita. ¿O acaso ya estamos ahí? Algunos académicos argumentan que vivimos en una democracia de duopolio, donde dos partidos dominan todo (Amy, 2020). Chomsky (2004, 2022) ha criticado la democracia estadounidense por no reflejar el interés público, depender de élites y promover un enfoque hegemónico que construye un imperio entrelazado con problemas de derechos humanos[1]. También existen críticas marxistas (Femia, 2003), indígenas y de-coloniales (Banerjee, 2022; Zembylas, 2022), feministas (Stopler, 2021) y antirracistas (Henry & Tator, 2009; López, 2021) a la democracia normativa, incluida la contundente crítica de Henry Giroux (2018; Giroux & DiMaggio, 2024) al modelo estadounidense, que deriva hacia elementos fascistas, impregnados de supremacía blanca y ataques a la educación crítica.

Nuestra inspiración en la Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora es Paulo Freire (Thésée & Carr, 2020) y los numerosos académicos y activistas que han continuado su labor pedagógica. Entre ellos, destacan las contribuciones de Peter McLaren, Antonia Darder, Joe Kinchloe y Shirley Steinberg, asi como el de muchos otros que han trabajado en la creación de espacios de solidaridad y agencia en un contexto donde la democracia normativa parece aplastar la creatividad y la humanidad (Steinberg & Down, 2020). Carr publicó su primer libro sobre democracia y pedagogía crítica titulado “¿Tu voto cuenta?” en 2010, y hace quince años ya se preguntaba cómo podría construirse una democracia significativa mediante conceptos y modelos freireanos. Aún seguimos reflexionando sobre este proyecto, y junto con Thésée (2019) publicamos “No es la educación lo que me asusta, son los educadores…”: ¿Queda esperanza para la democracia en la educación y la educación para la democracia?”, que sintetiza sus casi dos décadas de investigación sobre democracia y educación.

Este libro argumenta que debemos construir la democracia en lugar de limitarnos a proclamar que somos democráticos y que tenemos derecho a imponer nuestra voluntad -mediante guerras, extractivismo desmedido, migraciones forzadas, catástrofes ambientales y evasión fiscal al estilo de los Panama Papers (O’Donovan et al., 2019)—-sobre quienes disienten. Esta construcción requiere diálogo, solidaridad, apertura, participación inclusiva y distribución del poder en espacios no jerárquicos, con decisiones tomadas por personas reales más allá de elecciones de suma cero. El libro problematiza los medios, la educación, los procesos bélicos, las injusticias y los movimientos sociales, con la esperanza de crear colectivamente espacios democráticos (no normativos) que involucren a la sociedad civil, sectores marginados, las artes, educadores y activistas. Aspiramos a delinear el potencial transformador de una democracia antihegemónica como contrapeso a la democracia pigmaliónica.

Este volumen incluye más de una docena de capítulos de colegas en ocho países, enfocados en problematizar el estado actual de la democracia y explorar los diversos matices de lo que llamamos “democracia pigmaliónica”. Esperamos que, mediante nuestro análisis y contextualización de la democracia normativa, podamos contribuir, aunque sea modestamente, a la construcción de una democracia más significativa, basada en la solidaridad y la justicia social. Si bien Estados Unidos proyecta una sombra alargada sobre nuestro proyecto, no buscamos únicamente reevaluar su modelo, sino también examinar manifestaciones globales de democracia normativa. Sin embargo, las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 no pueden ignorarse, y nuestra comprensión de la democracia está influenciada por la polarizante carrera electoral que culminó con el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Junto con las distinguidas contribuciones de Antonia Darder (prólogo) y Peter McLaren (epílogo), cuyos análisis profundos y provocadores enmarcan esta obra. En el resto del capítulo, desarrollamos el marco conceptual y teórico de la democracia pigmaliónica.

¿Quién dice que “somos los más grandiosos”?

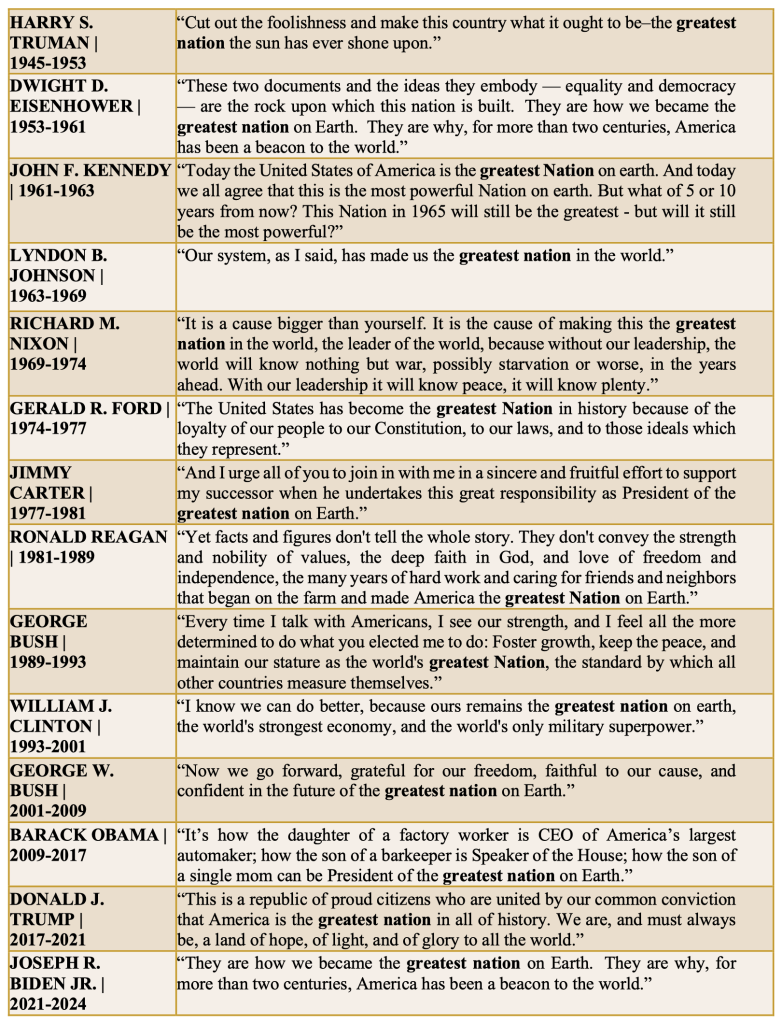

Como señala Carr en el primer capítulo, Estados Unidos se proyecta como un superpoder dominante, un imperio que se autoproclama “Voz del Mundo Libre.” Ese país ha sido extremadamente efectivo en presentarse como la nación más democrática del planeta, con valores y virtudes superiores. La Tabla I.1B recopila declaraciones de presidentes estadounidenses desde la década de 1940 hasta la actualidad. Sin importar su afiliación partidista — demócrata o republicana —, persiste un discurso claro, inquebrantable y sistemático: Estados Unidos es la nación y democracia “y más grandiosa” del mundo.

Todos los Estados-nación manifiestan cierto orgullo por sus logros, sus constituciones, sus culturas y sus contribuciones al mundo. En las dictaduras abiertas, es completamente normal observar una adhesión visceral y acrítica a todo lo que emana del discurso de sus líderes. En las democracias, se sostiene la creencia general de que la libertad de expresión, la libertad de reunión y una prensa libre garantizarán que el Estado-nación no sea invadido por la propaganda ni por interpretaciones estrechas de lo que somos. Algunos podrían argumentar que el triunfalismo, el nacionalismo exagerado o el entusiasmo patriótico que subyacen a estas declaraciones de supuesta superioridad moral tienen como fin elevar el espíritu, y no tergiversar la realidad. ¿Qué daño podría haber en alentar a las personas a aspirar a ser mejores? Lo hacemos constantemente en el ámbito deportivo, ¿verdad? Nos decimos que podemos vencer al otro equipo, sin saber si eso será posible o no. Les decimos a nuestros hijos que pueden ser lo que deseen, con la esperanza de motivarlos y evitar que pierdan la esperanza. Entonces, ¿por qué no inundar a la población con la noción de que “nosotros” somos mejores que los demás?

¿Debería preocuparnos que todos los presidentes de Estados Unidos en los últimos ochenta años -y podríamos remontarnos hasta George Washington en 1789 – hayan declarado de manera inequívoca que Estados Unidos es “la nación más grandiosa”? ¿Podría esto dañar a la nación, a la sociedad, a la psique de la ciudadanía y a las personas en todo el mundo? ¿Se trata de suplantar la realidad, de cultivar delirios de grandeza, de asegurar que la discriminación y la ignorancia se arraiguen, de debilitar relaciones significativas con otros, o hay alguna otra motivación?

La hegemonía que acompaña a los recordatorios constantes, repetidos por la mayoría de los candidatos y líderes políticos en EE. UU., se alinea con esta visión de Imperio. La “grandeza” incuestionada y la aparente designación divina de una nación distinta a todas las demás contradicen la realidad. El primer capítulo de este libro ofrece un análisis comparativo entre varios Estados-nación y EE. UU., y concluye que este país enfrenta retos y dificultades graves en muchas áreas vinculadas a la democracia, especialmente en lo que respecta a la justicia social, el crimen, el medioambiente, la libertad de expresión, las elecciones, entre otras. El punto central de ese análisis es que no existe una sola nación “más grandiosa”; todos los países enfrentan problemas, conflictos e inequidades. El peligro radica en creer que existe una nación “más grandiosa” que todas las demás, ya que ello puede conducir a una interiorización masiva de creencias falsas, una falsa conciencia en el sentido marxista.

¿Qué es el “excepcionalismo estadounidense”, de dónde proviene y por qué se mantiene (Ceaser, 2012; Raine, 2024)? Desde los inicios de la colonización europea de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, reinó una mitología de grandeza (“destino manifiesto”), de iluminación y de superioridad religiosa y moral entre los colonizadores. Este conflicto, paradoja y disonancia cognitiva ante un genocidio masivo de los pueblos originarios -aquellos que habitaban, cultivaban y se vinculaban con la tierra y el territorio durante miles de años- puede parecer hoy surrealista o delirante. ¿Cómo se puede justificar el robo de las tierras indígenas como algo predestinado o como bendecido por las principales instituciones religiosas cristianas de la época? La Iglesia católica promovió la Doctrina del Descubrimiento, que brindó apoyo explícito e implícito a la colonización de pueblos y territorios indígenas (véase el capítulo de Jeff Share en este libro). Los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en el siglo XVII huían de la injusticia europea, sentando así las bases para una narrativa de libertades gloriosas en el Nuevo Mundo. Alexis de Tocqueville (2002), en 1835, en su obra clásica La democracia en América, destacó el carácter “excepcional” del pueblo estadounidense en comparación con las monarquías y aristocracias europeas de la época. Una vez más, esto ocurrió en un contexto de esclavitud e inequidades de clase, género y otras. Comprendemos el contexto, las limitaciones y la cultura de esa época, y reconocemos que la vida no era fácil en ninguna parte, pero también nos preocupa una narrativa sostenida basada en aquel periodo.

Una creencia común en Estados Unidos se relaciona con una fuerte tradición mitológica, un credo estadounidense que se presenta como una sociedad repleta de libertades, igualdad y oportunidades que permiten alcanzar el “sueño americano”. La realización de una vida plena y próspera basada en el esfuerzo individual, la dedicación y el mérito se consideraba un fenómeno exclusivamente estadounidense. En la actualidad, la noción de excepcionalismo se basa en la creencia de que EE. UU. tiene un papel especial conferido por poderes superiores, por encima de todas las demás naciones, derivado de su historia, su sistema político, sus valores democráticos, entre otros. ¿Es útil mantener esta noción de excepcionalismo? ¿Conduce a un nacionalismo injustificado y perjudicial, a un patriotismo exacerbado, a ideas de superioridad moral frente al mundo, a la xenofobia y a otras derivaciones? Si Estados Unidos es naturalmente mejor y superior a todas las demás naciones, ¿cuál es la prueba? ¿Acaso otras naciones no han contribuido también a la humanidad? El punto es que no hay una sola nación superior a todas las demás, y fomentar esta creencia falsa puede causar mucho daño.

¿Cómo reconciliar el racismo, el sexismo, la pobreza, la corrupción, las guerras interminables que afectan más directamente a la clase trabajadora, las dinámicas nebulosas de poder y las experiencias vividas que ofrecen escasa esperanza de transformación y emancipación social? ¿Conduce esta inculcación del complejo de superioridad a menospreciar y a mantener una ignorancia consciente de lo que otras personas son, pueden ser o llegar a ser? Aislarse del mundo bajo falsos pretextos —como se ejemplifica en la negativa deliberada a participar en acuerdos ambientales o en instituciones de Naciones Unidas, como la UNESCO, la Corte Penal Internacional y muchos otros tratados— sitúa a EE. UU. en una posición inusual: supuestamente es “el más grande”, pero no se compromete con el mundo en muchos niveles. De manera similar, como ocurre en toda América, EE. UU. ratificó aproximadamente 370 tratados (no siempre de manera voluntaria) con naciones indígenas (United States Government, 2022), que frecuentemente no respetó (United States Government, 2022; Pruitt, 2023) (y Canadá y muchos otros países también se incluyen en esta categoría).

Este trasfondo intenta sustentar que la formulación de discursos por parte de las élites, líderes políticos y otros actores preocupados por la hegemonía sostenida no beneficia a la clase trabajadora, a los grupos marginados ni a las personas que componen la sociedad. ¿Cuál sería el beneficio de creer que se es superior a los demás y luego descubrir —si se abren las puertas para ello— que se tiene más en común con los otros de lo que se pensaba? ¿Qué podría suceder cuando uno comprende que puede aprender de los demás, que necesita de los demás para su propia preservación, para la paz, la solidaridad, los beneficios socioeconómicos mutuos, la supervivencia ambiental y muchas otras razones humanas y humanitarias?

En última instancia, sostenemos que esta ilusión de “grandeza” subyace en el tejido mismo de la democracia. ¿Es posible ser verdaderamente democrático si todos deben repetir que “somos los más grandes”, paradójicamente seguido por una lista de evidencias, hechos, ilustraciones y realidades que definitivamente retratan a una nación en dificultades? ¿Inhibe esta repetición del juego patriótico nacional el llamado, por ejemplo, a la paz o a una participación más plena en la lucha contra la catástrofe climática? ¿Limita los viajes internacionales de los ciudadanos estadounidenses (quienes tienen niveles relativamente bajos de viajes al extranjero y de obtención de pasaportes)? ¿Limita las relaciones interculturales e interraciales? ¿Limita la búsqueda de la paz más que el deseo o la preparación para el conflicto? Y, de forma crucial, ¿representa el Estado-nación de manera precisa, completa y legítima a las personas dentro de sus fronteras?

Algunas anotaciones complementarias en torno a la (sur)realidad de la democracia pigmaliónica

Existen múltiples preocupaciones y problemáticas que podrían incorporarse al encuadre de la democracia pigmaliónica, y los capítulos de este libro, en su conjunto, constituyen los pilares fundamentales para construir dicho edificio analítico. Aquí deseamos destacar dos consideraciones clave, relacionadas con la avaricia financiera desmesurada y el control que esta ejerce, y, pese a ello, la notable solidaridad y generosidad que persiste entre amplios sectores de la población. Antes de abordarlas, nos gustaría ofrecer brevemente una reflexión sobre el estado actual del mundo y sobre la necesidad urgente de una democracia real, transformadora y críticamente comprometida que pueda enfrentar los problemas provocados por el ser humano y que amenazan tanto la vida humana como la no humana, así como el entorno natural.

¿Cómo deberíamos pensar la democracia dentro de los Estados-nación y de los sistemas internacionales más amplios que valoran, permiten y celebran la acumulación extrema de riqueza? El grado hasta el cual esta puede expandirse varía, pero, en muchos casos, parece ser infinito. El impacto sobre la gran mayoría de las personas es claramente devastador, como se evidencia a través de las vivencias de quienes se encuentran en situaciones de pobreza o de extrema vulnerabilidad. ¿Es acaso que unos pocos individuos ascienden sin mayor esfuerzo hasta posiciones donde “merecen” las exorbitantes sumas que acumulan, además del poder y el estatus que conllevan?

Varios de los capítulos de este volumen examinan las complejidades de las estructuras formales de poder y de la democracia normativa que perpetúan la pobreza. El discurso normativo propio de la democracia pigmaliónica plantea que las elecciones y la economía neoliberal permitirán equilibrar el terreno de juego, brindando a todas las personas la posibilidad de disfrutar de un estilo de vida “clase media”. Parte del discurso pigmaliónico en Estados Unidos sostiene que no existe una clase trabajadora, sino únicamente una clase media que parecería incluir a casi todos, salvo una élite reducida. Sin embargo, la movilidad social real parece estar mucho más restringida de lo que sugiere esta mitología que intenta incluir a todos los actores sociales dentro de un sistema aparentemente vibrante, funcional y socialmente justo (Smith et al., 2022).

Quizás una de las variables más evidentes, impactantes y subestimadas dentro de este debate sobre la contribución equitativa y el “justa contribución” de cada quien se encuentra en los reportes sobre los Panama Papers (Henry, 2016) en 2016 y los Pandora Papers (Guardian Investigation Team, 2021) en 2021. En conjunto, la revelación de millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) evidenció que decenas de miles de empresas y cientos de las personas más ricas del planeta esconden sus fortunas en paraísos fiscales precisamente para evitar pagar impuestos en sus países de origen (International Consortium of Investigative Journalists, 2017, 2021). Resulta difícil de concebir que las personas trabajadoras deban destinar un porcentaje considerable de sus salarios e ingresos al sostenimiento de la sociedad en la que viven, mientras que los más acaudalados pueden eludir completamente dicha obligación. Estos paraísos fiscales no solo operan al margen de la legalidad oficial, sino que además parecen funcionar como un juego exclusivo para los ricos y famosos, con el objetivo de no contribuir al bienestar colectivo en sus propios países. Se estima que el valor de los activos no gravados escondidos en estas redes bancarias panameñas oscila entre los 11 y los 32 billones de dólares estadounidenses, una cifra astronómica que, si fuese sujeta a impuestos, podría sin duda contribuir al financiamiento de servicios públicos esenciales, en particular la educación y la salud. Gracias al trabajo del ICIJ, parte de estos fondos ha sido recuperada (McGoey, 2021), y la exposición de los Panama y Pandora Papers ha generado una mayor transparencia en el sistema financiero internacional.

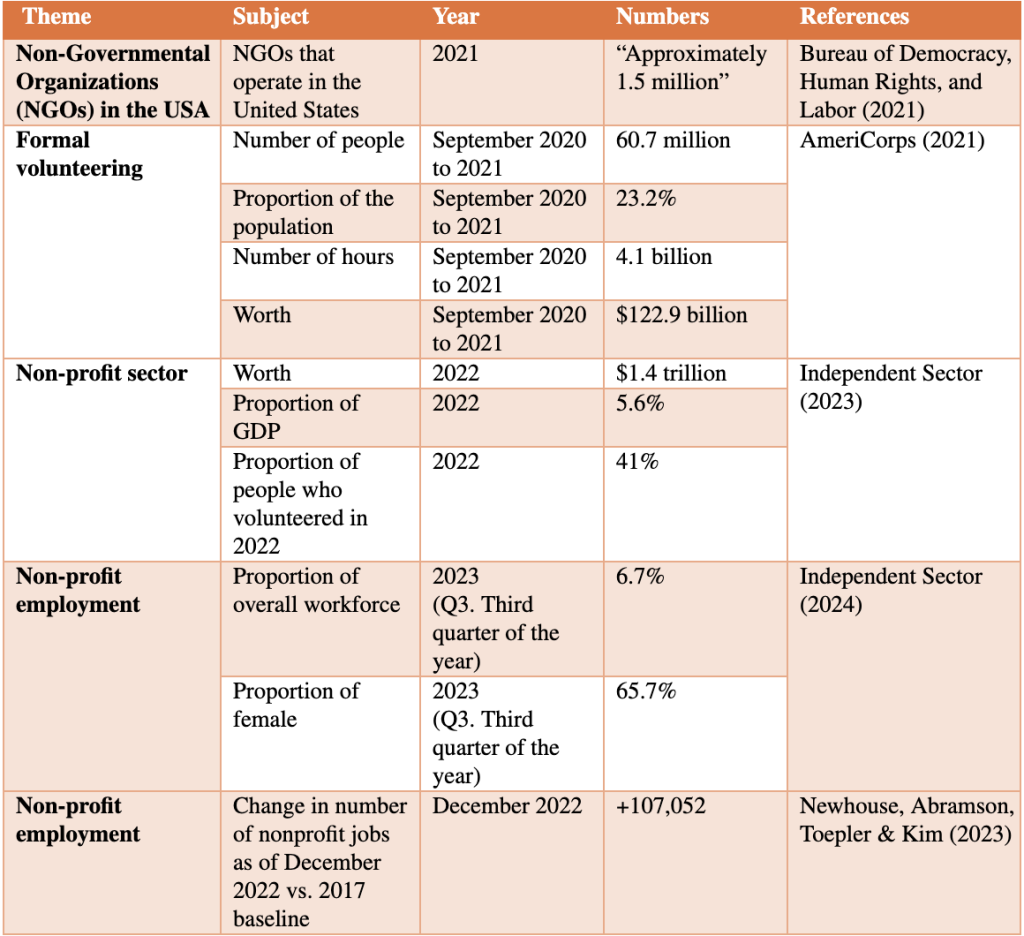

Para contrastar la democracia pigmaliónica elitista de alto nivel -propia del Estado-nación- con la experiencia vivida de individuos, grupos, comunidades y sociedades en el marco más amplio de las relaciones sociales, también debemos considerar cómo las personas se organizan, se relacionan y construyen experiencias significativas más allá de las maquinaciones y consideraciones geopolíticas. En el contexto de Estados Unidos, según la ilustración presentada en la Tabla I.2B, en 2021 existían más de 1.5 millones de organizaciones caritativas sin fines de lucro registradas, con más de 60 millones de personas voluntarias que ofrecieron más de 4 mil millones de horas de servicio, generando un valor significativo. En 2022, se estimó que el sector sin fines de lucro alcanzaba un valor de 1.4 trillones de dólares estadounidenses.

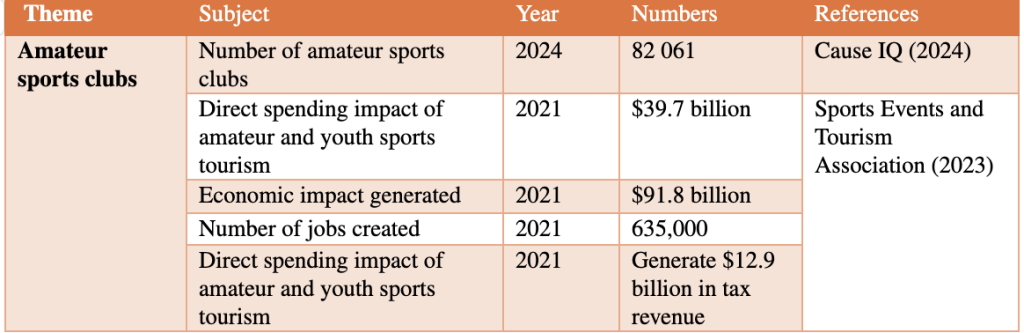

De forma similar, el área del deporte amateur en los Estados Unidos comprende una vasta red de deportes club deportivos, organizaciones, grupos de voluntarios y representa un impacto muy grande en el turismo y la economía (Tabla I.3B).

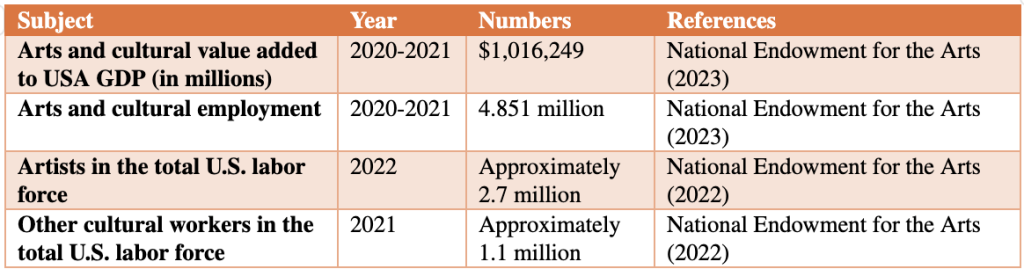

Finalmente, los sectores artísticos y culturales en Estados Unidos constituyen otro eje fundamental de la sociedad civil y las comunidades, agrupando a más de 2.5 millones de artistas y generando aproximadamente 5 millones de empleos (Tabla I.4B).

De este modo, podemos constatar la coexistencia paradójica de una avaricia, injusticia y desigualdad profundas junto con la participación de amplios sectores en actividades nobles, enaltecedoras y transformadoras orientadas a la construcción de una sociedad mejor. Sostenemos que estos esfuerzos individuales pueden catalizar formas diversas de movilización colectiva. Los actos de solidaridad y benevolencia, incluso aquellos no reconocidos públicamente, poseen un potencial transformador que puede conducir a procesos ampliados de conscientización. Esta postura no surge de un idealismo ingenuo, sino de una convicción fundamentada: las acciones, gestos y motivaciones éticas constituyen cimientos imprescindibles para el sostenimiento los lazos comunitarios y sociales. Resulta particularmente revelador que esta dimensión esencial quede sistemáticamente excluida de los modelos normativos de democracia pigmaliónica electoralista. Cabe cuestionar cómo es posible siquiera conceptualizar la democracia sin considerar el sinnúmero de contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil en la preservación del tejido social. La naturaleza frecuentemente no remunerada de este trabajo contrasta de manera casi escandalosa con el modelo económico hiperneoliberal que mercantiliza todas las esferas de la vida, privilegiando invariablemente al complejo militar-industrial.

Todas las naciones y sociedades cuentan con organizaciones, grupos y actores que construyen y desarrollan comunidades. El modelo democrático de tipo Pigmalión puede menospreciar de manera despectiva todos estos actos y actores; sin embargo, son precisamente estas personas, comunidades y actividades las que sustentan a las sociedades. El conflicto con la geopolítica y las representaciones del Estado-nación puede oscurecer las preocupaciones y desafíos reales de las personas trabajadoras y de quienes construyen las comunidades.

Conclusión

Comenzamos con la noción de que vivimos en una democracia pigmaliónica, una narrativa casi ficticia que pretende embellecer la realidad de la gobernanza y las fuerzas tangibles de poder, haciéndonos creer que poseemos una libertad suprema, especialmente a través de un sistema bipartidista y elecciones periódicas. Aludimos también a la película Field of Dreams y a su eslogan reformulado: “Si lo construyes, ¿vendrán?”. Nos preocupa que se haya erigido algo que, normativamente, se considera incuestionable. Se nos ofrece la oportunidad de expresar nuestra opinión proverbial mediante elecciones que legitiman la estructura misma que podría estar causando perjuicio. Incluso se considera inapropiado cuestionar todo el sistema (“si no votas, no tienes derecho a quejarte” es una frase común). Aunque muchas personas no participan en estas elecciones normativas, o lo hacen sabiendo que no votan por sus intereses, o participan bajo coacción, eligiendo el mal menor, o creen que es una estafa destinada a mantener un sistema que probablemente no cambiará las circunstancias materiales y reales de las personas trabajadoras, marginadas, minoritarias y otras.

Hurtado (2019) sostiene que “El efecto Pigmalión es un tipo de profecía autocumplida, un concepto atribuido a Robert Merton, quien dijo que ‘la profecía autocumplida es, al principio, una definición falsa de la situación, que evoca un nuevo comportamiento que hace que la concepción originalmente falsa se vuelva cierta. La validez aparente de la profecía autocumplida perpetúa un reino de error’”. Lo que en principio se pretendía como un cambio positivo en el comportamiento ha conducido, para muchos, al desaliento, la desvinculación y la desconfianza.

Al reflexionar sobre la democracia Pigmalión, también debemos situar el debate en el contexto de los Primeros Pueblos de las Américas. La noción de que una forma “superior” de democracia podría nutrirse a partir de un genocidio cultural que redujo la población total en un 90% resulta difícil de comprender (Rasley, 2020). En las Américas, estamos situados sobre territorios no cedidos. Se estima que la población total del continente americano antes del contacto europeo oscilaba entre 90 y 112 millones de personas (Mann, 2005), con la mayoría asentada en lo que hoy es América del Sur y alrededor del 10% en lo que hoy se conoce como América del Norte (Taylor, 2001). Se violaron tratados (Pruitt, 2023), se usurparon territorios (McGreal, 2012), y se implementaron políticas y leyes para borrar las culturas, espiritualidades, lenguas y existencias indígenas (MacNeill & Ramos-Cortez, 2024). Las escuelas residenciales en Canadá y en muchos otros países, incluidos los Estados Unidos, dejaron un legado devastador de asimilación cultural y lingüística, abusos y violencia sistemática contra los derechos y la soberanía de los pueblos originarios (CVRC, 2015; Gone et al., 2019). Tasas de encarcelamiento extremadamente desproporcionadas, condiciones escolares deficientes, estándares inadecuados de atención médica, problemas laborales, discriminación racial y otros factores caracterizan la realidad de muchas comunidades indígenas (CVRC, 2015; Gobierno de Canadá, 2023; Naciones Unidas, 2019).

Según Amnistía Internacional (2024), “existen más de 5,000 pueblos indígenas diferentes en el mundo, que comprenden a 476 millones de personas —alrededor del 6.2% de la población mundial. Están distribuidos en más de 90 países en todas las regiones y hablan más de 4,000 lenguas.” En las Américas, es habitual reconocer que estamos sobre territorio no cedido, pero las palabras no son suficientes. Debemos repensar y reimaginar nuestra educación, los cambios legales, el compromiso, la solidaridad y la humanidad; la ausencia de verdad, reconciliación y compromiso con los pueblos originarios pone de manifiesto la fragilidad del proyecto democrático. Una disculpa del Vaticano por la Doctrina del Descubrimiento -que justificó y sentó las bases para la desposesión europea de los territorios indígenas durante siglos- fue emitida recién en 2022 (CBC News, 2022; véase también el capítulo de Jeff Share en este volumen para una descripción más completa).

Regresamos así a la esencia, el significado, la interpretación y la mitología de la democracia. Hace unos 1500 años, se hacía referencia a las ciudades-estado en Grecia y al gobierno (kratos) del pueblo (dēmos) (Shapiro & Robert, 2024). Los diccionarios y las definiciones formales ofrecen una representación normativa:

-

gobierno en el cual el poder supremo lo detenta el pueblo y lo ejerce directamente o a través de representantes;

-

una unidad política (como una nación) que posee un gobierno democrático;

-

creencia en, o práctica de, la idea de que todas las personas son socialmente iguales. (Merriam-Webster, 2024)

Abraham Lincoln resumió célebremente la democracia como “Del pueblo, por el pueblo, para el pueblo” (Universidad de Cornell, 2015). Estas perspectivas y marcos normativos han sido durante mucho tiempo el referente principal del concepto de democracia.

Varios filósofos, teóricos y activistas han buscado construir una forma más dinámica y significativa de democracia. Durante los siglos XIX y XX se desarrollaron múltiples formas: democracia progresista, radical, deliberativa, autonomista, entre otras, incluyendo conceptualizaciones socialistas y alternativas (Departamento de Estado de EE.UU., 2009)

Sostenemos que la democracia Pigmalión contradice y al mismo tiempo es cómplice de una versión reducida de la democracia normativa que prevalece en nuestras sociedades. Con el tiempo, en medio de un caldo de cultivo marcado por el racismo, sexismo, xenofobia, discriminación, guerras y conflictos, empobrecimiento, degradación ambiental, desigualdades y elecciones ineficaces, resulta difícil —y problemático— creer que vivimos conforme a una de las definiciones diccionarizadas de democracia. El “poder del pueblo” debe incluir también un análisis de las relaciones de poder, de cómo opera el poder y de cómo la opresión puede ser orquestada a través de relaciones desiguales de poder. El calificativo “sostenido” en la frase anterior es fundamental para sustentar nuestra tesis de que la democracia normativa es una mitología, una fantasía o una imagen utópica que no se corresponde ni con el funcionamiento real de la sociedad ni con su potencial de transformación. Este libro busca ampliar ese análisis a diversos contextos, países, entornos y marcos, con el objetivo de problematizar la democracia Pigmalión y fomentar el desarrollo de una democracia más dinámica, crítica y socialmente justa

Aunque la cuestión central de los medios de comunicación, la comunicación social y las redes sociales se aborda en varios capítulos de este volumen, queremos simplemente señalar que el acceso no filtrado a múltiples plataformas, aplicaciones, fuentes, redes y personas que cruzan fronteras lingüísticas, culturales, filosóficas, políticas, geográficas y de otro tipo es una realidad irrefutable. A ello se suman la inteligencia artificial, los algoritmos, la vigilancia, la manipulación, las noticias falsas y la presencia de actores maliciosos, lo cual refuerza la necesidad urgente de una alfabetización mediática crítica. En conjunto, existe amplio margen tanto para construir y desarrollar la democracia como para distorsionarla y desmantelarla. Broda (2024) señala que existe una creciente polarización en el consumo mediático, con muchas personas atrapadas en cámaras de eco que refuerzan creencias y sesgos firmemente arraigados. Baron (2024) coincide con esta perspectiva y advierte sobre el impacto de los algoritmos, así como sobre los silos creados entre perspectivas diversas. Newman (2024) profundiza en esta problemática al subrayar la amenaza a la labor del periodismo de investigación que supone la proliferación de la inteligencia artificial. No cabe duda de que las campañas políticas, insertas en la era de la democracia Pigmalión, están profundamente entrelazadas con las redes sociales (Zhang et al., 2024). Nos encontramos ahora en un mundo posdigital (véase el capítulo de Petar Jandrić), uno que se sitúa entre los medios tradicionales y los nuevos, entre los mensajes creados por humanos y los generados artificialmente, así como entre diversas formas de vida y múltiples formas de agencia. Carr (2020, 2022) ha señalado que también estamos transitando entre Democracia 1.0 (tradicional/normativa), Democracia 2.0 (interactiva, con potencial para la justicia social y los mini-públicos) y Democracia 3.0 (de vigilancia, algorítmica y basada en inteligencia artificial), todo ello en el marco del neoliberalismo y las comunicaciones ampliadas.

El libro Democracy’s Discontents de Michael J. Sandel (2022) plantea que “la gente siente que no tiene voz en la forma en que es gobernada, que su opinión no cuenta,” y que “desde hace tiempo las personas sienten que se ha perdido el tejido moral de la comunidad y de la nación, que existe una necesidad de pertenencia, de orgullo, de solidaridad, y que la población se siente a la deriva… Estas son dos de las fuentes profundas del descontento que marcaron esta elección de 2024…”[2]. Varios capítulos de este libro retoman este tema: no estamos viviendo en la democracia que creemos habitar; muchas personas experimentan una sensación de impotencia y desesperanza, lo que hace que recurrir a opciones de extrema derecha o incluso fascistas parezca una elección razonable o de “sentido común”. Allí radica, creemos, el gran peligro de perpetuar el “sistema” tal como es.

¿Qué significa todo esto y qué podemos/debemos hacer? Esperamos que este libro ofrezca ciertos conocimientos, algunas orientaciones, propuestas y motivaciones para confrontar la democracia Pigmalión. Y, sobre todo, aspiramos a que este proyecto forme parte de los numerosos, amplios, agudos y creativos esfuerzos por construir una democracia más significativa para los pueblos.

Para concluir esta introducción —tras la cual se presentan los resúmenes de los capítulos—, ofrecemos algunas sugerencias a continuación, ninguna de las cuales es fácil de realizar, pero que en conjunto pueden servir como chispa para una reflexión significativa. Ya que ninguna persona, grupo, comunidad, sociedad o nación posee por sí sola la respuesta…:

-

Debemos reimaginar la democracia, ya que un énfasis excesivo en elecciones normativas ha desvirtuado la esencia de construir una sociedad y una democracia genuinas; la democracia no debe ser una competencia electoral decidida por márgenes estrechos después de años de recaudación de fondos, campañas y manipulación política; se requieren esfuerzos significativos para reconstruir procesos y sistemas orientados a ser y construir democracia;

-

Enseñar sobre y para la paz, y enseñar para la justicia social, el antirracismo, la inclusión, la equidad, el cambio social… y la democracia; la educación, en sus formas formal, informal y no formal, es fundamental para el cambio social (Carr y Thésée, 2019);

-

Poner fin a la carrera armamentista y al desarrollo, producción, venta y uso de armas; no hay un propósito noble en colaborar con la industria de la muerte; ello requerirá participación democrática a través de leyes, educación, sociedad civil y movimientos sociales;

-

Fomentar y reconocer el compromiso de la sociedad civil; los individuos, comunidades, movimientos y organizaciones no deben ser reducidos a los estados-nación; hay que permitir que las personas diseñen procesos democráticos de forma tal que su voz, más allá de elecciones pigmalión, realmente cuente;

-

Eliminar los paraísos fiscales para los ultrarricos; ¿cómo puede el no pagar impuestos en el lugar donde se reside beneficiar al bien común? Esta propuesta resulta evidentemente sensata, pero se necesita acción democrática auténtica para corregir esta situación;

-

Problematizar el apoyo formal e informal a la brutalidad y la represión; somos cómplices de lo que hace el Estado en nuestro nombre, por lo que debemos tener voz en los aspectos nefastos de la militarización y el conflicto; se debe transparentar el complejo militar-industrial, así como la red oscura de agencias de espionaje y contratos que financian guerras y conflictos;

-

Comprometerse con los pueblos indígenas, respetar y apoyar sus lenguas, culturas, derechos, territorios y soberanía; construir una democracia sobre la denigración de las Primeras Naciones no constituye un proyecto vibrante, decente, inspirador ni moralmente justo; debemos trabajar hacia la soberanía y la reconciliación;

-

Dejar de fingir que el medio ambiente no es un asunto central para todos los seres humanos y especies, y para nuestra propia existencia; se trata de un asunto global que debe abordarse a través de protocolos, acuerdos y proyectos tanto nacionales como internacionales;

-

Enfatizar la humildad; el valioso trabajo de Paulo Freire y de muchas otras figuras del movimiento de pedagogía crítica puede ser transformador, y debe integrarse en los planes de estudio, la pedagogía y los proyectos epistemológicos;

-

Fomentar un diálogo significativo, pertinente y críticamente comprometido en todos los sectores de la sociedad; no se trata, ni debería tratarse, de frases vacías, golpes bajos, momentos de escarnio o declaraciones pigmalión sobre ser “los mejores”; esto podría implicar limitar las campañas electorales interminables y enfocarse en la participación democrática real antes, durante y después de las elecciones;

-

Crear más espacios y apoyos para la cultura y las artes en toda la sociedad; considerar presupuestos participativos para las artes en un nivel de financiamiento igual al de la defensa;

-

No nacemos racistas ni sexistas; si nos convertimos en ello, o no, ¿qué papel juega la educación? ¿Y qué relación tiene la democracia con esto? Problematicemos la educación y la democracia en los debates sociales, en lugar de suponer que ya las estamos alcanzando por medio de la educación; debe generarse una democracia más abierta y deliberativa para asesorar y tomar decisiones más allá de los intereses políticos partidistas;

-

Hacer de la no violencia un pilar central en la resolución de conflictos; matar no es la solución, ni lo son la violencia doméstica, el acoso o la intimidación; debemos buscar e implementar medidas preventivas y holísticas que consideren los factores socioeconómicos;

-

Promover relaciones interculturales basadas en la justicia social, y abordar el racismo, el sexismo y la xenofobia mediante leyes, educación, políticas, economía y relaciones socioculturales;

-

Apoyar la alfabetización mediática y la democracia deliberativa de forma auténtica, significativa y sostenida;

-

Dar un abrazo a alguien que no conoces, sonreír a desconocidos, ser amable, comprometerse con la solidaridad, actuar pacíficamente, y pensar en la solidaridad más allá de fronteras e identidades.

No existe la mejor persona ni el mejor país. Estamos todos en el mismo barco y, a pesar del aumento del nivel del mar y la turbulencia, el barco puede flotar, si así lo queremos.

Referencias

AmeriCorps. (2021). Volunteering and Civic Life in America. https://americorps.gov/sites/default/files/document/volunteering-civic-life-america-research-summary.pdf

Amnesty International. (2024). Indigenous Peoples’ Rights. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/#:~:text=There%20are%20more%20than%205%2C000,speak%20more%20than%204%2C000%20languages.

Amy, Douglas J. (2020). The Two-Party Duopoly. Second-rate democracy. https://secondratedemocracy.com/the-two-party-duopoly/

Baron, I. Z. (2024). Exploring the Threat of Fake News: Facts, Opinions, and Judgement. Journal of Political Communication. 77(2). https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10659129241234839

Banerjee, S. B. (2022). Decolonizing Deliberative Democracy: Perspectives from Below. J Bus Ethics, 181, 283–299. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04971-5

Broda, E. (2024). Media fragmentation and political polarization: A study of mainstream and alternative media consumption. Journal of Political Communication, 23(1), 45-62. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23808985.2024.2323736

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. (2021). Non-Governmental Organizations (NGOs) in the United States. https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/

CBC News. (2022, July 25). Pope Françis apologizes for forced assimilation of Indigenous children at residential schools. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-pope-alberta-apology-1.6530947

Carr, Paul R. (2020). Shooting yourself first in the foot, then in the head: Normative democracy is suffocating, and then the Coronavirus came to light. Postdigital Science and Education, 1-19. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00142-3

Carr, Paul R. (2022). Insurrectional and Pandoran Democracy, Military Perversion and The Quest for Environmental Peace: The Last Frontiers of Ecopedagogy Before Us. In Jandrić, P. & Ford, D. R. (Editors), Postdigital Ecopedagogies (pp. 77-92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97262-2_5

Carr, P. R., & Thésée, G. (2019). “It’s not education that scares me, it’s the educators…”:Is there still hope for democracy in education, and education for democracy? Myers Education Press.

Carr, Thésée & Rivas-Sanchez (Eds). (2023). The Epicenter: Democracy, Eco*Global Citizenship and Transformative Education / L’épicentre : Démocratie, Éco*Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire / El Epicentro: Democracia, Eco*Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. DIO Press.

Cause IQ. (2024). Directory of amateur sports clubs. https://causeiq.com/directory/amateur-sports-clubs-list/

Ceaser, J. W. (2012). The origins and character of American Exceptionalism. American Political Thought, 1(1), 3–28. https://doi.org/10.1086/664595

Chomsky, Noam. (2004). Hegemony or survival: America’s quest for global dominance. Penguin.

Chomsky, Noam. (2022). Chomsky on Democracy and Education. Routledge.

Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVRC). (2015). Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Commission de vérité et réconciliation du Canada. https://lc.cx/CzFo6q

Cornell University. (2015). Transcript of Cornell University’s Copy. https://rmc.library.cornell.edu/gettysburg/good_cause/transcript.htm

de Tocqueville, A. (2002). Democracy in America. University Of Chicago Press. (Original work published 1835)

Femia, Joseph V. (2003). Marxism and Democracy. Oxford University Press. https://academic.oup.com/book/10904

Giroux, Henry. (2018). American Nightmare: Facing the Challenge of Fascism. City Lights Publishers.

Giroux, Henry & DiMaggio, Anthony R. (2024). Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy. Bloomsbury Academic.

Government of Canada. (2023). An update on the socio-economic gaps between Indigenous Peoples and the non-Indigenous population in Canada: Highlights from the 2021 Census. https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1690909773300/1690909797208#exsum

Gone, J. P., Hartmann, W. E., Pomerville, A., Wendt, D. C., Klem, S. H., & Burrage, R. L. (2019). The impact of historical trauma on health outcomes for Indigenous populations in the USA and Canada: A systematic review. American Psychologist, 74(1), 20-35. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/amp0000338

Guardian investigation team. (2021, October 3). Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secret of rich and powerful. The Guardian. https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful

Henry, J. (2016). Taxing Tax Havens: How to Respond to the Panama Papers. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/belize/2016-04-12/taxing-tax-havens

Henry, F. & Tator, C. (2009). Colour of Democracy Racism in Canadian Society. Nelson Education.

Hurtado, C. (2019, August 14). The Pygmalion effect. Medium. https://medium.com/@cayehurtado/the-pygmalion-effect-28a65d2346eb

Independent Sector. (2023). Health of the U.S. Nonprofit Sector. https://independentsector.org/resource/health-of-the-u-s-nonprofit-sector/#:~:text=Nonprofits%20comprised%205.6%25%20of%20GDP,to%20the%20economy%20in%202022

Independent Sector. (2024). Health of the U.S. Nonprofit. Sector: A Quarterly Review: January 2024. https://independentsector.org/wp-content/uploads/2024/01/Health-of-the-US-Nonprofit-Sector_Quarterly-Review_Jan-2024.pdf

International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ. (2017, January 31). Explore the Panama Papers Key Figures. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/explore-panama-papers-key-figures/

Internal Revenue Service. (2019). Nonprofit Charitable and Other Tax-Exempt Organizations, Tax Year 2019. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5331.pdf

López, Ian Haney (2021, July 9). Can Democracy Survive Racism as a Strategy? Protect Democracy https://protectdemocracy.org/work/can-democracy-survive-racism-strategy/

MacNeill, T., & Ramos-Cortez, C. (2024). Decolonial economics: Insights from an Indigenous-led labour market study. Economy and Society, 53(3), 449-477. https://doi.org/10.1080/03085147.2024.2382628

Mann, C. C. (2005). 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus. Knopf.

McGoey, S. (2021, April 6). Panama Papers revenue recovery reaches $1.36 billion as investigations continue. International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-revenue-recovery-reaches-1-36-billion-as-investigations-continue/

McGreal, C. (2012, May 4). US should return stolen land to Indian tribes, says United Nations. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2012/may/04/us-stolen-land-indian-tribes-un

National Endowment for the Arts. (2023). Key to Arts and Cultural Industries U.S., 2021 [dataset]. https://www.arts.gov/impact/research/arts-data-profile-series/adp-34

National Endowment for the Arts. (2022). Artists and Other Cultural Workers. https://www.arts.gov/impact/research/NASERC/artists-and-other-cultural-workers

Newhouse, C. L., Abramson, A. J., Toepler, S. & Kim, M. (2023). Nonprofit Employment Estimated to Have Recovered from COVID Pandemic-Related Losses as of December 2022. https://nonprofitcenter.schar.gmu.edu/wp-content/uploads/2023/01/George-Mason-University-%E2%80%93-Nonprofit-Employment-Data-Project-%E2%80%93-Briefing-1.pdf

Newman, N. (2024). Journalism, media, and technology trends and predictions 2024. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2024

O’Donovan, J., Wagner, H. F., & Zeume, S. (2019). The value of offshore secrets: Evidence from the Panama Papers. The Review of Financial Studies, 32(11), 4117-4155. https://doi.org/10.1093/rfs/hhz017

Pruitt, S. (2023, July 12). Broken Treaties With Native American Tribes: Timeline. History. https://www.history.com/news/native-american-broken-treaties

Rasley, J. (2020). Reparations for Native American Tribes? Wicazo Sa Review, 35(1), 100-108. https://www.jstor.org/stable/48747388

Sandel, Michael J. (2022). Democracy’s Discontents. Belknap Press.

Shapiro, I., & Robert, A. D. (2024, November 11). Democracy. Britannica. https://www.britannica.com/topic/democracy

Smith, E., Shiro, A., Pulliam, C., & Reeves, R. (2022, June 29). Stuck on the ladder: Wealth mobility is low and decreases with age. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/stuck-on-the-ladder-wealth-mobility-is-low-and-decreases-with-age/

Sports Events and Tourism Association. (2023). 2021 State of the Industry Report. https://research.sportseta.org/wp-content/uploads/2023/04/2021-State-of-the-Industry-Report.pdf

Steinberg, S. & Down, B. (Eds.) (2020). The SAGE Handbook of Critical Pedagogies (three-volume set). Sage.

Stopler, Gila. (2021). The personal is political: The feminist critique of liberalism and the challenge of right-wing populism, International Journal of Constitutional Law, 19 (2), 393–402. https://doi.org/10.1093/icon/moab032

Taylor, A. (2001). American Colonies. Viking.

United Nations. (2019). State of the World’s Indigenous Peoples: 4th Volume. https://social.un.org/unpfii/sowip-vol4-web.pdf

United States Government. (2022). Best Practices for Identifying and Protecting Tribal Treaty Rights, Reserved Rights, and Other Similar Rights in Federal Regulatory Actions and Federal Decision-Making. https://www.denix.osd.mil/na/denix-files/sites/42/2023/02/Interagency-TTR-Best-Practices-Report.pdf

U.S. Department of State. (2009, January 20). The Progressive Movement and U.S. Foreign Policy, 1890-1920s. https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/ip/108646.htm

Merriam-Webster. (2024). Democracy. https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy#:~:text=A%20democratic%20system%20of%20government%20is%20a%20form%20of%20government,usually%20involving%20periodic%20free%20elections.

Zembylas, M. (2022). Decolonizing and re-theorizing radical democratic education: Toward a politics and practice of refusal. Power and Education, 14(2), 157-171. https://doi.org/10.1177/17577438211062349

Zhang, Y., Lukito, J., Suk, J., & McGrady, R. (2024). Trump, Twitter, and Truth Social: How Trump used both mainstream and alt-tech social media to drive news media attention. Journal of Information Technology & Politics. https://www.researchgate.net/publication/382751418_Trump_Twitter_and_Truth_Social_how_Trump_used_both_mainstream_and_alt-tech_social_media_to_drive_news_media_attention

- Chomsky ha escrito de manera extensa sobre una amplia gama de temas, incluyendo la lingüística, los medios de comunicación, la hegemonía estadounidense y la política exterior, por lo que una sola referencia no es suficiente. El archivo de Chomsky contiene docenas de libros, artículos, entrevistas, videos y otras publicaciones de interés: https://chomsky.info/. Su contribución a la construcción de una democracia sólida y crítica en las últimas décadas es inconmensurable. ↵

- Esta cita proviene de una entrevista con Michael Sandel el 16 de noviembre de 2024 en Amanpour and Company, disponible en YouTube, sobre el tema “Lo que la victoria de Trump dice sobre la sociedad estadounidense”: https://www.youtube.com/watch?v=Um017R5Kr3A ↵