Introduction

Paul R. Carr, Eloy Rivas-Sánchez & Gina Thésée

Le titre de ce livre contient une multitude de concepts, de jeux de mots, d’énigmes et d’images. « Pygmalion » trouve son origine dans la mythologie grecque et a donné naissance à un certain nombre de constructions, telles que l’effet Pygmalion, le complexe et le mythe. Souvent, dans la culture populaire, cela peut s’appliquer à quelqu’un qui vante, se vante, élève et/ou embellit son discours de manière à donner l’impression ou, plus audacieusement, à affirmer littéralement la pure vérité supposée d’une croyance particulière, même si toutes les preuves ou la plupart d’entre elles pointent dans la direction opposée. La démocratie est souvent associée à des systèmes philosophiques, idéologiques et de croyance, à des structures et à des modèles opérationnels, à des élections et à des partis politiques, ainsi qu’à des valeurs universelles telles que la liberté. Elle peut être comprise de manière fine/apolitique/non critique ou de manière épaisse/engagée/critique, ou de toute autre manière, et elle peut également être considérée comme un point final ou, au contraire, comme un processus.

Si vous le construisez, viendront-ils? est une citation reformulée du film Field of Dreams (1989), adapté du livre de Ray Kinsella, et joue sur le concept selon lequel si le personnage principal construisait un terrain de baseball, il viendrait, faisant référence à la relation distante que le personnage principal avait avec son père, et se connectant également à un joueur de baseball tristement célèbre d’une autre époque.

Ce livre cherche à faire le lien entre le sensationnalisme des cheerleaders dans certains cercles politiques, notamment aux États-Unis, où il est courant, attendu et impitoyablement trompeur de créer l’illusion et de la propager à chaque événement par le biais d’un symbolisme et d’une rhétorique nationalistes. Ce jeu de rôle laisse entendre qu’une nation et un peuple particuliers sont (vraisemblablement) supérieurs, meilleurs et logiquement plus naturellement bénis, tout en rejetant, en dévalorisant et en diminuant tous les autres. Répéter constamment le mantra selon lequel, par exemple, et ce n’est pas le seul cas, les États-Unis sont la démocratie la plus avancée, qu’ils sont une force de bien historique et qu’aucune autre société n’a atteint la liberté qu’ils ont cultivée grâce à leur démocratie est, ou peut être, une affirmation troublante et dangereuse, un acte acrobatique de Pygmalion qui exige de tous les présidents et candidats politiques qu’ils participent à la mascarade. Il n’existe aucune preuve de cette croyance, mais de nombreux indices montrent qu’elle ne peut pas être vraie. Alors pourquoi le dire et, plus important encore, quels sont les coûts et les effets du maintien d’une telle position?

En ce qui concerne la démocratie, les élections sont marquées par des gravures antidémocratiques, les inégalités sociales sont endémiques, l’industrie de la guerre empêche toute action démocratique robuste, le soutien constant aux dictatures et à l’oppression oblige le système à emprunter la voie basse, et l’injection de capital et de capitalisme/néolibéralisme rend extrêmement difficile et problématique toute tentative sérieuse de transformation de la société. L’éducation a été entraînée dans les montagnes russes du néolibéralisme et les espaces publics sont souvent fermés au dialogue (Carr, Thésée & Rivas-Sanchez, 2023).

Ce livre part donc du principe qu’une machine de propagande à rouleau compresseur tente de faire croire aux gens non seulement qu’il n’y a pas d’autre option, mais aussi que tout est le mieux possible. Il s’agit d’une forme débilitante de démocratie normative qui est, à tout le moins, quelque peu antidémocratique. Nous avons des élections (et une démocratie normative), quelque chose que « nous », soi-disant, ou « ils » ont construit, mais il n’est pas certain que « lui », « eux » ou « nous » viendrons à la fête.

Ou y sommes-nous déjà? Certaines chercheuse et chercheurs et écrivain·e·s affirment que nous vivons dans une démocratie duopolistique où les deux principaux partis dominent tout (Amy, 2020). Chomsky (2022) a critiqué la démocratie américaine, estimant qu’elle ne reflétait pas l’intérêt public, qu’elle dépendait fortement des forces de l’élite et qu’elle reposait sur une approche hégémonique du développement d’un empire mêlé à des problèmes de droits de l’homme[1]. Il existe également des critiques marxistes (Femia, 2003), indigènes et coloniales (Banerjee, 2022; Zembylas, 2022), féministes (Stopler, 2021) et antiracistes (Henry & Tator, 2009; López, 2021) de la démocratie normative, notamment la critique virulente d’Henry Giroux (Giroux, 2018; Giroux & DiMaggio, 2024) du modèle américain qui se transforme en éléments fascistes, imprégnés de suprématie blanche et d’un assaut contre l’éducation critique.

Notre Chaire UNESCO sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l’éducation transformatrice s’inspire de Paulo Freire (Thésée & Carr, 2020) et des nombreux cherch·eur·euse·s et activistes qui ont poursuivi son travail en matière de pédagogie. Le merveilleux travail de Peter McLaren et Antonia Darder, ainsi que de Joe Kinchloe et Shirley Steinberg, et de nombreux autres qui ont poursuivi ce travail fondamental en créant un espace de solidarité et d’action lorsqu’il semble que la démocratie normative va écraser la créativité humaine et l’humanité (Steinberg & Down, 2020). Carr a écrit son premier livre sur la démocratie et la pédagogie critique, intitulé Does your vote count? en 2010, et s’est interrogé, il y a une quinzaine d’années, sur la manière dont nous pourrions construire une démocratie significative à l’aide des concepts et modèles éducatifs freiriens. Nous continuons à réfléchir et à travailler sur ce projet, et avec Thésée (2019), ils et elles ont produit un livre intitulé “It’s not education that scares me, it’s the educators…”: Is there still hope for democracy in education, and education for democracy? (« Ce n’est pas l’éducation qui me fait peur, ce sont les éducat·eur·rice·s.… » : y a-t-il encore de l’espoir pour la démocratie dans l’éducation, et l’éducation pour la démocratie?) qui vise à synthétiser leur projet de recherche de près de deux décennies sur la démocratie et l’éducation.

Ce livre affirme que nous devons construire la démocratie plutôt que de répéter sans cesse que nous sommes les démocratiques et que nous avons le droit d’imposer notre volonté à ceux qui sont différents, par des guerres, un extractivisme excessif, des migrations forcées, des catastrophes environnementales et des transactions commerciales de type Panama Papers. Cette construction de la démocratie passe par le dialogue et la solidarité, l’ouverture et l’engagement, l’inclusion et le partage du pouvoir dans des espaces non hiérarchiques, avec des décisions prises par des personnes réelles en dehors des élections où tout le monde gagne. Ce livre problématise les médias, l’éducation, les processus de planification de la guerre, l’injustice sociale et les mouvements sociaux, et nous espérons que nous pourrons collectivement créer des espaces démocratiques (non normatifs) en impliquant la société civile, les secteurs marginalisés, les arts, les éducat·eur·rice·s, les citoyen·ne·s et les activistes. Nous aspirons également à nuancer et à définir les contours du potentiel de transformation de la démocratie anti-hégémonique en tant que contrepoids à la démocratie Pygmalion.

Ce volume contient plus d’une douzaine de chapitres rédigés par des collègues de huit pays, tous axés sur la problématisation de l’état de la démocratie aujourd’hui et sur la recherche de divers contours et formes de ce que nous appelons la démocratie Pygmalion. Nous espérons qu’à travers nos efforts, notre analyse et notre contextualisation de la démocratie normative, nous pourrons contribuer, même humblement, à la construction d’une démocratie plus significative, basée sur la solidarité et la justice sociale. Il est important de noter que, bien que les États-Unis jettent une ombre sur notre projet, notre intention n’est pas de réessayer uniquement le modèle, la manifestation et les réalités produites par le pays le plus affilié à la démocratie (normative). Cependant, l’élection présidentielle américaine de 2024 ne peut être négligée ou minimisée, et nos lectures et compréhensions de la démocratie, à un certain niveau, sont sollicitées, façonnées et influencées par la course de chevaux polarisée et polarisante qui s’est déroulée pendant plusieurs années et qui a culminé avec le retour de Donald Trump, malgré tout, à la tête du pays.

Nous sommes également redevables à Antonia Darder et Peter McLaren, qui ont respectivement rédigé l’avant-propos et la postface, liant le tout par leur analyse perspicace et provocante. Dans le reste de ce chapitre, nous continuons à développer le cadre conceptuel et théorique de la démocratie Pygmalion.

Qui dit que “We’re the greatest” (« nous sommes les plus grands »)?

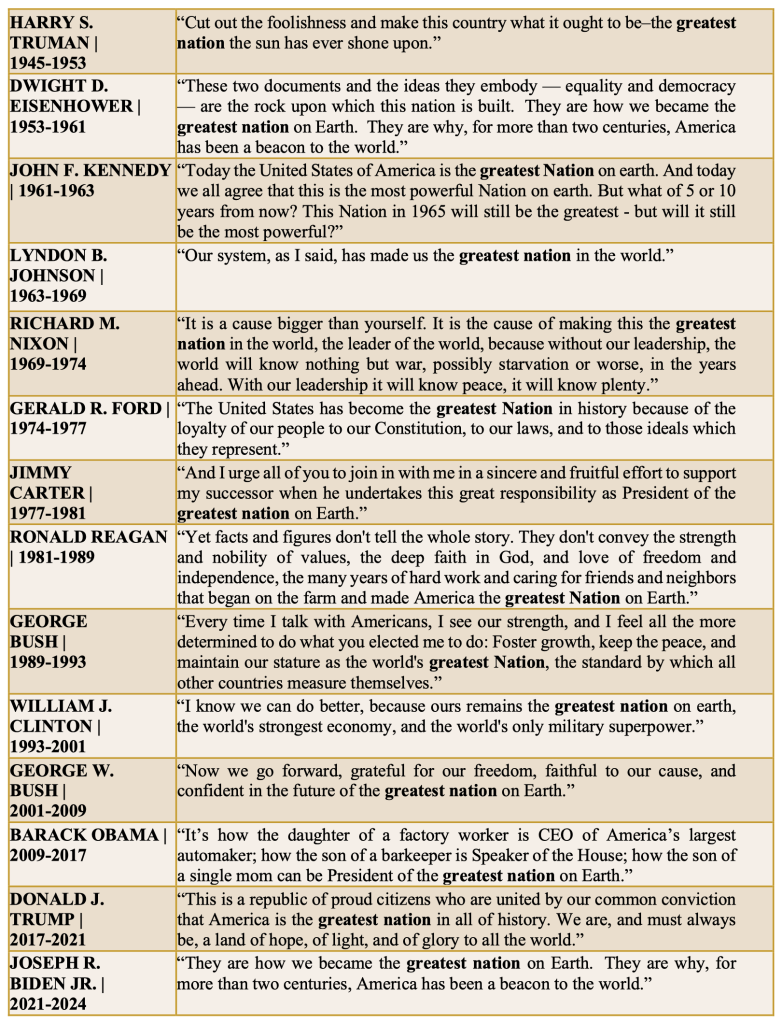

Comme le souligne Carr dans le premier chapitre, les États-Unis jouent le rôle d’un panneau d’affichage plus grand que nature, hyper-représentant une superpuissance dominatrice, un empire et la prétention d’être la « Voix du monde libre ». Les États-Unis se sont montrés extrêmement efficaces en se présentant comme le pays le plus démocratique de la planète, un pays pas comme les autres, en s’affublant de valeurs et de vertus supposées supérieures. Le tableau I.1A présente les déclarations des présidents américains depuis les années 1940 jusqu’à aujourd’hui. Indépendamment de l’affiliation au parti démocrate ou républicain, il existe un discours clair, inébranlable, étroitement lié et cohérent selon lequel les États-Unis sont la “plus grande” nation et la plus grande démocratie du monde.

Tous les États-nations affichent une certaine fierté à l’égard de leurs réalisations, de leurs constitutions, de leurs cultures et de leurs contributions au monde. Dans les dictatures absolues, il serait tout à fait normal d’adopter de manière extrêmement peu critique et viscérale tout ce qui provient du discours de ses dirigeant·e·s. Dans les démocraties, on croit généralement que la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté de la presse garantissent que l’État-nation ne sera pas envahi par la propagande et les interprétations étroites de ce que nous sommes. D’aucuns pourraient faire valoir que l’exaltation, le chauvinisme ou l’encouragement qui sous-tendent ces déclarations de prétendue supériorité morale ont pour but d’élever les gens et non de déformer la réalité. Quel mal y a-t-il à encourager les gens à s’efforcer d’être meilleur·e·s? C’est ce que nous faisons tout le temps dans le sport, n’est-ce pas? Nous nous disons que nous pouvons battre ou vaincre l’autre équipe, sans savoir si nous en sommes capables ou non. Nous disons à nos enfants qu’ils et elles peuvent devenir n’importe quoi, dans l’espoir de les encourager et de les inciter à ne pas perdre espoir. Alors pourquoi ne pas inonder la population de l’idée que « nous » sommes meilleur·e·s que tous les autres?

Faut-il s’inquiéter du fait que tous les présidents des États-Unis depuis quatre-vingts ans — et nous ne sommes pas allé·e·s plus loin, mais nous pensons qu’il devrait s’agir d’un mantra constant pour tous les présidents, à commencer par George Washington en 1789 — affirment sans équivoque que les États-Unis sont les « plus grands »? Cela pourrait-il nuire à la nation, à la société, à la psyché des citoyen·ne·s et de tous les peuples du monde? L’intention est-elle de supplanter la réalité, de cultiver la folie des grandeurs, de garantir l’enracinement de la discrimination et de l’ignorance, de diminuer les relations significatives avec les autres ou d’autres raisons?

L’hégémonie qui va de pair avec les rappels incessants, dont se font généralement l’écho tous les grands candidat·e·s et dirigeant·e·s des États-Unis, s’inscrit dans cette vision de l’Empire. La « grandeur » incontestée et la désignation apparemment évidente par des puissances supérieures d’une nation différente de toutes les autres vont à l’encontre de la réalité. Le premier chapitre de ce livre présente une analyse comparative de plusieurs États-nations avec les États-Unis et conclut que ces derniers sont confrontés à de graves défis et difficultés dans de nombreux domaines liés à la démocratie, notamment en termes de justice sociale, de criminalité, d’environnement, de liberté d’expression, d’élections et dans d’autres domaines. Cette analyse met l’accent sur le fait qu’il n’existe pas de « meilleure » nation; tous les pays sont confrontés à des questions, des problèmes et des inégalités. Le danger est de croire qu’une nation est la “plus grande” car cela peut conduire à une intériorisation massive de fausses croyances, une fausse conscientisation au sens marxiste du terme.

Qu’est-ce que « l’exceptionnalisme américain », d’où vient-il et pourquoi est-il maintenu (Ceaser, 2012; Raine, 2024)? Au début de la colonisation européenne de ce que l’on appelle aujourd’hui les États-Unis, une mythologie de la grandeur (« destinée manifeste »), des lumières et un lien avec la supériorité religieuse et morale ont régné sur les colonisat·eur·rice·s. Ce conflit, ce paradoxe et cette dissonance cognitive face à un génocide massif des Premières Nations, celles qui résidaient, cultivaient et s’attachaient à la terre et au territoire depuis des milliers d’années, pourraient apparaître aujourd’hui comme surréalistes et délirants. Comment le vol des terres des peuples indigènes pourrait-il être préordonné ou recevoir la bénédiction des principales institutions religieuses chrétiennes de l’époque? L’Église catholique a promu la doctrine de la découverte, qui a fourni un soutien explicite et tacite, un transport et un consentement à la colonisation des peuples et des terres indigènes (voir le chapitre de Jeff Share dans ce livre). Les immigrant·e·s qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 1600 fuyaient l’injustice européenne, jetant ainsi les bases de libertés et de manifestations glorieuses dans le Nouveau Monde. Alexis de Tocqueville (2002), en 1835, dans son ouvrage classique De la Démocratie en Amérique, a souligné le caractère « exceptionnel » du peuple américain par rapport aux monarchies et aristocraties européennes de l’époque. Encore une fois, cela se passait à une époque où l’esclavage et les inégalités de classe, de genre et autres étaient omniprésentes. Nous comprenons le contexte, les contraintes et la culture de l’époque, et reconnaissons que la vie n’était pas facile partout durant cette période, mais nous sommes également préoccupé·e·s par un récit durable basé sur cette période.

García (2022) affirme que les États-Unis ont une forte tradition mythologique, un credo américain qui se présente comme une société pleine de libertés, d’égalité et d’opportunités pouvant mener à la réalisation du « rêve américain ». La réalisation d’une vie épanouie et riche, fondée sur la mythologie de l’effort individuel, du dévouement et du mérite, était considérée comme un phénomène exclusivement américain. À l’époque contemporaine, la notion d’exceptionnalisme repose sur la croyance que les États-Unis jouent un rôle spécial qui leur est conféré par des puissances supérieures à toutes les autres nations, en raison de leur histoire, de leur système politique, de leurs valeurs démocratiques, etc. Est-il utile de maintenir la notion d’exceptionnalisme? Cela conduit-il à un nationalisme, un patriotisme, une notion de supériorité morale sur le monde, une xénophobie et d’autres dérivés injustifiés et nuisibles? Si les États-Unis sont naturellement meilleurs et supérieurs à toutes les autres nations, quelle en est la preuve? Les autres nations n’ont-elles pas elles aussi contribué à l’humanité mondiale? Le fait est qu’il n’y a pas de nation supérieure à toutes les autres et qu’inculquer cette fausse croyance peut conduire à beaucoup de mal.

Comment concilier le racisme, le sexisme, la pauvreté, la corruption, les guerres incessantes qui touchent plus directement la classe ouvrière, les dynamiques de pouvoir nébuleuses et les expériences vécues qui offrent un espoir minimal de transformation sociale et d’émancipation? Cette inculcation du complexe de supériorité d’être meilleure que toutes les nations ne conduit-elle pas à un rabaissement et à une ignorance consciente de ce que les autres sont, peuvent être ou seront? En se coupant du monde sous de faux prétextes, comme l’illustre l’exemption délibérée des accords environnementaux, des institutions des Nations unies telles que l’UNESCO, de la Cour pénale internationale et de nombreux autres accords, les États-Unis se trouvent dans une position inhabituelle, celle d’être censés être les « plus grands », mais de ne pas s’engager dans le monde à de nombreux niveaux. De même, comme c’est le cas dans toutes les Amériques, les États-Unis ont ratifié environ 370 traités (pas toujours volontairement) avec des nations autochtones (United States Government, 2022), qu’ils n’ont souvent pas respectés (United States Government, 2022; Pruitt, 2023) (et le Canada et de nombreux autres pays entrent également dans cette catégorie).

Ce contexte tente simplement d’étayer le fait que la formulation des élites, des dirigeant·e·s politiques et d’autres personnes soucieuses de maintenir leur hégémonie ne profite pas à la classe ouvrière, aux groupes marginalisés et aux personnes réparties dans l’ensemble de la société. Quel peut être l’avantage de croire que l’on est en quelque sorte supérieur aux autres, puis de se rendre compte, si les portes sont ouvertes à cette prise de conscience, que l’on a plus en commun avec les autres que ce que l’on a été amené à croire? En outre, que pourrait-il se passer si vous compreniez que vous pouvez apprendre des autres et que vous avez besoin d’être avec les autres pour votre propre préservation, pour la paix, pour la solidarité, pour les avantages socio-économiques mutuels, pour la survie de l’environnement et pour de nombreuses autres raisons humaines?

En fin de compte, nous soutenons que cette illusion de « grandeur » sous-tend le tissu même de la démocratie. Est-il possible d’être démocratique si tout le monde doit continuer à répéter que « nous sommes les plus grands », paradoxalement suivi d’une litanie de preuves, de faits, d’illustrations et de réalités qui brossent très certainement le portrait d’une nation qui vit des temps difficiles? La répétition de ce jeu patriotique national empêche-t-elle, par exemple, d’appeler à la paix ou de s’engager avec le monde à s’attaquer de manière plus complète à la catastrophe climatique? Limite-t-elle les voyages des citoyen·ne·s américain·e·s à l’étranger (qui sont relativement peu nombreux à voyager à l’étranger et à obtenir des passeports)? Limite-t-elle les relations interculturelles et interraciales? Limite-t-elle la recherche de la paix plutôt que le désir ou la préparation d’un conflit? Plus important encore, l’État-nation représente-t-il fidèlement, pleinement et légitimement les personnes qui vivent à l’intérieur de ses frontières?

Quelques notes annexes encadrant la (sur)réalité de la démocratie Pygmalion

Il existe une multitude de préoccupations et de questions qui pourraient être introduites dans le cadre de la démocratie Pygmalion, et les chapitres du livre, collectivement, fournissent les planches du plancher pour construire l’édifice. Nous voudrions souligner ici deux considérations essentielles, liées à l’avarice et au contrôle financiers massifs et, malgré cela, à la solidarité et à la générosité significatives de larges pans de la population. Auparavant, nous aimerions faire un bref commentaire sur l’état du monde d’aujourd’hui et sur la nécessité d’une démocratie réelle, transformatrice et critique pour combattre les problèmes d’origine humaine que nous voyons décimer la vie et l’environnement humains et non humains.

Comment devrions-nous envisager la démocratie au sein des États-nations et des systèmes internationaux plus larges qui valorisent, tolèrent et encouragent l’accumulation massive de richesses? L’ampleur de cette accumulation varie et, dans de nombreux cas, elle est infinie. L’effet sur la grande majorité des gens est manifestement débilitant, comme en témoignent les yeux de ceux qui vivent dans la pauvreté et sont confrontés à une vulnérabilité extrême. Quelques individus gravissent-ils sans effort les échelons pour mériter les sommes énormes qu’ils accumulent, en plus du statut et du pouvoir qu’ils acquièrent?

Plusieurs chapitres de ce livre examinent les subtilités des structures de pouvoir formelles et de la démocratie normative qui entretiennent la pauvreté. Le discours normatif, à travers la démocratie Pygmalion, est que les élect·eur·rice·s et l’économie néolibérale nivelleront le terrain, permettant aux gens de jouir d’un style de vie confortable de « classe moyenne ». Aux États-Unis, le discours de Pygmalion repose en partie sur l’idée qu’il n’existe pas de classe ouvrière, mais seulement une classe moyenne qui semble inclure à peu près tout le monde, à l’exception de quelques éléments de l’élite. Pourtant, la mobilité sociale semble plus discrète que la mythologie qui cherche à inclure tous les act·eur·rice·s soci·ales·aux dans un système supposé dynamique, fonctionnel et socialement juste (Smith, Gelrud Shiro, Pulliam, & Reeves, 2022).

L’une des variables les plus évidentes, choquantes et sous-estimées dans ce débat sur la contribution de chacun et le fait de « payer sa juste part » est peut-être le rapport sur les Panama Papers (Henry, 2016) en 2016 et les Pandora Papers (équipe d’enquête du Guardian, 2021) en 2021. Ensemble, la découverte de millions de documents par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a révélé que des dizaines de milliers d’entreprises et des centaines de personnes parmi les plus riches de la planète cachent leur fortune dans des abris fiscaux offshore, spécifiquement pour éviter de payer des impôts dans leur pays d’origine (Consortium international des journalistes d’investigation, 2017, 2021). Il est presque hallucinant de penser que les travaill·eur·euse·s doivent payer un pourcentage important de leurs salaires et de leurs revenus pour contribuer à la construction de la société dans laquelle elles et ils vivent, mais que les plus riches n’ont pas besoin d’y contribuer. Non seulement ces paradis fiscaux ne sont pas officiellement légaux, mais ils semblent être une sorte de jeu de société pour les riches et les célèbres afin de ne pas avoir à soutenir les masses dans leur propre pays. La valeur des actifs non taxés cachés dans et à travers ces réseaux bancaires panaméens est estimée entre 11 et 32 milliards de dollars (en dollars américains), un montant astronomique qui, s’il était taxé, pourrait certainement aider à fournir des services publics, notamment l’éducation et les soins de santé, dans le pays d’origine. Grâce au Consortium international des journalistes d’investigation, une partie des fonds a été récupérée (McGoey, 2021), et la révélation des Panama Papers et des Pandora Papers a rendu l’industrie financière internationale un peu plus transparente.

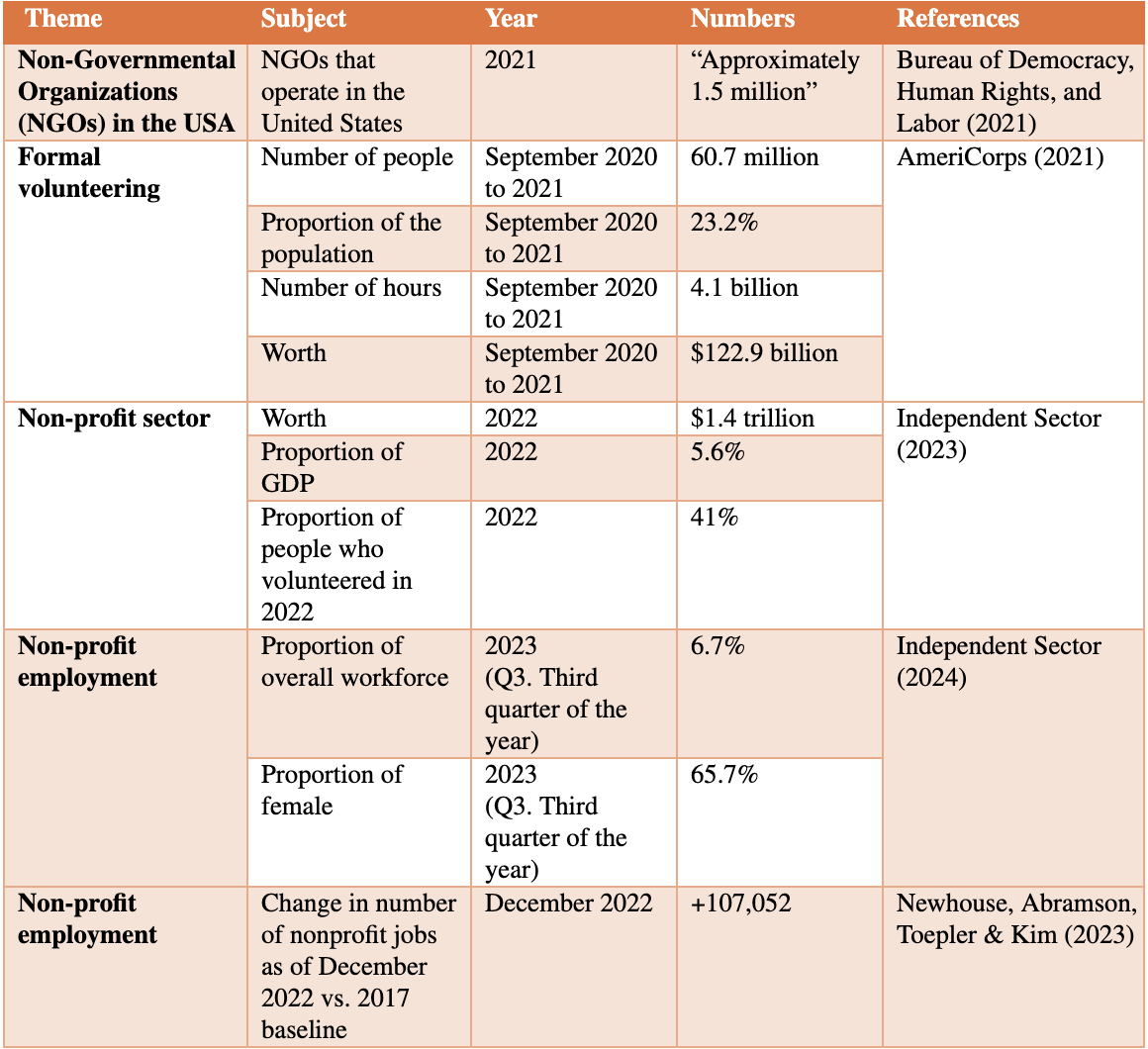

Pour juxtaposer la forme élitiste de la démocratie Pygmalion à haut niveau, au niveau de l’État-nation, à l’expérience vécue des individus, des groupes, des communautés et des sociétés dans la configuration plus large des relations sociales, nous devrions également prendre en considération la manière dont les gens développent, organisent, mélangent et construisent des expériences réelles en dehors des machinations et des considérations géopolitiques. Dans le contexte des États-Unis, comme l’illustre le tableau I.2A, il y avait en 2021 plus de 1,5 million d’organisations caritatives à but non lucratif enregistrées, dont plus de 60 millions de personnes consacrant plus de 4 milliards d’heures au bénévolat et générant une valeur considérable. En 2022, le secteur à but non lucratif est estimé à 1,4 trillion de dollars.

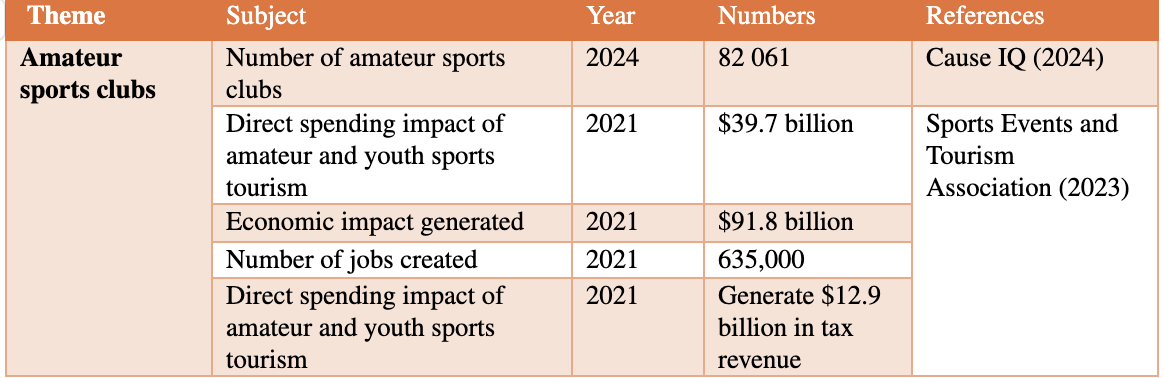

De même, le domaine du sport amateur aux États-Unis présente un vaste réseau de sports, de clubs, d’organisations, de bénévoles, d’impact économique et de tourisme (tableau 1.3A).

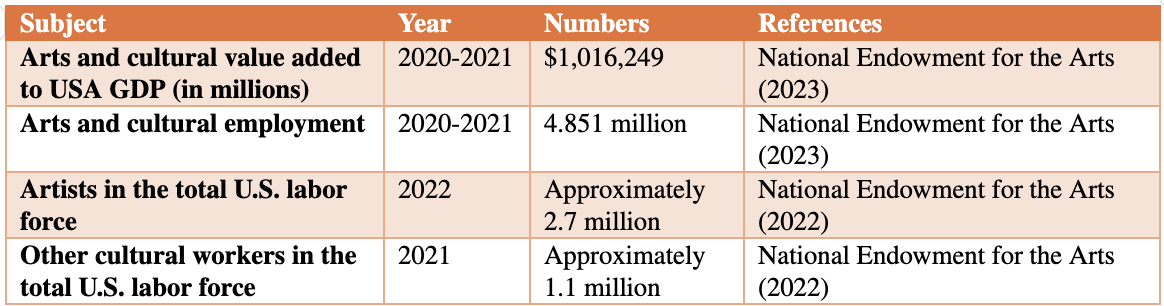

Enfin, les secteurs artistiques et culturels aux États-Unis constituent une autre force importante au sein de la société civile et des communautés, avec plus de 2,5 millions d’artistes et près de 5 millions d’emplois (tableau I.4A).

Ainsi, nous pouvons dire qu’il existe simultanément une avarice, une injustice et une inégalité importantes, alors que de nombreuses personnes sont également engagées dans une série d’activités nobles, édifiantes et efficaces visant à construire une société meilleure. Tous ces efforts individuels peuvent, selon nous, déboucher sur diverses formes de mobilisation collective. Les actes de bonté et de bienveillance, même s’ils ne sont pas largement reconnus, peuvent être transformateurs et conduire à une prise de conscience plus large. Nous ne disons pas cela d’une manière naïve, mais avec le sentiment mesuré et plein d’espoir que les bonnes actions, les actes, les gestes et les motivations sont nécessaires et fondamentaux pour soutenir les communautés et les sociétés. Pourtant, cette partie de l’équation ne semble pas être calculée dans les grandes lignes de la démocratie normative et électorale Pygmalion. Comment pourrait-il y avoir une discussion sur la démocratie sans les actes et les rôles infinis joués par les organisations de la société civile, souvent dans le but de soutenir les communautés. Le fait qu’une grande partie de ce service soit assuré sans rémunération est presque stupéfiant lorsqu’il est juxtaposé au modèle économique hyper-néolibéral et à l’obsession qui consiste à tout quantifier, en plaçant souvent le complexe militaro-industriel au premier plan.

Chaque nation et chaque société possède ces organisations, groupes et act·eur·rice·s qui construisent et développent les communautés. Le modèle démocratique de Pygmalion peut dérisoirement diminuer tous ces actes et act·eur·rice·s, alors que ce sont ces personnes, ces communautés et ces activités qui sont à la base des sociétés. Le conflit avec la géopolitique et les représentations des États-nations peut occulter les préoccupations et les défis de la vie réelle des travailleurs et de ceux qui construisent les communautés.

Conclusion

Nous sommes partis du concept que nous vivons dans une démocratie Pygmalion, une histoire presque fictive sur la façon dont tout est dit pour embellir la réalité de la gouvernance, de l’organisation et des forces de pouvoir tangibles qui existent pour nous faire croire que nous avons la liberté ultime, notamment par le biais d’un système à deux partis et d’élections tous les deux ans. Nous avons également fait allusion au film Field of Dreams et au refrain central (reformulé) : If you build it, will they come (Si vous le construisez, viendront-ils). Ce qui nous préoccupe, c’est que quelque chose a été construit et qu’il est normativement considéré comme irréprochable. Vous avez la possibilité d’exprimer votre proverbiale opinion/vote par le biais d’élections, qui servent à légitimer la structure même qui, selon vous, vous cause du tort. Il est même déconseillé ou inacceptable de remettre en question l’ensemble de l’opération (« si vous ne votez pas, vous n’avez pas le droit de vous plaindre » est un refrain courant). Alors qu’un grand nombre de personnes ne participent pas à ces élections normatives, ou le font en sachant qu’elles ne votent pas pour leurs intérêts, ou participent sous la contrainte, en votant pour le moindre mal, ou croient qu’il s’agit d’une escroquerie destinée à maintenir un système qui a très peu de chances de changer les circonstances matérielles et réelles des travailleurs, des marginaux, des minoritaires et d’autres personnes.

Hurtado (2018) propose que « L’effet Pygmalion est un type de prophétie auto-réalisatrice, un concept attribué à Robert Merton qui a dit que ‘la prophétie auto-réalisatrice est, au début, une fausse définition de la situation, évoquant un nouveau comportement qui fait que la conception initialement fausse se réalise. La validité spécieuse de la prophétie autoréalisatrice perpétue le règne de l’erreur’ » [traduction libre]. Ce qui était potentiellement destiné à changer positivement les comportements a, pour beaucoup, conduit au découragement, au désengagement et à l’incrédulité.

Lorsque nous pensons à la démocratie Pygmalion, nous devrions également ancrer le débat dans les Premières nations des Amériques. L’idée qu’une forme supérieure de démocratie puisse se nourrir d’un génocide culturel qui a réduit la population globale de 90 % est difficile à comprendre (Rasley, 2020). Dans les Amériques, nous nous trouvons sur des territoires non cédés. La population totale des Amériques avant le contact avec les Européens est estimée entre 90 et 112 millions de personnes (Mann, 2005), la majorité se trouvant dans ce qui est aujourd’hui l’Amérique du Sud, et environ 10 % dans ce qui est aujourd’hui l’Amérique du Nord (Taylor, 2001). Les traités ont été rompus (Pruitt, 2023), les territoires volés (McGreal, 2012), les politiques et les lois mises en œuvre pour effacer les cultures, les spiritualités, les langues et l’existence des autochtones (MacNeill & Ramos-Cortez, 2024). Les pensionnats au Canada et dans de nombreux autres pays, y compris aux États-Unis, ont laissé un héritage débilitant d’assimilation culturelle et linguistique, d’abus et de violence soutenue contre les droits et la souveraineté autochtones (CVRC, 2015; Gone et al., 2019). Des taux d’incarcération extrêmement disproportionnés, des conditions de scolarisation inférieures, des normes de soins de santé déficientes, des problèmes d’emploi, la discrimination raciale et d’autres problèmes caractérisent le contexte de nombreuses Premières Nations (CVRC, 2015; Government of Canada, 2023; Nations Unies, 2019).

Selon Amnistie Internationale (2024), « il existe plus de 5 000 peuples autochtones différents dans le monde, soit 476 millions de personnes, ce qui représente environ 6,2% de la population mondiale. Ils sont répartis dans plus de 90 pays de toutes les régions et parlent plus de 4 000 langues. » [traduction libre] Dans les Amériques, il est de coutume de reconnaître que nous nous trouvons sur un territoire non cédé, mais les mots ne suffisent pas. Nous devons repenser et réimaginer notre éducation, nos changements juridiques, notre engagement, notre solidarité et notre humanité, et l’absence de vérité, de réconciliation et d’engagement avec les peuples autochtones souligne la minceur du projet démocratique. Ce n’est qu’en 2022 que le Vatican a présenté des excuses pour la doctrine de la découverte qui a justifié et jeté les bases de la dépossession par les Européen·e·s des territoires des Premières nations pendant des siècles (CBC News, 2022; voir également le chapitre de Jeff Share dans ce volume pour une description plus complète).

Nous revenons donc à l’essence, à la signification, à l’interprétation et à la mythologie de la démocratie. Il y a environ 1500 ans, il était question de cités-États en Grèce et de la règle et (kratos) du peuple (dēmos) (Shapiro & Robert, 2024). Les dictionnaires et les définitions formelles fournissent une représentation normative :

-

gouvernement dans lequel le pouvoir suprême est détenu par le peuple et utilisé par lui directement ou indirectement par le biais d’une représentation.

-

unité politique (comme une nation) qui a un gouvernement démocratique.

-

croyance ou pratique de l’idée que tous les individus sont socialement égaux. [traduction libre] (Merriam-Webster, 2024)

Abraham Lincoln a résumé la démocratie en ces termes : « Du peuple, par le peuple, pour le peuple » [traduction libre] (Cornell University, 2013). Ces perspectives et cadres normatifs de la démocratie ont longtemps été considérés comme la signification même du concept.

Un certain nombre de philosophes, de théoricien·ne·s et d’activistes ont cherché à construire une forme de démocratie plus vivante et plus significative. Dans les années 1800 et 1900, de nombreux développements ont cherché à développer la démocratie progressive, la démocratie radicale, la démocratie délibérative et la démocratie autonomiste, parmi d’autres formes, y compris des conceptualisations socialistes et alternatives (U.S, Department of State, 2009).

Nous soutenons que la démocratie Pygmalion est en contradiction et en complicité avec la version plus fine de la démocratie normative qui se joue dans nos sociétés. Au fil du temps, dans un contexte de racisme, de sexisme, de xénophobie, de discrimination, de guerres et de conflits, d’appauvrissement, de dégradation de l’environnement, d’inégalités et d’élections inefficaces, il est difficile et problématique de croire que nous sommes dans l’une des définitions du dictionnaire de la démocratie. Le “pouvoir du peuple” doit également comprendre une analyse des relations de pouvoir, de la manière dont le pouvoir fonctionne et de la manière dont l’oppression peut être orchestrée par et à travers des relations de pouvoir inéquitables. Le qualificatif “soutenue” dans la phrase précédente est fondamental pour étayer notre affirmation selon laquelle la démocratie normative est une mythologie, un fantasme ou une image utopique qui ne s’applique pas au fonctionnement de la société ou à la manière dont elle peut être transformée. Ce livre cherche à étendre cette analyse à un certain nombre de contextes, de pays, d’environnements et de cadres, tous et toutes visant à problématiser la démocratie Pygmalion dans l’espoir de développer une démocratie plus vivante, plus critique et plus juste sur le plan social.

Bien que la question centrale des médias, des communications et des médias sociaux soit abordée dans plusieurs chapitres de ce livre, nous voudrions simplement noter que l’accès non filtré à une variété de plateformes, d’applications, de sources, de réseaux et de personnes traversant les frontières linguistiques, culturelles, philosophiques, politiques, géographiques et autres est une réalité irréfutable. Nous pouvons ajouter à cela l’intelligence artificielle, les algorithmes, la surveillance, la manipulation et les fake news, ainsi qu’une foule de mauvais act·eur·rice·s potentiel·le·s et la nécessité d’une éducation critique aux médias. Dans l’ensemble, il y a suffisamment de place pour construire et développer la démocratie et, parallèlement, pour la déformer et la démanteler. Broda (2024) exprime le sentiment d’une polarisation croissante de la consommation des médias, avec de nombreuses personnes enfermées dans des chambres d’écho qui confirment des préjugés et des croyances fortement ancrés. Baron (2024) partage ce point de vue et met en garde contre l’impact des algorithmes et les silos créés au sein de diverses perspectives. Newman (2024) étoffe la problématique en soulignant la menace que la prolifération de l’intelligence artificielle fait peser sur le journalisme d’investigation. Il ne fait aucun doute que les campagnes politiques, ancrées dans l’ère de la démocratie Pygmalion, sont entrelacées avec et dans les médias sociaux (Zhang, Lukito, Suk, & McGrady, 2024). Nous sommes désormais dans un monde postdigital (voir le chapitre de Petar Jandrić), à cheval entre les anciens et les nouveaux médias, les messages et les contenus créés par l’être humain et ceux construits artificiellement, ainsi que d’autres formes de vie, et des formes d’agence diverses et divergentes. Carr (2020, 2022) a souligné que nous évoluons également entre la démocratie 1.0 (traditionnelle/normative), la démocratie 2.0 (interactive avec le potentiel de justice sociale et de mini-publics) et la démocratie 3.0 (surveillance, algorithme et intelligence artificielle), le tout dans le contexte du néolibéralisme et de l’amélioration des communications.

Dans son ouvrage Democracy’ Discontents (2022), Michael J. Sandel explique que « les gens ont l’impression de ne pas avoir leur mot à dire sur la manière dont ils sont gouvernés, que leur voix ne compte pas » [traduction libre], « les gens ont l’impression, depuis un certain temps, que le tissu moral de la communauté, de la nation, les gens ont faim d’un sentiment d’appartenance, d’un sentiment de fierté, d’un sentiment de solidarité, et les gens se sentent déconnectés… » Ce sont là deux sources profondes du mécontentement sur lequel portait cette élection (2024)… » [traduction libre][2] Plusieurs chapitres de ce livre reprennent ce thème : nous ne vivons pas dans la démocratie que nous pensons être, de nombreuses personnes éprouvent un sentiment d’impuissance et de désespoir, ce qui fait du recours aux options d’extrême droite, voire fascistes, un choix raisonnable et de « bon sens ». C’est là que nous pensons qu’il y a un grand danger à perpétuer le « système » tel qu’il est.

Qu’est-ce que cela signifie et que pouvons-nous/devrions-nous faire? Nous espérons que ce livre apportera des connaissances, des repères, des propositions et une motivation pour affronter la démocratie Pygmalion. Surtout, nous espérons que ce projet s’inscrira dans le cadre des nombreux efforts, vastes, perspicaces et créatifs visant à construire une démocratie plus significative pour les citoyens.

Pour conclure cette introduction, après laquelle nous incluons les résumés de tous les chapitres, nous proposons ci-dessous quelques suggestions, dont aucune n’est facile à réaliser mais qui, ensemble, peuvent, nous l’espérons, déclencher et initier une réflexion significative. Puisqu’aucune personne, aucun groupe, aucune communauté, aucune société, aucune nation n’a la réponse… :

-

Nous devons réimaginer la démocratie parce que l’accent mis sur les objectifs normatifs a réduit l’essence même de la construction d’une société et d’une démocratie; la démocratie ne devrait pas être une course de chevaux pour gagner avec une légère marge, après des années de collecte de fonds, de campagne et de « politique »; des efforts significatifs devraient être faits pour reconstruire les processus et les systèmes qui visent à être et à construire la démocratie;

-

Enseigner la paix et enseigner la justice sociale, l’antiracisme, l’inclusion, l’équité et le changement social… et la démocratie; l’éducation aux niveaux formel, informel et non formel est fondamentale pour le changement social (Carr et Thésée, 2019);

-

Mettre fin à la course aux armements et au développement, à la production, à la vente et à l’utilisation d’armes; il n’y a pas de but noble à aider et à encourager l’industrie de la mort; cela nécessitera un engagement démocratique par le biais de lois, de l’éducation, de la société civile et des mouvements sociaux;

-

Cultiver et reconnaître l’engagement de la société civile; les individus, les communautés, les mouvements, les organisations, etc. ne sont pas simplement des États-nations; permettre aux gens de concevoir des processus démocratiques afin que leur voix, bien au-delà des élections Pygmalion, compte vraiment;

-

Mettre fin aux paradis fiscaux pour les ultra-riches; comment le fait de ne PAS payer d’impôts là où l’on vit peut-il être bénéfique pour le bien commun; cette proposition semble être d’une évidence criante, mais une véritable action démocratique est nécessaire pour rectifier la situation;

-

Problématiser le soutien formel et informel à la brutalité et à la répression; nous sommes complices de ce que l’État-nation fait en notre nom et nous devons donc avoir notre mot à dire sur la partie infâme de la militarisation et du conflit; rendre transparent le complexe militaro-industriel, le réseau infâme d’agences d’espionnage et de contacts/contrats visant à soutenir le conflit et la guerre;

-

S’engager auprès des peuples autochtones, les respecter et les soutenir (langues, cultures, droits, territoires, souveraineté); construire une démocratie sur le dénigrement des Premières nations n’est pas un projet dynamique, décent, inspirant et moralement juste; travailler à la souveraineté et à la réconciliation;

-

Cesser de feindre que l’environnement n’est pas une question centrale pour tous les humains et toutes les espèces et pour notre existence même; il s’agit d’une question mondiale qui doit être traitée par le biais de protocoles, d’accords et de projets nationaux et internationaux;

-

Mettre l’accent sur l’humilité; le merveilleux travail de Paulo Freire et de beaucoup d’autres dans le mouvement de la pédagogie critique peut être édifiant et devrait être intégré dans les programmes scolaires, la pédagogie et les projets épistémologiques;

-

Cultiver un dialogue significatif, pertinent et critique dans tous les secteurs de la société; il ne s’agit pas, ou ne devrait pas s’agir, de coups d’éclat, de coups bas, d’occasions de se faire remarquer et de déclarations Pygmalion sur le fait d’être le meilleur; cela pourrait signifier qu’il faut mettre un terme aux campagnes électorales sans fin et se concentrer sur un véritable engagement démocratique avant, pendant et après les élections;

-

Créer plus d’espace et de soutien pour la culture et les arts dans l’ensemble de la société; envisager un budget participatif pour les arts à un niveau de financement égal à celui de la défense;

-

Nous ne naissons pas racistes et sexistes; si nous devenons racistes et sexistes, ou non, qu’est-ce que l’éducation a à voir là-dedans?; problématisons l’éducation et la démocratie tout au long des délibérations sociétales plutôt que de croire que nous atteignons la démocratie dans et par l’éducation; une démocratie plus ouverte et délibérative devrait être créée pour conseiller et prendre des décisions au-delà des intérêts politiques partisans;

-

Faire de la non-violence un pilier central de la résolution des conflits; tuer les autres n’est pas la solution, pas plus que la violence domestique, les brimades, l’intimidation, etc;

-

Promouvoir des relations interculturelles fondées sur la justice sociale et lutter contre le racisme, le sexisme et la xénophobie (par la législation, l’éducation, les politiques, l’économie et les relations socioculturelles);

-

Soutenir l’éducation aux médias et la démocratie délibérative par des moyens authentiques, significatifs et durables;

-

Embrassez quelqu’un que vous ne connaissez pas, souriez aux étrangers, soyez gentils, engagez-vous dans la solidarité, soyez pacifiques et pensez à la solidarité au-delà des frontières et des identités.

Il n’y a pas de meilleure personne, ni de meilleur pays. Nous sommes tous et toutes dans le même bateau et, malgré la montée du niveau de la mer et les turbulences, le bateau peut flotter, si nous le voulons.

Références

AmeriCorps. (2021). Volunteering and Civic Life in America. https://americorps.gov/sites/default/files/document/volunteering-civic-life-america-research-summary.pdf

Amnesty International. (2024). Indigenous Peoples’ Rights. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/#:~:text=There%20are%20more%20than%205%2C000,speak%20more%20than%204%2C000%20languages.

Baron, I. Z. (2024). Exploring the Threat of Fake News: Facts, Opinions, and Judgement. Journal of Political Communication. 77(2). https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10659129241234839

Broda, E. (2024). Media fragmentation and political polarization: A study of mainstream and alternative media consumption. Journal of Political Communication, 23(1), 45-62. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23808985.2024.2323736

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. (2021). Non-Governmental Organizations (NGOs) in the United States. https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/

CBC News. (2022, July 25). Pope Françis apologizes for forced assimilation of Indigenous children at residential schools. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-pope-alberta-apology-1.6530947

Carr, Paul R. (2022). Insurrectional and Pandoran Democracy, Military Perversion and The Quest for Environmental Peace: The Last Frontiers of Ecopedagogy Before Us. In Jandrić, P. & Ford, D. R. (Editors), Postdigital Ecopedagogies (pp. 77-92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97262-2_5

Carr & Thésée, (2019). “It’s not education that scares me, it’s the educators…”: Is there still hope for democracy in education, and education for democracy?. Myers Educational Press.

Carr, Thésée & Rivas-Sanchez (Eds). (2023). The Epicenter: Democracy, Eco*Global Citizenship and Transformative Education / L’épicentre : Démocratie, Éco*Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire / El Epicentro: Democracia, Eco*Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. DIO Press.

Cause IQ. (2024). Directory of amateur sports clubs. https://causeiq.com/directory/amateur-sports-clubs-list/

Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVRC). (2015). Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Commission de vérité et réconciliation du Canada. https://lc.cx/CzFo6q

Cornell University. (2015). Transcript of Cornell University’s Copy. https://rmc.library.cornell.edu/gettysburg/good_cause/transcript.htm

Government of Canada. (2023). An update on the socio-economic gaps between Indigenous Peoples and the non-Indigenous population in Canada: Highlights from the 2021 Census. https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1690909773300/1690909797208#exsum

Gone, J. P., Hartmann, W. E., Pomerville, A., Wendt, D. C., Klem, S. H., & Burrage, R. L. (2019). The impact of historical trauma on health outcomes for indigenous populations in the USA and Canada: A systematic review. American Psychologist, 74(1), 20-35. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/amp0000338

Guardian investigation team. (2021, October 3). Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secret of rich and powerful. The Guardian. https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful

Hurtado, Cayetana. (2018). https://medium.com/@cayehurtado/the-pygmalion-effect-28a65d2346eb

Henry, J. (2016). Taxing Tax Havens: How to Respond to the Panama Papers. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/belize/2016-04-12/taxing-tax-havens

Independent Sector. (2023). Health of the U.S. Nonprofit Sector. https://independentsector.org/resource/health-of-the-u-s-nonprofit-sector/#:~:text=Nonprofits%20comprised%205.6%25%20of%20GDP,to%20the%20economy%20in%202022

Independent Sector. (2024). Health of the U.S. Nonprofit. Sector: A Quarterly Review: January 2024. https://independentsector.org/wp-content/uploads/2024/01/Health-of-the-US-Nonprofit-Sector_Quarterly-Review_Jan-2024.pdf

International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ. (2017, January 31). Explore the Panama Papers Key Figures. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/explore-panama-papers-key-figures/

Internal Revenue Service. (2019). Nonprofit Charitable and Other Tax-Exempt Organizations, Tax Year 2019. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5331.pdf

MacNeill, T., & Ramos-Cortez, C. (2024). Decolonial economics: Insights from an Indigenous-led labour market study. Economy and Society, 53(3), 449-477. https://doi.org/10.1080/03085147.2024.2382628

Mann C. C. (2005). 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus. Knopf.

McGoey, S. (2021, April 6). Panama Papers revenue recovery reaches $1.36 billion as investigations continue. International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-revenue-recovery-reaches-1-36-billion-as-investigations-continue/

McGreal, C. (2012, May 4). US should return stolen land to Indian tribes, says United Nations. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2012/may/04/us-stolen-land-indian-tribes-un

National Endowment for the Arts. (2023). Key to Arts and Cultural Industries U.S., 2021 [dataset]. https://www.arts.gov/impact/research/arts-data-profile-series/adp-34

National Endowment for the Arts. (2022). Artists and Other Cultural Workers. https://www.arts.gov/impact/research/NASERC/artists-and-other-cultural-workers

Newhouse, C. L., Abramson, A. J., Toepler, S. & Kim, M. (2023). Nonprofit Employment Estimated to Have Recovered from COVID Pandemic-Related Losses as of December 2022. https://nonprofitcenter.schar.gmu.edu/wp-content/uploads/2023/01/George-Mason-University-%E2%80%93-Nonprofit-Employment-Data-Project-%E2%80%93-Briefing-1.pdf

Newman, N. (2024). Journalism, media, and technology trends and predictions 2024. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2024

O’Donovan, J., Wagner, H. F., & Zeume, S. (2019). The value of offshore secrets: Evidence from the Panama Papers. The Review of Financial Studies, 32(11), 4117-4155. https://doi.org/10.1093/rfs/hhz017

Pruitt, S. (2023, July 12). Broken Treaties With Native American Tribes: Timeline. History. https://www.history.com/news/native-american-broken-treaties

Rasley, J. (2020). Reparations for Native American Tribes? Wicazo Sa Review, 35(1), 100-108. https://www.jstor.org/stable/48747388

Sandel, Michael J. (2022). Democracy’ Discontents. Belknap Press.

Shapiro, I., & Robert, A. D. (2024, November 11). democracy. Britannica. https://www.britannica.com/topic/democracy

Sports Events and Tourism Association. (2023). 2021 State of the Industry Report. https://research.sportseta.org/wp-content/uploads/2023/04/2021-State-of-the-Industry-Report.pdf

Taylor, A. (2001). American Colonies. Viking.

United Nations. (2019). State of the World’s Indigenous Peoples: 4th Volume. https://social.un.org/unpfii/sowip-vol4-web.pdf

United States Government. (2022). Best Practices for Identifying and Protecting Tribal Treaty Rights, Reserved Rights, and Other Similar Rights in Federal Regulatory Actions and Federal Decision-Making. https://www.denix.osd.mil/na/denix-files/sites/42/2023/02/Interagency-TTR-Best-Practices-Report.pdf

U.S. Department of State. (2009, January 20). The Progressive Movement and U.S. Foreign Policy, 1890-1920s. https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/ip/108646.htm

Merriam-Webster. (2024). democracy. https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy#:~:text=A%20democratic%20system%20of%20government%20is%20a%20form%20of%20government,usually%20involving%20periodic%20free%20elections.

Zhang, Y., Lukito, J., Suk, J., & McGrady, R. (2024). Trump, Twitter, and Truth Social: How Trump used both mainstream and alt-tech social media to drive news media attention. Journal of Information Technology & Politics. https://www.researchgate.net/publication/382751418_Trump_Twitter_and_Truth_Social_how_Trump_used_both_mainstream_and_alt-tech_social_media_to_drive_news_media_attention

- Noam Chomsky a tellement écrit sur une multitude de sujets, notamment la linguistique, les médias, l'hégémonie américaine et la politique étrangère, qu'une seule référence ne suffit pas. Les archives Chomsky contiennent des dizaines de livres, d'articles, d'interviews, de vidéos et d'autres publications intéressantes : https://chomsky.info/. Sa contribution au cours des dernières décennies à l'édification d'une démocratie solide et critique est inestimable. ↵

- Cette citation est tirée d'une interview du 16 novembre 2024 de Michael Sandel dans l'émission Amanpour and Company, disponible sur YouTube, au sujet de "What Trump’s Won Says About American Society". https://www.youtube.com/watch?v=Um017R5Kr3A ↵