1 Aperçu de la situation des mathématiques en Afrique et interpellation

L’Afrique est de loin le continent où les mathématiques sont le moins développées.

(Villani, 2010 : 8)

L’impact de l’adoption des principes mathématiques sur le quotidien du citoyen et de la citoyenne d’Afrique reste peu perceptible au point où cette quasi-absence d’effets tend à déterminer le désamour pour cette discipline; une situation qui amène à s’interroger sur la place, l’importance ainsi que l’avenir de cette discipline. Le mathématicien français Poincaré s’intéressait déjà en son temps à l’histoire et l’avenir des mathématiques (Poincaré, 1920), mais il explorait le sujet avec un regard occidental.

En Afrique, les acquis inestimables en matière de sciences ont été spoliés au cours de l’histoire (Fokam Kammogne, 2000) pendant les mouvements migratoires des populations résultant des différentes guerres sociopolitiques qui l’ont décimée. D’ailleurs, Gerdes (1994) présente un panoramique de résultats de recherche et des sources d’information se rapportant à l’histoire de la mathématique en Afrique subsaharienne. Pourtant, l’Afrique s’est toujours retrouvée en marge du développement des sciences mathématiques au point que Lumpkin (1987) se demande pourquoi le rôle et les contributions originales des Africain·e·s et de leurs diasporas dans le développement de la civilisation occidentale ont été omis ou relégués au second plan dans les manuels scolaires. Pourquoi le taux de décrochage et d’échec dans les filières mathématiques reste-t-il préoccupant?

Dans ce chapitre, nous examinons ce sujet avec un regard froid, en tirant avec Djebbar (2015) nos arguments du contexte africain à travers un état des lieux. Tout d’abord, nous dressons un bilan de l’échec et de décrochage dans les filières mathématiques, pour tenter de trouver des facteurs explicatifs tant à l’intérieur du système éducatif qu’à l’extérieur de celui-ci; ensuite nous analysons ces facteurs pour déboucher sur la nécessité d’agir suffisamment à temps pour mieux contrôler la dynamique du phénomène.

Constats généraux sur les pratiques d’enseignement-apprentissage et expérimentation des mathématiques

Taux d’échec et de décrochage élevés dans les filières mathématiques

Le bulletin de santé des mathématiques en Afrique et la situation de leur développement, dressés par Greenwald & Thomley (2012), révèlent globalement une difficulté majeure d’étudier les mathématiques africaines et les mathématiques en Afrique. Les autrices montrent l’existence d’une pratique ancienne des mathématiques, notamment à travers l’art et les jeux traditionnels. Toutefois, elles font remarquer que les systèmes éducatifs africains n’ont pas réussi à incorporer ces savoirs traditionnels pour en tirer le plus de bénéfice. C’est ainsi que nombre d’histoires anciennes sur les mathématiques africaines sont restées spéculatives, basées essentiellement sur une compréhension générale de la manière dont cette discipline évolue dans les autres sociétés. Cette rupture entre la vie et l’histoire d’une part, et l’éducation d’autre part entraîne des conséquences sur les performances scolaires. Aussi, dans son document de réflexion et d’orientation de l’année 2009, la Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) relevait-elle un certain nombre de « carences » qui affectent tant les infrastructures que les institutions en charge de l’éducation dans les pays africains francophones. De même, s’agissant de certains indicateurs scolaires peu reluisants en Afrique subsaharienne, Greenwald & Thomley (2012 : 13-15), se fondant sur le rapport de Mathematics in Africa de 2009, constatent qu’en Afrique centrale particulièrement, on enregistre de faibles pourcentages de fréquentation des écoles, un ratio apprenants/enseignant très élevé[1], un usage marqué des manuels scolaires mathématiques « recyclées » et peu d’enseignant·e·s formé·e·s dans la plupart de ces pays[2].

Le rapport 2009 sur les mathématiques en Afrique fait état de faibles pourcentages de la population scolarisée, de ratios élèves/enseignants élevés, d’une forte utilisation de manuels de mathématiques européens recyclés et de peu d’enseignants préparés dans la plupart des pays d’Afrique centrale, à l’exception du Cameroun. Tous ces faits rendent difficile la personnalisation de l’enseignement des mathématiques pour les élèves africains. Le Cameroun dispose d’un système éducatif plus développé, mais au niveau universitaire, il a du mal à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques qui ont été approuvés, et la plupart des cours de mathématiques y sont dispensés dans de grandes classes par du personnel de faible niveau. (Greenwald & Thomley, 2012 : 13-15)[3]

Des faits qui rendent difficile l’appropriation de l’éducation mathématique par les élèves et les étudiant·e·s africain·e·s. Cependant, le Kamerun[4] aurait développé un peu plus son système éducatif dans son ensemble, même si au niveau secondaire, il lutte encore pour répondre aux besoins en termes de places à pourvoir dans les filières mathématiques des facultés des sciences qui existent; sans oublier que la plupart des enseignements de mathématiques sont dispensés dans des salles à effectifs souvent pléthoriques, par des enseignant·e·s dont certain·e·s font quelquefois preuve d’une conscience professionnelle reprochable. Néanmoins, avec plus de la moitié de titulaires de doctorat en mathématiques de la sous-région Afrique centrale, ce pays pourrait y devenir leader dans l’éducation mathématique. Mais nous pensons que ce leadership camerounais annoncé et tant espéré risquerait d’être illusoire si ses « intellectuels » n’arrêtent pas de sacrifier l’école à des appétences politiciennes (Elanga Ateme, 2016), si des actions synergiques d’éducation, de formation, de contrôle et de suivi-évaluation de la jeunesse ne sont pas mises en place maintenant par tous les acteurs et toutes les actrices républicain·e·s compétent·e·s.

Greenwald & Thomley (2012 : 17) affirment qu’en Afrique de l’Est, le Kenya a des programmes de mathématiques de très haute facture au niveau du secondaire et qu’il a produit presque la moitié des docteur·e·s de mathématiques de cette sous-région. Malheureusement, la plupart des étudiant·e·s de mathématiques sont attiré·e·s par des professions autres que l’éducation, l’enseignement et la recherche à cause de la modicité des salaires dans ces secteurs socioprofessionnels. Dans cette sous-région d’Afrique, beaucoup d’efforts devraient donc être fournis au niveau du renforcement des structures pédagogiques pour améliorer l’éducation mathématique par le questionnement et pour la rendre aussi compétitive, c’est-à-dire capable d’innovations et d’inventions. Combien de ces thèses de recherche doctorale en mathématiques fondamentales ou appliquées corrélativement à celles d’autres disciplines sont soutenues en terre africaine[5] sans que les résultats ne profitent aux populations? Une réflexion sur cette question pourrait permettre de mieux apprécier le degré de maturité de l’Afrique, de celui de ses institutions scolaires et universitaires dans ce champ disciplinaire.

Les performances mensuelles, séquentielles ou trimestrielles des élèves sont des indicateurs clés de leurs niveaux d’acquisition des savoirs et de préparation aux examens de passage ou certificatifs. Celles de fin de la 4e séquence ou du deuxième trimestre sont d’autant plus importantes qu’elles sont calculées lorsque les taux de couverture des enseignements sont estimés à plus de 80 %. Au cours de l’année scolaire 2011/2012 par exemple, l’exploitation des données collectées auprès de quelques établissements de la région de l’Adamaoua a conduit aux statistiques suivantes : en classe de 3e, seulement 7,21 % d’établissements ont produit leur propre épreuve de la 4e séquence; 3,56 % ont pris pour épreuve de la 4e séquence l’épreuve zéro officielle du BEPC 2012 et le reste n’a pas du tout évalué. Les taux de réussite enregistrés en mathématiques pour cette 4e séquence ont été les suivants : classes de 4eA de l’Enseignement secondaire technique (EST) : 11,73 %; classes de 1re de l’Enseignement secondaire général (ESG) : 22,61 %; classes de 1re/EST : 18,54 %; classes Tle/ESG : 7 % et classes Tle/EST : 21 %.

Ces chiffres sont inquiétants et certaines raisons de ces mauvaises performances qui ont un rapport avec les enseignant·e·s et leurs enseignements seraient entre autres :

-

la mauvaise qualité des sujets (non-respect de la structure, mauvaise formulation des questions, objectifs mal définis, barème peu adéquat, mauvaise lisibilité du texte, etc.);

- la mauvaise préparation des élèves aux évaluations (complaisance pendant les séances de travaux dirigés et rigueur absolue lors des devoirs, évaluations surprises, etc.);

- les enseignements de qualité douteuse (objectifs mal définis et non atteints, mauvais choix concernant les activités de découverte et de consolidation proposées, absence de préparation de leçons, etc.);

- l’absence de stimulation suffisante de la pensée et de l’estime de soi chez les apprenante·s;

- la complaisance dans l’attribution des notes (notes fantaisistes ou imaginées sans évaluation préalable…) avec comme corollaire le niveau très insuffisant des apprenante·s;

- les méthodes d’enseignement peu interactives, mal adaptées aux intérêts et aux capacités des apprenante·s (l’élève n’étant ni au centre ni au-devant de son apprentissage);

- la mauvaise connaissance des réformes et des nouvelles définitions des épreuves d’examens par les enseignante·s. L’absence de correction des sujets des épreuves d’entraînement ou « épreuves zéros » par les enseignant·e·s sur le terrain, avec pour corollaire la légèreté dans les préparations matérielle et psychologique des élèves;

- l’absence de stratégie didactique ou de manifestation d’une passion susceptible d’émulation chez les jeunes apprenante·s.

Il faut aussi ajouter que les enseignant·e·s travaillent parfois dans un environnement peu confortable, peu agréable et caractérisé par des effectifs pléthoriques, une insuffisance ou mieux un manque de matériels didactiques, des bibliothèques qui, quand il en existe, sont pauvres en livres ou manuels adaptés aux programmes, des rapports de collaboration équivoques avec l’administration, etc. Mais le fait que les résultats des évaluations ne répondent pas aux attentes suscitera toujours des interrogations de la part de la communauté éducative. Et la responsabilité de l’enseignant·e sera toujours questionnée. Face à de telles difficultés, les acteurs et les actrices du secteur ont mis en place des cadres de réflexions et de solutions qui fonctionnent. Parmi ces actions, l’initiative de l’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) participe de cette action réparatrice. Interrogé sur le bienfondé de cette entreprise, Villani répond :

J’y adhère pleinement. Ce projet a été bâti en effet à partir d’un constat. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes Africains viennent poursuivre leurs études scientifiques en France. Or une fois formés, très souvent ils y restent ou s’installent dans d’autres pays, les mauvaises conditions matérielles, mais aussi parfois un environnement politique difficile, ne les incitant pas à retourner dans le leur. Ainsi le très fort potentiel, notamment en mathématiques, que j’ai évoqué, ne profite quasiment pas aux pays d’Afrique. Avec l’Initiative Next Einstein, l’AIMS a décidé de prendre ce scénario à rebrousse-poil en choisissant d’installer en Afrique chaque centre de formation qui sera développé dans le cadre de ce réseau. Ce seront alors les professeurs étrangers qui se déplaceront sur le sol africain pour dispenser leurs cours. Ce long travail permettra ainsi de former une première génération de professeurs qui, eux-mêmes, formeront une seconde génération apte à former les étudiants et ainsi de suite. (Villani, 2010 : 8)

Au Kamerun comme dans la plupart des pays en espoir d’émergence, et même dans certains pays dits développés, la vision que l’opinion a des mathématiques influe sur l’orientation scolaire et universitaire des jeunes. En effet, pour une moyenne de 100 élèves qui frappent aux portes du secondaire général ou technique, environ 25 % seulement s’orientent quelques années après vers une classe de seconde scientifique ou technique industrielle. Et plus tard, moins de 10 % seulement arrivent en classe de terminale SM[6] ou technique industrielle. Ces proportions restent gardées même au niveau des résultats aux examens certificatifs.

Au Gabon, les résultats d’une étude sur les filles et les sciences dans ce pays, menée pendant l’année universitaire 2015-2016 par Maroundou à travers une enquête sur une période de quatre années de 2009-2010 à 2012-2013, auprès de 55 étudiantes des niveaux licence et master, ont révélé (Demba et al., 2020) que le choix des filières scientifiques, le « surtravail » et leurs compétences en sciences ont été des facteurs déterminants pour se maintenir dans ces filières. En effet, dès l’école primaire, 23,6 % de filles enquêtées envisagent faire des études scientifiques; 38,2 % renouvellent leur projet en classe de troisième et seulement 3,6 % confirment leur choix en classe de seconde scientifique (palier d’orientation) (Demba et al., 2020 : 58).

Il convient de signaler, non pour s’en réjouir, mais pour révéler le niveau de complexité transcontinental du phénomène, qu’en Europe également, la situation n’est guère reluisante.

En France par exemple, pour la période allant de 1851 à 2005, les proportions de jeunes qui optent pour les filières scientifiques et sollicitant un baccalauréat technologique sont restées très faibles, en dessous de 30 %.

Tableau 1 : Statistiques des inscriptions en filières scientifiques en France (1851–2005) – Source : Encarta, 2009.

En effet, l’observance d’une croissance générale des données du tableau 1 ci-dessus laisse croire que la situation change en s’améliorant au fil du temps. Dans le cas présent, il s’agit d’une illusion statistique, car ces données représentent les fréquences brutes qui ne tiennent pas compte des poids totaux des inscriptions. S’agissant des données relatives aux baccalauréats technologique et professionnel, il faut se rendre compte qu’en réalité, le calcul des fréquences relatives sur ces données révèle que le taux le plus bas, soit 16,91 % = (3,4/20,1)*100, est enregistré en 1970 et le pic 29,66 % est atteint en 2000, pour descendre à 28,68 % cinq années après. Pour la même période, le taux des inscriptions au baccalauréat professionnel est resté en dessous de 18 % : soit 6,43 % en 1990, 17,5 % en 2000 et 16,14 % en 2005.

La situation camerounaise examinée sous l’angle des mathématiques reste aussi mitigée bien que ce pays annonce connaître l’émergence à l’horizon 2035. À titre d’illustration, en 2000, un centre d’écrit de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire général avait enregistré un total de 983 candidat·e·s inscrit·e·s dont 589 (soit 59,92 %) pour les séries littéraires, 313 (soit 31,84 %) pour les sciences expérimentales (série D) et 81 seulement (soit 8,24 %) pour les sciences mathématiques. Cette situation reste d’actualité en ce début du 3e millénaire, même dans les pays dits développés. Ainsi, pendant les années 2012 et 2013, soit plus d’une dizaine d’années plus tard, ces proportions n’ont pas vraiment changé de façon significative comme l’attestent les données suivantes enregistrées au ministère camerounais en charge de l’éducation du niveau secondaire.

Tableau 2 : Statistiques 2012-2013 des inscriptions aux examens gérés par la Direction des examens et concours (DECC)[7] – Source : www.minesec.gov.cm.

Ce tableau montre qu’en 2012, sur 202 189 enfants qui ayant frappé aux portes du secondaire, 159 873 soit 79,07 % se portaient candidat·e·s (avec certainement l’aval de leurs encadreurs·se·s et parents) pour l’enseignement général et seulement 42 316 soit 20,93 % pour l’enseignement technique et professionnel. Des proportions assez similaires ont été enregistrées en 2013 avec 78,87 % et 21,13 % respectivement. Pendant la même période et en fonction des besoins somme toute disproportionnés, l’État attribuait 91,78 % de places aux jeunes dans les Écoles nationales des instituteur·e·s de l’enseignement général (ENIEG) en 2012 contre 8,22 % seulement dans les Écoles nationales des instituteur·e·s de l’enseignement technique (ENIET). En 2013, l’attribution était de l’ordre de 92,76 % dans les ENIEG contre 7,24 % dans les ENIET. Pourtant, les responsables de l’éducation et les politicien·ne·s martèlent au quotidien que l’émergence économique passe par le développement technologique et industriel qui a fortement besoin des mathématiques pour s’implémenter.

Au sortir du cycle secondaire, ces disproportions semblent se maintenir, et même s’étriquer.

Tableau 3 : Statistiques 2012-2013 des inscriptions aux examens gérés par l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC)

Du tableau ci-dessus, il ressort qu’en 2012, sur 188 796 candidats au probatoire, 76,92 % appartenaient à l’enseignement général contre 23,08 % pour l’enseignement technique et professionnel. En 2013, les chiffres étaient de 197 424 avec 79,7 % pour l’enseignement général et 20,3 % pour l’enseignement technique.

Au Kamerun, le sous-système anglophone n’est pas du tout épargné par ce phénomène.

Tableau 4 : Statistiques 2012-2013 des inscriptions aux examens gérés par le General Certificate of Education (GCE) Board[8]

De ce tableau, il ressort qu’en 2012 dans le sous-système anglophone, 86,6 % de jeunes étaient candidat·e·s aux examens de l’enseignement général contre 13,4 % pour l’enseignement technique, et en 2013, on enregistrait 86,38 % contre 13,62 % respectivement. Entre 2011 et 2014, les informations collectées pour la région de l’Adamaoua révèlent, par rapport aux inscriptions enregistrées aux examens Probatoire et Baccalauréat, les chiffres suivants :

Tableau 5 : Statistiques 2011–2014 des inscriptions en maths aux examens OBC/Adamaoua – Source : Archives DRES/AD.

En général, les résultats obtenus en mathématiques pour tous les examens officiels ne sont pas du tout reluisants, et ils ne sont pas de nature à développer de la sympathie à l’égard de cette discipline. Les performances dans les classes intermédiaires sont également mitigées. En effet, en octobre 2010 à l’occasion d’un séminaire de renforcement des capacités des animateurs pédagogiques des sciences de la région de l’Adamaoua, un inspecteur pédagogique de mathématiques, Monsieur Adjaba Biwoli, dans son propos introductif aux travaux en atelier, déclara :

Les mathématiques restent un grand facteur d’échec scolaire. Cette année par exemple, 4,9 % des élèves de notre région ont eu la moyenne en mathématiques au BEPC et 16 % seulement au Probatoire D. Pourtant, le sujet du BEPC concerné était essentiellement constitué d’exercices isomorphes […] à ceux régulièrement traités en classe! Au probatoire D aussi, nos candidats se sont montrés en majorité, incapables de traiter les exercices similaires à ceux abordés en classe et pire, pantois devant ceux de type nouveau. Les raisons évoquées par les enseignants ne manquent pas de pertinence. Seulement, leurs pratiques de classe favorisent-elles toujours le réinvestissement des connaissances dans des exercices classiques ou innovants? (Adjaba Biwoli, propos recueillis par l’auteur, 2010)

Au cours de ce séminaire qui avait pour thème central « Comment amener les élèves à pouvoir réinvestir leurs connaissances en mathématiques? », il s’était agi de mettre sur pied des stratégies opérationnelles plus efficientes devant contribuer au renforcement de l’autonomie dans le travail des apprenant·e·s.

Au regard de cette observation, nous nous étions engagé·e·s, dès le lendemain, à suivre les résultats en mathématiques aux examens des sessions à venir. Aussi, pour l’examen certificatif du BEPC en particulier, il ressort cet extrait des statistiques régionales.

Tableau 6 : Taux de réussite 2011 – 2014 en mathématiques au BEPC/Adamaoua – Source : Archives DRES/IPR/SC/AD

Ces données qui donnent l’impression que la situation est relativement stable dans l’Adamaoua corroborent à souhait la thèse selon laquelle peu de jeunes réussissent dans les séries mathématiques. La hausse relative du taux de réussite en mathématiques en 2014 peut davantage se justifier par la taille réduite de l’échantillon considéré que par l’amélioration des performances des candidat·e·s. D’autres chiffres disponibles, relatifs aux performances des candidat·e·s aux trois examens (BEPC, Probatoire et Baccalauréat) des sessions 2011 et 2012 dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Sud se présentent comme suit.

Tableau 7 : Quelques chiffres des examens 2011 et 2012 dans trois régions du Kamerun[9] – Source : Observatoire des examens 2012/SS-MATHS/MINESEC.

Pour ce qui est du BEPC particulièrement, les chiffres enregistrés sont aussi parlants. En 2015, sur un échantillon de 813 candidat·e·s d’un centre de corrections, seulement 36 ont eu une moyenne au-dessus de 10/20 en mathématiques, soit un taux de réussite très bas de l’ordre de 4,42 %. Cinq années après, c’est-à-dire en 2020, la situation ne s’est guère améliorée. La synthèse des chiffres tirés des rapports des chef·fe·s de secrétariat de trois grands sous-centres[10] de corrections du même examen dévoile un niveau de performance très préoccupant : pour un échantillon représentatif de 3 988 copies de mathématiques corrigées, seules 158 copies ont porté une note totale définitive au-dessus de 40/80. Soit un taux de réussite d’environ 3,96 %. Les arguments susceptibles d’apporter des justificatifs recevables à ce statu quo dans la dynamique des performances des candidat·e·s sont essentiels pour réorienter et renforcer la lutte contre les phénomènes d’échec et de décrochage. Dans le cas présent, à quel degré la baisse constatée est-elle imputable à la situation de la Covid-19?[11] Et même si c’était le cas, cette pandémie ne constituerait qu’un élément aggravant qui vient s’ajouter à un problème déjà existant. Compte tenu du fait que les enseignements en présentiel connaissent déjà un certain nombre de problèmes encore sans solutions (la répartition des élèves par classe, par exemple), comment imaginer les images géométriques à la radio ou la télévision? Cette approche d’enseignement/formation à distance ne crée-t-elle pas davantage de problèmes au rang desquels les inégalités d’accès aux différentes formes de savoirs entre les apprenant·e·s?

Par ailleurs, la programmation des horaires de passage de certaines épreuves scientifiques à cet examen, ainsi qu’au Probatoire et au Baccalauréat scientifiques de l’enseignement général ne joue pas toujours en faveur du relèvement du niveau des performances des candidat·e·s. En effet, l’épreuve de français qui passe en priorité aux premières heures de la matinée dans le programme du déroulement des épreuves écrites regroupe à elle seule trois épreuves pour 3 heures 45 minutes : Orthographe (45 minutes), Étude de texte (1 heure) et Composition française (2 heures). Cependant, les mathématiques qui sont également une discipline transversale enseignée depuis le cycle maternel sont réduites à une seule et très longue[12] épreuve qui ne dure que deux heures. De plus, il faut constater pour le déplorer que dans les séries C, D et TI (Technologie de l’information), le passage des épreuves des matières phares comme la Physique-chimie, les Sciences de la vie et de la terre et l’Informatique, c’est-à-dire les matières du premier groupe dans les programmes d’enseignement, soit programmé pendant les deux dernières journées sur les quatre que couvrent les examens. Les élèves affrontent ainsi leurs matières principales dans un état psychosomatique de fatigue agissante.

L’Enseignement technique et professionnel n’est pas sans connaître aussi de telles performances; car ici également, les filières industrielles technologiques (secteur du tertiaire avec les parcours comme la fiscalité, la monnaie et les finances) qui exigent de bonnes bases en mathématiques sont peu fréquentées par les jeunes, au profit de certaines spécialités dites commerciales[13] qui en demandent moins. L’enseignement supérieur a également fort à faire pour sortir de cette situation (Banque Mondiale, 2003 : 90).

De nombreux jeunes éprouvent des difficultés en mathématiques. Plusieurs abandonnent cette discipline ou choisissent des formations qui leur permettraient d’éviter tout contact avec elle. Cette situation conduit à la circulation et à la diffusion d’un certain nombre des préjugés rétrogrades et même des mythes relatifs à cette discipline (Flato, 1990; Kindschi, 2005). Dans les institutions scolaires et mêmes universitaires, certains jeunes entrent en salle de cours avec la certitude que la leçon sera ennuyeuse. D’autres croient que la réussite dans cette matière dépend de la possession d’un talent ou d’un don spécial (supérieur), la fameuse « bosse des maths », oubliant parfois que l’enseignant également ne sait absolument pas tout. Les mathématiques ne sont pas réservées à une catégorie de personnes, scolarisées ou non scolarisées. Elles sont la façon de penser opérationnelle et opératoire de chacun. Les mathématiques élémentaires exemptées de leurs symboles et autres figures géométriques sont une activité populaire qui n’exige aucune condition fondamentale préalable pour les exercer, les pratiquer à une dimension élémentaire. C’est là le tremplin pour toute phase d’apprentissage. Des enfants aux adultes, aucun n’échappe aux mathématiques; tous et toutes les pratiquent de manière consciente ou inconsciente.

Persistance des préjugés néfastes sur les mathématiques et nos motivations

Nous avons aujourd’hui la certitude que les craintes causées par les mathématiques en milieux scolaire (Inanan Kouéiwon, 2018) et universitaire (Pilon, 2006) sont importantes et elles influent sur les comportements psychosociaux de nombreux individus notamment en Afrique malgré les innovations pédagogiques, didactiques et technologiques de plus en plus modernes. Il s’agit bien entendu de ce comportement réfractaire couplé à une antipathie à l’égard des sciences mathématiques, résultat des jugements préconçus, défavorables et erronés qui dénaturent l’esprit de cette matière et provoquent de multiples démissions non seulement dans cette discipline, mais aussi dans les filières apparentées. Ce mouvement prend d’ailleurs, et depuis un certain temps, une autre forme. On donne l’impression de s’intéresser aux mathématiques en admirant simplement ceux et celles qui s’y exercent sans pour autant s’engager véritablement à les faire soi-même. Ce phénomène est très observable chez les jeunes, notamment chez de nombreux·se·s enseignant·e·s de matières dites littéraires, quand il faut finaliser différents rapports d’activités en dressant des statistiques mensuelles, séquentielles, trimestrielles ou annuelles. Ces personnes choisissent assez souvent de procéder par la « sous-traitance », c’est-à-dire faire faire par une tierce personne cette activité quand elles sont contraintes de les produire dans leur rapport d’activités.

De 1999 à 2015, nous avons régulièrement interrogé des élèves, des étudiants, des apprenant·e·s des centres de formation, ainsi que des personnes rencontrées dans des associations socioculturelles sur la discipline qui leur a causé plus de problèmes de compréhension et d’assimilation pendant leur cursus scolaire. Cette enquête psychosociologique réalisée auprès de plus de huit mille (8 000) personnes lettrées de différentes générations et étalée sur seize années visait à mesurer la proportion et le degré d’appréhension des mathématiques chez ces personnes. Les résultats ont révélé qu’un nombre très élevé a eu maille à partir avec le calcul, les problèmes, l’arithmétique et aujourd’hui les mathématiques. En effet, chacun y allait de ses propres raisons, pour dire et expliquer en quoi les mathématiques furent un véritable obstacle pendant leur scolarité. C’est ainsi que, sans distinction du niveau d’étude des personnes interrogées, nous avons pu noter quelques raisons pertinentes :

-

les mauvaises notes enregistrées aux évaluations;

-

la pauvreté et l’insuffisance d’encadrement des parent·e·s (avec comme corollaires le manque de manuels scolaires et les abandons scolaires);

-

trop d’exercices difficiles à faire, sans rapports visibles avec le contexte environnemental des élèves;

-

le vocabulaire et les formules difficiles à comprendre (faits de symboles et de représentations bizarres);

-

l’absence de stimulation suffisante (par les enseignant·e·s) de la pensée et de l’estime de soi chez l’élève;

-

les concepts et notions abstraits sans applications directes dans l’environnement (par exemple les espaces métriques, les notions de limite, de continuité, de convergence, de dérivation, etc.);

-

des enseignant·e·s trop pressé·e·s de finir les programmes et peu soucieux des difficultés des apprenant·e·s (avec une rigueur presque martiale pour certain·e·s et un laxiste presque déconcertant pour d’autres);

-

les méthodes d’enseignement qui ne permettent pas facilement de s’exercer quand l’on se retrouve seul·e;

-

trop de matières indépendantes sans rapports visibles entre elles.

C’est ainsi qu’environ quatre mille neuf cent deux (4 902) personnes, soit une proportion de 61,28 % d’individus a rencontré des difficultés en mathématiques à un moment donné de leurs cursus scolaire et universitaire[14]. Dans le même ordre d’idées, en 2016-2017, Inanan Kouéiwon (2018) a interrogé 150 élèves de 15 classes du lycée moderne de Yopougon-Andokoi en Côte d’Ivoire, qui devaient classer les matières dites « bêtes noires » de leur programme : « Ces matières ”bêtes noires” sont les suivantes : philosophie (25 %), mathématiques (23 %), langue (21 %), sciences physiques (14 %) » (Inanan Kouéiwon, 2018 : 107). Les résultats des deux travaux, tout en paraissant éloignés l’un de l’autre, se complètent. Non seulement les univers de travail diffèrent quantitativement et qualitativement, mais les objectifs également. Le tout pour une même finalité à savoir, montrer que les mathématiques sont parmi les « disciplines-obstacles » à franchir pour réussir à l’école.

Pour les adultes que nous avons questionnés, les réponses[15] comme celle-ci étaient légion :

Les mathématiques, avec ces techniques de raisonnement, ces expressions, ces symboles et ces formules bizarres qui n’ont rien à voir avec le concret. Je ne sais vraiment pas à quoi elles servent dans la vie, sinon à faire perdre du temps aux gens. Par ailleurs, ceux qui réussissent dans cette matière deviennent presque toujours enseignants et finissent leurs jours dans la misère et la pauvreté. En tout cas, il faut être doué pour voir clair en cette matière-là!

De ces propos, on peut dégager deux idées phares. D’une part, certain·e·s trouvent que les mathématiques sont quelque chose d’étrange et en déphasage avec la vie réelle. Elles utilisent une langue abstraite et d’un abord abscons, et le ou la mathématicien·ne lui ou elle-même ne semble pas payer de mine. D’autre part, on reconnaît une qualité positive essentielle au ou à la mathématicien·ne : il ou elle est un·e être doué·e. C’est cette situation que nous appelons le paradoxe du ou de la mathématicien·ne qui rappellerait l’image de « l’Albatros » de Baudelaire par exemple.

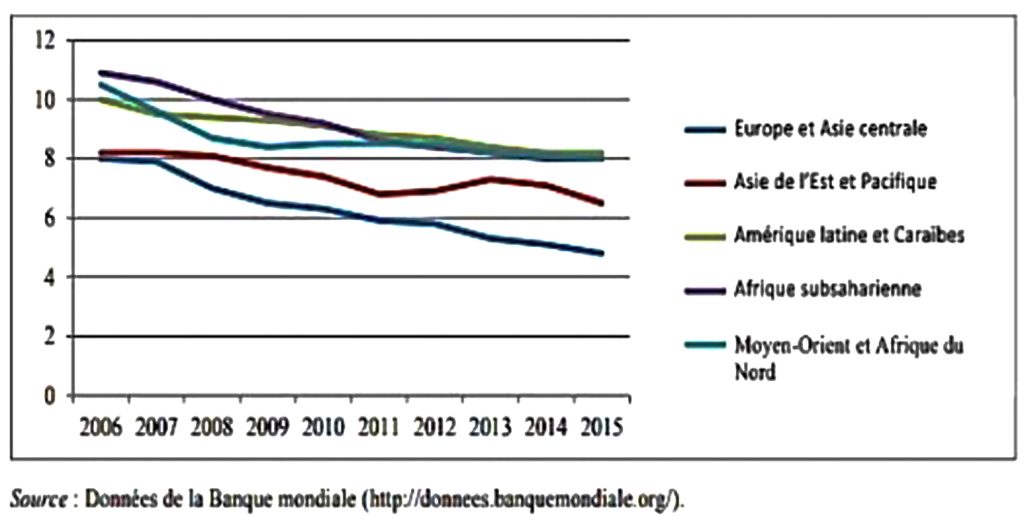

En réalité, ce n’est pas entièrement la faute de ces personnes qui perçoivent les choses de cette manière, car en Afrique comme ailleurs, cette discipline a souvent été dégradée et son enseignement faussé par certains individus non professionnels; ces personnes se revendiquant des courants épistémologiques mal compris, notamment les logiciens, les formalistes, les axiomatiques, les déterministes, etc., au point que les apprenant·e·s gardent le souvenir d’une discipline qui les rebute. D’ailleurs, dans le discours des jeunes scolarisé·e·s ou post-scolarisé·e·s, les mathématiques restent toujours la bête noire dans les programmes d’enseignement (Inanan Kouéiwon, 2018). Cette perception des mathématiques, qui n’a contribué qu’à présenter une image de complexité absolue et à entretenir des idées préconçues défavorables à cette discipline, semble n’avoir pas beaucoup changé dans les esprits. Les raisons de ce discrédit sont multiples et l’appétence pour les mathématiques reste d’autant moins partagée qu’il y a quelques décennies. Cette situation n’est pas une exclusivité africaine. En effet, d’après Le Cam et al. (2016), deux études menées par Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS Advanced) et portant sur les niveaux de motivation des élèves de terminale S (de 10 pays des continents américain, asiatique et européen) en mathématiques ont permis de faire des comparaisons entre l’entame et la fin de la période de 1995 à 2015. Le pourcentage d’élèves qui déclarent s’ennuyer lors des cours de mathématiques est passé de 17,9 % en 1995 à 34,4 % en 2015 dans ces pays. La conséquence immédiate est qu’on observe que la variation du niveau de motivation affecte de façon significative la psychologie et le profil de formation de ces élèves, créant ainsi une entrave émotionnelle sérieuse qui vient s’ajouter aux préjugés défavorables, déjà nombreux.

En mathématiques, les émotions sont une autre source fréquente de difficultés. Cette discipline effraie beaucoup de gens, au point qu’on parle « d’anxiété mathématique » (Ashcraft, 2002). On sait que cela peut bouleverser les stratégies cognitives et la mémoire de travail (Ashcraft & Kirk, 2001). L’anxiété mathématique est un problème important pour l’enseignement des mathématiques, et il serait bon que les scientifiques cherchent à identifier des méthodes permettant d’y remédier (OCDE, 2007 : 111).

Certain·e·s jeunes scolarisé·e·s trouvent que les mathématiques sont une discipline hermétique, difficile à cerner et loin de la réalité. Le premier contact avec les mathématiques est parfois très déconcertant pour nombre de jeunes. Ces derniers sont surpris par les premiers cours de mathématiques auxquels ils assistent, car ils s’étonnent qu’une démonstration soit encore nécessaire pour établir une proposition mathématique qui d’emblée semble évidente. C’est ainsi qu’ils éprouvent des difficultés à comprendre et développent une désaffection à l’égard de cette discipline. On débouche alors à la conclusion rapide qu’elle n’a aucune importance dans la vie courante de l’humain. Par ailleurs, d’autres, qui disent avoir abandonné l’école à cause des échecs cumulés en mathématiques, sont aujourd’hui de riches commerçant·e·s ou agriculteur·rice·s. Ces personnes dans leur épanouissement au quotidien n’envient ni l’enseignant·e d’université, ni même le/la haut fonctionnaire de l’État.

La dynamique de ces manquements, dans le contexte africain, laisse parfois entrevoir trois explications possibles :

-

soit les mathématiques, pourtant nées en Afrique il y a des siècles (Fokam Kammogne, 2000; Huylebrouck, 2005; Adjamagbo, 2009), sont devenues très hermétiques pour les Africaine·s et on ne peut rien faire contre cela;

- soit ce sont les itinéraires techniques de la discipline, c’est-à-dire ses protocoles expérimentaux et ses méthodes d’enseignement et d’apprentissage qui, au fil du temps, sont marqués par des maladresses ou sont dévoyés à la base;

- soit elles sont simplement devenues une sorte de « pilule éducative » amère, rejetée par les esprits des nouvelles générations : on est incommodé par l’enseignement des mathématiques, mais on est contraint de le suivre parce qu’il est dans les programmes.

L’hypothèse d’un hermétisme qui rendrait incompréhensibles les mathématiques aujourd’hui par les jeunes Africain·e·s ne peut être qu’une réponse partielle au problème du désintérêt vis-à-vis de cette discipline. Nous pensons qu’il n’y a pas de raisons valables qui puissent justifier d’une quelconque incapacité intellectuelle des jeunes Africain·e·s à s’approprier les mathématiques qui sont considérées comme faisant partie du patrimoine du continent. Loin de nous l’idée de laisser entendre que les Africain·e·s seraient des êtres sans faiblesse. Il s’agit juste pour nous de défendre l’idée humaniste selon laquelle tous les êtres humains quelle que soit leur région sont dotés d’une intelligence potentielle qu’ils peuvent développer en fonction de leurs besoins. On ne saurait en fin de compte justifier l’échec par le caractère hermétique d’un discours scientifique dont le fonctionnement lui-même repose sur un formalisme qui ne demande qu’à être explicité.

Pour ce qui est de l’inconfort d’un certain nombre d’apprenant·e·s, il s’agit sans doute plus d’une conséquence que d’une véritable cause. Le sentiment d’ennui lors des cours de mathématiques est-il toujours lié à l’aspect hautement abstrait de la discipline? Quelle relation ce ressenti a-t-il avec le guide qui est l’enseignant·e·en face de l’apprenant·e? En répondant à ces questions, on se rend compte du rôle important de l’enseignant·e en tant que facilitateur et facilitatrice dans le processus d’apprentissage, car il lui revient de rendre simple ce qui semble complexe, concret ce qui semble abstrait. Quelles sont les notions, quels sont les concepts et outils mathématiques les plus pertinents pour favoriser chez les apprenant·e·s un meilleur apprentissage, une meilleure compréhension et une transformation du réel?

En fin de compte, l’hypothèse qui semble expliquer le mieux la situation est celle des itinéraires techniques. Le choix des stratégies, des méthodes, des démarches procédurales et de leur application semble fondamental; ils sont d’autant plus fondamentaux pour une discipline dont le haut niveau d’abstraction est reconnu de tous. Mais au-delà de ces explications sur cette représentation négative des mathématiques, il faut relever qu’à l’origine se trouvait un certain nombre de malentendus d’ordre épistémologique.

L’absence ou le peu de place accordée à l’histoire et à l’épistémologie des mathématiques. Pour Langevin, le recours à l’histoire permet d’atténuer cette impression d’une discipline figée et doctrinaire.

Ce que nous nous proposerons ici sera de mettre en évidence tout ce que l’enseignement scientifique perd à être uniquement dogmatique, à négliger le point de vue historique. En premier lieu il perd de l’intérêt. L’enseignement dogmatique est froid, statique, et aboutit à cette impression absolument fausse que la Science est une chose morte et définitive. […] Or pour contribuer à la culture générale et tirer de l’enseignement des sciences tout ce qu’il peut donner pour la formation de l’esprit, rien ne saurait remplacer l’histoire des efforts passés, rendue vivante par le contact avec la vie des grands savants et la lente évolution des idées. (Langevin, cité par Moyon, 2012 : 641)

En effet, à l’enthousiasme des bâtisseur·se·s des théories mathématiques d’autrefois, ont succédé une certaine répulsion évidente qui a tout l’air d’une démission manifeste[16] des jeunes générations face à tout ce qui représente les mathématiques. De nombreux jeunes, peu ou pas du tout préparé·e·s au raisonnement mathématique, arrivent à déconsidérer cette discipline. Des pratiques autrefois répandues laissaient entrevoir un tel abîme entre les mathématiques et le monde réel : « les mathématiques peuvent être définies comme le domaine dans lequel on ne sait jamais de quoi l’on parle, ni si ce que l’on dit est vrai. » (Russel, cité par Giudice, 2013 : 194). En fait, le formalisme très poussé des mathématiques a conduit à une coupure avec l’idée d’une vérité en tant qu’adéquation avec le monde. Les mathématicien·ne·s tiennent pour vraies des propositions ayant une validité formelle du point de vue d’un raisonnement logique. Si tout le monde s’accorde sur le degré de la rigueur du raisonnement mathématique, ces philosophes interrogent l’importance de la corrélation entre le réel et le formalisme. Mais cette conception semble réductrice dans la mesure où les mathématiques sont simplement ramenées à la logique qu’on peut considérer à juste titre comme une partie des disciplines mathématiques (Knecht, 1981).

Selon Russell (2007), comme la logique formelle, les mathématiques ne nous apportent aucune connaissance nouvelle; elles sont fondamentalement conventionnelles et une démonstration mathématique est essentiellement tautologique et fondée sur des principes admis comme indémontrables (axiomes). À travers ces observations, il pose les problématiques de démonstrations mathématiques inutilement longues qui font parfois perdre l’harmonie dans le raisonnement; de reproduction des raisonnements avec des modèles à imiter; le tout, avec pour corollaire l’encombrement systématique des bibliothèques. Des exemples illustratifs simples sont les suivants : 7 + 2 = 5 + 4 = 9 ou 3 x 4 = 2 x 6 = 12.

Pour arriver à une abstraction généralisable, on recourt à des notations du type :

Lorsque l’on observe ces différentes combinaisons d’opérations, on se rend à l’évidence que le raisonnement mathématique a consisté simplement, dans ce cas précis, à formuler et à développer quelque chose d’établi que l’on peut désigner comme étant des vérités établies, puis des vérités nouvelles.

Poincaré (1920) affirme, quant à lui, que « les mathématiques sont l’art de donner le même nom à des choses différentes. » Il précise cependant, qu’« [il] convient que ces choses, différentes par la matière, soient semblables par la forme, qu’elles puissent pour ainsi dire se couler dans le même moule. » Pour lui, « C’est à l’économie de pensée que l’on doit viser, ce n’est donc pas assez de donner des modèles à imiter. »

Autrement dit, même sans avoir désigné des objets concrets du monde (arbres, individus, instruments…), nous avons conscience que ces symboles, leurs combinaisons et les résultats de ces combinaisons sont exacts. C’est en cela que ces formes constituent des vérités. Le côté abstrait des mathématiques, ses méthodes souvent en rupture avec celles des autres sciences dites expérimentales et objets souvent désincarnés ont amené de nombreux philosophes des sciences à porter un jugement de valeur et d’utilité sur ce champ disciplinaire (Aristote, 2005 [s.d.]; Russell, 2007). La prépondérance de l’abstraction dans les mathématiques est à mettre en relation avec l’émergence, à partir du XVIIe siècle et tout au long du XXe siècle, d’un courant de pensée : le formalisme (Balibar & Macherey, 2019).

Pour les formalistes, la méthode axiomatique désigne « un mode d’exposition des sciences exactes fondées sur des propositions admises sans démonstration et nettement formulées et des raisonnements rigoureux » (Glaeser, 2019, en ligne). En d’autres termes, il s’agit de la construction d’une théorie mathématique totalement formalisée, élaborée à partir d’un ensemble cohérent de prémisses indépendantes. Ainsi, le savoir mathématique est construit conformément aux règles de la logique. Les normes qui gouvernent les mathématiques sont abstraites, cohérentes et rigoureuses. Dès lors, les rapports entre cette discipline et le réel restent questionnables.

Dans la conception axiomatique, la mathématique apparait en somme comme un réservoir de formes abstraites, les structures mathématiques; et il se trouve (sans qu’on ne sache bien pourquoi) que certains aspects de la réalité expérimentale viennent se mouler en certaines de ces formes, comme par une sorte de préadaptation. (Bourbaki, cité par Tomas, 2003 : 213)

L’axiomatique, parce qu’elle repose sur la cohérence interne des propositions mathématiques, se trouve désincarnée et exclut le recours à l’expérience. Ce qui, de ce fait, rend difficile la perception par l’humain de son utilité pratique dans la gestion de ses activités au quotidien.

Certain·e·s enseignant·e·s de philosophie et de mathématiques affirment péremptoirement, et à juste titre, que dans les pensées de ces philosophes d’autrefois, il ne s’agissait pas en première intention de bouter les mathématiques loin des préoccupations de l’homme, mais simplement d’un débat d’idées, un débat purement intellectuel à l’effet de nourrir l’esprit de sagesse et de critique positive. Dans le même ordre d’idées, Platon en son temps se moquait des « calculateurs professionnels » qui, pour lui, utilisaient la « science des nombres » non pas pour connaitre, mais pour « trafiquer ». Il dit son admiration pour les mathématiques qui permettent de

donner à l’âme un vigoureux élan vers la région supérieure [l’abstraction], et de l’obliger à raisonner sur les nombres en eux-mêmes, sans jamais souffrir qu’on introduise dans ses raisonnements des nombres visibles et palpables. (Platon, 1822-1840, v 525)

Répondant à une invitation de la régionale d’Alsace de l’APMEP, Perrin, dans sa présentation de circonstance avec pour titre : pourquoi faut-il enseigner les mathématiques aujourd’hui? explique cette perception ancienne d’une mathématique abstraite par les pratiques à la mode à cette époque.

Vous savez que les Grecs anciens (Platon, Euclide, etc.) étudiaient (et enseignaient) les mathématiques (Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre, disait Platon) et à cette époque bénie elles étaient étudiées pour des raisons philosophiques, pour la beauté qu’elles recelaient, l’harmonie qui les sous-tendait, la connaissance qu’elles permettaient d’approcher. En revanche, même si elles avaient des applications, ce n’est pas dans cet objectif qu’elles étaient étudiées (Platon se moque des “calculateurs”). (Perrin, 2004 : 11)

Lorsqu’elles sont enseignées à un public d’adolescent·e·s, sans la délicatesse nécessaire, ces postures philosophiques, du reste négativistes pour le profane, sont inéluctablement vouées à démotiver davantage ces apprenant·e·s; leur faisant croire que les mathématiques sont une matière de trop dans un ensemble de disciplines déjà trop contraignantes pour eux[17].

Les différentes interrogations issues de notre problématique, prises dans leur ensemble, débouchent, d’une part, sur le problème de l’avenir des mathématiques en Afrique et secondairement celui de la portée de l’école. D’autre part, nous interrogeons la véritable importance de cette discipline dans les activités quotidiennes de l’Africain·e qui se trouve face aux défis du savoir et de sa survie. Cette préoccupation est réelle, pertinente, mais surtout objectivement discernable aujourd’hui par toute personne avertie qui se donne la peine de regarder honnêtement les choses en face. C’est-à-dire reconnaître l’importance des mathématiques dans une société qui vise une émergence effective et durable. Nous indiquerons comment certaines sociétés, notamment les sociétés européenne, américaine et asiatique l’ont comprise et s’y attèlent au quotidien (Le Cam & Salles, 2016). Nous remarquons par exemple que de nombreux ouvrages de vulgarisation des mathématiques sont produits et ciblent prioritairement certaines catégories de lecteur·e·s. C’est le cas notamment de Dieudonné (1987) qui en commettant Pour l’honneur de l’esprit humain : les mathématiques aujourd’hui visent un public de non spécialistes.

Il précise dans son introduction :

Cet ouvrage est exclusivement destiné aux lecteurs intéressés à divers titres par la science, mais qui ne sont pas mathématiciens professionnels. L’expérience montre que presque invariablement, alors qu’ils lisent ou entendent avec plaisir des exposés sur les sciences de la nature, et ont l’impression d’en retirer des informations qui enrichissent leur vue du monde, un article sur les mathématiques actuelles leur semble écrit dans un jargon incompréhensible et traiter de notions trop abstraites pour avoir le moindre intérêt. L’objet de ce livre est de tenter d’expliquer les raisons de cette incompréhension et peut-être de la dissiper. (Dieudonné, 1987 : XX)

Dans sa thèse de doctorat, Godot (2005) propose des « situations recherche et jeux mathématiques pour la formation et la vulgarisation » de cette discipline auprès des élèves et du grand public. Dans son approche, elle met en avant l’aspect expérimental des mathématiques dans la sensibilisation à la recherche.

Greenwald & Thomley (2012), quant à elles, agissent en direction des élèves, des étudiant·e·s et des enseignant·e·s en mettant à leur disposition une encyclopédie des mathématiques et leurs interactions avec les activités sociales.

L’ Encyclopédie des mathématiques et de la société est conçue pour fournir aux élèves du secondaire et du premier cycle universitaire une source pratique d’informations sur les sciences fondamentales et les mathématiques qui sous-tendent notre vie quotidienne, expliquant aux élèves comment et pourquoi les mathématiques fonctionnent et permettant aux lecteurs de mieux comprendre comment des disciplines telles que l’algèbre, la géométrie, le calcul et d’autres affectent ce que nous faisons tous les jours. Cet ouvrage de référence académique et multi-auteurs sert de ressource générale et non technique aux étudiants et aux enseignants pour comprendre l’importance des mathématiques, apprécier l’influence des mathématiques sur les sociétés du monde entier, apprendre l’histoire des mathématiques appliquées et engager une discussion éducative suscitée par les articles sociaux et les articles sur l’actualité spécifiques présentés dans l’ouvrage.[18](Greenwald & Thomley, 2012 : vi)

Au-delà de nos expériences personnelles en situation de classe dans les structures scolaires qui ont nourri notre volonté d’écrire sur cette problématique, notre participation à des séminaires[19] a contribué au mûrissement de notre projet. L’accumulation d’informations depuis nos premières années d’étude en sciences mathématiques (1988-1993), puis pendant nos premières années d’enseignement (1994-1999) ainsi que les agissements souvent peu collaboratifs de certain·e·s collègues, de certain·e·s parent·e·s d’élève, observés çà et là, nous ont conduit à commencer la rédaction de cet ouvrage en juillet 1999. Diverses circonstances au rang desquelles nos interventions dans l’enseignement supérieur comme enseignant vacataire et notre bref séjour professionnel à l’Inspection de pédagogie en charge de l’enseignement des sciences mathématiques (2009-2012) nous ont permis de rencontrer de nombreux·e·s enseignant·e·s et élèves en situation de classe ou de recherche. Quant à notre nomination au service régional des examens, des concours et de la certification en 2013, elle nous a permis d’observer les performances sans cesse catastrophiques de nombreux·e·s candidat·e·s en mathématiques à certains examens et concours. Par ailleurs, des émissions télévisées sur des chaines comme Africa 24, TV5 Monde, Vox Africa, qui abordent les questions d’administration et de développement dans le secteur de l’éducation des pays d’Afrique subsaharienne nous ont inspiré de manière significative, de même qu’elles nous ont décidé à concrétiser notre projet. Il est évident que nous aurions pu peaufiner encore et toujours notre argumentaire, décrire davantage les faits en ajoutant des idées nouvelles si nous l’avions publié deux ou trois années plus tard. En effet, nous aurions fait face à la même situation ou presque parce que le sujet fédérateur qui nous préoccupe ici est très actuel, complexe et délicat à la fois. Il mérite par conséquent d’être examiné avec dextérité.

Un autre élément de motivation est bien évidemment le développement et la disponibilité aujourd’hui d’outils de plus en plus modernes grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. C’est ainsi que plusieurs cours sur une même théorie, sur des sujets isomorphes d’une discipline, provenant d’enseignant·e·s différent·e·s et appartenant à des établissements tout aussi différents, sont désormais disponibles en ligne et accessibles à tous; gratuitement pour certain·e·s, soumis à une obligation d’abonnement internet pour d’autres. De nombreuses sociétés de téléphonie mobile offrent d’ailleurs divers services dans ce sens sur le marché. Un·e apprenant·e qui rencontre des difficultés sur un sujet peut désormais à travers un simple téléphone portable accéder à un document (livre, article…), suivre un cours par vidéo, échanger sur des questions de cours avec des camarades ou des enseignant·e·s. En effet, toute recherche scientifique a un coût. Mais en mathématiques, fort heureusement, ce coût est un peu moindre et l’activité ouvre à d’opportunités diverses et variées. Cet avis est également partagé par des auteurs et des autrices comme Flato (1990), Makrides (2012), ainsi que Greenwald & Thomley (2012).

Étant nous-mêmes le produit d’un système éducatif africain, il serait inapproprié de ne pas compter, au rang des motifs incitatifs, le fait qu’en Afrique particulièrement, les domaines prometteurs de la recherche en mathématiques et dans les disciplines apparentées sont pluriels. Les sujets de recherche sont autant riches et diversifiés que d’actualité. Cependant, pour des raisons multiples relatives aux modèles sociétaux propres à l’Afrique, les besoins en termes d’acteurs et d’actrices restent toujours très grands aussi bien dans l’enseignement supérieur (IMU, 2009) que dans l’enseignement secondaire[20].

Pour atténuer l’ampleur de ce problème d’insuffisance du personnel enseignant au secondaire, plusieurs pays d’Afrique membres de la CONFEMEN ont établi de nouvelles politiques de recrutement du personnel enseignant, soit l’embauche de non-fonctionnaires, tels que des volontaires et des vacataires. Par exemple, au Tchad, les enseignants communautaires sans qualification représentent 50 % du personnel enseignant. Quant au Bénin, 83,3 % des enseignants du secondaire sont non permanents. (CONFEMEN, 2008 : 34)

Les universitaires africain·e·s de premier rang parmi lesquels les enseignant·e·s, les ingénieur·e·s et autres chercheur·e·s du terroir comme de la diaspora doivent avoir en conscience ce défi d’une veille mathématique sur le continent. Ils et elles doivent amener la jeunesse africaine à un niveau de travail qui cadre avec les exigences de cette discipline et les encourager à rattraper leurs semblables qui sont suffisamment avancés en la matière dans d’autres parties du monde (Traoré & Barry, 2007; Sokhna & Sarr, 2009).

C’est pourquoi les pouvoirs publics et les gestionnaires des systèmes éducatifs des pays africains doivent œuvrer, avec le concours des membres de la communauté éducative (les parent·e·s, les enseignant·e· s, les responsables administratifs et les autres partenaires techniques et financiers du monde éducatif, notamment les acteurs opérant dans le secteur privé et les ONG), pour ramener les jeunes à la raison afin de leur expliquer de manière efficiente la véritable portée de cette science; ceci non seulement pour la réussite scolaire, mais aussi et surtout pour une réussite sociale à travers une insertion définitive dans le monde socioprofessionnel. Il va sans dire que cette opération de conscientisation ne devra en aucun cas négliger le rôle des autres disciplines enseignées. Il est vrai qu’on rencontre une quantité importante de jeunes qui sont admiratifs devant leurs camarades qui ont réussi dans les spécialités ayant une forte proportion de mathématiques. Mais ces enfants semblent toujours « impuissant·e·s » devant les difficultés à apprendre du fait, pour une partie, d’un encadrement insatisfaisant. Nous ne pouvons pas immédiatement dire que tous et toutes ignorent que les mathématiques sont utiles et permettent de faire de « grandes choses ».

Toutefois, nous pensons que l’ignorance ou le refus à dessein de reconnaitre les valeurs et les pouvoirs de cette discipline, à la fois sur les plans vertical et transversal[21], par un pan important des élites d’une société humaine participe des phénomènes d’échec et de décrochage enregistrés dans les filières mathématiques et apparentées, au sein de cette société. Dans le même ordre d’idées, les conséquences engendrées par l’ignorance ou la déliquescence, par une volonté humaine, des connaissances d’une manière générale, et observables sur le terrain en termes d’incivisme généralisé des jeunes, de disparition des modèles sociétaux ou de la paupérisation des valeurs sociétales, sont suffisamment importantes et nécessitent d’être examinées.

Quelques facteurs explicatifs de l’échec en mathématiques

De nombreux paramètres sont à prendre en compte lorsque l’on veut expliquer l’échec constaté chez les apprenant·e·s à la fois en classe de mathématiques et dans les filières mathématiques. Nous les regroupons en deux grandes catégories selon qu’ils prennent leurs sources à l’intérieur du système éducatif ou qu’ils proviennent des éléments extérieurs à ce système. Au début de l’année 2020, un élément inattendu, extérieur au système et sujet à de nombreuses controverses fait son apparition : la maladie à coronavirus (Covid-19). Cet élément a perturbé l’année scolaire par la fermeture complète de tous les établissements scolaires, universitaires et les autres structures d’éducation et de formation en présentiel. Nous nous devions alors de mesurer son impact sur les résultats scolaires. C’est ainsi qu’au regard des chiffres de 2020 relatifs aux performances des candidat·e·s en mathématiques à l’examen BEPC, indiquant un taux de réussite de 3,96 % sur un échantillon de 3 988 candidat·e·s (copies des candidat·e·s, salles de correction, nombre d’établissements…), nous constatons qu’au Kamerun comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, après plus de quatre mois (de mi-mars à mi-juin) de confinement partiel, le niveau de performance en mathématiques des élèves candidat·e·s au BEPC est resté presque constant : 4,42 % en 2015, dans une situation normale sans incident important. Il s’agit là d’un indice à retenir[22]. Les raisons fondamentales pouvant justifier l’échec dans cette matière pourraient se trouver bien au-delà de la qualité des activités de classe en présentiel, mais elles proviennent aussi et surtout de l’intérieur même du système éducatif.

Facteurs endogènes au système éducatif

Il s’agit des facteurs liés essentiellement à la gestion du système éducatif avec notamment la qualité des infrastructures, les ressources humaines, les programmes d’enseignement, la pédagogie de communication, de l’enseignement-apprentissage et l’expérimentation des mathématiques (Godot, 2005).

Le cadre structurel de l’enseignement et de l’apprentissage

Le décrochage scolaire, et partant l’échec en mathématiques est imputable à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer :

-

les difficultés d’accès à un bon encadrement : les élèves des zones rurales sont très souvent enseigné·e·s par des non professionnels;

- l’organisation du travail par l’administration scolaire : les enseignant·e·s, qui sont déjà en nombre très insuffisant, sont pour la plupart submergé·e·s de travail et ne peuvent pas consacrer suffisamment de temps à chacun des apprenant·e·s comme on l’aurait souhaité;

- l’image négative attachée à cette discipline et répandue au sein d’un pan important de la société;

- la méconnaissance de l’impact direct ou indirect de cette discipline dans la gestion quotidienne des activités de tout homme en quête du mieux-être;

-

une insuffisance d’initiatives d’émulation et de motivation à la fois chez les apprenant·e·s et les enseignant·e·s. Par exemple, l’emploi des critères peu rigoureux qui occultent le mérite comme outil de gouvernance scolaire et sociale est un choix très questionnable.

-

les innombrables insuffisances qualitatives et quantitatives au niveau des équipements éducatifs, du matériel didactique, des infrastructures éducatives d’accueil (Greenwald & Thomley, 2012 : 28-31).

S’agissant de ce dernier facteur, le CONFEMEN l’évoque avec plus de détails et ajoute en même temps l’inadéquation entre les curricula et le matériel didactique dans certains pays.

L’état des lieux nous permet également de constater un déficit important de matériel didactique, dont les fournitures et les manuels scolaires. Non seulement les manuels sont rares au sein des écoles secondaires africaines, particulièrement dans les zones rurales, mais ils sont aussi mal partagés et mal gérés (volés, altérés, etc.), de sorte que le ratio livres/élève est bas. De plus, dans certains pays comme le Togo, une inadéquation entre les curricula et le matériel didactique est observée. (2008 : 41)

Par ailleurs, certain·e·s jeunes scolarisé·e·s manquent de livres de mathématiques au programme; d’autres n’ont pas du tout accès aux manuels de mathématiques pour diverses raisons : défaut de librairie dans leur localité et de bibliothèque dans leur établissement, prix relativement élevé du manuel sur le marché…

Comme le relève Perrin, l’on note également chez les enseignant·e·s du secondaire comme chez ceux et celles du supérieur, le peu d’intérêt accordé aux autres disciplines et une tendance à figer le mode de raisonnement lors des apprentissages.

Mais il y a aussi des points qui sont de notre ressort et qu’il est essentiel de prendre en compte. Je voudrais en citer deux.

D’abord, je crois que nous devons prêter plus d’attention que nous ne le faisons aux autres disciplines. Pour montrer que les mathématiques sont utiles, nous devons accorder plus de place dans nos enseignements aux activités de modélisation (et les discuter!). C’est ainsi que nous pouvons convaincre les autres, tous les autres, de l’importance des [sic] mathématiques.

Ensuite, s’agissant de l’apprentissage du raisonnement, il est important de ne pas le réduire à celui de la démonstration qui tourne souvent à l’exercice de style et dans lequel de nombreux élèves ont de la peine à rentrer. Il y a deux conditions pour cela. La première est de ne pas craindre d’étudier des problèmes ouverts (par exemple, en géométrie, les problèmes de lieux ou de constructions). La seconde est de disposer des bons outils pour faire des mathématiques. Par exemple, en géométrie encore, on peut penser que l’outil de transformations n’est pas le mieux adapté au niveau du collège et qu’il serait plus pertinent de lui préférer l’usage des invariants et des cas d’isométrie ou de similitude des triangles. (Perrin, 2004 : 20)

Certain·e·s jeunes, déçu·e·s par de mauvais résultats scolaires, découragé·e·s par des mathématiques trop exigeantes et contraignantes pour elles et eux, mis·e·s sous pression par certain·e·s enseignant·e·s qui ont maille à partir avec la pédagogie, abandonné·e·s à eux-mêmes et elles-mêmes par des parents trop occupé·e·s à autres choses, quittent l’école formelle pour entrer à l’école informelle ou s’installer dans la débrouillardise; une sorte de jungle humaine que les sociétés, mêmes modernes, n’ont toujours pas pu se défaire.

Aux raisons qui expliquent la désaffection des jeunes pour les mathématiques, Perrin en ajoute deux autres.

Il y a sans doute à cela des raisons sociales auxquelles nous sommes essentiellement étrangers : le statut de discipline dominante et de discipline sur laquelle se faisait la sélection a beaucoup nui aux mathématiques. De même, le développement de l’informatique, qui permet de faire sans peine des calculs autrefois réservés aux experts, a pu faire croire que les mathématiques étaient devenues inutiles. (Perrin, 2004 : 20)

Sur le plan de la discipline en milieu scolaire, à force d’observer les comportements de plus en plus désorientés des jeunes et leurs moralités de moins en moins bonnes dans les formations scolaires, universitaires et même socioprofessionnelles, on a l’impression que la discipline qui fait partie de l’éthique et l’apprentissage des mathématiques ne sont pas compatibles. Un pan non négligeable de la jeunesse africaine actuelle est durement critiquable du fait de son penchant pour une délinquance marquée par la désobéissance, l’incivisme, la corruption[23], etc. Ces comportements déshonorants, de déviance et de marginalité, entretenus par quelques-uns en son sein, sont-ils de nature à favoriser l’éclosion des sciences en général et des mathématiques en particulier dans leur milieu? Ces jeunes au rang desquels de jeunes inadaptés et de jeunes délinquants vrais devenus incontrôlables, quand ils sont interpellés par l’administration scolaire ou la police, s’organisent à résister face aux enseignant·e·s, parent·e·s et même la société entière qui, n’ont pas su, en temps opportun, leur indiquer les attitudes à adopter en tant que membres d’une communauté établie dans un environnement anomique[24] en profonde mutation (Poitou, 1981; Demba et al., 2020). Une mutation manifeste dans un contexte d’inégalités et de violences, qui au demeurant, n’épargne pas la vie familiale et psychologique.

Une bonne part des comportements déviants résultent des conduites anomiques, témoignant de l’absence de normes consécutive à la déstructuration du groupe familial ou à l’éclatement de la cellule conjugale. (Poitou, 1981 : 114)

Cette déstructuration de la cellule familiale, plus observable en milieu urbain, vient renforcer le rôle déjà néfaste des conditions de la scolarisation dans le développement de la délinquance vraie dans ce milieu. La scolarisation à outrance (avec la multiplicité des institutions scolaires privées hors normes) semble très mal adaptée, étant donné la qualité de ses produits sur le marché de l’emploi, à la réalité africaine au sud du Sahara. Les « métis culturels » qu’elle génère paraissent à la fois déracinés et impuissants à s’intégrer dans le circuit économique moderne, faute de qualification adéquate et de débouchés suffisants (Poitou, 1981). Dans les zones urbaines, la présence quasi systématique des points de loisirs à proximité des institutions scolaires développe chez les apprenant·e·s un faible pour des fléaux tels que l’alcoolisme, la toxicomanie, la prostitution, le proxénétisme, les jeux de hasard, etc., gages des comportements déplacés et répréhensibles. Le passage de la délinquance primaire sans réelle gravité à une délinquance vraie est désormais plus facile.

Les causes véritables de la délinquance, toutes et étant complexes et contrastées en qualité comme en quantité, sont la résultante des conditions structurelles essentielles imposées par une situation d’anomie, consécutive à des changements sociétaux assez rapides et face auxquels les jeunes ont de la peine à s’adapter.

Les principaux facteurs de délinquance sont à rechercher d’abord dans la situation économique et dans les problèmes de la famille, dans les insuffisances du système scolaire et dans les frustrations créées par les conditions d’urbanisation des nouveaux citadins. (Poitou, 1981 : 122)

Le problème se pose aujourd’hui avec acuité, car les agents primaires de socialisation de l’enfant, à savoir le groupe familial et le système éducatif, ne sont plus capables de remplir entièrement leur fonction d’encadrement. C’est ainsi qu’une recrudescence des violences individuelles et collectives est enregistrée dans les milieux scolaires. Ce phénomène se manifeste par de multiples refus de respect et transgressions des règles sociales établies au sein des institutions scolaires et consignées dans un document spécial dénommé règlement intérieur. Feuzeu (2020) s’appuyant sur six (6) cas atypiques de violences recensés dans des établissements scolaires au Kamerun sur une période de quatorze (14) mois, observe une cristallisation des violences en milieu scolaire dans ce pays, avec des causes variées et la responsabilité des acteurs et actrices partagées.

À voir de près, les actes incriminés sont perpétrés par divers acteurs. On dénombre les délinquants venus de l’extérieur de l’établissement, les élèves, les enseignants, les parents d’élèves, les hommes en tenue, l’administration scolaire et même l’autorité administrative. (Feuzeu, 2020 : 2136)

Des actes d’incivilité, agressions et accrochages sont fréquents entre les jeunes scolarisé·e·s ou non; et ce sont les enseignant·e·s et/ou les parent·e·s qui en payent parfois les frais[25]. Ce genre de fait divers qui vient souvent perturber la quiétude des apprenant·e·s pourrait influencer directement ou indirectement les enseignements ou les performances en mathématiques de ceux ou celles-ci, surtout quand il survient entre deux ou plusieurs élèves, en salle de cours ou en dehors, pendant une leçon ou une évaluation de mathématiques. Le petit moment d’arrêt d’activités qui, en pareille circonstance, s’impose généralement aux acteurs didactiques en présence leur fait perdre un peu le fils de leurs idées.

En outre, s’agissant de la délinquance authentique, aujourd’hui dans les milieux carcéraux, la majorité des individus en détention provisoire ou préventive prolongée se recrute parmi les jeunes y compris les adolescents. Le cas des pays africains situés au sud du Sahara comme le Niger et le Nigeria (Poitou, 1981), le Gabon (Demba et al., 2020), le Kamerun (Feuzeu, 2020) et notamment celui de Madagascar est assez typique.

Dans les pays d’Afrique subsaharienne, la détention provisoire est utilisée de manière excessive et à titre de châtiment. En juin 2019, 28 045 personnes étaient détenues dans les prisons de Madagascar, qui dispose d’une capacité nationale totale de 10 360 places. Plus de 75 % des 977 adolescents détenus se trouvaient en détention préventive. (Muchena, 2020, paragr. 5)

Dans les milieux scolaires, un nombre non négligeable de jeunes garçons et filles, quand ils ou elles ne s’autocensurent pas en abandonnant l’école ou les cours de mathématiques volontairement, ils ou elles sont souvent, pour diverses raisons, exclu·e·s temporairement ou définitivement des établissements avant même la fin de l’année scolaire[26]. Et quand parmi ces présumé·e·s délinquant·e·s figurent un·e élève qui travaille mieux en mathématiques en classe, le groupe de travail dont il ou elle faisait partie connaîtra inéluctablement un vide dû à son absence. Toutefois, d’autres élèves se montrent plus entreprenant·e·s dans les activités post et périscolaires. Ici encore, les taux d’adhésion dans les clubs à caractères scientifique et technologique restent très faibles, presque dans les mêmes proportions que les taux d’inscriptions dans les filières correspondantes. Les jeunes ne semblent-ils/elles pas plus intéressé·e·s par le sport, la danse, les voyages et les clubs de photographie ou des amis invisibles? Il s’agit des milieux dans lesquels ils ou elles mènent des activités qui, pensent-ils ou elles, n’ont rien à voir avec les mathématiques et ses exigences.

Sans toutefois effectuer un travail de sociologue, il nous semble opportun de souligner un fait social qui pourrait sans doute exercer une influence quelconque avec le sujet qui nous préoccupe. Ce fait se traduit par ce que nous appelons jeunesse de façade politicienne. Il s’agit de cette catégorie de jeunes qui nait et se développe aux côtés des archétypes socioéducatifs. Des jeunes Africain·e·s qui, sans être militant·e·s, se regroupent dans des mouvements ou autres associations à caractère socioculturel et/ou politique, à l’effet de soutenir un leader social, modèle de leurs rêves. Ces jeunes qui désertent pour des raisons diverses les milieux scolaires et universitaires pour rentrer, soit dans ces sortes de « fans clubs », soit dans la rue, ne se livrent-ils/elles pas à toutes formes de déviances qui sont susceptibles de compromettre leurs performances scolaires ou universitaires, et par suite leur avenir? D’autres s’investissent soit dans les salles de jeux de hasard, gaspillant de l’argent reçu ou dérobé subtilement à leurs proches ou parent·e·s, soit ils ou elles se livrent à la petite délinquance, décourageant et déroutant ainsi certain·e·s parmi leurs pairs qui n’aspirent qu’à aller normalement à l’école. Les conséquences de ce fait sont rattachables aux causes des échecs de la jeunesse, dans divers secteurs y compris l’école moderne et « ses » mathématiques.

Aujourd’hui, les jeunes trouvent leurs modèles et leurs idoles en dehors des secteurs d’activités qui nécessitent un certain type d’intellect. C’est ainsi qu’un nombre important de jeunes s’intéresse davantage aux sports, à la musique ou au cinéma, multipliant des challenges dans ces domaines; ceux-ci, à quelques exceptions près, brassent beaucoup d’argent et font régner le principe du pot-de-vin. Beaucoup sont sollicités à temps partiel par de grandes firmes commerciales pour participer à des ventes promotionnelles de certains produits, à des caravanes et autres spectacles interminables de musiques au cours desquels les jeunes filles et garçons sont souvent soumis à toutes formes de harcèlements. Notre propos n’est pas de dire que les métiers de divertissement sont dépourvus de valeurs, mais plutôt de questionner les choix, les profils et les motivations qui conduisent les jeunes à embrasser de telles activités (Sako, 2010). Si l’on interroge ceux-ci et celles-ci sur leur projet de vie, ils sont très peu à vouloir porter leur premier choix sur ces métiers. Beaucoup y vont par mimétisme et se retrouvent souvent piégé·e·s. Il faut toutefois noter que la précarité dans laquelle certain·e·s jeunes se retrouvent ne leur laisse pas beaucoup d’options. Ils doivent pouvoir affronter de telles difficultés et aller de l’avant.

Dans nos écoles, l’on constate facilement qu’un certain nombre de jeunes font les mathématiques sans engouement, simplement parce que tel qu’elles sont enseignées, elles n’exercent pas d’attrait sur ces enfants; elles leur semblent imposées par le système. Pour ceux et celles qui s’en sortent mieux en mathématiques, des automatismes de calcul s’installent au cours de la pratique régulière des exercices, leur permettant de construire des schémas de problèmes. Tout se passe comme si l’apprenant·e et l’enseignant·e avaient construit chacun et chacune une mémoire des problèmes déjà rencontrés, ainsi que des savoir-faire de résolution associés. Cette forme de mémoire s’organise grâce à un certain catalogage et un recours à des problèmes prototypiques représentatifs de chaque catégorie de problèmes déjà rencontrés. L’apprenant·e peut alors être capable de mobiliser à bon escient le modèle le plus adapté pour résoudre le problème posé lors d’une évaluation de connaissances ou de compétences. Bien que ce soit positif, l’élève développe le plus souvent des itinéraires techniques, c’est-à-dire des procédures toutes faites sans originalité particulière, héritées d’un système éducatif visant essentiellement à rappeler, restituer les connaissances acquises plutôt qu’à penser parfois autrement face à des problèmes fussent-ils isomorphes (Van Nieuwenhoven, 2014).

Ainsi, nous avons pu observer que des éléments tels que la qualité des infrastructures, des enseignant·e·s, les méthodes d’enseignement/apprentissage et d’encadrement des apprenant·e·s, ainsi que les types d’évaluation sont susceptibles d’affecter négativement la réussite scolaire, particulièrement en mathématiques. Sur les trois derniers éléments sus-cités, la CONFEMEN fait observer qu’

en Afrique subsaharienne, le nombre d’enseignants qualifiés est insuffisant pour répondre à la demande croissante des établissements d’enseignement secondaire provoquant ainsi l’embauche massive d’enseignants sans formation adéquate. (2008 : 41)

Cependant, il existe des éléments relevant notamment du dispositif d’enseignement/apprentissage qui contribuent à une situation d’échec : les leçons de mathématiques de certain·e·s enseignant·e·s titulaires, qualifié·e·s et non qualifié·e·s, permanent·e·s ou vacataires semblent encore et toujours en rupture avec les autres activités de la classe, non contextualisées et dépourvues de liens interdisciplinaires. Ce qui conduit, assez souvent, à une ambiance de classe particulière, faite d’exigences, de méthode, d’ordre, de rigueur, de vocabulaire, de langue et de métalangue. Dès lors, les mathématiques représentent, aux yeux des apprenant·e·s, un domaine réservé, engendrant par la même occasion des comportements de rejet; attitude dont il devient difficile de se défaire à la longue.

Des indicateurs de performances médiocres

Les jeunes en âge scolaire au Kamerun comme dans plusieurs pays d’Afrique (CONFEMEN, 2008) renoncent, dans leur majorité, aux disciplines et secteurs socioprofessionnels dont la formation initiale exige une réflexion mathématique, aussi petite soit-elle, pour embrasser des filières qui, pensent-ils, n’ont rien à voir avec cette matière. D’après Berger (2005), Le Cam & Selles (2016), cette fuite de la jeunesse en âge scolaire, couplée aux échecs enregistrés dans cette discipline est assez notoire dans la plupart des pays africains subsahariens, et même dans certains pays en voie d’émergence. Ces indicateurs reviennent dans divers aspects sociaux en relation avec l’éducation en général. L’UNESCO, dans son Rapport mondial de suivi sur l’EPT[27] de 2005, donne quelques chiffres assez parlants (Pilon, 2006). Pour ce qui concerne les taux de renonciation et d’échec en mathématiques, par exemple, la situation reste préoccupante. Sur le terrain, et en situation de classe notamment, il y a une sorte d’inertie qui caractérise très souvent les séances de leçons ou de travaux dirigés de mathématiques. Il y a également la persistance des difficultés liées à la bonne connaissance des outils fondamentaux en mathématiques par les apprenant·e·s et certain·e·s enseignant·e·s[28]. Dans l’optique d’agir positivement sur ces indicateurs, plusieurs travaux sont conduits quotidiennement dans divers laboratoires de recherche en science de l’éducation depuis des décennies. Le thème fédérateur de ces travaux de réflexion concerne essentiellement l’amélioration des programmes, des enseignements, des apprentissages et la pratique des mathématiques en Afrique.

Pour Touré par exemple, les pays francophones doivent :

non seulement préparer leurs citoyens à comprendre et appliquer les mathématiques dans la vie de tous les jours, mais aussi, assurer la formation des mathématiciens utiles à leur développement économique, scientifique et technologique. (2002 : 6)

La solution proposée par Traoré & Barry, est de partir d’une distinction fondamentale :

il existe des problèmes isomorphes (au sens des mathématiciens) dont les solutions diffèrent considérablement selon qu’ils sont posés en contexte scolaire ou en contexte de la vie quotidienne. (2007 : 3)