Introduction générale

Savez-vous ce qu’est une politique coloniale? C’est une structure de pouvoir, un système destiné à consolider la domination d’une nation sur les pays qu’elle occupe et les populations qu’elle a soumises. Celui qui adhère à un tel système, lui attribue une légitimité, le met en œuvre et le défend, est un colonialiste. Sont également colonialistes ceux qui l’approuvent passivement, ceux qui le soutiennent et ceux qui lui sont reconnaissants.

Pramoedya Ananta Toer, Le Monde des hommes, [1980], 2021 : 301.

Fin 2022, alors que je me lance dans l’écriture de cet ouvrage, la maternité Le Dantec[1], située à Dakar (Sénégal) est détruite. Elle était non seulement un symbole architectural du style soudano-sahélien mais aussi un symbole des structures médicales coloniales. Construite en 1930 par le gouvernement de l’Afrique occidentale française (AOF[2]) et l’architecte Henry Adenot, elle était aussi appelée la « maternité africaine ». Quel symbole pour lancer un livre à caractère historique.

Aujourd’hui, il est presque impossible de se soigner sans payer dans les hôpitaux publics du Sénégal et ailleurs dans la région. Même les personnes les plus pauvres, que l’on nomme parfois les indigent·e·s, n’ont pas forcément un accès aux soins gratuits dans le système de santé actuel alors qu’une politique publique existe en leur faveur. Et lorsqu’elles arrivent à disposer d’une prise en charge gratuite par les services sociaux (dont les procédures d’accès restent complexes) ou la bourse de sécurité familiale (transfert monétaire), elles sont souvent contraintes de trouver des moyens pour payer les médicaments prescrits (mais pas nécessairement disponibles dans le poste de santé) et certains examens demandés. Cette situation s’explique certainement par la prolifération des idées (néo)libérales des réformes des politiques de santé depuis les années 1970, poussées par des organisations internationales comme la Banque mondiale (Gorsky & Sirrs, 2023), puis la généralisation du paiement direct dans les structures de santé, incitée par l’OMS et l’UNICEF à travers l’initiative de Bamako dans les années 1980 (Ridde, 2021b; Van Lerberghe & de Brouwere, 2000). C’est le cœur de mes recherches depuis 20 ans. Le Sénégal sera d’ailleurs un précurseur de l’importation de ces idées avec l’échec d’un programme américain dans le Sine Saloum à la fin des années 1970 qui souhaitait organiser 600 cases de santé, en partie auto-financées par les populations villageoises et leur paiement des soins (Keita, 2007).

Nous sommes au cœur d’un processus historique de financiarisation des politiques publiques qui « requiert un travail conséquent tant idéologique, visant les conceptions de l’action publique, que sociotechnique de transformation des dispositifs de gestion, dont les conséquences sur les transformations de l’action publique » (Buffa, Chiapello, Ronal & Thyrard, 2021 : 7). C’est dans cette perspective que je propose dans cet ouvrage une analyse sur le temps long de l’histoire de ces politiques de financement de la santé au Sénégal et en Afrique de l’Ouest francophone. Il faut en effet essayer de montrer comment cette financiarisation transforme « le langage et les instruments qui l’organisent et à y importer des pratiques et des modes de pensée issus du monde financier » (Buffa et al., 2021 : 6).

L’objectif de mon livre est à la fois de montrer la permanence des instruments de financiarisation des politiques publiques de santé, ancrés dans l’approche libérale et fondamentale au capitalisme de la santé (Batifoulier & Da Silva, 2022) et à la bureaucratisation néolibérale du monde (Hibou, 2012), à travers des exemples (le paiement des patient·e·s dans les hôpitaux, la pratique privée des médecins coloniaux, leurs primes et leurs ristournes, les mutuelles de santé) mais aussi les conséquences sur l’accès aux soins et le fonctionnement des systèmes de santé d’un empire bon marché (Cogneau, 2023), où la France a délaissé les secteurs sociaux des territoires colonisés, contrairement aux discours prononcés (Shriwise & Schmitt, 2023).

Dans le cadre de la 10ème assemblée mondiale de la santé de 1957, des groupes techniques s’étaient penchés sur le rôle de l’hôpital. Si la question du financement n’était traitée que dans une page sur 34 du rapport de cette assemblée, on y remarque, déjà, un débat sur la peur de l’explosion des dépenses si l’on n’impose pas une partie du paiement des soins directement aux patient·e·s. Les rapporteurs affirmaient cependant que les gouvernements ont « une responsabilité financière à assumer les soins donnés à l’hôpital, ne serait-ce que pour les soins aux indigent·e·s » (OMS, 1957). Cependant, il est clairement précisé dans ce rapport que « le trait essentiel des soins hospitaliers est qu’il ne doit pas y avoir de barrières financières entre le patient et l’assistance médicale dont il a besoin au moment où il tombe malade, ou victime d’un accident ou de toute autre circonstance malheureuse » (OMS, 1957 : 33). On verra dans la conclusion de cet ouvrage que ces réflexions ont perduré durant des décennies, sans jamais vraiment avoir dépassé les déclarations de principes, ce que j’avais déjà relevé dans un ouvrage collectif (Ridde & Jacob, 2013) et dans ma thèse concernant les politiques de santé du Burkina Faso des années 2000 (Ridde, 2007).

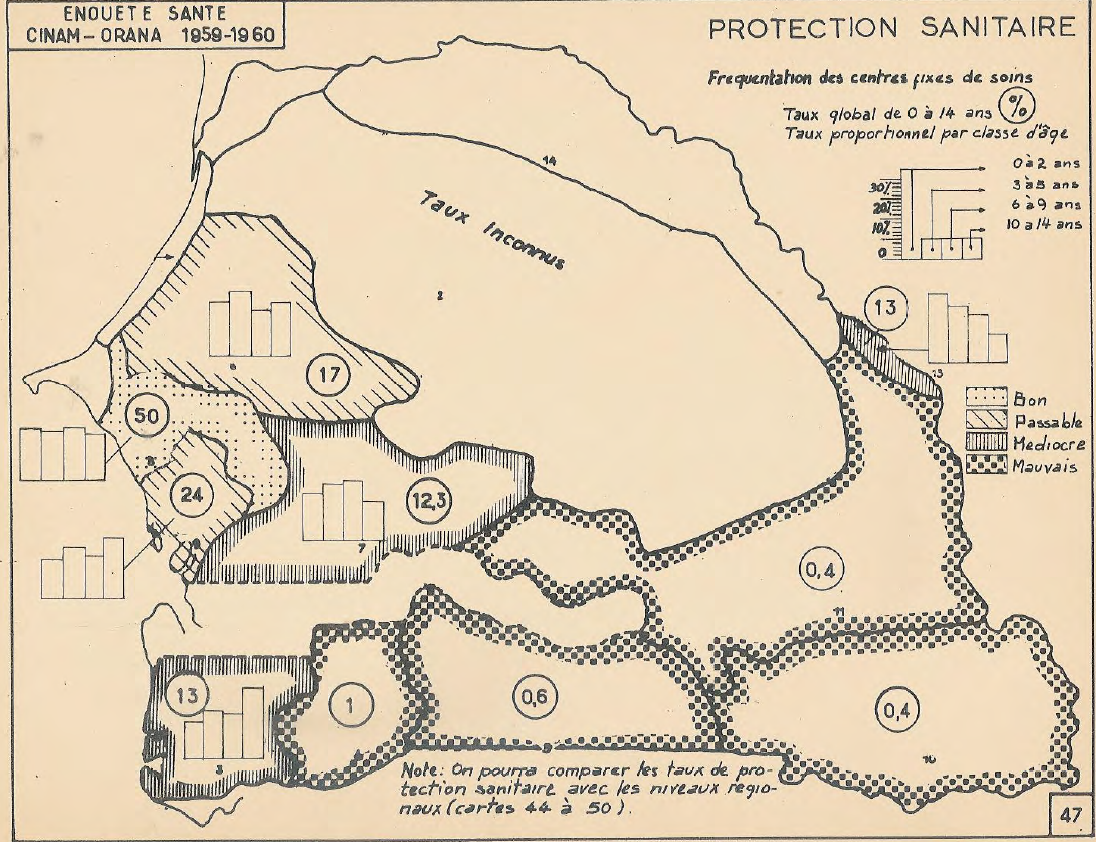

À cette époque au Sénégal, le premier plan de développement socio-économique de 1961-64 mettait l’accent sur la question de l’équité de la distribution des soins (Touré, 1983), bien que sa mise en œuvre ait pris un retard important car la prévention était sous-financée (Dione, 2004) comme aujourd’hui. Selon Sow (1995), 55% de l’investissement global du plan était prévu pour le secteur hospitalier, surtout dans la région du Fleuve. Finalement, il explique que le taux de réalisation du plan n’aura été que de 28% pour 742 millions de francs CFA. Le rapport de l’enquête coordonnée par Anne Retel-Laurentin (1960)[3] présente une image nationale claire de l’ampleur des inégalités régionales de recours aux soins (figure 1).

Selon le ministre de l’époque, M. Sar, le plan d’investissement du Sénégal en matière de santé s’élevait à 2,7 milliards de francs CFA dont 40% (!) pour l’hôpital de Saint-Louis, auxquels il faut ajouter 410 millions pour la construction des hôpitaux régionaux et des centres médicaux. En 1941, les réformes d’ampleur souhaitées pour l’AOF, notamment par le médecin général Ricou, font de Dakar le cœur du projet selon l’historienne canadienne Pearson (2018).

Les réformes hospitalières et la recherche d’une autonomisation de leur gouvernance et de leurs financements, idéal libéral historique (Gorsky, Vilar-Rodríguez & Pons-Pons, 2020) et actuel (Gelly & Spire, 2022; Hibou, 2012; Mills, Bennett, Russell & Attanayake, 2001), y compris au Sénégal (Lemière, Turbat & Puret, 2012), ont rendu nécessaire le besoin d’instaurer des modalités de paiement dans les hôpitaux du Sénégal (Balique, 1996; Daff et al., 2020; Paul, Ndiaye, Sall, Fecher & Porignon, 2020).

Mais cela a-t-il été toujours le cas? Comment fonctionnait le financement des hôpitaux avant la décolonisation? Que devaient payer les patient·e·s qui fréquentaient les hôpitaux durant la période coloniale française? L’affirmation des médecins responsables coloniaux Sanner et Habay (1952), dans leur rapport sur l’organisation de la santé publique en AOF que ces paiements des particulier·e·s étaient négligeables était-elle fondée? Les médecins payés par l’État français réalisaient-ils des actes à titre privé et lucratif? La chercheuse belge Monique Van Dormael (1997) avait-elle raison d’affirmer, comme tant d’autres, que la gratuité des soins et des médicaments était systématique dans les services coloniaux?

Il semble que l’histoire des modalités de financement et de paiement des soins n’ait pas encore fait l’objet d’études spécifiques de la part des historien·ne·s de la santé au Sénégal[4] contrairement à l’Europe (Gorsky et al., 2020) ou la France (Domin, 2016). Cette carence semble une constante dans l’histoire de la santé et des politiques de santé en Afrique selon les historiens (Clark & Doyle, 2021), notamment en raison des défis d’accès aux sources (Gorsky et al., 2020). En effet, les historien·ne·s se sont plus intéressé·e·s aux maladies et à leur prévention qu’aux systèmes de santé ou à la prise en charge par les hôpitaux, sans évoquer en détail les questions financières, certainement jugées trop techniques ou rébarbatives (Bado, 1999; Bado, 1996; Becker & Collignon, 1998; Becker, 2023; Camara, 2020; Chippaux, 1980; Cooper, 2010; Cuisinier-Reynal, 1997; Echenberg, 2002; Ndoye & Poutrain, 2004; Ngalamulume, 2021; Pam, 2020). Ces questions ont cependant été abordées en quelques lignes dans des analyses historiques de l’économie politique de la santé au Sénégal, sans s’attacher aux détails que nous allons évoquer dans cet ouvrage (Keita, 2007; Snyder, 1973). Plus récemment, au cœur de la pandémie de COVID-19, le numéro hors-série (10, 2020) de la Revue sénégalaise d’Histoire sur les leçons du passé concernant les épidémies et les sociétés confirme cette orientation de la recherche historique en santé et le peu d’intérêt pour les questions financières (Ndao, 2020). Dans son mémoire, Badiane (2004) est un des rares à rendre compte, bien que de manière réduite, du fonctionnement financier de l’hôpital Le Dantec de Dakar. L’un des excellents textes sur l’histoire des systèmes de santé pendant la période coloniale en Afrique de l’Ouest évoque le rôle important de l’État mais n’aborde que très peu les questions du financement de la santé (Van Lerberghe & de Brouwere, 2000). Pourtant, le colonisateur utilise l’hôpital et les médecins de brousse comme des instruments et des alliés de la colonisation (Alonou, 1994; Peiretti-Courtis, 2021; Lasker, 1977). Nous verrons comment les mutuelles de santé s’inscrivent aussi dans cette démarche, mais cela a été moins étudié. Enfin, l’une des rares (très récentes) fines analyses au sujet du financement de la santé concerne un pays d’Afrique du Nord, l’Algérie, et nous permet de proposer, plus loin, des parallèles très utiles à notre démarche d’analyse historique pour l’Afrique de l’Ouest (Clark, 2021).

En effet, selon Piketty (2019), les recherches sur les budgets coloniaux restent limitées mais confirment les faibles investissements en matière sociale et éducative, ce qui avait été confirmé par la thèse de Touré (1991) pour le Sénégal. Au-delà des enjeux politiques et idéologiques, les colonies devaient être autosuffisantes sur le plan budgétaire (Coquery-Vidrovitch, 1979). Les colonies avaient leurs budgets propres dont les sources provenaient notamment de la capitation et des taxes douanières. Les emprunts ont d’abord servi à la construction des infrastructures et plus secondairement à la santé. La plupart des emprunts des années 1930 ont été remboursés, notamment grâce à l’inflation des années 1940. Cependant, cela n’était pas suffisant et les colonies ont continué à emprunter (Coquery-Vidrovitch, 2022). La thèse de Jacques Marseille a été récemment infirmée et Denis Cogneau (2023) montre très bien que les colonies n’ont été que très peu soutenues financièrement par la métropole.

Cette recherche vise donc à étudier la manière dont la financiarisation de la santé était déjà à l’œuvre durant la période coloniale notamment en rendant compte des modalités de financement des hôpitaux, des paiements demandés aux patient·e·s lorsque les malades se rendaient dans une structure de santé, de la pratique privée réalisée par les médecins coloniaux et des tentatives du mouvement mutualiste. Avant d’entrer dans les détails de cette recherche, il m’a paru essentiel de revenir rapidement sur le contexte colonial des données que je vais présenter, notamment pour les personnes moins habituées à cette période historique (encadré 1).

-1-

Contexte colonial et histoire de la santé

Lorsque j’ai commencé à rédiger cet ouvrage, j’avais pensé m’adresser à deux publics cibles principaux : d’abord, à des historien·ne·s qui n’avaient pas encore étudié la financiarisation des soins et, ensuite, à des expert·e·s du financement de la santé en Afrique qui ont une certaine culture historique. Ainsi, il ne me paraissait pas opportun de reprendre en détail les analyses historiques de la colonisation française en AOF, au risque de plagier les historien·ne·s de cette période ou simplement de leur faire perdre du temps de lecture avec des notions et des situations qu’ils et elles connaissent parfaitement. De même, j’espérais que les expert·e·s du financement de la santé en Afrique, même les plus jeunes, aient un minimum de recul historique sur la période coloniale du continent où ils et elles inscrivent leurs études, leurs pratiques ou leurs analyses. Cependant, il est fort possible que cet ouvrage intéresse aussi un lectorat plus large issu de tous les continents ou des personnes n’ayant pas le recul historique suffisant pour appréhender le vocabulaire et les données présentées au regard de la période coloniale. Car en effet, il est essentiel d’interpréter les informations que je présente dans ce livre dans le contexte de l’époque, pour éviter toute interprétation erronée, d’autant plus que je mobilise des sources d’archives coloniales qui reflètent, avant tout, les mentalités de ceux et celles qui les ont créées. Ainsi, afin d’inscrire la lecture de ce livre dans le contexte d’une histoire coloniale de la santé, il m’a semblé utile de revenir sur quelques jalons historiques (voir l’encadré 2 pour les dates clefs) et conceptuels. Le lectorat pourra évidemment se référer aux ouvrages listés dans la bibliographie ainsi qu’aux bibliothèques qui donnent accès à de nombreux autres ouvrages scientifiques sur cette période désormais largement étudiée. Ce rapide retour devrait donc permettre de mieux comprendre la thèse défendue dans cet ouvrage ainsi que les données empiriques présentées pour montrer que la financiarisation de la santé était déjà bien en place durant la période coloniale.

La colonisation de la France dans certains pays du continent africain est ancienne, notamment pour l’Algérie (1830), première colonie du second empire colonial (Cogneau, 2023; Frémeaux, 2012). Au Sénégal, les troupes coloniales françaises se sont emparé du fort de Saint-Louis sur l’île de N’dar dès 1659 (Barthélémy, 2022). C’est donc à partir de la côte, notamment de Saint-Louis que l’expansion coloniale française se réalise en Afrique subsaharienne. Précédés par les commerçants et les missionnaires, les militaires combattent les résistances locales en vue d’une « pacification » (Klein, 2020), terme employé par la propagande coloniale. L’expansion coloniale française se fait à travers des actions politiques, mais aussi des massacres orchestrés par les militaires et une conquête des territoires, très hétérogène, face aux résistances des communautés locales (Surun, 2023; Borrel et al., 2023; Frémeaux, 2012). Au Sénégal, Louis Faidherbe, gouverneur à deux reprises (1854-1861 et 1863-1865), apporte ses méthodes brutales de son expérience algérienne. En 1895 est créée l’Afrique occidentale française (AOF) dont le Sénégal fait partie. L’occupation militaire se transforme en processus de colonisation (Barthélémy, 2022).

Le droit colonial français va créer deux catégories de personnes : les citoyens français et les sujets indigènes. Le terme « indigène », dont la Première Guerre mondiale va renforcer la visibilité (Bancel & Blanchard, 2022), et que l’on retrouve dans toutes les archives coloniales que j’ai exploitées, renvoie à la question du régime de l’indigénat. Il est au cœur des discriminations raciales et consiste, bien que cela varie d’un territoire à l’autre, en trois mesures principales qui ne s’appliquent qu’aux « indigènes » : i) l’internement/éloignement administratif; ii) la séquestration des biens collectifs ou individuels; iii) les amendes collectives ou individuelles. En d’autres termes, il s’agit d’une manière « arbitraire de sanctionner et de gouverner, réservée aux ‘indigènes’ » (Thénault, 2023 : 482). Le premier décret concernant l’indigénat au Sénégal date de 1887 (Thénault, 2022). Parmi les nombreuses infractions réprimées, on retrouve plusieurs mesures de santé publique comme les enterrements en dehors des lieux autorisés ou le respect des mesures sanitaires imposées par les autorités pendant les épidémies. L’absence de paiement des impôts, que je vais évoquer dans l’ouvrage, est évidemment aussi réprimée par ces textes.

Le Sénégal est un cas particulier car il dispose de quatre communes, les plus anciennes, de plein exercice : Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar. L’idée est notamment d’appliquer une politique dite d’« assimilation », ce qui n’a pas été facile pour ces quatre communes, car elles ne disposaient pas de tous les avantages du régime de la métropole (Légier, 1968). Cependant, les habitant·e·s de ces communes ont bénéficié de quelques droits spécifiques comparativement aux autres populations colonisées du territoire, notamment exempté·e·s des règles liées au statut d’« indigène ». Le régime de l’indigénat sera seulement aboli à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de même que le travail forcé, pourtant encore très présent pendant la guerre (Coquery-Vidrovitch, 2023).

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la prospérité et la puissance de la France sont remises en cause. Albert Sarraut (1872-1962), ministre des Colonies, décide de lancer une mise en valeur de l’Empire en 1921. Son projet de loi suggère un programme de développement surtout centré sur les infrastructures mais aussi pour assurer la reproduction d’une force de travail dont la demande s’accroit (Coquery-Vidrovitch, 1979; Becker & Collignon, 1999). L’objectif annoncé est de faire en sorte que les colonies puissent soutenir le redressement de la France (Dimier, 2005). Le financement de ce plan ne sera jamais assuré, notamment « faute d’ambition politique » (Coquery-Vidrovitch, 2023 : 103), mais aussi à cause d’une réduction du paiement des réparations de guerre promis par l’Allemagne (Cogneau, 2023). De plus, la crise des années 1930 va provoquer le lancement de programmes d’infrastructures des États coloniaux financés par de nombreux emprunts à très long terme garantis par la métropole.

C’est ici qu’il faut présenter l’analyse économique détaillée de Denis Cogneau (2023) qui montre combien les colonies n’ont que peu coûté financièrement à la France. Il s’agissait, pour reprendre le titre de son ouvrage, d’un « empire bon marché ». D’abord, les dépenses militaires ont toujours été les plus importantes, plus de 80% de l’ensemble de l’effort budgétaire au cours de la période coloniale. Cependant, avant 1940, cela représente moins de 1% du revenu annuel de la France. Ainsi, Cogneau estime qu’entre 1833 et 1939, l’entreprise coloniale n’a coûté aux contribuables de la métropole que 0,5% du revenu national. En effet, les territoires finançaient leurs dépenses civiles essentiellement par les impôts prélevés sur les populations locales (notamment la très régressive capitation[5]), comme je l’expliciterai dans ce livre pour l’Assistance médicale indigène (AMI), ainsi que sur les communautés de colons et d’expatrié·e·s, ces deux dernières ayant parfois bénéficié d’un traitement de faveur. Cependant, l’argent public de la métropole pour les colonies a beaucoup augmenté après la Seconde Guerre mondiale, fin de la période d’étude de mon analyse. Mais la dépense publique en général a surtout beaucoup augmenté entre 1925 et 1955. Il convient cependant de préciser que les dépenses publiques étaient surtout orientées vers les besoins des colons et des entreprises françaises. Les dépenses sociales n’étaient pas une priorité. Pour le dire plus clairement encore, « le financement des dépenses civiles par la métropole a été pratiquement nul entre 1900 et 1945, sauf en AEF »), ce sont les dépenses militaires qui ont été prépondérantes (Cogneau, 2023 : 402).

Durant la colonisation, la médecine a « toujours été l’apanage des médecins militaires » et de leurs structures de santé (Diop, 1983 : 138). En général, l’État colonial est le principal employeur des professionnel·le·s de santé (Van Lerberghe & de Brouwere, 2000) et les médecins ont un rôle central dans l’entreprise coloniale, même si ils et elles soignaient aussi les populations locales. Cependant, la condescendance, la déshumanisation et le racisme sont plus la norme que l’exception de la relation entre les soignant·e·s et les soigné·e·s (Peiretti-Courtis, 2023), à l’image de la relation de l’administration coloniale avec les « indigènes » (Frémeaux, 2012), de culture théorisée comme inférieure (Dimier, 2005). Les services de santé coloniaux sont dirigés par un homme, médecin des troupes coloniales qui est, de fait, le chef de service de santé. À ce titre, c’est lui qui prépare les projets de budgets que j’évoquerai plus loin. Il dispose aussi du droit de contrôler les dépenses et les documents justificatifs provenant des structures de santé. Les directeurs des hôpitaux ou des « ambulances » sont des médecins du corps de santé des troupes coloniales, nommés « médecin-chef ». Dans les hôpitaux, un officier administrateur est chargé du service administratif. Dans les années 1930, au moment où Albert Sarraut est encore ministre des Colonies, la gratuité des soins pour les « indigènes » participe clairement au processus colonial. Une note de 1933 signée par le président de la République Albert Lebrun le confirme : « Dans tous les pays de l’Union française, l’AMI a été créée selon un même schéma. Elle a été basée aussi sur un même principe : la gratuité des soins. Ce principe était justifié : il fallait mener des populations neuves, de plus souvent arriérées (sic), aux concepts modernes de traitement des maladies, et de contrôler leur état sanitaire presque toujours très déficient ». L’AMI vise aussi clairement à assurer la collaboration des populations locales au projet colonial, notamment sur le plan économique pour une meilleure exploitation du patrimoine local (Dimier, 2005). C’est de cette histoire dont il sera question en détail dans ce livre.

-2-

Quelques dates clés du contexte de la financiarisation de la santé

1868 : première occurrence de la catégorie des particulier·e·s à leurs frais (PALF) dans les archives étudiées

1873 : première occurrence des procédures de cessions (ventes) de médicaments

1880 : début de la construction de l’Hôpital principal de Dakar

1890 : demande de caution pour les personnes hospitalisées (hospices civils) afin de garantir le paiement des frais

1890 : création de la « mutuelle de la Colonisation française » (Algérie)

1890 : l’hôpital militaire de Dakar est autorisé à vendre des médicaments aux fonctionnaires et particuliers

1895 : création de l’AOF

1900 : octroi de l’autonomie financière des colonies

1902 : Dakar devient capitale de la Fédération

1905 : lancement de l’Assistance médicale indigène (AMI)

1905 : premier congrès de la « Mutualité coloniale » organisé à Alger

1906 : création du corps des aides-médecins indigènes (soutien AMI)

1911 : autorisation des mutuelles de santé « La Corse » à Dakar et de la société amicale du Sine-Saloum à Kaolack

1913 : annonce de la présence d’une mutuelle maternelle au Sénégal

1918 : autorisation de la mutuelle de santé « Union amicale des indigènes sénégalais »

1918 : création de l’École de médecine et de sage-femmes de Dakar

1924 : l’Hôpital indigène de Dakar devient la responsabilité de la commune

1926 : basculement du financement des formations sanitaires du service général du budget de la Fédération de l’AOF aux budgets locaux de chaque colonie

1930-38 : imposition d’une taxe spécifique à l’AMI pour contribuer à son financement

1930 : disparition de la fédération de la Mutualité coloniale créée en 1908

1931 : projet de création en Côte d’Ivoire de sociétés indigènes d’assistance mutuelle contre la maladie

1931 : création de l’Institut d’Hygiène Sociale (Polyclinique) à Dakar

1944 : création du Service général d’hygiène mobile et de prophylaxie (SGHMP) et ouverture de l’École africaine de médecine et de pharmacie (EAMP)

1945 : le franc des colonies d’Afrique subsaharienne et de Madagascar devient le franc des colonies françaises d’Afrique (CFA), perdant sa parité avec la monnaie de métropole

1950 : création de l’École d’infirmiers et infirmières d’État de Dakar

1951 : création du Centre fédéral de transfusion sanguine de l’AOF à Dakar avec la rémunération des donneurs et donneuses de sang

1952 : création de la section locale pour l’Afrique subsaharienne de l’Ordre national des médecins

1954 : l’Hôpital central indigène de Dakar est nommé Hôpital Le Dantec

1957 : création de l’Université de Dakar

1958 : l’Hôpital principal de Dakar est affecté au budget de la France d’outre-mer

Après la présentation des méthodes employées pour l’écriture de cet ouvrage, je décris le contexte global, notamment le budget alloué au secteur de la santé et l’importance des infrastructures sanitaires dans une première partie. Puis, le cœur des analyses est séparé dans cinq autres parties. La deuxième partie concerne les modes de financement des hôpitaux et la manière dont les patient·e·s devaient ou pouvaient payer. La troisième partie analyse la manière dont ces enjeux financiers étaient aussi largement présents dans le « système de santé » organisé spécifiquement pour les « indigènes » autour d’une gratuité toute relative. Dans la quatrième partie, j’aborde la pratique privée de la médecine par les professionnel·le·s de la santé coloniaux, qu’ils et elles soient civil·e·s ou militaires. Puis, dans la cinquième partie, je cherche à montrer que la solution (coloniale) de la mutualité n’a pas été mobilisée en faveur des populations de l’AOF. Enfin, dans la sixième partie, je prends un peu de distance avec ces résultats essentiellement centrés sur le Sénégal pour les comparer avec les autres pays de la région, et parfois plus loin. L’idée, dans la conclusion, est de montrer comment la permanence de ces solutions s’explique notamment par la survivance des approches et des idées libérales des « faiseurs » de politiques publiques, pour reprendre un terme consacré de l’étude des politiques publiques (Lipsky, 2010).

- Cette maternité est située au sein de l’hôpital central indigène en 1914, qui ensuite prendra le nom d’hôpital central africain en 1946 et enfin d’hôpital Le Dantec en 1954. C’est avec la loi Lamine Gueye de 1946 que le terme « indigène » a été remplacé par celui d’Africain, explique Camara (2020). ↵

- Les territoires africains sous domination française ont été regroupés en 1895 pour l’AOF et en 1910 pour l’Afrique Équatoriale Française (AEF) (Borrel, Boukari Yabara, Collombat, & Deltombe, 2023). ↵

- On retrouve les travaux de cette médecin coloniale, ethnologue au Congo colonial dans les analyses de Nancy Rose Hunt (2024) qu’elle évoque avec beaucoup d’intérêt quant à la qualité du travail. ↵

- Comme ailleurs en Afrique semble-t-il (Alonou, 1994; Bado, 1999; Caldwell, 1987; Hunt, 2024). Par exemple, le dossier thématique sur la santé de la revue d’histoire Outre-mer publié en 2005 n’aborde pas ces enjeux (Delaunay, 2005). ↵

- Au Sénégal avant 1911, même les nouveau-nés étaient éligibles (Cogneau, 2023). ↵