Les premières mutuelles au Sénégal et en AOF dans les années 1910-20

En AOF, « une seule association, entre les membres de l’enseignement, est en formation au Sénégal » (Worms, 1905 : 250), ce que Depont évoque aussi dans son livre de 1906. Le projet a donc été cité à plusieurs reprises au début du 20ème siècle.

En 1912, Léon Anfreville de La Salle, médecin de formation, relate son voyage au Sénégal. Il écrit notamment sur la ville de Kaolack et sur la motivation au travail de l’administrateur local, ce qui, « il faut bien l’avouer, n’est guère fréquent aujourd’hui ». Cependant, malgré les qualités mises en avant de cet administrateur, Anfreville de La Salle s’étonne que ce dernier cache « certaines expériences manquées, par exemple l’essai de mutualisme indigène », alors même que l’on « parle de renouveler sur une plus vaste échelle l’expérience avortée ». L’auteur tente d’expliquer ce qu’il sait de la mutualité au Sénégal, notamment le fait que le commandant de cercle précédent avait demandé au gouverneur 20 000 francs pour organiser une « caisse d’assurances mutuelles agricoles indigène », essentiellement pour des prêts de graines d’arachide ». Il n’est pas fait mention de soins de santé. La phrase suivante est cocasse : « ce titre [caisse…] de l’association que je rapporte intégralement est presque plus long que ne fut son existence ». Il évoque la présence de 700 membres la première année; puis la société s’est éteinte (Anfreville de La Salle, 1912). Les enjeux de la pérennité des mutuelles rencontrés aujourd’hui, notamment par leur dépendance aux partenaires internationaux, ont donc une histoire.

Dans le compte-rendu général du 3e congrès de la mutualité coloniale organisé à Constantine en 1911, Gamard (1912) indique qu’aucune mutuelle scolaire n’a encore été organisée au Sénégal. La mise à l’écart des indigent·e·s de ces mutuelles est déplorée car elle ne « remplit pas son rôle social si elle laisse hors de son rayon d’action ceux qui ont le plus besoin de son aide, les indigents ». Il est proposé que la cotisation des indigent·e·s provienne des subventions de la ville et de la colonie. Mais l’auteur ajoute une remarque, permanente dirions-nous, « il ne faudrait pas dispenser complètement (italique original) l’enfant du paiement d’une cotisation, c’est-à-dire supprimer chez lui tout effort individuel… L’enfant pauvre et sa famille ne s’accoutument que trop facilement à l’assistance complètement gratuite ». Pour les mutualités d’adultes, le rapport précise que « ces sociétés sont presque toujours composées de français en majorité », précisant même que les fonctionnaires adhèrent « par obéissance plutôt que par zèle ». La mobilité des fonctionnaires dans les colonies est un défi des mutuelles. Plus loin, le rapporteur de cette section, suggère de fusionner les mutuelles, compte tenu de leur faible ampleur, il évoque entre 30 et 40 membres. Le rapporteur des mutualités d’adultes, E. Mayen, discute aussi d’enjeux techniques et revient sur des classiques des assurances : les adhérents qui ne comprennent pas pourquoi il faut payer chaque année sans remboursements (« égoïsme et manque d’éducation », le choix du médecin imposé; le paient à l’acte ou « à l’abonnement » des médecins et pharmaciens, l’aléa moral (« si les familles payaient médecin et médicaments, elles y regarderaient à deux fois avant de faire appeler le docteur et réserveraient les ressources de la société pour les cas véritablement graves ».

Pour préparer les congrès annuels que j’ai présentés précédemment, un « questionnaire-programme », conçu comme un canevas, est envoyé au préalable aux participants. C’est ce que font le Président du congrès de 1931 (Albert Lebrun) et le Secrétaire général (Léonce Gamard) du comité central d’organisation de la Fédération de la mutualité coloniale le 1er février 1931. L’analyse de ce « questionnaire-programme » montre que le « secours » maladie reste marginal dans la liste des entrées à renseigner, à l’image du contenu de la présentation du congrès dans la Revue de la solidarité sociale par Gamard (1909) lui-même. Ainsi, la prise en charge de la maladie ne se retrouve dans les « questionnaires-programmes » de 1923 et 1931, qu’au chapitre 2 concernant la « mutualité d’adulte ». En 1923, le questionnaire évoque deux types de « mutualité d’adultes », d’une part, la mutualité maternelle, et, d’autre part, les « sociétés d’adultes ». En ce qui concerne les mutualités maternelles, il est demandé aux pays s’il est pertinent de recommander la transformation dans les colonies des œuvres d’assistance pour la protection de l’enfance en sociétés de secours mutuels, témoignant donc du balbutiement de cet instrument à cette époque (voir plus loin pour le Sénégal en 1920). Les sociétés d’adultes sont de trois types : les sociétés françaises de secours mutuels les sociétés indigènes et les sociétés mixtes. Le compte-rendu général du congrès de 1923 présente un tableau des colonies ayant répondu au questionnaire, afin de présenter la situation de la prise en charge des aliéné·e·s, de l’assistance médicale gratuite (loi du 15 juillet 1893), des enfants assistés, des vieillards et incurables et du repos des femmes en couches. Pour l’Afrique sub-saharienne, une description succincte de la situation est fournie seulement pour le Cameroun, le Gabon, la Mauritanie, la Haute-Volta et le Soudan, ces deux derniers territoires étant présentés comme similaires à la Nouvelle-Calédonie (Gamard, 1926). Le Sénégal est donc absent de l’inventaire. Il est évoqué la situation de Madagascar mais pour affirmer « serait-il possible d’installer là la Mutualité? Il ne semble guère ». On note cependant une proposition de mutuelles obligatoires, « alimentées par l’impôt », mais que l’auteur fustige en affirmant qu’elles ne « sont guère mutualistes ». Il ne semble pas soutenir l’idée d’une « prévoyance imposée », revenant donc sur les débats historiques et actuels de l’obligation d’adhérer à une mutuelle de santé. En ce qui concerne le Cameroun, aucune mutuelle n’est en place, mais il est signalé que pendant la période coloniale allemande, une société missionnaire protestante suisse, la Mission de Bâle, avait organisé une caisse d’épargne à l’usage des populations locales sans que l’on évoque la prise en charge des soins. À Djibouti, aucune mutuelle n’est présente, notamment car « l’esprit des Somalies n’a pas encore atteint le degré permettant le développement de ces organisations sociales », écrit le rapporteur qui reprend donc les idées reçues de l’époque coloniale.

Dans la rubrique consacrée au Sénégal, on nous informe que « la mutualité est d’origine récente ». On décrit la présence d’une société de secours mutuels au profit des indigènes crée par M. Lecoq, le curé de Dakar en 1921. Son nom était Mutualité familiale du Sénégal. En 1921, elle regroupait 19 familles, 52 hommes isolés, cinq femmes et un enfant. Une section à Rufisque a été créée en 1922 avec 24 enfants, 18 hommes isolés et une femme. En 1923, la société regroupe 241 membres et le but est « d’assurer aux sociétaires des indemnités en cas de maladie, des allocations de maternité, de veuvage et d’invalidité ». Elle a été autorisée le 11 juillet 1921 et figure dans la liste retrouvée dans les Archives à Dakar, mais avec moins de membres qu’annoncé (voir plus loin). Cette mutuelle est présentée en 1922 lors du Congrès de la santé publique et de la prévoyance sociale à l’occasion de l’exposition coloniale nationale de Marseille. Il est précisé qu’elle a été créée pour les catholiques, mais est ouverte à tou·te·s (Heller, 1922).

La mutualité agricole s’intéresse aux sociétés indigènes de prévoyance, aux silos et greniers de réserve, ainsi qu’aux sociétés coopératives. Ces sociétés ont d’abord été implantées en Algérie puis, sont arrivées au Sénégal. Une thèse ancienne affirme « qu’il existait en Afrique Occidentale Française, à la veille de la création des sociétés de prévoyance, chez les populations noires, des germes de mutualité et de coopération indiscutables » (Boyer, 1935). En 1923, le « questionnaire-programme » préparatoire du 4ème congrès de la mutualité coloniale se demande s’il faut les rendre obligatoires pour tou·te·s les « indigènes » de la région. Le caractère obligatoire de l’assurance santé est en débat au Sénégal depuis 2017 mais toujours pas en application (Ridde, Gaye, Ventelou, Paul & Faye, 2023). Un article de 1927 semble montrer que la décision a été prise de les rendre obligatoires « pour tous les indigènes exerçant une profession agricole ou quelques professions annexes. Les colonies ont ainsi mis en pratique avant la métropole le principe de l’obligation admis par la future loi sur les assurances sociales » (Ligue nationale de la prévoyance et de la mutualité, 1927 : 124). L’idée aurait été empruntée à l’Algérie mais se serait adaptée « d’une façon merveilleuse » (p. 124) au Sénégal. Le terme « obligation » a certainement été perçu différemment entre les populations locales et l’administration coloniale, comme nous l’avons vu précédemment dans le cadre de la taxe à l’AMI et des sociétés de prévoyance.

En 1924, Gamard publie une synthèse sur la mutualité dans les colonies françaises dans laquelle il distingue la situation entre « les vieilles colonies et celles d’occupation relativement récente ». La mutualité ne serait pas nouvelle dans les premières, évoquant la Société Ouvrière fondée à St Denis de la Réunion en 1848. En AOF, Gamard évoque la présence de sociétés de prévoyance en 1910. Dès 1907, des associations de prévoyance sont en formation (Gamard, 1912). Le rapport du 3ème congrès évoque deux sociétés au Sénégal, à Niani-Ouli et Tivaouane. Le Président de la République aurait signé un décret à cette date pour régulariser « la situation des deux embryons de sociétés nées dans les cercles du Baol et du Sine-Saloum ». Cependant, l’idée de cette société à vocation agricole au Baol vient de M. Théveniaut, commandant du Cercle. Son caractère informel avait inquiété les autorités. Plus de 100 000 francs ont été récoltés fin 1909, « un succès si foudroyant » mais inquiétant l’administration car collectés sans textes légaux (Boyer, 1935). Au Sine-Saloum, l’objectif était, comme souvent, de réduire la dépendance des cultivateurs indigènes aux usuriers. Mais l’idée est, encore une fois, impulsée par l’Administrateur aux cultivateurs, bien qu’elle ait évidemment déplu aux commerçants locaux. Sur la base de ce succès, d’autres sociétés ont vu le jour à Cayir, à Louga en 1919, à Podor, Thiès, Bakal ou Matam puis Dagana et Maka en 1912. Bien que la santé n’apparaisse pas discutée dans cette présentation de Gamard, il rappelle que le décret du 29 juin 1910 fixe quatre buts à ces sociétés dont le troisième est de « venir en aide en cas de nécessité à leurs adhérents atteints par la maladie ou les accidents ». Ainsi, « par là, elles devenaient Sociétés de Secours Mutuels » (Boyer, 1935). Il ne pouvait exister qu’une seule société par Cercle dont le Président était choisi par le Gouverneur sur une liste de trois membres, proposée par le Conseil d’administration. Gamard termine son analyse en affirmant que « d’après la dernière statistique officielle, il existait, dans cette colonie, 15 sociétés comprenant près d’un 1 million de membres et possédant un avoir de plus de cinq millions de francs ». Peyssonnerie (1923) évoquera aussi ces deux sociétés du Baol et du Saloum en précisant qu’elles disposent d’une réserve de plus d’un million, chiffre non évoqué dans la thèse de Boyer (1935). Mais il n’est pas question de santé, et très peu d’AOF, dans son analyse des associations agricoles dans les colonies françaises. Une thèse de droit dispose également d’un chapitre sur ces deux sociétés, qui semblent donc au cœur des démonstrations au Sénégal et en Guinée qui « semblait une Colonie rêvée pour de tels essais », dont les résultats ont été très variables. Mais le volet santé de ces sociétés n’est pas abordé dans la thèse, laissant penser que le troisième but n’est pas encore une priorité. Aucun exemple n’est présenté à ce sujet (Boyer, 1935).

Dans le rapport de la circonscription de Dakar et de ses dépendances, le chapitre 2 concernant les « mutualités d’adultes » du congrès de 1931 explique que les raisons de la création des différentes sociétés de secours mutuels se justifie par des regroupements sur « l’origine ethnique » (voir l’exemple guinéen plus bas) et la « communauté d’emplois ». Pour les premières, le rapporteur évoque une cotisation mensuelle de 10 francs mais précise la précarité de ces sociétés car « malgré tout l’existence de ces divers groupements reste précaire particulièrement à cause de l’indigence générale ». L’un des buts indiqués est l’assistance en cas de perte d’emploi pour cause de maladie, en plus de celles concernant les décès, la participation aux frais de funérailles ou le rapatriement des « sociétaires indigents dans leur pays d’origine ». En revanche, « les résultats obtenus sont réels et encourageants » pour les sociétés qui regroupent des personnes selon une communauté d’emploi. On évoque notamment une mutuelle des secrétaires et des employés municipaux où « il ne s’agit plus exclusivement d’autochtones » puisque tous les employés de la commune, qu’ils soient européens ou indigènes adhèrent à la société. Mais aucun chiffre n’est fourni à l’appui de cette efficacité différente, on ne peut donc pas pousser l’analyse plus loin. Mais la création d’une société de secours mutuels n’est jamais évidente, ni facilement autorisée par l’administration comme en témoigne le cas de Rufisque (encadré 20).

-20-

Le parcours du combattant pour une société de secours mutuels d’anciens combattants à Rufisque entre 1927 et 1929

En 1929, une série de correspondances montre que l’administration discute de la demande de création de Da Costa, commerçant à Rufisque, d’une société de secours mutuels entre les anciens combattants tirailleurs sénégalais de l’AOF. Si les fonctionnaires français comprennent qu’ils ne peuvent juridiquement pas s’opposer à la création de cette société au regard de la loi du 1er avril 1898, ils échangent de nombreuses lettres très précises pour expliciter le besoin de revoir de nombreux articles des statuts proposés par l’initiateur. Le processus bureaucratique est même assez long, puisque Da Costa a fait sa demande le 5 novembre 1927 et que l’administration lui a demandé des changements le 5 août 1928 et que le Gouverneur du Sénégal, nouvellement nommé, a écrit en août 1929 au Gouverneur général pour obtenir son avis sur cette demande. En outre, dans le dossier, en plus du projet des statuts qui ont dû être remaniés par Da Costa, on trouve un rapport d’enquête du commissaire de police et une lettre, avec un avis défavorable, du délégué de Rufisque. Accepter que des « indigènes » se regroupent dans une société de secours semble tellement délicat que le Gouverneur du Sénégal ne souhaite pas prendre de décision sans l’avis du Gouverneur général. Les archives ne nous permettent pas de savoir si l’autorisation de création a été donnée. On ne retrouve pas cette société dans la liste présentée en 1931.

Il n’est pas évident de disposer d’un inventaire précis des sociétés de secours mutuels qui s’intéressent à la prise en charge maladie à cette période. Les données sont éparses et l’on comprend aussi les défis administratifs (et politiques) de leur création.

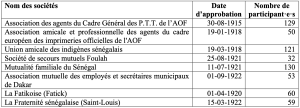

Selon la Revue de la Solidarité coloniale[1], il existe une seule société (a priori une mutualité maternelle) au Sénégal[2] au 1er janvier 1911 (deux à Madagascar et deux en Guyane). La revue avance que « les premières sociétés coloniales datent de 1906 », mais elle n’en dit pas plus. Comme seule la mutualité maternelle est évoquée pour le Sénégal, on peut donc émettre l’hypothèse qu’aucune mutuelle pour les adultes n’existe en 1911. La société pour les enseignants évoquée par Gamard en 1905 n’aurait donc pas vu le jour. La première société aurait été approuvée le 30 août 1915 pour indemniser et soutenir les « femmes en couches ». Entre 1915 et 1922, huit sociétés de secours mutuels ont été approuvées par l’administration pour la colonie du Sénégal (tableau 22). Mais le nombre de participant·e·s reste très faible.

Ces sociétés semblent regrouper des ressortissant·e·s ou des professions, mais nous n’avons pas trouvé de détails sur chacune d’elle. Elles sont majoritairement implantées à Dakar et on ne sait pas si elles sont ouvertes aux « indigènes ».

Dans un tableau qui semble dater de 1923, la liste de quatre sociétés de secours mutuels de la Guinée, approuvées par l’administration est présentée. Toutes situées à Conakry, elles disposent de seulement 151 membres adhérent·e·s à elles quatre. On y retrouve l’« Association amicale et professionnelle des agents du chemin de fer de Conakry au Niger », la « Société de secours mutuels des Hauts Guinéens et Soudanais », la « Société générale de secours mutuels indigènes de la Guinée française » et enfin la « Société sénégalais » (sic), preuve qu’il existe des regroupements fondés sur « l’origine ethnique », comme indiqué précédemment. La Haute-Volta disposerait à cette époque de plusieurs mutuelles scolaires, mais seule la « Mutualité familiale du Sénégal » est mentionnée pour l’AOF lors de l’exposition coloniale nationale de Marseille (Heller, 1922).

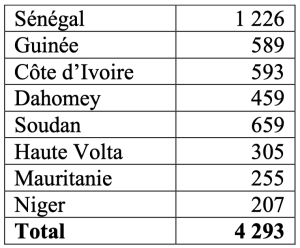

Un bordereau d’envoi des pièces adressées au lieutenant-gouverneur par le directeur du cabinet Spitz, le 17 septembre 1923, présente une liste regroupant la totalité des membres des sociétés de secours dans les différents territoires de la colonie (tableau 23). On constate donc un total de 4 293 sociétaires pour l’ensemble des huit pays. Ces chiffres sont très loin des 46% de la population de la métropole qui bénéficie d’une couverture sociale après les lois de 1928-1930, montrant les priorités coloniales. En 1920, 15% de la population de la métropole est couverte par un système collectif dont 58% par les sociétés de secours mutuels, les autres par les systèmes non contributifs de gratuité des soins (Domin, 2019). Dreyfus (2008) explique même qu’en 1848, la France comptait environ 250 000 mutualistes!

Le Sénégal est toujours privilégié par rapport aux autres territoires de l’AOF (voir l’introduction) et le tableau du 27 août 1923 montre que les huit sociétés totalisent seulement 634 membres (sans mention du genre) dont la plus importante est la « Mutualité familiale du Sénégal » avec 130 membres. Le nombre proposé par Spitz est donc le double de celui du tableau signé par le Lieutenant-Gouverneur à Saint-Louis. La différence s’explique peut-être par le fait que ce dernier concerne la « Colonie du Sénégal » et donc sans inclure la circonscription de Dakar et ses dépendances[3]?

Le compte rendu du 5ème congrès de la Mutualité coloniale, organisé à Rabat du 19 au 22 avril 1927, note la surprise de ne plus voir mentionné dans les rapports la possibilité pour la Mutualité familiale du Sénégal d’obtenir l’approbation du Gouvernement (Gamard, 1927). Dans ce compte rendu, la liste des sociétés est un peu plus restreinte que celles trouvées dans les Archives de Dakar, mais la date de fondation de chaque société est précisée :

- La Corse, 1911[4]

- La Société de secours mutuels Foulah à Dakar, 1921

- L’Association mutuelle des employés et secrétaires municipaux de Dakar, 1922

- La Société amicale du Siné-Saloum à Kaolack, 1911

- La Solidaire à Sokhone, 1925

- La Société de secours mutuels de Dagana, 1926

- L’Association Rufisquoise, 1926

Le rapport ne donne aucune indication sur le nombre de membres de ces sociétés mais note que « on nous dit qu’ils ne manifestent que fort peu d’activités et ne constituent en fait que des velléités ». Ils visent quand même à apporter des secours de maladie, notamment.

En 1931, un document des Archives de Dakar relate l’existence de 11 sociétés de secours mutuels qui seraient autorisées dans les territoires de la circonscription de Dakar :

- La Société de secours mutuels Foulah;

- La Mutuelle des Soussous;

- L’Association musulmane de secours mutuels;

- L’Union fraternelle sénégalaise;

- La Mutuelle sénégalaise;

- La Fraternelle du Cap Vert;

- La Solidarité;

- L’Association des pèlerins sénégalais;

- L’Union soudanaise de l’abattoir;

- L’Amicale des retraités militaires indigènes des régiments sénégalais;

- La Mutuelle des secrétaires et employés municipaux de Dakar.

Ainsi, en 1931, la plupart des sociétés identifiées en 1923 ont soit disparu, soit changé de nom. Ou alors, ce sont les sociétés qui n’ont pas été identifiées parmi celles de la « Colonie du Sénégal ». Il n’est pas évident de trancher, car la Société de secours mutuels Foulah était déjà dans la liste de 1923 et au moins deux autres ont des noms proches. De plus, on se demande si l’administration est en mesure de recenser toutes les initiatives qui pourtant doivent obtenir leur autorisation pour exister. En outre, lors du Congrès de la santé publique et de la prévoyance sociale, au moment de l’exposition coloniale nationale de Marseille en 1922, l’intervention de l’administration pour le développement du mouvement mutualiste et social aux colonies est clairement préconisée par le Vice-président de la Fédération de la mutualité coloniale (Heller, 1922).

Par exemple, les statuts de la « Société guinéenne de secours mutuels », établie à Dakar, montrent qu’elle a été créée le 15 septembre 1920. Pourtant, elle ne figure sur aucun des tableaux de 1923 retrouvés dans les archives. La liste de ses 20 membres fondateurs est présentée à la fin de ses statuts composés de 45 articles. On ne retrouve pas non plus son nom dans la liste de 1931 pour la circonscription de Dakar. Serait-elle devenue la Mutuelle des Soussous? Sa création et le contenu de ses statuts ont pourtant donné lieu à de multiples échanges et vérifications entre son président, M. François-Auguste Diaye, et le Gouverneur général de l’AOF (sa lettre de commentaires sur les statuts de mars 1920 est composée de cinq pages!), ce dernier ayant également demandé l’avis en décembre 1920 et janvier 1921 (donc après la publication des statuts) au ministre de l’Hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociale à travers le ministre des Colonies. Les cinq personnes à l’origine de l’administration de la société de secours mutuels sont : M. Diaye qui est propriétaire et transitaire, chevalier de l’étoile N du Bénin, M. Raphaël Touré qui est imprimeur en chef de la grande imprimerie AOF, M. Cyprien Yémis qui est typographe de cette même imprimerie, M. David Laurence qui est commis à la mairie et M. Albert Condé qui est infirmier à l’Hôpital indigène. La société s’adresse uniquement aux originaires de la Guinée française présent·e·s en AOF, mais aussi aux personnes ayant habité la Guinée ou ayant des intérêts ou des relations de famille dans cette colonie. Comme les autres, l’un de ces buts est « d’accorder des secours aux membres participants malades ou blessés en cas de besoin urgent ». La cooptation est la clé pour devenir un membre, participant puisqu’il faut être présenté par deux membres de la société, être âgé·e entre 20 et 45 ans, avoir un « domicile de 3 mois, avoir été vacciné et revacciné » et avoir été reconnu·e valide par un médecin. Il n’est pas précisé le type de vaccin concerné, mais il est fort possible qu’il s’agisse de la variole. Les statuts indiquent que la société est en mesure de réaliser trois types de dépenses : i) les secours en cas de maladie et les frais de gestion; ii) les frais de funéraires et; iii) les secours au conjoint survivant et aux orphelins des membres décédé·e·s. Le trésorier a le droit de garder en caisse un maximum 1 000 francs et l’excédent doit être placé en bon de la Défense Nationale ou lorsqu’elles seront en fonction, à la Caisse d’Épargne. Les membres doivent payer un droit d’admission qui est fixé à 25 francs, et la cotisation mensuelle est de 5 francs. À l’article 30, il est précisé que :

On est donc là dans un objet social où la prise en charge des soins médicaux est parfaitement détaillée, et la personne reçoit une indemnité durant sa maladie. Un retard de trois mois dans la cotisation mensuelle entraîne l’impossibilité de percevoir ses droits. Comme en France à cette époque (Audrain, 2022), des exclusions sont également notées quant à la prise en charge dans le cas où les maladies résultent de « blessures reçues dans une rixe » ou pour des opérations de grande chirurgie. Les médicaments sont prescrits par le médecin de la société et délivrés par le pharmacien de la société également.

Le compte rendu général du 6ème congrès de la mutualité coloniale, tenu à Paris du 28 au 30 septembre 1931, souligne les défis de la mutualité au Sénégal : « c’est parce que ces conditions [idées de prévoyance et éléments de cohésion pour réunion des individus isolés] ont manqué au Sénégal que la Mutualité y est apparue tardivement et qu’elle n’y a guère pris corps que dans des organismes à caractère administratif ». Le compte rendu rappelle que la loi du 1er avril 1898, validée en AOF par le décret du 17 janvier 1902, a permis la création d’une dizaine de sociétés de secours mutuels au Sénégal. Mais les rapporteurs expliquent qu’aucune « ne mérite une mention spéciale, les unes et les autres n’offrant qu’un mince intérêt tant en raison du petit nombre de leurs adhérents qu’en raison de leur faible activité ». Aucune des sociétés listées dans le compte rendu du 5ème congrès ne sont présentées, sauf « la famille de Dakar » mais dont la faiblesse d’effectif est rappelée. Le rapport note cependant la présence à Dakar de nombreux indigènes « des diverses colonies du groupe » venus chercher un emploi et qui organisent « des groupements par race ou par religion ». Mais les services qu’ils rendent « ne sont pas aussi important qu’il conviendrait à raison de la modicité des cotisations consécutive aux faibles ressources des adhérents ». Encore une fois, nous sommes dans la permanence des défis si l’on se réfère à la situation contemporaine des mutuelles de santé au Sénégal où seulement 4% de la population est couverte par une mutuelle de santé communautaire en 2023. On comprend qu’au Soudan, à cette époque, seulement deux sociétés de secours mutuels existent, l’une des originaires des quatre communes du Sénégal (créé en 1926) et l’autre, l’association de secours mutuels et de prévoyance des employés du commerce indigène du Soudan Français fondée en 1930. Comme précédemment, le rapport note le regret de ne pas avoir pu rendre obligatoire l’adhésion à la mutualité et des échecs en AEF (encadré 21). Au Niger, il ne semble pas exister de sociétés de secours mutuelles tandis qu’au Togo, deux sociétés seraient en place, l’une pour les européens et l’autre pour les indigènes. En Côte d’Ivoire, l’expérience de la Mutualité est dû à l’initiative de l’Administration, qui semble satisfaite car « dès le début on croyait à un obstacle infranchissable : c’était l’esprit franchement individualiste des noirs ». Mais nous ne disposons d’aucune donnée objective pour justifier ce satisfecit.

-21-

Échec des caisses de prévoyance en AEF en 1912 et 1913

En Afrique équatoriale française, des arrêtés ont prescrit au travailleur de confier leurs économies à des caisses de prévoyance qui n’ont pas tenu longtemps. Les caisses de Brazzaville et de Libreville ont été liquidées en 1912 et celle de Bangui en 1913. Le rapport explique que la liquidation de la caisse de prévoyance de Brazzaville s’explique, d’une part, par le fait que les « indigènes » qui effectuaient leur versement oubliait dans réclamer leur pécule lorsqu’ils quittaient la colonie, et, d’autre part, « l’indigène chargé de la caisse s’étant aperçu du désintéressement de ses compatriotes s’approprier leur pécule ». Ainsi « l’essai ne fut plus renouvelé ».

Le 21 novembre 1931, un article est consacré à la « mutualité en AOF » dans le quotidien de Dijon, Le Bien Public. Il précise que les sociétés de prévoyance en brousse sont contrôlées et organisées par l’administration. Cet article, signé par une personne anonyme (dont la signature est X.X.X.), ne fait aucune mention de la couverture du risque maladie et évoque longuement une mutuelle de musique dans des villages de Côte d’Ivoire ayant permis l’achat de casques de pompiers et des cloches d’église.

Dans un bordereau récapitulatif (536 AP/I) des pièces adressées au Gouverneur général de l’AOF, le 18 février 1938, la liste des dossiers permet de comprendre l’existence de sociétés de secours mutuels dès 1909 à Conakry. La liste évoque la « Société de secours mutuels du Noréah » à Conakry en 1909, les Sociétés de secours mutuels du personnel des cadres locaux du Dahomey en 1917, la « Société guinéenne de secours mutuels » en 1921, et au Sénégal, la Société de secours mutuels à Rufisque en 1929 (est-ce celle dont on n’a pas retrouvé l’autorisation de fonctionnement dans l’encadré 20?). Dans la liste des dossiers, nous trouvons le projet de création des sociétés indigènes d’assurance mutuelle contre la maladie en Côte d’Ivoire en 1935, que nous avons déjà évoqué précédemment et qui semble la première réflexion sur la prise en charge médicale menée en Côte d’Ivoire. En 1943 est autorisée (1088/BPA) la création d’une association dite « Mutuelle du Soudan » qui résulte de la fusion de « l’Union soudanaise de l’abattoir » et de « l’Amicale des Soudanais ». Elle est autorisée à fonctionner à Dakar.

Mais les défis de l’organisation des sociétés de secours mutuels sont nombreux à cette époque. En 1931, l’auteur d’un rapport en préparation du congrès en appelle à la création d’une organisation « constituée à Paris » dans le but de chapeauter « les groupements coloniaux, de défendre leur intérêt commun et de les représenter auprès des pouvoirs publics ». Il précise que « la Mutualité coloniale est actuellement en sommeil », confirmant que peu d’avancées ont été réalisées depuis 1905. Un « organisme central secourait les énergies latentes, stimulerait les comités locaux, qu’il animerait d’une foi nouvelle et agissante ». Le rapport du Soudan sur le même sujet distille des évidences dans l’air du temps de l’époque sur ces défis : « il faut reconnaître que malgré les efforts persévérants de l’administration pour faire comprendre aux populations le but et les avantages des institutions de mutualité, la mentalité indigène reste encore peu accessible à de telles idées ». Comme en Guinée, on retrouve au Mali une société de secours organisée autour de personnes venant du Sénégal, mais pas de n’importe où et pour tous les « indigènes ». Elle a été créée en 1926 et se nomme la « Société de secours mutuels des originaires des quatre communes du Sénégal ». Le droit d’entrée est de 20 francs et la cotisation mensuelle est de 10 francs. Il n’existe qu’une seconde société de secours au Soudan français à cette époque. Créée en 1930, elle se nomme « l’Association de secours et de prévoyance des employés de commerce indigènes du Soudan français ». Le rapport annonce que leur but est l’entraide entre leurs membres « en cas de maladie ou de décès ». Comme aujourd’hui au Mali (Touré, Boivin, Diarra, Diabaté & Ridde, 2023), le rapport éclaire les défis de ces deux mutuelles : « le champ d’action de ces deux sociétés se trouve limité par l’insuffisance du nombre de ses membres et le peu d’importance de ses ressources ». Mais le rapport n’en dit pas plus. L’incapacité des populations locales à faire preuve de prévoyance est également mis en avant dans un rapport non daté, mais probablement de 1930 ou 1931, concernant l’état des lieux de la Mutualité au Sénégal. Si les « indigènes » disposent d’un sens de la solidarité et d’un esprit de famille, « l’idée de Mutualité » ne semble pas encore ancrée, selon l’auteur de ce rapport qui explique que ce sont les conditions sociales qui rendent difficile la création des mutuelles, suivant ainsi l’analyse du début de siècle, et que les rares qui existent n’ont « pris corps que dans des organismes de caractère tout administratif ». Et il ajoute un élément intéressant, en lien avec la nature exogène des processus de création des mutuelles par la coopération internationale des années 1990, en précisant que « ce sont en fait des créations de l’autorité administrative », à l’image du développement coopératif contractuel agricole à la même époque (Develtere, 1998), surtout dirigé pour protéger les coloniaux ou parfois, comme pour la protection sociale de l’élite indigène (Vuarin, 2000). Comme précédemment concernant les 11 sociétés de secours, l’auteur explique que « tout au plus » une dizaine de sociétés de secours mutuels sont présentes au Sénégal mais que « aucune ne mérite une mention spéciale, les unes et les autres n’offrant qu’un mince intérêt tant en raison du petit nombre de leurs adhérents, que pour leur faible activité ».

Bien que les sociétés indigènes de prévoyance n’étaient pas vraiment concernées par la santé, il est utile de rappeler le caractère coercitif au cœur de cette imposition coloniale vers 1919, car elles « furent plutôt une transition entre une Mutualité coutumière trouvée sur place et marginalisée, et une Mutualité moderne calquée sur le modèle occidental et qu’on cherche à imposer » (Sow, 1983).

En mai 1923, le lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire, en préparation au congrès de la mutuelle coloniale, rédige une lettre dans laquelle il explique qu’il n’existe aucune institution de prévoyance sur son territoire, donc aucune société de secours mutuels ou d’assurance mutuelle de la colonie. Pourtant, pour en faire la promotion, une circulaire 455 du 24 décembre 1913 avait été adressée par le gouverneur à tous les administrateurs des cercles. Elle préconisait l’organisation de sociétés indigènes, notamment dans le but de venir en aide aux sociétaires « en secourant ceux d’entre eux atteints par la maladie ou les accidents ». Le gouverneur donne des raisons à cette absence, notamment le fait que la guerre a imposé des obligations plus urgentes, mais aussi qu’il n’y a pas eu suffisamment de fonctionnaires pour l’administration locale. Puis, il poursuit l’analyse culturaliste de l’époque, en écho aux discussions précédentes : « les populations de la Côte d’Ivoire sont encore très arriérées et dans toute la zone forestière, elles vivent encore à l’état primitif ». Ainsi, continue le gouverneur, « ce n’est pas encore à ces farouches individualistes que l’on pourra inculquer l’idée de l’entraide et de la solidarité ».

Il existe, cependant, en Côte d’Ivoire, des mutuelles scolaires qui n’avaient pas d’existence légale avant une circulaire du gouverneur Ponty en 1913. En 1923, 33 mutuelles scolaires sont identifiées, comprenant 2 551 sociétaires. En 1922, leur recette globale est de 20 918,27 francs et elles disposent d’une réserve de 9 820,66 francs.

Il y a eu aussi des tentatives de mutuelles scolaires à Dakar (encadré 22).

-22-

Des mutuelles scolaires à Dakar en 1931

En 1931, Calvayrac, inspecteur par intérim des écoles, mentionne l’existence de deux mutuelles scolaires à Dakar (avenue Faidherbe et Médina), alors que la circonscription de Dakar compte sept écoles de garçons (il ne mentionne pas l’existence d’écoles de filles). L’inspecteur signale par ailleurs qu’une troisième mutuelle scolaire devrait voir le jour très prochainement à Thiaroye. L’existence de ces mutuelles scolaires est pourtant salutaire car, selon l’inspecteur, elles permettent de donner « une leçon pratique de solidarité et de prévoyance ». Cette citation met en exergue la permanence de cette vision coloniale d’éduquer les « indigènes ». La mutuelle de l’école de l’avenue Faidherbe a été fondée en 1912 puis dissoute en 1921 et de nouveau créée en 1923. Ses revenus sont tirés du produit de la vente de légumes, de fruits et de fleurs cultivées dans son jardin. En juillet 1930, la mutuelle disposerait en caisse d’un montant de 2 683,70 francs. Quant à la mutuelle scolaire de Médina, elle date du 1er juillet 1918, mais ses statuts n’ont pas été approuvés par un arrêté au moment de l’écriture de ce rapport de 1931. Ses revenus proviennent de la vente des produits du jardin et elle disposerait d’un avoir de plus de 40 000 francs. Le jardin est en effet l’élément central de fonctionnement de ces mutuelles scolaires dont les légumes mis en culture par les élèves sont vendus (au profit de l’achat de vêtements ou de livres pour les « sociétaires nécessiteux »). En dehors de ces deux écoles à Dakar, huit autres disposent d’une mutuelle scolaire au Sénégal : Louga, Thiès, Tivaouane, Kaolack, Dagana, Podor, Ziguinchor et Sédhiou.

À la veille des indépendances, le Bureau international du travail affirme, devant le comité d’experts sur la politique sociale dans les territoires non métropolitains, que « [les] régimes d’assurance maladie sont relativement récents en Afrique et [qu’]il faudra probablement un certain temps avant qu’ils puissent couvrir une grande partie de la population » (ILO, 1957).

Je conclus cette partie en reprenant l’analyse éclairante de Vuarin (2000) affirmant que la « politique sociale » coloniale :

va avoir le caractère restrictif que ce cadre et ce statut définissent : elle va directement bénéficier aux catégories sociales que la politique coloniale isole et « privilégie » et contribuer à entretenir cet isolement et ce « privilège ». Il n’est donc pas étonnant que la sécurité sociale créée dans le prolongement de cette politique sociale ait ce caractère restrictif, voire élitiste, et que sa revendication par l’ensemble de la population n’ait jamais été effective. Ce fait atténue la force de l’argument économique qui explique exclusivement sa faible extension actuelle dans l’étroitesse du salariat. (p. 48)

Kitts (2024) a fait le même constat pour l’Algérie des années 1853-1914, en montrant que le développement mutualiste s’est cantonné aux « sphères de la notabilité locale et du personnel de l’administration coloniale » (p. 156), le nombre de représentants arabo-musulmans restant marginal dans les instances locales.

La partie suivante, avant la conclusion de l’ouvrage, propose une comparaison des données concernant le Sénégal avec les autres territoires de l’AOF, et parfois plus largement avec les territoires colonisés par la France ailleurs dans le monde, pour montrer combien la financiarisation de la santé s’est développée partout.

- Le premier numéro est daté du 1er janvier 1913. ↵

- La mutualité maternelle de Paris a été créée en 1891 par M. Poussineau. ↵

- Les données de Spitz sont tirées d’un bordereau d’envoi manuscrit où l’on retrouve, ajouté au crayon de papier, un chiffre à côté du nombre d’adhésions. Pour le Sénégal, ce chiffre est de huit et quatre pour la Guinée… Ces chiffres correspondraient-ils au nombre de sociétés et cela confirmerait-il l’erreur du doublement des sociétaires? ↵

- Elle aurait été autorisée par le ministère du Travail en décembre 1910 selon le Bulletin des sociétés de secours mutuels du 11 janvier 1911. ↵