L’évolution du budget dédié à la santé

Avant 1895, il est difficile de disposer de données solides et fiables concernant le budget de la santé. Ainsi, selon le mémoire de Ly (2010) citant un ouvrage de Lapeyssonnie (1988), le budget de la santé au Sénégal aurait été de 261 772,54 francs en 1856, pour passer à 39 646 francs en 1877 (Becker, Diakhaté & Fall, 2008). Dans leur analyse de l’évolution de ce budget de la santé au Sénégal, Becker et ses collègues (2008) évoquent qu’il serait ensuite passé de 918 057 francs en 1878 à 1 202 799 francs en 1880 et 129 630 francs en 1881.

Dans sa thèse concernant la période de 1895 à 1914, Angélique Diop (1983) démontre que le système de santé durant la colonisation était un système… colonial[1] et un secteur peu prioritaire (comme en France à l’époque (Dr F., 1880)) pour les responsables politiques de la métropole (comme pour les autres puissances coloniales (Caldwell, 1987)). Pam (2022) nous rappelle que « la politique sanitaire de la France au Sénégal [s’est organisée] dans une perspective de domination et d’exploitation coloniale » (p. 64). En effet, bien avant la Déclaration d’Abuja où les États africains se sont engagés en 2001 à accorder 15% de leur budget au secteur de la santé, Diop (1983) montre que le budget consacré à ce système n’a jamais été à la hauteur des besoins… alors que les réponses sanitaires étaient cantonnées aux besoins des militaires, des colons et de leur administration, sans vraiment s’intéresser à ceux des populations. L’analyse détaillée de Ngalamulume (2012) pour la ville de Saint-Louis confirme la négligence des services de santé à l’égard des populations locales, au profit des colonisateurs.

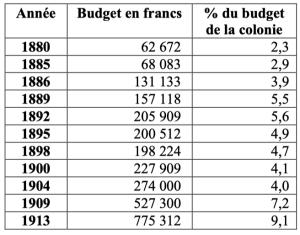

Diop (1983) a reconstitué l’évolution du budget de la santé et de la part qu’il tenait dans le budget global de la colonie de 1880 à 1913 (tableau 1). On constate une évolution positive mais avec des montants bruts faibles qui s’accroissent à la fin de la période, notamment à cause des besoins de lutte contre les épidémies. En effet, « les dépenses des hôpitaux ne cessent de diminuer… Ceci répond aux besoins d’une nouvelle politique caractérisée par une médecine prophylactique et collective » (Diop, 1983 : 158). Après 1904, l’augmentation s’explique certainement par le nouveau besoin créé par les dépenses pour faire fonctionner l’Assistance médicale indigène et d’Hygiène (Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, 1931), que j’analyse en détail plus loin dans la troisième partie. Plus de un million de francs seront octroyés en 1914 pour lutter contre la peste (Becker et al., 2008). Cependant, le Gouverneur général de l’AOF William Ponty est embarrassé, car le Trésor ne dispose alors pas de suffisamment de fonds pour payer les indemnités promises aux Lébous pour la destruction de leurs maisons dans le cadre des actions de lutte contre la maladie (Echenberg, 2002).

Dans une conférence sur l’AOF prononcée à Berlin le 15 mars 1907, le député français Lucien Hubert, relatée dans la Revue Coloniale (numéro 46) explique que le dernier fond d’emprunt a permis d’allouer 3 millions de francs à l’Assistance médicale indigène (AMI) et que 500 000 francs devaient servir à la construction d’un hôpital de 150 lits pour les populations africaines à Dakar.

Dans un rapport du 9 novembre 1925, le ministre des Colonies André Hesse indique que face au budget qu’il trouve insuffisant et afin de sauver « l’avenir des races indigènes[2] (sic) ainsi que la mise en valeur de ces pays », il lance un appel à « l’initiative privée ». Ainsi, il demande « à tous les grands noms et toutes les grandes maisons qui représentent les intérêts de la France en Afrique [d’]apporter leur concours ». En effet, si le secteur privé n’a investi que secondairement dans « l’aventure coloniale » (Coquery-Vidrovitch, 1979), il ne le fera guère plus pour le secteur de la santé.

Dans sa présentation de l’AMI, 70 ans avant la Déclaration d’Abuja, le Gouverneur général Jules Carde invoque l’argument du « développement économique », pour fixer à 12% le seuil du budget dédié à la santé, ce qui lui permet par ailleurs de justifier l’usage du paiement direct auprès des malades, comme nous le verrons dans la seconde partie de ce livre :

Les différents budgets locaux ont prévu de la manière la plus large le fonctionnement des services sanitaires et les crédits qui s’y rapportent représentent, selon les colonies, de 7 à 11% des ressources totales. À mesure que l’Assistance se développera et que son personnel augmentera, d’autres dépenses seront à prévoir; il n’est pas douteux que les colonies sont prêtes à faire tous les sacrifices nécessaires, toutefois le développement économique ne saurait en être compromis et, pour ce motif, il est prudent de considérer la proportion de 12% comme un maximum que les crédits des services sanitaires ne pourront dépasser. (Gouvernement du Sénégal, 1931)

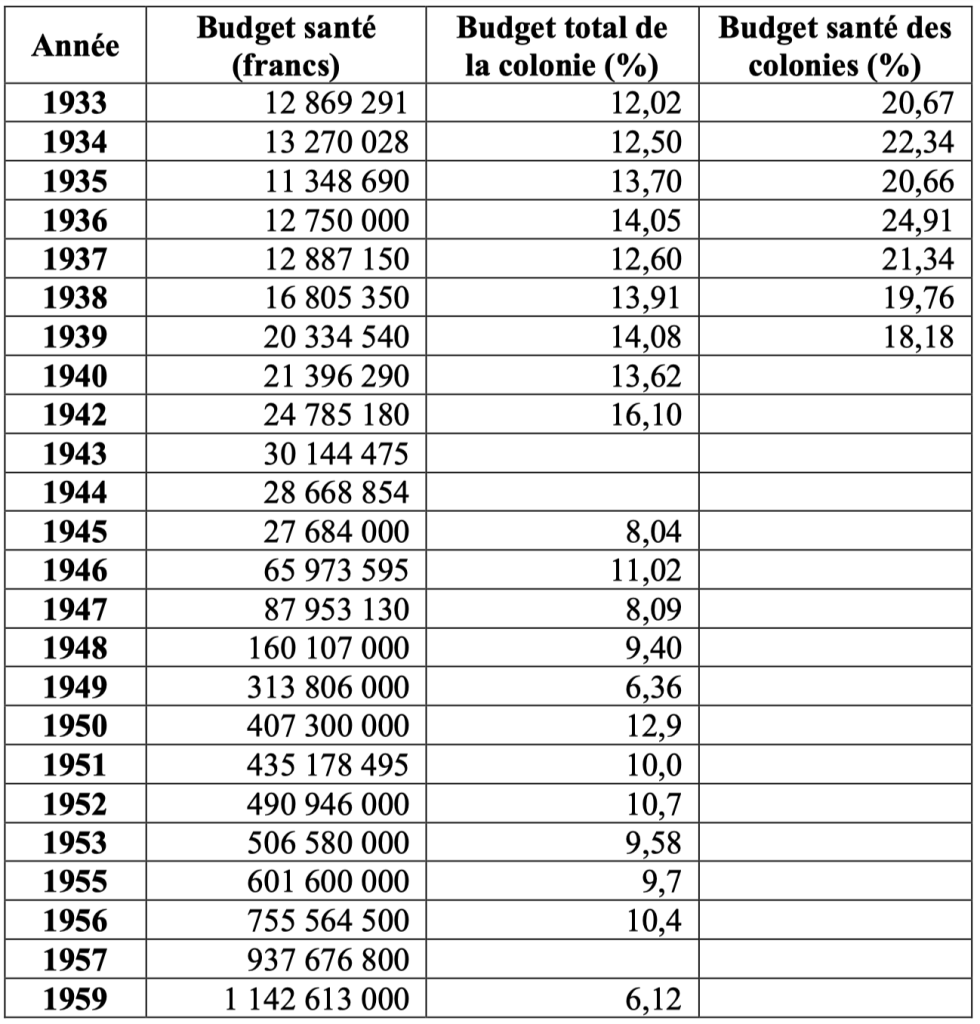

Il semble que plus tard, cette proportion ait augmenté, passant de 11,9% en 1931 à 13,91% en 1938[3]. Le rapport annuel de 1932, retrouvé aux Archives de Toulon, indique que les dépenses totales du Sénégal sont de 119 millions dont 13 pour la santé, soit 11% du budget total. Mais ce rapport communique une autre information rarement trouvée, soit le fait que 58% de ces dépenses de santé sont destinées à l’AMI. Pour l’année 1937, le rapporteur avait d’abord dactylographié que ce pourcentage était « légèrement plus », mais il a ensuite corrigé à la main pour remplacer par « beaucoup moins », signe des défis de conserver des données à jour. Le rapport de l’année 1939 annonce une augmentation budgétaire de 20 334 540 francs, donc 14,08% du budget global de la colonie. Ces 20 millions représentent un peu plus de 18% de l’ensemble des crédits alloués aux services sanitaires de l’AOF, selon les données du rapport de 1940 sur « l’œuvre sanitaire de la France ». Selon ce rapport, la loi du 22 février 1931 a prévu 120 millions de crédits sanitaires qu’il fallait « prélever sur les emprunts coloniaux destinés à l’AOF ». Les fonds spéciaux d’emprunt sont des ajouts aux fonds supplémentaires du budget général. Dans les années 1930, une partie des emprunts coloniaux pour les travaux publics ont été alloués aux crédits sanitaires (75 millions, soit l’équivalent du budget local dédié à la santé sur quatre années, de 1936 à 1939), s’ajoutant ainsi aux budgets locaux. Ces crédits spéciaux (dépensés de 1931 à 1939) sur fonds d’emprunt ont servi à construire des dispensaires et des postes de santé (4,6%) et des hôpitaux (12,7%), en plus de l’alimentation en eau potable (9,7%) et de la lutte contre les maladies (56%). Dans son rapport de tournée dans plusieurs pays de l’AOF, un médecin explique que les fonds d’emprunt pourraient servir au commandant de cercle pour améliorer l’état des postes de consultation. Alors que 75 millions de francs auraient été réservés pour l’AEF, ce sont 120 millions de dotation pour l’AOF. On notera cependant que dans ces crédits, certains ont été utilisés pour soutenir des instituts (Pasteur, École d’application) ou des hôpitaux (coloniaux) basés en métropole (Marseille, Paris). Sur les 75 millions dépensés fin 1940 en AOF, il est difficile de préciser les dépenses réalisées dans les hôpitaux, car le rapport des travaux (arrivé à Clermont-Ferrand le 9 mai 1941), ne fournit pas de détails dans le contexte du début de la seconde guerre mondiale.

Le rapport annuel de 1939 explique que ce sont non pas 120, mais 128 millions qui ont été mis à la disposition des services de santé dont 41 millions (32%) de fonds d’emprunt, les années précédentes ayant bénéficié en moyenne d’un budget d’environ 10 millions de francs. Une liste des constructions médicales y est aussi présentée mais, encore une fois, sans les détails de leurs coûts. Ce rapport de 1939 évoque par ailleurs la création de la Maternité indigène de Dakar et de la nouvelle École de médecine.

L’utilisation des 41 millions de fonds d’emprunt est cependant précisée pour l’ensemble de l’AOF. Beaucoup de dépenses ont été effectuées pour des travaux d’aménagement et d’assainissement, de lutte contre les maladies (fièvre jaune, trypanosomiase, lèpre, tuberculose). Trois dépenses concernent des infrastructures de santé : aménagement de dispensaires et de maternités (dont les lieux ne sont pas indiqués, pour 8 millions de francs), installations sanitaires du port de Dakar (186 000 francs), aménagement à l’Hôpital central indigène de Dakar (10,5 millions). Ces dépenses représentent 46% du total des 41 millions de l’année 1939, celles des autres années ne sont pas indiquées.

Plus tard, cette proportion semble se maintenir au même niveau, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale où l’augmentation importante[4] s’explique certainement par un accroissement des dépenses de santé publique pour lutter contre les maladies (sommeil, paludisme, lèpre, méningite) (Becker et al., 2008). En outre, cela montre aussi sûrement le besoin pour la France de se donner une autre « image », car la France coloniale finit par vouloir agir en faveur du développement… mais nous verrons dans la troisième partie que cela ne fut pas vraiment le cas, lorsque l’on étudie l’importance donnée à l’AMI. L’insuffisance des crédits pour la santé semble une constante coloniale (Domergue, 1978).

Les données fournies dans le tableau 2[5] sont présentées à titre indicatif avant de développer le contexte de l’étude. Il n’est en effet jamais facile de faire la distinction entre les différents types de budgets dans les sources d’archives. J’ai cependant cherché à rester au plus proche de leur désignation comme « budget santé » dans les documents exploités. Après la seconde guerre mondiale, l’arrivée du FIDES (Fonds d’investissement pour le développement économique et social) après 1946 rend aussi la comparaison difficile.

L’augmentation importante du « budget santé » en 1948 est confirmée par le rapport annuel des services pharmaceutiques, qui montre que le total des sorties est passé de 3,5 millions en 1946, à 7,9 millions en 1947 pour atteindre 14,8 millions de francs en 1948. L’augmentation s’inscrit dans un contexte de croissance du financement des dépenses publiques des Empires par la France, notamment à travers le lancement du FIDES (Cogneau, 2023). En outre, l’AMI du Sénégal et de la Mauritanie bénéfice largement de ces sorties, soit pour le Sénégal 2,3 millions en 1946, 3,6 millions en 1947 et 7,8 millions de francs en 1948, soit 52% du total, et si on ajoute la part pour l’AMI de Mauritanie, cela donne 59%. Il semble que l’approvisionnement des hôpitaux ne soit pas compris dans ces montants. En 1953, les dépenses de santé seraient la seconde priorité budgétaire après l’enseignement.

Entre 1955 et 1959, les sources budgétaires de la santé du Sénégal sont variables. En 1955 et 1956, seul le budget local est mobilisé. En 1957 s’ajoute le FIDES (voir en conclusion des données concernant ce fonds), puis il disparaît. En 1958, le budget fédéral s’ajoute au budget local et en 1959, on ne retrouve que le budget local.

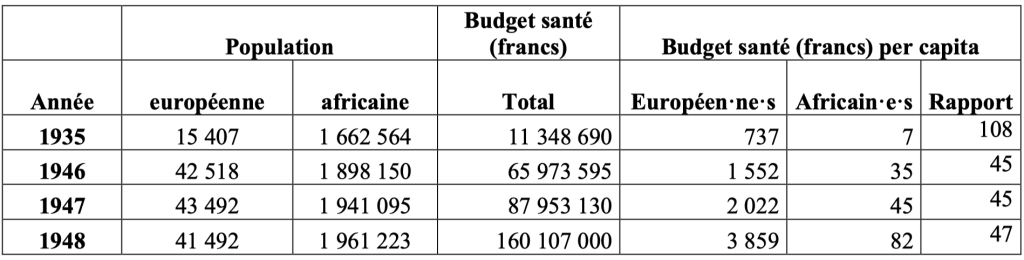

À partir des données populationnelles présentées dans le rapport annuel de 1948, on peut tenter une comparaison des budgets accordés à la santé, per capita, entre population européenne et africaine (tableau 3). Comme on ne connaît pas la répartition de ce budget selon les structures fréquentées par ces personnes, restons sur une division simple entre le budget et la population. Il est probable que les données de ce tableau sous-estiment la part des budgets consacrés aux hôpitaux, qui sont bien plus importants que ceux pour l’AMI. Mais leurs différences abyssales donnent une idée de l’allocation des ressources per capita selon les deux grands groupes de population, confirmant l’orientation budgétaire en faveur de la population européenne (surtout française) au détriment des populations africaines. Bien que cette analyse ne tienne pas compte de l’inflation entre 1935 et 1948, les populations africaines reçoivent entre 45 et 108 fois moins d’allocation budgétaire que les populations européennes, alors même que les besoins des premières sont certainement beaucoup plus importants.

Dans le cadre du premier plan de développement (1946-1953), pour la section AOF, la santé ne représente que 3,2% des dépenses engagées, mais il faudrait ajouter les dépenses sociales qui représentent 16%. Pour le second plan quadriennal (1954-1957), la santé représente 6,8% des investissements prévus (Domergue-Cloarec, 1986). Quelques rapports de la France destinés aux Nations Unies sur la protection de la santé publique en AOF (article 73 de la Charte) permettent de disposer d’autres données budgétaires. Le rapport de 1949 affirme que « le service de santé absorbe en moyenne 10 à 12% de la masse budgétaire du Gouvernement Général et des Gouvernements locaux ». Le rapport de 1952 montre que les crédits de la santé s’élèvent à 1,4 milliards du budget général et 2,8 milliards par les budgets locaux, soit 66% du total. La majorité des dépenses des budgets locaux (51%) et général (48%) sont destinées à rémunérer personnel. La proportion du budget local des territoires allouée à la santé varie de 7% à 20% selon les territoires et les années (entre 1951 et 1953; 9,77%, 10,46% et 8,78% pour le Sénégal), sachant que les rapports annoncent que ce pourcentage est de 9,88% en 1951, 5,31% en 1952 et 4,95% en 1953 par rapport au budget général de l’AOF.

Créé en 1949, le Fonds d’équipement rural et de développement économique et social (FERDES), complémentaire du FIDES, a fourni 569 millions de francs au Sénégal entre 1949 et 1955, soit 17,3% du total (deuxième pays après la Côte d’Ivoire qui a reçu 27,6%). Si les projets financés par ce fonds ont permis de construire des puits et des adductions d’eau, la construction des dispensaires ruraux n’a représenté que 3,32% des crédits (pour les huit pays de l’AOF), confirmant l’hospitalo-centrisme (centrer les politiques et les financements vers les hôpitaux au détriment de la prévention et des soins de santé primaires) explicité plus haut[6]. En outre, la médecine de soins reçoit entre quatre et six fois plus de crédits que la médecine préventive en 1948 et 1952[7]. Ainsi, « le divorce entre le discours sur la santé et la réalité sur le terrain [a persisté]. Les investissements eux-mêmes [ont privilégié] la médecine de soins au détriment de la médecine préventive » (Domergue-Cloarec, 1986), alors même qu’une circulaire ministérielle de 1924 demandait à ce que le curatif « cède le pas à la médecine préventive et sociale » (Coquery-Vidrovitch, 1979 : 57). Ainsi, le médecin Gautier-Walter (1951), lors de sa « croisière » sanitaire en Afrique de l’Ouest, comparait déjà le programme de lutte contre la trypanosomiase comme « riche » et l’AMI comme « pauvres ». Arthur Vernes et René Trautmann regrettaient quant à eux dans leur rapport de visite en AOF de décembre 1938 à janvier 1939 que les médecins coloniaux n’aient pas les moyens de travailler. Dernière preuve de cette focalisation sur le curatif, le fameux rapport d’Anne Retel-Laurentin (médecin et anthropologue médicale du CNRS) et de ses collègues, réalisé au Sénégal comme une des premières grandes enquêtes nationales sur la santé des populations (pour le Ministère au plan), indique qu’en 1960 :

un cinquième du budget à peine est consacré aux grandes endémies (soit environ 100 Frs CFA par personne et par an). Les 4/5 sont consacrés à la médecine dite de “soins” hôpitaux et centres fixes de soins (soit environ 525 Frs par personne et par an) dont la moitié pour les 4 grandes hôpitaux du Sénégal (environ les 2/5 du budget est absorbé par les seuls hôpitaux de Dakar) qui emploient presque la moitié du personnel.

Puis le rapport s’inquiète du fait que l’Hôpital Le Dantec absorbe un quart du budget total de la médecine des soins. Ainsi, le constat de 1960 n’est pas sans rappeler celui de la période coloniale présenté plus haut car « on voit qu’il y a réellement un déséquilibre entre la répartition des efforts et les besoins actuels » et « si les médicaments sont, dans certains dispensaires, notoirement insuffisants pour satisfaire aux demandes, leur mauvaise répartition est souvent un facteur aggravant » (Retel-Laurentin, 1960). Cela entraîne le « découragement de la population devant la mise en disponibilité fugace des médicaments ». Les archives de l’Agence Française de Développement (AFD) confirment cette focalisation puisque le rapport annuel du FAC (Fonds d’aide et de coopération, créé en 1959) de 1961 explique que la moitié des crédits accordés pour le secteur social sont pour la santé, mais que la très grande majorité de ces fonds est en réalité destinée aux infrastructures sanitaires sans que les détails ne soient fournis. Au moment des indépendances, les secteurs sociaux ne sont pas centraux dans l’allocation des crédits du FAC selon ce même rapport de 1961.

En outre, sans avoir réellement investigué les enjeux financiers du recours aux soins, l’enquête nationale de Retel-Laurentin confirme les privilèges (« antibiotiques réservés aux clients de qualité plutôt qu’aux cas graves » et mêmes les « tentations de vénalité que celles offertes par les médicaments en brousse » (Retel-Laurentin, 1960). La situation de 1960 pourrait donc laisser croire que peu de progrès ont été réalisés durant la période coloniale, comme nous le verrons dans les prochains chapitres.

- Sur la manière dont les campagnes de vaccination et le fonctionnement de l’Institut Pasteur ont été impactés par cette approche, voir le cas de la Côte d’Ivoire. La thèse de Domergue-Cloarec présente aussi une analyse incroyable de l’état de santé déplorable des travailleurs durant la Seconde Guerre mondiale! Doit-on y voir un lien avec le fait que la France, après la création de l’OMS en 1946 et la création tardive du comité régional pour l’Afrique installé à Brazzaville, enverra des rapports lacunaires sur la situation sanitaire dans la région (Domergue-Cloarec, 1986)? ↵

- Dans les instructions sur le fonctionnement des services de l’AMI en 1926, le Gouverneur général annonce que son but est « de développer les races indigènes en qualité et en quantité (sic) ». Ainsi « l’assistance médicale ainsi comprise doit viser directement les causes essentielles qui empêchent l’accroissement des races ». Pour mieux comprendre l’histoire de l’« ordre racial » et son imbrication dans le gouvernement des colonies, voir l’excellent ouvrage d’Aurélia Michel (2020). ↵

- Rapport médical annuel du Sénégal, 1938 : 11,9% en 1931 (17 M); 10,70% en 1932 (12,789 M); 12,02% en 1933 (12,869 M); 12,50% en 1934 (13,270 M); 13,70% en 1935 (11,348 M); 14,05% en 1936 (12,750 M); 12,69% en 1937 (12,887 M) et 13,91% en 1938 (16,8 M). ↵

- Cette hausse est globale, pour l’ensemble des dépenses de la colonisation (voir Huillery, 2008, 2014). En outre, la thèse de Huillery (2014 : 30) montre que le paiement des salaires de la haute administration coloniale a été prioritaire sur les dépenses sociales : « En moyenne, sur les 25 années observées entre 1907 et 1957, les dépenses consacrées aux 130 fonctionnaires français ont représenté 13,5% des dépenses totales de l'AOF, alors que l'éducation et la santé ne représentaient ensemble que 11,7% des dépenses totales de l'AOF » (ma traduction). Les données de 1935 à 1940 sont reprises également dans le mémoire de Sène (1991). ↵

- Je suis disponible pour évoquer les défis de cohérence et justifier mes choix dans la production de ces données face à des archives parfois discordantes. ↵

- En 1952, les participants de la « conférence des directeurs de la santé d’Afrique Noire » s’inquiètent des équipements et du financement du plan quadriennal et affirment que « le nouveau plan quadriennal devra sacrifier encore le spectaculaire à l’utile ». Ils évoquent l’existence d’une commission ministérielle de standardisation concernant les projets de construction hospitalière. En 1961, lors de la conférence des ministres de la Santé publique des États d’expression française à Paris, Jean Foyer, secrétaire d’État aux relations avec les États de la communauté aura un discours tempéré à ce sujet, en expliquant que les structures hospitalières ont « atteint une limite qui ne pourra être dépassée que lorsque vos techniciens reviendront servir nombreux dans vos pays ». Lors de cette conférence, la lecture des comptes rendus de l’ensemble des pays montre que les questions financières et de paiement des soins par les patient·e·s n’ont pas été vraiment abordées dans le premier fascicule, sauf à confirmer le manque de moyens. Le quatrième fascicule concerne les investissements, et les débats ont surtout concerné les programmes internationaux de financement que les pays pouvaient mobiliser (France, Europe, USA, NU, etc.). Cependant, dans l’explication des investissements à réaliser dans les années suivantes, la grande majorité des ministères de la Santé évoquent surtout des dépenses liées aux hôpitaux, leur construction ou rénovation, dans les capitales et ailleurs. ↵

- Quant aux crédits pour la recherche... Entre 227 et 281 fois moins! ↵