La prise en charge des indigent·e·s dans les hôpitaux

Mes précédents travaux (Ridde, 2021b) sur l’accès aux soins des plus pauvres dans les formations sanitaires de la région montrent la permanence des défis dont les prochaines pages visent à rendre compte.

Dès 1852, un arrêté est rédigé « sur le prix moyen de la journée d’hôpital en faveur des indigents ». Dans un rapport discuté lors du Conseil général de 1890, on apprend (note de M. Th. Carpot) que si des patient·e·s peuvent payer directement leurs soins lors de leur hospitalisation, cela reste une pratique très marginale à Saint-Louis :

Votre commission doit également vous faire observer qu’en novembre dernier il n’est entré à l’hospice que deux malades payants, il existe en ce moment près de quatre-vingt (italique original) malades non payants, et à la date du 8 novembre, le sieur Lamothe, employé municipal, était hospitalisé gratis (italique original), comme indigent, pendant treize jours. (Conseil général, 1890)

Avant 1900, il semble que les indigent·e·s qui n’étaient pas de la commune de Gorée ne pouvaient pas bénéficier d’une prise en charge à l’hôpital (Ndoye, 1999).

Nous avons ainsi retrouvé des échanges administratifs de 1894 concernant la prise en charge de Mme Aïssata Bâ, « indigente originaire de Edy près de Podor » et son admission à l’Hôpital civil de Saint-Louis « au compte des budgets des pays du protectorat ». Pour cela, le chef du bureau du Directeur de l’Intérieur prévient qu’il va envoyer les certificats de maladie et d’indigence. Mais on lui répond que cela n’est pas possible car il faut d’abord solliciter la Direction politique qui « statuera après enquête ». Un peu avant, le 9 août 1876, nous retrouvons une lettre de Louis Brière de l’Isle, alors gouverneur du Sénégal, adressée au maire de Saint-Louis. Il lui demande « une juste limite dans la délivrance de certificats d’indigence pour les malades à domicile » afin de faire en sorte que le médecin « ne soit appelé à soigner à domicile que de véritables indigents », puisque ces derniers peuvent déjà aller à l’Hospice de Saint-Louis, pour y bénéficier d’« une assistance aussi large que le permettent les ressources de la Colonie », la largesse n’étant pas précisée. Au-delà des concepts de justice qui sont convoqués dans la lettre (« équité », « juste limite »), on voit bien combien les considérations économiques (et bureaucratiques) étaient déjà présentes en contexte de rationnement budgétaire, sans compter les débats permanents autour des vrai·e·s et des faux·sses indigent·e·s (Ridde & Jacob, 2013).

En 1900, le Conseil général adopte un rapport de la commission qui permet de fixer des tarifs d’admission à l’Hôpital civil de Saint-Louis. Ainsi, les tarifs sont de 2 francs pour les indigent·e·s hospitalisé·e·s dont les frais sont payés par les communes, 4 francs pour les indigent·e·s hospitalisé·e·s avec une ration européenne (donc payés par la Colonie), 3 francs pour les payant·e·s avec une ration indigène et 6 francs pour les payant·e·s ayant droit à une ration européenne. Le tarif est donc calculé en fonction du prix de la ration alimentaire et il est systématiquement du double pour les Européen·ne·s par rapport aux indigènes qu’ils et elles soient pris en charge par les communes ou qu’ils payent eux-mêmes[1]. Le principe du paiement direct existe donc déjà en 1900 puisque les « patients payants » sont autorisés à l’Hôpital civil de Saint-Louis (Conseil général, 1900).

En 1901, le Conseil général discute d’un rapport du médecin en chef sur les services de l’Hôpital civil de Saint-Louis. Si les consultations pour les indigent·e·s semblent gratuites, le médecin affirme que ces dernier·e·s ne peuvent en profiter, « n’obtenant de cette consultation qu’une simple prescription qu’il leur est difficile de mettre à exécution, n’ayant pas les moyens de se procurer les médicaments nécessaires ». Les débats confirment que si les « indigents sont visités gratis », « ils ne reçoivent pas les médicaments à titre gratuit », affirme le secrétaire général par intérim. Ainsi, le Conseil ordonne que les médicaments leur soient désormais distribués gratuitement (Conseil général, 1901). Puis, la discussion tourne autour de la création d’une catégorie de « malades externes » qui « seraient traités à l’hôpital moyennant une modique contribution ». Il s’agit de malades européen·ne·s ou africain·e·s qui sont en mesure de payer mais qui n’ont pas besoin d’être hospitalisé·e·s. M. Valentin propose le prix de 1,5 francs par jour, ce que le conseil adopte.

En novembre 1904, le Lieutenant-Gouverneur Camille Guy annonce au Conseil général des changements de tarifs (à la suite d’une demande de réduction prononcée par la municipalité) de l’Hôpital civil de Saint-Louis avec la présence de deux catégories, la première pour les indigènes payants (3 francs) et la seconde pour les indigènes admis aux frais des budgets communaux (2 francs). L’analyse de cette annonce confirme aussi la continuité de la catégorie des malades indigènes « traités à leurs frais » et la confusion, que nous reverrons plus loin, entre les catégories « indigènes » et indigent·e·s :

qu’il était nécessaire, en effet, d’établir une distinction entre les indigènes aisés, qui se font traiter à leurs frais, et les indigents internés au compte des communes. Il m’a semblé anormal que les malades des deux catégories subissent le même régime et fussent logés dans les mêmes locaux, alors que leurs conditions ne sont pas semblables. Enfin, en raison de la réduction à 2 francs de la journée d’hôpital pour les indigènes indigents, il y a lieu, pour maintenir une certaine distance entre la journée de malade interne et celle de malade externe, de ramener à 1 franc cette dernière, qui avait été fixée à 1 fr. 50 par délibération de l’Assemblée locale en date du 8 juin 1901. (Conseil général, 1904)

À Saint-Louis, l’article 5 du règlement intérieur de l’Hôpital civil de 1909 précise que « Les malades indigents européens ou indigènes domiciliés dans les communes seront admis au compte des municipalités intéressées. Les malades indigents, européens ou indigènes domiciliés en dehors des communes sont traités au compte du Service local ».

En effet, en 1916 à Saint-Louis, on retrouve une lettre envoyée au maire de la commune qui traduit les confusions administratives ainsi que l’usage des catégories raciales (encadré 7). Même lorsqu’il s’agit des personnes les plus vulnérables, la discrimination coloniale raciale est à l’œuvre.

-7-

Des indigent·e·s européen·ne·s et africain·e·s

Dans cette lettre, le médecin-chef de l’Hôpital civil s’interroge sur le fait qu’il délivre des billets d’hôpital pour des indigent·e·s (M. Amadou Bâ et M. Fagueye Guèye) qui se retrouvent en deuxième catégorie alors que la norme nationale était qu’ils devaient rester en troisième catégorie, car indigent·e·s. Pourtant, « si cela s’explique dans une certaine mesure par le fait que la ration indigène est en troisième catégorie et l’européenne en deuxième, il conviendrait tout au moins de ne faire entrer en 2ème catégorie que les indigents européens ». Les discriminations raciales touchent donc aussi les catégories de population les plus pauvres, les indigent·e·s.

On se souviendra que la hausse des prix n’a pas touché la troisième catégorie en 1918 pour « maintenir le caractère d’institution d’assistance qui a été la principale raison de sa création ». On voit bien ici qu’il n’est pas concevable, pour l’administration coloniale de l’époque, de traiter les Africain·e·s comme des Européen·ne·s, même comme des Européen·ne·s indigent·e·s.

La lettre est intéressante aussi du fait que son auteur explique au maire que cette façon de procéder n’est pas « irrégulière puisqu’aucun texte ne réglemente la question », mais elle « n’en est pas moins anormale ». La norme est donc exhortée, pour éviter que les indigent·e·s africain·e·s ne soient confondu·e·s avec des indigent·e·s européen·ne·s. Il convoque même une « question d’ordre intérieur » pour refuser ce dangereux « sur-classement » qui provoquerait « une promiscuité fâcheuse et inacceptable entre des indigents et de petits (sic) fonctionnaires auxquels leur assimilation ne donne droit qu’à la 2e catégorie ». En outre, cela va plus que doubler le tarif que la mairie devrait payer à l’hôpital et les conseillers municipaux ne l’entendent pas ainsi.

Dans une note du 11 mars 1946 signée par le lieutenant d’administration Cassagne pour l’Hôpital colonial de Saint-Louis, on retrouve la même volonté de séparation (d’apartheid) : « l’hôpital et son quartier d’A.M.I. sont susceptibles de recevoir tous les malades. Une distinction plus nette entre les deux catégories d’assistance quant aux salles d’hospitalisation est envisagée, ce qui permettra de séparer les petits fonctionnaires des indigents ». L’arrêté du 3 mai 1926 stipule bien que les « indigents français n’ayant aucun répondant » seront pris en charge par les budgets de la Colonie.

Badiane (2004) explique que si ce paiement d’avance n’était pas réalisé, notamment lorsque le séjour durait, la personne malade était « transférée dans la catégorie des indigentes » (p. 48). La direction de l’hôpital devait donc recouvrer ses dépenses auprès de la municipalité de la personne. Les indigent·e·s sont admis·es dans les hôpitaux, seulement s’ils et elles fournissent le certificat d’un médecin, une attestation du commissaire de police de leur résidence dans la colonie d’au moins un an (on évoquait le concept de « domicile de secours ») et « qu’ils sont dépourvus de toutes ressources ». Dans ce cas, leurs frais sont pris en charge par la commune ou la colonie de leur domicile[2]. C’est le cas de M. Amadou Diop, « originaire de Mendie Keur Bassine (Cercle de Louga) », référé par le maire de Rufisque le 7 octobre 1920 : « les frais d’hospitalisation de cet indigène seront naturellement supportés par le budget du cercle d’où il est originaire ». S’ils et elles décèdent avant que l’on connaisse leur domicile, c’est le budget local qui va prendre en charge les indigent·e·s. Mais dans tous les cas, on voit bien que les hôpitaux cherchent toujours à disposer d’un remboursement provenant d’un budget extérieur, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les indigent·e·s. Les indigent·e·s de passage dans une commune ayant besoin d’une hospitalisation en urgence peuvent bénéficier de soins, seulement si on leur délivre un certificat provisoire, et qui est confirmé par la suite par l’administrateur ou le commissaire de police dans les communes mixtes, apprend-on dans une note du 17 février 1939. Durant ce même mois, le 9 février 1939, Parisot (de l’administration générale) envoie une lettre au maire de Saint-Louis pour le rappeler à l’ordre, concernant l’obligation pour les indigent·e·s de se munir d’une attestation du commissaire qui permet de « fixer le domicile de secours des malades indigent·e·s à hospitaliser ». Ainsi, le certificat d’indigence délivré par le maire ne peut en « aucune façon » remplacer cette attestation.

On se souviendra de l’arrêté de 1926 (voir la première partie) instaurant plusieurs types de tarifs dont celui de l’assistance avec un taux inférieur pour les indigent·e·s.

Dans le budget du Sénégal en 1931, il est prévu dans la rubrique des « dépenses facultatives »[3], 175 000 francs pour les « frais de traitement des indigents dans les hôpitaux » ainsi que 45 000 francs de « frais de rapatriement d’indigents et aliénés », soit 5,5% du total de cette rubrique (Gouvernement général de l’AOF, 1931).

Bien plus tard, dans une lettre datée du 19 juillet 1938, l’administration gestionnaire s’enquiert auprès du médecin-chef de l’Hôpital colonial de Saint-Louis de la conduite à tenir concernant l’hospitalisation de mulâtres indigent·e·s. En effet, le maire de Saint-Louis a fait hospitaliser en troisième catégorie, au titre d’indigent, M. Prosper Avril, car les Européen·ne·s indigent·e·s ou assimilé·e·s doivent être dans cette catégorie selon une note du 16 août 1927. Ainsi, écrit-il, « j’ai l’honneur de demander si les mulâtres doivent être compris dans cette catégorie comme l’interprète de la mairie de Saint-Louis ». Le médecin-chef ne savant quoi répondre, ajoute une note manuscrite précisant qu’il a transmis la demande au chef de service de santé du Sénégal. Une autre réponse manuscrite a été ajoutée au dos de la lettre dont on ne distingue pas la signature, ni la portée (concernant la décision) : « en règle générale, les mulâtres sont assimilés aux européens. Il apparaît que la Mairie de Saint-Louis a eu raison ». Un arrêté du 3 mai 1926 sur le fonctionnement des établissements du service général en AOF précise clairement, « excepté à Dakar où un hôpital indigène autonome est annexé à l’École de médecine, les formations sanitaires du service général comportent un quartier spécial d’assistance médicale indigène, nettement distinct » (nous soulignons). Mais lorsqu’il s’agit des modalités de paiement, l’arrêté précise que si les PALF doivent aussi payer le prix des interventions, des analyses et autres examens, les « indigènes » en sont exonérés lorsqu’ils et elles sont « traités à leur charge dans les quartiers d’assistance des formations sanitaires du Service général ou dans les établissements de l’A.M.I. ».

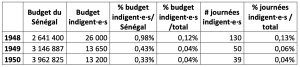

Sauf pour les années 1945 et 1946 où l’information n’est pas présente dans les documents consultés, pour les trois années suivantes, nous sommes en mesure de comprendre l’effort budgétaire consenti pour la prise en charge des indigent·e·s à l’Hôpital principal de Dakar, nonobstant l’organisation de l’AMI que nous évoquons dans la partie suivante. Les frais de traitement des indigent·e·s sont pris en charge uniquement par le budget (frais de traitement) du Sénégal durant cette période (tableau 17).

Ainsi, entre 1948 et 1950, pas plus de 130 journées d’hospitalisation ont été effectuées par des personnes indigentes (soit au maximum 0,13% de l’ensemble des journées) et cela n’a jamais dépassé 1% du budget que le Sénégal a octroyé pour payer l’ensemble des frais de traitement à l’Hôpital principal[4]. Si l’on compare ces dépenses à l’ensemble des frais payés par tous les budgets, le taux est au maximum de 0,12%. N’ayant pas trouvé de données après 1950, on ne sait pas si la baisse sur trois années s’est poursuivie.

En revanche, les archives de l’Hôpital central africain de Dakar montrent que les indigent·e·s étaient, à cette période, surtout hospitalisé·e·s dans cette structure où 94,11% des journées d’hospitalisation sont en quatrième catégorie en 1947 et 96,59% en 1945. Dans le projet colonial, notamment celui de Ricou, il était clairement explicité que l’Hôpital principal était pour les Européen·ne·s et l’Hôpital central indigène pour les Africain·e·s (Pearson, 2018). Les modes de financement de ces deux hôpitaux sont aussi radicalement différents et correspondent à la démarche de l’époque où les territoires colonisés ne doivent pas être des fardeaux financiers pour la France (Cogneau, 2023).

Ainsi, l’analyse des rapports administratifs montre que l’Hôpital principal est financé de 34% à 43% par le budget de la « métropole » entre 1945 et 1950, alors que l’Hôpital central indigène ne reçoit qu’entre 0,4% et 1,5% durant la même période. Ces financements étant directement associés aux journées d’hospitalisation, cela s’explique évidemment par le fait que les militaires, fonctionnaires ou marins sont soignés dans le premier et pas le second. Ainsi, au sein de la même ville, Dakar, la colonisation a organisé puis exacerbé une différence sociale et raciale dans les soins en usant notamment de ses instruments financiers. Cette distinction (sociale et médicale) va perdurer jusqu’à la destruction de l’Hôpital Le Dantec en 2022.

Dans le rapport annuel administratif pour l’exercice de 1947 signé par l’économe M. R. Campcros puis lu et vérifié par le médecin-colonel Dejou, médecin chef de l’Hôpital central africain, on note que la délégation du Sénégal paye 11 887 journées d’hospitalisation pour les indigent·e·s. Cela représente 840 853 francs de frais de traitement soit 86% des dépenses, le reste étant pour les fonctionnaires. De plus, la mairie de Dakar est aussi mise à contribution pour les indigent·e·s. Elle finance 127 296 journées pour un budget de 9 310 283 francs, soit 99,5% de ses dépenses de frais de traitement pour l’hôpital. Enfin, la colonie du Sénégal contribue aussi au financement pour les indigent·e·s à hauteur de 50 615 journées pour 3 677 619 francs, soit 98% de sa contribution. Lorsque l’on analyse la totalité des frais de traitement (16 858 460 francs), on constate donc que 13,6 millions ont été dévolus aux soins des indigent·e·s à partir de trois sources (sur les 24 que comptent les budgets) : délégation du Sénégal, mairie de Dakar et colonie du Sénégal. Cela représente 80,96% du total des frais de traitement, alors que les PALF représentent seulement 3,16%.

En 1946, les indigent·e·s figurent au budget de la délégation du Sénégal pour 17 044 journées et des frais de traitement de 692 274 francs, mais aussi au budget de la Marie de Dakar pour 119 766 journées pour 5 013 202 francs. Comme pour 1947, on retrouve aussi dans le budget du Sénégal une ligne pour les indigent·e·s, mais il n’est pas très clair si cela concerne les indigènes, car le « t » de la machine à écrire semble avoir été ajouté par-dessus le « e », confirmant ainsi les confusions coloniales. Au milieu des années 1940, l’administration coloniale peine encore à distinguer les indigènes des indigents, tant le sens des deux mots sont parfois confondus… comme encore parfois aujourd’hui par certain·e·s fonctionnaires. Le montant pour les indigent·e·s est de 1 807 205 à ce budget de 1947. Au total, les indigent·e·s représentent donc 7 513 381, soit 83,3% du total des frais de traitement. La mairie de Dakar est, de très loin, le premier contributeur des budgets débiteurs, soit 55,8%; et le plus faible contributeur est la commune de Kaolack avec 36 francs! Les priorités et capacités budgétaires de Kaolack étaient certainement contraintes à cette époque.

En 1945, seule la circonscription de Dakar a participé au paiement des frais de traitement des indigent·e·s à hauteur de 1 038 550 francs, soit 17% du total. Dans aucun des autres budgets n’apparaît l’indication « indigent » associée aux montants présentés. Les PALF ne représentent que 2,7% des frais de traitement. Ainsi, on peut se demander si le terme d’« indigent » dans le rapport de 1947 n’a pas été substitué à celui d’« indigène », car nous avons constaté parfois cette erreur de la part de l’administration coloniale. Ou alors, l’administration a changé de politique en deux années en faveur des indigent·e·s. Cependant, le fait que des budgets d’autres colonies comme la Mauritanie, la Guinée ou le Dahomey contribuent au paiement des frais de traitement en 1947, laisse croire qu’il s’agit bien d’indigent·e·s dont on ne sait pas s’ils ont tous suivi les procédures complexes habituelles pour disposer de ce statut.

Dans son édition du 24 novembre 1951, l’hebdomadaire d’informations Paris-Dakar relate la dernière séance de la session ordinaire du Grand conseil de l’AOF et son débat sur les frais d’hospitalisation des indigent·e·s. Il semble que cette question a déjà été formulée dans le même hebdomadaire en 1950 par le journaliste Ould Dey Sidi Baba qui demande que « les frais d’hospitalisation des indigents traités dans les hôpitaux dakarois soient imputés au budget général ». On comprend à l’article que cela n’a pas été le cas et donc ce dernier « repose la question ». Le journaliste évoque « une très vive discussion à ce sujet ». Plusieurs conseillers semblent insister pour que cette question soit définitivement traitée sans remettre en cause le principe de l’aide aux indigent·e·s. L’administration semble d’accord avec le principe mais explique que la somme à engager serait d’environ 30 millions et donc que « le projet de budget général devrait être remanié totalement pour y inscrire cette nouvelle dépense ». L’administration rappelle que le principe reste que la prise en charge des indigent·e·s relève du budget de la ville où il réside. La question semble très débattue puisque le journaliste écrit que « le débat devient confus, les conseillers parlant tous à la fois, et M. Tidjani Traoré suspend la séance ». L’article ne nous explique pas quelle a été la conclusion des discussions qui ont repris le lendemain.

En 1953, le budget du Sénégal dispose d’une ligne nommée simplement « indigents » concernant 1 272 journées d’hospitalisation, soit 13 fois moins que les 16 221 journées des particulier·e·s à leurs frais et soit 0,98% du total des journées[5]. En 1952, ces journées pour les indigent·e·s n’étaient que de 560 pour le budget du Sénégal, soit 0,42% du total des journées. En 1953, les indigent·e·s de l’Ambulance du Cap Manuel concernent 3,8% des journées d’hospitalisation.

De 1951 à 1953, on note une ligne budgétaire minimale concernant les journées payées par le budget des armées, qualifiées de « soins gratuits », essentiellement en troisième catégorie, pour un total de 369 journées, soit 0,34% des journées de l’Hôpital principal en 1953; 0,63% en 1952 et 0,85% en 1951. Cette ligne n’apparaît pas pour l’Ambulance du Cap Manuel et elle sera, pour les années suivantes, parfois intégrée à la ligne « centre de réforme ». En 1952, on note que le budget « Sénégal indigents » concerne 560 journées en troisième catégorie, soit 317 600 francs, 0,5% du budget total. En 1951, ce budget pour les indigent·e·s représentait 130 journées et 51 400 francs, soit 0,09% du budget total.

En 1953, on remarque dans le tableau budgétaire global que trois sources de financement permettent de prendre en charge les indigent·e·s, d’abord, le budget « Sénégal délégation » pour 365 journées correspondant à 219 000 francs, ensuite, la mairie de Dakar pour 813 jours soit 482 000 francs et enfin le budget local de la Guinée[6] pour 313 journées et 187 000 francs. Ainsi, au total, les indigent·e·s concernent 1,38% du budget total de l’Hôpital principal de Dakar. En 1954, on note un « budget local pour les indigent·e·s » concernant 105 journées d’hospitalisation pour un total de 84 000 francs, soit 200 fois moins que le budget des revenus des particulier·e·s à leurs frais et 0,04% du budget total. Dans le budget de 1955, on remarque une ligne de prise en charge des indigent·e·s par la mairie de Dakar concernant 1365 journées (0,9%), soit un montant de 1 126 000 francs (1,09%).

En 1955, une série de correspondances permet de disposer d’informations sur les ressortissant·e·s libanais·e·s considéré·e·s comme indigent·e·s et hospitalisé·e·s en AOF depuis 1950 (encadré 8).

-8-

Des Libanais·e·s indigent·e·s

En 1955, le médecin général inspecteur Talec demande (lettre 314/SP-Tech) à tous les directeurs locaux de la santé publique de lui fournir des informations sur les ressortissant·e·s libanais·es considéré·e·s comme indigent·e·s, pour les transmettre à l’ambassadeur de France au Liban, dans l’objectif « d’en faire état lors des demandes d’admission à titre gracieux d’indigents français dans les hôpitaux et sanatoria libanais ». Ainsi, chaque territoire répond en lui fournissant une liste nominative de ces personnes libanaises considérées comme indigentes. Par exemple, l’Hôpital principal de Dakar l’informe que sept personnes, identifiées par leur nom et prénom dans une liste, ont été prises en charge entre 1950 et 1954. La liste est complétée par trois autres personnes pour le centre médical de Ziguinchor et 12 pour le centre médical de Diourbel. À Dakar également, Mademoiselle Nirio, assistante sociale chef des forces terrestres d’Outre-mer, fournit la liste de sept personnes libanaises dont le service s’est occupé, tous des anciens soldats comme Georges Farah, ancien aviateur de la guerre 39-45 ou Abdoul Hadi Khalil, « 2e classe en 14/12/47 ». Deux de ces personnes semblent avoir des problèmes avec la justice et plusieurs ont été aidées par l’assistante sociale pour trouver du travail, mais pour l’une d’entre elles, l’assistante écrit qu’il « était venu chercher du travail à Dakar mais, paresseux, n’a pas donné satisfaction là où nous l’avions placé ». La réponse de l’Hôpital de Bamako est plus précise car elle permet notamment de savoir que les trois personnes « libanaises indigentes » hospitalisées aux frais du territoire ont coûté 29 050 francs pour un total de 83 journées d’hospitalisation au prix unitaire de 350 francs. Deux de ces personnes ont été évacuées à l’Hôpital principal de Dakar. De même, le tableau produit par le médecin de l’Hôpital Ballay en Guinée, permet de disposer des montants que la prise en charge des sept personnes entre 1950 et 1953 a coûté au territoire. La plupart de ces personnes sont nées au Liban et une seule est née à Conakry en 1915. Madame Dina Oni Rada, 28 ans, est restée longtemps à l’hôpital (du 23 avril au 13 août 1953, puis du 29 septembre au 18 novembre) et semble y être décédée le 18 novembre 1953. Ces deux séjours auront coûté au territoire 141 400 francs CFA. Pour la Haute-Volta, le directeur local de la santé publique explique qu’au cours de cette période, ils n’ont jamais hospitalisé de ressortissant·e·s libanais·es en tant qu’indigent·e·s et le directeur local du Dahomey explique qu’ils ont dû prendre en charge une seule personne, monsieur Joseph Dib à Porto-Novo, en tant que Libanais indigent. Sur la base de ce recensement, le médecin général inspecteur Talec rédige une note au Haut-commissaire de la République, Gouverneur général de l’AOF, pour lui expliquer que le nombre de Libanais·es indigent·e·s est « relativement peu important ». Au total, on trouve six personnes soutenues par l’action sociale de la délégation du Sénégal, 31 Libanais ayant servi dans l’armée française et ayant ainsi bénéficié de l’action sociale des forces terrestre d’Outre-mer et enfin, 33 Libanais·es indigent·e·s hospitalisé·e·s dans les différents territoires, la majorité au Sénégal avec 22 personnes.

Dans le contexte du Liban indépendant depuis 1945, ces estimations s’inscrivent certainement dans le processus de réciprocité de la prise en charge des personnes indigentes, notamment des Français·es au Liban.

En 1956, pour l’Hôpital principal, mis à part les fonctionnaires et les accidenté·e·s du travail, la « quasi-totalité des malades sont traités comme indigents au compte des budgets locaux et communaux ». Mais le médecin général inspecteur Talec affirme que les budgets locaux remboursent faiblement et il formule l’hypothèse que « si le remboursement effectif était imposé, il est probable que les certificats d’indigence diminueraient sensiblement », reprenant cette idée d’abus.

La question de la présentation les certificats d’indigence perdure. Le 16 octobre 1956, le médecin commandant Rainaut (médecin-chef de la clinique neurologique), écrit au directeur général de la santé publique de l’AOF pour lui demander les conditions d’admission des malades à l’Hôpital Le Dantec. Il écrit notamment qu’il « se présente en effet fréquemment des malades dont l’entrée est urgente et qui sont démunis de certificats d’indigence et de toute pièce administrative ». Cette question des pièces administratives pour justifier du statut d’indigence est, encore aujourd’hui, une problématique quotidienne en Afrique de l’Ouest. Mais le médecin Rainaut ne s’inquiète pas seulement de l’accès aux soins pour les plus pauvres, il pense aussi au fonctionnement de sa clinique neurologique et demande : « peut-on ou non les admettre sans autre formalité? Et comment s’opérera alors le remboursement des frais d’hospitalisation? ».

Dans une note de deux pages (dont je n’ai pu identifier le signataire) datant de 1956, adressée au gouverneur inspecteur général des affaires administratives de Dakar, on retrouve des éléments concernant la réalité des « petits payants ». Ainsi, l’auteur analyse le projet de circulaire concernant l’assistance médicale et explique que la délibération du 27 juin 1956 ne semble pas avoir fondamentalement changé la situation. Il rappelle d’abord que la hausse des tarifs à l’Hôpital principal permet de mieux aligner les prix des remboursements sur le coût réel. Il continue en expliquant qu’il existe bien une majoration de 25% appliquée aux particulier·e·s, et il confirme l’existence d’un tarif « petit payant », mais dont il dira plus loin dans sa note qu’il n’est pas appliqué. Ainsi, écrit-il : « les règles de la médecine payante sont posées, mal posées sans doute, mais elles existent ». Reprenant un débat moderne, il rappelle par ailleurs l’arrêté du 23 novembre 1929 qui fixait les conditions de traitement des indigent·e·s dans les formations sanitaires sans déterminer ce qu’on entendait par indigence, ni préciser comment l’identifier, ce que l’on nomme aujourd’hui le ciblage. Il explique aussi que « dès lors, le non-indigent devrait payer ses frais de traitement ». Ensuite, il rappelle l’arrêté du 15 janvier 1941 qui divise les « payants » en deux catégories, comme nous l’avons vu plus haut : les « petits payants » et les autres. Les premiers sont « les malades non-indigents dont les revenus ne dépassent pas de plus de 25% le salaire minimum régional ». Les seconds sont les malades dont les revenus dépassent le salaire minimum régional de plus de 25%, qui doivent payer le tarif entier. Mais l’auteur de la note confirme le contenu du projet de circulaire, en expliquant que la plupart de ces textes sont « demeurés tous théoriques et se traduisent par la médecine gratuite pour tous ». Puis il suggère d’aller « rechercher le payant à un niveau bien plus élevé », dans les couches aisées, ou d’organiser la contribution graduellement sur plusieurs catégories, en fonction des moyens des personnes. Enfin, il se demande, débat toujours d’actualité : « ne serait-il pas plus expédient de réaliser les ressources escomptées par un impôt direct de solidarité par exemple ne frappant que les catégories aisées? ».

- Quelques années plus tard, on retrouve même une plainte discutée lors du Conseil colonial de 1926 : « le régime alimentaire des malades et convalescents indigènes dans les hôpitaux civils fait l'objet d'amères critiques tant pour la composition invariable que pour la préparation rudimentaire et la présentation défectueuses des mets destinés aux dits malades » (Conseil colonial, 1927). ↵

- On a retrouvé une note de Maurice Beurnier (Gouverneur en 1930) se plaignant auprès des directions hospitalières car trop d’indigent·e·s venant consulter sans papiers. Or, il a tenu à rappeler qu’« aucun indigène ne doit quitter son cercle de résidence habituelle sans être muni d’un laissez-passer, et, s’il est appelé à recevoir aux formations sanitaires du Chef-lieu des soins qu’il ne peut trouver dans les dispensaires locaux il doit en outre être porteur d’un billet d’hôpital et éventuellement d’un certificat d’indigence, au besoin même d’une réquisition de transport »… autant de documents administratifs! ↵

- Les contributions du budget local sont inscrites dans les dépenses obligatoires. ↵

- À l’hôpital annexe de Treichville, 633 femmes indigentes ont été admises du 1er janvier 1951 au 30 septembre 1951 en quatrième catégorie, écrit le docteur Montfort dans son rapport de fin de mission. Une note de service (71/HOP) fixe les conditions d’admission en quatrième catégorie : i) gratuité (« sauf si l’intéressée ne demande pas à être admise en quatrième catégorie payante. Par conséquent au moment de l’entrée on doit lui demander : non pas si elle peut mais si elle veut payer », ii) non-paiement des frais d’hospitalisation (« considérée comme indigente d’office »). En outre, cette note datée du 2 septembre 1950 explique que ces femmes n’ont pas besoin de se procurer de certificat d’indigence que l’on demande aux autres malades indigent·e·s, la liste de ces femmes fait simplement office et remplace les certificats. ↵

- La majorité du financement provient des budgets militaires, surtout de l’armée de Terre à hauteur de 40% des journées. ↵

- On peut douter que la totalité du budget de la Guinée serve à payer les journées des indigent·e·s, car ce n’est pas ce type de libellé que l’on retrouve les autres années. En 1951, la contribution de la Guinée au budget de l’hôpital a été scindée en deux : 330 journées pour la ligne « Guinée » et 64 journées pour la ligne « Guinée indigents », soit 25 600 francs. La Guinée serait donc la seule colonie à avoir, à deux reprises, payé des frais d’hospitalisation pour les indigent·e·s de son territoire. ↵