Des tarifs, des recettes et des paiements

Les archives sont nombreuses pour comprendre comment les hôpitaux étaient financés et comment les patient·e·s pouvaient payer directement leurs soins durant la période coloniale. Pour rendre la lecture plus facile, mon analyse chronologique porte sur l’ensemble du Sénégal et non sur chaque hôpital. Mais la structure médicale concernée est soulignée dans le texte lorsque cela est pertinent dans les pages qui suivent.

Avant 1900

Dans les hôpitaux, avant 1900 (Diop ne donne pas de date), « les dépenses publiques sont en partie compensées par les recettes provenant des malades hospitalisés au titre particulier, par celles provenant des employés du service local traités à leurs frais et auxquels le service local fait une faible retenue sur leur solde en payant lui-même la différence du prix de la journée d’hôpital, par celles des indigènes hospitalisés à la charge des communes » (Diop, 1983 : 42). En effet, dès 1840, on retrouve dans le Bulletin administratif du Sénégal (BAS) une « décision royale concernant la retenue à exercer sur la solde des officiers et autres attachés au service de la Marine, pendant leur séjour à l’hôpital ». Puis à partir de 1857, le Gouverneur fixe « le prix moyen de la journée d’hôpital » qui paraît dans un premier temps dans le Moniteur du Sénégal et dépendances (1856-1859), puis dans les journaux officiels qui suivront (BAS).

Ndoye (1999) affirme que l’arrêté de 1860 fixait un seul tarif de journée à 2 francs, sans catégorie, l’introduction de catégorie serait donc postérieure à cette date. À Gorée, selon le rapport de la période de 1887-1911, le prix de la journée de traitement varie : « personne traitée à la ration européenne : 5 francs », « agents subalternes du service local : 1/3 de leur solde », « indigène de la commune sans certificat d’indigence : 1,5 francs » et enfin les « petits domestiques indigènes confiés aux familles : 1 franc ».

En 1868, la journée d’hospitalisation à l’Hôpital de Gorée était fixée à 9,55 francs. On comprend que cette somme était remboursable, sauf pour les marins de commerce et les particulier·e·s à leurs frais (Ndoye, 1999). Cette dernière catégorie, « particulier·e·s à leurs frais » (désignée ci-après sous l’acronyme PALF), nommée ainsi par l’administration coloniale, est au cœur de mon analyse. Dès 1873, une décision administrative (2326), « relative aux cessions de médicaments faites par l’hôpital de Gorée », montre que la vente des médicaments était pratiquée. Depuis 1881, une circulaire rend obligatoire la production mensuelle de l’état des cessions dans les hôpitaux des colonies. Mais elle ne semble pas respectée, à tel point que le ministre de la Marine et des colonies rédige une dépêche ministérielle pour en préciser le contenu dans le détail (Bulletin administratif des actes du gouvernement, 1883 : 130). En 1883, il rédige une note (Bulletin administratif des actes du gouvernement, 1833 : 547), afin de préciser le fonctionnement de la « retenue d’hôpital » à exercer sur le traitement du personnel colonial, notamment le fait qu’elle ne doit pas dépasser la moitié de la solde. Mais en l’absence d’uniformité dans les colonies (car la décision présidentielle de 1880 sur cette retenue avait omis de mentionner les colonies), le ministre demande qu’à partir du 1er janvier 1884, le même tarif de la solde soit appliqué partout. Il respecte la hiérarchie militaire au sein des armées (à cheval ou à pied). Dans son bulletin de mai 1887, la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny rapporte que l’Hôpital de Gorée est surtout destiné aux militaires mais « toutes les personnes qui peuvent faire face aux dépenses qu’elles occasionnent, y sont admises, sans distinction de religion ni de nationalité » (p. 479), confirmant donc que la capacité à payer, pour reprendre un terme contemporain d’économie de la santé, est déjà un déterminant majeur dans l’accès aux soins. À partir de 1890, les personnes voulant être prises en charge par les hospices civils doivent présenter une caution qui garantissait le paiement des frais d’hospitalisation[1]. En 1889, l’assemblée du Conseil général de la colonie vote l’application d’un tarif établissant le taux de la journée pour les malades pris·es en charge dans les hospices et les hôpitaux civils de la colonie (Conseil général, 1890). Les tarifs seront de 5 francs pour la ration européenne, un tiers de leur solde pour les employés « indigènes » du service local, 3 francs par jour pour les « indigènes étrangers » non domiciliés dans la commune, 1,5 francs pour les « indigènes » sans certificat d’indigence et enfin, 1 franc pour les domestiques « indigènes » (p. 229).

À cette époque, les dépenses de l’hospice civil incombaient au Service local et on comprend, à la lecture des archives, que les municipalités refusaient cette participation financière. De plus, dans les débats entourant le rapport de la Commission des finances, explicitant l’état déplorable de l’Hospice de Saint-Louis, le directeur de cet établissement explique ainsi sa réputation médiocre et sa fréquentation en berne : « un des côtés faibles de notre établissement hospitalier : le manque de soin dans la nourriture. Bien des malades payants hésitent d’aller à notre hôpital dans la crainte d’y être mal nourris » (Conseil général, 1890). À cette époque, les populations de Saint-Louis affublaient l’hospice civil du « sobriquet de « cinetiore » (déformation du mot « cimetière ») afin de montrer qu’il s’agit d’un lieu où l’on va pour mourir » (Pam, 2020 : 17).

En 1896, l’Hôpital civil de Saint-Louis tient une comptabilité sommaire mais instructive pour notre questionnement. Ainsi, on note que les particulier·e·s européen·ne·s consomment 720 journées (45 malades) pour un montant total récupéré de 3 600 francs, alors que les particulier·e·s africain·e·s, 823 journées (43 malades) pour 1 640 francs. Cette catégorie de « particuliers payants » (par rapport à celles et ceux pris en charge par la commune de Saint-Louis ou les Affaires indigènes) représente 44% des payants au cours de l’année 1896. Mais ce taux est trompeur car le tableau retrouvé dans les Archives montre que la totalité des malades du service social (fonctionnaires, prisonniers, aliénés, envoyés par la Police, envoyés d’urgence) n’est pas comptabilisée dans les recettes, mais uniquement dans le nombre de malades et de journées. Or, les journées d’hospitalisation doivent nécessairement donner lieu à des subventions. Ainsi, si l’on raisonne moins en termes de paiement qu’en termes de journées de lit, on constate que les PALF européen·ne·s et africain·e·s représentent 12,3% du total (1 543/12 564), sachant que leurs tarifs sont différents (5 francs par jour pour les Européen·ne·s et 2 francs pour les Africain·e·s). Cette proportion de journées payantes est de 9,8% en 1897. En 1897, le prix de la journée d’hospitalisation est de 12,83 francs pour les officiers et de 8,56 francs pour les non-officiers à l’Hôpital de Saint-Louis (Ngalamulume, 2012).

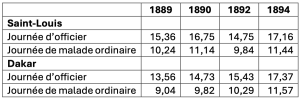

De 1889 à 1894, les prix des journées d’hospitalisation au Sénégal varient dans le temps entre Saint-Louis et Dakar et selon deux modalités, d’une part, les officiers, et d’autre part, les malades dits ordinaires (tableau 8). Les particulier·e·s ne peuvent être admis·e·s qu’à titre exceptionnel, donc à défaut de place dans les hospices civils. Et s’ils et elles sont accepté·e·s, ils et elles seront « traités dans les salles affectées aux malades civils » et devront verser une caution d’une valeur de trente journées de traitement. La baisse du prix en 1892 n’est pas expliquée dans les journaux officiels consultés.

En 1892, lors du Conseil général de Saint-Louis où un débat est organisé pour la création d’un poste de pharmacien[2] à l’Hôpital civil, M. Aumont réclame que « l’hospice devienne un véritable hôpital, capable de recevoir des malades payants », bien qu’il ne semble pas en état d’accueillir dignement les malades. Le directeur de l’Hôpital civil explique, ensuite, que tant que les travaux d’aménagement en cours ne seront pas terminés, « l’hôpital ne pourra recevoir qu’une dizaine de malades payants, et qu’avec un tel chiffre, le pharmacien serait inutile ». Il explique que les sommes versées par ces malades s’élèvent à 4 000 francs en 1892, mais semble suggérer un lien direct entre la possibilité de recruter un pharmacien et l’augmentation des malades payants après les aménagements (Conseil général, 1892).

En ce qui concerne l’Ambulance de Gorée en 1892, le prix de la journée est de cinq francs pour les sous-officiers et de 4,5 francs pour les soldats. H. de Lamothe note, dans la décision du 13 décembre 1892 (JO 5370), que ces sommes perçues se répartissent entre le médecin-chef de l’Ambulance et le budget colonial avec une clé de répartition surprenante. Pour les cinq francs des sous-officiers, le médecin reçoit 1,75 francs (soit 35%) et pour les 4,5 francs des soldats, il reçoit 1,25 francs (soit 27%). C’est la première mention, à notre connaissance, dans les Archives, d’une répartition à titre personnel (ristourne pourtant non évoquée en 1926) pour les professionnel·le·s de santé. La question des ristournes au personnel de santé sera abordée en détail dans la partie consacrée à l’AMI.

En 1893 (encadré 5), on retrouve certainement une des premières expériences pilotes de financement de la santé mais aussi de « modèle voyageur » pour reprendre un terme actuel (Falisse, 2019).

– 5-

Un des premiers modèles voyageurs de la santé

Une dépêche ministérielle (JOS, 5481) montre que le Gouverneur du Sénégal s’est plaint au sous-secrétaire d’État des Colonies que les familles des fonctionnaires devaient (circulaire du 18 août 1891) payer la journée d’hospitalisation au prix de revient et non plus, comme cela existait avant, « traitées sur le même pied que leur chef ». Delcassé, le sous-secrétaire, répond que cette circulaire a été testée ailleurs dans une « de nos possessions d’outre-mer », sans la nommer, à « titre d’expérience ». Ainsi, il revient sur sa décision et les familles devront donc rembourser « leurs frais d’hospitalisation d’après le taux de faveur dont leur chef bénéfice », qui est, comprend-on, en dessous du prix de revient. Mais cette nouvelle mesure n’entrera en vigueur qu’à « titre d’essai », précise-t-il, un bilan étant demandé au bout d’un an pour « me permettre d’apprécier s’il convient de l’adopter définitivement ». Nous n’avons pas trouvé trace de la suite de cette expérience.

En 1893, on trouve la trace d’un pharmacien civil, M. Marsa, qui s’est plaint auprès du Gouverneur du Sénégal et demande la « suppression des cessions de médicaments faites par l’hôpital [militaire] de Dakar aux fonctionnaires et particuliers » (JOS, 5529.448). Cette cession, à titre remboursable, avait été autorisée le 24 décembre 1890 par le Gouverneur. Ainsi, l’autorisation est « rapportée », terme que je n’ai pas été en mesure de comprendre.

Un arrêté de 1897 portant sur les ambulances (hôpitaux simplifiés) décrit déjà la présence de trois tarifs de remboursement des journées d’hospitalisation pour les officiers, les sous-officiers et les « malades ordinaires » (Annales d’hygiène et de médecine coloniale, 1, 1898).

Dans le premier fascicule des Annales d’hygiène et de médecine coloniale de 1898, l’Assistance publique aux Colonies fait clairement mention du processus de paiement dans les hôpitaux et de l’objectif que la santé dans les Colonies ne soit pas un fardeau pour la France :

Afin de ne pas faire supporter à la métropole la totalité des dépenses qu’entraîne le fonctionnement de ce service, on fixe chaque année pour les malades autres que les militaires un prix de la journée d’hôpital, établi en faisant intervenir la supputation des frais généraux. On arrive ainsi à faire rembourser par le budget local et par les particuliers une partie des dépenses, l’État ne gardant en quelque sorte à sa charge que celles au titre militaire et une fraction de la solde du personnel médical utilisé. Par suite, il conserve à ce dernier l’indépendance indispensable pour régler certaines questions. Grâce à ce système, et tout en assurant aux fonctionnaires et aux colons un réel confort et des soins éclairés, l’État ne dépense qu’une somme relativement faible, si l’on considère l’importance et l’étendue de nos possessions. Dans les colonies qui possèdent des ressources suffisantes (Mayotte, Nossi-Bé, Dahomey, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée française), le Département fait aujourd’hui supporter tous les frais au budget local. Par contre, il lui prête son personnel, surveille les achats relatifs aux vivres, aux médicaments, au matériel, etc., contrôle les dépenses. (Kermorgant, 1898 : 245)

Lors du Conseil général de décembre 1900, le ministre des Colonies Guillain reprend le rapport de mission de l’inspecteur Guyho venu au Sénégal pour étudier l’état de l’hospice. Dans cette note, l’inspecteur explique que l’Hôpital civil de Saint-Louis est en mauvais état, mais que ces réparations ne seraient pas nécessaires puisque l’Hôpital colonial d’État est en place et fonctionne très bien. La note évoque l’intention du ministre de lancer l’étude d’un projet d’ambulance de 12 à 15 lits où le médecin aurait un « traitement maximum de 8 000 francs », mais surtout, où les consultations et médicaments seraient gratuits pour les Africain·e·s et l’on organiserait l’admission « de tous les Européens avec tarifs appropriés à leur situation et tarifs de faveur pour les employés du chemin de fer ».

Un rapport rédigé pour l’exposition universelle de 1900 mentionne, au titre des divers produits fournissant des ressources financières à la Colonie du Sénégal :

(…) le service des lazarets et le service des hôpitaux civils de la colonie, où des tarifs très modérés sont appliqués aux personnes admises dans ces établissements. Il a paru d’autant plus utile de ne fixer qu’un droit relativement minime pour le séjour passé aux lazarets et aux hôpitaux civils, que ces institutions sont commandées par l’intérêt supérieur de la santé publique et qu’en imposant certaines mesures de préservation, celles-ci ne devaient pas avoir pour effet de convertir ces organismes, conçus dans un but d’intérêt général, en des services de rapport [i.e. rapportant des ressources].

Cependant, les tarifs en vigueur dans les deux lazarets du Sénégal (Dakar et Bop N’Thior), accueillant les passager·e·s des navires, sont de 10 francs par jour pour les officiers ou passager·e·s de chambres, de cinq francs pour les sous-officiers et passager·e·s d’entrepont (autrement dit de la dernière classe), de trois francs pour les caporaux, soldats ou internés (c’est-à-dire hospitalisés) « traités à la ration européenne » [i.e. ration alimentaire pour les européens]. et de deux francs pour les internés « traités à la ration indigène », confirmant les inégalités de traitement ou l’équité du financement dans ce cas. Dans les hôpitaux civils, le rapport évoque la présence d’une « taxe pour la journée de traitement » de huit francs pour les personnes « à la ration européenne » en 1ère classe et de trois francs pour la 2ème classe, mais de trois francs pour les personnes « à la ration indigène ».

Si l’on regarde les tableaux totaux des recettes globales du budget local de 1889 à 1898, on constate une certaine évolution. Certaines années, le niveau de recouvrement des recettes des lazarets et des hospices n’est pas connu. Ensuite, le montant des recouvrements est toujours supérieur aux prévisions. Mais globalement, bien que certaines personnes payent leurs journées dans ces structures (et l’on ne sait pas combien de personnes cela représente car seuls les chiffres du total des personnes « quarantenaires internées » sont présentés; les 3èmes classes indigènes forment la grande majorité des personnes), la part que cela représente par rapport aux recettes global du budget local est insignifiante, la valeur maximale de recouvrement réel étant de 0,38% en 1895 avec une moyenne de 0,2% sur cette période de 10 ans (Colonie du Sénégal, 1900). Entre 1889 et 1898, les dépenses des services de santé de l’assistance publique payées par le budget local du Sénégal ont varié de 91 968 francs à 136 136 808 francs.

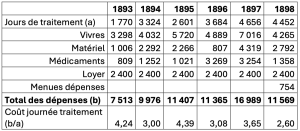

Dans ce rapport rédigé pour l’exposition universelle de 1900, on trouve également des détails sur les dépenses réalisées à l’Hôpital civil de Gorée entre 1893 et 1898 (tableau 9), sans tenir compte des salaires (Colonie du Sénégal, 1900).

Ainsi, on constate une hausse des journées de traitement et des dépenses totales mais le prix de la journée, rapporté aux dépenses, est en baisse, passant de 4,24 francs en 1893 à 2,60 francs en 1898. Les médicaments représentent de 9% à 29% des dépenses totales selon l’année tandis que la dépense du loyer est fixe au cours de la période. Le rapport fourni des précisions intéressantes pour l’année 1898. Ainsi, pour un total de 156 malades hospitalisés (donc 4 452 journées de traitement), 65 sont considérés comme des particulier·e·s (dont 2 111 journées), les autres sont pris en charge par le budget local. Pour les particulier·e·s, 11 malades ont été hospitalisés pour un total de 214 journées à huit francs par jour, 14 malades pour un total de 231 journées à cinq francs et enfin 40 malades pour 1 666 journées à trois francs. Les malades payant le moins sont restés plus que deux fois plus longtemps que les autres à l’Hôpital de Gorée. La somme totale acquise par l’hôpital pour les journées d’hospitalisation est de 15 662 francs dont 49,79% provenant du budget local et 50,21% des « malades hospitalisés au titre particulier », ce qui n’est pas négligeable. Dans les journées prises en charge par le budget local, on note huit indigent·e·s africain·e·s à trois francs par jour alors que les sept indigent·e·s européen·ne·s ont droit à cinq francs par jour), montrant que la discrimination au sein des catégories les plus vulnérables est en place. La reproduction des inégalités dans le contexte colonial semble partagée par tous les empires (Frémeaux, 2012). En outre, des employés du service local peuvent aussi être hospitalisés à leurs frais en échange d’une « faible retenue sur leur solde en payant lui-même la différence du prix de la journée d’hôpital ». Finalement, l’Hôpital de Gorée dispose d’un solde positif en 1898 avec 15 662 francs de recettes et 11 569 francs de dépenses donc 4 092 francs de solde sachant que l’on comprend que les salaires sont payés par un autre budget.

De 1900 à 1919

Dans son rapport de 1904, le Lieutenant-Gouverneur estime que les nouveaux tarifs restent au-dessus du prix de revient réel, sans que l’on ne dispose de données de son estimation. Un autre rapport de la commission présenté le 28 novembre 1904 permet à F. Devès de confirmer le défi de nouveaux tarifs toujours au-dessus du prix de revient et de préciser : « Ia Commission estime, en effet, que la Colonie n’a point à réaliser de bénéfices dans les hôpitaux et qu’il est indispensable d’offrir, à peu de frais, à la population indigène, des soins éclairés devant remplacer les pratiques de médecine encore en usage et dont la disparition s’impose » (je souligne).

Les soucis de rentabilité, d’équité et d’efficacité se confrontent. Finalement, l’Administration propose une réduction des tarifs, les indigènes payants passant de 3 à 2 francs, les indigènes admis aux frais des budgets communaux passant de 2 à 1,5 francs et enfin les malades externes restant à un tarif d’1 franc. Le Conseil adoptera cette modification qui concerne l’Hôpital civil de Saint-Louis mais aussi celui de Gorée. Le constat du mauvais état de l’Hôpital civil présenté plus haut est ici associé à un manque de personnel médical. De l’analyse des débats du Conseil, on comprend qu’un seul médecin s’occupe du « service des consultations gratuites » qui « appartient à la Municipalité » et que l’affluence est telle qu’il doit « étant seul, limiter ses consultations aux malades envoyés par le Maire ». Il est donc demandé au Conseil général d’affecter plus de crédits (Conseil général, 1904).

Dans une fiche notant les « mouvements » de 17 malades les 23 et 24 mars 1905, le directeur de l’Hôpital civil de Gorée différencie les « malades payants » (n=0) des « non payants » (n=7), ainsi que d’autres catégories que sont les prisonniers (n=7), les « filles soumises » (autrement dit les travailleuses du sexe), les « idiots » et les « enfants de malades ». Ce document permet de confirmer que certain·e·s malades pouvaient payer les soins à cette époque. L’administration demande par ailleurs de différencier les « Européens » des « Indigènes » dans cette catégorie des « malades payants », laissant entrevoir des tarifs différents.

Dans un tableau rédigé à la main sur les statistiques des malades entre 1908 et 1910, quatre catégories de personnes sont notées : fonctionnaires, particulier·e·s, indigent·e·s et femmes/enfants. Le tableau ne permet pas de les distinguer pour les journées de traitements car les particulier·e·s et les indigent·e·s sont regroupés dans une seule ligne.

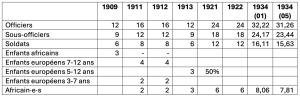

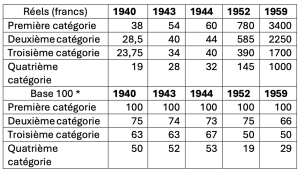

En 1909, un arrêté (JOS 54) montre que les deux seules catégories (tableau 10) de prix des journées à l’hôpital passent à quatre : journées d’officiers (12 francs), de sous-officiers (9 francs), de soldats (6 francs), d’enfants indigènes et transportés (3 francs). Ces prix évoluent aussi selon les années et une cinquième catégorie est ajoutée en 1911, les « Indigènes ». De plus, la catégorie des enfants se divise désormais en deux sous-catégories pour les enfants européens, les « enfants indigènes » disparaissant. La catégorie des enfants change de nouveau en 1913, alors que les prix baissent sans que l’arrêté (2197) signé par William Ponty n’en explique les raisons.

À partir de 1921, le prix pour les enfants de 5 à 12 ans n’est plus fixe mais à 50% du prix de la catégorie dans laquelle ils et elles sont hospitalisé·e·s. L’arrêté 991bis rend compte de deux tarifs au cours de l’année 1934 avec une baisse en mai par rapport à janvier. En lisant le tableau 10, il faut évidemment se rappeler de l’inflation générale à partir de la Première Guerre mondiale. Toujours est-il que ce sont les tarifs décidés par l’administration.

À Saint-Louis, la journée de traitement en 1912 était de 8 francs pour la première catégorie, 5 francs pour la deuxième catégorie et de 3 francs pour la troisième catégorie. Les archives de l’Hôpital de Saint-Louis montrent qu’en 1906, M. Diagne Amadou (élève de l’école Faidherbe) a été hospitalisé trois jours en seconde catégorie pour 5 francs par jour. À Gorée en 1912, la journée était de 5 francs pour la première catégorie et de 3 francs pour la deuxième catégorie.

Le règlement du 12 août 1912 confirme la possibilité de malades « traités à leurs frais » et que pour pouvoir être soignés, ils doivent « effectuer entre les mains de l’officier d’administration comptable ou du médecin chef suivant le cas, la provision selon l’article 222 ». À Saint-Louis, un règlement intérieur de l’Hôpital civil de 1909 dispose d’articles sur l’existence du paiement direct mais montre aussi la bureaucratie qui l’entoure :

Article 4 : les malades payants devront joindre à leur billet d’entrée une demande d’admission adressée à M. le Secrétaire Général en spécifiant à quel titre, Européen ou Indigène, ils désirent être admis. Cette demande devra être faite sur papier timbré avec engagement de payer les frais d’hospitalisation.

Article 5[3] : En cas d’insuffisance de caution, le malade versera dès son entrée, au comptable économe, le montant de 15 jours de traitement calculé sur le prix de la journée, soit 8 francs ou 5 francs pour la ration européenne ou 3 francs pour la ration indigène. Un récépissé lui sera délivré et le versement au Trésor des fonds perçus s’effectuera par les soins du comptable économe.

En outre, le règlement précise que le comptable économe « reçoit l’argent versé par les particuliers pour le traitement à l’hôpital, les cessions de bains, etc. et en fait le versement au Trésor tous les trimestres ».

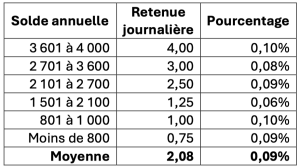

En 1912, un arrêté (579) signé par Clozel (Gouverneur général de l’AOF par intérim) le 6 avril fixe le taux de retenue d’hôpital pour les agents indigènes des services des Colonies en AOF. Lorsqu’ils sont hospitalisés, sauf pour les personnes rétribuées à la journée, ils reçoivent leur solde mais ils subissent une retenue journalière qui décroit en fonction de leur solde annuelle (tableau 11). En se basant sur la valeur haute de l’étendue, la moyenne de la retenue journalière est de 0,09% sur la solde annuelle avec peu d’écart entre les groupes, montrant que la question de l’équité n’a pas été prise en compte dans les calculs.

Cette même année 1913, l’arrêté 60 autorise, dans son article premier, la cession de médicaments par le service de santé aux officiers et sous-officiers ainsi qu’à leur famille, sans que les autres catégories de personnes ne soient mentionnées.

Pour l’année 1914, le tarif du remboursement de la journée est de 12 francs pour les officiers, neuf francs pour les sous-officiers, six francs pour les soldats et trois francs pour les enfants européens de 5 à 12 ans ainsi que les « Indigènes »[4]. On ne sait pas si ces tarifs différents donnent droit à des services différents ou si cela répond à une hiérarchie sociale et raciale historique (Peiretti-Courtis, 2021) . En outre, le tarif de la journée pour les familles (femmes et enfants) de ces personnes est réduit de 50% pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit si les enfants ont moins de 5 ans.

À Dakar, l’hôpital dédié spécifiquement aux « Indigènes » (désigné comme l’Hôpital central indigène, devenu l’Hôpital Le Dantec en 1954) est construit en 1913 au Cap Manuel, a priori interdit aux Européen·ne·s (en 1915, aucun Européen n’était hospitalisé contre 126 Africain·e·s pour 160 lits réglementaires). Les soldats africains y sont soignés, leurs frais d’hospitalisation étant couverts par le budget général (Badiane, 2004). Les crédits pour la construction de cet hôpital ont été pris en charge par le budget général de l’AOF ( Becker et al., 2008).

En 1914, le prix de la journée est fixé à 6 francs pour les soldats. Pour les civils voulant payer directement ou pour les indigent·e·s pris en charge par les budgets locaux ou municipaux, le prix est de 3 francs par jour. En effet, à l’ouverture de l’hôpital, Ponty signe un arrêté (840) pour expliquer que le prix de remboursement sera « le même que celui fixé pour les indigènes dans les hôpitaux coloniaux, soit 3 francs par jour ». En 1918, ce tarif passe à 4 francs et continue de suivre le tarif « indigène » dans les autres hôpitaux (arrêté 695). Mais en 1919, la situation change et deux catégories de traitements sont instaurées pour les Indigènes. Dans la première catégorie on retrouve : i) les particulier·e·s « à leurs frais et sur leur demande »; ii) les agents civils indigènes des première et deuxième catégories locales (arrêté 778). La deuxième catégorie est réservée aux militaires indigènes, aux agents civils à partir de la troisième catégorie, aux « particulier·e·s à leurs frais » (PALF) et enfin aux indigent·e·s. Les tarifs augmentent et passent à 6 francs pour la première catégorie et 4 francs pour la deuxième.

À Saint-Louis, face à la « hausse constante du prix des denrées d’alimentation et des médicaments », il est décidé en juillet 1918 d’augmenter les tarifs de l’Hôpital civil. Cependant, la hausse ne sera pas appliquée aux « malades traités au régime indigène » car il s’agit de « maintenir le caractère d’institution d’assistance qui a été la principale raison de sa création ».

En 1919, l’administration présente, lors du Conseil colonial du 21 décembre, le projet de création d’une maternité indigène à Dakar. Le Gouverneur général a l’intention d’organiser à « l’hôpital indigène et au dispensaire municipal, un service de consultation gratuite pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons ». Puis, l’administrateur en chef chargé des affaires courantes, monsieur Vidal, explique que le « principe du traitement gratuit pour la femme indigène à la maternité doit être admis sans réserve et l’administration déterminée de façon qu’aucune formalité administrative préalable ne puisse l’empêcher ». L’administrateur en fait même un principe et demande que cette gratuité soit inscrite dans la délibération que le Conseil devra prendre pour « donner son adhésion à l’œuvre si intéressante qu’est la maternité à Dakar ». Mais il précise quand même que « cette maternité comprendra des salles payantes, où le prix de la journée sera de cinq francs, destinées à recevoir les femmes désireuses de n’être pas traitées comme indigentes, et des salles gratuites » (Conseil colonial, 1919). La médecine à deux vitesses est donc déjà planifiée et la confusion, relevée ailleurs dans notre analyse, entre indigente et indigène perdure. Dans une lettre du 6 novembre 1924, Le Dantec s’en attribue la paternité de même que l’année suivante la Crèche, un hôpital pour nourrissons et un ouvroir.

Dans sa recherche habituelle de financement des journées d’hospitalisation, l’administration énonce dans ce texte que les communes de Dakar, de Rufisque et de Gorée ont accepté de rembourser sur leur budget, pour les femmes de leur commune, une somme forfaitaire de 3 francs. Mais on ne sait pas s’il s’agit d’un forfait par jour ou d’un forfait pour la totalité du service. Ce qui est également intéressant est que cette discussion au Conseil colonial est associée à plusieurs pièces annexes, dont une lettre du 28 septembre 1918 signée par Gabriel Louis Angoulvent, faisant fonction de Gouverneur de l’AOF, qui donne une indication sur le projet de maternité :

si l’admission sans formalité préalable est d’une absolue nécessité à la maternité, elle n’est pas moins indispensable à l’hôpital pour les malades et blessés graves (italique dans l’original) de toute catégorie. Il est très regrettable que de tels malades aient pu, quelquefois, se voir refuser l’entrée de l’hôpital, et qu’en aient résulté pour eux les plus graves conséquences, parce que leur bulletin d’admission ne portait pas le visa administratif (italique dans l’original). J’insiste donc beaucoup pour qu’il soit décidé que tout malade ou blessé muni d’un bulletin d’admission mentionnant l’urgence (italique dans l’original), sera admis de plano à l’Hôpital indigène. L’imputation des frais sera faite ensuite après le domicile de secours, dans les conditions fixées par leur règlement, l’administration intéressée conservant tout droit d’en poursuivre le remboursement, lorsque le malade ne sera pas reconnu indigent. (Conseil colonial, 1919)

Ainsi, dès cette époque, on constate que des personnes se voient refuser des soins, d’une part, et, d’autre part, que cela peut avoir des conséquences graves lorsqu’elles sont dans des situations d’urgence. Enfin, d’autres pièces annexes montrent l’importance des débats où chaque commune, où chaque personne cherche à comprendre pourquoi elle doit participer au paiement ou au défraiement de cette nouvelle maternité construite à Dakar. Par exemple, monsieur Herbault se demande : « comment admettre que de Saint-Louis ou de Louga, par exemple, l’on puisse aller à une consultation gratuite ou se faire admettre dans une maternité à Dakar? ». Les enjeux (de la décentralisation) du financement de cette nouvelle maternité indigène à partir des budgets coloniaux locaux et communaux sont donc centraux dans les discussions rapportées en annexe des débats du Conseil colonial.

De 1920 à 1939

En 1920, le Gouverneur des colonies demande à l’inspecteur des services sanitaires et médicaux la possibilité de relever les tarifs. Il a demandé au directeur de l’Hôpital central indigène (d’instruction), le docteur Aristide Le Dantec (1877-1964; fondateur de l’école de médecine de Dakar, devenu médecin civil en 1921, voire M. Kanté 2023), de lui fournir une estimation du prix de revient moyen qui montre que la journée d’hôpital, estimé à 5 francs sur la base des données de 1919, supérieur aux tarifs (arrêté du 28 septembre 1919), au taux de remboursement prévu pour la 2ème catégorie.

L’article 17 de l’arrêté de mai 1926 précise que les hôpitaux de l’AOF doivent ouvrir un service de consultations gratuites « à heures fixes » pour les fonctionnaires, militaires et leurs familles, seulement s’ils sont munis d’un billet de leur médecin traitant. On comprend donc qu’il s’agit d’une consultation de seconde ligne, gratuite. Mais l’article note aussi que les particulier·e·s peuvent s’y rendre « sur autorisation du médecin-chef, contre paiement au profit du budget gestionnaire d’une taxe égale au tarif moyen local ». On ne semble pas déceler que cette consultation soit de seconde ligne et cela confirme donc le caractère organisé et réglementaire des consultations payantes.

En 1926, Jules Carde, Gouverneur général de l’AOF, propose d’envisager « certaines ressources à tirer du remboursement des soins donnés aux indigènes désireux d’être traités en dehors de la consultation gratuite ou des salles ordinaires de malades ». Mais il demande la plus grande prudence dans l’application de ce principe car il ne doit « éloigner personne et le principe de la gratuité des soins doit rester absolu pour tous ». Cependant, au-delà du principe, il poursuit son idée :

dans toutes les régions où les indigènes sont à l’aise et où une aristocratie de riches commence à se constituer, particulièrement au Dahomey et en Côte d’Ivoire, il est à prévoir que dans toutes les formations sanitaires, en dehors de la consultation populaire gratuite, une consultation spéciale donnant lieu au versement d’une taxe fixée, suivant les régions, par le Lieutenant-Gouverneur. Les médicaments et pansements seront également remboursés dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 25 mars 1925; il sera en outre prévu quelques chambres payantes dont le remboursement aura lieu suivant un tarif spécial.

Il précise ensuite que les recettes seront exclusivement versées au profit des budgets gestionnaires et comme un aveu d’une pratique en place, il « rappelle qu’il est formellement interdit de leur donner toute autre destination ». Carde n’évoque pas dans son rapport les destinations qu’il a pu percevoir.

Puis, il présente ses instructions sur le fonctionnement des services de l’AMI et demande que dans le dispensaire, considéré comme la formation spéciale de l’AMI, une ou deux chambres soient dédiées (dans les centres importants) aux malades européens mais… « de préférence au premier étage ».

En 1921, un arrêté (873) annonce une augmentation du prix des remboursements des journées d’hôpital pour « les marins du commerce délaissés à Dakar et Saint-Louis » par 109%, passant ainsi à 24 francs pour la 1ère catégorie, 18 francs pour la 2ème et 12 francs pour les 3ème et4ème catégories.

L’arrêté 1328 de 1926 présente les prix des remboursements dans les établissements hospitaliers du service général. Ils sont répartis, non pas en fonction des grades, mais de quatre catégories d’hospitalisation. Pour les malades traités au compte de l’État, le prix est trois fois supérieur au taux de la ration de soldat européen (ce qui est encore le taux énoncé dans l’arrêté 804 en 1929). L’arrêté 1813 de 1935 confirme ce triplement et précise que la ration de vivres comprend : i) l’indemnité représentative de vivres, ii) la prime fixe ordinaire, iii) la prime éventuelle numéro 1. Pour les malades qui sont pris en charge par les budgets locaux ou à leurs frais, l’arrêté 1328 de 1926 stipule que le prix est 1,5 fois celui de l’État. Par exemple, la première catégorie à l’Hôpital de Dakar est au prix de remboursement de 28,08 francs et le particulier sera facturé 42,12 francs. Les tarifs des particulier·e·s sont proposés pour les cinq structures et les quatre catégories mentionnées dans l’arrêté. En moyenne, toutes catégories confondues, les prix sont globalement les mêmes dans les cinq institutions, soit 17,9 francs par jour. De même, partout, le prix de la quatrième catégorie est quatre fois moins élevé que celui de la première catégorie et la réduction de prix la plus importante est dans le passage de la troisième à la quatrième catégorie. Les arrêtés 4209 de 1939, 197F de 1941 et 470F de 1942 permettent de constater l’évolution des tarifs et le fait qu’ils soient devenus plus onéreux à Saint-Louis qu’à Dakar. En 1942, les prix s’ajustent et s’alignent entre tous les hôpitaux du Sénégal et du Soudan français (Annexe 3). Le rapport de 4 entre la première et la quatrième catégorie a été maintenu.

Pour les enfants, les prix évoluent encore en 1926, il s’agit maintenant d’une proportion du prix de la catégorie où ils sont hospitalisés en fonction de leur âge : plus de 12 ans (plein tarif), de 5 à 12 ans (demi-tarif) et moins de 5 ans (quart de tarif).

En 1926, un arrêté annonce un changement de tarif du service général dans la circonscription de Dakar pour le premier semestre 1927. Il revient sur les grades en précisant que la première catégorie concerne les officiers, la deuxième les sous-officiers, la troisième les soldats et la quatrième les indigènes. Il distingue aussi les tarifs de l’État, des tarifs ordinaires qui en sont le double. On comprend donc que cette seconde grille tarifaire correspond aux particulier·e·s, comme énoncé en 1926, mais le coefficient multiplicateur n’est plus 1,5 mais 2 dans la liste des tarifs présentés. En 1927, Carde signe un arrêté (1181) qui explique que le tarif ordinaire est fixé d’après le prix réel de revient d’une journée d’hospitalisation. Ce tarif est par ailleurs « applicable à toutes les hospitalisations prévues à la charge des budgets locaux, à l’exception du quartier spécial d’Assistance ».

Fin 1927 et début 1928, l’hebdomadaire socialiste L’Ouest africain-français (organe de défense des intérêts économiques et politiques des colonies de l’AOF) publie trois articles dans trois numéros successifs (758, 759, 760), pour relater le discours de Carde à l’ouverture de la session de la Commission permanente du gouvernement. Le discours est centré sur la situation sanitaire en AOF. Il évoque longuement les épidémies, notamment la fièvre jaune ainsi que toutes les actions entreprises pour la contenir. Il ne dit aucun mot sur le système de santé et la prise en charge des malades.

Un faisceau d’indices laisse croire que les médicaments étaient parfois payants. Ainsi, dans son rapport du 8 août 1930, le pharmacien colonel Finelle de l’Hôpital principal rappelle qu’une instruction du 24 décembre 1927 demande de majorer le prix d’achat des médicaments de 25%. En outre, dans le rapport annuel de 1935, on apprend que « les cessions » de la vente des médicaments sont de plus de 1,1 millions francs.

En 1930, Carde présente, dans ses instructions relatives à l’AMI, une demande d’organisation du paiement des soins dans les hôpitaux qui n’est pas très claire :

Dans les hôpitaux, les mesures utiles seront prises pour généraliser rapidement les services payants de malades et de chirurgicaux, où l’hospitalisé n’a rien à payer en dehors du prix de ses journées de traitement, toute intervention pratiquée, dans l’intérieur des formations, devant être absolument gratuite. (Gouvernement du Sénégal, 1931)

Mais il clarifie ses propos plus loin confirmant une gratuité toute relative, puisque l’on comprend qu’elle ne concerne que la consultation dans les « grandes formations hospitalières » :

Les consultations y sont de même données gratuitement par les médecins, le consultant n’ayant qu’à acquitter les taxes fixées par les arrêtés, pour les pansements effectués, les médicaments cédés par les pharmaciens, les radiographies exécutées, etc. Un récépissé détaché d’un carnet à souches est délivré contre tout versement d’argent. (Gouvernement du Sénégal, 1931)

Enfin, il précise dans ses instructions qu’en revanche, pour les « indigènes », les médicaments, les pansements et les soins sont gratuits. Et de continuer en précisant que si l’administration paie les salaires du personnel, ce dernier « ne saurait, en aucun cas, être autorisé à réclamer à un indigène un salaire quelconque ». Ce rappel à l’ordre de 1930 vient en écho à celui de 1926 évoqué plus haut et interroge donc sur les pratiques réelles.

Dans le rapport annuel de 1930, on constate que l’arrêté 746 du mai 1930 modifie les « tarifs de remboursement des frais de traitement des particuliers » qui augmente pour les quatre catégories d’un même taux de 23,35% (notre calcul), tenant certainement compte de l’inflation.

-

Première catégorie de 65,50 à 80,80 francs

-

Deuxième catégorie de 49,10 à 60,60 francs

-

Troisième catégorie de 32,75 à 40,40 francs

-

Quatrième catégorie de 16,35 à 20,20 francs

En 1930, l’arrêté 206 stipule que le service de radiologie et d’électrothérapie de l’Hôpital principal est ouvert aux particulier·e·s, et que ces dernier·e·s devront payer 25% plus cher que le tarif de remboursement (par exemple 10 francs pour une radio). Si le concept de recouvrement des coûts, popularisé dans les années 1980 par l’UNICEF et l’OMS, n’est pas encore utilisé, on évoque le « recouvrement de ces produits » à l’article 5 dont est responsable l’officier gestionnaire. Les recettes sont au profit du budget annexe de la circonscription de Dakar. Il n’est pas mentionné de ristourne pour les agents. L’arrêté 207 de la même année rappelle que les consultations de spécialistes dans cet hôpital sont gratuites pour les fonctionnaires, militaires, marins et leurs familles. Cependant, on comprend que les traitements donnent lieu à un remboursement en cas de cession de produits ou d’intervention chirurgicale (par ex : 100 francs pour une petite intervention), sauf pour les sous-officiers, soldats et marins qui bénéficient de la gratuité. En outre, il est précisé qu’en « aucun cas, il ne sera procédé aux cessions de médicaments ». Ces recettes sont versées au Trésor.

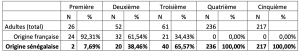

Le rapport annuel de 1930 présente les populations concernées par ces catégories à l’Hôpital central indigène. Elles sont cinq à cette époque. Les indigent·e·s sont uniquement dans les quatrième et la cinquième catégories, alors que les populations européennes et assimilées sont réparties dans les trois autres dont 40% en première, 28% en deuxième et 32% en troisième catégorie. En 1933, le rapport annuel administratif ne présente pas de cinquième catégorie mais il distingue les fonctionnaires des indigent·e·s au sein de la quatrième catégorie, les dernier·e·s représentant 93,6% de cette dernière catégorie des malades entrant·e·s. En 1940, la situation n’a guère changé, puisque la première catégorie ne représente que 362 journées (0,25%), alors que la quatrième catégorie représente 134 789 journées d’hospitalisation (94,9%). En outre, 100% des journées de la première catégorie ont été facturées au « tarif entier », alors que pour la quatrième catégorie, la répartition est différente : 91% en tarif entier, 3,2% en demi-tarif (5 à 12 ans) et même 5,3% en quart de tarif (moins de 5 ans). On comprend donc que toutes les journées d’hospitalisation en 1940 font l’objet d’une demande de remboursement. Ainsi, 93,2% des recettes de l’Hôpital indigène dirigé par le médecin général Mercier proviennent du remboursement des journées des personnes classées en quatrième catégorie (2,4 M), la première catégorie couvre 13 756 francs sur une recette totale de 2 589 683 francs, soit 0,5%.

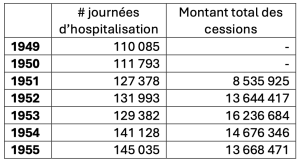

En 1930, le rapport annuel de la santé précise que les « taux des allocations » à l’Hôpital central indigène pour les malades varient aussi selon quatre catégories : neuf, sept, six et quatre francs. Les tarifs ont changé pour ces quatre catégories, selon Badiane (2004), entre 1940 et 1959. Badiane n’explique pas cependant l’énorme augmentation de 1959, certainement liée à l’inflation. Le tableau 12 montre cependant une forte dépréciation des tarifs des 3ème et 4ème catégories à partir de 1952.

Un article paru dans l’hebdomadaire L’Ouest africain-français daté du mai 1931 avance, dans sa colonne consacrée « à travers la Presse », que « la plus grosse clientèle autochtone payante » dédaignerait l’Hôpital indigène où pourtant, « affirme-t-on », on est « mieux traité qu’à l’hôpital européen ». L’article, qui serait repris du Courrier colonial, évoque le fait que cette clientèle payante autochtone préfèrerait se rendre à l’hôpital où les « Blancs sont traités », pensant que les services y sont supérieurs. Nous n’avons pas retrouvé l’original de l’article, puisque le Courrier colonial n’a fait paraître aucun numéro en 1930 et 1931.

Le rapport annuel de 1935 confirme les mêmes proportions, soit 78% en quatrième catégorie et 4% en première. Mais on note que la catégorie des « enfants non payants » consomme 4,7% des journées d’hospitalisation, ce qui laisse penser que 95,3% des autres journées sont payées, à tout le moins remboursées aux structures.

Dans le contexte de l’exposition coloniale de 1931, le rapport concernant l’organisation administrative et politique de Dakar et de ses dépendances présente la situation de l’ensemble des recouvrements de 1925 à 1929. En ce qui concerne l’article 2 sur les revenus de la circonscription, on trouve les différentes cessions dans le domaine de la santé, mais pas pour toutes les années. Au-delà des hospitalisations dont les cessions rapportent des revenus, on constate que c’est aussi le cas pour les médicaments, en augmentation chaque année. Toutes les formations sanitaires présentent des cessions (Hôpital principal, ambulance du Cap Manuel, ambulance de Gorée, Hôpital central indigène), mais pas tous les ans.

Le rapport annuel de 1930 de l’Hôpital central indigène permet de saisir l’ampleur des personnes payant les services de santé. Ainsi, sur les 84 696 journées d’hospitalisation de 1930, 6 473 (7,6%) ont été payées par des « particulier·e·s » (dont 4 577 en quatrième catégorie – 70% – et 40 personnes en première catégorie), le reste étant pris en charge par divers budgets dont ceux de la mairie de Dakar (28 753), le Sénégal (21 448), la circonscription (10 422) et Thiès-Niger (compagnie de chemin de fer) (5 786 francs). L’hôpital semblait prendre en charge des personnes de l’ensemble de l’AOF comme par exemple, deux journées d’hospitalisation sur le budget « Congo français », 422 journées sur le budget « Haute-Volta » ou encore 373 sur celui du « Dahomey ». Pas moins de 17 budgets différents, en plus des particulier·e·s, payent donc ces journées en 1930. En 1933, on compte 16 budgets différents, en plus de celui des particulier·e·s qui représentent 2,7% des journées de traitement. La mairie de Dakar finance essentiellement les malades de la quatrième catégorie, soit 98% de ses dépenses. Au total, 88% de cette quatrième catégorie est financée par les budgets de la mairie et de la circonscription de Dakar ainsi que le Sénégal, les deux autres plus grands payeurs étant la Guinée (2,6%) et les particulier·e·s à leurs frais (2,5%). Les mêmes proportions sont trouvées dans les rapports de 1934 et 1936. Cette année, les particulier·e·s à leurs frais représentent 1,64% du total des journées de traitements dont 87% en quatrième catégorie et 1% en première catégorie. De plus, les PALF représentent 15% des personnes en première catégorie mais 1,5% des personnes en quatrième catégorie.

Au-delà de ces tarifs, quelques archives nous renseignent sur les recettes globales des hôpitaux. En 1930, les recettes totales de l’Hôpital principal sont de 1,484 millions de francs dont 418 295 provenant de l’État et 1 065 668 de l’administration et des particulier·e·s. Le rapport ne permet pas de distinguer les recettes des PALF de celles provenant de l’administration, mais il montre bien la hiérarchie sociale dans le financement des hôpitaux.

La journée d’hospitalisation d’un officier donne droit à un tarif de remboursement quatre fois plus important que celui d’une journée d’hospitalisation d’un·e autochtone ou d’un·e enfant… alors que ces derniers sont neuf fois plus nombreux à être pris en charge par l’État à l’hôpital. Mais le gradient social s’inverse, lorsqu’il s’agit de remboursements effectués par l’administration et les particulier·e·s : les officiers sont alors cinq fois plus présents que les autochtones dans cette dernière catégorie. En outre, on constate que le nombre d’autochtones dont les journées ont été payées par l’État a été divisé par 2,5 entre 1926 et 1927, passant de 39 063 à 15 185. La moyenne sur ces trois années, calculée par l’administration, n’a donc pas beaucoup de pertinence et ces patient·e·s ont certainement été hospitalisé·e·s à l’Hôpital colonial.

Le rapport annuel de l’Inspection générale du service de santé de 1933 pour l’AOF propose une étude historique en quelques pages et précise que les hôpitaux ne sont plus réservés aux militaires coloniaux, car « ils reçoivent aussi les militaires indigènes ou même les indigènes qui veulent assumer les frais de leur hospitalisation ».

Lors du conseil colonial de 1934, on apprend que l’Hôpital colonial de Saint-Louis a terminé des travaux de construction d’un pavillon des « petits payants » dont le rez-de-chaussée a été réservé aux « aliénés ». Le pavillon a été ouvert en 1933 (Conseil colonial, 1934). En 1934, l’hebdomadaire d’information illustré Paris-Dakar consacre un article dans son édition du 23 mai sur les formations sanitaires de Dakar, capitale de l’AOF. Chaque formation est décrite, autant l’infrastructure que le nombre de patient·e·s qui fréquentent le lieu, cependant rien n’est dit à propos du paiement des patient·e·s, pas plus que sur les modalités de financement de ces structures. C’est plutôt le succès de la « médecine moderne » qui est mis en avant : « Le sentiment de l’efficacité de nos soins a fini par pénétrer dans la masse », sans que les enjeux financiers ne soient évoqués. Cet illustré destiné au grand public rappelle : « En ce domaine, où la colonisation revêt le caractère humanitaire le plus désintéressé, l’évolution de nos protégés s’est poursuivie avec succès ». Ainsi, la presse participe à la diffusion d’une vision paternaliste de la santé publique au service d’une idéologie, au détriment d’une discussion plus rationnelle sur les enjeux financiers d’une telle entreprise et ses conséquences concernant l’accès aux soins.

Le 2 mars 1935 est publié le décret 1599, signé par le président français Albert Lebrun, qui modifie les tarifs d’un certain nombre d’activités médicales. Il s’agit notamment des soins dispensés gratuitement aux « victimes de la guerre » (décret du 25 octobre 1922) et donc remboursés aux formations sanitaires. Par exemple, une pleuroscopie est facturée 300 francs, une tarsorraphie 150 francs. Les services concernés par ce décret sont la petite chirurgie et la chirurgie générale, l’ophtalmologie et la radiologie.

En 1935, l’arrêté 1799 décrit la présence des quatre tarifs de remboursement et fournit des précisions à la suite du texte de 1926 évoqué dans la première partie concernant le transfert de la gestion des hôpitaux sur les budgets locaux. Le tarif ordinaire est fixé par rapport au prix de revient réel mais, s’il est compris entre 20 et 40 francs, il devient le prix de remboursement de la journée pour les soldats. L’arrêté explique que 20 et 40 francs sont des bornes, inférieure que supérieure, que l’on ne peut dépasser, sauf dans la circonscription de Dakar et dépendances où elles sont de 25 et 50 francs. Quant au tarif pour « le quartier de l’assistance » (autrement dit les formations sanitaires accueillant les populations autochtones) du Service général, deux taux sont proposés : celui des hospitalisations de la quatrième catégorie et « un taux inférieur pour les indigents » dont le montant est fixé par un arrêté des chefs de colonie à partir du prix de revient. Puis, alors que l’arrêté ne mentionne que la quatrième catégorie pour le tarif d’assistance, il est expliqué que les prix par catégorie sont obtenus en multipliant le tarif de base par des coefficients différents, soit 2 pour les officiers, 1,5 pour les sous-officiers, 1 pour les soldats européens et 0,5 pour les tirailleurs. L’arrêté 1229 de 1935 précise également les nouveaux tarifs à compter du 1er août pour la circonscription de Dakar et les formations sanitaires du service général : officiers (28,50 francs); sous-officiers (21,37); soldats (14,25) et tirailleurs (7,12 francs), ces derniers étant adossés à la quatrième catégorie.

On comprend notamment dans le rapport annuel de 1935 que les catégories correspondent à des hébergements différents, si ce ne sont des soins différents. Les malades occupent aussi des bâtiments différents selon leur catégorie (même si cela n’est pas toujours le cas, puisque dans un rapport confidentiel de 1951 en provenance de Côte d’Ivoire, le médecin lieutenant-colonel Monfort explique qu’une annexe de la maternité a été créée à cause d’un manque d’espace : « cette petite pièce était commune aux première, deuxième, troisième catégories, car il doit être bien précisé que la catégorie n’est pas en fonction du local mais est déterminée par un régime alimentaire variant avec la classification ». En 1962, à l’Hôpital principal, la première catégorie dispose d’une « alimentation plus recherchée, chambre climatisée ou ventilée à un ou deux lits », alors que la troisième catégorie a droit à une « chambre de 4 à 6 lits et même une chambrée de 10 à 12 lits pour les hommes de troupe ». En outre, un rapport de 1948 propose même de varier le prix des cercueils selon les catégories également : 2 700 francs pour les adultes de première, deuxième et troisième catégories, 2 100 pour la quatrième catégorie, 900 pour les enfants de 5 à 12 ans et 500 francs pour les moins de cinq ans. Le rapport de 1948 ajoute que ce « tarif doit être majoré de 25% pour les particuliers », ce qui avait déjà été noté dans un rapport de 1944. Un arrêté local de juin 1948 organise même les tarifs des cérémonies religieuses des « malades musulmans » selon trois niveaux : première catégorie (150 francs), deuxième et troisième catégories (125 francs) et quatrième et cinquième catégories (100 francs). Pour les catholiques les prix sont plus élevés.

En 1936, les recettes provenant des particulier·e·s pour les « journées de maladies » s’élèvent à 58 116 francs, soit 3% des recettes totales de l’Hôpital indigène. Lorsque l’on compare ces données avec le même rapport de 1940, on constate une augmentation importante du nombre de budgets différents (n=37), ce qui s’explique notamment par toutes les « nouvelles » communes mixtes (Sénégal, Mali, Guinée). Cependant, les PALF représentent toujours assez peu de journées d’hospitalisation : 6 109 soit 4,3% du total, mais elles existent. Les indigent·e·s de la circonscription de Dakar sont beaucoup plus nombreux, avec 11 928 journées donc 8,4%, tout comme les « litigieux » pour 9 097 journées. De plus, ces deux dernières catégories de personnes représentent 20,1% des inhumations.

En 1936 pour Dakar, les recettes sont de 1,7 millions pour l’Hôpital principal, de 139 500 francs pour l’Ambulance du Cap Manuel, de 81 500 pour l’Ambulance de Gorée[5] et enfin de 1,9 millions pour l’Hôpital indigène. Nous disposons des détails de ces recettes pour ce dernier hôpital, ce qui permet de mieux comprendre les sources de revenus et de montrer que le paiement direct des usagers correspondrait à 3% des recettes de l’Hôpital indigène en 1936.

-

Boni reversé au Trésor : 80 000 francs

-

Cessions à l’École de médecine : 201 624 francs

-

Cessions du personnel : 1 877 francs

-

Remboursement des journées de maladie provenant de particulier·e·s : 58 116 francs

-

Remboursement de l’État : 15 000 francs

-

Remboursement du budget autre que celui de la circonscription : 1 569 096 francs

Dans le rapport annuel de 1930, sans que l’on sache exactement de quelle structure il s’agit, le prix de revient de la journée est de 4,06 francs, et le rapport présente son évolution entre 1926 (5,51 francs), 1927 (4,991 francs), 1928 (4,556 francs), 1929 (4,693 francs). En 1936, le prix de revient de la journée d’hospitalisation serait de 35 francs pour « l’Hôpital principal et les ambulances » dont 7,99 francs pour l’alimentation. Pour l’Hôpital indigène, le prix de revient moyen serait de 11,72 francs dont 2,033 pour l’alimentation. En 1938, ce prix de revient serait de 36,64 francs pour l’Hôpital indigène, soit une augmentation de 2,63 francs par rapport à 1937.

Lors du Conseil de 1937, le lieutenant-gouverneur par intérim du Sénégal, Martine, compare dans son discours d’ouverture la médecine de l’Hôpital de Saint-Louis avec celle de la métropole et utilise le terme de « petits payants » que l’on retrouvera plus tard dans les années 1950 (voir ci-après) dans les hôpitaux de Dakar : « nous disposons à l’heure actuelle d’une division de médecine infantile organisée comme dans les hôpitaux de la métropole, avec chambre séparée pour chaque petit malade d’une division de petits payants, où les malades trouvent pour une somme modique le confort donné aux fonctionnaires hospitalisés » (Conseil colonial, 1937 : 10).

Pendant la Seconde Guerre mondiale

En 1939, le rapporteur annuel se plaint de l’existence d’un déficit de 1,6 M à cause du « déséquilibre des tarifs d’hospitalisation », écrit-il. Les recettes pour l’Hôpital principal, l’Ambulance du Cap Manuel et celle de Gorée sont en dessous des charges de personnel et de matériel. Il affirme que « le prix de revient actuel des produits et des matières et les réajustements des salaires du personnel » n’ont pas été répercutés sur les tarifs. Ainsi, 89,6% des dépenses sont dédiées à l’Hôpital principal. En outre, sur les dépenses totales de santé de 1939, 37,5% (6,2 M) seraient consacrées au personnel, le reste pour le matériel et le « fonctionnement des services ».

En 1939, le rapport annuel permet de constater que les « dépenses supportées par les particuliers » concernant le personnel de l’Hôpital principal et des deux Ambulances seraient de 573 118 francs (soit 28%) alors que les « divers budgets » financent 1 447 531 francs.

J’ai pu exploiter l’état des comptes de la perception des sommes acquises à l’Hôpital colonial de Saint-Louis en 1939. Ce document semblait être standardisé pour toutes les structures, imprimé à remplir à la machine à écrire. Son analyse permet plusieurs constats. D’abord, les noms des personnes hospitalisées permettent de dresser un tableau de la répartition des malades selon les catégories et leur origine nationale supposée[6]. Je prends le mois de décembre 1939 à titre d’exemple. Les tarifs de la journée d’hospitalisation étaient de 18 francs en première catégorie, 15 en deuxième, 10 en troisième, et 5 francs pour la quatrième et la cinquième catégorie. Plus on descend dans la catégorie d’hospitalisation et plus la proportion de personnes à patronyme sénégalais est grande. Aucun·e Européen·ne n’est hospitalisé·e en décembre 1939 en quatrième ou cinquième catégorie. Au total, le nombre d’enfants payants (la moitié ou un quart du tarif) est très faible, soit 18 au total et tous sénégalais, en quatrième ou cinquième catégorie. Lorsque l’on étudie le nom du personnel de santé « nourri par l’hôpital » selon les catégories, on y retrouve la même distribution selon les nationalités. Aucun·e Sénégalais·e en première ou deuxième catégorie (sauf d’Almeïda sage-femme?), aucun·e Français·e profesionnel·le de santé (infirmier·e) en troisième ou quatrième catégorie de personnel (tableau 13). La journée de « nourriture » suit les mêmes tarifs que les personnes hospitalisées (18, 15, 10 et 5 francs).

Dans ce document, le budget qui finance chaque patient·e est noté en marge et l’on peut ainsi y compter les PALF. Sur les 592 patient·e·s hospitalisés en décembre 1939, on retrouve 181 particulier·e·s à leurs frais, soit 30% des journées d’hospitalisation! Mais 96% d’entre eux sont dans la cinquième catégorie et tous sénégalais. Si on calcule le nombre de journées de chacun·e de ces patient·e·s, cela donne un total de 2 561 journées d’hospitalisation en décembre 1939 dont 96% en cinquième catégorie. En fonction du tarif de chaque catégorie, le budget total apporté par ces particulier·e·s est de 13 190 francs soit 22% des recettes totales du mois de décembre 1939.

Enfin, le tableau récapitulatif de l’administration ne donne pas la somme totale fournie par les PALF comme nous venons de le calculer pour décembre. On constate donc que si 55% des recettes proviennent des quatrième et cinquième catégories où sont hospitalisés les populations sénégalaises, ces catégories représentent 85% du total du nombre de jours d’hospitalisation. Mais en moyenne, les personnes restent hospitalisées en décembre 1939 environ 10 jours en première et deuxième catégorie, 13 jours en troisième, 12 jours en quatrième et 14 jours en cinquième, soit 37% de plus que les Français de la première catégorie. Notons enfin que 19% des PALF en cinquième catégorie ont été hospitalisé·e·s 31 jours en décembre, laissant donc croire qu’ils étaient présents avant et après décembre, donc avec des séjours plus longs qu’un mois.

Dans son rapport de tournée du 4 au 13 décembre 1939, le chef du service de santé du Sénégal (Dr Vogel) explique que la formation sanitaire de Kaolack « est de beaucoup la plus importante du Sénégal, d’une capacité hospitalière de 60 lits » et que « les malades payants ont permis une recette de 7 724,88 francs ». Mais la lecture du rapport ne permet pas de relativiser cette recette par rapport aux malades qui n’ont pas payé.

Dans un autre long rapport (85 pages) de tournée de 1939 et notamment lors de sa visite à Thiès, le médecin (toujours Vogel) écrit que :

la construction d’un grand pavillon de 40 à 60 lits avec chambre pour payant est indispensable pour éviter, comme cela se fait actuellement, que les indigènes aillent en grand nombre se faire traiter à l’Hôpital indigène de Dakar où la journée d’hospitalisation coûte 18 francs, alors qu’elle ne dépasse pas 5,50 francs à Thiès. En prenant les mesures appropriées pour contraindre les indigènes à se faire traiter sur place, la colonie du Sénégal parviendrait très rapidement à amortir la dépense qui entraînera cette construction.

On constate le souhait du médecin de mieux réguler les patient·e·s, africain·e·s notamment, et de mieux organiser le système de santé tout en cherchant à économiser et gagner en efficience.

Dans son mémoire, Badiane (2004) nous informe qu’à l’occasion de l’envoi par les Anglais de quatre obus à proximité de l’Hôpital central indigène en 1940, « une partie de la division des payants fut endommagée », confirmant donc la présence d’une division dédiée à ces particulier·e·s payant leur hospitalisation. Dans sa reconstitution des recettes réalisées entre 1936 et 1949 dans cet hôpital, l’économe M. Lasne ne retrouve pas celles concernant les journées d’hospitalisation (« recettes réalisées ») de 1936 à 1939 et de 1941 à 1943, ce qui confirme les défis associés à la gestion des données financières. Mais pour les autres années, on constate une hausse permanente, de 2,5 millions de francs en 1940 à 5,9 en 1944, puis 16,2 en 1946 et 37,4 millions de francs en 1949. Le rapport de 1939 permet d’apprendre qu’en raison du manque de place, il était question de construire un nouvel hôpital indigène à la Médina « plus proche de la ville indigène ». Finalement, à la dernière page du rapport, ajoutée à la dernière minute semble-t-il, le rapporteur ajoute un « nota » en expliquant qu’un arrêté paru au journal officiel du 23 mars 1940 réserve un terrain à Fann pour l’installation du futur Hôpital indigène.

En 1940, l’arrêté 660 est promulgué afin de fixer les indemnités annuelles qui sont allouées au ministère des différents cultes lorsqu’ils assurent des services religieux dans les établissements hospitaliers. En ce qui concerne la circonscription de Dakar et dépendances, les cultes catholiques reçoivent annuellement 5 000 francs et le culte protestant 3 000 francs. En plus, pour chacune des cérémonies funèbres réalisées, ils reçoivent également un tarif qui est fonction de quatre catégories, les trois premières sont avec levée de corps et la quatrième catégorie est sans levée du corps. Les tarifs sont de 500 francs pour la première catégorie, 400 francs pour la deuxième, 250 francs pour la troisième et 150 francs pour la quatrième sans levée de corps. Mais les familles qui « désirent donner une plus grande pompe aux funérailles », peuvent prendre en charge les dépenses supplémentaires.

En 1940 également, l’arrêté 1658F modifie de nouveau (après 1926 et 1935) le « tarif ordinaire » évoqué plus haut. Cet arrêté explicite les modes de calculs du tarif ordinaire en fonction des dépenses brutes, des recettes (dont les cessions diverses) et du nombre de journées d’hospitalisation (multipliées des coefficients déjà évoqués). Il permet notamment de confirmer la liste des recettes possibles :

-

Les cessions provenant des consultations externes;

-

Les retenues sur la solde du personnel de santé nourris par l’établissement;

-

Les recettes relatives aux frais d’inhumation et de transport;

-

Les sessions diverses aux particulier·e·s et aux autres formations sanitaires à l’exclusion des ambulances rattachées à un hôpital.

L’arrêté précise que « le tarif ordinaire est applicable à toutes les hospitalisations prévues à la charge des particulier·e·s, des budgets locaux et municipaux et au personnel de l’État ». Une remise de 30% et cependant accordé aux membres du clergé et au missionnaire qui prennent en charge leurs frais d’hospitalisation.

En 1940, le rapport annuel montre que l’Hôpital central indigène perçoit des recettes du remboursement des frais d’inhumation (680 malades décédé·e·s à l’hôpital ou cadavres en dépôt) et de transport, de la « masse d’alimentation », des vivres à l’officier gestionnaire, de l’alimentation des élèves et du personnel de l’école de Médecine ainsi que du blanchissage de ces mêmes élèves. L’ensemble de ces recettes donne une somme de plus de 300 000 francs. Mais ce montant ne représente que 86% car la majorité des recettes de l’hôpital en cette année 1940 provient du remboursement des journées des malades pour 2 589 583 francs, soit 14%. En 1947, l’économe de l’hôpital central africain se plaint dans son rapport annuel administratif de l’absence d’augmentation des tarifs des cessions des soins et analyses. Selon lui, les tarifs sont trop bas et « ne profite qu’aux Compagnes d’Assurance et aux grosses maisons qui garantissent les frais de leurs employés ».

En 1941, l’arrêté 198F modifie celui du 3 mai 1926 concernant le « tarif d’assistance », précisant très clairement que :

Ce tarif est réservé aux malades indigènes hospitalisés dans les quartiers d’assistance des formations sanitaires du Service général. Il comporte deux taux :

- celui des hospitalisations de la 4ème catégorie du Service général;

- un taux inférieur pour les indigènes dont le salaire ne dépasse pas plus de 25 pour cent le salaire minimum arrêté dans chaque colonie et pour les indigents. Ce taux est fixé par arrêté du chef de colonie d’après le prix de revient de la journée d’hospitalisation.

Ainsi, les « malades indigènes » sont-ils hospitalisés en quatrième catégorie lorsqu’ils sont pris en charge. Par ailleurs, une réduction est appliquée pour les plus pauvres d’entre eux et elles.

En 1944, le rapport pour l’Ambulance du Cap Manuel montre que les PALF représentent un total de 7,6% des journées d’hospitalisation. Le gradient social de la part des PALF selon les catégories est toujours le même et aucun ne sont en quatrième catégorie, que cela soit au Cap Manuel ou à l’Hôpital principal.

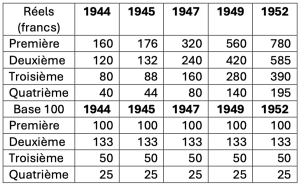

En 1944, l’arrêté 1678 fait doubler les tarifs par rapport à ceux pratiqués en 1942 (tableau 14) pour les journées à l’Hôpital principal de Dakar, Saint-Louis, au Point G à Bamako et l’Ambulance de Kayes. La réduction pour les trois catégories d’enfants reste la même que celle présentée précédemment. Les tarifs de remboursement pour les populations locales hospitalisées dans les quartiers d’assistance restent fixes quant à eux. On note, dans cet arrêté, que les frais funéraires appliqués aux militaires et fonctionnaires sont majorés de 25% pour les PALF. En 1945 (arrêté 1945sp), ces tarifs augmentent légèrement pour les malades pris·es en charge par le budget colonial. Mais en 1947 (arrêté 2556sp), la hausse est très importante, et le tarif double par rapport à celui de 1944. La hausse continue en 1949 (arrêté 3385sp) et 1952 (arrêté 4437sp). Au contraire, à l’Hôpital central indigène, les tarifs sont restés stables jusqu’en 1952 (nous ne disposons pas des données pour 1959 afin de mieux comparer).

Le 13 mai 1944, l’arrêté 1384 précise les allocations que les services sanitaires doivent organiser à partir du 1er avril pour les militaires (encadré 6).

-6-

Des discriminations tarifaires au sein de l’armée

Le service de santé verse des primes aux infirmeries-hôpitaux pour chaque journée de traitement de militaires, qui varient selon qu’ils sont à solde journalière (européens et africains) ou à solde mensuelle (uniquement européens). Pour les premiers, l’arrêté liste les sept infirmeries-hôpitaux de l’AOF concernés (Thiaroye-Ouakam, Thiès, Ségou, Tombouctou, Kindia, Bouaké et Zinder) et propose des primes journalières en fonction de trois catégories : européen, sénégalais[7], malgache. Par exemple, pour les personnes hospitalisées à Thiaroye-Ouakam, la journée de traitement d’un Européen à la solde journalière est de 5,50 francs, celle d’un Sénégalais de 2,56 francs et celle d’un Malgache de 2,67 francs. La catégorie des « Malgaches » n’est cependant présente qu’à Thiaroye, Thiès et Ségou. Pour les militaires à la solde mensuelle, donc des Européens uniquement, les prix varient également en fonction de ces sept structures, mais aussi selon trois catégories de grades : caporal-chef ou brigadier-chef, sous-officier, officier. Par exemple, à Thiès, la journée de traitement d’un caporal-chef est de 31 francs, celle d’un sous-officier 36 francs et celle d’un officier 42 francs. On constate donc un triple gradient : géographique, racial et social, qui perdure dans les tarifs de 1945 (arrêté 1626). Cependant, en 1948 (arrêté 1387), si les tarifs augmentent, les Sénégalais et les Malgaches sont remplacés par une seule catégorie, « autochtones », pour laquelle la prime à verser pour la journée de traitement est systématiquement deux (Thiaroye et Thiès) à trois (ailleurs) fois moins importante que pour les Européens. Si cette tendance est la même presque partout, elle est inversée pour l’infirmerie-hôpital de Tombouctou, soit 5,40 francs pour les Européens et 16,40 francs pour les autochtones. Il s’agit en fait d’une erreur d’écriture qui sera corrigée en 1949 (arrêté 2556), mais en maintenant les catégories et leurs écarts : entre deux et trois fois plus pour les soldats européens par rapport aux autochtones, mais moins de 50% entre les caporaux et les officiers. L’écart racial est donc moindre que l’écart social au sein de l’armée, lorsque l’on regarde les primes des journées de traitement. Ces écarts sont conservés en 1949 (arrêté 410 CM).

En 1945, le rapport pour l’Ambulance du Cap Manuel montre que ces allocations représentent un total de 167 522 francs, soit 11% des recettes totales et 6,7% des journées d’hospitalisation. Les PALF sont la quatrième source de financement après le budget colonial, le budget de la Marine, et le budget général.

À l’Hôpital colonial de Saint-Louis en 1945, on note des recettes provenant de cessions de consultations externes (151 533 francs) et de « cessions diverses faites à des particuliers » (7 265 francs) dont on ne sait pas ce qu’elles recouvrent[8]. Les PALF représentent 1,59% du total des journées d’hospitalisation. Plus on se situe dans la catégorie élevée d’hospitalisation et plus ces PALF comptent : 18% en première catégorie, 10,3% en deuxième, 5,37% en troisième et enfin 0,15% pour la quatrième et la cinquième catégories. Le rapport de situation administrative propose même de multiplier par deux les tarifs des analyses et consultations pour les PALF non hospitalisés et les consultations à l’hôpital de 80 à 100 francs et à domicile de 100 à 150 francs.

De 1946 à 1954

En 1946 (arrêté 2767), il est décidé que l’Hôpital principal de Dakar et son annexe, l’Ambulance du Cap Manuel, sont rattachés à la direction générale de la santé publique, alors que l’Hôpital central indigène et la polyclinique Roume sont rattachés à l’École africaine de médecine et de pharmacie en tant qu’établissements d’instruction de cette école. En ce qui concerne la gestion budgétaire, seule la polyclinique Roume est suivie par le budget local du Sénégal, alors que les autres sont suivis par le budget général de l’AOF, les deux représentés par des sous-ordonnateurs basés à Dakar. En 1947 (arrêté 4218), le centre médico-social des fonctionnaires de Dakar se retrouve rattaché à l’Hôpital principal de Dakar.

À Dakar, en 1946, le rapport administratif de l’Hôpital principal montre qu’aucun PALF n’était en quatrième catégorie (réservée aux patient·e·s payé·e·s par le budget de l’État surtout et, dans une moindre mesure, par des budgets locaux) et que la proportion des PALF par rapport aux trois catégories et aux enfants est de 28%. Cette proportion est plus importante en première catégorie (44%) qu’en deuxième (33%) et en troisième (13%). Pour les enfants, 23% ont payé leurs frais directement. Lorsque l’on regarde les différentes sources de paiement des journées de traitement, les PALF sont au premier rang en termes d’importance (3,5 millions), avant le budget colonial (3,0 millions), le budget général (2,3 millions) et le budget du Sénégal (0,7 millions). Les PALF représentent 29,5% du total des frais de traitement (12 millions) répartis entre 26 sources de financement différentes, alors que leur nombre de journées d’hospitalisation représente 18,4%.

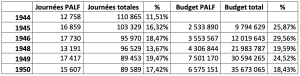

Dans ce même hôpital, en 1948, la situation semble avoir un peu changé car les PALF ne représentent plus que 18,4% des journées d’hospitalisation, mais le gradient social demeure respectivement pour les trois catégories : 33,90%; 16,65%; 10,72%. Il en va de même pour leur importance dans le financement global, même si le budget colonial semble avoir augmenté (6,4 millions) et est maintenant plus important que les PALF (4,3 millions) pour les frais de traitement. On note même la contribution de communes comme Bambey, Rufisque ou Kaolack et même de la Guadeloupe, mais pour de faibles montants. En 1950, toujours à l’Hôpital principal, cette tendance à la hausse de la part du budget colonial semble se confirmer (en cette période de guerre les ressources des individus se sont peut-être amoindries) mais les PALF représentent encore 18,4% du total des frais de traitement. Le tableau 15 permet de constater l’évolution de la part des PALF dans les journées d’hospitalisation et les sources de paiement des frais de traitement, en mettant en exergue l’augmentation de la contribution du budget colonial. En moyenne, sur ces six années, les journées PALF représentent 16% du total des journées d’hospitalisation et 24% du paiement total des frais de traitement (tableau 15).

Un tableau du rapport de 1949 permet aussi de constater que la grande majorité des PALF ont payé au moment de leur sortie de l’hôpital. Ainsi, seulement 195 075 francs sont à recouvrer sur les 7,5 millions du total des PALF, soit 2,6%. Ces sommes à recouvrer concernent 39 journées en première catégorie (0,6%), 571 en troisième catégorie (10,7%) et 5 journées pour les enfants de troisième catégorie payant un quart (1,1%). La plus grande proportion de personnes n’ayant pas payé est donc dans la catégorie d’hospitalisation la plus basse.

Pour les personnes non hospitalisées, la délibération pour l’AOF en 1949 (signée par le président du Grand conseil) explique que le calcul des tarifs comprend une part constante, dite K (fixée à 250 francs au 1er juillet 1949) et une part C « variable éventuellement selon les localités, revenant au praticien à titre d’honoraires », confirmant donc ce mode de paiement pour les « consultations de spécialités ». La délibération évoque même « un arrêté particulier sur l’exercice rémunéré de la clientèle par les praticiens de l’administration ». On y trouve aussi le prix pour le certificat médical d’aptitude au permis de conduire (500 francs) et de licence de navigation aérienne (1000 francs) mais les sommes payées reviennent à l’administration et non en honoraires aux praticien·ne·s. Cependant, en ce qui concerne les expertises toxicologiques, l’article 6 prévoit que leur produit soit partagé à 50% au profit du budget gestionnaire et à 50% au profit du médecin, pharmacien ou chimiste. La délibération précise la liste des prix pour chaque analyse, par exemple 500 francs pour l’analyse d’un vin ou 50 francs pour la recherche d’un élément bactériologique, le double s’il s’agit aussi de son dosage. La majoration de 25% que l’on avait noté plus haut est aussi spécifiée dans cette délibération puisque les PALF se voient appliquer une majoration de 25% du prix des cercueils, suaires ou dalles pour les « musulmans » par rapport aux prix pour les militaires et les fonctionnaires. À Dalaba, en Guinée, on note aussi que les boissons non alcoolisées sont vendues au bar de la structure médicale avec une majoration de 30% par rapport à leur prix de revient.

La même analyse administrative est réalisée en 1948 pour l’Hôpital colonial de Saint-Louis, mais avec du recul jusqu’en 1943. On y voit apparaître les premiers graphiques coloriés à la main, ce qui permet de bien distinguer la répartition des journées d’hospitalisation selon les catégories. En outre, ce rapport permet de comprendre que les sommes encaissées par les particulier·e·s sont versées au Trésor et représentent 424 962 francs (soit 2,2%), plus les cessions diverses 465 091 francs (soit 2,4%). Ainsi, la majorité du remboursement provient des différents budgets, soit 18 405 435 francs, soit 95,4%. Le rapporteur trouve « illogique » que le tarif de la cinquième catégorie soit fixé à la moitié de la quatrième, car « les soins donnés, la nourriture et les locaux des divisions sont exactement les mêmes pour ces deux catégories ». Il suggère donc d’augmenter les tarifs de la cinquième catégorie de 75% pour mieux équilibrer le budget.

En 1948, la circulaire 2797/4-SP explique le mode de calcul des recettes par la somme des cessions diverses au titre des consultations externes, en se référant à un règlement de 1912, montrant la préoccupation ancienne à ce sujet. En plus de ces consultations, il faut y ajouter les frais de traitement des PALF (dont l’arrêté date de 1942), les retenues sur la solde du personnel nourri par l’établissement, les recettes relatives aux frais d’inhumation et de transport et enfin des cessions diverses de matériel.