Des hôpitaux en nombre réduit

En 1797, l’Hôpital de Saint-Louis (les premiers lits pour les malades étaient présents en 1659 au sein du Fort de Saint-Louis (Ngalamulume, 2012)), est dans un état déplorable, faute de crédit accordé malgré les nombreuses demandes. En 1786, l’Hôpital de Gorée ne semble pas mieux loti. Le colonel Blanchot (colonel d’infanterie et administrateur général du Sénégal) s’étonne qu’aucun médecin n’ait jamais été affecté au Sénégal (Jore, 1964). Au-delà des hôpitaux, d’après un rapport de 1940 sur l’œuvre sanitaire de la France en AOF, on apprend que les « premiers postes d’Assistance médicale furent créés en 1837 à Gorée et Ségou Sikaro par des chirurgiens de marine formés à l’École de chirurgie navale de Rochefort ». Puis, un hôpital-hospice a été créé en 1872 à Dakar mais face à ses insuffisances, il a été décidé en 1891 de créer l’Hôpital colonial. Dès cette époque, Maghan Keita (2007) évoque le racisme comme fondement de l’organisation et de la distribution des services de santé, tant au point de vue des soins que de la distribution des ressources ou de la perception de la santé des populations par les colonisateurs. La présence de ce racisme structurel est confirmée par Vrooman (2023) dans son étude sur les ressources en santé en Côte d’Ivoire durant la période coloniale.

Un décret de 1903 instaure deux types d’établissements hospitaliers :

-

les hôpitaux du service général, soit les anciens hôpitaux coloniaux qui prennent en charge les soins pour le personnel militaire et civil de la colonie. Ils sont financés par le budget de la « métropole » jusqu’en 1926 (voir chapitre suivant). En 1903, trois sont présents au Sénégal : Dakar, Saint-Louis, Ambulance de Dakar. À cette époque, il n’y a plus d’Hôpital militaire, seulement des infirmeries de troupes (Diop, 1983). Ngalamulume (2012) explique que le décret de 1897 (qui évoque notamment le fonctionnement des ambulances) a en effet transformé les hôpitaux militaires en hôpitaux coloniaux (pris en charge par le budget de la métropole). Un article de La presse médicale du 30 mai 1906 signale que « l’hôpital de Dakar est installé dans des conditions déplorables ». Quant à l’Hôpital de Saint-Louis, sa transformation se fera sur huit années en réduisant d’un tiers le coût par patient·e ou personne hospitalisée, sans que l’on n’en sache plus sur cette économie.

-

les hôpitaux du service local (pris en charge par les budgets locaux), soit les hôpitaux civils de Saint-Louis (aussi fréquentés par les Européen·ne·s et les personnes miséreuses (Diop, 1983)) et de Gorée. Il s’agit d’une « assistance pour l’élément indigène (les natifs) » (Kermorgant, 1898 : 246) où l’on comprend que le paiement direct est déjà possible, puisqu’en dehors des hôpitaux militaires (devenus hôpitaux coloniaux), les « indigènes » (indigent·e·s?) ont accès à des « hôpitaux-hospices » dont on comprend le manque de qualité des soins :

Les hospices n’admettent, en général, que les natifs indigents. Quelques-uns peuvent cependant recevoir d’autres catégories de malades; mais les personnes qui sont en mesure de payer préfèrent de beaucoup se faire traiter, malgré la différence de prix, à l’Hôpital colonial où ils sont sûrs de trouver le confort et les soins que ne sauraient leur procurer les hospices. (Kermorgant, 1898 : 246)

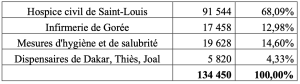

En 1898, le Sénégal dispose d’un hospice civil à Saint-Louis, d’une infirmerie civile à Gorée et de quatre dispensaires à Dakar, Rufisque, Thiès et Joal. Au-delà de cette description, l’article de Kermorgant (1898) donne une idée de la répartition budgétaire, en totalité sur le budget local, entre ces structures mais aussi les dépenses pour les mesures d’hygiène et de salubrité (tableau 4). À la lecture de ce tableau, on perçoit, déjà à l’époque, le peu d’attention budgétaire accordée aux soins de santé primaires et une nette tendance à l’hospitalo-centrisme, même si le concept n’était pas encore élaboré.

À Gorée, l’Hôpital militaire dispose d’une faible capacité et de peu de personnel. En 1889, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui en ont la charge, déplorent leur manque de moyens lors des nombreuses visites de supervision[1] de l’administration coloniale. Gorée dispose aussi d’un hospice civil où deux sœurs s’occupent des pauvres « indigènes & quelques fois des Européens », lit-on dans le Bulletin de la congrégation de mars 1890 (p. 570). Elles s’occupent de 69 malades à cette période, ce nombre passe à 100 personnes lors de la « mauvaise saison » (p. 570). Mais les conditions sont difficiles et, au-delà du manque de moyens, les malades, surtout les Africain·e·s : « nos pauvres noirs sont logés plutôt dans des caves que dans des chambres » (Bulletin de la congrégation, Tome VI, 1903 : 878). L’Hôpital militaire est ensuite transféré à Dakar et la formation sanitaire de Gorée devient une infirmerie-ambulance en 1892. Les sœurs s’occupent aussi d’un dispensaire à N’Dar-Toute (Saint-Louis). Entre 190 et 200 malades par jour fréquentent le dispensaire selon le Bulletin de 1893 et un médecin passe seulement une fois par semaine. À Saint-Louis, l’Hôpital civil disposait d’infirmiers « indigènes » dont les sœurs écrivent qu’ils « donnaient peu de satisfaction » (p. 508). C’est en 1891 que les sœurs prennent la direction de l’hôpital avec la présence de deux sœurs, et une troisième qui viendra les rejoindre trois mois plus tard. La présence des sœurs dans les formations sanitaires n’a évidemment pas qu’un objectif sanitaire, puisque les nombreuses pages de leurs bulletins montrent que l’objectif religieux (sacrements, conversions, etc. des « infidèles ou mahométans », no30, 1893 : 516) est central à leur entreprise. L’Hôpital civil de Saint-Louis soigne des Africain·es et des Europén·ne·s. En 1897, l’Hôpital militaire de Saint-Louis est transformé en hôpital colonial et le nombre de sœurs passe de 16 à 11 personnes, ce qui ne semble pas suffisant depuis notamment l’ouverture d’un service pour « les femmes hospitalisées » (noLVI, 1899 : 669). En 1897, deux sœurs ont même été nommées pour diriger l’Hôpital du chemin de fer, dit des Batignolles, à Dakar. Elles ont remplacé un infirmier européen qui semblait particulièrement négligeant.

Avant 1900, les statistiques de mortalité[2] au Sénégal montrent, sans équivoque, que les soldats africains (mis à part les disciplinaires de la colonie qui étaient des Français condamnés et donc certainement mal traités) meurent proportionnellement beaucoup plus que les soldats français, même s’ils consultent beaucoup moins (Kieffer, 1901). Ainsi, la moyenne de la mortalité (hospitalière) pour les soldats sénégalais est de 27,5 pour 1 000 contre 10,3 pour les soldats français (sans compter les disciplinaires), donc 2,6 fois plus. Cela témoigne certainement moins de la qualité des soins que de leurs conditions de vie et de leur condition militaire.

En 1900, le Sénégal dispose donc de cinq hôpitaux, tous en mauvais état et ne répondant pas aux besoins, tant en ce qui concerne les bâtiments, les équipements que le personnel : Saint-Louis (l’Hôpital colonial et l’Hôpital civil), Gorée (l’Ambulance et l’Hôpital civil), Dakar (l’Hôpital colonial[3]).

En 1904, comme pour celui de l’éducation, le secteur de la santé est laïcisé (l’annonce arrive le 27 décembre 1903 au Sénégal[4]). Ainsi, la congrégation des sœurs évoquée précédemment perd la gestion des formations sanitaires, comme celui de l’Hôpital civil de Saint-Louis le 31 mai 1904[5] (avec l’enlèvement des crucifix des salles des malades) ou l’hospice de Gorée qu’elles géraient depuis 1890. Le Gouverneur a repoussé le plus tard possible la date de départ des Sœurs et ce sera le 31 décembre que le médecin chef organisera une cérémonie en l’honneur de la Congrégation. Il semble même que « tous les infirmiers noirs pleuraient à chaudes larmes » (p. 532). La plupart des sœurs sont ainsi rentrées en France et au Portugal. Trouver des infirmières laïques pour remplacer les sœurs ne semble pas avoir été facile et les médecins militaires n’ont pas pris d’initiative, laissant le soin au Gouverneur d’organiser cette laïcisation (Bulletin de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, Tome VII, 1905).

Dans un article du 5 juin 1907 de la Presse médicale, nous apprenons que l’Hôpital militaire (colonial) de Saint-Louis compte « 200 lits dont près des deux tiers ne sont jamais occupés ». Sa faible fréquentation est mise sur le compte de « la pénurie des malades ». L’Hôpital civil de Saint-Louis, quant à lui, créé vers 1855, possède 67 lits en 1907, mais « les indigènes occupent le rez-de-chaussée et l’annexe. Aux Européens et assimilés sont réservées des pièces de l’étage qui comportent environ 24 lits ». On comprend à la lecture de cet article écrit par un ancien directeur de l’Hôpital civil de Saint-Louis que les Européen·ne·s fréquentent l’Hôpital militaire, tandis que les Africain·e·s se retrouvent à l’Hôpital civil. À l’entrée de l’établissement se trouve une salle de consultation pour les malades de l’extérieur et la consultation serait « entièrement gratuite » depuis le début de 1905, cependant assurée par un seul médecin de l’hôpital. Un maximum de 25 malades sont pris en charge par jour. La politique du rationnement est donc déjà en place.

Au cours de l’année 1905, 555 malades ont été traité·e·s à l’Hôpital civil de Saint-Louis, dont « 50 blancs environ et autant de mulâtres ». Les Européen·ne·s ont tou·te·s été soigné·e·s en première ou en deuxième catégorie d’hospitalisation. Le budget total de l’hôpital est de 85 366 francs de dépenses et 55 800 francs de recettes (D’Anfreville, 1907), ce qui laisse croire à un déficit.

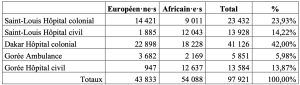

Dans le tableau 5 qui présente a répartition des journées par hôpital au Sénégal en 1909 (d’après les données de Merveilleux, 1910), on constate déjà une concentration à Dakar et le fait que les indigènes sont essentiellement soignés dans les formations sanitaires civiles. Mais surtout, on note une répartition presque égale des journées d’hospitalisation entre patient·e·s européen·ne·s et africain·e·s, alors même que le premier groupe représente une infime partie de la population de la colonie.

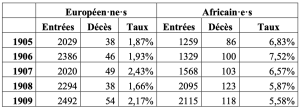

Le même type de données, mais selon le nombre de malades entré·e·s, offre le même constat et montre une faible fréquentation puisque 2 492 Européen·ne·s et 2 115 Africain·e·s sont entré·e·s dans ces cinq hôpitaux au cours de l’année 1909. Mais ces entrées ont évolué depuis 1905 (tableau 6).

En outre, ces données sur les entrées montrent que la mortalité hospitalière à cette époque est deux à trois fois plus élevée pour les Africain·e·s que pour les Européen·ne·s. Elle est en moyenne, sur la période considérée, de 2,01% pour les Européen·ne·s et de 6,47% pour les populations locales (Merveilleux, 1910). Ces chiffres donnent donc une indication de la santé des populations locales, mais aussi de leur niveau de fréquentation des formations sanitaires, certainement bien en deçà de leurs besoins.

En 1911, 58% des entrées dans les hôpitaux de la colonie du Sénégal concernent les populations européennes et 32% les populations africaines (Delrieu, 1914). En 1921, le rapport d’un certain Condé, chef du service, indique la répartition des lits de l’Hôpital civil de Saint-Louis, soit 30 pour les Européen·ne·s (dont 20 pour les hommes) et 53 pour les Africain·e·s (dont 40 pour les hommes). L’offre n’est donc pas ajustée à la population, ou à la demande, diraient les économistes.

En 1912, la Dépêche coloniale illustrée consacre un numéro au Sénégal dans lequel sont publiées des photos du « dispensaire municipal » et de l’Hôpital indigène (figure 2), sans analyse ou description plus précise.

Diop (1983) explique que dans les hôpitaux du service général, les Européen·ne·s étaient à l’étage et les Africain·e·s au rez-de-chaussée. Elle rend compte aussi des propos du docteur Collomb, inspecteur des services sanitaires de l’AOF en 1913, qui justifie cette ségrégation, évoquant « les dernières observations scientifiques sur la transmission des maladies telles que le paludisme ou la fièvre jaune », mais aussi la question hospitalière : « les hôpitaux indigènes ne doivent pas être confondus avec les hôpitaux européens, non seulement pour sauvegarder la suprématie des Européens mais aussi pour les préserver de la propagation des maladies qui atteignent de préférence les hommes de couleur » (le docteur Collomb, cité par Diop, 1983).

J’ai retrouvé d’autres mentions des infrastructures sanitaires à Dakar dans les années 1910-1920.

Dans un courrier du 21 février 1914, au moment de l’ouverture de sa formation sanitaire, le médecin-major de première classe Lecomte, directeur de l’Hôpital indigène de Dakar (dénommé parfois « hôpital mixte » car il reçoit aussi des militaires) explique que l’article premier du budget de son hôpital prévoit comme personnel infirmier un adjudant et deux caporaux européens ainsi que 14 Africains. Cette lettre permet notamment de remarquer que parmi les quatre infirmiers africains déjà détachés, trois sont des tirailleurs (Makam Traoré, Komana, Seynou Sy) et le dernier a le grade de sergent (Abdoulaye Sangaré).

En 1923, dans une réponse à une analyse détaillée de la démographie de Dakar publiée dans le Bulletin de la Société de pathologie exotique et de sa filiale de l’Ouest africain, le docteur Le Dantec (Directeur de l’hôpital) explique que la maternité réalise en moyenne 35 accouchements par mois, ce qui correspond à un maximum possible, eu égard au nombre de lits disponibles. Il estime que seulement 40% des femmes donnant naissance à Dakar viennent à la maternité. Il laisse entendre que s’il disposait de plus de lits (« faute de place »), il serait en mesure de prendre en charge plus de parturientes et de mieux agir sur la mortalité (Le Dantec, 1923).

À ce stade de l’histoire, il convient de revenir sur les propos du Gouverneur général Carde concernant le plafond de 12% du budget qui devrait être consacré à la santé. En effet, cela lui permet de justifier la possibilité de laisser les Africain·e·s qui le souhaiteraient payer leurs soins, ou de créer une taxe à la consultation (dont on ne comprend pas bien la différence avec le fait de payer directement) ou encore de prévoir des chambres payantes pour les personnes hospitalisées. Mais cette recherche de ressources ne doit pas, selon Carde, s’organiser au détriment du principe de la gratuité. Il est même visionnaire en évoquant ces paiements volontaires comme une étape vers ce que l’on pourrait aujourd’hui nommer une assurance santé. Cette vision, développée dans la citation ci-dessous, est importante et rarement aussi bien exprimée dans les documents d’archives :

(…) dès à présent, on peut envisager certaines ressources à tirer du remboursement des soins donnés aux indigènes désireux d’être traités en dehors de la consultation gratuite ou des salles ordinaires de malades. Cette mesure ne doit être appliquée qu’avec la plus grande prudence, elle ne doit éloigner personne et le principe de la gratuité des soins doit rester absolu pour tous. Mais, dans toutes les régions où les indigènes sont à l’aise et où une aristocratie de riches commence à se constituer, particulièrement au Dahomey et en Côte d’Ivoire, il est à prévoir que, dans toutes les formations, sera organisée, en dehors de la consultation populaire gratuite, une consultation spéciale donnant lieu au versement d’une taxe fixée, suivant les régions, par le Lieutenant-Gouverneur. Les médicaments et pansements seront également remboursés dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 25 mars 1925; il sera, en outre, prévu quelques chambres pour payants dont le remboursement aura lieu suivant un tarif spécial. Toutes les recettes ainsi effectuées dans les hôpitaux, dispensaires et postes médicaux seront exclusivement au bénéfice des budgets gestionnaires et je rappelle qu’il est formellement interdit de leur donner toute autre destination. Cette participation des indigènes volontaires au fonctionnement des services de l’Assistance pourra être un acheminement vers l’établissement d’une taxe spéciale de l’Assistance avec budget sanitaire autonome par colonie. C’est le terme d’une évolution qui se dessine mais qui ne pourra être réalisée avant que les conditions de l’existence des populations indigènes se soient nettement améliorées et que leurs ressources se soient accrues (Gouvernement du Sénégal, 1931).

On constate que les propositions récentes poussées par les organisations internationales et certaines ONG de demander aux patient·e·s de payer, le fameux crédo du recouvrement des coûts, s’inscrivent parfaitement dans cette histoire et dans cette circulation des idées. La question de la capacité à payer, si le terme n’est pas utilisé, pas plus que celui de l’équité, est au centre de la réflexion aporétique de Carde : certains peuvent payer mais pas d’autres… problématique toujours centrale des débats actuels au Sénégal et ailleurs pour le financement des services de santé. On peut aussi se demander si le besoin de rappeler à l’ordre, en 1926, le récipiendaire des paiements n’est pas un moyen diplomatique d’évoquer des détournements de son autre usage (Gouvernement du Sénégal, 1931).

Entre 1921 et 1929, à l’Hôpital principal de Dakar, les hospitalisations des Européen·ne·s comptent pour le double de celles des Africain·e·s, avec une fréquentation en baisse pour ces dernier·e·s à partir de 1927. À l’Ambulance du Cap Manuel, la même proportion est constatée, sauf pour 1929 où Européen·ne·s et Africain·e·s ont des niveaux d’hospitalisation comparables. Une polyclinique est en construction avec une ouverture prévue en 1931, écrit-on, dans le rapport pour l’exposition coloniale internationale de 1931 à Paris. Ce rapport présentant Dakar indique par ailleurs la présence d’un hôpital et d’un dispensaire à Dakar et d’un hôpital à Gorée. En 1931, au moment de l’exposition, le Gouvernement colonial affirme disposer des formations sanitaires suivantes :

- Dakar : un hôpital (Principal, 222 lits), un hôpital (ou lazaret) ambulance au Cap Manuel (72 lits), une maternité (24 lits), un hôpital indigène (400 lits), une maternité indigène (35 lits), un institut d’hygiène sociale (ouvert depuis 1921 et dont les consultations seraient gratuites), un dispensaire antituberculeux, deux dispensaires

- Gorée : un hôpital ambulance, un dispensaire

- Médina : un dispensaire

- Thiaroye : un dispensaire

- Ouakam : un dispensaire

Le rapport de 1939 sur les « œuvres sanitaires de la France » en AOF nous apprend qu’en 1926, le Gouverneur général de l’AOF a demandé de réduire « à des proportions modestes » l’assistance hospitalière pour développer « au maximum » les services de prophylaxie et d’hygiène. Mais en 1931, des instructions ministérielles et la loi de finance du 22 février augmentent les crédits sanitaires. Ces évolutions budgétaires se répercutent directement sur le « rendement » des formations sanitaires et le nombre de personnes hospitalisées.

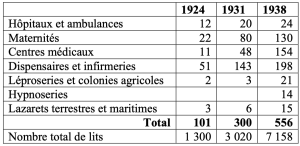

Selon le rapport de 1940 sur « l’œuvre sanitaire de la France », l’administration constate de nombreuses réalisations : installation et équipement de postes médicaux en Mauritanie, construction des postes de Kaffrine et Ziguinchor et achat de matériel médical du poste de Saint-Louis, construction et équipement du poste d’infirmière-visiteuse de Conakry et de la Maternité de Mamou en Guinée, création des dispensaires de Thiaroye et Yoff, de deux postes de santé au Dahomey, deux pavillons à l’Hôpital indigène de Dakar, etc. Par ailleurs, l’achat de médicaments est mentionné à trois reprises. Le tableau 7 présente l’ensemble des formations sanitaires en AOF de 1924 à 1938. On constate donc une augmentation importante du nombre de lits d’hospitalisation, mais aussi de structures sanitaires de première ligne comme les dispensaires.

Le rapport de 1940 sur « l’œuvre sanitaire de la France » précise par ailleurs la situation dans chacun des territoires sous administration coloniale française. Le rapport qui ne tient pas compte de la distribution de la population différencie le nombre de lits pour les « Européen·ne·s » de celui pour les Africain·e·s. L’écart est encore plus grand au Soudan français, au Niger ou en Guinée. À noter que les données pour la Côte d’Ivoire ne sont pas présentées dans le rapport. Pour l’ensemble de l’AOF, l’inégalité de la répartition des lits entre la population européenne et locale, bien que s’étant améliorée, reste importante et ne respecte pas la distribution de la population. En 1931, on estime la population du Sénégal à 1 474 000 personnes et celle des personnes non africaines à 6 129 (dont 60% de Français) (Gouvernement général de l’AOF, 1931). Rapporté au nombre de lits de 1933 pour Dakar et le Sénégal, cela donne 1 lit pour 19 Européen·ne·s et 1 lit pour 1 529 Africain·e·s.

En 1939, Dakar dispose des formations sanitaires suivantes :

- Hôpital principal : 457 lits

- Hôpital central indigène : 532 lits

- Ambulance du Cap Manuel (pour les « petits mentaux et les contagieux »[6])

- Ambulance de Gorée

- Maternité indigène et Polyclinique Roume

- Dispensaire polyclinique de Rufisque : 20 lits

- 6 dispensaires à Dakar

- 7 dispensaires en banlieue

- 1 dispensaire à Gorée

- 3 dispensaires à Rufisque

- 1 lazaret à Dakar et 1 à Rufisque

- 1 lazaret antiamaril (fièvre jaune) à Ouakam

À cette date, dans le reste du Sénégal, le rapport de 1939 précise la présence de plusieurs autres formations sanitaires, avec une offre de soins toujours inégalitaire :

- Hôpital civil de Saint-Louis : 175 lits « européens » et 182 pour les Africain·e·s

- 18 centres médicaux : 237 lits dont 24 pour les Européen·ne·s

- 8 infirmeries : 40 lits

- 13 maternités : 10 lits pour les Européen·ne·s et 130 pour les Africain·e·s

- 41 dispensaires

- 3 dispensaires de puériculture

- 2 léproseries et 4 colonies agricoles

- 6 lazarets : 68 lits pour les Européen·ne·s et 122 pour les Africain·e·s

- Les sœurs paraissent surprises de la quantité importante de ces inspections (commissaire aux hôpitaux, directeur de l’intérieur, gouverneur général) et on comprend entre les lignes que le soutien financier de l’administration est minimal. Chacun de ces messieurs, lors de leurs visites, remercie les sœurs pour leur travail mais ne semble pas vraiment disposer de moyens financiers supplémentaires à leur octroyer. Certains vont jusqu’à leur donner, à titre personnel, des sommes d’argent comme le ministre des Colonies (200 francs) ou le Président du Conseil (250 francs) en 1897. ↵

- On ne sait pas si cela concerne la mortalité hospitalière ou populationnelle. ↵

- En 1935, on apprend qu’il est loué « à la Colonie par l’Autorité militaire pour la somme d’un franc par an. La location étant faite par bail de 10 ans renouvelable ». ↵

- Les sœurs ont aussi été affectées par ce processus au Mali, où elles quittent l’Hôpital de Kayes où la congrégation est présente depuis 1893, ou encore en Guinée (Conakry). ↵

- Elles n’ont été prévenues que deux mois avant leur départ. ↵

- Sur les débats autour du concept de « petits mentaux » apparu à la fin de la Première Guerre mondiale (notamment pour les distinguer des « aliénés ») et du flou de cette désignation, voir la thèse de Nicolas Henckes (2007). ↵