La régulation progressive de la pratique privée de la médecine

Alors que la pratique privée de la médecine est très ancienne, ce n’est qu’en 1937 qu’émergent des archives consultées un « décret relatif à l’exercice de la clientèle payante pour les médecins fonctionnaires (arrêté de promulgation n°591 du 5-3-1937) », ainsi que l’« arrêté n°1280 réglementant l’exercice de la clientèle rémunérée par tout médecin militaire, fonctionnaire ou contractuel ». Ce dernier arrêté précise que toute pratique rémunérée par la clientèle est interdite aux médecins, qu’ils soient militaires ou civils, lorsqu’ils perçoivent une solde supérieure à 6 000 francs par an. L’arrêté précise également que les fonctionnaires et agents européens en service dans les colonies ainsi que leur famille et la population indigène ont droit « aux soins gratuits », selon l’arrêté général du 1er juin 1912. En outre, dans les localités où il existe plusieurs praticiens libres, les médecins fonctionnaires ne peuvent pas donner de soins à une clientèle privée, sans que cela réponde à la demande du médecin traitant ou alors « à titre de relation personnelle, ce qui implique la gratuité totale ». Le souci de ne pas créer de concurrence entre les médecins, tel que nous l’aborderons ultérieurement, est déjà présent en 1937, puisque l’article 3 de l’arrêté 1280 stipule que les médecins spécialistes pourront réaliser des consultations payantes dans les formations sanitaires, mais le tarif des consultations données « en cession sera assez élevé pour ne pas concurrencer le médecin libre, il sera au minimum égal au tarif normal des consultations en clientèle ». En outre, les médecins dans l’administration auront droit de donner des soins aux malades dans les localités où ne se trouve aucun médecin libre, mais « sans distinction d’origine ou de profession ». À cette époque, il n’existe pas encore de Syndicat des médecins et c’est donc l’administration qui est chargée de réguler la situation.

L’arrêté n°1280 de 1937 sera suivi des arrêts n°2719 du 29 août 1939, n°2566 du 27 novembre 1939 n°1085 du 18 mai 1940, n°2530 du 16 juillet 1941 et n°2053 du 22 juillet 1944. Ils seront tous abrogés le 23 avril 1949 par l’arrêté n°1926, lui-même abrogé par l’arrêt n°1860 du 9 août 1952, montrant le caractère dynamique de la question et de sa prise en charge par l’administration coloniale. Un projet d’augmentation de 50% des tarifs en vigueur depuis l’arrêté de 1939, pour les consultations et accouchements et de 100% pour les analyses chimiques a été refusé par le directeur général de la santé publique le 10 octobre 1946. Pourtant, le médecin général inspecteur Peltier, auteur de la demande, affirme que « les nouveaux tarifs proposés sont encore nettement inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur privé », montrant l’objectif d’aligner les tarifs publics avec ceux pratiqués dans le privé.

L’arrêté n°2719 du 29 août 1939 fixe le prix de la consultation « externe de spécialité » ouverte aux particulier·e·s à l’hôpital à 80 francs (il était de 40 francs en 1937) et de la visite à domicile à 100 francs (il était de 50 francs en 1937) pour « les médecins en service dans les formations hospitalières du Service Général ». Ces prix sont doublés la nuit, entre 21 heures et 6 heures. Les visites à domicile (réalisées par les médecins de l’administration) aux malades « européens ou assimilés » autres que les fonctionnaires et militaires sont facturées à 25 francs et la consultation à 15 francs. Les frais d’examen pour l’aptitude à conduire sont facturés à 150 francs et ceux pour la navigation à 200 francs. Le tarif des accouchements pour les « malades non hospitalisées » est deux fois plus cher dans les localités où un ou plusieurs médecins libres sont présents que lorsqu’il n’y en a pas. Le prix pour un accouchement normal est de 500 francs et pour un accouchement dystocique (avec complications) de 700 francs en présence de médecins dans la localité, dans le cas contraire, c’est moitié prix.

L’arrêté 660 de 1940 rappelle que les « médecins-fonctionnaires de la place de Dakar ne peuvent donner leurs soins en clientèle que s’ils sont appelés en consultation par le médecin-traitant ». De même, l’accès aux consultations externes de l’Hôpital principal n’est possible pour les particulier·e·s que sur la demande des médecins-traitant et donc, pas directement selon leur choix. Pour reprendre les termes modernes, nous sommes dans un processus de porte d’entrée du système où l’accès à des spécialistes à l’hôpital est conditionné par un recours précédent à un médecin généraliste qui décide de la pertinence de cette consultation de second niveau. Cela étant dit, les consultations pour les particulier·e·s qui ne sont pas fonctionnaires sont autorisées. Le tarif des cessions est précisé, soit 40 francs pour une consultation à l’Hôpital principal et 50 francs pour une visite à domicile, ce prix étant doublé pour les consultations de nuit, soit de 21 heures et 6 heures. De même, leurs frais d’expertise pour les examens médicaux liés à l’obtention du certificat médical d’aptitude à conduire est fixé à 80 francs par certificat, soit deux consultations, dit-on. Pour la licence de navigation aérienne, il s’agit de trois consultations, soit 120 francs. Ces cessions sont versées « entre les mains du gestionnaire » qui les reverse au Trésor chaque mois. Il n’est pas fait mention de ristourne. L’arrêté explique également qu’il ne sera pas possible de procéder aux cessions « de médicaments, d’eaux minérales et d’objets de pansement ». Puis, l’arrêté dresse une longue liste des tarifs des services de spécialités ouverts aux particulier·e·s non-fonctionnaires. Par exemple, un examen de radioscopie est à 40 francs, une opération des amygdales à 1 000 francs.

En 1948, dans le rapport que la France adresse à l’Assemblée générale des Nations-Unies sur la protection de la santé publique en AOF, on note, dans l’inventaire des formations sanitaires, la présence de 23 dispensaires d’œuvres privées, une maternité privée et un poste privé doté d’une sage-femme. La pratique privée des praticiens n’est pas mentionnée mais il est indiqué, sans les dénombrer, des « médecins libres chargés d’un service rémunéré » parmi le personnel européen uniquement. Le nombre de consultations que ces derniers réalisent ainsi que celles des praticiens n’est pas précisé dans la liste des indicateurs de « rendement des services sanitaires ».

Le 26 septembre 1949, Le Rouzic écrit une note (confidentiel, 471/SP-CP) au Président du Conseil de l’ordre des médecins à Paris pour obtenir son avis à propos d’un projet d’arrêté sur l’exercice rémunéré de la clientèle par les médecins fonctionnaires. Il souhaite donc l’associer aux décisions. Le projet vise à « refondre » l’arrêté 1926/SP du 28 avril 1948. Le Rouzic précise que l’arrêté doit être adapté aux conditions très différentes de la métropole « où le nombre des praticiens n’est pas, comme en Afrique noire, réduit souvent à une unité pour des territoires immenses ». Le terme d’« indigent », par rapport à celui d’« indigène », est de nouveau emprunté dans une certaine confusion (récurrente), puisque Le Rouzic explique qu’en Afrique, la population « se compose essentiellement d’indigents (ou admis comme tels) », et il emprunte les poncifs comme « si de nombreux présumés indigents demandent une consultation payante, d’autres cependant fortunés se présentent au dispensaire gratuit ». On retrouve ici les idées reçues véhiculées en Afrique de l’Ouest dans les années 2000 sur l’abus des patient·e·s à l’égard des politiques d’exemption du paiement des soins qui ont pourtant permis une amélioration sans précédent du recours aux soins (Ridde, Queuille, Ndour, 2014). Mais Le Rouzic évoque-t-il les « indigent·e·s » ou les « indigènes »? Il utilise plus loin dans sa note le terme d’« autochtones », lorsqu’il précise que la clientèle payante sera réduite au minimum en Haute-Volta, contrairement à la basse Côte d’Ivoire et à Dakar où l’« on se situe entre les deux ». Comme il n’est pas possible de faire une réglementation différente selon les territoires, il propose une perspective « intermédiaire », dit-il, avec le chiffre d’un médecin pour 15 000 habitants. Il explique qu’il est prêt à la discussion et qu’il attend des suggestions du Conseil de l’ordre des médecins sur ce ratio. Il continue sa réflexion en expliquant que, selon lui, le libre choix d’un médecin commence lorsqu’il existe au moins deux médecins dans la localité, alors qu’il semble que ce chiffre ait été discuté et que certains aient plutôt proposé au moins trois médecins pour que les patient·e·s puissent choisir librement leur médecin. Il termine sa lettre en expliquant que les tarifs qui ont été proposés, ont été calculés selon ceux « de la nomenclature des actes professionnels pour la Sécurité Sociale ». La France est évidemment la référence pour l’AOF.

En 1949, le médecin-chef du dispensaire de l’AMI de Rufisque écrit au docteur Le Rouzic pour lui demander le prix de la consultation dans les formations sanitaires pour les PALF non hospitalisé·e·s. Le Rouzic lui répond (lettre 2555/AD) que la consultation est de 200 francs, confirmant donc que toutes les consultations de l’AMI n’étaient pas gratuites. Mais il signale également un fait intéressant. En effet, le grand conseil de l’AOF n’a pas accepté de modification au tarif lors d’une réunion de 1948. La formule laisse donc croire que le docteur Le Rouzic, Directeur général de la santé publique, n’est pas très heureux de ce refus du grand conseil.

Le 20 juin 1949 à Dakar, le Gouverneur général en AOF rédige une lettre à l’attention des autres gouverneurs et notamment des directeurs locaux de la santé publique. Il explique que l’arrêté numéro 1926/SP du 23 avril 1948 comporte des lacunes et des imprécisions dans sa volonté de réglementer l’exercice rémunéré de la clientèle par les praticiens fonctionnaires. Il explique notamment que la création prochaine de l’ordre des médecins en AOF (encadré 13) nécessite de revoir certains points. Il faudrait notamment un accord préalable du département pour signer une entente avec le Conseil national de l’ordre, bien qu’il anticipe que cela puisse prendre du temps. Pour éviter les erreurs d’interprétation, il fournit donc des précisions qui doivent entrer en vigueur à partir du 1er juillet 1949. Cela concerne notamment les quoteparts que ces praticiens doivent recevoir sur les consultations qu’ils donnent dans les formations sanitaires aux PALF. Pour ces dernières, l’arrêté 1926 mentionne que « les tarifs de consultation sont soit égaux, soit le double du prix appliqué en clientèle civile ». Mais cela semblait équivoque et il explique donc qu’à partir de cette date, les tarifs ne seront plus simples ou doubles mais constitués, d’une part, d’une partie (K), revenant à l’administration, et d’une autre partie (C), revenant au praticien. Le K est fixé chaque année par l’administration et il s’agit d’une constante (elle est de 200 francs en 1950 par exemple, tant pour les médecins que les dentistes, selon une note (68/HC) du médecin chef de l’Hôpital Saint-Louis, Dr Morard). Quant au C, il est fixé en suivant le tarif des « praticiens libres » de la localité ou à défaut celui de Dakar. Ainsi, pour mieux interpréter le décret, le gouverneur secrétaire général Chauvet explique que lorsque ce dernier évoque un tarif double, il faudra comprendre K+C et lorsqu’il sera question d’un tarif simple, « la somme exigée sera égale à K/2 + C/2 ». Cependant, il précise dans sa lettre que ce dernier tarif « ne pourra jamais être inférieur au prix moyen de la consultation demandé par les praticiens civils de la localité ». L’indication de 50% à titre d’honoraires du décret n’est plus valable sauf pour certaines analyses et examens.

-13-

Une courte histoire de l’Ordre des médecins

L’ordre a été créé en 1952 (décret 52.964) avec un premier tableau de la section locale pour l’Afrique (au sud du Sahara) de l’Ordre national des médecins. Avant leur création, c’est l’administration qui se substituait au Conseil de l’ordre « dans l’application des règles déontologiques », selon une lettre du secrétaire général Torre adressée au ministre de la FOM, le 30 août 1956 (8976/SP-CP). L’ordre concerne les « médecins exerçant en pratique privée dans les territoires de l’AOF, AEF, Cameroun et Togo ». Lors de l’Assemblée générale de 1954, il note la présence de 179 médecins diplômé·e·s d’État et 20 diplômé·e·s de l’École africaine de médecine de Dakar. En fait, il semble qu’en 1949 se soit réunie une Assemblée générale des médecins libres « destinée à l’élection du premier conseil de l’Ordre des médecins », selon une lettre de Le Rouzic du 12 juillet 1949 (2174/SP-CP). Cette approche est conforme à l’ordonnance 45-21 84 du 24 septembre 1945 sur l’exercice de la profession de médecin et la création d’un premier conseil départemental de l’Ordre. Pour être éligible au Conseil de l’ordre, il faut être de nationalité française et âgé de 30 ans révolus. En 1949, la liste des médecins autorisé·e·s à exercer librement est composée de sept personnes au Sénégal, 11 personnes à Dakar, deux à Saint-Louis, une à Kaolack et une à M’Backé. Ils sont au total moins de 100 sur l’ensemble des territoires. La section locale dispose des fonctions de l’Ordre des médecins de la métropole et notamment des conseils départementaux. Elle a aussi des compétences disciplinaires qui, en métropole, sont réservées plutôt aux Conseils régionaux (de fait, dans une décision d’une affaire de 1956 sur l’interdiction du « compérage entre médecins et pharmaciens », l’entête de la lettre du Conseil est changé pour « conseil régional de l’Ordre », certainement pour confirmer cette compétence. En 1957, le Conseil de l’ordre demande la création de sous-sections pour l’AOF, l’AEF, le Cameroun et le Togo, afin de disposer des mêmes fonctions que la section locale, sauf les pouvoirs disciplinaires. En ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, l’assemblée générale portant création du Conseil de la section locale pour l’Afrique s’est tenue le 23 novembre 1954 à l’Hôpital Le Dantec. Cette assemblée a permis d’établir le premier tableau des chirurgiens-dentistes ayant une pratique privée « en Afrique noire », soit 56 diplômés d’État. Dans la liste des 21 personnes qui ont obtenu des voix, entre 4 et 24, on note la présence de quatre femmes dont trois demoiselles (deux étaient notées « Mme » mais corrigée par la machine avec le « m » remplacée par le « ll ») et aucun nom ne semble être de consonance ouest-africaine. En 1953, une note du directeur local de la santé publique du Sénégal et de la Mauritanie précise qu’il n’existe aucun chirurgien-dentiste contractuel en service ou exerçant à titre privé dans le territoire de la Mauritanie au 1er mai 1953. Et le médecin colonel Maxime Carrière de déplorer qu’il n’existe « aucune inscription budgétaire à ce titre pour 1953. Et, il n’est pas encore permis d’espérer que les crédits nécessaires seront inscrits en 1954 ». On est donc loin d’une santé publique prioritaire. L’année suivante le même médecin colonel constate l’absence totale de ce métier en Mauritanie, dans sa lettre du 12 mai 1954. Mais c’est le cas aussi du territoire du Dahomey où il n’existe qu’un seul chirurgien-dentiste contractuel (M. Nauwelears), né le 20 décembre 1908, et en service à l’Ambulance de Cotonou. Il est de nationalité française et a demandé son intégration dans le cadre de l’assistance médicale. Au Niger, là encore, il n’y a aucun chirurgien-dentiste exerçant librement ou appartenant à une œuvre missionnaire ou une entreprise privée. Un seul est contractuel au service de l’administration. Il est né le 13 décembre 1910 à Saint-Étienne, diplômé de la faculté de médecine de Paris, mais non titulaire d’un doctorat en médecine. M. Fanget Georges travaille à l’hôpital de Niamey.

Fin 1949, une note[1] des renseignements généraux évoque un « certain malaise » du corps médical civil de Dakar. La situation des années précédentes perdure donc. L’auteur de cette note explique qu’une vingtaine de médecins se sont installés à leur compte, mais qu’ils se « trouvent dans une situation financière critique », car « l’Hôpital principal et l’Hôpital central africain leur enlèvent une nombreuse clientèle ». De plus, les fonctionnaires et les militaires ont leurs médecins, tout comme les employé·e·s du secteur privé et les « Libano-syriens ont leurs docteurs et rares sont les Levantins faisant l’antichambre dans le cabinet d’un médecin européen ». Les frais généraux de ces médecins seraient de l’ordre de 100 000 francs par mois.

La nomenclature générale des actes des professionnel·le·s de santé produite par la Direction générale de la santé publique de l’AOF énumère (la version tamponnée du 11 mars 1950) chaque acte possible ainsi que les coefficients associés. Ainsi, « tout acte est désigné par un indicatif suivi d’une lettre-clé et d’un coefficient », comme cela a été décrit plus haut. L’indicatif correspond à la spécialité de l’acte (p. ex. : CHI pour chirurgie, DV pour dermatologie et vénéréologie) et la lettre-clé est un signe indiquant la valeur en francs établie par arrêté général (p. ex. : C pour consultation de praticien, K pour actes de chirurgie). Puis, le coefficient est accolé à la lettre-clé et indique la valeur relative de chaque acte professionnel. Par exemple, un acte en pratique médicale courante (PC) comme une injection intraveineuse est d’un coefficient 1, une injection sous-cutanée d’oxygène est de 1,5, une suture simple par agrafes est de 3, et le plus grand coefficient est une ponction évacuatrice de pleurésie pour 6. Le document de nomenclature dispose de 54 pages.

Le 31 mars 1950, l’arrêté 1860 bis/SPCP aménage les tarifs de 1948 mais conserve les modalités de pratiques déjà énoncées. Des précisions comptables et techniques sont notées. Par exemple, lorsque les particulier·e·s se rendent à l’hôpital faute de spécialiste en pratique libre dans leur ville, les tarifs comprennent une part « H »[2]. Il s’agit d’honoraires des praticiens (au même prix des consultations ordinaires des praticiens libres) et une part « A » qui revient à l’administration. Comme explicité plus haut, les examens de radiologies dont l’interprétation est jugée complexe donnent droit à « deux ‘H’ ». Les soins dentaires peuvent être facturés un « H » pour une séance de soins isolés ou pour trois à cinq séances de soins selon l’importance du traitement, sans autre indication. Ces montants des « A » sont versés au gestionnaire et le praticien reçoit ses « parts ‘H’ » (honoraires) en fin de mois. Cet arrêté précise aussi que le prix de référence pour les factures des médecins de l’administration exerçant dans les localités sans « médecin libre » est celui des médecins libres de Dakar. Enfin, il confirme aussi que le prix des actes réalisés dans les postes médicaux sont réduits de moitié. Une note du 3 avril 1950 (1315/SP) signée par Le Rouzic, précise la situation pour les soins dentaires. En l’absence de praticien libre, les lettres-clefs pour un stomatologiste docteur en médecine est de D x 1, pour un chirurgien-dentiste de D x 1,5. Et la note de préciser que « le montant des actes professionnels accomplis, qui correspond à la part A revenant à l’administration reste entièrement acquis à la formation sanitaire ». La note citée plus haut du docteur Morard de 1950 explique que « le malade doit en plus du tarif demandé payer à l’administration les cessions faites (dents, crochets, anesthésie, etc) qui correspondent au paiement ou à l’amortissement des ingrédients ou du matériel utilisé ». Ensuite, le chirurgien-dentiste va pouvoir toucher « pour lui-même », la partie C, en fonction du nombre de consultations réalisées. Cette note rend compte également de la demande (très détaillée) d’un dentiste contractuel, M. Gamelon, qui estime que le tarif des interventions ne doit pas être inférieur à celui pratiqué par les dentistes libres. On voit ici le débat sur la comparaison des tarifs déjà explicité en ce qui concerne les médecins coloniaux. En outre, les sommes variantes selon la spécialité, M. Gamelon demande au médecin-chef de l’hôpital si les stomatos sont considérés comme des spécialistes, montrant l’enjeu financier qu’il souhaite évoquer.

Comme en Amérique du Nord aujourd’hui, le terme « client » pour désigner les patient·e·s apparaît le 10 mai 1950 dans une lettre (1859/SP-AD) du docteur Le Rouzic, Directeur général de la santé publique adressée au directeur local de la santé publique du Soudan. Il explique ainsi qu’il existe trois catégories de clients, d’abord les indigent·e·s qui sont traités gratuitement, puis les fonctionnaires et militaires, et enfin, les PALF qui payent « le tarif intégral prévu pour eux qu’il s’agisse d’autochtones ou d’européens ». Sans disposer de la lettre envoyée par le directeur local de la santé publique du Soudan le 29 avril 1950, nous comprenons à la réponse du docteur Le Rouzic que ce dernier s’est plaint des « tarifs prohibitifs ». Le médecin général lui répond :

Je n’ignore pas qu’une certaine catégorie de personnes n’ont sans doute pas les moyens de recevoir certains soins onéreux. Il en va de même dans la Métropole pour les personnes des classes moyennes non affiliées à la sécurité sociale. En tout état de cause et tant que cet organisme n’existera pas ici il n’est pas possible de modifier la réglementation pour chaque cas d’espèce qui peut se présenter.

Nous verrons plus loin combien la question de la sécurité sociale a été délaissée, tout comme celle des mutuelles de santé, peu investie durant la période coloniale. Mais encore une fois, on voit ici une référence directe aux réformes en cours en France, mais aussi au défi auquel les représentants locaux font face quant à la solvabilité des populations, la capacité à payer, diraient les économistes de la santé.

Le rapport annuel de 1951 sur le fonctionnement des services de santé rédigé par la Direction générale de la santé publique dresse la liste des praticiens libres qu’elle connaît (02G051_008_M). On y retrouve en grande majorité des médecins mais aussi quelques dentistes ou sage-femmes. Ils étaient 22 à Dakar, 10 ailleurs au Sénégal (M’Baké, Kaolack, Saint-Louis, Thiès), 15 en Côte d’Ivoire et seulement 2 au Soudan français, aucun ailleurs en AOF. La très grande majorité de leur faculté d’origine est en métropole (Bordeaux, Paris, Lille, etc.) et quelques-uns d’ailleurs (Beyrouth, Alger). Un seul « médecin africain » formé à Dakar, de nationalité française, est noté, le docteur Carvalho exerçant à Thiès au Sénégal.

En 1951, le syndicat des médecins de Dakar se plaint auprès du médecin général directeur de la santé publique en AOF, qu’un certain nombre de « médecins accoucheurs civils » peinent à se faire payer par « les tiers payants (maison de commerce et entreprise privée) leurs honoraires », en raison du fait que « l’accouchement n’est pas décompté à l’hôpital ». Ainsi, le syndicat estime que ces confrères obstétriciens devraient toucher des honoraires de 7 000 francs pour un accouchement simple et de 8 000 francs pour un accouchement gémellaire. Ce sont, selon lui, les tarifs qui sont généralement pratiqués en France (toujours la référence donc), notamment dans le contexte de contrats passés entre les syndicats médicaux départementaux et les caisses de sécurité sociale. On constate donc en 1951, au Sénégal, une référence directe aux réformes de sécurité sociale d’après-guerre en France (Da Silva, 2022). Puis, le syndicat informe le directeur des tarifs syndicaux minimums qu’il s’agit d’appliquer à partir du 1er juillet 1951 : 400 francs la consultation, 500 francs la visite, 1 000 francs la visite de nuit, 800 francs la visite le dimanche et 800 francs la consultation de spécialiste. Comme pour les années suivantes, il s’agit de tarifs planchers et non pas plafonds. Ils servent de référence également à la tarification des médecins de l’administration, comme nous le verrons plus loin. Pourtant, le 15 juin 1948, le médecin général inspecteur Peltier, directeur général de la santé publique, avait répondu (lettre 1923/C) au directeur local de la santé publique de la Côte d’Ivoire, qu’en « l’absence d’ordre des médecins en Afrique occidentale française et de groupements professionnels pouvant s’y assimiler », il avait le loisir de fixer lui-même le tarif moyen auquel peuvent prétendre « les médecins fonctionnaires ou militaires appelés à exercer leur art en clientèle au poste médical ou en ville ». Il lui expliquait que l’indication qu’il avait reçue concernant les honoraires médicaux était, à l’heure actuelle, un minimum en ce qui concerne notamment Dakar.

Le 4 octobre 1952, la section administrative de la direction générale de la santé publique envoie une note (781/SP-AD, signée par Le Layec) à tous les gouverneurs des territoires, pour expliciter notamment les formalités à remplir pour exercer en pratique privée. D’abord, les praticiens « sous vos ordres » qui souhaitent profiter de cette possibilité, doivent adresser leur demande « sous le couvert du chef de service de santé » du territoire concerné. En ce qui concerne Dakar, cette demande doit être adressée au directeur général de la santé publique et l’avis de la sous-section locale du Conseil de l’ordre est requis. On comprend que pour Dakar, puisqu’il y a beaucoup de médecins généralistes qui ont déjà des autorisations, ces dernières seront surtout accordées aux « spécialistes ou aux médecins ayant une valeur technique qualifiée ou reconnue ». De plus, il est expressément demandé aux praticien·ne·s, qu’ils et elles soient militaires ou fonctionnaires, une fois autorisé·e·s à exercer en pratique privée, d’être inscrit·e·s au Tableau de l’Ordre. Puis, la note décrit les trois conditions dans lesquelles il est possible de pratiquer la clientèle privée : à domicile, dans les formations sanitaires et pour certains cas particuliers. Les conditions de l’exercice varient selon trois autres modalités liées à la présence dans la localité de praticien·ne·s ou de spécialistes.

En l’absence de norme, une consultation réalisée à leur domicile, dans une localité où il n’y a pas de praticien·ne·s, est fixée à 400 francs en 1952. Dans les localités où il y a une « insuffisance numérique de praticiens libres », le taux est celui du secteur privé, majoré de 25% (H + 25%). Enfin, dans les localités où il y a un nombre suffisant de praticien·ne·s, « la seule possibilité laissée aux praticiens ou spécialistes de l’administration est celle d’exercer en qualité de consultant ». Ainsi, le tarif des honoraires est le double de celui pratiqué par le secteur privé (2H). La note explique que « dans tous les cas, la part attribuée aux praticiens est de 75% des honoraires perçus, les 25% restants devant revenir à l’administration ». On constate donc une certaine modulation de ces pourcentages d’attribution dans le temps (voir précédemment). Lorsque les consultations sont réalisées dans une formation sanitaire, la modulation des tarifs suit le même principe lié à la présence de praticien·ne·s dans la localité. En cas d’absence de praticien·ne, le tarif est égal à C (400 francs), D (150 francs) ou SF (120 francs) et en cas d’insuffisance de praticien·ne·s, il est de H + 25%. Enfin, si le nombre de praticien·ne·s est suffisant, le tarif est de 2H. La tarification dans les formations sanitaires est donc la même qu’au domicile des médecins. Donc, lorsque les médecins fonctionnaires pratiquent la clientèle privée à leur domicile, ils et elles doivent remettent 25% de leurs honoraires à l’administration, tandis que si c’est dans leur formation sanitaire, ils et elles doivent en reverser 50%.

Au niveau comptable, le médecin chef de la formation sanitaire doit fournir au·à la praticien·ne un « carnet manifold coté et paraphé » par le premier (ou par le commandant de cercle), pour que le second puisse remettre des reçus aux patient·e·s pour les paiements. La bureaucratie s’installe. Pour les visites à domicile, le·la praticien·ne perçoit la totalité des honoraires et verse à la fin du mois 25% au responsable financier de sa formation sanitaire… « avec copie de chacun des reçus délivrés à titre de justification ». Ainsi, les pratiques des hôpitaux français relatées en introduction de cette partie ont une longue histoire. Cette somme sera par la suite reversée au Trésor. Pour les consultations réalisées dans les formations sanitaires, la procédure est inverse. Le·la praticien·ne de l’administration perçoit toutes les sommes des honoraires et reverse, à la fin du mois, « la part des honoraires lui revenant ».

En 1952, un rapport estime la présence de seulement deux cliniques en AOF et 31 médecins libéraux dont 18 à Dakar et 9 en Côte d’Ivoire (Sanner & Habay, 1952). Le phénomène est donc de faible ampleur et très localisé là où les moyens financiers des « clients » sont disponibles. Les auteurs de ce rapport affirment que « tout se passe comme si l’initiative privée s’était, dans ce domaine, découragée à l’avance en présence de difficultés matérielles ou de certaines notions acquises ». Ils affirment aussi que « l’exercice rémunéré de la clientèle par les médecins militaires ou fonctionnaires a toujours été réglementé », ce que les pages précédentes ne semblent pas attester. Ainsi, ils expliquent l’existence du décret 52-964 du 9 mars 1952 qui permet de formaliser cette question, jusqu’alors traitée par de « simples circulaires ou des arrêtés locaux », sans les nommer. Le besoin de réguler à l’échelle gouvernementale est donc très tardif. L’objectif de cette régulation est « inspiré d’un double souci », soit ne pas porter atteinte à l’initiative privée, mais aussi de donner la possibilité aux personnes « non fonctionnaires, non indigentes ou non bénéficiaires de l’AMG », de pouvoir se soigner dans les localités ne disposant pas de praticien·ne libre. Pour cela, il a fallu autoriser les fonctionnaires, qui « par définition » ne sauraient « se livrer à une activité rémunérée » à le faire. Ainsi, dans les localités où il n’y a pas de médecin libre, les médecins militaires ou fonctionnaires sont autorisé·e·s à une pratique privée mais doivent reverser 50% de leurs honoraires à l’administration. Les auteurs expliquent aussi que les particulier·e·s qui souhaitent consulter des médecins spécialistes dans les hôpitaux pourront donc le faire « moyennant un tarif qui n’est que de 25% supérieur à celui du secteur privée ».

C’est aussi durant cette période que le médecin chef de l’Hôpital central de Dakar, médecin lieutenant-colonel d’Anella, demande au directeur général de la santé publique d’organiser un système de consultation payante à l’Hôpital central africain. Dans sa lettre, il explique que les différents chefs de service de cet hôpital souhaitent que soient organisées des consultations payantes qui étaient jusque-là limitées à l’Hôpital principal et qui semblent prévues dans la circulaire 781 (SP-AD) du 4 octobre 1952. On imagine qu’ils se sentent lésés à l’égard de leurs confrères militaires consultants à l’Hôpital principal et pouvant disposer d’une consultation privée. Le médecin demande donc au directeur général s’il est capable de satisfaire « le désidérata dans le même sens et le même esprit que l’Hôpital principal, ainsi que les mêmes tarifs à appliquer ». Mais comme il dirige un hôpital essentiellement fréquenté par les « malades africains » (voir la partie précédente sur les PALF dans cet hôpital), il est quand même prudent sur les prix qu’il faudrait pratiquer, notamment pour celles et ceux qui viennent consulter et qui sont « non indigents ». Ainsi, il suggère « le paiement d’une somme dont la valeur-clé, bien inférieure à celle de la nomenclature actuelle, permettrait une limitation de ces consultations et serait un dédommagement, pour l’administration, des dépenses engagées dans la formation hospitalière ». Le médecin directeur a donc du mal à se positionner entre, d’une part, rester à un niveau d’accessibilité financière raisonnable pour sa clientèle africaine et, d’autre part, recouvrir une partie de ses dépenses hospitalières. Le dilemme se posera de nouveau dans les années 1980, lorsque l’OMS et l’UNICEF inciteront les États ouest-africains à étendre le paiement direct dans les formations sanitaires de base. On note aussi la crainte d’une surconsommation, puisqu’il pense que ce paiement devrait permettre de limiter le nombre de consultations : toujours les mêmes idées reçues évoquées précédemment (Ridde, Queuille, Ndour, 2014). Cependant, le colonel Sanner lui répond très clairement le 25 mars 1953 : « il n’est pas possible, en l’état actuel de la réglementation en la matière, de fixer un tarif différent pour certaines catégories de malades payants ». Cette remarque est relativement surprenante, puisque nous avons vu précédemment que les niveaux de remboursement dans les hôpitaux, mais aussi de paiement des PALF étaient très variables et en fonction de certaines catégories, pour reprendre ses termes, depuis toujours. Il est cependant intéressant de revenir quelques années en arrière, puisqu’en janvier 1949, le médecin général inspecteur Peltier, directeur général de la santé publique, écrit une lettre confidentielle (16/C.) au docteur d’Anella. Il lui explique que le syndicat des médecins civils patentés de Dakar l’interpelle une nouvelle fois sur le fait que ce dernier continue à exercer une pratique privée de la médecine, ce qu’il ne semble pas avoir droit de faire. Le docteur Peltier argumente ainsi : « vous acceptez de pratiquer à domicile, sans avoir été appelé en consultation à cet effet par un médecin civil patenté, des accouchements auxquels vous consacrez tout votre temps ». Et pour indiquer au docteur d’Anella qu’il dispose de preuves, il annexe à cette lettre d’avertissement, de nouveaux avertissements en fait, un témoignage écrit de monsieur Dubois, travaillant dans une société d’import-export à Dakar, et expliquant comment le docteur d’Anella a pris en charge l’accouchement de sa femme. Le médecin chef de l’Hôpital central de Dakar est donc proche de la pratique privée depuis quelques années, expliquant en partie ses demandes d’autorisations pour son hôpital.

A priori, les tarifs des actes des médecins exerçant en pratique privée sont définis par le Syndicat des médecins de Dakar lors de son assemblée. Par exemple, le 6 juin 1955, Talec informe les médecins chefs des hôpitaux des tarifs pratiqués à partir du 1er juin, pour qu’ils puissent informer les « médecins sous [leurs] ordres régulièrement autorisés à exercer en pratique privée ». Une visite médicale dans le quartier de Hann est facturée 900 francs, à N’Gor 1 200 francs et la consultation est à 500 francs. Cependant, le décret 52.964 du 9 août 1952 précise que ces tarifs doivent être supérieurs de 25% dans les formations sanitaires pour les PALF. On retrouve aussi, dans le dossier, la liste nominative des praticien·ne·s fonctionnaires en service à Dakar, qui sont autorisé·e·s à exercer en clientèle privée. Ils et elles sont au nombre de 14, dont cinq à l’Hôpital principal et trois à Le Dantec. Mais à Saint-Louis, en l’absence de sous-section de l’ordre des médecins, le seul médecin praticien libre, le docteur Train, a suivi les tarifs de Dakar, soit 400 francs la consultation en 1953, 600 francs la visite à domicile et 1 000 francs la nuit ou le dimanche. Si l’on ajoute 25%, la consultation est à 500 francs pour les médecins fonctionnaires et à 750 francs pour les visites à domicile (lettre 204/SS/TECH du 22 janvier 1953). Le secrétaire du syndicat des médecins de Dakar a ainsi informé le directeur de la santé publique en AOF, le 15 janvier 1953, de ces prix qu’il qualifie de « tarifs hospitaliers ». Les consultations des spécialistes sont à 800 francs.

Mais dans la lettre du 20 janvier 1953 où il présente les tarifs qu’il va pratiquer, le docteur Train précise que la consultation pour les « Africains » sera de 300 francs, donc 100 francs de moins que pour les autres. La consultation des spécialistes, docteurs en médecine, est fixée à 800 francs en 1952. Pour éviter des confusions entre les consultations gratuites et payantes, le médecin colonel Maxime Carrière, directeur local de la santé publique du Sénégal, propose qu’à Saint-Louis, ces dernières se déroulent uniquement les lundi, jeudi et samedi de 16h00 à 18h00 (lettre 204/SS/TECH du 22 janvier 1953). Elles sont donc relativement limitées dans le temps, mais présentes.

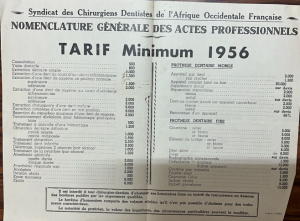

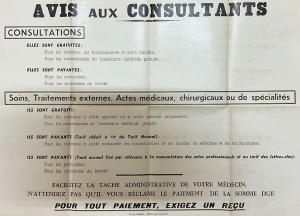

En 1956, des affiches du syndicat des chirurgiens-dentistes de l’AOF permettent de préciser les tarifs minimums (figures 3 et 4).