Les patient·e·s payent aussi ailleurs en AOF

Un arrêté du 30 juin 1926 signé par Maurice-Pierre Lapalud, Gouverneur de la Côte d’Ivoire, réglemente le fonctionnement des ambulances du service local. Ainsi, dans les ambulances de deuxième catégorie, les malades, européen·ne·s ou africain·e·s, reçoivent des soins médicaux mais ne sont pas nourri·e·s. Cependant, « si un malade (européen ou indigène) se trouve dans l’impossibilité absolue de s’occuper des détails de son entretien, l’établissement assure la nourriture ». En effet, dans les ambulances de première catégorie, les malades sont nourri·e·s. L’arrêté stipule que les Européen·ne·s peuvent être admis·e·s dans les ambulances du service local, mais « à charge pour eux ou leur répondant de rembourser les journées de traitement », s’ils et elles ne sont pas fonctionnaires ou militaires. Les personnes indigentes, qu’elles soient européennes ou africaines, sont aussi prises en charge par le budget local une fois l’indigence constatée par l’administrateur du cercle. Un fait nouveau à relever dans cet arrêté est qu’il est stipulé que « les infirmières et infirmiers européens et indigènes ont le droit d’être traités gratuitement; aucune retenue n’est faite sur leur solde ». C’est la seule fois que j’ai trouvé cette mention dans les archives de l’AOF. On apprend également dans l’article 26 de cet arrêté qu’aucune retenue sur la solde ne sera réalisée pour un chef de famille lorsque ses enfants de moins de trois ans sont hospitalisés en même temps qu’un ou plusieurs membres payant de leur famille. L’article 7 explique que les personnes qui ne sont pas membres des administrations civiles ou militaires et qui vont donc payer à leurs frais leur hospitalisation ne peuvent être admises que si elles ont payé, au préalable, « entre les mains du médecin-chef », une provision (équivalant au nombre de jours probables dans la limite d’un maximum de 15 jours, régularisée à chaque fin de période). Ainsi, tant que ce versement n’est pas effectué, la personne malade ne peut être admise dans l’établissement. Cependant, en cas d’extrême urgence, la personne malade est admise à « titre provisoire » et des procédures sont enclenchées pour une imputation budgétaire ou un remboursement par « précompte des frais d’hospitalisation ». Cet arrêté permet également d’en savoir un peu plus sur la manière dont les remboursements des journées d’hospitalisation étaient réalisés en Côte d’Ivoire à cette époque. Ainsi, le bureau des finances est chargé de suivre le remboursement. Le médecin-chef de l’ambulance doit adresser chaque trimestre au chef du service de santé des feuilles nominatives décomptées en « triple expédition ». Ce chef du service de santé va en vérifier l’exactitude, puis il les transmet en communication pour visa au chef de corps ou de service, qui les fait ensuite parvenir au chef du bureau des finances. À la fin de chaque mois, le médecin-chef va devoir verser au « trésor ou à l’agent spécial du lieu » le montant des journées de traitement payées par les particulier·e·s au cours du mois.

Au Togo, un rapport de 1928 confirme la gratuité des soins et des médicaments dans le cadre de l’AMI, sauf pour les « étrangers » qui devaient rembourser les médicaments et pansements. Il semble que les officiers, sous-officiers, soldats et fonctionnaires aient eu le droit de prendre des médicaments dans les hôpitaux mais « à charge de remboursement ». Cependant, comme au Sénégal (et à Madagascar, voir plus loin), une taxe « frappant les Autochtones » permettait de financer l’AMI. Cette taxe AMI[1], dont on peut penser qu’elle était appliquée de la même manière qu’au Sénégal, y avait été instituée dès 1926, donc avant le Sénégal (voir la troisième partie). Elle était de 12 francs en 1926 pour les personnes ayant un traitement de moins de 1 000 francs et de 55 francs pour les autres. En outre, les personnes hospitalisées et disposant d’un salaire, y compris les « agents indigènes », subissaient une retenue sur salaire par journée d’hospitalisation.

Au Niger en 1937, l’arrêté 1172 publié au Journal officiel fixe les tarifs des consultations. Le prix de la visite chez un médecin libre est de 25 francs, alors que pour un médecin fonctionnaire diplômé d’État, il est de 15 francs. Cela confirme donc la présence, dès cette époque, d’une pratique privée de la médecine et de tarifs différenciés. Les tarifs sont même augmentés de 50%, lorsque les consultations sont réalisées en dehors des heures officielles. Il est aussi expliqué que les honoraires des médecins fonctionnaires doivent être reversés au « budget supportant le solde du médecin ». L’arrêté ne précise pas si une ristourne est prévue pour le médecin.

En Côte d’Ivoire, le rapport médical annuel de 1943 précise que les centres d’hébergement (offerts aux femmes en milieu rural pour attendre leur accouchement), de protection maternelle et infantile sont payants. Entre 1949 et 1955, les hospitalisations payantes ne représenteraient jamais plus de 20% des patients. En outre, le financement de Paris (budget général) reste toujours moindre que les budgets locaux dédiés à la santé.

Un autre dossier des archives de Dakar illustre une série de correspondances en 1949, montrant la volonté de l’administration coloniale de réduire ses dépenses et de faire payer la prise en charge de certain·e·s patient·e·s par d’autres (encadré 23).

-23-

Le rapatriement trop onéreux d’une Portugaise du Cap-Vert en 1949

Vega Marie, qui serait portugaise du Cap-Vert, est hospitalisée à l’Hôpital d’Abidjan depuis 1943. Elle serait atteinte de « troubles mentaux ». En 1949, une lettre est envoyée par la direction générale de la santé publique au consul du Portugal pour lui expliquer que « les frais d’hospitalisation de l’intéressée occasionnent au budget local une dépense annuelle de l’ordre de 80 à 100 000 francs ». Afin de « décharger le budget local d’une dépense aussi lourde », l’administration décide de renvoyer cette personne dans son pays d’origine. Cependant, dans les correspondances, l’administration n’omet pas d’expliquer qu’elle prendra en charge les frais de déplacement, même si le transfert de la Côte d’Ivoire au Cap-Vert semble assez compliqué à cette époque. Son voyage passera par Ziguinchor le 16 juillet 1949. Elle est accompagnée d’un infirmier africain. Dans les correspondances, on comprend même qu’il avait été décidé de l’évacuer en 1947 en direction de l’Ambulance du Cap Manuel au Sénégal, mais que cette dernière n’était pas en mesure de l’héberger et l’évacuation n’avait donc pas été possible. Les correspondances évoquent le fait que ce rapatriement cherche à « décharger le budget de la colonie des lourdes dépenses occasionnées par l’hospitalisation de l’intéressée ».

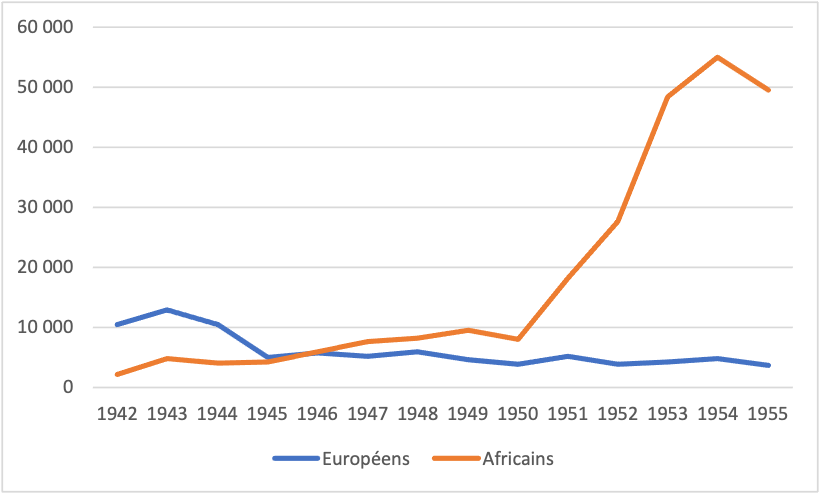

Au Niger, le rapport administratif de l’Hôpital de Niamey en 1945 signé par le médecin chef de l’hôpital, le commandant Hostier, a été trouvé aux Archives de Dakar. La catégorie des particulier·e·s à leurs frais (PALF) existe et elle concerne 928 journées pour les adultes dont huit en première catégorie, 20 en deuxième et 900 en troisième, une distribution à l’image de celle de l’Hôpital de Saint-Louis au Sénégal. Les 3 291 journées d’hospitalisation prises en charge par le budget de l’AMI sont uniquement en quatrième catégorie. Les recettes totales de l’hôpital sont de 810 510 francs dont 166 180 provenant du budget de l’AMI (20%) et les PALF rapportent 97 934 francs (12%). À partir des données des rapports de quelques années (1945, 1948, 1949, 1950 et 1952; les autres manquent), j’ai été en mesure de reconstruire les calculs. Les rapports présentent les données pour les malades européen·ne·s (E), les malades africain·e·s (A), sauf en 1945 où ces dernièr·e·s sont nommé·e·s des « indigènes chirurgicaux » concernant la période 1940 à 1952. Les patient·e·s européen·ne·s sont proportionnellement de moins en moins nombreux·ses. Les autres budgets prennent une part de plus en plus importante. C’est le cas notamment pour les recettes financées par l’AMI qui représentent presque un tiers en 1950 et 43% en 1952. En outre, en 1945 et 1949, la totalité des PALF sont des Européen·ne·s, alors qu’en 1948, 5,9% sont des Africain·e·s et en 1950, ces dernièr·e·s représentent 23,4%. Cette variabilité laisse croire à l’absence de norme ou de logique à cet égard, alors que nous avons vu qu’à l’Hôpital de Saint-Louis, les Sénégalais·es étaient les principaux PALF. En 1954, les PALF représentent 3,9% des journées d’hospitalisation, alors qu’ils représentaient 5,9% en 1952 (dont 55% pour des Européen·ne·s) et 4,8% en 1951 (dont 56% pour des Européen·ne·s).

Dans le calcul des recettes du rapport de 1948 de l’Hôpital de Niamey, on note la présence de « cessions recouvrées au-dessus des frais de traitement au titre des interventions chirurgicales, analyses et examens aux particuliers à leurs frais » pour 11 909 francs. Ces cessions seraient donc des revenus obtenus en plus des montants des frais habituels. On voit également que les personnels de santé qui étaient nourris au sein de l’hôpital avait des retenues sur leurs salaires, soit 151 315 francs au total. Enfin, on constate que l’hôpital facturait les services religieux, 300 francs pour un enterrement simple et 500 avec « messe de Requiem ». En 1949, ce même type de recettes est présent, que ce soit pour les cessions (31 896 francs) ou pour les retenues sur la solde du personnel (87 720 francs). Il en est de même en 1950. En plus des messes, on constate des tarifs pour les cercueils variant de 26 082 francs pour un cercueil zingué adulte (pour le plus onéreux) à 6 960 francs pour le moins cher, celui des enfants de moins de cinq ans. Ces pratiques sont encore notées dans le rapport de 1950.

Dans le rapport de 1955, toujours de l’Hôpital de Niamey, les statistiques d’hospitalisation par nationalité entre 1949 et 1954 illustrent leur évolution (figure 5). Le rapport s’inverse à partir de 1946 où il passe de 1 à 13 en 1955. Cette même année, les PALF représentent 3,2% des budgets, le plus important étant celui de l’AMI Niger pour 41%, étant entendu que le rapport note dans son tableau de recettes des budgets AMI des autres territoires (dont le Sénégal pour 31 300 francs). Ainsi, ce qui avant était indiqué comme des budgets locaux deviennent des budgets AMI pour le paiement des hospitalisations des « indigènes » de ces territoires, ou des « indigent·e·s », on ne sait pas bien. Dans le rapport de 1954, la totalité des journées d’hospitalisation financées par les différents budgets AMI sont pour la quatrième catégorie qui représente 76% du total. Peut-on émettre l’hypothèse que pour payer l’hospitalisation des « indigènes », l’administration utilisait le budget de l’AMI? Quoi qu’il en soit, le rapport de 1954 montre une hausse des recettes totales de 8 millions en 1952 à 13 millions en 1953 et 30 millions en 1954.

Au Soudan français, actuel Mali, selon le médecin-major de première classe Suldey (1926), « l’attirance vers les dispensaires [de l’assistance indigène] puise (…) une grande part de sa force dans le fait que tous les soins, y compris l’hospitalisation, sont entièrement gratuits » (p. 542). Son article évoque aussi la question du paludisme et de la gratuité du traitement disponible à l’époque, la quinine (encadré 24), débat très avancé en Indochine notamment.

-24-

Les défis de la gratuité de la quinine

Suldey (1926) note pour le Soudan français une « mortalité infime, grâce à l’usage obligatoire de la quinine préventive, distribuée gratuitement aux fonctionnaires, de la moustiquaire et de l’application des mesures anti-larvaires et anti-anophéliennes » (p. 538). Ceux qui ne seraient pas fonctionnaires n’auraient-ils pas droit à la gratuité de la quinine en prévention? Dans la Côte d’Ivoire voisine, où la quinine est aussi distribuée gratuitement aux fonctionnaires, « heureuse mesure que les médecins réclamaient depuis longtemps » (p. 329), les défis budgétaires justifieraient notamment ce choix centré sur les fonctionnaires : « Chez l’indigène, les prophylaxies médicamenteuse et mécanique sont difficiles à appliquer; il nous faudrait des quantités de quinine considérables, dont l’achat entraînerait des dépenses nullement en rapport avec le résultat à obtenir » (Bouffard, 1927 : 330). Mais Bouffard (1927) explique aussi que ce privilège de gratuité a été étendue « à tous les enfants métis de l’orphelinat de Bingerville et de Mossou, ainsi qu’à ceux qui sont encore avec leurs mères ». L’accès pour les « indigènes » n’est pas évoqué. Il semble que cette gratuité de la quinine pour les personnels civils et militaires, ainsi que leur famille, a été supprimée par la circulaire du 31 août 1932 pour « des raisons d’économie », mais rétablie avec la circulaire 14-4/S du 20 mars 1939 (Annales de médecine et de pharmacie coloniales, 1939, numéro 37).

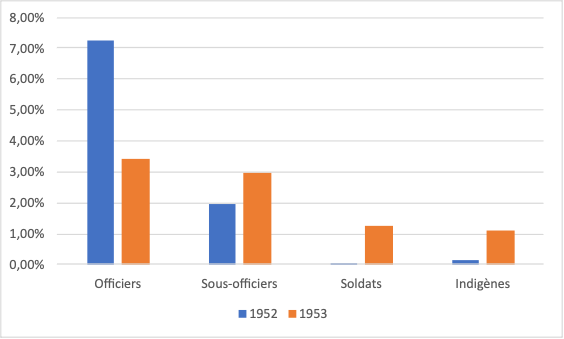

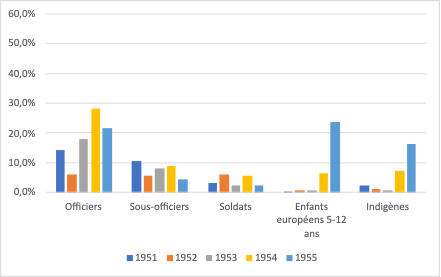

À Kayes, le rapport du médecin-chef de l’Ambulance note, pour 1950, que les particulier·e·s (à leurs frais, bien que cela ne soit pas spécifié) ont consommé 358 journées d’hospitalisation, soit 0,5% du total, car on ne compte pas moins de 57 956 journées pour les « indigènes et assimilés ». Pour ces dernièr·e·s, 76 journées de particulier·e·s sont notées, soit 0,13%, les autres étant financées par les budgets locaux (surtout celui du Soudan français) et non coloniaux (qui finance les dépenses des officiers, sous-officiers et soldats). En 1952 et 1953, toujours pour l’Ambulance de Kayes, les PALF représentent respectivement 0,25% et 1,25% du total des journées dont la proportion la plus importante concerne les officiers. Le gradient social est toujours présent parmi les adultes hospitalisés (figure 6).

En 1955, on note que les PALF représentent 5,5% des journées d’hospitalisation. Les catégories ne sont pas précisées selon leur ordre, mais la hiérarchie sociale demeure. La grande majorité concerne les « indigènes » avec 80% des journées.

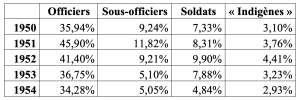

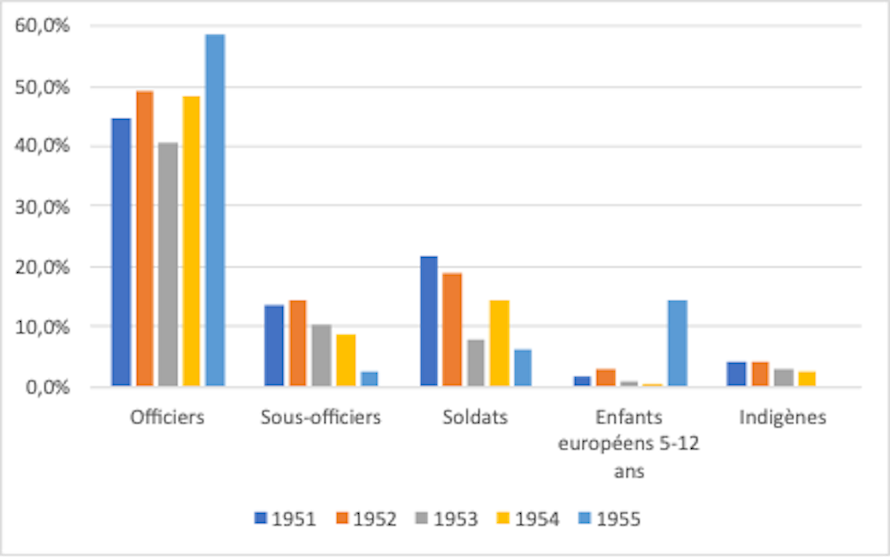

En 1950, au Mali toujours, mais à l’hôpital du Point G de Bamako, les PALF représentent 6 838 journées d’hospitalisation, soit 5,9% du total. Les « indigènes » représentent la plus grande proportion de ces journées totales, soit 69,2% dont 3,10% à leurs frais. Comme à Kayes, le gradient social est évident. Plus on monte dans la hiérarchie sociale (militaire) de l’époque et plus les personnes paient directement leur hospitalisation. En 1950, alors que les officiers ne représentent que 25,29% de la totalité des journées d’hospitalisation des PALF, ils sont 35,94% à payer par rapport à la totalité des journées d’hospitalisation de cette catégorie reçue à l’hôpital. En 1954, la situation est la même, puisque les PALF représentent 4% des journées au total, mais seulement 2,9% pour les journées des « indigènes », alors que ces derniers représentent 78% du total des journées (tableau 24). Entre 1950 et 1954, les « indigènes » représentent entre 69% et 83% de l’ensemble des journées d’hospitalisation. Au Point G, si plus d’un tiers des officiers payaient leurs soins, c’est le cas pour moins de 3% des « indigènes ».

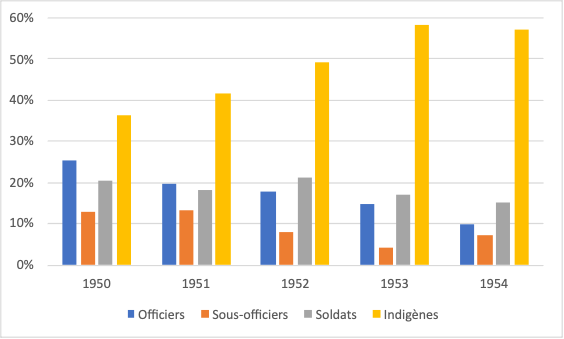

Cependant, si en moyenne sur la période concernée (1950-1954), seulement 3,5% des autochtones payaient leurs soins, plus le temps passe et plus ils et elles forment la majorité de ceux et celles qui payent, soit près de 60% en 1954 (figure 7).

Comme à Niamey, on retrouve aussi à Bamako en 1950 des recettes provenant de cessions pour interventions chirurgicales, analyses et examens (261 576 francs, soit 20% des recettes), ainsi que pour des consultations externes (346 931 francs, soit 26,5% des recettes[2]). Le montant des cessions diverses est passé de 1,191 millions de francs en 1949 à 1,307 millions de francs en 1950. Les cessions pour les consultations externes sont passées de 16 631 francs en 1944 à 31 875 francs en 1945. Le rapport du point G en 1945 montre aussi des cessions pour des « aliments à la pharmacie » de 10 181 francs en 1944 et 35 870 francs en 1945, laissant donc penser à des ventes de médicaments.

En 1951, le compte des journées par budget montre une ligne « indigents » pour le « personnel à la charge du budget local Soudan ». Elle concerne 19 journées de soldats et 90 582 journées pour les « indigènes ». Dans les rapports de 1953 et 1954 du Point G, on constate la mention d’une prise en charge des indigent·e·s sur le budget local du Soudan, mais pour le financement des journées des « indigènes », ce qui montre encore la confusion des termes, puisque la colonne est bien titrée « indigents », mais qu’elle concerne les « indigènes ».

Les mêmes tendances se retrouvent aussi en Côte d’Ivoire à partir du rapport de la « situation administrative générale pour 1950 », signé par le médecin-lieutenant-colonel Pape, le 1er juin 1951. À l’Hôpital d’Abidjan, 53% des journées de 1ère catégorie sont pour des PALF, 29% pour la deuxième, 19% pour la troisième et 13% pour la quatrième. À l’Ambulance de Bouaké, la tendance est la même, mais comme nous sommes loin de la capitale, la répartition est un peu différente, soit 45% pour la première catégorie, 7% pour le deuxième, 4% pour la troisième, 1% pour la quatrième. En effet, à Bouaké, 77% des journées d’hospitalisation sont en quatrième catégorie, alors qu’elles représentent 60% à Abidjan. Confirmant la paupérisation du milieu rural de Bouaké, on n’y retrouve que 1% des hospitalisations en première catégorie, contre 5% à Abidjan. Les mêmes cessions sont aussi retrouvées, mais contrairement aux autres pays, on y précise les rubriques. Ainsi, on y constate des cessions pour les médicaments, les examens bactériologiques et cliniques, les soins dentaires, les radios et les consultations extérieures. Les examens bactériologiques et les radios sont les actes qui rapportent le plus, sauf à Bouaké où elles ne sont pas pratiquées. L’ensemble de ces tarifs a été réglementé en 1949 par une délibération du Grand conseil de l’AOF lors d’une réunion d’octobre 1948 (arrêté général 4779). Ces tarifs avaient déjà été précisés dans le règlement du 2 août 1912. En 1955, à l’Hôpital d’Abidjan, les PALF représentent 47% des journées d’hospitalisation et près de 9 millions de cessions sont notées dans le rapport sur la situation administrative de cet hôpital. Les mêmes types de service qu’à Dakar donnent lieu à des cessions, dont la moitié pour les radiographies. La même année, mais à Treichville, les journées d’hospitalisation des PALF ne représentent plus que 17% du total, la grande majorité étant payée par le budget local de la Côte d’Ivoire (75%). À Bouaké, en 1955 aussi, les PALF ne représentent que 12% des journées d’hospitalisation. Le budget est lui aussi majoritaire (71%), mais contrairement aux deux autres hôpitaux, le rapporteur a indiqué que ce dernier budget concernait les fonctionnaires et les indigent·e·s. La pratique était-elle spécifique à Bouaké ou les autres rapports ont-ils omis de mentionner ce détail? Pourtant, dans le rapport administratif de Treichville en 1952, une ligne budgétaire est spécialement dédiée aux indigent·e·s, à partir du budget local, mais elle n’est pas associée aux fonctionnaires qui sont précisés dans une autre ligne. Ces indigent·e·s ne concernent pas moins de 42% du total des journées et les PALF 24%, ce qui reste important. Ainsi, concernant la place des PALF, les situations varient selon les villes et les pays en AOF, même si, de manière générale, les PALF semblent évidemment plus présent·e·s dans les grandes villes. Même si le travail récent de Vrooman (2023) sur la Côte d’Ivoire ne nous renseigne pas sur les PALF, il confirme les analyses précédentes sur la ségrégation subie par les « indigènes » et les inégalités dans la distribution des ressources. Il montre par exemple que les Européen·ne·s représentent 7,2% du total des personnes hospitalisées de 1931 à 1940, alors qu’ils et elles ne représentent que 0,4% des patient·e·s en ambulatoire. Vrooman confirme aussi l’hospitalo-centrisme du développement des services de santé, ce que Lasker (1977) avait aussi parfaitement analysé.

L’Ambulance de Ouagadougou semble avoir une fréquentation semblable en 1948. Le rapport du 22 mai 1948, signé par le Dr H. Rosec, montre que les PALF ont consommé 394 journées d’hospitalisation (soit seulement 1,13%) dont deux en première catégorie, 118 en deuxième catégorie et 274 en troisième catégorie. Contrairement aux autres pays, on note deux tarifs pour la quatrième catégorie, soit 100 francs pris sur le budget colonial (donc des soldats?) et 50 francs payés par le budget local (Côte d’Ivoire à l’époque), ce dernier représentant 12 fois plus de journées (soit 29 125) que le premier.

Au Dahomey, de 1951 à 1955, on constate, comme ailleurs, des confusions entre « indigents » et « indigènes ». Dans les tableaux de « compte en journées », les indigent·e·s sont en très grande majorité noté·e·s dans la colonne des journées pour les « indigènes », mais quelques centaines de journées concernent aussi les soldats et les enfants européens (de 5 à 12 ans). Ainsi, 100% des « indigènes » sont catégorisés comme « indigents », de même que plus de 90% des enfants européens de 5 à 12 ans. Enfin, un pourcentage non négligeable de soldats sont considérés comme indigents.

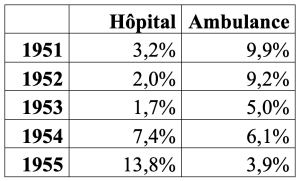

Mais il existe aussi des PALF, notés « personnels des services traités à charge de remboursement. Particuliers à leurs frais ». La réalisation d’un tableau global à partir des rapports annuels est riche d’enseignements. La proportion des journées des PALF par rapport au total des journées semble en hausse pour l’hôpital et en baisse pour l’ambulance (tableau 25).

Cependant, cette évolution est différente selon les catégories de personnes hospitalisées. Dans les deux structures, ce sont toujours, comme ailleurs, les officiers qui payent le plus directement les soins, mais ils sont beaucoup plus nombreux, proportionnellement, à l’Ambulance de Cotonou qu’à l’hôpital. Il semble cependant que les « indigènes » soient de plus en plus nombreux à payer les soins à l’hôpital, avec plus de 16% en 1955, tout comme les enfants européens de 5 à 12 ans (figure 8).

On découvre une ligne « femmes et enfants à leurs frais » dans le formulaire que les administrateurs doivent remplir. Mais la ligne est toujours laissée vide ou remplacée par une écriture manuscrite pour ajouter un budget non prévu dans la fiche.

Les rapports permettent aussi de mesurer les différentes recettes de l’hôpital et de l’ambulance. Plus le temps passe, et plus les comptables précisent les recettes et certaines lignes étant partagées en plusieurs. Les radiographies ne sont facturées qu’à partir de 1955 et les médicaments à partir de 1954 (ils étaient peut-être intégrés dans la ligne « diverses cessions » avant). Les analyses et examens ne sont précisés qu’à partir de 1954 et avant les « frais payés par les particuliers en sus des frais de traitement » et les « consultations externes » étaient séparées, nous les avons regroupées dans les tableaux dans la ligne « consultations externes », pour faciliter la comparaison. L’augmentation des recettes est importante, passant de moins de 900 000 francs en 1951 à plus de 3 millions de francs en 1955. Les recettes augmentent plus vite que les journées de traitement, bien qu’elles soient fortement corrélées (0,91). Si les recettes ont été multipliées par 3,7 entre 1951 et 1955, les journées d’hospitalisation ont été multipliées par 1,4. Les consultations externes représentent 17% de l’ensemble des cessions sur la période, avec des variations selon l’année.

En Guinée, « un essai de remboursement des soins donnés aux indigènes désireux d’être traités en dehors de la consultation gratuite ou des salles ordinaires des malades » a été entrepris dès 1926. Il est notamment affirmé qu’une consultation payante pour les « indigènes » fonctionne régulièrement et avec satisfaction. Deux catégories de salles payantes ont été mises en place, l’une à 10 francs à l’Hôpital Ballay et l’autre à 5 francs par jour au dispensaire. En 1949, l’établissement de convalescence de Dalaba (en milieu rural éloigné) a reçu 1 058 PALF adultes et 861 enfants, ce qui représente au total 6,6% du total des journées. Le rapport administratif de 1952 montre que les PALF ne représentent que 1% du total des journées, le financeur principal étant le budget colonial. À l’Hôpital Ballay en 1955, le rapport de la situation administrative générale présente le même tableau budgétaire, mais en mettant l’accent sur les indigent·e·s, ce qui semble rare. En effet, après avoir présenté tous les budgets mobilisés, le rapport présente une récapitulation qui permet de constater que les indigent·e·s forment la plus importante clientèle. Les PALF représentent 44 374 journées, alors que les indigent·e·s 97 782, soit plus de deux fois plus. Si les PALF ont été essentiellement hospitalisés en deuxième, troisième et quatrième catégorie à part presque égale (moins de 4% en première catégorie), seulement 859 sont notés en troisième catégorie et les autres (96 923) sont indiqués dans une colonne séparée, à droite du tableau. On ne sait donc pas s’ils ont été hospitalisés ou s’il s’agit d’un calcul des consultations externes de l’AMI. Cependant, on peut postuler qu’ils ont bien été hospitalisés, puisque c’est leur nombre total qui sert de calcul du « diviseur » pour le prix de revient. Pourtant, dans le rapport de 1952, cette sixième colonne ne concerne pas des catégories d’hospitalisation, mais l’AMI. Ainsi, en 1952, le budget dit « quartiers d’assistance (indigents) » finance 186 journées en troisième catégorie (donc aucune en quatrième) et 97 651 journées en AMI. Les PALF représentent 27% des journées de traitement. On en revient à l’hypothèse énoncée plus haut, de mobilisation des budgets AMI aussi pour les hospitalisations (certainement donc pour les « indigènes » hospitalisé·e·s dans les « quartiers d’assistance »). À l’Hôpital Ballay en 1955, les recettes proviennent des mêmes services qu’ailleurs, majoritairement de la radiologie et des interventions chirurgicales, pour un total général de 3,6 millions de francs (dont seulement 3 165 francs pour les médicaments).

Un gradient social (racial?) est appliqué par tous les hôpitaux de l’AOF pour les calculs du prix de revient par catégorie de malades. Le coefficient multiplicateur (du nombre de journées) est de deux pour un officier, 1,5 pour un sous-officier, un pour un soldat et 0,5 pour les « Africain·e·s » et enfants (coefficient aussi retrouvé au Dahomey). Africain·e·s et enfants ont donc droit au même coefficient, situé en-dessous de celui du soldat. Ainsi, par exemple, en 1950 au Point G à Bamako, comme les « indigènes » sont plus nombreux à être hospitalisé·e·s, mais que leur coefficient est moindre, le nombre total de journées de l’hôpital passe de 115 996 à 84 313 par la seule loi du nombre. L’administrateur va par la suite diviser les dépenses annuelles par ce nombre réévalué (réduit), pour estimer le prix de revient moyen, dans ce cas, 281,66 francs. Ainsi, des échanges épistolaires administratifs en 1953 montrent que le médecin-général directeur général de la santé publique se plaint des prix de revient calculés par le directeur local de la santé du Niger et ajoute une note manuscrite sur la lettre où ce dernier tente de le convaincre : « nullement convaincant, c’est tout de même trop cher ». Une autre note manuscrite stipule : « les chiffres ne sont pas en concordance avec la situation administrative ». On constate donc le souci constant du contrôle et de la réduction des coûts. Une correspondance (3671, 8 octobre 1952) du colonel Sanner, alors directeur du service de santé de l’AOF à Dakar, envoyée au médecin lieutenant-colonel de la Haute-Volta, se plaint aussi des coûts, notamment de la différence du prix de revient entre l’Ambulance de Ouagadougou et celle de Bobo-Dioulasso. De plus, il affirme ne pas être en accord avec la demande d’augmenter le prix de remboursement, bien qu’il dise que « une augmentation des ressources ne peut être escompter que sur ces budgets ou les particuliers », mettant donc en avant aussi le paiement direct comme moyen d’augmenter les financements. Mais revenons au Niger où le médecin Clerc, directeur de la santé publique, a fait rédiger une note de 9 pages (14 novembre 1953) dans laquelle le docteur Mathurin, directeur de l’Hôpital de Niamey, décrit ses coûts. Il y explique les défis de l’application des coefficients dans un contexte où « l’énorme proportion des malades de la quatrième catégorie – malade AMI » fait en sorte que « affectées de leur coefficient respectif, ces 31 040 journées n’en donnent plus… (sic) que 22 066 ». Il y ajoute : « or dans la réalité les malades de la quatrième catégorie ne coutent pas 4 fois moins que ceux de la première catégorie – 3 fois moins que ceux de la deuxième catégorie, etc. ». Mais ensuite, il précise quand même que la différence « notable entre les catégories vient en effet de la nourriture ». Ainsi, « la Gestion » a calculé qu’en moyenne ces « frais de bouffe » étaient de 80 francs pour la quatrième, 150 francs pour la troisième, 230 francs pour la deuxième et 300 francs pour la première… confirmant la discrimination montrée précédemment au Sénégal dans la comparaison des menus. Il se plaint cependant que, compte tenu du fait que les autres dépenses, notamment médicales, sont « sensiblement équivalentes », « l’affectation du coefficient 0,5 à la quatrième catégorie est donc loin de correspondre à la réalité des faits ». Même si la discrimination sociale semble impacter les questions financières, il ne semble pas que cela ait fait évoluer les modes de calculs par la suite. Contrairement aux autres hôpitaux de l’AOF, le coefficient pour le calcul de ce prix de revient pour l’Hôpital Ballay en 1955 en Guinée est spécifique aux indigent·e·s et moins que les personnes hospitalisées en quatrième catégorie, même moins que les enfants. Les coefficients pour le calcul sont ainsi notés :

- Première catégorie = 2

- Deuxième catégorie = 1,5

- Troisième catégorie = 1

- Quatrième catégorie = 0,5

- Enfants toutes catégories = 0,5

- Indigent·e·s = 0,4

Au Ghana, à Accra, le projet de création d’une maternité dans les années 1920 planifiait une « chambre privée », destinée à « une patientèle payante et aisée » pour « satisfaire les grandes familles de l’élite » (A. Hugon, 2020 : 55-78). La première maternité publique sera finalement ouverte en 1928 et le Gouverneur d’annoncer qu’« en dehors des chambres payantes, tous les soins [seront] absolument gratuits, mesure destinée à surmonter la supposée défiance des patientes » (A. Hugon, id.). Quatre ans après son ouverture, la maternité est déjà trop petite pour répondre à la demande. Quant à la clinique de PMI, l’instauration du paiement des soins a été proposée en 1932 comme solution potentielle face aux défis de l’État pour la financer. En Ouganda, un programme de santé maternelle dans les années 1920, organisé par l’État et une institution missionnaire, prévoyait déjà l’instauration du paiement direct (Summers, 1991). Pour rester dans cette partie de l’Afrique, il est intéressant de relever l’analyse d’une communication réalisée par Damas Mora, directeur du Bureau supérieur de santé et d’hygiène en Angola, lors du premier Congrès de médecine tropicale de l’Afrique occidentale organisé à Saint-Paul-de-Loanda en juillet 1923 et relaté par le docteur Nogue, dans les Annales de médecine et de pharmacie, qui montre comment les médecins francophones découvrent d’autres modes de fonctionnement :

Une caractéristique curieuse est la façon dont les hôpitaux du Gouvernement sont considérés comme « Private hospital » pour les individus n’ayant pas droit à l’assistance médicale gratuite : ces derniers sont d’abord astreints à payer à l’État un premier tarif pour leur nourriture et leur logement, mais, de plus, pour les soins médicaux, ils versent une somme équivalente à 30% de la somme précédente comme émoluments du médecin et du pharmacien de l’hôpital. (Nogue, 1924 : 43)

Au Burkina Faso, une récente thèse évoque, sans plus de précisions, la possibilité dans les dispensaires de l’AMI de disposer de chambres payantes pour les personnes qui le souhaitent (Hien, 2022). En 1950, le Haut-Commissaire de la République en AOF demande aux médecins chefs de mener « des études pour déterminer les différentes capacités des centres de santé à pouvoir accueillir les hospitalisations payantes » (Hien, 2022 : 110). En 1949, dans un rapport déclaré confidentiel « le médecin lieutenant-colonel P. Queinnec avait estimé que seulement 1 pour 500 de la population—les patrons et employés de commerce et de l’industrie, fonctionnaires, chefs locaux, etc.—pouvait se payer les frais ». Banhoro (2017) explique, d’après un rapport de 1952 du FIDES, que l’Ambulance de Ouagadougou, en très mauvais état, disposait de plusieurs pavillons dont « une hospitalisation africaine payante d’une trentaine de lits, une hospitalisation africaine de ‘petits payants’ et d’indigents, d’une quarantaine de lits » (p.670). Sur 200 lits, on peut estimer que 70 étaient pour des patient·e·s payant·e·s, bien que la répartition des 40 lits n’est pas précisée. Plus tard, en 1954, Albert Mouragues, lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta, « réfuta l’idée d’une hospitalisation payante des malades de la part de la grande masse » et proposa « de venir progressivement au régime du paiement des soins médicaux lorsqu’on apportera au ‘malade’ le cadre d’un matériel rationnel et moderne dans un bâtiment en matériaux définitifs » (Hien, 2022 : 111).

- Il existait aussi une taxe d’hygiène instaurée en 1926, comme au Sénégal. ↵

- Ces recettes ne tiennent évidemment pas compte des subventions budgétaires (colonie, local) calculées selon le nombre de journées d’hospitalisation. Il s’agit, si l’on comprend bien, uniquement des recettes collectées localement en argent pour la vente de services (médicaux, mortuaires, alimentaires). ↵