Le secteur informel, moteur de résilience en Haïti

Introduction

En Haïti, le secteur informel constitue l’ossature invisible, mais indispensable de l’économie nationale. Présent dans les activités de production, de transformation, de distribution et de services, il représente la principale source de revenus pour la majorité de la population active, en particulier dans les milieux urbains et périurbains. Selon les estimations de la Banque mondiale et de l’OIT, plus de 80% des emplois en Haïti relèvent du secteur informel, un chiffre qui témoigne de son omniprésence, mais aussi de son caractère structurel (OIT 2019). Loin d’être un phénomène marginal ou transitoire, le secteur informel s’est installé durablement dans le paysage économique du pays, comme une réponse pragmatique à l’absence d’opportunités dans le secteur formel, au désengagement de l’État, et à l’exclusion généralisée des populations les plus vulnérables.

Longtemps perçu à travers une grille de lecture négative — comme une économie de la débrouille, marquée par l’illégalité, la précarité et l’absence de régulation — le secteur informel fait aujourd’hui l’objet d’un réexamen profond. De nombreuses recherches montrent qu’il ne se réduit pas à une économie de survie, mais recèle aussi des dynamiques d’innovation, de solidarité, d’adaptation et de résilience (Aspilaire 2014, Lamaute-Brisson 2003). Il permet aux populations exclues des circuits institutionnels de générer des revenus, d’assurer leur subsistance, d’entretenir des réseaux d’échange et, dans bien des cas, de contribuer à la vitalité économique des territoires.

En Haïti, cette résilience est particulièrement visible dans les marchés populaires, les réseaux de distribution alimentaire, les services de transport informels (tap-tap), les micro-activités commerciales, les ateliers de production artisanale ou encore les services de proximité (PNUD 2021). Ces formes d’activités, bien qu’en dehors du cadre légal, remplissent des fonctions économiques et sociales essentielles : elles pallient l’absence d’infrastructures publiques, assurent l’accès à des biens de consommation à bas coût, favorisent l’emploi de millions de personnes et participent à la cohésion sociale dans un contexte de crise permanente.

Ce chapitre propose une analyse approfondie du secteur informel en Haïti, envisagé non pas comme un dysfonctionnement à corriger, mais comme un espace économique à part entière, porteur de dynamiques propres, d’une rationalité spécifique et d’un potentiel souvent sous-estimé. Il s’agit d’adopter une approche compréhensive, attentive aux pratiques des acteurs, à leur rationalité économique, aux logiques sociales et territoriales qui les soutiennent, mais aussi aux tensions et aux vulnérabilités qui traversent ce secteur.

Dans un premier temps, nous reviendrons sur les définitions du secteur informel, ses formes multiples, ses caractéristiques organisationnelles et ses fondements historiques. Une attention particulière sera portée aux limites des approches statistiques et normatives, qui peinent à rendre compte de la diversité des pratiques informelles. Dans un second temps, nous analyserons le poids économique et social du secteur informel en Haïti, en explorant ses principales branches d’activités, son rôle dans la création d’emplois, sa place dans les circuits de production et de consommation, ainsi que ses liens avec le secteur formel. Enfin, nous nous pencherons sur la fonction de résilience du secteur informel, en montrant comment il permet aux populations de s’adapter aux chocs (crises économiques, politiques, climatiques), de maintenir une certaine autonomie économique, et de produire des formes d’organisation collective qui méritent d’être reconnues et soutenues.

Cette analyse s’inscrit dans une perspective critique. Il ne s’agit ni d’idéaliser le secteur informel ni de le considérer comme une simple marge de l’économie nationale. Il s’agit au contraire d’interroger les conditions sociales, économiques et politiques de sa reproduction, les enjeux de formalisation, et les potentialités de transformation que recèle ce secteur dans le cadre d’un développement territorial plus juste et inclusif.

Comprendre le secteur informel comme moteur de résilience implique de changer de regard : considérer ses acteurs non comme des personnes déviantes ou illégales, mais comme des entrepreneur·e·s du quotidien, des gestionnaires de risque, des innovat·eur·rice·s sociaux. Cela suppose aussi de penser l’articulation entre secteur informel et économie sociale et solidaire, pour envisager des synergies structurantes et construire des passerelles vers un modèle économique plus équitable, endogène et durable pour Haïti.

Section 1. Présentation du secteur informel haïtien

Le secteur informel haïtien est un pilier fondamental de l’économie nationale. Il représente une part écrasante de l’activité économique réelle, bien qu’il demeure officiellement sous-estimé et marginalisé dans les politiques publiques. Loin d’être un phénomène périphérique, conjoncturel ou résiduel, il s’agit d’un mode d’organisation économique central, historiquement enraciné dans les dynamiques de survie, de résistance et d’auto-organisation des populations face à la faiblesse structurelle de l’État et à l’exclusion du marché formel. Pour en saisir la portée, il est nécessaire de revenir sur ses caractéristiques générales, ses fondements historiques, sa diversité structurelle et son poids socioéconomique dans le contexte haïtien.

Le secteur informel regroupe un ensemble d’activités économiques non régulées par l’État, souvent exercées par des travaill·eur·euse·s et entrepreneur·e·s qui n’ont pas accès aux cadres formels de production et de commercialisation (Banque Mondiale 2021). En raison du manque d’opportunités dans l’économie formelle, de nombreuses personnes se tournent vers des activités informelles pour subvenir à leurs besoins.

Cette section analyse le poids économique du secteur informel en Haïti, en mettant en lumière les différentes catégories d’activités qu’il englobe et leur impact sur la vie socio-économique du pays.

1. Le poids économique du secteur informel haïtien

Le concept de secteur informel n’est pas homogène. Il renvoie à une diversité de réalités économiques et sociales qui échappent à une définition unique. L’Organisation internationale du travail (OIT 2019) définit le secteur informel comme l’ensemble des « unités de production non enregistrées, non réglementées, souvent de petite taille, à faible intensité capitalistique et à gestion familiale ». Toutefois, cette définition reste essentiellement juridique et administrative, axée sur le manque de formalisation des structures, et tend à invisibiliser la complexité des pratiques et des logiques économiques sous-jacentes.

En Haïti, l’informalité dépasse la seule absence d’immatriculation. Elle s’exprime à travers des pratiques économiques organisées, territorialisées et adaptatives, qui répondent aux besoins fondamentaux des populations dans un environnement marqué par :

-

L’absence de filets de sécurité sociale;

-

La défaillance de l’administration publique;

-

Et l’inaccessibilité des dispositifs institutionnels de soutien à l’activité économique.

Ainsi, le secteur informel haïtien ne constitue pas une économie de la marge, mais bien une économie du quotidien, au sein de laquelle se déploient des stratégies de subsistance, d’accumulation, de solidarité et parfois même d’innovation.

Le secteur informel représente plus de 80% de l’emploi total en Haïti, faisant de lui le principal moteur de l’économie nationale (PNUD 2021). Il englobe aussi bien les activités rurales (agriculture de subsistance, petits élevages) que les activités urbaines (commerce de rue, artisanat, services non régulés).

Selon un rapport de la Banque mondiale (2021), le secteur informel contribue à environ 55% du PIB haïtien. Cette prépondérance s’explique par plusieurs facteurs :

-

Une industrialisation limitée : Haïti dispose d’un secteur industriel sous-développé et d’un faible taux d’investissement dans les infrastructures de production.

-

Une faible création d’emplois formels : le marché du travail est incapable d’absorber la main-d’œuvre disponible, obligeant les individus à chercher des alternatives économiques informelles.

-

Une migration interne et externe massive : l’exode rural et la diaspora influencent les dynamiques du marché du travail, accentuant la précarisation des emplois.

Le secteur informel fonctionne comme une économie de survie, permettant aux ménages de générer des revenus malgré l’absence de régulation et de protection sociale. Il constitue le principal vecteur d’insertion économique pour les populations exclues du système éducatif formel, sans accès au crédit bancaire ni à la protection sociale. Il assure également un rôle vital dans la stabilisation des prix, l’approvisionnement des villes, et le maintien d’une forme d’équilibre socioéconomique dans un pays où l’État est faiblement présent. Toutefois, cette dynamique pose des défis majeurs, notamment en termes de sécurité des travailleur·euse·s, d’accès aux financements et de formalisation progressive.

2. Typologie des activités informelles en Haïti

L’émergence du secteur informel en Haïti est inséparable de l’histoire économique et sociale du pays. Dès l’indépendance, l’exclusion de la majorité noire rurale du pouvoir économique, la mise en place d’un État central faible, et l’absence de politiques de développement rural ont favorisé l’essor de formes d’auto-organisation économiques dans les campagnes comme dans les villes. Avec l’effondrement progressif des industries d’État dans les années 1980 et les ajustements structurels imposés par les institutions financières internationales, le démantèlement du secteur public et l’ouverture non régulée des marchés ont poussé des milliers de travailleuses et travailleurs vers des activités de survie informelles (Aspilaire 2017).

Par ailleurs, la désarticulation du secteur agricole, l’exode rural massif et l’urbanisation rapide ont accru la pression sur les marchés urbains, donnant naissance à une économie de rue florissante, où les femmes jouent un rôle central. Ce processus a consolidé un tissu informel dense, structuré autour des marchés publics, du petit commerce, de la distribution alimentaire, du transport, des services artisanaux et de la petite production manufacturière. Ainsi, l’informalité Haïtienne est le produit d’un enchevêtrement de facteurs structurels : désengagement de l’État, politiques économiques inadaptées, fragilité institutionnelle, inégalités sociales, et résilience des acteurs face aux crises successives.

2.1 Le commerce informel : une activité prédominante

Le commerce informel constitue la principale source d’emploi en Haïti, en particulier pour les femmes. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT 2019), environ 70% des femmes en emploi en Haïti travaillent dans le commerce informel, notamment comme vendeuses de rue, commerçantes de marché et revendeuses de produits importés.

Les « Madan Sara », ces commerçantes itinérantes qui acheminent des produits agricoles des campagnes vers les marchés urbains, jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement alimentaire du pays (MARNDR 2021). Elles assurent :

-

Le transport et la distribution des produits agricoles entre les zones rurales et les villes;

-

La régulation des prix des denrées alimentaires en fonction de la demande et de l’offre locale;

-

Un soutien économique aux product·eur·rice·s issu·e·s de milieux ruraux, qui dépendent d’elles pour vendre leurs récoltes.

Cependant, ces femmes entrepreneures sont confrontées à plusieurs défis :

-

Absence de protection sociale : elles n’ont pas d’assurance maladie ni de retraite;

-

Insécurité et précarité : les routes non entretenues et le manque d’infrastructures rendent leur travail risqué;

-

Accès limité aux financements : elles dépendent souvent du microcrédit, avec des taux d’intérêt élevés.

Le commerce informel ne se limite pas aux produits agricoles. Il inclut également :

-

La vente de vêtements et de produits importés;

-

Les marchés noirs et la contrefaçon (essence, médicaments, produits électroniques);

-

Les vendeur·euse·s ambulant·e·s de rue proposant divers articles (nourriture, accessoires, téléphonie mobile, etc.).

2.2 L’agriculture et la production artisanale

L’agriculture haïtienne repose majoritairement sur des petites exploitations familiales, où les product·eur·rice·s fonctionnent hors des circuits formels de commercialisation. Le manque d’accès aux intrants agricoles et aux technologies modernes réduit leur productivité (MARNDR 2021).

Les caractéristiques de l’agriculture informelle en Haïti :

-

Prédominance de l’agriculture de subsistance : riz, maïs, manioc, banane plantain;

-

Accès limité aux marchés structurés : les agriculteurs dépendent des intermédiaires (souvent les Madan Sara);

-

Absence de mécanismes de protection : pas d’assurance en cas de catastrophe climatique ou de mauvaise récolte.

De même, l’artisanat constitue une source de revenus importante, notamment dans la fabrication de textiles, de vannerie et de sculptures sur bois. Ce secteur souffre toutefois d’une faible structuration et d’un manque de reconnaissance institutionnelle.

2.3 Les services non régulés : entre survie et précarité

Le secteur informel haïtien comprend aussi une multitude de services non régulés, qui constituent des alternatives aux emplois classiques. Parmi eux, on trouve :

-

Le transport informel : les « tap-taps » (taxis collectifs), motos-taxis, camions de fret opérant sans régulation officielle;

-

Les services domestiques : travailleurs domestiques, aides ménagères, cuisiniers indépendants;

-

Les activités de réparation et de construction : petits maçons, plombiers, mécaniciens, qui travaillent sans contrat formel.

Ces activités jouent un rôle clé dans l’économie locale, mais restent exposées à une grande précarité. Le manque de régulation signifie que les travailleurs n’ont aucune protection légale ni stabilité financière, rendant leur situation vulnérable en cas de crise économique ou sanitaire.

3. Les défis de la formalisation du secteur informel

Le secteur informel haïtien se caractérise par une grande hétérogénéité. Il regroupe une diversité d’activités, allant du micro-commerce ambulant à la production artisanale, en passant par les services domestiques, le transport ou encore les activités agricoles non enregistrées. Cette diversité se manifeste tant sur le plan des secteurs d’activité que sur celui des profils d’acteurs.

Parmi les principales composantes, on distingue :

-

Le petit commerce de rue, souvent exercé par des femmes, notamment les Madan Sara, qui jouent un rôle essentiel dans la circulation des produits entre les zones rurales et urbaines. Elles assurent la distribution de produits agricoles, manufacturés ou importés, en assurant l’approvisionnement quotidien des marchés locaux;

-

Les activités artisanales, comme la menuiserie, la couture, la cordonnerie, la ferronnerie ou la fabrication de produits en paille ou en argile, réalisées dans des ateliers informels ou à domicile, souvent transmises sur plusieurs générations;

-

Le transport informel, en particulier les tap-taps, motos-taxis et camions, qui assurent l’essentiel de la mobilité des personnes et des marchandises, en l’absence de réseau de transport public structuré;

-

Les services à la personne et domestiques, tels que la coiffure, la garde d’enfants, les lessives ou les travaux de maçonnerie et de réparation, exercés sans contrat formel ni couverture sociale;

-

L’agriculture de subsistance, souvent exclue des circuits formels de commercialisation, mais essentielle pour la sécurité alimentaire de millions de familles rurales.

Ces activités, bien qu’informelles, sont hautement organisées. Elles s’appuient sur des réseaux de solidarité, des alliances économiques, des règles tacites de fonctionnement et des systèmes de régulation sociale alternatifs (crédit rotatif, tontines, entraide mutuelle). Sur le plan social, le secteur informel a un impact considérable en termes :

-

D’autonomisation des femmes;

-

De génération de revenus de subsistance;

-

De maintien de la cohésion communautaire;

-

Et de création de systèmes locaux de solidarité et de protection.

Pour autant, les travailleurs et travailleuses de ce secteur restent confrontés à de multiples formes de vulnérabilité :

-

Instabilité des revenus;

-

Absence de droits sociaux;

-

Exposition aux risques sanitaires et climatiques;

-

Harcèlement des autorités locales;

-

Et marginalisation dans les politiques économiques.

Selon la Banque interaméricaine de développement (BID 2020), la formalisation progressive du secteur informel est essentielle pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et augmenter les recettes fiscales de l’État. Cependant, une régularisation brutale risquerait de fragiliser des millions de travailleurs, d’où la nécessité de solutions adaptées et inclusives.

Le secteur informel est un pilier incontournable de l’économie haïtienne, tant en milieu rural qu’urbain. Il permet de générer des revenus pour une grande partie de la population, mais fonctionne sans protection ni reconnaissance institutionnelle. Les défis de sa structuration sont nombreux, mais des initiatives issues de l’ESS pourraient contribuer à une intégration progressive et à une amélioration des conditions de travail des acteurs de ce secteur.

Le secteur informel haïtien constitue une réalité économique massive, complexe et profondément enracinée dans l’histoire sociale du pays. Il fonctionne comme un amortisseur des crises, un levier de survie et un moteur de résilience pour des millions de citoyennes et citoyens. Toutefois, sa reconnaissance institutionnelle reste limitée, et il demeure sous-estimé dans les stratégies nationales de développement.

Loin de proposer sa formalisation brutale ou sa disparition, cette étude invite à repenser le rôle du secteur informel dans le développement territorial, à en valoriser les pratiques positives, à en reconnaître les fonctions socioéconomiques, et à construire des passerelles avec les initiatives issues de l’économie sociale et solidaire. Le défi n’est pas de faire disparaître l’informalité, mais de l’inscrire dans un cadre de justice économique et sociale, où les droits des travailleuses et travailleurs sont protégés, et où les capacités d’innovation des acteurs locaux sont pleinement mobilisées pour construire un avenir plus équitable.

Dans la section suivante, nous examinerons comment le secteur informel contribue à la résilience des populations haïtiennes, en permettant aux ménages de faire face aux crises économiques, politiques et environnementales.

Section 2. Le rôle des marchés informels dans la structuration de l’espace économique

Le secteur informel haïtien joue un rôle fondamental dans l’organisation et le fonctionnement de l’économie locale (Aspilaire 2014). Parmi les éléments structurants de ce secteur, les marchés informels constituent des espaces économiques essentiels, influençant à la fois les dynamiques territoriales, la répartition des activités économiques et les flux de circulation des biens et des personnes.

Dans un pays comme Haïti, où la majorité de la population active opère dans le secteur informel, les marchés informels occupent une place centrale dans l’organisation de la vie économique (Aspilaire 2017). Loin de se réduire à des lieux de commerce marginaux, désordonnés ou illégaux, ces marchés constituent des espaces structurants de l’économie populaire. Ils remplissent plusieurs fonctions essentielles : ils assurent la circulation des biens et des services, facilitent l’accès à l’alimentation et aux produits de première nécessité, génèrent des revenus pour des milliers de ménages, et contribuent à l’animation des espaces urbains et ruraux. Leur importance dépasse ainsi le cadre strict de l’échange marchand pour toucher aux dimensions sociales, territoriales et politiques du développement.

Cette section examine comment les marchés informels structurent l’espace économique haïtien, en analysant :

- Leur rôle dans la distribution des biens et des services

- Leur impact sur l’organisation urbaine et territoriale

- Les défis et opportunités liés à leur intégration dans une économie plus formelle et durable

1. Les marchés informels

Les marchés informels haïtiens se caractérisent par leur extrême diversité. Ils prennent la forme de marchés permanents (comme le marché en fer au centre de Port-au-Prince), de marchés hebdomadaires (souvent ruraux ou semi-urbains), de points de vente ambulants, ou de plateformes d’échange mobiles entre zones de production et de consommation (Lamaute-Brisson 2003). On y retrouve une grande variété de produits : denrées alimentaires, vêtements, produits manufacturés, artisanat, matériaux de construction, objets recyclés, etc.

Ces marchés ne sont pas des lieux anarchiques, bien qu’ils soient souvent mal reconnus par les pouvoirs publics. Ils fonctionnent selon des règles internes, parfois tacites, parfois formalisées au sein de structures de gestion informelle :

-

Attribution des espaces;

-

Tarification;

-

Organisation logistique;

-

Modes de résolution des conflits.

Des comités de marchandes, des chefs de zone ou des associations de commerçant·e·s assurent souvent un rôle de médiation et d’auto-régulation, en l’absence d’une présence effective de l’État local (Banque Mondiale 2021).

En ce sens, les marchés informels constituent des micro-systèmes économiques auto-organisés, qui permettent la fluidité des échanges, la fixation des prix selon des logiques d’ajustement local, et la gestion des risques liés à l’offre et à la demande. Ils constituent aussi des lieux de production : certaines commerçantes transforment les produits agricoles (moulins, séchage, conservation, cuisine de rue), d’autres vendent des biens manufacturés à domicile ou en atelier.

Les marchés informels haïtiens fonctionnent comme des hubs économiques, connectant les zones rurales et urbaines à travers des réseaux de distribution souples et adaptatifs :

-

Approvisionnement des villes et des campagnes :

-

Les commerçant·e·s provenant de milieux ruraux viennent y vendre leurs produits agricoles (riz, maïs, manioc, légumes, fruits, viande, poisson);

-

Les marchandises importées, notamment les produits manufacturés, les textiles et les appareils électroniques, y sont revendues à des prix compétitifs.

-

-

Flexibilité des circuits de distribution :

-

Contrairement aux grandes surfaces et aux commerces formels, les marchés informels fonctionnent avec peu de barrières d’entrée, permettant à une grande diversité de vend·eur·euse·s et d’achet·eur·euse·s d’y participer;

-

Ils s’adaptent rapidement aux fluctuations économiques et à la disponibilité des produits, garantissant une certaine stabilité d’approvisionnement en période de crise.

-

En Haïti, où une grande partie de la population vit avec moins de 3 dollars par jour (Banque Mondiale 2021), le marché informel est un espace où les consommateurs peuvent acheter des biens à moindre coût, grâce à :

-

Une absence de taxation et de frais fixes : contrairement aux magasins formels, les vendeurs de rue n’ont pas à payer de lourdes charges fiscales ou de loyer.

-

Des produits vendus en petites quantités : pour s’adapter aux faibles revenus des consommateurs, certain·e·s commerçant·e·s proposent des produits à l’unité ou en très petites portions (ex. : huile, riz, sucre en sachets de faible grammage).

Exemple : le marché de Croix-des-Bossales

Situé à Port-au-Prince, ce marché est l’un des plus grands et des plus dynamiques du pays. Il constitue un nœud central du commerce informel, où se rencontrent les agricult·eur·rice·s, les Madan Sara (commerçantes itinérantes), les importat·eur·rice·s de produits étrangers et les petits détaillants urbains. Ce marché joue un rôle clé dans la fixation des prix des denrées alimentaires, influençant l’ensemble du réseau économique haïtien.

2. L’impact des marchés informels sur l’organisation urbaine et territoriale

Les marchés informels ne sont pas distribués aléatoirement dans l’espace : ils répondent à des logiques géographiques, sociales et économiques précises. Ils s’inscrivent dans des réseaux territoriaux complexes, articulant espaces urbains, zones périurbaines et milieux ruraux.

En milieu urbain, les marchés de rue jouent un rôle fondamental dans l’approvisionnement quotidien des ménages. Ils s’installent de façon dense dans les zones de forte fréquentation : carrefours, arrêts de transport, quartiers populaires.

En milieu rural, les marchés hebdomadaires assurent une fonction de connexion entre les product·eur·rice·s et les commerçant·e·s. Ils permettent la sortie des produits agricoles, la diffusion de biens de consommation, et la circulation d’informations et de ressources.

Dans les zones frontalières, notamment avec la République dominicaine, des marchés binationaux informels s’organisent selon des logiques transfrontalières de complémentarité, d’échange et d’interdépendance.

Ces marchés construisent des territoires économiques vivants, qui échappent à la vision strictement administrative du territoire. Ils structurent les flux économiques, déterminent l’usage du sol, influencent les mobilités, et façonnent des centralités alternatives. À Port-au-Prince, les grands marchés informels dessinent une géographie fonctionnelle propre, parallèle à l’organisation officielle des espaces urbains (Lamaute-Brisson 2003). Ils jouent un rôle de polarisation, en attirant des flux de marchandises, de personnes et de capitaux.

Les marchés informels ne fonctionnent pas en vase clos; ils sont intégrés dans des circuits économiques plus vastes, reliant :

- Les zones rurales de production : où les produits agricoles et artisanaux sont produits;

- Les marchés régionaux : où ces produits sont acheminés et redistribués;

- Les marchés urbains : où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux.

Cette organisation permet une circulation fluide des produits à travers le pays, même en l’absence de structures logistiques formelles.

Malgré leur importance économique, les marchés informels posent des problèmes d’urbanisme et de gestion des espaces publics :

-

Encombrement des rues et des places publiques, entravant la circulation et l’accès aux infrastructures essentielles;

-

Manque d’infrastructures de base (sanitaires, points d’eau, systèmes de gestion des déchets), rendant ces espaces insalubres;

-

Conflits entre les autorités locales et les commerçant·e·s : dans certaines villes, les municipalités tentent de relocaliser les marchés informels, entraînant des tensions sociales.

Exemple : les tentatives de relocalisation des marchés à Port-au-Prince

Les autorités haïtiennes ont tenté à plusieurs reprises de déplacer les marchés informels vers des zones plus organisées. Cependant, ces initiatives se heurtent à une résistance des vendeurs, qui craignent une baisse de leur clientèle et une perte de revenus. Nombre de commerçant·e·s continuent ainsi à occuper des espaces publics centraux, malgré les interdictions.

3. Défis et opportunités pour l’intégration des marchés informels dans l’économie formelle

Souvent réduits à des lieux de précarité, les marchés informels sont aussi des espaces d’innovation sociale et économique. Les commerçantes et commerçants développent des stratégies sophistiquées pour sécuriser leurs revenus, fidéliser leur clientèle, gérer les aléas de l’approvisionnement, ou faire face à la concurrence. Ils innovent dans les modes de vente (étals mobiles, crédit informel, diversification des produits), dans l’usage de la technologie (applications de paiement mobile, diffusion sur réseaux sociaux), ou dans la gestion collective (tontines de marché, caisses solidaires, coopératives d’approvisionnement).

Par ailleurs, les marchés informels remplissent une fonction essentielle de résilience territoriale. En contexte de crise (séisme, pandémie, instabilité politique), ils permettent la continuité des circuits d’approvisionnement, la circulation rapide des biens, et une certaine stabilité économique dans les quartiers populaires. Contrairement aux circuits formels souvent désorganisés en période de crise, les circuits informels font preuve d’une adaptabilité remarquable, grâce à la proximité entre product·eur·rice·s et consommat·eur·rice·s, à la flexibilité des acteurs, et à l’ancrage dans les réseaux sociaux de solidarité.

Leur importance est particulièrement visible dans le cas des femmes commerçantes, qui constituent la majorité des opérateur·rice·s économiques informel·le·s. Le rôle des Madan Sara dans l’acheminement des denrées agricoles depuis les campagnes vers les centres urbains est décisif. Elles assurent la logistique, le financement, la négociation et la redistribution, dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Leur capacité à entretenir des réseaux de confiance et à maintenir des flux réguliers malgré l’insécurité, les catastrophes naturelles ou les blocages politiques, témoigne d’un savoir-faire économique et logistique qui mérite reconnaissance (Rakowski 1994).

Malgré leur rôle central, les marchés informels souffrent d’un manque de reconnaissance institutionnelle. Ils sont souvent considérés comme des espaces illégaux, insalubres ou à « nettoyer » dans le cadre de politiques de modernisation urbaine. Cette vision technocratique conduit à des évictions, à des politiques répressives ou à des plans d’aménagement urbain qui ignorent les dynamiques économiques existantes.

Pourtant, plusieurs expériences montrent qu’une intégration progressive des marchés informels dans les politiques publiques est non seulement possible, mais souhaitable. Cela passe par :

-

La reconnaissance juridique des activités;

-

La mise à disposition d’infrastructures adaptées (espaces couverts, eau, électricité, sanitaires);

-

La création de mécanismes de concertation avec les associations de commerçants;

-

Et l’accès à des services de base (crédit, formation, sécurité sociale).

Dans certaines communes, des projets pilotes ont permis de réaménager des marchés en co-construction avec les acteurs concernés, en valorisant les logiques spatiales existantes plutôt qu’en les remplaçant (BID 2020). Ces démarches participatives, bien que rares, montrent la possibilité de repenser la place des marchés informels dans l’économie urbaine et territoriale.

En somme, les marchés informels haïtiens jouent un rôle fondamental dans la structuration de l’espace économique, bien au-delà de leur fonction marchande apparente. Ils organisent les flux de biens et de personnes, structurent les territoires, soutiennent les dynamiques de résilience, et incarnent des formes de rationalité économique alternatives. Loin d’être un désordre à réguler, ils sont des espaces fonctionnels, dynamiques, porteurs de cohésion sociale et de redistribution économique.

Reconnaître leur valeur, c’est changer de regard sur l’économie populaire. C’est aussi une condition pour construire des politiques publiques de développement territorial inclusives, ancrées dans les pratiques existantes, et respectueuses des acteurs qui, au quotidien, font vivre l’économie haïtienne. Les marchés informels, en tant que lieux d’innovation, de solidarité et de pouvoir économique féminin, méritent une attention stratégique dans toute vision de transformation économique du pays. L’analyse de ces marchés est cruciale pour comprendre les dynamiques économiques locales et identifier des pistes d’action pour un développement plus inclusif et durable.

Section 3. Impact des politiques publiques sur le secteur informel

Le secteur informel haïtien, bien qu’il constitue la colonne vertébrale de l’économie nationale, entretient une relation complexe, souvent conflictuelle ou ambivalente, avec les politiques publiques. Tantôt ignoré, tantôt réprimé, parfois instrumentalisé ou soutenu à la marge, il reste le plus souvent exclu de manière structurelle des dispositifs d’appui institutionnels, des cadres juridiques, fiscaux ou sociaux, et des stratégies nationales de développement.

Le secteur informel haïtien constitue la principale source d’emploi et de revenus pour une large part de la population, en particulier pour les femmes et les jeunes. Malgré son poids économique considérable — représentant plus de 80% des emplois et environ 55% du PIB (Banque Mondiale 2021) — ce secteur reste mal encadré, faiblement intégré aux stratégies de développement et souvent perçu comme un obstacle à la modernisation de l’économie.

Face à ce paradoxe, les politiques publiques haïtiennes oscillent entre tentatives de régulation et mesures d’exclusion, sans parvenir à structurer efficacement ce secteur. Cette section propose une analyse critique de l’impact des politiques publiques sur le secteur informel haïtien, en s’intéressant à la fois aux effets de l’inaction, aux formes de régulation autoritaire, aux tentatives ponctuelles d’intégration, et aux perspectives de reconnaissance et d’accompagnement.

1. La régulation du secteur informel en Haïti

L’histoire économique haïtienne est marquée par une vision élitiste et centralisée du développement, dans laquelle le secteur informel a longtemps été perçu comme un signe d’archaïsme, de désordre ou de sous-développement. Les politiques publiques, notamment depuis l’époque des dictatures duvaliéristes jusqu’aux gouvernements contemporains, ont souvent privilégié des logiques de croissance exogène, d’investissements étrangers et de modernisation des infrastructures, sans prise en compte réelle des dynamiques économiques populaires. Cette approche a contribué à l’invisibilisation du secteur informel dans les cadres de planification économique.

Ainsi, la majorité des plans de développement, des budgets publics, des politiques de l’emploi ou de la formation professionnelle ne prennent pas en compte les spécificités du secteur informel. Celui-ci est soit exclu des statistiques officielles, soit fusionné dans des agrégats macroéconomiques sans traitement différencié. Cette absence de reconnaissance a pour conséquence directe :

-

Le non-accès à la sécurité sociale;

-

L’exclusion du crédit bancaire formel;

-

La non-éligibilité aux marchés publics;

-

Et une précarité juridique généralisée pour les millions de travailleuses et travailleurs concernés.

Dans les rares cas où le secteur informel est pris en compte, c’est souvent à travers des logiques de contrôle, de répression ou de « nettoyage » urbain. Les autorités municipales et nationales interviennent régulièrement pour déloger des commerçant·e·s de rue, détruire des marchés jugés illégaux, ou imposer des régulations sans concertation. Ces interventions, justifiées au nom de la salubrité publique, de la sécurité ou de l’aménagement urbain, se traduisent souvent par des violences institutionnelles, des pertes de revenus, et un climat d’insécurité économique pour les petits opérateurs informels.

Plusieurs études ont documenté les effets délétères de ces politiques répressives :

-

Des déplacements forcés de commerçant·e·s;

-

La destruction de stocks de marchandises;

-

L’aggravation de la pauvreté;

-

Et une perte de confiance envers les institutions publiques (PNUD 2021).

Ces pratiques révèlent une incompréhension profonde du rôle économique et social du secteur informel, ainsi qu’un écart croissant entre les institutions formelles et les réalités vécues par les populations. Elles traduisent aussi un déficit de dialogue entre les autorités publiques et les acteurs du terrain, en particulier les associations de commerçants, les collectifs de marchés ou les organisations de défense des travailleurs informels.

Exemple : La tentative d’enregistrement des travailleurs informels à Port-au-Prince

En 2017, le gouvernement haïtien a lancé une initiative visant à immatriculer les petits commerçants et vendeurs ambulants pour leur permettre d’accéder à des services bancaires et de bénéficier d’une reconnaissance juridique. Cependant, cette mesure a rencontré un faible taux d’adhésion : les vend·eur·euse·s craignaient que l’immatriculation entraîne une augmentation des taxes et une surveillance accrue, sans contrepartie en termes de services et de protection sociale (BID 2020).

Un autre levier de régulation du secteur informel a été la mise en place de taxes locales sur les commerçant·e·s de rue et les marchand·e·s de marchés. Toutefois, ces taxes sont souvent perçues comme :

-

Arbitraires et injustes, car elles ne s’accompagnent pas d’une amélioration des infrastructures ou des services.

-

Mal gérées, une partie des fonds collectés disparaissant à cause de la corruption administrative.

-

Excluantes, car elles pèsent davantage sur les petits commerçants que sur les grandes entreprises opérant en toute opacité fiscale.

L’État haïtien a également tenté de structurer le commerce informel en construisant des marchés municipaux et en réglementant les espaces de vente. Cependant, ces initiatives se sont souvent soldées par des échecs, notamment à cause :

-

D’un manque de concertation avec les commerçant·e·s informel·le·s, qui refusent d’abandonner leurs emplacements stratégiques dans les centres urbains.

-

D’infrastructures mal adaptées, parfois éloignées des zones de forte affluence.

-

De l’insécurité et du manque d’entretien des marchés publics, ce qui pousse les commerçants à préférer les espaces informels.

Exemple : Le marché de Tabarre

Construit par les autorités locales pour regrouper les vend·eur·euse·s de rue, ce marché est resté quasiment vide, car les commerçant·e·s préféraient conserver leurs places dans les quartiers plus fréquentés de Port-au-Prince. Ce projet illustre les limites d’une régulation descendante, imposée sans prendre en compte les réalités économiques des vend·eur·euse·s informel·le·s (PNUD 2021).

2. L’exclusion des travailleuses et travailleurs informel·le·s

Face à la reconnaissance croissante du poids économique du secteur informel, certaines politiques publiques ont tenté d’en promouvoir la formalisation, en incitant les entrepreneur·e·s informels à s’immatriculer, à payer des taxes, ou à se structurer sous forme d’entités juridiques. Si cette approche part d’une volonté légitime d’inclusion, elle souffre souvent de trois limites majeures :

-

Une méconnaissance des contraintes des acteurs informels : pour de nombreux petit·e·s commerçant·e·s ou product·eur·rice·s, la formalisation représente un coût élevé, un risque de surveillance fiscale, et un ensemble de démarches administratives complexes dans un contexte d’analphabétisme ou de faible maîtrise des outils numériques;

-

L’absence d’incitations réelles à la formalisation : les programmes de formalisation ne s’accompagnent pas toujours de contreparties concrètes (accès au crédit, sécurité sociale, appui technique), ce qui limite fortement leur attractivité;

-

Une logique descendante et technocratique : ces politiques sont souvent conçues sans concertation avec les premiers concernés, ce qui renforce le sentiment d’imposition et de défiance.

En Haïti, les programmes d’immatriculation commerciale ou d’encadrement des marchés informels ont rencontré un faible taux d’adhésion. L’exemple du registre des petites entreprises ou des tentatives de cartographie des marchés urbains montre que, sans accompagnement de proximité, sans simplification administrative et sans reconnaissance symbolique, la formalisation demeure perçue comme une contrainte plutôt que comme une opportunité (PNUD 2020).

Faute de solutions efficaces pour intégrer le secteur informel dans l’économie formelle, l’État haïtien adopte parfois des politiques d’exclusion et de répression, visant à évincer les commerçants de l’espace public sous prétexte d’assainissement urbain et de modernisation :

-

Expulsions forcées des marchés de rue, notamment à Port-au-Prince et Cap-Haïtien.

-

Destruction des stands et confiscation des marchandises par la police municipale.

-

Interdictions de vente dans certaines zones touristiques et administratives, ce qui limite les opportunités des petits commerçants.

Ces mesures, loin d’inciter à la formalisation, aggravent la précarisation des travailleurs informels, qui perdent leur source de revenus et se retrouvent encore plus marginalisés.

Exemple : Les expulsions du Champ de Mars à Port-au-Prince

En 2018, la mairie de Port-au-Prince a mené une vaste opération d’expulsion des vend·eur·euse·s de rue opérant autour du Champ de Mars, afin de « réhabiliter » l’espace. Cette initiative a provoqué de nombreuses contestations, car aucune alternative viable n’a été proposée aux commerçant·e·s concerné·e·s (OIT 2019).

L’exclusion du secteur informel ne passe pas seulement par la répression, mais aussi par l’absence de politiques de soutien adaptées aux travaill·eur·euse·s informel·le·s.

-

Accès limité au crédit : les banques exigent souvent des garanties que les travaill·eur·euse·s informel·le·s ne peuvent pas fournir.

-

Absence de protection sociale : pas de couverture maladie, de retraite ou d’assurance chômage pour les acteurs de l’informel.

-

Aucune représentation institutionnelle : les travaill·eur·euse·s informel·le·s n’ont pas de syndicats ou d’associations capables de défendre leurs droits.

3. Vers une régulation plus inclusive du secteur informel

Plutôt que d’adopter des politiques de répression ou de taxation excessive, Haïti gagnerait à mettre en place une régulation plus inclusive et adaptée aux réalités locales.

Quelques pistes d’amélioration :

- Encourager la formalisation progressive :

- Réduire les barrières administratives et simplifier les démarches d’enregistrement des entreprises informelles.

- Offrir des incitations fiscales pour encourager les travaill·eur·euse·s informel·le·s à intégrer l’économie formelle sans risque immédiat de taxation excessive.

- Créer des infrastructures adaptées :

- Développer des marchés municipaux attractifs et bien situés, avec des services essentiels (sécurité, assainissement, éclairage).

- Instaurer des espaces de commerce réglementés, où les travaill·eur·euse·s informel·le·s peuvent exercer leur activité en toute légalité.

- Faciliter l’accès aux financements et à la protection sociale :

- Développer des programmes de microfinance adaptés aux commerçant·e·s et artisan·e·s informel·le·s.

- Mettre en place un système de protection sociale flexible, basé sur des cotisations adaptées aux revenus des travailleurs informels.

L’État haïtien oscille entre régulation inadaptée et exclusion des travaill·eur·euse·s informel·le·s, sans véritable stratégie d’intégration. Pourtant, une approche plus inclusive et progressive permettrait de transformer le secteur informel en un levier de croissance économique durable. Plutôt que de percevoir l’informel comme un problème à éradiquer, il est essentiel de reconnaître son rôle central dans l’économie et de mettre en place des politiques adaptées à sa structuration progressive.

En somme, les politiques publiques en Haïti ont historiquement entretenu un rapport problématique avec le secteur informel : tantôt ignoré, tantôt réprimé, rarement soutenu de manière cohérente. Pourtant, ce secteur représente une composante vitale de l’économie nationale, un réservoir d’emploi, un vecteur de résilience et un espace d’innovation sociale. Son exclusion des stratégies de développement nuit non seulement aux acteurs concernés, mais aussi à la construction d’un projet économique plus équitable et durable pour le pays.

L’heure est venue de dépasser les approches répressives ou technocratiques, pour construire des politiques publiques fondées sur la reconnaissance, la concertation et l’accompagnement progressif. Cela implique un investissement politique fort, une transformation des imaginaires institutionnels, et une volonté de co-construire avec les acteurs de l’économie populaire les fondations d’un développement réellement endogène, équitable et démocratique.

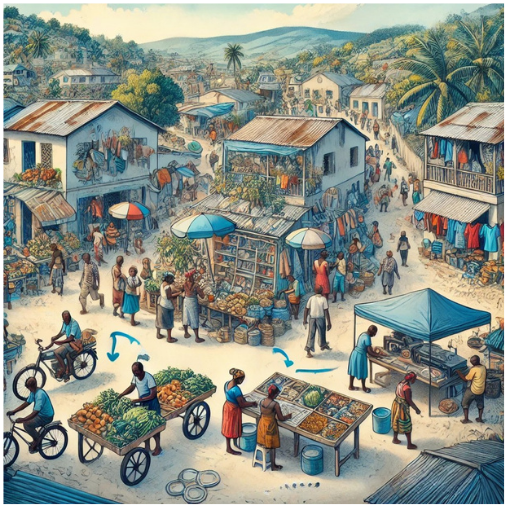

Source : Conception de l’auteur avec Canva

L’illustration met en avant le rôle central du secteur informel dans l’économie haïtienne, mettant en scène les différents acteurs qui en dépendent pour leur survie économique et leur résilience. Voici les éléments clés représentés :

-

Le marché informel et la dynamique commerciale. Un marché en plein air illustre l’importance du commerce informel comme principal moyen d’échange de biens et services en Haïti. Les vend·eur·euse·s proposent des produits agricoles, des textiles, et des articles ménagers, montrant la diversité des biens disponibles et le rôle du marché dans l’approvisionnement des ménages. Le marché représente un point de rencontre économique essentiel pour les petit·e·s commerçant·e·s et product·eur·rice·s loc·aux·ales, souvent exclu·e·s du commerce formel;

-

Les petits ateliers et entreprises artisanales. En arrière-plan, des ateliers de taill·eur·euse·s, de cordonnier·e·s et de restaurat·eur·rice·s informel·le·s illustrent l’importance du travail artisanal et des services de proximité. Ces petits ateliers montrent que l’informalité ne concerne pas seulement le commerce, mais aussi la production et la transformation de biens. La diversité des métiers présents démontre la capacité du secteur informel à absorber une grande partie de la main-d’œuvre exclue du marché du travail formel;

-

Le rôle des microfinances et réseaux de solidarité. Un agent de microfinance est en train d’interagir avec des entrepreneur·e·s informel·le·s, représentant les initiatives de crédit solidaire et les mutuelles d’épargne qui permettent aux petit·e·s commerçant·e·s d’investir dans leurs activités. Ce détail illustre l’un des rares mécanismes de soutien financier accessibles aux travaill·eur·euse·s informel·le·s, en l’absence de crédits bancaires classiques. Il met en avant les formes d’entraide et d’auto-organisation typiques du secteur informel haïtien;

-

La résilience et l’autonomie économique des acteurs. L’image traduit une économie parallèle dynamique et essentielle à la survie des populations urbaines et rurales. Les échanges dans le marché et les petites entreprises illustrent une résilience économique fondée sur la flexibilité, l’adaptation et la solidarité entre commerçant·e·s. On observe une absence des institutions formelles de régulation, soulignant le vide laissé par l’État dans l’encadrement et la protection des travaill·eur·euse·s du secteur informel.

L’illustration met en évidence plusieurs caractéristiques clés du secteur informel en Haïti :

-

Son rôle vital dans la création d’emplois et la distribution des biens et services essentiels;

-

L’importance des réseaux de solidarité et du microcrédit pour compenser l’absence d’accès aux financements classiques;

-

Le manque de reconnaissance officielle et l’absence de régulation de ces activités, ce qui limite leur potentiel de croissance et les expose à de nombreuses vulnérabilités.

Cette image illustre donc les paradoxes du secteur informel : il est à la fois un moteur de résilience et un facteur d’exclusion socio-économique, nécessitant des politiques publiques adaptées pour renforcer son intégration dans l’économie nationale tout en protégeant les travailleurs qui en dépendent.

L’ESS peut jouer un rôle clé dans l’amélioration des conditions du secteur informel en proposant des mécanismes de régularisation, d’inclusion financière et de formation pour les entrepreneur·e·s informel·le·s. Cette approche permettrait d’améliorer la productivité du secteur, de garantir des revenus plus stables aux travailleur·euse·s informel·le·s et d’assurer une meilleure couverture sociale. Ainsi, une politique publique intégrant l’ESS pourrait structurer et formaliser progressivement le secteur informel, tout en conservant sa flexibilité et sa capacité d’adaptation aux réalités locales.

Conclusion du chapitre

Le secteur informel haïtien constitue une composante essentielle de l’économie nationale, représentant plus de 80% des emplois et environ 55% du PIB (Banque Mondiale 2021). Il est le principal vecteur de résilience économique et sociale, permettant à des millions de Haïtien·ne·s de générer des revenus et de subvenir aux besoins de leurs familles, en l’absence d’opportunités dans l’économie formelle.

À travers l’analyse de ce chapitre, nous avons mis en évidence le rôle structurant du secteur informel dans l’espace économique haïtien. Les marchés informels, en particulier, jouent un rôle clé dans la distribution des biens, la régulation des prix et l’intégration des circuits économiques locaux. Ils fonctionnent comme des hubs économiques, reliant les zones rurales et urbaines, et facilitent l’accessibilité aux biens de première nécessité pour les populations à faible revenu.

Cependant, malgré son importance, le secteur informel demeure mal encadré par les politiques publiques. L’État haïtien oscille entre tentatives de régulation et stratégies d’exclusion, sans parvenir à structurer efficacement ce secteur. Les efforts de formalisation ont souvent échoué en raison de la complexité administrative, du manque d’infrastructures adaptées et de l’absence d’incitations fiscales attractives. Par ailleurs, les politiques répressives, telles que les expulsions forcées des vend·eur·euse·s ambulant·e·s et l’imposition de taxes disproportionnées, ont aggravé la précarité des travaill·eur·euse·s informel·le·s au lieu de les intégrer progressivement dans l’économie formelle.

Pour que le secteur informel puisse jouer pleinement son rôle de moteur de résilience et de développement, il est nécessaire d’adopter une approche plus inclusive et progressive. Plusieurs pistes de solutions émergent :

- Favoriser une formalisation progressive : simplifier les démarches administratives, offrir des avantages fiscaux temporaires aux petits entrepreneur·e·s et faciliter l’enregistrement des travaill·eur·euse·s informel·le·s.

- Développer des infrastructures adaptées : moderniser les marchés informels, améliorer les réseaux de transport et garantir un accès à l’électricité, à l’eau potable et aux services sanitaires.

- Créer des dispositifs de financement inclusifs : développer des programmes de microfinance spécifiques au secteur informel, adaptés aux réalités économiques des petit·e·s commerçant·e·s.

- Mettre en place une protection sociale flexible : proposer un modèle de cotisation basé sur les revenus des travailleurs informels pour leur garantir un minimum de protection sociale.

- Renforcer le dialogue entre l’État et les travaill·eur·euse·s informel·le·s : encourager la création de syndicats et de coopératives pour mieux structurer les revendications et besoins des acteurs du secteur.

Ce chapitre a démontré que le secteur informel ne doit pas être perçu comme un obstacle au développement, mais comme un levier essentiel pour une économie plus inclusive. La prochaine étape consiste à examiner le rôle des femmes dans l’économie informelle et dans l’économie sociale et solidaire (ESS). En effet, les femmes occupent une place centrale dans ces dynamiques, notamment dans le commerce de rue, l’agriculture et les initiatives communautaires. Cependant, elles sont confrontées à des défis spécifiques, notamment en matière d’accès au crédit, de reconnaissance institutionnelle et de conditions de travail.

La suite de cet ouvrage analysera donc les dynamiques entrepreneuriales des femmes et leur impact sur l’économie haïtienne, en s’interrogeant sur les moyens de renforcer leur inclusion et leur autonomie économique.