La participation des femmes à l’économie rurale et solidaire

Introduction

En Haïti, les femmes jouent un rôle central dans la dynamique économique des territoires, particulièrement dans les zones rurales où l’accès aux services publics, aux infrastructures et aux opportunités d’emploi est limité. À la fois productrices, commerçantes, organisatrices de réseaux d’échange et gardiennes des savoir-faire locaux, elles constituent les piliers invisibles, mais incontournables de l’économie populaire (Banque Mondiale 2021). Pourtant, leur contribution économique reste largement sous-estimée, sous-valorisée, voire effacée des statistiques officielles et des politiques publiques. Ce paradoxe entre rôle vital et invisibilité institutionnelle est au cœur des réflexions sur la participation des femmes à l’économie rurale et solidaire.

Dans un contexte de précarité généralisée, d’insécurité foncière, de désengagement de l’État et de marginalisation socio-économique, les femmes rurales développent des stratégies de résilience économique, en s’appuyant sur des formes collectives et solidaires d’organisation. Elles mobilisent des ressources limitées pour assurer la subsistance des ménages, elles investissent dans des circuits informels de production et de distribution, et elles s’engagent dans des dynamiques communautaires qui relèvent pleinement de l’économie sociale et solidaire (ESS), même si elles n’en portent pas toujours le nom.

L’entrepreneuriat féminin rural, tel qu’il se manifeste en Haïti, dépasse donc la simple logique marchande ou commerciale (Aspilaire 2017). Il s’inscrit dans une économie de la vie, du soin, de la reproduction sociale et de la solidarité. Il repose sur des valeurs de coopération, de réciprocité, de mutualisation et d’ancrage territorial, en cohérence avec les principes fondamentaux de l’ESS. En ce sens, les initiatives économiques portées par les femmes en milieu rural constituent des expériences concrètes de transformation sociale, en rupture avec les modèles capitalistes traditionnels centrés sur la performance individuelle et l’accumulation du profit.

Cependant, malgré leur potentiel et leur pertinence, ces initiatives sont confrontées à de multiples contraintes structurelles :

-

L’accès inégal à la terre, au crédit et à la formation;

-

La surcharge de travail liée aux responsabilités domestiques;

-

Les normes patriarcales limitant leur autonomie décisionnelle;

-

La faible représentation dans les instances de gouvernance économique;

-

Et l’absence de dispositifs publics de soutien adaptés à leurs réalités spécifiques.

Dès lors, analyser la participation des femmes à l’économie rurale et solidaire en Haïti implique non seulement de rendre visibles leurs pratiques et leurs savoirs, mais aussi de questionner les rapports de pouvoir, les inégalités de genre et les logiques d’exclusion qui traversent les structures économiques et sociales du pays (Jean-Gilles et Paul 2023). Trois axes d’analyse structureront notre réflexion :

- Le rôle des femmes dans l’agriculture et le commerce rural : en quoi sont-elles des actrices clés du développement territorial?

- Les dynamiques de l’économie solidaire et les initiatives collectives féminines : comment les femmes s’organisent-elles pour pallier l’absence de soutien institutionnel?

- Les obstacles et leviers d’émancipation : quelles politiques et stratégies peuvent favoriser l’inclusion économique des femmes dans l’économie rurale et solidaire?

Ce chapitre propose d’explorer de manière approfondie les formes d’engagement économique des femmes rurales haïtiennes, en les replaçant dans le cadre plus large des théories féministes de l’économie solidaire, des approches intersectionnelles du développement et des dynamiques de territorialisation des activités économiques. À travers une approche combinant analyses économiques, études de terrain et références académiques, ce chapitre mettra en lumière les contributions essentielles des femmes à l’économie haïtienne et proposera des pistes pour renforcer leur impact et leur autonomie.

Il s’agira notamment :

-

Dans une première section, de caractériser les différentes formes de participation des femmes à l’économie rurale et solidaire, en identifiant les secteurs d’activité concernés, les modes d’organisation utilisés (coopératives, tontines, groupements, associations) et les logiques de production et de reproduction mises en œuvre;

-

Dans une deuxième section, d’analyser les obstacles structurels, sociaux, culturels et politiques auxquels les femmes font face dans le déploiement de leurs activités économiques, en mettant en lumière les mécanismes d’exclusion et de discrimination qui limitent leur autonomisation;

-

Enfin, dans une troisième section, d’interroger les leviers d’action possibles pour renforcer l’entrepreneuriat féminin solidaire en milieu rural, à travers des politiques publiques inclusives, des dispositifs d’accompagnement sur mesure, la reconnaissance des savoirs locaux, et la promotion d’une économie féministe des territoires.

L’ambition de ce chapitre est double : d’une part, reconnaître la centralité des femmes dans l’économie rurale haïtienne; d’autre part, proposer des pistes concrètes pour que leur participation ne soit plus seulement tolérée ou marginalisée, mais pleinement valorisée et soutenue comme moteur de transformation économique, sociale et territoriale.

Section 1. L’importance des femmes entrepreneures dans le secteur agricole et du commerce

Les femmes occupent une place centrale dans l’économie haïtienne, notamment dans les secteurs agricoles et commerciaux, qui constituent les piliers du marché du travail informel et de l’économie sociale et solidaire (ESS). En Haïti, près de 60% des femmes en emploi travaillent dans le secteur informel, principalement dans l’agriculture de subsistance et le commerce de produits alimentaires et manufacturés (Banque Mondiale 2021). Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans la production, la transformation et la distribution des denrées alimentaires, assurant une fonction vitale de régulation économique et sociale au sein des communautés. Cependant, leur contribution reste sous-évaluée et leur accès aux ressources économiques est limité par des inégalités structurelles, un manque de reconnaissance institutionnelle et des contraintes socioculturelles (MEF 2020).

En Haïti, les femmes constituent la colonne vertébrale de l’économie rurale. Leur implication dans les activités agricoles et commerciales dépasse de loin la simple contribution ponctuelle ou domestique : elles assument des rôles multiples et essentiels dans les chaînes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution. Ces femmes entrepreneures, souvent invisibilisées dans les politiques publiques et les statistiques officielles, sont pourtant au cœur des dynamiques économiques locales, en particulier dans les milieux ruraux et périurbains. Cette section analysera le rôle des femmes entrepreneures dans le secteur agricole et du commerce, en mettant en évidence leur impact économique, les défis auxquels elles sont confrontées et les perspectives pour améliorer leur autonomisation.

1. Le rôle clé des femmes dans l’agriculture haïtienne

L’agriculture demeure un secteur vital en Haïti, employant près de 50% de la population active, en grande majorité dans des formes informelles et non mécanisées. Les femmes y occupent une place déterminante, quoique souvent sous-évaluée. Elles interviennent à toutes les étapes du cycle agricole :

-

Préparation des sols;

-

Semis;

-

Entretien des cultures;

-

Récolte;

-

Transformation des produits;

-

Et vente sur les marchés.

Malgré leur engagement massif, les femmes rurales haïtiennes ne bénéficient pas d’un accès égal aux ressources productives, en particulier à la terre, aux crédits agricoles, aux intrants modernes, à l’eau d’irrigation et aux services de vulgarisation technique (FAO 2020). Cette inégalité structurelle est renforcée par des normes patriarcales qui attribuent aux hommes la propriété formelle de la terre, même lorsque ce sont les femmes qui l’exploitent.

Les données de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI 2020) révèlent que moins de 15% des titres fonciers en milieu rural sont enregistrés au nom des femmes. Or, sans titres de propriété, elles ne peuvent pas garantir un prêt, sécuriser leur activité, ni intégrer les programmes de soutien public à l’agriculture.

Malgré ces obstacles, les femmes paysannes déploient des stratégies innovantes de survie et de coopération. Elles s’organisent en groupements agricoles féminins, créent des jardins communautaires, pratiquent des cultures vivrières résilientes (manioc, maïs, patate douce), et développent des formes d’agriculture de proximité, souvent liées à la vente directe sur les marchés locaux. Dans certaines régions (Artibonite, Grand’Anse, Plateau Central), ces initiatives ont permis non seulement de renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi d’ancrer localement des pratiques agroécologiques, respectueuses de l’environnement et adaptées au changement climatique (Jean-Gilles et Paul 2023).

Selon la FAO (2020), les exploitations agricoles dirigées par des femmes en Haïti sont souvent plus résilientes, car elles sont intégrées dans des réseaux de solidarité communautaire, où le partage des ressources et des connaissances est une pratique courante.

Malgré leur engagement dans le secteur agricole, les femmes font face à des obstacles structurels qui limitent leur productivité et leur rentabilité :

-

Accès limité à la terre :

-

En Haïti, moins de 20% des terres agricoles sont détenues par des femmes (FAO 2020);

-

La transmission foncière se fait souvent par héritage masculin, excluant les femmes de la propriété foncière.

-

-

Difficulté d’accès aux crédits agricoles :

-

Les banques exigent des garanties foncières ou des actifs, ce que les femmes ne peuvent souvent pas fournir;

-

Seulement 5% des crédits agricoles sont attribués aux exploitations féminines (BID 2020).

-

-

Faible accès aux intrants et aux technologies agricoles modernes :

-

Peu de femmes ont accès aux semences améliorées, aux engrais et aux équipements agricoles;

-

Le manque de formation en techniques agricoles modernes réduit leur productivité et leur compétitivité sur le marché.

-

Exemple : Les coopératives agricoles féminines

Certaines initiatives, comme les coopératives agricoles dirigées par des femmes, permettent de contourner ces obstacles. Ces coopératives offrent :

-

Un accès mutualisé aux terres et aux équipements agricoles;

-

Des formations sur les nouvelles techniques agricoles et la gestion des cultures;

-

Une meilleure capacité de négociation sur le marché, permettant d’obtenir des prix plus justes pour leurs produits.

Cependant, ces initiatives restent peu soutenues par les pouvoirs publics et manquent de financement structurel pour assurer leur pérennité.

2. Les femmes dans le commerce

Le secteur du commerce informel est majoritairement féminin en Haïti. Les femmes y occupent des fonctions centrales de collecte, de transport, de revente, de transformation et de distribution des produits agricoles et manufacturés, tant au niveau local que régional. Les célèbres Madan Sara, figure emblématique de l’économie haïtienne, incarnent cette réalité. Elles assurent la logistique entre les zones de production rurales et les centres de consommation urbains, en achetant des produits en gros pour les redistribuer sur les marchés urbains ou auprès des détaillants.

Ces commerçantes opèrent dans des conditions de travail extrêmement précaires :

-

Sans protection sociale;

-

Sans contrat;

-

Sans sécurité physique;

-

Sans reconnaissance juridique.

Elles affrontent des risques importants (vols, accidents, harcèlement, pertes de marchandises) et doivent faire face à des charges domestiques simultanées, qui alourdissent leur fardeau quotidien. Malgré cela, elles assurent la subsistance de millions de foyers, financent la scolarisation des enfants, et contribuent activement à la circulation des richesses dans les territoires.

Le commerce exercé par les femmes ne se limite pas aux produits agricoles. Il comprend aussi :

-

La vente de vêtements usagés (pèpè);

-

La fabrication et vente de produits artisanaux;

-

Les cosmétiques;

-

Les produits de première nécessité;

-

Les boissons et la nourriture de rue.

Ces activités sont souvent polycéphales, c’est-à-dire que les femmes combinent plusieurs petits commerces en parallèle, dans un système de diversification économique visant à limiter les risques et à maximiser les revenus.

Les marchés, qu’ils soient hebdomadaires, quotidiens ou ambulants, sont les principaux lieux d’exercice de cette activité. Les femmes y occupent une position dominante, mais également vulnérable, notamment en cas d’intervention brutale des autorités municipales (évacuations, taxation abusive, destruction d’étals), ou de perturbations économiques (blocages politiques, hausse des prix du carburant, catastrophes naturelles).

Pour améliorer les conditions des femmes entrepreneures dans le commerce, plusieurs actions peuvent être envisagées :

- Créer des marchés municipaux adaptés, avec des infrastructures modernes et sécurisées.

- Mettre en place des dispositifs de microfinance adaptés aux commerçantes informelles.

- Favoriser la formation en gestion et négociation commerciale pour renforcer l’autonomie économique des femmes.

- Encourager la mise en place de coopératives de commerçantes, afin de mutualiser les ressources et réduire les coûts logistiques.

Les femmes entrepreneures sont au cœur de l’économie agricole et commerciale haïtienne. Elles assurent la production alimentaire, la distribution des biens et le fonctionnement des marchés informels, tout en contribuant à la résilience économique des communautés. Toutefois, les inégalités structurelles, l’absence de reconnaissance institutionnelle et le manque d’accès aux ressources productives freinent leur autonomisation et leur inclusion économique.

Recommandations pour renforcer leur impact :

-

Faciliter l’accès aux terres et aux crédits agricoles pour améliorer la productivité des femmes rurales.

-

Créer des marchés plus adaptés et sécurisés pour les commerçantes.

-

Mettre en place un cadre légal favorisant la reconnaissance et la structuration des Madan Sara et des agricultrices.

Ces mesures permettraient non seulement de renforcer la place des femmes dans l’économie, mais aussi de stimuler un développement plus inclusif et durable en Haïti.

3. L’articulation entre agriculture et commerce : une économie du lien et de la continuité

L’une des forces majeures des femmes entrepreneures en Haïti est leur capacité à articuler de manière fluide les fonctions agricoles et commerciales, souvent dans un cadre familial, communautaire ou associatif. Cette articulation constitue un système économique intégré, dans lequel la production agricole est pensée en lien avec la vente, la transformation et la distribution.

Par exemple, de nombreuses femmes cultivent une partie de leurs produits, en achètent d’autres à des petits producteurs, les transforment à domicile (confitures, épices, produits séchés, jus, farine de manioc), puis les revendent sur les marchés ou par circuits informels de proximité. Cette chaîne de valeur artisanale, bien que non reconnue par les institutions, représente une source essentielle d’autonomie financière et de structuration de microéconomies locales.

Ce modèle repose sur des réseaux de confiance, de solidarité et d’entraide : les tontines, les coopératives d’achat, les associations de femmes, les caisses d’épargne communautaires, les groupes de prêt rotatif, etc. Ces mécanismes solidaires constituent à la fois des formes d’entrepreneuriat collectif, des filets de sécurité sociale et des espaces de pouvoir économique féminin, en rupture avec les normes hiérarchiques dominantes.

En résumé, les femmes entrepreneures haïtiennes sont des actrices économiques majeures, tant dans le secteur agricole que dans le commerce informel. Leur capacité à articuler production, transformation, vente et gestion solidaire en fait des piliers de l’économie rurale et populaire. Pourtant, elles continuent d’évoluer dans un environnement institutionnel peu favorable, qui ne reconnaît ni leurs droits, ni leur expertise, ni leur potentiel de transformation.

Valoriser leur contribution, c’est d’abord reconnaître l’économie solidaire qu’elles pratiquent au quotidien, dans des conditions de grande adversité. C’est aussi repenser les politiques agricoles, commerciales et sociales à partir de leurs réalités, de leurs savoirs, de leurs besoins et de leurs aspirations. C’est enfin faire le choix d’un développement économique fondé sur la justice de genre, la résilience communautaire et l’ancrage territorial des initiatives.

Section 2. Contraintes et opportunités

La participation des femmes à l’économie rurale et solidaire en Haïti s’inscrit dans un environnement marqué par de profondes inégalités structurelles. Si leur rôle est central dans les activités agricoles et commerciales, les femmes rurales doivent composer avec une série d’obstacles qui freinent leur autonomie économique et leur capacité d’initiative. Ces contraintes ne relèvent pas uniquement de facteurs économiques, mais également de normes sociales, de logiques institutionnelles et de rapports de pouvoir de genre. Cependant, malgré ces défis, les femmes mettent en œuvre des stratégies créatives d’adaptation, d’innovation et de résistance.

L’autonomisation économique des femmes en Haïti repose ainsi sur leur capacité à accéder aux ressources productives, notamment le financement, la formation en gestion et en éducation financières. Pourtant, malgré leur rôle central dans l’économie rurale et solidaire, les entrepreneures haïtiennes font face à des barrières structurelles qui entravent leur développement économique et leur indépendance financière. Cette section propose une analyse croisée des contraintes majeures et des opportunités émergentes qui façonnent le quotidien des femmes entrepreneures rurales.

1. Accès au crédit et aux financements

L’une des contraintes majeures à l’autonomisation des femmes est l’accès restreint aux ressources économiques de base : terre, capital, intrants agricoles, infrastructures, information, technologies. En milieu rural haïtien, les femmes sont largement exclues du foncier, en raison d’un héritage patriarcal renforcé par des normes coutumières. Selon les données de la FAO (2020), moins de 15% des femmes rurales disposent d’un droit de propriété formel sur la terre qu’elles cultivent, limitant leur capacité à sécuriser leurs activités ou à obtenir un crédit.

Le crédit rural constitue un autre verrou. Faute de garanties matérielles ou d’un historique bancaire, les femmes sont souvent jugées non solvables par les institutions financières classiques. Alors qu’elles représentent une part significative de l’économie informelle et solidaire, elles peinent à obtenir des prêts bancaires, des investissements productifs et des subventions adaptées. Cela les contraint à recourir à des circuits informels de financement, souvent précaires ou usuraires. Par ailleurs, les dispositifs publics d’aide à la production (semences, équipements, formation technique) sont rarement pensés en fonction des besoins spécifiques des femmes, et leur accès reste très limité.

a) La charge de travail invisible et le fardeau domestique

Les femmes rurales assument une triple charge de travail :

-

Activité économique (production, commerce, transformation);

-

Tâches domestiques (soins aux enfants, cuisine, nettoyage);

-

Et engagement communautaire (entraide, vie associative, rituels collectifs).

Cette surcharge limite leur temps disponible, leur mobilité, leur capacité à se former ou à participer à des réunions ou des projets collectifs. Les normes de genre continuent d’assigner aux femmes la responsabilité exclusive de la sphère reproductive, sans reconnaissance ni compensation. Ce travail invisible, non rémunéré, constitue une barrière majeure à leur émancipation économique (Lamaute-Brisson 2003).

b) L’exclusion des espaces de décision

Les structures de gouvernance, qu’il s’agisse de coopératives, de groupements agricoles, de mutuelles ou de comités de marché, sont majoritairement contrôlées par des hommes. Les femmes y sont sous-représentées, voire absentes, malgré leur participation active aux activités de terrain. Cette exclusion se traduit par une invisibilisation de leurs intérêts dans la définition des priorités, une moindre capacité de négociation, et une dépendance accrue aux décisions des autres. Par ailleurs, les politiques publiques de développement rural restent genrées dans leur conception, souvent pensées sans participation effective des femmes, et sans analyse différenciée de leurs besoins.

c) L’insécurité et l’instabilité politique

Les femmes commerçantes et productrices sont particulièrement exposées aux risques liés à l’insécurité, aux violences politiques ou aux catastrophes naturelles. Les marchés ruraux, les routes secondaires, les moyens de transport, les lieux de stockage ne sont pas sécurisés. Lors des crises (émeutes, pénuries, blocages), ce sont elles qui subissent le plus fortement les interruptions d’activité, les pertes de marchandises, voire les agressions physiques. Cette précarité structurelle freine l’investissement à long terme, épuise les capacités de résilience, et renforce la vulnérabilité économique.

Malgré ces contraintes, des initiatives émergent pour améliorer l’accès des femmes aux financements :

-

Développement de fonds d’investissement spécifiques :

-

Certains programmes, financés par des institutions internationales (Banque mondiale, BID), ciblent spécifiquement les entrepreneures rurales et commerçantes informelles;

-

Des solutions comme le crédit solidaire ou les prêts garantis par l’État pourraient faciliter l’accès des femmes aux financements.

-

-

Promotion des coopératives d’épargne et de crédit pour les femmes :

-

Des modèles comme les mutuelles de crédit rurales permettent aux femmes de constituer des fonds communs et d’accéder à des prêts à taux réduits;

-

Ces structures favorisent une solidarité financière et une gestion autonome des ressources.

-

-

Renforcement du rôle des ONG et des institutions de microfinance responsables :

-

Certaines ONG, comme Fonkoze, offrent des prêts à faible taux d’intérêt pour les femmes entrepreneures;

-

L’intégration de programmes de formation financière aux microcrédits permet d’améliorer la gestion des fonds empruntés.

-

2. Dynamiques d’adaptation et opportunités à valoriser

Face à l’absence de soutien institutionnel, les femmes rurales ont construit des formes d’organisation communautaire et solidaire, qui constituent de véritables alternatives économiques :

-

Tontines,

-

Caisses d’épargne rotatives,

-

Associations de productrices,

-

Coopératives féminines,

-

Réseaux de commercialisation informels.

Ces structures permettent de mutualiser les ressources, d’accéder au microcrédit, de sécuriser les ventes, de s’entraider en cas de besoin et de renforcer la voix collective des femmes. Elles participent à une réinvention de la coopération économique, enracinée dans les pratiques locales, mais porteuse de transformation sociale. De plus en plus, des femmes accèdent à des postes de coordination, exercent des fonctions de leadership et développent des partenariats avec des ONG ou des institutions de microfinance.

a) L’émergence de nouvelles pratiques agroécologiques et locales

Les femmes sont souvent les gardiennes des savoirs agricoles traditionnels, des semences locales, des techniques de conservation, des systèmes de culture adaptés aux sols et aux aléas climatiques. Dans plusieurs régions (Sud-Est, Nord-Est, Centre), des groupes de femmes expérimentent l’agriculture agroécologique, combinant sécurité alimentaire, préservation de l’environnement et autonomie productive.

Ces pratiques contribuent à la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique, à la dégradation des sols ou à la variabilité des saisons. Elles constituent des expériences de transition écologique par le bas, qui méritent d’être soutenues et valorisées dans les politiques nationales de développement rural.

b) L’innovation sociale et technologique à petite échelle

Les femmes entrepreneures font preuve d’une grande inventivité dans l’organisation de leurs activités. Elles créent des chaînes de valeur courtes, adaptent les horaires de travail à leurs responsabilités domestiques, innovent dans l’emballage, la transformation, la mise en marché. Certaines utilisent les réseaux sociaux pour vendre leurs produits, mettent en place des points de vente collectifs ou initient des partenariats avec des clientèles urbaines ou expatriées.

L’accès progressif aux technologies mobiles (paiement par téléphone, plateformes numériques, groupes WhatsApp pour la commande de produits) ouvre de nouvelles perspectives pour développer une économie solidaire connectée, féminine et locale.

c) Un levier stratégique pour les politiques de développement territorial

Investir dans les femmes rurales entrepreneures constitue un levier puissant de développement local. Plusieurs études montrent qu’un accès équitable aux ressources (terre, crédit, formation) pour les femmes aurait un impact direct sur : la productivité agricole, la réduction de la pauvreté, la scolarisation des enfants, la santé communautaire, et la cohésion sociale (UNRISD 2016, FAO 2020). La reconnaissance institutionnelle des initiatives portées par les femmes permettrait de construire des politiques publiques plus inclusives, capables d’intégrer les savoirs locaux, de soutenir les réseaux existants et de promouvoir une économie solidaire fondée sur l’égalité de genre.

d) Éducation financière et formation en gestion

Un autre obstacle majeur à l’autonomisation des femmes entrepreneures est le faible accès aux formations en gestion financière, en comptabilité et en planification d’entreprise. De nombreuses entrepreneures rurales et commerçantes informelles fonctionnent avec une gestion informelle de leurs finances, ce qui limite leur capacité à épargner, investir et développer leurs activités. Les principales lacunes observées sont :

-

Une méconnaissance des outils financiers (épargne, gestion de trésorerie, investissement);

-

Une absence de planification stratégique des activités économiques;

-

Une faible maîtrise des mécanismes de fixation des prix et de gestion des coûts;

Pour pallier ce déficit, plusieurs initiatives peuvent être mises en place :

-

Création de formations en gestion adaptées aux entrepreneures rurales et informelles :

-

Développer des modules pratiques en gestion de microentreprises, comptabilité simplifiée et planification financière;

-

Organiser des ateliers de formation locale, accessibles aux femmes des zones rurales et urbaines.

-

-

Intégration de l’éducation financière dans les programmes de microfinance :

-

Conditionner l’accès aux microcrédits à une formation en gestion financière et en comptabilité de base;

-

Encourager les banques et institutions de microfinance à proposer un accompagnement personnalisé.

-

-

Développement des plateformes numériques d’éducation financière :

-

Créer des applications mobiles ou des supports audiovisuels en créole, pour toucher les femmes rurales peu alphabétisées;

-

Proposer des cours en ligne simplifiés pour les entrepreneures qui souhaitent structurer leurs activités.

-

Exemple : Les formations dispensées par Fonkoze

L’organisation haïtienne Fonkoze propose des formations en gestion financière, alphabétisation économique et planification d’entreprise aux femmes entrepreneures. Ces programmes ont permis d’améliorer la rentabilité des activités commerciales de nombreuses bénéficiaires, démontrant ainsi l’impact positif de l’éducation financière sur l’autonomisation économique (Fonkoze 2021).

3. Stratégies d’autonomisation économique et perspectives d’évolution

Malgré les initiatives existantes, plusieurs freins subsistent à l’autonomisation des femmes entrepreneures en Haïti :

-

Le poids des normes sociales : les femmes restent souvent cantonnées à des activités à faible valeur ajoutée et sont moins encouragées à entreprendre que les hommes.

-

L’absence de politiques publiques favorisant l’entrepreneuriat féminin : peu de dispositifs existent pour soutenir durablement les femmes dans la formalisation et la croissance de leurs entreprises.

-

La précarité économique : le manque de protection sociale et d’infrastructures limite leur capacité à investir à long terme.

Les opportunités pour renforcer l’autonomisation des femmes :

-

Mise en place de politiques publiques de soutien à l’entrepreneuriat féminin :

-

Création de fonds nationaux pour le financement des entreprises dirigées par des femmes.

-

Instauration de quotas d’accès aux marchés publics pour les femmes entrepreneures.

-

-

Développement de réseaux de mentorat et d’accompagnement :

-

Encourager la mise en place de programmes de mentorat et de coaching pour accompagner les femmes entrepreneures.

-

Favoriser les associations professionnelles féminines, afin de renforcer la solidarité et le partage d’expériences.

-

-

Amélioration des infrastructures économiques et sociales :

-

Construire des espaces de travail adaptés aux femmes entrepreneures, avec accès aux services financiers et aux marchés.

-

Développer des services de garde d’enfants pour faciliter l’engagement économique des femmes.

-

L’accès au crédit, l’éducation financière et l’autonomisation économique sont des leviers essentiels pour renforcer la participation des femmes à l’économie haïtienne. Si des avancées existent, les obstacles structurels demeurent nombreux et nécessitent une approche plus inclusive et adaptée aux réalités des entrepreneures rurales et informelles (Jean-Gilles et Paul 2023). L’intégration de politiques publiques favorisant l’accès au financement, la formation en gestion et l’accompagnement entrepreneurial est indispensable pour garantir une autonomisation durable et une meilleure intégration des femmes dans le développement économique du pays.

En somme, l’autonomisation économique des femmes rurales en Haïti se heurte à un ensemble de contraintes multidimensionnelles, qui vont bien au-delà de l’accès aux ressources. Elles touchent aux normes sociales, aux rapports de pouvoir, aux inégalités structurelles, à l’absence de reconnaissance institutionnelle et aux vulnérabilités systémiques. Pourtant, face à ces obstacles, les femmes déploient une économie de la résilience, de la solidarité et de la créativité, qui mérite d’être reconnue comme un fondement du développement territorial.

Plutôt que de chercher à « intégrer » les femmes à des modèles économiques dominants inadaptés, il est temps de reconnaître et de soutenir les modèles qu’elles construisent déjà : coopératifs, ancrés dans les territoires, attentifs aux besoins réels, soucieux de la vie et de la communauté. Cela suppose de transformer les politiques publiques, de renforcer les capacités locales, de garantir des droits économiques concrets, et d’ouvrir un espace réel à la participation des femmes dans la gouvernance du développement.

Section 3. Études de cas d’initiatives réussies

L’autonomisation des femmes entrepreneures en Haïti repose sur des initiatives locales et internationales qui favorisent leur accès aux ressources économiques, renforcent leurs compétences et soutiennent la structuration de leurs activités. Malgré les défis liés à l’accès au financement, à l’éducation financière et à la formalisation de leurs entreprises, plusieurs initiatives ont permis d’améliorer les conditions économiques et sociales des femmes engagées dans l’agriculture, le commerce et l’économie solidaire.

Cette section présente trois études de cas d’initiatives réussies, illustrant comment les femmes peuvent surmonter les barrières structurelles et accéder à une plus grande autonomie économique.

1. Les Madan Sara

Les Madan Sara sont des commerçantes itinérantes qui jouent un rôle clé dans la chaîne de distribution des produits agricoles et manufacturés en Haïti (Lamaute-Brisson 2003). Elles assurent :

-

L’approvisionnement des marchés urbains en achetant directement aux agriculteurs;

-

La distribution des produits vers les consommateurs et les détaillants;

-

Une régulation économique informelle en fonction de l’offre et de la demande;

Malgré leur impact économique majeur, les Madan Sara sont confrontées à :

-

Des conditions de travail précaires (absence d’infrastructures adaptées, insécurité);

-

Un manque d’accès aux financements et une dépendance aux prêteurs informels;

-

Une absence de reconnaissance institutionnelle, ce qui limite leur protection sociale et leurs droits économiques.

L’ONG Fonkoze, spécialisée dans le microcrédit et l’éducation financière, a développé un programme dédié aux Madan Sara, incluant :

-

Un accès au microcrédit avec des conditions plus souples adaptées à leurs revenus irréguliers;

-

Des formations en gestion financière, pour les aider à mieux organiser leurs activités et réduire leur dépendance aux prêts informels;

-

Un accompagnement en santé et en protection sociale, afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Impact et résultats :

-

Plus de 5 000 Madan Sara ont bénéficié de prêts à faible taux d’intérêt depuis le lancement du programme;

-

Le taux de remboursement des crédits dépasse 90%, prouvant l’efficacité du modèle économique;

-

Les femmes formées ont augmenté leurs marges bénéficiaires de 30 à 50% en optimisant leurs achats et leur gestion des stocks;

-

Des coopératives de Madan Sara ont émergé, permettant une meilleure négociation des prix avec les producteurs et les intermédiaires.

Cette initiative démontre que la structuration progressive du commerce informel, couplée à l’accès au financement et à la formation, peut améliorer la rentabilité et les conditions de travail des femmes entrepreneures.

2. Les coopératives agricoles féminines

L’agriculture est un secteur clé de l’économie haïtienne, où les femmes représentent plus de 40% de la main-d’œuvre agricole (FAO 2020). Pourtant, elles font face à des obstacles persistants :

-

Un accès limité à la terre et aux ressources productives;

-

Un manque d’infrastructures de transformation et de commercialisation des produits agricoles;

-

Des difficultés d’accès au crédit, faute de garanties foncières.

L’initiative de la coopérative agricole féminine Fanm Vanyan

La coopérative Fanm Vanyan, située dans le département de l’Artibonite, a été créée en 2016 pour :

-

Regrouper les agricultrices locales et mutualiser les terres et les équipements agricoles;

-

Faciliter l’accès aux financements via des prêts collectifs garantis par la coopérative;

-

Encourager la production agroécologique et la transformation locale des produits (jus de fruits, farine de manioc, etc.);

-

Négocier collectivement les prix et éviter l’exploitation par les intermédiaires.

Impact et résultats :

-

300 femmes ont rejoint la coopérative, augmentant leurs revenus de 50% en moyenne grâce à une meilleure organisation;

-

Un fonds d’investissement collectif a été mis en place, permettant aux membres d’accéder à des crédits à faible taux;

-

Les agricultrices ont amélioré leurs techniques de production, grâce à des formations en agroécologie et en gestion des cultures;

-

Un partenariat a été établi avec des commerçantes Madan Sara, garantissant un meilleur écoulement des produits sur les marchés locaux et régionaux.

Cette initiative montre que les coopératives agricoles féminines peuvent être un puissant levier d’autonomisation, à condition de bénéficier d’un accompagnement en gestion et en accès aux marchés.

3. Les mutuelles d’épargne et de crédit pour femmes

Le manque d’accès au financement est un frein majeur à l’entrepreneuriat féminin en Haïti. Les banques traditionnelles exigent des garanties trop élevées, et les taux d’intérêt des institutions de microfinance sont souvent prohibitifs. Face à ces contraintes, les mutuelles d’épargne et de crédit pour femmes se sont développées comme une alternative solidaire.

L’initiative de la Mutuelle Fanm Djanm

La Mutuelle Fanm Djanm a été créée en 2018 pour répondre aux besoins des femmes entrepreneures, notamment dans le commerce et l’artisanat. Son fonctionnement repose sur :

-

Un système d’épargne collective, où chaque membre contribue à un fonds commun;

-

Un accès à des crédits à taux réduit, sans nécessité de garantie foncière;

-

Une formation en gestion financière et en investissement, pour maximiser l’impact des prêts;

-

Un réseau de solidarité économique, permettant aux membres de partager leurs expériences et de développer des partenariats commerciaux.

Impact et résultats :

-

Plus de 1 000 femmes ont bénéficié de crédits à faible taux d’intérêt, leur permettant d’investir dans leurs activités;

-

Le taux de remboursement des prêts dépasse 95%, prouvant la viabilité du modèle;

-

Certaines entrepreneures ont pu formaliser leurs entreprises et accéder à des marchés plus stables;

-

Un impact social significatif : la mutuelle a favorisé l’inclusion financière des femmes et la création d’emplois locaux.

Cette initiative illustre l’importance des mécanismes de financement alternatifs, adaptés aux réalités des entrepreneures haïtiennes.

Les trois études de cas présentées montrent que des initiatives bien structurées peuvent considérablement améliorer les conditions économiques des femmes entrepreneures en Haïti. Ces réussites reposent sur trois piliers essentiels :

-

Un accès facilité au crédit et à l’investissement, via des mutuelles et des coopératives;

-

Des formations en gestion et en éducation financière, pour optimiser la rentabilité des activités;

-

Une structuration collective des activités économiques, favorisant une meilleure négociation sur les marchés.

Toutefois, pour que ces initiatives aient un impact à grande échelle, il est crucial que les politiques publiques soutiennent davantage les structures coopératives, facilitent l’accès aux financements et encouragent la formation des femmes entrepreneures. L’économie sociale et solidaire constitue une opportunité majeure pour renforcer leur autonomisation, à condition d’être intégrée dans une stratégie nationale de développement économique et territorial.

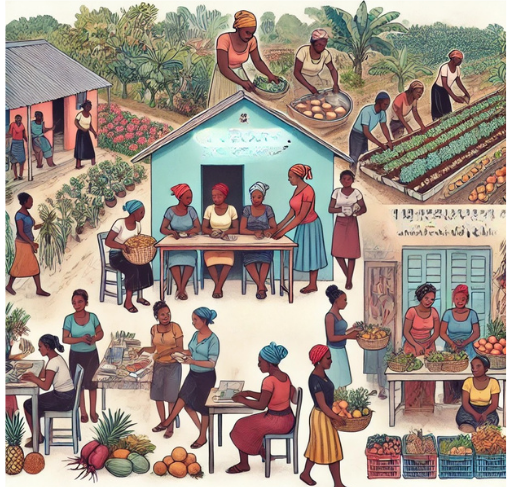

Source : Conception de l’auteur avec Canva

Cette illustration met en avant le rôle fondamental des femmes dans l’économie sociale et solidaire (ESS) en Haïti, notamment dans les secteurs agricoles, artisanal et commercial. Elle illustre également les défis et les opportunités liés à leur participation dans ces dynamiques économiques locales. Voici les éléments clés représentés :

-

Les femmes dans l’agriculture et la transformation alimentaire. Des femmes travaillent dans les champs, illustrant leur contribution essentielle à la production agricole en Haïti. Une scène montre des femmes dans une coopérative agroalimentaire, où elles transforment des produits locaux comme le manioc ou le café, soulignant l’importance des structures collectives pour améliorer la valeur ajoutée des produits agricoles. Cette mise en scène reflète le rôle des coopératives féminines qui favorisent l’accès aux marchés et à la formation technique;

-

Les entreprises féminines et l’autonomie économique. Des marchandes de rues vendant des fruits, légumes et produits artisanaux illustrent le rôle crucial des femmes dans le commerce informel. La présence de petits commerces gérés par des femmes met en évidence leur capacité à générer des revenus et à participer activement à l’économie locale malgré des conditions difficiles. Ces initiatives témoignent de l’ingéniosité et de la résilience des femmes entrepreneures en Haïti;

-

Les réseaux de coopération et de finance solidaire. En arrière-plan, une réunion de femmes en cercle illustre un groupe d’entraide financière ou une mutuelle de microfinance. Ces structures permettent aux femmes d’accéder à du crédit et de financer leurs activités entrepreneuriales, comblant ainsi le manque d’accès aux banques traditionnelles. Ce type d’initiatives favorise l’indépendance financière et la solidarité entre les membres d’une même communauté;

-

Le rôle des institutions de microfinance et des ONG. Une scène montre une femme recevant un microcrédit, représentant le soutien des institutions de finance solidaire à l’entrepreneuriat féminin. Les microfinances jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des femmes entrepreneures, leur permettant d’agrandir leurs activités et d’assurer la pérennité de leurs revenus.

L’illustration met en évidence plusieurs aspects clés de l’engagement des femmes dans l’ESS :

-

Elles sont à la fois productrices, commerçantes et gestionnaires d’initiatives collectives, contribuant à la stabilité économique des ménages et des communautés;

-

Le commerce informel et les coopératives sont des outils d’autonomisation qui permettent aux femmes d’avoir une plus grande indépendance financière malgré des barrières culturelles et institutionnelles;

-

L’accès aux financements reste un défi majeur, expliquant l’importance des mutuelles de crédit et des microfinances pour soutenir leurs projets.

L’ESS représente une opportunité unique pour renforcer l’autonomie économique des femmes en Haïti. Elle leur offre :

-

Un cadre structuré pour développer leurs activités (coopératives, réseaux solidaires);

-

Des solutions de financement adaptées, leur permettant d’investir sans passer par les banques traditionnelles;

-

Un modèle économique plus équitable, basé sur la solidarité et la coopération, qui réduit les disparités de genre.

Toutefois, pour que l’ESS profite pleinement aux femmes en Haïti, il est nécessaire de :

-

Faciliter l’accès aux formations en gestion et en commercialisation;

-

Renforcer les infrastructures et l’accès aux marchés pour garantir des débouchés pérennes;

-

Mettre en place des politiques publiques plus inclusives, intégrant des mesures spécifiques pour soutenir l’entrepreneuriat féminin en milieu rural et urbain.

L’illustration traduit donc une ESS dynamique et porteuse de transformation sociale, où les femmes jouent un rôle moteur malgré des défis structurels importants.

Conclusion du chapitre

Les femmes occupent une place centrale et stratégique dans l’économie rurale et solidaire en Haïti. Qu’il s’agisse de l’agriculture, du commerce ou des initiatives collectives, elles jouent un rôle fondamental dans la production, la distribution et la gestion des ressources locales, tout en assurant la survie économique de leurs familles et de leurs communautés. Malgré une implication massive dans l’économie informelle et l’ESS (économie sociale et solidaire), leur contribution demeure sous-estimée et entravée par de nombreux défis structurels.

L’analyse de ce chapitre a mis en évidence plusieurs contraintes majeures limitant l’autonomisation économique des femmes haïtiennes :

-

L’inégalité d’accès aux ressources productives, notamment aux terres agricoles et aux équipements;

-

Les barrières au financement, qui restreignent les opportunités d’investissement et d’expansion de leurs activités;

-

Un manque de formation en gestion et en éducation financière, freinant leur capacité à structurer et pérenniser leurs entreprises;

-

Des conditions de travail précaires, notamment pour les commerçantes informelles et les productrices rurales.

Malgré ces obstacles, des opportunités existent et plusieurs initiatives ont démontré le potentiel de transformation économique des femmes lorsqu’elles ont accès aux outils nécessaires. Les Madan Sara assurent par exemple l’approvisionnement des marchés, les coopératives agricoles féminines permettent de mutualiser les ressources et d’améliorer la rentabilité des exploitations, et les mutuelles d’épargne et de crédit facilitent l’accès au financement pour les entrepreneures informelles.

Les études de cas analysées ont montré que des solutions concrètes peuvent réduire les inégalités et renforcer la participation économique des femmes. Pour maximiser l’impact des initiatives existantes et favoriser une meilleure inclusion des femmes dans l’économie rurale et solidaire, plusieurs recommandations émergent :

-

Faciliter l’accès au crédit et aux ressources productives :

-

Mettre en place des fonds de garantie pour les prêts aux femmes entrepreneures;

-

Encourager les mutuelles d’épargne et de crédit adaptées aux besoins des femmes du secteur informel;

-

Assouplir les conditions d’accès aux financements, notamment en réduisant les exigences de garanties foncières.

-

-

Renforcer l’éducation financière et la formation en gestion :

-

Intégrer des modules de formation à la gestion d’entreprise et à la comptabilité dans les programmes de microfinance et de développement rural;

-

Développer des plateformes numériques et des supports pédagogiques accessibles en créole, adaptés aux entrepreneures rurales;

-

Favoriser l’accompagnement par des réseaux de mentorat et des coopératives, pour permettre un partage d’expériences et de bonnes pratiques.

-

-

Créer des infrastructures adaptées et améliorer les conditions de travail :

-

Développer des marchés municipaux bien équipés, garantissant un espace sécurisé aux commerçantes;

-

Encourager l’émergence de pôles de transformation agroalimentaire pour augmenter la valeur ajoutée des productions agricoles féminines;

-

Offrir des solutions de protection sociale et de santé pour améliorer les conditions de travail des travailleuses informelles.

-

-

Intégrer les femmes dans les politiques publiques et les stratégies de développement :

-

Élaborer des politiques de soutien à l’entrepreneuriat féminin, incluant des quotas de financement et des avantages fiscaux;

-

Renforcer les cadres législatifs pour garantir l’accès des femmes à la propriété foncière et aux financements agricoles;

-

Encourager la participation des femmes dans la gouvernance des coopératives et des instances de décision économique.

-

L’inclusion économique des femmes ne constitue pas seulement une question d’égalité sociale, mais également un levier de développement durable pour Haïti. Plusieurs études montrent que les économies où les femmes ont un accès équitable aux ressources connaissent une croissance plus rapide et plus inclusive (Banque Mondiale 2021). En renforçant l’autonomisation des femmes, Haïti peut stimuler son économie locale, améliorer la sécurité alimentaire et favoriser une résilience économique plus forte face aux crises.

Ce chapitre a démontré que les initiatives communautaires, l’économie solidaire et le renforcement des capacités financières peuvent jouer un rôle clé dans l’émancipation économique des femmes. Cependant, ces efforts doivent être soutenus par des politiques publiques adaptées, une meilleure coordination entre les acteurs du développement et une reconnaissance institutionnelle du travail des femmes dans l’économie rurale et informelle.