Introduction de la deuxième partie

Source : Conception de l’auteur avec Canva

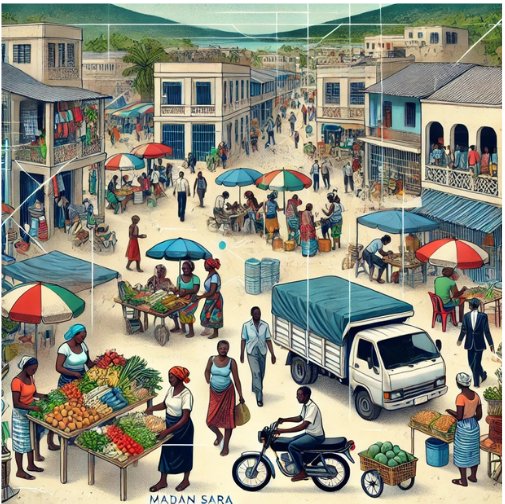

Cette image illustre l’importance des marchés informels en Haïti, un élément clé de l’ESS et de l’économie locale. On y retrouve :

- Les femmes commerçantes (Madan Sara). Elles sont au cœur du système de distribution, achetant des produits agricoles aux producteurs ruraux pour les revendre en ville. Elles symbolisent la résilience et l’entrepreneuriat féminin.

- Une grande diversité de produits. On observe des denrées agricoles, des vêtements, des articles ménagers, montrant l’ampleur du secteur informel et son rôle dans la satisfaction des besoins essentiels.

- Un manque d’infrastructures formelles. L’environnement est marqué par des stands improvisés et une absence de structures commerciales officielles, reflétant les défis de l’organisation et de la régulation de ces marchés.

- Une dynamique économique intense. La circulation de marchandises et la présence de motocyclettes et de chariots soulignent l’importance de la mobilité et des réseaux logistiques informels qui assurent la distribution des biens.

L’image met en évidence la force du secteur informel en Haïti et la nécessité d’une meilleure structuration et d’un accompagnement politique pour le renforcer tout en le sécurisant.

L’économie haïtienne repose largement sur l’engagement des femmes dans des activités productives et commerciales, en particulier dans le secteur informel et l’économie sociale et solidaire (ESS). En tant que principales actrices du commerce de détail, de l’agriculture vivrière et des services de proximité, elles assurent la survie économique de leurs familles et jouent un rôle central dans le développement de leurs communautés. Pourtant, leur contribution demeure largement invisibilisée et sous-évaluée dans les politiques publiques et les stratégies de développement économique (MCI 2021).

Cette deuxième partie s’intéresse aux dynamiques entrepreneuriales des femmes haïtiennes, en examinant les formes de structuration de leurs activités, leur répartition spatiale et les défis qu’elles rencontrent en matière de financement, de reconnaissance et d’accès aux infrastructures. Elle s’appuie sur une approche territoriale et économique pour comprendre comment l’ESS et le secteur informel façonnent leur insertion professionnelle et comment elles participent à la résilience socio-économique du pays.

En Haïti, près de 60% des femmes en emploi travaillent dans le secteur informel, où elles occupent des fonctions variées : vendeuses de marché (« Madan Sara »), agricultrices, artisanes, travailleuses domestiques, commerçantes de rue (Banque Mondiale 2021). Ce secteur, bien que précarisé et peu protégé, constitue une source essentielle de revenus pour les ménages et garantit une large disponibilité de biens et services à la population.

Dans ce cadre, l’ESS apparaît comme une voie alternative permettant aux femmes de structurer leurs activités, d’améliorer leur rentabilité et d’accéder à des dispositifs de solidarité et de protection sociale. Les coopératives agricoles, les mutuelles d’épargne et de crédit, les associations de commerçantes et les initiatives de microfinance communautaire leur offrent des solutions pour contourner les obstacles du secteur informel, notamment l’absence de régulation, l’insécurité et la difficulté d’accéder aux financements traditionnels.

Au-delà de leur rôle économique, les femmes haïtiennes contribuent à la cohésion sociale et à la dynamisation des territoires à travers leurs initiatives entrepreneuriales (MCI 2021). En investissant dans des activités de production locale, de commerce transfrontalier et de services essentiels (alimentation, textile, artisanat, transport, éducation informelle, etc.), elles participent directement à la structuration des économies locales et favorisent le développement de circuits économiques autonomes.

Toutefois, la répartition spatiale des activités féminines reste inégalitaire, avec une concentration des marchandes et commerçantes dans les centres urbains et une marginalisation des agricultrices et artisanes dans les zones rurales. Cette disparité s’explique par un manque d’infrastructures adaptées, un accès limité aux marchés et une absence de politiques territoriales inclusives en faveur des entrepreneures.

Malgré leur poids dans l’économie informelle et l’ESS, les femmes haïtiennes peinent à accéder aux financements formels. Les banques traditionnelles leur accordent peu de crédit, en raison d’un manque de garanties, d’actifs fonciers ou de revenus réguliers. En conséquence, elles doivent souvent recourir à des systèmes de microfinance ou de tontines communautaires, qui bien que solidaires, ne permettent pas toujours de financer des projets d’envergure ou d’assurer la pérennité des activités entrepreneuriales.

De plus, les inégalités d’accès aux ressources productives, notamment la propriété foncière, constituent un frein important au développement des entreprises féminines, en particulier dans le secteur agricole. La dépendance aux réseaux familiaux et informels pour obtenir des espaces de production ou des équipements limite leur capacité à développer des activités durables et compétitives.

Si le secteur informel et l’ESS sont des vecteurs de résilience pour les femmes, ils sont aussi synonymes de précarité et d’absence de protection sociale. Le travail des « Madan Sara », par exemple, est essentiel à l’approvisionnement des marchés urbains, mais il est exposé à des risques élevés, notamment l’instabilité des prix, le manque d’espaces marchands sécurisés, la corruption et la violence.

L’absence de statut légal clair pour les travailleuses informelles les empêche d’accéder à des droits sociaux (assurance, retraite, protection contre les aléas du marché) et limite leurs possibilités de plaidoyer pour de meilleures conditions de travail. Dans le secteur de l’ESS, les associations et coopératives féminines peinent à obtenir une reconnaissance administrative, ce qui freine leur structuration et leur accès aux programmes d’accompagnement gouvernementaux ou internationaux.

L’inaccessibilité des marchés, des zones de production et des circuits de distribution est un autre défi majeur. Les routes en mauvais état, le manque d’équipements logistiques et les coûts de transport élevés entravent la mobilité des entrepreneures et réduisent leur compétitivité.

Dans les zones rurales, les agricultrices sont particulièrement vulnérables en raison de l’isolement géographique et du manque d’infrastructures adaptées (marchés, routes, entrepôts de stockage, systèmes d’irrigation). Les circuits courts de commercialisation restent sous-développés, ce qui contraint les productrices à vendre leurs récoltes à des prix défavorables aux intermédiaires, ou à migrer vers les villes pour écouler leur production, augmentant ainsi leurs coûts et leur dépendance aux grandes structures commerciales.

Malgré ces nombreux défis, des initiatives innovantes émergent en Haïti pour favoriser l’inclusion des femmes dans l’ESS et renforcer leurs capacités entrepreneuriales. Parmi les exemples notables :

-

Les coopératives de femmes agricultrices, qui permettent une meilleure structuration de la production et une commercialisation collective plus avantageuse.

-

Les plateformes numériques et réseaux de commerce solidaire, qui facilitent l’accès des entrepreneures aux marchés nationaux et internationaux.

-

Les programmes de microfinance adaptés aux femmes, développés par des ONG et des institutions locales, avec des taux préférentiels et un accompagnement personnalisé.

-

Les initiatives de formation et de mentorat, qui offrent aux entrepreneures des compétences en gestion, en comptabilité et en innovation sociale.

Pour que les femmes haïtiennes puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement économique du pays, il est essentiel de :

- Renforcer les politiques publiques d’appui à l’ESS en intégrant une approche genre, afin de garantir des financements spécifiques aux entreprises féminines.

- Mettre en place des cadres juridiques et administratifs adaptés, facilitant la reconnaissance des coopératives et associations féminines.

- Développer des infrastructures adaptées, notamment des espaces de marché sécurisés, des routes accessibles et des plateformes de distribution locale.

- Encourager les initiatives de formation et d’accompagnement, pour renforcer les capacités des femmes en gestion, en leadership et en innovation sociale.

Les femmes haïtiennes, bien qu’au cœur des dynamiques entrepreneuriales locales, continuent de faire face à de nombreux défis structurels. Une meilleure intégration de leurs activités dans l’ESS et une reconnaissance accrue de leur rôle économique sont essentielles pour favoriser un développement plus équitable et inclusif.