Répartition spatiale des activités des femmes entrepreneures

Introduction

L’économie populaire haïtienne ne peut être pleinement comprise sans une lecture spatiale de ses dynamiques. Les activités des femmes entrepreneures, bien qu’ancrées dans des logiques de proximité, se déploient à différentes échelles — du foyer au marché urbain, du quartier à la route nationale, du champ cultivé au terminal de transport. Ces activités, bien que largement informelles, dessinent une géographie économique vivante et fonctionnelle, construite en marge ou en dialogue avec les structures officielles de l’aménagement du territoire. Dans ce contexte, la répartition spatiale des initiatives économiques féminines constitue une clé de lecture stratégique pour analyser les inégalités territoriales, les mobilités économiques, les capacités d’ancrage local et les logiques de résilience communautaire.

En Haïti, les femmes entrepreneures ne sont pas simplement des actrices économiques : elles sont aussi des organisatrices de l’espace. Par leur mobilité, leurs réseaux, leurs stratégies de localisation, elles structurent des flux économiques entre zones rurales et urbaines, entre espaces de production et de consommation, entre territoires formels et informels. Elles façonnent les paysages économiques à travers leurs circuits de distribution, leurs lieux de vente, leurs points de transformation, leurs lieux d’approvisionnement et leurs itinéraires quotidiens. Cette spatialisation de l’activité féminine révèle une économie territoriale féminisée, souvent ignorée par les politiques publiques, mais essentielle à la survie des communautés.

Cette répartition spatiale est cependant marquée par des inégalités profondes. L’accès aux ressources économiques est différencié selon le lieu de résidence (zone urbaine, rurale, périurbaine), selon les infrastructures disponibles (routes, marchés, stockage), selon la sécurité perçue, mais aussi selon des normes de genre qui limitent les mobilités, assignent les femmes à des espaces considérés comme « secondaires » ou « marginaux », et organisent l’accès différencié à la visibilité économique. Ainsi, les femmes entrepreneures opèrent dans un espace contraint, mais qu’elles reconfigurent par leurs pratiques, leur solidarité, leur inventivité et leur capacité d’adaptation.

Ce chapitre vise à analyser de manière fine la dimension spatiale des activités économiques féminines, en Haïti, à partir de trois axes complémentaires :

-

D’abord, nous proposerons une lecture cartographique des implantations des femmes entrepreneures, en mettant en évidence les différences entre territoires ruraux, urbains et périurbains, ainsi que la logique des pôles d’activités et des corridors économiques;

-

Ensuite, nous analyserons les facteurs qui influencent les choix d’implantation, la mobilité des actrices économiques, les circuits empruntés, les obstacles rencontrés (insécurité, accès aux infrastructures, saturation des marchés), et les stratégies déployées pour contourner ces difficultés;

-

Enfin, nous explorerons la manière dont les femmes transforment les espaces qu’elles occupent, que ce soit par la création de micro-centres économiques (étals, marchés spontanés, ateliers à domicile), par leur organisation collective, ou par leur capacité à négocier l’usage des lieux dans un contexte de précarité foncière et d’absence de régulation.

L’enjeu de ce chapitre est donc double : déconstruire les représentations qui cantonnent l’économie féminine à des espaces privés ou périphériques et montrer que les femmes entrepreneures participent activement à la structuration spatiale des territoires, par des formes alternatives de production et d’occupation de l’espace.

En rendant visibles ces géographies économiques féminines, nous souhaitons contribuer à une lecture territorialisée du développement, où les politiques publiques tiendraient compte des dynamiques effectives, des besoins d’aménagement, des trajectoires locales et de la diversité des pratiques d’occupation économique de l’espace. Penser la répartition spatiale des femmes entrepreneures, c’est enfin interroger le droit à la ville, au marché, à la mobilité, à la centralité — bref, à la reconnaissance territoriale d’un travail qui façonne en profondeur les économies locales haïtiennes.

Ce chapitre s’appuie sur des études de cas, des données économiques et des analyses spatiales pour comprendre les dynamiques territoriales du travail féminin et proposer des pistes d’amélioration pour une meilleure intégration des femmes entrepreneures à l’économie nationale.

Section 1. Analyse géographique des réseaux économiques féminins en milieu rural et urbain

L’analyse des réseaux économiques féminins ne peut faire abstraction de leur ancrage spatial, tant ces réseaux sont modelés par les spécificités des territoires dans lesquels ils se déploient. En Haïti, les femmes entrepreneures opèrent au sein de logiques économiques profondément territorialisées, où les conditions matérielles, les infrastructures disponibles, les rapports sociaux locaux et les contraintes environnementales influencent directement leurs stratégies d’action.

Les réseaux économiques féminins jouent un rôle clé dans l’organisation et la pérennisation des activités entrepreneuriales, facilitant le partage des ressources, l’entraide et la structuration des échanges. Cette section propose une lecture croisée de la distribution spatiale des activités féminines en milieu rural et urbain, en mettant en évidence à la fois les contraintes structurelles liées à chaque environnement et les stratégies d’occupation, de mobilité et de solidarité mises en œuvre par les femmes pour y maintenir leur activité économique.

1. Réseaux économiques féminins en milieu urbain

À l’opposé des logiques de proximité qui caractérisent le monde rural, les femmes entrepreneures en milieu urbain opèrent dans des espaces denses, concurrentiels et fragmentés. Le commerce informel urbain, dominé par les femmes, se concentre dans les marchés populaires, les axes routiers principaux, les terminaux de transport, les zones frontalières ou encore les espaces publics détournés de leur usage initial (trottoirs, abords de bâtiments administratifs, cours d’école en dehors des heures de classe, etc.).

Cette centralité urbaine des femmes commerçantes est manifeste dans les grands marchés de Port-au-Prince (Marché en fer, Croix-des-Bossales, Salomon, etc.), de Cap-Haïtien ou de Jacmel. Ces lieux sont de véritables hubs économiques animés principalement par des femmes, où transitent chaque jour des tonnes de marchandises, majoritairement issues des zones rurales ou importées.

Cependant, cette centralité ne garantit pas la reconnaissance : les femmes commerçantes sont souvent en conflit avec les autorités municipales, confrontées à des expulsions, à des taxes arbitraires, à des destructions d’étals, ou à des campagnes de « déguerpissement » déguisées en projets de « modernisation urbaine ».

L’espace économique urbain est également marqué par une forte segmentation sociale et spatiale. On observe :

-

Des hiérarchies entre commerçantes grossistes et détaillantes;

-

Des discriminations en fonction de la provenance régionale ou du niveau d’éducation;

-

Des stratégies d’occupation différenciées selon le capital économique ou les réseaux sociaux mobilisables.

Certaines femmes, plus insérées dans des réseaux transfrontaliers ou ayant accès à des capitaux, opèrent dans des espaces commerciaux intermédiaires (boutiques informelles, kiosques, mini-supermarchés), tandis que d’autres, plus vulnérables, sont reléguées en périphérie des marchés ou sur des emplacements illégaux, exposées aux intempéries, à l’insécurité ou aux harcèlements.

Dans les villes, les femmes construisent des réseaux économiques complexes, qui dépassent la simple vente directe. Elles investissent dans :

-

Des chaînes logistiques (transport de produits, stockage collectif);

-

Des services auxiliaires (crédit, gardiennage, restauration de rue);

-

Des dispositifs de formation entre pairs;

-

Des mécanismes de gestion de risque (associations de commerçantes, caisses de secours mutuel).

Ces réseaux, bien qu’informels, assurent une régulation sociale de l’espace économique urbain, contournant ou complétant les carences de l’administration municipale.

1.1 Le commerce informel : une structuration autour des marchés urbains

Dans les zones urbaines haïtiennes, le commerce informel constitue la principale activité des femmes entrepreneures. Ce secteur est fortement structuré par les réseaux de marché, qui jouent un rôle de plateforme économique où les échanges se font à plusieurs niveaux :

-

Les marchés centraux (ex. : Marché de Croix-des-Bossales à Port-au-Prince, Marché Hyppolite au Cap-Haïtien) concentrent les grossistes, les détaillantes et les consommatrices finales;

-

Les vendeuses ambulantes et les petits commerces de quartier assurent la distribution locale et le maillage économique dans les zones résidentielles;

-

Les importatrices et intermédiaires facilitent l’approvisionnement en produits étrangers, notamment en provenance de République dominicaine, de Chine et des États-Unis.

Les Madan Sara, figures emblématiques du commerce informel, s’organisent en réseaux de distribution efficaces reliant les producteurs ruraux aux marchés urbains. Elles forment des chaînes d’approvisionnement souples et adaptées aux fluctuations du marché, garantissant une distribution fluide des denrées alimentaires et des produits manufacturés.

1.2 L’économie des services : un secteur en croissance pour les femmes en ville

Outre le commerce informel, les femmes urbaines investissent dans le secteur des services, qui englobe :

-

Les salons de coiffure et d’esthétique;

-

Les services de restauration informelle (restaurants de rue, traiteurs, vente de plats préparés);

-

Le textile et l’artisanat (couturières, fabrication de bijoux et d’accessoires);

-

Les activités de microfinance et d’épargne communautaire.

Ces secteurs sont souvent structurés autour d’initiatives collectives et de réseaux informels, où les femmes partagent des ressources, des conseils et des opportunités économiques.

1.3 Les défis des réseaux économiques féminins urbains

Bien que dynamiques, ces réseaux sont confrontés à plusieurs défis :

-

Un manque d’infrastructures adaptées : les marchés urbains sont souvent congestionnés, mal entretenus et insuffisamment sécurisés;

-

Une régulation inadaptée : la pression fiscale et les restrictions sur le commerce de rue limitent les opportunités économiques des entrepreneures;

-

Un accès limité aux financements formels : la majorité des femmes travaille sans garantie bancaire, ce qui freine l’expansion de leurs activités.

2. Réseaux économiques féminins en milieu rural

En zone rurale haïtienne, les activités économiques des femmes sont majoritairement liées à la petite agriculture vivrière, à la transformation artisanale des produits agricoles, et à la commercialisation informelle sur les marchés locaux. L’ancrage local est une caractéristique fondamentale : les femmes cultivent ou transforment souvent des produits dans un rayon de proximité autour de leur habitation, avec des moyens logistiques limités.

Ces territoires sont marqués par :

-

Un isolement géographique (manque de routes praticables, éloignement des centres urbains);

-

Une faible densité d’infrastructures économiques (absence d’espaces de stockage, d’abattoirs, de marchés couverts);

-

Et des services publics quasi inexistants (eau, électricité, transport, sécurité).

Dans ce contexte, les femmes développent des réseaux de proximité :

-

Groupes d’entraide;

-

Coopératives féminines;

-

Tontines locales;

-

Réseaux de troc ou de crédit mutuel.

Ces réseaux permettent non seulement de mutualiser les ressources, mais aussi de sécuriser les parcours économiques dans des environnements marqués par l’instabilité et la précarité.

Les marchés hebdomadaires (souvent organisés en bord de route ou sur les places communales) deviennent des nœuds stratégiques du réseau économique féminin rural. Les femmes y assurent l’écoulement des produits agricoles, mais également l’achat de biens manufacturés provenant des zones urbaines. Ces marchés jouent un rôle de charnière logistique entre production locale et redistribution territoriale.

La mobilité féminine rurale est cependant fortement contrainte. Les distances sont longues, les moyens de transport rares ou coûteux, et les conditions de sécurité incertaines. De nombreuses femmes effectuent plusieurs heures de marche avec des charges lourdes, souvent accompagnées de jeunes enfants. Cette mobilité entravée limite leur accès à des marchés plus rémunérateurs, à des formations, ou à des réseaux institutionnels.

Malgré cela, les femmes rurales participent activement à l’articulation des territoires agricoles et commerciaux, assurant la circulation des produits entre micro-bassins agricoles et points de vente régionaux. Leurs pratiques dessinent une cartographie économique diffuse, mais essentielle, faite de sentiers, de marchés secondaires, de points d’échange informels, de relais communautaires.

2.1 L’agriculture et la transformation agroalimentaire : un maillage économique local

Dans les zones rurales, l’économie féminine est dominée par l’agriculture et la transformation artisanale des produits agricoles. Les réseaux économiques féminins sont souvent basés sur la coopération et la mutualisation des ressources, permettant aux agricultrices de :

-

Partager l’accès à la terre et aux équipements agricoles;

-

Mutualiser les coûts liés aux intrants (semences, engrais, outils agricoles);

-

Créer des circuits de commercialisation courts, en lien avec les marchés urbains.

2.2 Les coopératives agricoles féminines : un modèle d’organisation efficace

Les coopératives agricoles dirigées par des femmes sont un levier puissant pour améliorer la productivité et l’autonomie économique des agricultrices (MCI 2021). Elles permettent :

-

Une meilleure négociation des prix avec les acheteurs et les distributeurs;

-

Un accès facilité aux crédits agricoles et aux subventions;

-

La valorisation des produits locaux grâce à des initiatives de transformation agroalimentaire (farine de manioc, jus naturels, produits laitiers).

Exemple : La coopérative Fanm Vanyan dans l’Artibonite

Cette coopérative, composée de plus de 300 agricultrices, a réussi à structurer un modèle économique durable en s’appuyant sur :

-

Une production agroécologique et durable;

-

Un accès à des formations en gestion agricole et en commercialisation;

-

Des partenariats avec les Madan Sara pour écouler les productions sur les marchés urbains.

2.3 L’économie solidaire en milieu rural : les mutuelles d’épargne et de crédit

L’un des réseaux les plus efficaces pour soutenir l’entrepreneuriat féminin en milieu rural est les mutuelles d’épargne et de crédit communautaires. Ces structures permettent aux femmes :

-

D’accéder à des financements sans passer par les banques traditionnelles;

-

De sécuriser leurs revenus en développant une culture de l’épargne collective;

-

De financer des projets agricoles et artisanaux collectifs.

Exemple : La Mutuelle Fanm Djanm dans le Plateau Central

Cette mutuelle, fondée en 2018, regroupe plus de 1 000 femmes entrepreneures rurales qui ont pu bénéficier de :

-

Prêts à taux réduit pour financer leurs exploitations agricoles et commerces;

-

Formations en gestion et en comptabilité simplifiée;

-

Un réseau de soutien et d’entraide économique permettant de réduire la précarité financière.

2.4 Les défis des réseaux économiques féminins ruraux

-

Un accès limité aux infrastructures de production et de commercialisation (routes, marchés, systèmes d’irrigation);

-

Des difficultés d’intégration aux circuits de distribution formels, notamment pour les produits transformés;

-

Une faible reconnaissance institutionnelle des coopératives et mutuelles, limitant leur accès aux financements publics et internationaux.

3. Complémentarités et interactions entre les réseaux économiques féminins urbains et ruraux

Une des caractéristiques les plus remarquables des réseaux économiques féminins haïtiens est leur capacité à articuler les espaces ruraux et urbains, souvent perçus comme disjoints dans les politiques publiques. Les femmes jouent ici le rôle de passeuses d’économie, de vectrices d’intégration territoriale, assurant la jonction entre production, transformation, circulation et consommation.

Les Madan Sara en sont l’exemple le plus emblématique. Par leur mobilité, leur savoir logistique, leur capacité à gérer des relations de confiance entre fournisseurs, transporteurs, grossistes et détaillants, elles structurent un réseau national invisible, mais fondamental pour l’approvisionnement des villes et la survie économique des campagnes.

Ce réseau féminin d’intermédiation économique repose sur :

-

Des relations de confiance interterritoriales;

-

Une connaissance fine des temporalités agricoles et marchandes;

-

Et une capacité à gérer les risques (prix, transport, sécurité).

Il permet aussi une circulation des savoirs, des informations et des solidarités, entre femmes de différents territoires, classes sociales et origines régionales. Ces réseaux sont, à bien des égards, des institutions économiques alternatives, qui permettent de penser l’économie non pas comme un ensemble de lieux séparés, mais comme un système fluide, mobile et interconnecté.

Malgré leurs différences, les réseaux économiques féminins ruraux et urbains sont interdépendants et s’appuient sur des flux économiques complémentaires :

-

Les Madan Sara relient les agricultrices rurales aux marchés urbains, garantissant un débouché commercial aux productions locales;

-

Les coopératives agricoles féminines développent des produits transformés destinés aux circuits urbains (ex. : farine, épices, produits laitiers);

-

Les mutuelles rurales et urbaines collaborent pour financer des projets collectifs, favorisant l’insertion des femmes dans des chaînes de valeur régionales.

Pour renforcer ces complémentarités, il est essentiel de :

-

Améliorer les infrastructures de transport et de marché pour fluidifier les échanges entre les milieux rural et urbain;

-

Créer des plateformes numériques d’échanges économiques, permettant aux entrepreneures rurales et urbaines de mieux collaborer;

-

Faciliter l’accès aux financements collectifs et aux fonds de développement local, pour dynamiser ces réseaux économiques féminins.

L’analyse géographique des réseaux économiques féminins en Haïti met en lumière une structuration économique duale entre les espaces ruraux et urbains, avec des dynamiques spécifiques, mais complémentaires. Les réseaux de commerce informel, de microfinance et de coopératives jouent un rôle essentiel dans la résilience économique des femmes, bien que freinés par des infrastructures inadaptées et un manque de soutien institutionnel.

Pour que ces réseaux puissent pleinement jouer leur rôle dans le développement économique du pays, il est nécessaire de renforcer les politiques de soutien à l’entrepreneuriat féminin, d’améliorer l’accès aux infrastructures et de favoriser les échanges entre les espaces ruraux et urbains.

L’analyse géographique des réseaux économiques féminins en Haïti révèle l’ampleur et la complexité des territoires économiques féminins. Que ce soit dans les espaces ruraux marqués par la proximité et la pénurie, ou dans les espaces urbains marqués par la densité et la compétition, les femmes construisent des réseaux efficaces, adaptatifs et souvent invisibles, qui assurent la fluidité des échanges, la survie des familles et la cohésion des communautés.

Reconnaître ces géographies économiques féminines, c’est comprendre que les femmes sont des actrices centrales de la structuration des territoires, et non de simples bénéficiaires passives du développement. C’est aussi souligner l’urgence de politiques d’aménagement et de soutien économique qui tiennent compte des pratiques réelles, des dynamiques spatiales effectives, et des savoirs territoriaux portés par les femmes.

Section 2. Cartographie des zones d’activités entrepreneuriales des femmes en Haïti

L’économie haïtienne repose largement sur l’activité entrepreneuriale féminine, notamment dans le commerce informel, l’agriculture vivrière, l’artisanat, les services et les réseaux de transformation de produits locaux. Toutefois, cette activité est rarement représentée de manière explicite dans les documents de planification territoriale ou les statistiques économiques. Certaines régions offrent des opportunités propices à l’essor des activités entrepreneuriales féminines, tandis que d’autres sont confrontées à des contraintes majeures (enclavement, faible soutien institutionnel, accès limité aux financements et aux infrastructures). Une cartographie des zones d’activités entrepreneuriales des femmes permet non seulement de rendre visibles leurs espaces d’action, mais aussi de mieux comprendre les dynamiques d’occupation économique du territoire, les inégalités spatiales d’accès aux ressources, et les stratégies de territorialisation du travail féminin.

Cette section propose une analyse géographique croisée, fondée sur une lecture des zones d’activité féminine selon les grandes régions, sur la distinction entre milieux urbains, périurbains et ruraux, et sur l’identification de pôles stratégiques où les femmes sont particulièrement actives dans l’économie locale.

1. Les pôles économiques féminins et les marchés dynamiques avant la crise sécuritaire

L’activité entrepreneuriale féminine est présente sur l’ensemble du territoire haïtien, mais elle suit une logique de concentration et de hiérarchisation fonctionnelle. Les femmes opèrent dans des espaces à géométrie variable : marchés fixes ou mobiles, ateliers à domicile, champs agricoles, étals temporaires, circuits ambulants, ou encore plateformes logistiques improvisées (gares routières, quais, parkings, terminaux frontaliers).

Selon une étude conjointe du PNUD et du ministère à la Condition féminine (PNUD, 2020), plus de 60% des femmes entrepreneures travaillent dans moins de 15% du territoire officiellement aménagé pour l’activité économique. Cela signifie que les femmes s’insèrent dans des espaces interstitiels ou informels, souvent à la marge des zones planifiées (zones industrielles, centres d’affaires, marchés formels), mais intégrées à la trame fonctionnelle des territoires.

Cette logique d’occupation économique traduit une double réalité : l’absence de politiques d’aménagement sensibles au genre et la capacité d’innovation des femmes à transformer l’espace urbain et rural par leurs pratiques économiques quotidiennes.

1.1 Port-au-Prince : Le cœur du commerce féminin informel

Port-au-Prince, en tant que capitale économique, concentre un grand nombre de femmes entrepreneures, principalement dans le commerce informel, les services et la transformation artisanale. On distingue plusieurs zones d’activités majeures :

-

Marché de Croix-des-Bossales : plus grand marché de gros du pays, où les Madan Sara achètent et revendent des produits agricoles;

-

Marché Hyppolite (Marché en Fer) : principal centre de vente de produits artisanaux, textiles et articles ménagers;

-

Delmas et Pétion-Ville : zones attractives pour les services de restauration, de beauté et les petites entreprises artisanales;

-

Cité Soleil et Martissant : foyers de commerce informel et de micro-entreprises communautaires, malgré une forte précarité économique et des conditions de sécurité instables.

Facteurs influençant l’entrepreneuriat féminin dans la capitale :

-

Accès aux marchés et aux fournisseurs : Port-au-Prince est un hub de distribution des produits importés et locaux;

-

Disponibilité des infrastructures (marchés, centres d’affaires, transport public) : bien que présentes, elles restent saturées et mal entretenues;

-

Pression économique et fiscale : les commerçantes font face à une taxation informelle et des contraintes réglementaires qui limitent leur expansion.

1.2 Cap-Haïtien : Une dynamique économique portée par le commerce et le tourisme

Deuxième ville du pays, Cap-Haïtien est un pôle important pour le commerce féminin et le tourisme :

-

Marché Cluny et marché du centre-ville : zones d’activités majeures pour le commerce de détail et la distribution de produits agricoles;

-

Secteur du tourisme et de l’artisanat : les femmes y développent des ateliers de fabrication de souvenirs, de textiles et de produits locaux destinés aux visiteurs;

-

Petits restaurants et services : le secteur de la restauration y est en plein essor, avec une présence féminine marquée.

Les facteurs de développement :

-

Proximité des axes commerciaux avec la République dominicaine facilitant les échanges transfrontaliers;

-

Présence d’infrastructures touristiques qui stimulent la demande en produits artisanaux et en services;

-

Développement des programmes de soutien à l’entrepreneuriat féminin, notamment dans le cadre du secteur du tourisme durable.

1.3 Les Cayes, Jacmel et Gonaïves : Des pôles régionaux en émergence

Ces villes jouent un rôle clé dans la structuration du commerce régional et des activités féminines :

-

Jacmel : pôle de l’artisanat haïtien, où les femmes participent activement à la fabrication de bijoux, de vannerie et de textiles traditionnels;

-

Les Cayes : centre d’exportation de produits agricoles, où les femmes jouent un rôle dans la transformation du manioc, du cacao et des fruits tropicaux;

-

Gonaïves : important marché régional, facilitant les échanges entre les producteurs ruraux et les commerçantes urbaines.

2. Zones périurbaines : Entre opportunités et contraintes d’accès au marché

Les zones périurbaines jouent un rôle d’interface entre les centres urbains et les espaces ruraux. Elles regroupent des activités agricoles, artisanales et commerciales, avec une forte présence des femmes entrepreneures.

2.1 Les marchés périurbains : Des espaces stratégiques pour les Madan Sara

Les marchés situés à la périphérie des grandes villes sont essentiels pour le commerce de gros et la distribution des produits ruraux vers les centres urbains. Parmi les plus dynamiques :

-

Marché de Tabarre (près de Port-au-Prince) : plaque tournante pour la distribution de produits alimentaires;

-

Marché de Mirebalais : pôle de commerce agricole reliant les producteurs des Plateaux centraux aux marchés urbains;

-

Marché de Carrefour : dynamique mais marqué par l’encombrement et le manque d’infrastructures.

2.2 Défis des entrepreneures en zones périurbaines

-

Manque de structuration des marchés : les infrastructures sont souvent précaires;

-

Transport limité et coûts logistiques élevés, affectant la rentabilité des commerçantes;

-

Accès aux financements et aux coopératives limité, malgré la proximité des banques et institutions financières.

3. Zones rurales : L’entrepreneuriat féminin porté par l’agriculture et l’économie solidaire

En milieu rural, les activités féminines sont concentrées dans l’agriculture, la transformation agroalimentaire et les coopératives solidaires.

3.1 L’agriculture féminine et les chaînes de valeur locales

Les régions agricoles où les femmes jouent un rôle clé :

-

Plaine de l’Artibonite : riziculture et transformation du maïs et du manioc;

-

Sud-Est (Belle-Anse, Marigot) : production de café, cacao et fruits tropicaux;

-

Nord (Borgne, Plaisance) : élevage et cultures maraîchères destinées aux marchés urbains.

3.2 Les coopératives féminines rurales : Un levier de structuration économique

Dans plusieurs régions, les femmes se regroupent en coopératives agricoles et artisanales pour :

-

Mutualiser les ressources et accéder à des financements collectifs;

-

Améliorer la transformation et la commercialisation des produits locaux;

-

Éviter l’exploitation des intermédiaires en vendant directement aux marchés urbains.

3.3 Les obstacles à l’entrepreneuriat féminin en milieu rural

-

Manque d’accès aux financements agricoles : les femmes ont moins de 20% de terres enregistrées à leur nom (FAO 2020);

-

Enclavement et faibles infrastructures : routes en mauvais état, manque d’accès aux marchés;

-

Peu de programmes d’appui institutionnel pour encourager l’économie solidaire féminine.

4. Vers une meilleure intégration spatiale des entrepreneures haïtiennes

La cartographie des zones d’activités entrepreneuriales des femmes en Haïti révèle un maillage territorial dense, inventif, mais profondément inégalitaire. Les femmes occupent les marges physiques de la planification économique formelle tout en assurant le fonctionnement vital de l’économie locale et nationale. Leurs espaces de travail sont polyvalents, mobiles, adaptés, mais souvent précaires et invisibilisés.

Il est impératif que les politiques de développement économique, d’aménagement du territoire et de soutien à l’entrepreneuriat adoptent une approche territorialisée et genrée, capable de reconnaître ces zones comme des espaces productifs légitimes, et d’y investir pour améliorer les conditions de travail, la sécurité, l’accès à l’eau, au crédit, aux infrastructures, à la formation et à la gouvernance locale.

Rendre visible cette géographie économique féminine, c’est aussi reconnaître que les femmes ne sont pas seulement des actrices « présentes » dans l’économie haïtienne : elles en dessinent les contours, les flux, les temporalités et les centralités. Cartographier leur activité, c’est reconnaître leur rôle structurant dans l’économie du territoire.

Stratégies pour renforcer l’entrepreneuriat féminin à l’échelle nationale :

-

Améliorer les infrastructures et les marchés locaux pour fluidifier les échanges entre zones rurales, périurbaines et urbaines;

-

Développer les financements adaptés aux entrepreneures rurales et périurbaines, via les coopératives et mutuelles d’épargne;

-

Faciliter l’accès aux réseaux de distribution formels pour les commerçantes informelles;

-

Encourager les initiatives de digitalisation pour connecter les entrepreneures aux marchés nationaux et internationaux.

La cartographie des zones d’activités des femmes entrepreneures montre une diversité d’écosystèmes économiques, où les milieux urbains, périurbains et ruraux sont interdépendants. Pour maximiser l’impact économique des femmes, il est essentiel d’investir dans les infrastructures, d’améliorer l’accès aux financements et de structurer les réseaux de distribution. L’essor de l’entrepreneuriat féminin en Haïti dépendra de la mise en place de politiques adaptées pour réduire les inégalités territoriales et renforcer la complémentarité entre ces différents espaces économiques.

Section 3. Rôle des coopératives et des associations locales dans l’entrepreneuriat féminin en Haïti

L’entrepreneuriat féminin en Haïti, en particulier en milieu rural et informel, repose largement sur des dynamiques collectives de coopération et de solidarité. Face à l’exclusion des femmes des circuits économiques formels, les coopératives et associations locales se sont imposées comme des instruments décisifs d’organisation, de mutualisation des ressources, de renforcement des capacités et de défense des droits économiques (OIT 2019). Bien plus que de simples entités juridiques, ces structures sont devenues des espaces de légitimation, d’apprentissage, de résilience et d’innovation pour les femmes entrepreneures, contribuant à la reconfiguration des territoires économiques.

Dans un contexte où l’économie informelle domine et où les femmes entrepreneures font face à des obstacles structurels majeurs, ces organisations constituent des espaces de solidarité et d’autonomisation qui permettent aux femmes de structurer et de pérenniser leurs activités économiques. Cette section propose d’analyser le rôle stratégique des coopératives et associations locales dans l’entrepreneuriat féminin haïtien à travers trois dimensions complémentaires : économique, socio-politique et territoriale.

1. Coopératives féminines : structuration de la production, de la transformation et de la commercialisation

En Haïti, les coopératives féminines ou mixtes à forte majorité féminine sont principalement actives dans les domaines de l’agriculture, de la transformation agroalimentaire, de l’artisanat et du commerce local. Elles offrent aux femmes des moyens concrets d’organisation de la production, de valorisation de leurs savoir-faire et d’accès à des ressources collectives.

La coopérative permet d’abord la mutualisation des moyens de production : accès collectif à des terres, partage d’équipements (moulins, presses, fours solaires), mise en commun de semences ou d’intrants. Cette logique collective compense l’exclusion foncière ou l’isolement productif dont sont souvent victimes les femmes rurales (FAO 2020).

Elle permet également de renforcer la chaîne de valeur locale, en facilitant la transformation et la commercialisation des produits issus de l’agriculture vivrière ou de l’artisanat (confitures, épices, textiles, objets en paille ou en argile). Dans les régions comme le Sud-Est, la Grand’Anse ou l’Artibonite, certaines coopératives dirigées par des femmes ont pu développer des circuits de vente stables, en lien avec les marchés urbains ou avec des partenaires institutionnels (ONG, écoles, réseaux de commerce équitable).

Au-delà de la logique économique, les coopératives sont aussi des espaces de sécurisation du revenu : elles permettent de lisser les effets des fluctuations saisonnières, de partager les risques, et de garantir un minimum de revenu même en cas de crise (climatique, sanitaire ou politique). Enfin, elles facilitent l’accès à des financements adaptés, via des partenariats avec des institutions de microfinance, des ONG, ou parfois des programmes publics. L’identité coopérative permet de franchir certains obstacles liés à l’individualisation du risque ou à l’absence de garanties personnelles, tout en renforçant la crédibilité économique des femmes.

1.1 Définition et principes des coopératives

Les coopératives sont des structures collectives qui reposent sur des principes de solidarité, d’entraide et de gouvernance démocratique. Elles permettent à leurs membres de :

-

Mutualiser les ressources et les équipements, réduisant ainsi les coûts de production;

-

Accéder à des financements collectifs, souvent inaccessibles aux entrepreneures individuelles;

-

Renforcer les compétences en gestion d’entreprise, en comptabilité et en négociation;

-

Établir des réseaux de commercialisation pour écouler les produits et services.

1.2 Typologie des coopératives en Haïti

Les coopératives et associations féminines en Haïti se développent principalement dans trois secteurs :

-

L’agriculture et la transformation agroalimentaire :

-

Coopératives agricoles féminines, regroupant des productrices pour optimiser les cultures et la distribution;

-

Initiatives de transformation alimentaire (farine de manioc, jus naturels, épices).

-

-

Le commerce et l’économie solidaire :

-

Associations de commerçantes (ex. : regroupements de Madan Sara pour négocier de meilleurs prix);

-

Structures de microfinance communautaire (mutuelles d’épargne et de crédit).

-

-

L’artisanat et les services :

-

Coopératives artisanales spécialisées dans le textile, la poterie, la vannerie et la bijouterie;

-

Réseaux de services solidaires (ex. : groupements de couturières, salons de coiffure mutualisés).

-

2. Associations locales : ancrage communautaire, solidarité et autonomisation

Parallèlement aux coopératives à vocation économique, les associations locales féminines jouent un rôle central dans l’autonomisation des femmes entrepreneures. Il s’agit le plus souvent de structures communautaires nées autour d’objectifs divers : alphabétisation, santé, éducation, entraide, artisanat, mais qui évoluent progressivement vers des activités génératrices de revenus et des formes d’entrepreneuriat social ou solidaire.

Ces associations remplissent plusieurs fonctions essentielles :

-

Renforcement du capital social : en créant des espaces de rencontre, de dialogue et de formation, les associations contribuent à briser l’isolement social et économique des femmes, à reconstruire des liens de solidarité et à développer la confiance mutuelle — conditions indispensables pour toute initiative entrepreneuriale collective;

-

Appui technique et formation : bon nombre d’associations locales travaillent avec des partenaires pour organiser des sessions de formation en gestion, production, transformation, marketing, éducation financière, etc. Ces formations permettent aux femmes de développer leur expertise économique, souvent en dehors des dispositifs institutionnels classiques;

-

Développement de mécanismes de financement solidaire : à travers les tontines, les caisses de crédit rotatif ou les mutuelles d’épargne, les associations constituent de véritables systèmes financiers communautaires. Elles offrent une alternative aux banques traditionnelles, avec des conditions souples, des taux d’intérêt réduits et une logique fondée sur la confiance plutôt que sur les garanties;

-

Espace de plaidoyer et de mobilisation : certaines associations évoluent vers des formes de représentation politique locale, en interpellant les autorités sur les besoins des femmes, en participant à des dialogues communautaires, ou en siégeant dans des comités de pilotage de projets de développement. Elles deviennent ainsi des vecteurs d’influence, qui relaient les revendications des femmes entrepreneures et participent à la reconfiguration des rapports de pouvoir locaux.

Les associations locales ont un impact significatif sur le développement des activités économiques féminines, à travers plusieurs leviers :

2.1 Accès facilité au financement et aux ressources productives

L’un des principaux freins à l’entrepreneuriat féminin en Haïti est le manque d’accès aux financements et aux ressources. Les banques traditionnelles exigent des garanties foncières et appliquent des taux d’intérêt prohibitifs, excluant de nombreuses femmes du crédit formel :

-

Les coopératives d’épargne et de crédit permettent aux femmes d’obtenir des prêts sans garanties excessives;

-

Les tontines et mutuelles de crédit facilitent l’accès à des financements pour investir dans des équipements et développer des activités;

-

Les coopératives agricoles fournissent un accès collectif aux intrants (semences, engrais, matériel agricole), réduisant ainsi les coûts de production.

Exemple : La Mutuelle Fanm Djanm (Plateau Central)

Cette mutuelle, créée par un regroupement de 500 femmes rurales, a permis à ses membres d’obtenir des microcrédits à taux réduit pour développer des activités agricoles et commerciales. Grâce à cette initiative, plus de 70% des bénéficiaires ont pu agrandir leur exploitation agricole et améliorer leurs revenus.

2.2 Renforcement des compétences et formation à la gestion d’entreprise

Les associations locales jouent un rôle essentiel dans la formation des entrepreneures en matière de gestion financière, de comptabilité et de structuration des activités :

-

Formations en gestion des petites entreprises et en comptabilité simplifiée;

-

Initiation aux techniques de négociation et de commercialisation;

-

Apprentissage des normes de qualité et de certification pour l’exportation (notamment pour l’artisanat et les produits agricoles transformés).

Exemple : La coopérative Fanm Vanyan (Artibonite)

Cette coopérative agricole, réunissant plus de 300 agricultrices, offre des formations en agroécologie et en gestion des cultures. Les membres ont pu améliorer leur productivité de 35% grâce aux nouvelles techniques apprises et accéder à des marchés plus rémunérateurs.

2.3 Structuration des circuits de distribution et accès aux marchés

Les associations permettent aux entrepreneures de mieux s’intégrer aux chaînes de valeur locales et nationales :

-

Création de marchés coopératifs pour vendre les produits directement aux consommateurs, sans passer par des intermédiaires;

-

Mise en place de plateformes numériques de vente et d’exportation, notamment pour l’artisanat et les produits agricoles transformés;

-

Partenariats avec des réseaux de distribution urbains pour écouler la production rurale (ex. : collaboration entre agricultrices et Madan Sara).

Exemple : Les coopératives artisanales de Jacmel

Grâce à une organisation en réseau de production et de distribution, les artisanes de Jacmel exportent leurs produits vers les États-Unis et l’Europe, via des programmes de commerce équitable.

3. Défis et opportunités pour les coopératives et associations locales

L’action des coopératives et associations locales ne se limite pas à la seule sphère économique. Elle participe plus largement à une reconfiguration des territoires, en intégrant les femmes dans des dynamiques de développement local, de gouvernance partagée et de justice sociale. Ces structures favorisent :

-

L’ancrage territorial des initiatives : en agissant à l’échelle locale, les coopératives et associations s’inscrivent dans une logique de développement endogène, fondée sur les ressources du territoire, les savoirs locaux, les réseaux communautaires. Elles contribuent à la relocalisation de l’économie et à la consolidation des micro-bassins économiques ruraux;

-

La montée en compétence collective : au fil des années, plusieurs femmes engagées dans des coopératives sont devenues leaders reconnues, capables de coordonner des projets, de gérer des fonds, de dialoguer avec les autorités ou les bailleurs, de former d’autres femmes. Cela contribue à l’émergence d’un leadership féminin local, essentiel pour faire évoluer les normes sociales et réduire les inégalités de genre;

-

La structuration de filières alternatives : certaines coopératives féminines se sont regroupées en réseaux inter-communaux ou départementaux, permettant une meilleure coordination des efforts, un accès collectif à des marchés plus vastes, et une capacité accrue de négociation avec les institutions publiques ou privées;

-

L’incubation d’initiatives citoyennes et solidaires : au-delà de l’économie, ces structures locales deviennent aussi des laboratoires d’innovation sociale, où s’expérimentent des formes alternatives de gouvernance, de protection mutuelle, d’écologie pratique et de pédagogie communautaire.

Ces dynamiques confèrent aux coopératives et associations locales un rôle transversal et stratégique : elles sont à la fois des actrices économiques, des forces sociales, des vecteurs de transformation, et des territoires d’émancipation pour les femmes entrepreneures.

3.1 Défis majeurs

Malgré leur impact positif, les coopératives et associations locales rencontrent plusieurs obstacles :

-

Un manque de reconnaissance institutionnelle, ce qui limite leur accès aux financements publics et aux aides internationales;

-

Des infrastructures insuffisantes (routes, marchés, stockage), rendant difficile l’acheminement des produits vers les marchés urbains;

-

Des difficultés de structuration interne, certaines coopératives manquant de formations en gestion collective et en gouvernance démocratique;

-

L’instabilité politique et économique, qui affecte le fonctionnement des réseaux de distribution et la pérennité des activités.

3.2 Opportunités et recommandations

Pour renforcer l’impact des coopératives et associations féminines, plusieurs actions peuvent être mises en place :

-

Créer un cadre légal et des politiques de soutien aux coopératives féminines :

-

Faciliter leur enregistrement et leur accès aux financements publics;

-

Développer des programmes nationaux pour accompagner leur structuration et leur expansion.

-

-

Améliorer l’accès aux infrastructures et aux marchés :

-

Investir dans la modernisation des marchés locaux et dans les plateformes de commerce équitable;

-

Encourager les coopérations entre zones rurales et urbaines pour fluidifier les échanges économiques.

-

-

Renforcer les formations en gestion et en gouvernance coopérative :

-

Développer des centres de formation dédiés aux entrepreneures rurales et solidaires;

-

Intégrer l’apprentissage du numérique et de l’e-commerce pour moderniser les stratégies de commercialisation.

-

Les coopératives et associations locales constituent des acteurs incontournables du développement de l’entrepreneuriat féminin en Haïti. Elles facilitent l’accès aux financements, aux formations et aux marchés, tout en favorisant des modèles économiques solidaires et inclusifs. Malgré des défis persistants, elles représentent une voie prometteuse pour renforcer l’autonomisation économique des femmes et réduire les inégalités structurelles. Loin de se réduire à des dispositifs d’appoint, elles constituent des infrastructures sociales essentielles, capables de pallier les failles de l’État, de réduire les inégalités d’accès aux ressources, et de créer des conditions propices à l’autonomisation économique des femmes. Leur efficacité repose sur des valeurs partagées — solidarité, réciprocité, ancrage territorial, gouvernance démocratique — qui les placent au cœur d’une économie sociale et solidaire féminisée.

Pour autant, leur impact demeure limité par le manque de soutien institutionnel, l’absence de cadre juridique adapté, et la fragilité de leurs ressources. Il est donc urgent de renforcer ces structures par des politiques publiques spécifiques, des partenariats équitables, et une reconnaissance politique de leur rôle dans le développement économique et social des territoires haïtiens.

Leur consolidation passe par un meilleur encadrement institutionnel, un accès facilité aux infrastructures et aux marchés, ainsi qu’un renforcement des capacités en gestion et en commercialisation. Une politique publique proactive en faveur des coopératives et associations féminines pourrait accélérer l’inclusion économique des femmes et la transformation durable de l’économie haïtienne. Investir dans les coopératives et associations féminines, c’est investir dans une économie de la vie, du lien et du territoire, où les femmes cessent d’être perçues comme des bénéficiaires passives pour devenir des actrices centrales de la transition solidaire et inclusive du pays.

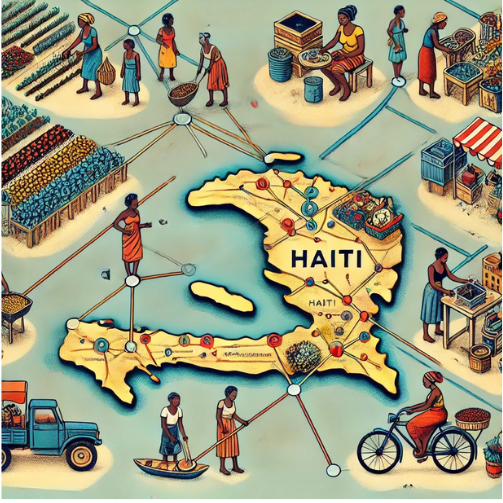

Source : Conception de l’auteur avec Canva

Cette illustration met en évidence la répartition spatiale des activités entrepreneuriales des femmes en Haïti, en montrant les contrastes entre les environnements ruraux et urbains, ainsi que les flux économiques qui les relient. Voici les éléments clés représentés :

-

L’entrepreneuriat féminin en milieu rural. Les femmes travaillent dans les champs agricoles, symbolisant leur rôle crucial dans la production alimentaire et la gestion des cultures vivrières. On observe des coopératives féminines rurales, où les femmes s’organisent collectivement pour transformer et commercialiser leurs produits (ex. : transformation du manioc, production artisanale de textiles). Ces scènes illustrent un entrepreneuriat basé sur la coopération et l’économie locale, souvent limité par le manque d’accès aux infrastructures et aux marchés urbains;

-

L’entrepreneuriat féminin en milieu urbain. Dans la zone urbaine, les femmes sont représentées dans les marchés de rue, les petits commerces et les ateliers communautaires, mettant en avant leur rôle dans le commerce informel et les services de proximité. On y voit des boutiques de vêtements, des salons de coiffure, et des vendeuses ambulantes, qui illustrent la diversité des initiatives entrepreneuriales féminines en ville. Cette représentation souligne les défis de l’urbanisation et de la formalisation du travail féminin, les marchés étant souvent précaires et sans protection sociale;

-

Les connexions entre les espaces ruraux et urbains. Des routes commerciales et des réseaux de transport relient les zones rurales et urbaines, illustrant le flux économique des produits agricoles et artisanaux vers les villes. Les marchés urbains dépendent largement des productrices rurales, ce qui démontre l’interdépendance entre ces deux environnements économiques. Les femmes sont ainsi des actrices clés du commerce interrégional, reliant la production locale aux besoins de consommation en ville;

-

L’importance des infrastructures et des réseaux de soutien. L’illustration montre l’existence de centres de formation et de microfinance, qui symbolisent les dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat féminin. Ces infrastructures permettent aux femmes d’acquérir des compétences en gestion, de sécuriser des financements et de structurer leurs activités. Toutefois, leur accès reste inégal, les zones rurales étant moins desservies en infrastructures de soutien que les espaces urbains.

L’illustration met en avant plusieurs réalités clés sur l’entrepreneuriat féminin en Haïti :

-

Les femmes rurales et urbaines sont complémentaires dans l’économie nationale, reliant la production agricole et artisanale aux circuits de distribution urbains;

-

Les défis d’accès aux financements et aux infrastructures freinent le développement de l’entrepreneuriat féminin, particulièrement dans les zones rurales;

-

L’absence de régulation et de formalisation des activités économiques féminines entraîne une précarisation du travail, notamment pour les commerçantes informelles en ville.

Pour améliorer la répartition spatiale des activités entrepreneuriales des femmes en Haïti, il est nécessaire de :

-

Investir dans des infrastructures de transport et de logistique pour faciliter l’acheminement des produits agricoles vers les marchés urbains;

-

Développer des centres de formation et de soutien à l’entrepreneuriat féminin, accessibles en milieu rural et urbain;

-

Encourager la création de coopératives féminines et de réseaux de commerce solidaire, favorisant l’intégration des productrices rurales dans les marchés nationaux et internationaux;

-

Mettre en place des politiques de protection sociale et de formalisation, afin de sécuriser les activités économiques des femmes et de leur garantir un accès aux droits économiques.

Cette approche contribuerait à renforcer la dynamique économique des femmes, à réduire les inégalités territoriales et à favoriser un développement équilibré entre les zones rurales et urbaines.

Conclusion du chapitre

L’analyse de la répartition spatiale des activités des femmes entrepreneures en Haïti met en évidence des dynamiques économiques contrastées entre les milieux urbains, périurbains et ruraux. Ces différences sont influencées par les infrastructures, l’accès aux marchés, les opportunités de financement et les politiques publiques. Alors que les entrepreneures urbaines sont majoritairement actives dans le commerce informel et les services, les femmes rurales se concentrent sur l’agriculture, la transformation agroalimentaire et l’économie solidaire.

L’étude des réseaux économiques féminins en Haïti montre une interdépendance forte entre les espaces urbains et ruraux, notamment à travers :

-

Le commerce informel, où les Madan Sara assurent le lien entre les productrices rurales et les consommatrices urbaines;

-

Les coopératives et associations locales, qui permettent aux agricultrices et artisanes de mieux valoriser leur production et d’accéder aux marchés;

-

Les mutuelles d’épargne et de crédit, qui facilitent le financement des entrepreneures dans tous les territoires.

Cependant, ces réseaux fonctionnent de manière inégale :

-

Les grandes villes comme Port-au-Prince et Cap-Haïtien concentrent les infrastructures économiques et les opportunités de croissance, mais souffrent de congestion, d’un manque de régulation et de politiques de soutien inadaptées;

-

Les zones périurbaines jouent un rôle de transition, mais restent mal desservies et sous-financées, ce qui limite l’expansion des activités féminines;

-

Les milieux ruraux, bien que riches en ressources naturelles, souffrent d’un manque d’infrastructures, d’un accès limité aux marchés et de financements insuffisants.

Les coopératives et associations locales constituent des espaces de structuration et de mutualisation des ressources pour les femmes entrepreneures. Elles permettent :

-

Une meilleure organisation des filières agricoles et artisanales, en facilitant l’accès aux financements et aux formations;

-

Une commercialisation plus efficace des produits, en réduisant la dépendance aux intermédiaires et en améliorant les négociations des prix;

-

Un renforcement de l’éducation financière et de la gestion d’entreprise, favorisant ainsi l’autonomie économique des femmes.

Malgré leur impact positif, ces structures font face à des défis : manque de soutien institutionnel, faible accès aux infrastructures et difficultés d’intégration aux circuits économiques formels.

Pour réduire les inégalités territoriales et renforcer l’impact des femmes entrepreneures, plusieurs stratégies doivent être mises en place :

-

Développement d’infrastructures adaptées :

-

Moderniser les marchés urbains et périurbains pour faciliter la distribution des produits locaux;

-

Investir dans les infrastructures rurales (routes, centres de transformation agroalimentaire) pour améliorer l’accès aux marchés.

-

-

Renforcement des politiques publiques de soutien à l’entrepreneuriat féminin :

-

Instaurer des programmes de financement spécifiques aux femmes, notamment dans l’agriculture et l’artisanat;

-

Favoriser l’insertion des entrepreneures informelles dans l’économie formelle, en simplifiant les procédures administratives et fiscales.

-

-

Valorisation des coopératives et des mutuelles d’épargne :

-

Encourager la création et la reconnaissance officielle des coopératives agricoles et artisanales féminines;

-

Soutenir les mutuelles de crédit communautaires, pour faciliter l’accès aux financements en milieu rural.

-

-

Promotion du numérique et des nouvelles technologies :

-

Développer des plateformes numériques de commerce et de financement pour connecter les entrepreneures rurales aux marchés urbains et internationaux;

-

Renforcer les formations en digitalisation et en e-commerce, pour permettre aux entrepreneures de diversifier leurs canaux de vente.

-

L’essor de l’entrepreneuriat féminin en Haïti repose sur une meilleure structuration des réseaux économiques, une intégration plus équilibrée des territoires et un accompagnement institutionnel renforcé. Une approche plus inclusive, prenant en compte les spécificités des différentes zones d’activités (urbaines, périurbaines et rurales), permettrait d’améliorer la productivité, la rentabilité et l’autonomie des femmes entrepreneures.

Ce chapitre a mis en lumière les forces et les défis de la répartition spatiale des activités féminines et a proposé des axes d’amélioration pour favoriser un développement plus équitable. La suite de cet ouvrage s’intéressera aux politiques publiques et stratégies d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire en Haïti, en explorant leurs impacts, leurs limites et leurs perspectives d’évolution.